Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie

Eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit

Reizdarm Beruhigend

Bei Essen zählt nicht nur das Was, sondern auch das Wie

Zu viel verlangt?

Evidenzbasierte Verordnung in der Allergologie

Praxiswissen:

Herz-Kreislauf-Stillstand

Die Relevanz der aktuellen ERC-Guidelines

Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien Austria GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien

für den

DIE ADIPOSITAS EPIDEMIE

03/2023

04 Zeit ist Muskel Update Akutes Koronarsyndrom: Frühzeitige Diagnose, Intervention und Therapie sind ausschlaggebend für die Prognose

07 DFP Praxiswissen: Herz-Kreislauf-Stillstand

Die Relevanz der aktuellen ERC-Guidelines für die hausärztliche Praxis

20 Herz-Gehirn-Kohärenz Wie die Atmung Körper und Geist in Balance bringt

24 Zu viel verlangt? Evidenzbasierte Verordnung in der Allergologie

28 Tabuthemen in der Onkologie Stuhl-, Harninkontinenz sowie Stomaversorgung als Folgen der Behandlung eines Kolorektalkarzinoms

31 Hörgeräte nicht nur für Oma? Hypakusis kann jede Altersgruppe betreffen – mit weitreichenden Folgen

35 Neue Wege hin zur Prävention und Behandlung Blut-Hirn-Schranke als zentraler Akteur in der Demenzentwicklung

51 Impressum

THEMA DES MONATS

12 Die Adipositas-Epidemie Eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit

14 „Die Erstattungskriterien müssten neu überarbeitet werden“

Adipositas ist als Erkrankung medizinisch untertherapiert – wie Medikamente die Behandlung unterstützen können

17 „Am richtigen Rad drehen“

Bei starkem Übergewicht, Diabetes und/oder Hypercholesterinämie sollten auch schilddrüsenbezogene Symptome und Körperzeichen berücksichtigt werden

38 Kraft der Eiche

Durch eine gezielte Auswahl des Wirtsbaumes kann die Misteltherapie bei onkologischen Erkrankungen individualisiert und optimiert werden

40 Oft unterschätzt

Pneumokokken-Pneumonie: Luft nach oben bei der Immunisierung von Risikogruppen

43 Feinstaub verstärkt Haarverlust

PM10-Partikel beeinträchtigen Cateninbildung

45 Beruhigend für den Reizdarm

Serie, Teil 1: Das RDS in der Naturheilkunde – was eine Low-FODMAP-Diät bewirken kann

Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis

pharmazeutisch

Hörstörung immer professionell abklären lassen.

31 45 medizinisch politisch © shutterstock.com/Julia Mikhaylova © shutterstock.com/Peakstock 38 Eichenkraft.

Geeignete Lebensmittel während einer FODMAP-Diät.

© shutterstock.com/Alexander Tolstykh

Eine Frage der Bildung

Der Trend zu mehr Übergewicht hält an. Das belegt u. a. eine USStudie anhand von Längsschnittdaten für die Geburtsjahrgänge seit den 1980er Jahren.* Demnach lag der durchschnittliche BMI jeder Generation höher als jener der vorangegangenen. Besonders gravierend sind die Probleme bei Personen mit niedrigem Bildungsstand. Ein paar spannende Details: Sowohl höhere Bildungsabschlüsse der Eltern als auch der Befragten waren in allen Altersgruppen mit niedrigeren BMI-Werten verbunden. Bei Frauen, deren Eltern einen Hochschulabschluss hatten, war zudem der Anstieg des mittleren BMI im Lebensverlauf geringer. Ebenfalls interessant: Der Einfluss der Bildungsunterschiede war in jüngeren Kohorten stärker ausgeprägt. Die Forscher:innen sehen hier einen besorgniserregenden Trend, allerdings auch Möglichkeiten gegenzusteuern: Mit Präventionsprogrammen sollte unbedingt schon im Jugend- und jungen Erwachsenenalter angesetzt werden. Denn schon dann entstünden bildungsbezogene Ungleichheiten, die sich im Erwachsenenalter verfestigten.

Apropos „Wohlstandskrankheiten“ …

Welche Risikofaktoren sonst noch bei krankhaftem Übergewicht mitspielen und welche politischen Maßnahmen am dringendsten erforderlich wären, erfahren Sie in unserer Titelgeschichte „Die Adipositas-Epidemie“ ab Seite 12.

Auch unser aktueller DFP-Fortbildungsartikel ab Seite 7 widmet sich einem Thema, das mit den sogenannten „Wohlstands-

DIE GESELLSCHAFT DER ÄRZTE LÄDT EIN

Der Fortbildung von Mediziner:innen – ein Leben lang – widmet sich die Gesellschaft der Ärzte in Wien. Sie wurde im Jahr 1837 gegründet und ist die traditionsreichste medizinische Gesellschaft Österreichs. Ihr Sitz ist das „Billrothhaus“ im 9. Wiener Gemeindebezirk. Die Hauptaufgabe des gemeinnützigen Vereins besteht in der Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des wissenschaftlichen Fortschrittes sowie in der Vermittlung und Erweiterung des medizinischen Fachwissens auf allen Gebieten der Medizin. Geboten werden u. a. DFP-zertifizierte Präsenz- und Hybridveranstaltungen, im April u. a. zu folgenden Themen:

4.4. Rudolf-Höfer-Preis 2023

5.4. Wissenschaftliche Geburtstagsfeier Rudolf Höfer – Ein Pionier der Nuklearmedizin wird 100

13.4. Medical History Tour

19.4. Infektiöse Endokarditis

26.4. Top News aus der medizinischen Forschung „Inhibition of complement C1s improves severe hemolytic anemia in cold agglutinin disease: a first-in-human trial”

26.4. Cholesterinwoche 2023

Der Eintritt ist für Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte in Wien frei.

krankheiten“ im Zusammenhang steht: dem Herz-KreislaufStillstand. Die Gänsefüßchen sind wichtig, denn kardiovaskuläre Erkrankungen entstehen zwar vorrangig in einer Wohlstandsgesellschaft, treffen darin bekanntlich aber vor allem diejenigen, die zu den Ärmsten zählen. Und sie breiten sich längst auch in ärmeren Weltgegenden aus.

Welche Bedeutung dem sozioökonomischen Status neben bekannten Erkrankungen für die Lebenserwartung wirklich zukommt, wollten Wissenschaftler:innen im Rahmen einer Studie des Lifepath Konsortiums nachgehen, welches u. a. von der Europäischen Kommission finanziert wird.** Das Fazit: Wer finanziell schlechter gestellt ist, lebt tatsächlich kürzer: Armut sei im Vergleich sogar „lebensgefährlicher“ als Adipositas oder Hypertonie – so die Expert:innen. Das zeigt einmal mehr, welch hohen Stellenwert die Armutsbekämpfung und die Bildungsförderung in Hinblick auf die Volksgesundheit haben. Eine lehrreiche Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

* Yang C et al. (2021), doi: 10.1073/pnas.2020167118.

** Stringhini S et al. (2017), doi: 10.1016/S0140-6736(16)32380-7.

Das Semesterprogramm 2023 in der praktischen Übersicht: billrothhaus.at/images/pdf/ GdAe_Sommersemester_2023.pdf

Anmeldung: billrothhaus.at/veranstaltungen

Die Gesellschaft der Ärzte betreibt auch eine Bibliothek, die zu den größten privaten Büchersammlungen und den wertvollsten Fachbibliotheken der Welt zählt, sie ermöglicht ihren Mitgliedern den Onlinezugriff auf medizinische Fachzeitschriften und Datenbanken und stellt ihnen über Billrothhaus.TV umfangreiche Videoangebote für die medizinische Fortbildung zur Verfügung.

Quelle: billrothhaus.at

Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit

3 März 2023

Zeit ist Muskel

Update Akutes Koronarsyndrom: Frühzeitige Diagnose, Intervention und Therapie sind ausschlaggebend für die Prognose

Der Sammelbegriff „a kutes Koronarsyndrom“ (ACS) umfasst den akuten Myokardinfarkt (AMI) sowie die instabile Angina pectoris und bezeichnet somit die unmittelbar lebensbedrohlichen Phasen der koronaren Herzerkrakung. Bei Verdacht auf ein ACS wird anhand des 12-Kanal-Elektrokardiogramms (EKG) zwischen erstens einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), zweitens – bei fehlender ST-Hebung durch (serielle) Messung des kardialen TroponinT/-I – einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) und drittens – bei nicht er-

höhtem Troponin/fehlender Dynamik – einer instabilen Angina pectoris unterschieden.1,2

In den letzten Jahrzehnten haben sich sowohl die Diagnostik als auch die Therapie des akuten Koronarsyndroms deutlich verbessert. Dies inkludiert einerseits schnellere und präzisere diagnostische Algorithmen, andererseits therapeutische Optionen („d rug-eluting-stents“, potente P2Y12-Inhibitoren, modernes Lipidmanagement).3,4 Zusätzlich ist das Bewusstsein für die Primärprävention gestiegen.5 Diese

Hausärzt:in medizinisch 4 März 2023

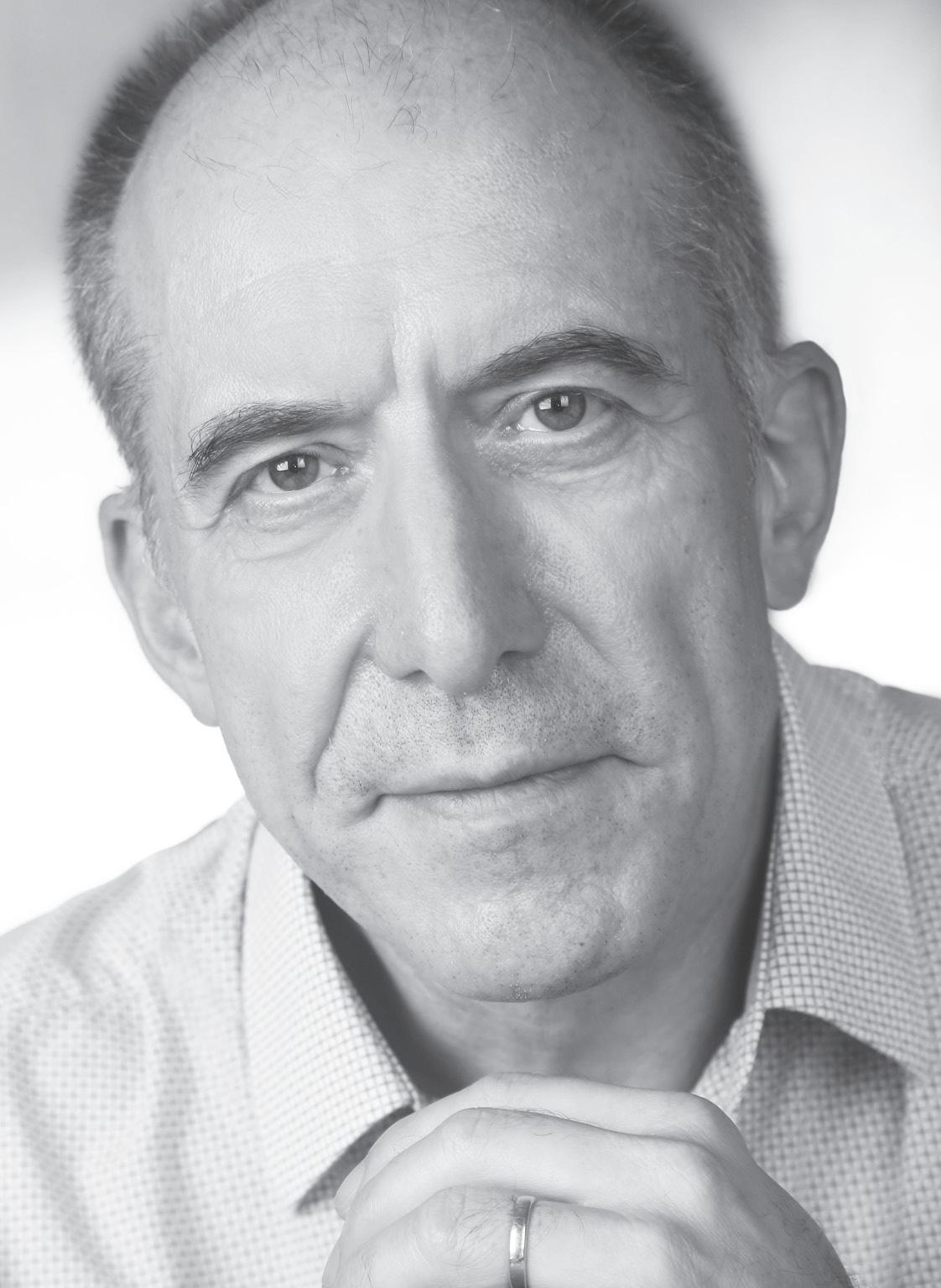

GASTAUTOREN-TEAM:

Prim. Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie

© privat © privat

Dr. Johannes Sternard Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie

© unsplash.com/camilo jimenez

Veränderungen haben zu niedrigeren Inzidenzraten des Myokardinfarktes sowie auch zu einer sinkenden Mortalität geführt.6

Rasche Diagnose

Die frühzeitige Krankheitserkennung ist beim AMI von größter Bedeutung, um eine evidenzbasierte Therapie rechtzeitig beginnen zu können („Zeit ist Muskel“). Die Hauptsäulen der Früherkennung des AMI bilden eine detaillierte Anamnese – einschließlich Brustschmerz-Charakteristik –, die körperliche Untersuchung, das 12-Kanal-EKG und die (serielle) Messung des kardialen Troponin-T/-I.1,2 Speziell bei Frauen treten häufiger unspezifische Symptome wie

>

KARDIO

Serie

Dyspnoe, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auf, was anamnestisch eine Herausforderung sein kann.7

Wenn ein ST-Hebungsinfarkt ausgeschlossen wurde, spielt die Labordiagnostik eine zentrale Rolle. Die Entwicklung der hochsensitiven cTn-Assay-Technologie ermöglicht eine präzise Quantifizierung des kardialen Troponins. Die verbesserte Sensitivität führte zu einer erhöhten diagnostischen Genauigkeit für den AMI in der Notaufnahme und ermöglicht dadurch, das „troponinblinde“ Intervall und die Zeit bis zum Einbzw. Ausschluss eines AMI erheblich zu reduzieren. In den Leitlinien der ESC (European Society of Cardiology) ist der 0/1-h-Algorithmus der derzeit bevorzugte, da er Sicherheit und Wirksamkeit bestmöglich in Einklang bringt. Bei einem Schmerzbeginn ab drei Stunden vor Ankunft in einer Notaufnahme und einer hs-cTn-Konzentration unterhalb der testspezifischen Nachweisgrenze kann ein akuter Myokardinfarkt mit nur einem Bluttest ausgeschlossen werden.1,2

Timing eines invasiven Vorgehens

Die zu bevorzugende Therapie bei einem STEMI ist die perkutane koronare Intervention (PCI). Bei kurzer Infarktdauer (< 2 h) und vermutlich langer Zeitverzögerung bis zur primären PCI (> 2 h) sollte nach wie vor eine Fibrinolyse erwogen werden.2

Bei einem NSTEMI ist der Zeitpunkt für eine invasive Abklärung individuell festzulegen. Metaanalysen ergaben, dass eine routinemäßig frühe invasive Abklärung die Überlebenschancen beim NSTEMI nicht verbessern konnte. In den Leitlinien wird eine Einteilung der Patientinnen und Patienten in drei Risikoklassen (sehr hohes – hohes – niedriges Risiko)

empfohlen. Eine sofortige invasive Intervention (innerhalb von zwei Stunden nach Klinikaufnahme) wird darin nur für Personen mit einem sehr hohen Risiko empfohlen. Dazu gehören solche mit STEMI-ähnlichen Charakteristika oder lebensbedrohlichen infarktbedingten Komplikationen (Klasse I C).

Für Betroffene mit hohem Risiko soll eine frühe invasive Strategie (innerhalb von 24 Stunden) angestrebt werden. Darunter fallen Personen mit einem GRACE-Score von > 140, mit einer Troponin-Dynamik oder mit dynamischen ST-Strecken-Veränderungen (Klasse I A).

Bei Niedrigrisikopatientinnen und -patienten kann man sich mit der Abklärung demnach Zeit lassen. Hier wird in den Leitlinien zu einer selektiven invasiven Strategie – in Abhängigkeit von der vorhandenen Ischämie bzw. von obstruktiven Stenosen in der nichtinvasiven Bildgebung (Klasse I A) – angeraten.1,8

Antithrombotische Therapie

Patientinnen und Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom profitieren von einer dualen Plättchenhemmung (DAPT). Dies ist unumstritten. Der Zeitpunkt des Beginns, die Wahl des Präparats und der Therapiedauer sind jedoch nach wie vor Gegenstand von Diskussionen. Die ehebaldige Gabe von Acetylsalicylsäure (ASS) wird empfohlen. Gleiches gilt im Falle eines STEMI auch für die P2Y12-Hemmung. Demgegenüber wird die erstmalige Gabe des P2Y12-Inhibitors beim NSTE-ACS in aller Regel erst nach der Feststellung der Koronaranatomie – somit zumeist nach einer diagnostischen Koronarangiografie – empfohlen. Eine Vorbehandlung der Patientinnen und Patienten, die rasch in ein Katheterlabor überstellt werden, ist nicht indiziert (Klasse-III-Empfehlung). Wenn hingegen ein primär konservatives Vorgehen oder eine verzögerte bzw. selektive invasive Abklärung geplant ist, sollte sehr wohl eine duale Antiplättchentherapie durchgeführt werden.1,2 Daraus ist ersichtlich, dass die Gabe eines P2Y12-Inhibitors beim NSTE-ACS ein stärker individualisiertes Vorgehen impliziert.

In den aktuellen Leitlinien wird – außer bei erhöhtem Blutungsrisiko – eine Therapiedauer der DAPT über zwölf Monate empfohlen (Kategorie IA). Es werden drei Empfehlungen ausgesprochen, inwieweit die antithrombotische Therapie verkürzt werden kann. Sie beziehen klar das Blutungsrisiko mit ein.1,2

Nachhaltiges Risikofaktorenmanagement

Trotz dieser Verbesserungen in Diagnostik und Therapie stellt das ACS eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität weltweit dar. Kardiale Risikofaktoren sind für das Auftreten von neuerlichen kardiovaskulären Ereignissen maßgeblich verantwortlich. Umso mehr muss auf eine leitliniengerechte Sekundärprophylaxe geachtet werden.1,2

Nach einem ACS wird laut Leitlinien ein LDL-Cholesterin-Ziel von < 55 mg/dl (= 1,4 mmol/L), bei einem Zweitereignis innerhalb von zwei Jahren sogar ein Wert von < 40 mg/dl (= 1,0 mmol/L), empfohlen – insbesondere unter dem Einsatz von Kombinationstherapien im Sinne von Statinen plus zunächst Ezetimib, ggf. gefolgt von einer weiteren Intensivierung mit Bempedoinsäure, Inclisiran oder PCSK9-Inibitoren.1,2

Zusätzlich wird Betroffenen eine HerzKreislauf-Rehabilitation nach einem ACS nahegelegt. Sie stellt ein wirksames Mittel dar, um eine gesunde Lebensweise umzusetzen und mit Risikofaktoren adäquat umzugehen. Damit soll die gesamte und kardiovaskuläre Mortalität sowie Morbidität reduziert und die gesundheitsbezogene Lebensqualität verbessert werden.1,2

Literatur:

1 Collet JP et al., Eur Heart J. 2021 Apr 7;42(14):1289-1367. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa575.

2 Ibanez B et al., Eur Heart J. 2018 Jan 7;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.

3 Nabel EG, Braunwald E, New Engl J Med 2012, 366(1):54–63. doi: 10.1056/NEJMra1112570.

4 Bestehorn K et al., Clin Res Cardiol 2015, 104(7):555–565. doi: 10.1007/s00392-015-0818-3.

5 Yusuf S et al., Lancet. 2020 Mar 7;395(10226):795-808. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32008-2.

6 Neumann JT et al., Clin Res Cardiol. 2020 Sep;109(9):1186-1192. doi: 10.1007/s00392-020-01612-1.

7 Haider A et al., Eur Heart J. 2020 Apr 1;41(13):1328-1336. doi: 10.1093/eurheartj/ehz898.

8 Kite T et al., Eur Heart J. 2022 Sep 1;43(33):3148-3161. doi: 10.1093/eurheartj/ehac213.

NACHBERICHT

Die Gastautoren hielten einen Vortrag zum Thema „Akutes Koronarsyndrom“ bei der ÖGIM-Jahrestagung 2022 in Salzburg.

Hausärzt:in medizinisch 6 März 2023 <

„Trotz Verbesserungen in Diagnostik und Therapie stellt das ACS eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität weltweit dar.“

Praxiswissen: Herz-Kreislauf-Stillstand

Die Relevanz der aktuellen ERC-Guidelines für die hausärztliche Praxis

Ca. 12.000 Menschen pro Jahr erleiden in Österreich einen prähospitalen HerzKreislauf-Stillstand. Das entspricht einer Inzidenz von rund 120 bis 140 pro 100.000 Einwohner. Eine interessante Tatsache ist, dass mehr als 50 % dieser Herz-Kreislauf-Stillstände beobachtet werden.

In Deutschland wird ein Reanimationsregister geführt, aus dem man einige Zahlen und Daten ablesen kann, z. B. die Laienreanimationsrate, die in Deutschland bei 30 bis 40 % liegt. Im Vergleich

dazu ist diese Rate in Österreich deutlich geringer. Da es derzeit für Gesamtösterreich noch kein Register gibt, sind das jedoch nur Schätzungen. Weitere wissenswerte Daten aus Deutschland:

• Bei etwa 25 % der HerzKreislauf-Stillstände wird ein automatisierter externer Defibrillator (AED) angewandt.

• Eine über Telefon angeleitete Reanimation erfolgt bei

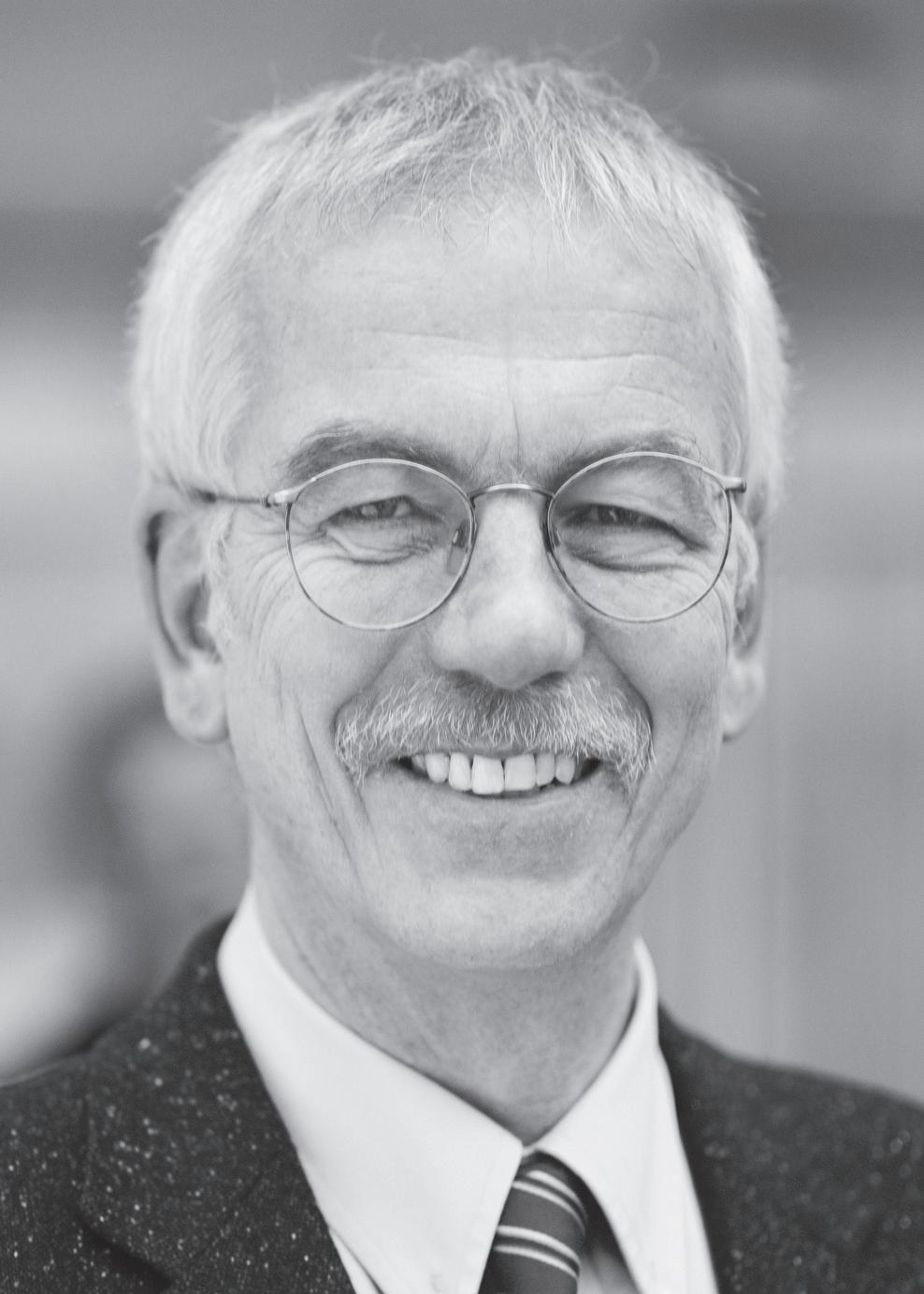

GASTAUTOR: Dr. Markus Simmer Oberarzt am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinikum WelsGrieskirchen

ca. 70-80 % aller Wiederbelebungen.

Die angeleitete Reanimation ist in den ERC-Leitlinien von 2015 bereits verankert und wird auch in Österreich mittlerweile flächendeckend durchgeführt. Bei außerklinischen Herz-Kreislauf-Stillständen („OHCA-out of hospital cardiac arrest“) ist trotz immer besser werdender medizinischer und prähospitaler >

©

Hausärzt:in DFP 7 März 2023

© shutterstock.com/pixelaway

Klinikum Wels-Grieskirchen

Schnellzugriff zum Literaturstudium: Geben Sie auf meindfp.at/dfp-fortbildungssuche den Suchbegriff 766514 ein.

DFP-Punktesammler LITERATUR

Versorgung die Überlebensrate nur bei rund 8 % angesiedelt. Auch diese Outcome-Daten stammen aus dem deutschen Reanimationsregister. Einzelne punktuelle Daten aus Österreich lassen darauf schließen, dass auch bei uns nur etwa 8-10 % der Patientinnen und Patienten einen Herz-KreislaufStillstand außerhalb des Krankenhauses (OHCA) überleben.

Zwei Lösungsansätze für die Verbesserung des Outcomes nach Herz-KreislaufStillstand könnten wie folgt aussehen:

1. Bewusstsein schaffen, dass Laienreanimation wichtig und sinnvoll ist vermehrte Schulungen von Laien,

2. Etablierung eines österreichischen Reanimationsregisters, um aussagekräftige Daten bzw. mögliche Ansatzpunkte zu finden, welche die Überlebensrate verbessern könnten.

Lebensrettende Ansätze

In den ERC-Leitlinien von 2021 wurde dem Thema „ Systeme, die Leben retten“ ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe Infobox). Von diesen fünf Kernaussagen sollen nachstehend einige erläutert werden.

Zum einen ist es sehr wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass Laienreanimation und die Verwendung eines Defibrillators tatsächlich Menschenleben retten.

Wir Ärztinnen und Ärzte – insbesondere auch Hausärztinnen und Hausärzte – sollten uns dafür einsetzen, dass flächendeckende und frei zugängliche Defis in ganz Österreich installiert werden. Weiters obliegt es uns, regelmäßige Schulungen zur Anwendung der Defis bei der Laienreanimation anzubieten.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die europaweite Aktion „ K ids save lives“ Wir sollten danach trachten, bereits Kinder und insbesondere Schulkinder in der Laienreanimation zu schulen. Dies bringt einige große Vorteile: Zum einen sind diese unvoreingenommen, wenn es darum geht, an reglose Personen heranzutreten und zu helfen. Zum anderen ist es für Kinder in späteren Jahren eine Selbstverständlichkeit zu helfen, wenn sie bereits im Alter von zehn bis 15 Jahren lernen, wie es funktionieren könnte, ein Leben zu retten. In ganz Österreich gibt es schon viele

gute Projekte zum Thema „ K ids save lives“

Wenn Laien in den Grundzügen der Reanimation geschult sind, ist es um ein Vielfaches leichter, eine telefongeleitete Reanimation durchzuführen.

Aktuelles aus den Reanimationsguidelines 2021

Nach wie vor ist die qualitativ hochwertige Herzdruckmassage ein zentrales Thema bei der Herz-Lungen-Wieder-

SYSTEME, DIE LEBEN RETTEN

1. Bewusstsein für Laienreanimation und Defibrillation erhöhen

� Training so vieler Menschen wie möglich

� Beteiligung am World Restart a Heart Day

� Entwicklung von neuen und innovativen Systemen und Regeln, um mehr Leben zu retten

2. Technologien nutzen, um Communitys einzubinden

� Implementierung von Technologien zur Alarmierung von Ersthelfern bei Kreislaufstillstand durch Smartphone-Apps/Textnachrichten

� Aufbau von Communitys aus Ersthelfern mit dem Ziel, Leben zu retten

� Lokalisieren und Teilen der Standorte öffentlich zugänglicher Defibrillatoren

3. „Kids save lives“

� Unterrichten aller Schüler:innen in Laienreanimation mit den Schritten „Prüfen, Rufen, Drücken“

� Weitergabe des Erlernten zur Herzdruckmassage durch Kinder an die Eltern und Verwandten

4. Cardiac-Arrest-Zentren

� Wo möglich, Versorgung von erwachsenen Patient:innen mit präklinischem Kreislaufstillstand in Cardiac-Arrest-Zentren

5. Telefonreanimation

� Bereitstellen einer telefonisch assistierten Laienreanimation, wenn die Betroffenen nicht reagieren und keine normale Atmung haben

� Zusammenarbeit mit dem Einsatzpersonal, damit die telefonisch assistierte Laienreanimation kontinuierlich überwacht und verbessert werden kann

Quelle: Leitlinien des European Resuscitation Council 2021 (eigene Darstellung).

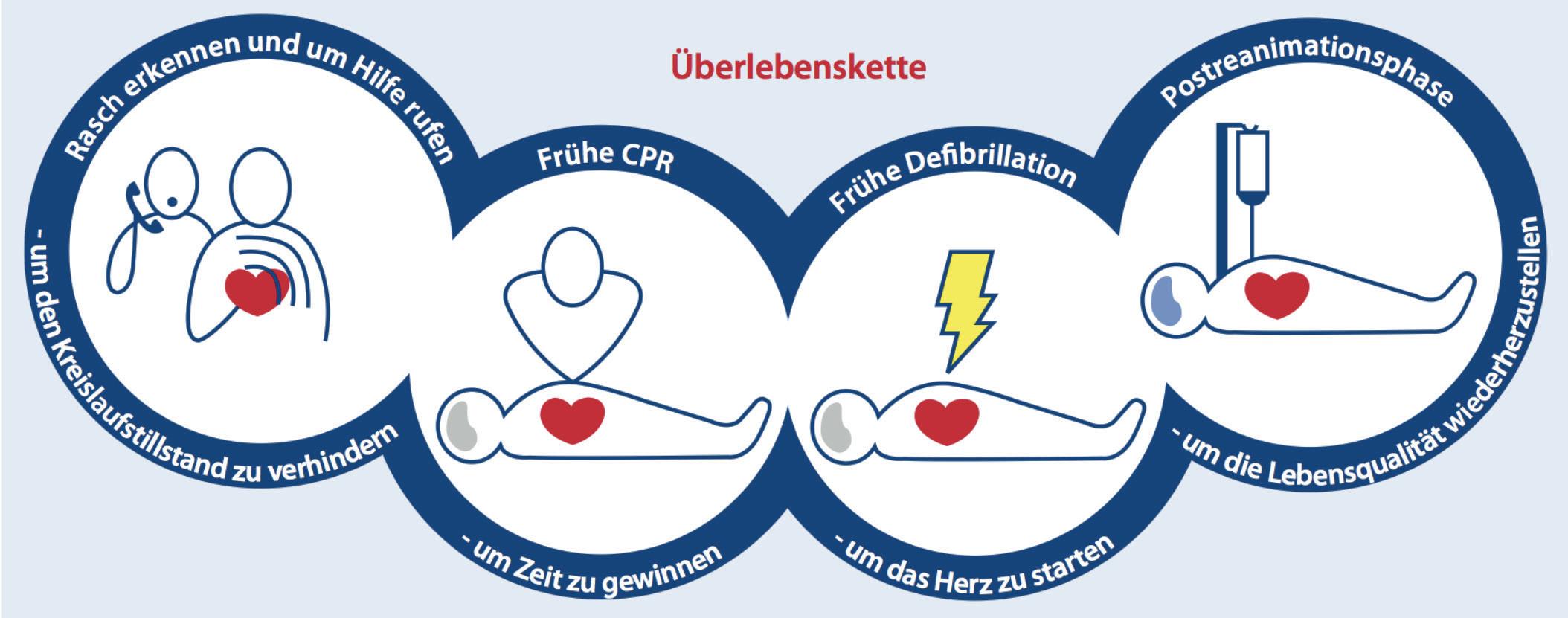

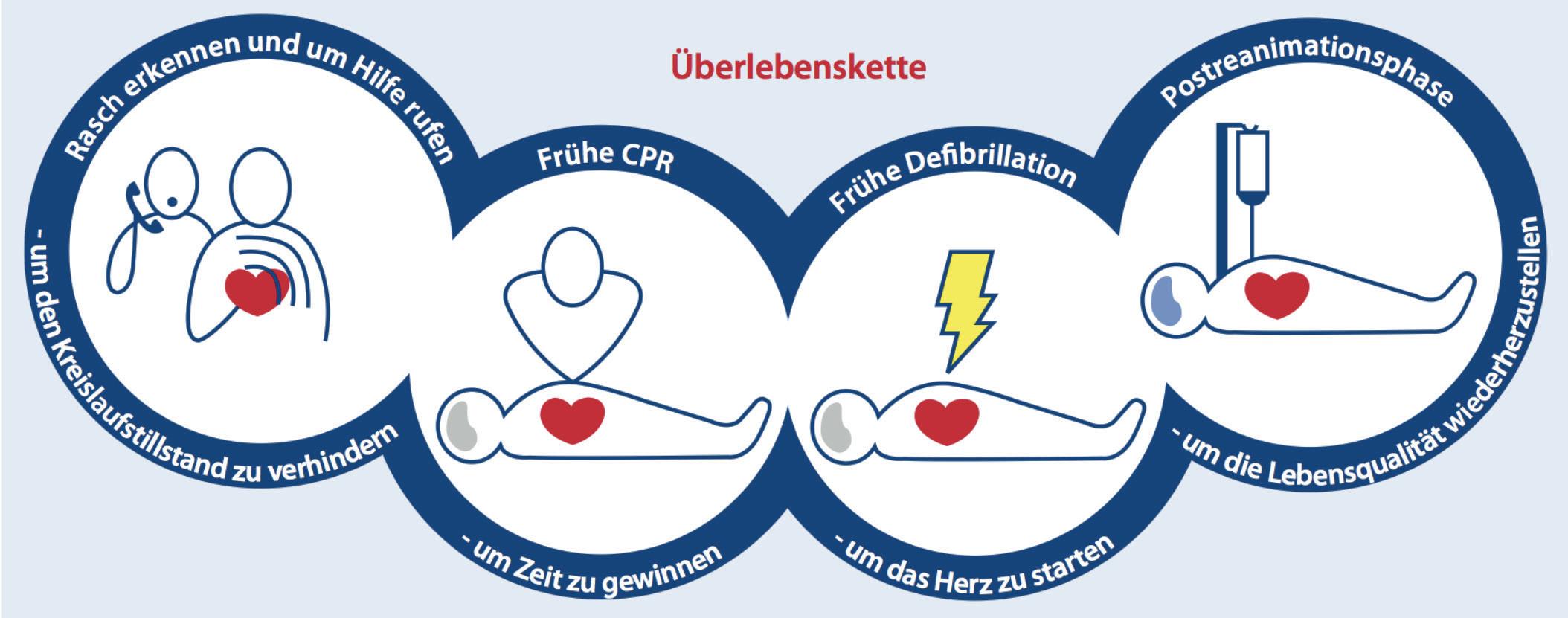

belebung – sowohl im BLS(„basic life support“)- als auch im ALS(„advanced life support“)-Algorithmus. Dies ist in der sogenannten Überlebenskette dargestellt (siehe Abbildung).

Das heißt, entscheidend ist, rasch zu erkennen, dass ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt, eine frühe Herzdruckmassage einzuleiten, eine möglichst frühe Defibrillation vorzunehmen und schließlich die betroffene Person in ein geeignetes Zentrum zu bringen.

Unser Gehirn erfährt bei einem HerzKreislauf-Stillstand und einem daraus resultierenden Sauerstoffmangel innerhalb von fünf bis sieben Minuten eine irreversible Schädigung. Trotz eines sehr gut ausgebauten Rettungswesens in Österreich ist es praktisch nicht möglich, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne einen professionellen Helfer an den Einsatzort zu bringen. Deshalb ist es entscheidend, eine Reanimation durch By-Stander (Laien) zu beginnen. Das Erkennen des Herz-Kreislauf-Stillstandes sollte für Laien möglichst einfach sein, weshalb eine alleinige Atemkontrolle mittels Hörens, Sehens und Fühlens ausreicht, um diesen zu bestätigen. Bei nicht normaler Atmung sollte unverzüglich eine Herzdruckmassage durchgeführt werden. Hier ist es seitens des ERC durchaus legitim, ausschließlich eine Herzdruckmassage („compression only CPR“) vorzunehmen, bis ein zweiter Helfer oder ein professioneller Helfer für die Beatmung anwesend ist. Sobald es zu einer Zwei-Helfer-Methode kommt, sollte im BLS-Algorithmus möglichst rasch ein AED am Patienten angebracht werden, um frühzeitig einen Schock abzugeben.

Hochwertige Herzdruckmassage

Die hochwertige Herzdruckmassage stellt einen zentralen Aspekt der HerzLungen-Wiederbelebung dar – sowohl im BLS- als auch im ALS-Algorithmus. Der Druckpunkt befindet sich in der unteren Hälfte des Brustbeins, dies entspricht genau der Mitte der Brust (Mitte zwischen Jugulum und Rippenbogen). Die Drucktiefe sollte mindestens 5 cm und max. 6 cm betragen, mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Erwähnenswert ist es außerdem, auf eine

Hausärzt:in DFP 8 März 2023

Fünf Kernaussagen

ABBILDUNG: DIE ÜBERLEBENSKETTE

vollständige Entlastung des Brustkorbs zu achten und die Herzdruckmassage –wenn immer möglich – auf einer harten Unterlage durchzuführen. Falls ein professioneller Helfer oder ein zweiter Helfer, der Erfahrung mit der Beatmung hat, anwesend ist, sollten zwei Beatmungen mit 30 Thorax-Kompressionen abwechselnd ausgeführt werden.

Der Advanced-Life-SupportAlgorithmus

Im Vergleich zu den Leitlinien 2015 stellt die weitere Aufwertung der ThoraxKompressionen eine wichtige Änderung des ALS-Algorithmus dar. Der zentrale Punkt ist auch hier, Thorax-Kompressionen kontinuierlich durchzuführen. Die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zum Basic-Life-Support-Algorithmus liegen in der Anwendung eines manuellen Defis, wobei die Rhythmusanalyse alle zwei Minuten erfolgen und ermittelt werden sollte, ob ein defibrillierbarer Rhythmus oder ein nicht defibrillierbarer Rhythmus vorliegt.

Im Gegensatz zum BLS-Algorithmus werden Medikamente verabreicht, wobei Adrenalin beim nicht defibrillierbaren Rhythmus sofort und dann alle drei bis fünf Minuten gegeben werden sollte. Im defibrillierbaren Rhythmus wird Adrenalin nach dem dritten erfolglosen Schock und auch dann alle drei bis fünf Minuten verabreicht. Als zweites Medi-

kament während der Reanimation sollte Amiodaron 300 mg einmalig nach dem dritten erfolglosen Schock gegeben bzw. kann eine Repetition mit 150 mg Amiodaron nach dem fünften Schock erwogen werden. Neu ist, dass anstelle von Amiodaron auch Lidocain in einer Dosierung von 100 mg bzw. 50 mg bei der Repetition angewandt werden kann.

Goldstandard beim Airway-Management bleibt die endotracheale Intubation. Diese sollte jedoch nur von Ärztinnen und Ärzten mit entsprechender Expertise und Übung vorgenommen werden. Der große Vorteil der endotrachealen Intubation beim ALS-Algorithmus liegt darin, dass eine kontinuierliche Herzdruckmassage durchgeführt werden kann.

Ethik der Reanimation & Entscheidungen am Lebensende

Die Leitlinien 2021 befassen sich unter anderem auch mit ethischen Gesichtspunkten im Rahmen der Reanimationsbehandlung. Bei diesem Thema möchte ich insbesondere Hausärztinnen und Hausärzte mit ins Boot holen, da sie normalerweise erste Ansprechpartner bei chronisch kranken Patientinnen und Patienten sind.

Hier empfiehlt das ERC in seinen Guidelines, vorausschauende Behandlungspläne zu erstellen. Insbesondere bei chronisch kranken und pflegebedürftigen Perso-

nen sollte bereits im Vorfeld ganz klar kommuniziert werden, wie eine Behandlung am Lebensende erfolgen sollte. Gemeinsam mit den Betroffenen und auch den Angehörigen oder betreuenden Personen ist zu erläutern, wie bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand vorzugehen ist. Weiters sollten Hausärzte darüber aufklären, was es bedeutet, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, und welche OutcomeSzenarien möglich sind. Ein würdevolles Sterben ist manchmal sowohl für den Patienten als auch für Angehörige die einfachere und möglicherweise bessere Variante. Zu erwähnen sei die Option einer Patientenverfügung, die im Falle eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstandes die Behandlung im Sinne des Patienten regeln sollte.

DFP-Pflichtinformation Fortbildungsanbieter:

Klinikum Wels-Grieskirchen

Lecture Board:

Prim. Priv.-Doz. Dr. Johann Knotzer Abteilungsleitung am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinikum Wels-Grieskirchen

Dr.in Johanna Holzhaider

2. Vizepräsidentin der OBGAM Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Hausärzt:in DFP 9 März 2023

<

© zVg

Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze

Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand hat unser Gehirn nur 3-5 Minuten Zeit, bis die ersten irreversiblen Schädigungen auftreten.

Laien sollten geschult werden, um einen HerzKreislauf-Stillstand zu erkennen und eine qualitativ hochwertige Herzdruckmassage beginnen zu können. Für das Erkennen des Herz-Kreislauf-Stillstandes reicht die Atemkontrolle. Eine nicht normale Atmung erfordert sofortige Thorax-Kompressionen.

DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN

AEDs sollten flächendeckend in ganz Österreich zugänglich sein und auch von Laien eingesetzt werden. Auch im ALS-Algorithmus ist die qualitativ hochwertige Herzdruckmassage die zentrale und wichtigste Maßnahme. Man sollte mit chronisch kranken Patientinnen und Patienten bereits im Vorfeld über die Möglichkeit der Patientenverfügung und über Maßnahmen nach plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand sprechen.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen.

Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet.

Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung.

Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.

Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 30. September 2023. Alle unsere Fortbildungen finden Sie unter meindfp.at (Reiter Akademie Lernwelt, E-Learning) mit der Stichwortsuche „Praxiswissen“

DFP-Fragen zu „Praxiswissen: Herz-Kreislauf-Stillstand“

Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.

Wie hoch ist die Überlebensrate nach einem außerklinischen (OHCA) Herz-Kreislauf-Stillstand? (1 richtige Antwort)

Sie haben ein Fortbildungskonto?

JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!

Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:

Was sind effektive Maßnahmen nach einem plötzlichen Herz-KreislaufStillstand? (2 richtige Antworten)

Eine möglichst rasche Intubation und Beatmung.

Eine qualitative Herzdruckmassage. Der sofortige und rasche Transport in ein Krankenhaus. Das Herbeischaffen und Anlegen eines AEDs.

Welche Aussagen zum Thema ALS-Algorithmus sind richtig? (2 richtige Antworten)

Das primäre Ziel muss sein, den Atemweg des Patienten zu sichern. Bei einem nicht defibrillierbaren Rhythmus sollte so rasch als möglich eine Schockabgabe erfolgen.

Auf 30 Herzdruckmassagen sollten zwei Beatmungen folgen.

Adrenalin wird bei nicht defibrillierbarem Rhythmus alle drei bis fünf Minuten in einer Dosierung von 1 mg verabreicht.

NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten

Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben: Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail

Hausärzt:in DFP 10 März 2023

3-5 %. 8-10 %.

%.

12-15

15-20 %.

1 2 3

LITERATUR

Haus Ärzt:in DIALOGTAG

Hausärzt:in trifft Kliniker:in

Moderne Schmerzmedizin –Möglichkeiten & Grenzen

PräsenzFortbildung

Sa., 3. Juni 2023

IN LINZ

Themen (mit Fallbeispielen aus der Allgemeinpraxis):

Chronischer Schmerz – eine Herausforderung: von der Diagnose bis zur Therapie

Klinische Pharmakologie – Medikationsmanagement & Polypharmazie

Geriatrie & Palliativmedizin – Schmerztherapie ist Teamarbeit

Pädiatrie – Kleiner Mensch, großer Schmerz

Podiumsdiskussion:

Ambulante Schmerztherapie heute – Was tun gegen Lücken in der Versorgung?

Programm und Anmeldung: meinmed.at/dialogtag-linz

7 DFP-Punkte in Planung

Teilnahmegebühr:

OBGAM-, ÖGAM-, JAMÖ-Mitglieder 65€, Nichtmitglieder 85€ Rückfragen an info@meinmed.at

Mit freundlicher Unterstützung von:

Veranstalter:innen:

Änderungen vorbehalten.

Die Adipositas-Epidemie

Eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit

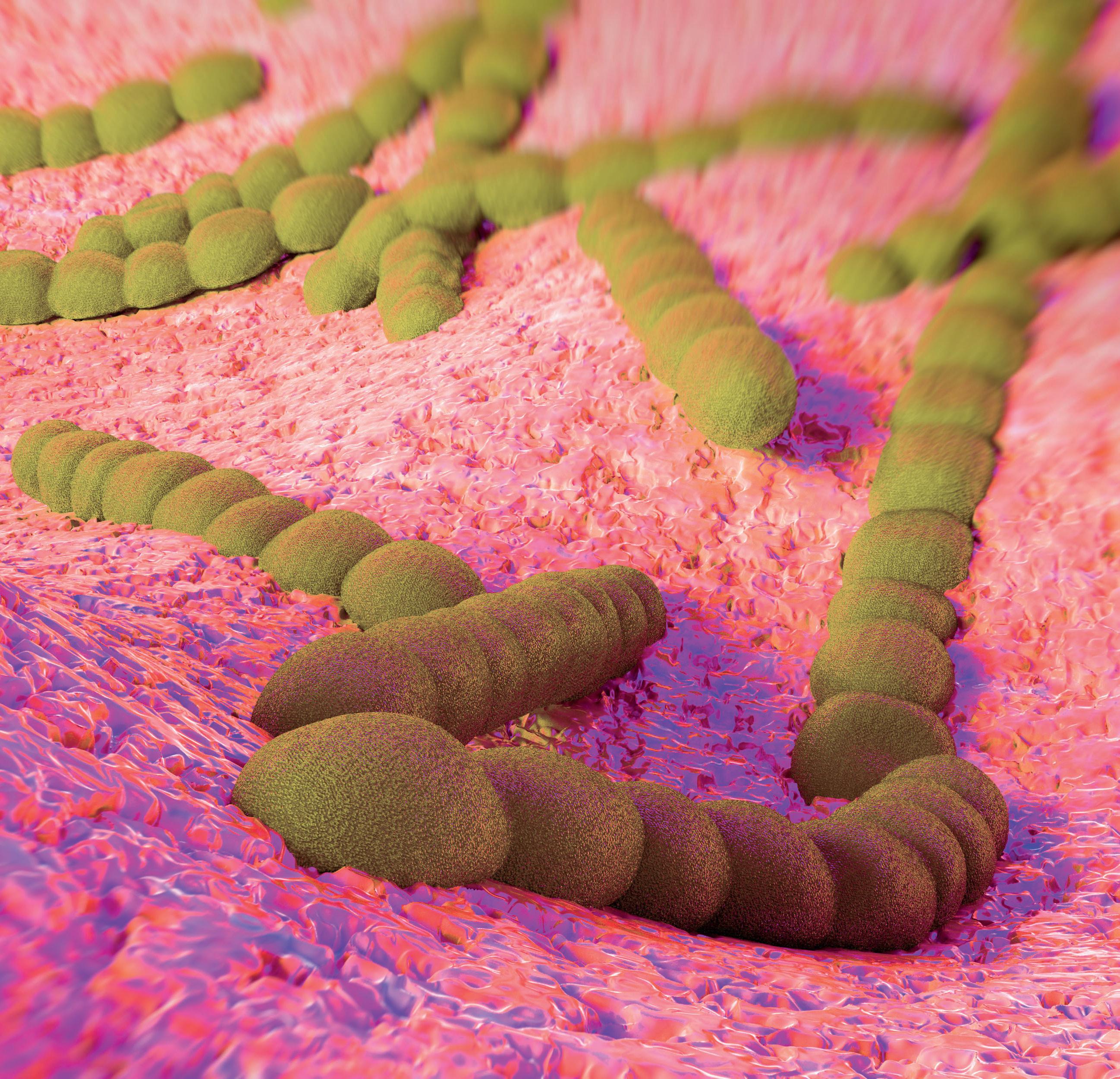

Adipositas hat endemische Ausmaße erreicht. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jedes Jahr mindestens 2,8 Millionen Menschen an den Folgen von (krankhaftem) Übergewicht, Tendenz steigend. Seit den 1970ern hat sich die chronische Krankheit weltweit fast verdreifacht. Die WHO hat daher aus gutem Grund bereits 1997 Adipositas als globale Epidemie eingestuft, die es zu bekämpfen gilt.

Auch im deutschsprachigen Raum ist die Prävalenz hoch. Rund 15 % der Bevölkerung leben mit Adipositas. Oft sind schon Kinder und Jugendliche betroffen: Die Adipositasprävalenzen steigen laut Robert Koch Institut (RKI) von etwa 2 % bei den Drei- bis Sechsjährigen auf etwa 8,5 % bei den 14- bis 17-Jährigen.

„Die Adipositas-Epidemie ist eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit“, bestätigt Prof. Dr. Hans Hauner, Tagungspräsident des Adipositas-Kongresses 2022 in München. „ Starkes Übergewicht ist selbst eine chronische Erkrankung und zugleich eine Ursache für die Entstehung von schwerwiegenden Folgen wie kardiologischen Erkrankungen, Insulten,

Typ-2-Diabetes und mindestens 13 verschiedenen Karzinomarten.“

Als Krankheit akzeptieren

Definiert ist Adipositas als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Sie wird anhand des Body-Mass-Index (BMI) klassifiziert (siehe Tabelle). Die Entstehung ist meist multifaktoriell und schließt in der Regel eine genetische Prädisposition mit ein. Letztlich resultiert Adipositas aus einem langjährigen Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und -verbrauch. Jedoch scheinen viele andere Faktoren die

Prädisposition einer Person für Fettleibigkeit zu erhöhen, einschließlich endokriner Disruptoren (z. B. Bisphenol A),

Empfehlungen der WHO

Nach einhelliger Einschätzung von Expert:innen ist ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern nötig („Health in All Policies“). Die WHO Europa empfiehlt vier „besonders vielversprechende“ Sofortmaßnahmen:

� gesundheitsorientierte Besteuerung von Lebensmitteln (z. B. Zuckersteuer für Erfrischungsgetränke, Subventionen für Gemüse und Obst);

Präadipositas: 25-29,9 kg/m2

Adipositas Grad I: 30-34 kg/m2

Adipositas Grad II: 35-39,9 kg/m2

Adipositas Grad III: ab 40 kg/m2

Tabelle: Adipositas wird anhand des Body-MassIndex (BMI) klassifiziert.

� Beschränkungen der an Kinder gerichteten Werbung für unausgewogene Lebensmittel;

� schulbasierte Interventionen zur Förderung von gesunder Ernährung und Bewegung;

� verbesserter Zugang zur Adipositastherapie im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsversorgung.

Quellen: DAG, WHO Europe.

Hausärzt:in politisch 12 März 2023

INFO

©

shutterstock.com/agsaz

des Darmmikrobioms, der Schlaf-wachZyklen und diverser Umweltfaktoren.

TERMIN

ÖAK-Diplom Ernährungsmedizin

Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm.

Themenauszug: Adipositas, Diabetes mellitus, Metabolisches Syndrom, angeborene Stoffwechselstörungen, gastrointestinale Erkrankungen, Allergien und Intoleranzen, Bulimie/Anorexie, Ernährung bei Krebs, Osteoporose, Ernährung und Sport, Ernährung im Alter, Ernährung von Säuglingen, Ernährung der Schwangeren und Stillenden, alternative Ernährungsformen, Psychologie, Karies usw.

Ausbildungszyklus II/2023: Seminar 1: 05./06.05.2023, Seminar 2: 02./03.06.2023, Seminar 3: 30.06./01.07.2023, Seminar 4: 22./23.09.2023, Seminar 5: 20./21.10.2023, Seminar 6: 24./25.11.2023 + Prüfung.

Veranstaltungsort: Europahaus Wien, Linzer Straße 429, 1140 Wien, Tel.: 01/5766677, Internet: europahauswien.at

Infos & Anmeldung: Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE), Tel.: 01/402 64 72, E-Mail: office@oeaie.org, Internet: oeaie.org

Adipositas ist also keine Schuldfrage, sondern sollte ebenso therapiert werden wie jedes andere Leiden, welches das Leben von Menschen bedroht. „ Dafür müssen wir aber zuerst akzeptieren, dass Adipositas eine Krankheit ist“, weiß Dr. Daniel Weghuber, Leiter der Abteilung Pädiatrie an der Uniklinik für Kinderund Jugendheilkunde der Paracelsus Medizinischen Universität in Salzburg, um die Problematik in der Praxis. „ Da sie eine chronische Krankheit ist, muss jede Person, die an ihr leidet, diagnostiziert und in einem weiteren Schritt ein Behandlungsplan festgelegt werden. Das ist die Zukunft.“

Politische Forderungen

In der Gegenwart sei die Versorgung von Menschen mit Adipositas in Österreich oft noch „absolut unzureichend“, bekräftigt Priv.-Doz.in OÄ Dr.in Johanna Brix, Präsidentin der Österreichischen Adipositasgesellschaft (adipositas-austria.org). Diesen Zustand zu verbessern, bezeichnet sie als vorrangiges Ziel der „Österreichischen Adipositas Allianz“, die im Vorjahr von drei medizinischen Fachge-

sellschaften gemeinsam mit einer Patientenvertreterin gegründet wurde. Ihre Forderungen an die Entscheidungsträger aus Gesundheitspolitik und Sozialversicherung:

• Die Anerkennung von Adipositas als ernstzunehmende und eigenständige Erkrankung. Trotz der Zuweisung des ICD-10-CM-Codes E66 werde Adipositas als individuelles „Lifestyle-Problem“ verkannt. Das blockiere die Etablierung effizienter Präventions- und Therapiemaßnahmen.

• Ein Ende der Diskriminierung und Stigmatisierung Betroffener.

• Effektive Verhältnisprävention. Um Kindern und Jugendlichen einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen, müsse ein weniger „adipogenes“ Umfeld geschaffen werden.

• Ein freier und einfacher Zugang für Menschen mit Adipositas zu einer individuell angepassten multifaktoriellen Adipositastherapie sowie die Erstellung eines Disease-Management-Programmes gemeinsam mit den Gesundheitskassen und der Gesundheitspolitik.

Mag.a Karin Martin

Hausärzt:in politisch 13 März 2023

Eine Lebensstiländerung bildet die Basis der Behandlung von Adipositas. Demnach sollten sich Betroffene kalorienreduziert ernähren und ihre körperliche Aktivität steigern. Eine Verhaltenstherapie kann die Lebensstilintervention begleiten. Wird durch diese Basistherapie keine ausreichende Gewichtsabnahme erreicht, so können Ärzt:innen in Absprache mit ihren Patient:innen eine medikamentöse Therapie initiieren. Derzeit sind in Österreich folgende Präparate zugelassen: Liraglutid, Orlistat, Bupropion/Naltrexon und seit dem Vorjahr Semaglutid (siehe INFO). Der Wermutstropfen: Von der sozialen Krankenversicherung werden die Medikamentenkosten bisher in der Regel nicht übernommen.

HAUSÄRZT:IN: Sie haben im Vorjahr beim DERM-Alpin-Kongress in Salzburg zum Thema „Spritze zum Abnehmen: Fakt oder Fake?“ gesprochen … Dr.in ITARIU: Ja, das war eine ganz neue Erfahrung für mich, als Internistin vor Plastischen Chirurgen und Dermatologen einen Vortrag zu halten. Und dementsprechend waren auch die Reaktionen etwas anders, als ich sie bisher gekannt habe. Die unterschiedlichen Fachgebiete haben doch recht unterschiedliche Blick-

winkel. Für uns Internisten liegt der Fokus auf der Gesundheit, auf möglichen Folgeerkrankungen und auf der Sterblichkeit. Die dermatologische und plastisch-chirurgische Sicht hingegen ist oft sehr beautyspezifisch, auf Kontur und Shape als Endpunkte fokussiert. Eine Kollegin aus dem Publikum meinte zum Beispiel: „Eine Gewichtsreduktion um 10 bis 15 % beeindruckt mich nicht. Das ist mir der Aufwand nicht wert.“ Wir wissen aber aus Studien, dass oft 5 bis 15 % Gewichtsreduktion reichen, um z. B. den Blutdruck oder den Blutzucker zu senken, eine Schlafapnoe oder die COPDSymptomatik zu verbessern … Die Liste von Argumenten dafür ist also aus internistischer Sicht lange, auch die Beweglichkeit bessert sich. Auf einmal kann ein Patient wieder in den zweiten Stock ohne Pause hinaufgehen – und das nach „nur“ 10 % Gewichtsabnahme.

Die Ergebnisse beeindrucken Sie also? Ja, sie beeindrucken mich wirklich. Lange hatten wir keine vergleichbare medikamentöse Behandlung zur Verfügung. Trotzdem bleibt bei Adipositas Grad 3 die chirurgische Therapie weiterhin am effektivsten. Auch als Internistin mache ich deshalb bei Patienten mit einem BMI

NACHBERICHT

> 40 kg/m2 ständig Lobby pro Chirurgie –der bariatrische Eingriff wird ab dann erstattet. Aber natürlich, die OP birgt auch Risiken – nicht jeder will sie und es gibt Kontraindikationen.

Für welche Patient:innen kommt eine medikamentöse Therapie in Frage? Mittlerweile sind in Österreich vier Substanzen zugelassen. Eine Erstattung durch die soziale Krankenversicherung erfolgt aber nur bei Typ-2-Diabetes mit Adipositas unter bestimmten Voraussetzungen. D. h., es profitiert leider nur ein Bruchteil der Patienten davon.

In Erwägung gezogen werden kann eine Adipositastherapie generell ab einem BMI ≥ 30 kg/m2, also ab Grad 1. Zusätzliche Befunde sind in diesem Fall nicht erforderlich. Da der BMI nicht immer ein idealer Marker ist, kann man – wenn man sich unsicher ist – zusätzlich den Bauchumfang von Betroffenen messen. Bei über 88 cm bei der Frau und über 102 cm beim Mann kann man von einer nicht idealen Fettverteilung/ von Fetteinlagerungen ausgehen.

Darüber hinaus ist eine medikamentöse Adipositastherapie bei einem BMI ≥ 27 kg/m2 indiziert, wenn mindestens eine mit Übergewicht assoziierte Komor-

Hausärzt:in politisch 14 März 2023

„Die Erstattungskriterien müssten neu überarbeitet werden“

Adipositas ist als Erkrankung medizinisch untertherapiert – wie Medikamente die Behandlung unterstützen können

Dr.in Bianca-Karla Itariu, Fachärztin für Innere Medizin in Wien, im Gespräch.

© shutterstock.com/Anatta_Tan

© Alexander Jürets

Die Expertin war Vortragende beim Kongress DERM Alpin, 28.-30. Oktober 2022, Salzburg Congress.

bidität vorliegt, etwa Prädiabetes, Typ2-Diabetes, Hypertonie, Hyperlipidämie, Gelenkbeschwerden, eine Schafapnoe etc.

Was können die zugelassenen Medikamente, wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Die Medikamente wirken auf den Verdauungstrakt und/oder auf das Sättigungszentrum im Gehirn. Die Gewichtsreduktion ergibt sich aus der schnelleren und längeren Sättigung. D. h., bei der Mitte der Portion hören die Patienten in der Regel mit dem Essen auf. Manche sprechen daher von „Iss die Hälfte!“-Medikamenten. Teilweise verändert sich auch das Verhalten: Viele Patienten berichten, dass sie nichts Süßes mehr mögen, ja, eine Abneigung dagegen verspüren. Da liegt Schokolade herum, aber es kommt kein Verlangen danach auf (lacht).

Das heißt, die Lebensstiländerung funktioniert teilweise automatisch?

Genau. Man braucht sich nicht zu geißeln, da man nicht mehr ständig ans Essen denken muss. Die Patienten wissen ja oft, was sie falsch machen, und wollen es ändern.

Manche könnten ein Buch über gesunde Ernährung schreiben. Trotzdem schaffen sie es nicht, weil ihnen die Biologie/das Gehirn dazwischenfunkt. Die medikamentöse Adipositastherapie ermöglicht es in diesen Fällen erst, alles so umzusetzen, wie man es gerne hätte.

Nicht bei allen Adipositaspatient:innen wirkt die Pharmakotherapie … Das stimmt. Laut Zulassung sollte der Therapieerfolg 12-16 Wochen nach Behandlungsbeginn überprüft werden. Ab einem Gewichtsverlust von 5 % des Ausgangsgewichts wird von einem Therapieerfolg gesprochen. Hat sich dieser nicht eingestellt, so sollte die Therapie abgebrochen werden.

Ist die Therapie erfolgreich –wie lange muss sie fortgeführt werden? De facto „Open End“ Aus Studien wissen wir, dass die maximale Gewichtsreduktion nach zirka einem Jahr erreicht wird. Danach tut sich deutlich weniger. Die Therapie fortzusetzen, ist jedoch auch wichtig, um das Gewicht zu hal-

boso medicus exclusive Automatisierte Dreifachmessung mit Mittelwertanzeige

ten. Eine Studie mit dem Wirkstoff Semaglutid – einem Nachfolger von Liraglutid – zeigt, dass die Patienten teilweise eine Gewichtsreduktion von 15-20 Prozent erreichten. Setzten sie das Medikament ab, nahmen sie im darauffolgenden Jahr allerdings wieder zehn Prozent zu. Das veranschaulicht: Adipositas ist eine chronische Krankheit. Fettgewebe ist ein aktives, endokrines Organ, das nicht einfach so verschwinden wird. Wer die Medikamente braucht, sollte sie deshalb lebenslang einnehmen bzw. spritzen. Schwere Nebenwirkungen sind nach jetzigem Wissensstand nicht zu befürchten. Am ehesten Übelkeit bis hin zu Erbrechen, wenn man sich überisst.

Das heißt, Fake wäre, dass unendlich viele Kilos abgenommen werden könnten …

Genau. Die Spritze und die Pillen sind kein Wundermittel. Ein solches wird es bei Adipositas vermutlich nie geben. Die medikamentöse Therapie hat Vor- und Nachteile und es gibt Grenzen des Erreichbaren. Die maximal erreichbare Ge- >

So individuell wie die Gesundheit.

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at

Hausärzt:in politisch

boso medicus exclusive Oberarm-Blutdruckmessgerät | Medizinprodukt

Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.

SCHLUSS

MIT HANDGESCHRIEBENEN TAGEBÜCHERN.

wichtsreduktion liegt momentan bei der Spritze bei 15 bis 20 % in der Semaglutid-Kategorie. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere Medikamente auf den Markt kommen, dann wird die Therapielandschaft noch einmal besser aussehen.

Wird es dadurch in Zukunft weniger bariatrische Operationen geben?

Nicht unbedingt. Die bariatrische OP schafft durchschnittlich eine 30-prozentige Gewichtsreduktion – und nur sie hat bisher in Studien einen Überlebensvorteil gezeigt! Der schwedischen SOS-Studie zufolge, die Patienten seit über 25 Jahren begleitet, lebten Patienten, die bariatrisch operiert wurden, durchschnittlich fast drei Jahre länger als jene ohne Eingriff. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung waren es aber immer noch fünf Jahre weniger … Wie es sich mit den medikamentösen Therapien verhält, haben die Schweden leider nicht untersucht. Doch die Ergebnisse decken sich mit den Daten, die wir kennen: Bei einem BMI über 40 ab dem 40. Lebensjahr ist die Lebenserwartung um bis zu acht Jahre geringer.

Was ist Ihnen abschließend wichtig, als Fakt festzuhalten? Fakt ist: Ein Rufzeichen hat noch keine Heilung gebracht. Steht im Arztbrief „Gewichtsreduktion empfohlen“ mit fünf Rufzeichen, dann sollte auch dabeistehen, wie diese erreicht werden kann. Mit der Spritze bzw. den Pillen kann man einer bestimmten Patientengruppe endlich die Gewichtsabnahme ermöglichen. Damit die Therapie nicht an der Kostenfrage scheitert, müssten die Kassen die Erstattungskriterien neu überarbeiten.

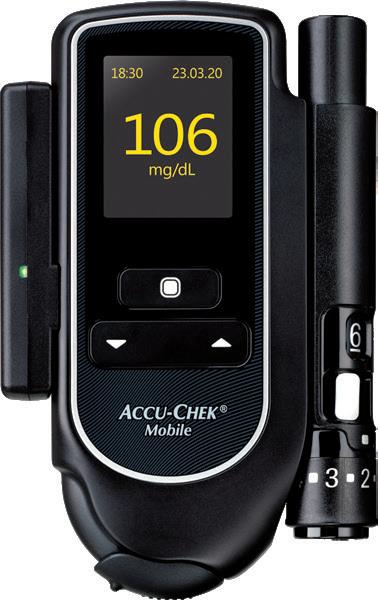

ICH EMPFEHLE MYSUGR

UM DEN ÜBERBLICK ZU

BEHALTEN!

Meine Patienten können:

1. Accu-Chek Blutzuckermessgerät* mit der mySugr App** verbinden.

2. Messwerte automatisch übertragen und zusätzliche Informationen hinzufügen.

3. Analysen & Reports ansehen, und z.B. als PDF per E-Mail teilen oder ausgedruckt mitnehmen.

* Accu-Chek Mobile benötigt einen Adapter [kostenlos erhältlich auf www.accu-chek.at].

** mySugr Pro ist in Verbindung mit einem Accu-Chek Blutzuckermessgeräte KOSTENLOS [statt € 27,99 jährlich].

INFO

In Österreich zugelassene Antiadiposita

Der Lipasehemmer Orlistat hemmt die intestinale Fettabsorption. Erhältlich sind eine rezeptpflichtige (3 x 120 mg) und eine OTC-Formulierung (3 x 60 mg). Die Kapseln sollen in Kombination mit fettarmen Mahlzeiten eingenommen werden. Potenzielle Nebenwirkungen sind in erster Linie gastrointestinaler Natur. Durchschnittliche Gewichtsreduktion: 5-8 %.

Naltrexon/Bupropion ist ein Kombinationspräparat aus einem Opioidantagonisten und einem Norepinephrin-Dopamin-ReuptakeInhibitor. Die maximale Dosierung beträgt 2 x 2 Tabletten täglich in einer Dosierung von Naltrexon 8 mg und Bupropion 90 mg. Die gewichtsreduzierenden Effekte kommen vermutlich durch die anhaltende Aktivierung anorexigener Neuronen im Hypothalamus zustande. Abgesehen von möglichen Nebenwirkungen, gibt es eine Reihe von Kontraindikationen wie Hypertonie, eine Anfallskrankheit oder eine frühere Bulimie oder Anorexie. Durchschnittliche Gewichtsreduktion: 5-8 %.

Liraglutid und Semaglutid sind Wirkstoffe aus der Gruppe der GLP-1Rezeptor-Agonisten, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2Diabetes entwickelt wurden und einen zentralen appetitvermindernden Effekt im Gehirn haben. Für die tägliche Injektion sind Fertigpens erhältlich. Sie sind verschreibungspflichtig. Die Dosis wird zu Behandlungsbeginn auftitriert. Mögliche Nebenwirkungen sind vorrangig gastrointestinaler Natur, Kontraindikationen z. B. eine Pankreatitis oder ein medulläres Schilddrüsenkarzinom. Durchschnittliche Gewichtsreduktion: 5-15 %. Kritisch sehen Fachgesellschaften die zunehmende Off-Label-Anwendung als Lifestyle-Medikamente zum Abnehmen.

Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK MOBILE und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2023 Roche

Simone hat Typ-2 Diabetes. Sie ist mySugr Fan.

„Am richtigen Rad drehen“

Bei starkem Übergewicht, Diabetes und/oder Hypercholesterinämie sollten auch schilddrüsenbezogene Symptome und Körperzeichen berücksichtigt werden

HAUSÄRZT:IN: Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den Cholesterinwerten und der Schilddrüsenfunktion?

Dr. FARMINI: Die Schilddrüsenhormone beeinflussen den Stoffwechsel des Cholesterins. Wenn ein Patient einen erhöhten Cholesterinwert aufweist, ist das Vorliegen einer Hypothyreose wahrscheinlich. Die Hypothyreose wird, wie schon mehrmals publiziert, häufig bei Patienten diagnostiziert, die von einer Hypercholesterinämie betroffen sind.1-5 Im Rahmen der Colorado-Studie, an der fast 26.000 Menschen teilnahmen, wurden der TSH-Wert und die Lipidwerte analysiert.6 Eine signifikante Zunahme der Cholesterin- und LDL-Werte ließ sich bei einem TSH zwischen 5.1 und 10 mI E/L nachweisen. Bereits zwischen 1923 und 1930 wurde das Senken des Cholesterinlevels im Blut durch die Therapie mit Schilddrüsenhormonen in Tests mit Tieren und Menschen beschrieben.7 Eine Reihe von Studien, darunter die Basel-Thyroid-Study, konnte dieses Ergebnis im Laufe der Jahre bestätigen.8-10

Über welche Wege können die Schilddrüsenhormone den Cholesterinspiegel senken?

1. Durch Unterdrückung des TSH: Das TSH erhöht die Expression und reduziert die Inaktivierung des HMGCR (3-Hydroxy-3-Metylglutaryl-CoenzymA-Reduktase).11-12 Das ist das Schlüsselenzym für die Bildung des Cholesterins. Somit wird auf diese Weise die Produktion desselben gefördert. Dank ihrer Wirkung als HMGCR-Inhibitoren werden u. a. Statine zur Therapie der Hypercholesterinämie eingesetzt.

2. Durch Aktivierung der Cholesterin-7α-Hydroxylase, eines Enzyms zum Abbau des Cholesterins und zur Auscheidung in die Gallenflüssigkeit.13

3. Durch Reduzierung der Synthese des Apo-B-100, das zu einem Abfall des LDL führt.

4. Durch Erhöhung der LDL-Rezeptoren, mit konsequentem Abtransport des LDL aus dem Blut.

Die lipolythische Wirkung entfaltet sich über die Bindung an den Schilddrüsenrezeptor TRβ 14 Auch einige Medikamente, die als TRβ-Agonisten wirken, haben einen

ähnlichen Effekt gezeigt. Im Praxisalltag kann man regelmäßig beobachten, wie im Zuge einer Optimierung der Schilddrüsenkonstellation das Cholesterin gesamt, aber auch das LDL und die Triglyceride abfallen. Ebenso ist das gelegentlich bei der Gabe von Withania somnifera, auch bekannt als Ashwagandha, zu beobachten.15-16

Was bedeutet das für Vorsorge, Diagnose und Therapie?

In der Diagnostik ist es sehr wichtig, die schilddrüsenbezogenen Symptome und Körperzeichen zu erkennen, weil dadurch ursachenbezogene Medizin und nicht nur Symptommedizin angewandt werden kann. Viele Krankheitsbilder resultieren aus zu geringer Energie, die von einer zu schwachen Schilddrüsentätigkeit ausgehen kann. Oft wird am „falschen Rad gedreht“, welches lediglich die Konsequenz eines Systemfehlers ist, die Ursache wird jedoch übersehen. Es gibt eine Reihe von Studien, die belegen, dass optimale Schilddrüsenwerte das Risiko einer Herzerkrankung, einer Demenz, einer Insulinresistenz und der Sterblichkeit nach Herzinfarkt reduzieren können.18-20

Hausärzt:in politisch 17 März 2023

Dr. Armando Farmini, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit den Schwerpunkten Onkologie und Endokrinologie mit Wahlarztpraxis in Salzburg, im Gespräch.

© shutterstock.com/GAS-photo >

© Isabelle Farmini

Inwiefern spielen Übergewicht und/oder Diabetes hinein?

Die Hypothyreose korreliert mit dem Körpergewicht, sodass man bei einer Überproduktion von Schilddrüsenhormonen an Gewicht verlieren kann, bei einem Defizit ist eine Gewichtszunahme zu erwarten. Die Hypothyreose kann zu Übergewicht oder zu Erkrankungen führen, die mit Übergewicht in Zusammenhang stehen, etwa zum Metabolischen Syndrom, zur arteriellen Hypertonie, zur Hyperglykämie und Dyslipidämie.21-23 Zahlreiche Studien bestätigen die Zusammenhänge (siehe INFO).

Gibt es gender- und altersbedingte Unterschiede?

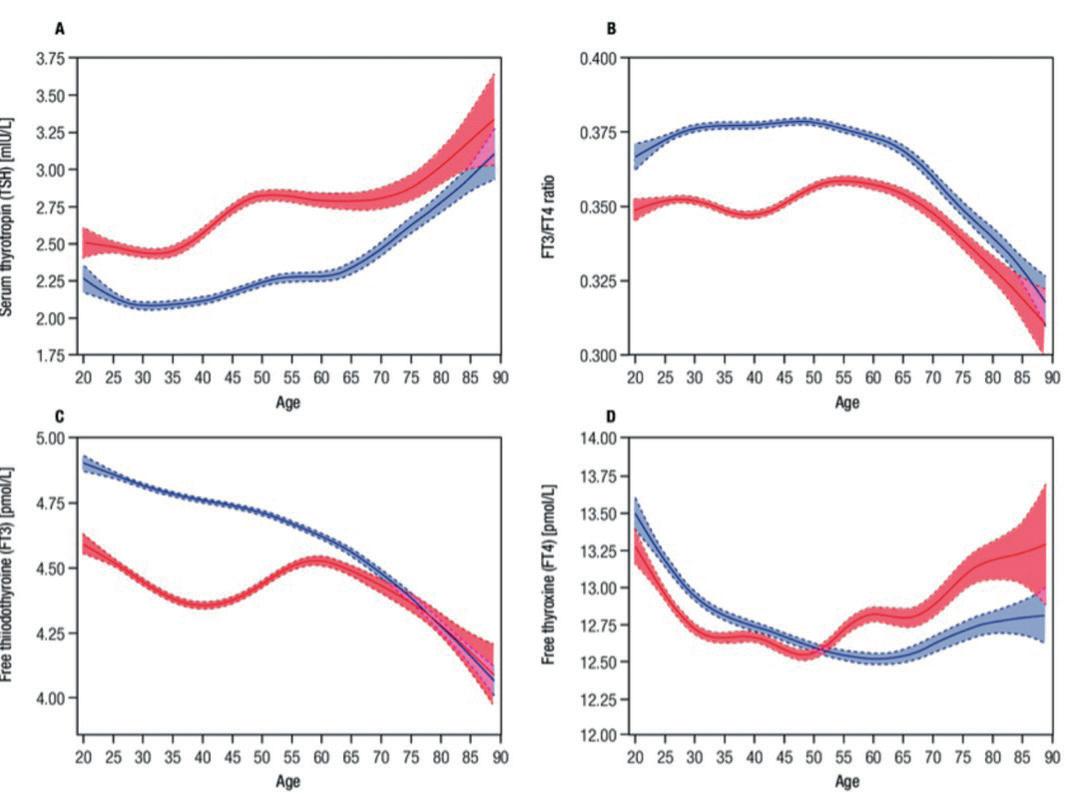

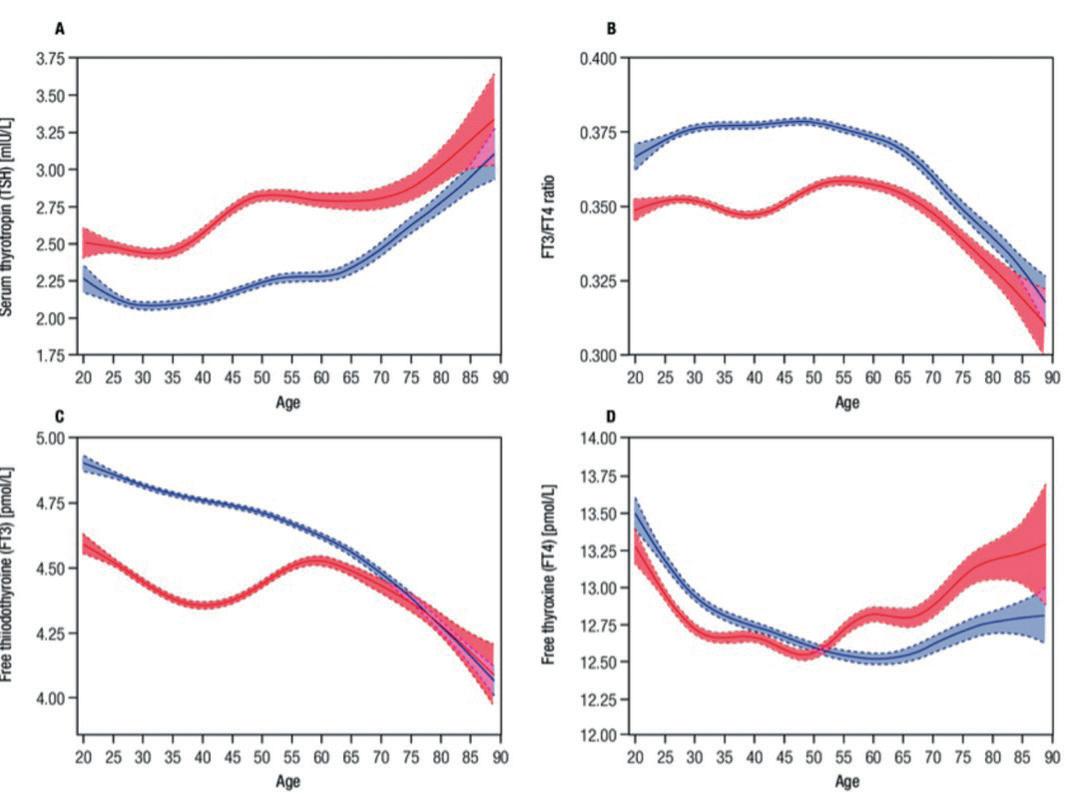

Eine große Studie von 2015 untersuchte in etwa 13.000 Menschen und stellte fest, dass die Hypothyreose, definiert als TSH von > 5.0, bei Frauen häufiger auftritt als bei Männern und die Tendenz zur Hypothyreose mit dem Alter bei beiden Geschlechtern steigt.30 Wie in Abbildung 1 gezeigt wird, sinken mit zunehmendem Alter die Produktion vom aktiven Hormon T3 und das Verhältnis von T3 zu T4.31

Was ist Ihnen noch wichtig, den Hausärzt:innen zu diesem Themenkomplex zu vermitteln?

In der Diagnostik der Schilddrüse würde ich empfehlen, immer die Hormone T3 und T4 (den freien Anteil) und die Autoantikörper gegen TPO und Thyreoglobulin erheben zu lassen. Dank der Messung der Autoantikörper kann man einen Autoimmunprozess erkennen, der sonst mit einer Hypooder Hyperthyreose verwechselt werden könnte.

Der erste Vorteil von T3 und T4 besteht darin, dass sie stabiler sind als das TSH. Das kann man in wiederholten Messungen im Abstand von wenigen Tagen oft erkennen. Der zweite Vorteil der Messung von T3 und T4: Man kann erkennen, wie viele Patienten unter der Therapie mit einem T4-Präparat daraus genug T3 produzieren, und das kann mit den angegebenen Symptomen korreliert werden.

Können Sie uns ein Beispiel aus Ihrer Praxis nennen?

Ein Patient kommt mit typischen Schilddrüsensymptomen – wie Kälteempfindlichkeit, Verstopfung, depressive Verstimmung, Müdigkeit –, die Laboranalyse zeigt ein nicht optimales Schilddrüsenprofil und der Patient erhält ein T4-Präparat. Bei der ersten Kontrolle sollte man in der Blutanalyse erkennen, dass die Menge von fT4 und fT3 zunimmt, und die Symptome sollten sich

reduzieren. Manchmal passiert es aber, dass die Symptome in gleicher Stärke vorhanden sind, und man sieht im Labor einen Anstieg des fT4, nicht aber des fT3. In diesem Fall könnte man eventuell auf ein T3-T4-Präparat umsteigen. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass ein niedrigeres T3 das Risiko unterschiedlicher Probleme erhöhen kann: das Risiko einer schwereren Herzinsuffizienz von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, das einer erhöhten Sterblichkeit von Patienten mit Lungeninsuffizienz, einer Kardiomyopathie oder eines Schlaganfalls sowie der Entstehung von Schilddrüsenkarzinomen.32-37

Neben dem bekannten Hormon T3 gibt es laut aktueller Studienlage ein zweites aktives Schilddrüsenhormon, das T2, das die Verbrauchsrate durch Mitochondrien und die Stoffwechselaktivität erhöht

INFO

Studien zum Zusammenspiel von Übergewicht, Diabetes und Hypothyreose

� Die Framingham-Offspring-Study schloss 2407 Teilnehmer ein und beobachtete sie über 3,5 Jahre. Bei den Teilnehmern mit dem TSH in der untersten Quartile war das Gewicht zu Beginn der Studie niedriger und erhöhte sich bis zur letzten Quartile. Die Zunahme des TSH im Laufe der Studie korrelierte positiv mit einer Gewichtszunahme der Teilnehmer.24

� Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit für ein Kind mit Diabetes mellitus Typ 1, an Hypothyreose zu erkranken, 24 Mal höher als für Kinder ohne Diabetes mellitus.25

� In Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 findet man häufiger eine subklinische Hypothyreose als in der gesunden Bevölkerung. Das Vorliegen einer subklinischen Hypothyreose kann das Risiko erhöhen, Komplikationen des Diabetes zu erleiden: Nephropathie (OR 1.74), Retinopathie (OR 1.42), periphere Gefäßerkrankung (OR 1.85), Neuropathie (OR 1.87).26-27

� Auch das Risiko eines Diabetes mellitus in der Schwangerschaft ist sowohl bei der subklinischen Hypothyreose (OR: 1.558) als auch bei der Hypothyreose (OR 1.892) erhöht.28

Abbildung 1 – A: TSH-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau). B: fT3/fT4-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau). C: fT3-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau). D: fT4-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau).

� Eine Studie von 2019 untersuchte die Schilddrüsenhormone (fT3, fT4 und fT3/fT4) von Patienten, die gerade einen Schlaganfall erlitten hatten, und korrelierte sie mit den Symptomen einer Depression. Sowohl in der akuten (OR 1.85) als auch in der subakuten (OR 2.5) Phase korrelierte das niedrige fT3 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln.29

Hausärzt:in politisch 18 März 2023

Alter Alter Alter Alter Serum thyrotropin (TSH) {mlU/L} FT3/FT4 ratio Free thiiodothyroine (FT3) {pmol/L} Free thyroxine (FT4) {pmol/L}

und Fettleibigkeit, die durch eine fettreiche Ernährung verursacht wird, verhindern kann.38

Wann ist die Überweisung zu Fachärzt:innen wichtig?

Die Überweisung zum Facharzt sollte zur Abklärung von Auffälligkeiten der Schilddrüsenechostruktur, bei besonderen Fragestellungen, zur nuklearmedizinischen Diagnostik oder zur Planung einer Knotenentfernung erfolgen. Die Zusammenarbeit von Kollegen sollte auf Offenheit, Ehrlichkeit und Patientenorientierung beruhen. Unsere Patienten berichten uns die eigene Geschichte, die Symptome, die körperlichen Zeichen – und die Laborwerte untermauern den klinischen Verdacht. Die wissenschaftlichen Publikationen zur Unterstützung unserer Expertise liegen vor. Es geht nun darum, für die Patienten den maßgeschneiderten Weg zum Wohlbefinden auszuwählen. Der Mensch ist ein einzigartiges System und eine Therapiemöglichkeit passt nicht zu allen. Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp

Deine Schilddrüse

Wie sie Gesundheit, Charakter und Beziehungen prägt

Von Armando Farmini Verlagshaus der Ärzte 2022

Referenzen:

1 Sampaolo G, Recenti Prog Med. 2014 Feb;105(2):79-82.

2 Morris MS, Atherosclerosis. 2001 Mar;155(1):195-200.

3 Abrams JJ, J Lipid Res. 1981 Feb;22(2):323-38.

4 Duntas LH, J Indian Med Assoc. 2008 Apr;106(4):240, 242.

5 Gupta S, Thyroid. 2002 Apr;12(4):287-93.

6 Canaris GJ, Arch Intern Med. 2000 Feb 28;160(4):526-34.

7 Mason RL, New England Jr. 1930.

8 Xong X, Medicine (Baltimore). 2016 Jul;95(29):e4291.

9 Sauter G, Horm Metab Res. 1997 Apr;29(4):176-9.

10 Meier C, J Clin Endocrinol Metab. 2001 Oct;86(10):4860-6.

11 Tian L, Hepatology. 2010 Oct;52(4):1401-9.

12 Zhang X, Journal of Lipid Research. 2015;56(5):963-71.

13 Ness GC, The Journal oft he Florida Medical Association, 01 Jun 1991, 78(6):383-5.

14 Gullberg H, Mol. Endocrinol., 16 (2002), pp. 1767-1777.

15 Andallu B, Indian Journal of Experimental Biology 38, no. 6 (2000): 607-609.

16 Ojha SK, World J Med Sci 4, no. 2 (2009): 156-158.

17 Neves JS, Int J Cardiol. 2019 Jun 15;285:115-120.

18 Quinlan P, Psychoneuroendocrinology. 2019 Jan;99:112-119.

19 Wang CY, Sci Rep. 2018 Jul 16;8(1):10685.

20 Suda S, J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Oct;27(10):2804-2809.

21 Mehran L, Horm Metab Res. 2017 Mar;49(3):192-200.

22 Sieminska L, Endokrynol Pol. 2015;66(5):394-403.

23 Hamlaoui ML, Diabetes Metab Syndr. 2018 Jan-Mar;12(1):1-4.

24 Fox CS, Arch Intern Med. 2008 Mar 24;168(6):587-92.

25 Spaans E, J Pediatr. 2017 Aug;187:189-193.e1.

26-27 Han C, PLoS One. 2015 Aug 13;10(8):e0135233.

28 Gong LL, Taiwan J Obstet Gynecol. 2016 Apr;55(2):171-5.

29 Taroza S, J Psychosom Res. 2019 Jul;122:29-35.

30 Meng Z, Medicine (Baltimore). 2015 Dec; 94(49): e2186.

31 Chen X, Arch Endocrinol Metab. 2020 Feb;64(1):52-58.

32 Chen P, The America Journal of the Medical Sciences. Vol 350, Iss 2, Aug 2015, Pages 87-94.

33 Scoscia E, European Journal of Endocrinology (2004) 151 557–560.

34 Kozdag G, European Journal of Heart Failure.

35 Pingitore A, The American Journal of Medicine. Vol 118, Iss 2. Feb 2005. Pages 132-6.

36 Suda S, J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Oct;27(10):2804-2809.

37 Jonklaas J, Thyroid. 2008 Sept 12. Vol 18, No 9.

38 Senese R, Journal of Endocrinology (2014) 221, R1–R12.

Herz-Gehirn-Kohärenz

Wie die Atmung Körper und Geist in Balance bringt

Dieser Tage scheint Atmung in aller Munde zu sein. „ Breathworks“ und Atemseminare schießen wie Pilze aus dem Boden und versprechen heilende Wirkungen auf seelische, körperliche und psychosomatische Beschwerden. Doch hat die Atmung tatsächlich solch eine große Wirkung auf unser Körper-Geist-System? Die einfache Antwort ist: Ja, das hat sie. Nicht nur beeinflusst sie über das Einatmen von Sauerstoff und das Ausatmen von Kohlendioxid maßgeblich den Säure-Basen-Haushalt des Organismus, sie spielt auch bei der Emotionskontrolle und -verarbeitung eine wesentliche Rolle. Langsames Atmen sowie eine Verlängerung der Ausatemphase führen bekannterweise zu mehr

GASTAUTOR:

Vom Durcheinander zum Zusammenspiel

Dr. Wolf-Dieter Nagl Arzt für Allgemeinmedizin, Psychosomatische Medizin und Medizinische Hypnose in Mödling, Buchautor und Keynotespeaker

Entspannung und können Ängste reduzieren. Die Atmung ist darüber hinaus aber auch der zentrale Rhythmusgeber im Körper und damit in der Lage, einen Zustand zu erzeugen, den man Kohärenz nennt.

Der menschliche Körper besteht bekanntlich aus Organsystemen, die eine dreidimensional-anatomische Struktur aufweisen. Manche seiner Organfunktionen zeigen rhythmische Aktivitäten, die sich über die Zeit messen und sich gemäß der Chronobiologie als „ zeitlich-anatomische“ Frequenzstrukturen darstellen lassen. So haben etwa Herz und Atmung ihre individuelle Frequenz, wie auch das Gehirn je nach Aktivität bestimmte Hirnfrequenzen erzeugt. Die Körperdrüsen schütten ihre Hormone und Enzyme in rhythmischen Abständen aus und auch der Blutdruck unterliegt permanenten Frequenzschwankungen. Im üblichen Trubel des Alltags arbeiten all diese Organe in ihren eigenen Rhythmen und passen sich, gesteuert vom autonomen Nervensystem, den Herausforderungen des jeweiligen Moments an. Dabei entsteht untertags häufig ein wildes Durcheinander von Körperrhythmen, die alle ihrer eigenen Wege gehen –ein Zustand, den man Inkohärenz nennt. Vergleichen lässt er sich mit einem Or-

chester ohne Dirigent, in dem jeder Musiker in seinem eigenen Takt vor sich hin spielt. Die Folge ist eine Kakophonie an Klängen und Rhythmen, die Disharmonie und Stress erzeugen kann. Hingegen sorgt das harmonische Zusammenspiel dieser rhythmischen Elemente im Organismus für Ruhe und Balance. Die Kohärenz, also das „Aufeinanderhören“ sämtlicher oszillierender Organsysteme, lässt sich beim Menschen meist nur in den Tiefschlafphasen beobachten, in welchen sich der Körper maximal regeneriert und von den Strapazen des Tages wieder erholt. Durch eine Messung der Herzratenvariabilität kann man beobachten, wie sich im Schlaf die Herzfrequenz an die Atemfrequenz anpasst und beim Einatmen ansteigt sowie beim Ausatmen abfällt. Die respiratorische Sinusarrhythmie ist Ausdruck regenerativer Entspannung und eines Zusammenspiels von Atmung und Herzschlag.

Eingangstor zum Unterbewusstsein

Das Spannende ist, dass wir nicht auf den Tiefschlaf warten müssen, um diesen heilsamen Effekt zu bewirken. Denn jeder Mensch hat die erstaunliche Fähigkeit, jene Regeneration im Körper bewusst zu erzeugen – und zwar über langsames und rhythmisches Atmen. Alle inneren Organe werden vom autonomen Nervensystem unwillkürlich gesteuert und entziehen sich somit unserer bewussten und willkürlichen Kontrolle. Alle ... bis auf eine Ausnahme: die Atmung! Sie ist, wenn man so möchte, das bewusste Eingangstor zur unbewussten Innenwelt des autonomen Nervensystems und der stärkste Rhythmusgeber

AKTUELL

Das nächste Seminar „Die Kraft des Bewusstseins“ zum Erleben der Meditation und Vertiefung der Herz-Gehirn-Kohärenz findet am 25. und 26. März 2023 in Schloss Puchberg statt. Nähere Infos und weitere Veranstaltungen unter: drwolfdieternagl.com

Hausärzt:in medizinisch 20 März 2023

©

IMAGES

© Harald Eisenberger

shutterstock.com/GAGO

„Die Atmung ist die Dirigentin des Lebens.“

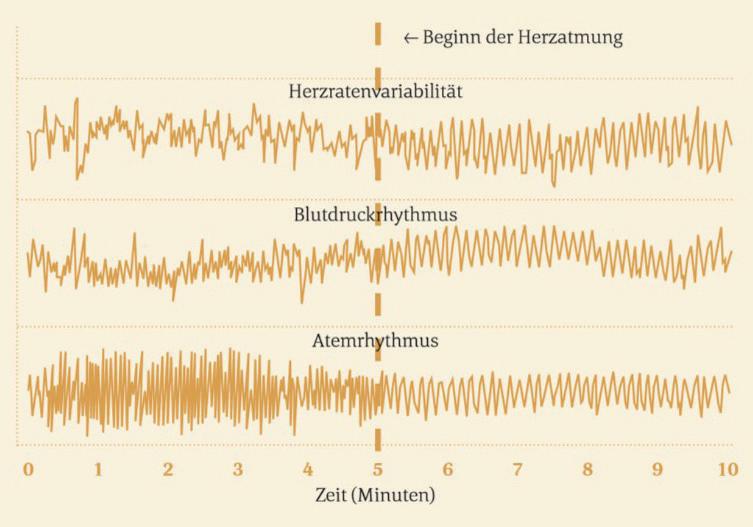

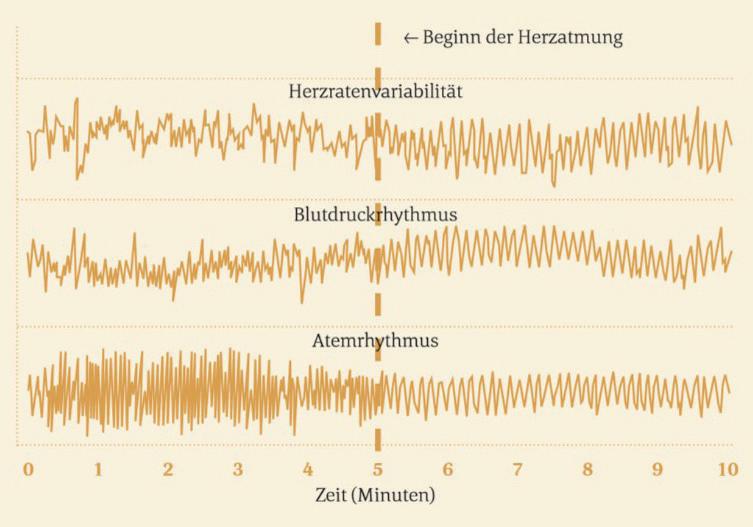

Abbildung: Kohärenz der Körperrhythmen bei meditativer Atemübung.

des Körpers. Über sie lassen sich Organfunktionen und Körperrhythmen willentlich beeinflussen und harmonisieren. Ein idealer Atemrhythmus für das Erzeugen der Kohärenz ist der Fünf-Sekunden-Rhythmus: Für wenige Minuten wird ruhig und gleichmäßig fünf Sekunden lang ein- und fünf Sekunden lang ausgeatmet. Hierbei beginnt das Herz plötzlich, sich an den Atemrhythmus „a nzulehnen“ und sozusagen auf die Atmung zu hören. Beide Systeme fangen an, in einem geordneten Verhältnis zueinander zu arbeiten. In der Folge wird über den Barorezeptorreflex auch der Blutdruckrhythmus in diese Ko-

härenz „h ineingezogen“ und synchronisiert sich wiederum mit dem Herzschlagmuster. Die Abbildung links zeigt, wie durch jene „ Herzatmung“ der regenerierende Zustand der Kohärenz entsteht. Dies führt zu einem optimalen Gasaustausch in den Lungen, zu einem Senken des Blutdrucks und zur Beruhigung der Gehirnfrequenzen.

Selbstwirksamkeit erleben

Wird während dieser Übung die gesamte Aufmerksamkeit auf den Atemvorgang gerichtet – und gespürt, wie sich die Bauchdecke über den Verlauf der Atmung hebt und senkt –, dann beruhigt sich auf natürliche Weise auch der Geist. Denn entzieht man den Gedanken die Aufmerksamkeit, weil sie vollständig auf die Atmung gerichtet ist, werden die Gedanken weniger und kommen zur Ruhe. Im Gehirn kann man dabei mittels EEG messen, dass sich auch die Gehirnfrequenzen verlangsamen und von den hochfrequenten Betawellen des Alltagsbewusstseins zu den niedrigeren Alphawellen der Entspannung gelangen.

Die Fünf-Sekunden-Herzatmung bewirkt also eine Synchronisation sämtlicher Körperrhythmen und bringt das KörperGeist-System in eine heilsame Balance. Die Atmung ist die Dirigentin des Lebens und wenn wir diese bewusst einsetzen, schwingen wir uns selbst aufs Dirigentenpult. Wir erleben, dass wir selbstwirksam sind und unsere Gesundheit positiv beeinflussen können.

Hausärzt:in medizinisch

<

© Wolf-Dieter Nagl

Quelle: „Denke, was dein Herz fühlt“ – Wolf-Dieter Nagl, 2021, Kneipp Verlag Wien.

Zu viel verlangt?

Evidenzbasierte Verordnung in der Allergologie

Die Allergieimmuntherapie (AIT) stellt die einzige kausale Behandlung von Allergien dar. Für den Erfolg dieser mehrere Jahre dauernden Therapie ist die Patientenadhärenz ein wesentlicher Faktor. Doch was hilft dem Patienten die beste Therapietreue, wenn im Laufe seiner Behandlung das eingesetzte Präparat aufgrund nicht ausreichender Wirksamkeit oder nicht erbrachter Nachweise zur Wirksamkeit vom Markt genommen wird und nicht mehr verfügbar ist? Mehr noch, welches Vertrauen in die AIT und seinen behandelnden Arzt hat ein Patient weiterhin, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass seine bisherige Therapie den Wirksamkeitsbeweis schuldig geblieben ist?

Therapieallergene-Verordnung in Deutschland

Vor der Einführung der Therapieallergene-Verordnung (TAV) 2008 in Deutschland standen in deren Geltungsbereich noch über 6.600 nicht zugelassene Therapieallergene für die häufig vorkommenden Allergene zur Verfügung. Für 123 dieser Präparate wurden schließlich Anträge auf Zulassung eingereicht, mit dem Ziel, in einem klinischen Entwicklungsprozess ihre Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nachzuweisen. Der TAV-Prozess stellt dabei eine Ausnahme im Bereich der arzneimittelrechtlichen Zulassungsprozesse dar, gelten die Therapieallergene doch bereits ohne entsprechende Nachweise als verkehrsfähig und stehen damit weiter als Therapieoption zur Verfügung.

Über 13 Jahre nach dem Inkrafttreten der TAV ergab ein systematischer Review der TAV-Studien, dass lediglich zwei Präparate (ein Studienprogramm) erfolgreich den Zulassungsprozess durchlaufen haben, der nach mehrmaliger Verlängerung der Übergangsfrist 2026 abgeschlossen sein soll. Dieses ernüchternde Ergebnis wurde durch ein Update im Oktober 2021 be-

AKTUELL

Pollenbelastungen setzen früher ein

Bereits Anfang Jänner waren die ersten Haselpollen in der Luft – fast ein Monat früher als im langjährigen Schnitt. Auch die Erle steht bereits in ihrer vollen Blüte.1 Verursacht wird der vorzeitige Pollenflug durch die Klimaerwärmung. Allergiker sollten sich zunehmend auf diese früher einsetzenden Belastungen einstellen und rechtzeitig vorsorgen. Eine allergen-spezifische Immuntherapie (AIT) kann sowohl subkutan als auch sublingual (in Form von Tabletten oder Tropfen) verabreicht werden. Oft wird bei rechtzeitigem Therapiebeginn dadurch schon in der bevorstehenden Pollensaison eine deutliche Besserung des Beschwerdebildes erzielt.

Je früher, desto besser

„Bei einer Allergie verkennt das Immunsystem die eingeatmeten Pollenkörner als Bedrohung und wehrt sie ab. Diese daraus resultierenden Beschwerden müssen rasch behandelt werden, damit sich die allergische Entzündung von den oberen nicht in die unteren Atemwege ausbreitet und eine chronische Asthma-Erkrankung verursacht“, erklärt Assoz. Prof. Priv.-Doz. DDr. Peter Valentin Tomazic von der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Graz die Bedeutung einer frühzeitigen Therapie. Antiallergische Medikamente wie Antihistaminika und KortisonSprays lindern die Symptome zwar schnell und gut, eine langfristige Erleichterung bietet jedoch nur die AIT. Hierbei wird das Allergen über einen Zeitraum von etwa drei Jahren zugeführt und es kommt zu einem Gewöhnungseffekt. „Die Therapie greift unmittelbar in den Krankheitsprozess ein und nimmt damit nicht nur die Symptome, sondern vor allem auch die Ursache der Allergie ins Visier“, erklärt Prof. Tomazic.

Der beste Zeitpunkt, um das gestresste Immunsystem zu kurieren, ist die pollenfreie Zeit. Ein Therapiestart ist aber grundsätzlich auch während der Allergiezeit möglich. Jedoch: „Je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto größer sind die Aussichten auf Linderung und das Aufhalten des allergischen Marsches in die unteren Atemwege.“ Betroffenen wird daher empfohlen, ehebaldigst eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für HNO-, Lungen- oder Hauterkrankungen aufzusuchen, um die Beschwerden abzuklären und mit einer Therapie starten zu können. Dadurch sind sie gut für die kommende Pollensaison gerüstet – die vermutlich früher als erwartet kommt. PA/InP

1 pollenwarndienst.at (abgerufen am 13.3.23)

Hausärzt:in medizinisch 24 März 2023

©

© privat

shutterstock.com/nito

GASTAUTOR: Dr. Andreas Horn HNO-Arzt und Allergologe in Heidelberg

stätigt. Bemerkenswert ist, dass trotz des zeitlich fortgeschrittenen Prozesses für einen nicht unerheblichen Teil (10) der Präparate weiterhin keine zielführende Studienaktivität im Rahmen der TAV nachgewiesen werden kann und der verbleibende Teil (18) keine Studienergebnisse zeitigt, die auf eine baldige Zulassung schließen lassen. Dass die Therapie mit nicht zugelassenen Präparaten zu einer unsicheren Patientenversorgung führt, zeigen die letzten Monate, in denen es wegen verweigerter Chargenfreigaben und Vertriebsstopps von TAV-Präparaten zu Marktrücknahmen von 17 Präparaten und damit zu Therapieumstellungen bzw. -abbrüchen in Deutschland kam. Leidtragende waren dabei ca. 25.000 Patientinnen und Patienten.

Österreich – ein Wandel in Sicht?

Während die TAV in Deutschland zumindest in absehbarer Zeit abgeschlossen sein sollte, ist ein entsprechender Prozess in Österreich noch nicht initiiert. Allerdings könnte sich das in naher Zukunft ändern, was unter anderem die Kommentare der österreichischen Fachgesellschaften im Rahmen der Europäischen Leitlinie zur Harmonisierung regulatorischer Prozesse bei den Therapieallergen verdeutlichen: Bekundet werden Interesse und Unterstützung für die Implementierung eines mit der TAV vergleichbaren Prozesses für die Hauptallergene in Österreich.

Ein Blick auf den österreichischen Markt zeigt: Präparate, die sich im deutschen TAV-Prozess befinden und bei denen im Rahmen der Phase-IIIStudien regelmäßig die aktuelle Marktdosis um ein Vielfaches erhöht werden musste (teilweise um einen Faktor von > 5), verweilen unverändert am österreichischen Markt. Darüber hinaus sind in Österreich weiterhin Produkte verfügbar und verordnungsfähig, für die kein Zulassungsantrag bei der deutschen Zulassungsbehörde (Paul-Ehrlich-Institut) gestellt wurde oder die bereits, teilweise aufgrund mangelnder Wirksamkeitsbelege, vom Markt genommen wurden. Diese Umstände lassen erahnen, weshalb der österreichische Therapieallergene-Markt ak-

tuell vereinzelt als „ Resteverwerter“ bezeichnet wird.

AIT-Leitlinie als Wegweiser

Ein Meilenstein auf dem Weg zur evidenzbasierten Versorgung ist die 2014 vorgestellte S2k-Leitlinie zur AIT, in der die Autorinnen und Autoren (u. a. die ÖGAI) erstmals die Empfehlung für die Therapie mit zugelassenen Allergenpräparaten mit dokumentierter Wirksamkeit und Sicherheit aussprachen. Zudem wurde die produktspezifische Bewertung der Datenlage hervorgehoben, welche von der neuen, ab 2022 gültigen Leitlinie bekräftigt wurde. Zugelassene oder anderweitig verkehrsfähige Allergenpräparate, die eine positive Nutzen-Risiko-Bilanz gemäß EMAGuidelines haben, sollen bevorzugt eingesetzt werden. In Tabellen wurde zusammenfassend die klinische Dokumentation je Präparat bei den Allergenen Gräser, Bäume und Hausstaubmilben zur besseren Orientierung dargestellt. Anders als bei ihren Vorgängern richtet sich der Fokus in den aktuellen Tabellen stärker auf den Zulassungsstatus sowie die klinischen Wirksamkeitsstudien außerhalb bzw. die klinische Entwicklung innerhalb des TAV-Prozesses. Auch Studien mit Kindern und Jugendlichen werden nun produktspezifisch abgebildet. Die neue Darstellung der Informationen ermöglicht noch mehr Transparenz, bringt dadurch jedoch auch eine höhere Komplexität mit sich. Somit wird eine Bewertung der heterogenen Studienqualität erschwert. Für die aktuelle Leitlinie wäre das allerdings insofern wichtiger, als die Abbildung der Wirksamkeitsstudien – anders als in der vorherigen Version – nicht daran geknüpft ist, dass die von der World Allergy Organization (WAO) definierten Kriterien für evidenzbasierte Nachweise erfüllt wurden. Zu den WAO-Kriterien zählen u. a. die Randomisierung, die Doppelverblindung, ein placebokontrolliertes Studiendesign, die Angabe eines Symptommedikationsscores sowie die mindestens um 20 % über Placebo liegende Wirksamkeit des Verums. >

Mangelnde Vergleichbarkeit

Ohne die Vergleichbarkeit von Studien einzelner Präparate gibt die Evidenz dieser Präparate lediglich Auskunft über die Sicherheit des Nachweises, nicht jedoch über die Qualität. Aussagen zur Wirksamkeit lassen sich somit nicht allein durch die bloße Existenz von klinischen Studien treffen. Hierbei sind Ausmaß und Aussagekraft der entsprechenden klinischen Endpunkte entscheidend. Die Wirksamkeit ist durch das Einhalten standardisierter klinischer Prüfparameter wie die der WAO nachzuweisen. Auch tragen angewandte Studiendesigns publizierter Studien zur Heterogenität der Ergebnisse und damit zu Verzerrungen bei. So erfordern Zulassungsstudien in der Regel Auswertungsverfahren, in die möglichst alle teilnehmenden Probanden einbezogen werden (Intention-to-Treat oder Full-Analysis-Set). Nur dadurch werden erhebliche Verzerrungen vermieden, welche häufig noch in älteren Studien mit Per-Protocol-Verfahren und damit verbundenem Ausschluss von größeren Teilpopulationen auftraten. Aus diesen Gründen ist bspw. ein Evidenzlevel 1a nach der EAACI-Guideline, welches von einzelnen AIT-Herstellern beworben wird, nicht mit einer entsprechenden Güte der Wirksamkeit gleichzusetzen – sonst hätten entsprechende TAV-Präparate vermutlich bereits eine Zulassung erhalten. Ein Anzeichen dafür, dass sich auch künftig wenig am Zulassungsstatus dieser Präparate ändern wird: Weiterhin sind kaum zulassungsrelevante Studienaktivitäten erkennbar und selbst die in Phase-IIStudien als optimal definierten höheren Dosierungen können die modernen Anforderungen an die Zulassung bisher größtenteils nicht erfüllen.

Fazit: Zulassung und Wirksamkeit ausschlaggebend Unter evidenzbasierter Verordnung ist vor allem die Evidenz der Wirksamkeit zu verstehen. Auf diese kann auch in Österreich schon heute zurückgegriffen werden, schließlich stehen genügend durch das Paul-Ehrlich-Institut zugelassene und geprüfte Präparate für alle häufigen Allergene zur Verfügung.1

Referenz:

1 Die durch das Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen Präparate sind zu finden unter: pei.de/DE/arzneimittel/allergene/allergene-node.html

NACHBERICHT

Gastautor Dr. Horn war Vortragender bei „DERM Alpin: Der internationale Kongress in deutscher Sprache“, 28.-30. Oktober 2022, Congress Salzburg.

<

© shutterstock.com/cuttlefish84 © shutterstock.com/Kate Romenskaya

Tabuthemen in der Onkologie

Stuhl-, Harninkontinenz sowie Stomaversorgung als Folgen der Behandlung eines Kolorektalkarzinoms

Die deutliche Mehrzahl der bösartigen Tumoren im Darm entsteht im Dickdarm (Kolon). Etwa 95 Prozent aller Darmtumoren sind Karzinome. Bei den übrigen fünf Prozent handelt es sich um neuroendokrine Tumoren, Plattenepithelkarzinome, Lymphome und kleinzellige Karzinome. Kolonkarzinome entwickeln sich meist aus Polypen der Dickdarmschleimhaut. Bis zu 50 Prozent der Karzinome befinden sich im Rektum, 30 Prozent im Sigma, zehn Prozent im Colon ascendens und zehn im restlichen Kolon. Hierbei ist das Kolonkarzinom das dritthäufigste Karzinom bei Männern und das zweithäufigste bei Frauen. Mit einem mittleren Erkrankungsalter von knapp 70 Jahren tritt es überwiegend im höheren Lebensalter auf, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr nimmt es deutlich zu.

Funktionelle Störungen wenig beachtet

„Die Tumorchirurgie hat nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Behandlung von Kolorektalkarzinomen“, betont Prim. Prof. Dr. Matthias Biebl, Leiter der Abteilung für Chirurgie am Ordensklinikum Linz, „denn fast immer besteht der einzige kurative Ansatz darin, den Tumor chirurgisch komplett zu entfernen. Oft wird der Eingriff um eine Chemotherapie bzw. um radioonkologische Verfahren ergänzt “ Für die chirurgische Sanierung eines Kolorektalkarzinoms sind verschiedene primäre Qualitätsindikatoren defi-