Noch wissen wir nicht, wie kalt der Winter 2022/23 werden wird. Minusgrade bedeuten jedenfalls immer einen enormen Leidensdruck für obdachlose Menschen, ja oftmals einen Überlebenskampf. Dementsprechend sind auch Hilfsorganisationen bei eisigem Wetter und in Krisenzeiten besonders gefordert. Damit niemand auf der Straße erfrieren muss, richtet etwa die Caritas alljährlich ihr „ Kälte-Telefon“ (01 480 45 53) ein und stockt die Notschlafplätze auf. Für warme Suppen sorgt der Canisi-, für medizinische Hilfe der Louisebus. Letzterer fährt wochentags verschiedene Stationen in ganz Wien an und betreut somit die Patient:innen vor Ort. Mediziner:innen, die sich vorstellen können, regelmäßig in der „Ordi auf Rädern“ obdachlose Menschen zu behandeln oder Streetworker:innen zu begleiten, können sich bewerben. Man erhält ein Stundenhonorar und ist versichert. Darüber hinaus sucht die Hilfsorganisation Menschen, die ehrenamtlich Tätigkeiten übernehmen, wie den Bus fahren, bei den Behandlungen assistieren oder administrative Aufgaben erledigen. Auch finanzielle Spenden werden dringend benötigt (caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen).

Grundsätzlich gibt es in Wien eine recht gute medizinische Versorgung für obdachlose Menschen: Neunerhaus (neunerhaus.at), Barmherzige Brüder (barmherzige-brueder.at), AmberMed (amber-med.at) etc. Auch in den anderen Bundesländern haben sich entsprechende Angebote etabliert, etwa die Marienambulanz in Graz (caritas-steiermark.at) und das Vinzenzstüberl in Linz (bhslinz.at). Auf mobile Hilfe setzen u. a. Medcar(e) Innsbruck (caritas-tirol.at) oder der Virgilbus in Salzburg (roteskreuz.at/salzburg).

Die Kälteproblematik endet freilich nicht an Österreichs Grenzen. Flüchtlinge, z. B. entlang der Balkanroute, und Menschen in Kriegsund Krisengebieten wie der Ukraine oder Syrien sind ebenfalls Leidtragende in der kalten Jahreszeit. Medizinische „Winterhilfe“ leisten u. a. die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (aerzte-ohne-grenzen.at) und UNICEF (unicef.at).

In der Ukraine besteht aktuell eine der großen Herausforderungen darin, die vielen Hilfseinrichtungen und Häuser winterfest zu machen. Es gibt Gegenden, in denen die Temperaturen auf Minus 20 Grad sinken können. Viele Häuser haben nach den Bombardierungen jedoch keine Fenster und Türen mehr. Hinzu kommen massive Stromausfälle. Um den vielen obdachlosen oder in provisorischen Unterkünften lebenden Menschen so schnell wie möglich zu helfen, legen u. a. das Rote Kreuz (roteskreuz.at/ ukraine-winterhilfe) und die Caritas einen Schwerpunkt auf die Reparatur der Wohnstätten.

Auch Sigmund Freud, dem unsere aktuelle Titelgeschichte gewidmet ist, hat Krieg erlebt und sich mit der Thematik „Warum Krieg?“ in einem gleichnamigen Essay auseinandergesetzt. Der Rüstung zum Krieg mit der scheinheiligen Begründung, sie diene dem Frieden, setzte er die Kraft der Reflexion über kollektive Verdrängungen entgegen. Nur sie diene der Kulturentwicklung. Und so schließt im Werk ein Brief Freuds an Albert Einstein – nachdem er ihn und sich als „Pazifisten“ bezeichnet – mit: „ alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg“ Friedvolle Tage rund um Weihnachten und Neujahr wünscht Ihnen Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit karin.martin@regionalmedien.at

Frohe Weihnachten wünscht +pharma

06 Mehr als nur Kopfzerbrechen ... COVID-19-assoziierte Kopfschmerzsyndrome: ein breites Spektrum von Ursachen und Manifestationen

10 „Die Krankheit annehmen und Verantwortung für sich übernehmen“

Prof. Dr. Rudolf Likar über Schmerz und Selbstheilung

12 „Die Patient:innen mitentscheiden lassen“

Prim.a Dr.in Judith Sautner über die Adhärenz von Rheuma-Betroffenen

20 DFP Praxiswissen: Früherkennung von urologischen Tumoren Allgemeinmediziner:innen sind mehrfach gefordert – Obacht vor allem bei der Blase der Frau und der Prostata des Mannes

24 Herzensangelegenheiten der Gendermedizin Warum Gleichbehandlung nicht immer wünschenswert ist

27 „So viele Cholesterinsenker braucht es nicht?!“

Wie Kombinationstherapien zur Erreichung des LDL-C-Zielwertes beitragen

28 „Enorme Errungenschaften und Herausforderungen“

Die 50. ÖDG-Jahrestagung hatte die Glukosetoxizität als Motto und bot

Einblick in aktuelle und künftige Entwicklungen

30 COVID-19 unter dem Mikroskop

Was sieht die Pathologie in der Lunge?

extra

14 „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“ Sigmund Freud heute: Eine möglichst direkte Begegnung mit seinem Denken

18 Plädoyer für diagnostische Unschärfe Psychiatrische Erstbegegnungen in der hausärztlichen Praxis

34 Den Leidensdruck minimieren

Neurodermitis-Therapie zwischen Guidelines und Patient:innen-Bedürfnissen

37 Maßgeschneidert

Der Erfahrungsschatz betreffend systemische Psoriasis-Therapien wächst stetig

50 „Jedes Verhalten hat einen Grund“ Menschen mit Demenz verstehen und begleiten – Interview mit einer Validationsmasterin

57 Impressum

48 Neues vom Markt Teil 1 APOkongress 2022: Die COVID-19Medikamente im Überblick

40 „Spezialistentum und Erfahrung sind unbedingt erforderlich“ Lipohyperplasia dolorosa – ein verkanntes Krankheitsbild

42 Lichtbedingte Schäden vermeiden

Frühentwicklung des Hautkrebses: Präventive Maßnahmen als Drehund Angelpunkt

DIALOG Dermatologie: von Dermatitis bis Psoriasis.

COVID-19-assoziierte Kopfschmerzsyndrome: ein breites Spektrum von Ursachen und Manifestationen

Die Auswirkungen der COVID-19Pandemie auf verschiedenste Aspekte des alltäglichen Lebens und der Gesundheitsversorgung dauern an. Die psychosozialen Umstände an sich haben bereits das Potential, primäre Kopfschmerzerkrankungen zu triggern bzw. zu aggravieren. Zu Beginn der Pandemie kam es außerdem zu einer verzögerten Erstdiagnose und Verschlimmerung von vorbestehenden primären Kopfschmerzsyndromen durch erschwerte Zugänge zur neurologischen Abklärung und Behandlung. Kopfzerbrechen bereiten im wahrsten Sinne des Wortes auch weiterhin COVID-19-assoziierte Kopfschmerzsyndrome. Dieser Artikel beleuchtet das klinische Spektrum aus neurologischer Sicht und erarbeitet Strategien zur Behandlung und Prävention.

Virale Infekte sind häufig mit Kopfschmerzen assoziiert, als Ursache wird die systemische Entzündungsreaktion angenommen, aus der eine direkte meningeale Sensibilisierung und Reizung des trigeminovaskulären Systems resultiert. Eine meningeale oder parenchymatöse Invasion durch SARS-CoV-2 mit tatsächlichem Nachweis des Virus im Liquor (Meningitis bzw. Enzephalitis) wurde bislang nicht bestätigt. Somit wird weiterhin nicht von einer Infektion des zentralen Nervensystems, sondern von einer parainfektiösen Kopfschmerzgenese im Kontext von COVID-19 ausgegangen. Mehr als die Hälfte der an COVID-19 Erkrankten klagt in der Akutphase über Kopfschmerzen, meist sogar als Erstsymptom. Wenn primäre Kopfschmerzen vorbestehen, ähnelt die Cephalgie bei COVID-19 diesen. Die Schmerzen sind

häufig an der Stirn, der Augenhöhle und den Schläfen lokalisiert – nicht selten sind mehrere Areale betroffen – der Schmerzcharakter ist zumeist drückend. Das klinische Spektrum reicht jedoch von pulsierend über stechend, dumpf, explodierend bis hin zu brennend und elektrisierend in selteneren Fällen. Oft wird der Kopfschmerz als stark einschränkend erlebt – so lag in einer Studie die mittlere Intensität bei 7,1 auf der von 0 bis 10 Punkte reichenden visuellen Analogskala. Die durchschnittliche Dauer der Cephalgie im Rahmen einer akuten Infektion mit SARS-CoV-2 beträgt zwei Wochen. Als Risikofaktoren für eine erhöhte Schmerzintensität wurden Fieber, Exsikkose und weibliches Geschlecht identifiziert. Therapie und Prophylaxe: Im Vordergrund steht die Behandlung von COVID-19 nach den jeweiligen Vorgaben und an die Schwere des Verlaufs angepasst. Ebenso sollte bei den Patientinnen und Patienten auf einen ausgewogenen Flüssigkeitshaushalt geachtet werden, da Kopfschmerzen durch eine Dehydratation begünstigt werden. Die klinische Studienevidenz für die Behandlung von Cephalgie im Rahmen von COVID-19 ist begrenzt. Bislang wurden Arbeiten veröffentlicht, in denen Analgetika, nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und Kortikosteroide erfolgreich eingesetzt wurden. Prophylaktische Maßnahmen wurden bislang noch nicht erprobt. Ein Fünftel der Betroffenen spricht nicht ausreichend auf die symptomatische Schmerztherapie an. Die Kopfschmerzen können auch chronifizieren, wobei es im Einzelfall schwer zu belegen ist, ob es sich um eine spontane Verschlechterung eines primären Kopfschmerzes handelt – oder um eine Aggravation, die durch COVID-19 getriggert wurde. Je nachdem,

ob die Klinik einer Migräne oder einem Spannungskopfschmerz entspricht, sollte die Therapie der persistierenden Cephalgie angepasst werden. Vereinzelte Fallberichte schildern auch einen kontinuierlichen Dauerkopfschmerz im Sinne eines „new daily persistent headache“ (NDPH) nach einer Coronavirusinfektion. Per definitionem muss dieser mindestens drei Monate lang bestehen, damit die Diagnose eines NDPH nach Ausschluss weiterer Differentialdiagnosen gestellt werden kann.

Kopfschmerzen sind häufige Nebenwirkungen von Impfungen. Die SARSCoV-2-Impfung stellt hierbei keine Ausnahme dar, bei etwa der Hälfte der Personen kommt es zur Cephalgie. Die Rate der Betroffenen ist nach der zweiten Impfung sogar höher als nach der ersten. Die SARS-CoV-2-Vakzine unterscheiden sich ein wenig im klinischen Phänotyp ihrer Schmerzmanifestationen. Die Kopfschmerzen nach Vakzinierung mit dem BNT162b2-mRNA-Impfstoff treten um mehrere Stunden verzögert auf (durchschnittlich um 18 Stunden) und halten normalerweise einige Stunden bis Tage an (im Schnitt 14 Stunden). Es handelt sich bei 66 % um eine einzelne Kopfschmerzepisode, die Cephalgie nach Impfung mit BNT162b2 erfüllt weder die Kriterien für eine Migräne noch jene für einen Spannungskopfschmerz. Bei den meisten Personen, die mit dem BNT162b2-mRNA-Impfstoff behandelt wurden, sind die Beschwerden bilateral, die Lokalisation ist frontal, temporal, periorbital bzw. occipital. Zumeist wurde von einem drückenden oder

dumpfen Schmerz berichtet. Von 8,2 % wurde der Schmerz als „besonders stark“ wahrgenommen. Personen mit vorbestehender Migräne und Frauen hatten schwerere und längere Kopfschmerzepisoden im Zuge der BNT162b2-Impfung. Häufige Begleitsymptome sind Müdigkeit, Erschöpfung und Muskelschmerzen. Fieber lag bei 11 % der untersuchten Personen mit Cephalgie nach Impfung mit BNT162b2 vor.

In seltenen Fällen kann es nach der Injektion eines Vektorimpfstoffs zu einer vakzininduzierten immunologischen thrombotischen Thrombozytopenie kommen, die eine zerebrale Hirn- und Sinusvenenthrombose nach sich ziehen kann. Progrediente und behandlungsresistente Kopfschmerzen, die zwei bis 30 Tage nach der Impfung mit einem Adenovirusvektorpräparat einsetzen, müssen als Warnsignal dieser potenziell lebensbedrohlichen Komplikation gesehen werden.

Weitere neurologische Ausfälle und epileptische Anfälle können hinzukommen. Die Bestimmung der Thrombozyten und eine gezielte zerebrale Bildgebung mit Darstellung der venösen Gefäße sind hierbei erforderlich. Zu beachten ist allerdings, dass das Risiko, eine zerebrale Sinusvenenthrombose durch einen Vektorimpfstoff zu entwickeln, deutlich geringer ist als jenes durch eine Infektion mit SARS-CoV-2.

Die persönliche Schutzausrüstung – etwa Schutzbrille und -maske – hat ebenfalls die Häufigkeit von Kopfschmerzen erhöht. Die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen bildet den Grundpfeiler der Prävention zur Eindämmung der Pandemie. Weiterhin müssen Präventionsmaßnahmen von Gesundheitsberufen, aber auch von der Allgemeinbevölkerung bei Anstieg der Infektionszahlen umgesetzt werden.

Die Anzahl der Personen, die unter Cephalgie aufgrund von Schutzkleidung leiden, ist hoch. In zwei Studien klagten sogar mehr als 90 % der Befragten mit vorbestehenden Kopfschmerzen über eine Verschlechterung wegen des regelmäßigen Tragens von Schutzkleidung seit Beginn der Pandemie. Nicht vorerkrankte Menschen waren seltener betroffen.

Die durch das Tragen von Masken und Schutzbrillen ausgelösten Kopfschmerzen empfinden viele Betroffene als Druckgefühl an den anliegenden Stellen.

Sie äußern sich häufig beidseitig, frontal

und werden meist als drückend, ziehend oder als Schweregefühl mit einer milden bis moderaten Intensität beschrieben. Oftmals verspüren die Patienten noch andere Symptome wie Licht-, Lärmempfindlichkeit, Nackenschmerzen und Übelkeit. Durch körperliche Tätigkeit während des Maskentragens nimmt die Intensität der Cephalgie zu. Ebenso sind weitere Beschwerden, etwa Kurzatmigkeit und Herzklopfen, möglich. Der Zeitpunkt des Abklingens der Kopfschmerzen variiert in der Literatur. Während in einer Arbeit beschrieben wird, dass diese bereits innerhalb von 30 Minuten nach der Entfernung der Schutzkleidung remittieren, halten sie in einer anderen Studie durchschnittlich noch vier Stunden nach dem Ablegen ebenjener an.

Eine Theorie für die Ursache der schutzkleidunginduzierten Cephalgie ist der anhaltende Druck an den anliegenden Stellen – durch ihn können Irritationen von oberflächigen sensiblen Nerven oder Gewebeschädigungen ausgelöst werden. Bislang gibt es keine Evidenz, dass die durch individuelle Schutzkleidung neu aufgetretenen oder aggravierten Kopfschmerzen aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung oder eines Anstiegs des CO2-Gehalts im Blut bedingt sind. Etliche Studien, die physiologische Parameter wie den kardialen Auswurf oder Werte von arteriellen oder venösen Blutgasanalysen auswerteten, konnten bei gesunden Teilnehmern unter Masken- und Schutzbrilleneinsatz keine

relevanten Unterschiede feststellen. Weitere Untersuchungen hierzu laufen aktuell.

Therapie und Prophylaxe: Meist sprechen die Kopfschmerzen auf NSAR oder Paracetamol an, prospektive Daten gibt es diesbezüglich allerdings nicht. In der klinischen Praxis können individuelle Lösungen zur Druckentlastung durch Modifikationen der Kopf- und Ohrfixation hilfreich sein. Regelmäßige Maskenpausen könnten ebenfalls dazu beitragen, dass die Kopfschmerzen reduziert werden.

In diesem Übersichtsartikel wurden erste Erkenntnisse zum erweiterten klinischen Spektrum von Kopfschmerzerkrankungen im Zuge der COVID-19-Pandemie zusammengefasst – es handelt sich nicht nur um COVID-19-bedingte symptomatische Kopfschmerzen und die Chronifizierung dieser in einer Subgruppe. Die Prävalenz von Cephalgie nach SARS-CoV-2-Impfung ist hoch, wenn auch – mit Ausnahme der adenovirusvektorimpfungassoziierten Sinusvenenthrombose – meist selbstlimitierende Verläufe zu erwarten sind. Besondere Beachtung müssen die Behandlung und die Prävention von Kopfschmerzsyndromen finden, die durch Schutzkleidung auftreten bzw. aggraviert werden. Zu berücksichtigen sind auch das zunehmende Ausmaß von psychosozialen Belastungen im Zuge der Pandemie und ihre Auswirkungen. Die App „ M igraine Buddy“ registrierte im Jahr 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjahren einen signifikanten Anstieg der Migränefrequenz bei den Teilnehmenden. Die Nutzer der App gaben als vermutete Auslöser am häufigsten Stress, Angst, Nackenschmerzen und Schlafmangel an. Eine Studie mit 6.624 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigte, dass vor allem Menschen mit Angststörungen gefährdet sind, an Migräne, Spannungskopfschmerzen und weiteren primären Kopfschmerzsyndromen zu erkranken. Auch Personen mit Depressionen haben ein erhöhtes Risiko, Migräne oder medikamenteninduzierte Kopfschmerzen zu erleiden. Aus diesem Grund sollte bei der Therapie von Kopfschmerzen auch die Psyche der Patientinnen und Patienten nicht außer Acht gelassen werden.

Literatur bei den Verfasser:innen.

Kopfschmerzen sind ein häufiges Symptom einer COVID-19-Erkrankung, bei einem Teil der Patient:innen kann die Cephalgie auch chronifizieren. Die im Zuge der SARS-CoV-2-Impfung passager auftretenden Kopfschmerzen sind von progredienten Kopfschmerzen zu unterscheiden, die einige Tage nach der Impfung mit einem Vektorimpfstoff auftreten. Diese können das Warnsignal einer Sinusvenenthrombose sein –bedingt durch eine vakzininduzierte immunologische thrombotische Thrombozytopenie – und müssen weiter abgeklärt werden.

Der längere Einsatz von Schutzmasken und -brillen ist ein relevanter Triggerfaktor für das De-novo-Auftreten von Cephalgien und für die Aggravation von vorbestehenden Kopfschmerzsyndromen.

Zu beachten sind außerdem das zunehmende Ausmaß von psychosozialen Belastungen im Zuge der Pandemie und ihre Auswirkungen.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar im Interview über Schmerz und Selbstheilung

Selbstheilung lautet der Titel des Buches, das Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc, Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin am Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, gemeinsam mit drei Kollegen geschrieben hat. Was es bedeutet, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, welche Botschaft er Patienten, aber auch seinen Kollegen mitgeben möchte und wie es um seinen eigenen inneren Arzt bestellt ist, erzählt er im Interview mit der Hausärzt:in

Was hat Sie und Ihre Kollegen dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?

Prof. LIKAR: Die Idee dazu ist eigentlich aus der Pandemie entstanden. Provokant ausgedrückt, waren wir in dieser Zeit sehr fremdbestimmt. Um nicht zu sagen – man hat uns Menschen die Kompetenz genommen, selbst etwas zu unserer Heilung beizutragen.

Die Idee zu diesem Buch war, zu hinterfragen, was jeder Mensch durch den Einsatz von Selbstheilungsmedizin selbst für sich beitragen kann.

Nun erzählen Sie in Ihrem Buch von vielen Erfolgsstorys von Personen, die auch bei schweren Erkrankungen nicht aufgegeben haben. Aber auch in der Schmerzmedizin gibt es immer schlimme Fälle, wo Patient:innen schon verzweifeln. Was sagt man diesen?

Das Wichtigste ist, die Krankheit anzunehmen und selbst die Verantwortung für sich zu übernehmen. Bildlich gesehen, kann man sich das so vorstellen: Die Krankheit steht in der Mitte, der Patient und die Ärzte stehen um die Krankheit herum. Gemeinsam muss erarbeitet werden, wie man die Krankheit bewältigt. Der Patient muss dabei aktiv an diesem Prozess teilnehmen.

Und die Rolle der Ärzt:innen? Wir Mediziner unterstützen natürlich am Weg zur Heilung. Wir machen die klinische Untersuchung, die Diagnostik und bieten Therapien an, aber der Patient muss seinen Beitrag leisten. Ohne sein Zutun gibt es keine Heilung. Er muss seinen inneren Arzt aktivieren und dieser muss wiederum zur Höchstform auflaufen.

Welche Methoden gibt es dafür? Verantwortung übernehmen, positiv denken und die Zukunft planen. Wie man in der Schmerzmedizin so schön sagt: Man muss die Rückwärtssuche opfern – zugunsten der Vorwärtssuche. Ich muss dem Leben wieder einen Sinn geben. Ein Weg ist auch, sich neu zu programmieren und neue Szenarien zu planen, also die Krankheit auf neue Szenarien umzulegen und dadurch keine Gedanken mehr an sie zu vergeuden. Zum Beispiel wird man mit einem angeschlagenen Knie keinen Marathon mehr laufen, aber vielleicht ist Nordic Walking eine Alternative.

Haben Sie ein konkretes Beispiel aus Ihrer Praxis?

Ich hatte eine Patientin mit einer linksseitigen Parästhesie – sie hatte starke Beschwerden und wir konnten nichts Sichtbares finden. Das kommt vor. Nun hat sie es geschafft, umzudenken und zu sagen: Eigentlich kann ich froh sein, dass man NICHTS gefunden hat. Und das ist auch die Botschaft, die hier drinsteckt. Froh darüber zu sein, wenn man nichts findet. Es gibt ja Menschen, die

stets nach etwas suchen, wo nichts ist. Provokant gesagt: Wenn man ewig nach einer Krankheit sucht, dann wird man auch krank.

Ihre Patientin hat also aufgehört zu suchen?

Sie hat die Beschwerden akzeptiert und Aktionen gesetzt, um ein glückliches Leben führen zu können. Ich wiederhole: Der Patient muss selbst zu seinem Glück beitragen wollen. Wir Ärzte lassen ihn nicht allein, es ist aber auch für uns wichtig, die Balance zu finden. Zum Beispiel sollte ich bei der Anamnese nicht Gräben aufreißen, die ich aus Zeitgründen nicht wieder schließen kann. Gerade in der Schmerzmedizin ist es wichtig, aufzupassen – ich spreche hier von traumatischen Erfahrungen. Vielleicht waren diese schon verarbeitet und wir zerren wieder daran. Da müssen wir vorsichtig sein.

Zurück zum Glücklichsein. Auch wenn man körperlich nicht ganz so intakt ist, wie man es gern hätte –soll man das Leben genießen?

Ja. Vor allem geht es darum, das zu tun, was Freude macht. Und wie mein Freund, der Eremit Ermolaos, im Buch

Der innere Arzt und die Macht der Gedanken

Von Rudolf Likar, Herbert Janig, Georg Pinter, Franz Kolland Carl Ueberreuter Verlag 2022

noch draufsetzt: Man muss alles aus Liebe machen.

Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch das soziale Wohlbefinden, der Kontakt zu anderen Menschen. Ich muss sagen, dass ich noch nie so viele negative Menschen getroffen habe wie in der Pandemie. Allein das dauerhafte Homeoffice ist eine Katastrophe. Der Mensch ist nun einmal ein soziales Wesen, und ja, Homeoffice ist ganz bequem für den inneren Schweinehund. Aber: Wer gibt mir Feedback, soziale Anerkennung? Wer sagt „ Danke!“?

Die Dankbarkeit ist auch ein wichtiges Thema in Ihrem Buch …

Die Dankbarkeit zieht sich wie ein roter Faden durch. Wir Ärzte haben ja noch das Privileg, ein Danke zu hören. Und Menschen, die eine schwere Erkrankung durchgemacht haben, begegnen dem Leben dankbarer und achtsamer. Sie nehmen die Dinge, die um sie herum passieren, wieder bewusster wahr. Und dahin sollte man eigentlich kommen, ohne vorher eine Krankheit durchgemacht zu haben.

Und damit gleich zu einem wichtigen Thema, das Sie ansprechen. Das ist die Prävention. Auch hier gibt es Aufholbedarf?

Wenn man von der Präventivmedizin spricht, dann betrifft das natürlich die Vorsorge in Form der Gesundenuntersuchung. Für einen selbst heißt Prävention simpel, sich ausreichend zu bewegen und sich ausgewogen zu ernähren. Keine Extreme zu leben und alles so zu tun, dass es Freude macht. Andererseits: Wenn mich vegane Ernährung glücklich macht, dann ist es auch gut.

Grundsätzlich gilt aber: Man muss mit Prävention schon im Kindergarten anfangen. Eine 60-jährige, übergewichtige Person, die sich nie bewegt hat, werde ich kaum mehr dazu bringen.

Ist das ein Appell an das Bildungssystem?

Natürlich. Bei ethischen Werten und Sozialkompetenz muss man früh ansetzen. Was einem als Kind in sozialer Hinsicht mitgegeben wird, hat man in sich. Heißt andersherum: Wer zum Narzissten erzogen wird, wird sich schwer ändern können.

Darüber hinaus wird der Wettbewerb unter Kindern und Jugendlichen immer härter. Zu meinen Studienzeiten hat man sich gegenseitig unterstützt. Wir hatten ja noch freien Zugang zum Studium. Wer es nicht geschafft hat, musste ohnehin etwas anderes machen. Heute werden nur die rational Fähigsten rausgeprügelt. Die Frage ist, ob das der richtige Weg ist? Wir werden die Pyramide der Pensionierungen nicht auffüllen können.

Wie geht es Ihrem inneren Arzt? Halten Sie selbst alles ein? Nein, aber ich versuche, mir die Zeit zu nehmen, ich bin jetzt schon kribbelig, weil ich drei Tage nicht mehr laufen war. Dann suche ich mir eben die Puffer, um zu meditieren und so weiter. Wenn ich die Zeit dafür nicht habe, merke ich, dass ich unrund werde. Ich versuche, ausreichend zu schlafen, mich zu bewegen, auch zu genießen – ab und zu ein gutes Glas Wein – und nach den vier L zu leben: Das sind Liebe, Laufen, Lachen, Lernen.

Das Gespräch führte Mag.a Ulrike Krestel.

3 FRAGEN ZUR AUSBILDUNG ZUM SCHMERZMEDIZINEREin Anliegen der Österreichischen Schmerzgesellschaft ist es, insbesondere junge Ärzt:innen für die Schmerzmedizin zu begeistern. Mit der Schmerzakademie wurde dafür eigens ein Fortbildungsangebot geschaffen. In einem ersten Schritt wurden Schmerzdiplomkurse in Wien und Umgebung angeboten, 2023 folgt die Erweiterung des Angebotes in Westösterreich. Wie es in Österreich derzeit um die Ausbildung zum Schmerzmediziner bestellt ist, beantwortet Schmerzmediziner Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar.

Wie gestaltet sich derzeit die Ausbildung in der Schmerzmedizin?

In Österreich gibt es in der Schmerzmedizin das Schmerzdiplom, bestehend aus 120 Stunden Theorie und 80 Stunden Praxis. Das wurde von vielen Mediziner:innen schon gemacht. Führend sind hier Anästhesisten, Neurologen, Orthopäden, Allgemeinmediziner.

Gibt es bereits eine Verpflichtung?

Eine Verpflichtung für gewisse Fachbereiche ist in der Ausbildung vorgesehen, nur gehört hier auch eine interdisziplinäre Ausbildung dazu. Davon würden viele in der Schmerztherapie profitieren.

Wo herrscht Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf?

Das Diplom ist nur die Basis für die Schmerzmedizin. Wir versuchen schon seit Jahren, ein Zertifikat für Schmerzmedizin im Krankenhaus zu erwirken. Schmerzambulanzen sollten sich mit einer höheren Kompetenz darstellen. D. h., es wäre hier eine weitere Ausbildung mit 400 Stunden Praxis und 80 Stunden Theorie sinnvoll.

Weitere Infos: Schmerzakademie der Österreichischen Schmerzgesellschaft: oesg.at/ unsere-arbeit/schmerzakademie/index.html Österreichische Akademie der Ärzte: ÖÄK-Diplom „Spezielle Schmerztherapie“: arztakademie.at/diplome-zertifikate-cpds/oeaekdiplome/spezielle-schmerztherapie

Nach Angaben der Deutschen RheumaLiga nehmen etwa ein Drittel bis die Hälfte der chronisch kranken Patientinnen und Patienten ihre Medikamente nicht so ein, wie der Arzt sie verordnet hat.* Doch Therapiekonzepte können nicht wirken, wenn sie nicht konsequent umgesetzt werden. Früher sprach man von der „Compliance“ – der Therapietreue der Patienten. Heute wird zunehmend der Begriff „Adhärenz“ verwendet, der noch einen Schritt weiter geht: Arzt und Patient einigen sich gemeinsam auf das therapeutische Vorgehen. Prim.a Dr.in Judith Sautner, 2. Med. Abteilung mit Schwerpunkt Rheumatologie am Landesklinikum Korneuburg –Stockerau, im Gespräch.

HAUSÄRZT:IN: Warum nehmen gerade Rheuma-Patient:innen ihre Medikamente oft nicht so ein, wie es mit dem Arzt besprochen wurde? Prim.a SAUTNER: Ich denke nicht, dass das ein Spezifikum von Rheuma-Patientinnen und -Patienten ist. Wir kennen das Phänomen auch von anderen Erkrankungen, die man nicht unbedingt „spürt“, wie Hypertonie oder Diabetes. Es liegt in der Natur des Menschen: Wenn es einem besser geht, versucht fast jeder, die Einnahme von Medikamenten zu reduzieren. Tatsächlich haben wir ja auch das Problem der Polypharmazie. Ein Patient mit rheumatoider Arthritis bekommt oft parallel vier, fünf Medikamente verordnet. Wir wissen: Je mehr Tabletten wir verschreiben, desto größer ist die Gefahr,

dass sie nicht eingenommen werden. Umgekehrt: Je besser die Aufklärung/das ärztliche Gespräch, je besser der Patient weiß, wofür er welches Medikament einnimmt, desto höher ist die Adhärenz.

Manche Menschen vergessen wohl auch einfach darauf, ihre Arzneien einzunehmen …

Das stimmt. Hilfreich können z. B. die neuen Erinnerungsapps sein. Auch wenn Medikamente weniger oft eingenommen werden müssen, erhöht das die Adhärenz. Paradebeispiel Methotrexat: Wenn an die Basistherapie nur mehr einmal die Woche statt einmal täglich gedacht werden muss, stellt das für viele Patienten eine große Erleichterung dar. Ist ein Patient gut eingestellt und geschult, so kann man ihn in manchen Fällen auch mit ins Boot holen und mit der Therapie etwas „jonglieren“ lassen: also ihn etwa das Applikationsintervall von Biologika – wenn es ihm gut geht – kontinuierlich strecken lassen. Haben Patienten das Gefühl, mitentscheiden zu können, erhöht das die Adhärenz definitiv.

Bei welchen Medikamenten weichen Patient:innen besonders häufig von der Verordnung ab?

Kortison hat per se einen schlechten Ruf, ist aber für viele Erkrankungen eines der wichtigsten Akutmedikamente. Man kann dem Patienten bildlich erklären: „Kortison ist eine super Feuerwehr. Aber wir werden darauf achten, es so kurz wie möglich und so niedrig wie möglich einzusetzen.“

Welche Rolle spielt generell die Angst vor Nebenwirkungen?

Befürchtete Nebenwirkungen oder die Erfahrungen, die Patienten bereits mit Medikamenten gemacht haben, spielen eine große Rolle. Bei der Verordnung von Methotrexat z. B. sollte man den Patienten vorab aufklären: Es wird Ihrem Magen oder Zwölffingerdarm nicht schaden, also keine Entzündungen oder Geschwüre verursachen. Aber: Es kann zu einer allgemeinen – sog. zentralen – Übelkeit führen. Wenn der Patient darauf vorbe-

reitet ist, wird er nicht überrascht oder verängstigt sein. Auf der Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR)** können Aufklärungsbögen frei heruntergeladen werden, wo in einer dem Patienten verständlichen Form erklärt wird, wie Medikamente wirken und welche Nebenwirkungen möglich sind.

Dass es auch auf die Darreichungsform ankommt, haben Sie bereits kurz angesprochen. Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Bleiben wir bei Methotrexat, das wir in vielen rheumatologischen Indikationen einsetzen. Man kann es auch subkutan anwenden, bei vielen Patienten minimiert sich dadurch die Übelkeit oder der Brechreiz. Wir haben aber auch Patienten, welche die Tabletten lieber am Abend schlucken und damit die Nebenwirkungen sozusagen verschlafen. Manche haben eine Nadelphobie, akzeptieren aber die neuen Fertig-Pens. Es hat sich bewährt, den Patienten ehrlich zu sagen: „Wir müssen jetzt miteinander ausprobieren, welche Verabreichung für Sie am besten ist.“

Dieses Vorgehen ist vermutlich besser, als vorschnell zu einem anderen Medikament zu wechseln … Auf jeden Fall. Auch wissen und den Patienten vermitteln sollte man: Jedes Medikament braucht seine Zeit zum Anspiegeln; diese Zeit sollte man dem Medikament auch geben, sofern der Patient es verträgt. Zu schnelles Wechseln ist schlecht. Man kann nicht sagen, ob es gewirkt hätte, wenn sich die Therapie noch nicht eingespielt hat.

Welche Bedeutung kommt der Eigenverantwortung der Patient:innen heute zu? Eine große. Beim sogenannten T2T, also Treat zu Target, legen wir gemeinsam mit dem Patienten klare Ziele fest: Wo wollen wir hin? Erklärtes Ziel ist die Remission, also der Krankheitsstillstand, oder die niedrige Krankheitsaktivität. Aber das ist für jeden und mit jedem Patienten auch individuell festzulegen. Ein junger Mensch, der voll im Berufsleben

steht und Familie hat, wird in der Regel voll funktionsfähig sein müssen und wollen. Einer betagten Patientin mit rheumatoider Arthritis, die keinen Marathon mehr laufen will, kann Schmerzfreiheit und eine gute Funktionalität als Ziel genügen. In manchen Situationen besteht die Möglichkeit, zwischen Medikament A, B und C zu wählen. Jedes hat Vor- und Nachteile. Wir entscheiden gemeinsam mit dem Patienten, welches in der aktuellen Lebenssituation am passendsten ist. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch, ob noch ein Kinderwunsch besteht – bei Kinderwunsch oder Schwangerschaft muss die Therapie angepasst werden.

Wie kommt der Arzt dahinter, dass der Patient sich nicht an die Verordnung gehalten hat?

Bei Nichterreichen von Therapiezielen stellt sich immer die Frage: Warum? Hat die Therapie versagt oder wurden die Medikamente nicht eingenommen? Wenn sich die Laborwerte nicht, wie zu erwarten, verändert haben, kann das z. B. ein Indikator sein. Auch der Medikamentenspiegel kann bestimmt werden, was wir in der Rheumatologie aber fast nie machen.

Mit welchen Folgen muss ein Patient rechnen, wenn er zum Beispiel die Basistherapie nicht zuverlässig einnimmt?

Ein realistisches Ziel ist wie gesagt die Remission, der Krankheitsstillstand. Mit der richtigen Therapie ist es erreichbar. Ohne Therapie läuft die Entzündung fort, was zur Destruktion von Gelenken, umgebenden Strukturen und Knochen führt. Und Rheuma kann, wie wir wissen, auch innere Organe betreffen und somit unbehandelt fatale Folgen für die Gesundheit haben. So sind etwa das kardiovaskuläre Risiko und auch das Malignomrisiko bei chronischer Entzündung erhöht. Patienten tun sich nichts Gutes, wenn sie sich nicht an die Therapie halten. Das sollte man ihnen erklären.

Welche Chancen haben Menschen mit rheumatischen Erkrankungen heute, eines Tages ihre Medikamente absetzen zu können?

Die Option, dass das Rheuma „einschläft“, gibt es. Wir sehen das immer wieder. Wenn der Patient in anhaltender Remission ist, kann man versuchen, die Einnahmeintervalle immer weiter auszudehnen, um dann die Medikamente vielleicht irgendwann abzusetzen.

Welche Rolle kommt, last but not least, dem ArztPatienten-Verhältnis zu?

In der Rheumatologie haben wir das Privileg, unsere Patienten oft über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Ich kenne von meinen Patienten nicht nur den Gelenkstatus. Ich weiß genauso, was sie beruflich machen, und kenne ihre familiäre Situation. Auch das schafft Vertrauen! Zwar hat auch die Telemedizin an Bedeutung gewonnen. Doch sie wird den regelmäßigen persönlichen Kontakt nicht ersetzen können.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

* rheuma-liga.de

** rheumatologie.at

HAUSÄRZT:IN: Ihr neues Werk widmet sich einer zeitgemäßen Re-Lektüre von Sigmund Freud. Was macht es für Ärzt:innen spannend, ihn neu zu lesen?

Prof. ZENATY: Eigentlich müsste die Frage lauten: Warum noch ein Buch über Freud und die freudsche Psychoanalyse?! Robert Heim schrieb kürzlich

von der „ Sprachverwirrung“ im „Turm zu Babel“: Wer bzw. welche der unterschiedlichen psychoanalytischen Richtungen liest Freud „r ichtig“? Wo wird Freud mehr ent-stellt als rekonstruiert? Diesem Dilemma, wonach jede Lektüre zu einer neuen Perspektive auf „d ie Psychoanalyse“ führt, stellen wir den methodischen Weg des „close reading“ entgegen, also einer Re-Lektüre, die eine möglichst direkte „ Begegnung“ mit Freuds Denken ermöglicht.

Sie sprechen von der Notwendigkeit, die „babylonische Sprachverwirrung“ innerhalb der zeitgenössischen Psy-

choanalyse zu erhellen – was hat es damit auf sich?

Ich will von der Situation in Österreich ausgehen: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Während in großen Teilen der westlichen Welt Freud als wichtigster Denker und Innovator des 20. Jahrhunderts gesehen wird, findet sich an unseren Universitäten kaum eine Lehrveranstaltung, die sich mit seinen bahnbrechenden Ansätzen auseinandersetzt. Zudem hat sich ein Rezeptionsstil breitgemacht, der auf einen kurzschlüssigen „Biografismus“ hinausläuft: Der Nachweis einer persönlichen, möglicherweise unbewussten Identifizierung Freuds etwa mit der Per-

„Wir haben es mit einem eigenartigen ,Vergessen‘ der revolutionären Botschaften Freuds in Österreich zu tun.“

„DerSigmund Freud heute: Eine möglichst direkte Begegnung mit seinem Denken

son des Moses ersetzt eine differenzierte Auseinandersetzung mit seinen zentralen theoretischen und klinisch-praktischen Annahmen. Wir haben es also mit einem eigenartigen „Vergessen“ der revolutionären Botschaften Freuds zu tun.

Was sind nun diese „revolutionären Botschaften“ und wie kann Sigmund Freuds Lehre für die Gegenwart genutzt werden?

Aus meiner Sicht war es Freuds entscheidender Schritt, seinen Patientinnen und Patienten zuzuhören. Das war in der damaligen Psychiatrie undenkbar – und Freud hörte nicht nur zu, er „glaubte“

auch an die zuweilen bizarren Geschichten, die er durch seine Aufforderung „Erzählen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt!“ an die Oberfläche brachte. Jedes Symptom hat seinen „Sinn“, seine zunächst unbewusste Bedeutung. Und in den Phantasmen, die sich um die Symptome ranken, stecken verdrängte Erlebnisse … Diese Praxis des „ Zuhörens“ braucht einen bestimmten Rahmen, den wir als „setting“ bezeichnen. Ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist die Zeit: Gerade heute, wo alles dem Diktat der Geschwindigkeit und Effizienz unterworfen ist, ist es entscheidend, dass in der psychoanalytischen Praxis ein Raum der Ruhe und „ Zeitlosigkeit“ geschaffen wird. So gesehen ist das „ Zuhören“ auch heute alles andere als selbstverständlich.

Könnten Sie uns anhand von einigen Beispielen, etwa der Hysterie oder der Traumdeutung, erklären, worauf es in der analytischen Praxis ankommt? Freud hat uns gezeigt, dass es häufig „Kleinigkeiten“ im Sprechen bzw. in der Interaktion des analytischen „Paares“ sind, die uns auf die „Spur“ bringen können: ein Versprecher, eine unvermittelte Unterbrechung im Erzählstrom, eine Veränderung im Tonfall oder im Sprechgestus, ein auffälliges „Vergessen“, ein „Ein-Fall“, der auf anscheinend längst Vergangenes verweist. Nicht zufällig hat Freud sein Buch „Die Traumdeutung“ auch im Rückblick für sein wichtigstes erachtet: weisen doch Träume häufig – wie Freud geschrieben hat – „den Königsweg zum Unbewussten“, bringen Licht in zunächst nur verwirrend

und konfus erscheinende psychische und psychosomatische Symptomatiken. Die Lektüre von Freuds publizierten Fallgeschichten ist immer noch lohnend: Er lässt uns sehr direkt „zuschauen“, der Text gibt über weite Strecken den tatsächlich gesprochenen Dialog wieder – und offenbart uns, dass sich zwar die Symptomatiken (etwa der Hysterie) verändert haben, nicht

aber die zugrundeliegenden Konflikte: Sexualität; Beziehung zu Partnern, Eltern, Kindern; das Verhältnis zum eigenen Körper; die Ansprüche an uns selbst, unsere Selbstbilder; unsere beruflichen Enttäuschungen, …

Wie manifestiert sich das in der psychoanalytischen Praxis von heute?

Für welche Patient:innen empfiehlt sich die freudsche Psychoanalyse vorrangig? Im Unterschied zu Freud fühlen sich die Psychoanalytikerinnen und -analytiker von heute für ein weites Feld klinischer Problematiken zuständig: neben den klassischen Neurosen wie

Sigmund Freud lesen Eine zeitgemäße Re-Lektüre Von Gerhard Zenaty transcript Verlag, Bielefeld 2022

Sigmund Freud Edition (gesammelte Werke): freud-edition.net

„Aus meiner Sicht war es Freuds entscheidender Schritt, seinen Patient:innen zuzuhören – und an die zuweilen bizarren Geschichten auch zu glauben.“

tosen und psychotische Erkrankungen bzw. für jene, die als „ Borderline“- oder Persönlichkeitsstörungen eingestuft werden. Und selbstredend haben sich auch die Instrumente der Behandlungs-„Technik“ erweitert und differenziert. Neben dem Einsatz der „C ouch“ arbeiten wir vielfach im Sitzen – vor allem bei akuten Krisen und sogenannten „ichstützenden“ Therapien – und auch vielfach mit niederschwelliger Frequenz (ein- bis zweimal wöchentlich). Und noch stärker als zu Freuds Zeiten achten wir auf die Phänomene von Übertragung und Gegenübertragung und sehen sie als entscheidende Arbeitsinstrumente. Das unterscheidet uns von anderen Richtungen der Psychotherapie.

Sigmund Freud

Sigmund Freud

Welche Bedeutung kommt generell der psychoanalytischen Kultur- und Gesellschaftstheorie in unserer heutigen Zeit –der erneuten Krisen – zu?

Der grausame und skandalöse Krieg in der Ukraine offenbart uns einmal mehr, wie dünn „d ie Kruste der Zivilisation“

sozialen Verhaltensweisen lauert in jedem von uns die Bereitschaft zu destruktiver Aggression, Hass und Gewalt. Freud hat sein Erkenntniswerkzeug der Psychoanalyse nicht nur zum Verständnis des einzelnen Subjekts genutzt, sondern sein ganzes Forscherleben lang Aufsätze und Bücher über die menschliche Kultur und die ihr zugrundeliegenden – massenpsychologischen – Kräfte und Mechanismen verfasst. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs und des grassierenden Antisemitismus hat er 1930 in „ Das Unbehagen in der Kultur“ versucht, wesentliche unbewusste Triebkräfte des Destruktiven zu erhellen. Und in dem berühmt gewordenen brieflichen Dialog mit Albert Einstein von 1933 mit dem Titel „Warum Krieg? “ münden Freuds Überlegungen in die Hoffnung, dass es der Menschheit in naher Zukunft gelingen möge, „ i hr Triebleben der Diktatur der Vernunft zu unterwerfen“ Wir wissen, dass dies nach wie vor eine große kulturelle Herausforderung darstellt. Und es ist mir an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass es nicht zuletzt die Aufgabe der „ P sycho-Experten“ ist, auch und gerade in der Gegenwart die Menschen zu unterstützen, zumindest eine gewisse Einsicht in ihre subjektiven und kollektiven unbewussten Antriebe zu gewinnen.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

Prof. Dr. Gerhard Zenaty, Psychoanalytiker in Innsbruck und Linz ( gzenaty.at ); von 1992 bis 2017 Professor für Geschichte, Politische Bildung und Ethik an der Pädagogischen Hochschule des Bundes in Linz; Lehranalytiker im Arbeitskreis für Psychoanalyse Linz/ Graz bzw. in Innsbruck; Mitinitiator des Symposiums Freiberg; Mitherausgeber von TEXTE, Zeitschrift für Psychoanalyse, Ästhetik und Kulturkritik; zahlreiche Publikationen zu Psychoanalyse, Kulturtheorie und Philosophie.

„Nicht zum Ausdruck gebrachte Gefühle werden niemals sterben. Sie werden lebendig begraben und kommen später auf hässlichere Weise hervor.“

Beim diesjährigen Allgemeinmedizin-Kongress der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM)* stellte die psychosomatische Medizin einen Themenschwerpunkt dar. MR Dr. Reinhold Glehr, Hausarzt in Hartberg und Vorstandsmitglied der STAFAM, begann seinen Vortrag mit grundlegenden Überlegungen dazu, was den diagnostischen Prozess in der Hausarztpraxis ausmacht. „Wir alle sollten uns bei Erstbegegnungen mit psychiatrischem Hintergrund eine Vielzahl von Möglichkeiten offenhalten“, hob er hervor. „Gleichzeitig müssen wir, bedingt durch das Zeitkorsett und Begründungszwänge, auch strukturiert vorgehen. Dadurch reduzieren wir die Komplexität wieder. Wir wenden Ordnungsschemata an, wie wir sie im Laufe unserer Ausbildung kennengelernt haben – und die wir in Denkkästchen einbauen.“ Davon würden wiederum Empfehlungen und Entscheidungen abgeleitet. Dies erfolge nicht nur nach objektiven Kriterien, sondern sei auch abhängig von der persönlichen Erfahrung, dem Erlebnishintergrund, den individuellen Interessenschwerpunkten und der Aus- und Fortbildung.

„Wir suchen Diagnoseäquivalente, die wir dokumentieren, und die wir natürlich auch den Betroffenen kommunizieren“, schilderte Dr. Glehr das weitere Vorgehen. „Bei psychiatrischen Beratungsanlässen besteht die Kunst allerdings darin, zwischen weitgefassten Beschreibungen und einengenden diagnostischen Begriffen eine gute Balance zu finden.“

Die Dokumentation muss einer eventuellen späteren Einsichtnahme von Dritten in die Kartei standhalten, z. B. von Versicherungsseite. Die Kommunikation mit den Betroffenen sollte aber immer im Bewusstsein erfolgen, dass Begriffe wie Panikstörung oder Psychose sich „verselbstständigen“ können, wenn sie von den Betroffenen im Internet gesucht werden und sich im Zuge dessen bei ihnen eine Eigendynamik entwickelt.

„Eine frühe Festlegung der Diagnose birgt die Gefahr einer selbsterfüllenden Prophezeiung“, gab Dr. Glehr zu bedenken. „Sowie die Gefahr von Scham, Stigmatisierung und eventuell juristischen Konsequenzen “ Das gelte umso mehr für Menschen, die z. B. beruflich eine Waffe tragen oder einen Omnibus fahren. Auch das Bewusstsein, dass Diagnosen keine endgültigen Wahrheiten, sondern nur ein Kommunikationssystem im Medizinsystem darstellten, sei wichtig. „Dies hilft gerade bei psychiatrischen Anlässen, nämlich sowohl uns Ärzten als auch den Betroffenen, sofern wir es gut kommunizieren “ Es solle der Nutzen für die Betroffenen ja im Vordergrund stehen. Die Wissenschaftlichkeit sei im hausärztlichen Bereich erst in zweiter Linie von Bedeutung. Dr. Glehr: „Mein Plädoyer gilt daher der Unschärfe: der Unschärfe insbesondere bei psychiatrischen Komponenten – mit Ausnahme einer präsuizidalen Problematik.“

Im Diagnoseprozess gebe es verschiedene Wege nebeneinander – mit einem gemeinsamen Ziel: am Ende nicht unbedingt zu einer Diagnose, aber zumindest zu einem Diagnoseäquivalent zu kommen, führte Dr. Glehr weiter aus:

Deduktiv: Eine chronische psychische Erkrankung ist bereits bekannt, eine Diagnose dokumentiert. Wird nun eine Episode zum Beratungsanlass, so erfolgt oft von der allgemeinen Diagnose der Schluss auf das Besondere. Algorithmen sind die Entscheidungs- und Handlungsgrundlage. Induktiv: Liegt bei einem Beratungsanlass keine Vordiagnose vor oder werden bei einer Episode neue Symptome berichtet, etwa Ängste, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Wesensveränderungen, so können aus der Vielzahl der möglichen Ursachen die wahrscheinlichsten ermittelt werden. Der Prozess geht vom Besonderen ins Allgemeine.

Abduktiv: Diesem Weg kommt in der hausärztlichen Praxis besondere Bedeutung zu: Abduktion versucht, die Entstehung von Hypothesen zu erfassen, also das unmittelbar Wahrgenommene, das Unklassifizierte, nicht primär Einzuordnende. Es geht also um den ersten Eindruck und den gemeinsamen Gefühlsraum mit den Betroffenen. Entscheidungen und Handlungen erfolgen intuitiv. Eine Arbeitshypothese mit offen bekundeter Unschärfe – auch gegenüber dem Betroffenen – wird zur Grundlage dafür. Eine Diagnose im Sinne von ICD & Co ist primär nicht von therapeutischer Bedeutung.

„Die Wirklichkeit unserer Psyche ist vieldimensional und komplex“, so der Experte abschließend. Meist sei nur eine Annäherung möglich: „Wir beurteilen die momentane Situation, die sehr veränderlich ist, die also möglicherweise am nächsten Tag schon anders aussieht.“

Mag.a Karin Martin* 52. Kongress für Allgemeinmedizin, „… vom Harmlosen und Bedrohlichen“, 24.-26. November 2022, Stadthalle Graz.

HÄ 1/23: Serie PSY, Teil 2: Situationen im hausärztlichen Alltag: Vortrag von Priv.-Doz. Dr. Christian Fazekas, Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie, Med Uni Graz. HÄ 2/23: Serie PSY, Teil 3: Hinschauen im Team bei Angst und Depression: Vortrag von Dr. Gert Vetter, Facharzt für Allgemeinmedizin in Frankfurt.

Gefahr einer selbsterfüllenden

Vorbeugen und Früherkennen ist immer besser als Reparieren und Nachsorgen – das gilt insbesondere in der Uroonkologie. Ein oftmals unterschätzter Fakt: Ein Drittel aller onkologischen Patientinnen und Patienten wird von Seiten der Urologie versorgt. Umso wichtiger ist hier die Vorsorge. Die urologische Prävention bzw. die Früherkennung von Krebserkrankungen funktioniert gut, ist allerdings „ männerlastig“ Das einzige von Fachgesellschaften propagierte Programm ist die Früherkennung von Prostatakrebs. Hier ruft

die Österreichische Gesellschaft für Urologie im Rahmen des „ L oose Tie“Programms immer wieder zur Vorsorge auf. Grundsätzlich wird die Vorsorge über niedergelassene Urologinnen und Urologen von Männern ab 45 Jahren gut angenommen. Außerdem erfolgt die Krebsfrüherkennung fast ausschließlich im niedergelassenen Bereich, allen voran durch Hausärztinnen und -ärzte. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung ist jedoch lediglich ein Harnstreifentest vorgesehen. Die Detektion von Blut im Harn stellt hier die einzige Möglichkeit

dar, urologische Krankheitsbilder herauszufiltern.

Eine Erkrankung, die in der Vorsorge leider völlig untergeht, ist das Urothelkarzinom. Vor dem Hintergrund, dass ein metastasiertes Urothelkarzinom rasch zum Tod führt, wiegt dies schwer. Insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Menschen sowie Raucherinnen und Raucher haben ein hohes Erkrankungsrisiko in Bezug auf ein Urothel-

dar. Unklare Unterbauch- und Flankenschmerzen können ebenso darauf hinweisen.

Das einzige Instrument zur Früherkennung ist der Harnstreifentest.

Ein Wermutstropfen: Er liefert oft falsch negative bzw. falsch positive Ergebnisse, wobei letztere zu unnötigen Folgeuntersuchungen führen.

Bei einem positiven Harnstreifentest sollten zumindest eine Ultraschalluntersuchung des Unterbauches und der Nieren sowie eine Blasenspiegelung erfolgen. Diese Untersuchungen können niedergelassene Urologinnen und Urologen rasch und zuverlässig vornehmen.

Sollte sich die Situation im Rahmen dieser Diagnostik nicht klären lassen, empfiehlt sich die Durchführung einer CT-Urographie.

Alternativ kann auch eine MR-Urographie gemacht werden, zudem eine Harnzytologie – mit Entnahme entweder im Rahmen einer Zystoskopie oder vom Spontanharn.

Ureterorenoskopie immer kleiner und leistungsstärker werden und die Laserablation ebenfalls leistungsstärker wird, ist mittlerweile in etwa 30 Prozent der Fälle keine Nephroureterektomie mehr notwendig, weil diese Tumoren lokal behandelbar sind.

Die Früherkennung von Prostatakrebs (PCA) funktioniert seit Einführung des Vorsorgeprogramms und der „ L oose Tie“-Kampagnen der Österreichischen Krebshilfe sehr gut. Red Flags des PCA sind diffuse Schmerzen im Becken und an der Wirbelsäule, selten jedoch Miktionsbeschwerden. Männern wird ab dem 45. Lebensjahr bzw. ab dem 40. Lebensjahr bei familiärer Vorbelastung empfohlen, regelmäßig eine Prostata-Vorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen. Als familiäre Vorbelastung sind auch Brust- und Unterleibstumoren bei weiblichen Verwandten zu betrachten.

karzinom der Blase. Beim Urothelkarzinom des oberen Harntraktes gesellt sich als weiterer identifizierter Risikofaktor die aristolochische Säure hinzu. Sie gelangt über die sogenannte Pfeifenblume, welche oft in Feldern wächst, in unser Getreide. Vor allem bei Frauen werden diese Tumoren häufig nicht oder in einem späteren Tumorstadium diagnostiziert, da die Symptomatik mit einer Blasenentzündung sowie mit rezidivierenden Harnwegsinfekten verwechselt werden kann. Die schmerzlose Makrohämaturie stellt das Kardinalsymptom

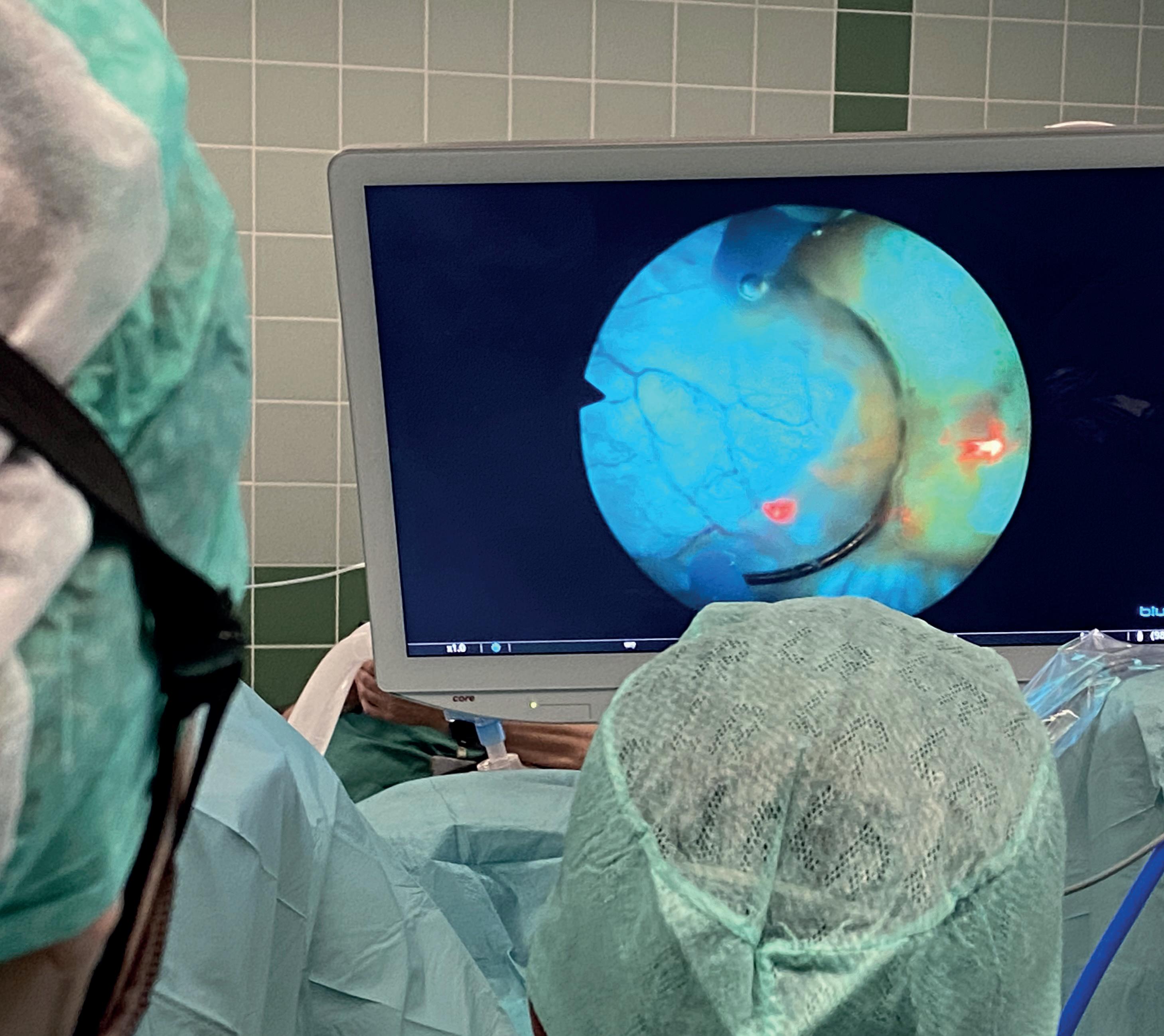

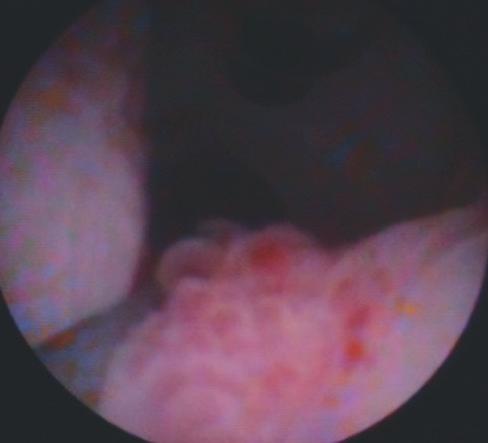

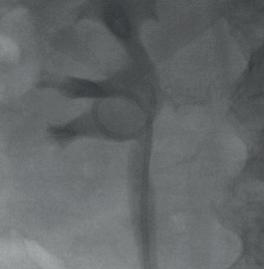

Zeigen sich im Zuge dieser Untersuchungen Auffälligkeiten in der Blase, so ist eine transurethrale Resektion (TURB) bzw. bei kleinen Veränderungen eine Entnahme von Proben der Blasenschleimhaut indiziert. Um dabei die maximale diagnostische Sicherheit zu erreichen und das Rezidivrisiko im Falle eines Malignoms zu minimieren, sollte dieser Eingriff mit Weiß- und Blaulicht vorgenommen werden. Für die Blaulichtuntersuchung wird etwa eine Stunde vor dem Eingriff ein Fluoreszenz-Hexaminolevulinat in die Blase instilliert. Wenn im Rahmen der Bildgebung des oberen Harntraktes Auffälligkeiten zum Vorschein kommen, ist die retrograde Darstellung und Spiegelung des jeweiligen Hohlsystems angezeigt. Tumoröse Veränderungen im Harnleiter oder im Nierenbecken lassen sich mit kleinen Zangen und Körbchen biopsieren und ihre Reste mit verschiedenen Laserarten (Holmium oder Thulium) abtragen. Da die Endoskope für die

Die urologische Vorsorgeuntersuchung beinhaltet eine digitale rektale Untersuchung, einen PSA-Test und eine Ultraschalluntersuchung der Niere sowie des Unterbauchs. Ein großes Problem der PSA-Wert-Bestimmung besteht darin, dass ein Drittel aller Prostatatumoren zu keinem erhöhten PSA-Wert führt und viele Patienten untersucht >

Zuweisungskriterien bei Tumoren im urologischen Bereich

Nierentumoren: oft Zufallsbefund infolge einer CT oder eines Ultraschalls des Abdomens.

Urothelkarzinom oberer Harntrakt: meist kolikartige Beschwerden oder schmerzlose Makrohämaturie.

Harnblasentumoren: schmerzlose Makrohämaturie. Zystoskopie veranlassen.

Prostatakarzinom: Verdacht nach klinischer Untersuchung und erhöhtem PSA-Wert.

Hoden- und Penistumoren: oft Zufallsbefund beim Tasten durch den Betroffenen.

bzw. behandelt werden müssen, um die Mortalität zu senken. Die „ number needed to scan“, um einen Todesfall zu verhindern, beträgt 570 – die „ number needed to diagnose“ 18. Das ist auch der Grund, wieso das PSA-Screening in der Fachwelt mit großer Skepsis gesehen wird und es keine klare Empfehlung dafür gibt. Vielmehr ist es wichtig,

Eine weitere Möglichkeit zur gezielten Prostatabildgebung ist der Hochfrequenzultraschall der Prostata. Dabei handelt es sich um eine neue Methode des transrektalen Ultraschalls. Was den Ultraschall der Prostata angeht, so konnte bis dato nie gezeigt werden, dass eine ge-

dass Urologinnen und Urologen den PSA-Wert interpretieren können und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Bei Verdacht auf ein Malignom sollte vor der Entnahme von Proben der Prostata die weitere Diagnostik ausgereizt werden. Immerhin konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass eine Bildgebung mittels MRT, wenn sie vor einer geplanten Prostatabiopsie stattfindet, die Detektionsrate erhöht und somit die Rate von Rebiopsien sinkt. Dies ist nicht unwesentlich, wenn man bedenkt, dass das Risiko einer Sepsis nach so einem Eingriff bei etwa ein bis drei Prozent liegt.

zielte Diagnostik möglich ist. Anders gestaltet sich die Situation mit dem Hochfrequenzultraschall. Hier wird mit einer Ultraschallfrequenz von 29 MHz im Vergleich zu 5–9 MHz gearbeitet, was eine deutlich höhere Auflösung liefert und dadurch eine bessere Beurteilung erlaubt. Erste multizentrische Studien konnten zeigen, dass der Hochfrequenzultraschall der MRT nicht unterlegen ist. Hierzu rekrutiert aktuell die weltweite, multizentrische, prospektive und randomisierte OPTIMUM-Studie Probandinnen und Probanden, um diese Ergebnisse zu be-

stätigen. Klare Vorteile im Vergleich zur MRT: Die Untersuchung geht wesentlich schneller vonstatten und erfordert auch deutlich weniger Personalressourcen.

Während sich beim Urothel- und beim Prostatakarzinom gewisse Vorsorgeschemata im Laufe der Zeit etabliert haben, gestaltet sich die Früherkennung der Nierenzellkarzinome gegenteilig: Durch die breite Verfügbarkeit und die Zunahme der Bildgebung mittels MRT und CT werden diese Tumoren praktisch immer als Zufallsbefund entdeckt, solange keine Symptomatik vorliegt. Aus älteren Arbeiten weiß man, dass Nierenzellkarzinome oft eine sehr langsame Wachstumstendenz von etwa 4 mm pro Jahr aufweisen. Aufgrund der Tatsache, dass viele dieser Tumoren früh gefunden werden und noch nicht sehr groß sind, ist oft eine nierenerhaltende Chirurgie möglich, was onkologisch einer Nephrektomie ebenbürtig ist.

Fortbildungsanbieter: Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin

Lecture Board: OÄ Dr.in Katrin Mayrhofer Abteilung für Urologie, Klinikum Wels-Grieskirchen

Dr.in Johanna Holzhaider 2. Vizepräsidentin der OBGAM Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Red Flags in der Urologie sind die schmerzlose Makrohämaturie sowie Koliken, insbesondere mit Nierenstauung, und der febrile Harnwegsinfekt beim Mann. Nach wie vor spät erfolgt die Diagnose eines Harnblasenkarzinoms bei der Frau. Hauptgrund ist eine Verwechslung mit entzündlichen Erkrankungen.

Für die Früherkennung des Harnblasenkarzinoms steht nur der Harnstreifentest zur Verfügung. Sollte sich die Situation damit nicht klären lassen, empfiehlt sich die Durchführung einer CT-Urographie.

Der PSA-Wert zur Früherkennung eines Prostata-

karzinoms allein sagt wenig aus. Eine umfassende klinische Untersuchung ist erforderlich.

Bei Verdacht auf ein Malignom sollte vor der Entnahme von Proben der Prostata die weitere Diagnostik ausgereizt werden.

Der Hochfrequenzultraschall stellt eine neue Möglichkeit zur gezielten Prostatabildgebung dar. Er dürfte laut ersten Studien der MRT nicht unterlegen sein.

Nierenzellkarzinom: Es wird meist als Zufallsbefund in einer MRT oder CT früh entdeckt. Oft ist eine nierenerhaltende Chirurgie möglich.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch. Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 30. Juni 2023.

Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.

Was gehört zu den Risikofaktoren für ein Urothelkarzinom? (2 richtige Antworten) Sie haben ein Fortbildungskonto?

Nikotin.

Aristolochische Säure. Bewegungsmangel.

Hexaminolevulinat.

Was macht die Bestimmung des PSA-Wertes problematisch? (2 richtige Antworten)

Ein Gutteil der Prostatatumoren führt zu keinem erhöhten PSA-Wert.

Es müssen etwa 570 Männer gescreent werden, um einen Todesfall zu verhindern.

Es müssen etwa 570 Männer diagnostiziert werden, um einen Todesfall zu verhindern.

Mithilfe des PSA kann direkt auf das Risiko eines Prostatakarzinoms geschlossen werden.

Welche Aussage in Bezug auf das Nierenzellkarzinom ist korrekt? (1 richtige Antwort)

Es wird oft als Zufallsbefund gefunden.

Die Tumoren werden meist sehr spät entdeckt.

Nierenzellkarzinome zeigen meist ein schnelles Wachstum.

Jede Niere mit einem Nierenzellkarzinom muss radikal entfernt werden.

JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!

Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse: NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten

Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben: Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail

Mitte 30, 85 Kilo schwer, männlich – dies galt lange Zeit als Standard bei Studienteilnehmern in der medizinischen Forschung. Doch lässt sich nicht alles, was anhand von Untersuchungen von Männern herausgefunden wird, auch auf Frauen übertragen. Auch bei vermeintlich geschlechtsneutralen Erkrankungen gibt es vielerlei Unterschiede. Zu den ersten Themen, die in der Gendermedizin-Forschung untersucht wurden, zählten die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Diagnose und Therapie von koronaren Herzerkrankungen sowie Myokardinfarkt. Bereits im Jahr 1991 beschrieb die amerikanische Ärztin und Direktorin des National Institute of Health, Bernadine Healy, im New England Journal of Medicine das „Yentl-Syndrom“. Demnach müssten Frauen erst nachweisen, dass sie die gleiche Herzkrankheit haben wie Männer, um die gleiche Behandlung zu bekommen. Auch im Jahr 2022 gelten Herzerkrankungen noch eher als „männlich“, obwohl Herztod die Haupttodesursache sowohl bei Männern (40 Prozent) als auch bei Frauen ist (49 Prozent).

Was die beiden Geschlechter gemeinsam haben, sind die Hauptrisikofaktoren für koronare Herzkrankheit und Myokardinfarkt, nämlich Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes, Nikotinkonsum oder

familiäre Belastung. Allerdings stellt Diabetes für Frauen in Bezug auf die Herzgesundheit eine signifikant größere Gefahr dar. Die Stress-Kardiomyopathie betrifft Frauen ebenfalls deutlich häufiger. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Frauen vermehrt unter starkem emotionalem Stress durch mehrere Anforderungen wie Familie, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und Beruf stehen. Eine kardiovaskuläre Erkrankung von Frauen manifestiert sich häufig einige Jahre nach Brustkrebs. Diverse Komplikationen während der Schwangerschaft, etwa Präeklampsie, Gestationsdiabetes oder -hypertonus sowie die peri-/postpartale Kardiomyopathie, erhöhen ebenfalls das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Wenn Frauen über Brustschmerzen klagen, stecken deutlich öfter nichtobstruktive ischämische Erkrankungen dahinter als bei Männern. Dazu zählen unter anderem die spontane Koronardissektion, die mikrovaskuläre Angina pectoris oder das Takotsubo-Syndrom. Studien zeigen, dass emotionaler Stress bei Frauen ein wichtiger Auslöser der Herzerkrankung sein kann, aber seltener bei Männern. „Das Angstzentrum des Gehirns, die Amygdala, ist bei herzkranken Frauen chronisch aktiv und Patientinnen

mit einer sehr aktiven Amygdala haben ein höheres kardiovaskuläres Risiko als jene mit niedriger Amygdala-Aktivität“, so Assoc. Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Jolanta Siller-Matula, PhD, Kardiologin an der MedUni Wien. Welche zellulären Phänomene dafür verantwortlich sind, ist bislang ungeklärt, jedoch weisen die Daten darauf hin, dass die Stressreaktion im Gehirn durch eine erhöhte Entzündungsaktivität im Blut hervorgerufen wird. Frauen bekommen oft eine verzögerte Diagnose und als mögliche Ursache für die Verzögerung der Behandlung wird die schwierige Diagnosestellung bei den Patientinnen genannt. „ Frauen berichten häufiger über ‚atypische‘ Symptome wie Erbrechen, Leistungseinschränkung oder Dyspnoe und schreiben diese Symptome seltener einer medizinischen Notfallsituation zu als Männer“, erläutert die Kardiologin.

Sowohl für die Prävention als auch in der Therapie der koronaren Herzkrankheit und des Myokardinfarkts spielen Pharmazeutika eine wesentliche Rolle. Und auch hierbei muss das Geschlecht berücksichtigt werden. So benötigt eine Tablette durch den Verdauungstrakt einer Frau etwa doppelt so lange wie bei einem Mann. Auch werden viele Wirkstoffe in einer Frauenleber langsamer abgebaut. Deshalb genügt bei Frauen häufig eine geringere Dosis von bestimmten Medikamenten. Nebenwirkungen treten bei Frauen zudem häufiger auf. „Acetylsalicylsäure zur Primärprävention von Herzgefäßerkrankungen weist einen unterschiedlichen Effekt bei Männern und Frauen auf. Während bei Männern die Reduktion der kardiovaskulären Ereignisse durch Aspirin in der Primärprävention signifikant ist, ist dies bei Frauen nicht der Fall“, weiß Prof.in Siller-Matula. Bei beiden Geschlechtern ist Aspirin zur Primärprävention mit Blutungskomplikationen verbunden und sollte aus diesem Grund nicht mehr zu diesem Zweck verschrieben werden.

Mittlerweile hat sich die Forschung bei der koronaren Herzkrankheit auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern konzentriert. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Frauen und Männer nicht die gleichen Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, wohl aber die jeweils besten Möglichkeiten für ihr Geschlecht haben sollten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind Patientinnen mit Herzerkrankung einer hohen emotionalen Belastung ausgesetzt, die mit schlechteren Prognosen einher-

Gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien und mit Unterstützung der Österreichischen Gesundheitskasse veranstaltete MeinMed eine Webinarreihe zum Thema Gendermedizin. Diese Reihe beleuchtet dieses relativ neue Fach der Medizin und dessen Bedeutung für Kardiologie, Rheumatologie, Urologie, Diabetologie sowie Demenzforschung. Alle Videos zu dieser Serie finden Sie auf meinmed.at/mediathek

geht. „Insbesondere hat die psychosoziale Belastung von Frauen durch vermehrte Anforderungen zugenommen, was zur weiteren Steigerung der emotionalen Belastungen bei herzkranken Frauen führen kann. Daher sollten die Maßnahmen zur Stressreduktion bei der Nachsorge der Herzpatientinnen nicht außer Acht gelassen werden“, meint die Expertin.

Ein weiterer Aspekt, der die Prognose von Herzpatientinnen beeinflusst, ist das Geschlecht des behandelnden Arztes. Das ergaben bereits mehrere Studien: Herzinfarktpatientinnen überleben eher, wenn sie sich bei einer Ärztin in Therapie befinden anstatt bei einem männlichen Mediziner. Unter anderem beleuchtete ein Team der Washington University in St. Louis diesen Gesichtspunkt.* Die Forscher werteten dafür zwischen 1991 und 2010 die Daten von 580.000 Herzinfarktpatientinnen und -patienten in Florida statistisch aus. Die Erkenntnisse dieser

Untersuchung wurden im Jahr 2018 veröffentlicht. Demnach verstarben 11,8 Prozent der Männer und zwölf Prozent der Frauen, die nach einem Myokardinfarkt von Ärztinnen behandelt wurden. Bei männlichen Medizinern waren es hingegen 12,6 Prozent der Männer und 13,3 Prozent der Frauen, die den Infarkt nicht überlebten.

Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die zeigen, dass Herzinfarktpatientinnen, die von Ärztinnen behandelt werden, die besten Prognosen haben.

„Wir haben nicht nur einen Nachholbedarf in der Forschung für Patientinnen, sondern wir brauchen auch viel mehr Ärztinnen – und Kardiologinnen –, die sich dem Thema Gendermedizin widmen, um die Prognosen von Patientinnen zu verbessern“, bringt es die Kardiologin auf den Punkt.

Margit Koudelka* pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1800097115

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und Qualität von boso: die Marke, auf die sich auch 96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten in der Praxis verlassen. (API-Studie der GfK 01/2016)

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Österreich Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at

So individuell wie die Gesundheit.

Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.

Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.

Weltweite Studie zu indikationsbezogenen Verordnungen!

Sichere und anonyme Datenübermittlung 1x/Quartal.

Flexibler Zugriff auf ein bedienerfreundliches Online-Tool.

Bis zu 120 € pro Stunde Aufwandsvergütung

© privat

Kombinationstherapien zur Erreichung des LDL-C-Zielwertes beitragen

dardtherapie zur Lipidsenkung sind derzeit Statinpräparate. Mit den hochwirksamen Statinen ist eine Senkung des Ausgangs-LDL-C-Wertes um etwa 50 % möglich. Wenn die LDL-C-Konzentration unbehandelt bei ≥ 150 mg/dl liegt, muss daher – aufgrund der Leitlinienempfehlungen – ein zweites Medikament hinzugefügt werden, um einen Zielwert von < 70 mg/dl oder sogar von < 55 mg/dl zu erreichen.

dem LDL-C-Rezeptor, der an der Leberoberfläche vorhanden ist, in die Leberzelle eingeschleust und dort abgebaut. Durch die PCSK9Hemmung sind mehr LDLC-Rezeptoren an der Leberoberfläche vorhanden und der LDL-C-Spiegel sinkt.

Prim.

Lipidsenkende Therapien begleiten Menschen mit einem erhöhten Risiko, kardiovaskuläre Erkrankungen zu erleiden, das restliche Leben lang. Umso stärker fällt die adäquate Anwendung ins Gewicht.

„ Je mehr Tabletten ein Patient pro Tag einnehmen muss und je öfter, desto geringer ist die Compliance“, weiß Prim. Univ.-Prof. MR Dr. Peter Fasching, MBA, 5. Med. Abt. mit Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie, Klinik Ottakring. Dies sei auch durch Studien belegt. „Sinnvolle Kombinationspräparate erhöhen die Langzeit-Compliance und sind daher zu befürworten“, so der Experte.

HAUSÄRZT:IN: Welchen Stellenwert haben die Kombinationstherapien für die Prophylaxe atherosklerotisch kardiovaskulärer Erkrankungen?

Prim. FASCHING: Zur Primär- und Sekundärprävention atherosklerotischer Komplikationen gibt es für die Blutfettwerte – konkret für das sogenannte LDLCholesterin – Zielwerte, die zu unterschreiten sind. Bei moderatem kardiovaskulärem Risiko liegen diese bei < 100 mg/dl, im Falle von hohem bzw. sehr hohem Risiko bei < 70 mg/dl bzw. 55 mg/dl zusätzlich zu einer mindestens 50%igen LDL-CReduktion vom Ausgangswert. Die Stan-

Wie wirken die einzelnen Substanzen? Statinpräparate drosseln die Cholesterinproduktion in der Leber. Allerdings gibt es auch Menschen, die diese Substanzen nicht oder schlecht vertragen. Nebenwirkungen betreffen am häufigsten die Muskeln und können dort Schmerzen auslösen. Selten ist auch die Leber betroffen oder es kann zu Muskelzellverfall kommen. Seit kurzem gibt es in Österreich die sogenannte Bempedoinsäure. Sie greift am gleichen Syntheseweg ein, aber etwas früher als die Statine, und kann eine Reduktion des LDL-Cholesterins von 15 bis maximal 25 % des Ausgangswertes erzielen. Bempedoinsäure eignet sich zur Kombinationstherapie mit einem Statin, wenn sich mit diesem allein der Zielwert nicht erreichen lässt, es nicht adäquat hoch dosiert eingenommen werden kann oder nicht vertragen wird.

Ezetimib hemmt die Cholesterinaufnahme im Darm – dabei handelt es sich also um ein völlig anderes Prinzip. Es kann den LDL-C-Wert isoliert um 15 bis max. 25 % senken. Von diesen drei Substanzen – Statin, Ezetimib und Bempedoinsäure – gibt es Dualkombinationen in verschiedener Form. Auch eine Triplekombination ist möglich. Die Fixkombination von Bempedoinsäure und Ezetimib, mit der man in Summe etwa eine 35%ige LDL-C-Senkung erzielt, „qualifiziert“ sich besonders dann, wenn Statine überhaupt nicht vertragen werden.

Ein weiterer Mechanismus zur Beeinflussung des Cholesterinstoffwechsels ist die PCSK9-Hemmung. PCSK9 ist ein Enzym, das die Leber produziert und auch im Serum nachweisbar ist. Wenn sich dieses an ein LDL-C-Partikel bindet, wird es mit

Welche maximale Senkung kann eine Kombinationstherapie bewirken?

Die PCSK9-Hemmung führt zu einer 50%igen Reduktion des LDL-C-Ausgangswertes. Wenn wir die ganze Kombinationskaskade ausschöpfen, können wir einen Ausgangs-LDL-C-Wert um bis zu 85 % senken. Es ist immer ein additiver Effekt im Sinne einer Synergie. Die einzelnen Effektgrößen addieren sich – ganz egal, was man kombiniert.

Welche Vorteile bringen die Kombinationen in puncto Verträglichkeit? Man kann die Kombinationspartner in der Dosis anpassen. Wenn etwa ein Statin nicht toleriert wird, kann die Statindosis um die Hälfte reduziert werden. Dabei gehen in etwa 6 % der Wirkung verloren – das ist relativ wenig. Gibt man eine andere orale Substanz (Ezetimib oder Bempedoinsäure) hinzu, wird wieder zusätzlich eine Senkung von 20 % erreicht. In der Kombination kann man vor allem die Statine in der Dosis reduzieren, um Nebenwirkungen zu vermeiden und trotzdem eine adäquate LDL-C-Zielerreichung zu gewährleisten.

Das Interview führte Mag.a Ines Pamminger, BA.

Die Substanzen im Überblick:

• Statine

• Ezetimib

• Bempedoinsäure

• PCSK9-Hemmung: PCSK9-Antikörper oder RNA-Silencing-Therapie

Kombinationen können dabei helfen, Nebenwirkungen zu vermeiden und den LDL-C-Zielwert zu erreichen. Durch sie lässt sich dieser um max. 85 % senken.

Die 50. ÖDG-Jahrestagung hatte die Glukosetoxizität als Motto und bot Einblick in aktuelle und künftige Entwicklungen*

zentral, dass die Glukose direkte Schäden an den Organen verursacht. Es handelt sich bei den Komplikationen des Diabetes nicht schlicht um mikro- und makrovaskuläre Gefäßschäden, so wie wir aktuell die Komplikationen einteilen. Es gibt direkte durch das Glukosemolekül verursachte Schäden an den verschiedensten Zellsystemen: im Herz, in Nerven, an der Niere und an vielen anderen Organen. Dies wollte ich mit dem Titelthema Glukosetoxizität ins Gedächtnis rufen. Der eine oder andere Vortrag hat sich zentral damit beschäftigt, aber natürlich wurden alle anderen Gebiete des Diabetes und seiner Behandlung während der Tagung ebenfalls abgehandelt.

Welche neuen Errungenschaften gibt es hinsichtlich moderner Technologien?

Und im Bereich der Telemedizin? Bezüglich der Telemedizin hat, wie in vielen anderen Bereichen, die Pandemie, verursacht durch COVID-19, eine Beschleunigung mit sich gebracht. Die telemedizinischen Angebote sind zwar unterschiedlich, aber doch in allen Bundesländern mittlerweile zunehmend vorhanden und speziell im Bereich des Diabetes auch sehr gut nutzbar.

Trotz moderner Therapien bleiben Lebensstilveränderungen eine elementare Säule der Behandlung. Was ist Ihnen diesbezüglich wichtig hervorzuheben?

HAUSÄRZT:IN: Was bedeutet das Jubiläum für die heurige ÖDGJahrestagung und für Sie persönlich?

Prof. CLODI: Die heurige Jahrestagung war die 50. Jahrestagung der Österreichischen Diabetes Gesellschaft und zeigte demnach, dass Diabetes bereits vor zirka 50 Jahren ein sehr zentraler Bestandteil des Krankheitsrepertoires der Internen Medizin war. Die Kolleginnen und Kollegen dachten sich damals, eine Organisation, die sich der Wissenschaft, der Forschung und auch der Fortbildung widmet, wäre demnach angebracht. Für mich war es einerseits natürlich eine besondere Ehre, diese Tagung zu organisieren, andererseits ist 50 auch nur eine Zahl.

Wie kamen Sie auf Glukosetoxizität als Motto der Tagung und welche unterschiedlichen Gesichtspunkte konnten abgedeckt werden?

In meinen Gedanken – und auch in den Studiendaten, die ich lese – ist schon lange

Der Bereich der Technologie ist einer rasanten Entwicklung und einem rasanten Wandel unterworfen. Speziell hier muss man in den letzten zehn, fünfzehn Jahren die Entwicklung der kontinuierlichen Glukosemessung hervorheben, die durch viele Firmen betrieben wird. Die Geräte sind aktuell bereits mit einer Genauigkeit von 10 % – und das ohne Kalibrierung – wirklich für jeden und jede brauchbar. Es gibt mittlerweile genügend Studiendaten, die zeigen, dass das Tragen eines Glukosesensors in den meisten Fällen auch zu einer Verbesserung der Glukosestoffwechsellage führt. Des Weiteren ist die Entwicklung der Pumpentechnologie rasant. Wir haben Pumpen, die selbständig die Basalrate einstellen. Wir haben mittlerweile Software, die in der richtigen/geübten Hand Semi-closed-Loop- und Closed-LoopSysteme schaffen kann. Die Patientinnen und Patienten, die sie nutzen, kommen damit wirklich gut zurecht und die Durchschnitts-HbA1c-Werte wie auch die Glukosevariabilität und die Time in Range nähern sich zunehmend Normalwerten. Das sind wirkliche Erfolge.

Diabetes ist eine genetisch festgelegte Erkrankung. Das ist ein Faktum und daran kann auch der Lebensstil nichts ändern. Was allerdings zur Ausprägung der Symptomatik, d. h. zu den hohen Blutzuckerwerten führt, und zwar früher als festgelegt, sind Übergewicht, Adipositas und Bewegungsmangel. Genau aus diesen Gründen ist es eine wesentliche Säule der Therapien, dass der Patient die Erkrankung, die Notwendigkeit der Gewichtsreduktion und vor allem auch der Bewegung begreift. Dies gilt aber nicht nur für Diabetes, sondern auch für Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, den gesamten Bewegungsapparat, die Reduktion von Karzinomen und für vieles mehr. Wer sich bewegt, lebt schlicht gesünder und länger.

Welche Neuerungen gibt es bei Screenings?

Hierzu kann erfreulicherweise festgehalten werden, dass die Österreichische Gesundheitskasse im letzten Jahr den HbA1c-Wert als Screeningtool freigegeben hat. Jedem nur so vagen Verdacht auf Diabetes darf mittels HbA1cBestimmung nachgegangen werden. Möglicherweise wird der HbA1c-Wert auch in die Vorsorgeuntersuchung aufgenommen werden.

Und in puncto medikamentöser Therapien?

Bezüglich neuer medikamentöser Therapien hat sich gerade in den letzten Jahren beeindruckend viel getan.

Die SGLT2-Hemmer wie auch die GLP1-Agonisten sind inzwischen Mittel der Wahl geworden. Zu beiden Substanzen gibt es dramatisch positive kardiovaskuläre Outcome-Studien hinsichtlich der Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen, Herzinsuffizienz, Schlaganfall und vielem mehr. Im Speziellen aus der Nephroprotektion sind die SGLT2-Hemmer nicht mehr wegzudenken. Im Bereich der Herzinsuffizienz und vor allem in jenem der Nephroprotektion sind die SGLT2-Hemmer wahre Wunderdrogen. Danach sieht es zumindest derzeit aus …

Welche aktuellen Forschungserkenntnisse sind für die niedergelassenen Mediziner:innen besonders spannend?

Die gerade erwähnten Daten zu den SGLT2-Hemmern und GLP1-Agonisten sind für die Niedergelassenen ganz bestimmt wichtig, da diese Medikamente eigentlich aktuell eingesetzt werden sollten und die bisherigen mehr oder weniger verdrängen müssten.

Spannend sind sicher auch die zuletzt vorgestellten Daten der dualen Agonisten (GLP1/GIP), die noch dramatischere Reduktionen betreffend Gewicht und HbA1c zeigen konnten. Diese Medikamente und noch neuere, die kommen, werden möglicherweise die bariatrischen Operationen ablösen können.

Was wird die Zukunft der Betreuung bringen?

Die Zukunft in der Betreuung wird schwierig, die demographische Entwicklung ist dramatisch. Laut Zahlen aus Österreich weist Diabetes eine Prävalenz von 8-10 % auf. Zahlen aus den USA belegen, dass dort bereits 14,3 % aller Menschen an Diabetes mellitus Typ 2 leiden, d. h. jeder Dritte über 65 und jeder Fünfte über 45 Jahre hat Diabetes. In Österreich hinkt diese Entwicklung immer ein wenig nach. Hinzu kommt, dass in Österreich der geburtenstärkste Jahrgang 1963 mit 140.000 Geburten ist. Diese Personengruppe ist aktuell 58 bzw. 59 Jahre alt und wird in den nächsten zehn bis zwölf Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mit Sicherheit wird der/die eine oder andere an Diabetes mellitus etc. erkranken, und auch diese Gruppe muss natürlich behandelt werden. Das ist eine enorme Herausforderung für das Gesundheitssystem.

Welche Rolle kommt dabei den Young Diabetologists zu, die bei der Tagung ebenfalls vertreten waren?

Die Young Diabetologists sind eine sehr engagierte Gruppe junger Diabetologinnen und Diabetologen, die sich das Ziel setzen, Wissenschaft und Fortbildung voranzubringen und mehr junge Kolleginnen und Kollegen in den Bereich der Diabetestherapie und -forschung zu holen.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.

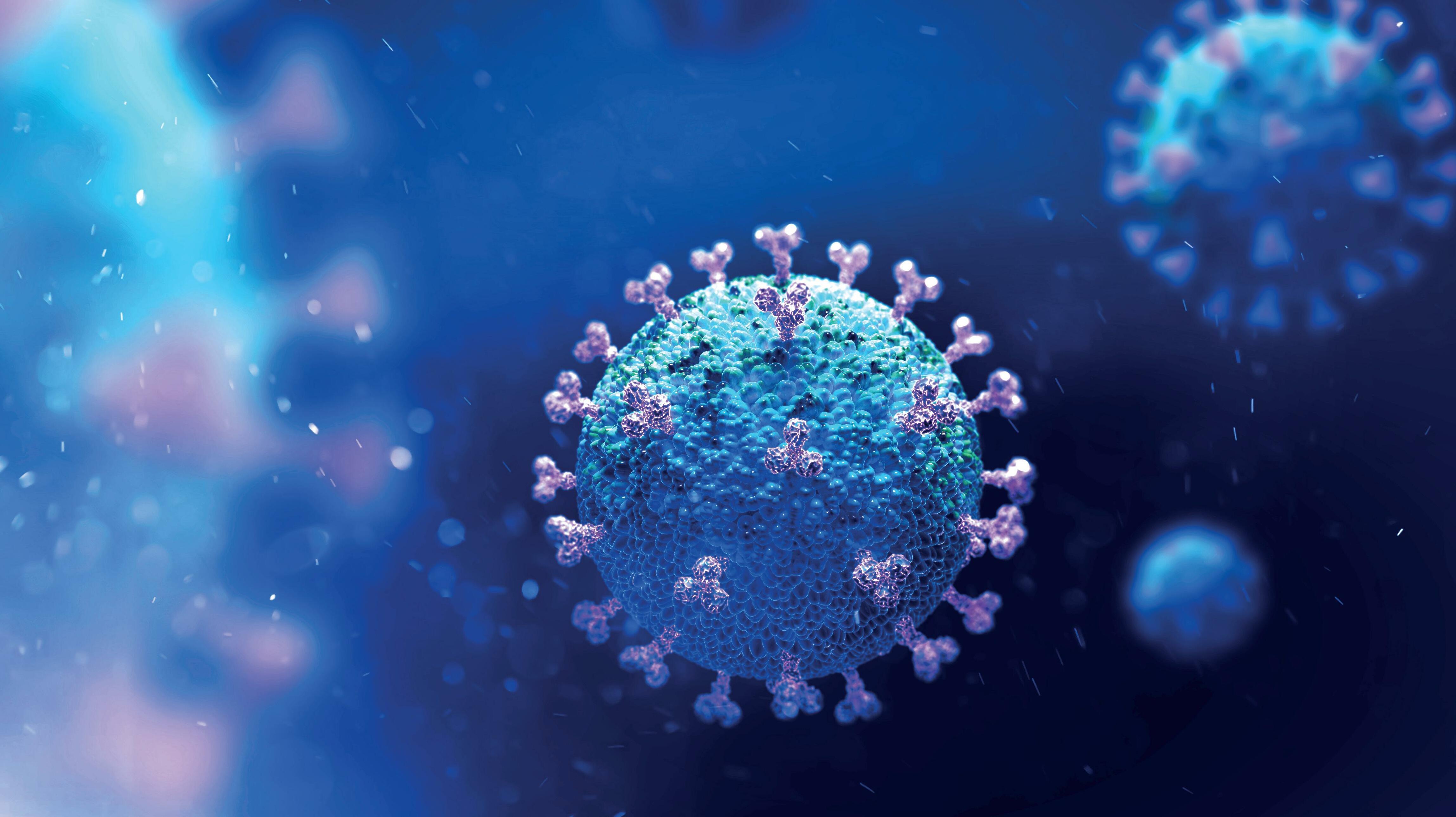

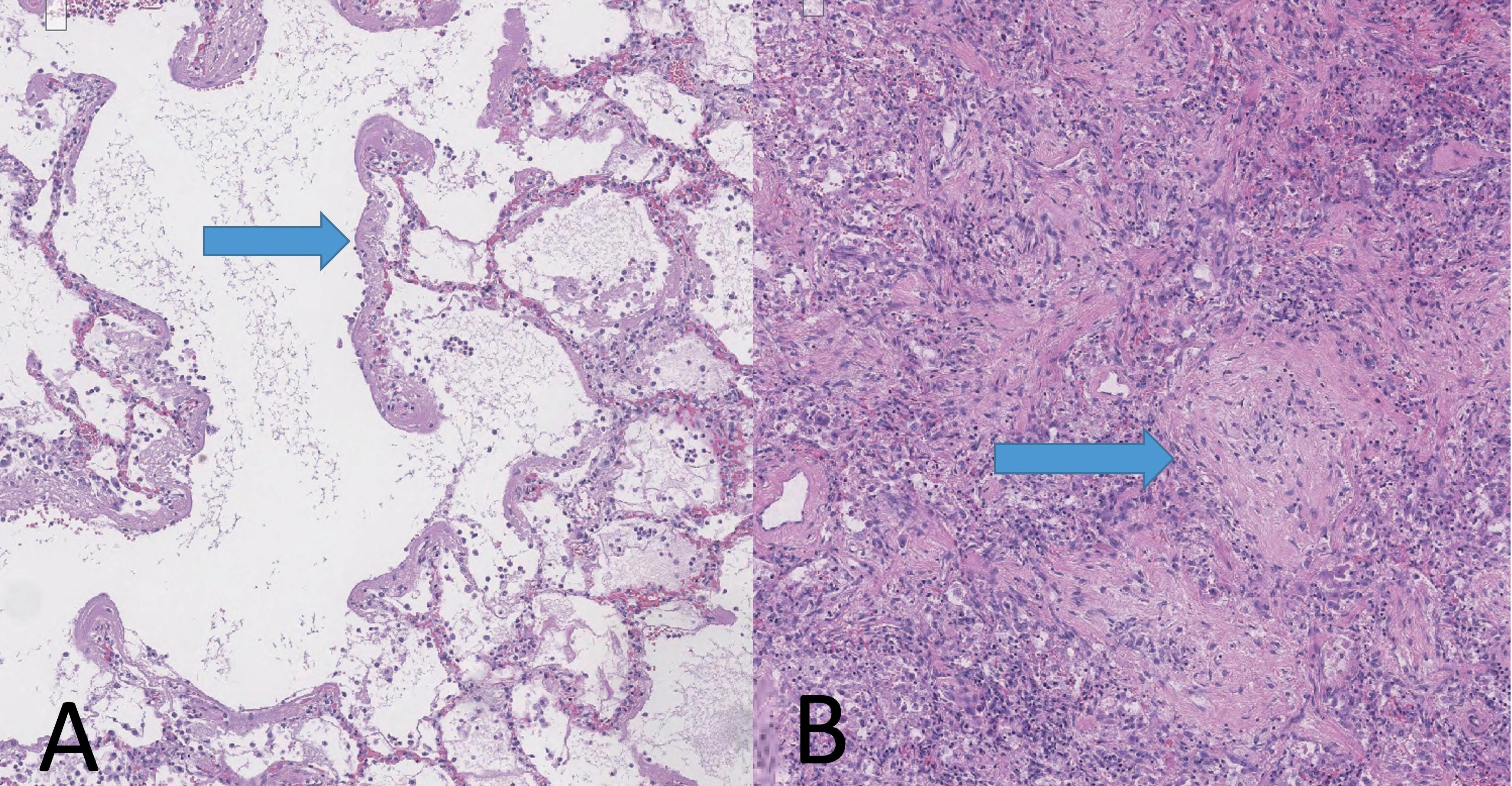

Was sieht die Pathologie in der Lunge?

COVID-19, durch das SARS-CoV-2Virus verursacht, stellt weiterhin eine tägliche Herausforderung für die Gesellschaft und die Medizin dar. Die Erkenntnisse in Bezug auf Pathomechanismen und Pathologie von COVID-19 sind essenzielle Grundlagen für das Verständnis der Erkrankung. Besonders in der Anfangsphase der Pandemie hat die autoptische pathomorphologische Untersuchung von Organen – speziell den Lungen – von Patienten, die an COVID-19 verstorben sind, wichtige

Erkenntnisse zum Pathomechanismus der Infektionskrankheit geliefert. Im Folgenden werden die grundsätzliche Pathogenese der Lungenschädigungen und die charakteristischen pathomorphologischen Veränderungen vorgestellt.

Die häufig grippeähnlichen Symptome werden durch die virale Infektion selbst verursacht. Ein Teil der Patienten kann jedoch über eine Pneumonie hinaus auch einen schweren akuten Lungenschaden entwickeln.

Die initiale Immunantwort auf SARSCoV-2 beginnt mit der Identifikation der viralen Pathogene und den damit einhergehenden pathogenassoziierten molekularen Mustern (PAMP) – durch die Toll-like-Rezeptoren 3, 7 und 8 am Epithel der Atemwege sowie durch Histiozyten und dendritische Zellen. Hierbei entsteht eine ausgeprägte Hochregulation von Typ-I-Interferon und interferonstimulierten Genen. Diese Antwort steigert zwar das antivirale Potenzial, jedoch werden die Epithelien

ABBILDUNG 1

Komplementsystem

Makrophagen

T-Lymphozyten

Angiogenese

Dysregulation

Mediatorenfreisetzung

ROS

NETs

Immunreaktion vs. Endothel- & Epithelschaden Organschäden

Endothelschäden

Faktor VIII

vWbF

Angiopoetin 2

Inhibierung Ang-1

Permeabilität

Endotheliitis