SEI DOCH NICHT IMMER SO GEREIZT!

Durch

in den Blutgefäßen Gefährliche

Pfropfen

„Eine gute Organisation

ist das Wichtigste“

Mit sorgfältig geplanten Strukturen und Abläufen den Praxisalltag vereinfachen

Informations- und Fortbildungsmagazin für Ordinationsassistent:innen 02/2023

adäquate

Reizdarm

Ernährung den

beruhigen

Damit es nicht zu einer Embolie kommt: Bei Thrombose rasch handeln! Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien

Pflanzenarznei aus der tiefenwirksamen Pelargonium sidoides Wurzel:

• geht direkt gegen Erkältungsviren vor

• bekämpft Bakterien

• löst festsitzenden Schleim

150 JAHRE EXPERTISE

Zurück zu den

Tropfen, Sirup und Filmtabletten zum Einnehmen. Pflanzliches Arzneimittel, mit der Kraft der Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides) zur symptomatischen Behandlung von akuten bronchialen Infekten mit Husten und Schleimproduktion. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. KAL_1_2306_L

Zurück zur Gesundheit

Kaloba® deine Urkraft

Erkältung

gegen

& Bronchitis

Pelargonium sidoides Wurzeln

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

jeden Monat etwas Neues für unseren Berufsstand zu unternehmen oder auszuprobieren, ist eine Aufgabe, die ich gerne annehme.

Dazu gehört einerseits eine Einladung zu einem Besuch bei Radio Ö1 am 20. Juli, um bei Radiodoktor Dr. Ronny Tekal den Beruf der Ordinationsassistent:innen vorzustellen. Andererseits stand im April ein Vorsprechen im Sozialministerium an. Ziel war es, unsere Anliegen bekanntzumachen. Weiters gab ich für zwei Gesundheitsformate Interviews über unseren Berufsstand.

Details dazu finden Sie auf den Seiten 18 und 19 sowie unter arztassistenz.at/aktuelles

Öffentlichkeitsarbeit ist eine Herausforderung: Man benötigt

Zeit und Geduld und kann nicht darauf hoffen, dass jede Aktion erfolgreich sein wird. Aber dranzubleiben zahlt sich aus. Schritt für Schritt machen wir die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass Ordinationsassistenz ein ernstzunehmender Gesundheitsberuf mit steigenden Anforderungen und daraus resultierenden Bedürfnissen ist.

Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Ärzt:innen und Politiker:innen davon zu überzeugen, dass wir eine vertiefte Ausbildung sowie Regelungen für Weiterbildungen zur Kom-

IMPRESSUM

Herausgeber und Medieninhaber:

RegionalMedien Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.

Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.

Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin. Projektleitung: Margit Koudelka.

Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka.

Lektorat: Mag.a Katharina Maier.

Produktion & Grafik: Angie Kolby.

Cover-Foto: istockphoto.com/Renphoto.

Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.

Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Claudia Szkutta, claudia.szkutta@regionalmedien.at.

Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.

Verlags- und Herstellungsort: Wien.

Grundlegende Richtung: Unabhängiges österreichisches Magazin zu den Themenbereichen Gesundheitssystem, Krankheit und Gesundheit sowie Berufsfeld Ordinationsassistent:innen. Ärzt:in Assistenz ist ein Informations- und Fortbildungsmedium für alle in österreichischen Ordinationen tätigen Assistenzberufe.

petenzerweiterung brauchen. Viele Kolleg:innen arbeiten in rechtlichen Grauzonen. Das muss geklärt und entsprechende Erweiterungen der Befugnisse gehören ermöglich. Überaus erschreckend ist die Tatsache, dass manche Ärzt:innen nach wie vor der Meinung sind, ihre Ordinationsassistent:innen würden keine Fortbildung benötigen, obwohl Letztere nach dem MAB-Gesetz als Angehörige eines Gesundheitsberufs dazu verpflichtet sind. Das ging aus einer Telefonumfrage unter unseren Mitgliedern hervor. Auch daran müssen wir arbeiten und uns zusätzliche Unterstützung aus den Reihen der Ärzteschaft holen, um die Forderung nach guten Fortbildungsmöglichkeiten für alle durchzusetzen. Ein weiteres Anliegen ist ein einheitlicher Kollektivvertrag für ganz Österreich. Diese sich ewig hinziehenden Verhandlungen hätten dann ein Ende – und vielleicht auch die Befindlichkeiten einzelner Kammern respektive Kammerfunktionäre in den unterschiedlichen Bundesländern.

Mit besten Grüßen, Ihre Mag.a Elisabeth Hammer-Zach

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte bzw. gänzlich orthografisch/grammatikalisch korrekte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden.

Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke.

Offenlegung: gesund.at/impressum

Ärzt:in Assistenz 3 September 2023

Mag.a Elisabeth Hammer-Zach Präsidentin des Berufsverbands der ArztassistentInnen in Österreich (BdA)

Editorial

© Paul Hamm, Linz

Fortbildung

06 „Ein sehr gefährliches Trio” Wie Diabetes, Herz- und Nierengesundheit zusammenhängen

08 Sei doch nicht immer so gereizt!

Wie Menschen mit Reizdarmsyndrom durch adäquate Ernährung ihr Verdauungssystem beruhigen können

12 Gefährliche Propfen in den Blutgefäßen

Damit es nicht zu einer Embolie kommt: Bei Thrombose rasch handeln!

Diabetes mellitus Typ 2 wirkt sich auf alle Organe des Körpers aus, vor allem auf Herz und Nieren.

05 Weniger Kopfschmerzen, mehr vom Leben

Ein MeinMed-Webinar über optimierte Migränetherapie

14 „Wir wollen etwas bewegen!“

Der Verein Solar Plexus bringt Vielfalt und Innovation ins Gesundheitswesen

Information

16 „Eine gute Organisation ist das Wichtigste“

Mit sorgfältig geplanten Strukturen und Abläufen den Praxisalltag vereinfachen

18 Aktuelles aus dem Berufsverband

21 Rezepttipp Süßkartoffelauflauf mit Grünkernkruste

22 „Inflation bestimmt die Verhandlungen“

Dunkle Wolken über der Bundeshauptstadt

Fragebogen

23 Testen Sie Ihr Wissen ... und sammeln Sie Fortbildungspunkte

Ärzt:in Assistenz Inhaltsverzeichnis

© SOLAR PLEXUS

Julia Bernhardt, MBA und Mag.a (FH) Magdalena Sattelberger wollen mit dem Verein Solar Plexus Vielfalt in das Gesundheitswesen bringen.

06

von innen. Mobilisiert die Abwehr. # # Vitamin C und Zink unterstützen die normale Funktion des Immunsystems. Das im Produkt enthaltene Vitamin C ist nach Übergießen mit kochendem Wasser über 1 h stabil. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Mit Vitaminhitzestabilem* C und hochdosiertem Zink AUCH FÜR KINDER AB 3 JAHREN 14 © shutterstock.com/Billion Photos

Wärmt

Weniger Kopfschmerzen – mehr vom Leben

Ein MeinMed-Webinar über optimierte Migränetherapie

Rund eine Million Österreicher leiden an Migräne. Dabei handelt es sich um heftige, meist einseitige Kopfschmerzen, die immer wiederkehren, oft auch mit Begleiterscheinungen wie Übelkeit oder Erbrechen. Die Neurologin aus Klagenfurt und Leiterin der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft, Dr.in SonjaMaria Tesar, informierte in einem

MeinMed-Webinar über neueste Therapiemethoden und Möglichkeiten der Vorbeugung. „Migräne ist nicht heilbar, aber gut therapierbar“, so die Expertin. Neue Medikamente stehen zur Verfügung, zudem gelten neue Leitlinien in der Migränetherapie, die auch Lebensstilmaßnahmen enthalten. Im Grunde setzen diese an den Auslösern von Migräneattacken an. „Es geht darum, die Trigger zu kennen und damit umgehen zu lernen, denn nicht alle Auslöser lassen sich immer vermeiden“, erläuterte die Referentin. Vor allem der Wechsel von Stress zu Entspannung kann sehr oft eine Migräneattacke auslösen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass hier die kognitive Verhaltenstherapie vorbeugend wirksam ist, um mit Stresssituationen gelassener umzugehen, ebenso wie das Biofeedback, wenn es um das Erlernen von Entspannungs-

techniken geht. Außerdem werden Migränepatienten regelmäßiger Ausdauersport, genügend Schlaf und regelmäßige Mahlzeiten zur Vorbeugung empfohlen. In ihrem Webinar sprach Dr.in Tesar zudem über neue medikamentöse Behandlungsoptionen für die Akutbehandlung sowie für die Prophylaxe.

MEINMED-VORTRAG

Im Rahmen von MeinMed hielt Dr. in SonjaMaria Tesar einen Vortrag über optimierte Migränetherapie. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/2301

Das Webinar wurde unterstützt von:

Ärzt:in Assistenz Information © shutterstock.com/sun ok

„Ein sehr gefährliches Trio”

Wie Diabetes, Herz- und Nierengesundheit zusammenhängen

Die Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus Typ 2 wirkt sich auf alle Organe des menschlichen Körpers aus. In besonderem Ausmaß betroffen sind das Herz und die Nieren. Eine optimale Diabetestherapie berücksichtigt von Beginn an diese Organe und kann so für Jahrzehnte zu einer längeren Lebenserwartung und besserer Lebensqualität beitragen. Die Ärzt:in Assistenz sprach darüber mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz und Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG).

ÄRZT:IN ASSISTENZ: Inwieweit beeinflusst Diabetes mellitus Typ 2 auch die Herzgesundheit der Patient:innen?

Prof. CLODI: Diabetes ist bekanntlich eine chronische, sehr gefährliche Erkrankung. Erhöhte Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) verändern viele Strukturen im Körper, auch die des Herzens. Wir wissen, dass fast 80 Prozent aller Patientinnen und Patienten mit Diabetes im Lauf der Jahre strukturelle Veränderungen im Bereich des Herzens entwickeln, wobei sich die eingeschränkte Herzfunktion oft in Form einer diastolischen Dysfunktion äußert. Das heißt, dass trotz ausreichender Pumpkraft das Herz zu wenig Blut aufnimmt, da die

Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz und Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG), im Gespräch.

linke Herzkammer ihre Elastizität verloren hat. Ebenso sind die großen Gefäße betroffen. Patienten mit Diabetes erleiden sehr viel häufiger Herzinfarkte.

Welche Rolle spielt Diabetes für die Funktion der Nieren?

Circa ein Drittel bis die Hälfte aller Patientinnen und Patienten, die sich einer chronischen Nierenersatztherapie, einer Dialyse, unterziehen, benötigen diese aufgrund eines Schadens durch zu hohen Blutzucker. Die erhöhte Glukose bewirkt direkte toxische Schädigungen der kleinen Gefäße, aber auch beispielsweise direkt an den Podozyten (Anm.: Zellen der Nierenkörperchen, die für die Filterfunktion der Nieren wichtig sind) und anderen Organstrukturen in der Niere, welche schlussendlich zu einer Destruktion der Nierenfunktion und zu einem Nierenschaden führen.

Inwiefern ist die Kombination von Diabetes und chronischer Niereninsuffizienz mit der Entstehung von HerzKreislauf-Erkrankungen verbunden?

Dieser Beitrag wurde im Fortbildungs-Fragebogen auf S. 23 berücksichtigt.

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 6 September 2023

© shutterstock.com/Billion Photos ©

ProMed

Diese drei Erkrankungen des Zuckerstoffwechsels, der Niere und des Herzens stellen sozusagen ein sehr gefährliches Trio dar. Diabetes verursacht Nierenschäden und Herzinsuffizienz, aber Nierenfunktionseinschränkungen führen durch viele andere nicht ausgeschiedene Substanzen ebenso zu toxischen Veränderungen im Körper und so zu einer Herzleistungsschwäche und zu einer Verengung und Versteifung der Herzkranzgefäße (Koronarsklerose).

Was bedeutet dies für die Therapie bzw. inwieweit kann ein optimales Diabetesmanagement auch Herz und Nieren schützen?

Die Grundsäule jeder Therapie bei Diabetes mellitus ist die Optimierung der Glukosestoffwechsellage. Ist der Stoffwechsel nahezu normal eingestellt bzw. therapiert, treten die durch Diabetes verursachten Schäden nicht bis nur selten auf. Das heißt, eine ideale Diabetes-therapie führt zu einem optimalen Schutz von Herz und Nieren. Nicht vergessen sollte man vor allem bei Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes auch die Therapie der erhöhten Blutfettwerte (Hypercholesterinämie) sowie des Bluthochdrucks (Hypertonie). Eine zentrale Rolle in jeder Therapie spielt körperliche Aktivität. Hier gibt es sehr gute Daten, wonach Patienten, die sich ausreichend bewegen, deutliche das Herz und die Niere betreffende Benefits erzielen.

Was können Patient:innen selbst zu ihrer Herz- und Nierengesundheit beitragen?

Wie bereits erwähnt: Optimierung der Diabetes-, Cholesterin- und Blutdrucksituation sowie Bewegung. Wichtig ist zudem, dass die Patienten ihre Befunde regelmäßig und rechtzeitig kontrollieren und bei Abweichungen von Normwerten mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen, um die optimale Therapie zu bekommen.

Das Interview führte Margit Koudelka.

INFO

Entwicklungen in der Diabetestherapie

Die Behandlung des Diabetes hat sich über die Zeit gewandelt, was auch gut an den aktualisierten Leitlinien der ÖDG erkennbar ist: Zusätzlich zum Blutzucker hat über die Jahre die multifaktorielle Therapie mit Beachtung der Risikofaktoren wie Cholesterin oder Blutdruck an Bedeutung gewonnen – auch dank neuer Medikamente. Jetzt befindet sich die Medizin am Beginn der personalisierten, individualisierten Therapie mit neuen Antidiabetika mit Zusatznutzen. Mittlerweile stehen Diabetesmedikamente zur Verfügung, die nicht nur den Blutzucker senken, sondern gleichzeitig auch günstige Auswirkungen auf das Herz hinsichtlich der Arteriosklerose oder Herzinsuffizienz sowie auf die Nieren haben. Dies führt erwiesenermaßen zu einer höheren Lebenserwartung und besserer Lebensqualität. Voraussetzung ist jedoch, dass eine Diabeteserkrankung rechtzeitig erkannt und konsequent therapiert wird.

Quelle: ÖDG

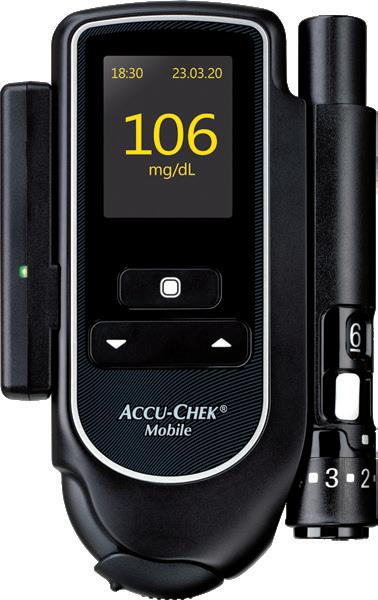

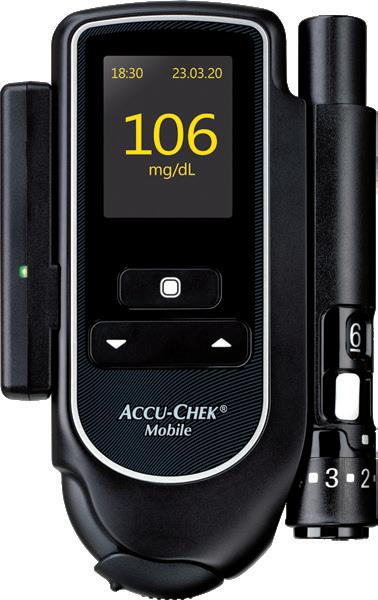

SCHLUSS MIT HANDGESCHRIEBENEN TAGEBÜCHERN.

MYSUGR

Deine Vorteile:

1. Accu-Chek Blutzuckermessgerät* mit der mySugr App** verbinden.

2. Messwerte automatisch übertragen und zusätzliche Informationen hinzufügen.

3. Analysen & Reports ansehen, und z.B. als PDF per E-Mail teilen oder ausdrucken.

* Accu-Chek Mobile benötigt einen Adapter [kostenlos erhältlich auf www.accu-chek.at].

** mySugr Pro ist in Verbindung mit einem Accu-Chek Blutzuckermessgeräte KOSTENLOS [statt € 27,99 jährlich].

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK MOBILE und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2023 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3

Simone hat Typ-2 Diabetes. Sie ist mySugr Fan.

JETZT

VERWENDEN UND DEN ÜBERBLICK BEHALTEN!

Sei doch nicht immer so gereizt!

Wie Menschen mit Reizdarmsyndrom durch adäquate Ernährung ihr Verdauungssystem beruhigen können

Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung: Reizdarmsyndrom (RDS) ist ein Sammelbegriff für Beschwerden des Verdauungstraktes, denen keine feststellbaren krankhaften Organveränderungen zugrude liegen. Lange Zeit galt der „nervöse Magen“ – wie das Problem landläufig oft bezeichnet wird –deshalb als eingebildete Krankheit. Mittlerweile ist RDS jedoch eine anerkannte Diagnose. Es ist zudem einer der häufigsten Gründe für die Konsultation eines Gastroenterologen. Schätzungen zufolge ist rund ein Fünftel der Bevölkerung davon betroffen. Bei etwa der Hälfte aller Menschen mit Darmbeschwerden sind diese auf das RDS zurückzuführen, Frauen sind circa doppelt so häufig davon betroffen wie Männer. Wichtig ist, dass die Erkrankung erkannt wird und eine Diagnose zuverlässig gestellt werden kann. Die aktuelle Leitlinie1 gibt einen Pfad hinsichtlich einer effizienten und sinnvollen Ausschlussdiagnostik vor, um rasch die Diagnose RDS stellen zu können. Nach wie vor basiert die Diagnose nämlich auf dem Ausschlussprinzip. Das heißt: Erst, wenn andere Magen-Darm-

EXPERTIN:

Dr.in Karoline

Horvatits

Internistin mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährungsmedizin, Zentrum für Leber-, Magen- und Darmgesundheit GASTROMEDICS in Eisenstadt

Erkrankungen wie etwa Colitis ulcerosa oder eine Lebensmittelunverträglichkeit ausgeschlossen werden können, gelangt man zur Diagnose RDS. „Besonders wichtig erscheint mir, dass die unnötige Wiederholung verschiedener Untersuchungen vermieden wird“, so die Internistin und Darmexpertin Dr.in Karoline Horvatits aus Eisenstadt. Durch neue Erkenntnisse in Bezug auf pathophysiologische Mechanismen, wie etwa eine gestörte Darm-HirnAchse, eine beeinträchtigte Schleimhautbarriere, oder ein gestörtes Bewegungsmuster (Motilität) der Verdauungsorgane, sowie eine Überempfindlichkeit im Verdauungstrakt wird das RDS zusehends besser verstanden, woraus sich auch neue Therapieansätze ergeben.

Reizdarmsyndrom, eine Typfrage

Je nachdem, welche Beschwerden überwiegen, werden Menschen mit RDS in Durchfall- (Diarrhoe-) und Verstopfungstypen (Obstipationstypen) eingeteilt, wobei es auch Mischtypen gibt. Das

FODMAP IN KÜRZE

Das Reizdarmsyndrom ist eine häufige und für Betroffene sehr belastende Erkrankung mit multifaktorieller Genese. Sowohl die Therapie als auch die Ernährungsempfehlungen werden individuell an den Patient:innen angepasst. Mittlerweile ist eine von Ernährungsfachkräften angeleitete

Low-FODMAP-Diät eine etablierte Therapie zur Behandlung des Reizdarmsyndroms und kann zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen führen. Ziel der angeleiteten individualisierten FODMAP-Diät ist, die Einschränkungen in der Nahrungsmittelauswahl für die Patient:innen so gering wie möglich zu halten und die individuell verträgliche Menge verschiedener FODMAP zu ermitteln. Eine ausführliche Auflistung empfohlener bzw. zu meidender Lebensmittel finden Sie auf meinmed.at/2328

RDS ist eine komplexe Erkrankung und die Ursachen sind oft multifaktoriell. „Bei rund 50 Prozent der Patientinnen und Patienten vom RDS-Diarrhoetyp liegt dem Leiden ein gestörter Gallensäuremetabolismus zugrunde. Aufgrund übermäßiger Ausscheidung von Gallensäuren im Darm kommt es zu einer unzureichenden Rückaufnahme am unteren Ende des Dünndarms und somit zu einer vermehrten Ausscheidung im Stuhl. Das hat letztlich eine sogenannte chologene Diarrhoe zur Folge“, erklärt Dr.in Horvatits. Zudem ist die Motilität beim RDS-Diarrhoetyp deutlich erhöht, was den Patienten erhebliche Beschwerden bereitet. Im Gegensatz dazu ist die Kolontransitzeit – also jene Zeit, welche die Nahrung benötigt, um den Darmtrakt zu passieren – beim Verstopfungstyp deutlich verlangsamt. Obstipation ist die Folge. „Diese Unterscheidung ist besonders wichtig, da die Therapie beim RDS vor allem symptomorientiert ist“, betont die Spezialistin. Behandelt wird das RDS medikamentös und psychotherapeutisch.

Dieser Beitrag wurde im Fortbildungs-Fragebogen auf S. 23 berücksichtigt.

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 8 September 2023

© is tockphoto.com/Renphoto

©

picturepeople

Was dem Darm (nicht) schmeckt

Eine Säule der Behandlung stellen diätische Maßnahmen dar. Bei etwa 70 Prozent der Betroffenen führt eine FODMAP-arme Ernährung zu einer Besserung der Symptomatik. „Im Speziellen profitieren Patientinnen und Patienten mit dominierenden abdominellen Schmerzen, Blähungen und Diarrhoen von dieser Ernährungsform. Bei Patienten mit dominierender Obstipation ist eine FODMAP-arme Ernährung ebenfalls möglich, eine zu erwartende Besserung der Symptome ist aber etwas geringer im Vergleich zu anderen RDSFormen“, weiß Dr.in Horvatits. FODMAP steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Das Grundprinzip besteht darin, dass Patienten mit Reizdarmsyndrom auf bestimme Zuckerbestandteile vermehrt reagieren. Diese Zuckerarten werden im Darm nur eingeschränkt auf-

genommen, ziehen Wasser in den Darm und werden von den Darmbakterien vergärt, was Gase produziert. Dies kann wiederum zu vermehrten Symptomen wie Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall führen. „Im ersten Schritt der Diät findet eine Elimination der Nahrungsmittelgruppen über sechs bis acht Wochen statt. Im Anschluss erfolgt eine sukzessive Wiedereinführung der einzelnen FODMAP-Gruppen. Je nach Verträglichkeit einzelner FODMAPGruppen und FODMAP-Mengen wird diese individuell an den Patienten angepasst“, erklärt die Expertin. Oft beinhaltet dies unter anderem das Meiden von Nahrungsmitteln mit dem Monosaccharid Fruktose (enthalten vor allem in Äpfeln, Wassermelonen, Mangos und Birnen) sowie Polyolen wie Sorbitol (hauptsächlich in Steinobst) und Mannitol (besonders in Karfiol und Pilzen). Die Zuckeralkohole (Polyole) werden vermehrt künstlich als Süßungsund Feuchthaltemittel in stark verarbei-

teten Lebensmitteln und Süßwaren eingesetzt. Auch Fruktosesirup wird nur allzu oft als Süßungsmittel verwendet. Laktose (Milchzucker) kann ebenfalls zu abdominellen Beschwerden führen. „Die etwas längerkettigen Zucker Fructo- und Galactooligosaccharide (FOS bzw. GOS) sind sehr oft für diverse Symptome des RDS verantwortlich. Bei den FOS-haltigen Lebensmitteln sind vor allem Knoblauch und Zwiebeln sowie die Getreidesorten Weizen, Roggen und Gerste die Übeltäter“, weiß Dr.in Horvatits. Bei den GOS-haltigen Lebensmitteln sind hauptsächlich Bohnen, Erbsen sowie Cashews und Pistazien zu nennen. Eine Elimination dieser Nahrungsmittel im Rahmen der FODMAP-Diät führt bereits häufig zur deutlichen Linderung der Beschwerden.

Margit Koudelka

Sitzt,

Vielfalt in der Inkontinenzversorgung für Ihre individuelle Verordnung!

Mit Attends®-Produkten haben Sie stets hohe Flexibilität bei der ärztlichen Verordnung aufsaugender Inkontinenz-Versorgung. Unsere große Vielfalt qualitativ hochwertiger Produkte ermöglicht Ihnen eine individuelle Abstimmung auf den Schweregrad der Inkontinenz oder die persönlichen Lebensumstände Ihrer Patienten.

Für Ihre Fragen und für Bestellungen von Gratisproben und Infobroschüren sind wir gerne persönlich für Sie da.

16:30

Ärzt:in Assistenz Fortbildung FEEL ™

1 Layer P. et al., Update S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom. Z Gastroenterol. 2021; 59(12):1323-415.

passt. Perfekt!

Tel. 0732 77 27

Mo bis

Fr

00

Do 8:30 bis

8:30 bis 13:00 beratung@attends.at

Lernen, Planen, Los,

mit dem COVID-19-Planer für mehr Bewusstsein bei den Patient*innen

Seit Juni 2023 sind in Österreich alle Corona-Maßnahmen beendet. Das Virus allerdings, und damit die Krankheit COVID-19, ist gekommen, um zu bleiben. Ein großer Teil der Menschen möchte sich aber vermutlich nicht länger intensiv mit der Erkrankung, den Risikofaktoren und dem Schutz vor schweren Verläufen auseinandersetzen. Dabei ist Vielen gar nicht bewusst, dass sie eigentlich ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf haben.

Unsere COVID-19-Plan-Website richtet sich an genau diese Menschen. Interessierte finden dort Informationen über das Virus sowie die wichtigsten Anzeichen einer Erkrankung und können sich auf eine mögliche COVID-19-Infektion vorbereiten: Das individuelle Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf wird in nur vier Schritten durch Antworten auf Fragen zu Alter, Körpergewicht und -größe sowie den bekannten Risikofaktoren erhoben. In der Folge wird auf Basis des persönlichen Gesundheitsstatus ein COVID-19-Plan erstellt. Dieser enthält neben Informationen zu den jeweiligen Risikofaktoren den Aufruf, die Hausärztin*den Hausarzt frühestmöglich zu kontaktieren, damit eine möglichen Infektion abgeklärt und weitere Schritte erwogen werden können.

Um Ihre Patient*innen auf den COVID-19-Planer aufmerksam zu machen, stellen wir Ihnen gerne die folgenden Informations-Materialien zur Verfügung:

Ein

für die Praxis, das Patient*innen auf den COVID-19-Planer aufmerksam macht.

Broschüren mit detaillierteren Informationen zum COVID-19-Planer.

Einen praktischen Aufsteller, in dem die Broschüren ansprechend präsentiert werden können.

Sie möchten die Patient*innen-Materialien zum COVID-19-Planer bestellen? Kontaktieren Sie uns: www.pfizer.at/kontakt

Möchten Sie Pfizer aus anderweitigen Gründen kontaktieren, dann verwenden Sie bitte folgende Kontaktmöglichkeiten:

• Möchten Sie eine Nebenwirkung melden, dann wenden Sie sich bitte an AUT.AEReporting@pfizer.com

• Medizinische Anfragen richten Sie bitte an Medical.Information@pfizer.com

• Anfragen zu Produktreklamationen richten Sie bitte an Reklamation.Austria@pfizer.com

Wer einen Plan hat, muss nicht mehr viel über COVID-19 nachdenken. Haben Sie oder Ihre Angehörigen und Freund*innen möglicherweise ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf? Die Website Symptome auftreten. Abhängig vom Gesundheitsstatus kann das Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf erhöht sein. Sie sollten vorbereitet sein: Handeln Sie bei Erkältungsbeschwerden rasch: Wenden Sie sich direkt an Ihre Ärztin*Ihren Arzt. www.ihr-covid-19-plan.at

Poster

Wer einen Plan hat, muss nicht mehr viel über

COVID-19 nachdenken.

Abhängig vom Gesundheitsstatus könnten Ihre Patient*innen ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf haben.

LERNEN Ihre Patient*innen sollten wissen, ob sie ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf haben.

PLANEN Betroffene sollten nicht warten bis sie COVID-19-Symptome bemerken. Mit einem persönlichem COVID-19-Plan wissen sie, was zu tun ist, schon vor einer Corona-Infektion.

LOS Bei Erkältungssymptomen ist es Zeit zu handeln! Ihre Patient*innen sollten sich direkt an eine Ärztin*einen Arzt wenden.

Jetzt Gesundheitsstatus checken und COVID-Plan erstellen: www.ihr-covid-19-plan.at

Medieninhaber: Pfizer Corporation Austria GmbH, Wien | PP-UNP-AUT-0362/08.2023

SCAN MICH!

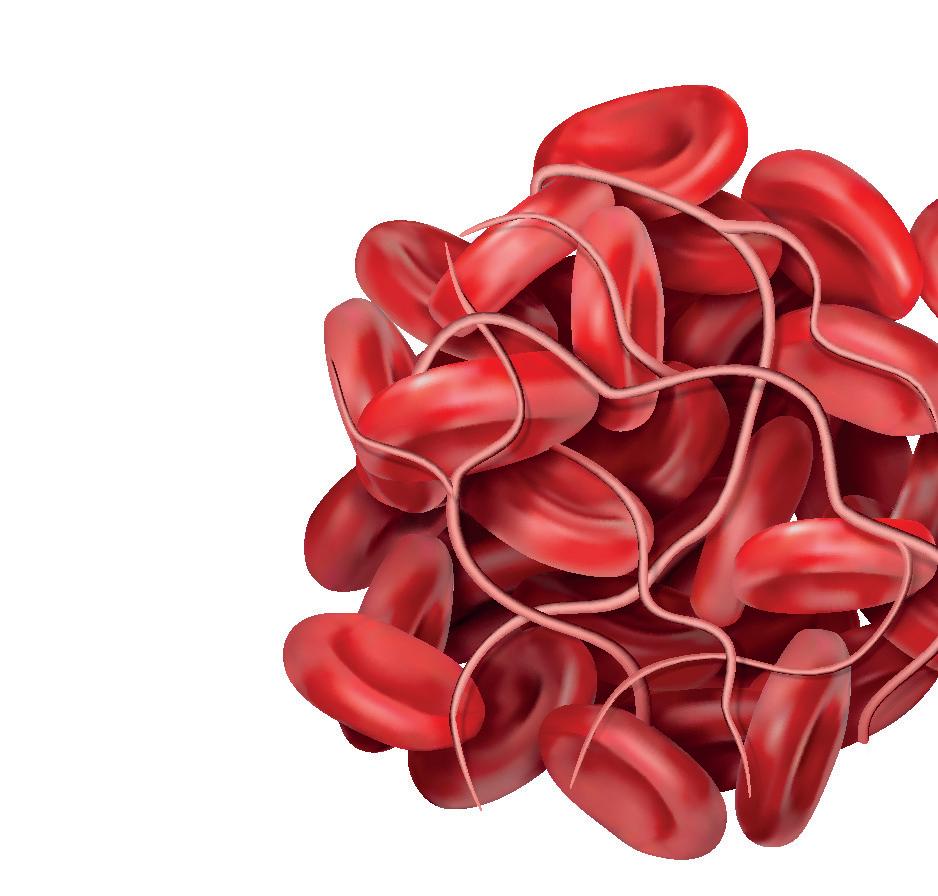

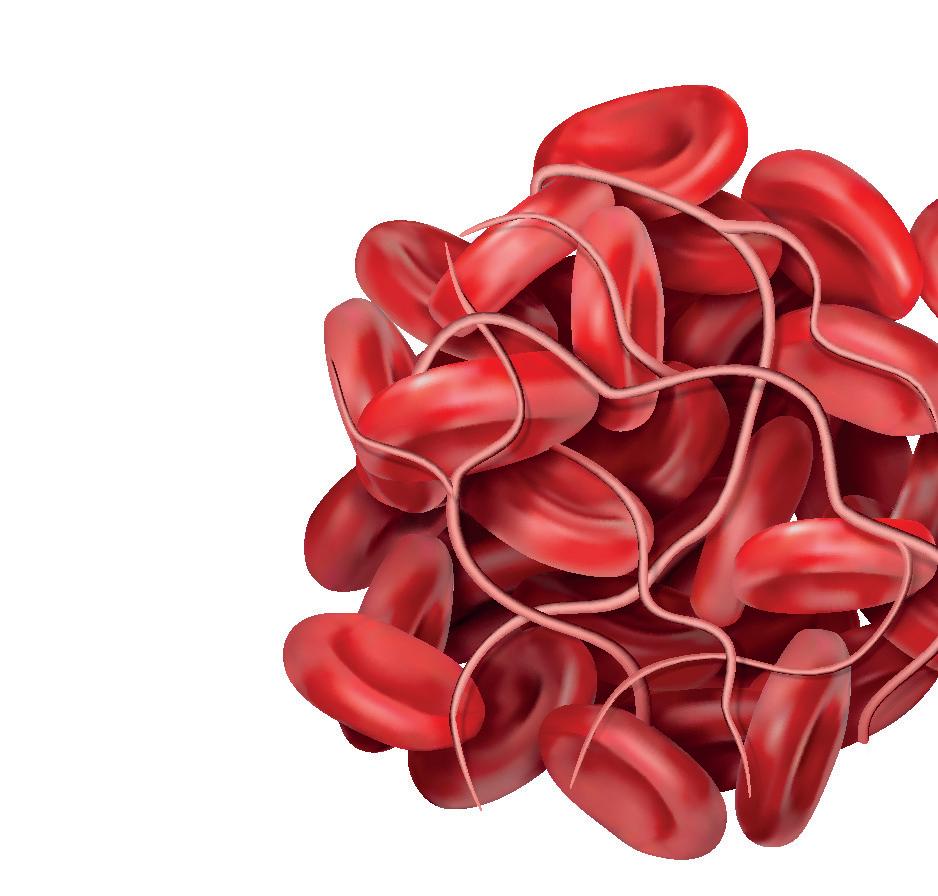

Von einer Thrombose ist die Rede, wenn sich in einem Blutgefäß ein Gerinnsel (Thrombus) bildet, das den ordnungsgemäßen Blutfluss im Kreislaufsystem blockiert. Ein solcher Pfropfen besteht aus einer Ansammlung von Blutplättchen (Thrombozyten) und roten Blutkörperchen (Erythrozyten) sowie einem Netz aus Fibrin. Letzterer Begriff bezeichnet ein Protein, das für die Blutgerinnung (Hämostase) wichtig ist. Grundsätzlich ist ein Thrombus eine gesunde Reaktion auf eine Verletzung mit dem Ziel, weitere Blutungen zu stoppen. Behindert ein Gerinnsel jedoch den Blutfluss im Kreislaufsystem, kann das sehr gefährlich werden. Erkrankungen des Kreislaufsystems sind die häufigste Todesursache in Industrieländern, wobei der größte Anteil dieser Todesfälle auf Herzinfarkt und Schlaganfall zurückzuführen ist. In vielen Fällen geht diesen Erkrankungen eine akute Thrombose voraus. Verschiedene Faktoren begünstigen die Bildung von Thrombosen. Diese sind in der VirchowTrias (benannt nach dem deutschen Arzt Prof. Dr. Rudolf Virchow, 18211902, siehe INFO 1) beschrieben. Die häufigsten Formen des venösen Gefäßverschlusses sind die tiefe Bein- und

die Beckenvenenthrombose. Meist äußert sich ein Gefäßverschluss in diesen Bereichen durch …

• ein Schweregefühl im betroffenen Bein.

• dumpfe, ziehende und meist muskelkaterartige Schmerzen im ganzen Bein.

• eine bläuliche bis violette Verfärbung der betroffenen Hautregion.

• eine Schwellung des betroffenen Gewebes (Ödem), die zuerst nur im Bereich des Knöchels auftreten kann, sich dann aber auf das ganze Bein ausbreitet.

Achtung, Emboliegefahr!

Um eine Lungenembolie nachzuweisen, können eine Computertomografie oder ein Szintigramm – also ein nuklearmedizinisches Verfahren zur Darstellung von Körpergewebe – des Oberkörpers erfolgen. Zusätzlich zu diesen radiologischen Methoden werden in der Regel verschiedene Bluttests durchgeführt.

INFO 1

Die Virchow-Trias

� Veränderung der Blutzusammensetzung, etwa durch bestimmte Medikamente oder erbliche Faktoren

� Veränderung der Gefäße, etwa durch Verletzungen oder Entzündungen

� Verminderte Strömungsgeschwindigkeit, etwa durch Krampfadern (Varizen) oder Bettlägerigkeit

Wenn sich ein Teil des Blutgerinnsels (Embolus) löst und über den Blutkreislauf in ein Organ gelangt, kann eine Embolie entstehen. Die Versorgung mit Blut und somit mit Sauerstoff wird blockiert, das Gewebe stirbt ab. Bei einer Lungenembolie etwa kommt es dadurch zu einer Verstopfung in einem oder mehreren Ästen der Lungenarterien. Dies ist nicht selten der Fall, wird doch das venöse Blut aus den Beinen zum Herzen zurücktransportiert und von dort aus zur Sauerstoffaufnahme direkt in die Lunge gepumpt. Ist der Durchfluss durch die Lunge behindert, wird der Körper nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt. Der Rückstau belastet zudem das Herz, was Herzversagen zur Folge haben kann. Eine Thrombose muss also frühzeitig behandelt werden. Zur Diagnosestellung wird üblicherweise eine Sonografie (Ultraschalluntersuchung) der Venen durchgeführt.

Die Therapie einer Thrombose zielt in erster Linie darauf ab, eine Lungenembolie abzuwenden und eine Vergrößerung des Blutgerinnsels zu unterbinden. Sie bezweckt, dass der Körper das Gerinnsel abbaut und die zugrundeliegenden Schäden beseitigt. Die Behandlung beruht auf zwei Prinzipien: Zum einen wird die Gerinnungsfähigkeit des Blutes durch sogenannte Blutverdünner (Antikoagulanzien) herabgesetzt. Zum anderen wird durch enganliegende Kompressionsstrümpfe der Blutfluss in den Venen unterstützt. Die notfallmäßige Behandlung einer Lungenembolie ist darauf ausgerichtet, das Gerinnsel zu entfernen. Je nach Schweregrad wird dieses entweder medikamentös aufgelöst, mittels eines Katheters mechanisch verkleinert oder operativ entfernt.

Keine Angst vor Blutverdünnern

Manche Patientinnen und Patienten haben bezüglich der Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten (Antikoagulanzien) Bedenken wegen eines erhöhten Blutungsrisikos im Falle eines Unfalles oder eines operativen Eingriffs. In der Tat muss die behan-

Dieser Beitrag wurde im Fortbildungs-Fragebogen auf S. 23 berücksichtigt.

Ärzt:in Assistenz Fortbildung 12 September 2023

© shutterstock.com/RuMax

delnde Ärztin oder der behandelnde Arzt bei der Wahl des geeigneten

INFO 2

Warum Bären keine Thrombose bekommen

Während der Winterruhe bewegen Braunbären ihre massigen Körper kaum. Man möchte also meinen, sie hätten ein erhöhtes Thromboserisiko. Dem ist aber nicht so, und ein internationales Forscherteam fand anhand von Blutproben von 13 Braunbären heraus, warum. Die Tiere entwickeln in der Winterpause einen Mechanismus, der sie vor Thrombosen schützt. Der Schlüssel liegt in einem bestimmten Protein (HSP47), das bei Bären während der Winterruhe im Gegensatz zu aktiven Bären um das 55-Fache reduziert ist. Das Protein hängt eng mit der Blutgerinnung zusammen: Weniger davon im Körper zu haben, sorgt bei Meister Petz also dafür, dass er auch in der inaktiven Zeit keine Blutgerinnsel entwickelt.

Quelle: Thienel M et al., Science 2023.

Medikaments und seiner Dosierung genau auf das Gleichgewicht von Wirksamkeit und überschaubarer Blutungsgefahr achten. Die Patienten müssen sich bei der Einnahme genau an die Anordnung des Arztes halten. Bei Vitamin-K-Antagonisten muss die Dosierung laufend durch Labortests überprüft werden. Bestimmte Arzneimittel, aber auch Nahrungsmittel, die reichlich Vitamin K enthalten, wie etwa Leber, Eier, Getreide oder grünblättriges Gemüse, können die Wirkung dieser Medikamente beeinträchtigen. Ein gänzlicher Verzicht auf diese Lebensmittel ist zumeist jedoch nicht nötig. Neuartige orale Antikoagulanzien (NOAK) hemmen die Blutgerinnung ohne nennenswerte Interaktionen mit Lebensmitteln. Die Therapie ist somit für die Patienten einfacher geworden. Für alle Blutverdünner gilt jedoch, dass sie wie vom Arzt verordnet eingenommen werden müssen, um die Gefahr einer neuerlichen Thrombosebildung zu reduzieren.

Auch Eigenverantwortung ist gefragt

Zusätzlich zur medikamentösen Behandlung können Betroffene durch einen gesunden Lebensstil dazu beitragen, das Thrombose- und Embolierisiko gering zu halten. Zu jenem zählen gegebenenfalls die Reduktion von Übergewicht und Nikotinverzicht. Um das Blut flüssig zu erhalten, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. Eine tragende Rolle spielt zudem Bewegung. Menschen, die viel Zeit sitzend verbringen – etwa im Beruf oder auf langen Flugreisen –, sollten zwischendurch kleine Bewegungspausen einlegen. Bereits einfaches Wippen von den Zehen zu den Fersen und retour oder Kreisen der Füße unterstützt den Blutfluss. Um die Venen zu trainieren, sollten (nicht nur) Menschen mit erhöhtem Thromboserisiko generell auf genügend Bewegung im Alltag achten.

Margit Koudelka

Ganz gleich, wofür Ihr Herz schlägt – Messen Sie Ihren Puls und überprüfen Sie so, ob Ihr Herzschlag im Rhythmus ist.

Ab dem 65. Lebensjahr steigt das Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln. Messen Sie regelmäßig Ihren Puls und tragen Sie so aktiv dazu bei, Herzstolpern frühzeitig zu erkennen. Bei weiteren Fragen sprechen Sie mit Ihrem Arzt/ Ihrer Ärztin. Mehr Informationen auf www.herzstolpern.at

Ärzt:in Assistenz Fortbildung

CVAT2005215-01, 07/2020; PP-ELI-AUT-0801/03.2022

Ich messe meinen Puls, weil mein Herz für diese schlägt.

EINE INITIATIVE VON

Julia Bernhardt, MBA, und Mag.a (FH) Magdalena Sattelberger sind die Gründerinnen von Solar Plexus. In einem Gespräch mit der Ärzt:in Assistenz erläuterten sie, welche Herausforderungen es im österreichischen Gesundheitssystem zu meistern gilt und welchen Beitrag der Verein Solar Plexus hierfür leisten kann.

Ärzt:in Assistenz: Weshalb braucht es in Österreich eine Sozietät wie Solar Plexus?

Bernhardt, MBA: Solar Plexus ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Diversität und Patient:innenzentrierung im österreichischen Gesundheitswesen. Wir haben bemerkt, dass es zwar zahlreiche Ideen und Innovationen zur Zukunft des österreichischen Gesundheitswesens gibt, jedoch an die Patient:innen meistens erst zum Schluss gedacht wird. Des Weiteren ist es ein Charakteristikum des österreichischen Gesundheitssystems, dass Positionen in den hohen Entscheidungs- und Direktionsgremien größtenteils mit Männern besetzt sind. Wir möchten auch die über 50 % Frauen in Österreich sowie die über 80 % weiblichen Beschäftigten im Gesundheitswesen gut abgebildet sehen. Daher haben wir ein Netzwerk ins Leben gerufen, in welchem sich alle im Gesundheitswesen tätigen Menschen, abseits von politischen Diskussionen, in einem geschützten Raum fachlich wie inhaltlich austauschen können. Wir bieten eine Basis, um Ideen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, in aktuellen wie zukünftigen Entscheidungspositionen etwas zu bewegen.

An welche Personen bzw. Berufsgruppen richtet sich Ihr Verein?

Mag.a Sattelberger: Die Zusammensetzung unserer Mitglieder reicht von Newcomer:innen über Health Professionals bis hin zu erfahrenen Entscheidungsträger:innen. Auch der berufliche Hintergrund ist breit gefächert. Er erstreckt sich vom intra- und extramuralen Bereich über diverse Gesundheitsberufe

bis hin zur Medizintechnik oder Forschung. Dies ist bewusst so vorgesehen, da auch unser Gesundheitswesen sehr komplex ist.

Inwiefern können Ordinationsassistent:innen von einer Mitgliedschaft profitieren?

Bernhardt, MBA: Als Mitglied bekommt man ein großes, diverses Netzwerk zur Verfügung gestellt. Es gibt Veranstaltungen, die Möglichkeit eines Mentorings sowie unterschiedlichste Fachexpert:innenvorträge. Ein weiterer Benefit sind unsere Safe Space Calls, bei denen sich die Mitglieder in einem geschützten Rahmen offen und konstruktiv über Themen, die sie beschäftigen, austauschen können. Ein Großteil unseres Angebotes ist zudem online zugänglich, um zum Beispiel auch Gruppen wie Mütter zu erreichen. Zusätzlich bieten wir Mitgliedern in verschiedenen Formaten eine Bühne.

Neue Mitglieder haben die Möglichkeit, sich online zu bewerben. Sind mit einer Mitgliedschaft auch Kosten verbunden?

Mag.a Sattelberger: Unser Mitgliedsbeitrag beläuft sich aktuell auf 111 Euro pro Jahr. Dieser ist allerdings eher ein Unkostenbeitrag, der sicherstellen soll, dass man die Mitgliedschaft auch sinnvoll nutzt und die Angebote in Anspruch nimmt. Hauptsächlich finanzieren wir uns über unsere Gründungspartner:innen und in Zukunft auch über Sponsoring. Wir gehen bei der Aufnahme der Mitglieder selektiv vor, um uns zu vergewissern, dass unsere Botschaft von allen mitgetragen und weitergegeben wird. Einerseits streben wir eine Deckungsgleichheit im Sinne des Spirits an. Andererseits wollen wir unbedingt sicherstellen, dass wir nicht zu homogen werden und auch Diversitätsaspekte abdecken. Für Innovation braucht es immer ganz unterschiedliche Blickwinkel, diese wollen wir in Solar Plexus garantieren.

Solar Plexus engagiert sich seit 2020 für Female Empowerment, Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Können Sie hierfür konkrete Beispiele nennen?

Bernhardt, MBA: Wir arbeiten beispielsweise mit der IMC FH Krems und dem Institut für Gendermedizin der MedUni Wien zusammen und betreiben Forschung in Hinblick auf weibliche Karrieren im Gesundheitswesen sowie den Gender Health Gap. Mit unseren starken Gründungspartner:innen wie beispielsweise der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG), der Vinzenz Gruppe und den Elisabethinen ist diesbezüglich nicht nur Feldforschung, sondern auch eine direkte Umsetzung möglich. Konkret konnten wir auch bereits eine Studie zur Patient Journey von Mammakarzinompatient:innen durchführen.

Welche Möglichkeiten gibt es, den Verein näher kennenzulernen?

Mag.a Sattelberger: Unser neues Mitgliedsjahr 2024/25 startet im März und davor wird es die Gelegenheit geben, uns in virtuellen Gesprächen kennenzulernen. Auf unserer Homepage solarplexus.at finden Interessierte nähere Informationen sowie unsere Kontaktdaten. Außerdem sind wir auf LinkedIn, Instagram und Facebook aktiv.

Das Gespräch führte Mag.a Ines Pamminger, BA.

Ärzt:in Assistenz Information 14 September 2023

© SOLAR PLEXUS

Die Solar Plexus-Gründerinnen Julia Bernhardt, MBA und Mag.a (FH) Magdalena Sattelberger.

„Wir wollen etwas bewegen“

Der Verein Solar Plexus bringt Vielfalt und Innovation ins Gesundheitswesen

Schwere, geschwollene Beine: Was tun?

Ein MeinMed-Webinar über Venenleiden

Beinschwellungen, die von Varizen („Krampfadern“) bis hin zu der venösen Thrombose reichen, können vielerlei Ursachen haben. In einem MeinMedWebinar gab Assoz.-Prof. Dr.in Stanislava Tzaneva, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie an der Medizinischen Universität Wien, einen kompakten

MEINMED-VORTRAG

Im Rahmen von MeinMed hielt Assoz.-Prof. Dr. in Stanislava Tzaneva einen Vortrag über Venenleiden. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/1681

Das Webinar wurde unterstützt von:

Überblick über Vorbeugung, Diagnose und Behandlungsmethoden venöser Erkrankungen. Kooperationspartner war die Österreichische Gesundheitskasse. 75 Prozent aller Menschen über 70 Jahre haben Probleme mit Varizen. Eine der Hauptursachen ist das Alter, aber auch die familiäre Belastung, Übergewicht und Bewegungsmangel zählen zu den Risikofaktoren. Allerdings liege es tatsächlich zu 75 Prozent am Lebensstil, ob man im Alter Venenprobleme bekomme. „Hier spielen unsere Ernährung, Stress, Alkohol oder auch lange sitzende oder stehende Tätigkeiten eine große Rolle“, so die Expertin. Es handelt sich um eine chronische Krankheit mit fortschreitendem Verlauf. Die Symptome sind vielfältig, reichen von „unruhigen Beinen“ über nächtliche Wadenkrämpfe bis hin zu Venenentzündungen. „Behandlungsmöglichkeiten gibt es in jedem Krank-

Weil

Inkontinenzversorgung

eine Sache des

Vertrauens

ist.

heitsstadium, allerdings gilt wie so oft: Je früher, desto besser“, so Dr.in Tzaneva. Die Diagnose erfolgt mittels Anamnese, klinischer Untersuchung und einer Ultraschalluntersuchung. Für die Therapie stehen zunächst Kompressionsstrümpfe sowie venoaktive Medikamente zur Verfügung, die im Anfangsstadium Beschwerden deutlich mindern können. Auch das Hochlagern der Beine, kalte Duschen, viel Bewegung, eine Gewichtsreduktion sowie der Konsum von viel Wasser können Symptome bei Krampfadern lindern.

Inkontinenzversorgung – so einfach geht ’s * : Inkontinenz-Verordnung für den Patienten ausstellen. Die Verordnung wird an L&R geschickt (danach reicht ein kurzer Anruf oder eine E-Mail alle 3 Monate durch den Patienten). Wir liefern hochwertige Markenprodukte von Attends® kostenfrei mit der österreichischen Post bis zur Haustüre des Patienten.

So erreicht uns Ihr Patient:

Ärzt:in Assistenz Information

Wien, Salzburg, NÖ, Burgenland, OÖ, Tirol Steiermark, Kärnten Telefon: +43 (0)1 576 70-500+43 (0)316 673 000 Fax: +43 (0)1 577 17 30+43 (0)316 68 23 45 E-Mail: inko@at.LRmed.com Eine österreichweite Partnerschaft von Lohmann & Rauscher und Attends zur qualitativ hochwertigen und einfachen Versorgung bei Inkontinenz. *gilt für ÖGK Patienten, mit Ausnahme von Vorarlberg

Alice Herzog, Margit Koudelka

© shutterstock.com/Julia Uz

In einer Arztpraxis gibt es viele Aufgaben zu jonglieren, Zeit ist zumeist Mangelware. Damit alle Prozesse optimal ineinandergreifen und reibungslos ablaufen, bedarf es eines schlauen Praxismanagements. Eine gute Organisation ist die Voraussetzung für Effizienz im Arbeitsalltag sowie für die Zufriedenheit aller: der Patientinnen und Patienten und des gesamten Ordinationsteams. Die Strukturierung von Arztpraxen zählt zu den Themen, mit denen sich Barbara Weber, MBA aus Hitzendorf (Steiermark) beschäftigt. Die ehemalige Ordinationsassistentin unterstützt nach einigen Weiterbildungen nun als Ordinationscoach Berufskolleginnen und -kollegen bei verschiedensten Themen, die im Arbeitsalltag in einer Arztpraxis relevant sind. Ihre Überzeugung: „In einer Ordination ist eine gute Organisation das Wichtigste.“

Ein Blick über den Tellerrand

Um Abläufe optimieren zu können, müssen Schwachstellen erst einmal erkannt werden. Das ist oft nicht so einfach, da sich bei langer Tätigkeit in einem Bereich mitunter eine gewisse Betriebsblindheit einschleicht und bestimmte Handgriffe zur Gewohnheit werden. Diesbezüglich rät die Expertin, generell offen für Veränderungen und Neues zu sein, aktiv zu werden, kritisch zu denken, und zur Bereitschaft, bisherige Herangehensweisen zu hinterfragen. „Gerade in der Medizin sind sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Assistentinnen und Assistenten dazu verpflichtet, sich fortzubilden. Das ist selbstverständlich, da sich viel Neues im Bereich der Forschung ergibt und wir alle ja die Patienten optimal versorgen und betreuen möchten“, so Weber. Dazu ist es nötig, sich die Prozesse in der eigenen Praxis anzusehen. Nicht nur im medizinischen, sondern auch im administrativen und organisatorischen Bereich gibt es laufend Neuerungen. Eine kritische Prozessanalyse hilft dabei, Engpässe, Redundanzen und ineffiziente Schritte in den Abläufen zu identifizieren. „Dazu kann man Kongresse und

Seminare besuchen oder sich beraten lassen. Auch Vergleiche mit anderen Ordinationen im Sinne von Benchmarking und Best Practices öffnen einem oft die Augen“, meint die Trainerin.

Zeitdieben auf der Spur

Der „Feind“ ist wie so oft die (zu kurze) Zeit, in der etliche Aufgaben erledigt und zahlreiche Patienten betreut werden wollen. „Oftmals hat deshalb in der Ordination niemand Zeit, sich wirklich Gedanken zu machen, Prozesse aufzuzeichnen und daran zu arbeiten. Ständig wird ‚nur‘ abgearbeitet“, berichtet Weber. Dabei können eine gute Organisation, eine klare Verteilung der Aufgaben je nach Stärken der einzelnen Teammit-

DIE SMART-REGEL

glieder und eine einheitliche Kommunikation dabei helfen, wertvolle Zeit zu sparen. Barbara Weber nennt ein Beispiel aus der Praxis: Frau Dr.in Manuela Musterfrau ruft die Patienten selbst auf. Das dauert eine gewisse Zeit: Sie muss nachsehen, wer die/ der Nächste ist, die Person aufrufen, die Kartei öffnen und vorbereiten sowie die Hygienemaßnahmen treffen. Bis die eigentliche Konsultation beginnen kann, vergehen etwa 30 Sekunden. Das klingt nicht nach viel. Bei 20 Patienten am Tag läppert sich diese Vorbereitungszeit allerdings auf immerhin zehn Minuten zusammen, bei 40 Patienten bereits auf 20 Minuten. Hier wäre zu überlegen, der Assistenz das Aufrufen der Patienten zu übertragen.

Spezifisch: Ziele möglichst konkret und spezifisch formulieren.

Messbar: Qualitative und quantitative Messgrößen bestimmen.

Attraktiv: Maßnahmen so planen, dass sie für alle Beteiligten attraktiv sind.

Realistisch: Ziele so festlegen, dass sie mit den verfügbaren Ressourcen erreichbar sind.

Terminiert: Ziele zeitlich verbindlich festlegen. Was ist bis wann zu tun?

Ärzt:in Assistenz Information 16 September 2023

© privat

EXPERTIN: Barbara Weber, MBA Ordinationscoach in Hitzendorf (Stmk.) ordinationscoach.at

© shutterstock.com/The Studio

„Eine gute Organisation ist das Wichtigste“

Mit sorgfältig geplanten Strukturen und Abläufen den Praxisalltag vereinfachen

Alle möglichen Ressourcen nutzen

Häufig werden digitale Möglichkeiten zu wenig genutzt. Vor allem, was das Terminmanagement betrifft, besteht diesbezüglich oft Optimierungspotential.

Apropos Termin: Bei der Einteilung sollte man immer mit Akutfällen rechnen und für diese ein Zeitfenster einplanen. Viel Zeit kosten zudem Erklärungen für Patienten, die jedoch wichtig sind. Hier wäre ein möglicher Ansatz, die Informationen schriftlich festzuhalten und den Patienten zu übergeben. Häufig ist eine unpräzise Sprache – ob am Telefon oder im persönlichen Gespräch – ein Grund für Missverständnisse und somit für Verzögerungen. „Sorgen Sie für eine klare Kommunikation mit Patienten sowie im Team. Dies lässt sich in Rollenspielen üben. Effiziente interne Kommunikationswerkzeuge können in einem Leitfaden festgehalten werden, um lange Diskussionen zu vermeiden“, rät der Ordinationscoach. Möglichkeiten zur Melioration der Prozesse sieht Barbara

Weber in der Eliminierung von unnötigen Arbeiten, etwa dem doppelten oder manuellen Führen von Listen. Einverständniserklärungen beispielsweise lassen sich stattdessen digital mittels eines Unterschriftenpads erfassen. Damit (digitale) Hilfsmittel auch optimal eingesetzt werden, ist natürlich Voraussetzung, dass alle Teammitglieder damit vertraut sind respektive gegebenenfalls eingeschult werden.

Anrufe von Patienten, die ihren Termin vergessen haben, lassen sich mittels Terminerinnerungen oder -karten reduzieren. Um Verwirrung und unnötigen Zeitaufwand zu vermeiden, empfiehlt Weber: „Entwickeln Sie klare Standardprozesse und Richtlinien für häufige Aufgaben.“

Es geht los …

Sind die Defizite entlarvt und die nötigen Maßnahmen erarbeitet, gilt es, das gesamte Team sowie die Chefin oder den Chef von den Vorteilen der Neuerungen zu überzeugen. Dies erfordert eine gute

Normison Ohrenspray

Schwimmen und Tauchen – egal ob in Schwimmbad, See oder Meer – spült Wasser in Ihre Ohren. Normison entfernt dieses Wasser rasch aus den Ohren, trocknet die Hautoberfläche und vermeidet somit mögliche Entzündungen des äußeren Gehörganges. Normison hilft, den natürlichen Säure-

schutzmantel der Haut wieder herzustellen.

Enthaltenes Dexpanthenol pflegt und schützt die Haut zusätzlich.

Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung von Entzündungen im äußeren Gehörgang nach häufigem oder länger dauerndem Aufenthalt im Wasser. Daher empfohlen nach dem Baden, Duschen, Schwimmen und Tauchen. Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

www.sigmapharm.at

Vorbereitung. Für eine erfolgreiche Präsentation der Ideen ist es wichtig, alle Zahlen und Fakten parat zu haben, um die Vorteile – wirtschaftliche wie auch medizinische – handfest untermauern und allfällige unberechtigte Bedenken ausräumen zu können. Zudem empfiehlt es sich, den Vortrag bzw. das Gespräch vorab zu üben. Und noch ein Tipp: Um die eigenen Ideen vorzubringen, ist es nicht zielführend, zu warten, bis es „einmal passt“. Das könnte im hektischen Ordinationsalltag bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern. Besser ist es, einen Termin zu fixieren, der für alle Praxismitarbeiter verbindlich ist. Wurde dieser Schritt getan und geht es an die Umsetzung, sollte man jedoch nichts überstürzen bzw. nicht alles auf einmal angehen wollen. Erfolgversprechender ist es, einzelne Maßnahmen nach und nach zu realisieren und zwischendurch zu evaluieren. Dabei hat sich ein konkreter Plan als hilfreich erwiesen. Einen guten Anhaltspunkt bietet die sogenannte SMARTRegel (siehe Grafik Seite 16).

Margit Koudelka

Ärzt:in Assistenz Information

Aktuelles aus dem Berufsverband

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien hatte BdA-Präsidentin Mag.a Elisabeth Hammer-Zach am 20. April Gelegenheit, die Anliegen des Berufsverbandes persönlich im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vorzubringen und schriftlich zu übergeben (siehe INFO 1).

Leider kam die Antwort erst zwei Monate später – nach nachdrücklicher Aufforderung. Es war dies eine Stellungnahme mit dem Hinweis, dass für mehr Fortbildung mehr Geld nötig sei, das nicht vorhanden sei. Für die meisten dieser Anliegen sei zudem ohnehin nicht das Ministerium zuständig, sondern die Ärztekammern, mit denen man sich abstimmen solle. Bei neun Kammern im Lande ist das leichter gesagt als getan.

Reformierung:

Assistenzberufe ins Gesundheitsberuferegister aufnehmen

Das Anliegen, Assistenzberufe ins Gesundheitsberuferegister aufzunehmen, liegt auf Eis oder in einer Schublade – je nachdem, wie man es formulieren möchte. Der Gesetzesentwurf wurde bereits vor neun Monaten bei der Koordinierungsstelle eingebracht und seither nicht bearbeitet. Es scheint, als wollten die einen nicht, was die anderen ausgearbeitet haben. Vermutlich erwartet die „andere Seite“ eine Gegenleistung (also die Zustimmung zu einem anderen Projekt), bis sie zu einer Entscheidung gelangt. So wird in Österreich gearbeitet. Man darf sich also nicht wundern, wenn nichts vorangeht und Stillstand herrscht.

Der BdA in den Medien

Am 20. Juli wurde der BdA eingeladen, bei Ö1-Radiodoktor Dr. Ronny Tekal den Beruf der Ordinations-

Mehr Anerkennung für Ordinationsassistent:innen

Ordinationsassistent:innen finden in der Öffentlichkeit kaum Anerkennung, obwohl sie einen wichtigen Beitrag im österreichischen Gesundheitssystem leisten. Die Aufnahme der medizinischen Assistenzberufe in das Gesundheitsberuferegister (GBR) ist aus Sicht des BdA nicht nur ein längst überfälliges Zeichen der Wertschätzung, sondern auch von großer Bedeutung für die Bedarfsplanung und das Erkennen von Versorgungslücken.

Die Aufgaben bei der Versorgung werden mit zunehmender Alterung, dem Anstieg chronischer Erkrankungen und den geänderten Bedürfnissen der Menschen sowie dem verstärkten Einsatz von Medizintechnik immer aufwendiger und komplexer. Zur nachhaltigen Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, effektiven und effizienten Gesundheitsversorgung für alle müssen die Synergien im Gesundheitssystem besser genutzt werden.

Für medizinische Assistenzberufe – insbesondere für die Ordinationsassistenz – müssen daher dringend Maßnahmen gesetzt werden, um deren Arbeitsbedingungen zu verbessern und sie für die Zukunft zu rüsten. Die Investition in eine gute Ausbildung stellt dabei einen essenziellen Faktor dar, sodass Ordinationsassistent:innen den gestiegenen Anforderungen auch gerecht werden können.

Die unterschiedlichen Settings in den Ordinationen verlangen von Ordinationsassistent:innen eine immense Flexibilität, was eine längere und fundiertere Ausbildung und die Möglichkeit zur Weiterbildung voraussetzt. Daher ist aus Sicht des BdA eine Evaluierung des MABG sowie der MAB-AV dringend erforderlich, um den enormen Herausforderungen in der Praxis auch künftig gerecht werden zu können.

Ordinationsassistent:innen benötigen zur Bewältigung ihrer täglichen Arbeit eine Erweiterung ihrer fachlichen Expertise. Die Aus-

assistenz vorzustellen. Gemeinsam mit einer Kollegin aus Wien und einem Kollegen aus Niederösterreich konnte Mag.a Elisabeth HammerZach in angenehmer

bildung sollte daher um nachfolgende Inhalte* erweitert werden:

� Vermittlung bzw. Vertiefung von Kenntnissen in Wundversorgung, Arzneimittellehre und Labor

� Umgang mit dementen Patient:innen, mit Analphabetismus und unterschiedlichen Ethnien

� Englisch für die Praxis

� Datenschutz

� IT, digitale Patient:innenbetreuung (Telemedizin)

� Moderation

� Grundlagen des Marketings und der Betriebsoptimierung

Die Ausweitung von Ausbildungsumfang und -inhalten mit einhergehender Erweiterung von Kompetenzen ermöglicht eine bessere Unterstützung der Ärzt:innen im niedergelassenen Bereich und führt gleichzeitig zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Bspw. benötigen Ordinationsassistent:innen eine Berechtigung für nachfolgende Befugnisse*:

� Verabreichung von Medikamenten mittels subkutaner Injektion

� Vorbereitung und Verabreichung von Infusionen

� Erweiterungen im Bereich der standardisierten diagnostischen Programme

Abschließend spricht sich der BdA für eine konkrete Regelung des Umfangs der im MABG geregelten Fortbildungsverpflichtung aus.

Zudem sollte für Ordinationsassistent:innen eine gesetzliche Grundlage zur Weiterbildung geschaffen werden, um die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen, durch Teilnahme an Weiterbildungen gem. GuK-WV.

* beispielhafte Aufzählung

Ärzt:in Assistenz Information 18 September 2023

© shutterstock.com/Oleksiy

>

Mark

INFO 1

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc Wartezimmer TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.

+43-732-60 27 28-0

www.y-doc.at

Wartezimmer TV

Aktuelles aus dem Berufsverband

Atmosphäre den Beruf, seine Besonderheiten und die Anliegen des Berufsverbandes präsentieren. Vielen Dank an Dr. Ronny Tekal! Darüber hinaus konnte die Verbandspräsidentin noch zwei Interviews geben: das eine für „Am Puls“, Zeitschrift für Gesundheitsund Sozialberufe, das andere für die Zeitung „Ingo“ des Krankenhauses der Vinzenz Gruppe. Öffentlichkeitsarbeit ist mitunter mühsam und nicht immer von Erfolg gekrönt, aber steter Tropfen höhlt den Stein und so werden die Funktionär:innen des BdA weiterhin aktiv bleiben. Für alle Artikel und die Radiosendungen erhielten diese von den Berufskolleg:innen durchwegs positives Feedback. Ein netter Nebeneffekt: Nach Durchforsten der Mitgliederlisten kam der BdA-Vorstand auf 16 männliche Kollegen im Verband. Es bleibt zu hoffen, dass diese stetig mehr werden, denn das fördert die Diversität.

Neues aus Tirol

Einen Rückschlag mussten Vertreter:innen des Berufsstandes der Ordinationsassistenz in Tirol hinnehmen. Einerseits findet es das AZW (Ausbildungszentrum West) nicht der Mühe wert, mit dem BdA zusammenzuarbeiten. Es wäre dem Geschäftsführer des Ausbildungsträgers

CW-Consult Unternehmensberatung, Mag. Sebastian Wechselberger, zwar durchaus recht, wenn der BdA sein Institut bewerben würde, zu einer Kooperation ist er jedoch nicht bereit. Dieser hat praktisch die Oberhoheit über Ausund Weiterbildungen im Gesundheitsbereich in Tirol, somit ist seine Haltung kaum verwunderlich. Zudem fand die vom BdA geplante Tagung mit anschließendem Sommerfest bei den Tiroler Kol-

leg:innen keinen großen Anklang, weshalb sie mangels ausrei chender Anmeldungen abgesagt wurde. Nichtsdes totrotz freuen sich die Mitglieder des BdAVorstandes über bestehende Kooperationen in Vorarlberg, Salzburg und der Steiermark, außerdem in Ober- und Niederösterreich.

Kollektivvertrag für ganz Österreich

Eines der großen Ziele des BdA ist ein einheitlicher Kollektivvertrag für ganz Österreich. Die derzeitige Situation mit neun Verhandlungen – das bedeutet 20 Termine und mehr im Jahr, bis alle Kolleg:innen eine Lohnerhöhung bekommen – ist untragbar. Darüber hinaus wäre es an der Zeit, von den Launen und Befindlichkeiten der einzelnen Kammern und von ihren eigenen Verhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse weniger abhängig zu sein. Dazu sei gesagt: Die Gewerkschaft der Privatangestellten, kurz GPA, ist gesetzlich befugter Vertreter bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Sie tritt sehr wohl immer für die Anliegen des BdA ein – entgegen manchen Unkenrufen in den sozialen Medien. Wenn die GPA weiterhin die Interessen der Ordinationsassistent:innen gut vertreten soll, ist es nötig, dass diese auch geschlossen dahinterstehen. Eine GPAMitgliedschaft wäre ein Schritt in diese Richtung.

Ein Aufruf an alle Kolleg:innen in eigener Sache

Die Arbeit im Verband ist hochinteressant. Man ist immer auf dem neuesten

Bezug auf Kollektivvertragsverhandlungen, rechtliche Änderungen und Fortbildungen für Angestellte in Ordinationen. Fortbildungen kann die offizielle Vertretung des BdA zum Großteil kostenfrei besuchen, es gibt spannende Einblicke in die Organisation von Fortbildungen und der BdA erfreut sich einer sehr netten Gemeinschaft. Treten Sie bei und bringen Sie sich ein, es zahlt sich aus.

Weitere Infos auf arztassistenz/fortbildungen

Ärzt:in Assistenz Information 20 September 2023

©

Kongress der MedAk für Mitarbeiter:innen in Arztordinationen, Linz 29.09. 30.09. Kongress „Onkologie für die Praxis“, Linz 06.10. 07.10. BdA-Kongress, Wien 07.10. STAFAM-Kongress für Allgemeinmedizin, Graz 23. bis 25.11.

Tiroler Landeswappen

© shutterstock.com/Lightspring <

Rezepttipp: Süßkartoffelauflauf mit Grünkernkruste

Zutaten für 4 Personen:

Für die Kruste

� 40 g Walnüsse

� 60 g Grünkern (grob geschrotet)

� 140 ml Wasser

� 2 EL gehackte frische Petersilie (glatte oder krause nach Wunsch)

Für den Auflauf

� 400 g Süßkartoffel

� 100 g Pastinake

� 100 g Karotte

� 200 g Brokkoli

� 2 EL Rapsöl

� 1 EL frische Thymianblättchen (alternativ 1 TL getrocknete)

� Salz

� Pfeffer

Für die Sauce

� 1 EL Maisstärke

� 125 ml Milch

� 125 ml klare Gemüsesuppe

� 2 EL gehackte frische Petersilie (glatte oder krause nach Wunsch)

� 1 Prise gemahlene Muskatnuss

� 1 EL Estragonsenf

� Salz

� Pfeffer

� 100 g Gouda

Zubereitung:

Für die Kruste die Walnüsse grob hacken. Mit dem Grünkern in eine beschichtete Pfanne geben und ohne Fett rösten, bis alles leicht Farbe annimmt. Mit Wasser aufgießen, vom Herd nehmen und ca. 30 Minuten quellen lassen. Dann die Petersilie zugeben.

Für den Auflauf Süßkartoffel, Pastinake und Karotte schälen und in dünne Scheiben schneiden. Den Brokkoli in mundgerechte Stücke zerteilen. Das Rapsöl in einer Pfanne er hitzen und das vorbereitete Gemüse darin ca. 10 Minuten bei mittlerer Hitze braten. Mit Thymian, Salz und Pfeffer verfeinern und in eine beschichtete Auflaufform füllen.

Für die Sauce Maisstärke mit 3 Esslöffeln Milch glattrühren. Die restliche Milch mit der Gemüsesuppe aufkochen und mit der glatt ge rührten Maisstärke binden. Petersilie hacken und in die Sauce rühren. Mit frisch geriebener Muskatnuss, Senf, Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Backrohr auf 180 °C vorheizen. Die Sauce über das Gemüse gießen und die Grünkern-Walnuss-Masse darauf verteilen. Den Gouda reiben und über den Auflauf streuen und 25–30 Minuten goldbraun backen.

boso medicus exclusive Automatisierte Dreifachmessung mit Mittelwertanzeige

„Ein Kochtopf voll Genuss & Wohlbefinden – weil Gesundheit das Wertvollste ist, 70 schnelle Rezepte für jeden Tag“

160 Seiten, ISBN 978-3-7088-0825-3, Kneipp-Verlag-Wien.

boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.

Zur Bestellung vor Ort:

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at

Ärzt:in Assistenz Information

So individuell wie die Gesundheit.

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG

boso medicus exclusive Oberarm-Blutdruckmessgerät | Medizinprodukt

„Inflation bestimmt die Verhandlungen“

Wien fehlt als einziges Bundesland in der Aufzählung der positiven Resümees 2023

Die Großwetterlage bei den Ärztekammern hat sich geändert – ob das ein Klimawandel ist, wird sich zeigen. Was ist passiert? Die dunklen Wolken im Süden (mehr darüber war in der Frühjahrsausgabe der Ärzt:in Assistenz zu lesen) haben sich verzogen. Wir als Gewerkschaft GPA konnten mit der Ärztekammer Kärnten einigermaßen überraschend ein tragfähiges Ergebnis für die Kolleginnen und Kollegen erzielen.

Ein Quantensprung in acht Bundesländern

Die hohe – von dieser Regierung mitverschuldete – Inflation war und ist 2023 das bestimmende Thema bei allen Kollektivvertragsverhandlungen. Besonders hervorzuheben ist, dass wir in acht von neun Bundesländern als Basis der Verhandlung die Inflationsraten eines Betrachtungszeitraums vereinbaren konnten. Dieser Betrachtungszeitraum war von November bis Oktober.

Klingt unspektakulär, ist bei unseren Verhandlungen mit den Ärztekammern jedoch als Quantensprung zu sehen. Warum? Die Inflation trifft uns alle – auch die Ärztinnen und Ärzte selbst. Doch die Betroffenheit von der Teuerung ist eine gänzlich andere. Das zeigen nahezu alle seriösen Wirtschaftsanalysen. Bemerkenswerterweise wurde unsere Argumentation von den meisten Ärztekammern akzeptiert und verstanden. Und so ist es uns auch gelungen, gute Abschlüsse zu erzielen. Hierbei sei positiv erwähnt, dass wir von Seiten der Ärztekammern bei allen Verhandlungen große Wertschätzung gegenüber den Arztassistentinnen und -assistenten bzw. Angestellten verspürt haben. Nichtsdestotrotz waren die Verhandlungen zäh und oft kurz vor dem Scheitern.

Dunkle Wolken über der Bundeshauptstadt

Gescheitert sind die Verhandlungen in Wien nicht. Sie fanden schlicht nicht seriös statt. Untragbar! Wien – das neunte Bundesland – fehlt in der Aufzählung der positiven Resümees 2023 gänzlich. Haben sich die dunklen Wolken von Kärnten nach Wien verzogen? Scheinbar JA! Ist das für uns als Klimawandel hier in Wien zu werten? Vielleicht.

Wir sind jedenfalls bereit, gemeinsam

mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort Druck aufzubauen. Deshalb starten wir als ersten Schritt eine Petition für einen „Kollektivvertrag 2023 für Wien“. Sollte sich das Klima innerhalb der Ärztekammer Wien nicht bald bessern und wir keine vernünftige Verhandlung führen können, werden wir sukzessive Druck aufbauen, bis hin zu medial wirksamen, größeren Protestaktionen. Ob das im Sinne der angeschlagenen Ärztekammer Wien ist? Ich mag es bezweifeln. Wir fordern die Ärztekammer Wien auf, ihre hausgemachten Gewitterwolken zu beseitigen und im Sinne der verlässlichen, fleißigen und treuen Kolleginnen und Kollegen einen Kollektivvertragsabschluss mit uns als Gewerkschaft GPA zu vereinbaren! Wir sind jederzeit dazu bereit!

* Details zu allen Abschlüssen sind auf der Homepage zu finden – unter: gpa.at/kollektivvertrag/ gesundheit-und-soziales/arztpraxen-labors

Sie möchten uns bei unseren Bemühungen um bessere Kollektivverträge für Arztangestellte unterstützen?

Werden Sie jetzt Mitglied auf gpa.at/mitglied-werden

Gemeinsam erreichen wir mehr!

22 September 2023

Ärzt:in

©

Assistenz Kommentar

privat © shutterstock.com/lNew Africa

GASTAUTOR: Christoph Zeiselberger Wirtschaftsbereichssekretär Gewerkschaft (GPA)

„Die Inflation trifft uns alle –auch die Ärzt:innen.

< INFO

Doch die Betroffenheit ist eine gänzlich andere.“

Testen Sie Ihr Wissen

… und sammeln Sie Fortbildungspunkte für Ihr BdA-Fortbildungsdiplom

Dieser Fragebogen beinhaltet je drei Fragen zu folgenden Beiträgen:

Ein sehr gefährliches Trio (S. 6)

Sei doch nicht immer so gereizt! (S. 8)

Gefährliche Pfropfen in den Blutgefäßen (S. 12)

Für den bestandenen Test erhalten Sie 1 Fortbildungspunkt Der Test gilt als „bestanden“, wenn 66 % der Antworten richtig sind.

Die Zahl in der Klammer gibt an, wie viele der angeführten Antwortpunkte richtig sind.

Wir wünschen viel Erfolg!

Auf welche Organe wirkt sich Diabetes besonders stark aus? (2)

Auf die Schilddrüse.

Auf die Nieren.

Auf das Herz.

Auf die Milz.

Diabetespatient:innen sollten … (2)

… nebst Blutzuckerspiegel auch Cholesterin und Blutdruck im Auge behalten.

… körperliche Aktivität meiden, um Herz und Nieren nicht zu schaden.

… sich ausschließlich auf die Blutzuckerwerte konzentrieren.

… bei Abweichungen von ihren Normwerten rasch ihre Ärzt:in konsultieren.

Was trifft auf Diabetes Typ 2 zu? (2)

Ausschließlich ältere Menschen sind davon betroffen.

Er ist eine Stoffwechselerkrankung.

Er ist eine chronische Erkrankung.

Er kann nicht durch den Lebensstil beeinflusst werden.

Welche Obstsorten können RDS-Patient:innen bedenkenlos essen? (2)

Äpfel. Bananen. Erdbeeren. Mangos.

Was trifft auf RDS zu? (1)

Es ist eine rein psychosomatische Erkrankung. Es gibt Durchfall-, Verstopfungs- und Mischtypen.

Es ist keine valide Diagnose.

Männer sind deutlich häufiger davon betroffen.

Was sind mögliche Ursachen für RDS? (2)

Parasitenbefall.

Eine gestörte Schleimhautbarriere. Eine beeinträchtigte Darm-Hirn-Achse. Eine chronische Entzündung des Darms.

Welche Faktoren erhöhen das Thromboserisiko? (3)

Bewegungsmangel. Übergewicht. Körperliche Aktivität. Rauchen.

In welchen Gefäßen treten Thrombosen am häufigsten auf? (2)

In den Hirnvenen. In den Beckenvenen. In den Armvenen. In den Beinvenen.

Wie wird die Blutstillung und -gerinnung noch genannt? (1)

Hämatom. Hämostase. Hämorrhoiden. Hämoglobin.

Senden Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen ein

Bitte scannen Sie den ausgefüllten Fragebogen ein und senden Sie ihn an die BdA-Mail-Adresse: bda.diplom@arztassistenz.at (Bearbeitungen per Post oder Fax sind leider nicht mehr möglich)

Das Ergebnis der Auswertung wird Ihnen 1x zum Jahresende vom BdA per E-Mail mitgeteilt.

Mitglied des BdA? (Berufsverband d. ArztassistentInnen)

JA NEIN

Name Anschrift PLZ/Ort

E-Mail

23 September 2023

Ärzt:in Assistenz Fragebogen

bitte ausschneiden und faxen oder einscannen 1

1 2 3

4

2 3

5

6

8

7

9

BdA -KONGRESS WIEN

Samstag, 07. Oktober 2023

08:00 - 16:45 Uhr

Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Wien

Kosten

Mitglieder: 75 €

Nicht-Mitglieder: 95 €

Anmeldung

https://www.arztassistenz.at/fortbildung/ termine-im-ueberblick/bda-termine/ tagungen-kongresse/8-bda-kongress

6 BdA Fortbildungspunkte

Personalisierte Medizin:

Hintergrundwissen für die Ärzt:in Assistenz

Vorträge

• Hormone in den Wechseljahren

• Diabetes: Innovative Prävention und personalisiertes Management

• Maßgeschneiderte Medikation

• Jedes Herz schlägt anders: Kardiologie der Zukunft

• Für bessere Heilungschancen: Von Inkontinenz bis Impotenz

• Neues Service: Am Smartphone „Mit e-card berechtigen“

Programmänderungen vorbehalten

© shutterstock.com/ADragan