Una tejidaexperiencia en dos vías:

La experiencia de intercambio entre Colima (México) y Puglia (Italia), como parte del diálogo entre comunidades costeras y procesos de gobernanza participativa, representa un ejercicio profundo de revalorización del territorio desde el enfoque de identidades culturales, saberes locales y acción colectiva. Esta vivencia trasciende los marcos administrativos o académicos clásicos para adentrarse en una comprensión del territorio como construcción social, histórica, ecológica y afectiva. Aquí, el territorio no es simplemente un espacio geográfico, sino una red viva, un arte de pesca, que entreteje relaciones de naturaleza, cultura, memoria y acción colectiva.

La experiencia Colima–Puglia se construyó desde una doble vía metodológica que entrelazó la presencia física y el acompañamiento a distancia, posibilitando un tejido multiescalar de saberes, imágenes, recorridos y afectos. Caminos paralelos que permitieron una vivencia territorial expandida, donde los cuerpos, las palabras y las imágenes dialogaron desde distintos puntos del planeta, sostenidos por la intersección del hilo invisible de las comunicaciones interoceánicas. diálogo interoceánico, caminar y navegar el territorio Colima-Puglia.

Escrito por: Itzel Sosa Argáez y Omar Cervantes

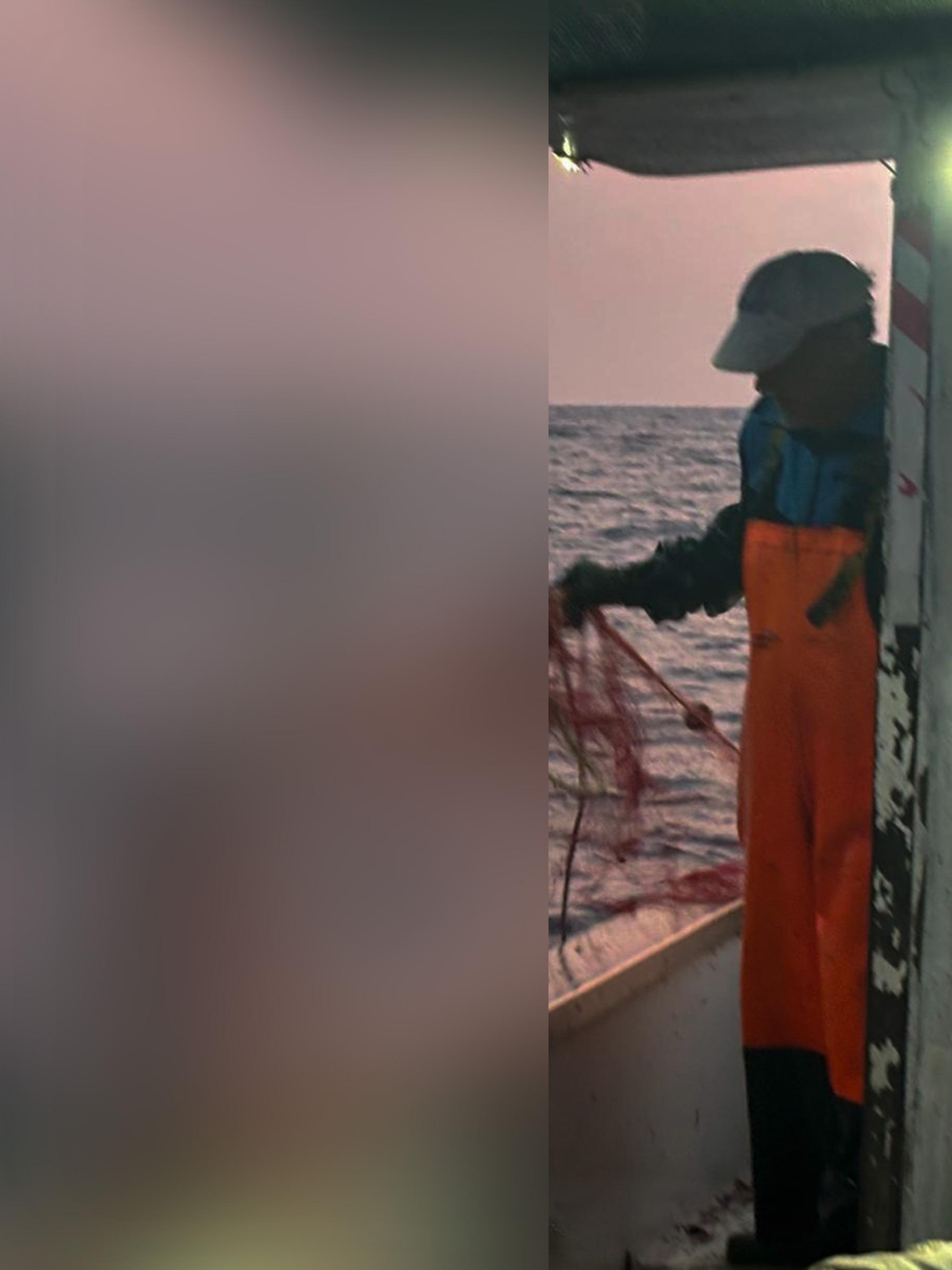

Por un lado, se desarrolló un proceso de reflexión situada a distancia, conducido por Itzel Sosa-Argáez, quien desde las costas de Colima hiló pensamientos, memorias y sentires, en resonancia con procesos de foto voz por Roberto Haudry y Omar Cervantes, donde las imágenes, los relatos y las caminatas realizadas en territorio Pugliese, articularon voces, silencios y preguntas en torno a la gobernanza de los mares, las prácticas de cuidado colectivo y la memoria de los cuerpos-territorio. La vivencia directa en la región de la Puglia fue encarnada por Omar Cervantes, quien, recorrió paisajes costeros y urbanos bajo la guía generosa y comprometida de Roberto Haudry.

Este recorrido se enriqueció con las experiencias vivenciales y saberes de los pescadores Cossimo y Enzo, actores locales que compartieron sus prácticas cotidianas de cuidado marino, ciudadanía activa y apropiación territorial. Esta travesía permitió navegar el territorio no solo con los pies, sino con la escucha abierta y la mirada sensible, reconociendo en cada gesto, en cada historia, una clave para pensar la sostenibilidad desde los vínculos.

Desde esta experiencia, el territorio se define a partir de criterios simbólicos, culturales y gastro ecológicos, más allá de los límites político-administrativos. Se construye en la interacción entre los ecosistemas locales, las prácticas alimentarias, los oficios tradicionales, las memorias colectivas y los vínculos afectivos con el lugar, el territorio es también “paisaje comestible”, “saberes de vida” y “resiliencia encarnada”.

Este entendimiento del territorio emerge desde:

• Los saberes de las comunidades costeras de Colima, como en la laguna Cuyutlán, donde sus productos (ostión, jaiba, almeja chirla) conforman no solo una dieta, sino una forma de vida y de identidad, y en playa Peña Blanca con los gorros y quitones univalvos, ambos endémicos del Pacífico central mexicano, en el que sus formas de transformación, preparación usos y costumbres les dan identidad a estos paisajes costeros alimentarios.

• La experiencia comparada con las costas de Puglia, en donde la ciudadanía activa y las prácticas de limpieza marina se articulan con procesos de construcción del bien común y del cuidado colectivo, en el que a través de los años se han creado y adaptado formas de conservación de sus mares; desde quienes viven de los frutos del mar y su pesca con consciencia, fomentando buenas prácticas de conservación y cuidado de estos maravillosos cuerpos de agua, tal es el caso de Enzo pescador clave de la comunidad de Torre San Giovani en Lecce y su lucha por la obtención del dispositivo legal Oasis azul, regido por el gobierno regional de Puglia, y Cossimo desde Torre Santa Sabina en Brindisi, ambos luchando colectivamente contra las restricciones, controles y normativas por preservar la pesca artesanal con sus variantes como la pesca turismo, regidos por las normas de la unión Europea que solo favorece a la industria pesquera y deportiva.

• Los aportes de la academia comprometida, que, en lugar de imponer marcos conceptuales cerrados, acompaña procesos de investigación-acción desde el sentipensar, reconociendo la capacidad de las comunidades para generar sus propios diagnósticos y horizontes, reconociendo sus saberes y tomándolos como base de estrategias de gobernanza costera con consciencia.

• La definición del territorio en esta experiencia es plural, multiescalar y situada. No se impone desde arriba ni se reduce a una categoría tecnocrática. Por el contrario:

• Se construye en diálogo con los actores, quienes participan activamente en talleres, recorridos comunitarios, mapeos colectivos y acciones de incidencia.

• Se resignifica desde el “nosotros” comunitario, que incluye pescadores, mujeres recolectoras, jóvenes activistas, académicos aliados y redes internacionales solidarias.

• Surge desde una ética del cuidado, donde el vínculo con el territorio implica afecto, memoria, lucha y esperanza. Como lo expresa la práctica metodológica inspirada en el “sentipensar”, la construcción territorial no es un ejercicio frío de categorización, sino un acto profundo de reconocimiento mutuo y de resistencia al despojo.