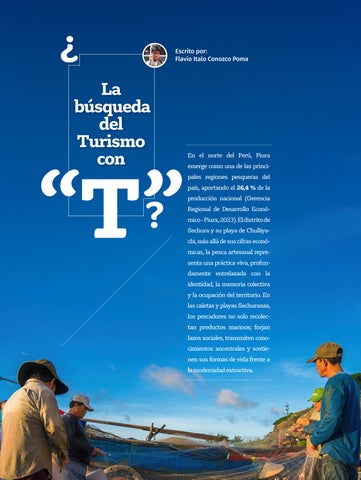

La búsqueda del Turismo con

Escrito por:

Flavio Italo Conozco Poma

En el norte del Perú, Piura emerge como una de las principales regiones pesqueras del país, aportando el 26,4 % de la producción nacional (Gerencia

Regional de Desarrollo Económico - Piura, 2023). El distrito de Sechura y su playa de Chulliyachi, más allá de sus cifras económicas, la pesca artesanal representa una práctica viva, profundamente entrelazada con la identidad, la memoria colectiva y la ocupación del territorio. En las caletas y playas Sechuranas, los pescadores no solo recolectan productos marinos; forjan lazos sociales, transmiten conocimientos ancestrales y sostienen sus formas de vida frente a la modernidad extractiva.

El presente artículo aborda la pesca artesanal desde la experiencia concreta de vida de pescadores sechuranos, que tuve la oportunidad de conocer en mi trabajo de campo cumpliendo mi labor como estudiante de antropología, y siguiendo en el marco del enfoque de sostenibilidad y el “Turismo con T”, un concepto que nos invita a pensar el turismo como un lugar, en los términos del francés Marc Augé (1993), esto es, un espacio habitado, significativo, relacional e identitario. Esta mirada permite visibilizar el valor territorial, ecológico y cultural de las prácticas pesqueras artesanales frente al riesgo de su invisibilización y sufrimiento.

La pesca artesanal en Sechura no puede comprenderse únicamente como una actividad económica. Se trata de un sistema cultural, una forma de vida que moldea la identidad de las comunidades costeras. En palabras de Figueroa (2022), las prácticas ancestrales de pesca constituyen un eje clave en la seguridad alimentaria, el empleo familiar y, sobre todo, en el sentido de pertenencia territorial. Así lo demuestra el uso persistente de tecnologías tradicionales como el caballito de totora y la balsilla, embarcaciones que, lejos de quedar relegadas al pasado, continúan vigentes como símbolos materiales de una memoria colectiva viva (Ocaña, 2024; PROFONANPE y CIES, 2023).

M.E.P. (95 años) pescador artesanal recuerda su infancia entre las redes y las embarcaciones, aprendiendo los secretos de la mar de su padre.

Cuando salía del estudio, mi papacito no quiso que deje la costumbre o la enseñanza del pescador, y me dijo: ¨hijo, vas a seguir mis consejos que te doy, porque he sido pescador, pescador que se ha ganado la plata, que se ha ganado el respeto de las personas, y ese trabajo lo vas a tener tú, ese cargo lo vas a tener tú¨. […] Así me decía mi papá: ¨es un estudio que te da, en realidad te voy a enseñar lo que Dios nos ha regalado para vivir¨, y esa era la pesca (entrevista personal, 2025).

La transmisión intergeneracional del saber pesquero refuerza una identidad enraizada en el mar, en sus ritmos, sus amenazas y su generosidad.

Las representaciones del espacio marino no son homogéneas. Como señala Espinosa (2017), los pescadores artesanales configuran un espacio social desde sus trayectorias, técnicas y creencias. El mar no es solo un recurso: es un mundo con normas, espíritus, memorias. “El mar está bravo, a veces está celoso”, relata nuestro interlocutor, evocando una relación subjetiva y afectiva con el entorno que contrasta con las lógicas extractivistas modernas.

“Nosotros, al menos a la misma idea, viendo nomás cómo nos enseñaban nuestros padres, les enseñábamos a los hermanos [...] Yo soy el mayor, yo tengo 95 años y varios me dicen que no parece que lo tuviera” (entrevista personal, 2025).

El testimonio recogido en la caleta refleja los múltiples roles del pescador artesanal: trabajador, cuidador del mar, padre, narrador y guardián de un conocimiento que combina destreza técnica con respeto ecológico. A diferencia de la pesca industrial, la artesanal requiere una comprensión fina del entorno: mareas, vientos, temporadas, especies, comprende un “lugar”. La pesca con balsilla, por ejemplo, exige equilibrio, fuerza y memoria. Es una práctica corporalizada que moldea la subjetividad del pescador. “Vivir en el mar te construye como un pescador de a ojo” (entrevista personal, 2025).

Además, la pesca artesanal se articula con la economía local y familiar. Según la FAO (2016), este sector representa más del 90 % del empleo pesquero en países como el Perú.

La balsilla no solo permite la subsistencia directa, sino que genera circuitos de comercio, sociabilidad y reciprocidad. Sin embargo, como también indica PRODUCEEmpresarial (2024), el sector enfrenta serios desa�íos: falta de infraestructura, inseguridad laboral, contaminación marina y presión de actores industriales.

Marc Augé (1993) propone distinguir entre “espacios de tránsito” (no-lugares) y “lugares”, entendidos como espacios significativos que condensan identidad, memoria e historia. Desde esta perspectiva, el mar, para los pescadores artesanales, es un lugar en sentido pleno: tiene nombres, peligros, rutas, símbolos. Es parte del paisaje emocional y moral de las comunidades.

-Entonces, ¿Qué nos propone un turismo con “T”?-

“Turismo con T”, reconoce esta dimensión. Más que consumir paisajes, se trata de habitar un territorio desde la escucha y el respeto. En Sechura, experiencias sobre la mar se construyen desde historias vivas, que incluyen recorridos en balsilla, preparación de platos marinos o relatos orales pueden contribuir a generar ingresos complementarios sin desvirtuar el sentido profundo de la pesca artesanal.

Sin embargo, esto requiere políticas públicas sensibles al territorio. El informe regional revisado destaca que Piura lidera la producción pesquera nacional, pero no necesariamente garantiza condiciones dignas para sus pescadores (Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Piura, 2023). La valorización cultural de la pesca debe traducirse en acceso a seguridad social, derechos laborales, infraestructura básica y protección ambiental. Sin ello, el “Turismo con T” corre el riesgo de convertirse en un nuevo no-lugar, superficial y extractivo.

La pesca artesanal en el norte del Perú constituye un patrimonio vivo que articula identidad, sostenibilidad y territorialidad. A través del testimonio recogido y la revisión de estudios recientes, constatamos que esta práctica no solo alimenta cuerpos, sino también comunidades, memorias y formas de habitar el mundo. En un contexto de cambio climático, migración juvenil y expansión del turismo, urge pensar en formas de turismo responsables, que no reemplacen, sino que se entretejan con las prácticas tradicionales. El “Turismo con T” no debe instrumentalizar la cultura pesquera, sino apoyarla desde un diálogo intercultural y una ética del cuidado. Ello implica ver al pescador no como un proveedor de servicios, sino como un interlocutor válido, un portador de saberes imprescindibles para la sostenibilidad del mar y sus comunidades.

Referencias

Augé, M. (1993). Los no lugares. Espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Gedisa. Espinosa, N. (2017). La configuración del espacio (social) de la pesca artesanal en balsilla en la caleta de La Tortuga, Piura: usos y representaciones del espacio entre los pescadores de balsilla [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/9178 FAO. (2016). La Pesca artesanal. Módulo 1: Empleo y trabajo decente en las pesca artesanal. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i5951s

Figueroa, J. (2022). Pesca ancestral en las islas Lobos: su contribución a la seguridad alimentaria, ingreso familiar, empleo local e identidad cultural. CIES. https://cies.org.pe/investigacion/pesca-ancestral-en-las-islas-lobos-su-contribucion-a-la-seguridad-alimentaria-ingreso-familiar-empleo-local-e-identidad-cultural/ Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Piura. (2023, noviembre 13). Piura es la principal zona pesquera con participación de 26,4% a nivel nacional. Gobierno Regional Piura. https://www.gob.pe/institucion/regionpiura/noticias/865055-piura-es-la-principal-zona-pesquera-con-participacion-de-26-4-a-nivel-nacional Ocaña, M. (2024, septiembre 31). La balsilla: una embarcación ancestral que sigue vigente en la costa piurana. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). https://www.actualidadambiental.pe/la-balsilla-una-embarcacion-ancestral-que-sigue-vigente-en-la-costa-piurana/ Ocampo-Raeder, V. (2011). El mar no termina en la arena: Heterogeneidad, identidad y género en familias de pescadores artesanales de Máncora. Debate Agrario, (45), 71–89. https://cepes.org.pe/debate-agrario-n-45-julio-2011/

PRODUCEEmpresarial. (2024, enero 28). Piura: Sector Pesquero Artesanal. Ministerio de la Producción. https://www.producempresarial.pe/piura-sector-pesquero-artesanal/

PROFONANPE, & CIES. (2023). Pesca en caballito de totora y balsilla: Seguridad alimentaria y empleo. Consorcio de Investigación Económica y Social.