Cuidar para durar:

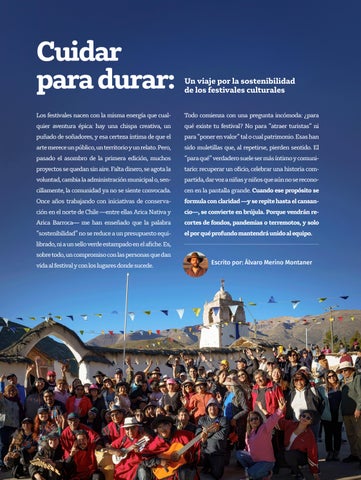

Los festivales nacen con la misma energía que cualquier aventura épica: hay una chispa creativa, un puñado de soñadores, y esa certeza íntima de que el arte merece un público, un territorio y un relato. Pero, pasado el asombro de la primera edición, muchos proyectos se quedan sin aire. Falta dinero, se agota la voluntad, cambia la administración municipal o, sencillamente, la comunidad ya no se siente convocada. Once años trabajando con iniciativas de conservación en el norte de Chile —entre ellas Arica Nativa y Arica Barroca— me han enseñado que la palabra “sostenibilidad” no se reduce a un presupuesto equilibrado, ni a un sello verde estampado en el afiche. Es, sobre todo, un compromiso con las personas que dan vida al festival y con los lugares donde sucede.

Un viaje por la sostenibilidad de los festivales culturales

Todo comienza con una pregunta incómoda: ¿para qué existe tu festival? No para “atraer turistas” ni para “poner en valor” tal o cual patrimonio. Esas han sido muletillas que, al repetirse, pierden sentido. El “para qué” verdadero suele ser más íntimo y comunitario: recuperar un oficio, celebrar una historia compartida, dar voz a niñas y niños que aún no se reconocen en la pantalla grande. Cuando ese propósito se formula con claridad —y se repite hasta el cansancio—, se convierte en brújula. Porque vendrán recortes de fondos, pandemias o terremotos, y solo el por qué profundo mantendrá unido al equipo.

Escrito por: Álvaro Merino Montaner

La comunidad, entonces, no es un público externo; es el corazón del proyecto. En los pueblos rurales andinos se entendió rápido: si las abuelas no abrían las antiguas iglesias o los jóvenes no filmaban sus propias historias, la Ruta de las Misiones se volvería un plan turístico bonito en PowerPoint y nada más.

Decidimos que cada habitante debía sentirse anfitrión, curador e incluso crítico de lo que sucedía. Así, el festival dejó de ser un ejército de forasteros con walkie-talkies y se transformó en una fiesta compartida. Ese arraigo funciona como un contrato simbólico: la comunidad protege el proyecto porque se reconoce en él, y el proyecto se renueva cada año porque escucha las nuevas necesidades de la comunidad.

El dinero importa, por supuesto, pero hay que contar otra historia con el presupuesto. Cuando un financista revisa tu plan, busca certeza y coherencia. Al mismo tiempo, las comunidades necesitan saber que los recursos llegan y se distribuyen con justicia. Por ello, el presupuesto debe ser un documento vivo: transparente, escalable y alimentado por varias fuentes. En nuestro caso, aprendimos a no depender de un solo fondo público.

Sumamos pequeños aportes de empresas locales, ventas de merchandising, entradas a precio solidario y campañas de micro-mecenazgo. Con cada fuente se abre un nuevo diálogo y se diversifica la corresponsabilidad. Un taller de artesanía en madera financiado por una panadería de barrio vale tanto como un gran patrocinio corporativo: uno refuerza el tejido social, el otro da viabilidad financiera, y ambos aportan legitimidad. La sostenibilidad también se juega en la gestión de equipos.

Es fácil reclutar voluntarios con adrenalina para una primera edición; más di�ícil es mantener la motivación cuando toca levantar sillas, desarmar andamios o lidiar con licitaciones burocráticas.

Descubrimos que hay que profesionalizar sin perder la calidez. El sonidista debe saber ecualizar, pero también entender por qué esa pawa ancestral se realiza mirando a los cerros tutelares. La diseñadora gráfica necesita manejar Illustrator, pero además captar las iconogra�ías de la textilería aymara. Esa mezcla de competencias técnicas y sensibilidad cultural no surge por arte de magia: se nutre con talleres internos, conversaciones en terreno y espacios donde cada integrante pueda contar su historia y escuchar la del otro. En paralelo, la comunicación no termina el día que cuelgas el lienzo de “Gracias por venir”. Si el festival desaparece de las redes y de la prensa hasta el próximo año, pierde atención, posibles alianzas y, sobre todo, memoria emocional. Un video de un artesano contando por qué volvió a tejer gracias al festival, una crónica breve en el periódico escolar o un podcast grabado en la plaza comunican mucho más que un spot financiado a última hora. Guardar, clasificar y compartir historias es una manera de custodiar el capital simbólico: alimenta la nostalgia feliz de quienes asistieron y despierta la curiosidad de quienes aún no conocen el evento.

Pero nada de esto sería suficiente sin un ejercicio constante de evaluación y adaptación. Nos pasó con Carnavalón Teatral hace unos años atrás: una edición tuvo menos público del esperado. En vez de culpar al equipo de comunicaciones, salimos a preguntar. Descubrimos que el horario de las funciones para niños no coincidía con el horario de los padres y madres, o que las entradas online para el cine en Arica Nativa eran inaccesibles para muchos adultos mayores. Al año siguiente, movimos horarios, habilitamos inscripción telefónica y el público regresó.

Evaluar no es un trámite para justificar gastos; es escuchar con humildad, corregir con creatividad y volver a intentarlo.

Un festival que se precie de sostenible también forja redes. Ningún proyecto cultural sobrevive en solitario. Hacer juntanza —como dirían en los Andes y en tantas regiones— es vital. Conectarse con otros festivales, universidades, colectivos de artistas y pequeñas empresas abre oportunidades que trascienden la lógica del sponsor tradicional. Arica Nativa inició un puente con Mountain Film en Estados Unidos y con ImagineNATIVE en Canadá.

Ese intercambio trajo películas, becas para jóvenes realizadores y, sobre todo, la convicción de que nuestras historias locales interesan más allá de la frontera.

¿Y la fórmula secreta? No existe. Cada territorio, cada comunidad y cada equipo tendrá sus propias claves. Pero hay principios que se repiten: claridad de propósito, arraigo comunitario, presupuestos narrativos, equipos cuidados, comunicación constante, evaluación honesta y redes generosas. En síntesis, se trata de cuidar para durar.

Cuidar es dedicar tiempo a lo pequeño: a la logística en un pueblo sin señal de teléfono, al mate de coca con el comunero que facilitará su sede social como sala de proyección, al detalle técnico que evitará que se queme la lámpara del proyector mientras un anciano ve por primera vez su pueblo en pantalla grande. Cuidar también es permitir que el festival cambie sin perder el alma: aceptar que un año habrá más hip-hop que zampoñas, o que la función principal podrá ser en streaming porque la ruta se cortó por lluvias o derrumbes.

Cuidar es recordar que cada peso gastado, cada hora voluntaria y cada aplauso generan un eco que puede ser tan profundo como una restauración de adobe: invisible para el visitante, pero indispensable para la vida de una familia andina.Al final, la sostenibilidad de un festival cultural no se mide solo en balances, ni en el número de butacas llenas. Se mide en la felicidad de una niña que descubre un oficio, en la auto-organización de un barrio que decide proyectar películas todo el año, en la abuela que recupera una receta familiar casi olvidada, en la confianza renovada entre autoridades y comunidades. Se mide, sobre todo, en la certeza de que el próximo año —con más o menos fondos, con más o menos infraestructura— habrá de nuevo un motivo para encontrarnos, escucharnos y celebrar la diversidad que nos hace humanos.

Ese horizonte, que combina futuro y memoria, es la verdadera fuente de energía renovable para cualquier proyecto cultural. Si logramos mantener viva esa llama, entonces el festival seguirá creciendo, mutando y afirmándose como parte esencial del paisaje social. Porque, al final del día, un festival sostenible es aquel que, con cada edición, siembra semillas de orgullo, de belleza y de sentido. Y las semillas, cuando se siembran con cuidado, terminan siempre por florecer.