16 minute read

La genèse de la conscience

Dans la société moderne cet espace libre est, en grande partie, comblé par les soucis pratiques usuels (la maison, la carrière, les enfants, les vacances…) et le reste est remplis tant bien que mal avec des satisfactions et des plaisirs de la société d’amusement, surtout ceux de la culture des jeunes, la culture « YAVIS » (young, attractive, verbal, intelligent and succesful) (jeune, attractif, verbal, intelligent et à succès). L’effet recherché est de profiter au maximum, alors que paradoxalement on profite moins que jamais. Tout ceci fait que le besoin d’épanouissement spirituel, souvent, ne se fait sentir qu’à la fin de l’existence, lorsque les enfants, la carrière et d’autres activités ne donnent plus de sens évident à la vie. Le bonheur n’est pas un problème pour les multiples formes de vie qui ne disposent pas d’une telle conscience. Le bonheur devient seulement un problème à cause de la conscience de l’être humain, cet instrument merveilleux de résolution de problèmes et de créativité, mais aussi de bonheur et de malheur, qui, hélas, nous est fourni sans manuel d’instruction. L’art de vivre, l’art du bonheur, se résume donc à une bonne utilisation de ce merveilleux instrument qu’est la conscience.

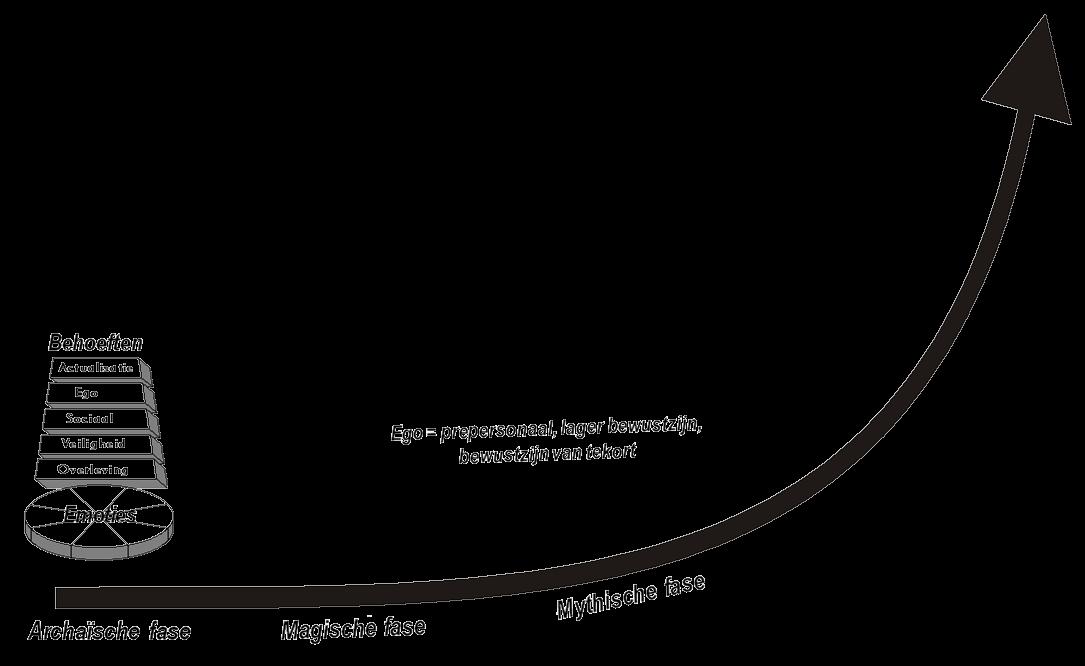

Comme nous supposons que chaque être humain commence la vie comme une seule cellule sans aucune conscience, la conscience doit donc être le résultat d’une évolution. Cette évolution est un processus de libération pendant lequel l’énergie de vie sera graduellement libéréed’une forme immanente et liée, vers une forme transcendante et libre16 . Le développement de la conscience, de la naissance à l’âge adulte, traverse un certain nombre de phases. Chaque phase a ses valeurs spécifiques, ses manières de penser et de regarder le monde, ses manières de souffrir, d‘aimer et de nouer des relations. Chaque nouvelle phase ajoute à l’état déjà atteint une nouvelle strate avec de nouvelles possibilités. Toutefois, les anciennes structures restent toujours présentes et dans certaines circonstances on peut se rabattre sur le fonctionnement d’un niveau inférieur.

Advertisement

La conscience archaïque

16 Voir Ulrich Libbrecht. Citoyen du monde. Budel: Damon, 2001. Voir également Ulrich Libbrecht. Within the four seas. Introduction to comparatieve philosophy. Paris-Leuven-Dudley: Peeters, 2007.

Chaque être humain commence la vie dans un état d’union totale avec le corps de la mère. De ce milieu maternel, la vie qui vient d’émerger et qui se développe reçoit tout ce dont elle a besoin : l’oxygène, les nutriments, la chaleur… Elle vit dans une union biologique complète –appelée symbiose - qui continue d’exister même après la naissance. Dans cette phase archaïque le nourrisson n’est encore conscient de rien et n’est concerné que par sa survie. Un nourrisson vit exclusivement dans une logique de besoins physiques et émotionnels et d’impulsions sous forme d’émotions. A ce stade l’être humain ressemble encore fort à un animal. Ce serait d’ailleurs une méprise de penser que les émotions ne seraient pas rationnelles. Les émotions sont le résultat de millions d’années d’évolution et sont donc éminemment rationnelles, mais elles ont une rationalité qui est uniquement axée sur la survie biologique dans la nature, et non pas sur le bonheur de la vie personnelle dans une culture complexe comme la nôtre.

La conscience magique

Au fur et à mesure que l’enfant ouvre les yeux, aussi bien dans le sens littéral que figuré, et devient donc conscient de l’environnement, il découvre qu’il est arrivé dans un monde qui à ses yeux est habité des figures gigantesques et puissantes, comme des sortes de dieux, qui ont tout pouvoir sur lui. Ils peuvent lui donner à manger ou non, le couvrir chaudement ou le laisser dans le froid, le dorloter ou le laisser seul. Le nourrisson vit dans une sorte de monde magiquedans lequel il semble être soumis à des pouvoirs alors que lui-même semble être dans une impuissance totale. Cette expérience d’impuissance est à la base de toutes les angoisses ultérieures et des besoins de sécurité et de certitude face à l’inconnu. Cette angoisse était déjà présente chez l’homme primitif, comme chez les animaux. L’enfant va progressivement découvrir qu’il peut néanmoins exercer une certaine influence sur les géants qui l’entourent, notamment en pleurant ou en riant. Ainsi, il découvre qu’il a un pouvoir réel, bien que réduit. Il apprend à connaître les stratégies de base de la vie, par exemple qu’il est plus souvent pris dans les bras quand il sourit. Vivre, aussi bien pour une plante que pour un animal ou un être humain, signifie toujours satisfaire certains besoins en attirant de l’environnement les éléments et circonstances favorables et en repoussant les éléments et circonstances défavorables.

Aussi bien pour une plante que pour un animal ou un être humain, vivre signifie satisfaire certains besoins en attirant de l’environnement des éléments favorables et en repoussant des éléments défavorables.

La conscience mythique

A mesure que continue le développement de l’enfant, il apprend de mieux en mieux à observer son entourage. L’enfant apprend qu’il peut, d’une certaine manière, imposer sa volonté à son entourage en manipulantdivers objets, comme il le fait par exemple en s’exerçant à empiler ses blocs de jeux. Une découverte encore plus importante est qu’il peut pour ainsi dire importer des objets dans sa conscience : l’enfant apprend à évoquer des personnes ou des objets du monde extérieur simplement en pensant leur nom. A cause de ce don merveilleux, l’enfant peut imaginer des choses qui ne sont pas présentes à ses yeux. L’instrument qui rend possible cette prouesse est le langage. En effet, les mots sont d’abord

des symboles pour des choses concrètes du monde extérieur. De cette manière l’enfant apprend à « manipuler » des objets dans son monde intérieur, tout comme il apprenait avant à manipuler des objets dans le monde extérieur. Ceci est, d’ailleurs, la base de la créativité puisque la créativité est la faculté de s’imaginer des événements – c’est à dire des solutions –qui n’existaient pas encore. C’est pour cela que la conscience est aussi la base de l’art. Comme disait Michel-Ange : « Quand je vois un bloc de marbre, je vois déjà l’ange. Il suffit d’enlever le marbre superflu. » Le langage donne à l’enfant un accès au monde adulte de la culture et des narrations. L’enfant va conceptualiser et structurer sa compréhension du monde avec des narrations qu’il apprend dans sa famille ou dans son groupe d’origine. Cela marque le début de la phase mythique, la phase des récits, des contes, des convictions, des croyances, des mythes sur le monde et sur les autres. Ces narrations expliquent que les autres sont aimables ou odieux, ce qui convient et ce qui ne convient pas et comment acquérir de l’influence et du pouvoir dans le monde. L’enfant a, comme chaque être humain, besoin de concrétiser la réalité pour qu’elle soit compréhensible et gérable. Il intègre les récits et les mythes culturelles qui transmettent ce qui dans le groupe est considéré comme un comportement normal et adapté. Quand le groupe dans lequel l’enfant grandit, croit que la position des étoiles détermine le cours de la vie ou qu’on devient fort en mangeant des animaux forts, alors l’enfant le prendra comme précepte fondateur de son identité. De cette manière un programme culturels’installe dans la conscience de l’enfant. A cet âge, l’enfant pense souvent encore en termes de devoir et pouvoir. L’enfant n’a pas encore développé la capacité de la réflexion personnelle : il s’agit d’une pensée pré-personnelle, pré-relationnelle, conventionnelle, conformiste. Le programme culturel est comme une voix dans la tête qui raconte une histoire que le corps croit et à laquelleil réagit avec des émotions.Ces émotions semblent à leur tour confirmer les pensées de départ, ce qui amplifie encore les émotions. Cela est le cercle vicieux des pensées et des émotions. Le corps et ses émotions sont incapables de faire une distinction entre un événement réel et un événement imaginé. Les émotions sont donc des réactions du corps à des événements, aussi bien du monde extérieur que du monde de l’imagination. Ces dernières peuvent être, par exemple, des pensées ou des interprétationsà la suite d’événements du monde extérieur. De cette façon on ressent souvent peu d’émotion quand on apprend que dans un pays lointain un enfant est décédé, mais on est gravement touché quand on apprend que son propre enfant est décédé. Ce n’est pas l’enfant concerné qui fait la différence, mais bien le concept mental du « mon », de « mon » patrimoine affectif. Ce « mon » est possessif et me possède… Les pensées qui évoquent des émotions sont quelque fois si rapides que le corps a déjà réagi avec une émotion avant qu’elles ne soient perçues par la conscience. C’est ainsi qu’on a parfois même l’impression que ces émotions n’émanent pas de nous, qu’on n’y peut rien, qu’il s’agirait d’une instance qui serait « plus fort que moi ». De telles pensées rapides, largement automatique, sont la conséquence d’un conditionnement précoce, en général dès la prime enfance, quand les pensées et les récits étaient copiés sans aucune critique. De telles pensées sont par exemple : « On ne peut pas faire confiance aux gens, aux hommes, aux femmes… » ou « Personne ne m’aime », ou bien des récits intitulés « Pourquoi je ne peux pas être heureux ? ». Les sentiments de vengeance ou des comportements guerriers sont, eux aussi, le résultat de l’acharnement à se raconter des histoires avec les émotions qui s’ensuivent. On s’imagine, par exemple, l’autre comme un ennemi qui nous a fait quelque chose qui justifierait une vengeance.

La pensée est comme une voix dans la tête qui raconte une histoire que le corps croit et à laquelle il réagit avec des émotions. Le corps et ses émotions ne peuvent pas faire la différence entre un événement réel et un événement imaginé.

Figure 1

L’ego: un courant d’émotions et de pensées

Les phases archaïques, magiques et mythiques précédemment cités, forment ensemble ce qu’on appelle la conscience inférieure, de même l’egoappelé aussi la fausse conscience. C’est comme un courant mental d’événements émotionnels et mentaux, en opposition à la vraie conscience ou conscience supérieurequi sera traitée ultérieurement et qui peut être considérée comme un courant d’être.

L’ego ou la conscience inférieure est ce nous invoquons quand nous disons « je ». Le mot « je » est, tout comme les autres mots, un symbole. Nous l’utilisons pour signifier celui que nous pensons être. Ce n’est pourtant qu’une pensée, une représentation. C’est donc une illusion, une façon de dire, un mythe. En même temps c’est une réduction : la profondeur infinie et le mystère grandiose de l’être humain est assimilé à une construction, un récit contenant des mots, des pensées et des émotions auxquels l’homme s’identifie, raison pour laquelle il l’appelle « je». Nous croyons que ce « je»conceptuel est assurément réel et a une identité autonome et une réalité intrinsèque. Cette croyance est à la base de nos visions de la réalité et de nos interprétations ou récits de celle-ci. Ce processus d’identification commence dans la prime enfance. En effet, les enfants parlent au début d’eux-mêmes à la troisième personne : « Marie veut manger ». Plus tard ils complètent leur identité avec toute sorte de pensées sur le sexe, la race, les caractéristiques physiques, l’apparence extérieure, la nationalité, les convictions religieuses, les affinités politiques, les idéologies, les doctrines, les possessions, la profession, les rôles sociaux, les titres, les habitudes, les préférences, les événements vécus (les « traumatismes ») ou les jugements sur soi-même. L’ego est un produit de la réflexion

de l’esprit qui cherche et fourni sans cesse des explications et des rapprochements et qui produit sans cesse des idées et des récits.

L’être humain est réduit à un récit contenant des mots, des pensées et des émotions auxquels il s’identifie.

Confirmation de l’ego par identification

L’ego est angoissé et incertain, il est en permanence à la recherche de confirmation et d’acceptation. Pour l’ego, rien n’est plus insupportable que de ne pas être accepté ou d’être rejeté. Même un simple malentendu est souvent vécu comme un rejet ou une insulte. L’ego a besoin d’être accepté. Il a besoin d’avoir raison. Il veut se distinguer, être important, recevoir de l’attention et du pouvoir et il veut trouver de la sécurité. L’ego veut savoir qui il est – ce savoir serait une grande rassurance – et il le fait en s’identifiant avec des caractéristiques physiques, des possessions, des fonctions et des rôles. L’ego cherche à être séduisant par la possession d’un corps séduisant, il veut être jeune avec des vêtements à la mode. Il pense pouvoir impressionner en conduisant une voiture de luxe ou d’habiter une maison imposante. Il croit être puissant en occupant un rôle ou une fonction à pouvoir. En d’autres termes, l’ego cherche à êtreen s’identifiant à un avoirou à un faire. Ce à quoi l’ego s’identifie, ce qu’il pense avoir besoin, peut différer énormément d’une personne à une autre, mais le schéma reste toujours le même. Une manière fréquente de l’ego pour amplifier son estime de soi est de s’identifier à un groupe. Tout groupe peut faire l’affaire : une entreprise, un club de foot, un peuple, un parti, une idéologie, une religion… Cela conduit à un ego collectif qui a les mêmes caractéristiques qu’un ego individuel – par exemple le besoin d’un ennemi collectif – mais qui en général est moins conscient qu’un ego individuel. Un groupe est capable d’actions qu’un individu ne serait pas capable de faire hors du groupe. On le voit à petite échelle chez des hooligans et des gangs de rue mais cela peut prendre de l’ampleur et au final se terminer par un vrai génocide. Ce qui est frustrant pour l’ego c’est que chaque identification ne donne qu’une satisfaction très éphémère. L’ego reste angoissé et incertain et continue à rechercher de nouvelles identifications pour se construire et parvenir à une impression d’aboutissement. Les enfants, certes, mais les adultes tout autant sont au prise avec la question profondément enracinée : suis-je suffisamment bien?L’ego traduit ce sentiment de ne pas êtreassez bien en une idée de ne pas avoirassez et tente d’y remédier en cherchant d’avoirplus. Comme aucune identification ne peut satisfaire cette recherche de façon permanente, l’ego n’est jamais satisfait et n’a jamais assez. C’est la base de tout attachement, de tout besoin de possession et finalement de toute addiction. Celui qui se cherche dans les choses finit par s’y perdre. Cela est parfaitement illustré par le drame, la tragi-comédie de Don Juan, qui ne souffrait pas tellement d’un trop grand amour pour les femmes, mais qui cherchait plutôt une volatile affirmation de l’ego. Dans notre société occidentale, avec ses tentations abondantes et son illusion de possession, beaucoup de personnes sont en réalité possédées par leurs possessions. Aussi longtemps qu’on ne reconnaît pas ces formes et structures de pensée, on les subi et on en reste victime.

Pratique de l’art de vivre

Avec qui ou avec quoi vous identifiez-vous ? Avec quelles possessions, quelles fonctions et/ou quels rôles ? Reconnaissez-vous les tentatives acharnées de votre ego qui cherche à s’affirmer et essaie d’éviter d’être rejeté ? Rien du monde extérieur, aucune possession ni fonction, ne peut donner une réponse à la question du « qui suis-je ? ». Une possession ou une fonction n’est rien d’autre qu’une pensée dans laquelle l’idée du « je»est mise en relation avec l’idée de « quelque chose extérieur à vous-même». L’attachement à une chose disparaît facilement dès que vous cessez de vous identifier à celle-ci.

Affirmation par la résistance

Une deuxième manière de l’ego pour s’affirmer et se renforcer est la résistance contre quelqu’un ou contre quelque chose, contre des circonstances, contre le passé ou contre le destin. Rien ne renforce davantage l’ego que la colère, l’autojustification, la défense, l’accusation, le combat ou la lutte. L’ego s’affirme par un positionnement oppositionnel. Il cherche à avoir raison par rapport aux autres qui par conséquence n’ont pas raison. C’est une stratégie très connue des adolescents et des jeunes adultes, mais déjà un tout jeune enfant apprend très rapidement le pouvoir du « non », par exemple en refusant de manger. Se démarquer des autres et les regarder de haut indique implicitement que vous êtes supérieur et mieux qu’eux. Si vous n’avez pas beaucoup de possessions et pas de fonctions supérieures, vous pouvez quand-même vous sentir important et puissant en montrant que vous êtes différent et meilleur, en vous démarquant de la société avec ses clichés et ses valeurs établies.

L’ego parle de combat, de lutte, de victoire, de défaite, d’affirmation et de ne pas se laisser écraser…

Une forme particulière d’opposition est de se plaindre et de se lamenter des conditions défavorables ou des mauvais traitements que vous avez subis de la vie, de la société ou des autres en général. Cela aussi est une manière de l’ego pour attirer l’attention – fût-elle négative – et se prétendre moralement supérieur. C’est une tentative d’apparaître plus important en rabaissant les autres. Plus l’ego en vous est fort, plus il est probable que vous considériez les autres comme le problème le plus important dans votre vie. Il est aussi fort probable que vous rendez ainsi la vie des autres particulièrement difficile.

Pratique de l’art de vivre

Contre qui et/ou contre quoi vous opposez-vous ?

De quoi vous plaignez-vous? Ce n’est que quand vous devenez conscient de ces schémas de pensées, que vous pouvez vous en défaire. En effet, ces illusions, comme tous les autres mythes et les illusions, vous pouvez les démasquer et les démanteler en réalisant qu’il ne s’agit que d’illusions. En reconnaissant les illusions, ils perdent leur pouvoir.

Mécanismes de réparation de l’ego

A chaque fois que l’ego a été endommagé parce qu’il a « perdu » quelque chose ou parce qu’il est « blessé » ou « humilié », il va tenter de réparer « l’endommagement » subi par l’autojustification, la défense et/ou l’accusation. Pour cela il fait appel à la colère et/ou à la vengeance. Il va tenter de faire souffrir l’autre, à l’origine du « dégât », autant ou même davantage, pour avoir de la « satisfaction ». L’ego va tenter de punir et rabaisser l’autre pour apparaître plus grand lui-même. C’est le soi-disant sentiment de justice. En matière de vengeance, l’ego connaît peu de limites. Ainsi, la loi du talion, « œil pour œil, dent pour dent », était à l’origine un principe de modération qui prescrit qu’on ne peut pas faire souffrir l’autre plus qu’on a souffert soi-même. C’était un principe qui mettait une limite aux lynchages effrénés et aux désirs de vengeance outrancière. La vengeance n’est jamais rassasiée. En effet, la souffrance faite ne peut jamais être défaite. Le principe du talion prescrit justement qu’on peut bien arracher un œil à celui qui vous a arraché un œil, mais pas plus. Si nous acceptions que l’ego soit une sorte de faux « je », alors une des manières de se rapprocher du vrai « je », est de se délier de l’ego. Cela est précisément possible en admettant que l’ego se réduise en ne mettant pas en œuvre les mécanismes de rétablissement de l’ego, précédemment cité. En ce sens le lâcher prise ou « la perte » de toutes les identifications sous forme de possessions, activités ou rôles de société, est un exercice intéressant. En effet, bien que l’ego fasse de son mieux pour nous faire croire que nous sommes une « victime » qui a souffert d’endommagement qui doit être « restauré », c’est précisément là une possibilité d’échapper au pouvoir de l’ego. Nous y reviendrons ultérieurement.