ANNO SCOLASTICO 2024/2025

TERRITORIO, PAESAGGIO E COMUNITÀ NELLE DOLOMITI PATRIMONIO MONDIALE

PROGETTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

PROGETTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

TERRITORIO, PAESAGGIO E COMUNITÀ NELLE DOLOMITI PATRIMONIO MONDIALE

INTRODUZIONE

Ester Cason Angelini

consigliere delegato Fondazione G. Angelini

Mara Nemela

direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO

Roberto Padrin

presidente della Provincia di Belluno

Massimiliano Salvador

dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno

LE SCUOLE E I PROGETTI REALIZZATI

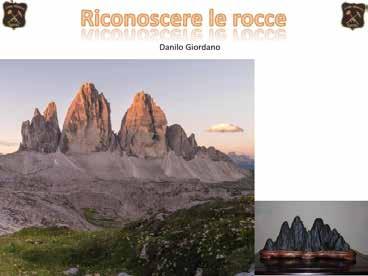

Pietraviva. Viaggio nella pietra, anima delle Dolomiti

Scuola primaria “P. Valeriano” (IC Belluno3), classe II (alunni 14)

Il nostro cammino per conoscere il Monte Serva (Gruppo della Schiara)

Scuola secondaria di 1° “I. Nievo” (IC Belluno2), classe I B (alunni 19)

Le nostre montagne: origini e storia.

Dalla visita al Museo alla nascita delle Dolomiti

Scuola primaria “P. Valeriano” (IC Belluno3), classi IV e V (alunni 35)

Noi e le Dolomiti

Scuola secondaria di 1° Istituto Canossiano di Feltre, classi I A e II B (alunni 42)

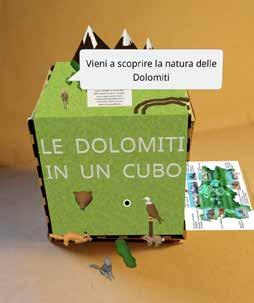

Le Dolomiti in un cubo

Scuola secondaria di 1° “I. Nievo” (IC Belluno2), classe III B (alunni 21)

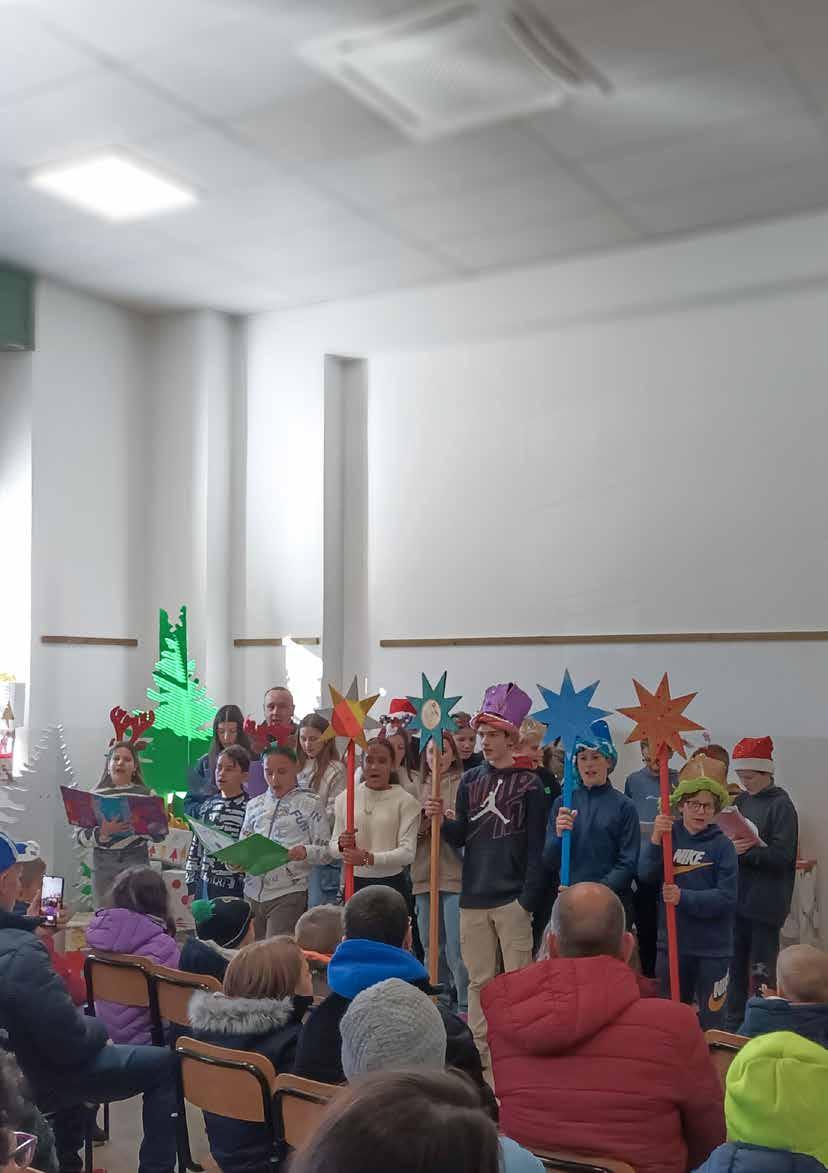

D’altro canto il Natale MI FA SOL inCANTO: canti dal territorio dolomitico

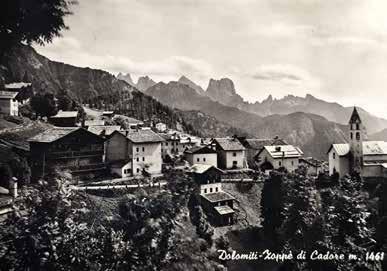

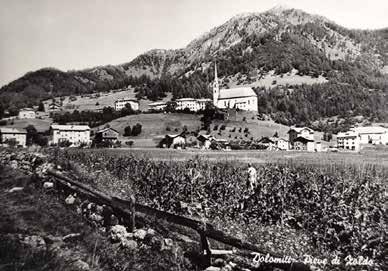

Scuola secondaria di 1° “G. Cadorin” di Lorenzago (IC Auronzo di Cadore), classi I e II (alunni 27)

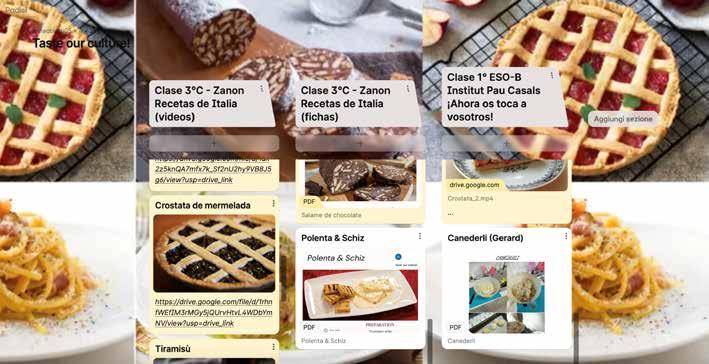

La cultura comincia dal cibo, nelle Dolomiti e oltre…

Scuola secondaria di 1° “V. Zanon” (IC Belluno 3), classe III C (alunni 18)

Paesi da vivere e paesi da lasciare

Scuola primaria classe V e Scuola secondaria di 1° “Dante Alighieri” di Forno di Zoldo (IC Val di Zoldo), classi I e II (alunni 61)

Le foto all’interno sono pubblicate dietro autorizzazione di genitori e dirigenti scolastici.

Ester Cason Angelini consigliere delegato Fondazione G. Angelini, responsabile del progetto

Io vivo qui. Territorio, paesaggio, comunità è il titolo della nuova pubblicazione dedicata alle Dolomiti della Fondazione G. Angelini per il 2025, che raccoglie la sintesi dei lavori che alunni e insegnanti di alcune classi delle scuole bellunesi hanno svolto in modo encomiabile nell’anno scolastico 2024/2025. Si tratta di un progetto didattico della Fondazione Dolomiti UNESCO, con cui la Fondazione Giovanni Angelini-Centro Studi sulla Montagna collabora per la Provincia di Belluno, sviluppato all’interno della Rete della Formazione e della Ricerca scientifica della stessa Fondazione, in stretta collaborazione con la Provincia e col M.I.M. USR Veneto, Uff. IV -Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno; e che vuole porre l’accento sul ruolo degli abitanti delle Dolomiti, a partire dai giovanissimi, quali protagonisti e attori di uno sviluppo sostenibile all’interno del Bene riconosciuto da UNESCO. Hanno partecipato al progetto classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi di Auronzo di Cadore, Val di Zoldo, Belluno2, Belluno3, e dell’Istituto Canossiano di Feltre, che, sostenute dall’entusiasmo dei docenti e d’intesa con genitori e dirigenti, hanno ragionato e lavorato concretamente sui diversi aspetti del territorio dolomitico, così che i bambini e ragazzi potessero prendere coscienza delle valenze del paesaggio e delle culture in cui sono inseriti e sentirsi parte di una comunità; classi che hanno lavorato assiduamente con intensi laboratori didattici e momenti di scambio tra loro. “Io vivo qui: territorio, paesaggio, comunità” persegue, infatti, lo scopo di formare i ragazzi verso la cittadinanza attiva nel proprio ambiente, così che si sentano protagonisti e in grado di proporre forme di miglioramento del paesaggio e della qualità della vita della comunità di appartenenza, dopo aver compreso che le specificità –geografiche, naturalistiche, architettoniche, storiche e socio economiche - rappresentano una componente essenziale del paesaggio, che sono abituati a vedere ma non a guardare, con attenzione.

Ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del progetto, segnalando anche che nella biblioteca del nostro Centro Studi sulla Montagna è presente una sezione “scolastica” delle scuole di montagna, dove possono confluire i prodotti completi delle ricerche realizzate dalle classi, così che il lavoro silenzioso, costante e meritorio di tanti insegnanti che amano la Scuola e il Territorio nella “costruzione” dei futuri cittadini, possa essere visionato da tutti.

Ringrazio, quindi, Mara Nemela, direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO, Mirella Minto, rappresentante Regione Veneto nella Rete della Formazione, Massimiliano Salvador dirigente dell’Istituto scolastico provinciale, insieme col referente del progetto Franco Chemello, Sarah Sommavilla per l’organizzazione e i numerosi docenti che hanno collaborato al progetto:

Mariarosa Andrich, Chiara Antoniazzi, Alex Berton, Elisa Bianchi, Daria Burigo, Daniele Caneve, Mariacristina Carì, Delfina Andrea Castiglia, Mirka Cavalet, Silvia Cian, Monserrat Artes Coma, Marco Crestani, Enrica Dalla Marta, Andrea Dassié, Barbara De Bortoli, Sara Dazzi, Patrizia De Lorenzo, Silvia De Pellegrin, Stefano De Mari, Anna De Simoi, Libera De Villa, Sabina D’Isep, Patrizia Fava, Elisabetta Feltrin, Claudia Jentile, Marta Tacchetto, Silvia De Toffol, Michela Dal Molin, Cinzia Rizzo, Francesca Rosso, Renata Rossini, Valeria Sansone, Federica Secco, Maria Luisa Serafin, M. Liliana Slongo, Sara Solagna, Samuele Spada, Adimara Taddei, Serena Zanin, insieme con i dirigenti degli Istituti Comprensivi: Bruna Codogno, Morena De Bernardo, Palma Piccoli, Antonio Rimentano e Stefano Serafin.

Mara Nemela Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO

Sempre più spesso, nell’ambito delle proprie attività, la Fondazione Dolomiti UNESCO insieme ai soggetti che operano sul vasto territorio che condivide l’onore, l’orgoglio, ma anche la responsabilità di far parte delle eccellenze mondiali iscritte nella World Heritage List, si trova a riflettere sulla sfida e missione di coinvolgere e rendere partecipi le nuove generazioni dell’Eccezionale Valore Universale che caratterizza le Dolomiti. Per tramandare questo patrimonio alle generazioni future è infatti indispensabile che i giovani, già in quanto studenti, diventino consapevoli del contesto ambientale e culturale in cui vivono e delle sfide che quotidianamente vanno affrontate per garantirne la valorizzazione e conservazione.

Per questo motivo siamo contenti e orgogliosi che nell’ambito della scuola, anche quest’anno, si sia registrato un incremento del coinvolgimento degli studenti nelle attività e progetti che hanno animato l’edizione 2024/2025 del progetto “Io Vivo Qui”, garantendo un rafforzamento della loro consapevolezza rispetto al ruolo del singolo e della comunità.

La Fondazione Dolomiti UNESCO, nel perseguire con convinzione gli obiettivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) continuerà anche nei prossimi anni, attraverso l’attività programmata dalla propria Rete della Formazione e della Ricerca Scientifica, a implementare il proprio impegno anche per mettere in connessione e favorire l’incontro e lo scambio tra studenti di diversi Istituti.

Desidero ribadire un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso anche quest’anno lo sviluppo di questo importante progetto coordinato della Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla Montagna, in collaborazione con la Provincia di Belluno e col MIM – Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Uff. IV – Ambito territoriale di Belluno e realizzato con il contributo del Fondo Comuni Confinanti.

Roberto Padrin

Presidente della Provincia di Belluno, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Dolomiti UNESCO

L’inserimento delle Dolomiti nel Patrimonio Naturale Mondiale dell’Umanità UNESCO, avvenuto il 26 giugno 2009, è stato il frutto di un lungo e convinto impegno da parte della Provincia di Belluno. Un traguardo importante, che rappresenta però solo l’inizio di una sfida ancora più grande: trasmettere il valore di questo riconoscimento, farlo vivere e comprenderlo fino in fondo da chi abita quotidianamente questi luoghi e, in particolare, alle giovani generazioni. È in questa prospettiva che nasce il progetto “Io vivo qui”, promosso dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, di cui la Provincia è socio fondatore, con il supporto operativo della Fondazione G. Angelini. Un’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra comunità e territorio, attraverso attività educative in grado di far scoprire – e riscoprire – i significati profondi del paesaggio dolomitico.

Educare alla conoscenza e al rispetto di un territorio così unico significa accompagnare bambini e ragazzi in un percorso esperienziale che unisce geografia, storia, natura, cultura e tradizioni. Significa mostrare loro che essere cittadini consapevoli vuol dire anche saper riconoscere il valore di ciò che li circonda e contribuire attivamente alla sua tutela.

Attraverso escursioni, laboratori, interviste, attività creative, visite guidate, i partecipanti al progetto sono stimolati a osservare, ascoltare e riflettere. A sentirsi parte integrante di una comunità che vive in un contesto straordinario, ma che ha bisogno dell’impegno di tutti per affrontare le sfide del futuro. Il nostro augurio è che iniziative come questa continuino a crescere, rafforzando la consapevolezza delle nuove generazioni e contribuendo a formare cittadini capaci di prendersi cura della propria terra con rispetto, passione e responsabilità. Perché conoscere il proprio territorio è il primo passo per amarlo davvero.

Massimiliano Salvador dirigente del M.I.M. USR Veneto, Uff. IV-Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno

Cari studenti, cari docenti, care famiglie, è con profonda soddisfazione che presento oggi questa ulteriore preziosa dispensa, che raccoglie i frutti dell’ormai tradizionale progetto didattico “IO VIVO QUI. Territorio, paesaggio, comunità”, promosso da Fondazione Dolomiti UNESCO e Fondazione G. Angelini, in collaborazione con la Provincia di Belluno e il M.I.M. USR Veneto Uff. IV - Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno. Questo progetto, rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado della Provincia di Belluno, si pone l’obiettivo fondamentale di promuovere, sostenere e valorizzare le attività formative dedicate ai temi cruciali della cittadinanza attiva e della riscoperta dei luoghi nel nostro straordinario territorio, riconosciuto come Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.

Il metodo pedagogico condiviso e la supervisione scientifica della Fondazione G. Angelini hanno permesso ai nostri studenti di sperimentare un vivace scambio di conoscenze, esperienze ed emozioni, elementi essenziali per comprendere appieno le specificità geografiche, storiche, architettoniche, sociali ed economiche che contraddistinguono l’area in cui vivono. Riconoscere l’unicità del proprio territorio è il primo passo per sentirsi parte della comunità, per partecipare in modo proattivo alla costruzione del futuro e per saper intercettare, fin dall’età scolare, le opportunità che esso offre.

La ricchezza di questa dispensa risiede nella varietà e profondità dei percorsi scelti e sviluppati autonomamente da ogni classe partecipante. Il metodo di apprendimento, che ha saputo sapientemente combinare l’approfondimento didattico in aula con stimolanti laboratori didattici e l’osservazione diretta sul territorio, ha dato vita a lavori di eccellenza che spaziano tra temi diversi. Abbiamo ammirato progetti che hanno esplorato l’utilizzo della pietra nel paesaggio costruito, con focus sui muretti a secco, o che hanno documentato il Monte Serva attraverso l’arte del phototelling. Altri lavori si sono immersi nella storia e geografia del territorio dolomitico, ricostruendo l’evoluzione geologica e visitando musei specializzati. Non sono mancati gli approfondimenti sulle leggende e tradizioni locali, accompagnati da uscite in natura e lezioni con esperti, o l’analisi storica dei luoghi della Grande Guerra sulle Dolomiti, con visite sul campo e l’uso di tecnologie innovative come la realtà aumentata. La valorizzazione delle tradizioni alpine ha toccato anche l’antico canto “La Stella” e le ricche tradizioni gastronomiche locali, con interessanti scambi culturali e riflessioni sulla sostenibilità. Significativi sono stati anche gli studi dedicati ai paesi della Val di Zoldo, alla loro storia, al fenomeno dell’emigrazione e alla riscoperta delle tradizioni ladine e delle fontane, elementi chiave per potenziare il senso di appartenenza al territorio dolomitico.

Tutti questi lavori testimoniano l’impegno, la curiosità e la passione con cui studenti e docenti hanno abbracciato questo percorso. Ai nostri studenti va il più sincero complimento per l’entusiasmo e la dedizione dimostrati nell’esplorazione del proprio ambiente di vita. Avete dimostrato come la scuola possa essere un luogo vivo di ricerca e scoperta, capace di connettersi profondamente con la realtà circostante.

Un ringraziamento altrettanto caloroso va agli insegnanti, veri artefici di questi percorsi didattici. La vostra professionalità, la vostra capacità di guidare gli studenti e di permettere loro di essere protagonisti attivi del proprio apprendimento è la chiave del successo di progetti come questo. Avete saputo stimolare la riflessione, l’indagine e la creatività, rendendo l’apprendimento un’esperienza significativa e duratura.

Questo progetto e la raccolta che ne deriva rappresentano un tassello fondamentale nel processo di “Capacity Building”, mirato a rafforzare il capitale sociale e territoriale del Sito Dolomiti Patrimonio Mondiale per uno sviluppo duraturo e sostenibile delle comunità locali. Capire dove si vive, conoscerne la storia, le tradizioni, le sfide e le opportunità è essenziale per formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di tutelare e valorizzare questo ambiente unico per le generazioni future. Questa dispensa non è solo una raccolta di lavori scolastici, ma un manifesto del forte legame che unisce i nostri giovani al loro territorio e un auspicio per un futuro in cui questo legame sia sempre più saldo e consapevole.

Congratulazioni a tutti per l’eccellente lavoro e un rinnovato ringraziamento a tutti partner!

Scuola primaria

“P. Valeriano” di Castion (IC Belluno3), classe II

Insegnante: Chiara Dal Pont

“La pietra è l’arte presente con tutto il suo peso e insieme irraggiungibile.

Rivela e nasconde la storia del mondo.

Viene dal caos, dal magma, dai deserti.“

Maria Lai

Il nostro viaggio con la pietra inizia in classe prima. Un racconto di Leo Lionni (Federico, Babalibri, 2022) ci porta tra le pietre di un muretto in cui vivono alcuni topolini indaffarati nella costruzione della tana dove trascorrere l’inverno. Fra loro Federico sembra non curarsi affatto del lavoro in corso e alla domanda del perché non lavori come tutti, Federico risponde: “Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d’inverno. (...) Raccolgo le parole: le giornate d’inverno sono lunghe, rimarremo senza nulla da dirci.” Le pietre sono come le parole che compongono una frase - il muroche non può reggersi se esse non sono ben disposte. Nasce così Pietraviva: dall’incontro con il topolino Federico, che compone poesie tra le pietre di un vecchio muro, e con Daniele Feltrin, presidente del Museo della Pietra e degli Scalpellini di Castellavazzo. Daniele ci raggiunge a scuola ed iniziamo a ragionare sul materiale naturale che domina sovrano attorno a noi: la pietra.

Apprendiamo come un tempo le case fossero costruite con blocchi rotondi e squadrati senza cemento: i muri venivano eretti con quel che c’era, così da apparire come dei mosaici costituiti da pietre, accostate una accanto all’altra, ma non a caso.

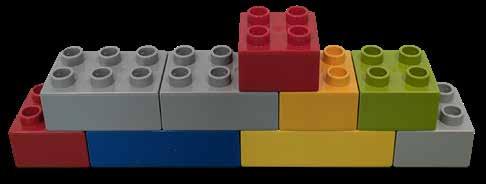

Con le costruzioni Lego è semplice capire come disporre correttamente i mattoncini: una buona base sotto e un collegamento sopra ne assicurano la stabilità.

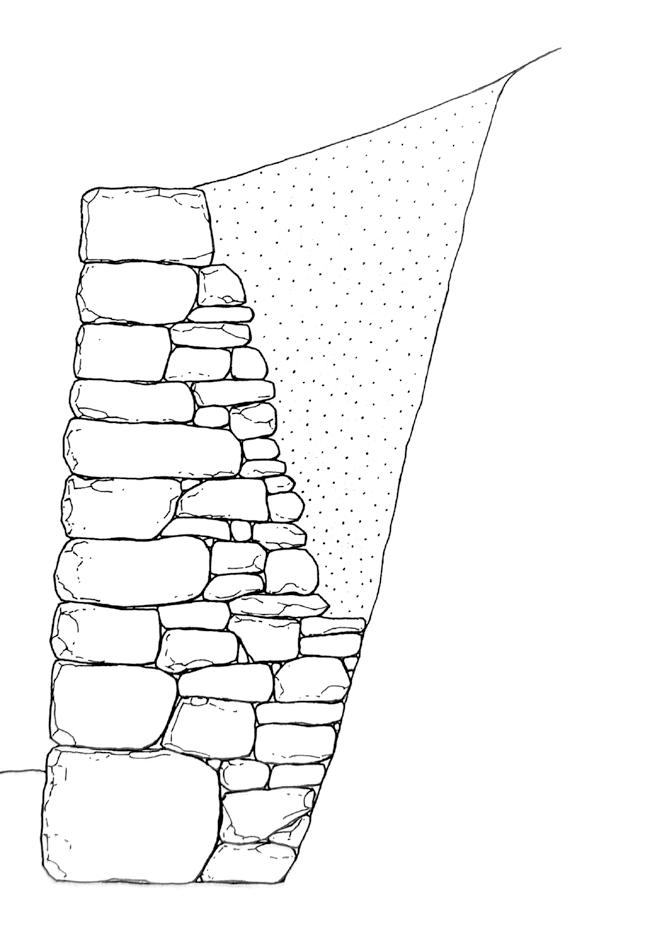

Non solo case, ma anche muretti a secco presenti nel nostro territorio, lungo le vecchie strade e sui colli della Pieve Castionese. Essi servivano sia a delimitare i campi e le proprietà, che a sostenere il terreno lungo i pendii, evitando così frane e smottamenti. Grazie ad una riproduzione della sezione di un muro, comprendiamo come siano posizionate le pietre a ridosso di un declivio: vi è una parte a vista con pietre regolari ed una con pietre meno belle, ma non meno importanti, che anzi permettono al muro di adattarsi al terreno. In tal modo, infatti, l’acqua piovana riesce a scorrere tra il pietrame, senza distruggere il muro.

Muri a secco utili all’uomo, dunque, ma anche ad insetti ed animali:

infatti “nei vecchi e frastagliati muri a secco, si formano delle fessure in cui trovano rifugio animali di ogni tipo. I rospi comuni trascorrono le giornate calde in queste cavità, le cince costruiscono i loro nidi e i ricci svernano nelle fessure.” (Enviromental Action Foudation, Dry Stone Walls…, Sheidegger&Spiess, p. 283)

Dopo aver visionato alcune immagini della popolazione che vive nei muri e la vegetazione che cresce fra gli interstizi, ne riproduciamo alcuni esemplari. Infine realizziamo un muro a secco, dapprima con un’illustrazione, poi riproducendolo con pietre recuperate nel giardino della scuola.

E’ un freddo venerdì di novembre quando ritroviamo Daniele, la nostra guida.

La neve, appena scesa sui tetti di Sossai, ed il sole rendono ancor più piacevole la passeggiata verso la località Trói del Mut, ove sono presenti muri e casòt su piani terrazzati, che un tempo servivano ad implementare i terreni adibiti a coltivazione.

Attraverso un sentiero, lungo la strada bianca della Calmada, raggiungiamo i volontari dell’associazione “Amici del Mut”, che da alcuni anni si adopera a recuperare questi antichi luoghi ad uso civico, in memoria del Mut, l’ultimo sossaiese che ebbe cura del suggestivo sito.

Tra loro Silvano De Salvador ci illustra le peculiarità delle diverse tipologie di pietra che veniva estratta nella zona e i suoi relativi impieghi: muri di sostegno, muri a secco dei tanti fabbricati adibiti a deposito attrezzi - come il Casòt del Mut - e le lastre per la formazione delle coperture.

Veniamo, poi, direttamente coinvolti nel cantiere di manutenzione di un muro a secco, imparando a scegliere le pietre e a posizionarle.

L’esperienza si conclude con la visita all’antica cava, oggi adibita a teatro all’aperto, in cui si svolgono spettacoli di musica lirica durante la stagione estiva.

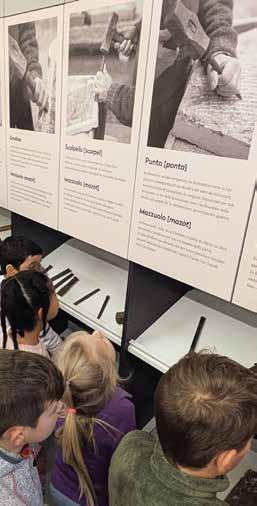

L’ ultima tappa di Pietraviva è il museo di cui Daniele è curatore, insieme ad altri volontari di Castellavazzo.

Trattasi del Museo Etnografico della Pietra e degli Scalpellini, una vivace realtà che promuove la conoscenza della tipica pietra della zona e degli antichi mestieri di estrazione e lavorazione della stessa. È il signor Adolfo ad illustrare i diversi strumenti utilizzati dalle maestranze per scolpire la pietra, contenuti nella cosiddetta casséta dei fèr una cassetta dotata di robusto manico in legno (v. D. Perco, U. Olivier, a cura di (2002), Uomini e pietre nella montagna bellunese, Provincia di Belluno ed., p. 34):

• scalpello (scarpèl) - attrezzo in ferro con la testa temprata, piatta e tagliente, lungo circa 15/20 cm; utilizzato per definire gli spigoli dei manufatti; scalpello dentato (gradina)scalpello con linea dentata a diverse gradazioni;

• scapezzatore (s’ciapòn) - scalpello indicato per squadrare i blocchi; punta (pónta) - strumento realizzato in acciaio temprato che può avere diverse dimensioni in base alla profondità del solca da realizzare. Fondamentale la sua inclinazione durante l’utilizzo;

• mazzuolo (mazòt) - la sua funzione è quella di colpire un altro strumento (la punta) appoggiato alla pietra; pica - strumento impugnato a due mani o con due estremità in acciaio a punta o almeno una a laglio lardo con profilo dentato. si usava per una prima sgrossatura; grendena - attrezzo utilizzato per la seconda sgrossatura; bocciarda (bociarda) - robusto mazzuolo per finiture di pregio;

• martellina (martelìna) - strumento di finitura.

Una sezione del museo è proprio dedicata a tutti i giochi che un tempo si potevano avviare con le pietre: “i bambini non avevano molti giochi a disposizione ed erano costretti a cercarseli, a costruirseli, ad inventarseli. Tutto diventava un gioco a contatto con la natura (...) e questo li coinvolgeva in modo divertente, ma soprattutto formativo.” (C. Zoldan, Uomini e pietre nella montagna bellunese, p. 183)

Daniele ci propone subito un gioco che tutti conosciamo, il Campanón

Il concorrente lancia la scàia sulla casella più vicina e percorre tutte le caselle saltando su un piede solo ritornando infine alla base di partenza, riprendendo la sua scàia e lanciandola nella seconda casella ripetendo il giro saltellando. Continua di seguito per tutte le altre caselle finchè non commette un errore, sbagliando il lancio della scàia, oppure calpestando le linee divisorie delle caselle. Chi compie un errore cede il posto al concorrente successivo.

La pietra produce rumore, cadendo e rotolando nelle caselle del Campanón, ma chi avrebbe immaginato che, se sagomate, modificandone lo spessore ed accostandole una accanto all’altra, le pietre potessero diventare anche uno strumento musicale a percussione! È il caso del Litofono

È la volta di Sassét, gioco già praticato nell’antica Roma.

Il giocatore getta i sassét sulla panca e ne sceglie uno, lo lancia in aria e contemporaneamente ne raccoglie un altro, cercando di raccogliere al volo quello che ricade. Tenendo in mano questi due e con la stessa tecnica, deve afferrare il terzo, il quarto e il quinto senza sbagliare.

In caso di errore, il gioco passa di mano al concorrente successivo.

L’ ultimo gioco in cui ci coinvolge Daniele è il Tangram

È un gioco rompicapo cinese, costituito da sette tavolette (tan) inizialmente disposte a formare un quadrato. I sette tan sono due triangoli rettangoli grandi, un triangolo rettangolo medio e due piccoli, un quadrato ed un parallelogramma. Lo scopo del puzzle è quello di formare una figura utilizzando tutti i pezzi senza sovrapposizioni. (v. D. Feltrin, Giocare con le pietre, Museo Pietra e Scalpellini di Castellavazzo (BL)).

Molto altri sono i giochi che si possono fare con pietre e sassolini (Ai vivi ai morti e Ai Zérci, per esempio): erano poveri ed ecologici; tuttavia, oltre a sollecitare la fantasia e l’ingegno dei bambini, permettevano loro di utilizzare l’ambiente come terreno di gioco genuino, versatile e vivo. Come la Pietra.

Scuola secondaria di 1°

“I. Nievo” (IC Belluno2), classe I B

Insegnante:

Daria Burigo

Daniele Caneve

M. Rosa Andrich

Sara Dazzi

Dalla nostra scuola possiamo vedere il versante sud del Monte Serva, nelle Dolomiti Bellunesi, ad ogni stagione. La montagna fa parte del nostro orizzonte visivo quotidiano, il nostro riferimento per individuare il nord geografico nonché meta delle nostre passeggiate.

Abbiamo così voluto approfondire alcuni aspetti riguardanti il M.te Serva e documentare il nostro percorso di ricerca con una raccolta fotografica o, con un linguaggio più tecnico, con il Phototelling, ovvero il linguaggio di narrazione visiva applicata alla fotografia. Abbiamo imparato il linguaggio e le regole base della fotografia con l’obiettivo non di ottenere foto perfette ma che sappiano raccontare il lavoro svolto. La fotografia è uno strumento potente ed efficace per rendere visibili, e restituirli alla comunità, i processi di ricerca che abbiamo utilizzato e valorizzare così le competenze che abbiamo acquisito.

Autunno: i colori della natura cambiano e si comincia a raccogliere il frutto delle semine. Le ore di scuola pomeridiane ci permettono di cogliere una buona luce per i nostri scatti.

Sul Serva le prime avvisaglie che la stagione fredda ci sta venendo incontro.

Il nostro percorso alla scoperta del Monte Serva ci ha visti approfondire solo alcuni aspetti ma siamo consapevoli che molto altro ancora potremmo scoprire e imparare.

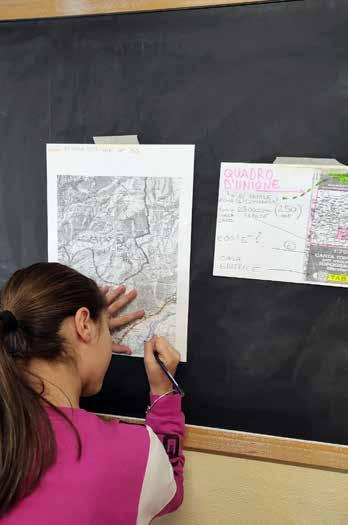

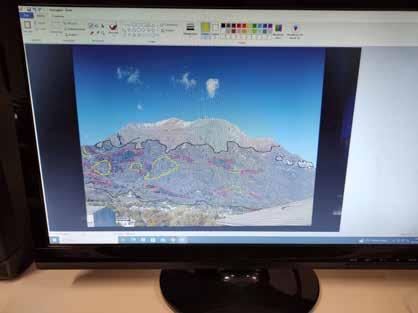

Prima di avvicinarci alle sue pendici e di risalirne un po’ il versante, abbiamo studiato la montagna analizzando le carte topografiche.

Dalle carte topografiche ricaviamo le informazioni principali sul paesaggio in cui siamo immersi quotidianamente; la prima evidenza osservabile riguarda la distinzione fra le aree urbanizzate (caratterizzate dal massiccio intervento dell’uomo) e quelle naturaliformi dove la natura la fa da padrone.

Dalla carta passiamo ai mezzi digitali per l’elaborazione delle foto. Si possono notare la distribuzione della vegetazione per fasce altimetriche e i principali nuclei tipologici solo osservando i colori: il giallo del Larice, il verde cupo dell’Abete rosso e il rosso scuro del Faggio.

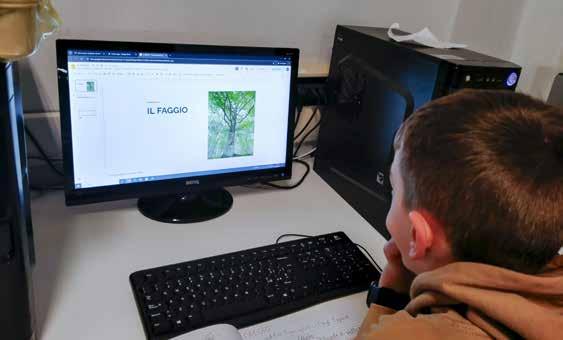

Approfondiamo le principali specie arboree e arbustive presenti sul Monte Serva.

Ci siamo quasi…documentiamo tutto con il nostro terzo occhio: l’obiettivo della macchina fotografica. Studio del paesaggio naturale e antropico.

Per l’analisi del paesaggio ci aiutiamo anche con i mezzi tecnologici: un drone...

...senza dimenticare però “carta e penna”

Nella seconda uscita abbiamo osservato l’ambiente che ci circonda con occhi più esperti, avendo approfondito ulteriormente le nostre conoscenze, soprattutto dal punto di vista vegetazionale, anche con l’aiuto di una guida del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Conoscere attraverso il gioco, toccare, sperimentare: così ricordo meglio. Gli arbusti di noccioli si sono prestati molto bene a queste attività.

Il nostro percorso ha visto come ultima attività la selezione delle foto fatte e la loro rielaborazione. Il prodotto finale, che rimarrà come ricordo, è un album fotografico: leggendo le didascalie e guardando le foto faremo capire, a quanti sfoglieranno le sue pagine, quali conoscenze e abilità abbiamo acquisito e la metodologia che abbiamo utilizzato... semplicemente rivolgendo la nostra attenzione e il nostro sguardo alla montagna dei bellunesi, il Monte Serva.

Noi viviamo qui.

Scuola primaria

“P. Valeriano” di Castion (IC Belluno3), classe IV e V

Insegnanti: Francesca Rosso Adimara Taddei

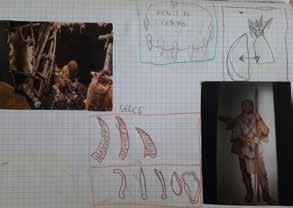

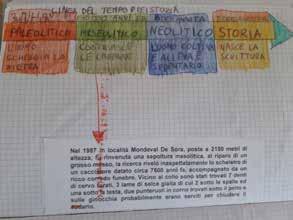

Entusiasmante è stata per le classi IV e V di Castion la visita al Museo “V. Cazzetta” di Selva di Cadore! È avvenuto il 20 settembre 2024. E i bambini hanno potuto innanzitutto conoscere alcuni aspetti della vita di Vittorino Cazzetta, lo studioso del luogo, autodidatta, cui è dedicato il museo, l’amore per le sue montagne, le sue importanti esplorazioni. Le sue continue ricerche lo portano un giorno di primavera del 1985, salendo a Mondevàl, a individuare i resti di un cacciatore preistorico sotto un masso: è così che Vittorino dà il via all’ affascinante esplorazione, agli studi e ricerche che negli anni hanno creato l’”Uomo di Mondevàl”.

Nella sezione archeologica del museo i bambini hanno potuto vedere lo scheletro straordinariamente integro dell’“Uomo di Mondevàl” ed i resti del suo corredo funebre.

Avvincente ed accattivante è stata per loro anche la sala geopaleontologica dove vengono messe in risalto le orme di dinosauro ritrovate su un masso roccioso del vicino monte Pelmo (del Pelmetto, il fratello minore del Pelmo).

Ma tutto il percorso del museo ha permesso ai bambini di ripercorrere la storia dello straordinario processo geologico che ha portato alla formazione delle Dolomiti.

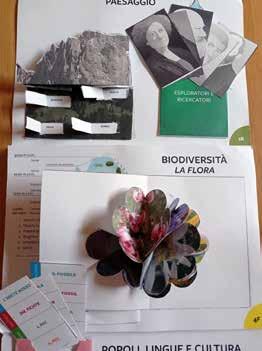

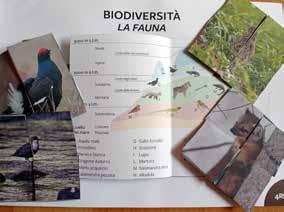

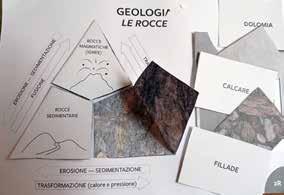

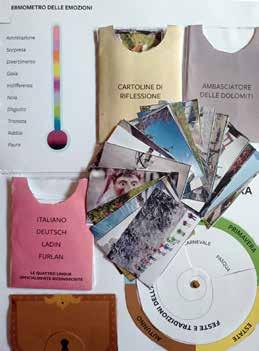

Stimolati dalla visita i bambini in classe hanno potuto riprendere alcuni argomenti ed elaborarli con varie attività in tante discipline. Nell’ambito storico si è potuto ripassare alcuni aspetti della Preistoria in tutte le sue fasi inserendo le conoscenze apprese intorno al cacciatore mesolitico di Mondevàl, mentre in quello geografico i bambini sono stati coinvolti nella costruzione di un lapbook riguardante le Dolomiti: formazione, natura e cultura.

Hanno affrontato anche alcuni aspetti di educazione civica, stimolati a riflettere sulle caratteristiche uniche riguardanti le Dolomiti, divenute patrimonio dell’Umanità, e su quali azioni si possono intraprendere per mantenerle integre nella loro bellezza.

Divertente poi, è stato riprodurre con il DAS le impronte di dinosauro: i bambini sono stati coinvolti in attività laboratoriale pratica di manipolazione, importante per memorizzare l’esperienza vissuta.

Ecco il testo dei bambini, che ne riporta impressioni e riflessioni:

“Il giorno 20 settembre ci siamo recati a visitare il Museo “V. Cazzetta” a Selva di Cadore. Siamo partiti verso le 8.30 e siamo giunti a destinazione verso le 10. Qui ci hanno accolto due guide, molto simpatiche, Ingrid e Manolo, che ci hanno permesso di fare una merenda all’interno del museo.

Abbiamo iniziato la nostra visita osservando una grande foto di Vittorino Cazzetta; Ingrid ci ha spiegato la sua vita e le sue passioni che lo hanno portato a fare importanti scoperte per il museo.

La prima stanza è dedicata alla nascita delle Dolomiti, qui abbiamo potuto osservare fossili di pesci e conchiglie che una volta si trovavano in fondo al mare. Cazzetta ha scoperto delle impronte di dinosauro sul Pelmetto, noi abbiamo potuto ammirarle da vicino in un calco che ricopre l’intera parete.

Che meraviglia! È stato proprio emozionante. Appena entrati nella stanza dedicata all’ uomo preistorico, siamo rimasto colpiti dallo scheletro dell’Uomo di Mondevàl: era adagiato all’ interno di uno scavo posto sotto il pavimento e illuminato da tante lucine. Era talmente affascinante che non riuscivamo più a procedere nella visita. Ci ha colpito anche la ricostruzione di un’abitazione preistorica all’interno della quale si trovavano utensili utilizzati dall’uomo di allora.

Al termine della visita ci attendeva una nuova esperienza: abbiamo ascoltato dei suoni prodotti da strumenti preistorici all’ interno di una stanza semibuia che sembrava una grotta. Terminata la nostra visita abbiamo potuto pranzare in un parco vicino e divertirci in compagnia”.

Scuola secondaria di 1°

“Canossiano” di Feltre,

Classi IA e IB

Insegnanti:

Monserrat Artes Coma

Alex Berton

Delfina Andrea Castiglia

Enrica Dalla Marta

Barbara De Bortoli

Stefano De Mari

Sabina D’Isep

Elisabetta Feltrin

Valeria Sansone

Federica Secco

Sara Solagna

Samuele Spada

Serena Zanin

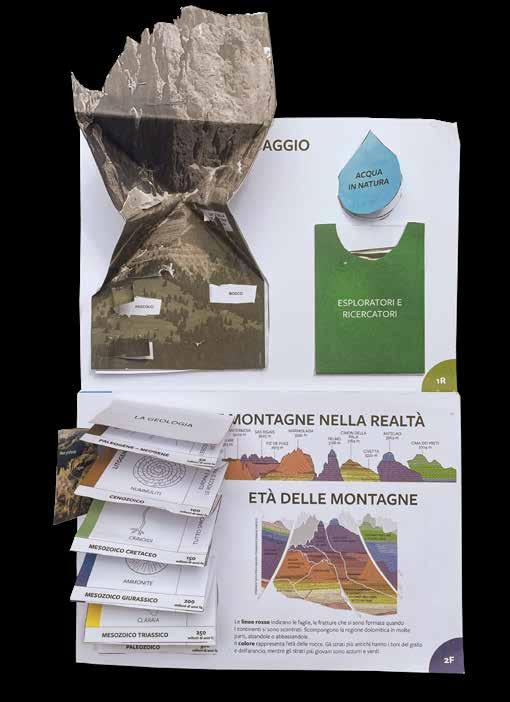

Il nostro progetto si inquadra nel percorso triennale “L’Officina della Scoperta: creatività in azione”, un’iniziativa che mira a promuovere l’apprendimento attivo attraverso progetti interdisciplinari ispirati alla metodologia finlandese del Phenomenon-Based Learning (metodologia educativa che si concentra sull’esplorazione di fenomeni reali e complessi come punto di partenza per l’apprendimento), secondo la quale gli studenti affrontano un tema significativo, sospendendo le lezioni tradizionali per immergersi in un’esperienza didattica innovativa. L’obiettivo è chiaro: inse-

gnare non solo contenuti, ma anche competenze di autonomia, gestione e costruzione attiva del proprio apprendimento. Seguendo questa impostazione metodologica, le classi prime hanno portato avanti un percorso dedicato alla scoperta del territorio dolomitico attraverso un approccio esperienziale e multidisciplinare al fine di conoscere e comprendere l’importanza della salvaguardia di questo patrimonio, anche avvalendosi dei volumi della biblioteca di montagna della Fondazione G. Angelini e delle lezioni di esperti di geologia e botanica.

Siamo partiti dall’indagine sui toponimi, le leggende e i colori delle Dolomiti.

Partendo dalla lettura in classe di alcune celebri leggende dolomitiche, abbiamo intervistato i nostri nonni e le nostre nonne per scoprire se, ai loro tempi e nei loro luoghi di origine, si raccontassero storie legate a esseri mitici, come il Badalìs, o se esistessero leggende legate a particolari siti d’interesse culturale. È stato emozionante ascoltare queste narrazioni affascinanti direttamente dalle loro voci; alcuni di noi, oltre a trascrivere le leggende locali, hanno anche deciso di registrarle per conservare la preziosità della tradizione orale.

Siamo poi stati divisi in coppie e ciascuna ha ricevuto il nome di una cima delle Vette Feltrine (Monte Pavione, Cima Undici, ecc.) e, ispirandoci al modello delle leggende tramandate dai nostri nonni, abbiamo creato brevi racconti che spiegassero l’origine del nome o la particolare forma della montagna. Un grande aiuto ci è stato dato dalla ricerca etimo-

logica dei toponimi e degli oronimi fatta assieme ai nostri docenti; alcuni nomi di montagna erano di facile interpretazione, come la Zima del Comedón, altri non erano così immediati, come il Monte Brendòl, ma grazie ad alcune pubblicazioni della Fondazione Angelini sugli “Oronimi Bellunesi”, siamo riusciti a creare delle leggende coerenti con i nomi originali.

Un elemento accomunava tutte le nostre leggende: i colori. In ogni storia abbiamo messo in evidenza un colore specifico, che poi è stato utilizzato per decorare il lungo profilo delle Vette Feltrine disegnato per noi dal professore di arte e immagine, Alex Berton. Il risultato finale è stato sorprendente: ogni cima, con il suo colore unico e la propria leggenda, contribuiva a creare un orizzonte variopinto e suggestivo, capace di unire armoniosamente tutte le nostre creazioni in un panorama straordinario.

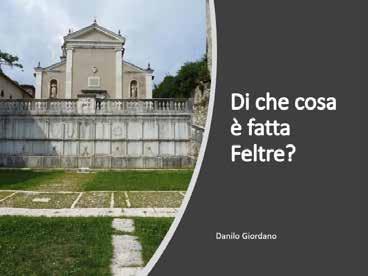

Il secondo passaggio era dedicato ai World heritage sites: the Dolomites and their conservation.

Attraverso la visione di video e la lettura di alcuni estratti in lingua inglese, abbiamo compreso il significato di UNESCO e abbiamo esplorato alcuni World Heritage Sites nel mondo, con particolare attenzione alle Dolomiti. Abbiamo riflettuto sull’importanza della loro protezione ambientale confrontando diversi siti al fine di sensibilizzare alla conservazione di questi paesaggi unici e preziosi. In relazione a questo, con la guida del geologo Danilo Giordano, abbiamo imparato a leggere un nuovo “libro” di roccia, le cui pagine ci hanno permesso di immergerci in un racconto del passato che ci ha trasportato nelle fasi di formazione delle Dolomiti e delle Vette Feltrine in particolare. Grazie poi ad un altro incontro e ad un’uscita nel centro di Feltre, siamo riusciti

a riconoscere gli stessi elementi nell’uso costruttivo, ritrovando le rocce dolomitiche e non solo, nelle architetture e nelle strutture della nostra bella città, abbracciata dalle Vette Feltrine.

Esplorare la montagna, comprendere le sue regole

Esplorare le montagne dolomitiche che ci circondano significa anche seguire delle regole. Ci ha aiutato in questo il docente di Scienze motorie: le regole di comportamento le abbiamo tradotte in spagnolo, visto che molti turisti ispanofoni trascorrono qui le loro vacanze. Poi, a gruppi, abbiamo letto le esperienze di turisti spagnoli e argentini che sono stati nelle nostre montagne e abbiamo discusso se i loro comportamenti rispettassero o meno le regole che avevamo scritto insieme.

Alla scoperta della flora e della fauna delle Dolomiti. Uomini e lupi... convivere è possibile?

L’intervento dell’esperto Bruno Boz ha permesso di approfondire il conflitto uomo-lupo che rappresenta non solo una questione di sicurezza o di danni agli allevamenti, ma spesso ha radici più profonde nelle dinamiche socio-economiche. Per far capire come sia importante promuovere una comprensione reciproca tra le diverse parti, educando sulla biologia del lupo, sulle sue abitudini e sugli strumenti di prevenzione che possono ridurre il conflitto, ci siamo cimentati in un divertente gioco di ruolo, mettendoci nei panni del lupo ma anche degli allevatori, dei forestali e dei politici, insomma dei vari attori protagonisti di questa delicato e complesso fenomeno; abbiamo infine rielaborato le nostre conoscenze attraverso un’infografica e un gioco dell’oca. Lo studio del paesag-

gio dolomitico è stato affrontato facendo alcuni approfondimenti riguardanti la flora attraverso la conoscenza delle piante bellunesi nelle prime flore italiane, grazie alla presentazione dello studio compiuto dagli esperti Carlo Argenti e Gianni Poloniato. Dopo tutte le conoscenze teoriche sulla flora, nel mese di aprile con scarponi e quaderno per gli appunti, abbiamo potuto esplorare la flora del nostro territorio, grazie ad un’escursione alla scoperta delle piante spontanee con particolare attenzione alle piante alimurgiche della tradizione bellunese, con la guida naturalistica Ester Andrich e abbiamo concluso la nostra progettazione con una visita guidata tematica al Museo Etnografico Dolomiti, a cura dell’Associazione Isoipse.

Scuola secondaria di primo grado “I. Nievo” di Belluno

(IC Belluno2 “T. Merlin”)

Classe III B

Insegnanti: Patrizia Fava

Mara Liliana Slongo

Sara Dazzi

Il progetto intitolato “Le Dolomiti in un cubo” è stato realizzato dalla classe III B con le insegnanti Patrizia Fava (Italiano), Mara Liliana Slongo (Scienze e Informatica) e Sara Dazzi (Tecnologia) in seguito all’uscita didattica al Passo Falzarego con il CAI, sezione di Belluno. Siamo saliti sul Col Gallina, dove abbiamo camminato tra i resti delle trincee della Prima Guerra Mondiale e abbiamo visitato il Villaggio Edelweiss sul Passo Valparola. Ci hanno accompagnato per il CAI sezione di Belluno Daniela Mangiola, operatrice naturalistico culturale nazionale, e Giovanni Spessotto, responsabile manutenzione sentieri.

Prima dell’uscita i ragazzi hanno studiato in classe le principali vicende della Prima Guerra Mondiale con un particolare approfondimento sulla vita in trincea, quindi hanno esaminato le rocce che costituiscono le nostre Dolomiti, incluse nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, per poi lavorare sulle carte topografiche Tabacco del territorio alla scala 1: 25.000, per conoscerne la simbologia e anche per individuare il percorso programmato.

Durante l’uscita è stato realizzato un gioco di ruolo in cui si simulava un attacco alla trincea nemica; i ragazzi erano divisi nei due schieramenti avversi, così da entrare maggiormente nell’atmosfera della guerra, cercando di comprendere le emozioni dei personaggi interpretati, attivando anche la loro intelligenza tattica.

Dopo il rientro dall’escursione, gli alunni hanno trasformato le loro emozioni in testi di varia tipologia: lettere, pagine di diario o Haiku.

L’attività ha previsto in seguito che progettassero su carta e poi realizzassero sull’App CoSpace un Merge Cube sulle Dolomiti: si tratta di un cubo olografico per la realtà aumentata che viene creato con l’app CoSpace, una piattaforma educativa innovativa che permette di creare, esplorare e condividere contenuti digitali interattivi in 3D.

Una volta realizzato il cubo, è possibile tenerlo in mano, muoverlo e interagire con esso tramite il proprio cellulare.

I ragazzi dovevano creare le loro Dolomiti in un cubo attraverso i seguenti punti: titolo, carte topografiche, geologia, trincee e riflessioni personali.

Hanno dedicato svariate ore di lezione alla realizzazione del proprio cubo in realtà aumentata, che alla fine hanno potuto visionare per un controllo finale tramite il loro cellulare, dopo aver scaricato l’apposita app CoSpace.

Il percorso può essere così sintetizzato:

1. Studio in classe della Grande Guerra, delle rocce che costituiscono le Dolomiti, della loro formazione geologica, della carta topografica Tabacco.

2. Uscita al Passo Falzarego (trincee del Col Gallina e Villaggio Edelweiss sul Passo Valparola)

3. Laboratorio di scrittura sulle emozioni (varie tipologie testuali)

4. Progettazione su carta del Merge Cube

5. Realizzazione del Merge Cube sul PC tramite l’app CoSpace

OBIETTIVI

Oltre a conoscere e riflettere sulle Dolomiti, sulla loro formazione e sulla storia umana ai piedi delle Dolomiti durante la Prima Guerra Mondiale - e a produrre testi diversi -, i ragazzi hanno potuto sviluppare delle competenze di cittadinanza digitale, attraverso l’utilizzo dei PC nell’aula di informatica, insieme a competenze di carattere linguistico.

Scuola secondaria di 1°

“G. Cadorin” di Lorenzago (IC Auronzo di Cadore), classi I e II

Insegnanti:

Libera De Villa

Claudia Jentile

Patrizia De Lorenzo

Silvia Cian

Renata Rossini

Marco Crestani

La nostra Storia è ciò che siamo, le tradizioni sono quindi parte integrante dei luoghi che viviamo, restano intessute nel tempo che conduce all’oggi, nello spazio in cui ci muoviamo, nelle pietre delle nostre case, sulle vie lastricate che calpestiamo.

Il lavoro delle classi nell’a.sc. 2024-25 si è basato sulla valorizzazione di una preziosa peculiarità delle nostre valli alpine, configurandosi come una passeggiata in una tradizione mirabile, quella de La Bèla Stela; e si è articolato in molteplici discipline ed attività correlate e complementari.

Un tempo i bimbi dei paesi montani, durante le feste natalizie e la sera della vigilia di Natale, giravano per i borghi, di casa in casa, a cantare La Stéla. Il canto era di buon augurio e di buon auspicio, ben accolto dalle famiglie che, riunite, aprivano le loro porte ai piccoli cantori: dopo aver ascoltato la melodia, essi donavano agli artisti in erba dolciumi e leccornìe. Gli allievi hanno pertanto potuto conoscere ed apprezzare questa tradizione poetica ed antica; hanno compreso, attraverso essa, la società del secondo dopoguerra, l’economia povera ma dignitosa delle nostre vallate dolomitiche, la forza di una tradizione che ancora oggi vanta molti estimatori.

Il percorso artistico e socioculturale posto in essere si è dipanato attraverso le melodie di un tempo, puntualizzato da lezioni di canto e di musica; è passato per l’acquisizione di imprescindibili competenze geografiche e di Storia locale del Cadore.

I ragazzi hanno poi affrontato delle letture a compendio per meglio puntualizzare il lessico specifico, la metrica, la poesia musicata. Anche le lingue comunitarie hanno avuto il loro spazio, per ampliare lo sguardo alle tradizioni europee, a Paesi che vantano radici simili a quelle d’Italia: Die heiligen drei König e We Three Kings: un confronto foriero di interessanti parallelismi. Il particolare locale, immerso e valorizzato da un’interessante interculturalità. Oggi e qui, ieri e i nostri paesi, l’adesso e l’altrove. Il percorso formativo attuato è stato complesso; nello svolgerlo, infatti, si sono poste in essere molteplici attività.

L’Unità di Apprendimento D’Altro CANTO il Natal MI FA SOL inCANTO è iniziata con uno “stimolo motivante” di grande impatto: ai ragazzi è stato presentato il romanzo di Hector Malot, Senza famiglia Alla lettura di alcuni brani dello stesso è seguita la visione commentata del film di Antoine Blossier, pellicola del 2018, tratta dallo scritto tanto amato di Malot.

Nella prima fase gli allievi sono stati introdotti alla Storia italiana del secondo dopoguerra, alle difficoltà di un momento decisivo per l’Italia; sono poi stati accompagnati a meglio comprendere la storia delle nostre tradizioni popolari e del paese in cui abitano, la Geografia alpina che è, nelle intenzioni programmatiche odierne, una Geografia innanzitutto umana. Luoghi e Uomini. L’Italiano, come disciplina, ha specificato competenze letterarie e poetiche, tramite letture e nozioni metriche e lessicali; in Musica i ragazzi hanno cantato e studiato le melodie proposte per questo percorso di studio. Le Lingue comunitarie hanno poi dato il loro contributo attraverso le tradizioni natalizie della Gran Bretagna e della Germania. Tramite le ore di Educazione Artistica gli studenti hanno potuto cimentarsi nel confezionare gli abiti dei cantori e dei Re Magi, un laboratorio colorato e motivante; i novelli stilisti di capi del passato hanno raggiunto risultati davvero encomiabili in questo lavoro. Contestualmente i ragazzi hanno realizzato una stella rotante in legno, l’hanno dipinta ed è stata scenograficamente trasportata durante la rappresentazione musicale. Un contributo importante è stato dato dalle lezioni di Andrea Da Cortà: lo studioso ha edotto gli studenti sulla tradizione in oggetto, sugli strumenti musicali del tempo, sulle melodie e sui risvolti culturali che La Bèla Stéla ha avuto e possiede tutt’oggi. Un intervento illuminante per i nostri allievi. Il laboratorio di Andrea Da Cortà, di concerto con la Magnifica Comunità di Cadore, che l’ha sostenuto, prevedeva anche la realizzazione di strumenti musicali antichi, assemblati con materiale di recupero. La versione lorenzaghese de La Bèla Stéla si intitola “Noi siamo i tre Re Magi” e ad essa è stata dedicata grande attenzione. E il progetto, a ridosso delle festività natalizie, è stato coronato dalla rappresentazione cantata e musicata dai giovani artisti: gli alunni delle due classi hanno cantato “Noi siamo i tre Re Magi”, vestiti da Re Magi e da montanari, girando per le vie del paese. A questa versione sono state affiancate le versioni inglese e tedesca del canto.

Il canto itinerante è stato molto apprezzato da autorità locali, da genitori e nonni, un momento di poesia e raccoglimento, una piccola storia odierna che ha riportato alla luce una tradizione amatissima e quasi caduta nell’oblio. Una storia riemersa dai giorni che furono, resa vivida e potente grazie alle voci, ai volti, agli sguardi dei nostri alunni. La polvere del tempo non è riuscita ad intaccare questo canto, l’ha reso anzi maggiormente prezioso.

La centralità degli studenti nella costruzione delle loro conoscenze, abilità e competenze, è stata davvero entusiasmante ed emozionante per tutti. Il destino degli Uomini è progredire: siamo giustamente proiettati in avanti, gli sguardi volti al futuro... ma non dovremmo abbandonare le nostre origini, non dovremmo dimenticare il ponte interiore che da sempre ci lega al passato. Memorie e radici ci tengono saldi al presente, sono un buon punto di partenza, ma anche un approdo sicuro a cui ancorarsi nelle difficoltà.

Scuola secondaria di primo grado

“V. Zanon” di Castion

(IC Belluno3)

Classe III C

Insegnanti:

Maria Cristina Carì

Cinzia Rizzo

Mirka Cavalet

Michela Dal Molin

Anna De Simoi

Il progetto rappresenta per la classe la conclusione di un percorso triennale di valorizzazione del territorio dolomitico, attraverso collaborazioni e scambi con altre scuole europee, in nome del motto “Uniti nella diversità”. E l’occasione, offerta da “Io vivo qui” di conoscere e promuovere il proprio territorio, finalizzando le attività ad uno scambio culturale ed un confronto con coetanei europei, ha permesso ai ragazzi di vivere da protagonisti i progetti proposti. Si è trattato infatti di una serie di gemellaggi con scuole europee attraverso la piattaforma e-Twinning, che permette di utilizzare video chiamate, spazi di interazione e di lavoro di gruppo, progettazione comune di attività in ambiente tutelato, utilizzando le lingue di studio (spagnolo ed inglese) per comunicare.

Quest’anno l’attenzione è stata focalizzata sulla conoscenza delle tradizioni gastronomiche locali, legandole al territorio, alla storia ed ai contatti con culture e popoli confinanti; abbiamo proposto uno scambio culturale e linguistico con una classe di pari età interessata ad approfondire il tema dell’alimentazione sostenibile, partendo da uno scambio di ricette tradizionali finalizzato alla conoscenza delle eccellenze locali. Al nostro appello ha risposto con vivo entusiasmo una classe spagnola di Barcellona, con cui gli studenti hanno interagito nel corso dei mesi dialogando in inglese ed in spagnolo, ad iniziare da uno scambio epistolare, in occasione della festività del Natale: gli studenti castionesi hanno inviato ai loro corrispondenti suggestive cartoline illustrate raffiguranti le bellezze culturali e naturali del territorio bellunese, insieme ad un ricettario in “italiano” per permettere loro di conoscere alcune pietanze tipiche del nostro Paese. La risposta degli studenti spagnoli è stata altrettanto positiva ed entusiasta e le classi hanno quindi proseguito la rispettiva conoscenza attraverso un collegamento on-line in diretta e lo scambio di alcuni video di presentazione in cui hanno parlato di loro stessi, della loro scuola e del territorio montano dolomitico.

Abbiamo quindi proposto agli alunni di rimboccarsi le maniche e di cimentarsi in un vero e proprio scambio gastronomico: gli studenti bellunesi, divisi in gruppi, hanno scelto e preparato alcuni piatti della tradizione italiana e bellunese (canederli, polenta e schiz, tiramisù, ma anche pasta alla carbonara, crostata alla marmellata, salame di cioccolato, pizza) realizzando accurate e vivaci video-ricette in spagnolo in cui non solo hanno illustrato, passo a passo, l’intero procedimento, ma hanno anche presentato la storia del piatto e i suoi legami sociali con il patrimonio gastronomico. Questa attività è stata anche una preziosa occasione per toccare alcuni importanti temi di educazione civica: evidenziare l’importanza di utilizzare prodotti genuini - possibilmente a km zero - per incentivare una corretta alimentazione, incentivando la cucina del riuso e di ridurre o addirittura azzerare lo spreco alimentare e curare il confezionamento in modo da evitare inutili rifiuti.

Allo stesso modo, gli studenti catalani hanno vestito i panni di chef ed hanno condiviso interessanti video, realizzati in parte in lingua spagnola e in parte in inglese, in cui hanno preparato con passione alcune tradizionali ricette spagnole, tra cui le “patatas con salsa alioli”, “las croquetas”, il “bizcocho”, il “gazpacho” e la famosa “tortilla de patatas”. Inoltre, visto che l’obiettivo del progetto era quello di far vivere agli alunni un vero scambio gastronomico e culturale, abbiamo proposto loro di invertire i ruoli e di provare a preparare i piatti presentati dai loro corrispondenti, documentando con foto e video l’esperienza vissuta e raccogliendo osservazioni e commenti attraverso registrazioni audio, in inglese ed in spagnolo. In questo modo gli studenti hanno davvero potuto “assaporare” le loro rispettive culture, anche a distanza!

Tutte le attività svolte sono state coordinate dagli insegnanti e raccolte in due Padlet pubblicati in un’apposita sezione all’interno del twinspace del progetto (sulla piattaforma e-Twinning), in modo da essere visibili agli studenti e condivisibili con le loro famiglie, incrementando la diffusione dell’iniziativa e creando maggior coinvolgimento.

Le ricette sono state quindi trascritte dagli alunni utilizzando un template di Canva, per dare loro una veste grafica suggestiva ed elegante che le potesse far convergere in un ricettario digitale.

Abbiamo poi lanciato una sfida agli studenti in occasione di un secondo collegamento on-line in diretta: suddivisi in gruppi misti transnazionali, abbiamo chiesto ad ogni gruppo di realizzare il menù di un ristorante italo-spagnolo che comprendesse tutti i piatti da loro proposti e preparati.

Nel corso del collegamento, durato circa 45 minuti, gli studenti si sono confrontati in inglese nella scelta del nome del ristorante, nel posizionamento delle foto, nella scelta dei prezzi e nella creazione di uno slogan che rendesse il “loro” ristorante unico e attrattivo. É stato un modo originale e divertente per sviluppare capacità di ascolto, espressione, condivisione e negoziazione, portando gli alunni ad interagire in chiave sinergica su un progetto comune e concreto di cui loro stessi sono stati imprenditori. Come proposta finale abbiamo poi effettuato un collegamento in diretta da Valmorèl, piccolo centro montano tra il comune di Belluno e quello di Limana, dove è ancora attiva una latteria turnaria e dove il casaro, Gianni De Bona, ex alunno della nostra scuola, ci ha accolti coinvolgendoci per una intera mattinata nella produzione casearia. Nonostante qualche difficoltà di connessione, la scuola spagnola è rimasta incredula davanti alla magia della trasformazione del latte in così tanti diversi prodotti. I malgari che avevamo visto arrivare alle 8.00 con i carichi di latte appena munto, provenivano dagli alpeggi della zona, ancora molto rurale. Ma anche molti dei nostri alunni non avevano mai visto questi procedimenti dal vivo e si sono sentiti coinvolti in modo attivo fin da subito. Ecco che cosa ne pensa una ragazza: “Durante la nostra visita abbiamo fatto una videochiamata con i

nostri coetanei spagnoli e tutti abbiamo potuto osservare la creazione di diversi prodotti derivati dal latte; noi che eravamo lì abbiamo anche potuto assaggiarli ed erano buonissimi. Tutto ciò è avvenuto soprattutto grazie al casaro (Gianni De Bona), che ha saputo insegnarci al meglio questa “arte” alternativa ereditata dal nonno. Gianni è un ragazzo di trent’anni completamente dedito al suo lavoro (ogni giorno, tutti i giorni, dorme solamente dalle tre alle quattro ore a notte per poi andare a lavorare); ci ha raccontato che a breve partirà per il Nepal per insegnare come si fa il formaggio ai Nepalesi. Durante la visita ci ha mostrato come si fanno la caciotta, la mozzarella, il burro, il formaggio, la ricotta e, con i resti, la panna! Insomma abbiamo potuto assaggiare e partecipare alla creazione di un po’ di tutto! Purtroppo però non potremmo riprodurre quasi nessuno di questi prodotti a casa perché servono strumenti appositi, costosi e di notevoli dimensioni; come ad esempio: i calderoni, per scaldare il latte, i miscelatori, per mescolarlo, contenitori di tutte le forme pieni di piccoli buchi per scolare l’acqua in eccesso, presse abbastanza grandi, un tavolo da lavoro con degli sbocchi laterali per fare uscire l’acqua accumulata e strumenti appositi per rilevare il livello di acidità presente nel prodotto. Ovviamente ci vuole una struttura apposita con tanto di cantina perché il formaggio, dopo vari processi, come la tagliatura della cagliata, la rimozione con il riscaldamento del siero e la salatura, dovrà affrontare un periodo di maturazione che varia in base al tipo di formaggio in un posto adatto come una cantina. Un commento: “Ho apprezzato l’uscita, che mi ha permesso di conoscere un tipo di lavoro “diverso in tutte le sue sfaccettature, che richiedono al lavoratore, impegno, costanza, passione, forza fisica, ma anche concentrazione e serietà, affinché i prodotti vengano nel migliore dei modi. Mi è piaciuto anche il fatto di aver visto la produzione di prodotti locali a km 0 e questo ci ha fatto anche riflettere su cosa è meglio comprare e su chi è meglio sostenere.”

Si sono quindi raggiunti gli obiettivi programmati come la conoscenza e consapevolezza di abitudini tradizionali in campo gastronomico e culturale, legate al territorio montano dolomitico; la conoscenza ed il confronto con diverse realtà europee; la riflessione critica su diversi stili di vita e di consumo consapevole. Certamente da ora in avanti, ogni volta che gli alunni assaggeranno un formaggio o una ricotta ricorderanno quanto impegno e sapere sta alle spalle dei prodotti e ne apprezzeranno maggiormente la genuinità e la qualità.

Scuola Primaria, classe V e

Scuola secondaria di 1°, classi I e II

(IC Val di Zoldo)

Insegnanti:

Maria Luisa Serafin

Elisa Bianchi

Marta Tacchetto

Silvia De Pellegrin

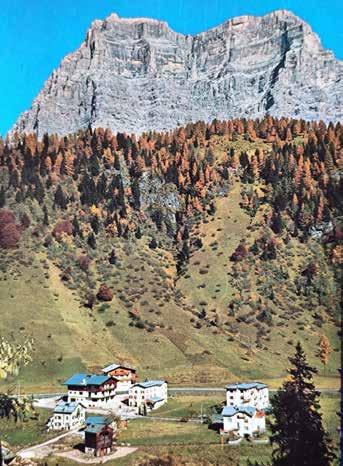

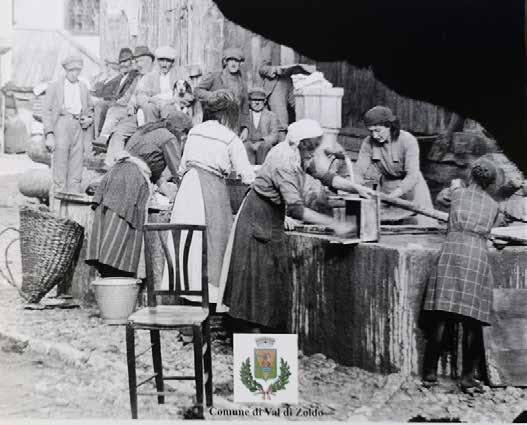

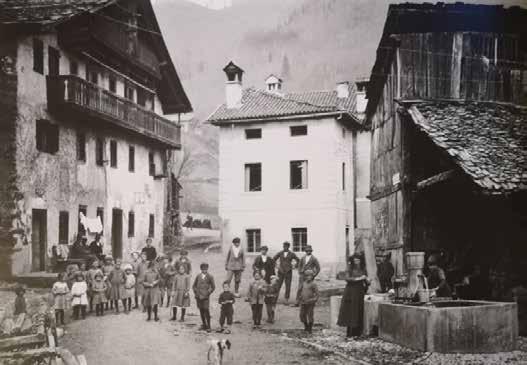

Vivere la montagna è quasi un privilegio per noi valligiani, che ci consideriamo fortunati ad abitare immersi in un paesaggio naturale splendido, tra le Dolomiti, ancora poco contaminato da vari aspetti poco piacevoli della vita cittadina; ma per noi adulti ed educatori è anche cercare di far rivivere ai più piccoli lo stile di vita, le abitudini quotidiane dei nostri nonni e bisnonni e, perché no, le difficoltà da loro incontrate. In questo nostro intento, ogni anno nel nostro Istituto Comprensivo dedichiamo un’ora settimanale, per classe, del curricolo scolastico alla Cultura Locale, per approfondire varie tematiche tipiche del nostro territorio. Quest’anno abbiamo trattato i seguenti argomenti creando un legame tra passato e presente: “Zoldo tra passato e presente” nella Primaria, classe V, e nella Secondaria di 1° “Le fontane, un tempo ed ora” nella classe I e “L’emigrazione oltre oceano” nella classe II.

ZOLDO TRA PASSATO E PRESENTE

Il testo sulla vita di paese della Val di Zoldo, nasce da una raccolta di interviste fatte dai ragazzi della classe V a nonni, parenti e conoscenti con l’intento di conoscere meglio come si viveva nelle varie frazioni della valle.

Vivere la quotidianità nella nostra Valle, come in quasi tutti i paesi di montagna, è sempre stato piuttosto complicato.

Le fredde e aride terre non permettevano grandi raccolti né lavori tanto redditizi. Un tempo gli zoldani vivevano soprattutto grazie ai prodotti agricoli: patate, fagioli, orzo, frumento, fave e zucche; in qualche zona si producevano anche granoturco e tabacco. Ciò che non si riusciva a coltivare perché il territorio non lo permetteva, veniva barattato.

Alcuni uomini facevano i boscaioli, i carpentieri, i muratori, i falegnami oppure gli spazzacamini. Queste attività sono presenti anche al giorno d’oggi, anche se in misura minore. Ci sono però dei lavori che non esistono più, che un tempo erano caratteristici in alcune frazioni: come quello dei carbonai di Zoppé e i ciodaròt che producevano chiodi nelle fusinèle, le fucine, come per esempio quelle di Pralongo e di Forno.

Le donne si occupavano dei figli e delle faccende domestiche, ma erano sprovviste delle comodità del giorno d’oggi: ad esempio i panni, durante le stagioni calde, venivano lavati nei brént (lavatoi) che erano presenti in quasi tutte le frazioni, oppure direttamente nei torrenti, mentre d’inverno lavavano i panni nelle tinozze. Per farlo utilizzavano delle saponette profumate con piante e fiori, mentre chi aveva la lessivèra andava a lavare le lenzuola con la lessìva. Attendevano che il tempo fosse buono per stendere il bucato al sole e, quando non era possibile, lo facevano asciugare in casa, vicino alla stufa. Si stava molto più attenti a non sporcare inutilmente la biancheria, perché il lavoro era duro e le famiglie molto numerose.

Le zoldane svolgevano molti lavori agricoli e all’occorrenza si aiutavano a vicenda; facevano scarpét (la tipica calzatura dei paesi ladini); raccoglievano il fieno e accudivano il bestiame nelle stalle, possedute da quasi tutte le famiglie; filavano la lana delle capre e tenevano la contabilità della famiglia, amministrando il denaro portato a casa dal marito. Nel poco tempo libero che rimaneva si dilettavano con ago e filo ricamando corredini e abiti per la famiglia e lavorando a maglia.

Nonostante le scarse comodità, la vita nei paesi era molto più viva un tempo rispetto ad ora; i bambini erano tantissimi e giocavano tutto il pomeriggio nelle piazze e fra le vie: a sassét, burubùch e sautà la corda che erano i giochi più famosi e gettonati; ovunque si sentivano risa di bambini e allegria.

In quasi tutte le frazioni della Valle era presente un’osteria, ad eccezione della frazione di Sommariva, dove gli uomini si incontravano dopo il lavoro per socializzare bevendo qualche onbra de vin oppure facendo una partita a bocce, come si poteva fare a Fornesighe. Solitamente si intrattenevano ore giocando a carte. In molte osterie di paese si poteva trovare del tabacco oppure alcuni quotidiani; le donne si recavano là per acquistare sale e in alcuni casi, qualche genere alimentare di prima necessità.

A Forno si trovava quasi tutto, essendo il centro della Valle: gelaterie e pasticcerie, la merceria, la cooperativa di consumo, dove si vendevano solo generi alimentari. I prodotti nei negozi erano molto più semplici e limitati rispetto ad oggi. Si vendevano farina, legumi, zucchero, sale, orzo e caffè; era tutto contenuto in grandi sacchi

di carta marrone oppure in grandi ceste e venduto sfuso in carta oleata, oppure nella carta dei quotidiani o addirittura in sacchetti di stoffa portati da casa. I salumi erano appesi e non erano confezionati; le caramelle erano sfuse e raccolte in grandi barattoli di vetro, c’erano soltanto pochi gusti (ad esempio di pino mugo) e venivano vendute a peso in sacchetti di carta. I prodotti liquidi come il latte, l’olio e il vino, venivano venduti in bottiglie portate da casa.

A Forno c’erano anche il barbiere, il salone per signora, alberghi e ristoranti, una farmacia e qualche negozio di abbigliamento.

A Campo c’era anche un’oreficeria e l’unica orologeria della Valle (anche se a Zoldo Alto c’era un altro famoso orologiaio).

I paesi sono cambiati, i mestieri anche, ma la nostalgia di come fosse Zoldo un tempo rimane nel cuore di tutti i suoi abitanti. Gli anziani che hanno memoria storica e il desiderio di raccontare come fossero i paesi della nostra Valle sono sempre meno, ma noi ascoltiamo sempre con piacere i loro ricordi.

Chiunque abbia avuto occasione di passeggiare per la Valle avrà avuto occasione di imbattersi, se non in un imponente lavatoio, almeno in diverse fontanelle sparse lungo le strade principali, tra i vicoli, nelle piazze, presso gli incroci.

Gli alunni della classe IA hanno approfondito la tematica scoprendo tutta la vita che, soprattutto negli anni passati, ha caratterizzato il proprio ambiente: le fontane zoldane.

Per farlo, hanno intervistato i loro familiari più stretti. Ecco le loro risposte!

In quale frazione vivevi da bambino/a?

“Sommariva”

“Astragal”

“Coi”

“Mareson”

“Fornesighe”

“Ciamber”

“Le Boccole”

Quando eri bambino/a, frequentavi mai le fontane? E i tuoi familiari?

“Sempre, per giocare”

“Sì, andavamo a prendere l’acqua, giocare, lavare i secchi di rame”

“Sia io che i miei familiari, ancora adesso”

“Sì, per giocare”

Chi frequentava le fontane?

“Tutti”

“Tutti i compaesani, soprattutto quelli che non avevano l’acqua in casa”

“Le lavandaie e i pastori in primo luogo”

Quanti modi ci sono nel dialetto zoldano per definire le diverse fontane?

“Festìl”

“Brént”

“Lavadór”

“Fontanèla”

“Pozo”

A cosa servivano le fontane?

“Ad avere acqua disponibile vicino alle case, per bere, lavare, cucinare” “Per abbeverare le bestie, per lavare i panni”

“Per bagnare gli orti, lavare i panni, abbeverare le mucche, bere… insomma, per fare tutto”

“Il Brént, in cemento, e il Festìl, in legno, servivano per abbeverare le vacche. Il Lavatoio era una fontana con più vasche e una tettoia sopra- stante dove le donne lavavano i panni”

C’erano dei momenti precisi, della giornata o della settimana, in cui le fontane erano frequentate?

“Sì, era più usuale ritrovarsi alle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio”

“Non proprio, ognuno andava per conto suo”

“La mattina presto e al tramonto per abbeverare le bestie”

Da dove viene/veniva l’acqua delle fontane?

“Dal torrente più vicino”

“Dal 1913 venne utilizzata l’acqua dell’acquedotto comunale, mentre prima proveniva da sorgenti naturali ed era raccolta con tubi di legno”

“Da sorgenti sotterranee, infatti a Mareson ci sono tante piccole fontanelle”

“Dal ghiacciaio del monte Pelmo”

Noi vediamo le foto d’epoca in bianco e nero. Raccontami invece quali colori erano protagonisti, quali profumi, odori, rumori, sensazioni…

“Il profumo di erba tagliata, il chiasso dei bambini che giocavano, i campi con i fiori, tutte le bestie in giro”

“Il silenzio e il campanello delle mucche, il grigio delle fontane e dei vestiti, i grembiuli variopinti”

“Il bianco delle lenzuola dopo la lisciva, il profumo del sapone di Marsiglia, il suono dell’acqua sempre aperta, il muggire e i campanelli delle mucche, l’acqua limpida e gelida”

“I rumori degli zoccoli, la puzza di letame, il rumore dei secchi con cui si andava a prendere l’acqua”

“I vestiti scuri delle donne, le mucche al pascolo”

Cos’è che ti ricordi di particolare di quando andavi alla fontana, da solo/a o con altri, da bambino/a o ragazzo/a o adulto/a?

“Mi ricordo che c’era sempre un signore seduto vicino alla fontana!”

“La piazza e gli amici con cui passavo la giornata”

“Mi ricordo che si faceva molta attenzione a non sporcare l’acqua che poi le bestie dovevano bere”

“Mi ricordo i giochi: le barchette, lanciare i sassi nell’acqua, i grandi che lavoravano, le rare foto che si scattavano”

“Da bambino io giocavo alla fontana mentre mia zia, con i secchi, prendeva l’acqua per le galline”

Hai un aneddoto che vorresti condividere?

“Le più vecchie fontane di Fornesighe risalgono al 1914 e di quell’epoca ne esistono ancora poche. Nel 1961 il padre di un mio amico ha realizzato uno stampo per le fontane che avrebbero sostituito quelle usurate.”

“I vecchi, quando facevamo qualche marachella, ci sgridavano!”

“Mio zio Cei, ogni volta che il Comune chiudeva le fontane, andava a riaprirle perché secondo lui era una stupidaggine chiuderle”

“I maschietti spruzzavano l’acqua addosso alle bambine!”

Cos’è oggi, secondo te, una fontana, per i giovani?

“Un punto di ritrovo”

“Un luogo per giocare e rinfrescarsi”

“Un luogo usato solo per bere! Una volta le fontane erano ben mantenute, adesso no.”

“Per i bambini la fontana è ancora un luogo attraente per giocare; per giovani e adulti ha meno importanza rispetto a una volta”

“È rimasta un oggetto di un’altra epoca: è ancora ben inserito nell’ambiente ma è usata molto poco rispetto al passato”

“È un punto di incontro per i giovani che vi si fermano a bere, ma una volta erano molto più usate”

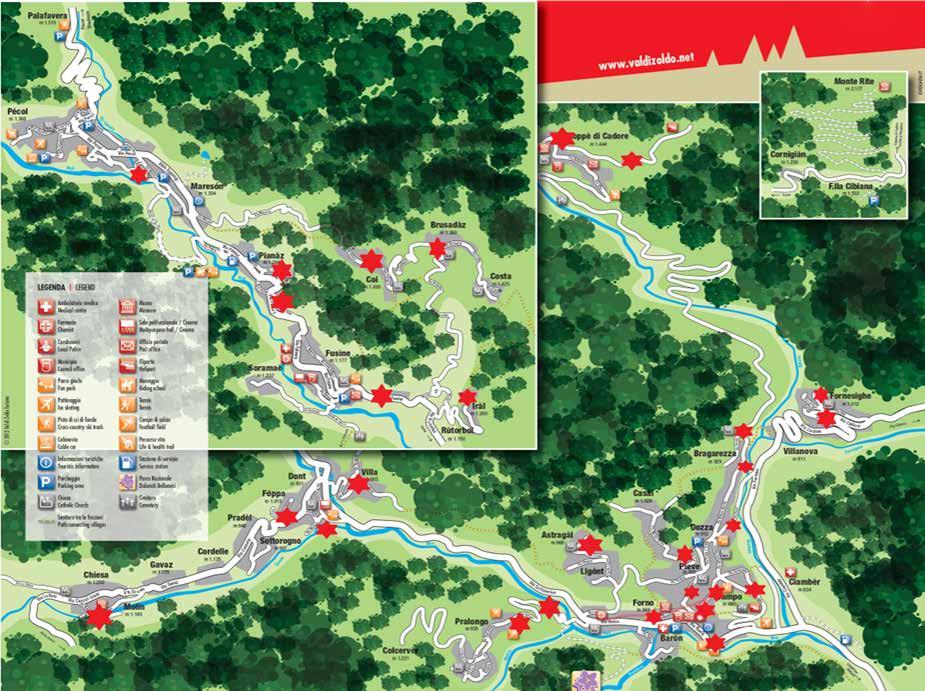

La mappa della Vall di Zoldo e le fontane individuate dagli alunni. La proposta è quella di realizzare un “Percorso delle fontane”.

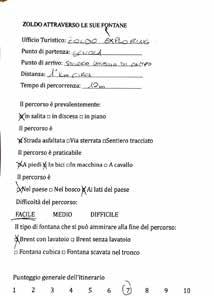

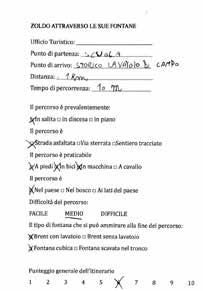

Immaginando di costituire un percorso ad anello nella Valle che colleghi le fontane di maggior interesse, ecco che gli alunni hanno redatto una vera e propria scheda tecnica per descrivere in modo dettagliato ogni tratto del percorso.

L’esempio sottostante riporta la passeggiata brevettata dai ragazzi, dalla scuola alla storica fontana di Campo.

Immaginando di costituire un percorso ad anello nella Valle che colleghi le fontane di maggior interesse, gli alunni hanno redatto una vera e propria scheda tecnica per descrivere in modo dettagliato ogni tratto del percorso e hanno brevettato una passeggiata dalla scuola alla storica fontana di Campo.

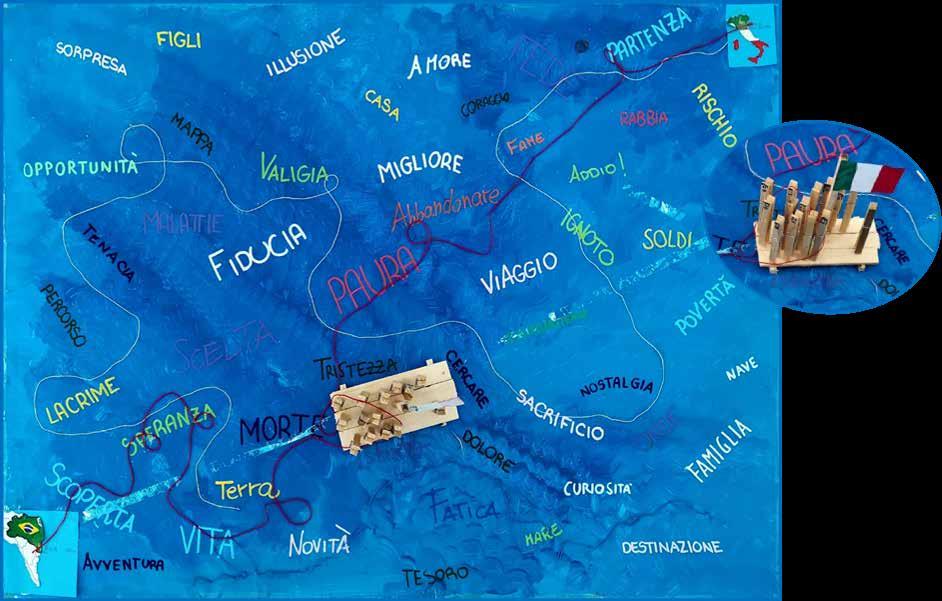

L’EMIGRAZIONE OLTRE OCEANO: IN SUD AMERICA

Conosciuti per essere emigranti stagionali in Germania da più di un secolo, con il loro squisito gelato, gli abitanti della Val di Zoldo sono stati protagonisti di un’emigrazione ben più massiccia e drastica verso il continente americano.

25 ragazzi e ragazze di oggi della classe II A hanno riflettuto sulla portata di questi lunghi, dispendiosi, disperati spostamenti di ieri, sulle cause che li hanno provocati e sulle conseguenze che hanno avuto per la vita zoldana, anche grazie all’intervento di esperti che li hanno raccontati e presentati con libri, canzoni, testimonianze.

Ecco un riassunto redatto dai ragazzi dopo l’incontro con il sig. Michelangelo Corazza, presidente dell’Associazione Famiglia emigranti ed ex emigranti di Zoldo, che ha pazientemente illustrato e raccontato l’enormità del fenomeno migratorio zoldano per la storia locale.

Cosa spingeva le persone a partire? Cosa hanno vissuto e provato prima, durante e dopo questa lunga attraversata? Quali erano i pensieri fissi? Studenti e studentesse hanno provato ad immaginarlo, e a tradurlo in rappresentazione.

Questa attività è inserita nel progetto “Capacity Building. Rafforzare il capitale sociale e territoriale del Sito Dolomiti Patrimonio Mondiale (WHS) per uno sviluppo duraturo e sostenibile delle Comunità locali”, realizzato con il contributo del Fondo Comuni Confinanti.