rete del patrimonio paesaggistico e delle aree protette

rete del patrimonio paesaggistico e delle aree protette

A seguito della tempesta Vaia dell’ottobre 2018 la Rete del Patrimonio Paesaggistico e delle Aree Protette, in accordo con la Fondazione Dolomiti Unesco e sulla scorta dello studio relativo al paesaggio percepito conclusosi nel 2018, ha avviato un lavoro di approndimento sulle modifiche del paesaggio percepito nelle aree coinvolte dalla tempesta VAIA.

Obiettivo dell’incarico è quello di analizzare, basandosi sugli elementi metodologici già studiati precedentemente, tre casi studio in cui si potessero indagare gli effetti visivi della tempesta sul valore paesaggistico del Patrimonio Dolomiti sotto il profilo della percezione.

Il metodo di studio adottato nel 2018 e gli stessi suoi obiettivi sono stati oggetto di molte riflessioni ed approfondimenti del tavolo tecnico e del comitato scientifico della Fondazione, soprattutto grazie al contributo dell’arch. Micheletti responsabile per il tema paesaggio e di Cesare Lasen.

Il lavoro è stato quindi reimpostato sulla base sia delle conclusioni risultanti dallo studio di cui sopra, sia delle indicazioni emerse alla luce della ipotesi di lavoro che la Fondazione si accinge a compiere per una più esaustiva valutazione degli effetti di VAIA sugli OUV del Patrimonio Mondiale.

Le conclusioni dello studio svolto nel corso del 2018 hanno innanzitutto evidenziato che le analisi devono avere una utilità per la Fondazione in particolare per consentirle di:

• dare pareri motivati nelle sedi istituzionali su specifici argomenti;

• implementare le azioni di comunicazione relative alla narrazione estetica del paesaggio dolomitico;

• sensibilizzare la popolazione e coinvolgerla accrescendo il senso di appartenenza e la consapevolezza del valore universale.

Inoltre è risultato evidente che l’applicabilità del metodo adottato sul paesaggio percepito trova efficacia se, di caso in caso, si definiscono:

• gli obiettivi e i risultati attesi in base ai quali calibrare e scegliere le attività e calibrare le fasi metodologiche;

• l’ambito geografico e la scala d’attenzione.

In riferimento al citato studio in programmazione da parte della Fondazione, va considerato che l’analisi del paesaggio percepito

pre e post Vaia si configura come contributo da includere in una valutazione ben più ampia supportata da analisi oggettive e quantitative sugli impatti dovuti ad eventi naturali. Tra questi, Vaia assume rilievo per entità e caratteristiche, sul Patrimonio dolomitico e sui valori universali riconosciuti dall’UNESCO. In quest’ottica appare in tutta evidenza come l’analisi del mutamento del paesaggio percepibile visivamente dall’osservatore sia solo uno, seppur il più immediato da cogliere, degli effetti da valutare per avere un quadro esaustivo degli impatti. La prospettiva è quella di valutare in ottica futura le dinamiche evolutive e le successioni ecologiche che possono assumere valore in termini di monitoraggio. Consideratndo Vaia una sorta di “tempo 0 “, sarà possibile valutare nel tempo i processi evolutivi dell’ambiente in funzione delle azioni che si metteranno in campo.

In questo quadro multidisciplinare, l’analisi dei caratteri paesaggistici percepibili visivamente rappresenta un “contributo” da integrare con le valutazioni - in termini oggettivi - dei valori naturalistici, degli esiti dell’evento sulla rete ecologica e sugli habitat presenti nel patrimonio.

Chiaro in tal senso l’intervento di Cesare Lasen secondo cui “gli effetti della tempesta, con i boschi schiantati e/o atterrati a dominare la scena, sono stati subito visibili a livello paesaggistico. Anche se tali valori possono essere parzialmente oggettivabili, essi risentono di una componente soggettiva. Al contrario le valenze di ordine naturalistico necessitano di rilievi sul campo da effettuare in stagione adeguata e richiedono, per un confronto fondato su conoscenze non solo empiriche, la disponibilità di dati pregressi di dettaglio sui singoli siti interessati dagli schianti. A volte valori naturalistici e paesaggistici possono essere congruenti, ma quasi sempre vanno tenuti distinti. Difficilmente, ad esempio, un sito di sicuro valore naturalistico, potrà essere scadente a livello paesaggistico, mentre è possibile, e anche frequente, che un’area di apprezzabile attrazione paesaggistica risulti naturalisticamente povera”.

In quest’ottica integrata, la Fondazione procederà a rendicontare, nella redazione del prossimo report per IUCN, lo stato del Patrimonio, anche relativamente a quanto accaduto a seguito della tempesta VAIA.

Nello specifico, l’arch. Micheletti ha ipotizzato di strutturare la rendicontazione come segue:

• descrizione del fenomeno (cause e localizzazione);

• catalogazione degli effetti diretti (impatto sull’OUV e sui valori VII eVIII) e degli effetti diffusi (successioni ecologiche, frequentabilità della montagna, chiusura dei sentieri , ecc);

• gestione forestale pre e post evento;

• conseguenze di medio e lungo periodo sui sistemi ambientali e paesaggistici.

Alla luce dell’approfondimento che verrà sviluppato nel 2020 con il coinvolgimento diretto degli Enti (Regioni, Province, Parchi) che hanno dovuto gestire le fasi emergenziali e post-emergenziali di VAIA, si sono dettagliati gli obiettivi del presente studio. In questo quadro, il lavoro mira infatti ad un approccio meta-progettuale finalizzato ad argomentare alcune tesi di partenza:

• non sempre e non necessariamente eventi calamitosi come Vaia si devono considerare “negativi “ in senso totale;

• non è detto (forse nemmeno auspicabile) che procedere al ripristino della situazione precedente sia sempre la strada migliore. Semplicemente gli eventi, siano essi repentini o siano esiti di processo di medio lungo termine, “creano” nuovi paesaggi che bisogna confermare essere ugualmente coerenti con il valore universale in quanto mantengono, seppur con modalità compositive diverse, le componenti del paesaggio dolomitico;

• il metodo potrebbe essere un contributo (in termini di indicatori descrittivi) per forme di monitoraggio finalizzato all’analisi del paesaggio percepito e all’evoluzione delle relazioni degli elementi che lo compongono.

Gli obiettivi generali di questo contributo mirano a :

• analizzare come, in alcuni spazi definiti, la tempesta VAIA abbia modificato la percezione del paesaggio dolomitico;

• valutare se questo cambiamento ha in qualche modo inficiato il valore universale riconosciuto, anche sulla base dell’Estetica e dei caratteri visibili delle componenti che caratterizzano la struttura paesaggistica1

1 Il riconoscimento del Valore universale rispetto al criterio estetico (VII ) recita : “Le Dolomiti sono largamente considerate tra più bei paesaggi montani del mondo. La loro intrinseca bellezza deriva da una varietà di spettacolari con-formazioni verticali – come pinnacoli, guglie e torri – che contrastano con superfici orizzontali – come cenge, balze e altipiani – e che s’innalzano bruscamente da estesi depositi di falda detritica e rilievi dolci ed ondulati. La grande diversità di colorazioni è provocata dai contrasti di roccia nuda con i pascoli e le foreste. Queste montagne s’innalzano in picchi interposti a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi o formando sconfinati panorami in altri. Alcune scogliere rocciose si ergono per più di 1.500 metri e sono fra le più alte pareti calcaree al mondo. Lo scenario caratteristico delle Dolomiti è divenuto l’archetipo del “paesaggio dolomitico”. I pionieri della geologia sono stati primi ad essere catturati dalla bellezza di queste montagne: loro scritti e le successive opere pittoriche e fotografiche, evidenziano ulteriormente lo straordinario fascino estetico di tutto il bene.”

Gli obiettivi specifici invece mirano a:

• testare il metodo utilizzato per la definizione degli elementi che compongono il paesaggio percepito (caso studio del sistema 1)ricalibrando e scegliendo le attività in funzione degli obiettivi generali e dei criteri scelti dal Tavolo Tecnico per definire i casi di studio;

• evidenziare se e come cambia, seppur nel mutamento di un suo solo componente (la vegetazione), la struttura segnica del paesaggio sia nel suo complesso, sia nei singoli elementi segnici che vengono toccati. Come muta la relazione tra gli stessi, influenzando l’esperienza visiva di chi osserva?

• sulla base delle analisi di cui sopra, valutare elementi positivi e negativi dal punto di vista percettivo anche nella prospettiva delle azioni future.

Sulla base delle riflessioni dette in premessa, il Tavolo Tecnico della Rete del Patrimonio Paesaggistico e delle Aree Protette ha deciso di indagare su alcuni casi di studio sulla base dei seguenti criteri condivisi:

• essere interni ai sistemi dolomitici;

• essere accessibili, quindi analizzabili in funzione della percezione di chi percorre una strada di attraversamento del sistema in cui l’area si trova (non sentieristica interna);

• essere situati in un contesto di cui si possa usufruire di una documentazione cartografica e fotografica di archivio che consenta un confronto documentale;

• avere una possibile configurazione “unitaria” come unità paesaggisticamente percepibile in quanto luogo identitario riconoscibile (una valle delimitata, uno spazio percepito come unitario…).

Sulla base di questi criteri, i partecipanti al Tavolo hanno concordato che i siti di studio fossero i seguenti:

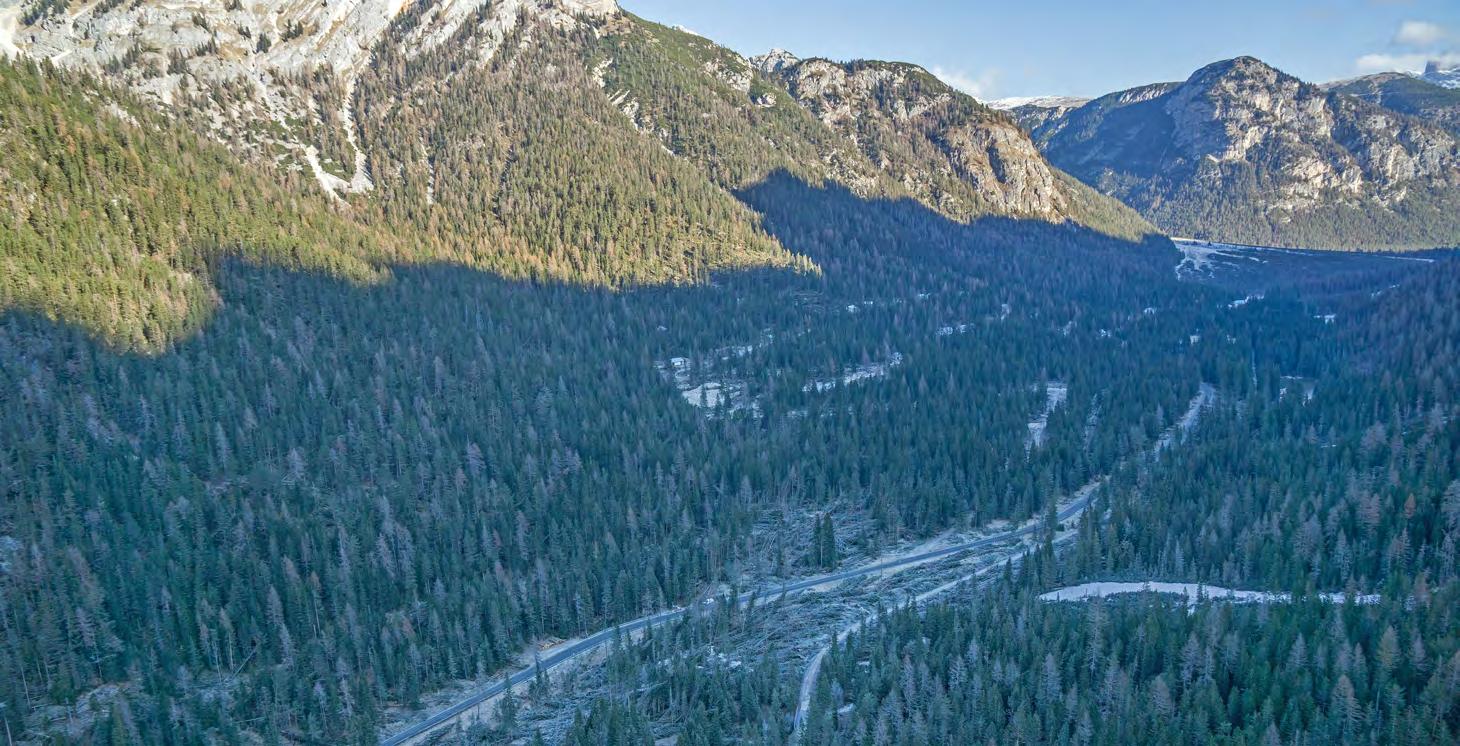

• Valle Felizon /Cimabanche. Provincia di Belluno – Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo (sistema 5);

• Valle di San Lucano. Provincia di Belluno – Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (sistema 3);

• Val Canali – Provincia Autonoma di Trento – Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (sistema 3).

Sulla base delle indicazioni date dal Tavolo Tecnico e dalla Fondazione Dolomiti UNESCO ed in considerazione delle conclusioni del lavoro svolto applicato al Sistema 1 nel 2018, il metodo complessivo è stato ricalibrato in funzione degli obiettivi e del contesto in cui questo contributo si inserirà nel prosieguo del lavoro della Rete PPAP e della Fondazione.

Il “campo d’azione” è stato ricalibrato per fasi e attività come segue:

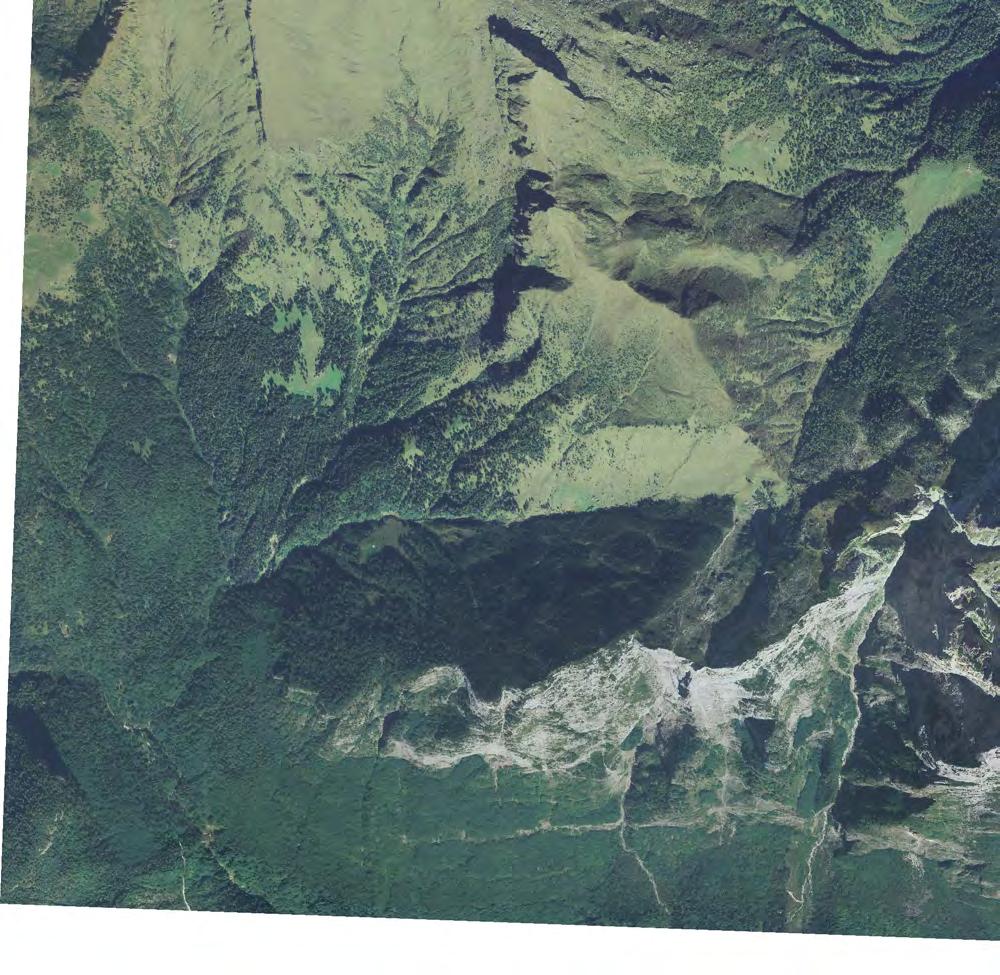

FASE 0. Raccolta materiali pre e post VAIA e definizione delle scale d’indagine.

Oltre alle cartografie “canoniche “ utili ad una visione oggettiva degli elementi che compongono il paesaggio (morfologia, uso del suolo, unità di paesaggio, ...), la raccolta riguarda materiali utili al confronto pre e post (2018-2019) evento quindi :

• ortofoto regionali;

• servizi di mappe open source;

• foto satellitari del sistema COPERNICUS (programma di rilevazione satellitare dell’Agenzia Spaziale Europea – ESASENTINEL 2);

• repertorio fotografico esistente e desunto da sopralluoghi mirati.

FASE 1. Descrizione ambito

Elaborazione di mappe tematiche:

• ambito nel patrimonio complessivo;

• ambito nel sistema di appartenenza;

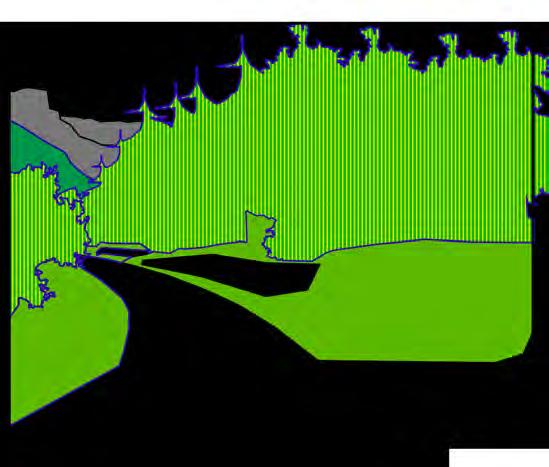

• uso del suolo pre vaia (UD);

• ortofoto pre e post VAIA;

• perimetrazione aree colpite da VAIA.

FASE 2. Analisi struttura segnica

Rimandando alla descrizione già fatta nello studio del 2018, la fase prevede le seguenti attività:

• visualizzazione dei principali elementi segnici (traducibili in elementi geometrici linee, punti, superfici e volumi) che compongono la struttura paesaggistica percepibile sia a scala vasta sia alla scala del solo ambito analizzato;

• evidenziazione degli elementi segnici “toccati” dalla tempesta.

FASE 3. Analisi della percezione visiva

L’analisi della percezione visiva, alla luce degli obiettivi dati, è quella più consistente e specifica. Rimandando al testo dello studio 2018 in cui si descrivono nel dettaglio le componenti dell’analisi percettiva, nel nostro caso la fase si compone delle seguenti attività:

• Analisi visuali “esterne“ e percezione della struttura e degli spazi “toccati” da VAIA;

• Confronto delle visuali pre e post VAIA, prese in punti selezionati durante i sopralluoghi. Evidenziazione delle differenze e dei caratteri delle “tipologie delle visuali” quali:

a. visuali continue;

b. visuali discontinue e con panorami sistematicamente o ritmicamente interclusi;

c. spazi interclusi da cui si aprono spiragli improvvisi;

d. visuali puntuali su ambiti ampi;

e. visuali marginate da quinte;

f. visuali in cui si percepisce nettamente la caratteristica dei rapporti tra spazi insediativi, spazi agricoli e spazi naturali;

g. visuali che danno il senso dell’ignoto (la linea d’orizzonte che segna il confine tra terra e cielo, ad esempio la fine di una salita che limita la vista e lascia l’incognita su cosa si aprirà “dopo”);

h. visuali di luoghi “meta”.

• Analisi delle “visioni seriali”: i punti di vista, letti singolarmente nella attività precedente, possono leggersi in sequenza per definire l’esperienza visiva man mano che si procede sul percorso dato. Questa analisi porta a definire una sorta di “racconto” sostanziato dalla serie delle visuali.

In questa fase, in conclusione del percorso fatto, si faranno alcune riflessioni cercando di delineare alcune prospettive per le trasformazioni progettuali. Nello specifico si evidenziarà:

• se e come la percezione visiva manifesti una forte, media o bassa incidenza sul valore “estetico” complessivo dell’ambito studiato;

• quali visuali si sono “aperte” e forse meritano una riflessione specifica sulle ipotesi di rimboschimento (al netto dei problemi di sicurezza e stabilità dei suoli).

La fase potrebbe anche dare un primo quadro di indirizzo per ipotizzare migliori forme di progetto di paesaggio futuro in funzione del mutamento percettivo subito (primi criteri).

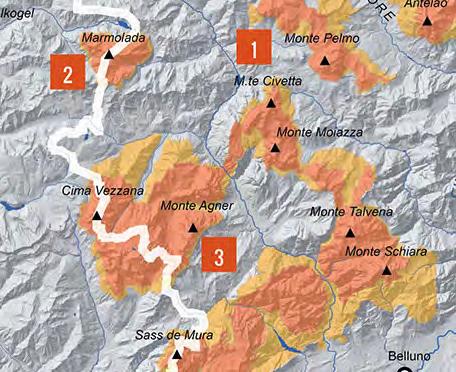

descrizione ambito

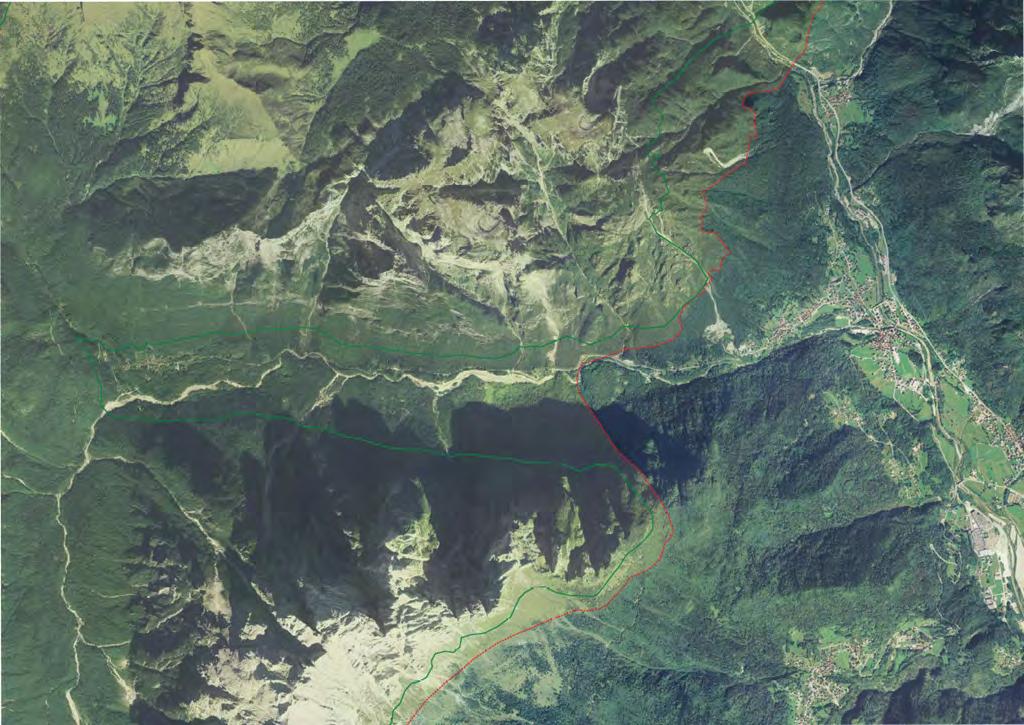

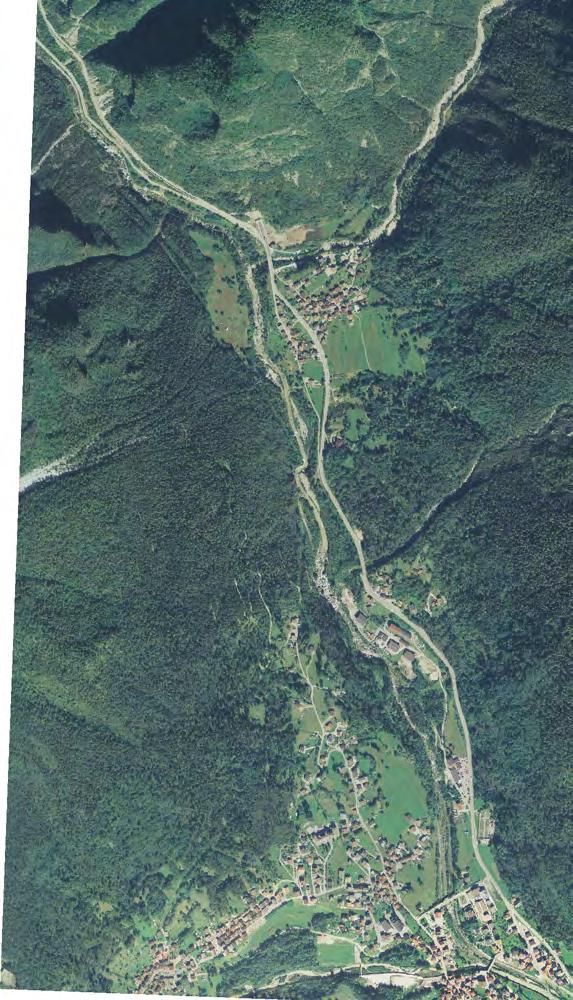

In questa sezione vengono riportate alcune mappe di inquadramento relative ai 3 casi studio selezionati al fine di localizzare gli ambiti di indagine all’interno del Patrimonio complessivo (9 Sistemi Dolomitici) ed in relazione al sistema dolomitico di appartenenza.

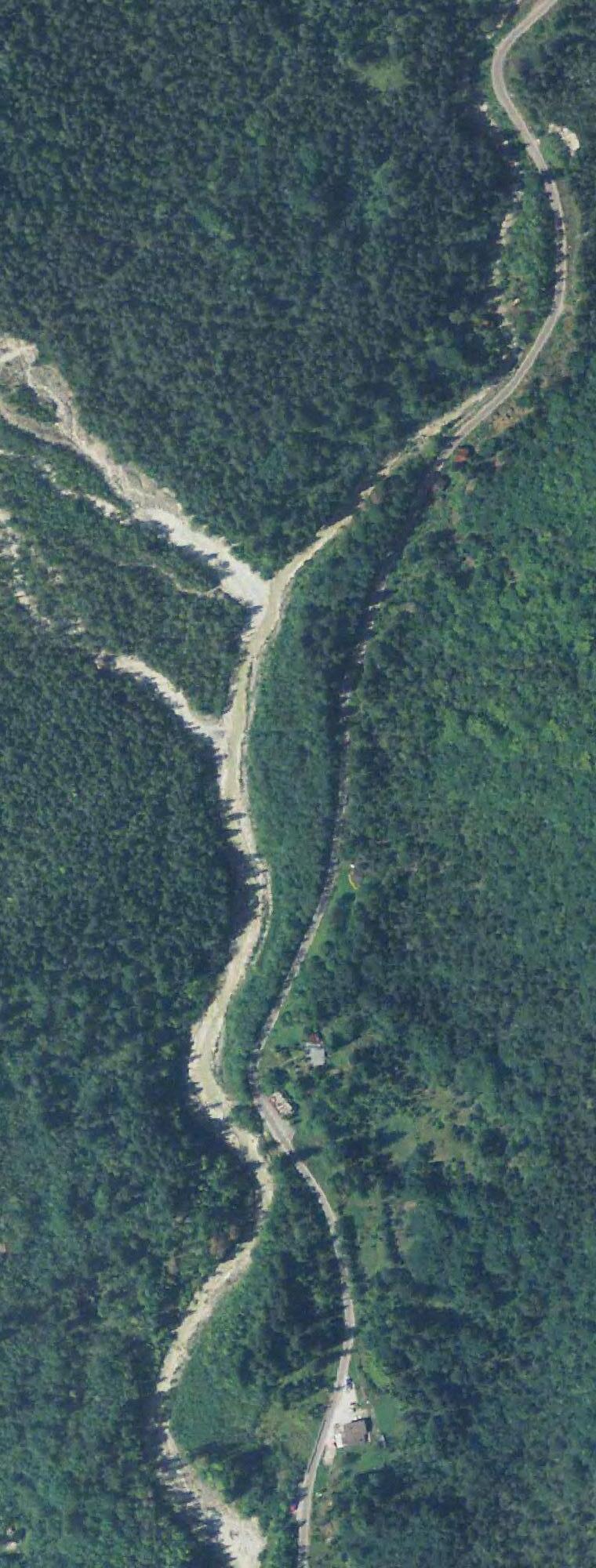

Ulteriori elementi descrittivi sono la mappa delle Unità di Paesaggio riferite alla situazione pre Vaia, l’ortofo pre e post VAIA e la perimetrazione delle aree danneggiate.

Va inoltre evidenziato che i tre casi studio rappresentano tre distinte situazioni in rapporto ai Perimetri UNESCO:

1.l’area di Cimabanche (BL - Sistema 5) è compresa all’interno di Core Area e Buffer Zone; 2.l’area di Val Lucano (BL - Sistema 3) è sita ai margini di Core Area e Buffer Zone; 3.l’area della Val Canali (TN - Sistema 3) è principalmente esterna ai Perimetri UNESCO, lungo la strada di accesso al Bene.

descrizione ambito

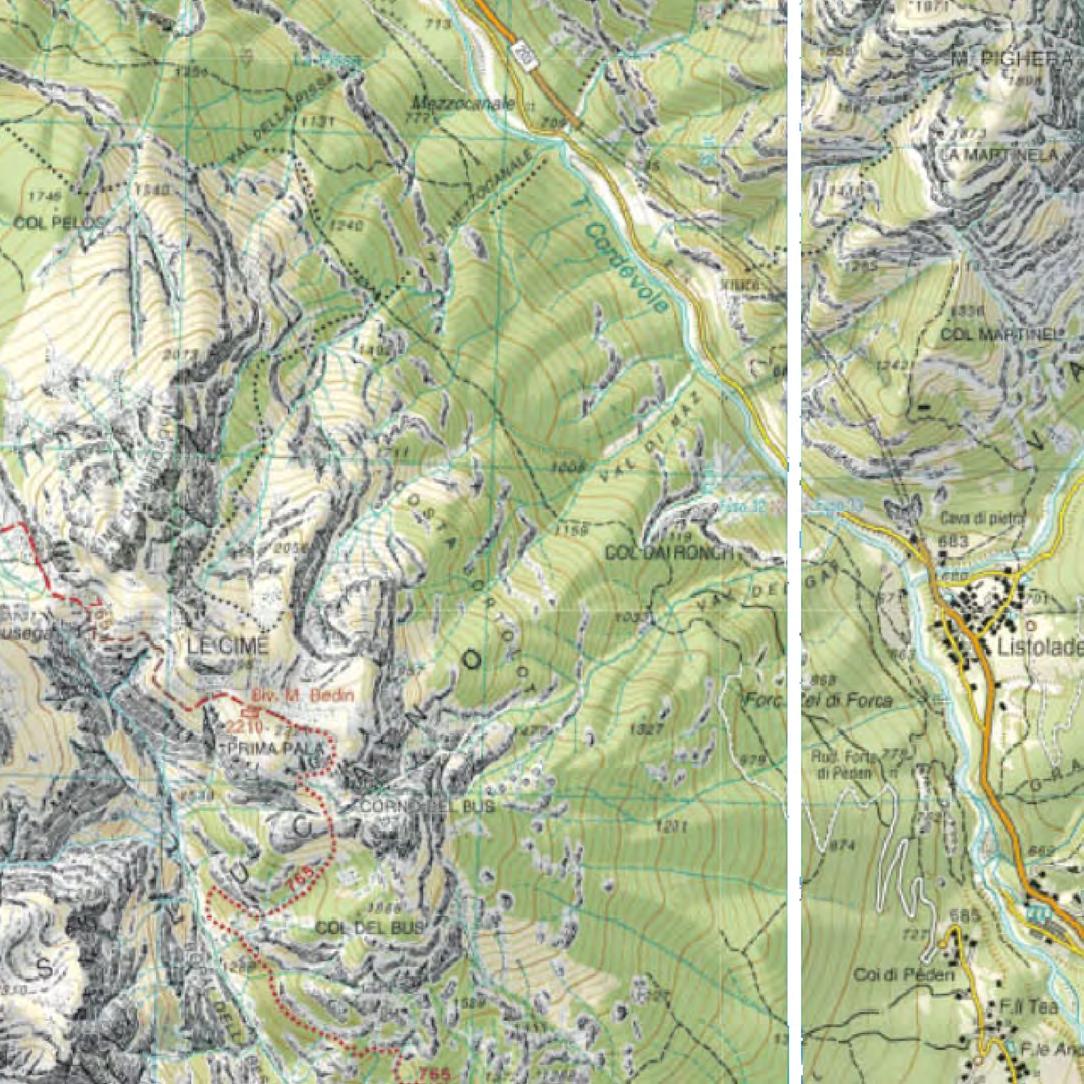

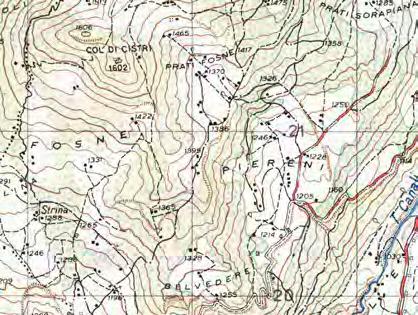

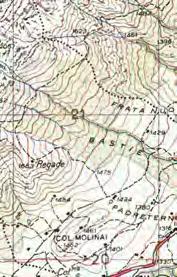

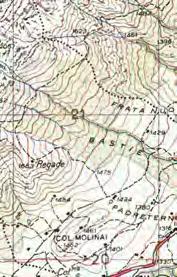

Denominazione

Valle Felizon/Cimabanche

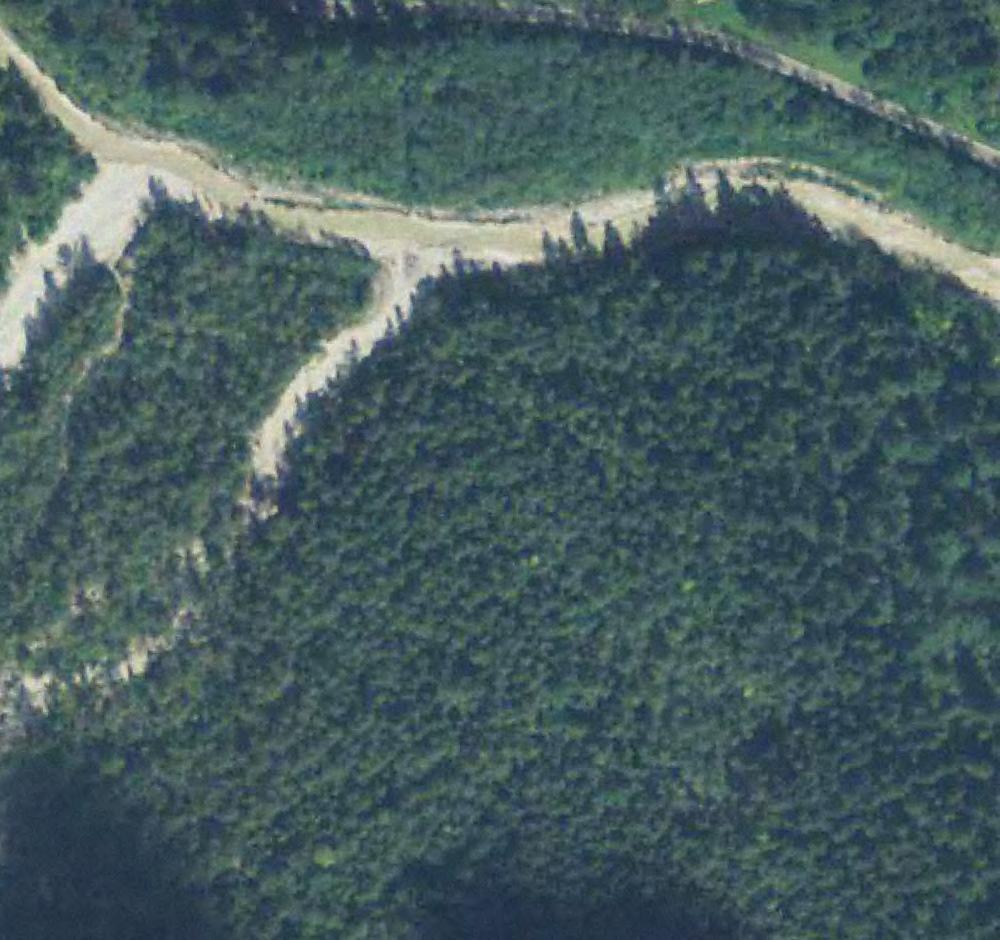

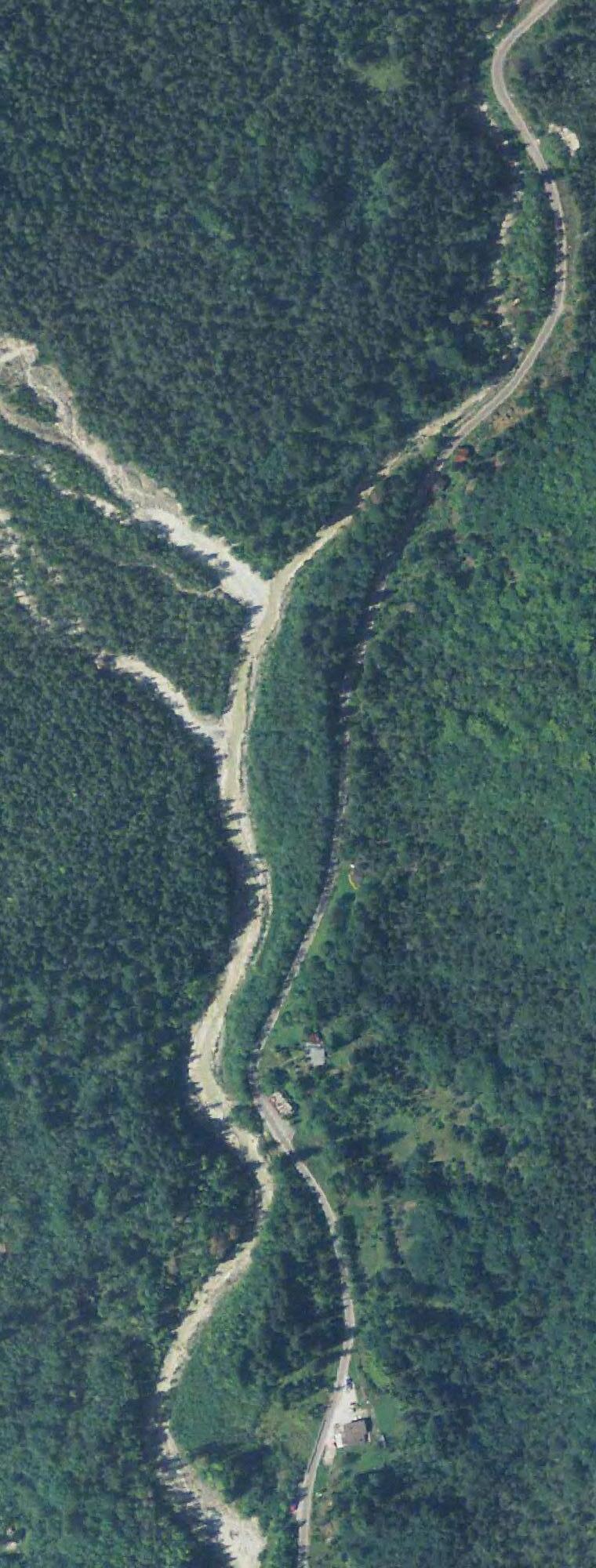

• Ortofoto

• Unità di Paesaggio (UD)

• Foto aeree pre e post VAIA. Scala 1: 20.000

• Perimetrazione aree colpite da VAIA su base ortofoto

• Perimetrazione aree colpite da VAIA su cartografia Tabacco

3.Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine

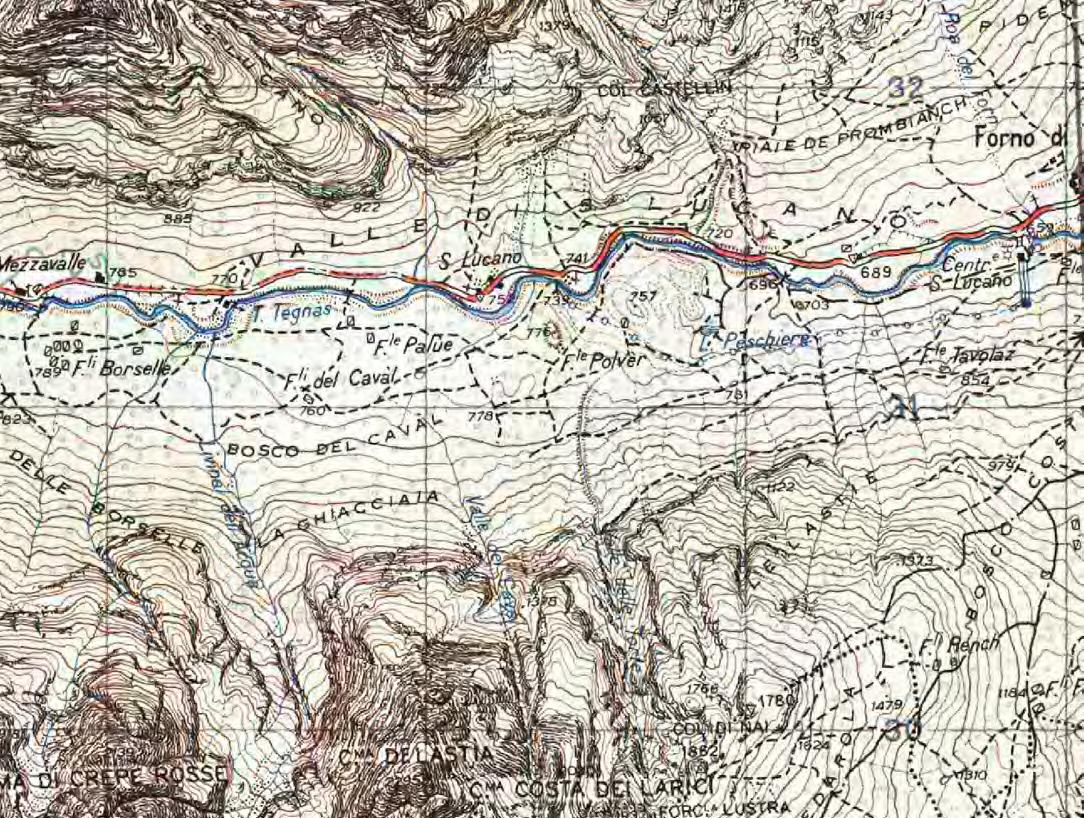

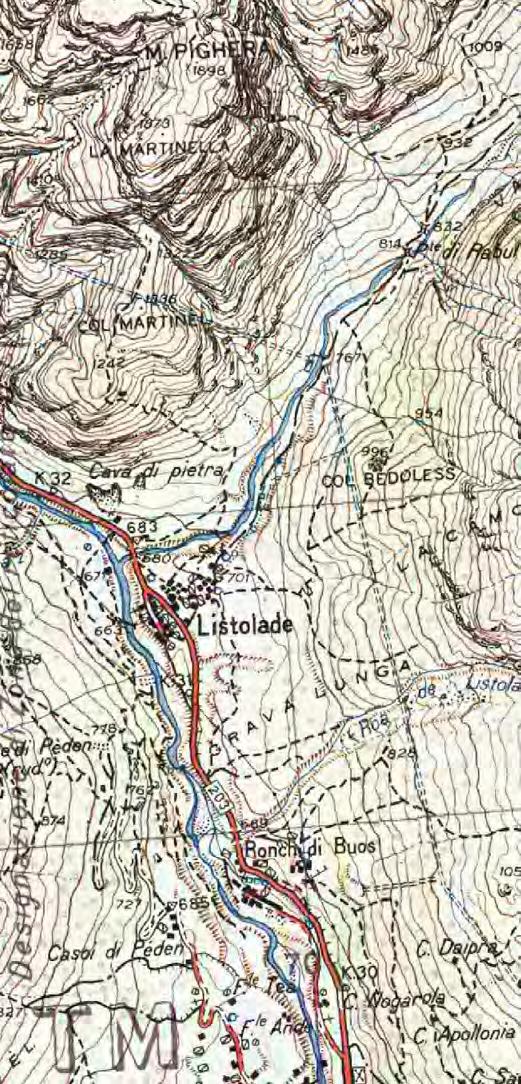

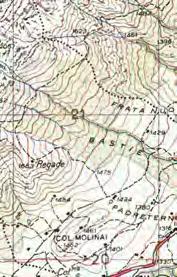

descrizione ambito

• Ortofoto

• Unità di Paesaggio (UD)

• Foto aeree pre e post VAIA. Scala 1: 20.000

• Perimetrazione aree colpite da VAIA su base ortofoto

• Perimetrazione aree colpite da VAIA su cartografia Tabacco

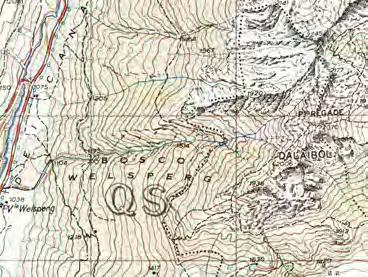

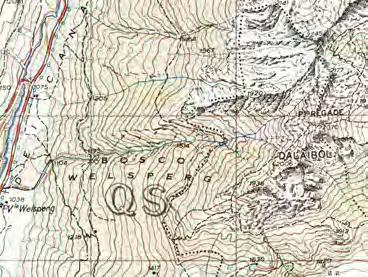

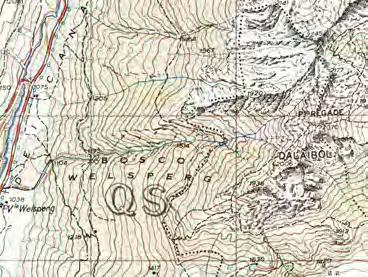

Denominazione

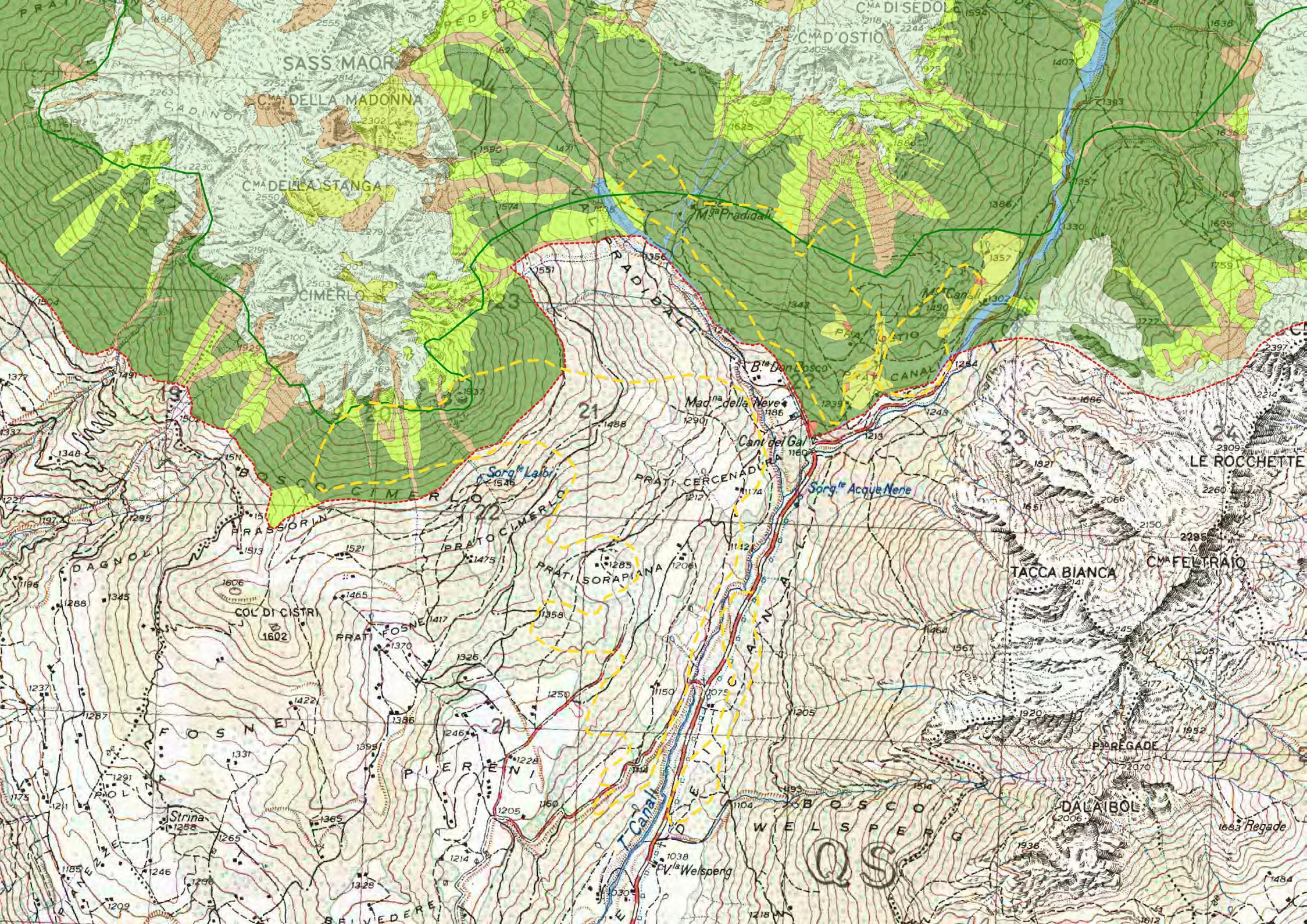

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

descrizione ambito

• Ortofoto

• Unità di Paesaggio (UD)

• Foto aeree pre e post VAIA. Scala 1: 20.000

• Perimetrazione aree colpite da VAIA su base ortofoto

3.Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine

analisi della

struttura segnica

PREMESSA

Gli indirizzi dati dal Tavolo Tecnico per il presente studio, sono protesi soprattutto ad indagare i mutamenti percettivi e visivi dell’osservatore che percorre gli assi di principale scorrimento e di accesso agli ambiti individuati come casi studio. Tali mutamenti percepiti coinvolgono e toccano, inevitabilmente, non solo singoli elementi dello spazio, ma anche le modalità con cui tali elementi si relazionano tra loro. Relazioni che ci restituiscono il sistema paesaggistico nel suo insieme. Per tale ragione si è scelto di associare all’analisi della percezione visiva quella della struttura segnica. Si è pertanto analizzata la composizione segnica dell’ambito oggetto di analisi visiva per rendere l’osservazione maggiormente funzionale a capire il ruolo di ogni parte nella struttura territoriale e nel contesto più ampio.

Le scale dell’analisi segnica

Alla luce di quanto espresso nella premessa, l’analisi segnica si è sviluppata lungo una duplice scala di valutazione. Si è cioè indagato non solo il livello della composizione “segnica” dello spazio ristretto in cui si inserisce il percorso selezionato come caso studio, ma anche la scala leggermente più ampia, funzionale a riconoscere le relazioni che intercorrono tra l’ambito specifico e il sistema che lo include.

In sintesi l’analisi segnica si compone di tre fasi:

• la definizione dei principali elementi geometrici che compongono la struttura;

• la rappresentazione della struttura segnica del sistema più esteso che include l’ambito di studio;

• la rappresentazione della struttura segnica dell’ambito di studio (ovvero l’immediato intorno del percorso oggetto dell’analisi percettiva).

Di seguito sono sistematizzati gli elementi geometrici che costituiscono i criteri con cui sono state realizzate le rappresentazioni grafiche delle strutture segniche.

lineari

• Viabilità principale

• Viabilità secondaria (sentieristica non visibile)

• Margini

• Solchi vallivi

• Sistemi fluviali

• Incroci e luoghi di “snodo”

Punti e nodi

• Addensamenti segnici - Punti di connessione tra passaggi

• Riferimenti antropici

• Vette

Aree e superfici

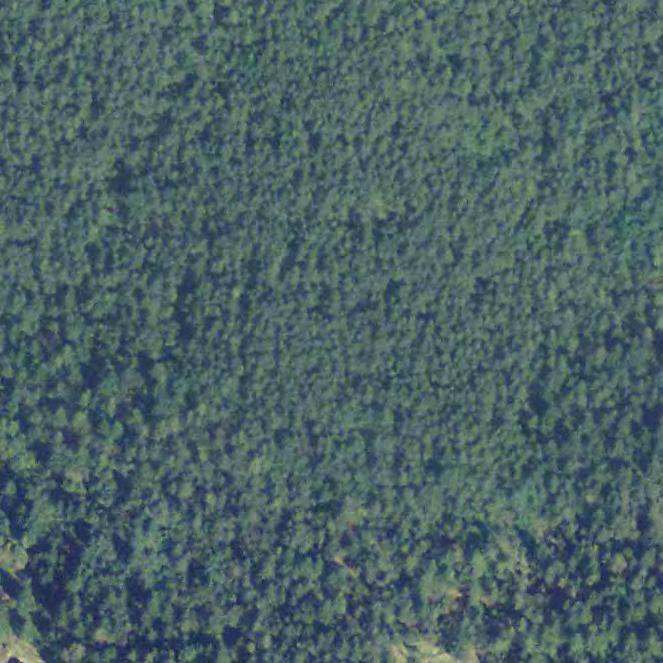

• Caratteri soprassuolo (unità di paesaggio: Foresta, Roccia nuda, Ghiaioni, Pascoli, Texitura)

Volumi e spazi

• Solidi montuosi

• Vallate

analisi della

struttura segnica

elementi geometrici

VOLUMI

Volumi montuosi che definiscono lo spazio e caratterizzano il sistema di riferimento dolomitico

SUPERFICI

Texture delle superfici

Luogo nodale. Oltre ad essere un nodo assume in questo caso anche il valore di spazio essendo un luogo in cui si relazionano più segni tra loro: quelli lineari dei solchi vallivi e quelli spaziali delle stesse vallate nella loro dimensione tridimensionale

PUNTI

Spazi di riferimento –punti focalizzazione e antropizzazioni

Esempio di margini compatti e continui.

I’estremo lembo della superfice boscata assume la consistenza compatta e continua in forma lineare su buona parte della viabilità che percorre Val Felizon ad accezione di alcuni luoghi in cui i margini lasciano spazio a parti di radure o ambiti antropizzati

analisi della

struttura segnica

elementi geometrici

VOLUMI

Volumi montuosi che definiscono lo spazio e caratterizzano il siste ma di riferimento dolo mitico

E PUNTI

Taibon Agordino è il nodo di accesso alla Valle di San Lucano

PUNTI

Chiesetta di San Lucano Riferimento puntuale

Esempi di margini

FASE 2

analisi della

struttura segnica

elementi geometrici

VOLUMI e SPAZI

Il sistema spaziale e volumetrico rende la Val Canali un luogo di forte riconoscibilità strutturale e segnica.

SUPERFICI

texture: alternanza della parte boschiva con gli spazi aperti e curati è molto rilevante

NODI E PUNTI

Cant del Gal.

Punto nodale della congiunzione tra Val Pradidali e Val Canali

PUNTI

Malga Canali, Rifugio Treviso, Rifugio Pradidali e la sede del Parco, sono riferimenti puntuali di tipo antropico

LINEE

Elementi lineari: i bordi compatti delle aree a prato

In tutti e tre i casi la struttura segnica d’area vasta restituisce relazioni di altissima riconoscibilità. Il gioco dei volumi rocciosi, del sistema vallivo e dei punti nodali (spesso oggetto di addensamento o intersezione), accompagnato dalle diverse composizioni dei materiali del soprassuolo, se visto alla scala d’area vasta, non appare inficiato dall’evento VAIA. Il mutamento delle superfici boscate, infatti, non turba particolarmente l’insieme percepito anche perché, ad una certa distanza, non incide in maniera determinante sull’insieme della struttura paesaggistica. In tal senso quello che emerge dall’analisi alla scala ampia è che dopo Vaia mutano le relazioni in alcuni ambiti puntuali e superficiali, mentre restano immutate le visuali distanti, i riferimenti montuosi e l’insieme della struttura percepita. Da specificare comunque che a questa scala ci si è focalizzati sull’analisi della forza strutturale e del ruolo dell’ambito oggetto di studio in un contesto più ampio. Peraltro le variazioni non incidono sull’individuazione dei paesaggi unitari.

Vette principali

Vette minori disposte su linee di crinali o a comporre altre configurazioni geometriche

Insediamenti riferimenti di accesso

Edifici singoli non agglomerati

Insediamenti agglomerati

Nodi di addensamento segni antropici

Nodi di addensamento segni naturali

Riferimenti lacustri puntuali

Connessioni puntuali tra valli

Passi

Elementi volumetrici e spaziali

Altopiani rocciosi

Volume roccioso

Testata di valle

Elementi lineari

Volumi intervallivi

Fondali visivi

la legenda si riferisce agli schemi rappresentati alla pagina precedente

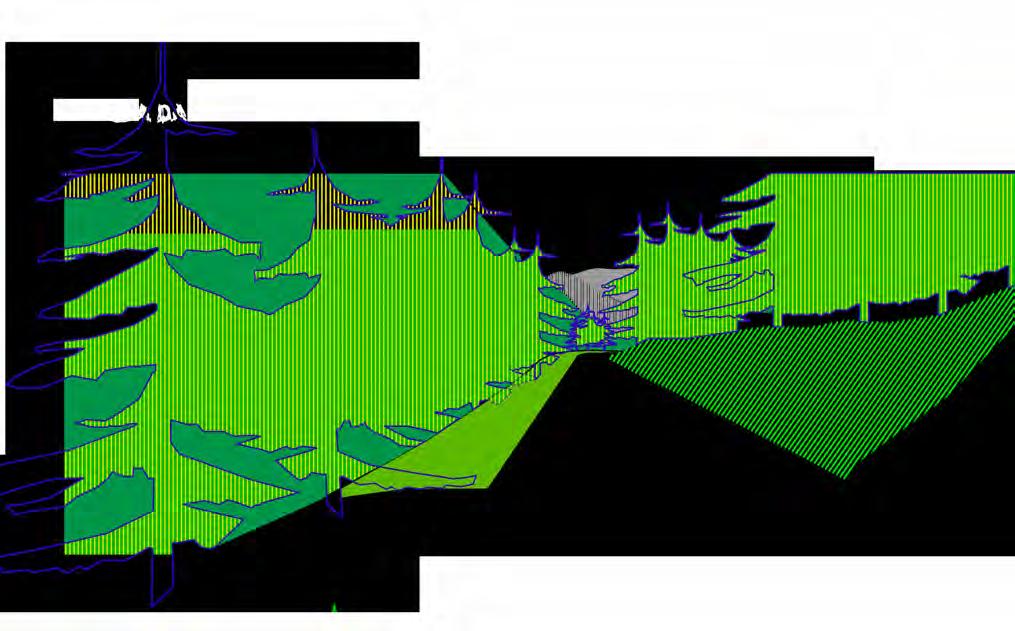

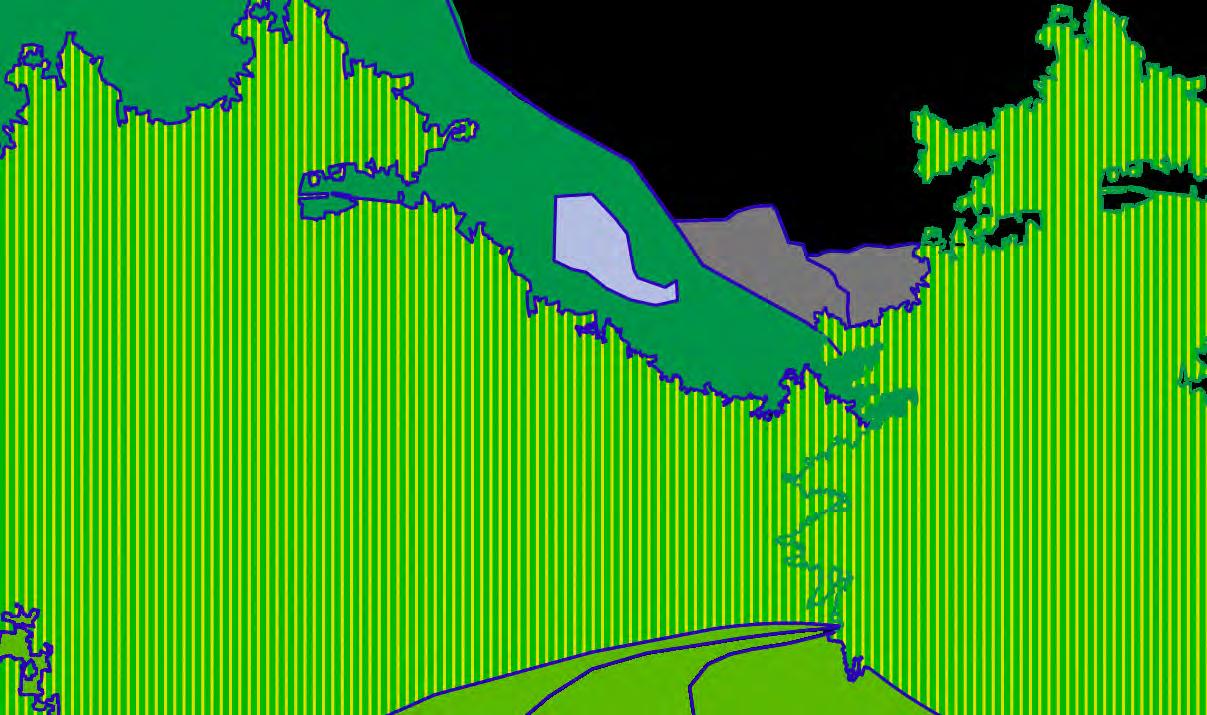

Alla scala più ravvicinata del percorso attraversato, sul quale si è concentrata l’analisi visiva, è stato possibile osservare anche le informazioni desunte dalla visione satellitare delle zone colpite da VAIA nell’immediato intorno del percorso stesso.

Sono stati quindi individuati e rappresentati gli elementi segnici toccati dall’evento.

Questi riguardano, nei tre casi analizzati, essenzialmente gli elementi lineari che caratterizzano i margini del percorso oggetto di studio e gli spazi superficiali della tessitura del soprassuolo, caratterizzata dall’unità paesaggistica del bosco.

In alcuni casi l’evento ha colpito anche spazi antropici edificati puntuali, lineari e di connessione (è il caso del ponte nella Valle di San Lucano), o spazi naturali puntuali (ancora, nella Valle di San Lucano, il caso del laghetto di Peschiera) e lineari (quali ampi margini boscati).

Texture.

Copertura forestale versanti vallivi

Texture.

Copertura forestale compromessa

Ghiaioni

Margini continui alberati con parti compromesse

Principale viabilità strutturale

Spazi lacusti

Spazi puntuali interclusi

Passo

Elementi antropici puntuali

Vette di riferimento

Spazi antropizzati

Luogo di confluenza vallivo

Volumi montuosi

Spazi vallivi

la legenda si riferisce agli schemi rappresentati alla pagina precedente

Denominazione Valle Felizon/Cimabanche

FASE 3

analisi della percezione visiva

documentazione fotografica

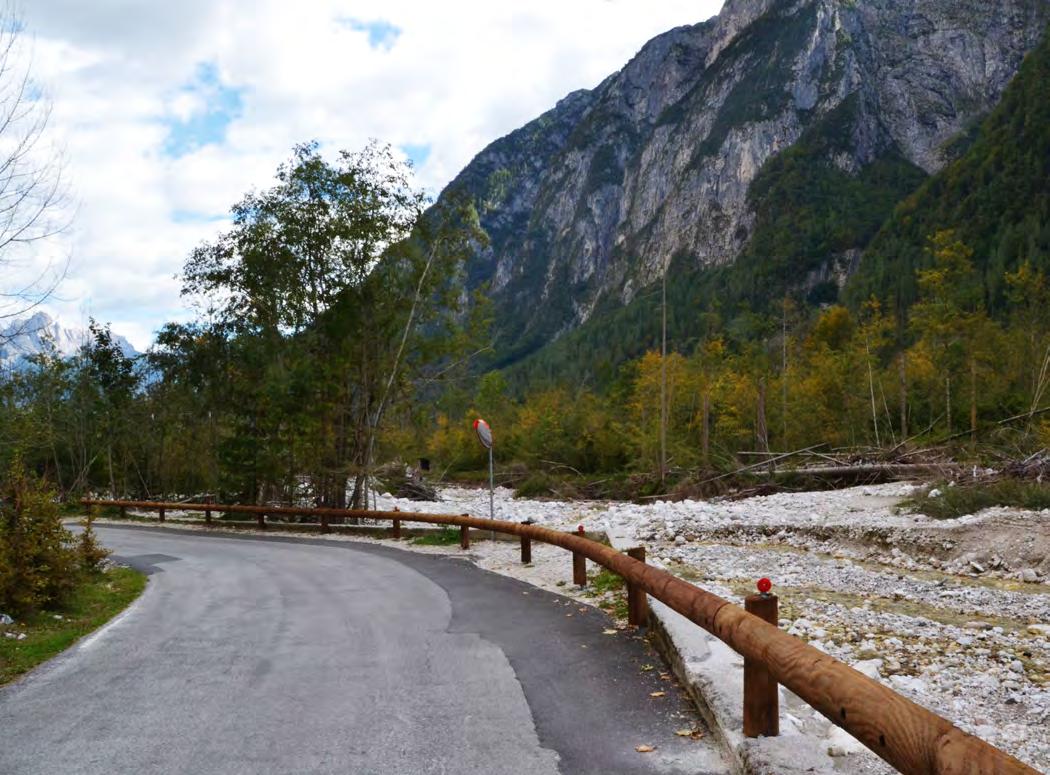

• Confronto delle visuali pre e post VAIA (sopralluogo)

cono visuale 1a - sopralluogo ottobre 2019

cono visuale 1b - sopralluogo ottobre 2019

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 1

visuale 1e - sopralluogo ottobre 2019

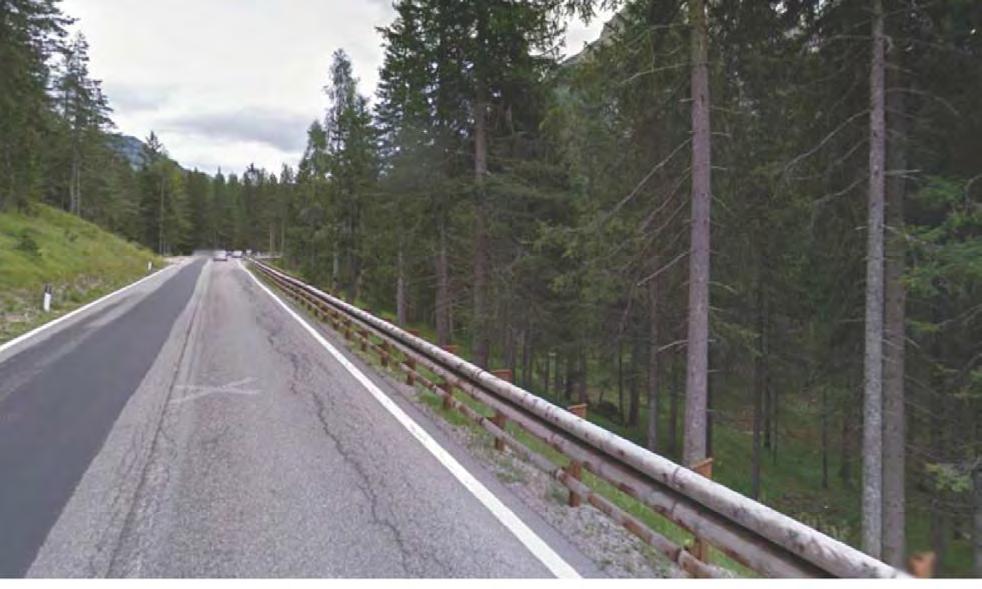

visuale 1e - street view antecedente ottobre 2019

cono visuale 1F - sopralluogo ottobre 2019

visuale 1F - street view antecedente ottobre 2019

Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 1

cono visuale 2b - sopralluogo ottobre 2019

cono visuale 2c - sopralluogo ottobre 2019

visuale 2b - street view antecedente ottobre 2019

cono visuale 2c - street view antecedente ottobre 2019

Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 2

Valle di San Lucano

FASE 3 analisi della percezione visiva documentazione fotografica

• Confronto delle visuali pre e post VAIA (sopralluogo)

FASE 3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 1

cono visuale 1a - sopralluogo ottobre 2019

cono visuale 1a - street view antecedente ottobre 2019

cono visuale 1b - sopralluogo ottobre 2019

cono visuale 1b - street view antecedente ottobre 2019

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 1

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 2

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 2

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 2

cono visuale 2c - sopralluogo ottobre 2019

cono visuale 2d - sopralluogo ottobre 2019

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 2

3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 3

Denominazione

analisi della percezione visiva

documentazione fotografica

• Confronto delle visuali pre e post VAIA (sopralluogo)

FASE 3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 1

FASE 3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 2

cono visuale 3a - sopralluogo marzo 2020

cono visuale 3b - sopralluogo

FASE 3. Analisi della percezione visiva. Punto di analisi 4

Analisi delle visioni seriali. Premessa metodologica

L’analisi percettiva si è svolta in due fasi:

analisi della

percezione visiva

tipologie visuali e visioni seriali

• Evidenziazione delle differenze e dei caratteri delle “tipologie delle visuali“ (visuali continue, discontinue, spazi interclusi da cui si aprono spiragli improvvisi, visuali puntuali su ambiti ampi, visuali marginate da quinte, visuali di luoghi “meta”).

• Analisi delle “visioni seriali”: i punti di vista letti singolarmente vengono letti in sequenza per definire l’esperienza visiva man mano che si procede sul percorso selezionato.

• nella prima sono state raccolte in un report fotografico le immagini riguardanti sopralluoghi sui percorsi scelti per l’analisi. Tali immagini sono state poi integrate da alcune foto di scala più ampia in cui si evincono esperienze visive puntuali raccolte anche grazie alla collaborazione dei componenti del Tavolo Tecnico della Rete del Patrimonio Paesaggistico e delle Aree Protette;

• nella seconda, più consistente dal punto di vista interpretativo, si è focalizzata sulle differenze tra il pre e il post VAIA. E’ importante sottolineare che, occupandosi nello specifico del mutamento dei “quadri” visivi nel percorrere il percorso definito, non si entra nel merito delle “qualità” degli elementi né del loro livello di degrado.

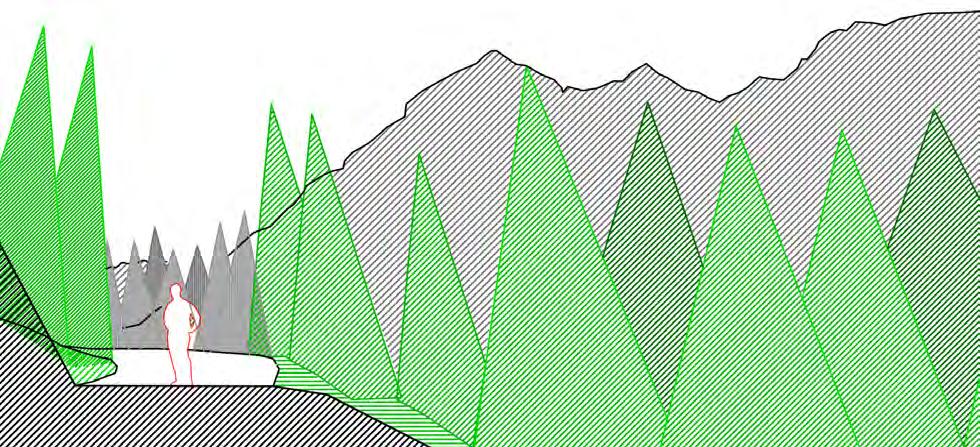

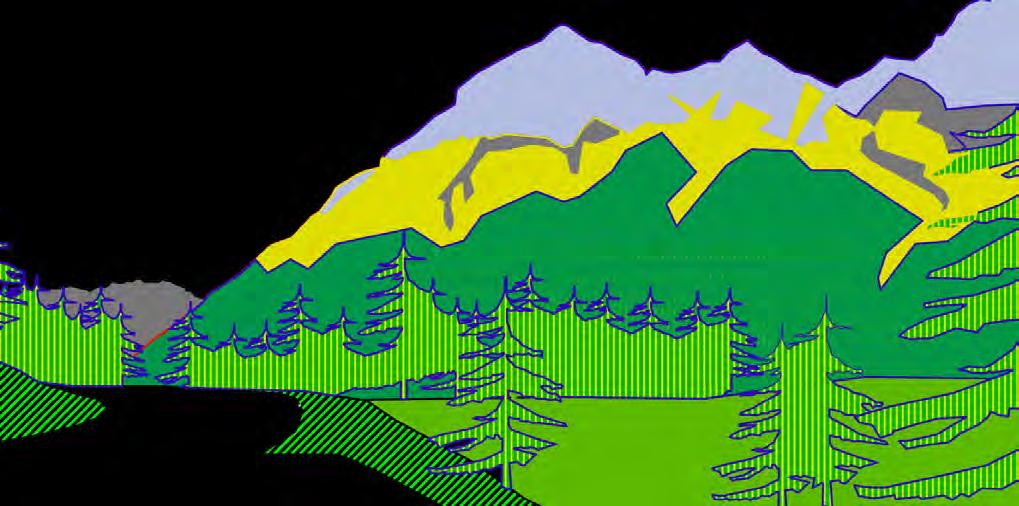

Ogni elaborazione consiste di quattro passaggi:

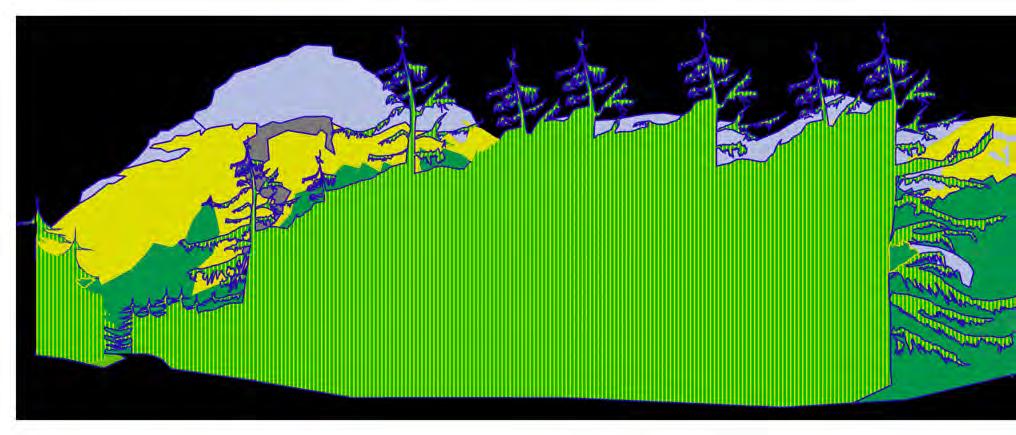

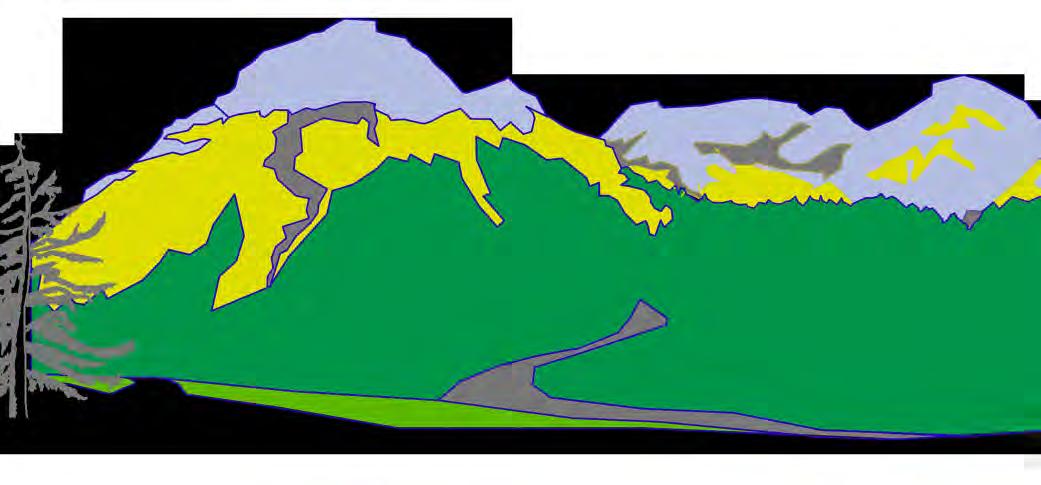

1. confronto fotografico coni visuali post e pre VAIA;

2. cambiamenti dei piani di lettura. Rispetto a questo vale la pena specificare che si è fatto un confronto sulla base della composizione delle diverse unità di paesaggio che sono state riportate sull’immagine della visuale. Il presupposto concettuale di questa parte di lavoro, è che la percezione del paesaggio dopo la tempesta Vaia cambia in funzione della diversa modalità con cui cambiano le relazioni “visibili” tra le diverse componenti (unità di paesaggio fisiografiche) della struttura paesaggistica. Questo implica un mutamento delle tipologie di visuali che, se messe in serie, fanno mutare l’intera “narrazione” percettiva di chi percorre la principale viabilità che attraversa la valle. Per ogni punto visuale mutano di fatto le visuali di “primo piano”, le mete distanti, i profili;

3. sintesi schematica in cui vengono estremizzate la raffigurazione del cambiamento e, soprattutto, la quantità e qualità di apertura rispetto al contesto dolomitico. Per ogni punto visuale analizzato sono riportate le tipologie di visuali toccate dal mutamento. Le tipologie di visuali richiamate sono descritte nel documento metodologico riguardante le unità di paesaggio percepito cui si rimanda;

4. visioni seriali pre e post VAIA. La sezione riprende il percorso mettendo in relazione le diverse esperienze puntuali e riportandole “in serie”, così da restituire il racconto narrativo dell’esperienza visiva nel tratto percorso.

• L’analisi dimostra come il VAIA, per quanto attiene il paesaggio percepito, abbia modificato “i quadri” visivi cambiando in forma abbastanza rilevante le tipologie di visuali cui essi possono riferirsi.

• Nello specifico, al netto del degrado che non è oggetto dell’analisi, la tempesta ha per lo più aperto varchi, eliminando visuali schermate che impedivano la vista delle Dolomiti da più punti. Questo ha posto l’accento sul valore delle visuali continue, sulle aperture improvvise in percorsi chiusi tra fitte alberature.

• Di certo ha generato nuove rappresentazioni e racconti narrativi del paesaggio dolomitico, e con esse suggestioni e riflessioni sugli ambiti di possibile trasformazione e attenzione poi riportati in forma schematica in fase 4 (schemi metaprogettuali), rimarcando come gli elementi più rilevanti da tenere in considerazione siano gli elementi di margine, gli spazi interclusi, il ritmo di aperture e chiusure che caratterizzano la continuità delle quinte e la percezione più o meno rilevata delle mete e dei cambi di scala.

analisi della percezione visiva

tipologie visuali e visioni seriali

Denominazione

Valle Felizon/Cimabanche

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LETTURA DAL PERCORSO DEGLI EFFETTI

MODIFICHE DEL PIANO DI LETTURA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

MODIFICA DEL PIANO DI LETTURA UNITA’ DI PAESAGGIO

SINTESI SCHEMATICA. VOLUMI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

analisi della percezione visiva

tipologie visuali e visioni seriali

Valle di San Lucano

Analisi

percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

Analisi della percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

Analisi della percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

Analisi

percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

analisi della percezione visiva

tipologie visuali e visioni seriali

Denominazione Val Canali

Analisi della percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

Analisi

percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

Analisi

percezione visiva. Tipologie visuali e visioni seriali

3.1 Un primo risultato operativo: le schede meta-progettuali

Le diverse analisi relative alla percezione dello spazio “toccato” da Vaia evidenziano alcuni temi-oggetti d’attenzione che sono stati collocati in schemi di sintesi riguardanti i percorsi oggetto di studio. Tali schemi, letti come “schede metaprogettuali”, sono da leggersi come esito di entrambe le tipologie d’analisi fatte, quella segnica e quella visiva.

Sono infatti riportati gli elementi spaziali per i quali, a valle dell’analisi percettiva della struttura segnica e delle esperienze visuali, viene data indicazione di particolare attenzione sia in relazione a possibili opzioni di intervento, sia nell’ipotesi di avviare azioni di monitoraggio.

A tal proposito, si richiama in particolare il documento in fase di redazione da parte di Cesare Michieletti, finalizzato a redigere un primo report sugli effetti e sugli esiti di VAIA, in cui vengono identificate tre tipologie di possibile evoluzione delle aree colpite da VAIA: a. evoluzione guidata-artificiale; b. evoluzione controllataambiente prossimo al naturale; c. evoluzione autonoma - ambiente naturale.

Ogni decisione dovrà in ogni caso essere assunta con la consapevolezza degli effetti percettivi che la scelta comporta, sia nel caso di azioni di ripristino, sia nel caso di creazione di nuovi spazi aperti (ad esempio riconvertendo a prato gli spazi lasciati vuoti dagli schianti a margine strada). Ogni intervento, infatti, mutando le relazioni tra le componenti della struttura segnica, cambierà di conseguenza le scene della narrazione percettiva agli occhi di chi percorre lo spazio analizzato e quindi i caratteri visivi ed estetici del paesaggio.

Lo studio non mira a dare una soluzione piuttosto che un’altra, ma a restituire basi di argomentazioni utili a valutare le diverse opzioni ipotizzate.

In quest’ottica, gli “spazi d’attenzione” evidenziati possono essere oggetto di ulteriori riflessioni, magari associando immagini e rendering delle diverse soluzioni.

ambiti di relazione tra le diverse caratteristiche di texture delle superfici, in cui va considerata la trama del mix di colori che producono le specie forestali

margine di connessione tra texture forestale e ambiti rocciosi

ambiti a prato o pascolo il valore percettivo è dato dalla relazione con i margini compatti delle aree boscate

ambiti di relazione con spazi lacustri in cui vanno ripensati margini, fruizione e visibilità esterna

spazi di relazione con edifici singoli, riferimenti di valore funzionale, storico architettonico o culturale

ambiti di relazione con agglomerati (nuclei abitati)

nodi di connessione puntuale di natura antropica e funzionale

nodi di connessione puntuale di natura ambientale

spazio visivo unitario dai caratteri omogenei

nodi di complessità segnica di alta sensibilità sotto il profilo della relazione tra componenti

ambiti di margine parzialmente aperti e definiti

margini alberati, quinte visive

ambiti di relazione tra percorso principale e sentieri o piste ciclopedonali

ambiti di relazione tra percorso e componenti linerari naturali

ambiti in cui si sono aperte visuali su oggetti puntuali o di riferimento funzionale o naturale

ambiti in cui si sono aperte visuali sulle vette

ambiti di “percorso narrativo” della percezione da valutare nella sua interezza

• Lavorare sulla texture vuol dire accompagnare scelte legate alla qualità ecosistemica e ambientale, con scelte legate alla sicurezza idrogeologica. Lo spazio boscato di Val Canali è esemplificativo a tal riguardo.

• La valorizzazione dei margini degli spazi interclusi non è finalizzata ai soli aspetti funzionali (legati all’utilizzo del suolo magari associabile al pascolo) ma anche alle alternanze visive tra spazi aperti, margini e paesaggi lontani.

• In alcuni casi la tempesta ha aperto e “scoperto” spazi puntuali nascosti. La scelta di ripristinare o meno la situazione precedente andrà valutata caso per caso, anche attraverso l’analisi del come le visuali dell’osservatore possano essere mutate, con la creazione di graduali o improvvise aperture. La valutazione degli effeti percepiti, potrà indirizzare a mantenere la maggiore visibilità creatasi, evitando di ricreare chiusure, oppure potrà indirizzare verso opzioni di ripristino. Questione di scelte da argomentare anche attraverso la valutazione - a livello percettivo - delle diverse opzioni percorribili.

Lo studio ha visto l’applicazione ragionata del processo metodologico proposto per individuare le unità di paesaggio percepito, inteso come quello spazio in cui il “valore percettivo” è ampliato rispetto a quello abitualmente associato ai soli caratteri “visibili” del paesaggio. Si integra, quindi, con valutazioni legate al “significato” che la diversa organizzazione spaziale assume per chi fruisce il paesaggio, da spettatore o da abitante. Seguendo metodologie afferenti alla semiologia, il paesaggio è stato letto come un sistema segnico dotato di regole implicite ma riconducibili ad una serie di relazioni formali.

Il focus puntato sugli effetti che la tempesta VAIA ha avuto sul paesaggio percepito visivamente, ha fatto calibrare il metodo adottato. VAIA, sotto questa luce, assume il ruolo di parole e frasi sconnesse che, all’improvviso, sono entrate nel testo senza logica, immettendovi disordine e scompaginazione.

In questo contesto, l’applicazione del metodo di lettura avanzato per l’individuazione di ambiti unitari di percezione, ha avuto la conferma della sua duttilità applicativa nell’ambito dei tre casi analizzati. Capire il cambiamento del paesaggio percepito post VAIA e, soprattutto, individuare gli elementi utili per calibrare i futuri interventi, ha dimostrato come l’analisi semiotica, associata a quella della percezione visiva, possa sia fornire elementi utili alla lettura di VAIA, da integrare con altri sguardi multidisciplinari per una lettura completa del fenomeno, sia fornire significativi indirizzi progettuali.

Il risultato che sembra essere più rilevante è aver definito, partendo dal metodo più generale e complesso, una strada percorribile e operativa che può avere più utilizzi. Oltre alla possibile costruzione di una comune tassonomia di nuove parole, l’esito meta-progettuale del lavoro e la definizione di “oggetti e temi d’ attenzione” può favorire argomentazioni di supporto alle scelte progettuali.

A questo si aggiunge l’auspicio che le riflessioni fatte aumentino la consapevolezza che le decisioni che comportano trasformazionianche nell’ambito di interventi di conservazione attiva - si inseriscono in una struttura dei luoghi con un significato profondo. Ad esempio le trasformazioni potrebbero includere il recupero dello spazio di prati e pascoli, un tempo caratteristici del paesaggio alpino, che a causa dello spopolamento e delle mutate attività produttive sono stati progressivamente abbandonati e perciò “mangiati” dalla boscaglia.

Il percorso analitico fatto, basato essenzialmente sulla lettura segnica del paesaggio e sulla percezione visiva, ha evidenziato come sia necessario non fermarsi alla sola “immagine” visiva degli

effetti della tempesta (seppur sia la più immediata e dirompente nella mente dell’osservatore), ma leggere il significato e la logica compositiva che tali effetti sottendono.

Se infatti l’analisi della struttura segnica ci ha restituito il sistema delle relazioni tra le singole componenti paesaggistiche ricondotte ad elementi geometrici (volumi e spazi, superfici, linee e punti) evidenziando quali di questi siano stati toccati dall’evento, l’analisi percettiva (concentrata sul confronto del pre e post VAIA di tipologie visuali e del conseguente mutamento dei “quadri” che si presentano all’osservatore) ha consentito di trovare anche spunti inediti per ragionare sulle possibili “opportunità percettive” che anche un evento di tale portata ci può offrire come input alla futura evoluzione del paesaggio.

Gli schemi metaprogettuali, esito finale e congiunto delle due forme analitiche suddette, possono leggersi come risultato di sintesi in cui si evidenziano elementi di attenzione che potrebbero rappresentare la base per più strutturate linee guida.

Detto ciò, appare evidente che esistono due strade obbligate nella lettura degli ambiti analizzati: la prima, tesa ad eliminare il “disordine ed il degrado” che, dal punto di vista percettivo, emergono quali elementi di immediato impatto negativo degli effetti di VAIA. La seconda, proposta nel presente studio, orientata ad una scelta progettuale da valutarsi caso per caso e che possa accompagnare la mutevolezza insita del paesaggio con azioni argomentabili.