Das Magazin der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Was wir glauben und warum

IMPRESSUM

Herausgeberin

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) Schinerstrasse 18, CH-3900 Brig cloudmagazin@ffhs.ch ffhs.ch

Redaktion FFHS Hochschulkommunikation Gestaltung Tonic GmbH Druck Valmedia AG, Visp Auflage 4 800 Exemplare Erscheinung 2× jährlich Abo-Bestellung oder Änderung ffhs.ch/cloudmagazin Bildnachweis Coverfoto FC Chelsea Women Genderhinweis Die in diesem Magazin verwendete maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter.

Dieses Magazin ist auf FSC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt.

EDITORIAL

Alles eine Glaubenssache? 4

5

Können wir KI vertrauen? Interview mit Prof. Dr. Tobias Häberlein 6–8

Trauen Sie Ihren Augen? 9

Vom Forschen und Glauben – wie objektiv ist Wissenschaft wirklich? 10–11

Der Glaube an sich selbst – Livia Pengs Erfolgsrezept 12–13

Kommentar: Verhältnis Mensch und Maschine 14

Osteopathie: Überzeugung und Glaube an die Behandlungsmethode 15–16

Umfrage: Haben Sie schon mal den Glauben verloren? 17 Was muss eine glaubhafte Führungskraft mitbringen? 18–19

E-HOCHSCHULE

Interview mit neuem FFHS-Rektor Prof. Dr. Marc Schnyder 20–21

FFHS mit Leitmotiv «KI-Leadership» 22–23

Scrollen, liken, teilen – die psychischen Folgen von Social Media 24

PROF. DR. MARC SCHNYDER

Rektor Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Glauben wir, was wir sehen oder sehen wir, was wir glauben? In einer Zeit, in der uns künstliche Intelligenz Texte schreibt und «Halluzinationen» nicht nur psychologisch, sondern auch digital gemeint sind, geraten unsere Massstäbe ins Wanken. Was ist echt? Was wirkt? Und vor allem: was können wir noch glauben?

Vieles im Hochschulalltag bewegt sich zwischen Faktenlage, Bauchgefühl und individuellem Weltbild. Darin sehe ich eine Einladung zur Auseinandersetzung, zum Diskurs, zur offenen Begegnung. Gerade jetzt, wo ChatGPT und andere Tools unser Denken begleiten, zuweilen auch ersetzen, braucht es Räume, in denen echte Gespräche stattfinden. Ich nutze auch KI-Tools, etwa ChatGPT, privat für die Reiseplanung, beruflich für Recherchen oder als Ideengeber. Ich halte KI für ein wichtiges Werkzeug, aber ein Werkzeug ersetzt nicht den Menschen. So stand unsere Diplomfeier im September auch unter dem Motto: «Digitale Welt – echte Begegnung». Die Emotionen, die Freude und der Stolz der Diplomandinnen und Diplomanden waren echt, die Begegnungen mit ihnen bereichernd.

Was wir brauchen, sind kritische Köpfe, die die Technik nutzen können, sie aber stets kritisch hinterfragen. In unserer Bildungslandschaft, die zunehmend von Geschwindigkeit, Output und digitaler Effizienz geprägt ist, wird Vertrauen zur Währung. In die Wissenschaft, in Methoden, in Menschen und nicht zuletzt in sich selbst. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, wo Überzeugungen entstehen und was sie mit uns machen.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Der Glauben hat fernab von der Kirche neue Bühnen bezogen. Im Digitalen, Privaten oder auch in der Wissenschaft. Wir glauben an Fortschritt, an Daten und Effizienz. Oder an uns selbst, wenn es sonst keiner tut. Gleichzeitig sind wir umgeben von Fakenews, Fehlinformationen und Fakebildern. Kein Wunder, dass unser Glaube an das, was wir sehen, oder sogar schlicht an die Wahrheit, bröckelt.

Wer ist noch glaubwürdig? Wer verdient unser Vertrauen? Worauf sollen wir unsere Überzeugungen stützen? Nur auf Fakten, oder besser unseren Erfahrungen, Stimmungen oder unser Bauchgefühl? Selbst in der Wissenschaft beginnt jede These mit einer Annahme. Und vielleicht ist genau das der Punkt: Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen, sondern vielleicht dessen Voraussetzung.

In dieser Ausgabe des Cloud Magazins gehen wir Glaubenssachen auf den Grund. Im Interview erklärt Prof. Dr. Tobias Häberlein, wieso wir ChatGPT und Co. nicht vertrauen dürfen und wie leicht wir uns durch die Erzeugnisse generativer KI manipulieren lassen.

«Wissenschaft lebt vom Zweifel, nicht vom Glauben» – zwei Forschende der FFHS nehmen zu dieser und anderen Hypothesen rund um Wissenschaft und Glauben Stellung. Das Porträt über unsere Studentin und Nati-Torhüterin Livia Peng zeigt, was mit dem Glauben an sich selbst alles zu erreichen ist. Zudem fragen wir uns, wie viel Überzeugung und Glaube es für die Behandlungsmethoden der Osteopathie braucht und welche Fähigkeiten eine glaubhafte Führungsperson ausmachen.

Zwischen Glauben, Wissen und Zweifel liegt ein spannendes Feld. Wir laden Sie ein, es mit uns zu betreten. Glauben Sie mir, es lohnt sich, weiterzulesen.

Melanie Biaggi

«Der

Künstliche Intelligenz täuscht uns mit überzeugender Sprache und verblüffend echten Bildern. Prof. Dr. Tobias Häberlein, Professor für generative KI an der FFHS, erklärt, warum wir ChatGPT & Co. nicht blind vertrauen dürfen, was Studierende beim Einsatz von KI beachten sollten und wie wir unser kritisches Denken schärfen.

Tobias Häberlein, wann hat Sie KI zuletzt auf den falschen Weg geführt?

Das ist schon länger her. Ich habe mal einen See im Tessin recherchiert, und die KI behauptete, es hätte dort früher ein Kloster gegeben. Das war komplett falsch. Heute bin ich ein ziemlicher Kontrollfreak, wenn ich mit der KI spreche.

Sollten wir KI vertrauen?

Nein. Man darf den Antworten von KI-Chatbots wie ChatGPT nicht blind trauen.

Die Mehrheit tut es aber. Was macht die KI so überzeugend?

Es gibt diesen bekannten Automation Bias. Wir neigen dazu, Maschinen stärker zu vertrauen als Menschen.

Ein Large Language Model (LLM) ist in der Lage, sprachlich sehr schöne Antworten zu formulieren, was den Effekt noch verstärkt.

Schöne Sprache allein wirkt so stark?

Psychologisch nennt man das den Halo-Effekt. Wenn ein System oder ein Mensch in einem Aspekt glänzt, wie eben die gut formulierte Sprache, wird die komplette Wahrnehmung davon beeinflusst. Wenn es so gut klingt, dann muss es ja stimmen. Darauf sind die LLMs perfekt abgestimmt: Dinge zu erschaffen, die echt wirken, es aber nicht sind.

Wieso halluziniert KI?

LLMs sind stochastische Modelle. Es gibt keinen vorbestimmten Weg zu den Antworten, sie suchen sich praktisch immer das nächste Wort, das möglichst

passend ist. Bei dieser «Next Word Prediction» beginnt das LLM einen Satz und wählt quasi mittels Zufallsgenerator eines der wahrscheinlichsten Wörter aus, die darauf folgen, und reiht so ein Wort nach dem anderen auf. Das Halluzinieren ist tatsächlich fast sehr menschlich, denn wenn wir eine Antwort nicht genau wissen, dann fangen wir auch oft an, uns was zusammenzureimen.

Wieso gibt die KI nicht zu, wenn sie etwas nicht weiss?

Das kann sie, aber nur, wenn man sie richtig promptet und sie bittet «wenn du’s nicht weisst, dann bitte sag’s direkt». Aber letztlich kann man nie ausschliessen, dass sie sich trotzdem was zusammenreimt. Nochmals: Die Systeme der generativen KI, ob Bild, Ton oder Text, sind dazu gebaut, Artefakte zu erschaffen, die möglichst echt wirken. Aber es hat nicht den Anspruch, echt oder wahr zu sein.

Kann die KI der Wahrheit denn nicht näherkommen, indem sie Quelldaten gewichtet und etwa Wikipedia mit einbezieht?

Die neuesten Systeme, also ChatGPT 5 und auch viele andere, starten eine Websuche, wenn sie es erforderlich finden, dann beziehen sie unter anderem Wikipedia-Artikel mit ein. Es gibt schon Techniken, wie man ihnen diese Halluzinationen etwas austreiben kann. Mit Retrieval Augmented Generation (RAG) zieht die KI dann passende Textschnipsel aus bereitgestellten Dokumenten oder Datenbanken.

ChatGPT zeigt sich oft als unkritischer Kumpel, der mir immer recht gibt. Absicht?

Ja. Das LLM wird angewiesen, immer eine positive Rückmeldung zu geben, besonders freundlich zu sein und uns zu bestärken. Es soll es uns angenehmer machen, mit dem LLM zu kommunizieren. Da spielt der Wettbewerb der LLM-Anbieter eine zentrale Rolle. Open AI möchte natürlich, dass wir ChatGPT nutzen und nicht Gemini oder Claude.

KI-generierte Fotos, Audios und Videos werden immer realistischer. Deepfakes sind eine drohende manipulative Gefahr. Kann man sie in Zukunft noch entlarven?

Es wird immer schwieriger. Mit dem Tool «Live Face Swap» kann ich über mein Gesicht ein anderes legen, das meine Mimik komplett übernimmt. Eine Stimme lässt sich praktisch perfekt klonen, da reicht eine Stimmprobe von 10 Sekunden. Das lässt sich nicht mehr entlarven,

auch nicht von Detektoren. Nehmen wir das VideoStatement Trumps nach der Ermordung Charlie Kirks. Viele waren sich nicht sicher, ob die Aufnahme echt ist. Von aussen ist dies kaum verifizierbar.

Ist diese Entwicklung einfach eine Schattenseite der KI oder ein existenzielles Risiko?

Bisher waren wir gewohnt, dass ein Bild, Ton oder Film auf einem realen Ereignis basiert. Daher denken wir bei einem Foto automatisch, dass es die Wirklichkeit abbildet. Aber das ist nicht mehr länger der Fall, weder bei Bildern noch bei Filmen. Ich sehe das als grosse Gefahr und bin mir nicht sicher, ob die Menschheit bereit dafür ist. «Humans are hackable animals», sagt Yuval Noah Harari. Wir Menschen sind hackbar geworden. Generative KI kann uns fast perfekt manipulieren. Kritisches Denken muss heute viel mehr heissen, als sich den Output einer KI anzuschauen und zu überlegen, stimmt das jetzt oder nicht?

Was heisst kritisches Denken heute?

Sich selbst zu reflektieren und sich auch mit seiner Psychologie zu befassen. Warum neige ich dazu, so schnell zu vertrauen? Wir sind durch wissenschaftliches Gebaren leicht täuschbar. In den 1960er Jahren haben die Milgram-Experimente schockiert. Die Versuchsleiter in diesen weissen Kitteln gaben vor, Repräsentanten der Wissenschaft zu sein. Dadurch haben sie die Probanden so weit gebracht, anderen Menschen scheinbar lebensgefährliche Stromschläge zu versetzen. Letztlich sind die LLMs heute auch die Repräsentanten in den weissen Kitteln und tun so, als stünden sie im Dienst der Wahrheit.

Was raten Sie Studierenden, wenn Sie KI für Ihr Studium einsetzen? Was sollen sie glauben und was nicht?

Ich rate: Glaubt der KI nichts (lacht). Wir müssen vom klassischen Bild «KI als Werkzeug» wegkommen, also dass ich einen Prompt eingebe und das Ergebnis nach kritischer Betrachtung einfach übernehme. Wenn die Studierenden auf die KI zugehen und sagen: «Mach mir mal einen Vorschlag für ein Inhaltsverzeichnis meiner Thesis», ohne klare Richtung, dann wird nichts Gutes dabei herauskommen. KI ist ein Dialogpartner und du musst vorgeben, auf was du hinauswillst. Dabei will die FFHS die Studierenden unterstützen. Wir nennen das «KI-Leadership»: Du musst fähig sein, den Dialog anzuführen und zu sagen, wohin es geht.

Wie verändert sich das Verhältnis der Dozierenden zu den Studierenden? Studierende sind heute quasi unter Generalverdacht, KI zu nutzen. Ist das Misstrauen angezeigt?

Nein. Als Detektiv unterwegs zu sein, um rauszufinden, ob eine Arbeit mit KI gemacht wurde, ist der falsche Ansatz. Auf dieses Spiel sollten wir uns nicht einlassen. Letztlich kommt es auf den Output an. Hat der Student das erwähnte KI-Leadership gezeigt, nur dann kann es eine gute Thesis werden, auch wenn oder gerade weil er KI benutzt hat. Wir wollen ja sogar, dass die Studenten KI verwenden, in einer reflektierten Weise.

KI wird oft mit der Einführung des Taschenrechners verglichen. Berechtigt?

Nein. Taschenrechner liefern immer einen deterministischen Output auf arithmetische Fragen und da liefern sie immer das Richtige. Sprachmodelle sind etwas komplett anderes. Sie geben auf alles eine Antwort und noch dazu eine gut formulierte. Dem Taschenrechner kannst du zu 100 Prozent glauben.

Interview: Natascha Ritz

Künstliche Intelligenz kann heute beeindruckende Bilder erschaffen.

Realistisch, detailreich und oft kaum von echten Fotografien zu unterscheiden. Erkennen Sie den Unterschied? Zwei der vier Bilder auf dieser Seite wurden von einer KI generiert. Aber welche? Die Auflösung finden Sie weiter hinten im Heft (S. 30).

1 3

2

4

Prof. Dr. Beatrice Paoli und Prof. Dr. Hagen Worch diskutieren über das Verhältnis von Wissenschaft und Glauben – zwei Bereiche, die oft als Gegensätze erscheinen, aber auf den zweiten Blick überraschend viele Berührungspunkte haben. In einem spannenden Wechselspiel reflektieren sie über Objektivität, Zweifel, Daten und Vertrauen – und zeigen, wo Wissenschaft aufhört, und Glaube beginnt.

Wir Forschenden sind objektiv –alles andere wäre Glaubenssache.

Beatrice Paoli: Objektivität ist ein Ideal, das wir mit klaren Methoden und transparenten Verfahren anstreben. Gleichzeitig sind wir Menschen mit Erwartungen, Erfahrungen und Prägungen. Deshalb ist es wichtig, mögliche Bias – also Abweichungen und Fehler, die die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien verzerren können – bewusst zu reflektieren und mit systematischen Methoden abzufedern. Forschung ist nicht «Glauben», sondern ein offener, nachvollziehbarer Prozess, in dem Subjektivität sichtbar gemacht und kontrolliert wird.

Hagen Worch: Ja, wir Forschenden versuchen objektiv zu sein. Wir möchten den Zusammenhang zwischen A und B möglichst objektiv verstehen. In den Naturwissenschaften gibt es Gesetze, die unter gleichen Bedingungen immer gelten. In den Sozialwissenschaften lassen sich häufig Verhaltensmuster nachweisen, wobei es immer Ausnahmen gibt, die Spielraum für subjektive Interpretationen lassen. Deshalb ist beim wissenschaftlichen Arbeiten zentral, Ergebnisse transparent darzustellen, so dass sie überprüfbar und replizierbar sind. Damit soll Objektivität sichergestellt werden. Glaube im religiösen Sinne findet dagegen auf einer ganz anderen Ebene statt. Glaube ist für mich die Verbindung zu Gott, das tiefe Vertrauen des «Geleitet-Werdens» und die Gewissheit, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Wissenschaft lebt vom Zweifel, nicht vom Glauben.

Hagen Worch: Ich denke, Wissenschaft lebt vor allem von Begeisterung, Enthusiasmus und Faszination. Der Treiber von wissenschaftlicher Neugier ist es, einer Sache auf den Grund zu gehen. Es ist die Motivation, etwas aufzudecken und zu lösen. Es ist wie bei einem Rätsel. Die Suche lässt uns nicht los, bis wir die Erkenntnis oder die Lösung eines Problems gefunden haben. Ein Ausgangspunkt von Forschung kann durchaus sein, dass man an etwas zweifelt und denkt «Das glaube ich nicht!». Aber die Hauptmotivation der Forschung ist nicht der Zweifel an sich, sondern der Antrieb, eine plausible Erklärung oder gute Lösung für etwas zu gewinnen.

Beatrice Paoli: Zweifel ist der Motor wissenschaftlicher Arbeit. Nur wenn wir Hypothesen hinterfragen, Modelle testen und Ergebnisse kritisch überprüfen, entstehen neue Erkenntnisse. In Bereichen wie künstlicher Intelligenz sehen wir, wie wichtig es ist, Resultate ständig zu validieren und anzupassen. Wissenschaft bedeutet nicht, etwas blind zu glauben, sondern mit Zweifel produktiv umzugehen und daraus Innovation und Fortschritt zu ermöglichen.

Dr. Beatrice Paoli ist Institutsleiterin des Laboratory for Web Science (LWS) und Fachbereichsleiterin «Data Science, Qualitätssicherung Forschungsmethoden» an der FFHS.

Wir unterschätzen, wie viel Glauben auch in der Forschung steckt.

Beatrice Paoli: Für mich hat Forschung nichts mit Glauben im religiösen Sinne zu tun. Wissenschaft arbeitet mit Hypothesen, Daten und überprüfbaren Methoden. Was oft als «Glauben» bezeichnet wird, ist eher pragmatisches Vertrauen in Instrumente, Datenqualität oder Kolleginnen und Kollegen. Dieses Vertrauen ist nie absolut, sondern wird laufend überprüft und korrigiert – genau das unterscheidet Forschung von Glauben.

Hagen Worch: Das stimmt. Die Wissenschaft ist zunehmend davon geprägt, dass man sich einem Phänomen zu wenig offen nähert, sondern mit Studien etwas «beweisen» möchte. Hier besteht die grosse Gefahr der Instrumentalisierung von Forschung: Es werden nur die Fragen untersucht und Ergebnisse gezeigt, von denen man glaubt, dass sie einen Zusammenhang «richtig» darstellen.

Daten machen den Glauben überflüssig – oder nicht?

Hagen Worch: Daten ermöglichen, einen Zusammenhang zu verstehen und Lösungen zu entwickeln. Bisher

hätte ich gesagt, dass mehr Daten helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Mit künstlicher Intelligenz haben wir nun jedoch eine Technologie, die riesige Mengen an Inhalten kreiert – oft unklar, ob sie echt oder «fake» sind. Daten verbessern unser Verständnis nicht mehr automatisch. Religiöser Glaube dagegen funktioniert auf einer anderen Ebene. Deshalb machen Daten den Glauben nicht überflüssig. Ich denke im Gegenteil: In einer Welt, die immer mehr von Daten getrieben ist, in der künstliche Intelligenz unser alltägliches Leben durchdringt und zentrale Dinge wie unsere Arbeit ersetzt, wird Glauben und Gemeinschaft, die die Menschen und das menschliche Zusammenleben in den Mittelpunkt stellen, wieder an Bedeutung gewinnen.

Beatrice Paoli: Daten schaffen Evidenz, aber sie sind nie völlig neutral. Ihre Aussagekraft hängt von Messmethoden, Auswahl und Interpretation ab. Deshalb reicht es nicht, «nur» Daten zu haben – wir müssen sie kontextualisieren und kritisch reflektieren. Wissenschaft bedeutet, Daten zu nutzen, um Hypothesen zu prüfen. Denn auch im Umgang mit Daten bleibt der kritische Zweifel entscheidend.

Interview: Mathias Blatter

Spätestens seit der Frauen-EM diesen Sommer in der Schweiz kennen nicht nur eingefleischte Fussballfans Livia Peng. Die Torhüterin des Schweizer Frauennationalteams wusste schon als Kind, dass sie im Tor stehen will. Mit 13 Jahren zog sie aus, um diesen Traum zu verwirklichen. Kein einfacher Weg.

Bei Livia Peng sind die Erinnerungen an die FrauenEM noch immer präsent. Gelegentlich schaut sie sich gerne die Videos und Bilder von diesem Sommer 2025 an, als gefühlt die ganze Schweiz zur Fussballnation wurde. Die Fanmärsche, die Euphorie der Zuschauer im Stadion – es war eine ganz spezielle Stimmung und Energie. «Es schien fast so, als hätte diese Heim-EM die ganze Schweiz zusammengeschweisst. Das bewegt mich heute noch und macht mich stolz», sagt Livia Peng.

Ende 2024 erklärte Trainerin Pia Sundhage, dass Elvira Herzog die Nummer 1 werde. «Das war ein Rückschlag», erinnert sich Peng. Trotzdem glaubte sie immer an ihre Chance. Und es kam alles anders. Sechs Tage vor dem ersten EM-Gruppenspiel machte Sundhage Livia Peng zur Nummer 1: «Ich habe mich riesig gefreut, aber der Druck stieg plötzlich auch von 0 auf 100.»

Immer das Ziel vor Augen

Die heute 23-Jährige kam durch eine Schulfreundin zum Fussball, die bei den Jungs spielte und gefragt hat, ob sie nicht auch mal mitkommen möchte. Peng begleitete sie und es gefiel ihr auf Anhieb. Ihre Kollegin verliess kurze Zeit später die Mannschaft, sie blieb. Mit acht Jahren bekam sie Goalie-Handschuhe geschenkt, die sie unbedingt ausprobieren wollte. So kam sie ins Tor und steht bis heute zwischen den Pfosten.

«Ich habe immer an meine Träume und mich selbst geglaubt. Dank meines grossen Willens konnte ich bisher vieles erreichen, was ich mir vorgenommen habe», erklärt Peng. Mit 13 Jahren zog die junge Bündnerin ins Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbands. An mögliches Heimweh oder andere Herausforderungen habe sie damals nicht gedacht, sie habe nur ihr Ziel vor Augen gehabt.

Inzwischen kann die junge Fussballerin bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Ein weiterer Höhepunkt: Diesen Sommer wechselte sie vom SV Werder Bremen zu FC Chelsea Women, in die wohl beste Frauenfussball-Liga der Welt.

Mentale Stärke will trainiert werden

Wer Profisport so wie Livia Peng betreibt, muss vor allem auch über mentale Stärke verfügen. Diese Stärke zu entwickeln sei ein stetiger Prozess, sie arbeite immer noch daran, erklärt Peng. Als Torhüterin müsse sie Ruhe ausstrahlen, die sich dann von hinten auf das gesamte Team übertrage. «Früher war ich viel hektischer und habe mich auch enorm unter Druck gesetzt. Aber mit jedem Spiel sammle ich neue Erfahrungen und lerne dazu.» Herausfordernd waren für Peng jene Phasen, in denen sie wenig spielen durfte oder sich in einem Land oder in einem Team nicht richtig wohlfühlte. «Ich glaube, es ist ganz normal, dass man manchmal ein bisschen zweifelt. Wichtig ist dann, dass man sich daran erinnert, was man alles schon geschafft hat», so Peng.

Livia Peng findet Kraft und Halt in ihrem Umfeld – in ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Teamkolleginnen. Mit ihnen kann sie über alles reden, was sie gerade beschäftigt.

«Mir hilft es, darüber zu reden.» In der Nationalmannschaft, aber auch in ihrem aktuellen Club Chelsea arbeitet sie zuweilen auch mit Mental Coaches zusammen. Sie hat sich vorgenommen, sich in Zukunft in ihrem hektischen, durchgetakteten Alltag mehr Zeit für sich selbst zu nehmen, bisher sei dies allerdings nicht ganz einfach – aber sie arbeite daran.

Zukunftsaussichten vor Augen

Wenn die Profifussballerin nicht auf dem Platz steht oder trainiert, studiert sie im dritten Semester Betriebsökonomie Sportmanagement an der FFHS. Auf das flexible Studienmodell der FFHS wurde sie durch ihre Nati-Teamkollegin Lia Wälti aufmerksam. Die Disziplin, die sie als Torhüterin brauche, helfe ihr jetzt auch im Studium. «Durch den Fussball habe ich gelernt disziplinierter zu sein. Da ich durch den Sport nicht allzu viel Zeit habe, lerne ich auch effizient zu arbeiten.»

Und umgekehrt? Was konnte sie bereits aus dem Studium in ihren Alltag mitnehmen? «Ich habe einen Eindruck davon gewonnen, welche beruflichen Perspektiven es im Sportmanagement gibt. Es würde mich schon sehr reizen, später vielleicht einmal als Teammanagerin zu arbeiten.» Besonders spannend findet sie Managementthemen: «Im Gymnasium hatten wir nur einen kleinen Einblick in Wirtschaftsthemen. Jetzt sehe ich viele Zusammenhänge, die mir vielleicht auch einmal bei Vertragsabschlüssen oder anderen Themen helfen werden.»

Peng betont, dass ein Studium für sie nur dank der Flexibilität der FFHS möglich sei. Während der EM kam sie nicht dazu, Prüfungen zu schreiben, diese konnte sie später nachholen. «Das wäre wohl an keiner anderen Fachhochschule möglich gewesen.»

Text: Melanie Biaggi

fhs.ch/bsc-sportmanagement

BSC BETRIEBSÖKONOMIE SPORTMANAGEMENT

Der Bachelorstudiengang Betriebsökonomie mit Schwerpunkt Sportmanagement bietet eine solide betriebswirtschaftliche Grundausbildung, die die Studierenden auf anspruchsvolle Fach- und Führungspositionen vorbereitet. In den ersten 6 Semestern werden grundlegende betriebswirtschaftliche Konzepte vermittelt, während gleichzeitig ein generalistisches Fachwissen im Sportmanagement aufgebaut wird. Ab dem 7. Semester haben die Studierenden die Möglichkeit, sich je nach ihren Interessen zu spezialisieren.

Glauben Sie, dass diesen Text ein Mensch geschrieben hat oder eine Maschine? Schon 1950 stellte Alan Turing diese Frage in einem Gedankenexperiment. Sein Turing-Test prüfte, ob Computer so überzeugend kommunizieren können, dass wir sie nicht mehr von Menschen unterscheiden. Damals war das Theorie, heute ist es Alltag. Wir chatten mit KI-Assistenten, lassen uns Texte generieren oder Antworten vorschlagen und bemerken kaum, dass wir längst mitten im Turing-Test stecken.

Maschinen sind zu ständigen Begleitern geworden. Sie filtern Informationen, navigieren uns durch Städte, schlagen Filme vor und übersetzen Sprachen. Künstliche Intelligenz verspricht, uns Entscheidungen abzunehmen und das Leben effizienter zu machen. Doch damit taucht eine alte Frage in neuer Form auf: Vertrauen wir ihnen wirklich oder glauben wir nur an ihre Fehlerfreiheit?

Vertrauen setzt Beziehung voraus. Es bedeutet, trotz Ungewissheit bereit zu sein, sich auf jemanden einzulassen. Vertrauen beruht auf Erfahrung, Transparenz und dem Wissen um Grenzen. Wenn wir einer Ärztin vertrauen, dann weil wir ihre Kompetenz einschätzen, ihre Erklärungen nachvollziehen und ihre Fehleranfälligkeit akzeptieren.

Bei Maschinen ist das anders und wir begegnen oft einer Blackbox. Algorithmen errechnen Resultate, deren Logik wir kaum nachvollziehen können. Gleichzeitig präsentieren sie Ergebnisse mit einer Klarheit, die suggeriert, dies sei korrekt. Fehler bleiben oft unsichtbar, bis sie unübersehbar werden, etwa wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall verursacht oder ein Sprachmodell Unsinn erfindet.

Hier liegt die Gefahr. Wir verwechseln Präzision mit Unfehlbarkeit. Wir glauben an Neutralität, weil Systeme so sachlich und mathematisch wirken. Doch Maschinen spiegeln meist nur menschliche Annahmen, Daten und Prioritäten. Ihre Objektivität ist konstruiert und damit ebenso fehleranfällig wie wir.

Darum braucht es einen Perspektivenwechsel. Maschinen sind verlässliche Werkzeuge, aber mit Grenzen. Vertrauen bedeutet, ihre Stärken zu nutzen, ohne Schwächen zu verdrängen. Es heisst, nicht blind zu glauben, sondern wachsam zu bleiben.

Vielleicht ist das der eigentliche Turing-Test unserer Zeit: Nicht ob Maschinen wie Menschen wirken können, sondern ob wir den Unterschied sehen wollen.

DR. MICHAEL JÄGER

Experte Mensch-Maschinen-Interaktion und Studiengangsleiter MAS Industrie 4.0

Wouter Harmeling im Praxisunterricht mit zwei Studierenden, die osteopathische Behandlungsformen erlernen. (Foto: FFHS)

Osteopathie: Für die einen eine echte Alternative zur klassischen Medizin, für andere eher Hokuspokus. Dass sich hinter der Disziplin weit mehr als eine Wellnessbehandlung verbirgt, zeigt Wouter Harmeling jeden Tag: Als Osteopath in der eigenen Praxis und als Fachbereichsleiter

Osteopathische Expertise und Dozent an der FFHS. Seit über 30 Jahren arbeitet der gebürtige Niederländer in der Schweiz – und kämpft für ein besseres Verständnis seines Berufs.

«Wir Osteopathinnen und Osteopathen arbeiten sehr nah am Menschen», betont Wouter Harmeling. «Wir wollen nicht nur Symptome behandeln, sondern herausfinden, was hinter den Beschwerden steckt.» Dazu gehört auch, die Aussagen der Patientinnen und Patienten kritisch zu hinterfragen. Viele kämen mit einer klaren Vorstellung von der Ursache ihrer Schmerzen. «Oft stimmt sie aber nicht», sagt Harmeling. «Ich muss fragen: Passt das wirklich zu den Befunden? Gibt es andere mögliche Auslöser?»

Skepsis gehört zum Alltag

In der osteopathischen Praxis beginnt alles mit Zuhören, und mit Skepsis. Wer mit Schmerzen kommt, erhält keine

schnelle Standardbehandlung, sondern zunächst viele Fragen gestellt. Jemand behauptet: «Ich habe Schulterschmerzen vom Tennis» – und dann zeigt sich, dass eigentlich ein Schleudertrauma vor zehn Jahren und chronischer Stress im Beruf die Grundlage für die Beschwerden sind, erzählt Harmeling als Beispiel. Solche komplexen Zusammenhänge zu erkennen, ist für ihn Alltag: «Der Schmerz hat fast immer eine Vorgeschichte.»

Die Grundidee der Osteopathie ist einfach und zugleich anspruchsvoll: Der Körper besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren und zu heilen. Blockaden können diesen Fluss behindern. Diese gilt es zu finden und zu lösen. Dabei betrachten Osteopathinnen und Osteopathen den Menschen stets als Ganzes, mit Körper, Geist

und Psyche als untrennbare Einheit. «Das klingt für manche schwammig, aber es ist logisch: Stress beeinflusst den Körper, und körperliche Schmerzen belasten die Psyche», sagt Harmeling. «Wenn wir Blockaden lösen, bessern sich oft auch mentale Symptome.»

Eine osteopathische Behandlung dauert in der Regel rund eine Stunde. Gearbeitet wird fast ausschliesslich mit den Händen – mit sanftem Druck, gezielten Mobilisationen und viel Feingefühl. Technik und Anatomiewissen sind wichtig, aber nicht alles. «Man braucht Leidenschaft für Menschen, etwas Talent und man muss sich trauen, in Kontakt zu treten», betont Harmeling.

Wissenschaft – weder Wellness noch Hokuspokus

Noch vor wenigen Jahrzehnten war Osteopathie in der Schweiz kaum bekannt und rechtlich nicht anerkannt. Heute ist sie im Gesundheitsberufegesetz verankert, wird an Hochschulen gelehrt und schrittweise wissenschaftlich fundiert. Die FFHS bietet seit 2020 den ersten akademischen Studiengang für Osteopathie in der Deutschschweiz an. Harmeling war am Aufbau massgeblich beteiligt.

«Wir wollen zeigen, dass unsere Arbeit fundiert ist, kein esoterischer Hokuspokus», sagt er. «Viele Ärztinnen und Ärzte kennen Osteopathie nicht aus ihrem Studium. Das wollen wir ändern, auch mit Forschung.» Aktuell liegt der Fokus darauf, evidenzbasierte Methoden zu etablieren und den wissenschaftlichen Anteil im Curriculum auszubauen. Für Harmeling ist klar: Nur wenn die Osteopathie in Forschung und Lehre verankert ist, wird sie langfristig als gleichwertiger Bestandteil der Medizin wahrgenommen.

Gleichzeitig grenzt er sich deutlich von Wellness-Angeboten ab, denn Osteopathie ist keine Wohlfühlbehandlung. Prävention ja, aber keine Entspannung auf Rezept. «Wer einfach nur abschalten will, ist bei uns falsch», wiederholt er. Auch braucht es Überzeugung und Glaube an die Behandlungsmethode, denn wer sich diesem Heilungsprozess widerstrebt, wird auch keine Genesung erreichen.

Verantwortung und Vernetzung

Zur Professionalität gehört für Harmeling auch, die Grenzen des Berufs zu kennen. Nicht jede Beschwerde ist ein Fall für die Osteopathie. «Wir sind darauf trainiert, sogenannte Red Flags zu erkennen: Frakturen, Tumore, Infekte», erklärt er. «In solchen Fällen schicken wir die Patientinnen und Patienten sofort weiter.» Diese Sorgfalt sei auch zentral für die Glaubwürdigkeit der Disziplin. Osteopathie hat klare Grenzen und masst sich nie an, schwere Krankheiten wie etwa Krebs zu heilen.

Seine Vision für die Zukunft ist klar: Osteopathinnen und Osteopathen sollen selbstverständlicher Teil des Gesundheitssystems sein, in Spitälern, Rehazentren, Kopfwehkliniken, Frauenkliniken und Hausarztpraxen. «Wir müssen sichtbarer werden und enger mit anderen medizinischen Disziplinen zusammenarbeiten», fordert er. Nur so könne sich die Osteopathie langfristig etablieren und ihr Potenzial ausschöpfen.

Dass das Interesse vorhanden ist, sieht Harmeling quasi täglich – sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei Studierenden. Die Nachfrage sei hoch, die Wartelisten lang. «Ich hoffe, dass unsere Studierenden künftig wissenschaftlich belegen können, was wir heute in der Praxis erfahren», sagt er. «Denn wenn Osteopathie richtig angewendet wird, kann sie viel bewirken und vor allem die Ursachen hinter den Symptomen finden.»

Text: Mathias Blatter

Wouter Harmeling ist Osteopath aus Leidenschaft und Überzeugung und gibt seinen grossen Erfahrungsschatz unter anderem an die FFHS-Studierenden weiter. (Foto: Alain Amherd)

ffhs.ch/bsc-osteopathie

BSC UND MSC OSTEOPATHIE

Der Bachelor und der anschliessende konsekutive Master in Osteopathie qualifizieren die Studierenden dazu, Krankheitsbilder zu untersuchen, zu erkennen und funktionelle Störungen im Fachgebiet der Osteopathie zu behandeln. Die schulmedizinische, wissenschaftliche und biopsychosoziale Herangehensweise steht dabei im Zentrum.

Ja, ich habe, während meines berufsbegleitenden Bachelorstudiums in Wirtschaftsingenieurwesen an der FFHS bereits mehrmals den Glauben verloren, nämlich daran, dass ich es überhaupt schaffen könnte. Mit einem 100-ProzentArbeitspensum, Präsenzunterricht an Samstagen und ohne Vorwissen der technischen Materie wie Physik oder auch Elektrotechnik, war die Belastung enorm. Die Wochen waren geprägt von langen Arbeitstagen, nächtlichen Lerneinheiten und vielen Momenten des Zweifelns. Oft schien mir das Ziel unerreichbar. Doch für mich gilt bis heute: Aufgeben ist keine Option. Ich habe gelernt, rechtzeitig Pausen einzulegen, neue Energie zu tanken und dann Schritt für Schritt weiterzugehen. Genau diese Haltung hat mich zum Abschluss geführt. Heute, im Master of Science in Business Administration, verfolge ich denselben Plan – Pausen zulassen, durchatmen, aber niemals abbrechen.

Heute versuche ich das im Sinne von «Learn and Unlearn» ständig und bewusst! Als Kind hingegen war für mich klar: Was man beginnt, bringt man wie geplant zu Ende. Lange war dieser Glaubenssatz mein innerer Kompass. Heute halte ich es eher mit Meister Eckharts Zitat: «Wer werden will, was er sein sollte, der muss lassen, was er jetzt ist.» Dieser Satz begleitet mich auch in agilen Projekten. Dort habe ich gelernt, dass Anpassungen an neue Kundenbedürfnisse und sich wandelnde Marktbedingungen erfolgsentscheidend sind – gerade in Zeiten von KI und Krisen. Dieses bewusste Lernen und Verlernen – Learn and Unlearn – hat meine Haltung verändert: Alte Überzeugungen loszulassen ist kein Scheitern, sondern eine Form von Weiterentwicklung. Ich versuche heute, meinen früheren Glaubenssatz mit dieser Erkenntnis zu verbinden: Durchhalten ist wertvoll. Noch wertvoller ist es, zu erkennen, wann ein neuer Weg der bessere ist.

Mein Debüt als Hochschuldozent war keine sanfte Landung, sondern eine desillusionierende Bruchlandung. Bei meiner ersten Mathematikvorlesung hatte ich hehre Ziele: Begeisterung wecken, Neugier fördern, einleuchtende Erklärungen geben. Nach jeder Vorlesung hatte ich ein gutes Gefühl. Die Korrektur der Prüfung war ein Schock. Kalter Schweiss. Ausser zwei bis drei Studierenden beherrschte keiner den Stoff. All die Konzepte, für die ich sie begeistern wollte, perlten wie an Teflon von ihnen ab. Taugte ich überhaupt für den Job? Mein Fehler? Ich lehrte so, wie ich als Student gerne unterrichtet worden wäre, nicht was sie brauchten. Das versuche ich heute anders zu machen. Genau hinsehen, Methoden anpassen und nicht den Glauben an die Neugier des Menschen verlieren. Erreichen werde ich nie alle, aber wenn nur eine oder einer den Kurs verlässt und Mathe relevanter findet, ist etwas gewonnen.

Führungsarbeit ist heute anspruchsvoller und komplexer. Während früher hierarchische Strukturen vorherrschten, sind heute mehr Kooperation und Partizipation gefragt.

Dr. Laetitia Dahl Bünger, Studiengangsleiterin Executive MBA, über Beziehungsqualität im Leadership, Authentizität und ihr persönliches Führungsvorbild.

Wer heute eine Führungsposition innehat, weiss: Während sich Führungsaufgaben früher vor allem auf die Aufgabenverteilung und Kontrolle bezogen, beinhalten sie heute zunehmend strategisch-steuernde Aufgaben. Neben ihren Fachauf-

gaben müssen Führungskräfte heute auch als Coach, Sparringpartner und Berater fungieren. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Mitarbeitenden ihren Vorgesetzten vertrauen. Doch wie wird man eine glaubhafte Führungsperson?

Glaubwürdige Führung beginnt gemäss Dahl Bünger bei der inneren Haltung: Führungspersonen müssen an ihre eigenen Werte glauben und diese auch konsequent vertreten. Entscheidend ist dabei jedoch nicht nur das individuelle Werteverständnis, sondern dessen Einklang mit den Werten der Organisation. Erst wenn persönliche Überzeugungen und unternehmerische Leitlinien miteinander korrespondieren, entsteht jene Authentizität, die Vertrauen wachsen lässt – nach innen wie nach aussen. Es geht aber auch um Präsenz: «Die Führungsperson muss sich Zeit nehmen und Interesse für die Menschen um sie herum zeigen.»

Die eigenen Werte und jene der Organisation

Expertinnen und Experten sind sich einig: Führungserfolg hängt immer auch von der Beziehungsqualität zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden ab. Authentizität schafft Vertrauen. Doch wie authentisch sollte eine Führungsperson sein? Dies hängt laut Dahl Bünger immer von der jeweiligen Organisation ab. «Eine Führungsperson kann in einer Organisation nur funktionieren, wenn die Werte der Organisation mit den eigenen zu mindestens 80 Prozent übereinstimmen. Stimmen die Werte nicht überein, kostet eine Anpassung enorm viel Energie.» Für die Mitarbeitenden sei es immer von Vorteil, wenn sie ihre Chefin oder ihren Chef einschätzen könnten.

Es spielt weniger eine Rolle, ob eine flache oder hierarchisch geprägte Struktur in einem Unternehmen vorherrscht, wie viel Erfahrung die Führungskraft bereits hat oder welcher Generation sie angehört. Um erfolgreich führen zu können, braucht es vor allem Zeit. Als Faustregel gilt: Mindestens 20 Prozent der Stellenkapazität müssen für Personalführung aufgewendet werden.

Gemäss Dahl Bünger sind Resilienz und Energie neben der Zeit die beiden wichtigsten Voraussetzungen für Führungskräfte. «Führen ist sehr anstrengend. Es kann zu Reibungen kommen, nicht nur mit Mitarbeitenden, sondern auch mit den eigenen Vorgesetzten. Führungskräfte müssen Spannungen aushalten. Viele halten diese Belastung nicht aus, werden zu Marionetten und verlieren so ihre Glaubhaftigkeit.» Vor allem die jüngere Generation der Mitarbeitenden verlangt viel mehr Persönliches von ihrem Chef oder ihrer Chefin – eine gute Abgrenzung ist hier entscheidend.

Praktische Rollenspiele und Reflexion

«Führen kann man lernen», sagt Dahl Bünger. Im Executive MBA der FFHS lernen die Studierenden die Grundlagen der Führung. Zum einen gibt es theoretische Grundlagen. Im Modul «New Leadership Approach» werden beispielsweise die verschiedenen Führungsmodelle vorgestellt. Dann wird es praktisch: Es geht um die Kommunikation als wichtiges Werkzeug einer Führungsperson. In Rollenspielen lernen die Studierenden, wie man ein Mitarbeitergespräch führt, eine Präsentation hält und andere von sich überzeugt. «Reflexion ist uns besonders wichtig. Die Studierenden sollen ihr eigenes Führungsverhalten kritisch hinterfragen», so Dahl Bünger.

Die Führungsperson sollte ihre Feedbackkultur jederzeit hinterfragen. Habe ich den Mitarbeiter für seine gute Leistung gelobt? Konnte ich die Mitarbeiterin gut abholen? «Wenn es um Lob geht, rate ich immer zur schriftlichen Form. Studien haben gezeigt, dass es elf Sekunden dauert, bis ein Kompliment mündlich beim Gegenüber als solches wahrgenommen wird. Also lieber das Kompliment schriftlich verfassen, das ist nachhaltiger. Am besten sollte eine noch höhere Kaderstufe ins CC genommen werden», empfiehlt Dahl Bünger.

Und welche Schweizer Führungsperson hat die Studiengangsleiterin persönlich inspiriert und bringt all das mit? «Antoinette Hunziker-Ebneter ist eine Bankerin, die sich mit ihren Nachhaltigkeitsfonds früh aus der Masse abgehoben hat. Als junge Studentin bin ich ihr begegnet. Sie hat sich trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit für unsere Anliegen genommen, hat sich interessiert und ist mit uns in den Austausch getreten», erinnert sich Dahl Bünger. Antoinette Hunziker-Ebneter ist Unternehmerin im Bereich Nachhaltigkeit und Verwaltungsratspräsidentin der Berner Kantonalbank. Als Chefin der Schweizer Börse erlangte sie nationale Bekanntheit.

Text: Melanie Biaggi

ffhs.ch/emba

EXECUTIVE MBA

Der Executive MBA ist eine Kaderausbildung für aufstrebende Führungskräfte. Sie vermittelt Studierenden sowohl zielorientiert, fachübergreifend und betriebswirtschaftlich als auch menschenorientiert zu führen sowie strategische Fragestellungen und Herausforderungen im General Management erfolgreich zu bewältigen.

Seit dem 1. September steht die FFHS unter neuer Leitung: Prof. Dr. Marc Schnyder hat die Nachfolge von Michael Zurwerra angetreten. Im Gespräch spricht er über seinen

Start an der Hochschule, die Chancen von künstlicher Intelligenz und warum er einen Tag Homeoffice pro Woche schätzt.

Wie haben Sie den Start an der FFHS erlebt?

Sehr positiv. Ich hatte bereits viele Begegnungen mit Mitarbeitenden, mit Absolventinnen und Absolventen an der Diplomfeier und hoffentlich bald auch mit den Studierenden. Mir ist wichtig, dass man mich nicht nur als Rektor, sondern auch als Person kennenlernt. Deshalb standen am Anfang nicht digitale, sondern reale Begegnungen im Vordergrund.

Sie kommen von einer klassischen Präsenzhochschule. Was hat Sie an der FFHS gereizt?

Ich kenne die FFHS schon länger: Von 2007 bis 2009 hatte ich einen Lehrauftrag und habe VWL unterrichtet. Damals war die Hochschule noch viel kleiner und familiärer. Danach habe ich die Entwicklung mit grossem Interesse verfolgt. Faszinierend finde ich, dass die FFHS das Beste aus beiden Welten – physische Präsenz und digitale Flexibilität – verbindet.

Hätten Sie selbst ein Fernstudium absolviert?

Ich war ein klassischer Vollzeitstudent. Praktikum in den Ferien, dann der erste Job, dann wieder ein Vollzeitstudium. Hätte ich damals die Flexibilität gehabt, wäre ein Fernstudium durchaus in Frage gekommen. Aber kein reines Onlinestudium, sondern Blended Learning wie an der FFHS.

Sie haben viele Jahre selbst gelehrt. Werden Sie die Rolle als Dozent vermissen?

Ja, der direkte Kontakt zu Studierenden war für mich immer sehr bereichernd. In meiner neuen Funktion wird er weniger intensiv sein, aber vielleicht ergibt sich später nochmals eine Möglichkeit, auch wieder als Dozent aktiv zu werden.

Das Thema der Stunde, auch in der Bildung, ist künstliche Intelligenz. Risiko oder Chance?

Ganz klar eine Chance – wenn sie richtig eingesetzt wird. KI kann monotone Aufgaben übernehmen und Freiraum für kreative Tätigkeiten schaffen. Riskant wird es, wenn sie unreflektiert genutzt wird. Hier sehe ich unsere Aufgabe als Hochschule: Studierende, Dozierende und Mitarbeitende darin zu unterstützen, KI sinnvoll und produktiv einzusetzen.

Welche Erfahrungen haben Sie als Professor mit Studierenden gemacht, die KI für ihre Arbeiten genutzt haben?

Klar, es wird breit genutzt. Man merkt es den Arbeiten auch rasch an, besonders bei Bachelor- und Masterthesen mit allgemeinerem Themenfokus. Daher ist es wichtig, die Prüfungsmodi anzupassen, etwa indem die Verteidigung einer Arbeit stärker gewichtet wird.

Wie nutzen Sie KI persönlich?

Regelmässig, vor allem ChatGPT. Privat etwa bei der Reiseplanung, beruflich für Recherchen oder als Ideengeber. Aber immer mit kritischem Hinterfragen. Ein Beispiel: Im Sommer hat mir ChatGPT am Flughafen den falschen Terminal angegeben. Zum Glück haben wir den Flug doch noch rechtzeitig erwischt.

Die viel zitierte Generation Z befindet sich nun im Studium oder am Anfang der beruflichen Laufbahn ist. Wie erleben Sie ihre Erwartungen?

Die Bedürfnisse sind meiner Erfahrung nach sehr unterschiedlich – daher sind personalisierte und flexible

Der neue Rektor der FFHS: Prof. Dr. Marc Schnyder. (Foto: Alain Amherd)

Angebote entscheidend. Die FFHS bietet mit ihrem Modell genau das. Für die Generation Z ist der Umgang mit Online-Formaten selbstverständlich, ich selbst bin da eher ein «Digital Immigrant» (lacht).

Sie sprechen von Flexibilität. Wie wichtig ist für Sie Homeoffice?

Sehr wichtig – aber in der richtigen Mischung. Nur online, wie in der Pandemie, war für viele herausfordernd. Gleichzeitig sollten wir nicht zu einem starren Präsenzgebot zurückkehren. Ich halte einen ausgewogenen Mix für ideal. Persönlich versuche ich, etwa einen Tag pro Woche im Homeoffice zu arbeiten, um strategischen Themen nachzugehen, die im Alltag oft untergehen.

Ihr Vorgänger Michael Zurwerra hat die FFHS stark geprägt. Was nehmen Sie von ihm mit?

Seine positive Grundhaltung gegenüber Menschen. Er hat Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden grosses Vertrauen entgegengebracht. Wenn man Vertrauen schenkt, kommt etwas Gutes zurück, im Normalfall. Diese Haltung möchte ich weiterführen.

Interview: Natascha Ritz

PROF. DR. MARC SCHNYDER

Geboren 17. Februar 1972

Ausbildung

Studium in Volkswirtschaftslehre mit Spezialisierung Wirtschafts- und Finanzpolitik in Freiburg, anschliessend Promotion in Wirtschaftstheorie

Beruflicher Werdegang Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent an verschiedenen Hochschulen, Mitaufbau und Leitung des Instituts für Tourismus an der HES-SO Wallis, zuletzt ordentlicher Professor an der Hochschule für Wirtschaft der HES-SO Wallis

Familie Verheiratet, eine Tochter

Wie entspannen Sie am besten? Mit Bewegung in der Natur

Wem wollten Sie schon immer Danke sagen? Meiner Familie und meinen Eltern

Mit welcher berühmten Person möchten Sie im Lift steckenbleiben? Keanu Reeves – zu «Matrix»-Zeiten

Raclette oder Fondue? Raclette

Bier oder Wein? Beides

Meer oder Berge? Berge

Klassisches Buch oder E-Book? Klassisches Buch

Frühaufsteher oder Nachtmensch? Frühaufsteher

Fahrrad oder Auto? Fahrrad

Die FFHS bezieht künstliche Intelligenz mit ihrem Leitmotiv «KI-Leadership» aktiv in die Lehre ein. Sie unterstützt Studierende darin, KI nicht als Werkzeug, sondern als Dialogpartnerin zu nutzen und dabei sowohl Kompetenzen mit als auch ohne KI zu entwickeln.

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Datenanalysen, repetitive Aufgaben oder Standardtexte erledigen KI-Tools längst besser und schneller als ein Mensch. Viele sind verunsichert, welche Kompetenzen in Zukunft noch gefragt sind, wenn KI diese übernehmen kann. Für die FFHS steht fest: KI kann Menschen, die strategisch denken, Verantwortung übernehmen und den Dialog mit KI-Systemen führen, nicht ersetzen. Mit dem Leitmotiv KI-Leadership lernen die Studierenden, KI nicht nur zu nutzen, sondern auch aktiv zu gestalten.

Grosses Interesse an KIund Selbstlern-Workshop

Ende September führte die FFHS den ersten KI- und Selbstlern-Workshop für Studierende im Campus Gleisarena in Zürich durch. Das Ziel: Die Studierenden sollen KI gewinnbringend für ihr Studium einsetzen können, ohne dabei ihre Selbstlernkompetenzen zu kompromittieren oder die akademische Integrität zu verletzen.

KI-Leadership an der FFHS beinhaltet sechs Initiativen:

Volle Transparenz: Kompetenzen mit und ohne KI

Die FFHS schafft Kompetenzklarheit, indem in jedem Modul klar definiert wird, welche Fähigkeiten die Studierende ohne jegliche KI-Unterstützung beherrschen müssen und welche sie produktiv im Dialog mit KI-Systemen einsetzen können.

Innovative Prüfungsformate für echte KI-Führungskompetenz

Die FFHS geht über die Diskussion hinaus, ob die Nutzung von KI erlaubt ist. Der Fokus liegt darauf, die Studierenden zu befähigen, die KI zu führen und nicht nur zu bedienen. Die KI-Leadership wird durch innovative Assessments gemessen.

Gezielte KI-Förderung in zwei Dimensionen

Die FFHS fördert KI-Kompetenzen ganzheitlich und klar strukturiert in zwei Dimensionen: fachspezifische KI-Anwendung und lernunterstützende KI.

Das Interesse am Workshop war gross. Die Studierenden lernten die wichtigsten KI-Tools und Prompting-Techniken für ihr Studium kennen und erfuhren, wie sie KI zur Prüfungsvorbereitung sowie gegen Lernblockaden und Prokrastination nutzen können. Mithilfe von Inputs von Expertinnen und Experten, praktischen Übungen in Kleingruppen und konkreten Anwendungsfällen aus dem Studienalltag wurde den Teilnehmenden auch vermittelt, wie KI Lernprozesse unterstützen kann und in welchen Fällen sie diese behindert.

Wie nutzen Studierende KI bisher für ihr Studium? Filib Steiner, Student BSc Wirtschaftsingenieurwesen sagt dazu: «Ich nutze KI bis jetzt vor allem für Zusammenfassungen. Sie hilft mir, meine eigenen zu ergänzen». Informatikstudent Janis Pirktl fand es besonders spannend, dass er seine eigenen Prompts beim Workshop bewerten lassen konnte. «Das hat mir gezeigt, was es für richtig gutes Prompting alles braucht.» Angela Bucher, Studentin MSc Wirtschaftsinformatik, nahm viele neue Ideen mit, wie sie KI im Studium nutzen kann. Sie habe vor allem von den Gruppenarbeiten profitiert: «Ich konnte viel von den anderen Teilnehmenden lernen.» Für Filib Steiner ist nach dem Workshop klar: «KI ist sicher besser darin, Informationen zu bündeln. Aber am Ende entscheide immer noch ich, was ich davon wirklich brauche und nutze.»

Auch die Dozierenden sollen weiter fit für das Lehren mit KI gemacht werden. Bereits Anfang 2024 hat die FFHS den Kurs «KI für Dozierende» durchgeführt. Dieser wurde nun komplett überarbeitet und wird seit August in aktualisierter Form angeboten.

Nur wer KI selbst anwendet, weiss auch, wie man damit umgehen muss. Deshalb werden auch Workshops für alle Mitarbeitenden der FFHS angeboten. Der theoretische Teil umfasst rechtliche und datenschutzrelevante Aspekte. Das Departement Informatik vermittelt den Teilnehmenden ausserdem Prompting-Techniken und hilft bei den wichtigsten Fragen zu konkreten Anwendungsfällen.

Text: Melanie Biaggi

ffhs.ch/ki-leadership KI LEADERSHIP

Die FFHS macht Studierende fit für die Zukunft: Mit dem Leitmotiv KI-Leadership lernen sie, KI nicht nur zu nutzen, sondern aktiv zu gestalten. Die Lehre an der FFHS verbindet Technologie, Praxis und Menschlichkeit – für ein Studium, das Studierende langfristig weiterbringt, trotz und gerade mit KI.

Neue Kompetenzprofile für die Arbeitswelt von morgen

Die Arbeitsweise wandelt sich. Die FFHS entwickelt neue Kompetenzprofile, die Studierende optimal für die Zukunft wappnen.

Praxisnähe als Schutz vor Ersetzbarkeit

Studien zeigen, dass Berufseinsteiger ohne Erfahrung am stärksten gefährdet sind, durch KI verdrängt zu werden. Studierende werden dank berufserfahrenen Dozierenden und integrierter Berufserfahrung in jedem Modul resilient im Arbeitsmarkt gemacht.

KI-Ausbildungsstrategie

Die FFHS unterstützt Studierende, Dozierende und Mitarbeitende im Umgang mit KI: Studierende mit dem curricular verankerten KI-Kompetenzerwerb, Dozierende mit einer Community-of-Practice, Peer-Learning und kontinuierlichem Austausch und Mitarbeitende mit KI-Schulungen und Anwendungsfällen.

Zu viel Social Media ist nicht gut für uns − und trotzdem scrollen wir weiter.

Wie wirkt sich die Social-Media-Nutzung auf die mentale Gesundheit aus? Dieser Frage ging Wirtschaftsingenieur Valon Ibraimi in seiner Bachelorarbeit auf den Grund.

Auf die Idee für seine Bachelorarbeit in Wirtschaftsingenieurwesen kam Valon Ibraimi nicht durch eine InstagramStory, sondern analog durch ein Gespräch mit einem Neuropsychologen. Er erklärte, wie stark Menschen mit neurologischen Verletzungen unter der digitalen Reizüberflutung leiden: Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit, Erschöpfung. Nicht nur für Patientinnen und Patienten ein Thema, sondern potenziell für uns alle. Der Gedanke liess Ibraimi nicht mehr los und er fragte sich: «Wie wirkt sich Social Media eigentlich im Alltag auf die Psyche aus? Und sind wir nicht alle ein bisschen digital überfordert?»

Nicht die Jungen leiden am meisten

Ibraimi stellte in seiner Arbeit überraschenderweise fest, dass es nicht die jungen Menschen sind, die von der mentalen Erschöpfung am meisten betroffen sind. Die Generation, welche mit dem Handy in der Hand geboren wurde, scheint eine gewisse digitale Resilienz entwickelt zu haben. Wer nie ohne Social Media war, lässt sich offenbar davon weniger aus der Ruhe bringen.

Ein anderes Bild zeigt sich gemäss Ibraimi bei den etwas älteren Nutzerinnen und Nutzern. Sie berichten deutlich häufiger von emotionaler Erschöpfung. Der digitale Stress scheint mit dem Alter also zu steigen. Und vor allem Frauen zeigen gemäss der Bachelorarbeit signifikant höhere Belastungswerte. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass Frauen stärkere emotionale Interaktionen haben und sich mehr vergleichen.

Passive Nutzer können sich isoliert fühlen

Als passiver Nutzer gilt, wer auf den sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram oder auch LinkedIn nicht likt, kommentiert oder keine eigenen Inhalte postet. Dieses passive Scrollen birgt gemäss dem Autor auch Gefahren: Wer passiv konsumiert, erhält weniger soziale Rückmeldung, erlebt weniger Interaktion und damit auch weniger Bestätigung. Die Folgen können Isolation, erhöhte Müdigkeit und mentale Erschöpfung sein. «Im Gegensatz

dazu kann aktive Nutzung, wenn sie sinnvoll ist, sogar das Wohlbefinden steigern. Nicht die Dauer macht den Unterschied, sondern die Art der Nutzung», erklärt Ibraimi.

Für die digitale Gesundheit sind schlussendlich alle selbst verantwortlich. Aber gegenüber Kindern und Jugendlichen sieht Ibraimi auch die Schule in der Pflicht – quasi vor und zu Beginn der intensiven Nutzung von sozialen Medien. «Medienkompetenz muss schon in der Schule vermittelt werden. Nicht nur, wie man PowerPoints erstellt oder Fakenews erkennt, sondern auch: Wie finde ich mein digitales Gleichgewicht? Wie schütze ich meine mentale Gesundheit online?»

Text: Melanie Biaggi

Valon Ibraimi untersuchte in seiner Bachelorarbeit die psychischen Folgen von Social Media. (Foto: ZVG)

ffhs.ch/bsc-wirtschaftsingenieur BSC WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Der Bachelorstudiengang verbindet Wirtschaft und Technik. Nach dem Grundstudium sind drei Vertiefungsrichtungen möglich. In der Vertiefung General Management werden theoretische und praxisrelevante Kenntnisse vermittelt um diese auf Leadership- und Changemanagementaufgaben anwenden zu können.

Deine Gedanken formen dein Erleben. Achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Wenn du dich bei negativen Glaubenssätzen ertappst, formuliere sie aktiv. Nutze Affirmations-Apps wie ThinkUp oder I am , um dich täglich daran zu erinnern. So entsteht mit der Zeit ein mentaler Raum, in dem du dich sicher entfalten kannst.

Wer KI effektiv nutzen will, braucht gute Prompts. Prompt Hero bietet eine riesige Bibliothek an getesteten Prompts für ChatGPT, Midjourney und andere Tools, sortiert nach Anwendungszweck. Ein schneller Weg, um bessere Ergebnisse aus KI-Tools herauszuholen.

Wer viel sitzt, sollte regelmässig aufstehen. ErgoBreak erinnert dich per Timer an kurze Bewegungspausen. Die App schlägt dir gezielte Rückenübungen vor, die in wenigen Minuten durchführbar sind – ganz ohne Equipment.

statt Scrollen

Kopfhörer auf, Stress aus. Endel generiert personalisierte Klanglandschaften , die Konzentration, Entspannung oder Schlaf fördern. Eine beruhigende Alternative zu Social Media im Bett.

Erfolge sichtbar machen

Schreibe jeden Abend drei Dinge auf, die dir gelungen sind, egal wie klein sie erscheinen. So trainierst du deinen Blick auf das, was funktioniert. Mit der Zeit erkennst du ein Muster: Du kannst mehr, als du denkst. Wiederholung stärkt deinen inneren Beweis für Kompetenz. Wer regelmässig sieht, was er schafft, beginnt, sich selbst zu vertrauen.

Diplomfeier:

374 Personen erhalten ihr Diplom

Die FFHS zählt dieses Jahr 374 Absolventinnen und Absolventen. In der Briger Simplonhalle konnten sie ihr Diplom vom neuen FFHS-Rektor Prof. Dr. Marc Schnyder entgegennehmen. Ihren Abschluss erhielten die Absolventinnen und Absolventen erstmals als digitales Diplom. Damit geht die FFHS einen weiteren Schritt als E-Hochschule. Die digitalen Diplome sind digital signiert, fälschungssicher und können mittels QR-Code schnell und sicher auf ihre Echtheit überprüft werden.

843 neue Studierende im Herbstsemester

Die FFHS startet das diesjährige Herbstsemester mit 843 neuen Immatrikulationen. Davon beginnen 506 Studierende ein Bachelorstudium, 71 ein Masterstudium und 266 eine Weiterbildung. Gegenüber dem Vorjahr zählt die FFHS insgesamt deutlich mehr Studierende.

FFHS wird Mitglied der EADTU

Die FFHS wurde als neues Mitglied in die European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) aufgenommen. Die Organisation ist Europas führendes Netzwerk für digitale Hochschulbildung. Damit stärkt die FFHS ihre strategische Position im europäischen Bildungsraum und gestaltet Innovationen aktiv mit.

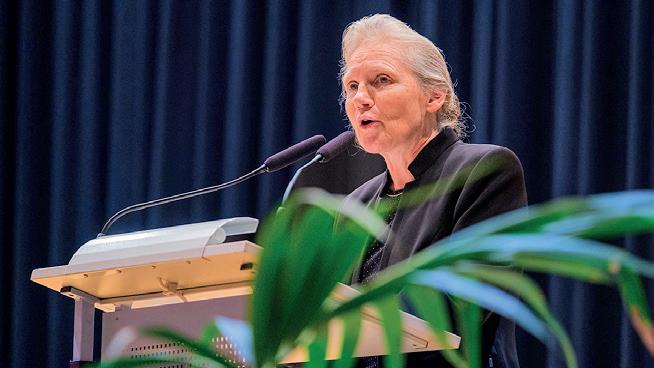

Germaine J.F. Seewer neue Stiftungsratspräsidentin

Die FFHS hat an ihrer Stifterversammlung im Juni Dr. Germaine J.F. Seewer zur neuen Präsidentin des Stiftungsrats gewählt. Sie ersetzt Armin Walpen, der seit 2022 den Vorsitz hatte und jetzt aus dem Stiftungsrat scheidet. Dr. Germaine J.F. Seewer ist seit 2022 Mitglied des Stiftungsrats.

Gotterons Helden zwischen Enttäuschung, Studienstress und Lust auf Apero

Zurück in Freiburg haben Christoph Bertschy und Sandro Schmid die Enttäuschung des verlorenen

WM-Finals noch nicht verdaut. Nun kommen sie in den Genuss einer Pause – oder auch nicht. Bertschy verspürt gar noch akademischen Stress im Nacken. «Ich sollte noch was fürs Studium machen, das habe ich ein wenig schleifen lassen in den letzten Wochen», sagt der Sensler, der an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) Betriebsökonomie Sportmanagement studiert. «Ich sollte noch ein paar Arbeiten schreiben – aber es gibt sicher auch das eine oder andere Apero am Feierabend.»

Wieso KIs halluzinieren und wie man sich dagegen wappnet

Generative KI erzeugt mitunter falsche Antworten – nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Prinzip. Denn sie funktioniert eher wie ein Würfel als wie ein Taschenrechner. Tobias Häberlein von der FFHS erklärt, wie Halluzinationen entstehen und warum wir uns dagegen wappnen müssen. Wie kommt es dazu, dass generative KI immer wieder falsche oder irreführende Ausgaben erzeugt? Tobias Häberlein: Zunächst muss man sich bewusst machen, dass ein Large Language Model stochastisch nach dem Prinzip der «Next Word Prediction» funktioniert. Ergebnisse sind also immer Ergebnisse eines Zufallsprozesses und können ganz natürlicherweise zu falschen oder inkonsistenten Antworten führen. Der immer wieder zu lesende Vergleich mit Taschenrechnern ist daher irreführend...

Brauchen Zermatter mehr Eisen als Briger?

Forschende wollen es genau wissen

Eisen hilft, Sauerstoff durch unser Blut zu transportieren. Eisenmangel kann daher gefährlich werden. Ernährungswissenschaftler untersuchen nun, welchen Einfluss die Höhe auf den Bedarf hat. «Eisenmangel ist der am häufigsten verbreitete Nährstoffmangel. Selbst in reichen westlichen Industrieländern, in der Schweiz, ist fast ein Fünftel der weiblichen Bevölkerung betroffen.» Das sagt Diego Moretti. Er ist Professor an der Fernfachhochschule Schweiz, FFHS. Für die Studie von Nora Barloggio und ihrem Doktor-Vater Diego Moretti sucht die FFHS nun Probanden. Die FFHS arbeitet für die Studie mit dem Spitalzentrum Oberwallis, der ETH Zürich und der Universität Lausanne zusammen. Die Untersuchungen sind für einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt und werden vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.

PC-Spiel mit eigenen Sprachen und Gesetzen

Das Obfelder Unternehmen Sycoforge arbeitet an einem komplexen Computerspiel – seit acht Jahren. Unter einem Computerspiel verstehen viele ein kurzweiliges Rätselspiel auf dem Smartphone oder ein Rennspiel auf einer Konsole – dass man dabei auch einiges umfassender werden kann, beweist die Game-Firma Sycoforge. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Obfelden und wird von Ismael Wittwer technisch geleitet. Da ihm die Spielentwicklung am Herzen liegt, ist Wittwer als Dozent für Visual Computing tätig und seit Anfang Jahr auch Fachbereichsleiter für einen neuen, von ihm mitentwickelten Studiengang an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), welcher sich um die Entwicklung von Spielen und virtuellen Realitäten dreht.

Forschung duldet keine langen Pausen

Warum wagen so wenige Frauen den Schritt in die IT? Beatrice Paoli, Professorin für Data Science an der FFHS, erklärt, welche gesellschaftlichen Hürden bestehen – und warum flexible Modelle und neue Vorbilder entscheidend für den Wandel sind. Beatrice Paoli kennt sich in «männerdominierten» Branchen aus. Sie hat Biophysik studiert, in Naturwissenschaften promoviert und arbeitet heute als Professorin für Data Science und Digitalisierung an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Hier sagt sie, was sich ändern müsste, damit mehr Frauen den Schritt in die IT wagen.

Für die Absolvierenden des Bachelors Wirtschaftsrecht eröffnen sich vielseitige berufliche Perspektiven. (Foto: Adobe Stock)

Mit dem neuen berufsbegleitenden Bachelor in Wirtschaftsrecht bietet die FFHS ab Herbst 2026 eine fundierte Ausbildung an der Schnittstelle von Recht und Wirtschaft an.

Ab Herbst 2026 bietet die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) neu den Bachelor in Wirtschaftsrecht an. Schwerpunkt des Curriculums ist eine fundierte juristische Grundausbildung, ergänzt durch zentrales betriebswirtschaftliches Wissen. Daneben bilden Sozialkompetenzen, Kommunikation und digitale Kompetenzen wichtige Elemente der Ausbildung.

«Fachpersonen, die komplexe rechtliche Fragestellungen mit betriebswirtschaftlichem Verständnis verknüpfen können, sind auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt», erklärt Studiengangsleiterin Dr. Jasmina Smokvina. «Mit dem interdisziplinären Qualifikationsprofil eröffnen sich für die Absolventinnen und Absolventen vielseitige berufliche Perspektiven, etwa in der Finanzbranche, der öffentlichen Verwaltung, in Rechtsabteilungen oder im Versicherungswesen.»

Flexibel studieren – berufsbegleitend mit bis zu 100 Prozent Pensum

Wie alle Studiengänge wird der Bachelor in Wirtschaftsrecht im bewährten Blended-Learning-

Modell der FFHS angeboten. Der Grossteil des Studiums kann flexibel im Onlinestudium absolviert werden, der Präsenzunterricht findet ergänzend alle zwei Wochen an einem Samstag im Gleisarena Campus Zürich statt. Das berufsbegleitende Modell erlaubt eine Berufstätigkeit neben dem Studium mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent.

ffhs.ch/bsc-wirtschaftsrecht

ffhs.ch/studienangebot ZU UNSEREN AUS- UND WEITERBILDUNGEN

Noch mehr Aus- und Weiterbildungsangebote sowie entsprechende Beschriebe der Studieninhalte und Informationen zum Studienmodell der FFHS finden Sie auf unserer Website. Der Anmeldeschluss für die Weiterbildungen mit Start im Frühling 2026 ist der 30. November 2025. Spätere Anmeldungen sind je nach verfügbaren Studienplätzen möglich.

Haben Sie die Cloud-Ausgabe aufmerksam gelesen?

Dann ist diese Frage kein Problem für Sie: Mit welcher berühmten Person möchte

FFHS-Rektor Prof. Dr. Marc Schnyder im Lift steckenbleiben?

S chicken Sie die richtige Antwort per Mail an cloudmagazin@ffhs.ch. Teilnahmeschluss:

31. Dez. 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir ein signiertes Trikot von Nati-Torhüterin Livia Peng. Viel Glück!

Mitmachen und gewinnen!

27. November, Zürich

Athletes Day / Athletes Network

4. Dezember, Zürich

FFHS Career Day 2025 – Karriere und Zukunft gestalten

11. Dezember, Webinar

INCLUSIVITY – Ist inklusive Unternehmenskultur bereits wieder tot?

11. Dezember, Webinar

BiscuIT 9: AI Engineering

22. Januar, Zürich

Innovationen für eine nachhaltige Zukunft: Energie, Mobilität und Kreislaufwirtschaft

5. März, Zürich Märztagung

7. März, Zürich

Student for a Day 2026 – Wirtschaftsingenieurwesen

13. März, Zürich 10-jähriges Jubiläum Departement Gesundheit der FFHS

24.–25. März, Zürich

HR-Festival Europe 2026

Weitere Veranstaltungen und Informationen finden Sie unter: ffhs.ch/events

Das spezifisch für berufsbegleitendes Studieren entwickelte Studienmodell der FFHS passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an und lässt sich mit Beruf, Familie oder Sport vereinbaren.