GENERATION Z

Tickt sie wirklich so anders?

N° 16 05 | 23

Das Magazin der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

IMPRESSUM

Herausgeberin

Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) Schinerstrasse 18, CH-3900 Brig cloudmagazin@ffhs.ch ffhs.ch

Redaktion FFHS Hochschulkommunikation Gestaltung FFHS Marketing Druck Valmedia AG, Visp Auflage 5 400 Exemplare Erscheinung 2× jährlich Abo-Bestellung oder Änderung ffhs.ch/cloudmagazin Bildnachweis Coverfoto studio.vorben | Alain Amherd Bildnachweis Inhalt Bilder ohne Fotolegende sind von Adobe Stock Genderhinweis Die in diesem Magazin verwendete maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter.

Dieses Magazin ist auf FSC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt.

3 CLOUD EDITORIAL Die Generation Z 4 FOKUSTHEMA Generation Z – Weckruf oder Schlagwort? 5 Infografik: Vier Generationen im Überblick 6 – 7 Faul, egoistisch, freiheitsliebend? 8 – 9 Die Generationen an der FFHS 10 «Sehnsüchte und Träume bleiben die gleichen» 1 1 – 13 Wenn sich Ideale und die Realität beissen 1 4 – 15 «Die Ernährungsberatung ist perfekt für mich» 1 6 – 1 7 ChatGPT – und was das mit Star Trek zu tun hat 1 8 – 19 FORSCHUNG ChatGPT ist eine Abkürzung – nicht für alle geeignet 20 UMFRAGE Auf welche Hilfsmittel greifen Sie zurück? 21 E-HOCHSCHULE Der Mann, der Stechmücken mit dem Handy jagt 22 – 23 Die Schweizer Armee nutzt die Expertise der FFHS 24 – 25 «Einfach nur Hockeyspielen reicht nicht mehr» 26 – 27 Eine Partnerschaft auf vielen Ebenen 28 TIPPS 29 AUS- UND WEITERBILDUNGEN 30 – 31 INTERNA 32 MEDIENECHO 33 GEWINNSPIEL & AGENDA 34 Inhalt

Die Generation Z

Was liegt bei diesem Thema näher, als ChatGPT zu befragen, worin sich die Generation Z von der Generation der Babyboomer unterscheidet. In wenigen Sekunden hat ChatGPT mir diesen Text geliefert: «Die Generation Z und die Babyboomer unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, insbesondere aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebenserfahrungen und den sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die sie geprägt haben. Die Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964, haben den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegsjahre erlebt, in denen Wiederaufbau und wirtschaftlicher Fortschritt im Vordergrund standen. Sie waren die erste Generation, die die Möglichkeiten des Massenkonsums nutzen konnte und ein hohes Mass an wirtschaftlicher Stabilität und Wohlstand erreichte.

Die Generation Z hingegen, geboren zwischen 1996 und 2010, ist mit der digitalen Revolution aufgewachsen und hat die rasanten technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hautnah miterlebt. Sie sind mit Smartphones und Social Media aufgewachsen und haben eine starke Affinität zu digitalen Technologien und sozialen Netzwerken entwickelt. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den Generationen ist ihre Einstellung zu Themen wie Arbeit, Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Die Babyboomer haben häufig eine starke Arbeitsethik und legen Wert auf Karriere und finanziellen Erfolg. Die Generation Z hingegen ist oft stärker auf soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit fokussiert und sucht nach beruflicher Erfüllung und Sinnhaftigkeit.

Diese Unterschiede zwischen den Generationen sind jedoch nicht in Stein gemeisselt und können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Es bleibt abzuwarten,

welche Herausforderungen und Chancen die Zukunft für die Generationen bereithält und wie sich ihre Einstellungen und Werte im Laufe der Zeit verändern werden.»

Gerne nehme ich den Gedanken im letzten Abschnitt auf. Eine konkrete Darstellung der Unterschiede zwischen den Generationen ist nicht möglich, weil sich im Laufe der Zeit auf Grund der Erfahrungen, der globalen Veränderungen und der kulturellen Sozialisierung die Urteile der Generation Z, wie auch der Babyboomer weiter verändern werden. Wir dürfen daneben auch nicht ausser Acht lassen, dass Soziologen zwischen den beiden hier genannten Generationen noch zwei weitere beschreiben und dass sie bereits von einer Nachfolgegeneration der Gen Z, von der Generation Alpha sprechen.

Mehr als uns über die Unterschiede beim Heranwachsen auf Grund der Erfahrungen mit unterschiedlichen Umwelten zu konzentrieren, sollten wir die verschiedenen Perspektiven und Lebensansichten viel mehr nutzen, um die grossen Herausforderungen der Umwelt und der Gesellschaft zu bewältigen. Es geht nicht darum, was eine Generation besser als die andere macht oder worin sie sich unterscheiden. Es geht darum, dass der generationenübergreifende Dialog funktioniert, damit wir gemeinsam die Klimaerwärmung aufhalten und die materielle Sicherheit, Frieden, Demokratie und freie Meinungsäusserung in einer ethischen Gesellschaft bewahren können.

Der Generationenvertrag im Sinne eines Tauschhandels könnte Gerechtigkeit zwischen den Generationen und in der Welt schaffen und der Schlüssel für eine gute Zukunft sein.

4 EDITORIAL

MICHAEL ZURWERRA

Rektor Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Generation Z – Weckruf oder Schlagwort? S.5 19

Sie sind aufgeklärt, technikaffin und immer online. Ungeduldig und fordernd, gesundheits- und umweltbewusst. Sie möchten mehr Freizeit und Flexibilität bei gleichem Lohn. Diese und noch weitere Eigenschaften werden der Generation Z zugeschrieben. Bei jeder Beschreibung einer Generation drängen sich Fragen auf wie: Wozu schubladisieren wir junge Menschen? Welche historisch einmaligen Lebensumstände prägen sie? Verändern sich nicht auch die Einstellungen der gesamten Gesellschaft?

Wir alle beschäftigen uns momentan mit der Generation Z – bewusst oder unbewusst. Vielleicht ist es eine Studentin, der Sohn oder die Mitarbeitende. Und sie fordern uns. Sie verlangen ein schnelles Feedback, denn sie kommunizieren immer und überall. Ihr Smartphone ist die Organisationszentrale all ihrer Lebensbereiche. Da gilt es mitzuhalten. Sie verlangen von den Unternehmen Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. Ihre Entscheidungen selbst scheinen oft nur ein Zwischenstand zu sein, bis etwas Besseres kommt.

Spätestens seit Greta Thunberg ihre Initiative «Fridays for Future» ins Leben rief und ihr junge Menschen weltweit auf die Strassen folgten, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sollte diese Generation ernst genommen werden. Zumal sie seit 2020 die grösste Konsumentengruppe weltweit bildet, jetzt die Hörsäle füllt und auf den Arbeitsmarkt strömt.

Wenn Influencer die neuen Vorbilder sind und die Aufmerksamkeitsspanne unter acht Sekunden liegt, wie können Unternehmen solche Mitarbeitenden führen? Wie viel Wert legt diese Generation auf gesunde Ernährung? Ist die Generation Z in Afrika auch digital sozialisiert und gibt es einen Generationengraben? Diese Fragen stehen im Fokus dieser Ausgabe.

Melanie Biaggi

FOKUSTHEMA 5

BABY BOOMER

GEBOREN 1946 –1964

Die Babyboomer profitierten von den Reformen der 68er. Diese Generation zeichnet sich durch eine hohe Identifikation mit Beruf und Arbeit aus –der Begriff Workaholic entsteht.

GENERATION X [ GEN X ]

GEBOREN 1965 –1979

Die Generation X auch als «Slackers» bezeichnet, wuchs in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und der Wirtschaftskrise auf. Neue Technologien, wie der Computer, werden immer wichtiger.

6 FOKUSTHEMA

MILLENIALS [ GEN Y ]

GENERATION Z [ GEN Z ]

Mit digitalen Medien zur Jahrtausendwende wächst die Generation Y, auch die Millennials genannt, auf. Privates und Berufliches vermischen sich, erstmals spielt Homeoffice eine Rolle.

Die Generation Z wird als Digital Natives bezeichnet, gilt als aufgeschlossen und neugierig und steht für die Bewegung «Fridays for Future». Privates und Berufliches werden strikt getrennt.

7 FOKUSTHEMA

Geboren 1996 –2010

GEBOREN 1980 –1995

Faul, egoistisch, freiheitsliebend?

Der Generation Z wird nachgesagt, dass sie in der Arbeitswelt Selbstbestimmung und Work-Life-Balance vor alles andere stellt. Wie sollten Arbeitgebende darauf reagieren?

Ein Augenschein bei Adrienne Schnyder, HR-Leiterin an der FFHS.

Die jungen Arbeitnehmenden in der Schweiz setzen ihre Schwerpunkte etwas anders als Generationen vor ihnen. Studien über die Gen Z zeichnen ein Bild von jungen Menschen, denen das Arbeitsklima und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wichtiger ist als ein hohes Gehalt oder eine Führungsposition. Sie trennen Arbeit und Freizeit klar voneinander und möchten Zeit für ihre Freunde und Familie haben. Sie sind sensibel für Themen wie Diversität und Nachhaltigkeit und erwarten dies ebenfalls von ihren Arbeitgebenden.

Glaubt man den Umfragen, so ist ihre Einstellung zur Arbeit generell eher locker. Die Bereitschaft, über die Arbeitszeit hinaus einen Effort zu leisten, nimmt immer mehr ab, die Tendenz zu Teilzeit-Pensen zu. Und nicht zuletzt hinterfragen die Gen-Z-Mitarbeitenden gern bestehende Strukturen, möchten immer das grosse Ganze verstehen und in ihrem Tun einen Sinn sehen.

Soweit zu den Vorurteilen gegenüber den zwischen 1996 und 2010 Geborenen, die nun nach und nach in den Arbeitsmarkt eintreten. Auch wenn die Grenzen zwischen

FOKUSTHEMA 8

Adrienne Schnyder ist seit Januar neue Personalchefin der FFHS. (Foto: FFHS)

den Generationen fliessend sind und eine Pauschalisierung diffizil ist – die junge Generation ist offensichtlich in der Position, Forderungen an die Arbeitswelt zu stellen. Unternehmen müssen sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen, da der «War for Talents» durch den Fachkräftemangel zusehends intensiver wird.

Das sieht auch Adrienne Schnyder, HR-Leiterin an der FFHS, so. Seit Anfang dieses Jahres verantwortet die 28-Jährige das Personalwesen an der FFHS. «Es ist ein schönes Zeichen für die Jungen, dass man mir mit dieser Position das Vertrauen schenkt», so Schnyder.

New Work ist Realität

Adrienne Schnyder gehört mit Jahrgang 1994 knapp nicht mehr zur Generation Z. Sie studierte Soziologie in Fribourg und machte ihren Master in Weltgesellschaft und Weltpolitik an der Uni Luzern. Einen Generationenkonflikt an der FFHS, mit ihren 170 Mitarbeitenden und 500 Dozierenden, kann sie derzeit nicht feststellen. «Zum einen haben wir (noch) einen sehr geringen Anteil von Gen-Z-lern an der FFHS». Zum anderen sehe sie es auch problematisch, eine Generation pauschal über einen Kamm zu scheren. Aber es sei schon so, dass die Generation Z derzeit extrem gehypt werde, so Schnyder. Sie selbst gehört der Generation X an, fühlt sich aber nicht bewusst zugehörig zu einer Generation.

Erstaunlich findet sie, wie rasant die technologische Entwicklung abgelaufen sei, seit sie ein Teenager war. «Wir kannten gerade das Aufkommen von Facebook», sagt Schnyder, «doch wie die Generation nach uns mit den Sozialen Medien aufgewachsen ist, ist erstmalig».

Das ist ein unbestreitbares Merkmal der Gen Z. Als erste Generation ist sie komplett mit den digitalen Technologien und sozialen Medien aufgewachsen. «Für das HR heisst das, dass die Digital Natives vieles vom Arbeitgebenden voraussetzen, ganz einfach, weil es technisch möglich ist. New Work ist für diese Generation Realität», so die HR-Leiterin.

Heute kann die Arbeit in den meisten Bereichen problemlos auch zu Hause oder unterwegs erledigt werden, was eine grössere Flexibilität bedeutet, sowohl zeitlich als auch örtlich. Die Kehrseite der Medaille ist die Vermischung zwischen Privatem und Arbeit. Eben genau das, was die Gen Z lieber trennen will.

Mit Apps wie Outlook und Teams auf dem Handy ist die Erreichbarkeit praktisch rund um die Uhr gegeben. Adrienne Schnyder empfiehlt einen bewussten Umgang mit diesen Möglichkeiten. Sie persönlich habe sich tech-

nische Hürden eingebaut: «Ich habe nicht alle arbeitsrelevanten Apps installiert und nutze zuhause einen privaten Laptop. Man kann nicht erwarten, dass Mitarbeitende ständig verfügbar sind», sagt Adrienne Schnyder. Ihr Team weiss, wenn etwas dringend ist, ist sie auf ihrem privaten Handy erreichbar.

Attraktivität für alle steigern

Mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit und Homeoffice bietet die FFHS bereits seit vielen Jahren attraktive Anstellungsbedingungen. Nicht von ungefähr. «Mit unserem Walliser Hauptsitz sind wir in einer Region tätig, in der Fachkräfte stark umkämpft sind», sagt Schnyder. Erst kürzlich hat die FFHS ihr Personalreglement überarbeitet: Homeoffice wurde nochmals flexibler, mobiles Arbeiten ermöglicht sowie der Vater- und Mutterschaftsurlaub deutlich verlängert. Die Gen Z stand dabei nicht vorderhand im Fokus. Ihr Ziel sei es, die Rahmenbedingungen für alle Altersgruppen und Geschlechter attraktiv zu gestalten, sagt Schnyder. Denn: «Genau betrachtet sind die vermeintlichen Forderungen der Gen Z wie Work-LifeBalance oder Teilzeit-Arbeit nicht neu, sondern entsprechen einfach der heutigen Gesellschaft.»

Text: Natascha Ritz

ffhs.ch/arbeitgeberattraktivitaet STUDIE ZU ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT

Im Auftrag des Netzwerks Gewerbe Oberwallis führte die FFHS eine Studie zur Arbeitgeberattraktivität durch. Gemäss der Umfrage bei über 500 Oberwalliser Arbeitnehmenden sind folgende Kriterien ausschlaggebend: Entlohnung, Arbeitsbelastung, Kommunikation der Geschäftsleitung und flexible Arbeitsmodelle. «Aus den Ergebnissen lassen sich kritische Punkte und Potentiale erkennen, welche für die Arbeitgebenden als Anregungen gelten können», so Prof. Dr. Andrea L. Sablone vom Institut für Management und Innovation (IMI).

9 FOKUSTHEMA

Die Generationen an der FFHS

BABY BOOMER

FFHS MITARBEITENDE

GENERATION Y

FFHS MITARBEITENDE

GENERATION X

FFHS MITARBEITENDE

GENERATION Z

FFHS MITARBEITENDE:

Chiara Zufferey, 2006

Loran Husejni, 2004

Eric Studer, 2003

Elisa Zanoli, 2002

Stefan Dani, 2001

Elena Weissen, 2000

FFHS STUDIERENDE DER GENERATION Z

Evan Tejada, 1999

Samira Lötscher, 1998

Marina Blum, 1997

Laura Piotrowska, 1997

Mirjana Bojic, 1996

Amel Tingoski, 1996

FOKUSTHEMA 10

Chiara Zufferey, Lernende Mediamatikerin an der FFHS, gehört zur Generation Z. Rektor Michael Zurwerra zu den Babyboomern. Die beiden trennen nicht nur mehr als 40 Jahre, sondern auch verschiedene Perspektiven, Snapchat und ihr Verhältnis zur Arbeit. Ihre Werte und Wünsche gleichen sich aber. Ein Generationengespräch.

Chiara, nächstes Jahr können Sie zum ersten Mal an einer Abstimmung teilnehmen. Wie werden Sie sich informieren?

Wenn ich Fragen habe, sind meine Eltern meine erste Anlaufstelle. Vor meiner ersten Abstimmung werde ich mich sicher auch im Internet über die Vorlagen informieren.

Michael, können Sie sich noch an Ihre erste Abstimmungsvorlage erinnern?

An die erste Vorlage kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an die Stimmung, die zu meinen Unizeiten herrschte –es war eine politische Zeit, geprägt von einer Aufbruchstimmung. Nach meinem Universitätsabschluss wurde ich, zurück im Wallis, in den Gemeinderat von Ried-Brig gewählt. Als junger Mensch war ich sicher politisch engagierter als heute.

Aufbruchstimmung herrscht zurzeit eher weniger. Eine Umfrage Anfang 2023 zeigte, dass die Jungen unzufrieden sind. Chiara, stimmt das?

11

«Sehnsüchte und Träume bleiben die gleichen»

Chiara Zufferey, Lernende Mediamatikerin an der FFHS steht am Anfang ihres Berufslebens. Rektor Michael Zurwerra schaut bereits auf eine bewegte Karriere zurück. (Foto: Alain Amherd)

Das erstaunt mich eigentlich. Ist es doch ein grosses Privileg in einem Land wie der Schweiz aufzuwachsen, leben und arbeiten zu dürfen. Ich jedenfalls bin zufrieden. Es kann aber sein, dass sich junge Walliserinnen und Walliser Gedanken um ihre Zukunft machen und Angst haben, dass sie für ihre berufliche Karriere in einen anderen Kanton ziehen müssen.

Auch die Corona-Pandemie hat Ihrer Generation zugesetzt?

Chiara: Ja, das stimmt. Von einem Tag auf den anderen waren wir isoliert. Alles lief nur noch per Video, ob Schule oder Treffen mit Freunden. Zurück in der Schule mussten wir Masken tragen. Ich empfand diese Zeit als sehr einschränkend und auch belastend.

Michael: Für alle Generationen war diese Zeit einschneidend. Aber wir mussten auf viel weniger verzichten als die Jungen.

Chiara, Sie stehen ganz am Anfang Ihrer Berufskarriere. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sieht diese aus?

Meine Ausbildung ist mir sehr wichtig. Ich wünsche mir, später einen Beruf zu haben, von dem ich nicht nur leben kann, sondern der mich auch erfüllt. Aber meine Freizeit ist mir genauso wichtig: Freunde treffen, Hobbys nachgehen, richtig abschalten vom Berufsalltag.

Michael, Sie sind sicher ein Workaholic?

Wenn ich mir überlege, ich hätte meinen Eltern nach dem Studium gesagt, ich suche mir jetzt meinen ersten Job, aber ich wolle nur 80 Prozent arbeiten, die hätten die Welt nicht mehr verstanden. Auch die Arbeitgeber waren damals noch nicht auf Teilzeitarbeit vorbereitet. Ich habe mir neben dem Beruf auch immer den Freiraum gelassen, noch andere Herausforderungen anzunehmen oder war offen für verschiedenste Projekte. So war mein Engagement in der Politik, im Militär oder für soziale Anlie gen, wie etwa für unser Hilfswerk «Unsere Spende», für mich immer eine Bereicherung und Abwechslung. Daher würde ich mich nicht als Workaholic bezeichnen, sondern als einen Menschen, der ganz einfach das liebt, was er tut.

Und wie denken Sie heute darüber?

Die Zeit hat auch mich und meinen Blick auf meine Berufskarriere verändert. Heute würde ich gerne sagen, dass

es die Jungen besser machen. Mir scheint, dass sich die jüngeren Generationen mehr Zeit für die Familie, Freunde und ihre Interessen nehmen, und das finde ich gut. Wir alle sollten uns mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben nehmen.

Früher war nicht alles besser. Michael, ich nehme aber an, dass Sie dennoch froh sind, ohne Handy Ihre Jugend verbracht zu haben?

Definitiv. Ich glaube, wir waren ein ganzes Stück freier als die Jungen heute. Unsere Eltern konnten uns telefonisch nicht erreichen und hatten erst Angst, wenn wir nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause kamen. Verabredungen waren früher viel verbindlicher als heute, kurzfristig absagen war schwierig. Mit der Technik verändert sich auch eine Gesellschaft. Heute ist alles viel spontaner.

Heute tragen wir mit dem Smartphone einen Computer im Hosensack. Eltern können Kinder orten, wir sind jederzeit erreichbar. Ist das nicht stressig, Chiara?

Meine Eltern vertrauen mir. Sie rufen mich nicht ständig an oder fragen, wann ich nach Hause komme. Meine Generation ist digital sozialisiert. Wir kennen es nicht anders. In der Schule beispielsweise werden oft keine Arbeitsblätter mehr verteilt, wir arbeiten mit digitalen Tools. Oder wir nutzen Social Media. Wir haben gelernt, mit diesen Kanälen umzugehen.

Instagram, TikTok und Co. Sind das nicht alles nur Scheinwelten?

Chiara: Meine Generation ist nicht den ganzen Tag online, aber sicher beanspruchen die sozialen Medien einen grossen Teil unserer freien Zeit. Social Media ist wichtig für uns. Wir informieren uns über Trends oder halten so Kontakt untereinander. Für mich und auch meine Ausbildung ist zum Beispiel vor allem Instagram eine wichtige Inspirationsquelle. Mein Berufsziel ist es aber nicht, Influencerin zu werden.

Michael: Die Technologie und auch die sozialen Medien verändern unseren heutigen Tagesablauf. Aber ich glaube letztlich verändert sich das, was für den Menschen wichtig ist, nicht. Zeit mit der Familie, Freundschaften, die real sind. Hoffnungen, Sehnsüchte und Träume bleiben die gleichen.

Früher träumten beispielsweise Schweizer Frauen von dem Tag, an dem sie an die Urne

FOKUSTHEMA 12

dürfen. Dafür gingen sie auf die Strasse. Die Jungen tun das heute für den Umweltschutz. Chiara, Ihre Generation wird als Klimajugend bezeichnet. Machen Sie die älteren Generationen für diese kaputte Welt verantwortlich?

Natürlich tragen die älteren Generationen eine Mitschuld. Aber der Raubbau an unserem Planeten hat schon viel früher begonnen und wir alle müssen jetzt etwas dagegen tun.

Michael: Nicht nur meine Generation hat sich schuldig gemacht. Es macht mich betroffen, wenn ich daran denke, was mit unserer Welt passiert. Es geht jetzt aber nicht um die Zukunft der Generation von Chiara, sondern um jene, die noch kommen. Unsere beiden Generationen werden das überleben. Was klar ist, die Generation Z hat eine andere Zukunft vor sich, als wir es noch hatten. Heute ist es wichtig, dass wir gemeinsam über Generationen hinweg nach Lösungen suchen.

Chiara, die Welt ist heute definitiv eine andere. Macht Ihnen das Angst?

Ja. Und ich frage mich, was wir machen sollen oder ob wir überhaupt noch etwas tun können für unsere Kinder und deren Kinder. Beim Klimaschutz zählt es, wenn jeder etwas tut, das wird sich summieren. Meine Generation

wird bereits in der Schule sensibilisiert. Und ich versuche das umzusetzen. Ich lösche das Licht, wenn ich einen Raum verlasse, ich trenne meinen Abfall, ich recycle, kaufe mir nicht jedes Jahr ein neues Handy und versuche kaputte Dinge reparieren zu lassen.

Sie beide sind sich in vielen Dingen einig. Chiara, gibt es etwas, das Sie sich von der älteren Generation wünschen?

«Die heutige Jugend ist faul oder immer nur am Handy»: ein Spruch, den wir von den Älteren immer noch häufig zu hören bekommen. Ich wünsche mir vielleicht etwas mehr Verständnis und Toleranz für meine Generation.

Michael, was gefällt Ihnen besonders an der Generation Z?

Die Jungen brauchen zweifelsfrei in der Zukunft mehr Verständnis für uns als umgekehrt – nur schon, wenn wir an die Altersvorsorge denken. Was mir an der Generation Z gefällt, ist vor allem ihre Offenheit. Sie suchen die Diskussion und den Austausch über Generationen und nennen die Dinge beim Namen. Und ich glaube auch daran, dass sie die Kraft hat, die Probleme anzugehen.

FOKUSTHEMA 13

Interview: Melanie Biaggi

Chiara Zufferey lässt sich vor allem auf Instagram inspirieren. (Foto: Alain Amherd)

Michael Zurwerra schrieb in seiner Jugend noch Briefe. (Foto: Alain Amherd)

Viel wird in den europäischen Medien über die Gen Z berichtet, darüber debattiert, wie die jungen Leute zu definieren sind. Sie selbst sehen sich gerne offen und ambitioniert, immer im Sinne der Gerechtigkeit und Selbstverwirklichung zugleich. Doch wie sieht es in einer anderen Kultur aus? Wir haben mit zwei Dozentinnen in Südafrika über die Jugend in ihrem Land gesprochen und ihre ganz persönlichen Beobachtungen geschildert bekommen, die nicht zwingend den Ansichten ihrer Institutionen entsprechen.

Die Gen Z ist die erste Generation in Südafrika, die in einer Demokratie geboren wurde, nachdem Nelson Mandela 1994 Präsident wurde. Sie hat ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von Freiheit und Gleichheit sowie für die Notwendigkeit, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Im Kampf gegen Missstände

Das Durchschnittsalter in Südafrika liegt knapp über 27 Jahren, in der Schweiz sind es fast 43 Jahre. Entsprechend Gewicht haben Jugendliche bei politischen Fragen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und Druck auf Organisationen ausüben, damit diese ihren Willen umsetzen. «Wie ‹laut› die Stimme der Jugend ist, zeigt sich besonders bei Protestaktionen», sagt Dr. Roxanne Bailey, leitende Dozentin für Informatik an der University of Johannesburg. Die Gen Z sei leider Opfer davon, in einem Land geboren zu sein, das für Korruption bekannt ist: von der Vereinnahmung durch den Staat bis hin zur missbräuchlichen Verwendung von Geldern – mit Konsequenzen auch für Studierende der Gen Z, denen so finanzielle Unterstützung entgeht. Solche Missstände seien oft der Grund für Proteste: «Obwohl die Gen Z dafür bekannt ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, muss sie ihre Energie oft in den Kampf gegen die Plagen der Korruption stecken –in Form von Manifestationen und verpassten Bildungstagen, was sich dann negativ auf das Vorwärtsdenken der jungen Leute auswirkt und sie zurückwirft, anstatt sie voranzubringen», so Bailey. Computerwissenschaftlerin Dr. Sukie van Zyl von der North-West University ergänzt, dass es neben grosser Armut, Kriminalität und einer landesweiten Arbeitslosigkeit von über 30 Prozent den Jugendlichen häufig an wahren Vorbildern fehle: «Viele elternlose Haushalte, mangelnde Erziehung, Grup-

pendruck sowie begrenzter Zugang zu Information und Bildung führen die Gen Z oft zu falschen Idolen wie machtgierige Amtsträger oder vermeintliche Aktivisten, die politische Missstände ausnutzen, um die Jugend für wiederum eigene Interessen zu beeinflussen».

Allgegenwärtige Mängel

Fehlende Bildung ist grundsätzlich nicht das Verschulden der Gen Z. Sie will studieren, arbeiten und träumt von einer besseren Zukunft. Sie sind die Bürger von morgen, können aus der Geschichte lernen, haben die nicht zuletzt demografisch begründete Macht, grosse Veränderungen anzustossen. Junge Südafrikaner müssen oft ganz andere Herausforderungen meistern als etwa die westeuropäische Gen Z. Mangelnder Zugang zu Wasser, Strom, Medizin und Infrastruktur bestimmen deren Alltag insbesondere in ländlichen Regionen Südafrikas. Wie ist an Schule zu denken, wenn ein eigenes Dach fehlt respektive der tägliche Kampf ums Überleben das Handeln bestimmt?

Es herrscht Hoffnungslosigkeit, dass selbst hochgebildete Menschen keinen Arbeitsplatz finden, ihnen aus rassistischen Motiven Stellen oder faire Löhne vorenthalten werden und sich viele zugleich auch noch um ihre Geschwister kümmern müssen.

Bildung bitte, aber schnell und ohne Aufwand

Als gemeinwohl- und karriereorientiert, selbstbewusst und technologieaffin gilt die Gen Z bei uns. Unbestritten gibt es sie so auch in Südafrika. «Sie ist aber auch diejenige, die ungeduldig ist und es nicht mag, sich abzumühen. Informationen sollten rasch zugänglich sein. Wissen, das keinen direkten Nutzen hat, wird nicht angenommen»,

FOKUSTHEMA 14

Wenn sich Ideale und die Realität beissen

sagt Bailey. «Ich würde die Gen Z bisweilen als übermässig selbstbewusst bezeichnen, die nicht kritisch denkt – sie will Lösungen nicht suchen, sondern serviert bekommen, auch im Studium», ergänzt van Zyl.

Auch haftet den «Digital Natives» in Südafrika oft ein fundamentales Manko an technologischem Know-how an: «Sie sind gewandt im Umgang mit Social Media, bei grundlegenden Computerkenntnissen hapert es jedoch gewaltig», beobachtet van Zyl unter ihren Studierenden. Es verwundert nicht, denn jeder besitzt ein Smartphone und soziale Medien bieten eine Flucht aus der Realität. Für viele sind PCs aus sozioökonomischen Gründen jedoch unerreichbar.

Toleranz herrscht nicht überall

Eine grosse Diskrepanz zeigt sich zwischen jungen Menschen in ländlichen Regionen und Grossstädten wie Johannesburg betreffend Toleranz. Gelten Jugendliche in der Metropole als sehr offen gegenüber andersfarbigen Mitstudierenden und Dozierenden, sind sie es auf dem Land eher bedingt. Van Zyl sagt: «So tolerant sind sie nicht. Es gibt eine grosse Vielfalt an Kulturen und jede hat ihre eigenen Vorstellungen von ethnischen Unterschieden, sind in ihren Ansichten

oft isoliert und brauchen dringend mehr Möglichkeiten, um voneinander zu lernen».

Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit sind zentral bei Protesten im ganzen Land und die Gen Z ist oft auch federführend bei der Berichterstattung. Sie können und wollen sich manifestieren, im Studium erfolgreich sein und den Weg in eine bessere Zukunft ebnen. Bei uns populäre Gen-Z-Themen wie Klimawandel spielen indes keine grosse Rolle. Vorrang haben Stabilität, Sicherheit und das Gemeinwohl; da bleibt kaum Zeit für Selbstverwirklichung, Freizeit oder Klimawandel.

ffhs.ch/unesco-lehrstuhl

INTERNATIONALE KOOPERATIONSPROJEKTE DES IFEL

Das Institut für Fernstudien- und eLearningforschung (IFeL) der FFHS führt den UNESCOLehrstuhl für personalisiertes und adaptives Fernstudium, in dessen Rahmen auch Kooperationsprojekte mit südafrikanischen Universitäten umgesetzt werden.

15

Text: Mathias Blatter

Studierende der Gen Z auf dem Campus der North-West University in Südafrika. (Foto: North-West University)

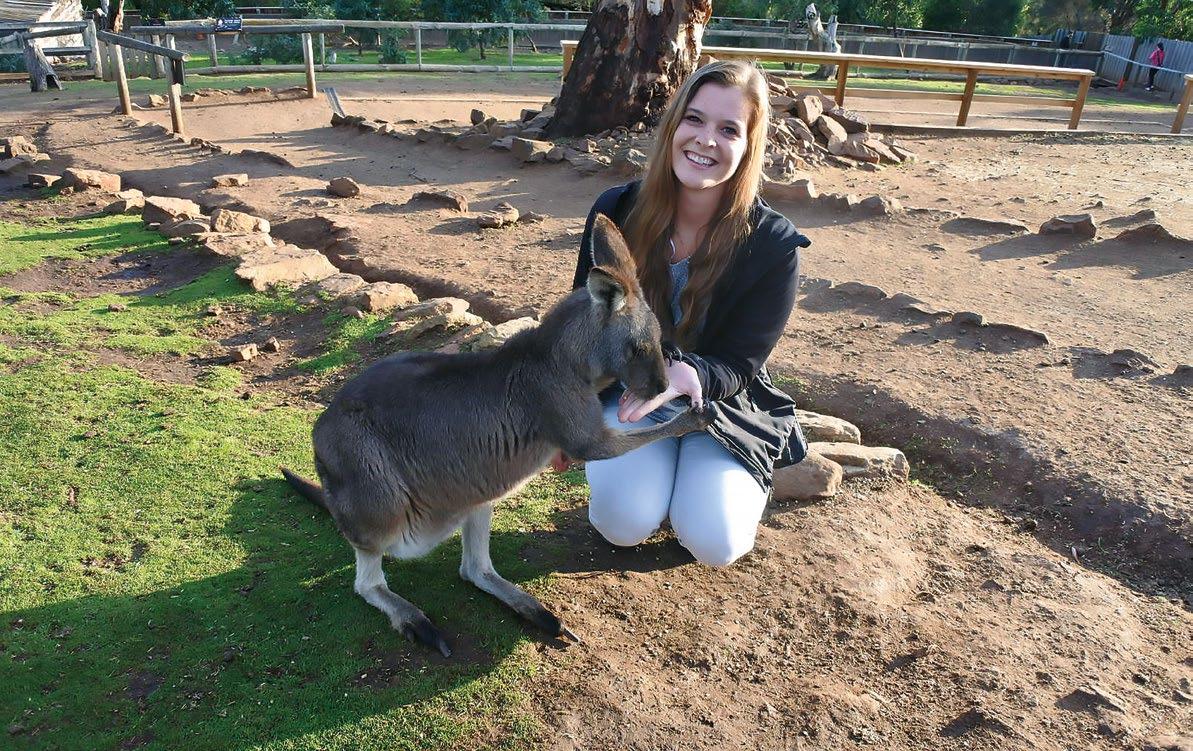

«Die Ernährungsberatung ist perfekt für mich»

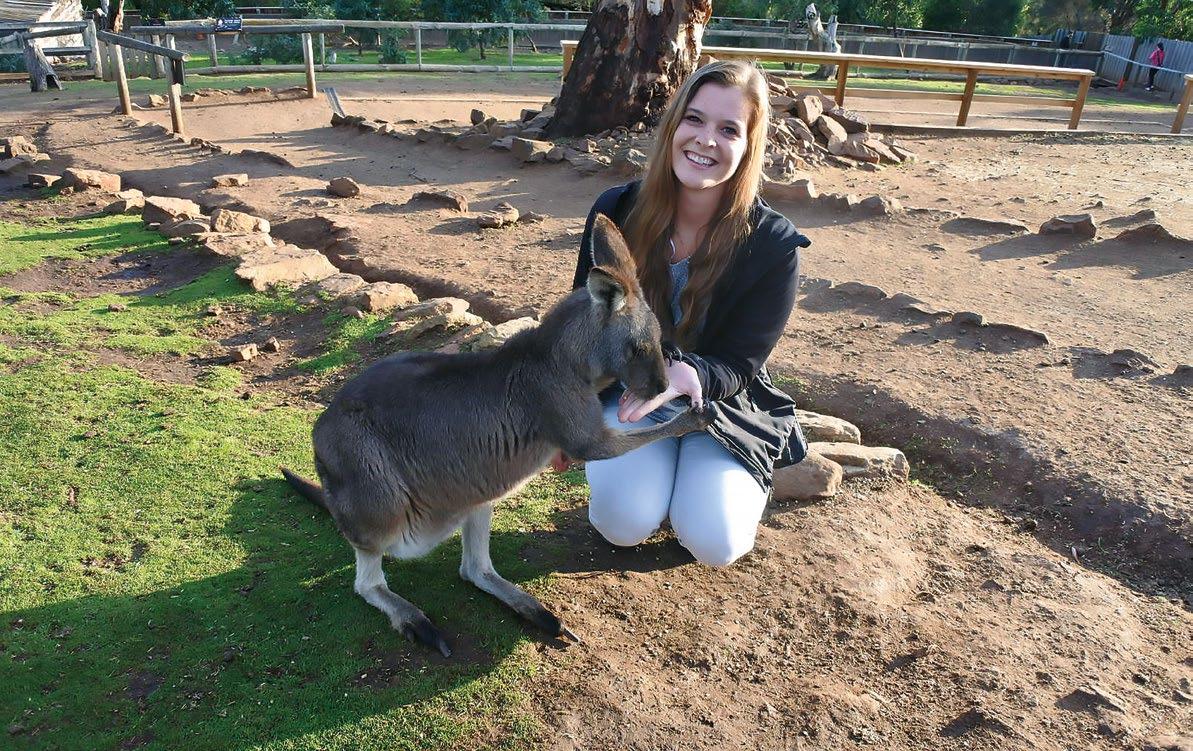

Stephanie Marena steht mit beiden Beinen im Leben. Während sie Teilzeit als MPA arbeitet, schliesst sie gerade ihr Studium in Ernährung und Diätetik ab. Die angehende Ernährungsberaterin gibt uns einen Einblick in ihren Alltag zwischen Studium und Job.

Stephanie Marenas Agenda ist ziemlich voll. Neben ihrer Stelle als Medizinische Praxisassistentin (MPA) in einem Aargauer Gesundheitscenter absolviert sie parallel das obligatorische Praktikum innerhalb ihres Bachelorstudiums Ernährung und Diätetik an der FFHS. Sie befindet sich auf der Zielgeraden zu ihrem Traumberuf Ernährungsberaterin. «Die Kombination von Ernährungswissen, Medizin sowie Psychologie passt perfekt für mich», sagt Stephanie zu ihrer Studienwahl, «zumal ich mein Vorwissen als MPA mitbringen kann».

Für die 26-jährige Aargauerin war schon bei ihrem Lehrabschluss klar, dass sie weiterstudieren möchte. Ihr

Beruf, den sie aktuell im Institut für Arbeitsmedizin in Baden ausübt, gefällt ihr dennoch sehr. «Es ist sehr vielfältig. Ich arbeite mit einem grossen Team von Hausbis Kinderärzten und Spezialisten». Dennoch fühlt sie sich als MPA auf die Dauer etwas unterfordert: «Man hat quasi keine Entscheidungskraft. Und ich möchte auch meine eigenen Entscheidungen treffen».

Bewusstsein für Nachhaltigkeit

Nun ist sie bereits im achten Semester des Studiums, hat alle Module erfolgreich absolviert und ihre Bachelorthesis abgeschlossen: «Es war schon ein tolles Gefühl, die Arbeit

16

Im Sport und beim Reisen, wie hier in Australien, findet Stephanie ihren Ausgleich. (Foto: ZVG)

abzugeben». In ihrer Thesis führte sie eine Datenanalyse über Fleischersatzprodukte im Hinblick auf Verarbeitungsgrad, Nachhaltigkeit und Nährwertzusammensetzung durch. Dabei untersuchte sie Fleischalternativen wie Vegi-Plätzli oder Tofuprodukte von Migros und Coop. «Aussagen zu Nachhaltigkeit waren eher schwierig. Die Forschung dazu ist noch jung und es gibt noch nicht so viele Kriterien, die anwendbar sind.» Sie habe versucht, diesen Aspekt mit den bestehenden Scores wie M-Check und Bio-Labels abzudecken.

Nachhaltigkeit ist auch für die Studentin persönlich ein wichtiges Thema. Mit Jahrgang 1996 gehört sie der Gen Z an, die sich bekanntlich sehr engagiert für ökologische und soziale Themen einsetzt. «Nachhaltigkeit ist mir sicher wichtiger, als es noch für meine Eltern oder Grosseltern war», so Stephanie. Trotzdem reise sie gerne, nutze aber bei kürzeren Reisen eher den Zug als das Flugzeug. Ausserdem verzichtet sie auf Fleisch.

Es dürfen auch mal Pommes sein

Ansonsten legt Stephanie bei ihrer Ernährung Wert auf Flexibilität. Sie achte auf ausgewogene Hauptmahlzeiten, aber gönne sich zwischendurch auch etwas «Ungesundes» wie ein Dessert. «Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wir Lust auf Pommes haben, lasse ich mir das sicher nicht entgehen», lacht sie. «Ernährung sollte unkompliziert und ohne Zwang sein». Sie koche sehr gern, momentan sei «Linsenbolognese mit Pasta» ihr Lieblingsgericht.

Stephanie wohnt derzeit noch zu Hause bei ihrer Mutter in Fischbach-Göslikon, eine kleine Gemeinde im Zentrum des Aargaus, und finanziert ihren Lebensunterhalt selbstständig. Das war auch ausschlaggebend, weshalb sie sich für die FFHS und nicht für ein Vollzeitstudium entschieden hatte. «Wenn du einmal Vollzeit gearbeitet hast, ist es nicht einfach, zurückzustecken und nichts mehr zu verdienen.»

Während des Studiums arbeitete sie 60 Prozent und besuchte den Präsenzunterricht alle zwei Wochen in Bern. Sie schätze beides an der FFHS, sowohl das Onlinestudium als auch den Unterricht in der Klasse. «Den Kontakt untereinander, das braucht es schon», ist sie überzeugt. Stephanie hat sehr schnell eine Lernpartnerin gefunden, mit ihr hat sie viele Gruppenarbeiten gemacht und auch vor Prüfungen gemeinsam geübt. «Das war sehr hilfreich».

Ein berufsbegleitendes Bachelorstudium ist eine Herausforderung, welche die junge Frau erfolgreich gemeistert hat. Auch wenn es viel Disziplin benötigt, wie sie

zugibt. Ausgleich findet sie vor allem im Sport, sie ist sehr engagiert im Turnverein ihres Dorfes. «Beim Gruppensport überlegt man sich nicht jedes Mal, will ich jetzt dahin, sondern man geht einfach in die Trainings.»

Begeisterung für den Beruf

Man spürt Stephanies Begeisterung für ihren zukünftigen Beruf. Im Studium hat sie vor allem der psychologische Teil fasziniert, der zwar sehr anspruchsvoll gewesen sei, aber auch die biochemischen Stoffwechselvorgänge im Körper und die verschiedenen Krankheitsbilder haben sie sehr interessiert. Themen, die sie fortan in der Praxis selbst anwenden kann.

Das Bachelorstudium beinhaltet eine einjährige obligatorische Praxisausbildung in der Ernährungsberatung im Umfang von 60 Prozent. Stephanie absolviert das Praktikum aktuell in der Praxis «JoNCo» von Dominik Jordi, der auch Dozent an der FFHS ist. Bisher war sie vor allem im ambulanten Bereich im Einsatz, im nächsten Halbjahr wird sie noch ein Praktikum im stationären Bereich absolvieren. «Im ambulanten Setting sind ganz andere Skills gefragt. Man kann sich mehr auf den Patienten einlassen», so Stephanie. Beratungssituationen werden im Studium oft «geschauspielert», um sie zu üben. Umso mehr schätzt sie jetzt die Arbeit mit echten Menschen: «Am Schönsten ist natürlich eine positive Rückmeldung von Patienten, wenn jemand wiederkommt und sagt, dass es funktioniert hat».

Text: Natascha Ritz «Ernährung sollte unkompliziert und ohne Zwang sein», sagt die angehende Ernährungsberaterin. (Foto: ZVG)

FOKUSTHEMA 17

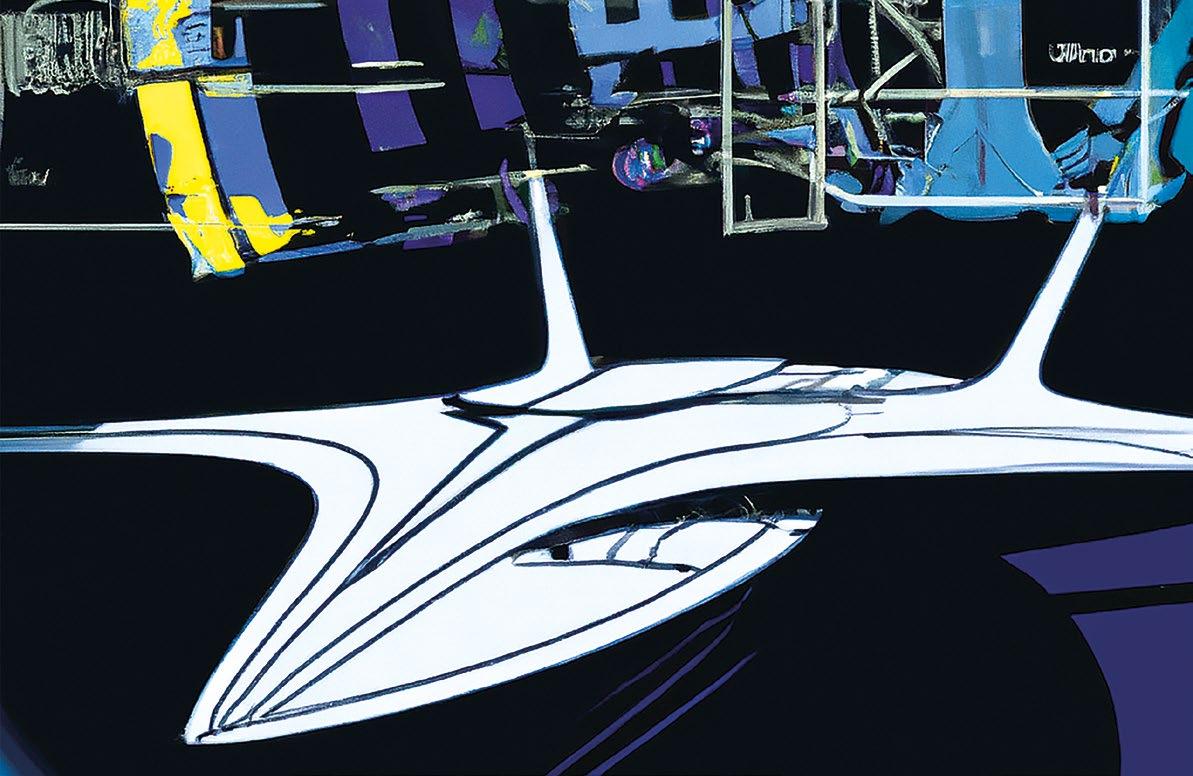

Die Software ChatGPT feiern einige als Siegeszug der Künstlichen Intelligenz. Der Chatbot, der Essays und Bachelorarbeiten schreibt oder Mathematikformeln löst, versetzt viele in Aufruhr. Verliert das individuelle Wissen an Wert und wird kollektiviert? Und was bedeutet das für den Lern- und Berufsalltag der Gen Z?

Der Papst in einer Daunenjacke, Trump wird verhaftet –solche Bilder, die im Netz kursieren, wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt. «Unsere Sinne werden permanent fehlgeleitet. In Zukunft werden wir uns immer wieder fragen müssen, was habe ich gesehen, gelesen, war das echt oder nicht und ist das wirklich passiert», sagt Markus Geuss, Studiengangsleiter MAS Data Science und Web for Business im Departement Informatik der FFHS.

Seit Ende 2022 ist das Textprogramm ChatGPT in aller Munde. Nachdem es für die Öffentlichkeit frei zugänglich wurde, meldeten sich innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer an.

Eine Anwendung, die Fragen beantwortet, das Schreiben von Texten übernimmt und das Buch für den nächsten Vortrag innerhalb von Minuten zusammenfasst – eine Revolution? «Garbage in, Garbage out, sagen die Informatiker. Also wenn ich das Programm mit schlechten Trainingsdaten füttere, dann kommt am Ende auch nichts Gescheites dabei heraus», sagt Geuss. Das Programm sei ein Abbild dessen, was die Menschheit bis jetzt produziert habe. So ist das Internet beispielsweise auch voller rassistischer oder sexistischer Sprache. Das führt dazu, dass eine Künstliche Intelligenz auch ungewolltes Verhalten lernt.

Umdenken beim Lernen

Wie wird die Gen Z, digital bestens sozialisiert, KI-Tools wie ChatGPT in ihren künftigen Lern- und Berufsalltag integrieren? Dazu sagt Geuss: «Diese Generation wird das Programm definitiv schnell adaptieren. Für den Lernalltag heisst das aber: es braucht ein Umdenken. Tools wie ChatGPT sind erlaubt, dafür wird dann umso mehr konzeptionelles und strukturelles Verständnis gefragt sein».

KI könnte zukünftig zum Sparringpartner beim Lernen und Arbeiten werden. Das Tool übernimmt einen Teil der Aufgaben, während der Mensch das Ergebnis kritisch hinterfragt und vor allem versteht, was falsch ist und wie es dazu kam. «Ich rate allen dazu, sich ein paar Folgen von Star Trek anzuschauen. Dort sieht man an der Arbeit eines Wissenschaftsoffiziers eine positive Vision der Anwendung einer KI», sagt Geuss.

Mehr Freizeit dank ChatGPT?

Als der Taschenrechner auf den Markt kam, herrschte ebenfalls grosse Unsicherheit, heute redet niemand mehr darüber. ChatGPT wird künftig aber gewiss in vielen Berufen Routinearbeiten, die bis anhin viel Zeit gekostet haben und intellektuell auch nicht fordernd waren, übernehmen können.

Konkret könnte so die Effizienz weiter gesteigert werden. Gemäss Markus Geuss dürfe dann aber nicht der gleiche Fehler gemacht werden, wie etwa zu Anfangszeiten des Kapitalismus, wo Maschinen Arbeiten übernahmen oder Abläufe erleichterten, dafür aber andernorts sofort neue Aufgaben obendrauf gepackt wurden.

«Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, ob wir nicht dank technologischer Hilfe und der damit einhergehenden Effizienzsteigerung eine Vier-Tage-Woche einführen könnten, um mehr Freizeit zu haben», sagt Geuss. Dies wäre dann ganz im Sinne der Gen Z.

Wie die FFHS mit ChatGPT umgeht

Gemäss Medienberichten ist ChatGPT in der Lage, ganze Bachelorarbeiten oder Prüfungen zu schreiben und wird unter Fachhochschulen und Universitäten derzeit heftig diskutiert. Die Auswirkungen des Chatbots auf den

18 FOKUSTHEMA

ChatGPT – und was das mit Star Trek zu tun hat

Studienalltag sind noch nicht abschliessend zu überblicken. Auch die FFHS setzt sich mit der Software auseinander. Dazu Stefan Eggel, Direktor Weiterbildung: «Wir sehen ChatGPT als Werkzeug und werden dies in den Unterricht integrieren. Wir wollen und können diesen Chatbot nicht verbieten». Bei der FFHS werden Prüfungen zum grossen Teil online abgelegt. Die Studierenden sind zwar online, dürfen bei Open-Book-Prüfungen aber nur bestimmte Hilfsmittel nutzen, das Surfen im Internet ist nicht erlaubt. Bei Semesterarbeiten oder Abschlussthesen sieht es anders aus. «Die Arbeiten müssen sicherlich genauer unter die Lupe genommen werden», sagt Stefan Eggel. Und hier soll das neue Hilfsmittelverzeichnis, das von der Stabstelle Qualitätssicherung Forschungsmethoden des Departements Wirtschaft und Technik vorgeschlagen wird, greifen. «Neu sollen die Studierenden alle Hilfsmittel auflisten, welche sie für ihre Arbeiten genutzt haben. Dort muss also auch ChatGPT aufgeführt werden», erklärt Désirée Guntern Kreuzer, Direktorin Grundbildung sowie Departementsleiterin Wirtschaft und Technik. So sei der Chatbot als Quelle hinterlegt. Das Hilfsmittelverzeichnis soll FFHS-weit umgesetzt werden.

Zusätzlich hat die FFHS eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit ChatGPT und generell mit dem Einsatz von KI weiter auseinandersetzt. «Schon jetzt haben wir für den Umgang mit solchen Tools vieles definiert. Die Arbeitsgruppe dient vor allem zur Koordination zwischen den einzelnen Departementen und zum einheitlichen Umgang an der FFHS mit den Tools», betont Guntern Kreuzer.

Text: Melanie Biaggi

chat.openai.com

WIE CHATGPT FUNKTIONIERT

GPT steht für «Generative Pretrained Transformer». Die Software, die seit Anfang 2023 frei zugänglich ist, basiert auf maschinellem Lernen, dem sogenannten Deep Learning. Das Programm trainiert, indem es eine riesige Menge an Textdaten analysiert und die Muster, die in den Daten gefunden wurden, erlernt. Mit diesem Wissen kann ChatGPT dann auf Fragen antworten, indem es aus seinem Speicher abruft, was es gelernt hat, und daraus eine Antwort generiert.

19

Dieses Bild wurde mit «DALL-E» generiert. Passend zum Titel wurde es unter anderem mit den Informationen ChatGPT und Star Trek gefüttert.

KOMMENTAR: CHATGPT UND DIE FOLGEN

ChatGPT ist eine Abkürzung –nicht für alle geeignet

Mit der Anfrage einen Meinungsbeitrag zu Künstlicher Intelligenz und ChatGPT zu schreiben, geht selbstredend die Versuchung einher, diesen Bericht schnell durch ChatGPT erzeugen zu lassen. Und in der Tat, das Resultat lässt sich durchaus sehen. Aber natürlich ist nach meiner Meinung gefragt und nicht nach der Meinung von diesem Chatbot. Ja, welche Meinung hat eigentlich ChatGPT? Und hier liegt schon das erste Missverständnis betreffend dieser sogenannten Large Language Models (LLM) vor. Wir schreiben ihnen menschliche Eigenschaften zu: ChatGPTs Meinung, ChatGPT lügt, ChatGPT kann Studienprüfungen bestehen. Aber so beeindruckend die Dialoge mit ChatGPT sind, sie basieren schlussendlich auf statistischen Parametern. Auf eine Dialogeingabe wird auf Grundlage einer riesigen Datenmenge im Terrabyte-Bereich die statistisch gesehen optimale Textausgabe geliefert.

Künstliche Intelligenz hat sich im letzten Jahrzehnt rasant entwickelt. Die Allgemeinheit kam damit eher in Form von medialen Berichten in Kontakt, wie zum Beispiel unschlagbare künstliche Go- und Schachspieler, Deep Fake oder Übersetzungs systeme. Die Entwicklungen waren eher technisch affinen Personen, vom Bastler bis zum Akademiker, vorbehalten oder wurden als Produkte versteckt verwendet

(Empfehlungssysteme, Bilderkennung, etc.). Mit ChatGPT kam erstmals ein System auf den Markt, das es erlaubt auf einfachste Weise mit einer Künstlichen Intelligenz zu kommunizieren und das in beeindruckender Manier. Das LLM GPT-3, oder jetzt gerade aktuell die Nachfolgeversion GPT-4, ist schon länger verfügbar, aber Anwendende mussten schon viel Wissen mitbringen, um dieses System optimal einzusetzen.

Im Bildungswesen haben wir die Aufgabe, die Studierenden mit einem Kompetenzgewinn auszustatten – und darin liegt die Schwierigkeit im Umgang mit ChatGPT. Während der leichtere und schnellere Zugang zu Information durch das Internet durchaus positiv ist, liefert ChatGPT nicht nur Information, sondern gleichzeitig auch die Lösung von Aufgaben. Während das für einen erfahrenen Programmierer eine wirkliche Unterstützung darstellt, ist das für Informatik-Studierende, die das Wesen des Programmierens noch lernen müssen, eine Abkürzung, die nicht unbedingt zur Erweiterung der Kompetenz beiträgt. Für die Bildungsinstitutionen liegt nun die Herausforderung darin, neue Aufgaben-, Übungs- und Prüfungsformen zu entwickeln, die diese neuen Technologien berücksichtigen und optimal einsetzen.

FORSCHUNG 20

PROF. DR. JOACHIM STEINWENDNER Forschungsfeldleiter «GeoHealth Analytics», Laboratory for Web Science

Auf welche Hilfsmittel greifen Sie zurück?

Ich bin begeistert von der Vielfalt an Apps und Lerntools, die den Lernprozess erleichtern und effektiver gestalten. Insbesondere digitale Organisationstools wie «Miro», «Evernote» oder «Trello» vereinfachen die strukturierte Organisation von Aufgaben und Terminen und ermöglichen die Zusammenarbeit. Lerntools wie «LinkedIn Learning», «Serlo» oder «Symbolab» sowie MOOCs wie «Coursera», «edX» oder «Udacity» stellen eine Vielzahl an Lerninhalten, Übungen und Tests zur Verfügung. Tools wie «ALEKS» bieten adaptive Lernfunktionen an, die den Lernprozess individueller gestalten. Auch YouTube Channels wie «Weitz», «HAW Hamburg» oder «Mathe by Daniel Jung» eignen sich hervorragend, um gezielt Wissen zu vertiefen. Um mich inspirieren zu lassen, höre ich gerne Podcasts wie «The Tim Ferriss Show» oder sehe «TED-Talks». Neben der Literatur gestalten diese Hilfsmittel für mich das Lernen abwechslungsreich.

Vor Jahren noch undenkbar, sind Notebook und eine stabile Internetverbindung heute meine wichtigsten Hilfsmittel im beruflichen Alltag. Diese und die gängigen Office-Tools sowie SAP und unser Ticketing-Tool sind für mich beruflich essenziell. Nicht im Sinne der permanenten Erreichbarkeit, aber für die Spesenund Zeiterfassung sowie als Nachschlagewerk unterwegs und um «up-to-date» zu bleiben, hat auch mein Mobiltelefon sein berechtigtes Dasein in meinem Alltag. Für die Akustik in Telefonaten und Onlinebesprechungen und um die Hände für Notizen frei zu haben, kann ich auf ein gutes Headset nicht verzichten. So kann ich auch während der Arbeit Musik hören und Umgebungsgeräusche ausblenden. Für entspanntes und konzentriertes Arbeiten schätze ich einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz mit grossem Bildschirm und genug Platz für Schoggi und Nüssli für den Energie-Boost zwischendurch.

Ich habe nicht nur während der Arbeit viele Ideen und Geistesblitze. Unerwartet trifft mich ein Funke Inspiration, den ich sofort einfangen und festhalten will. Dafür habe ich immer «Post-It»-Blöcke an meinem Arbeitsplatz. Nicht alle diese Ideen werden später verfolgt. Es macht Spass, wenn ich sie tagsüber sammle und am Abend nochmals durchlese und einordne. All die wichtigen Dinge, die ich mir vorgenommen und erreicht habe, waren mal ein Gekritzel auf einem Zettel. Erst wenn sie priorisiert, in meiner digitalen To-do-Liste aufgenommen und in meinem Kalender terminiert waren, wurden sie in Taten umgesetzt. Und genau das macht für mich einen erfolgreichen Tag aus: die Pendenzen zu erledigen. Die Priorisierung und der Fokus auf das Wesentliche beginnen jedoch im Kopf: Die «Entrümpelung des Geistes» ist für mich zentral, deshalb praktiziere ich mit der «Insight Timer»-App täglich Achtsamkeit.

21 UMFRAGE THEKLA MÜLLER-SCHENKER Studentin BSc Informatik ANNE-LENA KROLIKIEWICZ Absolventin MSc Business Administration in Innovation Management DAVID ESCURRIOLA E-Learning-Experte Learning Center

1 FRAGE AN 3 PERSONEN

Der Mann, der Stechmücken mit dem Handy jagt

Mücken sind nicht nur lästige Insekten, sie können auch gefährliche Krankheiten übertragen. Schätzungen zufolge sterben jährlich weltweit mehr als zwei Millionen Menschen an Malaria. Grund genug für Dario Vieceli, seine Bachelorarbeit der bioakustischen Erkennung von Stechmücken zu widmen.

«Bsss» – jeder kennt dieses Geräusch. Abends kurz vor dem Einschlafen ist sie plötzlich zu hören: die Mücke, die es trotz geschlossenen Fenstern ins Schlafzimmer geschafft hat. Viele können das kleine Insekt vor dem Schlaf nicht mehr ignorieren, weil sie tags darauf nicht mit Stichen übersät und von üblem Juckreiz geplagt aufwachen wollen. Betroffene nehmen also den Kampf auf.

«Mücken sind lästige Insekten. Jede und jeder von uns hat schon seine Erfahrungen mit ihnen gemacht. Dieser Grundstress war der Anfang. Der entscheidende Ausschlag für die Idee zu meiner Bachelorarbeit gab aber die Tatsache, dass die Mücke jenes Tier ist, dass weltweit am meisten Menschen tötet», sagt Dario Vieceli, der 2022 an der FFHS seinen Bachelor of Science in Informatik erfolgreich abgeschlossen hat.

Weltweite Überwachung

In der Schweiz gibt es rund 35 einheimische und bis heute drei gebietsfremde Stechmückenarten. Weltweit sind es zirka 3 500 Arten, die Blut saugen, 100 davon leben in Europa.

Schon seit Jahrhunderten wird das Mückenaufkommen erforscht und überwacht. Im Tessin ist für die Über wachung der Stechmücken die Fachhochschule Südwestschweiz (SUPSI) verantwortlich. Auch die Stanford und die Oxford University beispielsweise forschen in diesem Bereich.

Gemäss Dario Vieceli gibt es vor allem zwei Arten der Überwachung: entweder visuell oder auditiv. Die bioakustische Überwachung anhand der Flügelschlagfrequenz ist eine gängige Methode. In seiner Arbeit untersuchte Dario Vieceli, ob solch eine Verfahrensweise lokal auf Smartphones funktioniert.

Geräusche werden zu Bildern

Das CNN-Modell von Dario Vieceli erkennt, ob eine Mücke im Raum ist oder nicht und das Ganze funktionierte in der Laborumgebung sogar auf einem Smartphone. Die spezifische Stechmückenart oder gar um was es sich sonst für ein Tier handelt, kann das Modell nicht verifizieren. «Ist es eine Mücke oder nicht. Punkt. Auch das kann einem schon weiterhelfen, wenn man nicht einschlafen kann», meint Vieceli.

Am Anfang seiner Arbeit stand die Datensammlung. Er brauchte für das Trainieren seines Modells zum einen Audiosignale von Mücken, zum anderen Geräusche, die in einem ruhigen Zimmer vorkommen können, wie zum Beispiel Schnarchen, Niesen, Babyschreien, ein offenes Fenster. Mit diesen über 60 000 Geräuschen wurde sein Model mittels Transfer Learning trainiert.

Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft werden Audiosignale gemäss Dario Vieceli am besten mit CNNModellen kategorisiert. Konkret: die Audios müssen dazu in Bilder, sogenannte Spektrogramme, transformiert werden. Für diese Umwandlung der Audios in Bilder wurden alle Files auf 300 Millisekunden gekürzt und beim Einlesen zu einem Kanal (Mono) zusammengeführt.

«Da mein Modell für Smartphones konzipiert wurde, brauchte ich Mücken-Audios, welche vorzugsweise mit einem Handy aufgenommen wurden», erklärt Vieceli. Die Datensuche war kein einfaches Unterfangen. Fündig wurde er unter anderem bei Forschenden der Stanford University, die Steckmücken bereits mit einem Handymikrofon aufgenommen hatten.

Für die Applikation wurden Daten genutzt, bei denen die Aufnahmedistanz maximal 27 Zentimeter betrug.

22 E-HOCHSCHULE

«Handymikrofone haben eine Geräuschunterdrückung integriert. Es stellte sich also die Frage, wie gut die Audiofiles überhaupt sind», so Vieceli.

Ausbaufähige Applikation

Alle Audiodateien musste Dario Vieceli auf ihre Grösse und auf ihren Inhalt kontrollieren, indexieren und kategorisieren. Neben den Audiofiles der Stanford University konnte er noch auf weitere Audiodatenbanken zurückgreifen. Das Sammeln dieser Daten und ihre Aufbereitung sei eine grosse Herausforderung bei dieser Bachelorarbeit gewesen, die neben dem Trainieren des Modells am meisten Zeit kostete, sagt Vieceli.

Für die finale Verifizierung des Modells auf einer Prototyp-Applikation blieb gegen Ende nicht mehr viel Zeit. «Meine Applikation funktioniert nur unter gewissen Bedingungen. Im Testraum muss es beispielsweise absolut ruhig sein – aber es hat funktioniert», erklärt Vieceli.

Obwohl beim Experiment in dieser Arbeit gute Leistungswerte erreicht wurden, ist die Performance für einen breiten Einsatz in der Praxis noch zu niedrig. Dennoch hätte die Applikation Potenzial. Sie könnte dahingehend erweitert werden, dass eine Erkennung der Mückenart möglich ist. Ähnlich wie bei Modellen für die Vogelerkennung. Ornithologen können heute schon anhand von Audiofiles sagen, ob es etwa eine Blaumeise oder eine Amsel ist.

Für seine Bachelorarbeit wurde Dario Vieceli mit dem «Kaspar-von-Stockalper-Preis» ausgezeichnet. Die Jury schrieb in ihrer Begründung dazu unter anderem: «Wenn die Überwachung der Mücken vereinfacht und zudem die Kosten reduziert werden, wird damit ein globales wirtschaftliches Interesse angesprochen».

23

Text: Melanie Biaggi

An der Diplomfeier im September 2022 erhält Dario Vieceli für seine Bachelorarbeit den «Kaspar-von-Stockalper-Preis». (Foto: Christian Pfammatter)

Die Schweizer Armee nutzt die Expertise der FFHS

Im E-Learning-System der Schweizer Armee gibt es pro Tag im Schnitt über 12 000 Logins und jährlich sind über 1,5 Millionen Lernstunden zu verbuchen. Gerade die Corona-Pandemie hat die Wichtigkeit digitalen Lehrens und Lernens aufgezeigt. In der kontinuierlichen Optimierung ihrer Onlinelehre zählt die Armee auch auf die Unterstützung der FFHS.

Die Armee hat schon lange vor Corona Lerninhalte digital vermittelt. Doch wie in so vielen Lebensbereichen wirkte die Pandemie auch in der Aus- und Weiterbildung der Schweizer Armee als Digitalisierungsbooster. Praktisch über Nacht musste die Hälfte der Rekruten die ersten drei Wochen der Rekrutenschule zu Hause mittels «Distance Learning» unterrichtet werden. Dabei hat die Armee eine Unmenge an Inhalten zu managen; über 3 000 interaktive Lektionen, 2 500 Tests und Prüfungen, 2 500 Reglemente und etliche weitere, aus-

bildungsrelevante Dokumente. Die Armee nutzt computergestützte Methoden zur militärischen Ausbildung der Soldaten, Weiterbildung der Kader und Mitarbeitenden oder auch zu (e-)didaktischen Schulungen der Ausbildenden schon seit über 30 Jahren.

Mit viel Erfahrung Schritt halten

Bereits 2007 hat sie ihr Learning Management System «LMS VBS» in Betrieb genommen, das von der Abteilung

24 E-HOCHSCHULE

Oberstleutnant Markus Eggli, Christian Hornung und Dr. Susanne Schulmeister vor dem Hauptsitz der FFHS in Brig. (Foto: Eric Studer)

Ausbildende des VBS und Berufsmilitärs in einem Kurs zum Erstellen von E-Learning-Lektionen. (Foto: Christian Hornung)

E-Learning-Management betreut wird. Die Abteilung, geleitet von Oberstleutnant Markus Eggli und Dipl. Ing. Christian Hornung, ist verantwortlich für die Führung und Steuerung der E-Learning-Methodik, die Ausbildung der Trainer, den Betrieb der Lernplattform und die Koordination der Lerninhalte. Um jedoch den nicht zuletzt aus der Pandemie entwachsenen Herausforderungen und eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, baut die Armee ihre Ausbildungsmethoden kontinuierlich aus und zählt dabei auf die Expertise der FFHS. «Es ist ein Ziel der Armee, durch Weiterentwicklung immer an der Spitze von Ausbildungsinstitutionen zu sein», so Christian Hornung.

Beratend zur Seite stehen

Die FFHS ist bekannt für ihr Blended-Learning-Modell, das sie seit 25 Jahren praktiziert und erfolgreich weiterentwickelt hat. Sie bietet verschiedene Dienstleistungen für externe Organisationen in diesem Bereich an. Ihre Beratungsleistungen in digitaler Lehre beansprucht seit einiger Zeit auch die Armee. Für deren E-LearningManagement hat Dr. Susanne Schulmeister, Leiterin der externen Dienstleistungen im Bereich Digital Learning bei der FFHS, zunächst Gutachten erstellt: «Da die Armee schon sehr lange und kompetent E-Learning einsetzt, bin ich für sie hauptsächlich als Beraterin tätig. Ich begutachte etwa E-Learning-Kurse und -Lektionen und gebe dann Optimierungsempfehlungen», sagt Schulmeister.

Schulmeister begleitet auch das Projekt «Erwachsenenbildung der Zukunft mit digitaler Unterstützung» des Kommandos Ausbildung, geleitet von Nico Kern, Oberstleutnant i Gst. Das Projekt wurde bereits 2019 mit dem Ziel lanciert, das Ausbildungsmodell der Lehrgänge an der Höheren Kaderausbildung der Armee (HKA) weiterzuentwickeln. Dabei wurden der Grundgedanke sowie das den Lehrgängen zugrundeliegende Konzept teilweise von der FFHS übernommen. Die HKA sah die FFHS bereits vor der Corona-Pandemie führend im Bereich E-Didaktik und Blended Learning und suchte sie aufgrund fehlender Erfahrung nach Unterstützung auf, um als moderne Ausbildungsstätte mit den Schweizer Hochschulen Schritt zu halten.

Sich an Bedürfnisse anpassen und Herausforderungen stellen

Um auch das Spannungsfeld Familie–Beruf–Militär der Lehrgangsteilnehmenden zu entschärfen, wurden die angebotenen Kurse weiterentwickelt. «Heutzutage sagen uns die Teilnehmenden, wann sie für Kurse Zeit haben, nicht umgekehrt. Dabei spielen gerade deren

Lebensbereiche eine Rolle. Sie sind rund 30-jährig, üben eine wichtige Funktion im Militär aus und stehen mitten im Berufs- und Familienleben», sagt Kern. Laut seinen Angaben führte die HKA im letzten Jahr 258 Kurse mit 7 406 Teilnehmenden durch, davon etwa 50 in hybrider Form – reine Onlinekurse gab es keine. Ziel sei es auch künftig nicht, reine oder möglichst viele Onlineschulungen anzubieten. Vielmehr ginge es darum, in der zur Verfügung stehenden Zeit tiefer in die Materie einzutauchen, die Zeit vor Ort noch besser zu nutzen, administrativen Aufwand zu senken und die Flexibilität zu erhöhen, die das heterogene Teilnehmerfeld fordert.

Die Kombination von Online- und Präsenzunterricht verlangt auch von Lehrpersonen eine gewisse Flexibilität und spezifische E-Learning-Kompetenzen. Hier sieht Schulmeister einen Kernbereich ihrer Beratung. Welche Kompetenzen – neben traditionellen didaktischen Skills – Ausbildende für Blended-Learning-Kurse benötigen, fasst sie so zusammen: «Digitales Know-how im Umgang mit verwendeten Technologien, Software und interaktiven Tools sowie Wissen, wie attraktive Lektionen gestaltet, sinnvoll Lernmaterialien eingesetzt und technische Probleme gelöst werden, sind grundlegend». Sie müssten aber auch in der Lage sein, in der virtuellen Umgebung effektiv zu kommunizieren und zugleich Teilnehmende individuell zu betreuen. Neu hinzugekommen seien Kenntnisse, wie Lehrende und Lernende Künstliche Intelligenz gewinnbringend einsetzen können, so Schulmeister.

Text: Mathias Blatter

ffhs.ch/e-learning-dienstleistungen E-LEARNINGDIENSTLEISTUNGEN

Die FFHS bietet Institutionen und Unternehmen Dienstleistungen im Bereich E-Learning an. Insbesondere unterstützt sie in Form von Beratung, Begutachtung und Verbesserung vorhandener Lösungen sowie massgeschneiderten Weiterbildungen zum Themenbereich E-Didaktik.

25

E-HOCHSCHULE

nur Hockeyspielen reicht nicht mehr»

Die FFHS und die ZSC Lions AG spannen zusammen. Sie wollen mit ihrer Kooperation die duale Karriere stärken und die Digitalisierung im Sport vorantreiben. Was der Puls des Top-Scorers damit zu tun hat.

Spitzensport bis zur Pensionierung? Unrealistisch. Alleine in den vergangenen zwei Jahren haben etliche Schweizer Profis wie Roger Federer, Nevin Galmarini oder auch Beat Feuz ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie alle haben oder mussten sich frühzeitig über ihre Karriere nach dem Profisport Gedanken machen. An der FFHS studieren rund 130 Athletinnen und Athleten. Dank des «BlendedLearning»-Studienmodells lassen sich Spitzensport und Hochschulstudium kombinieren. «Die FFHS ist für Sportlerinnen und Sportler ideal», sagt Romano Caviezel, Geschäftsleitungsmitglied der ZSC Lions AG. Wie Caviezel weiter ausführt, lege er allen Eishockeyspielern ans Herz, eine duale Karriere ins Auge zu fassen. Dafür sei immer Zeit: «Liegt ein Spieler beispielsweise verletzt zu Hause und muss pausieren, könnte er diese Zeit nutzen, um sein Hirn mit neuem Wissen zu füttern», sagt Caviezel.

Seit Februar 2023 ist die FFHS offizielle Hochschulpartnerin der ZSC Lions AG. Romano Caviezel verspricht sich viel von der Kooperation. Für den ZSC unter anderem eine gewisse Reputation.

«Erlebnisse schaffen»

Mit dem Bachelorstudiengang Betriebsökonomie Sportmanagement hat sich die FFHS in den letzten Jahren auch inhaltlich bereits der Sportindustrie zugewandt, vor allem in den Themenfeldern digitale Transformation, neue Technologien, SportsTech und digitale Geschäftsmodelle.

Die ZSC Lions AG ihrerseits setzt ebenfalls auf Digitalisierung. Die Inbetriebnahme der neuen, modernen «Swiss Life Arena» im Oktober 2022 war ein Meilenstein. Romano Caviezel, der auch Dozent für Sportmanagement an der FFHS ist, war am Aufbau der Ticketcorner

Gruppe beteiligt. Er leitet als Chief Transformation Officer (CTO) und Mitglied der Geschäftsleitung seit 2019 die organisatorische und digitale Transformation der ZSC / GCK Lions sowie der Swiss Life Arena. «Einfach nur Hockeyspielen reicht nicht mehr. Als Eishockeyclub muss man den Zuschauern ein Erlebnis bieten können», sagt Caviezel. In Zürich gebe es in Sachen Freizeitbeschäftigung eine sehr grosse Konkurrenz, das Angebot an Konzerten, Oper, Theater oder Kino ist riesig.

Wer heute die Zuschauer für sich gewinnen will, muss also mehr bieten – digitale und interaktive Erlebnisse müssen es sein. In der Swiss Life Arena hängt aktuell der grösste LED-Videowürfel Europas. Er ist nicht nur ein überdimensionaler digitaler Screen, auf dem die Bilder der letzten Spielszenen gezeigt werden, er vernetzt Audio, Video, Licht und Steuerungssysteme für ein einmaliges Eventerlebnis.

Zukunftsmusik mit Augmented Reality

Reto Schäppi, Stürmer bei den ZSC Lions, schloss 2022 bei der FFHS erfolgreich den Master Business Administration in Innovation Management ab. In seiner Masterarbeit befasste er sich mit «Augmented Reality» (AR) und wie man damit das Stadionerlebnis in der Swiss Life Arena verbessern könnte. So gut wie jeder Sportinteressierte wurde vor dem Fernseher schon mit AR konfrontiert. Etwa wenn in der Pause eines Hockeyspiels die Experten die Spieler mit bunten Kreisen hervorheben. Dann sieht man «Augmented Reality» – die Realität mit digitalen Elementen erweitert.

In seiner Masterarbeit stellte Reto Schäppi die Zuschauer im Stadion ins Zentrum. So schlug er etwa vor, dass man die Wiederholungen der Spielszenen mit der aktuellen Geschwindigkeit und dem Puls des Top-Scorers zeigen könnte. Auch für die Steuerung

26 E-HOCHSCHULE

«Einfach

des Besucherstroms käme die Technologie in Frage. Der Zuschauer könnte so auf seinem Handy etwa den schnellsten Weg zu seinem Sitzplatz oder den Weg zur Toilette mit der aktuell kürzesten Warteschlange herausfinden.

Vieles sei mit Augmented Reality möglich, so Caviezel. Im Moment arbeiten die Verantwortlichen an mehreren Konzepten, die alle auf der Grundlage von Schäppis Arbeit beruhen.

Seit einigen Jahren ist das Sportbusiness im Umbruch. Neue Geschäftsmodelle und die steigende Bedeutung von digitalen Technologien treiben die Veränderung voran. Mit dem neuen CAS «Digital Business in Sports» lanciert die FFHS eine erste Weiterbildung in Partnerschaft mit den ZSC / GCK Lions. «Diese Weiterbildung ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen, die digitale Transformation im Sportbusiness massgeblich mitzugestalten», sagt Co-Studiengangsleiter Ralf Kreuzer.

Text: Melanie Biaggi

ffhs.ch/sport STUDIENGÄNGE –NICHT NUR FÜR SPORTLER

Der BSc Betriebsökonomie Sportmanagement verbindet be triebswirtschaftliche Grundlagen wie Marketing, Human Resources und Finance mit Sportökonomie. Einen speziellen Fokus erhalten die Themen Digitalisierung und New Business. Der erfolgreiche Bachelorabschluss ermöglicht den direkten Einstieg in den MSc Business Administration in Innovation Management. Die neue Weiterbildung «CAS Digital Business in Sports» setzt sich mit der Digitalisierung im Sport sowie neuen Geschäftsmodellen entlang der digitalen Wertschöpfungskette auseinander.

27

Der LED-Videowürfel in der Swiss Life Arena vernetzt Audio, Video, Licht und Steuerungssysteme für ein einmaliges Eventerlebnis. (Foto: ZVG)

Eine Partnerschaft auf vielen Ebenen

Die Weblaw AG gilt als Schweizer Pionierin für LegalTech. Die Kooperationspartnerin der FFHS vernetzt Bildung, IT und Recht. Auch im Gleisarena Campus in Zürich.

Die beiden Juristen Franz Kummer und Sarah Montani gründeten 1999 ein Unternehmen mit dem Ziel, die Arbeit ihrer Branchenkollegen zu erleichtern. Mit der Vision des «Single Point of Contact» starteten sie mit einem Internetportal, einer Onlinezeitschrift und IT-Projekten. Heute gibt es kaum eine Anwaltskanzlei, die nicht ihren «Jusletter» abonniert hätte. In ihrer Datenbank bietet die Weblaw AG einen umfassenden Zugang zu juristischen Informationen wie Gesetzes texte und Rechtsprechung. Ein Datenarchiv, welches durch die Partnerschaft mit der FFHS nun auch den Studierenden des MAS Business Law offensteht. Doch die Zusammenarbeit geht noch viel weiter.

Als Dozent ist Franz Kummer bereits seit einigen Jahren in der FFHS engagiert. Der Spezialist für LegalTech, also der Verschmelzung von Informatik und Recht, räumt der Weiterbildung einen hohen Stellenwert ein. In der Weblaw Academy bieten er und sein rund 30-köpfiges Team Schulungen, Podcasts und Webinare zu aktuellen rechtlichen Themen an. Dazu gehören auch Events wie das «Weblaw Forum LegalTech», welches seit letztem Jahr im FFHS Gleisarena Campus in Zürich durchgeführt

wird. «Der Standort ist absolut zentral gelegen und technologisch top ausgerüstet, was für unsere Events an der Schnittstelle zwischen IT und Recht wichtig ist», sagt Kummer.

Yvonne Ganz, Departementsleiterin Immobilien an der FFHS, ergänzt: «Der Gleisarena Campus unterstützt massgeblich die Nähe zur Wirtschaft im Raum Zürich und verstärkt gleichzeitig die Sichtbarkeit der FFHS und deren Angebote in der Region».

Text: Natascha Ritz

ffhs.ch/cas-legaltech

CAS LEGALTECH – AI FÜR DIE

JURISTISCHE PRAXIS

Im Herbst folgt nun ein weiterer Schritt der Kooperation. Die FFHS und die Weblaw AG lancieren gemeinsam das CAS LegalTech – AI für die juristische Praxis. Die Weiterbildung behandelt den Nutzen und die Gefahren von KI für die juristische Arbeit.

28 E-HOCHSCHULE

Zentral: Die Weblaw AG führt ihre Events wie das Forum LegalTech im Gleisarena Campus durch. (Foto: FFHS)

Gegen Müdigkeit und Konzentrationsschwäche

Massieren Sie beide Ohrläppchen gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie sie sanft in die Länge. 10 bis 15 Sekunden lang, kurze Pause, dann wiederholen. Vier Durchgänge.

Volle Konzentration –Was esse ich vor der Prüfung?

Unser Gehirn allein verbraucht rund einen Fünftel des gesamten Energiebedarfs in Form von Glukose (Traubenzucker). Das ist viel, wenn man bedenkt, dass das Organ selbst keine Energie speichern kann. Für eine Ernährung, die unser Hirn leistungsfähig machen soll, ist demnach etwas Köpfchen gefragt.

Gerade weil die Energie nicht gespeichert werden kann, ist es wichtig, dass sie langsam und stetig zur Verfügung steht. Mit Traubenzucker, wie es oft empfohlen wird, ist das aber nicht zu erreichen. Er erzeugt nur kurzfristig einen Energieschub. Auch von fettreichen Mahlzeiten sollte man die Finger lassen. Sie liegen länger im Magen und brauchen viel Energie für die Verdauung. Die fehlt dann beim Denken.

Stattdessen sind Lebensmittel wie Vollkornbrot, Linsen oder Teigwaren geeignet, die Stärke enthalten und langsam zu Zucker abgebaut werden müssen, bevor sie ins Blut und Gehirn gelangen. Unser Gehirn kommt ebenfalls auf Hochtouren, wenn wir ausreichend Wasser trinken. Ein bis zwei Liter pro Tag sollten es sein.

Am Tag der Prüfung eignet sich ein Müesli aus ungezuckerten Flocken mit Joghurt oder einer Milchalternative und frischen Früchten. Auch Rührei mit Vollkornbrot, etwas Gemüse und einer Frucht eignen sich als Prüfungsfrühstück. Für zwischendurch ist das klassische Studentenfutter mit getrockneten Früchten und Nüssen ideal. Die Kombination von ungesättigten Fettsäuren aus den Nüssen und dem Zucker der Früchte soll die Bildung des Stimmungsmachers Serotonin anregen. Zudem verlangsamen die Fette den Übertritt vom Zucker ins Blut.

Wasser marsch!

Wasser trinken ist wichtig. Im hektischen Alltag geht das oft vergessen. Die App My Water: Daily Drink Tracker hilft Ihnen, regelmässig Wasser zu trinken. Die tägliche Wasseraufnahme kann berechnet werden und dank Benachrichtigungen geht die Wasserzufuhr nicht mehr so schnell vergessen.

Lindert Stress

Mit dem Daumen in die weiche Stelle zwischen Zeigefinger und Daumen der anderen Hand drücken. Zehn Sekunden, dann zwei Sekunden Pause. Viermal wiederholen, dann ist die andere Hand dran.

Wäfler,

Ernährung

Marion

BSc

und Diätetik

TIPPS 29

Neue Aus- und Weiterbildungsangebote

START IM HERBST 2023

DAS Digital Leadership und Marketing

Nutzen Sie die digitalen Möglichkeiten für Ihr Leadership und Marketing. Das DAS Digital Leadership und Marketing ist eine Kooperation zwischen der FFHS und der HES-SO Valais-Wallis. Sie lernen, wie Sie sich auf Führungsebene Herausforderungen und Barrieren im agilen Arbeitsumfeld stellen sowie eine aussagekräftige Online-Marketing-Strategie entwickeln und umsetzen. Dabei reflektieren Sie Ihre eigene Führungsrolle, wissen worauf es bei der Führung «across Generations» ankommt und lernen als Coach Change-Prozesse nachhaltig zu begleiten.

ffhs.ch/das-digital-leadership-und-marketing

BSc Cyber Security

Im neuen Bachelor lernen Sie alles, was Sie benötigen, um das Risiko von CyberAngriffen und Bedrohungslagen durch geeignete Massnahmen zu minimieren und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Die Wichtigkeit von Cyber Security ist unbestritten und doch häufig vernachlässigt. Kein Tag vergeht, ohne dass ein Unternehmen gehackt, beraubt und erpresst wird. Seien Sie Teil der Lösung und erlernen Sie alle nötigen Grundlagen um Programme, Netzwerke, Informationen und Ihr Unternehmen sicher zu halten und zu schützen. Im Studium vertiefen Sie sich von der Hardware über Software hin zu formalen Methoden und Prozessen, Datenschutz und gesetzgeberischen Regulierungen.

ffhs.ch/bsc-cyber-security

CAS Digital Business in Sports

Nutzen Sie die Chancen der digitalen Transformation und gestalten Sie das Sportbusiness der Zukunft. Holen Sie sich die professionelle Expertise in neuen Technologien, Innovationen und Digital Business. Wenden Sie dieses Know-how unternehmerisch an. Das CAS Digital Business in Sports bietet den Studierenden die Möglichkeit, die aktuellen Problemstellungen zu erkennen und geeignete Lösungsansätze zu kreieren. Durch eine aktive Auseinandersetzung mit der Digitalisierung im Sport können die Chancen der neuen Technologien genutzt und in neue innovative Geschäftsmodelle entlang der digitalen Wertschöpfungskette umgesetzt werden.

ffhs.ch/cas-digital-business-in-sports

AUS- UND WEITERBILDUNGEN 30

Weiterbildungsangebote

START IM HERBST 2023

31 E-DIDAKTIK ECTS CAS eDidactics 10 CAS Innovations in Digital Learning 10 MAS Digital Education 60 GESUNDHEIT ECTS CAS Gesundheitsförderung & Prävention 10 CAS Gesundheitspsychologie 10 MAS Gesundheitsförderung 60 INFORMATIK ECTS CAS Advanced Cloud Computing 10 CAS Blockchain 10 CAS Experience Design for Games 10 CAS IT Security 10 CAS Java Fundamentals 10 CAS Machine Learning 10 CAS Statistische Datenanalyse & Datenvisualisierung 10 CAS Web- & Informationsdesign 10 DAS Software Engineering 30 DAS Web Engineering 30 MAS Business- & IT-Consulting 60 MAS Data Science 60 MAS Web for Business 60 TECHNIK ECTS CAS Digitale Unternehmenstransformation 10 CAS Smart Factory 10 MAS Industrie 4.0 60 WIRTSCHAFT ECTS CAS Behavioral Economics 10 CAS Compliance & Corporate Governance 10 CAS Contract & Trade Law 10 CAS Corporate Diversity Management 10 CAS Culture and Employer Branding 10 CAS Digital Business in Sports 10 CAS Innovative Human Resource Management 10 CAS LegalTech – AI für die juristische Praxis 10 CAS Marken- und Werbepsychologie 10 CAS Sustainable Finance 10 DAS Digital Leadership und Marketing 30 DAS General Management 30 MAS Arbeit 4.0 60 MAS Business Law 60 MAS Wirtschaftspsychologie 60 Executive MBA 60 AUS- UND WEITERBILDUNGEN ffhs.ch/studienangebot ZU UNSEREN AUS- UND WEITERBILDUNGEN Noch mehr Aus- und Weiterbildungsangebote sowie entsprechende Beschriebe der Studieninhalte und Informationen

Studienmodell der FFHS finden Sie auf

Web-

Der Anmeldeschluss

Weiterbil-

Herbst

31. Mai 2023. Spätere Anmeldungen sind je nach verfügbaren Studienplätzen möglich.

zum

unserer

site.

für die

dungen mit Start im

2023 ist der

FFHS unterstützt schweizweit erstes

Bug-Bounty-Bildungsprogramm

Im Rahmen hiesiger Bug-BountyProgramme werden Hackergemeinschaften aktiviert, welche die IT gefährdeter Unternehmen unablässig auf Schwachstellen prüfen und damit essenziell zur Sicherheit von Systemen beitragen. Das Zürcher Unternehmen GObugfree hat nun eine neue Bildungsoffensive gestartet, um die Nachwuchsförderung auf der Ebene der Hochschulen nachhaltig zu stärken und dem akuten Fachkräftemangel im Bereich Cyber Security etwas entgegenzusetzen. Als Bildungspartnerin von GObugfree ermöglicht die FFHS ihren Studierenden, als ethische Hacker erste Praxiserfahrungen zu sammeln.

LWS zeigt mit KI

Optimierungspotenzial in der industriellen Metallverarbeitung

Die FFHS-Forscherinnen Prof. Dr. Martina Perani und Prof. Dr. Beatrice Paoli zeigen in einer Studie, wie Künstliche Intelligenz (KI) in der Lasermetallbeschichtung eingesetzt werden könnte, um den industriellen Fertigungsprozess effizienter zu machen. Die Forschenden haben KI eingesetzt, um die Grösse von Teilen zu steuern, die durch das 3D-Drucken (additive Fertigung) mit Pulvern aus einer Nickel-Chrom-Legierung beschichtet werden.

Die FFHS reorganisiert ihre Führungsebene

Neu nimmt Stefan Eggel als Direktor Weiterbildung Einsitz in die Direktion. Ausserdem wurden Adrienne Schnyder zur neuen Leiterin Human Resources und Simon Ruff zum stellvertretenden Leiter des Departements Wirtschaft und Technik ernannt. Ende März ging ausserdem Martin Henzen, Vizerektor ad interim, in den wohlverdienten Ruhestand.

Bachelor im Bereich Ernährung:

Neu auch montags studieren

Die Bachelorstudiengänge Ernährung und Diätetik sowie Ernährung und Gesundheit halten jeden zweiten Samstag Präsenzunterricht in Bern oder Zürich ab. Daran wird auch in Zukunft festgehalten. Neu wird allerdings ab dem Herbstsemester 2023/24 eine Klasse in Zürich jeden zweiten Montag tagsüber unterrichtet. Mit diesem zusätzlichen Angebot ermöglicht die FFHS ihren Studierenden noch mehr Flexibilität. Insbesondere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die an Wochenenden oft Wettkämpfe oder Turniere absolvieren, aber auch Berufstätige, Mütter und Väter erhalten so noch eine weitere Möglichkeit, ihr Studium gut zu organisieren und zu planen.

32 INTERNA

Der Stürmer, der mit dem Computer das Stadionerlebnis verbessern will

Wie komme ich am schnellsten auf die Toilette? Wie hoch ist der Puls vor dem Tor? Bei der Masterarbeit des ZSC-Stürmers Reto Schäppi an der Fernfachhochschule Schweiz nimmt das Stadion der Lions eine wichtige Rolle ein. Schäppi widmete sich der Frage, wie sich für Zuschauer das Stadionerlebnis mit Augmented Reality verbessern liesse. «Ich sagte mir: Wenn ich mich ein halbes Jahr lang reinhänge, soll jemand vom Thema profitieren», erklärt Schäppi.

Der neue Klassenbeste

Die generative künstliche Intelligenz Chat GPT beeinflusst Lehre und Unterricht an den Hochschulen. «Wir beschäftigen uns mit KI sowohl in der Lehre als auch in der Forschung in unserem Laboratory of Web Science», sagt Stefan Eggel, Direktor Weiterbildung an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Und: «Die Forschung fliesst dementsprechend auch in die Lehre ein.» «Die künstliche Intelligenz wird uns weiter beschäftigen. Ich denke aber, dass wir hier keine Angst haben müssen, sondern die KI richtig einsetzen und in Zukunft als Tool verwenden werden.»

Die Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor

«Das Spannendste am Unternehmertum ist für mich die Kreativität. Der Mensch ist fähig, Neues zu entwickeln und Bestehendes auf neue Art zu kombinieren. Dasselbe gilt für die Unternehmenskultur. Wie eine Organisation im Idealfall funktionieren, wofür sie stehen und welche Werte sie vertreten soll, kann unterschiedlich definiert werden.», sagt Experte Andrea L. Sablone von der Fernfachhochschule Schweiz.

Hochwertiges Nahrungsmittel mit wechselhaftem Image

Da im Eidotter viel Cholesterin steckt, lag nahe, dass der Eierkonsum Arterien verstopft und Herzen lahmlegt. Damit tat man dem Ei jedoch aus zwei Gründen unrecht, wie Diego Moretti, Professor und Forschungsfeldleiter Ernährungsberatung an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) erklärt. Zum einen assen die Leute im angelsächsischen Raum, woher damals die meisten ernährungswissenschaftlichen Studien stammten, nicht nur viele Eier, sondern auch jede Menge Speck und Würste. Und sie liebten es, alles in reichlich Fett und Butter zu braten. «All dies hebt den Cholesterinspiegel viel stärker als die Eier selbst», so Moretti. Zum anderen gab es schon damals Studien, die zeigten, dass selbst hohe Mengen an Cholesterin in der Nahrung den Cholesteringehalt im Blut kaum ansteigen liessen.

Warum «So gut wie möglich» und

«So

gut wie nötig» gleichzeitig geht

Qualität für eine Unternehmung ist einerseits eine Frage nach der eigenen Unternehmenspositionierung im Markt – «will ich im Premium-Segment mitmachen oder im Preiskampf des Massengeschäfts?». Ferner ist dies ebenso eine Frage der persönlichen Gesinnung – «will ich meine Aufgaben, Herausforderungen, Probleme durch eine gute, zuverlässige, nachhaltige Lösung versehen oder durch schlampiges Dahinpfuschen?»

33 MEDIENECHO 17.03.2023 10.02.2023 09.02.2023 17.10.2022 22.03.2023

Gewinnspiel

Haben Sie die Cloud-Ausgabe aufmerksam gelesen? Dann ist diese Frage kein Problem für Sie: Von welcher bekannten Universität erhielt Dario Vieceli Mücken-Audios für sein Modell?

Schicken Sie die richtige Antwort per Mail an cloudmagazin@ffhs.ch. Teilnahmeschluss: 30. Juni 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir dreimal das Kinderbuch «Leo findet das Glück» von Rektor Michael Zurwerra. Viel Glück!

Mitmachen und gewinnen!

Agenda

Die FFHS organisiert neben dem breiten Aus- und Weiterbildungsangebot vielseitige Veranstaltungen, wobei dem Publikum stets ein Mehrwert mitgegeben werden soll – durch neues Wissen, dem Netzwerkcharakter unserer Anlässe oder die Anknüpfungspunkte für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung anhand unseres Bildungs- und Dienstleistungsangebots.

Christian Koch Veranstaltungsmanager Corporate Relations und Career Services

16. September, Brig

Diplomfeier 2023

18. September, Zürich

Student for a Day: Aus- und Weiterbildungen in der Ernährung und Gesundheit

22. September, Brig Jubiläumsfeier 25 Jahre FFHS

17. November, Aarau

Blended Learning Fachtagung

Weitere Veranstaltungen und Informationen finden Sie unter: ffhs.ch/events

34

GEWINNSPIEL

& AGENDA

cloudmagazin@ffhs.ch IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG Sie haben eine Anregung, Lob oder Kritik? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und treten Sie mit uns in Kontakt.

#studiumundjob

Leben & Studieren einfach kombinieren

Das spezifisch für berufsbegleitendes Studieren entwickelte Studienmodell der FFHS passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an und lässt sich mit Beruf, Familie oder Sport flexibel vereinbaren.