Semanal

Lunes

1 de septiembre de 2025

Columna

Tejabán

Juan Villoro

Carlos Ramírez Vuelvas

Literatura

“La crónica, un ornitorrinco cada vez más complicado”: Juan Villoro

Arnoldo Delgadillo

Literatura

Que no soy un Robot

Krishna Naranjo Zavala

1 de septiembre de 2025

Columna

Tejabán

Juan Villoro

Carlos Ramírez Vuelvas

Literatura

“La crónica, un ornitorrinco cada vez más complicado”: Juan Villoro

Arnoldo Delgadillo

Literatura

Que no soy un Robot

Krishna Naranjo Zavala

Por Juan Villoro

Mis padres eran universitarios y frecuentaban personas del mundo intelectual y artístico, algo bastante aburrido para un niño. De pronto, entre ellos surgió alguien con un apodo de superhéroe: la Flecha de Colima

Alberto Isaac destacaba como cineasta y caricaturista, pero también había participado en la épica del deporte. Compitió como nadador en las Olimpiadas de Londres en 1948 y Helsinki en 1952.

Yo tenía 12 años cuando México fue anfitrión de la XIX Olimpiada. A esa edad nada me encandilaba tanto como los lances atléticos. Vi la trepidante caminata en la que el sargento Pedraza llegó en segundo lugar. Vi llorar en el podio a Felipe el Tibio Muñoz cuando ganó el oro en natación. Me enamoré de la gimnasta rusa Natalia Kushinskaya y admiré al norteamericano Richard Fosbury, que saltaba de espaldas usando zapatos de dos colores.

Esas proezas fueron captadas por Alberto Isaac en un espléndido documental que -si la memoria no me engaña- concluía con los solitarios corredores del maratón. Me sorprendió que mis padres tuvieran contacto con un protagonista y testigo de esas aventuras deportivas. Cuando me dijeron que podría conocerlo, fue como si me dieran la oportunidad de encontrarme con un héroe de fábula.

Como suele suceder, ellos tenían motivos ocultos para concertar esa cita. A los 12 años, yo era un niño silencioso y depresivo que sacaba malas calificaciones en el Colegio Alemán y carecía de otro interés que el fútbol y las canciones del hit parade

En su condición de filósofo, mi padre era un profesional de la profundidad, y mi madre, era una psicóloga que aplicaba pruebas para descubrir el talento y la vocación de las personas. A ambos les preocupaba mi futuro.

Alberto Isaac apareció en escena como un cómplice perfecto para que mi vida cobrara otro rumbo. Dibujaba con soltura, había hecho mi documental favorito y tenía el aura de atleta olímpico. Me entusiasmó conocer a alguien tan diferente de los profesores que iban a la casa… hasta que descubrí el truco que ocultaba esa propuesta. La verdadera intención de mis padres era que el hijo de Alberto me sirviera de ejemplo. El encuentro ocurrió en la casa del Lago, en el Bosque de Chapultepec. Claudio era un poco menor que yo, pero ya destacaba como artista y tendría una exposición. Mis padres querían que apreciara lo que otro niño era capaz de hacer.

Recuerdo el óvalo de agua a orillas de la mansión porfiriana y la sorpresa de des-

cubrir que existían los cisnes negros. En una pequeña galería estaba el artista: un chico de rostro angelical al que todos felicitaban. Pregunté por su padre y me señalaron a un hombre rubio, de una estatura que entonces me pareció inmensa, vestido con una elegancia que no alcanzaba a ocultar su condición atlética. No hablé con él, por la sencilla razón de que entonces no hablaba con nadie.

Esa exposición fue mi primer contacto con el arte. Me permitió atisbar ese mundo y, al mismo tiempo, me convenció de que no pertenecía ahí. La ilusión de mis padres tuvo el efecto contrario al planeado: Claudio, menor que yo, era un genio precoz. Su talento no me impulsó a imitarlo, ni siquiera me dio envidia. Simplemente confirmó mi incompetencia.

Tres años después, las cosas empezaban a cambiar para mí. Había descubierto que la limitada realidad podía mejorar al ser representada en los cómics, en el teatro o la pantalla.

De nuevo, La Flecha de Colima, que algunos preferían llamar colimense, llegó en mi auxilio. No como atleta que recreaba en el cine la épica deportiva, sino como alguien capaz de darle sentido a la mayor obsesión de mis 15 años: el primer amor.

En 1971, Isaac estrenó Los días del amor, película protagonizada por el joven actor Arturo Beristáin, que tiempo después se convertiría en uno de mis mejores amigos y en protagonista de mi monólogo “Conferencia sobre la lluvia”. Con enorme sutileza, Isaac contaba la historia de un chico que descubría la pasión romántica durante un verano inolvidable, gracias a la complicidad de una mujer que lo aventajaba en edad y experiencia. La película, que marcó un antes y un después en el cine mexicano, se convirtió en el ideal de conducta de mi generación.

Todo esto para decir que la personalidad múltiple de Alberto Isaac me llevó a sucesivos ritos de paso: las hazañas deportivas, el sentido transformador del arte y el encuentro amoroso.

De manera emblemática, Isaac murió en la localidad que lleva el nombre más literario de México: Comala. Juan Rulfo no ubicó ahí su novela Pedro Páramo, pero se sirvió del toponímico para crear su tierra imaginaria.

Claudio Isaac, con los años, se convirtió en mi amigo. Fue escritor, cineasta y artista plástico. Murió a fines de 2024. Quienes lo quisimos nos reunimos en la Cineteca Nacional a ver Crónica íntima, su primer largometraje, también protagonizado por Arturo Beristáin.

Su destino, que parecía tan auspicioso en la infancia, fue más turbulento de lo previsto. Con enorme valentía, Claudio habló de la dificultad de estar a la altura de las exigencias de sus padres, que le asignaron como tutor en el cine a Luis Buñuel, y en la pintura a Arnaldo Cohen.

Claudio había sido para mis padres el modelo que yo debía seguir. Ambos sentimos distintas presiones familiares: él debía sostener sus evidentes virtudes, y yo debía hacer algo que me rescatara

del fracaso. Su problema era el exceso de méritos; el mío, la ausencia de ellos.

Pocas veces me he sentido tan incapaz, tan lejos de la realidad, como cuando conocí a Claudio Isaac en aquella exposición. Él era el niño que yo no podía ser, y también conocí ahí a su padre, el héroe intangible que había dividido las olímpicas aguas de una alberca.

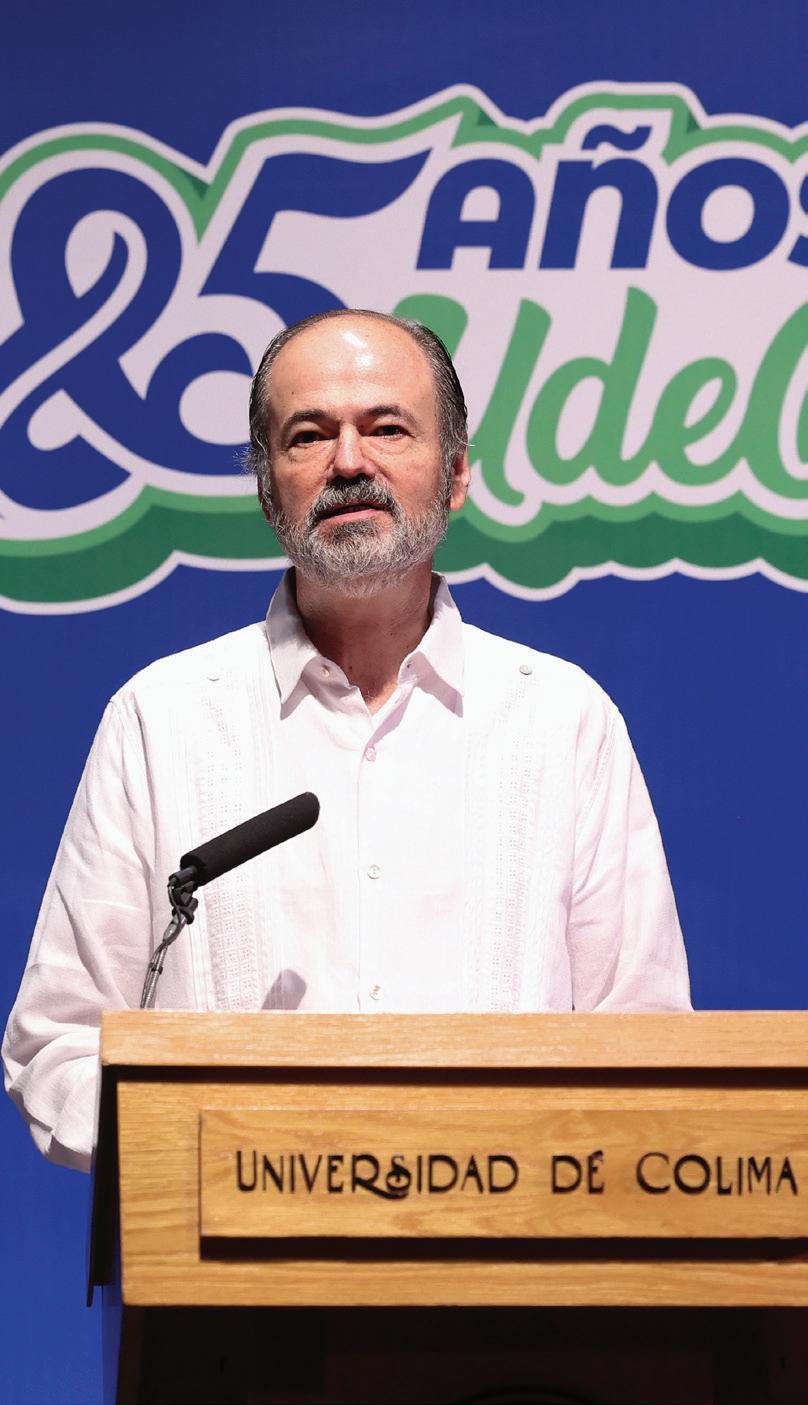

Más de medio siglo después de aquella exposición en la Casa del Lago, me encuentro ante ustedes. A la distancia, puedo decir que en un principio todos somos incapaces. La destreza surge de tanto desearla.

A los 12 años entreví las dificultades, tal vez insalvables, para hacer algo que valiera la pena. Debo a la Universidad de Colima la generosa y demorada compensación de ese momento. No soy la persona indicada para juzgar mi trabajo, pero algo me queda claro: no hay literaturas individuales. Toda obra depende de una lengua, de los autores leídos, de las circunstancias de la época.

Los desafíos de escribir en México hoy en día son peculiares. Enfrentamos una realidad a un tiempo adversa y estimulante, donde el apocalipsis coexiste con el carnaval. ¿Es posible imaginar historias como Los días del amor en la hora que corre, marcada por secuestros, desapariciones y asesinatos? Lo asombroso es que es posible. La literatura tiene el doble compromiso de no cerrar los ojos ante el horror y de concebir un mundo alterno para superarlo.

Doris Lessing, la escritora que creció en Rhodesia -hoy Zimbabue- y vivió en Sudáfrica, escribió acerca de los autores de ese continente: “El despertarnos todas las mañanas teniendo ante los ojos nuevas pruebas de la falta de humanidad; el que se nos recuerde veinte veces al día la injusticia, siempre del mismo modo, puede limitarnos demasiado. En la vida hay otras cosas además de la injusticia, incluso para quienes son sus víctimas.

“Conozco a un escritor africano de relatos breves, especialmente dotado para la co-

media satírica, que explica cómo necesita recordarse, cuando se sienta a escribir, que en su calidad de ser humano tiene derecho a la risa”.

La discriminación, la corrupción y la violencia obligan a reflejar esos quebrantos, pero no impiden que ejerzamos valores disidentes como el humor, la sensualidad o la belleza. Escribir en México es un acto de resistencia. Esto se vuelve aún más imperioso en la situación global del planeta. Pertenecemos a la primera generación que debe demostrar que sigue siendo humana. De pronto, ante una página web, debemos tachar una casilla junto a la frase: “No soy un robot”. La paradoja es que somos acreditados como humanos precisamente por un robot.

Mi libro más reciente está dedicado a este tema. A medida que el país se ha llenado de fosas comunes, los seres humanos han perdido también facultades cognitivas que ahora delegamos en prótesis de silicona y, como humanos, somos desplazados de empleos que ya pueden hacer las máquinas.

Actividades consustanciales a mi oficio -como la traducción, la redacción de noticias, la edición, el análisis de textos, la

búsqueda de referencias y el guionismoya son mayoritariamente desempeñados por mecanismos artificiales.

El más reciente Premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, conocido como “Padre de la inteligencia artificial”, renunció a su cargo en Google por considerar que contribuyó a crear un mecanismo incontrolable que tarde o temprano se revertirá contra la especie humana. En este sentido, el galardón recibido en Estocolmo no distinguía sus logros, sino su arrepentimiento.

Los promotores de la inteligencia artificial señalan que el problema no son los robots, sino sus amos. Esta frase solo es parcialmente cierta. La humanidad ya no es la especie cognitiva más desarrollada del planeta y las máquinas podrían adquirir una singularidad independiente.

Por el momento, ese escenario aún pertenece a la ciencia ficción. Reparemos, pues, en el otro elemento de la frase: el dueño del robot. ¿Es posible pensar que la programación cibernética tendrá un sentido social responsable cuando sus desarrolladores se llaman Elon Musk, Vladimir Putin o Donald Trump?

En 2025, el presidente de Estados Unidos levantó los límites a la regulación de la inteligencia artificial en su país y destinó 500 mil millones de dólares al proyecto Stargate, que privilegiará temas de seguridad nacional, eufemismo para el espionaje y la expansión militar.

La inteligencia artificial ha traído beneficios evidentes en áreas tan distintas como la construcción de puentes y edificios, los análisis clínicos y el procesamiento de datos. Se trata de una herramienta esencial de la que ya no podremos prescindir, pero como todas las herramientas puede ser usada con distintos fines.

Corresponde a la cultura y a los valores que representa alertar sobre los peligros que no sólo tienen que ver con el futuro, sino con la forma en que vivimos hoy en día. Por cada 100 palabras que se escriben en el ChatGPT, se necesita una pequeña botella de agua para enfriar el

mecanismo. A la sustitución de empleos se agrega el severo impacto ecológico de la inteligencia artificial.

Solemos pensar que la nube es un espacio etéreo e invisible. Sin embargo, el sitio donde se almacenan los datos de los que depende la economía mundial es un inmenso arsenal hecho de cables y metales que deben ser continuamente enfriados.

La mercancía más valiosa del planeta son los datos personales. Nos hemos convertido en productos que dejan rastros en las computadoras y en los teléfonos celulares. Nadie nos conoce mejor que nuestro sistema operativo.

En consecuencia, los algoritmos nos brindan ofertas difíciles de rechazar porque responden a los intereses que hemos mostrado en búsquedas previas. Si nos gusta la cerveza artesanal, nos recomiendan una de Colima… lo cual quiere decir que a veces los algoritmos tienen buen gusto.

Esto, sin duda, es útil, pero representa una coerción de la voluntad. No es casual que la empresa cibernética Cambridge Analytica haya logrado influir en elecciones en más de 30 países, una de ellas la de México en 2012.

“Eran tiempos difíciles, como todos los tiempos”, escribió Charles Dickens. Ninguna época es sencilla. La nuestra hace que la escritura enfrente enormes predicamentos.

La realidad tangible es un sitio agresivo de desapariciones y fosas comunes, y la realidad virtual tiene cada vez mayor hegemonía. La vida se ha vuelto precaria en un planeta donde lo humano pierde entidad y se desvanece. ¿Hay remedio para el desconsuelo?

Las universidades son depósitos del saber que justifican la existencia de una especie que creyó en las bondades de la inteligencia y el conocimiento. En sentido estricto, son espacios de supervivencia. Mantienen vivas las redes neuronales que permiten la transmisión del saber. En una época en que la condición humana se

encuentra en entredicho, las universidades son su principal refugio y merecen el apoyo que no siempre reciben.

Legislar la inteligencia artificial es tan importante como fomentar la cultura que prospera en las academias. Estamos ante dos caras de una moneda decisiva, de la que depende la permanencia de lo humano. Pero no todo está perdido.

Hace más de 50 años pasé por un momento de descubrimiento y confusión en la Casa del Lago. Me entusiasmó ver a La Flecha de Colima. A veces uno admira las cosas que jamás tendrá.

Cuando vi Los días del amor sentí que era la vida que yo deseaba vivir y que me resultaba dolorosamente lejana. Descubrí el arte como un anhelo imposible.

Sin embargo, en algún momento también yo me lancé al agua. Hace 40 años exactos publiqué un libro de cuentos con el título Albercas, cuyo epígrafe es un verso del poeta Carlos Pellicer: “Agua del nadador que la divide”. El agua siempre es ajena, pero nos apropiamos de ella al atravesarla.

Hoy, la Universidad de Colima ha tenido la generosidad de reconocer mi travesía. Estoy muy lejos de emular a la inalcanzable Flecha de Colima, pero, a diferencia del deporte, el arte permite que cada quien nade a su manera.

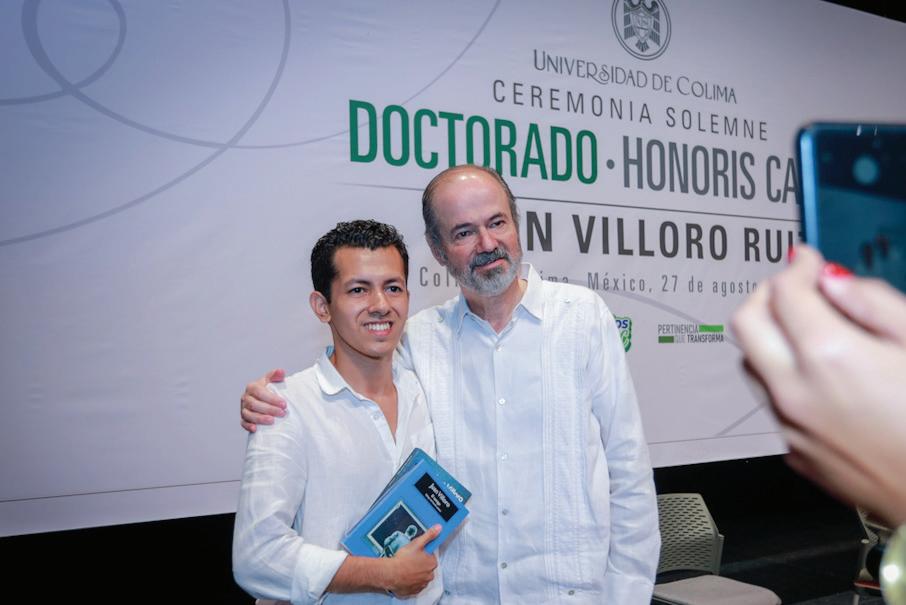

Recibo este inmerecido Honoris Causa no como una constatación de un logro, sino como un estímulo para hacerlo valedero.

Los tiempos se prestan para el descontento, pero la literatura es el espacio rebelde que demuestra, contra todo pronóstico, que tenemos derecho a la belleza, la pasión y la alegría.

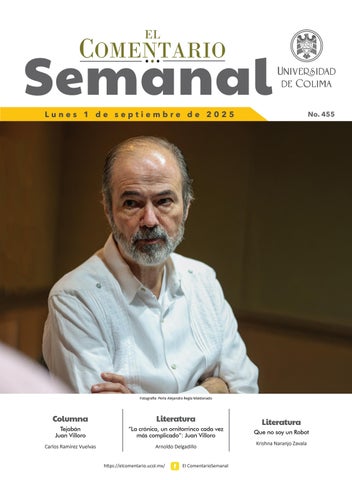

Fotografías: Perla Alejandra Regla Maldonado

*Discurso pronunciado por el escritor Juan Villoro durante la ceremonia solemne realizada en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, donde recibió de la Universidad de Colima, el Doctorado Honoris Causa.

Por Carlos Ramírez Vuelvas

Juan Villoro pertenece a la larga tradición de escritores que han dado vida a la crónica mexicana, que habrá comenzado con los cronistas de Indias en el siglo XVI,como Bernal Díaz del Castillo o Fray Bartolomé de las Casas, y continúa vigente en la escritura de vertiginosa inmediatez firmada por Fernanda Melchor o Diego Enrique Osorno, extremos donde media un valioso linaje de grandes intelectuales mexicanos. La crónica es una escritura liminal, híbrida y sincrética, pero que tal vez por esta condición fronteriza, o por su intempestiva vocación testimonial es ¾como decía Octavio Paz al referirse a la cultura mexicana del siglo XX¾ siempre un discurso contemporáneo.

Juan Villoro es un escritor contemporáneo a todos los tiempos. Buena parte de su escritura avanza sobre temas de profunda actualidad, pero también descansa en las pasiones que engranan el transitar

de la historia humana. Es probable que estas dos cualidades de su escritura, la actualidad y la sabiduría, fueran aprendidas desde sus primeros talleres literarios con Miguel Donoso Pareja y con Augusto Monterroso, en la década de los 70, y persisten en su más reciente libro de ensayos No soy un robot. La lectura y la sociedad digital. Pero también se manifiesta en sus primeros libros como Albercas (1985) o El disparo de Argon (1991), siempre vigentes cuando se reflexione sobre juventud o sobre enfermedad.

Albercas, por cierto, junto con La noche navegable(1980) son las dos primeras colecciones de cuentos que publicó Juan Villoro, y son los dos primeros libros que leí de él. Luego, por recomendación de un buen cronista colimense, Avelino Gómez Guzmán, leí el cuarto volumen publicado por Juan Villoro: Palmeras de la brisa rápida (1986), que lleva más de seis ediciones y una traducción al italiano, y que lo sitúa como un clásico en la crónica mexicana. Es el hermoso volumen de una viaje sentimental y periodístico a la Península de Yucatán, escrito con un lenguaje que recupera a la gramática más divertida de Jorge Ibargüengoitia, pero también el estilo más incisivo de Carlos Monsiváis; el comentario antropológico de Vicente Riva Palacio o de Fernando Benítez, con esa prosa elegante con la que escribieron Martín Luis Guzmán o Alfonso Reyes.

En esos años, a finales de los setenta y hasta alrededor de 1990, Juan Villoro también egresó de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue becario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y agregado cultural de la Embajada de México en Berlín Oriental. Además, trabajó como guionista del programa radiofónico El lado oscuro de la luna, asistente

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño Rector

Joel Nino Jr

Secretario General

Jorge Martínez Durán

Coordinador General de Comunicación Social

Jorge Vega Aguayo Director General de Prensa

José Ferruzca González

Director del periódico

El Comentario

Marco Antonio

Vuelvas Solorzano

Editor

Miguel Ángel Ávila García

Edición y diseño

de profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y jefe de actividades culturales en la misma institución.

Si su escritura en cuentos, crónicas, ensayos y guiones, se había distinguido por una notable frescura, en la década de los 90 desarrolló una literatura dirigida a las infancias y las juventudes, con historias sorprendentes de jóvenes noctívagos y niños curiosos que se enfrentan sus miedos mientras observan ciudades y paisajes urbanos arrobadores, como se observa en Materia dispuesta (1997). Son escenas que también aparecen en El profesor Ziper y la fabulosa guitarra eléctrica (1992), traducida al holandés, y que le mereció el prestigioso Premio IBBY, la novela Autopista sanguijuela (1998) y la antología de relatos Baterista numeroso (1997), o en su novela El libro salvaje (2008), que ha alcanzado más de un millón de copias vendidas. Un ánimo jovial que, desde luego, se repite en su primer libro donde aparecen crónicas rockeras, deportivas y futboleras, Los once de la tribu (1995) (al que muchos años después le seguirán Dios es redondo (2006) y Balón dividido (2014), dedicados únicamente al futbol, y que le han ganado una merecida fama de maestro de la crónica deportiva).

En los 90 también comenzó una larga carrera de docente, que lo ha llevado a impartir cátedras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Yale y Boston University en Estados Unidos e Norteamérica, o en la Universidad Pempeu Fabra en Barcelona, España. De 1995 a 1998 también fue director del suplemento La Jornada Semanal, y en 1998 el periódico La Jornada lo comisionó para cubrir el Mundial de Futbol de Francia.

Con el inicio del siglo XXI, Juan Villoro ya es un referene en la literatura y la cultu-

ra mexicana. En 1999 recibió el premio Xavier Villarrutia por el libro de cuentos La casa pierde, un año después el Premio Mazatlán por el libro de ensayos Efectos personales, en el 2004 el Premio Herralde de novela por El testigo; en el 2007 el Premio Antonin Artaud por el libro de cuentos Los culpables; en el 2009 Premio Las pérgolas otorgado por la Asociación de Libreros de México, el Premio Ciudad de Barcelona por su reportaje sobre Roberto Capa, el Premio Malitzin otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por la crónica La alfombra roja; en 2012 Premio Iberoamericano José Donoso por el conjunto de su obra; en 2013 Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez por su trayectoria y Premio Dragón Ilustrado por su libro La gota gorda; en el 2014 Premio Internacional José María Arguedas por su novela Arrecife… Y luego se sumaron una decena de reconocimientos más que recibió en España, Chile, Italia, Estados

Unidos de Norteamérica y, por supuesto, en México.

En la Universidad de Colima, Juan Villoro recibiósu cuarto doctorado honoris causa. Su literatura, apasionada y vigente, se ha desbordado a otras prácticas artísticas y literarias, como el guión cinematográfica, la dramaturgia o el comentario de arte. Cada día suma lectores como quien abraza nuevos amigos, y logra el reconocimiento de instituciones educativas, culturales y literarias. Su notable participación en El Colegio Nacional ha suscitado que esta institución amplíe la difusión del conocimiento con temas de una gran relevancia para el país y el mundo contemporáneo, que van desde reflexiones filosóficas sobre el COVID hasta las nuevas ciudadanías para el siglo XXI. Sin duda, tenemos la fortuna de contar entre los doctores de la Universidad de Colima, a uno de los intelectuales más importantes del siglo XXI mexicano. Muchas gracias.

Fotografías: Perla Alejandra Regla Maldonado

“La crónica, un ornitorrinco cada vez más complicado”:

Al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Colima, el escritor reflexionó sobre la vigencia de la crónica y defendió la enseñanza del periodismo universitario como resistencia frente a la inteligencia artificial.

Por Arnoldo Delgadillo

Hace dos décadas, en Safari accidental, Juan Villoro comparó la crónica con el ornitorrinco, ese animal que no sabemos muy bien cómo clasificar porque asemeja muchas especies en una. “La crónica es un género múltiple, es el ornitorrinco de la prosa, porque es el único género escrito que abreva prácticamente de todos los géneros”, dijo.

La crónica no sólo bebe de los géneros periodísticos consabidos, como el reportaje o la opinión, sino también se nutre de la poesía, de la autobiografía y del teatro, porque el receptor es el foro, la opinión pública. “El catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito”, escribió entonces de una manera que, hoy sabemos, fue premonitoria.

Con motivo de su investidura con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Colima, el escritor y periodista Juan Villoro Ruiz reflexionó —en entrevista con El Comentario Semanal— sobre la vigencia de la crónica en tiempos de multimedialidad y del impacto creciente de la inteligencia artificial. Hoy, dijo, ese animal literario se ha vuelto aún más complejo.

“El ornitorrinco se vuelve cada vez más complicado, pero no deja de ser una especie muy peculiar, que reúne dentro de su cuerpo muchas posibilidades. Así como parece distintos animales, la cró-

nica abreva de prácticamente todos los géneros, pero es su propio género.”

El autor compartió su experiencia reciente en la Fundación Gabo, donde en marzo pasado coordinó el Taller “Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo” con cronistas de distintos países. Desde ahí reafirmó que la crónica vive un gran momento: “Hay una efervescencia por el género, porque la realidad, que muchas veces es incómoda y desafiante, también es un gran tema”.

Sin embargo, admitió que el ornitorrinco necesita andar: “El problema no es escribir crónicas, sino que circulen; necesitamos más revistas y más espacios de lectura, porque casi todos los medios se han decantado por lo breve y lo inmediato. La gente piensa que ya no hay umbral de atención para textos largos, y yo creo que esto es falso”.

Villoro está convencido de que el ser humano no puede prescindir de narrativas más complejas, extensas y apasionan-

tes: “La crónica es un género vivo muy importante, pero que requiere de más espacios para cultivarse”.

Sobre las particularidades de la crónica en México, en comparación con países de tradición periodística como Argentina o Colombia, el escritor señaló que la violencia es el eje que la define actualmente: “La crónica mexicana va muy al rezago de las terribles noticias que estamos viviendo. La sobreexposición a la violencia y el quebranto que esta ha causado hace que los principales cronistas de este país se concentren en ese tema.”

Recordó su amistad con periodistas asesinados como Javier Valdez y su cercanía con el caso de Regina Martínez, subrayando la urgencia de proteger a quienes ejercen el oficio en un país catalogado entre los más peligrosos para el periodismo: “No debemos cerrar los ojos y no podemos negarnos a contar estas historias, aunque a veces el precio es muy elevado; pero tampoco debemos expo-

nernos en exceso, tenemos que protegernos.”

Enseñar Periodismo en las universidades, es una oportunidad de resistencia

A propósito de su más reciente libro, No soy un robot, Villoro defendió la importancia del periodismo frente al avance de la inteligencia artificial: “El principal periódico del idioma tiene hoy en día 400 empleados y hay un estudio que dice que ese mismo periódico se puede hacer con 120 empleados e inteligencia artificial.”

Reconoció que en muchos lugares se está sustituyendo a periodistas, mientras que las nuevas generaciones reciben noticias en TikTok, internet, blogs y otras plataformas digitales, lo que hace aún más complicado el panorama de la profesión.

“Por eso quienes creemos en las noticias verificadas, profundas, bien escritas, no debemos bajar la guardia. El Periodismo universitario, en el sentido de lo que se enseña en las aulas, me parece decisivo. Sobre todo porque, si queremos competir contra las máquinas -una lucha cada vez más complicada-, tenemos que tener argumentos y recursos que ellas no tienen.”

De ello depende la supervivencia del oficio: “Si nosotros somos fácilmente

sustituibles, nuestra profesión se vuelve obsoleta. Entonces debemos demostrar que no tenemos fecha de caducidad, y el periodismo que se enseña en las universidades es una oportunidad de resistencia: aquí se fragua la supervivencia de la profesión.”

Villoro reconoció que utiliza herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG): “Sí, yo uso inteligencia artificial porque me parece una herramienta que llegó para quedarse, es insoslayable. La utilizo para datos rápidos, es un espléndido procesador de datos.”

No obstante, advirtió que no debe convertirse en un sustituto: “Si la usamos

como herramienta tendrá grandes beneficios, pero si dejamos que ella haga toda la tarea, simple y sencillamente quedaremos al margen. Estamos en una situación de umbral, en la que la inteligencia artificial puede sustituirnos en muchos campos.”

Finalmente, al preguntarle si se considera uno de los últimos intelectuales en México, Villoro rechazó la etiqueta: “Cada época tiene la tentación de decir que murió el último humanista o el último intelectual. Pero siempre hay renovación. Hoy tenemos cronistas como Daniela Rea, Marcela Turatti y Diego Enrique Osorno, y en la ficción a autoras como Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli y Fernanda Melchor. La literatura mexicana pasa por un buen momento.”

Para Villoro, la crónica sigue siendo un animal híbrido, incómodo y necesario, cuya complejidad aumenta con las nuevas plataformas, la violencia y los desafíos tecnológicos. Pero su vigencia, concluyó, está asegurada mientras haya realidades que narrar y lectores dispuestos a escuchar voces profundas en medio de lo inmediato.

Por Naomi E. Regla

n la Ciudad de México, 1956, un niño aprendía a mirar el mundo entre libros, conversaciones filosóficas y tardes de fútbol. Ese niño se llamaba Juan Villoro, hijo del filosofo Luis Villoro, uno de los pensadores más influyentes del México contemporáneo, y de Estela Ruiz Milán. Creció en un hogar donde las palabras tenían su propio peso: podían ser herramientas de pensamiento o juegos de imaginación. Quizá por eso, desde temprano, entendió que leer era una forma de habitar más de una vida al mismo tiempo.

Su infancia combinaba dos pasiones: la curiosidad intelectual que heredó de su padre y el gusto por la cultura popular. Le gustaban los cómics y se emocionaba con los relatos deportivos; el fútbol le enseñó a conocer la amistad, la derrota y la victoria. Esa doble pasión, pensar y jugar, lo han acompañado toda su vida, marcando su manera de escribir y de mirar al mundo.

Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, pero pronto descubrió que la literatura le permitía transformar esas ideas en historias que llegaban a otros. Comenzó en la prensa cultural y fue director de La

Jornada Semanal, donde hizo un periodismo atento y cuidadoso. Con el tiempo, sus textos aparecieron en medios como Reforma, The New York Times, El País y El Mercurio, siempre con una mirada que combinaba lo literario con lo periodístico.

La enseñanza también ha sido parte de su vida. Ha dado clases en la UNAM y en universidades como Yale, Princeton, Stanford y la Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez, hoy Fundación Gabo. Siempre ha buscado transmitir que contar historias no es

solo un oficio, sino una forma de acercarse a la realidad.

Los premios a su obra parecen recorrer el mundo: en España ganó el Premio Herralde por El testigo, en Argentina el Premio ACE por Filosofía de vida, y en Cuba el Premio “José Donoso” y el Premio “Manuel Rojas”. En México, ha sido reconocido con el Premio Mazatlán de Literatura y el “Xavier Villaurrutia”, entre otros.

Su Periodismo también ha sido premiado: Premio Internacional Rey de España, “Manuel Vázquez Montalbán”, Ciudad de Barcelona, Homenaje “Fernando Benítez” en la FIL de Guadalajara y, en 2022, el Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación Gabo. Estos reconocimientos celebran no solo su estilo, sino su manera de escuchar y dar voz a quienes a veces no se oyen.

Villoro también encanta a los jóvenes. Su novela El libro salvaje ha vendido más de un millón de ejemplares. Sus libros recientes como El profesor Zíper y las palabras perdidas (2022), La tierra de la gran promesa (2021), Examen extraordinario (2020) y El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (2018), muestran que sigue escribiendo con la misma curiosidad del niño que disfrutaba de los cómics y los juegos.

Recientemente publicó No soy un robot. Lectura y la sociedad digital (2024), donde reflexiona sobre lo que nos hace humanos: nuestras emociones, errores y

recuerdos, frente a máquinas que imitan inteligencia sin sentir. Sus ensayos son memoria, compañía y reflexión; recuerdan que leer, subrayar un párrafo o llorar sobre un libro es un acto de resistencia en un mundo cada vez más digital.

También ha sido reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana, y es miembro de El Colegio Nacional desde 2014. Recientemente, la Universidad de Colima lo distingió también con su Honoris Causa, sumando su nombre a la lista de pensadores que han dejado una huella profunda en México y Latinoamérica.

Villoro comentó durante su reconocimiento que “escribir en México es un acto de resistencia; esto se vuelve aún más importante hoy, donde tareas como traducir, redactar noticias, analizar textos o crear guiones ya son hechas gran parte por maquinas”. En sus palabras, la literatura y el periodismo siguen siendo gestos profundamente humanos, espacios donde la duda, la emoción y la memoria no pueden ser reemplazado por algoritmos.

Hoy, con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Colima, ese niño que soñaba entre balones encuentra un nuevo capítulo, donde nos recuerda que contar historias es, todavía hoy, una forma de resistir al olvido y de mantenernos vivos en la memoria de otros.

Por Itzel Aramara Castro Delgado

Juan Villoro nombra a la crónica como “el ornitorrinco de la prosa”. Esa imagen me parece perfecta: un ser raro, difícil de clasificar, pero vivo y real. La crónica es justamente eso, un género que se alimenta de varios y no se encierra en ninguno. Es Literatura y es Periodismo, pero también es memoria y mirada personal. Es un territorio donde los hechos se encuentran con la emoción, donde lo cotidiano cobra una nueva forma al ser contado. Esto lo aprendí estudiando y haciendo Periodismo, pero hay una historia antes.

Tuve la fortuna de conocer a Villoro en una visita que hizo a Colima. Recuerdo la fila de lectores que llevaban sus libros y la emoción de quienes esperaban una firma. Yo estaba entre ellos, con mi ejemplar de El libro salvaje, mi favorito. Ese libro es tan puro y real que me enseñó que leer no es un pasatiempo sino una pasión inevitable,

una adicción luminosa que transforma la forma en que vemos el mundo. Tener su firma en esas páginas fue como cerrar un círculo: el autor que me hizo amar la lectura me recordaba, con un gesto sencillo, que la literatura también se vive.

El libro salvaje me marcó porque habla de algo en lo que creo profundamente que los libros llegan a nosotros en el momento preciso. Son ellos los que nos encuentran, más que nosotros a ellos. Ese relato muestra cómo la lectura puede ser una experiencia mágica, capaz de revelarnos rincones del mundo y de nosotros mismos. Al leerlo, entendí que un libro no solo entretiene, también abre puertas, cuestiona, consuela y nos da una perspectiva distinta de la vida. Me parece tan verdadero porque refleja esa sensación de que un libro puede cambiar la forma en la que habitamos la realidad.

Al leer su visión sobre la crónica, comprendí mejor por qué ese género me atrae tanto. Villoro dice que es “literatura bajo presión”, y siento que no hay definición más exacta. La crónica no espera, surge de la urgencia, pero a la vez se detiene en lo mínimo.

En un mundo donde la información corre con prisa y se olvida con la misma rapidez, la crónica se vuelve una forma de resistencia. Nos invita a observar con calma, a escuchar con atención, a valorar lo que pasa desapercibido. Coincido con Villoro: narrar la vida no es solo un ejercicio literario, es un acto de cuidado. Es dejar constancia de que lo que vivimos importa, de que lo pequeño también tiene derecho a permanecer.

Por eso me conmueve tanto la metáfora del ornitorrinco. Porque la crónica, como ese animal, es extraña y fascinante, mezcla

de muchas cosas, pero sobre todo, un ser vivo. Y en esa rareza está su fuerza. Recordarnos que lo humano se descubre en los detalles, que el tiempo fugaz puede convertirse en memoria, y que contar lo que vemos es otra manera de habitar la vida.

Por Krishna Naranjo Zavala

Elegí este libro por su título cuya frase ahora es parte de lo cotidiano. Estamos acostumbradas a decirle a la computadora —porque a estas alturas, ya se le dice—que no somos robots, sino seres humanos. Con este título que ratifica lo que sí se es desde lo que no se es, Villoro ofrece una mirada sociológica sobre la historia de las invenciones sobre la gestión de la información, los avances científicos y la vida digital, esta última objeto de reflexión, crítica, ironía y mofa. Es también un ensayo sobre El Libro, lo que nos recuerda profundamente a Irene Vallejo, ampliamente citada.

El autor intercala sus reflexiones enfatizando un vocabulario que muta sin cesar para adecuarse a los contextos: seguidores, datos personales, nube, algoritmo… Advierte cómo nos enteramos, casi a la fuerza, de noticias o chismes de la farándula porque los remolinos digitales están en el aire: van de la pantalla a la boca en una red invisible.

En los primeros capítulos se hacen planteamientos, siempre necesarios, sobre la era virtual y la enajenación. Se atraviesan libros, películas, anécdotas, hasta confesiones del autor. Hallaremos aseveraciones sobre las cuestiones difíciles de asumir: “El usuario «elige» permanecer el mayor tiempo posible en un universo paralelo, convencido de que responde a sus propios intereses y no a una dinámica donde el fracaso consiste en quedar fuera” o “la vigilancia se percibe como una dádiva”. Sobre el drama que ocurre en las pantallas: “Los linchamientos virtuales pueden surgir de una información errónea o no verificada; las acusaciones no siempre se comprueban porque eso

implica hacer una búsqueda en un medio donde cinco minutos representan una eternidad. En consecuencia, se da por bueno el pretexto y el cibernauta satisface una necesidad primaria: el desahogo”.

No soy un robot, representa para mí una manera de reflexionar con respecto de la virtualidad y ese otro confuso “mundo paralelo”. ¿Qué aceptamos cuando decidimos mantener un perfil en una o varias redes?, ¿cómo interactuamos en este horizonte?, ¿le ponemos límites al seductor mundo digital?, ¿les damos trato humano a las máquinas, a las inteligencias artifi-

ciales? ”A dónde vamos a parar”. En fin, este libro merece reseñas extensas, pero dejo estas notas por aquí, al fin y al cabo nosotros los cibernautas pescamos brevísimas dosis textuales en estos territorios. “Por ahora les llevamos una ventaja (a los robots): ellos son literales y nosotros aspiramos a ser literarios. Sin embargo, también eso está cambiando”.

Referencia:

Villoro, J. (2024). No soy un robot: La lectura y la sociedad digital Anagrama.