Los

puentes

y su relación con el paisaje

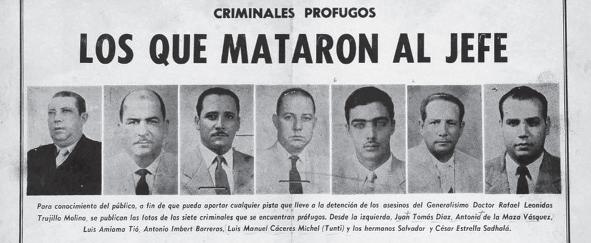

Noticias del fin de una tiranía sangrienta

OGM rescata las informaciones que circularon sobre el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. P.7

puentes

OGM rescata las informaciones que circularon sobre el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. P.7

“La cultura necesita ser sembrada...”

La poeta, narradora y gestora cultural Ángela Suazo habla de la génesis de sus novelas y de su relación con la literatura

JOSÉ MERCADER

666mercader@gmail.com

A diferencia de los relatos de misterio de Edgar Allan Poe, esta oscura historia termina en un final casi feliz

Cada día, puntualmente, como reloj de sol, aparecía su sombra que la vestía de cuerpo entero, sigilosa y con más misterios que los jeroglíficos de Egipto. Sin decir palabra, atravesaba el camino hasta llegar hasta lo de Claribel, cuyo trasnoche, como soporífero, no la dejaba levantarse.

Las dos no dormían y quién sabe a cuántos entretendrían en sus aventuras. A cuántas pandillas debían evitar para defenderse con dignidad. A cuántos ladrones tenían que engañar para que no las engañaran.

Por el aspecto se sabía que no habían estado en ningún restaurante ni que Ágata había tomado el “Orient Express” de media noche, desde Estambul. Lo que nadie dudaba, sin embargo, era su elegancia y belleza que no necesitaba ni maquillaje, ni vestirse como la mona. Ágata era delgada, con ojos de pantera que, como cocuyos de la noche, o linterna de detective de película policíaca, se paseaba sin fumar ni jugar la lotería. No usaba tacos altos, no necesitaba pintalabios, ni sombras azules en los párpados. Todo su “glamour” se concentraba en aquellos ojos verde claros: su arma principal. Con ellos hipnotizaba al mundo y cuando los cerraba, era como si los dioses apagaran el Sol. Y así lo hacía cada noche para descansar en su verde morada, como si fuera un refugio de tránsfugas.

Claribel dormía más, a sus anchas, sus senos al aire sobre un diván a ras de tierra, amplio, muy amplio, que podía acoger un ejército y sobraba para otro. Y quién sabe a cuántos seducía cada día, cuántos le daban lo que ella quería.

Ella, al parecer, quería siempre más. No lo escondía su aspecto decente, elegantemente vestida, como si su modisto se hubiese inspirado en una famosa etiqueta de leche y seguro que Claribel adquirió su traje en tiempos de vaca muerta, como para hacer creer que no tuviera otra cosa que ponerse. Era su sello, su charm. l

dríguez en Radiología; Dr. Pedro

El Hospital infantil Arturo Grullón fue fundado en 1947, se llamó Hospital Radhamés, por

tiago, era un local de dos plantas con 24 camas, en que no existían gía. En esa época, eran escasos los cidas por médicos generales, y sus

go un gran y moderno centro. Es interesante el testimonio del doctor Jimenez Olavarrieta sobre el hospital José María Cabral y Báez en ese momento. “Vamos a describir el personal que inició en 1978-1979: Dr. Franz Thomen, Director; Dr. Juan José Batlle, subdirector; Dr. Juan González Bueno, segundo subdirector. Luego los siguientes jefes de servicios: Dr. Pedro Jorge Blanco en Patología; Dr. Elpidio Martínez Bretón en Gineco-Obstetricia; Dr. Víctor Camilo en Urología; Dr. Darío Espinal en Cardiología; Dr. Manuel Báez Mordán en Anestesia; Dr. Agustín Colón en Cirugía; Dr. Rafael Castro en Ortopedia; Dra. Minerva Vargas de Cortés en Pediatría; Dr. Manuel Gómez Estrella en Psiquiatría; Dr. José Canaán en Dermatología; Dr. Joaquín Lora Castro en Otorrinolaringología; Dr. Efrén Iturbides en Neurocirugía, sustituido algunos meses después en 1980 por el Dr. José Peguero Calzada; Dr. Cesar Salazar en Neurología; Dr. Francisco Liriano en Emergencia, sustituido por el Dr. Santiago Peña en 1984; Dr. Salvador Gómez Veloz en Hematología; Dr. Rodolfo Ortiz en Nefrología; Dr. Ricardo Mauricio en Medicina Preventiva; Dr. Rafael Rodríguez Calvo en Odontología; Dr. Sergio Bencosme en Investigaciones Clínicas; Dr. Ramón Michel en Rehabilitación; Dr. Rafael Fernández Lazala en Endocrinología; Dr. Fabio Ro-

lentino. En septiembre de 1961 se le cambió el nombre por el del doctor Arturo Grullón y Julia. El hospital inició sus operaciones el 1 de octubre de 1961. Su primer director fue el doctor Sergio Bisonó, y el subdirector el doctor Juan González Bueno. Ya a partir de la década del 1970, cuando ya existía residencia de cirugía en Santo Domingo y habían salido del país médicos a formarse como especialistas, empiezan a llegar pediatras con la debida formación en la especialidad. El primer cirujano pediátrico del hospital fue el doctor Luis Peralta Bueno.

En 1980 se inició la residencia en pediatría, lo que permitió a médicos generales formarse como pediatras. Siete médicos ingresaron a la especialidad y una de las más destacadas, en la opinión del doctor Julio Cabrera, fue la doctora Zoila Romano, quien luego se formó como nefróloga pediátrica y fue la fundadora del departamento de nefrología del hospital.

Ya hemos hablado en otras entregas sobre otros centros médicos en la ciudad de Santiago. Con respecto al HOMS, el Hospital Metropolitano de Santiago resalta su carácter innovador al ser el primer centro en el país en contar con el sistema de cirugía robótica Davinci y que uno de sus fundadores, el doctor Sánchez Español, ha sido el precursor de la cirugía laparoscópica en esa ciudad. l DR. HERBERT STERN

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Poi la senda de Sankara

Llegó Ibrahim Traoré

Iguai que Thomas, burkiné

No muy lejo dei Sahara

Na que vei con ei poivo e Sara

Éi allá aimó un rebú

En la capitai Uadadugú

No quien sabei dei francé

Que privaba con “caché”

Y usó ei “progreso” e mampara.

Junto con Niger y Malí

Una alianza han foimao

Defensa poi to lo lao

No e lo mijmo que Haití

Tienen oso prieto allí

Y también tienen dragón

Pa’ metei miedo ai ladrón

Que vino con epejito

Ya no son tan pendejito

Etán ai pie dei cañón.

l JOSÉ MERCADER

El amanecer la sorprendía borracha de sueño que Ágata interrumpía, momentáneamente, con pasos de bailarina de Cascanueces, y Claribel ni siquiera podía darle los buenos días. El cansancio de su intensa vida nocturna la obligaba a dormir hasta que ya no aguantara los rayos de sol que penetraban por las columnas de su palacio: 8 matas de plátano.

Ágata desayunaba sola. Pensaba en cada uno a los que enfrentaba como si llevara una contabilidad.

Eso sí, se defendía con una filosofía ancestral que no tuvo que aprender porque le llegó en la genética, desde miles de generaciones antiguas, de las que ella era un simple eslabón perdido.

Las lluvias de mayo, que habían empezado desde abril, las alejaron un poco; cada una en su universo buscando, sobreviviendo ahí, en ese bajo mundo limitado, rutinario, cíclico, sembrado de enigmas, sin riqueza más que la necesaria para soportar el cotidiano hostil, represivo e injusto.

Ninguna de las dos decidió vivir a escondidas. Cuando llegaron a la vida, esta las recibió como recibe a cualquiera y les repartió sus herramientas, más uñas y dientes que cuna de oro. Ellas no determinaron la parada de su estación; el tren de vida se paró exactamente allí a 149,597,870 kilómetros del Sol, y las empujó hacia afuera, y así se quedaron a vivir, sin más opción que perseguir el ritmo de los latidos del corazón.

Conocieron el entorno palmo a palmo. Había que permanecer costara lo que costara.

El instinto de continuar la raza no las previno y cada una se cargó de hijos sin padres. El pago del placer se les olvidó y ahora solo pensaban en buscar comida, y la buscaban.

Ni el alcohol ni las drogas las tentaron. Sabían de sobra que eran venenos con un disfraz de ilusión.

El frío de las lluvias las acercó. Las palabras sobraban, lo sabían todo. La telepatía innata y los gestos eran suficientes para delimitar los espacios, para expresar el respeto, para seguir el guión de aquella obra, de autor anónimo, que cada día escenificaban con más amargura que macho puesto en su puesto.

Cuando Ágata desapareció, como Diego en la serie turca “Enciclopedia de Estambul”, la luna estaba llena y no pudo

sanar la depresión de Claribel.

El silencio y la angustia la rodearon, sus pasos se extendieron a zonas prohibidas donde ella pensaba encontrarla.

¿Se había extraviado? ¿Le habían hecho daño? ¿La habían confundido y enviado a tierras extrañas? ¿Una camiona? ¿La habían separado de sus hijos? Y estos, ¿qué comerían sin ella?

La camiona pasó pero Claribel no vio a Ágata allí, en aquel montón de seres vivientes que luchaban desesperadamente desde Duvalier, el “doctor de la pobre-

za” cuyo hijo se escapó a Francia con la fortuna que los empobrecería para siempre. El terror reemplazó a los ladrones. Aquí venían para no morirse de hambre, sin nada, a buscar comida como Ágata, como Claribel.

En la camiona se oían los gritos, los aullidos. Cuando la policía les pedía los papeles de pobre… en regla, aunque se llamaran Santa Rita, ellos le mostraban una Biblia destartalada, rogando que no las separaran de sus hijos “por el amol de Dié”. Claribel siguió buscando, le preguntó

a un perro con cara de hombre y obtuvo un gruñido por respuesta.

En Semana Santa, cuando se pararon los camiones, que arrasaron todos los caminos y desorientaron a Ágata, esta se apareció maullando como loca. Claribel ladraba seguida de sus cuatro cachorros. El misterio se arregló mejor que “el gato negro” de Allan Poe.

Sentí un alivio al oír la alegría de Claribel, que también pensó que las dos viejitas odiosas y amargadas, las habían envenenado. l

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

Después de la victoria del Puente Duarte y la caída de la Fortaleza Ozama comenzaron a llegar noticias aciagas… El aparato represivo que el imperio había creado durante la primera intervención armada (la de 1916 a 1924), parecía que colapsaría ante el empuje de las fuerzas constitucionalistas y parecía que la rebelión cívico militar se extendería por todo el país. Sin embargo, en horas de la tarde del 28 de abril empezaron a desembarcar los primeros marines en el puerto de Haina. Un segundo desembarco se produjo después en la base de San Isidro y con el correr de los días el número de integrantes de la fuerza de ocupación se contaba por miles. Se anunció de inmediato que venían a salvar vidas.

Los salvadores sustituyeron en parte a las acobardadas milicias criollas, tomaron la cabecera oeste del puente Duarte y tomaron el estratégico edificio de Molinos Dominicanos, desde el cual se dominaba y se domina toda la Ciudad Colonial y sus alrededores, y crearon un corredor para dividir la ciudad y dividir nuestras fuerzas, establecieron una llamada Zona Internacional para proteger la embajada, ocuparon el hotel Embajador y de repente, casi de repente, el paisaje marítimo se pobló de acorazados y un portaviones. El control de los medios de prensa, la censura periodística o la eliminación pura y simple de la disidencia y la poderosa arma de la mentira, formarían por igual parte del cerco por aire, mar y tierra al que nos veríamos sometidos. Los enfrentamientos entre las tropas invasoras y los constitucionalistas no tardarían en producirse. Cuatro o cinco marines murieron el primer día y otros resultaron heridos. Pero a la larga se impuso el poder de fuego del imperio y a partir de los bombardeos y el avance de sus tropas durante los días días 15 y 16 de junio terminamos cercados en la ciudad amurallada y sus alrededores. Desde la llegada de las tropas de intervención los constitucionalistas se organizaron en los llamados comandos de la resistencia, en los que se agrupaban unos siete mil combatientes. Yo fui a parar al comando San Lázaro, bajo el mando de el Gallego y Justino del Orbe. Nicolás iría al del sindicato obrero de Poasi, junto a Roberto Cassá y Felix Frank Ayuso. Resistir fue lo que se hizo desde el primer momento y desde que se entablaron las desiguales negociaciones entre el mando constitucionalista y una comisión de la OEA al servicio del im-

perio. Era un poco el juego del gato y del ratón. La comisión negociaba una rendición en términos humillantes y el mando constitucionalista negociaba un acuerdo en términos de dignidad.

Casi siempre, cuando se retiraba la comisión sin haber obtenido la respuesta que se esperaba, las fuerzas del imperio nos castigaban religiosamente con lluvia de morteros, fuego de cañones y ametralladoras, a veces un pase de feria de helicópteros artillados y certeros disparos de francotiradores desde el imponente edificio de Molinos Dominicanos en la margen oriental del río Ozama. Nicolás y yo nos dividíamos entre las tareas militares y la Comisión de Cultura, que dirigía y había creado Silvano Lora. Con frecuencia me quedaba a comer y a dormir en su casa y me apegaba cada vez mas a la familia.

Un día, cuando me levantaba, noté que me faltaba una media y cuando me agaché a mirar bajo la cama encontré una caja con varios cartuchos de dinamita. Recuerdo como ahora que me quedé frío, que se me enfrió el pichirrí. Había suficiente explosivos para volar la casa y el hallazgo había sido providencial. Nunca pudimos explicarnos cómo llegaron a ese lugar, pero celebramos haberlos encontrado y haber podido llevarlos a lugar apropiado.

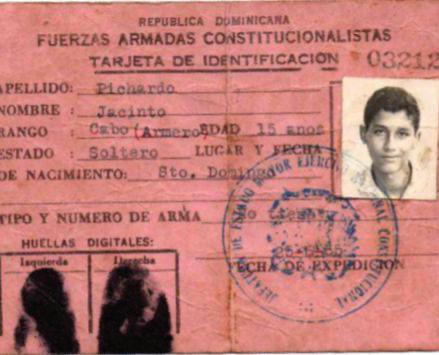

De ese acontecimiento Jacinto Pichardo es testigo. El mismo Jacinto o Jacintico que con apenas 15 años se integró en el comando haitiano, que se encontraba en el cine Independencia. Los haitianos se especializaban en reparar armas y Jacinto se convirtió en cabo armero. Ese fue su rango y su nombre de guerra. Fue el único dominicano en el comando Haitiano, llamado también comando Armería

Miguel Pichardo y los demás no tenían vocación militar. Había nacido músico. Dividía su tiempo entre el piano y multitud de lecturas diversas.

Miguel era un esotérico, un iniciado en cultos esotéricos, vivía leyendo, iniciándose en los más variados asuntos.

Era un curioso, se interesaba en ciencia, ocultismo, espiritualidad, y las más variadas disciplinas. Su conversación resultaba en consecuencia muy amena y variada y éramos muchos los que admirábamos sus conocimientos. En serio y en broma, alguien le puso entonces por sobrenombre El brujo, creo que fue Alfredo Pierre. Desde entonces Miguel Pichardo se convirtió en el Brujo Pichardo.

En esa época, junto a los Pichardo, me tocó vivir el día más amargo de mi vida y de mi familia. El día que mataron a mi hermano Amadeo. El Camarón. Amadeo había combatido con honor desde el inicio de la guerra. Estuvo por última vez en acción con el primo Antonio Isa Conde en el Comando B-3 el día en que hirieron de muerte a Jacques Viau. Él y Antonio ayudaron a llevarlo a la ambulancia, arriesgaron sus vidas muchas veces, pero Amadeo no tuvo la suerte de morir en combate. Lo mató días después una escoria, un cabrón que también estuvo a punto de matar a Jacinto y a José Pichardo.

Para peor, las malas lenguas trataron de ensuciar su memoria. Inventaron historias sobre el motivo de su muerte, chismes cobardes y sucios que algunos supuestos amigos y otros malnacidos repetían y seguían repitiendo a través de los años.

Yo me sobrepuse a la tragedia dedicándome a tiempo completo al trabajo en el Frente Cultural, tratando de ahogar el dolor y la rabia que me invadían y me invaden todavía cuando recuerdo el episodio. Mi padre, y sobre todo mi madre, no se repusieron nunca.

Después del 15 y 16 de junio, cuando el avance de las tropas yanquis redujo considerablemente la zona constitucionalista, Nicolás y yo recibimos un encargo que nos ocupó durante el resto de la contienda. Trabajar en un laboratorio para fabricar explosivos con los que pudiéramos enfrentar en condiciones más equitativas un previsible nuevo avance de las tropas del im-

perio. El laboratorio, para nuestra sorpresa, ya estaba montado y nunca supimos quién lo montó ni de dónde salió la abundante parafernalia: (probetas, serpentinas, matraces, pipetas, caretas protectoras, termómetros) y los varios químicos que se necesitaban. Fue algo que se realizó en secreto y solamente participamos tres personas: Nicolás y yo y un ingeniero químico del 1J4 al que le faltaba un dedo de la mano izquierda. Lo había perdido al manipular la espoleta de una granada y pudo haber perdido la mano. Fue el ingeniero quien nos recibió en el laboratorio, que se encontraba en alguna casa de alguna calle de Gazcue que no puedo ni quiero precisar, pero en lo adelante nos nos veríamos muy a menudo.

Concretamente se nos encargó producir una cierta cantidad de nitroglicerina, algodón pólvora y fulminato de mercurio. Lo del algodón pólvora no era problema, pero en la producción del fulminato de mercurio se liberan gases tóxicos y además inflamables. Con la nitroglicerina (un explosivo líquido y sumamente inestable) corríamos un doble riesgo. El proceso de producción artesanal es sumamente delicado y peligroso y su almacenamiento y manejo más peligrosos aún, casi suicida. Para peor, los gases vasodilatadores que se liberan producen un dolor de cabeza del otro mundo.

La elaboración (a base de ácido sulfúrico, ácido nítrico y glicerina y mucho hielo) es, en teoría, relativamente sencilla, pero hay que mantener en todo momento la temperatura a menos de 42 grados, sin dejar de agitar continuamente la mezcla para que no se produzca una explosión. Sin embargo, a medida en que realizábamos el procedimiento, el control de la temperatura se nos hacía más difícil. Los ácidos parecían tener vida propia y cuando empezaban a borbotear había que refugiarse en la habitación contigua, esperar que pasara el dolor de cabeza y empezar de nuevo.

Un mal día, cuando creíamos que estábamos a punto de tener éxito, la temperatura se disparó al improviso y apenas nos dio tiempo a quitarnos del medio. En la habitación contigua escuchamos algo que no pareció una explosión, pero fue sin duda un desastre, algo que rompió todo y arruinó el laboratorio y pudo habernos dado un buen baño de ácido…

Después pasaron otras cosas que prefiero no contar y pasó el tiempo…, la vida siguió su curso. Yo me dediqué a la docencia y Nicolás a las artes gráficas y a través del tiempo mantuvimos viva nuestra relación y nos veíamos de vez en cuando. A sus 85 años venía a pie a visitarme desde su casa en ciudad nueva a la mía en las cercanías de la UASD. Siempre fue inquieto y activo… Hasta que el corazón le falló en casa de su hija el pasado 23 de marzo… No puedo decir que haya sido el fin de una amistad, porque siento que la nuestra aún perdura. l

elCaribe, SÁBADO 31 DE MAYO DE 2025 elcaribe.com.do

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

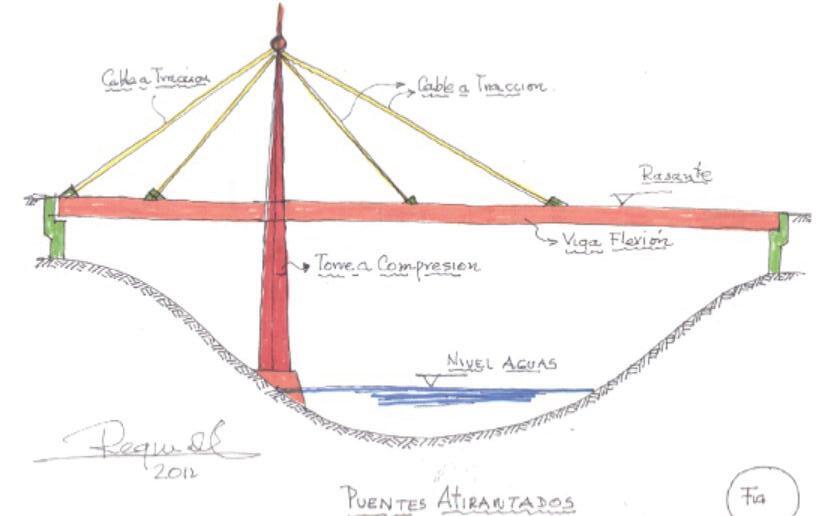

La construcción en medio del paisaje debe rimar con él, pero en muchos casos, la construcción —por su dinamismo y sus proporciones— se impone al paisaje y lo domina.

EDUARDO TORROJA

Hubo un tiempo en el que cada cruce de un río era singular y, a la vez, insondable. El camino daba vueltas y revueltas, de un lado y de otro, en el descenso refrenado a través de esa procesión instintiva de rectas y curvas que anticipaba la solemne vecindad del puente. De ese pasaje en el aire entre “dos soledades separadas” que, de improviso, forjaba una nueva cartografía del espacio en torno al infranqueable brazo de agua.

Sucedían aquellas horas en que la categoría del puente (su jerarquía militar, hidráulica, mítica, religiosa o urbana) revelaba y decidía el trazo del camino. Un tiempo fue aquel, también, en que los puentes tenían nombre propio y un espíritu.

Reginald García Muñoz, M.S. F.E.

Los llamaban Puente de las Brujas, Puente Colgado del Techo del Mundo, Puente de los Deseos, Puente de los Suspiros… Los puentes de hoy constituyen piezas abiertas, sin principio ni fin, anónimos y disimulados en la geometría vertiginosa de una autopista. Las estructuras del presente sobrevuelan las quebradas sin mirar hacia el abismo y sin respeto hacia los ríos. Antiguamente eran miles las personas que, encabezadas por el rey, asistían al descimbramiento de las bóvedas de un puente. Hoy nadie conoce ni recuerda los nombres de las corrientes de agua; desleídos, tales nombres, dentro de un desplante que suprime las distancias sin instaurar noción alguna de vecindad, de frontera.

Parecería cierto, así, que el oficio de concebir y diseñar puentes ha perdido el carácter y la dignidad que ostentara en la antigüedad. Digamos más: la perspectiva en que hoy se sitúa el pensamiento de un ingeniero de estructuras (probablemente en la mayoría de ellos) está lejos de aquel ascetismo, sereno y amorosamente ritual, con el que hace más de 40 años mis maestros (Leonte Bernard, Alfredo Manzano, Víctor Pizano Thomén, Reginald García Muñoz) se acercaban a los enigmas del puente; a su compleja interacción entre naturaleza y técnica, no menos que al insoslayable vínculo entre los valores económicos y la organicidad esencial de la obra. Pienso que este libro del ingeniero Reginald García Muñoz, “Puentes: Lecciones para su diseño y cálculo”, está iluminado de un empeño didáctico, conducente más que nada a cubrir esas oquedades doctrinarias y académicas. Reginald ama los puentes como un objeto ejemplar de la ingeniería civil, cual paradigma que siempre han sido de las obras públicas. Nadie mejor que él, estoy convencido, para llevar de la mano al estudiante por el profuso sendero de esta particular ingeniería. Quizá porque muy escasos individuos en nuestra historia profesional puedan exhibir una trayectoria como la suya. En los puentes concebidos por Reginald García nos asombra su ardorosa sensibilidad estética, vinculada a la destreza conceptual para seleccionar los materiales y la tipología estructural conveniente en cada caso: puentes con vigas de hormigón armado, con vigas de hor-

migón preforzado, con vigas metálicas, con arcos de hormigón, con arcos metálicos, con tableros y cables atirantados, con losas macizas, con estribos equilibrados…

En este pedagógico breviario, rebosante de conocimientos, de experiencias y de buena fe, el autor implícitamente sugiere un regreso a la actitud de los viejos maestros proyectistas, diseñadores y constructores de puentes. Quizá una vuelta al espíritu de los “pontífices”, como les llamaran en la hora de Roma a los ingenieros de puentes.

El ingeniero romano Cayo Julio Lacer (creador del puente de Alcántara sobre el río Tajo, Cáceres, España; 104 d. C.) dejó grabada en la piedra de su magna obra la más expresiva definición del arco: Ars ubi materia vincitur ipsa sua (“Artificio mediante el cual la materia se vence a sí misma”). Digamos, invirtiendo el sentido de la frase, que el arco del conocimiento será el instrumento mediante el cual el hombre podrá vencer sus implícitas limitaciones y remontar por encima de sus obstáculos.

Arribaríamos, en tal caso, al concepto de una ‘ingeniería total’, capaz de asumir simultáneamente un compromiso con la utilidad, con el arte y con la naturaleza. Noción, esta, intensamente real (y a la vez utópica) que habría de guiarnos a la fundación de un ámbito humano, íntegro y digno de ser vivido por todos.

Este libro, créanme, por la docta claridad de su escritura, no menos que por la vastedad de las experiencias traídas al texto, ha de constituir un instrumento formativo invalorable. Profesionales y estudiantes tendrán en sus manos, a través de estos folios sabiamente manuscritos, un abundante surtidor de métodos y criterios de proyecto. La mayoría de los cuales no consta en los planes de estudio de nuestras universidades.

Saludo con afecto la llegada de esta obra ejemplar de mi profesor y amigo Reginald García Muñoz: por lo académicamente generosa y, sobre todo, por la pertinencia absoluta del momento en que nace.

* Palabras en la introducción del libro “Puentes: Lecciones para su diseño y cálculo”.l

M.A. MARÍA DE LAS NIEVES FALS FORS

ESTANCIA DE DOCTORADO EN CIENCIAS

HUMANÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. mfalsfors@gmail.com

El cabello rubio y los ojos claros, la piel tan blanca como las palomas de Obatalá, en su alma se mezcla toda la negritud con la fuerza de lo indígena, Yukahú danza en trinidad sobre cada una de las puntas de su pétreo trigonolito, la Caridad del Cobre se ilumina en su guarida de Cambita, mientras la Altagracia de Fuego relumbra allá en el cielo.

Un hombre camina entre “misterios”, va de lo que somos a la jungla de lo que no queremos ser, buscando siempre caminos de polvo cósmico donde tocar lo eterno. Ese hombre, llamado Geo Ripley, es masón, babalao, caballero de la Orden de Santiago, Dr. de la Universidad de Tamaulipas, personificación de lo sincrético.

Geo nació en Caracas como hijo de emigrados dominicanos. Su padre fue un

luchador contra la dictadura de Trujillo y siempre defendió la libertad. Vino adolescente a la República Dominicana junto con su familia. Con catorce años pintó La mano del pueblo consumida por la fuerza bruta del Ejército, obra de gran fuerza dramática que constituyó una premonición de lo que sería muy pronto la Guerra de Abril de 1965.

Su Cristo de las sombras (1966) sorprendió a otro importante creador de universos de tropicalidad y de luz nombrado Guillo Pérez, quien lo acogió en su taller. Ese Cristo negro, reinterpretado por las manos de un joven creador, se proyecta sobre la sangre de un suelo recién creado y es Cielo y Tierra, es humano y es divino.

En 1967 Geo es premiado en el III Concurso Eduardo León Jimenes con Inspiración, una explosión de medios mixtos, colmada de dorados y azules, que asemeja el nacimiento de una supernova o la corona de un cacique que se eleva al mundo de las esencias.

De estos comienzos derivaron sus “embryos”, sus “ignis”, sus caligrafías

lo ancestral espera, con un espejo en las manos para que podamos finalmente mirar nuestra faz; todos esos mundos concomitantes han sido recorridos por ese Geo Ripley, poseedor de un corazón que no se detiene, en cuyo centro se sienta la Pitonisa a ver salir el sol, reencarnando en Yukahú. Señor del Guanín. Oro. Geo es identidad, espiritualidad, creatividad, muere si deja de creer y de crear. Geo es simplemente uno de nosotros, un caribeño que recorre las calles de la ciudad donde nacimos o renacimos, su legado artístico es intensamente individual y al mismo tiempo, expresión del yo colectivo al que pertenecemos.

De Capotillo vienes tú, Iris Pérez, nacida de un padre defensor de los humildes, de una madre toda esperanza, con olor a Abril del 65. De Japón eres tú, Iris Pérez y de un Oriente que nació en los sueños de una niña-azafata que volaba sobre un lápiz de papel. De la cruz del Santo Cerro también eres, de esa Luz del mundo trasmutada en una cruz, en un pez, en una oración escrita en piedra y en barro en la cumbre de un monte sagrado.

Del Caribe eres hija, me lo dice tu pelo ensortijado, tu piel de sol y de resiliencia. Naces de esa Energía vital que luego recorre Los caminos del ser rumbo a lo originario, anidando El bosque místico, oloroso a madera de campeche, a barro quemado al horno, donde tierra, fuego, aire y agua convergen.

La anatomía del ser nos invita a buscar los poemas surreales de Delia Weber, allá en el rincón donde las paralelas se juntan y se vuelven espíritus. En el lugar del ser la poesía se va haciendo plural, cambiando de lenguaje a través de un diálogo poético y plástico entre los símbolos visuales y los escritos.

Tu arte de compromiso social denuncia lo vil de la violencia a los niños, nos muestra a esas Hermanas que representas con corazones, suavemente modelados, a los que el fuego no quemó. Tu Última cena descansa en las montañas de Jarabacoa, mientras otras niñas africanas recorren el Mediterráneo nuevamente en frágiles navíos de esperanza.

mágicas, su Autorretrato en el Mito, su Pijao en el MOMA, su 9: Número de Ancestros/autorretrato, su Ad mayorem Dei Gloriam, que logran viajar sesenta años-arte “De las Sombras a la luz”. Formas circulares, collages, texturas, densidad del color, el eterno carmín de la Pasión, el dorado santo, y lo negro, sinónimo de lo insondable del silencio, todo eso es Geo.

Su toque de tambor se transmutó en un caballo blanco, que le sirvió de montura a su Ancestro con el cuerpo pintado de rojo en la 19 Bienal de Sao Paulo de 1987, las heridas del Cristo de las Espinas (1994) fueron expresadas sintéticamente en una simple rama punzante sobre un fondo áureo, mientras la culebra cósmica se movía del Ying al Yang, del Yang al Yin, del río Níger al Ozama, de Ifé a Santiago de Compostela, silbaba la culebra, danzaba la culebra, se volvía antinomia de mar y de astros.

Las líneas nazcas, Estados Unidos de Norteamérica, los montes de una isla llamada de Santo Domingo, Italia, España, el África negada y amada, aquella donde

Das Morada con tu arte a las almas que no mueren, nos diste pan y Constitución en la Plaza de las Banderas a los que creemos que No solo de Pan se vive o se trasciende. En este mismo momento, tus hilos de lana, tus velas, tus fotos y palabras, hacen homenaje a aquellos que no esperaban morir en una reciente madrugada trágica.

Eres un testimonio donde todos nos podemos reconocer, en tu arte lo identitario se actualiza, vas del mito a la vivencia, de Santo Domingo a Bangladesh, de lo monumental a lo pequeño, sin parar, sin detenerte nunca, creando, ideando, sembrando sentidos y soledades compartidas. Eres dominicanidad, embajadora artística de lo nuestro.

Las obras de Geo Ripley y de Iris Pérez, son ejemplos de cómo lo caribeño e identitario, reflejados en el arte, puede trascender más allá de nuestras fronteras. Con mensajes artísticos que son expresión de lo propio, crean verdad, bien y belleza dejando un legado de infinita fuerza.l

Centro estudios caribeños. PUCMM.

elCaribe, SÁBADO 31 DE MAYO DE 2025 elcaribe.com.do

Central de Datos

La noche del magnicidio y los días posteriores de la caída del hombre más temido del país, narrados con detalle por este diario

SERGIA MERCADO smercado@gmail.com.do

Hoy, 64 años después, las páginas de este diario, amarillentas y gastadas por el tiempo, permiten reconstruir no solo los hechos, sino también el clima de tensión, miedo y esperanza que se respiraba en ese entonces tras el ajusticiamiento del hombre que se hacía llamar “Benefactor Nacional y Padre de la Patria Nueva”. En esta edición, con motivo a un aniversario más de este acontecimiento, la Zona Retro realiza un recorrido por los archivos periodísticos de El Caribe sobre la muerte y los días que siguieron al ajusticiamiento.

Según documentos periodísticos de la época, la noche del martes 30 de mayo de 1961, Rafael Leónidas Trujillo Molina fue eliminado en una emboscada en la carretera que conduce a San Cristóbal, por un grupo de ajusticiadores que descargaron sus armas sobre el vehículo en el que viajaba junto a su chofer, Zacarías de la Cruz, el cual recibió 60 impactos de bala, de los cuales 7 impactaron al dictador, lo que causó su muerte. Este hecho marcó el comienzo del ocaso de una de las dictaduras más opresivas del siglo XX en América Latina.

El rumor que nadie sabía cómo repetir

La noticia de la muerte de Trujillo sacudió profundamente a la nación dominicana cuando, el 1 de junio de 1961, todos los medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. El periódico El Caribe publicó en su primera plana el titular: “Vilmente asesinado cae el Benefactor de la Patria”. Otros encabezados destacados en esa histórica portada fueron: “Su muerte llena de luto a la sociedad dominicana” y “Decretan nueve días de duelo por la muerte del Benefactor”, entre otros.

El 31 de mayo, la información del ajusticiamiento no estaba en la radio ni en los periódicos. Nadie salió a anunciarla con trompetas ni titulares. La dictadura era tan total, tan omnipresente, que incluso muerta seguía teniendo el poder de callar. El tiranicidio fue ejecutado por un grupo de siete hombres que se propusieron ponerle fin a la dictadura de Trujillo. Esa coalición estaba conformada, por Antonio de la Maza, Antonio Imbert Barrera, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza. Otros que también participaron en esta gesta patriótica fueron Luis Amiama Tió, Luis Manuel Cáceres (Tunti) y los hermanos Modesto y Juan Tomás Díaz.

El 4 de junio de 1961 fue publicado este aviso público tal y como se lee: “LOS QUE MATARON AL JEFE. CUANDO VEA ALGUNO DE ELLOS AVISE AL PUESTO MILITAR MÁS CERCANO”. OGM

En los días siguientes, el país no celebró. No gritó. No lloró. Apenas habló. Porque cuando cae un dictador que lo ha controlado todo, incluso la alegría se vuelve sospechosa.

Duelo nacional por decreto

El país despertó el 1 de junio con un llamado del entonces presidente Joaquín Balaguer a mantenerse en calma. En sus palabras, era una hora “aciaga”, y la muerte del “Generalísimo” debía tomarse como una pérdida nacional irreparable. Tras su muerte, Trujillo no fue tratado como un dictador, más bien fue presentado como un mártir, un guía y un padre que había sido traicionado.

En uno de los recortes de aquella histórica edición de El Caribe, se destaca el decreto presidencial número 6722, mediante el cual se declararon nueve días de duelo nacional por la muerte del “Padre de la Patria Nueva”. El decreto, firmado por Balaguer, argumentaba que la desaparición física de Trujillo “consternaba profundamente” a la nación y pesaba “en la conciencia ciudadana”.

La narrativa era clara: la muerte del dictador no marcaba una liberación, sino una tragedia. El culto a la figura de

Trujillo permanecía intacto, incluso desde el despacho presidencial. Se ordenó a todos los ministerios y dependencias del Estado ejecutar las medidas de duelo con solemnidad, en un país donde por más de tres décadas, la voluntad de un solo hombre había sido ley.

Los Trujillo regresan al país En otra de las noticias publicadas en la portada del 1 de junio, se informaba sobre la llegada inmediata desde París, Francia, del hijo del “Generalísimo”, el general Rafael Trujillo, hijo, y el Capitán Rhadamés Trujillo Martínez. Ambos arribaron en un avión de Air France junto a los diplomáticos Porfirio Rubirosa y Leland Rosenberg. Ante la urgencia, los familiares fletaron un Boeing Intercontinental con capacidad para 142 pasajeros, exclusivamente para ellos, según reportó el corresponsal en París. No quisieron esperar ni un día más. El país, decían, necesitaba a la familia Trujillo en suelo patrio para liderar el duelo. Fueron recibidos en el aeropuerto por altos funcionarios, oficiales y amigos del régimen, quienes les ofrecieron condolencias en nombre de una nación todavía atada al aparato propagandístico que Trujillo había construido.

En otro ángulo de la cobertura, el periódico elCaribe destacó en su portada del 2 de junio de 1961: “Los conspiradores tramaban crimen desde hacía meses”. La nota informativa señalaba que el atentado como fue descrito el magnicidio en ese momento, había sido planificado con más de tres meses de antelación, según una nota oficial emitido por las Fuerzas Armadas y distribuido a los medios de comunicación.

De acuerdo con ese comunicado, los “conspiradores” como se les denominaba entonces, y quienes hoy son reconocidos como los Héroes del 30 de Mayo sabían que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina solía visitar cada noche a su madre, doña Julia Molina viuda Trujillo. Esta residía en las proximidades del hogar de Modesto E. Díaz, hermano del ex general Juan Tomás Díaz, lo que facilitaba la vigilancia y preparación del operativo. Otra de las noticias destacadas del 2 de junio fue la siguiente: “Sacerdote católico alberga a complicado en asesinato del benefactor de la Patria”. Según esta información, un sacerdote católico brindó refugio a uno de los implicados en el ajusticiamiento de Trujillo, lo que desató fuertes críticas de diversos sectores de la sociedad contra el religioso. Se trataba de Huáscar Tejeda Reina, quien fue ocultado en la casa curial del padre Gabriel Maduro, párroco de Santo Cura de Ars, ubicada en el ensanche Julia Molina, hoy conocido como Luperón.

En tanto que el 5 de junio de 1961, elCaribe publicó bajo el título “Agentes seguridad abátelos frente a Ferretería Read; 3 se entregan a autoridades”, esta información detallaba la captura de varios implicados en el magnicidio y la muerte de otros en enfrentamientos con las fuerzas del gobierno.

De acuerdo con la publicación, Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza Vásquez, principales cabecillas del atentado, murieron en un intercambio de disparos con agentes de seguridad, frente a la Ferretería Read. Otros dos fueron capturados. Entre ellos, Salvador Estrella Sadhalá y Luis Manuel Cáceres Michel, (Tunti).

Conforme explica esa nota, días anteriores, habían sido capturados Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, Antonio Tejeda Pimentel, Roberto Pastoriza y Pedro Libio Cedeño. Mientras que el primer teniente Amado García Guerrero murió días antes, tras ser rodeado en la casa 59 de la avenida San Martín.

El régimen y su caída Trujillo gobernó con mano de hierro desde 1930 hasta su muerte en 1961, instaurando un régimen caracterizado por la represión, el culto a la personalidad y el control absoluto del poder. l

LILIAN CARRASCO lilycarrascor@hotmail.com

El pasado miércoles, el Centro Cultural Banreservas acogió la tertulia del mes organizada por la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte (ADHA), bajo la coordinación de Elena Litvinenko. En esta ocasión, la historiadora del arte María Fals Fors presentó la ponencia: “Iris Pérez: arte, resiliencia y esperanza”, en la que ofreció una visión crítica y documentada sobre la trayectoria de la artista dominicana.

María Fals Fors, historiadora del arte de origen cubano y residente en la República Dominicana, es una figura destacada en el estudio y la crítica del arte caribeño. En su intervención destacó la capacidad de Iris Pérez Romero para abordar temas complejos, que transforma en obras que invitan a la reflexión y la esperanza. Dentro de las obras que más llamaron la atención del público estuvo “Luz del

Mundo”. Se trata de una escultura monumental que se ha convertido en un símbolo espiritual y turístico en la ciudad de La Vega. Ubicada detrás del santuario del Santo Cerro, la cruz representa la vida de Jesús y su relación con María, desde la Anunciación hasta la Resurrección, incorporando elementos que invitan a la contemplación y a la introspección. La artista integró a la comunidad local en su creación, promoviendo un sentido de pertenencia y la participación colectiva.

La labor de María Fals Fors en la presentación y análisis de la obra de Iris Pérez Romero fue complementada con los testimonios de la galerista Mildred Canahuate, el artista Pedro Genero y otros artistas y especialistas que ofrecieron una valiosa mirada sobre la labor de la artista y la importancia del estudio, análisis e investigación de su legado.

En un contexto donde el arte se convierte en una herramienta para la reflexión y el cambio social, la colaboración entre historiadores del arte y artistas es fundamental. Esta tertulia ha sido un ejemplo de cómo la crítica informada y la documentación rigurosa pueden iluminar las múltiples capas de significado en las obras de arte, fomentando una comprensión más profunda y enriquecedora para el público. l

ETZEL BÁEZ etzelbaez@gmail.com

Denzel Washington es el protagonista del filme. Construye un personaje con su peculiar instinto, lo dota de manierismos diferenciados en la expresión facial, sobre todo de los labios. Quien le sigue notará al inicio del filme su autohomenaje a la forma de caminar en el Malcolm X. La dirección de Zemeckis también repite la caída de un avión como el recordado Náufragos (Cast Away). El resto del elenco tiene algunas pinceladas que destacan más por el carisma que por el desarrollo como personajes. El guionista solo tuvo ojos para centrar de principio a fin al protagonista: un piloto de una línea aérea que sale airoso de un trágico accidente, pero que fracasa por completo como persona, como padre, como esposo, como amante y como héroe. El desempeño actoral lleva a una jornada melancólica que crea empatía. Por momentos, vamos rechazando a este piloto alcohólico y drogadicto, para terminar con una escena cliché, pero que con este actor se acepta por la simplicidad y el sentido de cambio sincero que manifiesta. Pues bien, este es de ese tipo de filmes live action de alto vuelo. Está repleto de simbolismo. Por ejemplo, el lugar donde cae el avión lle-

FRANK NÚÑEZ fnunez01@gmail.com

El nombre con la que se publica semanalmente esta columna se reivindica con la publicación de obras como Marileidy Paulino: Camino al sueño olímpico, de la fotógrafa y escritora María Elena Moré, con la que realiza un retrato humano, deportivo, artístico y espiritual de una dominicana proveniente de una familia pobre del paraje costero Don Gregorio, en el que nació en 1996, del municipio Nizao, provincia Peravia, del Sur cercano a la Capital.

SANTIAGO ALMADA

salmada@elcaribe.com.do o

vándose el tope de una iglesia es bastante significativo. También lo es la escena de la escalera de un hospital donde tres personas van a fumar a escondidas: un paciente con cáncer, una drogadicta y el piloto-héroe que se repone de las heridas del accidente. El aquejado de cáncer tira un discurso mientras fuma para luego bajar al infierno. Otro personaje a destacar es el que encarna John Goodman, que, en las escenas en las que aparece, siempre lo hace como ángel guardián del protagonista, en su condición de suplidor de drogas, es el único que se da cuenta de las necesidades del piloto. Todo lo demás es trama y personajes estereotipos arqueados hacia una diatriba contra la justicia estadounidense, pero sin profundizar, y lo que elige el camino cómodo de lo políticamente correcto. Fuera de ese respetable elenco, lo único auténticamente imperdible es asistir a un filme dirigido por el mismo director de Forrest Gump. Sinopsis: Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo gracias al cual salvan la vida a un centenar de pasajeros, el comandante Whip Whitaker, que pilotaba el avión, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, cuando se pone en marcha la investigación para determinar las causas de la avería, se averigua que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. En Netflix. l

HHH GÉNERO: Drama. DURACIÓN: 138 min.

Desde Don Gregorio a París, capital de la culta y legendaria República Francesa, en cuyos juegos olímpicos Marileidy ganó medalla de oro en el 2024, la autora del libro describe acontecimientos que cautivan al lector por el sabor a novela realista con la niña que aguarda la llegada de las embarcaciones de pescadores, para recoger en la playa los peces desechados por su pequeñez no apta para el mercado y llevarlos al humilde hogar donde la madre los convierte en el manjar con el que sacia el hambre de la familia.

Nadie podría evitar comprender la emotividad presente en la presentación de Cristopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, entidad que auspicia la publicación, lo mismo que en el prólogo de Dominique Bluhdorn, presidenta de la Fundación Centro Cultural Altos de Chavón, a quien conociéramos hace varias décadas en la dirección de extraordinarias exposiciones de prestigiosos artístas plásticos nacionales e internacionales, a quienes recibía en el Salón Sancivar de la monumental ciudad levantada en piedra junto al río del mismo nombre en la región oriental.

El germen de la voluminosa obra con fotografías artísticas fulcolor en papel satinado comienza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 por la pandemia del Covid-19, donde la autora Moré confiesa haberse por la hazaña de “esta mujer dominicana en un escenario mundial junto a tantas grandes atletas”.

República Dominicana vivirá mientras surjan valores como Marileidy, cuyo lema es “que sea lo que Dios quiera, que pase lo que él decida”, junto a libros que conserven su ejemplar historia para el porvenir. l

lprofesorAustralioPithecus era reacio a hablar en homenajes de personajes famosos, pese a que siempre recibía invitaciones para esas ceremonias. En cierta ocasión, cuando le pidieron que trazara una semblanza del coronel Armando Fusiles, indicó que sería breve: “Lo conocí tan bien que estoy seguro de que ahora sí estará, por fin, entre los fieles difuntos”, dijo, y regresó a su asiento bajo la atenta mirada de la esposa del coronel, de sus tres exesposas, las dos amantes encubiertas y la trabajadora doméstica, madre soltera cuyos seis hijos el fenecido coronel había apadrinado en vida, todos con la misma nariz prominente, las cejas hirsutas y la misma “bemba” del finado.

La embalsamadora italiana Genara Face Lamomia rara vez asistía a los velorios de personas cuyos cadáveres solía preparar. Es que siempre que entregaba uno de sus “trabajos”, aparecía algún pariente que decía cosas como: —Quedó perfecto, la misma cara de vástago de cortesana que siempre tuvo. “No habría podido aguantar la risa al recordar esas frases, y aunque en los velorios se suelen escuchar las mejores chanzas, no es lo mismo reírse en el patio que soltar una carcajada frente al muerto”, decía.

El genealogista Giusepe Trasrastro Diparenti ayudó una vez a un millonario viudo a fingir su muerte, con féretro y velones incluidos, para ver quién lo apreciaba realmente, así que cuando apareció una caterva de parientes que nadie conocía, las cámaras ocultas grabaron todo, desde los chistes contados afuera hasta las frases plañideras de las cuñadas necrófilas.

Esa noche, cuando se cerró la funeraria para proceder el sepelio el día siguiente, el hombre revisó las grabaciones, con la esperanza de encontrar a algún pariente verdaderamente dolido por su partida, desechó a los que solamente fueron a beber, a los que vinieron cinco minutos, y finalmente descubrió que en realidad nadie lo quería, como sucede con todos los millonarios que amasan su fortuna con la harina de los demás, así que desapareció y nadie ha vuelto a saber de él.

El profesor Australio Pithecus aclaró en su testamento que no quería homenajes, y ordenó que la esquela de su deceso finalizara con esta frase: “No vayan a mi velorio. Yo los visito después”. Hasta ahora nadie se ha animado a informar que recibió “la visita” del catedrático. l

CERTIFICO Y DOY FE

RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO DE SANTIAGO

Introducción

En este mes de mayo que ya culmina, el corazón de la Iglesia late con especial ternura hacia María, la Madre de Dios. Mayo, tradicionalmente consagrado a Ella, se viste de flores, de cantos y de todo nuestro amor filial hacia Ella. Así como el jardín florece con la llegada de la primavera, también el alma cristiana se embellece al contemplar a María, la flor más pura y delicada que Dios hizo brotar en la tierra. A ustedes, mis lectores, quiero invitarles a mirar a la Virgen como una flor, única en su belleza, fragancia y misión, que adorna el campo de la historia de la salvación y perfuma nuestras vidas con su amor maternal.

Aquí les presento siete aspectos que nos ayudan a contemplar a María como una flor elegida por Dios para embellecer el mundo y conducirnos a Cristo.

1-María, flor escogida desde la eternidad

Antes de que existieran los campos y sus flores, antes del primer amanecer de la creación, Dios ya había pensado en María. En el corazón del Padre eterno, Ella era la flor reservada para la plenitud de los tiempos, la joya más delicada que brotaría en la tierra para ofrecer al mundo el Fruto bendito de su seno. Su elección no fue casual, ni tardía: fue un acto de amor eterno. Así lo proclama la Iglesia al confesar su Inmaculada Concepción. Ella es la flor sin mancha, preservada del pecado original, para ser digna morada del Verbo. En un mundo herido y agrietado por la caída, por el pecado, brota esta flor nueva, no como una más del campo, sino como el lirio entre espinas, como un signo de esperanza y de promesa cumplida. María no solo es la flor de Dios; es también el principio de una nueva primavera para la humanidad.

2-María, flor que florece en el silencio

Las flores no hacen ruido al crecer. Así también María vivió su vocación: en el silencio fecundo de quien se sabe habitada por Dios. Su historia no se impone con gestos espectaculares ni palabras altisonantes. Su grandeza se manifiesta en su disponibilidad serena, en su capacidad de escuchar y acoger, en su discreción llena de profundidad. Desde el anuncio del ángel hasta el Gólgota, María fue flor que creció a la sombra del misterio,

sin buscar protagonismo, pero siempre presente. En Nazaret floreció la obediencia; en Belén, la ternura; en Caná, la intercesión; y al pie de la cruz, la fidelidad absoluta.

En su silencio, María nos enseña que las almas más fecundas no son siempre las más visibles. Son aquellas que saben esperar, confiar y perseverar en Dios. En un mundo saturado de palabras y ruido, María es la flor silenciosa que nos recuerda continuamente que la vida espiritual crece en la intimidad con el Señor.

3-María, flor de pureza

Toda flor tiene su fragancia. María, por su pureza, es el perfume más grato que se ha elevado al cielo. La tradición cristiana la ha comparado con el lirio por su blancura, con la rosa por su amor, con la violeta por su humildad. Su alma inmaculada, adornada con las virtudes más sublimes, irradia la belleza que brota de una vida completamente entregada a Dios. En Ella no hay sombra ni egoísmo, sino una transparencia que refleja la luz del Altísimo. Y como toda flor perfuma incluso a quienes no la ven, así María embellece la vida del cristiano que, sin conocerla del todo, experimenta su ternura y su cercanía.

da; que la gracia es impulso misionero. Ella es la flor que, al dar fruto, se convierte en árbol de vida para la humanidad.

5-María, flor que nunca se marchita Toda flor, por más bella que sea, está destinada a caer. Pero María, por gracia de Dios, fue preservada de la corrupción. Elevada al cielo en cuerpo y alma, Ella permanece viva, gloriosa, joven. Es la flor que nunca se marchita porque fue totalmente fecundada por la Vida eterna. Su Asunción no fue una evasión del mundo, sino la promesa cumplida de lo que esperamos alcanzar nosotros. María está viva, y su presencia es constante en la vida de la Iglesia. Ella camina con nosotros, nos cuida, nos guía. Como flor inmortal, sigue derramando su perfume en cada rincón donde se le invoca con amor. Ella es, en cierto modo, el primer brote de la primavera eterna que esperamos vivir en el cielo. Y mientras tanto, sigue siendo para nosotros modelo y refugio.

6-María, flor que crece junto a la cruz Ninguna flor crece sin sol, pero tampoco sin lluvia. En la vida de María hubo gozo, sí, pero también sufrimiento. Ella floreció en la alegría de la Anunciación y en el regazo de Belén. También al pie de la cruz. Allí, en el Gólgota, cuando todo parecía marchitarse, María se mantuvo firme. Era la flor que no se doblaba ante el viento del dolor, ni se cerraba ante la noche del abandono. Como flor plantada al borde del abismo, María enseñó a florecer en medio del sufrimiento. No se rebeló, no huyó, no cayó en la desesperanza: se ofreció.

Así, María floreció incluso en el Calvario, y de ese dolor nació su nueva maternidad: “Ahí tienes a tu madre” (Jn 19,27).

7-María, flor que embellece la liturgia de la Iglesia

Su perfume es consuelo para los afligidos, fortaleza para los débiles, esperanza para los pecadores. Quien se deja envolver por su fragancia, comienza a desear también la pureza del corazón y la dulzura del amor. María, además de hermosa, es santificadora. Ella es el “buen olor de Cristo” que nos atrae hacia lo alto.

4-María, flor que no vive para sí, sino para dar fruto

La flor no existe como un fin en sí misma, sino como anuncio y promesa de un fruto. María, en su plenitud de gracia, no vivió centrada en sí misma. Toda su belleza fue camino hacia Cristo. Su virginidad fue fecunda; su sí al ángel fue semilla de salvación para el mundo. En Ella, la flor y el fruto se abrazan: es la flor que da al mundo el Salvador. Y no solo en la Encarnación, sino también en su vida cotidiana, María fue fecunda en obras, en virtudes, en servicio.

En Caná, al percibir la necesidad, su intercesión dio lugar al primer signo de Jesús. En la cruz, su dolor se convirtió en maternidad universal. Jesús nos la entregó como madre de todos. En Pentecostés, su presencia animó a la Iglesia naciente. María, pues, nos enseña y recuerda que la belleza cristiana no es estéril, es fecun-

Desde los albores del cristianismo, la figura de María ha estado presente en la oración litúrgica del pueblo de Dios. Ella es flor que adorna el altar, que inspira los himnos, que ilumina las fiestas. En la Liturgia de las Horas, en el canto del Magníficat, en las letanías del rosario, en cada advocación mariana que brota del corazón creyente, María está presente como flor viva que embellece el culto. No es adorno superfluo, es parte vital del misterio celebrado. Donde está María, la liturgia se vuelve más tierna, más plena, más humana. Ella, con su sencillez, nos enseña a alabar, a acoger los dones de Dios; y nos conduce, sobre todo, a la Eucaristía, donde florece el verdadero Jardín de la vida eterna. María es flor que adorna el templo y, más aún, lo personifica, porque Ella es el primer sagrario viviente, el verdadero tabernáculo del Altísimo.

Conclusión

CERTIFICO que esta reflexión la he realizado pensando en María, y meditando sus dimensiones como flor que adorna el mes de mayo y todo el año.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los treinta (30) días del mes de mayo del año del Señor dos mil veinticinco (2025). l

KEREN BERAS helenyoshira26@gmail.com

Las rosas poseen una mística generosa, descrita por los románticos a través de distintos matices. Algunas rosas parecen tener la dicha de atestiguar el amor; otras, la empatía de compadecer las pérdidas, y otras parecen ser para Emily. “Una Rosa Para Emily” de William Faulkner nos deja algo más que solo rosas como símbolo del amor y la muerte.

En un cuento de apenas 2,500 palabras entregamos nuestras condolencias a Emily Grierson, y no solo por haberla conocido el día de su sepelio, sino por haber dado un vistazo a su solitaria vida. Crecida en el aislamiento de su comunidad, en medio de una familia dividida por una herencia y bajo el lente de una ascendencia de locura.

Descubrimos su indiferencia con su comunidad en el rechazo de todos los pretendientes de su juventud. En su soltería a los pasados 30 años, y en su ausencia con las actividades comunitarias. Una mujer dura de convencer, de convicciones rígidas y carácter impasible. Verla negarse a pagar los impuestos a la nueva generación de autoridades también deja clara la forma en la que la ve el pueblo: impenetrable.

Pero también, es una mujer sensible a los cambios. Se niega a desprenderse de aquello que le es conocido, sobre todo, aquello que fue parte esencial de su vida. Por eso no llora la muerte de su padre sino hasta tres días después; no porque le fuera indiferente, sino porque no podía admitir que había muerto. Acostumbrada a su única compañía, no podía desprenderse incluso de lo que le hizo daño. Aún siendo un comportamiento natural, que bien se describe:

“Recordábamos a todos los jóvenes que su padre había ahuyentado, y sabíamos que, no habiéndole quedado nada, se tendría que aferrar a aquello mismo que la había despojado, como hace siempre la gente.” (P 31)

Y ¿era Emily culpable de su inhumanidad? ya para entonces llevaría en la mano una merecida rosa.

Cuando falleció su padre, la dejó sola y en la pobreza, y el pueblo, muy pendiente de sus circunstancias, se alegró porque tal vez equilibrará su carácter. ¿Pero cómo lo habría hecho si todo lo que conocía se había ido? Solo le quedaba el remedio de su aislamiento, que solo se hubo roto con la llegada de Homer Broton.

Un hombre al que se aferró, pese a que no tenía nada que realmente quisiera ofrecerle. La “Pobre Emily” como es descrita varias veces en su cuento, pasó de ser una sospechosa novia, a la sospecho-

XXXX). F.E.

sa suicida, después de que su novio le abandonó. Para este punto, no se le podía negar un par de rosas más.

¿Cuáles son las rosas para Emily? Aunque no es explícito en su escrito, siendo las rosas un símbolo, y habiendo ella vivido las etapas del amor -aunque trágico- y la muerte, no se las amerito.

La rosa para Emily es una invitación simbólica a un homenaje póstumo bien merecido. Emily vivió aislada y observada con morbo por su comunidad. Encerrada en las ideas de una falsa superioridad de la que no puede escapar después, y de la que nunca sabremos si quiso escapar.

El “quedarse” en semejantes condiciones con su amor, es el único lenguaje que encuentra para aferrarse desesperadamente a la única compañía que cree que tendrá en toda su vida. Un comportamiento natural después de haber sufrido grandes traumas, que no se le atribuye a un evento específico, sino al patrón de comportamiento insano que le fue enseñado desde la juventud. La idea de que no podrá tener jamás más de lo que tiene.

Entonces, ¿se merece Emily esa rosa de compasión? La vida de una mujer que nunca conoció verdadero amor, ni de parte de su padre, o su familia, ni de parte de sus amigos o un compañero; una mujer que no pudo vivir más allá de sus ojos, hasta convertirse en una ermitaña de

comportamientos perturbadores y sospechosos.

Y siendo un cuento en la generación perdida, podría Faulkner invitarnos a entregar una rosa a todos aquellos que fueron marcados por la guerra. Hombres y jóvenes que a su regreso del servicio ya estaban manchados con un patrón de comportamientos y eventos muy difíciles de explicar, que habrán motivado en muchos casos el aislamiento y la indiferencia hacia el mundo que les rodea, ¿sirve para excusar comportamientos sospechosos o poco aceptados por la comunidad?

No invitando a un grupo selecto de personas, era normal el pánico al cambio de las cosas tal y como las conocemos, sobre todo después de las guerras. El cambio para el avance rara vez se cuestiona, pero podría ser una forma de aferrarse a una normalidad que nunca podrá regresar. Negar la muerte de su padre, incluso dormir con Homer en condiciones mal aceptadas, no es más que la desesperación de aferrarse a lo conocido. Emily vio morir a su padre y lo negó, no por trastornada, sino porque eso implicaría cambiar de vida: estar sola, quedar huérfana, no tener más compañía. La perspectiva de cambio radical a lo que ya conocía, la hace negarse a enfrentar la realidad. Envenenar a Homer y dormir con su cadáver es su respuesta ante la idea de volver a conocer otra persona; ya

era muy tarde para elegir marido, y además, ¿a quién iba a elegir? ¿a los mismos hombres que tanto ella como su padre habían rechazado años atrás?, no, era impensable pasar por el cortejo otra vez, pero ¿cuál era su alternativa? seguir viviendo sola hasta el día de su muerte.

La psicología en el comportamiento de Emily no es más que el reflejo -exagerado, sí. Pero real- de una sociedad que está experimentando cambios, y que no sabe exactamente cómo enfrentarlos, llevándolos a veces a tomar medidas desesperadas.

Entonces, algunas rosas son un símbolo de comprensión, de empatía y reconocimiento a vidas que lo perdieron todo, y algunas que no vivieron nunca. No es una complicidad, no es un cariño especial o una despedida. Algunas rosas, como las de Emily, son solo un “yo te escucho, te comprendo y no te juzgo”, en una sociedad llena de personas que como Emily, vivieron atrapados en estructuras que no eligieron, en tramas que no pudieron entender y en soledades que nunca se atrevieron a nombrar. Tal vez la rosa para Emily no fue un regalo, sino un acto de justicia poética. l

La autora del artículo es estudiante de la Licenciatura en Letras Puras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

elCaribe, SÁBADO 31 DE MAYO DE 2025 elcaribe.com.do

Ángela Suazo

NARRADORA Y GESTORA CULTURAL

Ángela considera que ser escritor en este país es ser testigo activo, pues cree que el narrador no está llamado a ser solo un contador de historias, sino que debe encontrar un espacio en su voz para visibilizar los silencios, a su ritmo y con estilo propio, pero inten-

MARÍA E. PÉREZ ROQUE FOTO: FUENTE EXTERNA

l Su mundo profesional ha estado vinculado a las finanzas, ¿cómo es que se involucra en la literatura y la gestión cultural? ¿Cuál fue el reto más difícil en esta transición?

l El paso no fue un salto, fue más bien una mutación. No dejé el mundo financiero para entrar al literario: los mundos conviven en mí. Creo que el reto más difícil, además del equilibrio de los tiempos y el miedo al juicio, fue la validación. Aceptar que podía ser muchas cosas a la vez: profesional, madre, y también escritora sin renunciar a nada. Renunciar más bien a los sombreros que me limitaban, pero no me definían.

l ¿Su mundo profesional ha estado vinculado a las finanzas, le fue difícil hacer carrera en el sector literario y si dudó del éxito que podía lograr en el mercado local?

l Estoy convencida de que en nuestro país, hacer literatura o intentarlo es una forma de resistencia. No es siquiera una carrera, al menos no para todos. Escribimos, escribo en lo personal porque me resulta inevitable. Una pulsión para ver la vida a los ojos y dejar testimonio de lo que siento. Ese éxito al que haces referencia, no es más que un grupo de gente que cree en mí y que apuesta a mi voz; no lo veo como un éxito personal, sino como un regalo que agradezco profundamente. Una sigue intentando, porque hay quienes le leen, quienes le creen, y porque escribir es eso, una forma de vivir. l Si les pudiera decir a los lectores qué ofrece la poesía que no brinda otro tipo de literatura, ¿qué les diría?

l De poetas y de locos… Creo que la poesía, con suerte no necesita ser leída, necesita ser sentida. Nos invita a detenernos, a sentir sin apuro, a mirar la vida desde otro lugar. Cuando un poeta nombra lo innombrable, construyendo puentes entre el cuerpo y el alma, entre lo cotidiano y lo eterno. La poesía se visita, y el azar nos favorece regalándonos un nuevo lugar donde habitar. Alguien nos muestra dónde nos duele y le pone nombre a lo que nos roba el sueño cuando ni siquiera sabemos que estamos despiertos.

l En 2024 presentó el libro de poemas “Colmena de llanto” y la novela en verso “Se hizo polvo y sopló el viento”, ¿cómo fue su experiencia?

l Me siento profundamente agradecida por ambos procesos, que fueron de crecimiento y aprendizaje. Publicar con las editoriales Huerga y Fierro de España e Isla Negra Editores de Puerto Rico representa, para quienes escribimos desde República Dominicana un desafío adicional: lograr visibilidad en un mapa literario más amplio. Sin duda, que ambas

cionar sus textos para resignificar y replantear la mirada que tenemos sobre nuestro presente y nuestro pasado. “Lejos de vestirse de ínfulas intelectuales, en países donde la cultura está en deconstrucción, toca que nos arremanguemos las mangas y salgamos

a poner nuestra voz donde pueda generar eco y transformación”, subrayó la escritora. Consideró que todavía hay un camino por recorrer, pero el simple acto de escribir ya es, en sí mismo, una forma de incidencia, una manera de dejar constancia.

publicaciones resignifican las barreras de los textos, y los expande. Los principales retos estuvieron ligados al manejo del tiempo, especialmente viniendo de la experiencia de la autopublicación, donde una decide cuándo, dónde y cómo el libro verá la luz, también a la adaptación. l ¿Cómo fue la experiencia de escribir una novela en verso?

l Escribir “Se hizo polvo y sopló el viento” fue una experiencia de reconocimiento. No tenía forma hasta que la solté, es más, descubrí la forma que tenía cuando

Estoy convencida de que en nuestro país, hacer literatura o intentarlo es una forma de resistencia. No es siquiera una carrera, al menos no para todos”.

pude desapegarme del proceso creativo. Intenté durante años escribirla “como debía”, hasta que entendí que debía hacerlo como podía: en verso. La historia transcurre durante la Revolución de Abril del 65, pero no es una novela histórica: es una historia sobre la memoria y los vínculos, las lealtades familiares, contadas desde el umbral del olvido. Está inspirada en mujeres que han vivido –ni heroínas ni víctimas– y en una forma de mirar el pasado con los ojos del presente. l ¿Qué logros destacaría de su traba-

Escribir es un acto profundamente solitario, pero la literatura se construye en red. Las alianzas son necesarias para resistir la fragmentación y el grupismo”.

jo como gestora cultural?

l Destacaría, en primer lugar las casi 200 conversaciones íntimas que he tejido con escritores a través de “Una página a la vez”. Creo firmemente en el poder del diálogo entre creadores y lectores. Y los círculos de lectura, las ferias, los festivales. Te reto a leer, que sigue promoviendo la lectura entre los más pequeños. Para mí, la clave ha sido insistir con pasión y rodearme de gente que cree conmigo. l ¿Es la gestión cultural una profesión de futuro?

l Sin duda, pero necesita formación, apoyo y comunidad. La cultura no es un lujo, es una necesidad. Y la gestión cultural es ese puente entre el arte y la gente. En el país necesitamos más espacios de formación, también más conciencia de que la cultura genera sentido y desarrollo; apoyo gubernamental estratégico. l ¿Por qué es importante la hermandad entre escritores?

l Porque escribir es un acto profundamente solitario, pero la literatura se construye en red. Las alianzas son necesarias para resistir la fragmentación y el grupismo. Ahora se habla mucho de sororidad, o de complicidades, y puedo decir que soy testigo de cómo tus historias crecen cuando abrazan la retroalimentación o crítica sincera. Cuando tu nombre es mencionado en espacio donde no soñabas en llegar. Cuando recibes invitaciones que comienzan con un “tal persona me habló de ti”. Esa llamada hermandad, no solo es importante, es necesaria.

l ¿Qué hace falta para que la cultura ocupe su lugar?

l La cultura necesita ser sembrada, regada y celebrada. Voluntad política, políticas públicas sostenidas, informadas por data confiable e incentivos efectivos para la creación y la publicación. Pero fundamentalmente, necesitamos formar lectores. La cultura no se impone, se cultiva: Nada cambiará si no alimentamos una ciudadanía que valore y consuma cultura desde la infancia. No amaneceremos un día con una República Dominicana lectora, se requiere el trabajo de educadores, bibliotecarios, comunicadores, gestores, artistas; todos importan. l