Cultura

elCaribe, SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025 elcaribe.com.do

Otra semblanza de Orlando

Martínez

José Mercader recuerda a Orlando Martínez desde los conceptos que expresaron sobre él los que lo conocieron y su prestigiosa columna Microscopio. P.8

elCaribe, SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025 elcaribe.com.do

José Mercader recuerda a Orlando Martínez desde los conceptos que expresaron sobre él los que lo conocieron y su prestigiosa columna Microscopio. P.8

En Zona Retro aparece una remembranza de siete artistas que dieron a conocer al mundo lo mejor de la pintura y la plástica dominicana hace 50 años. P.7

Ramón Junior Chávez es un coreógrafo que, desde Madrid, se proyecta al mundo como parte de una nueva generación de artistas dominicanos. P.12

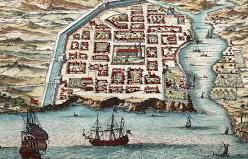

La historia sobre la primera Cárcel de América, ubicada en la Catedral, es otra de las atracciones que exhibe el museo

MARÍA E. PÉREZ ROQUE meperez@elcaribe.com.do

l Museo de la Catedral de Santo Domingo representa un espacio de conservación y exhibición que busca generar una reflexión y conexión con la historia e identidad de

la ciudad de Santo Domingo. A través de su diseño interactivo y narrativo, en su interior exhibe su invaluable colección de objetos litúrgicos y exvotos custodiados durante más de 500 años, conocidos como el “Tesoro de la Catedral”.

De acuerdo con Fabiola Herrera de Valdez, directora voluntaria esta experiencia inmersiva y moderna no solo cuenta la historia de la fe en América, sino

El museo también exhibe la piedra coralina, una representación muy curiosa, que emerge o nace del mar y que es la que se utiliza para la construcción de la catedral”.

también la de Santo Domingo, “pues a medida que la contamos, nos vamos hermanando y reconciliando con nuestros ancestros, porque al final esto se trata de fe, de historia y de identidad”.

Detalló que sus once salas de exhibiciones invitan a los visitantes a sumergirse en su historia llena de aventuras y desventuras, a admirar y comprender la belleza de sus formas, así como a conocer los nombres de las personas que la hicieron posible este centro.

Entre sus espacios se destacan un patio interior, un claustro y una sala de exposiciones temporales. También una tienda de arte sacro donde se exhiben piezas históricas y pinturas de la pinacoteca de la Catedral. El personal que allí labora lo hace de manera voluntaria “ofreciendo un servicio que sale del corazón”. Herrera de Valdez informó que el Museo de la Catedral está abierto de jueves a sábado de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los domingos de 2:00 a 6:00 PM. Si son grupos grandes, las visitas se hacen lunes, martes y miércoles, previa cita. El costo es de 200 pesos, mientras que los niños, sacerdotes y religiosos no pagan. l

Elos Estados Unidos Mexicanos en mayo de 1957. En 1980 recibió su título de médico cirujano en la Universidad Autónoma de México. Realizó sus estudios de posgrado en Radiología Diagnóstica en el Hospital General 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en la Ciudad de México, Distrito Federal.

guientes estudios:

lógica – Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1986.

Curso de Educación para la Salud –Issste, 1987.

Curso de Capacitación y Actualización para Médicos Generales de Medicina Familiar – Issste, 1987.

Curso de Capacitación en el Sistema de Medicina Familiar para Jefes de Enseñanza de Clínicas de Primer Nivel –Issste, 1987.

Su formación profesional lo llevó a incursionar en distintas áreas de su especialidad. En 1993 homologó su título en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en 1994 obtuvo su exequátur de ley para el ejercicio profesional en la República Dominicana.

Ya en suelo dominicano, inició su participación en diferentes eventos de varias sociedades médicas, como el IX Congreso Dominicano de Ginecología y Obstetricia, en 1992. Fue además expositor en el XI Congreso de Urología e Imagenología de Vías Urinarias de la Sociedad Dominicana de Urología, en 1996. Igualmente participó en el XI Congreso de Urología con la ponencia Biopsia Sonodirigida en el Cáncer de Próstata, en la misma sociedad ese año. Asimismo, fue expositor en el XII Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Urología, celebra-

do en 1997. En 1998 participó en eventos de hematología y neurología, y fue expositor en el XIV Congreso de Imagenología en el Diagnóstico Ginecológico, organizado por la Sociedad Dominicana de Gi-

Es notoria su intensa participación en eventos científicos en el país, los cuales sirvieron para dar a conocer diversos aspectos de la sonografía a múltiples especialidades médicas. Por ello, ha sido expositor en el II Congreso Dominicano de Sonografía (República Dominicana, 2001), y en ese mismo año, en el II Simposio Dominicano de Sonografía. También fue expositor en el XII Congreso Internacional de Endocrinología, organizado por la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, en 2003. Ese mismo año dictó la conferencia Sonografía en la Patología de la Tiroides en el marco del Congreso Dominicano de Ultrasonografía. En 2005 participó como expositor en el XVI Congreso Panamericano de Endocrinología y en el XIII Congreso Dominicano de Endocrinología, ambos realizados en el país.

En temas tan importantes como la salud de la mujer, organizados por la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, o en eventos de actualización sobre el cáncer de mama, el doctor Benítez ha sido un colaborador activo.

Es miembro de diversas sociedades científicas, entre ellas:

Radiological Society of North America (desde 1997)

Sociedad Radiológica del Caribe (desde 1998)

Sociedad Dominicana de Sonografía (desde 2002)

Sociedad Dominicana de Radiología (desde 2004)

Ha sido sonografista y jefe de servicios en instituciones como el Hospital Robert Reid Cabral, la Clínica Abreu y el Centro de Medicina Avanzada Abel González. Reconocemos en el doctor Benítez a un gran profesional, de gran capacidad y un excelente ser humano. l DR. HERBERT STERN

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Una fábrica de fama

Noj dio la modeinidá

Matan hata su papá

En su jaidín o en su cama

Ete le aimó su trama

Pa’ Melissa eliminai

Con fusiles y puñai

Y locura e fanatijmo

En ei fondo, pendejijmo Y toinillo que apretai.

Lo llaman “ei rotro dei mai” Y también “el evangélico” No tiene cara de angélico Y con to quiere acabai

Setenta demócrata quería matai Según su lita decía No era para lotería Eran billete de ida Éi sellaba depedida Y el otro desaparecía. l JOSÉ MERCADER

elCaribe, SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025

elcaribe.com.do

Recorrido por la historia de Santo Domingo

En la entrada del Museo se encuentra el Púlpito Barroco del siglo XVIII tallado en madera de caoba, consta de 23 piezas ensambladas con forma poligonal de siete lados y está decorado con tallas de hojas de acanto, perlas, uvas, flechas y dentículos.

La primera sala describe desde el Nártex hasta la Sala de la Fe, donde una luz blanca viene del techo en forma de cruz, que plasma la importancia de los misioneros en la evangelización, resaltó Herrera de Valdez. Además recrea la primera universidad del Nuevo Mundo, fundada en Santo Domingo.

En la Sala Temporal se muestran imágenes de las procesiones de Semana Santa en Santo Domingo hace 50, 60, 70 años. “Somos el único país del mundo con dos madres protectoras: La Virgen de Altagracia y la Virgen de las Mercedes”, afirmó la directora voluntaria.

Otra de las atracciones de la que habló Herrera de Valdez es la piedra pentagonal que marca el inicio de la construcción de una catedral y que normalmente se coloca debajo de su suelo.

En cuanto a la parte arquitectónica, Wander Pérez, voluntario de la Catedral resaltó que para su construcción participaron los maestros canteros, hombres que se dedicaban única y exclusivamente a la construcción de catedrales.

“En el museo también se exhibe la piedra coralina, una representación muy curiosa, que emerge del mar y es la que se utiliza para la construcción de la catedral”, explicó Pérez, quien resaltó símbolos antiguos de religiones paganas que utilizaban los maestros canteros que simbolizaban la buena suerte y la fortaleza.

La historia sobre la primera Cárcel de América ubicada en la Catedral, es otra de las atracciones del museo, en ella se describen las condiciones de vida de los presos y las causas de muerte.

También, el Museo es el promotor de la defensa de los restos de Colón, ya que según explicó Wander Pérez: “Existen evidencias históricas de que probablemente sus restos están en Santo Domingo”.

“Una de las misiones más hermosas de todo el museo es el coro bajo de la Catedral, que evoca los antiguos ritos y la fe de los antepasados dominicanos, y conecta al visitante con la historia y la es-

UNA SALA ESPECIAL

El Tesoro de la Catedral

En el sótano está el “Tesoro de la Catedral”, una colección de 400 años que ha estado guardada durante mucho tiempo en ese lugar, donde se presentan piezas de gran valor histórico y espiritual y que se exhiben al público por primera vez en siglos.

En este espacio se encuentran piezas de la liturgia como el antiguo Testamento, vinajeras, lavabos, navetas, portalibros, las coronas que se usaban para las procesiones en oro, esmeral-

das, perlas, alforjas XVI, entre muchas otras piezas en piedras preciosas.

El museo cuenta además con una sala de exposiciones temporales que está especializada en arte sacro, artesanía, pinturas y papelería creadas por voluntarios y artistas.

Este museo también exhibe piezas históricas de la catedral, ofrece un ambiente de acogida y permite que los visitantes se lleven un grato recuerdo. La tienda conectada a la entrada y es fundamental para prolongar la experiencia y el recuerdo del museo.

piritualidad del lugar”, subrayó Pérez. Antecedentes

Esta edificación originalmente construido como vivienda de Alonso Maldonado, alcalde de la ciudad (1507-1509), fue vendido en 1510 y convertido en Real Cárcel en 1512. A lo largo de los siglos, ha tenido múltiples usos: Durante la ocupación haitiana (1822-1844) fue sede de la Casa de la Imprenta. Entre 1867 y 1916 albergó la Biblioteca de la Sociedad de Amigos del País y posteriormente fue reacondicionado para ser la sede de la Cámara de Diputados hasta 1955. Además, alojó oficinas del Instituto Duartiano y la Escuela Taller.

La restauración del edificio, declarado monumento nacional bajo el nombre “Cárcel Vieja, Teatro Los Trinitarios”, mediante la Ley 293 del 13 de febrero de 1932. Se buscó recuperar su imagen histórica y su importancia en la ciudad, dotándolo de una funcionalidad museística sin alterar su esencia patrimonial.

Los trabajos de restauración empezaron en 1993 con excavaciones arqueológicas que culminaron en 1995. Luego, fueron detenidas y reanudadas en varias ocasiones, hasta que en 2022 se retomó el proyecto con fondos del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial con el apoyo del BID, del Ministerio de Turismo, de los bancos Central, BHD, el Popular y varias instituciones financieras. l

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

La horca produce frutos macabros. Extrañas frutas, como la de los árboles del sur en una canción famosa de Billie Holiday… Igual sucede en la cárcel que George Orwell describe en una narración que lo dice todo desde el título: «Un ahorcamiento».

«Sucedió en Birmania», la misma Birmania donde Orwell una vez fue policía, un gendarme al servicio del imperio británico, en «una húmeda mañana en la estación de las lluvias».

Con unos cuantos trazos mágicos Orwel describe el ambiente, un ambiente sórdido, enrarecido: «Una luz enfermiza, como de un papel de aluminio amarillo, se proyectaba en ángulo sobre los altos muros del patio de la cárcel».

Los prisioneros que esperan la muerte permanecen «en cuclillas junto a los barrotes interiores, envueltos en sus frazadas», silenciosos. Tristísimos. Tienen el alma apagada y nada los alegra ni conforta. Los carceleros, en cambio, siempre encuentran un motivo para divertirse. La noticia de que un preso «se orinó en el piso de su celda» cuando le confirmaron la pena de muerte les causa risa. Cualquier sentimiento de compasión o simpatía por aquellos seres apiñados como bestias en minúsculas jaulas les resulta ajeno. Tienen el alma podrida. «Un prisionero había sido retirado de su celda. Era un hindú, el débil residuo de un hombre, con la cabeza afeitada y los ojos vagos, líquidos. Tenía un grueso, incipiente bigote, absurdamente grande para su cuerpo, como el bigote de un actor cómico en una película. Seis guardias indios, altos, lo vigilaban y lo preparaban para la horca. Dos de ellos permanecían a su lado sosteniendo sus rifles con las bayonetas colocadas, mientras que los otros lo esposaban, colocaban una cadena entre las esposas y la fijaban a sus cinturones y aseguraban firmes sus brazos a los costados. Se agrupaban muy cerca del prisionero, con sus manos siempre sobre él en una cuidadosa, gentil forma de sostenerlo. Parecían hombres manipulando un pez todavía vivo que pudiera saltar de nuevo al agua. Pero él permanecía casi sin resistencia, con sus brazos rendidos limpiamente a las sogas, como si apenas se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Se hicieron las ocho en punto y un llamado de clarín, desoladamente tenue en el aire húmedo, flotó desde las barracas lejanas».

El director de la cárcel no está complacido. Se han demorado en exceso los preparativos para la ejecución. Se le está faltando respeto a la puntualidad. Una falta grave entre ingleses. Más grave aún entre gente de uniforme. El prisionero, esa cosa que llaman prisionero, ya no debería estar vivo.

«El superintendente de la cárcel, que permanecía parado aparte de nosotros, escarbando malhumoradamente la gravilla con su bastón, alzo la cabeza al escucharlo. Era un doctor de la armada, con un bigote gris como un cepillo de dientes y una voz seca.

»“Por amor de Dios apúrate, Francis”, dijo irritado. “Este hombre ya debía estar muerto a esta hora. ¿No están listos todavía?”

»Francis, el jefe carcelero, un dravidiano gordo con traje de dril y lentes de oro, sacudió su negra mano. “Sí señor, sí señor”, dijo entusiasta. “Todo está preparado satisfactoriamente. El verdugo espera. Podemos proceder”.

»“Bien, marcha rápida entonces. Los prisioneros no pueden tomar su desayuno hasta que el trabajo sea hecho”».

Las ejecuciones son cosas rutinarias, una especie de trámite burocrático. Una espantosa rutina, más espantosa aún por rutinaria. El proceso es tan impersonal que no parece afectar en lo más mínimo a la mayoría de los indiferentes y deshumanizados carceleros. Se dispone de la

vida de un ser humano como quien dispone de la vida de un mosquito. Sin el menor apego. Con el más flemático distanciamiento.

«Salimos hacia la horca. Dos guardias marchaban a cada lado del prisionero, con sus rifles inclinados; otros dos marchaban muy cerca de él, aferrándolo de los brazos y los hombros, como si a la vez que lo empujaran lo sostuviesen. Magistrados y afines, y el resto de nosotros, seguíamos detrás. De repente, cuando habíamos andado unas diez yardas, la procesión se detuvo sin ninguna orden ni advertencia. Algo malo había sucedido –un perro, venido de Dios sabe dónde, había aparecido en el patio. Con una sonora ráfaga de ladridos llegó hasta nosotros y saltó alrededor sacudiendo todo su cuerpo, con un regocijo salvaje al encontrar tantos seres humanos juntos. Era un perro lanudo enorme, mitad airedale, mitad paria. Durante un momento se paseó delante de nosotros y entonces, sin que nadie pudiera evitarlo, corrió hacia el prisionero y, saltando, trató de lamer su rostro. Todos permanecimos horrorizados, demasiado sorprendidos incluso para intentar agarrar el perro.

“¿Quién dejó entrar aquí a esa maldita bestia?” dijo enojado el superintendente. “¡Que alguien lo sujete!”

»Un guardia que se separó de la escolta, cargó torpemente contra el perro, pe-

ro éste bailoteó y saltó fuera de su alcance, tomando todo como parte de un juego. Un joven carcelero eurasiático recogió un puñado de gravilla y trató de alejar al perro a pedradas, pero el animal esquivó las piedras y nos siguió de nuevo. Sus ladridos hacían eco en las paredes de la prisión. El prisionero, sostenido por los guardias, miraba todo distraídamente, como si aquello se tratara de otra formalidad del ahorcamiento.

»Pasaron varios minutos hasta que alguien se las arregló para capturar al perro. Entonces atamos mi pañuelo a su collar y nos pusimos en movimiento una vez más, con el perro todavía gimoteando. Restaban unas cuarenta yardas hasta la horca. Yo observaba la espalda desnuda y marrón del prisionero marchando en frente de mí. Él caminaba torpemente con sus brazos atados, pero aún así estable, con ese paso mecido de los indios que nunca enderezan del todo sus rodillas. A cada paso sus músculos encajaban adecuadamente en su lugar, el mechón de pelo sobre su cabeza bailoteaba de arriba abajo, sus pies quedaban impresos en la gravilla húmeda. Y una vez, a pesar de los guardias que lo sujetaban por los hombros, dio un paso levemente hacia el costado para evitar un charco en el camino».

Para el perro, aquella absurda ceremonia fúnebre es sólo un juego. No entiende, por supuesto, lo que está sucediendo, pero ha despertado con sus ladridos la conciencia de alguien. La narración da un vuelco. El narrador toma partido y toma conciencia de la situación, se dará cuenta a cabalidad de que todo aquel metódico y desapasionado procedimiento tiene que ver con la existencia de un ser humano, que se está cometiendo algo espantoso: «Es curioso, pero hasta ese momento nunca me había dado cuenta de lo que significa destruir a un hombre saludable y consciente. Cuando vi al prisionero dar un paso al costado para evitar el charco, vi el misterio, la horripilante equivocación de cortar una vida cuando está en su plenitud. Este hombre no estaba muriendo. Estaba tan vivo como estamos cualquiera de nosotros. Todos los órganos de su cuerpo estaban trabajando —sus intestinos digiriendo alimento, la piel renovándose a sí misma, las uñas creciendo, los tejidos formándose— todo esto desperdiciándose en una solemne tontería. Sus uñas crecerían todavía cuando se parara encima de la trampilla, cuando estuviera cayendo en el aire con una décima de segundo todavía por vivir. Sus ojos todavía veían la gravilla amarillenta y las paredes grises, y su cerebro todavía recordaba, preveía, razonaba –incluso sobre los charcos. Él y nosotros éramos un grupo de hombres caminando juntos, viendo, escuchando, sintiendo, entendiendo el mismo mundo; y en dos minutos, con un breve golpe, uno de nosotros se habría ido –una mente menos, un mundo menos».l

elCaribe, SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025 elcaribe.com.do

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

“Deseo preguntarte, río maestro, que aún conservas leyendas de los colones y los filibusteros, si el pueblo fue hasta ti, o fuiste tú que fuiste rumbo al pueblo”.

JUAN SÁNCHEZ LAMOUTH

Esta obra, que bien pudo llamarse “Las palabras del agua” o, quizás, “De cuando un memoriógrafo amigo sobrevivió al intento de convertirse en una corriente de agua dulce, cargada de mitos y de manatíes”; este libro, debo decirlo, repleto de íconos, de arcanos y silencios, ha de otorgarle fe de bautismo a ese egregio testigo de nuestros cinco siglos de existencia en este primigenio solar del Mundo Nuevo.

Son las voces de un río, eternamente, las señales del agua y las palabras del tiempo. El agua es la metamorfosis ontológica esencial entre el fuego y la tierra, entre la pasión y el barro: a media distancia entre el ardor y la heredad. Corre el agua en la dilación del tiempo y emergen los rostros en la perennidad del agua. Flotan los días y las noches en una hora infinita que es el tiempo. Agua, tiempo y rostros corren en estos folios del lúcido insomnio de Bernardo Vega, nacidos en las orillas de esa corriente en que amarraran sus naos medievales, sus precarias embarcaciones de velas cuadradas, los conquistadores españoles del siglo XV.

Al principio serán las voces de los cronistas: “Entró en una canoa, o barca, de las que tienen los indios, e tentó este río llamado Ozama, que por esta ciudad pasa, e hízolo sondar e tentó la hondura de la entrada del puerto, e quedó muy satisfecho y tan alegre como era razón”. “Y es río de mucho pescado, de muy hermosas lizas, e matan en él muchos e grandes manatís”.

O acaso fuera el asombro de algún desprevenido rimador: “Puerto bien amparado de los vientos / I poco combatido de tormenta / I aquella gran distancia de ribera / Labrada y cultivada donde quiera. / Ozama por allí tiende su boca / I hace la ciudad bien proveída…”.

Más tarde, como un espejo que se paseara a lo largo de un camino, la corriente nos devuelve la figura encadenada del Almirante de la Mar Océana; y las huellas trashumantes de Pizarro, Cortés, Bastidas y Ojeda; junto al dolorido bagaje de estupor de aquellos “negros bozales al fiado”, cosecha de cacerías humanas en el África remota. Luego será la efigie de Francis Drake y su sevicia imperial, y los reflejos del estandarte inglés confundidos con el brillo de aquellas “aguas salu-

Ilustración de la portada del libro “Me lo contó el Ozama”, de Bernardo Vega. F.E.

El río Ozama es navegable por barco unas 50 millas desde su desembocadura. F.E.

Por estar en la capital, la ría del Ozama es un punto de actividad comercial. F.E.

dables y abundantísimas en toda clase de peces…”

Este río nuestro recuerda las miserias del siglo XVII, por cuyas aguas desfilaron los barcos con la limosna del “Situado”: aquella dádiva que España enviaba para el puñado de habitantes de una villa donde “celébranse los días de preceptos misas de noche, mucho antes de amanecer, porque de no ser así se quedarían sin oírla las dos tercias partes de la gente de ambos sexos, por no tener vestidos decentes en la ciudad, donde todos son conocidos.”

En 1795, antes de concluir aquella centuria desdichada, el agua viva, el agua madre de la ciudad soporta una nueva aflicción: las tropas extrañas que irrumpen en sus meandros, esta vez con el asta coronada por la enseña francesa.

Después, sin tregua sufren los vecinos

del Ozama las vicisitudes de la guerra, mientras los pabellones cambian de color y aquellas aguas desnudas, otrora con fragancia de pétalos y frutas, se enlutan así de pólvora y de sangre. Y en tanto aquella gente, nuestra gente, se busca a sí misma y escarba en el hondón de una igualdad, de una identidad, de una inédita y dolida semejanza gentilicia.

Luego será la grata reminiscencia de canoas de palo de javilla, repletas de cerdos vivos y yerba de maíz; o el júbilo de aeroplanos y puentes de hierro que contemplan carnavales acuáticos.

Hasta llegar al 1916. Porque ahora el perfil de dos acorazados presagia el estigma de otros colores sobre tus vertientes de río “navegable por barco unas nueve millas desde la desembocadura”. Y, algo después, será el alzamiento de esa erguida muralla que ahora nubla tu mirada de cristal memorioso, cuando se apaga la triste vaguedad de luces sobre tu cauce envejecido.

El espíritu de esta ciudad y sus manes tutelares habrán de agradecer a la tenacidad de Bernardo Vega el compilar y aprehender estas figuras y estos recuerdos que, cual Ofelia --ahogada de amor entre los sueños y las flores-- se nos escapan en los caudales oscuros de un Ozama inextinguible. En el que, alguna vez, bien pudo Narciso mirar su rostro reflejado en el espejo de esas aguas claras y primaverales, que asombraran a los primeros errabundos de aquella Europa lanzada al abismo de un ensueño remoto, violento y desmedido. l

*Prólogo del libro “Me lo contó el Ozama” de Bernardo Vega.

M.A. MARÍA DE LAS NIEVES FALS FORS DOCTORANDO EN CIENCIAS HUMANÍSTICAS. UNIVERSIDAD DE OVIEDO mfalsfors@gmail.com

Ha llegado a mis manos, a través de un gran amigo, un libro primordial que lleva como título Gonzalo Borges: la persistencia de un legado (2024). Recoge diferentes análisis sobre la obra del pintor y dibujante cubano Gonzalo Borges, nacido en La Habana en 1936 y radicado en EE. UU. desde 1991, cuya obra se caracteriza por la perfección del dibujo y el excelente manejo del color, tocando temáticas vinculadas a la representación de la figura humana, de los cultos sincréticos, de la flora y la fauna de nuestras islas del Caribe, en especial de Cuba. En 1951, Borges ingresó en la Academia de San Alejandro, en La Habana. Trabajó el dibujo y la pintura haciendo pintura de caballete y murales de temas religiosos católicos en diferentes iglesias de la Habana Vieja. Fue discípulo de René Portocarrero, de Amelia Peláez, del escultor Florencio Gelabert y del muralista Vicente Cremades. Tuvo contacto con grandes artistas como Wifredo Lam, su sistema de creencias lo acercó a las investigaciones de Lidia Cabrera sobre sincretismo, mitos y medicina tradicional.

La obra de este significativo creador tiene una “mitología propia”, tal y como comentó su amigo y colega en el arte Geo Ripley, se perciben en ella susurros que evocan al cubismo sintético, al onirismo surrealista, a la semi abstracción, al homenaje a René Portocarrero, a Wifredo Lam, Víctor Manuel y sus “Gitanas Tropicales”, que refleja un diálogo intertextual donde lo cubano y lo caribeño está presente.

Lo afrocaribeño es el eje transversal de su creación artística, lo que le da un sentido identitario marcado y lleno de fuerza. Oba, Osain de un pie, Oshún y su pavo real, Obatalá rodeado de blancas palomas, Oyá con su espada y calavera y Ochosi con sus agudas flechas, nos llevan al universo de los misterios del panteón yoruba, al centro de las incógnitas, y nos hablan de aquellos “caminos” que se recorren al son del tambor, de las campanas doradas, de los cantos ancestrales.

Gonzalo Borges expuso en Nueva York, EE. UU. en la sala del YMCA (1993), en Carib Art Gallery junto a José Perdomo (1993), en la International Home Gallery (1994), Long Island Museum (1994), Ward Nassee Gallery Soho (1997) entre otros prestigiosos espacios.

Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Miami, donde estableció su taller y realizó nuevas muestras como las presentadas en Barceló Fine Arts (1999, en Inner Tropical Gallery (2000) y en Arches Gallery (2008).

Ha presentado sus obras en la República Dominicana en el Museo de las Ca-

M. (2025, 4 de junio).

sas Reales (2004) y en el Centro Domínico Alemán (2013). Su retrato Máximo Gómez forma parte de la colección del Centro Perelló de Baní desde el 2019.

A su vez, Cándido Gerón es un prestigioso intelectual dominicano, autor de importantes textos sobre artistas visuales de nuestro país como Antología de la pintura dominicana (1990) de la editora Corripio y la Enciclopedia de las artes visuales dominicanas (1844-2024) de la misma editorial, así como de numerosos artículos sobre arte y cultura en general, publicados en periódicos de amplia circulación nacional: el “Listín Diario”, el “Hoy”, “El Nacional”, “Acento” y “Última hora”, entre otros.

En total, ha escrito alrededor de setenta y tres obras, que recogen investigaciones, poesías, novelas, críticas de arte y que son parte de su legado intelectual que cada día se incrementa.

Con una importante carrera diplomática, a través de la cual representó a República Dominicana como embajador en Francia, en México y ante la Unesco; fue además director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y de la revista “Análisis”. Como estudioso de la cultura artística, ha valorado profunda y ampliamente el devenir de la plástica de nuestro país y del área del Caribe. Por su trayectoria, ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Didáctica en 1989 y el 2003, el Premio

Nacional de Poesía del 1991.

Cándido Gerón, a través del libro ilustrado Gonzalo Borges: la persistencia de un legado, se ha dedicado a exponer los resultados de su investigación sobre la trayectoria de este gran artista visual cubano. En el prólogo, destaca en estos términos sus aportes artísticos y su vínculo con la cultura caribeña: “Su voluminosa y rica obra tiene un canon propio y una actitud candorosa que, como marca, coloca al maestro Gonzalo Borges en la línea de los artistas que han hecho de la arqueología, los mitos, las costumbres y las leyendas, un mapa histórico, una cultura que une a los países del Caribe en un mismo propósito: lo identitario; […]” (Gerón, 2024).

En este libro, Gerón describe su acercamiento a lo sincrético, a las creencias mágico-religiosas, a la raíz africana, al mestizaje y a la negritud, no solo cubana, sino afrocaribeña: “En la obra de Gonzalo Borges hay una simbología de las culturas africanas y antillanas que denota un mestizaje muy marcado de la negritud que el artista pone siempre de manifiesto con originalidad” (Gerón, 2024, p. 37).

Valora sus obras desde el punto de vista estético y simbólico, teniendo en cuenta sus referentes antropológicos, sociológicos y místicos: “[…] la pintura del maestro Gonzalo Borges se caracteriza por su concepción mítica y litúrgi-

ca. Esto indica el desarrollo de las creencias contenidas en la red de símbolos espirituales que transmite su obra pictórica”. (Gerón, 2024, p. 37). Argumenta estas afirmaciones a través de una gran cantidad de ilustraciones de obras del artista relacionadas con la religiosidad afrocubana como: Babalú-Ayé, (1982), óleo sobre tela dedicado al orisha de la sanación milagrosa y Los tres tambores batá (2000) donde tres personajes negros, tocan en pleno éxtasis a los “santos”: Iyá, Okónkolo e Itótele.

Cándido Gerón no solo expresa sus propios criterios e interpretaciones en torno a la obra de Borges, sino que reseña también los de otros importantes intelectuales y críticos de arte como Mayné Batista, Mariana Auzpurua, Marianne de Tolentino, Juan Carlos Berrío, Odalís Pérez y Abil Peralta Agüero, para transmitir una visión plural y enriquecedora sobre su legado artístico y cultural. Este libro se convierte en una lectura necesaria que nos permite comprender y valorar más claramente los significativos aportes de Gonzalo Borges a la plástica caribeña y universal.

Referencia bibliográfica: Gerón, C. (2024). Gonzalo Borges. La persistencia de un legado. Editora Corripio.l Centro estudios caribeños. PUCMM.

elCaribe, SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025 elcaribe.com.do

Central de Datos

A finales de la década de 1960, la República Dominicana era vista por ciertos expertos en arte como el país con la mayor concentración de pintores en proporción a su población

LENIN RAMOS lramos@elcaribe.com.do

La idea de que en el país había una notable cantidad de artistas se reafirmaba constantemente con la frecuente realización de exposiciones, tanto individuales como colectivas, en diversas galerías y centros culturales de la capital, así como por la continua aparición en la prensa de noticias vinculadas a la labor diaria de los pintores dominicanos.

En esta entrega, Zona Retro recuerda la destacada proyección artística que lograron los creadores dominicanos en el ámbito internacional, con especial énfasis en el Grupo Los Siete y la sinergia que los unía.

Los Siete

Se unieron con el propósito de apoyarse mutuamente en el desafiante camino hacia el éxito artístico, facilitando la realización de exposiciones tanto a nivel nacional como internacional. Además, pusieron un énfasis especial en llevar el arte a distintas comunidades del país, rompiendo con la concentración cultural que, en la segunda mitad de la década de 1960, se limitaba principalmente a la ciudad de Santo Domingo.

En los siete artistas latía un profundo deseo de superación, marcado por la influencia constante del entorno en el que vivían y por un asombro renovado ante la belleza natural de su tierra. También los impulsaba la herencia ancestral, donde las culturas de Occidente y África se entrelazaban y fundían bajo la intensa luz del trópico. A esto se sumaba una inquietud compartida, una especie de angustia interior ante los desafíos de un pueblo con el que se sentían plenamente identificados.

Este grupo de artistas, compuesto ex-

clusivamente por hombres, encontró la oportunidad de presentar sus obras en Puerto Rico, donde logró proyectar su ar-

te a nivel internacional en un momento en que ese tipo de visibilidad era limitada para el país.

Aunque todos se desenvolvían en disciplinas artísticas afines, cada uno poseía un estilo propio, lo que aportaba una notable diversidad al grupo.

Pintura abstracta

Guillo Pérez era el miembro más veterano del grupo, tanto por su edad como por su experiencia y trayectoria artística. Destacaba también por ser el único exponente del arte abstracto entre ellos. A lo largo de su carrera, fue reconocido en múltiples ocasiones con premios en concursos nacionales.

Pintor de tema único

Aquiles Azar sentía una verdadera pasión por el dibujo, al punto de creer que

debía practicarse durante todo el día. Aunque consideraba que su obra aún estaba en una etapa inicial, un crítico extranjero llegó a decirle que tenía una “pureza en la línea como pocos”. Su estilo evolucionó de tal manera que llegó a ser considerado único, especialmente por sus bodegones compuestos por botellas, en los que lograba capturar con gran precisión la transparencia del vidrio.

Alejado de las tendencias Jorge Severino, tanto en edad como en trayectoria, era aún joven en el mundo del arte. Aunque era un pintor figurativo, se consideraba libre de las restricciones impuestas por cualquier escuela o corriente artística. En sus obras caracterizadas por una notable economía de color, predominaban los tonos sepia, blancos y morados.

Arte con contenido social

Ramón Oviedo centró su obra exclusivamente en temas inspirados en el hombre del pueblo, en aquellos que vivían en la marginación. Encontraba una mayor riqueza plástica en sus figuras, particularmente en la vestimenta descuidada y sucia que llevaban. “El atuendo formal del hombre me parece una armadura”, expresó el pintor, entonces de 43 años, quien solía inspirarse en las escenas cotidianas de los mercados de la capital para crear sus obras.

La esencia popular

Con apenas 33 años, Cándido Bidó ya había realizado ocho exposiciones individuales, recibido varios premios y alcanzado un notable éxito comercial. Se enmarcaba dentro de la corriente expresionista figurativa, centrada principalmente en la figura humana, aunque ocasionalmente también pintaba paisajes y bodegones. Prefería trabajar con óleo, aunque en ocasiones utilizaba tinta china para sus dibujos.

La atracción por lo mínimo

José Cestero se identificaba como expresionista y utilizaba de manera intencional y consciente los objetos más inusuales y materiales poco convencionales para crear una técnica artística única.

Exageración deliberada

José Ramón Rotellini, único escultor del Grupo de los Siete, tenía 27 años y era egresado de la Escuela de Bellas Artes. Su trabajo se enmarcaba dentro de la corriente neofigurativa. Además de dedicarse a la escultura, también cultivaba el dibujo y la pintura. l

JOSÉ MERCADER

666mercader@gmail.com

En los años 70, los calieses reciclados de la tiranía, parecían robots. Todos los que se escondieron salieron a la luz como serpientes, se calentaron y volvieron a sus andadas, incluyendo uno que conocí que vivía en una casita invisible, detrás de la pulpería de “El Pinto”, al lado de Pucha la de José Ramón, en el corazón de Guazumal. Allí, aquel señor asustadizo solo se calmaba con las rancheras que Simón Lizardo, con abundantes pastillas, le cantaba, sin soltar ni un solo gallo.

Ese se fue “a lo paíse”, pero el resto le sirvió a “la democracia”, como resonaba en los raditos de pila en los conucos de la recua de campesinos que luego abandonaron el campo, un trueque de sus burros por Honda 50, y, en cualquier caravana se mataban por el Dotol.

El Gobierno de Bosch no cabía en ningún cuartel del país y menos en un cerebro de cualquier mime.

A muchos jóvenes se le subió el Duarte a la cabeza, el Sánchez, el Manolo, sin importarles que los llamaran inexpertos, incapaces, temerarios, aventureros, ingenuos y menos, “comunistas”, un titulito extranjero, muy chulo, que fue fabricado en FRÍO y que enmascaraba la valentía, el coraje, patriotismo y desinterés personal. Ni siquiera los del PRD, en su versión light o universitaria, se igualaban a aquellos “locos bajitos”. Peor aun, después de gritar tantas consignas huecas “mardito Balaguer…”, terminaron en sus filas. Aquella juventud arriesgó su vida y tantas veces fue el costo del riesgo. ¿Dónde estaba la otra parte de la juventud y población? Jugando dominó, pelota, bebiendo ron, hablando plepla en una esquina donde tiraban piropos ofensivos y acosadores, fumando en las discotecas recién traídas desde Nueva York y, “no metiéndose en política” como le decían los padres a cada hijo que mandaban a la Capital. Y Orlando fue uno de

esos jóvenes, con mucho talento y sobre todo con una honestidad que apuntaba con el dedo índice y que también disparaba, que se hizo el sordo.

Moya Pons dice que Orlando dejó la izquierda para dedicarse a la “crítica” que el periodismo le ofrecía. Narciso aclara que Orlando militó desde el 63 hasta su muerte.

Lo cierto es que para Orlando ser de izquierda “era defender lo justo” tal y como lo dijo Paulo Freire en una conferencia en el Alma Mater de la UASD o como lo repetía el cura Camilo Torres.

Orlando, por tanto, nunca dejó de ser justo, como leíamos en su columna MICROSCOPIO cuando comprábamos El Nacional en la paletera de Juan, en la calle Restauración con 30 de Marzo, en Santiago. O como lo decía en sus reportajes de la revista ¡Ahora!

Pero Orlando no es solo el periodista incómodo que pedía que montaran a todos los calieses y vagos corruptos en un cohete a la Luna. Esos mismos corruptos que nos persiguen como la maldición de la momia.

Aquella GRAN DEMOCRACIA era muy extraña porque se ejercía por más de 20 años sin permitir a ningún partido hacer política. Era una Democracia como de cuento, como aquel que hizo Vargas Llosa y que parecía una obra de teatro en la que metían, en el hueco del soplador (cajón del apuntador), al Gordo Cuello. La obra se situaba en plena época de Concho Primo y se confundían los matones modernos con los de Pedro Santana, los de Báez, los de Lilís… todos ACENTUADOS con una tilde de plomo, por más que rezaran su ROSARIO.

El 17 de marzo del 75, no era un Datsun 1200 que perseguía el Lancia azul de Orlando, era Gengis Kan, Atila, con una horda indomable, con la presencia de Perico Pepín, Desiderio Arias, La Guardia de Mon, Luis Tejera, Pechito, Gaspar Polanco, Ramirito, “el chivo Manuel” disfrazado de restaurador, Macorís y su banda colorá, los torturadores de La 40, los calieses de siempre.

El peligro de Orlando era la antorcha, que no jacho, era su pluma afilada y al ro-

jo vivo, era la buena palabra en las nuevas canciones que oía, era su enchinchamiento para hacer aquella maldita semana de 7 días, con sus noches, con el pueblo, y que retumbaba en el continente con un eco que llegaba a Europa.

A las hormigas de ayer y de hoy, con sus ombligo de tetera, su recuerdo le sabe a retama como le supo a tantos que probaron la cicuta. “Homo sum, humani nihil a me alienum puto” que se ha traducido como “Soy hombre, nada humano me es ajeno”, o me es indiferente. Nunca tuvimos cantantes que dijeran algo interesante pensado en la vida misma, aparte de las amarguras, resen-

timientos, desplantes machistas y cursilerías. Ese canto de los 7 días, rompió con las mercochas empalagosas de aquellas semanas aniversarias petánicas. Esto era mas que un canto, “vamos salvadoreños, que no hay pájaro pequeño…” decían los Guaraguaos y volvían con “las casas de cartón” ¿de Guachupita, de Borojol, del Maco? “Vamos subiendo la cuesta…” Y esa es la verdadera razón de su condena: El Arte, el Canto Alegre, el despertar. No fue la propuesta de montar a calieses, vagos corruptos y diablos en un cohete a la Luna.

La Cultura ha sido siempre mas contundente que las guerras. La oscuridad le teme más a un creador que a un matón. Por la época, se entiende, pero no se justifica nunca, que había que eliminar a todo el que se interpusiera a los “planes” de dominio total. Ese era el método, el de siempre, que todavía servía de vestido a la señora Historia y que no tiene que ver con la Democracia. Por eso Orlando siempre estará en la Historia , del lado de la Ética, aunque Yo, Lázaro Gómez Borbón, lo libere de pecado. Ningún dictador fue derrocado democráticamente, pero “errare humanum est”. ¿Y la visita misteriosa a E.? Búsquela en la página en blanco de los tres tomos de MICROSCOPIO. l

CERTIFICO Y DOY FE

Introducción

El 30 de junio, la República Dominicana celebra el Día del Maestro, un homenaje merecido a los hombres y mujeres que, con paciencia y vocación, entregan sus vidas a formar nuevas generaciones. Pero este año, como en muchos otros recientes, la fecha llega en un clima de múltiples desafíos: crisis de valores, brechas digitales, violencia escolar, carencia de modelos sólidos, pérdida de la autoridad moral en el aula, presión emocional, entre muchas otras problemáticas.

Frente a todo esto, el cristiano no puede mirar hacia otro lado. El creyente, al celebrar esta fecha, no puede dejar de volver la mirada hacia el Maestro por excelencia: Jesucristo. Él enseñó en un mundo también atravesado por la injusticia, la confusión y la desesperanza. Hoy, más que nunca, su figura se alza como modelo de inspiración para los educadores de todos los tiempos.

He aquí, pues, siete aspectos de Jesús Maestro que pueden iluminar la vocación docente en este tiempo complejo y frágil.

1-Un Maestro que cree en las personas

Jesús vio lo que otros no veían. Llamó a pescadores para fundar su Iglesia; defendió a una mujer sorprendida en adulterio; se sentó a comer con publicanos; tocó al leproso que todos evitaban. Tenía una mirada de fe sobre cada persona, una capacidad de ver potencial donde los demás solo veían fracaso.

Hoy, más que nunca, el maestro necesita esa mirada. En las aulas llegan estudiantes marcados por la pobreza, la violencia, la orfandad, la confusión moral o la ansiedad digital. Jesús nos enseña que nadie está perdido si alguien cree en él. Educar es, ante todo, un acto de fe en el otro. Es decirle con la vida: “Tú puedes, tú vales, tú eres amado por Dios”.

2-Un Maestro que enseña desde la experiencia

Bien es sabido que Jesús no enseñó desde una torre de marfil. Se hizo carne, vivió entre nosotros, conoció el trabajo, el cansancio, el dolor, la amistad. Caminó con sus discípulos, se sentó con ellos, les

explicó las Escrituras. Enseñaba desde dentro, desde la cercanía, desde la vida. El educador actual no puede permitirse la frialdad o la neutralidad. En un mundo saturado de informaciones, pero hambriento de humanidad, el maestro está llamado a implicarse. Enseñar también es escuchar, ser empáticos, cuidar. Jesús Maestro nos recuerda que la transmisión del conocimiento debe ser cercano.

3-Un Maestro que traduce el misterio en lenguaje accesible

Las parábolas de Jesús son una muestra magistral de pedagogía encarnada. Hablaba del Reino de Dios comparándolo con la semilla, la sal, el pan, la red, la levadura. Es decir, usaba imágenes sencillas para expresar verdades profundísimas.

En la era de TikTok, de los memes y de la superficialidad, este estilo de Jesús es más necesario que nunca. El educador no puede encerrarse en el lenguaje técnico. Está llamado a traducir la sabiduría al idioma del pueblo, pero sin banalizar el contenido.

4-Un Maestro que se deja tocar por el dolor humano

Jesús fue un maestro que se conmovía de los demás. Lloró ante la tumba de Lázaro, se conmovió ante la viuda de Naín, sintió compasión por las multitudes, curó a los ciegos, multiplicó el pan para evitar el hambre. Su enseñanza brotaba de un corazón sensible ante el sufrimiento. Hoy, muchos estudiantes llegan al aula emocionalmente rotos. Son muchos los hijos que vienen de padres divorciados, otros marcados por la violencia, adictos a lo digital, carentes de afecto, y más. El maestro también está llamado a sostener y animar. No es que se trate de asumir roles que no le competen, pero sí de tener un corazón disponible.

5-Un Maestro que forma en libertad Jesús nunca manipuló a sus discípulos. Les enseñó, les desafió, pero también los dejó marchar si querían hacerlo (cf. Jn 6,66-67). Respetó sus procesos. Incluso a Judas, hasta el final, le permitió elegir. Su pedagogía estaba marcada por la libertad: invitaba, proponía, no imponía. La educación, fundamentalmente la

cristiana, no es adoctrinamiento. El maestro que forma según el corazón de Cristo respeta la libertad del alumno, incluso cuando duele. Forma en criterios, abre horizontes, ayuda a pensar, pero siempre en libertad. Jesús Maestro nos enseña que solo la verdad libera, y que educar en la verdad es formar para la libertad.

6-Un Maestro que enseña con su ejemplo

En los pasajes evangélicos se nos muestra que Jesús predicó el perdón, pero que también lo practicó. Igual hizo con el amor y muchas otras cosas más. Por eso su enseñanza era creíble. Porque lo que decía coincidía con lo que vivía. En una sociedad donde la incoherencia mina la autoridad moral, los estudiantes perciben con rapidez cuando un educador no vive lo que predica. El maestro está llamado a ser testigo. No perfecto, pero sí auténtico. Enseñar exige integridad, y la integridad se construye, diariamente. Jesús Maestro nos indica, una vez más, que la pedagogía más poderosa es la del ejemplo.

7-Un Maestro que sigue enseñando hoy

Jesús sigue enseñando en cada maestro que educa con amor y en la verdad. Él dijo: “El que escucha a ustedes, me escucha a mí” (Lc 10,16). Y también: “El Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho” (Jn 14,26). Es decir, su voz continúa resonando en quienes han recibido la vocación de enseñar.

Por eso, el maestro no trabaja solo. Tiene la asistencia del Espíritu y la fuerza de Cristo. Aunque no se vea, aunque no siempre se reconozca, en cada aula donde se enseña con verdad y con amor, Cristo Maestro está presente. A través de la voz del educador, Él sigue sembrando.

En este Día del Maestro, pidamos al Señor que renueve la vocación de tantos educadores que, a pesar de las dificultades, siguen sembrando. Que cada maestro dominicano pueda mirar a Jesús como su modelo. Y que, desde el aula más humilde hasta el centro más grande, se siga repitiendo la escena del Evangelio: el Maestro está aquí, y te llama (cf. Jn 11,28).l

Conclusión

CERTIFICO que esta reflexión la hice pensando en los maestros dominicanos, al acercarse la celebración de su día en la República Dominicana, y en la misma fecha que celebramos la fiesta de Jesús Maestro.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veintiséis (26) días del mes de junio del año del Señor dos mil veinticinco (2025). l

LILIAN CARRASCO lilycarrascor@hotmail.com

En 2018, la Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV) inició un ciclo de encuentros titulado “Acciones Contemporáneas”, concebido como un espacio para propiciar el diálogo, la reflexión y la sinergia entre creadores, críticos, coleccionistas y gestores culturales. Esta iniciativa, interrumpida temporalmente por la pandemia, encontró en la virtualidad una vía para mantenerse activa y, hoy, en 2025, se relanza con nuevo vigor y una programación presencial que promete reactivar el pensamiento crítico en el contexto dominicano.

La apertura estará a cargo de Francisco Sánchez (Guanabacoa), actual presidente de la ADAV, cuya gestión se ha distinguido por una visión integradora y comprometida con la dignificación del quehacer artístico desde lo gremial. Su intervención busca enmarcar institucionalmente el sentido de este relanzamiento, que no es solo programático, sino también simbólico. Por su parte, Alescar Or-

tiz, en su condición de secretario general de la ADAV, procura una reflexión incisiva sobre las tensiones que atraviesa el coleccionismo en el país: la exclusividad como criterio dominante, la invisibilidad de múltiples voces y la urgencia de construir una mirada más inclusiva y éticamente comprometida. Desde esa plataforma de ideas y afectos compartidos, y en mi doble condición de historiadora del arte miembro activo de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte (ADHA) y de la ADAV, me corresponde introducir el diálogo e hilvanar las voces que conforman esta conversación plural. De modo que este sábado 28 de junio, a partir de las 5:00 p.m., en la Casa de la Música de la Ciudad Colonial en Santo Domingo, la ADAV presentará el conversatorio “Coleccionismo: inversión y patrimonio”, con la participación del empresario y mecenas del arte dominicano Héctor José Rizek, quien conversará con la periodista Wendy Santana sobre su rol como impulsor de la cultura dominicana. El evento abordará temas esenciales: el valor simbólico del arte, el rol del mecenazgo en la democratización cultural, y las experiencias detrás de proyectos recientes como la muestra inmersiva “Tovar, Surrealismo Vivo” y la instalación monumental de “Tovar The Chair” en Times Square, Nueva York, ambos respaldados por Rizek. l

ETZEL BÁEZ etzelbaez@gmail.com

¿ritual, tragedia o verdad oculta?

El 1 de julio de 2018, es grabado en la historia de la India como el mayor caso de terror ya vivido: una familia de 11 personas murió ahorcada en una casa de Delhi, la capital. Hubo confusión de si se trató de suicidio o crimen, y se tejieron historias escabrosas para el morbo. La tienda de la familia Bhatia abría al amanecer. Un vecino vio que a las 7:30, todo estaba cerrado, no resistió el impulso y entró a la casa. Lo que vio lo paralizó: 11 cuerpos colgaban de una ventana de hierro que da a la azotea. Desde una anciana de 80 años a dos niños que no llegaban a la adolescencia, siete mujeres y cuatro hombres, en su mayoría profesionales y con buenos empleos. Al movilizarse a todos los organismos investigativos y no encontrar señas de que fuera un asesinato, entonces se sumaron varios testimonios y la narrativa del docudrama se concentra en un abordaje desde distintas perspectivas. La de mayor significado comienza abordando el pensamiento común y profundamente arraigado en la sociedad in-

FRANK NÚÑEZ franknunez463@gmail.com

SANTIAGO

ALMADA

salmada@elcaribe.com.do o

dia, el de ‘Ghar ki baatein ghar tak hi reheni chahiye’ (los asuntos familiares deben permanecer dentro de las cuatro paredes de la casa). Algunos psicólogos y psiquiatras destacan los porqués de la necesidad de que una sociedad trate con seriedad la salud mental. Se señalan varios caminos, intentando averiguar cómo y por qué ocurrió la tragedia. Se habló de una “autopsia psicológica” que diga cómo y por qué pasó. Y en ese sentido se puntuó a “un líder de la familia con psicosis que llevó a una psicosis familiar”. Se refutó porque: “Es sencillo dar explicaciones a la ligera, incluyendo cosas como la psicosis colectiva… es como una frase general que dice mucho y no dice nada al mismo tiempo. Eso tiene la capacidad de satisfacer a la gente en un mundo en que se quieren certezas”, y de que sería mejor decir: “Así es como nos imaginamos que se dieron los eventos. Esto es lo que creemos que pasó”. Se antepone que, en vez de una autopsia psicológica, lo que amerita es una “autopsia sociológica”. En el fondo, parece haber una resistencia masiva a hablar de la salud mental porque se ha estigmatizado. El hermetismo con que sucedió la tragedia dice mucho de la falta de interconexión de una sociedad. En Netflix, como House of Secrets: The Burari Deaths . l

HHHH GÉNERO: Docuserie. DURACIÓN: 137 minutos en tres episodios

n la entrega anterior comentamos textos del escritor y psiquiatra Lorenzo Araujo reunidos en su libro Plegarias a la muere de una hija, en los que descubrimos su poética del duelo. La temática es abordada también por la médico y escritora Coralis Ramírez, nacida en San José de los Llanos en 1951, en su obra Catarsis del duelo y la alegría, que nos convence de que cada vez más la creación literaria se convierte en medio terapéutico para los momentos difíciles que siguen a la pérdida de familiares y amigos. Los polos opuestos del duelo y la alegría se expresan poéticamente en la publicación de Ramírez, con el subtítulo de “Escritos de una narradora artesanal”. En el texto La Felicidad no tiene color, nos dice que la alegría “contagia, produce bienestar, nos marca con vivencias de hermosos recuerdos”. Ramírez no puede escapar a su condición de médico al escribir: “La risa es contagiosa y favorece el sistema inmunológico. / Para sonreír solo se necesitan 17 músculos de la cara. / Sin embargo, para enojarte necesitas 43/ y, de paso, acumulas recuerdos tristes, desastrosos o dolorosos, aumenta la frecuencia cardíaca”.

En el poema El Duelo refiere a seres queridos que murieron. “Perdí mi madre y mi hermana en el lapso de un mes. Perdí dos amigas y dos confidentes de esos mis días felices, Perdí un sobrino del alma, casi un hijo-hermano. Una vorágine de dolor intransferible. Se llevaron parte de mi vida y me dejaron parte de las de ellas”. En Catarsis del duelo y la alegría, con prólogo del periodista José Rafael Sosa, son frecuentes las menciones a la pandemia de Covid-19. La condición de médico, escritora y creadora de contenido en redes sociales como Facebook permiten a Ramírez exponer su nueva visión del mundo. “La pandemia nos trajo dolor. / Dolor que debemos transmutar en esperanza. / Esperanza que debemos aferrarnos con amor. / Amor que debemos vivir con alegría”. Por algo el prologuista la describe “una visionaria de las letras”, “una mujer sorprendente”.l

Una metáfora es una figura retórica, muy recurrida en lenguaje poético, que relaciona dos términos a modo de comparación, pero carece del nexo como, y sugiere una semejanza: Tronó la voz del capitán esa mañana, esa relación del sonido de una voz con el del trueno, es una metáfora. Borges menciona en un viejo artículo titulado Las kenningar, palabra que en idioma danés significa identificaciones, una serie de metáforas utilizadas por los escaldos, antiguos poetas nórdicos semejantes a los juglares medievales, una de ellas; rocío de la espada, se refiere a la sangre, los alimentadores de cuervos son los guerreros, la pradera de las gaviotas es el mar, y así, estas viejas figuras lingüísticas que adornaron las sagas vikingas evolucionaron hasta formar parte del lenguaje cotidiano actual, donde un “prisionero” es un tornillo fijo que ajusta una pieza y que solo puede quitarse si se rompe, en este país un “hierro” es cualquier herramienta de mano, un grifo es una canilla, pero originalmente era una criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza de águila y por su parecido se nombra así a la llave de agua. Neruda escribe en su poema 10: “He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos” para referirse al atardecer. Un eufemismo en cambio es una expresión que trata de suavizar una realidad que sonaría muy mal si se utilizaran términos directos, o para disfrazar una situación crítica, por ejemplo, cuando la producción de un país cae se habla de resultados a la baja, en lugar de negativos, reacomodamiento de precios, cuando se trata de aumentos, si las bolsas experimentan pérdidas se dice que cerraron con números rojos, y cuando la economía sufre un déficit se habla de “crecimiento negativo”, es decir un crecimiento que no crece, o peor, que baja en lugar de crecer.

Tanto los eufemismos como las metáforas, son ejercicios inteligentes del lenguaje, porque disfrazan lo que nadie se anima a decir de manera directa y brutal. Para hablar de los muertos se usan términos igualmente eufemísticos, como fallecimientos, o decesos, y en el caso de los enfrentamientos armados en conflictos se habla de “bajas”. Aquí en Dominicana para decir que alguien murió y pasó a “mejor vida” se recurre al béisbol: “Ya firmó pa’ los yanquis”.l

elCaribe, SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025

elcaribe.com.do

NATHALIE VEGA SOTO

Especial para elCaribe

En la obra literaria La mujer del César, José María de Pereda nos lleva a una historia que, aunque se desarrolla en el Madrid aristocrático del siglo XIX, sigue teniendo fuerza en nuestra época. A través de una trama que puede parecer sencilla —el matrimonio entre un abogado íntegro y una mujer de sociedad—, el autor trata cuestiones morales como la honra, las apariencias, la presión social, la fidelidad y el valor de la verdad. El relato transcurre en torno a una situación conocida desde viejos tiempos: no es suficiente con ser honrado, también hay que parecerlo. Carlos es el protagonista masculino, es un hombre trabajador, orgulloso y profundamente justo. Por el contrario, su esposa, Isabel, es rica y podría mantener el hogar sin que él mueva un dedo, Carlos prefiere mantenerse por sus propios medios, como si le atemorizara que lo tengan como un mantenido. “Trabajo… cuanto necesito para sostener mi casa a la altura en que la ves” (Pereda, 1875, p. 5), le confiesa Carlos a su hermano. Esa frase muestra su manera de percibir la vida: el respeto por uno mismo está por encima de la comodidad. Incluso cuando la sociedad le da opciones fáciles, Carlos prefiere el camino difícil, y tiene la convicción de que lo más fácil al final del camino sale caro.

Mientras él se sacrifica en su trabajo, Isabel se la pasa por los salones de la alta sociedad, alrededor de gente superficial, derrochadores, arrogantes y vanidosos. Aunque Isabel no es una persona con malas intenciones y tampoco le es infiel a Carlos, tiene una debilidad: el alarde. Le gusta ser admirada, ser la más elegante, eso la lleva a tomar caminos dudosos. Su error más grave no es el engaño carnal, sino aceptar, casi como un capricho, un lujoso aderezo de diamantes que le regala el vizconde del Cierzo, un personaje que simboliza el cinismo y la frivolidad del mundo al que ella pertenece. Lo más alarmante del caso es que Isabel no acepta ese regalo por amor al vizconde ni por interés económico. Lo hace por despecho, por rivalidad con otra mujer de su círculo, la de Rocaverde. “¡Oh! ¡no digo dos mil duros, diez años de mi vida me hubieran parecido hoy poco para comprar una ocasión como la que se me presenta de humillar la tonta vanidad de esa mujer!” (Pereda, 1875, p. 32). Esta frase resume su verdadera motivación: el deseo de destacarse, de vencer en una rivalidad sin sentido que solo es lógico en el mundo en el que ella está.

Esta escena cambia el rumbo. Isabel no es mala pero tampoco es inocente. Sus ganas de estar en la alta sociedad y aparentar la lleva a ser usada por un hombre como Frasco Pérez, el vizconde del Cierzo, quien ve en ella una conquista que le

daría prestigio y honor, es decir interés. Y es que este vizconde no es más que un maniquí bien vestido: superficial, calculador, educado en los garitos y picaderos, y obsesionado con el reconocimiento. De hecho, cuando logra que Isabel acepte el aderezo, se regodea en la idea de que ella le debe algo. “Iré a recogerlas —respondió el vizconde despidiéndose y saboreando el placer que sentía al considerar el arma que en sus manos colocaba Isabel” (Pereda, 1875, p. 32). Este tipo de “arma” no es otra cosa que el chantaje emo-

mente acepta el aderezo con una sonrisa: “Le esperaba” (Pereda, 1875, p. 34). Para Ramón, esto es incomprensible. No conoce cómo es el mundo urbano, pero sí sabe que hay cosas que no deben pasar, aunque sean legales o incluso algunos lo vean bien.

Aquí es donde la obra llega a su mayor profundidad. No se trata solo de si Isabel es fiel o no. Se trata de cómo una acción aparentemente inofensiva —aceptar un regalo— puede poner en juego la reputación y fama de una persona, la tranquilidad de un matrimonio y la paz de conciencia de un hombre. Porque en esa sociedad, como en muchas todavía hoy, la mujer no solo debía ser honrada, sino también parecerlo. Y si llegaba a fallar en lo segundo, podía arrastrar consigo a su esposo, como si su conducta fuera acondicionada a la suya.

La sociedad que nos da a la vista Pereda está centrada con las apariencias. Solo hay que ver a la marquesa del Azulejo, una mujer que se autoproclama defensora de la virtud pero que vive del chisme, del interés, de las apariencias y de la curiosidad maliciosa. “Curiosa por carácter, y ya en segunda fila por edad, es excusado decir que las mujeres que más brillaban en los salones que ella frecuentaba eran el objeto preferente de su curiosidad” (Pereda, 1875, p. 16). Ella es la clara imagen de una hipocresía colectiva: se exigen virtudes, pero solo mientras estas puedan mostrarse en público en lo íntimo es distinto.

A través de estos personajes, Pereda nos hace pensar sobre lo complicado que es vivir con rectitud en un mundo que valora más lo menos valioso. Carlos, que lo intenta con todas sus fuerzas, termina atrapado entre su deber, su amor por Isabel y su miedo al juicio y críticas de los demás. Isabel, que no ha hecho nada malo, cae en la trampa de las apariencias y se deja envolver por una rivalidad sin razón. Y el vizconde, en su papel de marionetista elegante, solo demuestra que la falta de escrúpulos y valores puede esconderse bajo la más fina educación.

cional, o social, disfrazado de buenas obras.

El problema moral se agranda aun más cuando entra en escena Ramón, el hermano de Carlos. Él viene del campo, representa el sentido común, la sencillez y la honestidad. Al ver el ambiente en el que está su hermano, se inquieta. Se da cuenta del regalo y de la carta del vizconde, y aunque no tiene evidencias de una infidelidad, lo que ve le basta para angustiarse profundamente. Isabel no se sonroja, no se excusa ni se justifica. Simple-

Al leer La mujer del César no simplemente estamos ante una historia bien escrita, con personajes vivos y diálogos interesantes. Es también embarcarnos en una introspección. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien solo por lo que hace y no por su esencia? ¿Cuántas veces hemos dejado de ser nosotros solo para que nos vean de manera distinta? ¿Y cuántas veces nos hemos callado, como Carlos, por miedo al qué dirán? Son preguntas para reflexionar y pensar en cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias y no por lo esencial. Y tal vez por eso la novela de Pereda, aunque ambientada hace más de un siglo, sigue hablándonos con una claridad inquietante hoy día, cuando cada caso de la obra se ve reflejado en muchas vidas de hoy.

Es una novela que sin duda alguna invito a leer porque trata temas de sociedad y nos hace ver más lo de adentro, nos enseña lo que es juzgar, quedarse callado y no gritar cuando es necesario. l

La autora del artículo es estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En un mundo artístico cada vez más interconectado, surgen figuras que logran irradiar su talento más allá de las fronteras culturales y geográficas. Este es el caso de Ramón Junior Chávez, un bailarín, coreógrafo y pedagogo dominicano que se ha ganado un lugar des-

“Lejos

tacado en la escena de la danza contemporánea y comercial y que está conquistando este mundo desde Madrid. Con 28 años, representa una nueva generación de artistas dominicanos que están forjando su historia desde la diáspora, su danza no solo entretiene, sino

que provoca, conecta y transforma. Su cuerpo es testimonio de una identidad plural, de un Caribe que se reinventa desde los escenarios del mundo. Desde su residencia en Madrid, Chávez despliega una carrera multifacética: interpreta, crea y enseña.

MARÍA E. PÉREZ ROQUE

FOTO: FUENTE EXTERNA

l ¿De Santo Domingo al corazón de Europa, cómo comenzó tu formación en el ámbito de las artes?

l Me formé en la Escuela Nacional de Danza (Endanza) y en la Academia Amaury Sánchez (AFA) en Santo Domingo. Posteriormente, me trasladé a España, donde obtuve una licenciatura en Coreografía e Interpretación de la Danza Contemporánea, eso fue en la Universidad Rey Juan Carlos. También cursé estudios de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Esto ha aportado a mi perfil artístico profesional una visión más amplia sobre los medios, la narrativa y la cultura. Mi camino profesional comenzó en agrupaciones dominicanas como Royalty Dance Co. y Endanza Juvenil, donde se consolidó mi experiencia antes de dar el salto a Europa, donde hoy continúo desarrollando una carrera en expansión.

l Tengo entendido que comenzaste primero con videoclip, y luego te llevaron a grandes escenarios.

l Empecé realizado algunos videoclips y creo que por mi desarrollo y capacidad de adaptación a distintos lenguajes escénicos me llevaron a ser parte de espectáculos y producciones audiovisuales de artistas como Eladio Carrión, María Becerra, Feid, Rema, David Bisbal, Naiza, La Cruz, entre otros. En 2023, participé en los Premios Billboard de la Música Latina, en Miami, donde compartí escenario con Carrión en la interpretación del tema “Mbappé”. En 2024 tuve participación en eventos de gran envergadura como las Kings & Queens Finals, celebradas el 20 de abril del presente año 2025 en el WiZink Center de Madrid, y en su edición de diciembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, donde el espectáculo combinó fútbol y música ante más de 20 mil espectadores. En una de las producciones más impactantes del año. Asimismo, formé parte del elenco de bailarines del Coca-Cola Music Experience 2024, uno de los festivales musicales más importantes de España, celebrado del 13 al 14 de septiem-

Ramón es un dominicano que está conquistando el mundo de la danza en Madrid.

bre en el Recinto John Lennon de Getafe. Este evento reunió a miles de fanáticos de la música urbana y pop, con un cartel de lujo que incluyó a artistas como

En el ámbito audiovisual, he trabajado en proyectos cinematográficos como la película musical ‘Journey to Bethlehem’, donde compartí créditos con Antonio Banderas”.

Rauw Alejandro, Myke Towers y Violeta, con quien compartí escenario como bailarín, brindando una actuación enérgica, vibrante y técnicamente impecable.

Mi enfoque profesional se centra en desarrollar bailarines completos, no solo técnicamente preparados, sino conscientes de su cuerpo, de su cultura y su voz artística”.

Mi proyección internacional incluye representaciones en competencias como Hip Hop International, donde participé con Royalty Mega Group en representación de República Dominicana en Las Vegas, en Estados Unidos, y posteriormente a España en Arizona.

l Cine, docencia y evolución creativa, ¿cómo te involucras en estas áreas de las artes?

l En el ámbito audiovisual, he trabajado en proyectos cinematográficos como la película musical “Journey to Bethlehem”, donde compartí créditos con Antonio Banderas, y en la producción de acción de Netflix, “Santo”. Como educador, mi enfoque se centra en desarrollar bailarines completos, no solo técnicamente preparados, sino conscientes de su cuerpo, su cultura y su voz artística. He impartido clases y talleres en México, Colombia, Ecuador, Perú, Italia, Copenhague, Miami y en República Dominicana, donde vreo que he dejado una huella pedagógica en academias y convenciones de alto prestigio en América y Europa. l ¿De qué manera mantienes viva tu herencia caribeña?

l Lejos de diluirme en la mezcla de estilos globales, he mantenido viva mi herencia caribeña, integrándola en un discurso coreográfico que fusiono con los diversos lenguajes que he explorado a lo largo de mi formación: hip-hop, contemporáneo, afro, ballet, jazz, folklore y dancehall. Esta capacidad de hibridar movimientos tradicionales y urbanos me permiten construir una narrativa corporal donde conviven lo ancestral y lo moderno, lo técnico y lo intuitivo.

l Además de bailarín, ¿a qué otra actividad de dedicas?

l Actualmente, estoy presente tanto en los escenarios como en las salas de ensayo, donde formo y guío a nuevas generaciones de bailarines. Comparto mi experiencia como docente en centros especializados, entre los que se encuentran Elite Dance Studio, Connection Dance Center, Wosap Dance Studio, y otras academias de renombre en España. Lidero mi propio equipo de bailarines profesionales, con quienes participo en espectáculos artísticos, eventos corporativos y producciones de alto nivel en toda España. l