elCaribe, SÁBADO 2 DE AGOSTO DE 2025 elcaribe.com.do

Johhny Abes, el nombre y rostro de la crueldad

Conde

elCaribe, SÁBADO 2 DE AGOSTO DE 2025 elcaribe.com.do

Conde

de la tiranía. P.4

OGM recuerda que en el oscuro periodo de los 12 años de gobierno de Balaguer se produjo el secuestro del dirigente en 1969. P.7

“No tengo rituales a la hora de escribir”

Thays Espaillat, poeta y artista visual, habla de cómo vive la poesía y escribe de una manera despreocupada y espontánea. P.12

Este grupo, un orgullo dominicano, se ha mantenido latente en el corazón de los que creen en la cultura

MANUEL ANTONIO VEGA atacando10@gmail.com

En la tierra de Nicolás Ramos ha sido un distintivo el afán por el rasgo artístico-cultural y el rechazo a la vaguedad.

Los hatomayorenses han alcanzado la belleza por medio de la poesía, el cuento,

la narración, la nota musical, la pintura y la declamación, pero Las Marimantas, declarada Patrimonio Cultural de la República Dominicana, es una comparsa que no solo nos identifica como pueblo, sino que ha traspasado ese nivel para convertirse en un comparsa cultural con trascendencia nacional.

Aunque ha sido dura la batalla de los forjadores del arte cultural contra la pobreza, este grupo que nace en el distrito

Las Marimantas es un orgullo de la nación dominicana, son parte del espejo cultural que se vive en la provincia Hato Mayor del Rey, más en Yerba Buena”.

Las Marimantas son figuras culturales y míticas arraigadas en el folclore dominicano, con raíces que se remontan a la época de la colonia española. MANUEL ANTONIO VEGA

municipal Yerba Buena se ha mantenido latente en el corazón de los que creen en la cultura.

Como talón de Aquiles citamos al filósofo Ortega y Gasset cuando dijo “que hay muchos señoritos satisfechos, atento sólo a gozar de los bienes de la herencia social, sin preocuparse de su conservación y mejoramiento y mucho menos de averiguar cómo han llegado hasta él”.

Las Marimantas es un grupo representativo de la imponente cultura de Hato Mayor que cuenta con más de 40 años de existencia, un orgullo de la nación dominicana, parte del espejo cultural que se vive en la provincia Hato Mayor, más en Yerba Buena donde tienen su radio de acción, bajo la diestra dirección del gestor cultural Félix López Ferrand, quien lo ha dado todo para evitar que desaparezca esta arraigada tradición ancestral carnavalesca.

La ciudad de Hato Mayor del Rey fue durante las primeras décadas del pasado siglo cuna de una amplia gama de manifestaciones culturales, cuyo clímax se logró en el período 1970-1978 con la creación de numerosos clubes.

En ese contexto histórico nacen Las Marimantas de Yerba Buena, que no es más que un grupo de personas, mujeres y varones que ataviados con hojas de plátanos secas, un casco de comején, púas de colores y ramitas de jazmín se ha convertido en el símbolo que por décadas ha identificado a este rincón del país.

Félix López Ferrand, profesor de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD-Hato Mayor) es el mentor y quien por décadas dirige el grupo de personajes de Yerba Buena.

Cuando el grupo nació allá por el segundo quinquenio de la década del año 1970 se creía que eran fantasmas o figuras espantosas, que se crearon en las fiestas populares para causarles miedo a los niños. l

Qcon nuestra sugerencia de que hay médicos importantes de nuestra historia que no tienen su nombre en un centro de salud relevante. Algunos ejemplos:

Dr. Juan Kunhardt Oleaga, quien era un hombre trabajador, servicial, amable con todos, director que vivía en la esquina frente al hospital y estaba de servicio prácticamente las 24 horas del día. Nunca lo oí quejarse de que tenía exceso de trabajo, según señala el doctor Rodríguez Grullón, nativo de Montecristi. Kunhardt realizaba apendicectomías, colecistectomías, histerectomías, prostatectomías, cesáreas, reducía fracturas óseas y luego les ponía yeso. Un médico con gran vocación!

Dr. Manuel Tejada Florentino. El médico de Tenares. Exaltado por el Colegio Médico Dominicano como Médico de la Patria, su larga lista de servicios a los más humildes, su carrera como cardiólogo y su compromiso con el 14 de junio, que le costó la vida a manos de los esbirros de la tiranía trujillista, le hacen merecedor de que un centro, preferiblemente de cardiología lleve su nombre. De hecho, en una de las primeras actas de la sociedad dominicana de cardiología se establece que un centro de cardiología llevara su nombre.

Dr. Emil Kasse Acta. Destacado médico nacido en San Pedro de Macoris. Graduado en 1952. Comentarista deportivo, médico del escogido, en 1962 fue el primer presidente del comité olímpico dominicano. Organizador de la sociedad dominicana de pediatría de la que fue presidente en dos ocasiones. En 1975 inauguró el centro de pediatría y especialidades. Su entrega a los pacientes y su enorme labor social en diversos campos deben ser reconocidos con un centro estatal de importancia para resaltar la vida y obra de este excelente profesional y ser humano.

Dr. Jorge Hazoury Bahles. De don Nossym, como todos le conocían, se pue-

den escribir varios libros por sus obras. El hospital escuela de diabetes del Patronato de lucha contra la diabetes lleva su nombre, pero consideramos que un centro de salud estatal debería ser nombrado en su honor. Fue un médico destacado en su querida Barahona, ya que fue director del hospital de la Caja Dominicana de Seguros Sociales en aquella ciudad sureña. Luego su carrera como especialista en endocrinología le llevó a conocer la triste realidad de los diabéticos dominicanos, y creó el Instituto contra la diabetes y el Patronato de Lucha contra la Diabetes. Su sueño de edificar un hospital para diabéticos contó con el apoyo de toda la República Dominicana, ya que en los telemaratones para la diabetes colaboraron personas de todo el país y también dominicanos residentes en el extranjero. Ese hospital se convirtió en uno de los pocos centros en el mundo que ofrecía a los diabéticos todos los servicios médicos y todas las especialidades. No conforme con esto, el doctor Hazoury fundó un centro de educación superior, la Universidad Iberoamericana que se destaca como una de las más importantes instituciones de nuestro país. Pero no se detuvo y creó una escuela para educar a niños analfabetos que trabajaban en las calles. Una vida dedicada al servicio a los demás con entrega y dedicación.

Esto son algunos referentes, pero hay más! Un centro de salud debe llevar el nombre de Ellen koenig, quien trabajó intensamente en los primeros años de la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el sida. O el doctor Rubén Andújar, fundador y formador de cirujanos. Y qué decir del doctor Eliseo Rondón como formador de ortopedistas. ¡Un centro o un departamento de cirugía pediátrica debe llevar el nombre de Rafael Miranda!

Quedan muchos profesionales destacados que deben ser recordados en los centros del estado, aunque reciban reconocimientos localizados, debemos honrar a estos grandes maestros de la medicina dominicana. l DR. HERBERT STERN

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Se ha revoitiao Parí

Se ha revoitiao Parí

Diciendo que la Macrón

Ej un tremendo varón

Que nadie lo pue decí

No hay prueba de “yo-lo-vi”

Por eso e faita e repeto

Ai GRAN presidente eleito

Quien se cree Napoleón

Ei dijo que e mujerón

La Josefina e su lecho.

Na cambia si e hombre o mujei

La primera dama e Francia

Ej una opinión muy rancia

Y nadie se debe metei

Ei guto lo lleva éi

Y mejoi sería criticai

Las aima y el aisenai

Que Macrón pa Ucrania manda

A mí no me impoita si e faida

Que Brigitte va a enseñai.l JOSÉ MERCADER

La particular comparsa es un verdadero atractivo en tiempo de cosecha cultural, como patronales, el carnaval, o fechas conmemorativas, donde su participación es esperada por las personas que valoran la acción cultural del grupo.

El impacto cultural de Las Marimantas en Hato Mayor y en toda la República Dominicana es significativo. Representan una parte esencial del patrimonio cultural y de las creencias populares del país. Su presencia continua en el folclore dominicano refleja la rica historia y la identidad cultural de la nación, influenciada por diversas culturas y tradiciones a lo largo de los siglos.

En la época de la colonización, Las Marimantas se convirtieron en grupo estratégico de asaltos cívico-militares con la llegada de los españoles.

Félix López Ferrand explica que Las Marimantas empezaron participando en las fiestas patronales de Yerba Buena y Hato Mayor del Rey por allá por el segundo quinquenio de la década de 1970, pero que no fue hasta el 1980 cuando comienzan sus presentaciones en el Carnaval Nacional de Santo Domingo.

“Tras vestirse con casco de comején, hojas de plátanos, zapatos de suela, las Marimantas entran en escena con las cantadas de atabales, donde se baila de un lado a otro, y el comején es el elemento central de la comparsa que es símbolo icónico de la cultura de Hato Mayor del Rey”, expone López Ferrand.

Los colores en púas y el balanceo de un extremo a otro son para anunciar que ha llegado el Carnaval con Las Marimantas.

Reiteró que en principio el grupo surgió como una forma de meter en miedo a los niños de la comarca que no eran obedientes a sus padres o no querían comer e ir a la escuela. Los niños veían la aparición de Las Marimantas como cuco, que los asustaba, una acción que consiguió el apoyo de muchos padres, que les advertían a sus hijos que quien no comiera, no se bañara o no quisiera ir a la escuela iba a ser echado al bosque junto a Las Marimantas”

Agrega: “Los médicos, los ingenieros, maestros, abogados pasaron por la escuela de Yerba Buena con miedo de ser llevados ante el grupo de comején y hojas de plátanos secas”.

En definitiva Las Marimantas es la

identidad cultural de Hato Mayor, porque recoge de dónde venimos, qué hicimos y para dónde vamos en materia de cultura.

La Ley No. 68-23

El senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano logró la aprobación de la Ley núm. 68-23 que declara a las Marimantas de Yerba Buena como Patrimonio cultural Inmaterial de la Nación dominicana. G. O. No. 11129 del 30 de noviembre de 2023, siendo promulgada por el presidente Luis Abinader.

En su primer considerando la Ley establece que se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana’’ y recuerda que la Constitución de la Re-

pública reconoce el derecho a la cultura como un derecho fundamental y establece en el artículo 64, numeral 1, que es responsabilidad del Estado establecer “políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales”; Las Marimantas es uno de los personajes más antiguos del carnaval dominicano, constituyen la manifestación cultural de mayor importancia del carnaval de Yerba Buena que alienta el arte popu-

lar y mantiene vivas las tradiciones de sus habitantes.

Son personajes que identifican el carnaval de Yerba Buena, que ataviados con hojas de plátanos secas, un casco de comején, púas de colores y ramitas de jazmín, es el símbolo que por décadas ha identificado a este distrito municipal, el personaje más antiguo y emblemático de la zona.

Esta ley tiene por objeto promover, fomentar, proteger y salvaguardar Las Marimantas de Yerba Buena, al declararlas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación dominicana

En su artículo 4 la Ley establece que es responsabilidad del Ministerio de Cultura establecer programas generales de apoyo, desarrollo, protección, salvaguarda, conservación y promoción del personaje Las Marimantas de Yerba Buena en el ámbito nacional e internacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación dominicana, con la obligación de crear condiciones e inversiones para su fomento, así como el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia de este, actuando de manera coordinada con el gobierno local y asignando las partidas presupuestarias necesarias. l

Culturas y tradiciones a lo largo de los siglos

El comején o isópteros, son termitas o insectos, que se reproducen dentro de un panal, que ellos mismos producen con las excreciones generadas por la alimentación en la superficie de la madera, que al perforar extraen la celulosa para alimentarse. Pero es el panal o concha negra que se utiliza para hacer los sombreros que cubren las cabezas de Las Marimantas.

Hay que significar que a veces los cascos o sombreros han tenido que usarse con las termitas dentro de los túneles u orificios produce el comején, llegándose a observar el insecto correr por los rostros de los protagonistas de Las Marimantas.

Se utilizan además las hojas de plátanos y guineos, para cubrir parte del cuerpo de los participantes, lo que hace más llamativas las presentaciones.

PEDRO CONDE STURLA pinchepedro65@yahoo.es

Johnny Abbes era un ser excepcionalmente dotado para el mal. Exhibía, en efecto, un talento innato, una maligna inclinación luciferina, una vocación irreductible. Además se había preparado profesionalmente para ejercer el mal, se había organizado metódicamente: había adquirido en México los conocimientos que necesitaba para convertirse en un profesional del crimen. Es decir, tenía la formación y el talento y la plena disposición. El niño que se divertía sacándoles los ojos a los pollos había crecido y ahora quería sacarle los ojos a la gente.

No era, en opinión de Crassweller, un hombre de mucha inteligencia, pero lo compensaba con habilidades que eran quizás más útiles en su oficio. En este monstruo anidaba, como dice Crassweller, una especie de perversa imaginación. Lo inspiraba el trabajo destructivo, el ejercicio de la crueldad lo llenaba de júbilo. Disfrutaba intensamente el daño y el dolor que causaba. En ese oficio salían a relucir sus incontables recursos, su retorcida astucia.

Más importante que lo que tenia, era lo que no tenia. Carecía, en efecto, del más mínimo asomo de empatía, de moral, de principios, de cualquier sentimiento de simpatía o amor al prójimo. Era impermeable al dolor ajeno, un hombre despiadado en grado superlativo

Era, como lo define Crassweller, depravado, malvado, ambiguo en todos y cada uno de sus actos, un homicida lunático, un surtidor de infinita malicia y violencia.

La bestia, por supuesto, no tardaría en darse cuenta de que una persona como él podía serle muy útil y muy pronto empezaría a darle uso.

Lo mandó a Guatemala en 1957, después del asesinato del presidente Castillo Armas (en el cual la bestia había participado), como agregado militar. No era un nombramiento decorativo. Sus múltiples funciones incluían según parece la inspección de embajadas y consulados en America Central. Se extendían, pues, a otros países del área en los que trabajó con varios círculos oficiales y organizaciones de espionaje encubiertas.

Guatemala se había convertido, durante los Gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz en un refugio de exiliados dominicanos y de muchos otros países latinoamericanos, que posteriormente se habían vistos obligados a trasladarse a México y Costa Rica. De ahí la importancia de un hombre como Johnny

Abbes en Centro America.

Parte de lo que hizo, con gran diligencia y entusiasmo, fue crear una eficiente red de espías para recolectar información, toda la información posible sobre las actividades de los diferentes grupos del exilio, pero además contrató grupos de matones y organizó atentados que acabaron con la vida de conocidos dirigentes antitrujillistas. Uno de los casos más sonados fue el asesinato de Tancredo Martínez, que ocurrió en Ciudad México el día 23 de septiembre de 1957.

Su presencia y sus múltiples actividades extra curriculares no pasaron, sin embargo desapercibidas, y la prensa liberal empezó a denunciar su actividad criminal, a señalarlo como espía y matón de Trujillo, como organizador de varias fechorías.

Johnny Abbes se vio, pues, obligado a regresar de inmediato a Ciudad Trujillo. Se sabe que por esa misma época estuvo

en Haití, donde ayudó a entronizar en el poder al malvado Francois Duvalier en Haití. El mismo país en el que buscaría refugio a raíz del ajusticiamiento de la bestia y donde se supone que encontró o fingió su muerte en compañía de la de su familia.

Lo importante es que la bestia lo premió en 1958 por sus buenos servicios con un nombramiento espectacular. Lo puso al frente del recién creado servicio de inteligencia militar (SIM).

En realidad, Johnny Abbes fue el verdadero creador del Servicio de Inteligencia Militar. Recibió las riendas de un aparato de inteligencia que era resultado de la fusión de diferentes organismos de seguridad, recibió las riendas y el nombre. De lo demás, de reorganizarlo y modernizarlo, se encargaría él. La función del SIM era descubrir y reprimir, destruir cualquier asomo de actividades disidentes y conspirativas, y sobre todo aterro-

rizar a la población. Esta vez no sólo a la población civil. El SIM no haría distinciones entre civiles y uniformados, entre policías, guardias, marinos, altos funcionarios públicos y empleados de menor cuantía. Todos podían ser víctimas de acoso, investigación y sospechas. Johnny Abbes crearía una red de espionaje como nunca se había visto en el país. Una red internacional de espías que inspiraría terror en el país y en el extranjero y que había nacido casi en el mismo año que la Agencia Central de Investigación (CIA) de los Estados Unidos y con la cual mantendría vínculos muy estrechos.

Jamás había tenido Trujillo un colaborador con el que tuviera tantas cosas en comün, tan afín como Johnny Abbes, un servidor o aliado tan semejante a él, con tan voraz apetito por las intrigas, tan dispuesto a cometer la más impensable bellaquería. Lo cierto es que se sumergieron juntos en un pozo sin fondo que terminaría tragándose a la bestia. El pozo de maldad en que se hundiría la bestia.

Desde la caída de Anselmo Paulino, la bestia no había tenido una relación tan cercana y de tan extraña intimidad como la que tuvo con Johnny Abbes García. Además, Paulino fue un hombre al que le interesaban más los negocios que las intrigas. Johnny Abbes, en cambio, era un cancerbero, un perro de presa, aunque también supo hacer fortuna con el beneplácito de la bestia.

La relación con Johnny Abbes fue además mucho más absorbente y hasta un cierto punto enfermiza. La morbosa imaginación criminal de Abbes ejercía en la bestia una evidente fascinación. Johnny Abbes era, sobre todo, un intrigante, un conspirador a tiempo completo, un tipo extraño, frío, manipulador y calculador. Alguien carente de empatía a quien nunca le remordería la conciencia y no tendría problemas para dormir: un perfecto sicópata probablemente.

Durante esa época de pesadilla, en la medida en que aumentaba el desequilibrio síquico, la desconfianza y recelo de la bestia, sus lazos con Johnny Abbes no hacían más que estrecharse. Dicen que la bestia incluso se lamentaba por no haberlo conocido antes. Serían socios en las más grandes y siniestras y atrevidas empresas criminales de la era gloriosa. Eran tal para cual. Eran la pareja perfecta: un sicópata y un probable sicópata paranoico.

Johnny Abbes no era, sin embargo, el hombre que Trujillo necesitaba. Resultó ser a la larga un cuchillo afilado para su garganta. Su sanguinario servidor, su más devoto esbirro, su inapreciable Johnny Abbes, como se dijo, fue el mismo que lo sumergió en un pozo sin fondo, lo llevó por el despeñadero.

Mientras tanto, sería su más cercano y todopoderoso, odiado y temido colaborador, el más espantoso rostro de su gobierno. El despacho de Trujillo siempre estaba abierto para Johnny Abbes. Tenía acceso directo a Trujillo. Muy pronto se convertiría en el símbolo ominoso de los últimos años de la era gloriosa. l

elcaribe.com.do

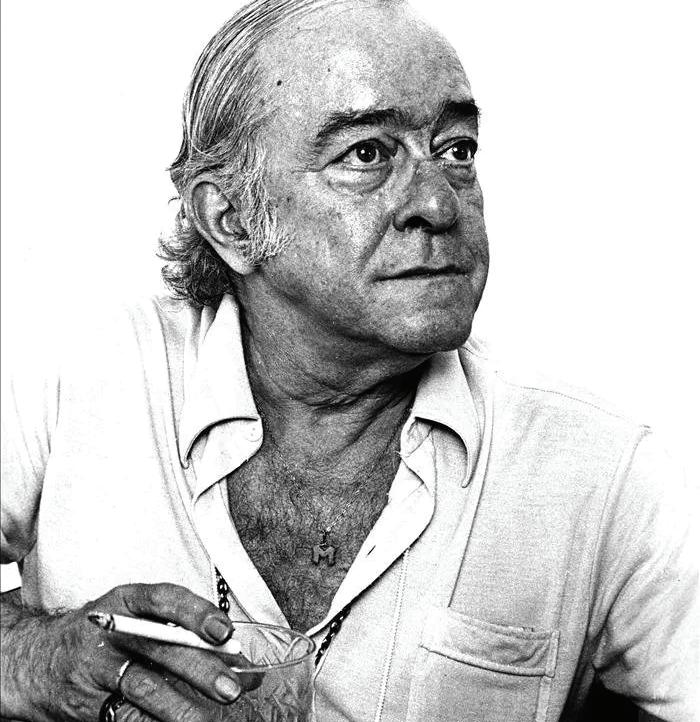

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

De mañana, oscurezco. De día, tardo. De tarde, anochezco. De noche, ardo. VINICIUS DE MORAES

La bossa nova es un hechizo musical fruto de la parcería de Vinicius de Moraes con el prodigioso Antonio Carlos Jobim. De la ardiente entraña de rapsoda que albergaba Vinicius emer-

gieron los vocablos de cantos infinitos: Garota de Ipanema, A felicidade, Manha de carnaval, Cancão de Orfeo, Chega de saudade, Insensatez, Por toda a minha vida, Se todos fossem iguais a você… Amigo de Neruda, de Guillén, de Aragón, Vinicius transformó la diplomacia en subterfugio y su devoción hacia el ser humano en enunciado de altísima nobleza. Era él un torrente de efusiones y vehemencias amatorias (nueve matrimonios y vastos idilios oficiosos). Charlaba sin sosiego en una libación interminable, amaba sin reposo y con vigor agotaba cada instante, como si escuchara las trompetas del Juicio Final.

La siguiente es una conversación incierta, en la que Vinicius acaso no estuvo presente. Con todo, las palabras se alzan como ráfagas guiadas por su voz y con el timbre esencial de alguien, saciado de albedrío, que opta por la belleza, por la música, por la excitación perpetua de vivir.

tella de cachaza para alejar la tristeza, y un poco de pensamiento para imaginar que se disuelve en el infinito?

Me refiero a propiedades materiales…

¿De qué más precisa un hombre sino de un pedazo de tierra, un pedazo bien verde de tierra, con una huerta y un jardín (que un jardín es importante) cargado de flores para oler? Y mientras vive, mientras espera, ¿qué más necesita un hombre sino de sus manos para cultivar la tierra y arrancar unos acordes a la guitarra, bajo la luz de la luna, y una garrafa de whisky para sacar los misterios, porque una casa sin misterios no merece vivirse?

Disculpe, Vinicius, pero yo insisto…

¿De qué más precisa un hombre sino de un amigo para departir, un amigo bien seco, bien simple, con el que no es necesario hablar (basta con mirarse); uno de esos que a veces desmerece un poco la amistad, un amigo para la paz y la guerra, un amigo de casa y de bar? Y mientras pasa el tiempo, mientras espera, ¿qué más necesita el hombre sino de sus manos para apretar las manos del amigo después de una ausencia, y para darle una palmada en la espalda, y para gesticular con el amigo y para servir todas las bebidas que quiera el amigo?

Usted todavía no responde mi pregunta…

¿De qué más precisa un hombre sino de una mujer para amar, una mujer con dos senos y un vientre, y una expresión peculiar? Y mientras pasa el tiempo, mientras espera, ¿qué más necesita un hombre sino de un cariño de mujer, cuando la tristeza lo aplasta, o cuando el destino lo arrastra con un oleaje sin rumbo? Sí, ¿de qué más precisa un hombre sino de sus manos y de una mujer –las únicas cosas libres que le restan para luchar por el mar, por la tierra, por el amigo?

A cuarenta y cinco años de la muerte del bardo, este paracronismo receloso convoca la imaginaria epifanía de su verbo, de su hechizo que no cesa... Para comenzar, desearía que me hablase sobre su pasión por la mujer y la guitarra…

La guitarra es no sólo una música (con todas sus posibilidades orquestales latentes) en forma de mujer. Ella es también, entre aquellos que se inspiran en la forma femenina –viola, violín, mandolina, violoncello, contrabajo— el único instrumento que representa la mujer ideal: ni grande ni pequeña, de pescuezo alargado, con hombros redondos y suaves, cintura fina y caderas plenas; cultivada, pero sin jactancia; renuente a exhibirse, a no ser de la mano de aquel a quien ama; atenta y obediente con su amado, mas sin perder el carácter y la dignidad; y, en la intimidad, tierna, sabia y apasionada… ¿Usted espera, un día, ser rico? ¿De qué más precisa un hombre sino de un pedazo de mar y de un barco con el nombre de una amiga, y un hilo con un anzuelo para pescar? Y mientras pesca, mientras espera, ¿qué más necesita un hombre sino de sus manos, una con el hilo de pescar y otra en el mentón, para así perderse en la anchura del mar, y una bo-

Vamos a su asunto predilecto: mujeres. ¿Cómo clasifica usted a las mujeres? Hay mujeres altas y mujeres bajas, mujeres bonitas y mujeres feas; mujeres gordas y mujeres flacas; mujeres caseras y mujeres callejeras; mujeres fecundas y mujeres estériles; mujeres primíparas y mujeres multíparas; mujeres extrovertidas y mujeres cerradas; mujeres homófagas y mujeres inapetentes; mujeres suaves y mujeres wagnerianas; mujeres simples y mujeres fatales… ¿Usted tiene un animal preferido?

Observe una gallina cualquiera picoteando la tierra o en su gallinero: qué auténtica feminidad, qué espíritu práctico y, sobre todo, qué salud moral. Es un animal que, en realidad, ama a su grupo; vive con un profundo sentimiento de permanencia, a pesar de la espada de Damocles que pesa permanentemente sobre su cabeza, o sobre su cuello; y rechaza muy poco las cosas del amor físico. Si las mujeres la imitaran, estoy seguro, vivirían más felices. ¡Y pondrían huevos! La naturaleza poligámica del macho que es, aparentemente, una ley de la Creación, ¡qué bien es aceptada por esa clase de féminas! Ellas se entregan con la mayor simplicidad, sin nunca perderse en lucubraciones inútiles, dramas de conciencia irrelevantes o utilitarismos sórdidos, como acontece en el mundo de los hombres. Sé que a usted le gusta también el caballo…

Que es, sin duda, después de la mujer, el animal más bello de la creación… l

WILSON ENRIQUE GENAO NÚÑEZ

PROFESOR A TIEMPO COMPLETO

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN WilsonGenao@pucmm.edu.do

El pasado 21 de julio se cumplieron 3 meses de la muerte del Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia de la Iglesia. A tres meses de su partida su legado sigue resonando y con especial expresión en el Gran Caribe. Durante su pontificado realizó 47 viajes fuera de Italia, incluyendo en el Gran Caribe a Cuba y Estados Unidos, 2015; México, 2016; Colombia, 2017 y Panamá, 2019. Además, creó 15 Cardenales del Gran Caribe sin incluir los que fueron creados de Estados Unidos.

Su legado doctrinal se traduce entre otros en la publicación de 4 encíclicas: Lumen Fidei (2013, sobre la fe), Laudato Si (2015, sobre el cuidado de la creación), Fratelli Tutti (2020, sobre la fraternidad) y Dilexit Nos (2024, sobre el amor divino). Además, publicó 7 exhortaciones apostólicas, 2 bulas papales, 99 cartas apostólicas, 75 motu proprio, 545 homilías, 26 mensajes Urbi et Orbi y cientos de meditaciones.

Su cercanía al Gran Caribe y América Latina en general se manifestó a través de sus viajes apostólicos, en los mensajes con motivo de las visitas ad limina apostolorum de los obispos y a través del compromiso con procesos que vivió la región.

No fue ajeno a la riqueza cultural de los pueblos caribeños, sino que la valoró de forma significativa. En su homilía con ocasión de la Misa por América Latina,

en la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano en 2017 sostuvo que debemos mirar “la riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, ella (Guadalupe) es signo de la gran riqueza que somos invitados no sólo a cultivar sino, especialmente en nuestro tiempo, a defender valientemente de todo intento homogeneizador que termina imponiendo -bajo slogans atrayentes- una única manera de pensar, de ser, de sentir, de vivir, que termina haciendo inválido o estéril todo lo heredado de nuestros mayores…”

De igual forma en las visitas a los países de la región resaltaba sus riquezas culturales, naturales y sus bondades. Por ejemplo, en su visita a México en 2016 en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático resaltó que “México es un gran País. Bendecido con abundantes recursos naturales y una enorme biodiversidad que se extiende a lo largo de todo su vasto territorio. Su privilegiada ubicación geográfica lo convierte en un referente de América; y sus culturas indígenas, mestizas y criollas, le dan una identidad propia, que le posibilita una riqueza cultural no siempre fácil de encontrar y especialmente valorar”. Al año siguiente en Colombia resaltó: “Colombia es una Nación bendecida de muchísimas maneras; la naturaleza pródiga no sólo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad”.

Tampoco fue ajeno a las problemáticas y desafíos de la región. Condenó el narcotráfico, la corrupción, desigualdad, la violencia y la injustica. Las preocupaciones y desafíos lo manifestó de diver-

sas formas. En la homilía con motivo de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe criticó “que muchas mujeres son excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica; jóvenes, que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una familia; muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas veces al turismo sexual…”. Abogó por la liberación de los presos políticos, estuvo comprometido con los intentos democratizadores para Venezuela y un crítico de la dictadura sandinista a la que calificó como “dictadura grosera” y “hitleriana”, por la persecución que sufrió y sigue sufriendo la Iglesia en ese país. Esto entre otros factores provocó que el gobierno de Nicaragua solicitara el cierre de la embajada de la Santa Sede en Managua.

Su cercanía y apoyo a la paz se manifestó en el proceso de paz en Colombia. En 2016 un comunicado de la Santa Sede expresaba que el Santo Padre reiteraba su apoyo “al objetivo de alcanzar la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano, a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos”. De igual forma en su visita a Colombia en 2017 en la reunión con las autoridades consideró que dicho encuentro le ofrecía “la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen, a lo largo de las últimas décadas, para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación”.

Los organismos de integración regional no estuvieron ausentes durante su pontificado. El compromiso de la Santa Sede de colaborar estrechamente con los esquemas de integración regional se hizo evidente en varios momentos. Por ejemplo, en el año 2015 en su sede en Georgetown, Guyana el secretario general de la Caricom en ese momento, Irwin LaRocque, recibió las credenciales del primer embajador de la Iglesia Católica con lo que este organismo de integración y el Vaticano formalizaron sus relaciones.

De igual forma, desde el año 2013 unos meses antes de asumir el liderazgo de la Iglesia el Vaticano se convirtió en miembro Observador Extra-Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Durante su pontificado apoyó los esfuerzos de este organismo en diversos temas. Así mismo, en el 2021 con motivo del 30 aniversario del SICA en un mensaje dirigido al organismo agradeció la labor del sistema en diversos ámbitos como la promoción de la integración regional y la atención a los desafíos sociales y económicos de la región. Su visión de la unidad debe resonar en las organizaciones de integración regional y en el rol que pueden tener como bloque en el concierto internacional en un mundo cada vez mas interdependiente.

La defensa de los más vulnerables y marginados, los trabajadores, la promoción de la justicia social, la paz, la dignidad humana, la fraternidad, la reconciliación, la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la casa común es una huella significativa en la Iglesia Católica y en el Gran Caribe del papa Francisco. l Centro estudios caribeños. PUCMM.

elCaribe, SÁBADO 2 DE AGOSTO DE 2025 elcaribe.com.do

Central de Datos

En 1969, la desaparición del joven Henry Segarra generó alarma nacional y llevó al presidente Balaguer a ordenar una investigación urgente

SERGIA MERCADO smercado@elcaribe.com.do

Han pasado 56 años desde que la desaparición de Henry Segarra estremeció a la sociedad dominicana en agosto de 1969. Segarra, vinculado a movimientos de izquierda, fue reportado como desaparecido por su esposa y familiares, lo que generó gran conmoción nacional y ocupó los principales titulares de la prensa. La presión pública obligó al presidente Joaquín Balaguer a ordenar una investigación urgente y a instruir a las autoridades a actuar “con el mayor celo y prontitud”. Durante varios días, El Caribe y otros diarios de la época documentaron el caso, que se convirtió en reflejo del clima político y de tensión social que vivía el país en aquellos años. En esta entrega, Retro rememora aquel hecho.

Génesis del hecho

De acuerdo con documentos periodísticos de la época, Segarra fue detenido en la fortaleza del Ejército Nacional de Dajabón en la mañana del lunes 25 de julio de 1969. Su desaparición fue denunciada por su esposa, Gladys, quien dijo haber recibido informes de que su esposo había sido arrestado en Dajabón.

Sin embargo, la jefatura de la Policía Nacional ratificó públicamente que “en ninguna de las dependencias de la cárcel preventiva del palacio de la institución, se encuentra detenido el dirigente izquierdista Henry Segarra Santos”.

Según la nota oficial, Segarra no figuraba bajo ese nombre ni ningún otro que pudiera haber utilizado en sus actividades políticas. Esta información fue ofrecida por el jefe de la institución, general de brigada Joaquín Abraham Méndez Lara, luego de que una comisión especial rindiera un informe a la jefatura.

Investigación interna sin hallazgos La comisión investigadora fue integrada por el coronel Bolívar Soto Montás, el teniente coronel Luis Arzeno Regalado y el mayor Antonio María de Lima Merino. Según su informe, tras una minuciosa requisa en la cárcel preventiva del Palacio de la Policía, no encontraron rastros de Segarra.

Los oficiales afirmaron haber conversado con cada uno de los reclusos y con los agentes responsables de la custodia de la cárcel, sin obtener confirmación alguna de su detención. Sin embargo, la declaración del recluso Rafael Vargas Matos cambió el panorama. Este aseguró haber visto al dirigente del MPD golpeado dentro del recinto policial.

la mañana del lunes 25 de julio de 1969. OGM

Señalamientos al coronel Almonte

Mayer

Ante esa denuncia, Gladys de Segarra responsabilizó directamente al coronel Almonte Mayer, de quien aseguró había dado la orden de detención y que desde hacía tiempo mostraba gran interés en apresar a su esposo, militante del Movimiento Popular Dominicano (MPV).

Gladys afirmó que Vargas Matos fue llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para rendir declaración sobre el caso. No obstante, las autoridades policiales no informaron la causa de su detención.

La señora Segarra denunció también que, aunque el presidente Balaguer prometió permitirle inspeccionar las celdas de la Policía, el general Méndez Lara se negó a su solicitud, alegando que hacer-

lo contradecía sus declaraciones previas de que el joven no había sido arrestado por la institución.

Negación militar y reacción del MPD

Los comandantes de la zona norte del Ejército y la Policía también negaron la detención de Segarra. El coronel Juan René Beauchamps Javier, comandante de la segunda brigada del Ejército, afirmó que Almonte Mayer, en Dajabón, le aseguró que ni en la Línea Noroeste ni en la zona fronteriza se había detenido al dirigente izquierdista.

Mientras tanto, el comité del distrito del MPD responsabilizó al Gobierno y al Departamento Secreto de la Policía Nacional por la vida de Henry Segarra. Según la organización, la desaparición formaba parte de una política sistemática de persecución contra militantes de izquierda.

Balaguer exige resultados

El presidente Joaquín Balaguer reaccionó ante la presión pública y ordenó al jefe de la Policía utilizar “todos los procedimientos legales y los servicios de inteligencia del gobierno” para esclarecer el caso. En una carta enviada al general Méndez Lara, Balaguer expresó: “Tengo la convicción de que usted no omitirá ningún medio a su alcance para dar fiel cumplimiento a estas instrucciones”. El mandatario dejó claro que la Policía debía colaborar estrechamente con la Procuraduría General de la República. Además, criticó que se pretendiera explicar la desaparición como parte de un plan orquestado por grupos izquierdistas para desacreditar a las Fuerzas Armadas, tal como sugería un comunicado policial del 7 de agosto de 1969. Balaguer expresó su esperanza de que la “presencia de un militar de carrera”

como lo era Méndez Lara al frente de la Policía fuera garantía de una actuación honesta.

Intervención de la Procuraduría

El procurador general de la República, Carlos Rafael Goico Morales, dispuso una investigación judicial en Dajabón, al considerar que la desaparición de Henry Segarra Santos podía tratarse de un crimen y no de una simple ausencia temporal.

Goico Morales instruyó al procurador fiscal de Dajabón a recolectar todas las versiones posibles y aclaró que la prioridad del Ministerio Público sería hallar a Segarra “vivo o muerto”, independientemente de la investigación ya ordenada al jefe policial por el presidente.

Goico Morales, dispuso esas acciones motivado por las declaraciones ofrecidas por dos reclusos, quienes aseguraron haber visto “personalmente” al dirigente Henry Segarra detenido en el Palacio de la Policía.

Los reclusos, identificados como Jorge de Jesús y Rafael Vargas Matos, afirmaron que Segarra fue visto dentro del recinto policial mientras era trasladado por agentes en un vehículo con escolta, rumbo a un destino desconocido. Ambos fueron llevados desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria hasta la sede de la Procuraduría General de la República, donde fueron interrogados por el procurador durante un encuentro que se extendió por aproximadamente dos horas.

Según trascendió, al momento de su comparecencia, los dos hombres presentaban signos visibles de maltrato físico. Llevaban los oídos cubiertos con algodón, lo que atribuyeron a las agresiones que supuestamente recibieron de parte de miembros de la Policía durante su estadía en el penal.

Temor por represalias

Gladys de Segarra pidió a las autoridades judiciales protección para los reclusos que brindaron testimonio. “Cumplieron con un deber ciudadano al denunciar que mi esposo estaba detenido en una celda secreta del Palacio de la Policía Nacional”, expresó.

Un caso sin cierre

A pesar de las investigaciones, testimonios, inspecciones y promesas oficiales, el paradero de Henry Segarra Santos nunca fue determinado. El caso permanece abierto en la memoria colectiva del país como símbolo de la represión política de los Doce Años de Balaguer, en una época en que la disidencia se pagaba, muchas veces, con la vida o con el silencio forzado. l

LILIAN CARRASCO

lilycarrascor@hotmail.com

Tse en la cantidad, en la presencia repetida, en el peso del reconocimiento. Pero hay momentos en que la justicia es, justamente, lo contrario: contención. Medida. Saber cuándo una presencia basta para hablar por muchas.

FRANK NÚÑEZ franknunez463@gmail.com

oda obra de arte desde la perspectiva de su creador aspira a ser mirada, valorada, comprendida, aceptada. Pero en la multiplicidad de experiencias que puede generar enfrentarnos a una pieza producto de la sensibilidad y el intelecto de un autor, hay una arquitectura invisible: el juicio, el contexto, la intención de equilibrio, las circunstancias, el conocimiento y la experiencia. En el arte, como en la vida, no todo lo valioso puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.

Los procesos que filtran lo excepcional no son cómodos, exigen precisión quirúrgica, sentido de proporción y, sobre todo, la capacidad de decir que no, incluso cuando lo que se niega es también extraordinario.

Hay quienes creen que justicia es multiplicación. Que el mérito debe reflejar-

La curaduría verdadera no responde a nombres ni a trayectorias. Responde a un mapa de armonías, a una voz coral donde cada pieza es parte de un tejido mayor. A veces, por defender ese equilibrio, se debe dejar fuera lo que merece estar dentro. Y eso, aunque duela, es también una forma de respeto.

Hay renuncias que se hacen desde la convicción. Otras, desde la incomodidad. Pero hay también una tercera forma: la que nace del desacuerdo con el rumbo general. Esa es legítima, siempre que se haga con elegancia. Lo triste es cuando se convierte en símbolo de lo que no se quiso entender.

El arte no necesita explicaciones. Pero los procesos sí. Y cuando estos han sido pensados con profundidad, desde el trabajo riguroso y el cuidado curatorial, merecen la confianza incluso de quienes no se ven reflejados en sus resultados.

A veces, el verdadero lugar de una obra no está en la sala. Está en la coherencia con la cual fue tratada. l

ETZEL BÁEZ etzelbaez@gmail.com

Filme sobre cuestiones sociopolíticas y criminales del narcotráfico. Pero es un retrato acomodado a partir de hechos verídicos en los que tuvo que ver Barry Seal. Él fue un piloto norteamericano que estuvo a las órdenes del cartel de Medellín al tiempo que informante de la DEA y piloto de la línea aérea comercial TWA. Me explico. Acomoda la historia como si se tratara de las iniciativas de un individuo en ser todo eso, pero lo cierto es que, si bien no deja de tener evidencias de que así sea –o pueda ser en cualquier actividad–, lo cierto es que en el narcotráfico jamás nadie logra llegar a donde llegó este individuo y salir airoso, pues nadie es dueño de su destino cuando ese destino es siempre el mismo en el crimen organizado: muerte violenta o prisión larga (salvo en RD con su impunidad). Su hoja de servicios mercenarios documenta que pilotó aviones en misiones militares en Vietnam, y eso ya es algo que nos dice en qué anduvo este personaje y por qué resulta atractivo para series de TV y películas sobre narcotráfico, pues hay que tomar en cuenta que todo eso lo hizo como resultado de los dividendos que produjo la Gue-

rra Fría en la industria armamentista norteamericana y de todo aquel que, como Seal, se aprovechó a sus anchas y se puso al servicio de los peores intereses que un individuo puede prestar contra su propio país. El filme se vale de exponer que Seal estuvo en el momento y en el lugar ideal por azar del destino (pero ya sabemos que el azar se estudia como categoría histórica, sobre todo en las lecciones al respecto de Karl Marx), por lo que se señala que este piloto no era cualquier piloto; este estaba entrenado para lo que le tocó. Es así como la historia contada procura una narrativa ‘didáctica’ con el claro objetivo de convencernos de lo ineludible de todos esos acontecimientos —como si no supiéramos que de tanto en tanto en la historia mundial los imperios se valen de las drogas para sus fines inconfesables—. Alejado de las fórmulas hollywoodianas, el filme retoza entre el combate norteamericano al comunismo, el enfrentamiento entre bandidos y el American dream, al tiempo que da pizcas de humor negro. Oportunas acciones cuando el personaje se dirige al público y habla a la cámara, un recurso válido usado como apoyo para contextualizar la narrativa. En Netflix. l

HHH GÉNERO: thriller histórico . DURACIÓN: 114 minutos.

Una tía junto a su sobrina huérfana sufre el maltrato dantesco del brujo Demetrio Boció, marido de la primera, con centro de “trabajos” en la comunidad rural de Mata Verde, donde llega la prole bondadosa de Manuel Piña y su esposa Eva, quienes por su caridad cristiana contribuyen a mejorar la suerte de las desventuradas Noelia y María, y las liberan del verdugo hechicero. El drama se encuentra en la novela Elegida, cuyo autor es el escritor y profesor Vicente Beras, en la que logra recrear el caos en que se encuentra la familia humana, y la dominicana en especial, en esta denominada “era posmoderna”.

Con el respaldo del cavernario padre de la tía Noelia, el brujo Demetrio las expulsa del rancho pestilente donde vivían, y son acogidas en su casa por la familia Piña, donde la huérfana María conoce al joven Jesús, con quien forma pareja tras un inocente noviazgo. “El mal”, representado por Demetrio, llega a competir con “el bien”, a la llegada a Mata Verde de un pastor evangélico que levanta una iglesia frente al caserón del brujo, la misma que se incendia misteriosamente durante una noche que la congregación naciente celebraba un culto religioso.

El novelista Beras, también profesor universitario, logra en esta su novena obra, personajes que representan la bondad, como la familia Piña; la maldad, con Demetrio a la cabeza; la hipocresía, con la pastora casada que denuncia los pecados de los hermanos de la iglesia mientras fornica discretamente con un joven de la congregación en una de las habitaciones para visitas, intriga que le enrostra el otrora hechicero cuando tras una cadena de fracasos entrega humildemente “su vida al Señor”.

La pareja de Jesús y María sale del campo en busca de mejor vida en la barriada capitaleña de Herrera. Comienzan a reproducirse sin olvidarse del campo de sus amores. Pero el caos se mantiene en toda la novela, con personajes que llegan a ver a Dios en la Naturaleza, al margen de las prédicas religiosas. Estos últimos parecen representar la sinceridad. l

SANTIAGO ALMADA

salmada@elcaribe.com.do o

La búsqueda de originalidad es una misión que todos los creadores y artistas se imponen y, en algunos casos, llegan a verdaderos extremos, como pegar una banana con cinta adhesiva en una pared y pretender que eso es arte. En el caso de los escritores, y de muchos poetas, esa búsqueda de diferenciarse llega al extremo de confundir originalidad con transgresión, juegan con los espacios tipográficos más que con las palabras y olvidan que, como afirmó alguna vez el escritor argentino Alejandro Dolina: “Se puede ser ortodoxamente genial como también transgresoramente estúpido”.

Sucede que el arte, como toda invención humana sometida a valoraciones subjetivas, es una representación de la realidad que no persigue verdades objetivas, tarea de la ciencia, sino conmover, asombrar, transmitir una visión particular de la belleza, pero el arte requiere constancia y estudio, ensayo y error, tensión y sufrimiento hasta lograr lo que el artista se propuso. Posiblemente en literatura, desde que se escribió la biblia, o desde que hace miles de años los sumerios fueron capaces de crear relatos tan fantásticos como el poema de Gilgamesh, no haya nada nuevo que inventar, salvo “re-crear” en la ficción situaciones que nos impulsan a reflexionar sobre las grandes preocupaciones de la humanidad, la soledad, el sufrimiento, el bien y el mal, la angustia ante un mundo que camina hacia su propia destrucción que parece cada vez más inminente. De ahí que, todo lo que los creadores actuales puedan llegar a “inventar”, ha de tener siempre algún punto de referencia en lo que ya se ha hecho porque hasta el lenguaje, como lo conocemos, fue inventado con anterioridad, y salvo que seamos capaces de crear nuevos idiomas, que posiblemente nadie entendería, la originalidad absoluta es imposible. Desde ese punto de partida, al que he llegado después de muchos años de buscar mi propia originalidad, creo preferible que al encarar la aventura de crear consideremos que todo cuanto hagamos será siempre una mezcla de lo que aprendimos y de cómo consigamos sazonar de una forma diferente esa combinación de carne de ave, hortalizas y verduras llamada salpicón, que Alonso Quijano consumía, según Cervantes, “las más noches”. l

elCaribe, SÁBADO 2 DE AGOSTO DE 2025 elcaribe.com.do

CERTIFICO Y DOY FE

RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO ARZOBISPO DE SANTIAGO

Introducción

ESanto Domingo, además de ser la capital política de una nación, es la ciudad madre de la fe cristiana en América. Todo en ella habla de comienzos, de raíces, de primacías. Aquí floreció la primera diócesis del Nuevo Mundo, la primera catedral, el primer monasterio, la primera universidad, el primer hospital, entre muchas otras cosas, y desde aquí se organizó la primera gran obra misionera del continente.

Fundada bajo la protección de Santo Domingo de Guzmán, padre de una Orden llamada a predicar la verdad con caridad y firmeza, la ciudad recibió desde el inicio una orientación clara: ser un estandarte de fe, cultura, predicación y misericordia en medio del naciente mundo americano. La herencia dominicana, en el sentido espiritual y carismático del fundador, marcó el rostro de la ciudad desde sus primeros días: una fe profundamente doctrinal, atenta a las realidades sociales, con vocación de formar conciencias y estructuras.

Cercanos a celebrar la fiesta litúrgica de Santo Domingo de Guzmán y un aniversario más de la fundación de la ciudad, debemos sentirnos llamados a custodiar y actualizar esa vocación original. Las primacías de Santo Domingo no deben dormirse en la nostalgia, deben convertirse en impulso para seguir siendo una Iglesia en salida, con la sabiduría de la tradición y la audacia del primer anuncio. Esta ciudad, bajo el amparo de su santo patrono, está llamada aún a ser madre, cátedra y taller de evangelización para la nación y para América.

1- Primera ciudad del Nuevo Mundo Santo Domingo fue la primera ciudad fundada de manera permanente por los europeos en América. Establecida en 1498 por Bartolomé Colón, y refundada por Nicolás de Ovando en 1502 en la margen occidental del río Ozama, fue desde sus inicios el centro administrativo, económico y religioso del incipiente mundo colonial. Esta ciudad fue el modelo sobre el cual se construirían luego las demás ciudades del continente. El hecho de ser la primera ciudad implica una responsabilidad cultural y espiritual. Aquí comenzaron los primeros intentos de organizar una sociedad con estructuras civiles, jurídicas y eclesiales. Aquí se escucharon las primeras homilías en castellano sobre suelo ameri-

cano, se impartieron los primeros bautismos, se celebraron las primeras misas, y se soñaron los primeros seminarios. Esta ciudad fue el germen de una civilización cristiana que intentó, en medio de luces y sombras, dejar una huella de fe.

2- Primera diócesis del Nuevo

Mundo

Una de las primacías más relevantes de Santo Domingo es su condición de sede del primer obispado del continente. La bula Illius Fulciti Praesidio del Papa Julio II, en 1504, reorganizó las primeras circunscripciones eclesiásticas de América y confirmó a Santo Domingo como diócesis principal. En 1546, el Papa Paulo III la elevó a Arquidiócesis Metropolitana, concediéndole el título de Primada de Indias, una distinción que aún conserva con legítimo orgullo.

Desde Santo Domingo partieron los primeros misioneros hacia otras islas del Caribe, a México, Centroamérica y Suramérica. Desde sus púlpitos, sus seminarios, sus conventos y catedrales, se formaron los primeros pastores de América. Por tanto, el título de Primada es una llamada constante a ser guía y referencia.

Hoy más que nunca, esta arquidiócesis está llamada a vivir con coherencia y alegría su primacía no como privilegio, sino como servicio.

3- La primera catedral Uno de los símbolos más visibles y elocuentes de la primacía de Santo Domingo es su Catedral Metropolitana, consagrada a Santa María la Menor. Fue comenzada en 1512 y concluida en 1541. Es la primera catedral del continente americano, y su arquitectura de piedra coralina guarda siglos de oración y de historia.

Allí han sido ordenados obispos, han sido acogidas delegaciones, se han despedido santos y se han sostenido gene-

raciones de fieles en medio de guerras, ciclones y pandemias. Su campanario ha sido testigo del nacimiento de la nación, de su fe, de sus luchas y de su redención. La Catedral, podríamos decir con toda verdad, es un sacramento de la memoria. Cada piedra habla de generaciones que creyeron, trabajaron y oraron. Y frente a ese altar mayor, todavía hoy se arrodillan los fieles para pedir la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz.

4- Universidad y evangelización del pensamiento

Entre las grandes primacías de Santo Domingo se encuentra también la fundación de la primera universidad del continente: la Universidad de Santo Domingo, erigida en 1538 por bula del Papa Paulo III. Nacida del esfuerzo intelectual y misionero de los dominicos, esta casa de estudios fue semillero de saberes humanos, pero también guía de formación cristiana de quienes tendrían la misión de guiar los destinos de estas tierras.

Desde sus aulas se impartía también una visión cristiana del mundo, una comprensión del ser humano a la luz del Evangelio, una ética que buscaba humanizar los procesos coloniales. Allí se discutieron los derechos de los pueblos originarios, la dignidad de la persona, la necesidad de formar pastores con criterio, ciencia y corazón.

Hoy más que nunca, necesitamos retomar esa vocación. En un mundo donde las ideologías confunden y donde la cultura a menudo se fragmenta, es urgente recuperar espacios donde la fe y la razón dialoguen con profundidad. Santo Domingo puede, y debe seguir siendo una ciudad donde el pensamiento cristiano tenga voz, rigor y belleza.

5- Tierra de predicación profética Uno de los momentos más luminosos y desafiantes de la historia de Santo Domingo fue la profética predicación de fray Antonio de Montesinos en el Ad-

viento de 1511. Desde el púlpito del convento dominico, este fraile levantó la voz en defensa de los indígenas, denunciando con valentía las injusticias cometidas contra ellos.

Aquella homilía, pronunciada a pocos años del descubrimiento de América, es considerada el primer grito a favor de los derechos humanos en el continente. No fue bien recibida por todos, pero quedó como semilla evangélica en la conciencia cristiana. Desde entonces, Santo Domingo carga el honor y el deber de ser ciudad que custodia la dignidad humana. Es misión permanente de nuestra Iglesia local que la voz profética no se apague, que la fe nunca se divorcie de la justicia.

6- Santo Domingo de Guzmán, modelo y patrono para la ciudad Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, fue un hombre enamorado de la verdad, lleno de misericordia y apasionado por la salvación de las almas. Su carisma se tradujo en una manera concreta de evangelizar: con inteligencia, con humildad y con ardor apostólico.

Los frailes dominicos que llegaron a la isla trajeron el nombre de su fundador, y también su estilo. Fundaron conventos, predicaron, promovieron el estudio y defendieron a los más débiles. Esa herencia permanece. Celebrar al santo patrono de la ciudad es renovar el compromiso de vivir la fe con la radicalidad evangélica que él vivió.

7- Una ciudad que debe seguir evangelizando

No basta con haber sido la primera, hay que seguir siendo fuente. Santo Domingo tiene la vocación de irradiar luz al resto del país y del continente. Por su historia, por su peso cultural, por su papel eclesial, está llamada a ser centro de renovación pastoral, de formación cristiana, de envío misionero.

Desde sus seminarios, universidades, movimientos apostólicos, parroquias y comunidades religiosas, la capital puede seguir nutriendo de fe a muchas otras regiones. Pero para eso necesita una vida interior robusta, una pastoral dinámica y una comunión profunda entre pastores y fieles. Si esta ciudad vuelve a escuchar la voz del Espíritu, será nuevamente “cabeza, madre y maestra” de muchas Iglesias hermanas.

Conclusión

CERTIFICO que al celebrarse próximamente la fiesta litúrgica de Santo Domingo de Guzmán y la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad que lleva su nombre, he querido refrescar algunos datos sobre sus primacías y promesas de lo que debe ser y seguir siendo.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los dos (2) días del mes de agosto del año del Señor dos mil veinticinco (2025).l

VALENTÍN AMARO

Especial para elCaribe

Carpintero, poeta, crítico literario, editor y gestor cultural. Ejerce el periodismo cultural, la fotografía artística y el fotoperiodismo. Se desempeñó como editor web y redactor de la revista cultural El Caimán Barbudo. En el año 2013, la Editorial Letra Viva, Coral Gables, publicó su poemario Con la isla al hombro, con prólogo del profesor y poeta cubano Roberto Manzano, antología personal que compila los cuadernos Costal de pecados, Coordenadas del olvido y Sinapsis en la garganta. Su obra poética aparece incluida en las antologías Rapsodias, selección de poesía contemporánea, Montevideo-Brasilia, 2006, Editores Bianchi del Movimiento Cultural aBrace, Uruguay; en el poemario Unidos por la Poesía, Ediciones Mañá 2008, España; en la antología El ojo de la luz, 2009, selección de poetas y artistas plásticos cubanos, edición bilingüe impresa por Diana Ediciones, Italia; El Libro Verde, editado por el Festival Internacional de Poesía de La Habana y el Gobierno del estado de Tabasco, México, 2011; y Los pasos encontrados, editora aBrace presentado en el Festival Internacional de Poesía de La Habana, 2016. Poemas suyos han sido publicados, además, en las revistas El Caimán Barbudo y Educación, así como en el portal digital de Cubaliteraria, en el sitio digital de Literatura Cubana Contemporánea Isliada, en las revistas Mar desnudo y Vigía, de Matanzas. Fue fundador, coordinador, conductor y productor de los espacios de crítica y poesía: Informalmente formal y Habana.com, en La Casa de la Poesía y el Centro Cultural de Promociones Literarias, respectivamente, donde entrevistó y redactó reseñas críticas sobre la obra de los poetas invitados.

LUZ

ESCRUTADORA

Cotidiano en lo remoto con el alma soterrada en la palabra insisto en el ayer de las trampas. Trato de ser verosímil hasta en mi epitafio siguiendo el crepúsculo de la sangre que derraman los muchos desde entonces los muchos que soy en el aplastante manantial de los sucesos.

Ahora me tildan la razón

en las bravatas horas de la esperanza.

Qué vehemencia edifica mi sombra oculta mi voz del fuego de su sonrisa alta agrupando consignas que maceran el anhelo.

Incorporar semillas empeños arquitectura de sinuosas humedades.

Filo de pétalos al espacio de la lujuria.

Paz virtual de temblores enfebrecidos una paz que no exista en la oscuridad de la almendra ni en la subterránea manía de cuerpos rescatados de esta saturación in-útil del viento aproximándose a la osadía.

Digo viento y me suena a tergi-verso el éxtasis de las aguas bajo la precisión hirsuta de las cavernas. El presagio de la eucaristía ¿Alegato de mortales?

Acaso sea un pánico prístino y mate la desidia mi último balazo y hundido en mi gruta tú misma el último epitafio.

PÁGINA EN BLANCO

de la voz en el paisaje. Duele cuando se hace presencia. Como cerrar un libro y saber que hay páginas que nos has leído.

en la demencia más legal apostando mis órganos al fuego de la verdad y encuentro el filo de la navaja bajo mis pasos cuando solo me daban una tribuna en el zodiaco la voz sonámbula del miedo al espectro.

Entonces un escalofrío cifró la travesía a través de mi dermis instalándose en el regazo hasta encontrar la piedra que cubre mi luz escrutadora de transcurrir en el tiempo. Mi luz de cincelar el futuro de los días que no arriban

Digo todo, aunque sea al vano soy de la estirpe de los que desafían porque sé que en la página extrema su abismal signo en la obscuridad lo aclama desde ese desacierto que cubre mi luz escrutadora.

Y SI YO

Y si yo fuera un escarabajo tú serias hojarasca humus donde germinan mis sudores. Y si yo fuera una mar un río siquiera tú serías esa roca tal vez arena estero cauce.

¡Tan solo cauce! Y si yo fuera entre tanta metafísica piedra de un cosmos aleatorio tú sin fin ni principio sumarías un cosmos de elocuencias y teorías pero si yo fuera en mi afán de Ser uno que de repente salte hallaría deshabitada la respuesta de desgranar el futuro entre dos tiempos.

EL SILENCIO

El silencio es una lágrima después de un tango. Una pulsación laberíntica de los ojos en el desván de los sueños. Un antes. Un próximo. Una gota que corre detrás del mutis de las puertas anclado al regazo de las despedidas. Y es el ruido sordo

El silencio es fino como el delito más insoportable.

Y la palabra no es el puente sino el pretexto.

El silencio es un archipiélago Sin aves un cuenco del alma. Un mar sin olas para golpear la memoria. Cómplice de las teclas soporta la furia del sonido.

En él vuelo repongo el plural del Yo haciéndome su compañero.

En este punto hay un espacio pálido.

Un diciembre sin utilidad

creyendo en Zeus explotando la metralla buscando caravanas de pecados. Nosotros los de mañana ayer remoto aldaba dispersa evocando escudos para desnudarnos con despedidas con espejos al amparo del tiempo y las desigualdades. En este punto hay un espacio pálido.

CREO EN EL SUEÑO ANTIGUO

Un mañana en el suspiro de cada ayer. No encuentro la forma de pagar la palabra los trazos apolíneos de mi cuerpo no alcanzan la alegría desnuda. Nada como macerar dentro de los míos tus labios debajo del capulí.

Tengo la memoria y una página en blanco la celda y el fuego ante mí.

Voy al abismo de su luz buscando la mía propia.

Ella es una (de) mirada irreverente con su espesa blancura.

Ella es espacio yo viento.

Ella es tiempo yo presente perpetuo.

Ella es futuro Yo gerundio incierto.

Encendido en el hueso que me sostiene apuntala mis ojos. Estoy desplazado por el verso la fiebre del terror cedió a tanta miel en mi pupila.

¿Quién habló de página en blanco quién… con absoluto desconsuelo?

ESA OPCIÓN IMPOSTERGABLE

Había decidido escoltar su soledad acompañada. Diástole y sístole del corazón se procuraban la iniciativa cuando su mirada indulgente se cruzó con la mía en quebranto. No hubo cómplices. No hubo inocentes. El tiempo y la vida... - “¡Ay, la vida!” fueron energías adicionales sumándose al equinoccio de nuestra primavera. Cuando la tristura asoma sus fauces la razón se aproxima al deseo, el deseo se sumerge en el ansia el ansia se escurre por los remiendos del alma el alma se forja en las brasas que van quedando y uno cree que las cenizas son los espasmos de la vida... - “¡Ay, la vida!” cubriendo la anchura de la felicidad. Y es de valientes, -dicensaltar del espacio infértil de los lamentos cansinos para hallar el alma elevada de la semilla que nos sostiene. Se disuelve la negrura del rio y una pulcra luminosidad señorea atisbo de fragmentos crujen y sonidos de esperanza saltan a la plaza de los anhelos. De entre la hojarasca un ápice eleva su clorofila hasta las afinadas melodías del viento. Substancias del amor Crisol de la esperanza Trino del reloj Costura de la vida... - “¡Ay, la vida!” ¡Esa opción impostergable! l

Esta página es una colaboración especial para este suplemento.

LEONERIS BÁEZ RAMÍREZ

Especial para elCaribe

Somos lo que pensamos, y sin pensamiento no hay ser humano; o al menos es lo que siempre he creído. Pessoa se atreve a expresar aquello que en nuestro interior, y con nuestra autoconvivencia, en realidad percibimos. Cuando nos encontramos con nosotros mismos e imaginamos múltiples escenarios: la muerte, la vida, aquello que acontece en los pequeños detalles y nos permea(como humanos que somos).

Entre sus tantos poemas, expresa en “Sueño : No sé quién soy en este momento. Duermo sintiéndome…. Si existo es un error saberlo” (Pessoa, 1923, p. 27).

Se plantea una idea del existencialismo que probablemente todos nos hacemos, pues muchos desconocemos quiénes somos y nuestro propósito. Y aunque esto también se torna filosófico, es difícil reconocer que esta clase de sentimientos y pensamientos y el porqué están presentes, pero evadirlos también nos convertiría en robots.

En su poema “En la noche” también

cumple sus primicias con el verso “Recuerdo lo que hice y lo que pude haber hecho en la vida” (Pessoa, 1928, p. 68). Con esto confirma que la angustia y el arrepentimiento nos persiguen, y que con la edad, hay tanto del pasado que pudimos haber cambiado, quizás, con las más mínimas decisiones. Es aceptar que no hay forma alguna de volver a ese pasado que nos mantiene en un ciclo atrapados, siempre mirando atrás, buscando lo que hemos perdido: incluso haciendo que perdamos el foco en el presente y en el momento más importante de la vida: el ahora. Pareciera que somos incapaces de vivir el presente, añoramos constantemente lo bueno del pasado y hacemos lo de hoy constantemente pensando en el futuro: trabajamos porque tenemos que pagar gastos como renta, alimentos(y procurar que sean saludables para en un futuro no tener diabetes), transporte… y en ese mismo ajetreo, se nos va la vida. A menudo, llamamos locos a aquellos que deciden vivir viajando, en ese nuevo estilo ‘Carpe diem’, pero si los observamos, ellos están realmente viviendo. Y se nos pasa a vida de nuevo juzgando a otros. Y si lo vemos desde otro punto, ¿qué hay de malo con la nostalgia? Si es parte

también de nosotros, aunque esto pueda sonar contradictorio, incluso recordar es sano. Pero hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y la nostalgia, y es que, el primero idealiza lo imposible. Porque el arrepentimiento nos hace cuestionarnos negativamente, nos quedamos atrapados pensando en lo que pudo ser, como si nuestro corazón no supiera dejar ir lo que ya se fue.

La mente tiene esa costumbre de idealizar lo perdido, pensar en la posibilidad de que pudo ser mejor (y lo peor de todo es que en realidad todo depende de nosotros mismos, y nuestro valor se mide por lo que tenemos (pero ese es otro tema). Lo que en su momento fue normal, con los años se convierte en algo especial, como pasa en nuestra infancia. Aún recuerdo comer manguitos verdes con mi hermanita, subidas en lo más alto del árbol, disfrutando de todo lo que acontecía a nuestro alrededor. En ese entonces no veíamos la vida tan difícil como ahora se nos presenta, todo problema tenía múltiples soluciones y en mi mente, sería millonaria de tantas formas posibles… Todos tenemos esos días en que extrañamos ser niños otra vez, cuando todo parecía más simple e incluso nos preguntá-

bamos cómo era que los adultos vivían angustiados. La vida está pasando ahora mismo, en las pequeñas cosas: en el primer sorbo de café de la mañana, en la charla sin importancia con un viejo amigo, en ese momento de paz al final del día cuando te acuestas a ver los reels o algunos Tik Toks. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas que cada día nos hacemos. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos elegir qué hacemos con lo que tenemos ahora. Podemos dejar que nos ahogue en tristeza o usar eso para el hoy, como diría una persona especial: ¨hay que dejar ir lo que no se puede controlar¨. La nostalgia es como un sentimiento agridulce, a veces agria y a otras dulce, y en ocasiones: más agria que dulce, pero también nos recuerda cada etapa que hemos vivido y disfrutado.

En pocas palabras, en lugar de sufrir por lo que ya no está, tal vez lo mejor es agradecer por lo que fue y soltarlo, y vivir siempre el ahora al máximo. Porque la vida no es solo lo que pensamos o lo que recordamos, sino también lo que decidimos hacer con todo eso. Cuestionar nuestra existencia nos permite interiorizar con nosotros mismos. Y vale la pena, con sus dudas, sus nostalgias y todo lo demás que eso conlleva. l

Referencia

Pessoa, F. (1998). Antología poética. Letras Vivas.

La autora del artículo es estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

POETA Y ARTISTA VISUAL

Nació en Santo Domingo y pasó su infancia en una casa donde no se leían libros, pero se encargó, cuando llegó a una edad indeterminada porque no recuerda muy bien, de comprarlos, de pedírselos a familiares que viajaban al exterior, hasta que descu-

“No

brió en su interior “algo” que no sabe expresar muy bien qué es, y que fue como un impulso hacia la poesía, entonces comenzó a escribir y de esos poemas dispersos, que publicó en blog primero, surgió su primer libro, que se editó en la Argentina con el tí-

tulo de “Pudo haberse evitado”. Sus poemas tienen un tono intimista que invita al lector a una complicidad instantánea con la irreverencia, con el desparpajo, pero también revelan la tensión interior de un espíritu inquieto y desinhibido.

SANTIAGO ALMADA

FOTO: FUENTE EXTERNA

l ¿Dónde naciste y qué recuerdas de tu infancia?

lNací en Santo Domingo en mayo del 94, nunca salí de esta ciudad, salvo en algún que otro viaje, hice el preescolar en un colegio que se llamaba Lúmenes, cursé la primaria y el bachillerato en el colegio New Horizons, y después obtuve una licenciatura en Comunicación Publicitaria en Unibe.

l ¿Cómo comienza tu relación con la literatura y con los libros en particular?

lNo fue una revelación ni una cosa extraordinaria, porque crecí en una casa donde no había libros ni se leía mucho, fue a través de la escuela en primer lugar, y después cuando mi papá se iba de viaje yo le pedía libros, así fue ese comienzo, y cuando fui creciendo ya me empezó a interesar también escribir, o sea que no creo que haya nada extraordinario en ese acercamiento.

l ¿Tuviste problemas con algunas asignaturas durante el bachillerato por el hecho de que te gustara más la literatura?

lNo, aunque había algunas asignaturas que no me gustaban yo siempre tuve buenas calificaciones, no tuve muchos problemas en esa etapa, además, tuve una infancia y una adolescencia un poco solitaria, solía pasar mucho tiempo en casa de mi abuela, donde tenía cierta tranquilidad, aunque era también un ambiente restrictivo, es decir que viví una infancia recluida.

l¿Cómo fue la génesis de tu primer libro?

lEn realidad, la primera edición se publicó en la Argentina, en la editorial Eloisa Cartonera, en el momento en que yo estaba escribiendo esos poemas yo tenía entre veintiuno y veintidós años, y no tenía la intención de convertirlos en un libro, pero un amigo mío los leyó y así surgió “Pudo haberse evitado”, que para mí es importante no solo porque es el primero, sino porque refleja muchas cosas de mí en un momento en que comencé a vivir con una mayor independencia, hu-

Thays Espaillat vive la poesía como una parte natural de su ser.

bo una edición que hizo después Miguel de Mena para Cielo Naranja.

l¿Cómo te llegan los poemas a la mente? ¿Tienes un método a la hora de escribir o simplemente te sientas cuando te inspiras?

lNo tengo rituales de escritura, porque me gusta jugar con las posibilidades que tiene el lenguaje, entonces, a veces saco mi celular y escribo unas líneas cuando algo me llama la atención, después las reelaboro, porque además de jugar con el lenguaje me parece que cualquier imagen, cualquier suceso cotidiano es bueno para usarlo a la hora de escribir poesía. Tiene mucho que ver con prestar atención a las cosas que pasan a mi alrededor y entonces cualquier tipo de imagen es válido, a veces me llegan cosas en determinado momento y eso es lo que

vuelco en mis poemas.

l Hay en tus poemas una dosis de humor que se “infiltra” en las imágenes, ¿es algo que surge de manera espontánea o es deliberado?

lEso es algo innato, es decir, algo que tiene mucho que ver con mi personalidad, y creo que no podría escribir nada que no tuviera una dosis de humor, fue algo que descubrí cuando comencé a escuchar la música de Rita Indiana o la poesía de Frank Báez, eso me dio la idea de que yo puedo escribir como yo hablo, no hay para mí nada que merezca la pena tomárselo totalmente en serio, aunque el humor es algo que sí me lo tomo muy en serio, esa característica surge incluso cuando ni siquiera me lo propongo.

l¿Tu poesía te ha servido para “exorcizar” cosas que llevas muy adentro?

lDefinitivamente. Sí… me ha ayudado a sacar cosas y me ha servido para conocer mejor y entender todo lo que surge y se revela en el proceso de la escritura, incluso ese ritual exorcista se me aparece cuando hay gente que me lee y me dice que se identifica con lo que he escrito, así que agradezco el hecho de tener esa pulsión, esa habilidad ,si se le puede llamar de alguna manera, es como un proceso de autodescubrimiento que también me acerca a mucha gente.

l Háblame de tus lecturas

lCuando yo era una adolescente y llegué a autores como Cortázar esa forma de escribir me marcó por su forma de escribir hay un escritor estadounidense que se llamaba Richard Brautigan, que tiene varias novelas que me impactaron, últimamente estoy leyendo mucha teoría, porque soy también artista visual, como una antropóloga vietnamita que se llama Trin T. Minh-ha, que escribe de una manera muy amena.

l¿Crees que para escribir bien hay que leer mucho?

lMe parece que para ser buen escritor hay que leer, pero no creo que la cantidad sea un requisito, porque hay mucha gente que ha leído mucho, pero sin embargo escribe muy mal, además creo también que hay otras cosas que pueden ayudar a formarse como escritor y eso es lo importante.

l¿Qué le aconsejarías a la gente que está empezando a garabatear sus primeros poemas?

lLes diría que traten de sacar sus ideas afuera, que busquen su propio lenguaje, que no traten de ceñirse a los cánones para componer sus obras, y que cuando piensan demasiado en parecerse a un autor, que “le peguen un tiro” a ese autor y continúen escribiendo. l

Me parece que para ser un buen escritor hay que leer, pero no creo que la cantidad sea un requisito, porque hay gente que ha leído mucho y sin embargo escribe muy mal”.