Cultura

Atentado con bomba lesiona dirigentes PRD

Al

Papilín en la memoria, primera parte

Henry Mercedes, director general de Mecenazgo

años,

de tres importantes dirigentes del

Al

años,

de tres importantes dirigentes del

de la rica cultura que tiene nuestro país.

PATRIA URBÁEZ purbaez@elcaribe.com.doLLos centros comerciales, más allá de su naturaleza de alojar tiendas y ser un lugar para adquirir servicios o productos, se han convertido con el paso de los años en un espacio que sirve como esenario para diversas expresiones artísticas.

En diversas plazas del país, sus pasillos son utilizados como un espacio en el que los consumidores más allá de simplemente comprar, pueden aprender sobre historia, apreciar el arte y disfrutar

Desde exposiciones que pasean por las fiestas culturales dominicanas, como el Carnaval y la Independencia Nacional, la historia que recorre grandes acontecimientos e incluso la muestra de talento de artistas plásticos, muralistas y fotógrafos dominicanos, son algunas de las atracciones que llaman la atención de los visitantes.

Sobre historia, cultura y arte

dominicano

La plaza comercial Galería 360, es una de las principales muestras de ello. Desde la entrada al centro, se pueden apreciar diversas exposiciones temporales, como “Museografía: Guadalupe Casanovas” de

La plaza Galería 360 está desarrollando una política de acoger en sus pasillos exposiciones de este tipo para impactar positivamente y esparcir el talento local”

la Fundación Time Art, “Arte emergente por la educación”, y la colección de gorras de la tienda New Era que da un recorrido por las Grandes Ligas del Basaball.

Este centro también fomenta y hace eco del talento universitario, habilitando espacios para mostrar la creatividad de los estudiantes, como la exposición “Grafía de Luz”, una muestra de fotografías que da una mirada medioambiental de arte y comunicación de la Universidad APEC y la Expo Eva de los estudiantes de arquitectura de la universidad PUCMM, que exhibe modelos diseñados en honor a la dominicanidad. l

Los pasillos de plazas comerciales fungen como escenario para expresiones artísticas que muestran al públicocelebrarse 56 la Zona Retro recuerda los detalles sucedidos en un atentado que casi cobra la vida PRD. P.7 Monseñor de la Rosa y Carpio recuerda los 87 años del nacimiento del seminarista José Ramón Peña, mártir en la cárcel La 40 y del régimen de Trujillo. P.9 Mercedes habla de la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales (BNAV) 2023 a inaugurarse en agosto, en honor al artista Jorge Pineda, fallecido en 2022. P. 10 Exposición “Llega Bosch” a la entrada de la plaza Galería 360. FÉLIX DE LA CRUZ

do por el Sr. Amado Benedicto. La falta de recursos hizo fracasar rápidamente este proyecto. En Santiago funcionó la Clínica Mercedes, del Dr. Ramón de Lara, que se fusionó más adelante con la clínica del Dr. Grisolia. En Moca el Dr. José Dolores Alfonseca construyó a principios del siglo XX un edificio para albergar una clínica.

En Santiago en 1910 el Presidente Cáceres dispuso la construcción de un nuevo edificio para el Hospital con el nombre de San Rafael en el sitio que hoy ocupa el Hospital Cabral y Baez. Este hospital manejado por la Sociedad “La Caridad” desde el siglo XIX cerro sus puertas durante la ocupación norteamericana, pese a ser el sitio de referimiento más importante del cibao. Fue reabierto en 1924 y estuvo prestando servicios hasta 1936. En La Vega, la sociedad “La Humanitaria” solicitó y obtuvo permiso para establecer una lotería con el propósito de levantar un hospital. El hospital se inició con una romería y se estableció como sitio para su edificación el final de la calle Sánchez, en el barrio de “Guarionex”. Debido a la situación del país, y luego del asesinato del Presidente Cáceres el Hospital se sumió en el abandono, hasta que un médico militar de los invasores norteamericanos, el Dr. Robinson, promovió su terminación y habilitación. Fueron directores de ese hospital, los Dres. Ernesto Lamarche, Rafael Espaillat y Luis Manuel Morillo. El actual hospi-

tal de la Vega fue inaugurado en

les del siglo XIX, fue visitado por la comisión del Juro Médico, que se quejó de que en dicho hospital no había nada escrito, lo que dificultó el trabajo de la comisión. A principios

pital los Dres. Pedro Baron Coiscou y en 1909 el Dr. F. E. Moscoso Puello. En San Francisco de Macorís, en la visita que realizó el Juro Médico a esa ciudad, reportó que no existía hospital, tenemos datos del hospicio San Vicente de Paul, pero no es hasta 1911 que se gesta la construcción de un hospital.

En Puerto Plata en los primeros años del siglo XX el antiguo Hospital Militar fue cerrado y pasado al Hospital Mercedes. Este hospital perteneció a la Sociedad “ Unión Puertoplateña” y recibió en 1905 una subvención estatal autorizada por el Presidente Morales Languasco. Esta subvención tenía por objeto que los militares fueran atendidos en dicho hospital. En 1907 fue designado director del hospital el Dr. Pedro De Marchena. Diversas damas de la sociedad se integraron a labores de enfermería en el hospital, entre las que se cita a Evelina Vda Eve, Elvira Meskus y Margaret Mears. En 1914 se fundó un Hospital de Sangre, dedicado a atender heridos de las guerras que asolaban en nuestro país en esa época. Allí se atendían soldados y la mortalidad era de más del 15% de los heridos. En Moca existía a finales del siglo XIX el Hospital Santa Ana, pero para 1902, la comisión del Juro Médico no encontró hospital alguno. Igual situación se presentaba en Azua, en donde se había cerrado un hospital. El manicomio Padre Billini, fue objeto de felicitaciones por la comisión del Juro Médico que le visito en 1901 y 1902. l DR.

(DÉCIMA CIBAEÑA)

Gritó, gritó y gritó

Mariotti frente ai Congreso “Aquí se han llevao preso

A mi sócio” digo yo No hay delito, señaló Solo producen dolore

Ete gobieino de errore

Contra un Penco mansito

Con carita de santico Fabricao con amore.

HERBERT STERN

Fue Don Chaili a una faimacia Poi dolore del oficio

Llegó con cara e patricio

Pa’ una tisana de acacia

Beba miei, dijo Anatasia No coma uté calamare

Ni puipo ni na de mare

Que e gancho dete gobieino No vaya a llegai al infieino

Y lo pongan a agua y pane.

l JOSÉ MERCADER

La historia dominicana también tiene espacio, para quienes muestren afición por conocer grandes acontecimientos ocurridos en la isla. Entre ellas está “Llega Bosch”, un recorrido por el corto periodo presidencial que tuvo el primer mandatario constitucional de la República Dominicana y “Armas para el pueblo”, que aborda las historia de la Guerra de Abril, sumergen al público en la historia.

No se puede dejar de mencionar el arte en sus pasillos y establecimientos, con murales pintados por artistas dominicanos, como el plasmado en la tienda de café Starbucks, pintado por Norkelly Acosta, quien representa el arte surrealista, animado y colorido a través de su obra. Tampoco se pueden quedar los diversos atractivos hechos a base de material reciclado como el “Robot 360” por Wally Vidal, el Pez Recicla 360” por Luis Rivas, las “Tortugas 360” por Frank Robiou y el “Árbol 360” por Jerison Gómez, quien también es empleado de mantenimiento de la plaza comercial.

Idiosincracia dominicana

Otra plaza que también destaca el ta-

lento de los artistas dominicanos es Megacentro, con coloridos murales en las paredes de su estructura, que resaltan la beldad de la cultura dominicana. Iniciando por el gran mural en la puerta del parqueo que saluda a los visitantes de la plaza mostrando un poco la cultura y la representación de Los Mina, un sector de Santo Domingo Este,

donde esta ubicada la plaza, que fue pintado por el artista Rafael de los Santos “Poteleche”.

Aparte de este gran mural, sus pasillos también albergó la exposición “En Honor a la Patria”, con murales pintados en 2016 por artistas dominicanos, entre ellos Jorge Modafoca, Kilia Llano, Willie Gómez, Jean Carlos García (Champola),

Billy Dimayo, Christian Pimentel, Lizander Jimenez, Eddison Montero, Leks y Torrijo (MedioPeso), que temporalmente embellecieron la Plaza del Sol. A pesar de que ya no están ahí, cada año para el mes de la Patria realizan presentaciones y actividades para celebrarlo. Este año realizaron una exhibición de estatuas vivientes de los Padres de la Patria en Plaza del Mar.

Espacio al talento local

Las plazas comerciales también ofrecen a sus visitantes entretenimiento que involucran directamente el talento local, con espectáculos en vivo que hacen que la experiencia de una simple visita al centro comercial para adquirir un producto o pagar un servicio, sea divertida, entretenida y asombrosa.

Agóra Mall ofrece “Vívelo”, donde presentan tanto espectáculos como presentaciones en vivo de cantantes y bailarines dominicanos. El show más reciente fue “Yo soy danza”, un espectáculo que involucró estilos de danza clásica, neoclásica, contemporánea, popular, folclórica, urbana y jazz, presentada por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, en conmemoración al Día Internacional de la Danza”. l

El viaje a Guatemala representaba un total cambio de planes, cambio de rumbo y perspectivas. Representaba una inyección de entusiasmo renovador. Otra vez el exilio emprendía la vía de las armas y en condiciones que parecían más favorables que las de Cayo Confites.

A diferencia de los mandatarios cubanos, el guatemalteco Juan José Arévalo daría un apoyo irrestricto a los dominicanos y Juancito Rodríguez mantendría esta vez toda la fuerza expedicionaria bajo su mando y no ocurrirían episodios de anarquía como los de Cayo Confites.

Dice Tulio Arvelo que Juancito Rodríguez lo recibió en Guatemala con su cordialidad y franqueza habitual y que de inmediato dejó establecida su posición respecto a Cuba y a los cubanos. De hecho, Juancito Rodríguez no quería tener nada que ver con Cuba ni con cubanos, y ni siquiera con los dominicanos de Cuba. Nada se podía esperar de Cuba ni los cubanos. Cayó Confites había fracasado por culpa de ellos y no quería que se involucraran. La idea era organizar un pequeño ejército, un ejército disciplinado y bien entrenado, y además llevar armas que serían entregadas a los hombres del Frente Interno y a otros que eran leales a Juancito Rodríguez. Las cosas saldrían bien esta vez hasta que de repente salieron mal y se malogró la expedición.

«En síntesis —explica Tulio Arvelo—, el plan de la nueva invasión era el siguiente: introducir a Santo Domingo varios grupos de hombres bien entrenados que llevaran armas para unos quinientos o seiscientos hombres. Difería de Cayo Confites en que no era una verdadera invasión que se enfrentaría de inmediato con el ejército de Trujillo y difería de los planes de Puerto Rico en que en vez de introducir solamente las armas para ponerlas en manos del Frente Interno, éstas serían llevadas por hombres ya entrenados y además, y era la variante más importante, que los jefes militares irían desde afuera. Es obvio que una de las ventajas de ésta última variante era que dichos jefes eran gente que ya habían tenido experiencias tanto en lo de Cayo Confites como en lo de Costa Rica. Como es de notarse, la presencia del Frente Interno era en esencia lo que diferenciaba los planes de Cayo Confites de los de este otro intento de invasión. Otra de las características esenciales de estos planes era que se habían elegido tres puntos diferentes para hacer los desembarcos los cuales serían realizados por el aire, en vez de por mar como

Federico “Gugú” Henríquez Vásquez. F.E. en Cayo Confites. Dichos desembarcos se harían uno en el Sur, el otro por el Norte y el tercero en la región central de una manera simultánea. (1)

Ahora Tulio Arvelo serviría de enlace entre Guatemala y las islas de Cuba y Puerto Rico y se convertiría en un hombre de la plena confianza de Juancito Rodríguez. El grupo inicial estaba compuesto por gente que había dado prueba de lealtad y coraje, incluso con experiencia militar en Costa Rica, como Horacio Julio Ornes Coiscou y Miguel Angel Ramirez, dos importantes jefes que se habían distinguido en el combate. Los otros eran Miguelucho Feliú, Manuel Calderón Salcedo y Hugo Khunhardt.

Poco a poco se fueron incorporando algunos guatemaltecos, nicaragüenses y españoles veteranos de la guerra civil. El único cubano sería Eufemio Fernández, el que fuera comandante del batallón Guiteras en Cayo Confites. Eufemio Fernández era un caso especial, era médico y veterano de la guerra civil española, alguien de quien Juancito Rodríguez decía que se podía confiar en cualquier momento. El único cubano en quien confiaba.

Los demás hombres se irían sumando con discreción y poco a poco, con un límite más o menos establecido a causa

de la cantidad y disponibilidad de los aviones. El problema, que finalmente daría al traste con la expedición, es que con excepción de un hidroavión tipo Catalina, ninguno de los aviones tenía autonomía de vuelo para llegar a Santo Domingo desde Guatemala. Había que aterrizar en algún lugar para reponer combustible y obtener el permiso para hacerlo.

Con ese propósito, y el encargo de reclutar a Eufemio Fernández, Juancito Rodríguez enviaría a Tulio Arvelo en misión secreta a Cuba. Arvelo se reuniría por separado con Juan Bosch y Cotubaná Henríquez para que le consiguieran una entrevista con el presidente Prío Socarras, pero las diligencias fueron infructuosas. En cambio Eufemio Fernández accedió de muy buena gana y mejor talante a unirse a la expedición, junto a otros tres compañeros que habían estado bajo su mando en Cayo Confites.

Antes de regresar a Guatemala —frustrado, deprimido, decepcionado—, Arvelo tuvo un encuentro con su amigo Federico “Gugú” Henríquez Vásquez (hermano de Chito Henríquez), un luchador antitrujillista y destacado deportista de 27 años, que había participado en el desembarco de Normandía (6 de junio de 1944). Lo que sucedió en-

tre ellos es algo que Tulio Arvelo describe en una página memorable: Mi encuentro con Gugú Henríquez

«Tal vez fue ese estado de ánimo depresivo lo que me empujó a contravenir en parte las órdenes que tenía de no frecuentar el hotel San Luis para evitar los encuentros con los dominicanos emigrados en Cuba. Al día siguiente de mi entrevista con el doctor Henríquez fui por el hotel y como era casi inevitable me encontré con algunos dominicanos. Todos extrañaron mi presencia en La Habana y me acosaron a preguntas respecto a los motivos de mi viaje. Sospecharon que yo andaba en diligencias de la preparación de algo contra Trujillo. Dí cualquier excusa y a ninguno dije la verdad.

»A eso del mediodía me encontré con Gugú Henríquez e insistió en hablar a solas conmigo. No pude negarme por los nexos de amistad que desde la infancia me unían a este valioso luchador contra Trujillo y ex-compañero de Cayo Confites. Lo cité para esa misma tarde en la pensión, recomendándole que guardara la más estricta discreción.

“A la hora convenida Gugú fue a verme y después que me reiteró su seguridad de que yo andaba en alguna misión relacionada con la lucha contra Trujillo y dada la vehemencia que puso en sus alegatos y a que en realidad él no podía ser considerado como los demás emigrados residentes en Cuba puesto que no lo era ya que se encontraba accidentalmente allí, consideré que no cometía ninguna indiscreción al hablarle de la siguiente manera: “Es cierto, he venido en una misión de don Juan Rodríguez; pero tengo instrucciones precisas de guardar el más estricto secreto frente a las personas que no sean aquellas con quienes he venido a entrevistarme. Por eso nada puedo decirte”

»Su respuesta fue: “Tú no puedes irte de aquí sin prometerme que hablarás con don Juan para que me mande a buscar. No puedo permitir que te vayas sin hacerme esa promesa porque no concibo que se prepare una invasión a Santo Domingo y que después de este contacto contigo me dejen fuera de ella”.

»Al ver su actitud casi suplicante y teniendo en la memoria aquel viaje a Puerto Rico nueve años atrás en el que gracias a él logré realizarlo, no tuve fuerzas para seguir negándome; así es que le prometí hablar con don Juan, le pedí su dirección para mantener el contacto y nos despedimos.

»Muy lejos estábamos ambos de pensar que con aquella promesa se abrían las puertas que lo llevarían a la muerte escasamente dos meses más tarde». (2)

(Historia criminal del trujillato [124])

Notas:

(1) Tulio H. Arvelo, “Cayo Confites y Luperón. Memorias de un expedicionario”, págs. 122,123

(2) Tulio H. Arvelo, “Cayo Confites y Luperón. Memorias de un expedicionario”, págs. 134, 135 l

https://nuevotallerdeletras.blogspot.com/ Amazon.com: Pedro Conde Sturla: Books, Biography, Blog, Audiobooks, Kindle http://www.amazon.com/-/e/B01E60S6Z0.

elCaribe, SÁBADO 6 DE MAYO DE 2023 elcaribe.com.do

PEDRO DELGADO MALAGÓN pedrodelgado8@gmail.com

En el principio fue la risa; el mundo comienza con un baile indecente y una carcajada. OCTAVIO PAZ

Aristóteles afirmó que el hombre es el único animal que ríe. Dos mil trescientos años más tarde, el filósofo francés Henri Bergson dirá que también es el único animal que hace reír. Fuera de lo que es propiamente humano, Bergson aduce, no hay nada cómico. Al reírse de una bestia existirá, en todo caso, el asombro por una expresión o una actitud cercana a lo humano caricaturizado. Un paisaje ha de ser feo, espléndido o triste, pero nunca suscitará la conmoción que nace de lo ridículo.

En su libro ‘La risa’, Henri Bergson señala otras condiciones indispensables para que surja el fenómeno de la comicidad. Por un lado, la risa ha de proceder de la inteligencia y no sería posible si dicha facultad, por momentos, no fuese ajena a toda emoción. Dice él: “Lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia pura”. Otro rasgo, asimismo, es que la risa exige la intervención del grupo. Lo cómico no surge, no puede darse, así, en el aislamiento; exige, reivindica una “significación social”.

Acaso de este modo podríamos resumir la percepción bergsoniana: “Lo cómico es lo mecánico calcado sobre lo vivo”. El carácter de lo risible deviene en una ruptura, en una oposición entre el pensamiento y la realidad, en una suerte de juego que duplica la vida. Reímos siempre que una persona nos da la impresión de ser una cosa.

Existen formas de comicidad asociadas a las situaciones y a los caracteres, tanto como a las palabras. De ahí que, desde Homero hasta nuestros días, la literatura de humor registre hazañas en las principales lenguas de Occidente. Aristófanes, Petronio, Chaucer, Bocaccio, Rabelais y los escritores de la picaresca española traducen, mediante la chispa verbal, los espasmos del ser humano desde Atenas hasta el final del Medioevo y los días del Renacimiento. En los espacios sombríos del siglo XVII español, las voces y representaciones de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina y Calderón de la Barca aplacan con sus juegos de ingenio y sus sátiras y epigramas las penurias materiales tras la muerte de Felipe II.

Shakespeare y Ben Jonson, en la Inglaterra isabelina, escriben por igual estupendas comedias teatrales. En Francia, las obras de Moliére y Voltaire ilustran la comicidad y el humor negro. La chispa jocosa en lengua inglesa es notablemente caracterizada, durante las centurias XIX y XX, por Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, Gilbert K. Chesterton y Oscar Wilde.

Tras la aparición del cine mudo (a fines del siglo XIX) surgen nuevos giros sarcásticos (obviamente gestuales) con las imágenes de Charles Chaplin y Buster Keaton. La invención del cine sonoro, unos 30 años después, trae a Groucho Marx y sus hermanos, dueños de rejuegos lingüísticos y trazos interpretativos cercanos al surrealismo.

En España, el siglo XX dio paso a Wenceslao Fernández Flores y sus “astracanadas”, además de la gran cumbre del humor surrealista que fuera don Ramón Gómez de la Serna, creador de la “greguería” (según él, igual a humorismo más metáfora). También la revista española ‘La Codorniz’ cobijó una notable generación de humoristas de la altura de Enrique Jardiel Poncela, Álvaro de la Iglesia y Alfonso Paso. (Un inciso: dado el humor subversivo de los escritos publicados en La Codorniz, la revista fue clausurada en numerosas ocasiones por el gobierno de Franco. En uno de esos trances, y ante la inminencia de un cierre prolongado, fue expuesto el siguiente titular: “Bombín es a bombón/ como cojín es a equis/ y a mí me importa tres equis/ que me cierren la edición”. Lo que ocurrió es muy fácil de imaginar).

En los años de la Transición española, la pareja de Tip y Coll (formada por los escritores y actores Luis Sánchez Polack –Tip-- y José Luis Coll) sublevó la escena con el recurso de un humor de elevada solvencia intelectual, sostenido en juegos de palabras y transposiciones orales vertiginosas. José Luis Coll publicó en 1975 un diccionario con términos de su invención. Aunque no me siento inclinado a comentar dicha obra, sólo diré que pocas veces he tenido entre las manos un disparador de carcajadas comparable a estas páginas (prologadas por Camilo José Cela y con epílogo de su compañero Tip).

En las líneas que siguen, los lectores comprobarán mi intención de asegurarles una buena compañía. Sugiero, eso sí, que no exploten de risa, ni aúllen con ‘jipidos’, porque-ya-son-ustedes- grandecitos-yeso-revela-un-aspaviento-de-muy-burdaeducación… (PDM)

El diccionario de Coll (selección)

• ASESENO: Que agarra el seno, dándole muerte al mismo tiempo. Esta especie humana se da con frecuencia entre los soldados recién licenciados o que disfrutan de algún permiso de fin de semana.

• AUSCULTOR: Artista que modela o talla, a la vez que explora los sonidos en el pecho de la figura por él creada. Algo así le debió de ocurrir a Pigmalión, Rey de Chipre (Mit.), que se enamoró de una estatua

de marfil esculpida por él mismo, y solicitó de Afrodita que le diese vida. Su súplica fue atendida y se casó con la moza, a la que puso por nombre Galatea. Pero lo que no cuenta la Historia es que Galatea, cierta noche, en pleno.... recobró su estado de marfil, y los gritos de Pigmalión aún resuenan en las cumbres del Olimpo.

• AVEL: Segundo hijo de Hadán y Eba.

• BIERDA: Excremento con catarro.

• BUTA: Bujer de bala rebutación que cobercia con su cuerbo.

• CACAMELO: Confitura de sabor fétido y repugnante.

• CATAPUTA: Antigua máquina militar que servía para lanzar putas contra los castillos asediados.

• CIENICIENTO: Doscientos, pero pobre, desgraciado, sin suerte.

• COÑÓN: Pieza de artillería con que la mujer hace rendirse al novio remiso en el casamiento.

• DALÍGULA: Pintor extravagante y déspota que nombró cónsul a su caballete.

• DEMOÑO: Diablo, espíritu del mal, con el pelo recogido en la parte posterior de la cabeza.

• DISIMOLAR: Encubrir con astucia el dolor de muelas. (La disimolación es frecuente entre maridos poco cumplidores para con sus deberes sexuales)

• EMBRA: Aplíquese a la mujer que ha perido su honra.

• EQUIBOCARSE: Error, desacertar al besar a una amiga de la novia, al confundirla no con la novia, sino con otra amiga de la novia.

• EQUIDISTONTO: Igualdad de distancia entre varios imbéciles.

• ESCARAMOZA: Que la moza es cara si se la quiere ligar.

• ESFERA: No te fayas todafía.

• ESMALTE: Y mañana miélcole.

• ESTUPIDIAR: Aplicar el entendimiento a la adquisición de conocimientos estúpidos.

• ESTUPROR: Violación con asombro. (Cuando es el hombre el agente ejecutivo no se da el estupror, solamente cuando es la mujer. O sea, siempre).

• ESAÚ: Me gusta más que esta U.

• ESCOPUTA: Arma de las libertinas, de amplia culata y dos coñones.

• ESMEALDA: Pieda peciosa de coló vede.

• ESTÍO: Y el otro, sobrino.

• FANTAASMA: Espectro que sufre de los bronquios, haciéndose fatigosa su respiración al arrastrar las cadenas.

• FASCÍSCULO: Folleto del ano que se hace por entregas y debidamente encuadernado.

• GALLAR: Estar gallado, en silendio, sin dedir ni bío.

• GANGSTERÓPODO: Individuo del hampa que tiene un pie carnoso, mediante el cual se arrastra cuando es herido por la policía de los EE.UU.

• GASTAR: Uno de los tres Reyes Magos, que fueron Gastar, Meltor y Baltatar.

• GENOBEBO: Ge no quiero beber. Ge no me da la gana. Ge soy abstemio.

• GOHETE: Famoso escritor alemán con un tubo de cartón lleno de pólvora que, unido a una varilla ligera, se elevaba en el aire al darle fuego.

• HALIGAR: Dar muestras de afecto con palabras o acciones gratas, con el fin de poner a la persona de que se trata en horizontal lo más rápidamente posible.

• HORMONAS: Hojas del mosmo podre y la mosma modre.

• INTETAR: Procurar, pretender coger los pechos de la novia, con el pretexto de que se es huérfano y la vida ha sido muy dura con uno.

• JODOBADO: Corcovado y además jodido.

• LATÓN: Roedor chino, compuesto de cobre y zinc.

• LOCURA: Porque si no, se muere.

• MEOYORQUINO: Natural de Nueva York que se mea en plena calle, haciendo uso de sus derechos de ciudadano norteamericano.

• MORIBURDO: Que está muriendo, pero de manera tosca y basta.

• OTETIS: Inflamación de los senos que puede llegar a producir la sordera.

•PARTICAPAR: Comunicar o avisar a un individuo que próximamente será castrado.

• PARTURRIENTA: Dícese de la que al parir se troncha de risa.

• PERFETO: Exato, correto.

• PÍNCIPE: Hijo pimogénito del ey.

• PLEBELLO: Dícese de quien no es noble ni hidalgo, pero es guapo como un ramito de jacintos.

• PRESTIDIGESTADOR: El que embaraza a la hembra por arte de magia.

• PUTANO: Gas que comercia con su cuerpo.

• QUE: Pronombre relativo. O sea, que a lo mejor, ni es pronombre.

• QUERELLA: Amalla, desealla, perseguilla, tumballa, poseella, abandonalla, olvidalla...

• REMERA: Puta con piragua.

• REMO: Porque si no, no llego a la orilla.

• REPISA: Lo contrario de respacio.

• SILBESTRE: El que da silbidos en el campo para atraer la atención de la zagala, con la misma intención con que lo haría el lector, si la zagala está como uno se imagina.

• SORDOMULO: Bestia de carga que no puede hablar por sordera nativa.

• TATAMUDA: Empleada del hogar que no dice esta boca es mía, cuando el señorito comprueba la morbidez de sus nalgas.

• TRAJODIA: Pieza teatral en la que mueren todos los que joden.

• VERBORREA: Enfermedad venérea de la elocuencia.

• VULGARCITO: Personaje de cuento infantil, sin la menor importancia ni detalle digno de ser destacado.

• YOCASTA: Eso no hay quien se lo crea.

• ZURZULLUDO: Nada, no quiere decir absolutamente nada. Así que hemos acabado. l

PROFESOR INVESTIGADOR

CENTRO DE ESTUDIOS CARIBEÑOS wilsongenao@pucmm.edu.do

Las redes académicas representan un medio que permite poner en valor la cooperación y hacer posible una mayor circulación y difusión del conocimiento. Un producto que representa esta visión es el libro “Los vientos del liberalismo en el Caribe. Efectos, transformaciones e intercambios en la transición del siglo XVIII al XIX” editado por Antonino Vidal Ortega y Raúl Román Romero. La obra se enmarca dentro del proyecto de investigación

Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World que coordina la Dra. Consuelo Naranjo.

El libro también hace parte de los productos del proyecto de investigación Geopolítica, relaciones internacionales y conflictos fronterizos entre Colombia y los países centroamericanos, financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, y se realizó en el marco del convenio entre dicha institución, la Universidad del Magdalena y por la PUCMM, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe (ACOLEC).

La obra está compuesta de tres partes y nueve capítulos. La primera parte se titula “Vientos de cambio. Comunicaciones imperiales, individuación femenina y valoraciones territoriales”. Inicia con el trabajo “Aires de cambio en la circulación de la comunicación postal en Cartagena de Indias en el siglo XVIII” donde Rocío Moreno Cabanillas hace evidente la importancia que tuvo la organización de correos, destacando que el sistema postal ocupaba un lugar central en las reformas borbónicas, ya que la administración pretendía racionalizar y centralizar la información con miras a lograr una influencia más efectiva de las órdenes reales y de la realización de sus principales proyectos.

En el segundo capítulo “Violencia conyugal en el Caribe neogranadino, 1750 y 1811. Tensiones entre la tradición y la individuación femenina en un periodo ilustrado” Mabel Paola López Jerez realiza un análisis de la incidencia de las ideas reformistas en los procesos de individuación femenina, situación que se convirtió en un eslabón importante en la liberalización de las conductas y del pensamiento de las mujeres en el Caribe neogranadino de finales del siglo XVIII.

En el tercer capítulo escrito por Raúl Román y Antonino Vidal bajo el título “Las exploraciones en el Caribe suroccidental. La renovación de la mirada española sobre los territorios litorales de Centroamérica, 1750-1800” se analizan, en el contexto de confrontaciones imperiales entre España e Inglaterra, cómo las dificultades para imponer una hegemonía imperial llevaron al imperio español a revalorizar los territorios que

habían tenido poca importancia para la monarquía en el Caribe.

La segunda parte se titula “Transformaciones económicas, libertad comercial y roles portuarios en los litorales del Caribe occidental”. Esta sección inicia con el trabajo “Entre el Fuerte de San Fernando y la United Fruit Company. Deforestación y transformaciones socio-ambientales en el Caribe costarricense. Entre el mercantilismo y el liberalismo-imperialismo desde una perspectiva global (1737-1930)” escrito por Anthony Goebel McDermott y Ronny J. Viales Hurtado. El capítulo es un estudio socioambiental de las implicaciones que tuvieron en Costa Rica la construcción del fuerte de San Fernando de Matina en el contexto de auge de las políticas económicas borbónicas de finales del siglo XVIII y la expansión de las transnacionales fruteras de capital estadounidense a inicios del siglo XX.

En el segundo capítulo titulado “Madre de la abundancia, la baratura y el bien común”: la libertad comercial en el Caribe novohispano, Yucatán entre 1765

y 1814” Luis Mezeta estudia las implicaciones que tuvo el cambio de la política comercial de la monarquía hispánica, que pasó de un modelo proteccionista y monopolístico a uno liberal en las últimas décadas de su dominación imperial.

En el tercer capítulo “Sueños y frustraciones: los puertos centroamericanos en el contexto de la Independencia (1808-1821)” Elizet Payne Iglesias desarrolla un profundo análisis de las iniciativas de desarrollo y de las limitaciones que experimentaron los puertos centroamericanos en el contexto de la independencia entre 1808 y 1821. Además, realiza un recorrido por las diferentes etapas que experimentaron los puertos coloniales y las dificultades que tuvieron para ocupar un lugar central en el orden portuario del Caribe.

La tercera parte “Espionajes coloniales, diplomacias metropolitanas y redes de comunicación contrainsurgentes en el Caribe transimperial” inicia con el capítulo de Antonino Vidal y Raúl Román titulado “Una misión secreta para la to-

ma de Jamaica. Agentes imperiales y espías en el contexto caribeño, 1780-1781”. En este trabajo los autores desarrollan un análisis sobre el papel desempeñado por los agentes imperiales españoles en el Caribe en el contexto de las rivalidades imperiales y los proyectos reformistas españoles para asegurar la hegemonía de la corona en la zona.

En el segundo capítulo “El Santo Domingo español ante la guerra civil de Saint Domingue. El caso de Vicente Ogé, 1789-1791” Carlos Alberto Murgueitio estudia las relaciones imperiales y diplomáticas entre España y Francia en el contexto de las primeras etapas del movimiento de independencia del Santo Domingo Francés (Haití) y muestra cómo en este contexto los propósitos del partido patriota blanquista, mediante la creación de la Asamblea Colonial de Saint Marc en marzo de 1790, frustró los anhelos igualitarios de la gens de couleur, en contravía de los propósitos igualitarios proclamados por la Asamblea Nacional de París, promulgando plenos poderes en un ejercicio de Estado alterno y provocando con ello una confrontación civil.

En el último capítulo “La expedición de Xavier Mina y las ofensivas contrainsurgenes en las costas del golfo de México en la red de comunicaciones realista 1815-1817” Johanna Von Grafenstein estudia cómo en el contexto de la independencia se forjó una gigantesca red de información alrededor de la expedición de Xavier Mina y las actividades insurgentes de las costas del golfo de México, que ponen a la orden del día los planes defensivos del virreinato novohispano.

El libro tiene un carácter provocador al intentar desviar la atención de las interpretaciones que ven en el reformismo institucionalizado el motor principal de las revoluciones y transformaciones americanas y caribeñas lo que abre un campo de investigación en el ámbito del pensamiento caribeño. La obra constituye un valioso aporte a la historiografía caribeña estudiando desde diversas aristas y escenarios territoriales la incidencia que tuvieron los “vientos del liberalismo”, que soplaron desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, en los numerosos procesos de transformación económica, social, política y cultural que se experimentaron en diferentes territorios del Caribe. Además, abre un campo de investigación en relación a los estudios de los procesos y circunstancias en que estos “vientos” fueron percibidos y adaptados a las realidades específicas de los territorios caribeños. l

Centro estudios caribeños. PUCMM. Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World. “This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de HistoriaCSIC”.

La calle Padre Billini momentos después del acontecimiento donde una bomba incendiaria explota dentro de un jeep con tres personas a bordo. OGM

LENIN RAMOS lramos@elcaribe.com.doEl senador perredeísta Pablo Rafael Casimiro Castro, representante de la provincia de Pedernales, y dos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), resultaron gravemente quemados tras explotar una bomba en el jeep en que se transportaban.

Al conmemorarse el 56 aniversario en este mes de mayo, la Zona Retro rememora el acontecimiento mediante un reportaje especial citando los detalles sucedidos en el hecho que casi cobra la vida de tres importantes dirigentes del PRD.

Atentado

La noche del 4 de mayo de 1967, una bomba incendiaria fue lanzada contra el senador perredeísta Pablo Rafael Casimiro Castro en una calle de la capital ocasionándole serias quemaduras por todo el cuerpo, al igual que dos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Azua, que lo acompañaban en el jeep y que también resultaron gravemente quemados.

El senador y otro herido, fueron llevamos a la clínica Abel González, donde se dijo que el estado de Casimiro Castro era de pronóstico reservado.

Los dirigentes azuanos fueron identificados como Manuel Mota Ferreras y Guillermo Lugo Heredia, quienes tenían quemadura de menor importancia de las que recibió el legislador.

Quien dirigó las operaciones de atenciones médicas a los lesionados fue el doctor Roberto Sánchez Sanlley, quien informó que no podía expedir certificados médicos definitivos, pero que Casimiro Castro presentaba quemaduras de primero y segundo grados en un 40 por ciento de su cuerpo.

Cronología

El hecho ocurrió a las siete y cuarenta y cinco de la noche, frente a la casa número 100 de la calle Padre Billini. El primer informe de los médicos fue dado a las once de la noche, luego de estos llegar y ser atendidos por los doctores de la clínica

Según informaciones publicadas en el

periódico El Caribe, para ese entonces se había dicho que un artefacto que no provocó estruendo explotó dentro del jeep que ocupaban los tres hombres, en el instante en que el vehículo detuvo la marcha.

Un hombre que dijo estar cerca del lugar de los hechos, relató que vió cuando los ocupantes del vehículo salieron desesperadamente, luego de realizar un gran esfuerzo por abrir una de las puertas del jeep.

Matos Ferreras, uno de los perredeístas quemados, dijo en la clínica que se dio cuenta de que el artefacto fue lanzado por dos hombres que iban montados en una motoneta marca Honda.

Sin embargo, expresó que no pudo reconocer a ninguno de los ocupantes, porque sintió inmediatamente un ardor en su cuerpo.

No fue posible conversar con Casimiro Castro en la clínica, este solamente se quejaba de los fuertes dolores que padecía. Sin embargo, varias personas que se encontraban en el centro médico dijeron que el senador había manifestado a una de las personas que lo trasladó del lugar del hecho, que vio cuando uno de los hombres que iban en el motor lanzó la bomba.

Un médico en la clínica Abel González describió el artefacto lanzado como hecho de una materia mezclada con fosforo blanco.

Diez minutos después de la explosión, se encontró en el lugar del hecho un saco perteneciente a uno de los lesionados. La prenda de vestir estaba degradada completamente por el fuego y despedía un humo blancusco. El asiento delantero del vehículo resultó semidestruido. La Policía dijo que había encontrado dentro del Jeep un fragmento del artefacto.

A eso de las diez y media de la noche se presentó a la clínica el coronel Jorge Balderas, jefe del Servicio Secreto de la Policía. Explicando que a esa hora no se tenían pistas de los autores del hecho, aunque se había dado inicio a las investigaciones.

Más tarde, el oficial se dirigió a la habitación donde se encontraba, después de ser operado, el perredeísta Matos Ferreras. Le realizó una serie de preguntas, con las cuales se determinó que no reconoció ninguno de los atacantes.

Guillermo Lugo Heredia fue trasladado al hospital Padre Billini. En ese centro no se dio a conocer el diagnóstico médico.

Versiones del atentado Otras versiones del hecho señalaban que al parecer los atacantes mantenían en asecho las víctimas, ya que Casimiro Castro y los demás visitaban con frecuencia la casa número 100 de la calle Padre Billini, entre la Estrelleta y la Pina.

Esa residencia era de una señora que formaba parte de la directiva de la rama femenina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Se decía que desde hace tiempo visitaban allí líderes políticos del Partido Blanco y personas ligadas a las actividades de esa entidad política.

Se atribuía también la posibilidad, debido a un rumor, de que la bomba pudo haber sido colocada dentro del Jeep para que explotara al abrirse la puerta, esto fue descartado con las declaraciones de un joven que se encontraba en una casa frente al lugar del suceso. El testigo que no dio su nombre, pero dijo que cuando ocurrió la explosión todavía la puerta del vehículo no se había abierto.

Cuando se dijo, en principio, que la bomba había sido colocada dentro del jeep, la Policía trató de investigar la procedencia del vehículo.

Sin embargo, muchas personas que vivían en el mismo sector, afirmaron que con mucha frecuencia habían visto el jeep que fue atacado estacionado en el mismo lugar. Se determinó entonces, que el vehículo, de marca Toyota placa 46514, era propiedad del congresista.

Cuando ocurrió el hecho, el senador y sus ocupantes se disponían entrar a la casa citada. No se pudo saber desde donde venían los tres.

Resultados médicos

El doctor Víctor Suero, quien prestó atenciones médicas a Matos Ferreras, dijo que este presentaba quemaduras de primero y segundo grados en un 30 por ciento de extensión.

En cuanto a Casimiro Castro, presentaba quemaduras de primero y segundo grados en un 40 por ciento de su cuerpo. Se le notaban quemaduras en el rostro, ambas piernas, espalda, los brazos, los pies y muchas otras partes. También desgarres en la piel.

Dirigentes del PRD muestran apoyo Varios dirigentes del PRD esperaban en

la clínica los resultados de las operaciones a los lesionados. Entre ellos se encontraban el ex Vicepresidente de la República, doctor Segundo Armando González Tamayo; José Francisco Peña Gómez, secretario general del PRD; el diputado Jottin Cury y otros.

También visitó la clínica el ingeniero Caonabo Javier Castillo, secretario general del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC).

Anteriormente Casimiro Castro había sido electo en los comicios generales de 1962 en la boleta blanca por la provincia de Pedernales. Sus funciones cesaron cuando el golpe de Estado contra el Gobierno de Juan Bosch. Fue nuevamente electo como senador en los comicios de 1966, un año antes del atentado.

El legislador de Pedernales se había caracterizado, en sus actuaciones en la Cámara Alta, por sus constantes ataques a sectores opuestos a la política del partido al que pertenece.

Denuncia plan sistemático Miembros del bloque de la oposición habían denunciado la existencia de un plan sistemático contra los legisladores del PRD.

El diputado Jottin Cury, hablando en nombre de los demás, dijo que “en vista de la gravedad del atentado contra el senador Pablo Rafael Casimiro Castro, confirma con eso la existencia de dicho plan”.

Jottin agregó que el plan había comenzado cuando la diputada por La Vega, señora Miriam Abréu de Mingijón fuera ultrajada de palabra por un miembro de la Policía Nacional. Luego sigue la golpiza al diputado Américo Pérez Mercedes en el municipio de Oviedo, hecho cometido por un miembro del Ejercito Nacional, y muchos otros acontecimientos en contra de la oposición.

Esto provocó la reunión del bloque parlamentario para enfocar la situación de terrorismo desatada contra ellos, denominados la oposición.

Peña Gómez expresó en torno a esa situación, que esas violaciones a los derechos humanos y el atentado al senador de Pedernales y sus acompañantes han de comprobar que el orden constitucional habría sido violado por los enemigos de la libertad. Terminó confirmando la reunión de los distintos comités del partido. l

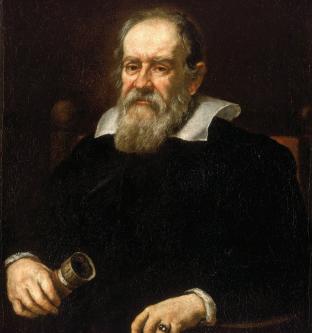

Lo más probable es que Galileo hablara el mismo italiano que Cristóforo Columbus, aunque ya este había “descubierto” América unos 72 años antes.

A don Vincenzo, su padre, lo entretenía la música de laúd y las matemáticas, pero mucho más, los cuentos de vecindario y algunos de los 100 del Decamerón de Boccaccio, leídos por su esposa, Giulia Ammannati, a cielo abierto en una terraza de pérgola y uvas colgantes. Ese acercamiento matrimonial produjo siete hijos que nadie conocería, salvo uno: Galileo quien se interesó más por las estrellas que las narraciones eróticas y chismosas de su madre.

Al entrar en la Universidad de Pisa tenía por seguro que viajaría por todo el Universo, que él demostró, tenía al Sol como centro e iba desde él hasta otros planetas cercanos a Plutón que vio con su propio telescopio que no llegaba tan lejos.

Galilei, como se le llamaba, como Cibao a los que van a la Capital, andaba muy ocupado leyendo todo lo que se había escrito de matemática y astronomía y sin hacerle mucho caso a Marina Gamba, que le hacía ojos bonitos por el barrio donde se instaló.

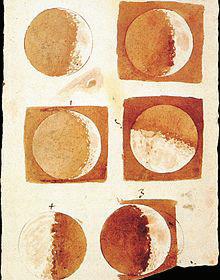

El primer gran problema de Galilei no lo vio por el telescopio, ni fueron las amenazas de ningún extraterrestre, apareció cuando descubrió las teorías de Copérnico quien rompió el estancamiento de siglos gracias al despertar del Renacimiento y a un clero culto como Johannes de Sacrobosco para dilucidar los avances científicos de chinos, árabes e indios que le permitió establecer, para 1514, el Sistema Solar, con el Sol mitad mitad. Esos estudios los publicó después de 1543 cuando murió. Le tocó, por tanto, a Galilei, enfrentarse a la Iglesia y su brazo armado, La Inquisición, por una sola línea de la Biblia donde reza: “…Tú has fijado la Tierra firme e inmóvil…” que casi le cuesta convertirse en chicharrón, en la plaza pública. Vaya uno a saber si “esa Tierra firme e inmóvil” se refería a que por ahí no había temblores ni terremotos. ¡Ei pipo! ¿Y quíen le discutía a la Inquisición?

En la Biblioteca de Pisa encontró todas las teorías del alemán Johannes Ke-

pler y hasta las mediciones del tamaño de la Tierra a que llegó Eratóstenes con gran aproximación a los datos modernos.

De joven, toda Italia se regía por el calendario Juliano, de Julio César, pero cuando él tenía 18 años se adoptó el Gregoriano de 12 meses casi tal como lo conocemos hoy día.

Para 1600, con 36, supo de la teoría de Giordano Bruno, el más importante aporte a la Astronomía: El Universo es infinito.

Es imposible que estos conceptos, tanto del universo limitado por el Sistema Solar de Galilei como el de Bruno, pueda entenderse por la gente común. Todavía, por la ilusión óptica, el Sol es el que da vuelta y para vergüenza, Bolsonaro, el expresidente de Brasil, sostenía que la Tierra era plana en pleno siglo XXl. Quizás por eso tuvo un ejército de analfabetos, casi el 50 %, que lo apoyaron.

Por supuesto que la Astronomía no tiene nada que ver con las religiones, las que han tenido que aceptar los descubrimientos de la Ciencia y adaptarlos o evitarlas para la feligresía.

Las religiones se rigen por libros sagrados que reúnen sus preceptos morales concebidos para unificar las poblaciones y sus comportamientos sociales. Estos principios son explicados en cuentos o historias para que los seres humanos las entiendan y las respeten, basadas en ideas teológicas.

Para los estudiosos de Física y de Lógica es mucho más fácil poder entender los descubrimientos reales que cada vez se enriquecen.

Lo que sí entra en contradicción con esa lógica es declarar un inicio del Universo en el “Big-Bang” cuando habría que decir que este “Big-Bang” se produjo, en un momento X, en una parte finita del Universo que siempre existió con sus leyes cambiantes de conversión de energía para el Sistema Solar solamente. Si el Universo es infinito, por Cálculo de Probabilidades, existen infinitos “BigBang” en él. Aunque Einstein lo explicó, un 0.0003 % de la población mundial lo entiende.

¿Voy bien Dotol Suárez? (mi profesor de Física en la UCMM).

Es igual de ilógico hablar de una cantidad finita de galaxias lo que determinaría que el Universo tiene un fin. ¿Y después, qué hay? Es como decir que el Universo llega hasta el punto X donde hay

una pared que lo limita. Como Bruno determinó, correctamente, la infinidad del Universo, sobrepasa las capacidades cerebrales, sin conocimientos básicos de Física, que puedan dar espacios a explicaciones mágicas y absurdas.

Cuando se habla de la evolución del Universo, los científicos se refieren al Universo, o la parte de este conocido, a nuestra galaxia. Y claro, esta galaxia es cambiante, pero finita. Para un campesino el universo es su conuco, la pulpería, la gallera y el pueblo más cercano… lo único que conoce.

De nuestra galaxia conocemos la formación de las lunas de los planetas, de la luna nuestra, cuya más reciente teoría de formación salió en 1990 donde se explica su origen por coalición de un gran meteorito con la Tierra.

¿En qué momento aparece vida en la Tierra?

De todos los planetas del Sistema Solar solo la Tierra permite vida y hay que ir a los conocimientos de la Biología y la Química para entenderlo. Y esas primeras manifestaciones de vida se calculan de hace más de 3,500 millones de años. Con la Química, por la composición y agrupamiento de elementos y, por la Física, por la electricidad que provoca el sístole y diástole y por la distancia precisa, con el Sol, que permite el desarrollo de esas combinaciones que con los años, miles y miles , fue tomando forma en múltiples animales que a su vez fueron variando hasta llegar a las especies que conocemos hoy, incluyendo el ser humano, que viene evolucionando desde hace más de 200,000 años como se puede constatar en los descubrimientos fósiles y las pruebas modernas del carbono 14 y los adelantos de las computadoras.

Los egipcios, por las observaciones del cielo, sus ciclos y movimientos ya habían establecido un calendario con 12 meses de 30 días más cinco de fiestas para completarlo, desde hace más de 4,500 años.

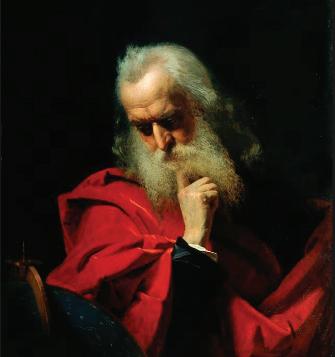

Cuando Galileo posó por segunda vez para el pintor Justus Sustermans, lo dejó contando estrellas vistas con su telescopio, el más potente fabricado hasta ese momento.

En Occidente, gracias a Copérnico, Galileo y otros astrónomos, podemos entender mejor la sincronía de los movimientos celestes sin tener que irnos en misión con Star Trek. l

ca “Mercedes Laura Aguilar”, ubicada en la actualidad en la Calle Pedro A. Lluberes Esq. Gregorio Luperón.

Su primer año de bachillerato (entre 1952 y 1953) lo cursa en el liceo secundario “Arístides García Mella”, situado hoy en día en la calle Duarte esq. Richiez Doucuadray.”

2- El ingreso de Papilín al Seminario. El benéfico influjo en su vida del Padre Juan Antonio Abreu Espinal

rano jóvenes seminaristas como los hermanos Disla (Vinicio y Juan Evangelista), Tobías Cruz y Juanito González junto a jóvenes universitarios salcedenses como Francisco Aníbal González (Pachico) y su primo Antonio Ezequiel González, quienes se encuentran y conversan sobre la difícil realidad imperante, agudizada tras la masacre brutal de los jóvenes expedicionarios del 14 de junio.

Introducción

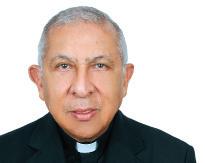

Vamos a celebrar este 7 de mayo el 87 aniversario del nacimiento de José Ramón Peña, Papilín, seminarista del Seminario Santo Tomás de Aquino, mártir en la cárcel de la 40 y del régimen de Trujillo. Entre los actos celebrativos está una misa, en Santa Rosa de Lima, la que fue su parroquia, en La Romana. Papilín fue mi compañero en el Seminario.

El licenciado Reynaldo Espinal está escribiendo un libro sobre él, que será puesto en circulación próximamente. Me parece interesante reproducir aquí datos sobre Papilín, del mismo Reynaldo Espinal, publicados ya en Acento.com, en dos entregas sucesivas, los días 29 de enero y 5 de febrero de este 2023.

1- Infancia, adolescencia y escolaridad de Papilín “Papilín nació el 8 de mayo de 1936. Fueron sus progenitores Don Gonzalo Peña Cornielle y Doña Dolores González de Peña. Desde su más temprana infancia gozó del singular privilegio de contar con una familia amplia y amorosa, donde además de sus hermanos consanguíneos (Luisa Amalia, Rafael Antonio, María Teresa y Manuel Enrique), al vivir desde muy niño en casa de sus abuelos maternos Don Amador Pons Colom y Doña Luisa Delia del Monte de Pons, recibió también el cariño y ejemplo de estos y de sus tíos Amador, Antonio, María Teresa, Catalina, Luisa Francisca y Miguel.

Fue en el seno de estas familias ejemplares donde comenzó Papilín a modelar su personalidad, al despuntar el alba de su existencia, en la forja y cultivo de esos acendrados valores humanos y cristianos que andando el tiempo le llevarían a comprometer su existencia en bien de sus semejantes.

Recibió su bautismo en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de manos del padre José Cardone, sacerdote diocesano de origen italiano, párroco de la misma, el 30 de agosto de 1941.

Sus estudios primarios los cursa en el período comprendido entre 1943 y 1949 en la escuela para varones “Juan Sánchez Ramírez, situada entonces en la calle Francisco Richiez Doucudray. Los estudios intermedios (7º y 8º grado) los realiza de 1950 a 1952 en el Grupo Escolar “Presidente Trujillo”, hoy Escuela Bási-

“A principios de octubre de 1948, llegó a prestar sus servicios pastorales a la Parroquia Santa Rosa de Lima, en la Romana, desde San Francisco de Macorís, el Padre Juan Antonio Abreu Espinal (19141977), oriundo de Jarabacoa.

El padre Abreu descolló como un sacerdote ejemplar, de franciscanas virtudes, convirtiéndose en mentor y guía espiritual de la juventud romanense; era el pastor solícito que, al tiempo de promover la fe nunca se hizo indiferente ante las necesidades materiales de sus semejantes. Un ejemplo de trabajo, humildad, servicio; de plena entrega al ideal evangélico. Es venerado por todo un pueblo que aún proclama con orgullo sus destacados aportes a la Iglesia y a la comunidad.

Junto a su familia de origen y sus profesores, el padre Abreu sería persona clave en la formación humana y cristiana de Papilín, como lo fue, en general, con toda aquella generación de jóvenes romanenses.

Sabido es, además, que el padre Abreu albergaba sentimientos antitrujillistas. En San Francisco de Macorís, antes de llegar a la Romana, trabajó junto a Monseñor Luis Federico Henríquez, aquel valiente sacerdote, que renunció a la diputación trujillista en los inicios de la era y años después, ya al final de la tiranía, le fue incendiada su casa por las turbas furibundas, dada su fidelidad inquebrantable a monseñor Panal, acosado por el régimen tras la Carta Pastoral de enero de 1960.

Al término de su primer año de bachillerato, Papilín siente el llamado a la entrega sacerdotal, ingresando al Seminario Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo, situado entonces en la Calle Fabbrè Geffrard (hoy Avenida Abraham Lincoln esq. Bolívar, sede hoy de la Pucamaima), dirigido entonces por los padres jesuitas.

Era el año lectivo 1953- 1954.

Quienes fueron sus compañeros de entonces, entre ellos monseñor Ramón

Benito de la Rosa y Carpio, hoy Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, así como el hoy Cardenal y Arzobispo Emérito de Santo Domingo, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez y el fenecido Padre Vinicio Disla, concuerdan en destacar las dotes de liderazgo, dinamismo y sentido de responsabilidad de Papilín. Era jovial, alegre, con gran sentido del humor, entregado a la oración y al trabajo.

En sus vacaciones de verano, colaboraba estrechamente con el padre Abreu en los diversos trabajos parroquiales, pastoral juvenil, la catequesis así como en el programa “La Hora de Cristo”, que se transmitía a través de Radio Papagayo, en la Romana.”

3- Papilin y su adscripción a Acción Clero-Cultural y al movimiento clandestino 14 de Junio “Eran los años finales de la tiranía agonizante. Toda América y el Caribe vibraban tras el triunfo de la revolución cubana. La misma fue el aliciente libertario para nuestra juventud, ávida de cambios tras más de cinco lustros de postración e ignominia.

En el seminario, a pesar del caliesaje del SIM y las restricciones que imponía el régimen, también se conspiraba y en la Diócesis de Santiago de los Caballeros, un meritorio sacerdote, a quien por cierto no se le ha rendido aún el reconocimiento debido, el Padre Daniel Cruz Inoa, en incesantes desplazamientos por diferentes comunidades, al tiempo que se dedicaba al trabajo pastoral y a la promoción de las vocaciones sacerdotales, articulaba un movimiento denominado Acción Clero- Cultural, destinado a integrar jóvenes descontentos con el régimen imperante.

Rafael Fafa Taveras, hoy referente de la lucha libertaria dominicana, se integró junto al padre Cruz en aquellos iniciales aprestos conspirativos.

Coinciden en Salcedo, en Junio de 1959, con motivo de las vacaciones de ve-

¿Cómo era posible, se preguntaban, que en aquella hazaña libertaria vinieran jóvenes de Cuba, Venezuela, Guatemala y de otras latitudes, a inmolarse por la causa de la libertad del pueblo dominicano y la juventud dominicana permaneciera impasible?

Convienen en el propósito de unir esfuerzos conspirativos, en el marco de la pesada atmósfera existente. Sabían que en breve tiempo el Padre Cruz, acompañado de un seminarista “inquieto”, visitaría la Parroquia de Tenares, con el propósito de impartir un retiro y hasta allí se encaminan. Ese seminarista era “Papilín”, quien se aloja temporalmente en casa de los hermanos Disla. Acompañaba también al Padre Cruz el seminarista salcedense Ramón Pons Bloise, cariñosamente conocido como “Monchú.

En aquel ambiente de sigilo eclesial, logran reunirse, bajo la protección del Padre Ercilio de Jesús Moya, cura párroco de Tenares, hermano del hoy Obispo Emérito de San Francisco de Macorís, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, acordando articular acciones, bajo la modalidad de encuentros juveniles católicos.

La semana siguiente, para evitar sospechas, el Padre Cruz enviaría en su nombre al también seminarista Mariano García (Marién), nativo de Moca lo mismo que al seminarista Hipólito Medina. Marién García sería también poco después victimado por la dictadura.

Posteriormente vendría la integración de Acción Clero- Cultural con el Movimiento clandestino 14 de Junio, luego de reuniones llevadas a efecto con el Padre Cruz, Manolo y Minerva, Rafael Fafa Taveras, Doña Dulce Tejada y Niño Álvarez en San Francisco de Macorís, entre otros.

Desde aquel verano, Papilín quedaría plenamente integrado a las acciones conspirativas del Movimiento Clandestino 14 de Junio, manteniendo contacto con otros jóvenes dirigentes de la agrupación como es el caso de Redamés Rodríguez Gómez así como Fafa Taveras, Luis Gómez Pérez y Julio Escoto Santana, recientemente fallecido, quienes en diferentes momentos le visitaron en procura de contactar adeptos a favor del movimiento.”

CERTIFICO que los datos traídos aquí son fidedignos.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los tres (3) días del mes de mayo del año del Señor dos mil veintitrés (2023). l

A mediados de diciembre del año 2022, Jorge Pineda dejaba inaugurada la exposición “Happy” en el Centro León de Santiago, la cual se encuentra abierta al público hasta mediados de junio del 2023. Lamentablemente, Pineda no podrá asistir a la clausura, porque falleció unos tres meses antes, cuando te-

nía 61 años. El tiempo no le alcanzó a este honorable barahonero. Dejó en proceso la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales (BNAV) 2023 prevista para inaugurarse el próximo 17 de agosto. Esta versión está dedicada a él por su labor como artista plástico, lo que le permitió dejar profundas huellas en

este sector del país y una obra admirada fuera de esta frontera. Henry Mercedes, director general de Mecenazgo rememora el día en que Jorge Pineda recibió la noticia de que sería el artista al que se le dedicaría la trigésima Bienal de Artes Visuales. Él nos responde varias preguntas al respecto.

l ¿ Esta versión de la bienal está dedicada Jorge Pineda, cómo fue ese momento, qué dijo él?

l En principio fue momento de alegría que su obra sea reconocida y tener la oportunidad de llegar a más personas y poder establecer esa comunicación con públicos diversos le llenaba de ilusión. También que su madre recibiera esa noticia le producía alegría. En vida tuvo conocimiento de ese honor ya que los organizadores del Ministerio de Cultura se lo habían comunicado. Al viceministro de Cultura Giovanny Cruz, el artista le expresó que esa selección es un halago y constituye un motivo de alegría, que lo recibía con humildad y poniéndose a disposición de la comisión para los fines de establecer los parámetros de su participación en tan magno evento.

l ¿Cómo estuvo participando del proceso y qué logró impregnarle a la Bienal antes de su deceso?

l Dos aspectos debían acordarse en su participación en la Bienal, el primero estaba ligado a la imagen a usar para promocionar el evento y el segundo referente a la exposición de su obra durante la Bienal. En cuanto a la imagen, él remitió la obra “Superego”, de la serie Afro Issue, que elaboró en el 2015, una instalación tallada en madera de cedro policromada con láminas de oro y grafito sobre pared que forma parte de la colección de Alberto Cruz. Para la muestra propuso hacer una selección de sus obras que recogiera la diversidad de su producción visual.

l ¿Sabes cuál es el significado de la línea gráfica de la XXX Bienal y qué percepción tenía él?

l Al tratarse de la edición número 30 de la Bienal, Jorge solicitó que se usara la numeración romana para impregnarle un carácter más clásico y al mismo tiempo contemporáneo. Combinando la imagen de su obra con esta propuesta desarrollada por Orlando Isaac, el resultado le pareció propicio y armonioso para identificar esta fiesta de las artes visuales. l ¿Qué significa para el país contar con el legado de un artista como Jorge Pineda?

l Jorge Pineda es el artista contemporá-

Jorge Pineda es el artista contemporáneo dominicano de mayor reconocimiento internacional”.

neo dominicano de mayor reconocimiento internacional. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y públicas en diferentes partes del mundo; ha estado en la portada de prestigiosas revistas de arte, en la del periódico El País, de España; y en “Le Monde”, de Francia. l ¿Qué soñaba Jorge Pineda para los artistas plásticos del país?

l Jorge Pineda gustaba de trabajar en colectivo con otros artistas, muestra de ello fueron los proyectos “Otras Visiones”, en 1994, exposición de instalaciones de cuatro artistas contemporáneos: Belkis Ramírez, Pascal Meccariello, Tony Capellán y Jorge Pineda; también organizó en el año 2000 junto a Fernando Varela y Quisqueya Henríquez “Curador-Curado”, una exposición que se presentó en el Museo de Arte Moderno, donde ellos mismos eran sus curadores y exponentes. En el año 2009, Pineda creó junto a Pascal Meccariello, Belkis Ramírez, Tony Capellán y Raquel Paiewonsky el Colectivo “Quintapata”, que iniciaron con la exposición “Mover la Roca” y luego generaron proyectos colectivos como “ADN”, “Operación Espejo”, “El Pensamiento de Us-

huaia”, que se presentaron en la Bienal de Venecia, La Habana, Argentina, México, Costa Rica, Puerto Rico, Martinica, Perú y Estados Unidos. Mercedes cierra diciendo que “Jorge Pineda siempre estuvo presente para acompañar y guiar a las nuevas generaciones de artistas, creía firmemente en la fortaleza de organizarse como colectivo y en orientar las fuerzas para lograr el desarrollo del arte y los artistas. Jorge Pineda fue un ser coherente y por tanto elegante en su vivir, como plantea Balzac: Ser elegante es esencialmente preferir la sencillez al lujo”. Jorge estaba presente en los detalles, en la esencia de las cosas y creaba vínculos humanos con cada persona que se relacionaba, así lo recuerda Henry Mercedes. l

Jorge Pineda gustaba de trabajar en colectivo con otros artistas, muestra de ello fueron los proyectos “Otras Visiones” en 1994”.