KLETTERSTEIGE in GADERTAL , FASSATAL

, GRÖDEN

30 Klettersteige, 11 versicherte Steige und 2 Höhenwege

Erste Ausgabe Juni 2025

ISBN 978 88 55471 36 7

Copyright © 2025 VERSANTE SUD – Milano (I), via Rosso di San Secondo, 1. Tel. +39 02 7490163 www.versantesud.it

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, der elektronischen Speicherung, der Vervielfältigung und der teilweisen oder gänzlichen Bearbeitung.

Umschlag Via Ferrata Piccolo Cir © Marco Corriero

Texte Marco Corriero

Skizzen Eugenio Pinotti

Übersetzung Alba L. Neder

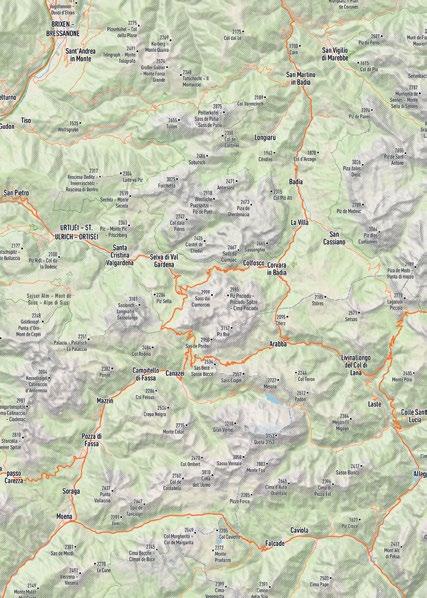

Landkarten Tommaso Bacciocchi © Mapbox, © Open Street Map

Symbole Tommaso Bacciocchi

Layout Francesco Rioda

Druck Tipolitografia Pagani – Passirano (BS), Italy

Null Km

Von lokalen Autoren, die den Bergsport in ihrer Region leben undvorantreiben Ein Kletterführer

aus der Region!

Was heißt das?

Er ist „gesünder“ und „schmeckt besser“, weil er von Locals stammt.

Genauso wie die Bio-Tomaten vom Bauern nebenan? Richtig! Unverfälscht und authentisch.

Lokale Autoren sind von Vorteil für Alle: – Sie verfügen über die neuesten Informationen.

– Sie konzentrieren sich nicht nur auf die allseits bekannten Orte.

– Sie tragen zur Entwicklung ihrer Region bei.

Lokale Autoren sind von Vorteil für die Region:

– Sie veröffentlichen nur das, was auch veröffentlicht werden soll.

– Sie sind bemüht, alle Spots und Ortschaften zu fördern.

– Sie sind mit der lokalen Praxis vertraut.

Und zu guter Letzt das Wichtigste: Ihre Felsen liegen ihnen wirklich am Herzen.

Hinweis

Klettersteiggehen und Bergsteigen sind potenziell gefährliche Sportarten und werden immer auf eigene Gefahr betrieben. Alle Hinweise in diesem Führer beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell waren. Es wird empfohlen, sich vor der Begehung einer Tour über den aktuellen Stand zu informieren.

Anmerkung

Der vorliegende Kletterführer benutzt zuallermeist keine gendergerechte Sprache. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet, das z.B. mit dem oft verwendeten Begriff „Kletterer“ gleichermaßen weibliche, männliche und diverse Kletternde meint. Sie sind damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen.

Null Km

Von lokalen Autoren, die den Bergsport in ihrer Region leben und vorantreiben

MARCO CORRIERO

KLETTERSTEIGE in GADERTAL , FASSATAL , GRÖDEN

30 Klettersteige, 11 versicherte Steige und 2 Höhenwege

Inhaltsverzeichnis

04. Via Ferrata Les Cordes

06. Via Ferrata Piccolo Cir

13. Via Ferrata Piz da Peres

14. Tru Dolomieu - Conturinessteig

Via Ferrata Furcia Rossa III (Via della Pace)

21. Via Ferrata Gadotti

22. Via Ferrata Magnifici

Via Ferrata dei Finanzieri

25. Ombretta-Klettersteig auf den Ostgipfel

Kaiserjäger-Klettersteig

Einleitung

Ich möchte die Einleitung zu diesem Führer mit den Worten beginnen, die einer der größten Bergsteiger aller Zeiten, Reinhold Messner, zum Thema Klettersteige sagte: „Ich habe dort so viele begeisterte Menschen getroffen, dass ich sie nur verteidigen kann. Natürlich innerhalb gewisser Grenzen und unter der Bedingung, dass sie nicht unterschätzt werden.“

Seitdem sie zu einer Touristenattraktion geworden sind, polarisieren Klettersteige die Gemüter: Es gibt überzeugte Befürworter und eingefleischte Gegner. Letztere, zu denen auch zahlreiche Bergsteiger gehören, beanspruchen eine Art „Vaterschaft“ für jene Ber-

ge, die nur von Personen mit entsprechenden alpinen Fähigkeiten und Kenntnissen bestiegen werden können, und beklagen, dass stattdessen Routen, die eigens mit Drahtseilen, Bügeln und Leitern eingerichtet sind, auch einfachen Wanderern das Privileg gewähren, gewisse Gipfel zu erklimmen und einzigartige Ausblicke zu genießen: eine Art „Abkürzung“ auf den Gipfel.

Andererseits wird der Klettersteig als Gelegenheit gesehen, sich mit sich selbst und seinen Grenzen auseinanderzusetzen, den Nervenkitzel der Ausgesetztheit zu genießen, das Adrenalin im ganzen Körper zu spüren, wunderbare

Ausblicke und Horizonte zu genießen, den Fels zu berühren und seinen markanten Geruch einzuatmen, die Senkrechte zu erleben. Metallvorrichtungen erleichtern das Fortkommen ungemein, daran besteht kein Zweifel, und das Vorhandensein des Drahtseils ermöglicht es uns, insbesondere bei einem Sturz, nicht ins Leere zu fallen, sondern an unseren Karabinern hängen zu bleiben. Aber, wie der berühmte Bergsteiger sagt, ist die Begeisterung, die man in den Gesichtern der Menschen sieht, so groß, dass man die Sache nur befürworten kann.

Messner fügt dann zwei Relativierungen hinzu: „innerhalb bestimmter Grenzen“ und „solange sie nicht unterschätzt werden“, und das sind zwei sehr wesentliche Aspekte. Was die Grenzen anbelangt, so bezieht er sich meiner Meinung nach auf die Anzahl der Klettersteige

und deren Einrichtung. In der Tat muss man zwischen historischen Steigen unterscheiden, die auf den Ersten Weltkrieg zurückgehen, und Klettersteigen, die später speziell für touristische Zwecke angelegt wurden. In den letzten Jahren hat es einen regelrechten Boom von neu angelegten Klettersteigen gegeben. Die Gemeinden und Tourismusverbände haben wohl erkannt, dass es immer mehr begeisterte Fans von überall her gibt, und wollten deshalb das touristische Angebot auch auf diese Weise erweitern.

Auch abseits der beliebten Touristenziele in den Dolomiten wurden neue Steige angelegt, um immer mehr „Ferratisten“ anzulocken (siehe z.B. die neuen Klettersteige im Pfitscher Tal, Vinschgau und Ahrntal in Südtirol oder im Val d’Astico in Venetien).

Die markante Skyline der Dolomiten (© M. Corriero)

In den Dolomiten, die zum UNESCO-Welterbe gehören, sieht die Sache etwas anders aus, da sie stärker geschützt sind; allerdings sind auch hier in den letzten Jahren neue Steige entstanden, wenn auch in geringerer Zahl, wie die Via Ferrata Magnifici 4 im Fassatal oder der Klettersteig an der Langkofelscharte. Messners zweite Präzisierung betrifft die Sicherheit, ein Aspekt, der von Wanderern leider oft unterschätzt wird. Bei der Planung einer Klettersteigtour müssen wir immer vier Variablen berücksichtigen: a) unsere aktuelle mentale und körperliche Verfassung; b) unser sportliches Können und unsere Erfahrung; c) die Wetterbedingungen; d) die richtige Verwendung der Schutzausrüstung. Leider liest man jedes Jahr von Bergrettungseinsätzen, bei denen Personen gerettet werden müssen, die nicht mehr weiterkommen, erschöpft sind oder von der Dunkelheit „überrascht“ wurden, was mitunter die Sicherheit der Retter gefährdet.

SICHERHEIT UND ROUTENWAHL

Betrachten wir uns diese Aspekte also genauer: Mentale und körperliche Verfassung: Klettersteige, insbesondere schwierige, erfordern eine hohe Konzentration auch über längere Zeit, sowie eine ausgezeichnete körperliche Verfassung. Wenn wir uns also am Tag des Klettersteigs aus irgendeinem Grund nicht wohl fühlen oder nicht in Form sind, ist es besser, gänzlich darauf zu verzichten oder eine leichtere Route zu wählen, die weniger Einsatz erfordert. Sportliches Können und Erfahrung: Klettersteige sind nicht für jeden geeignet und nicht jeder kann einen schwierigen oder extrem schwierigen Steig bewältigen. Vielleicht ist es nur eine Frage der Erfahrung (ich empfehle in der Tat, sich von Grad zu Grad vorzuarbeiten, um Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben), oder aber eine Route ist objektiv zu schwierig für unser Niveau – in diesem Fall sollte man vorsichtig sein und sich nie auf etwas einlassen, das die eigenen Fähigkeiten übersteigt. Falls nötig, kann man sich jederzeit von einem Bergführer begleiten lassen.

Wenn ich jedoch von Erfahrung spreche, meine ich die Fähigkeit, sich in unwegsamem und steilem Gelände aller Art zu bewegen, sei es grasig, felsig oder schneebedeckt. Tatsächlich ist ein Klettersteig oft Teil einer umfangreicheren Tour mit mehrstündigem Zustieg oder einem Rückweg durch schmale Rinnen, entlang von Gratkanten oder durch unwegsames, nicht versichertes Gelände, im Aufstieg wie im Abstieg. Erfahrung bedeutet, den Zeitplan so zu gestalten, dass man nicht außerplanmäßig in die Dunkelheit gerät, und in der Lage zu sein, auch auf halber Strecke aufzugeben oder umzudrehen, möglicherweise wegen eines drohenden Wetterumschwungs.

Wetterbedingungen: Allgemein gilt für die sichere Begehung von Klettersteigen, dass man früh am Morgen aufbrechen sollte, vor allem bei langen und anspruchsvollen Touren. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit von lokalen Gewittern (auch sehr starken), sodass man dann

Via Ferrata Piccolo Cir, im Hintergrund die Sellagruppe (© M. Corriero)

Blick auf die Dolomiti d’Isarco (© M. Corriero)

bereits auf dem Rückweg sein sollte. Absolut niemals sollte man sich während eines Gewitters in einem Klettersteig befinden! Vor allem nicht in Gipfelnähe, auf einem Grat oder auf einer großen offenen Fläche. Metall ist ein hervorragender Leiter für Elektrizität und wir selbst werden in dieser Situation zu Blitzableitern.

Aber auch das Begehen eines Klettersteigs bei Regen ist keine angenehme Erfahrung: Der Fels und die Tritte werden sofort unsicher, das Seil ist rutschig wie ein Stück Seife, und die Temperaturen sinken schlagartig, sodass Unterkühlungsgefahr besteht. Deshalb ist es unabdingbar, sich immer den Wetterbericht anzuschauen und die Tour dementsprechend zu planen. Bei unsicherem Wetter sollte man sich für kürzere Touren entscheiden, vielleicht eine Halbtagestour, um das Risiko so gering wie möglich zu halten, im Klettersteig von einem Gewitter erwischt zu werden.

Schutzausrüstung: Ein CE- bzw. UIAA-zertifizierter Helm, ein ebenfalls zertifiziertes Klettersteigset in Y-Form, bestehend aus zwei elastischen Schenkeln mit geeignetem Karabiner und Bandfalldämpfer, ein Klettergurt und Klettersteighandschuhe gehören zu der Schutzausrüstung, die wir benutzen müssen, um Verletzungen zu vermeiden oder um im Sturzfall dank der ordnungsgemäßen Funktion von Karabinern und Bandfalldämpfer im Seil hängenzubleiben. Mit den Handschuhen lässt sich das Seil besser greifen, und man vermeidet Abschürfungen und Blasen an den Händen. Schließlich schützt ein Helm unseren Kopf vor dem Aufprall gegen den Fels oder vor Steinschlag von oben, sei es aufgrund natürlicher Ursachen oder durch die Unachtsamkeit der Personen vor uns, die versehentlich Steine lostreten (dies kommt häufiger vor, als man denkt).

Auch die Kleidung ist wichtig: Wie bei einer normalen Bergwanderung ist es sinnvoll, mehrere Schichten aus atmungsaktiven Materialien zu tragen. In den Rucksack gehören Wechselklamotten, eine Regenjacke, ein Sonnenhut, Sonnencreme, ein Erste-Hilfe-Set, energiereiche Nahrung und ausreichend Wasser, um Dehydrierung zu vermeiden. Für die Füße eignen sich bequeme, strapazierfähige Schuhe, die für die verschiedenen Geländetypen und für den Klettersteig geeignet sind, d.h. mit einer „climbing zone“ im Zehenbereich, die mehr Halt am Fels bietet, und einer möglichst griffigen Sohle. Außerdem empfiehlt sich

ein wasserabweisendes Obermaterial. Für lange, komplexe Touren sind hohe Stiefel die bessere Wahl; für technischere Routen eignen sich auch sogenannte Zustiegsschuhe bis zum Knöchel mit einem zum Klettern geeigneten Sohlenprofil. Sobald das Klettersteigset korrekt angelegt ist, sollte die Fortbewegung so erfolgen, dass immer beide Karabiner eingehängt sind, während eine Hand das Seil greift und die andere am Fels nach Griffen sucht. Trifft man auf einen Stahlstift zwischen zwei Abschnitten des Drahtseils, hängt man den ersten Karabiner aus und direkt in den nächsten Seilabschnitt ein. Erst dann wird der zweite Karabiner gelöst und ebenfalls ins nächste Stück Drahtseil gehängt. So ist man immer sicher mit dem Drahtseil verbunden. Ich empfehle, nicht mit beiden Händen zu viel Zug auf das Drahtseil zu geben, dass einem nicht „die Arme zulaufen“, wie es heißt, da man in den Armen deutlich weniger Kraft und Ausdauer hat

als in den Beinen. Nur wenn es keinen anderen Weg gibt und man nicht über ausgefeilte Kletterkünste verfügt, können besonders schwierige Passagen überwunden werden, indem man mit beiden Händen Kraft auf das Drahtseil gibt.

VERHALTEN IM KLETTERSTEIG

Ich möchte nun einige Verhaltensregeln zusammenfassen, damit sich das außergewöhnliche Klettersteig-Erlebnis für uns selbst und für die anderen so sicher wie möglich gestaltet:

1. Niemals bei unsicherem Wetter oder drohendem Regen oder Gewitter in einen Klettersteig einsteigen.

2. Die Route immer nach den eigenen Kräften und Fähigkeiten wählen.

3. Die Gehzeiten für die gesamte Strecke einschließlich Zu- und Abstieg kalkulieren, damit man sich nicht am späten Nachmittag oder Abend noch unterwegs oder gar im Klettersteig wiederfindet.

Ein magischer Sonnenaufgang am Gipfel des Piz Boè (© M. Corriero)

Die markante Brücke auf der Via Ferrata delle Trincee (© M. Corriero)

4. Niemals aus dem Seil ausklinken, um andere Personen zu überholen und dann ungesichert weiterklettern. (Leider ist es bereits zu tödlichen Unfällen mit diesem Hintergrund gekommen.) Stattdessen warten, bis man einen Punkt erreicht hat, an dem man sicher überholen kann.

5. Auch in den unversicherten und möglicherweise ausgesetzten Abschnitten ist höchste Aufmerksamkeit und Konzentration geboten: Es passiert schnell, dass man nach dem Ende der Seilversicherung mental nachlässt, weil der schwere Teil vermeintlich vorbei ist, aber ein falscher Tritt genügt, um auszurutschen oder abzustürzen. Beim Klettern gilt oft: Der Abstieg ist der gefährlichste Teil des Tages.

6. Es ist unbedingt zu vermeiden, versehentlich Steine loszutreten: Diese können auf Klettersteiggeher weiter unten fallen. Es gibt Klettersteige, bei denen dieses Risiko höher ist als bei anderen (z.B. die Via Ferrata dei Finanzieri und der Kaiserjäger-Klettersteig am Col Ombert).

7. Ein Klettersteig sollte nie ohne Sicherheitsausrüstung begangen werden: Es ist keine Seltenheit, dass Touristen ohne Helm, Set und Karabiner selbst über schwierige Klettersteige auf- oder absteigen und dabei ihre eigene Sicherheit und die der anderen gefährden. Letzten Sommer wurde ich auf der Via Ferrata dei Finanzieri Zeuge einer solchen Situation: zwei Touristen, die den Steig in entgegengesetzter Richtung ohne Ausrüstung und ohne Kenntnis der Schwierigkeit begingen und sich auf ihr „Glück“ und ihre optimistische Abenteuerlust verließen.

Auf Punkt 1 müssen wir näher eingehen und über Gewitter sprechen; bei instabilem Wetter stellen Blitze die größte Gefahr dar. Schauen wir uns an, warum: Berge sind anfälliger für Blitzeinschläge, zum einen, weil die Felsen und Hänge zum Auslöser konvektiver Luftbewegungen werden, da sie sich durch die Sonne stärker erwärmen als die umgebende Luft, und zum anderen, weil die Gipfel weniger weit von der Wolkenuntergrenze entfernt sind und daher häufiger von Blitzen getroffen werden. Es ist jedoch möglich, einen Blitzeinschlag in unmittelbarer Umgebung mit einer gewissen, wenn auch kurzen Vorlaufzeit vorherzusagen: Man hört ein Knistern in der Luft oder ein Summen in den Metallvorrichtungen (z.B. Gipfelkreuzen), und die Haare werden elektrisiert. All dies sind Anzeichen für die unmittelbare Gefahr eines Blitzeinschlags. Man sollte

sofort absteigen und sich von Graten, Rinnen, Gipfeln und exponierten Hängen entfernen und vermeiden, dass der eigene Körper der höchste Punkt in der Umgebung ist. Man sollte sich nicht unter Bäumen verstecken, sondern Schutz in Vertiefungen im Boden (Löcher, Mulden) suchen und dabei eine geduckte Haltung einnehmen, die Füße eng zusammen. Auch Höhlen eignen sich,

sofern sie tief genug sind und man sich nicht an die Innenwände lehnt, wenn diese feucht sind, oder jeglicher künstliche Unterschlupf, den man findet (Unterstände, Biwaks, Ruinen). Ist man als Gruppe unterwegs, sollte man sich trennen und die oben genannten individuellen Maßnahmen ergreifen (bleibt man in der Gruppe, erhöht sich aufgrund des „Herdeneffekts“ das Risiko,

getroffen zu werden). Befindet man sich ungünstigerweise auf einem Gletscher oder Schneefeld, sollte man sich sofort an den äußeren Rand der Fläche begeben. Karabiner und Mobiltelefone ziehen keine Blitze an; man kann sie also bei sich behalten, solange sie nicht mit der Haut in Berührung kommen, denn wenn elektrische Spannung hindurchfließt, erhitzen sie sich und

Naturschauspiel im Villnösstal (© M. Corriero)

man läuft Gefahr, sich zu verbrennen. Schließlich ist die Gefahr vorbei, wenn man etwa eine halbe Stunde lang keinen Donner mehr hört.

DAS GEBIET

Dieser Führer beschreibt ganze 43 Touren: richtige Klettersteige und einfache versicherte Steige in den Bergketten des Grödnertals, der Seiser Alm, des Gadertals und des Fassatals. Einige Touren liegen zwar außerhalb dieser geographischen Grenzen, wurden aber in den Führer mit aufgenommen, weil sie von besonderem historischem oder landschaftlichem Interesse sind oder weil sie unter Klettersteiggehern weithin bekannt sind. In allen drei Tälern wird Ladinisch gesprochen, wenngleich jedes Tal einen eigenen Dialekt hat: Es gibt Grödner, Gadertaler und Fassaner Ladinisch. Die Einwohner sind alle dreisprachig und sprechen auch fließend Italienisch und Deutsch. Die Täler sind stark vom internationalen Tourismus geprägt, insbesondere was den Wintersport betrifft, und verfügen daher über ein ausgedehntes Netz an Seilbahnen, die den Transport von der Talsohle zu den Almen ermöglichen und die Täler miteinander verbinden (siehe Sellaronda). Im

Sommer gibt es neben den Klettersteigen eine große Auswahl an Wanderwegen für jeden Geschmack und jedes Niveau. Zahlreiche Almen und Berghütten sind beliebte Ziele für Feinschmecker und Weinliebhaber oder einfache Stützpunkte für lange Wanderungen und Klettertouren. In den letzten Jahren hat der Radtourismus einen Aufschwung erlebt und es wurden attraktive Trails für Radbegeisterte aus aller Welt geschaffen. Die drei Täler werden von äußerst berühmten, namhaften Bergmassiven begrenzt, wie der Marmolada, dem Rosengarten, den Geislerspitzen, dem Langkofel und dem Sellastock, wo einige der schönsten Klettersteige der Dolomiten verlaufen.

UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN KLETTERSTEIG UND VERSICHERTEM STEIG

Der italienische Alpenverein beschreibt einen Klettersteig offiziell folgendermaßen: Eine Reihe von Konstruktionen und Vorrichtungen, die an einer Wand befestigt und/oder künstlich geschaffen wurden, um einen sicheren Aufstieg zu ermöglichen. Ohne das Vorhandensein und die Verwendung der künstlichen Strukturen würde die Fortbewegung die Kenntnis und Anwendung von Klettertechniken als Seilschaft mit individu-

Auf dem versicherten Scalette-Steig (© M. Corriero)

eller Alpinausrüstung (Schlaghaken, Seile und Karabiner) bzw. ungesichertes Klettern erfordern. Auch ein versicherter Steig beinhaltet metallene Vorrichtungen wie Drahtseile, Bügel und Leitern, aber – und hier liegt der Unterschied – wenn diese nicht vorhanden wären, würde eine Begehung weder Klettertechniken noch -ausrüstung erfordern. Die Ausstattung dient bei dieser Art Steig dazu, die Sicherheit zu steigern (z.B. im Falle schwieriger Witterungsbedingungen wie Schnee, Eis, rutschigem Fels usw.), sowie zum Schutz auf horizontalen, aber ausgesetzten oder gefährlichen Abschnitten. Schließlich sind bei einem versicherten Steig die versicherten Abschnitte im Allgemeinen kurz und einfacher als bei einem Klettersteig. Ein Klettersteig hingegen verläuft überwiegend in steileren Bereichen, mit Ausnahme der „Grat-Klettersteige“, und kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Er kann luftige und überhängende Passagen aufweisen und erfordert eine solide Armkraft.

KANN MAN KLETTERSTEIGE AUCH IM ABSTIEG GEHEN?

Die Antwort ist nicht eindeutig, es kommt tatsächlich darauf an.

Grundsätzlich wird ein Klettersteig in Aufwärtsrichtung begangen, außer in den Fällen, wo der Aufstieg zum Gipfel und der Abstieg auf demselben Weg erfolgen müssen (siehe Peitlerkofel oder Piz Conturines), oder bei Gratklettersteigen, bei denen eine Begehung in beide Richtungen möglich ist (siehe Masarè- oder LaurenziKlettersteig). Allgemein verwehrt es einem niemand, in Abwärtsrichtung zu gehen, aber bei einigen Steigen ist am Ende der Drahtseilseilversicherung explizit ein Schild angebracht, das den Abstieg aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Engpässen im Steig verbietet (siehe Langkofelscharte). Da der Abstieg über einen Klettersteig technisch gesehen schwieriger ist als der Aufstieg, ist es bei Steigen, die als „sehr schwierig“ oder „extrem schwierig“ (D; E) eingestuft sind, absolut nicht empfehlenswert, sie in entgegengesetzter Richtung zu begehen (siehe I Magnifici 4, Cesare Piazzetta oder Cesco Tomaselli). Man sollte die eigenen Fähigkeiten sorgfältig einschätzen, bevor man über einen als „schwierig“ (C) eingestuften Steig absteigt. Bei allen anderen ist es meist möglich, in umgekehrter Richtung zu gehen, wobei die eigene Sicherheit und die der anderen stets zu beach-

ten ist. Es ist schon passiert, dass die Bergwacht eingreifen musste, um einen unbedarften Wanderer zu retten, der aufgrund von Selbstüberschätzung oder mangelnder Kenntnis der Strecke nicht in der Lage war, weiter über die versehentlich gewählte Route abzusteigen (z.B. mehr als einmal im Piazzetta-Klettersteig).

BEWERTUNG DER KLETTERSTEIGE

Es gibt keine einheitliche Klassifizierungsskala für Klettersteige und versicherte Steige, sondern verschiedene: die französische, die italienische, die deutsche und die österreichische. Darüber hinaus werden die Beschreibungen manchmal durch andere Skalen ergänzt, die von den Autoren erstellt wurden, um ihre eigenen Klassifizierungskriterien zu berücksichtigen. So unterteilen die Bergführer von Cortina d’Ampezzo die Klettersteige der Gegend in vier Kategorien: Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittene und Experten. In einem Punkt sind wir uns jedoch alle einig: Die Klettersteige sind alle als „EEA“ einzustufen, d.h. als Wege für sehr erfahrene Wanderer mit entsprechender Ausrüstung, wie der CAI gut erklärt. Wer in einem Klettersteig unterwegs ist (egal auf welchem

Ein Spalt muss in freier Kletterei überwunden werden: der Santnerpass-Klettersteig (© M. Corriero)

Niveau), sollte daher ein sehr erfahrener Bergwanderer sein, der sich in allen Geländetypen problemlos zu bewegen weiß: steile und rutschige Hänge, Geröllhalden und kurze Schneefelder. Er sollte auch in der Lage sein, sich auf unmarkierten Wegen und Pfaden zurechtzufinden, über eine gute Kondition verfügen, schwindelfrei sein und vielleicht auch im leichten Fels im Grad I-II klettern können.

Um zur Bewertung der Klettersteige zurückzukehren, folgt dieser Führer der fünfstufigen österreichischen Skala von A bis E, weil sie besonders intuitiv ist und weil bei neueren Klettersteigen am Einstieg oft eine hilfreiche Übersichtstafel zu finden ist, die den Schwierigkeitsgrad im Verlauf nach der österreichischen Skala angibt (siehe z.B. der Klettersteig an der Langkofelscharte oder am Piz da Peres).

Hier die Darstellung der Skala:

A = LEICHT. Versicherter, mäßig ausgesetzter Steig mit langen Gehpassagen. Bei den vorhandenen Sicherungen handelt es sich überwie-

gend um Drahtseile und/oder Bügel, die nur zur Steigerung der Sicherheit dienen.

B = MÄSSIG SCHWIERIG. Kurzer, nicht allzu ausgesetzter Klettersteig, dessen Verlauf durch Scharten, Kamine und kurze senkrechte Abschnitte geprägt ist, wo Drahtseile, Bügel und Leitern die Fortbewegung erleichtern.

C = SCHWIERIG. Mittellanger bis langer Klettersteig, der eine kräftige körperliche Verfassung und eine gewisse Technik erfordert. Die Strecke ist oft senkrecht und weist teilweise kurze Überhänge auf.

D = SEHR SCHWIERIG. Ausgesetzter und senkrechter Klettersteig mit etlichen technischen Passagen, die viel Erfahrung voraussetzen, und ggf. Überhängen, die nur minimal versichert sind. Bisweilen ist der gesamte Steig nur mit Drahtseilen versichert. Eine ausgezeichnete mentale und körperliche Verfassung ist Voraussetzung.

E = EXTREM SCHWIERIG. Äußerst ausgesetzter Klettersteig, der eine exzellente Klettertechnik

In den Wolken auf dem Weg zum Piccolo Cir (© M. Corriero)

erfordert, mit zum Teil kühnen Passagen auch durch Überhänge. Der Verlauf ist auch über lange Strecken senkrecht. Eine hervorragende mentale und psychische Verfassung ist Bedingung. Eine kurze Rastschlinge ist ratsam, um in den schwierigsten Abschnitten Pausen einlegen zu können.

Zu jeder Tour in diesem Führer gibt es eine allgemeine Beschreibung des Klettersteigs, die Verkehrsanbindung zum Ausgangspunkt, eine Zustiegsbeschreibung, eine detaillierte Beschreibung des Steigverlaufs mit Zwischenangaben zu Gehzeiten und Höhenangaben und abschließende Anmerkungen zur Route mit Hinweisen auf den Zustand der Steiganlage, mögliche Gefahren oder auftretende Schwierigkeiten. Eine Übersicht präsentiert alle wichtigen Daten zum Klettersteig, wie z.B. die Bewertung (österreichische Skala A bis E), die technische Schwierigkeit, die Geländeschwierigkeit, die

Ausgesetztheit, den körperlichen Anspruch (alle auf einer Skala von 1 bis 5), die maximal erreichte Höhe, die Gesamthöhenmeter, die Gehzeiten und die empfohlene Jahreszeit.

DIE SCHWIERIGKEIT DES GELÄNDES

Was die Geländeschwierigkeit betrifft, so will ich dies etwas näher erläutern. Ich habe zusätzlich zu den rein technischen Schwierigkeiten eines Klettersteigs die folgenden sehr wichtigen Faktoren in Betracht gezogen:

In welcher Höhenlage bewegt sich die Tour?

Wie abgeschieden ist das Gebiet, in dem sich der Klettersteig befindet?

Wie schwierig ist die Orientierung (spärliche Markierungen) bzw. wie sieht es bei erschwerten Wetterverhältnissen aus (Nebel, Regen, Schnee)?

Gibt es mögliche Stützpunkte (Berghütten, Biwaks)?

Treten besondere objektive Gefahren auf (Steinschlag, brüchiger oder tückischer Untergrund, Kletterpassagen im 1.-2. Grad)?

Die spektakulären Sellatürme (© M. Corriero)

Technische Hinweise zum Klettersteiggehen

Klettersteige sind mit Sicherungen ausgestattete Wege, die mit senkrechtem oder häufig senkrechtem Verlauf eine Felswand überwinden. Dabei weisen sie unterschiedlichste Wegverläufe und Schwierigkeiten und in Bezug auf die Bautechnik verschiedene Ausstattungsmerkmale auf.

Den Merkmalen entsprechend können diese Wege in unterschiedliche Klassen aufgeteilt werden, die sich nach physischen Schwierigkeiten, Ausgesetztheit, vorhandenen Sicherheitsmerkmalen der Verankerungen und deren korrekter Positionierung richten.

In der Regel sind sich die Benutzer der Klettersteige der Unterschiede zwischen den einzelnen Routen in Bezug auf die Schwierigkeit bzw. auf die Sicherheit und Qualität der Verankerungen durchaus bewusst, oft herrschen jedoch eine beträchtliche Unkenntnis und ein Mangel an technischem Wissen über die möglichen Auswirkungen bei einem Sturz.

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN IM STURZFALL

Um das Bewusstsein für die Fortbewegung in einem Klettersteig zu schärfen, muss man sich ein grundlegendes Konzept wachrufen. Fällt ein Körper, so entsteht Energie, die im Augenblick des Stoppens aufgenommen werden muss. Im Folgenden untersuchen wir die beim Klettern bzw. Klettersteiggehen sehr wichtigen technischen Begriffe Fangstoß und Sturzfaktor. Unter Fangstoß versteht man die potenzielle Energie, die ein Körper bei einem Sturz aufnehmen muss. Diese Energie kann mehr oder weniger hoch sein, je nachdem, ob sie komplett vom Körper aufgenommen wird, durch andere Faktoren verringert oder sogar komplett absorbiert werden kann.

Dieser Zusammenhang wird deutlich, wenn man daran denkt, was bei einem Bungeejump mit einem elastischen Seil passiert, oder was mit einem Drahtseil geschehen würde...

Der Sturzfaktor ist eine Kenngröße für die Höhe der Kräfte, die bei einem Sturz auftreten kön-

nen; beim Klettern bewegt sich dieser Faktor zwischen 0 und 2. Je höher der Wert ist, umso höher die Auswirkungen bzw. die Gefährlichkeit des Sturzes. Der Sturzfaktor bezeichnet also das Verhältnis zwischen Sturzweite und Länge des ausgegebenen Seils

Das betrifft natürlich vor allem das Klettern, wo lange, elastische Seile zum Einsatz kommen. Welche Auswirkungen ein Sturz hat, hängt dabei nicht so sehr von der Sturzweite ab, sondern vielmehr davon, wie viel Seil ausgegeben wurde und wie viel entstandene Sturzenergie von ihm aufgenommen werden kann. In der obigen Abbildung stellen zwei Beispiele dar, welche Auswirkungen bezüglich des Sturzfaktors bei gleicher Sturz-

weite, aber unterschiedlich viel ausgegebenem Seil auftreten. Obwohl die Sturzweiten gleich sind, nämlich 4 Meter, ist der Sturzfaktor im zweiten Fall gravierend höher und damit auch die Belastung auf den Körper des Kletterers (solch ein Sturz hat mit ziemlicher Sicherheit körperlich traumatische Folgen).

Wie oben erwähnt, sprechen wir hier über das Seilklettern, wo das dynamische Gegengewicht des Sichernden den Sturzfaktor zusätzlich stark verringern kann. Beim Klettersteiggehen wird aber kein dynamisches Seil verwendet, sondern wir sichern uns an einem Drahtseil.

l’unico elemento in grado di generata dalla caduta, è il DISSIPATORE funziona un dissipatore da ferrata ? funzione di assorbire energia in modo arrivare alla rottura delle sue componenti rimanere sempre ancorati alla linea

STURZFAKTOR UND FANGSTOSS

IM KLETTERSTEIG

dissipatore è composto da una fettuccia cucita, in grado se trazionata di essivo fino ad 1,5m e di assorbire

Nachfolgend werden die Auswirkungen auf den Körper bei einem Sturz im Klettersteig beschrieben. Die Grundprinzipien sind dieselben wie beim Klettern; d.h. durch den Sturz entsteht Energie, die dann von unserem Körper auf etwas anderes übertragen und abgeleitet werden muss.

durante una caduta in ferrata. in considerazione nel momento in ferrata, che il allunga fino a 1,5m a seguito di altezze di caduta elevata e molta energia E’ quindi importante comprendere un ulteriore elemento teorico, ovvero TIRANTE D’ARIA. Per tirante d’aria si intende lo nché una

considerando gli allunghi di eventuali sistemi di comporti l’impatto contro ostacoli.

Je elastischer (und damit energieaufnahmefähiger) das Element ist, auf das unser Körper diese Energie überträgt, desto erträglicher sind die eventuellen Folgen für uns. Ein Sprung mit einer Landung auf einer bequemen, weichen Matte ist deutlich angenehmer als eine Landung auf einem harten Felsband. Welche Ele-

dalla lunghezza dei singoli o dei punti in cui il cavo della ferrata è Maggiore sarà la distanza tra di essi e maggiore dalla caduta e la necessità del dissipatore di a Ipoteticamente i costruttori di ferrate di questi elementi, ma non sempre è avvenuto così in passato. citate all’interno di questa guida ed emanate dal Alpine Italiane nel 2016 hanno cercato di di ferrate di tener conto di questi elementi. ofondire l’argomento è possibile scaricare il testo indirizzo email: https:// www.guidealpine.it/assets/ - G u i d a - p e r- a t t re z z a t u r a - d e i - s i t i - n a t u r a l i - p e rcorsi-attrezzati-SIAE.pdf.

4 m

attualmente non tutte le ferrate sono concepite in ottica moderna tenendo elementi quali tiranti d’aria ecc, sia per anzianità di realizzazione o per mal frazionamenti. Da qui anche il motivo di aver a ffiancato alla scala di di fficoltà bontà di realizzazione. Scala che si spera non sia più necessaria tra qualche estyling che sta avvenendo.

mente stehen uns beim Klettersteiggehen nun aber zur Verfügung, um diese Kraft aufzunehmen, wenn wir uns an einem starren Drahtseil am Fels fortbewegen?

Das einzige Element, das in diesem Fall zur Energieaufnahme beim Sturz dienen kann, ist ein sogenanntes Klettersteigset. Dieses nimmt die Energie progressiv, also zunehmend, auf, ohne dass dies zum Bruch bzw. Riss einzelner Komponenten führt. Dadurch wird gewährleis-

tet, dass wir weiter mit dem Drahtseil verbunden bleiben.

Um dies zu bewerkstelligen, kommt ein sogenannter Bandfalldämpfer zum Einsatz; eine mehrfach gefaltete, seitlich vernähte Bandschlinge, die bis maximal 1,5 m Länge aufreißen und somit die Sturzenergie aufnehmen kann. Genau dies passiert bei einem Sturz in einem

Klettersteig. Wir müssen also berücksichtigen, dass im Sturzfall je nach Sturzweite der Bandfalldämpfer bis zu 1,5 m länger werden kann (Maximallänge). Somit ist ein weiterer, wenn auch theoretischer, Punkt zu berücksichtigen: der Sturzraum. Dies ist der erforderliche Raum, damit eine Person unter Berücksichtigung der

Verlängerung möglicher Energieaufnahmesysteme nicht auf ein Hindernis aufschlägt. Dies hängt bei einem Klettersteig vom Abstand zwischen zwei Ankerpunkten ab, also den Stellen, wo das Drahtseil am Fels befestigt ist. Je weiter dieser Abstand ist, umso höher ist

allen Klettersteigen berücksichtigt ist, was vor allem damit zusammenhängen kann, dass sie schon vor langer Zeit gebaut wurden, bevor Energieaufnahmesysteme wie Bandfalldämpfer in Umlauf kamen.

auch der Fangstoß und damit die Notwendigkeit, dass der Falldämpfer weiter aufreißt, damit diese Energie absorbiert werden kann. Im besten Fall müssten dies alle Klettersteigbauer berücksichtigen, aber in der Vergangenheit war das nicht immer der Fall. Die Einrichter sollten diesbezüglich auch durch die Richtlinien des Italienischen Bergführerverbands aus dem Jahr 2016 sensibilisiert werden. Seit 2018 existiert auch eine DIN-Norm für Klettersteige. Infos dazu finden sich zum Beispiel hier: https://www.din-mitteilungen.de/de/ sicherheit-im-bergsport-klettersteige-256982. Wir wollen an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass dieser Punkt aktuell nicht bei

DIE AUSRÜSTUNG

Eine umfangreiche Ausrüstung ist zum Klettersteiggehen zwar nicht erforderlich, dennoch ist das benötigte Material von grundlegender Wichtigkeit. Zunächst ist ein Klettergurt Voraussetzung, der die für das Klettern und Bergsteigen relevanten Normen erfüllt. Dabei ist unwichtig, ob er mit einem Anseilring oder einer Anseilschlaufe (V-Form am Gurt) ausgestattet ist. Bitte beachten: Klettergurte haben wie alle anderen im Bergsport verwendeten Textilien oder Kunststoffe eine eingeschränkte Lebensdauer. Bei häufiger Benutzung kann ein Gurt schon nach 1-2 Jahren erhebliche Gebrauchsspuren

Sturzfaktor 2

Die richtige Ruheposition (© G. Meneghello)

aufweisen, aber auch bei seltenener Verwendung beträgt die vom Hersteller angegebene Lebensdauer i.d.R. max. 10 Jahre! Deshalb sollte man besser keinen Gurt verwenden, der älter ist, auch wenn er noch originalverpackt ist oder nie benutzt wurde.

Zudem ist ein Helm notwendig, der über die entsprechende Zertifizierung verfügt. Wie Gurte haben auch Helme nur eine beschränkte Lebensdauer, vor allem, wenn sie durch äußere Einwirkungen beschädigt werden.

Das gleiche gilt für das Klettersteigset, das wie schon beschrieben im Falle eines Sturzes die Sturzenergie aufnehmen soll. Handschuhe sind ebenfalls wichtig, denn mit solchen fällt es viel leichter, sich am Drahtseil

festzuhalten. Zudem schützen sie die Hände, wenn das Seil äußerlich Beschädigungen aufweisen sollte.

Zum Rasten ist ein zusätzlicher (Verschluss) Karabiner nützlich. Bei manchen Klettersteigsets kann dieser direkt an einem zusätzlichen Lastarm befestigt werden. Ist dies nicht der Fall, benutzt man eine zusätzliche Bandschlinge, die im Anseilring befestigt wird. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, das diese Verbindung immer kürzer ist als die beiden Lastarme des Sets, ansonsten wird die Dämpfungswirkung des Sets aufgehoben! In besonderen Fällen, wie beispielsweise der Sicherung von Kindern, können zusätzliche Sicherungskomponenten verwendet werden.

Fortbewegung in unschwierigem, nicht senkrechtem Gelände (© G. Meneghello)

ZUSTIEG

Von der Passhöhe folgt man der Beschilderung in Richtung Munt de Fornela und Sass de Pütia (Wegweiser Nr. 8A) auf einem breiten, mäßig ansteigenden Weg. Man kommt an einer Reihe von Almhütten vorbei und erreicht die Pra de Putia, weitläufige Almwiesen an den Hängen unter den strengen Nordwestwänden des Massivs, wo sich auch die Malga Fornella (2065m) befindet, ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Weiter geht es nach rechts über die Wiesen, bis der Weg schmaler wird und auf der Westseite des Berges auf halber Höhe mehrere Geröllfelder quert. Ein steiler Abstieg führt zum Fuß der Peitlerscharte (Forcella de Putia), wo man auf den Weg Nr. 4 (Höhenweg Nr. 2) stößt, der unten aus dem Tal heraufkommt (2091m; 40 Min.). Man steigt nun die steile Scharte hinauf, bis man auf der Südostseite des Sass de Putia herauskommt (2358m; 40 Min.). Rechts führt der Weg Nr. 4 in Kürze zum Rifugio Genova (2300m), während der Blick nach links den bevorstehenden langen Anstieg zeigt, der mühsam über den gesamten Südhang zum Gipfel des Berges zieht (Weg Nr. 4B).

Der Aufstieg über den steilen Grashang wird zunehmend beschwerlicher, der Untergrund wird immer felsiger und schuttiger, bis man einen breiten Sattel auf 2760m erreicht, von wo aus man mit einem kurzen Abstecher den Vorgipfel „Picia Putia“, den Kleinen Peitlerkofel mit Holzkreuz erreichen kann (2813m; 1 Std.). Von hier ist die gesamte Felsbastion des Hauptgipfels jenseits des Sattels bestens zu sehen.

BESCHREIBUNG DES KLETTERSTEIGS

Die ersten Seile führen diagonal nach rechts, um eine schräge, teils glatte Rampe und eine Reihe von mäßig ausgesetzten Felspartien zu überwinden. Lediglich ein Steilstück in einem kurzen Kamin erfordert etwas mehr Einsatz, dann nimmt die Schwierigkeit wieder ab und es geht über einfache

PEITLERKOFEL / SASS DE PUTIA 2875m

Schrofen

geneigte Platte

Kamin, Leiter zu Beginn

Schrofen

ausgesetzt

glatte geneigte Rampe

Felsen nach oben. Am Ende der Seilversicherung führt der Weg über Geröll weiter bis zum großen Gipfelkreuz (2875m; 30 Min.).

ABSTIEG

Der Rückweg erfolgt entlang der Aufstiegsroute; in dem kurzen versicherten Abschnitt muss Rücksicht auf entgegenkommende Personen genommen werden (keine Steine lostreten), und in jedem Fall ist höchste Konzentration geboten, da ein Klettersteig im Abstieg immer schwieriger ist als in Aufwärtsrichtung (2.15 Std.).

ANMERKUNGEN

Der kurze versicherte Steig auf den Sass de Pütia ist auch für Anfänger geeignet, da er wenig ausgesetzt ist und nicht viel technisches Können erfordert. Die Seilversicherung ist in gutem Zustand. Im Sommer ist die Strecke stark frequentiert, sodass im seilversicherten Abschnitt auf den Menschenverkehr in beide Richtungen geachtet werden muss. Der Zustieg ist lang und es gibt keine Stützpunkte in der Nähe.

Die Peitlerscharte (© M. Corriero)

Der Gipfel des Peitlerkofel (© M. Corriero)

Der Peitlerkofel vom Würzjoch aus (© M. Corriero)

Schutze eines großen Felsblocks. Nun, auf ca. 2350m, führt eine deutliche Abzweigung nach links in steilem Zickzack hinauf zum Fuß der Südwände des Lagazuoi. Auf einem bequemen Band beginnt der versicherte Steig.

BESCHREIBUNG DES KLETTERSTEIGS

In einer Rinne geht es mit Hilfe von Stahlbügeln über ein Steilstück; dann steigt man in engen Kehren hinauf, die mit dicken Holzbalken verstärkt sind. Nach Verlassen der Rinne erreicht man einen zweiten versicherten Abschnitt auf einem Band, das zu der etwa 15 m langen Hängebrücke leitet, die genau an der Stelle rekonstruiert wurde, an der sich die ursprüngliche Brücke befand, die von den österreichischen Truppen im Krieg benutzt wurde. Nach der Brücke steigt man mit Seilversicherungen über einige kleine Felsstufen und ein schräges Band hinauf; es folgt ein steiler, aber gutgriffiger Aufschwung. Man kommt nun auf dem sogenannten österreichischen Band (Cengia Austriaca) voller Stellungen und Tunnel heraus, die es mit einem kleinen Abstecher zu besichtigen lohnt. Nun geht es diagonal über leichte Felsen und kurze, teilweise versicherte Stufen hinauf zu einem Sattel, von dem aus man in wenigen Minuten den Gipfel des Piccolo Lagazuoi erreicht (2778m; 2.15 Std.), der während der Hochsaison dank der nahen Seilbahnstation und der Hütte sehr gut besucht ist.

ABSTIEG

Für den Abstieg gibt es mehrere Möglichkeiten: Der Rückweg kann entlang der Aufstiegsroute erfolgen (1.30 Std.) oder mit der nahegelegenen Seilbahn, oder (empfohlen) über den einfachen, aber

versichertes Band

versicherte Stufe

langes Band, teilweise versichert

versichertes Band Rinne, mit Holzbalken verstärkt Band Aufschwung mit Bügeln

schräges Band

kurzer senkrechter Aufschwung

Hängebrücke

sehr eindrucksvollen versicherten Lagazuoi-Steig mit seinen Tunneln (A), im Herzen des Freilichtmuseums zum Ersten Weltkrieg. In diesem Fall ist es jedoch unbedingt ratsam, eine Stirnlampe mitzunehmen. Der Eingang befindet sich direkt unterhalb der Seilbahnstation. Nach dem Verlassen des Tunnels schlägt man den Weg Nr. 402 ein und nimmt dann die Abzweigung nach Nordwesten, die über die Rinnen hinaufführt und wieder auf den Aufstiegsweg trifft (2 Std.).

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, von der Lagazuoi-Hütte aus der Beschilderung zur Travenanzes-Scharte zu folgen (2507m; Wegweiser 401), die man über das steile Geröllfeld (im Winter eine Skipiste) erreicht. Von der Scharte aus schlägt man den Weg Nr. 402 in Richtung Falzarego-Pass ein und gelangt von dort über den Weg, der neben der Straße entlang und unter den Nordwänden des Sass da Stria hindurchführt, zurück zum Parkplatz (1.45 Std.).

ANMERKUNGEN

Der versicherte Kaiserjäger-Steig ist technisch einfach, aber anstrengend, da es ziemlich steil bergauf geht. In Kombination mit dem versicherten Steig der Lagazuoi-Tunnel ist er eine sehr lohnende Route für Wanderer, auch wegen der zahlreichen Kriegsdenkmäler entlang des Weges. Zu Beginn der Saison ist Vorsicht geboten, da der Aufstieg zum Piccolo Lagazuoi, auch wenn er nach Süden ausgerichtet ist, noch harte Schneereste aufweisen kann, sodass Steigeisen erforderlich sein können.

Ein reizvoller Abschnitt des Kaiserjäger-Steigs (© M. Corriero)

Der versicherte Kaiserjäger-Steig bietet wunderbare Ausblicke auf die

Belluneser Dolomiten und die Civetta (© M. Corriero)

Aussicht, die sich hier bietet, entschädigt für alle Mühen des Aufstiegs: ein perfekter Rundumblick auf die Hauptgipfel der Dolomiten und die Bergketten hinter der Grenze.

ABSTIEG

Für den Rückweg gibt es zwei Alternativen: Entweder man geht denselben Weg zurück über den Klettersteig (4 Std.) oder man überquert den Gletscher auf der Nordseite, eine Option, die nur zu empfehlen ist, wenn man Gletschererfahrung hat oder von einem Bergführer begleitet wird. Angeseilt und mit Pickel und Steigeisen ausgerüstet, quert man ein Schneefeld auf dem „Schena de Mul“ (Maultierrücken) genannten Grat, bis man die ersten Felsen erreicht, über die man etwa 150 Höhenmeter zum Gletscher hinabsteigt. Es wird über leichten Fels mit Stellen im 1. Grad und steile, mit Drahtseil und Stiften versicherte Vorsprünge abgeklettert. Achtung, dieser Abschnitt wird auch in der entgegengesetzten Richtung von Personen begangen, die nicht über den Klettersteig, sondern über den Normalweg auf der Nordseite aufsteigen. Bei der anschließenden Überschreitung des Gletschers ist wegen der vorhandenen Spalten äußerste Vorsicht geboten; angesichts der klimatischen Bedingungen der letzten Jahre ist der Weg besonders tückisch und gefährlich, vor allem an ungewöhnlich heißen Sommertagen. Leider ist die schreckliche Tragödie vom 3. Juli 2022, bei der sich ein riesiger Serac

Die ersten versicherten Passagen vor der Forcella Marmolada (© M. Corriero)

Das Überqueren der Spalten erfordert höchste Aufmerksamkeit und Trittsicherheit (© M. Corriero)

löste und eine Gruppe von Bergsteigern fortriss, ein bedrohliches Beispiel für die Folgen des globalen Klimawandels.

Nach etwa 1.45 Std. erreichen wir die Fläche Pian dei Fiacconi und kehren von hier auf dem Aufstiegsweg zurück zum Parkplatz und zum Fedaia-See (1.15 Std.).

ANMERKUNGEN

Der Klettersteig ist technisch nicht besonders komplex, aber die Schwierigkeiten sind vor allem durch die Umgebung bedingt, da man Schneefelder und Gletscher überqueren muss. Die lange Gratroute in großer Höhe sollte nur bei stabilem Wetter begangen werden, denn bei einer Störung wechseln die Verhältnisse und Temperaturen schlagartig von Sommer auf Winter. Nach dem Abbau der Seilbahn sind Zu- und Abstieg sehr lang und der Zustand der Sicherungen zeugt von deren Alter.

Der Rückweg führt über den tückischen Marmolada-Gletscher (© M. Corriero)

lada, Costabella und Monzoni, Rosengarten und Latemar zu genießen.

ABSTIEG

Der Abstieg erfolgt über den Normalweg, der nichts anderes ist als ein einfacher, breiter Wanderweg über den grasbewachsenen Nordhang, der bald zurück zur Bergstation führt. Von dort auf bekanntem Weg zurück zum Parkplatz (30 Min.).

ANMERKUNGEN

Kurzer und technischer Klettersteig mit abwechslungsreichen, nie trivialen Passagen (Kamine, Traversen, Platten, Vorsprünge, Kanten), die den Aufstieg kurzweilig gestalten. Der Fels kann nach Regenfällen rutschig sein. Das Drahtseil ist immer straff gespannt und in gutem Zustand.

Der erfolgreiche Durchstieg ist immer ein tolles Erlebnis (© M. Corriero)

Eine durchaus luftige Kante (© M. Corriero)