Das Gütesiegel „Qualität Tirol“ steht für regionale, nachhaltig produzierte Lebensmittel von höchster Güte, die zu 100 % in Tirol gewachsen und veredelt sind.

Weihnachtskekse sind fester Bestandteil in dieser besinnlichen Jahreszeit. Mit der Vielfalt der „Qualität Tirol“ Produkte lassen sich schmackhafte Kekse aller Art zaubern. Von einfach bis anspruchsvoll, mit und ohne Ausstechen, zum Verzieren oder pur Genießen, mit unseren Rezepten wird die Weihnachtsbäckerei einfach wunderbar.

Es war ein heißer, trockener und vor allem richtig langer Sommer. 20 Grad im November machten es nicht unbedingt leicht, ein Magazin für den Winter zu produzieren, und stellten uns tatsächlich vor so manche Herausforderung. Fotos vom Grillen im Winter zu machen, wo doch weit und breit noch keiner in Sicht war, das hat Marian Kröll vor eine wirkliche Aufgabe gestellt. Da passt es ausgezeichnet, dass er sich nicht nur um die Kulinarik gekümmert hat, sondern auch um die Veränderung des heimischen Klimas in einer Geschichte über Wetterextreme. Vorausschauend haben wir so manches indes bereits im letzten Winter mitgedacht. Sonst wären etwa die großartigen Fotos von Tom Bause in der FalknerOase am Ahorn im Zillertal nicht möglich gewesen. An Inspiration und Motivation mangelte es uns im sommerlichen Winter ohnehin nicht, um die besten und spannendsten Geschichten für die kalte Jahreszeit zu recherchieren und zu schreiben. Das Ergebnis halten Sie nun in den Händen.

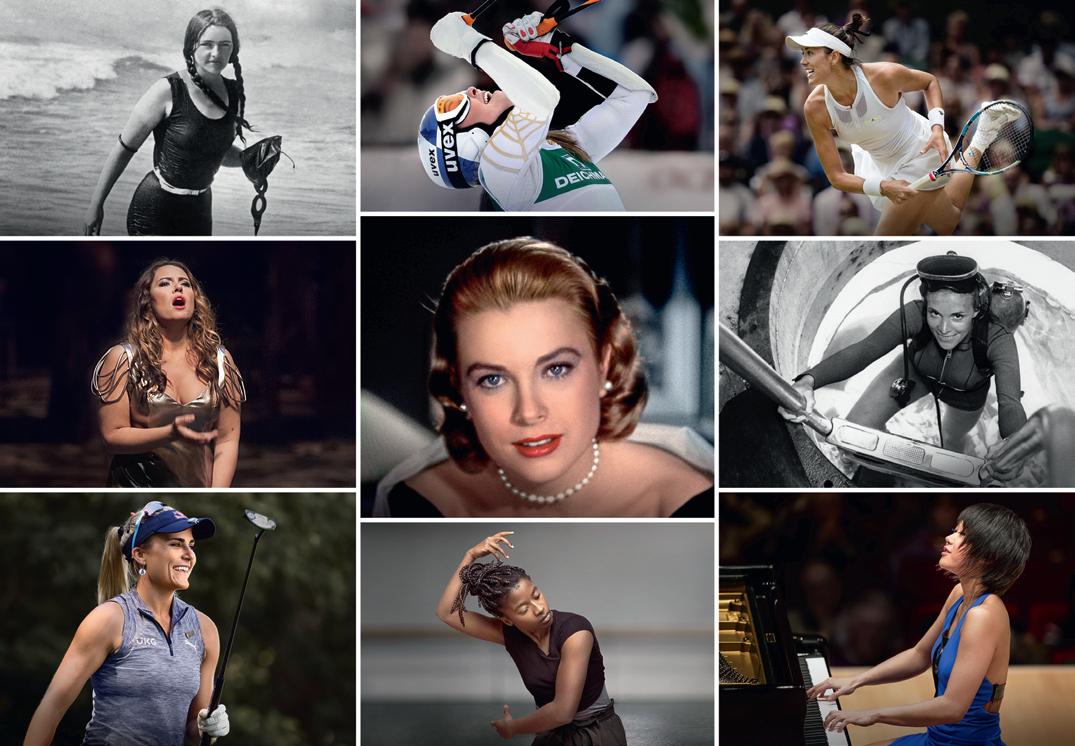

Einen grossen Teil der Ausgabe haben wir auch dieses Mal wie-

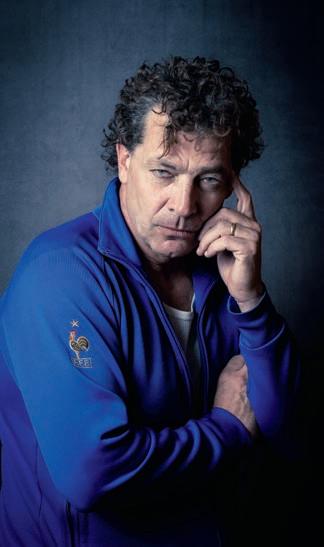

der spannenden Menschen unseres Landes gewidmet. Manche sind oder waren prominent, manche kennt man eher in Spezialistenkreisen. So haben wir uns gefragt, wie denn das Leben danach so ist, wenn Spitzensportlerinnen und -sportler ihre Karriere beenden. Sieben unterschiedliche Porträts, meisterhaft ins Bild gerückt von Gerhard Berger, beschreiben Ende und Neubeginn. Und wir waren dem alten Handwerk auf der Spur: der Weberin, dem Sattler, dem Hafner … Sie alle sind in Berufen tätig, die einst allgegenwärtig waren, heute jedoch nur mehr Nischen bedienen. Manches Handwerk steht dabei tatsächlich kurz vor dem Aussterben, andere erleben aktuell ihre Renaissance.

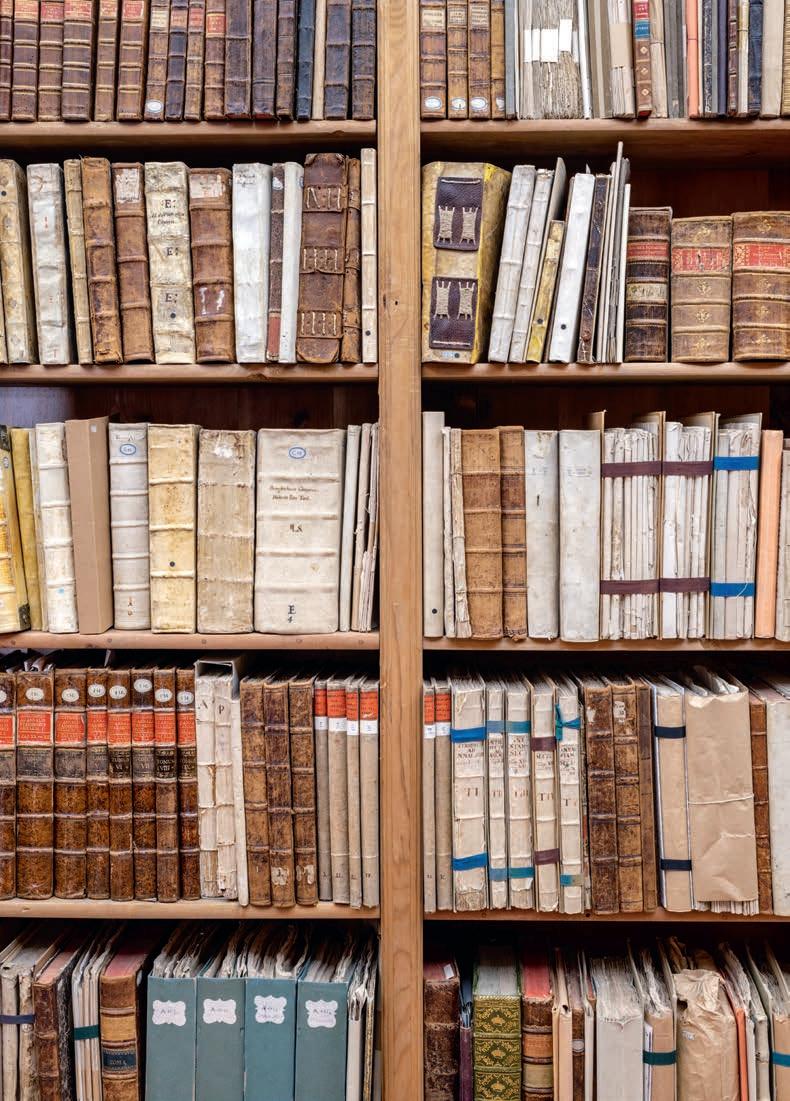

Nicht nur handwerklich verneigen wir uns vor der Tradition: Das Stift Stams begeht im kommenden Jahr sein 750. Jubiläum.

Feiern Sie gemeinsam mit uns unser wunderbares Land.

12_Power of Nature

When birds of prey fly their circles.

24 Stepping quietly

Habitat Hohe Tauern National Park.

34_The big snowfall

When Frau Holle shakes the bedding.

44_Hay from the heights How the hay comes from the mountain to the valley.

64_Art Encounter

A portrait of the brothers Matthias and Maximilian Bernhard.

74_The courage to take risks Gregor Bloéb is the new director of the Volksschauspiele.

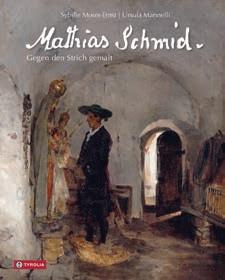

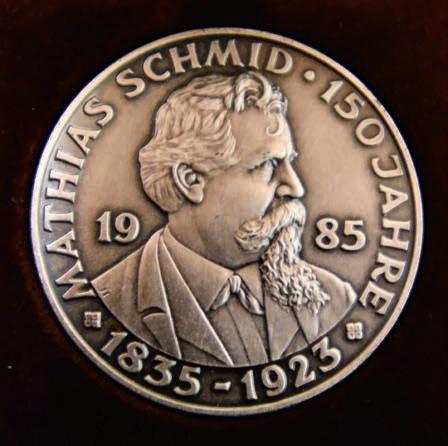

88_Morality judge Painter Mathias Schmid’s artistic critique.

108_Heart of Tyrol Abbot German Erd and his Stams Abbey.

120_The life afterwards The lives of former top athletes today.

136_On course for an Oscar Ulrike Kofler addressing painful subjects.

146_Old, but gold Craftsmen with heart and soul.

160_Hot and cold The charm of a barbecue in winter.

12_Naturgewalt Wenn Greifvögel ihre Kreise ziehen.

24_Leiser treten Lebensraum Nationalpark Hohe Tauern.

34_Der grosse Schnee Wenn Frau Holle kräftig schüttelt.

44_Heu aus der Höh’ Wie das Heu vom Berg ins Tal kommt.

Seit neun Jahren darf ich für die ORF-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ die schönsten Orte unseres Landes suchen, filmen und präsentieren. Und jedes Jahr bin ich auf das Neue begeistert, wie großartig unser wunderbares Tirol ist. Es wird oft gesagt, und es stimmt: Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Die Sendung läuft immer am Nationalfeiertag, und wenn man Teil der Show ist, spürt man ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl, diesen Stolz auf die Heimat, diese Freude.

Heuer sind für Tirol der Fernsteinsee, der Grawa-Wasserfall und die Klobensteinschlucht am Start gewesen. Zum schönsten Platz gekürt wurde letztendlich das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark. Gerade in Zeiten wie diesen eine schöne Entscheidung.

Es geht bei „9 Plätze“ auch nicht um den Sieg. Es geht darum, andere Menschen mit dieser Sendung zu unterhalten, ich gehe noch weiter –glücklich zu machen. Wenn die geschätzten Leserinnen und Leser jetzt vielleicht denken, was für ein Gesülze, Frau Kramer, es geht doch nur um die Quote. Ja eh. Um die geht es auch, und sie war übrigens gut. Aber es geht – ich wiederhole mich –um mehr. Ich will den Menschen mit den schönsten Bildern unseres Landes ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ich will erreichen, dass man sagt, da muss

ich hin. Da sehe ich auch eine Gemeinsamkeit mit dem Tirol-Magazin, das sich seit vielen Jahrzehnten auf die Suche nach Sehnsuchtsorten, Naturschönheiten und kulturell bedeutsamen Plätzen macht.

Immer wieder heißt es aber auch, warum macht der ORF das? Wieso müssen noch mehr Menschen auf die schönsten, verborgenen Plätze im Land aufmerksam gemacht werden? Ich versuche daher immer, sehr behutsam vorzugehen. Man kann keinen Platz nominieren, der keine Infrastruktur hat oder vielleicht ohnehin schon überlaufen ist. Man muss sich das schon genau anschauen.

Und auf den Wunsch, diese Plätze sollen doch geheim bleiben, sage ich auch - bitte über den Tellerrand hinausschauen und an jene Menschen im Land denken, die nicht mehr die Möglichkeit haben, selbst so einen schönen Platz zu besuchen. Aus welchen Gründen auch immer. Denen liefern wir traumhafte Bilder ins Wohnzimmer.

Meine Liste mit den schönsten Plätzen des Landes ist übrigens noch lang.

Katharina Kramer begann ihre journalistische Laufbahn während des Studiums bei mehreren Privatradio-Sendern und wechselte dann für einige Jahre zum Kurier. Seit 1996 ist sie beim ORF, seit 1999 moderiert sie die Sendung Tirol heute.

Vor der gewaltigen Kulisse der Zillertaler Bergwelt ziehen auch im Winter die Greifvögel von der Falknerfamilie Thomas, Waltraud und Didi Wechselberger am Ahorn ihre Kreise. Sie genießen diese Freiheit auf Zeit, kehren aber immer wieder kontrolliert zurück.Was wohl an einer ganz besonders engen Beziehung zwischen den Falknern und den Tieren liegt.

Fotos: Tom Bause

Fotos: Tom Bause

Der Wüstenbussard, auch als Harris Hawk bezeichnet, ist eine mittelgroße Greifvogelart aus der Familie der Habichtartigen. Lanny ist übrigens ein Weibchen und unter den Vögeln der Falknerfamilie Wechselberger die „Chefin“.

Länge: 55 – 60 cm

Spannweite: 110 – 140 cm

Gewicht: 750 – 1.100 g

Menschen, Verkehr, Umwelt –eine lebenswerte Stadt für alle.

SWARCOs durchdachtes urbanes Mobilitätsmanagement bietet intelligente, nachhaltige Lösungen für den Verkehr von heute und morgen.

Von intelligenten Kreuzungen bis zur vernetzten Smart City: Mit Systemen von SWARCO sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet.

Entdecken Sie jetzt das urbane Mobilitätsmanagement der Zukunft!

Zukunftssichere Lösungen aus einer Hand.

Der Steppenadler ist eine Vogelart aus der Gattung der echten Adler. Die schnellen und gewandten Flieger können im Sturzflug maximale Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h erreichen. Im Normalflug erreichen sie ein Tempo von 50 bis 60 km/h.

Länge: 62 – 74 cm

Spannweite: 165 – 200 cm

Gewicht: 2.400 – 3.800 g

Der Virginia-Uhu ist eine Vogelart aus der Gattung der Uhus, die zur Familie der eigentlichen Eulen gehört. Wie bei allen Uhus haben die Federohren keine Bedeutung für den Gehörsinn. Die großen Augen sind gelb.

Länge: 46 – 63 cm

Spannweite: 90 – 150 cm Gewicht: 750 – 1.300 g

liegt auf einer Seehöhe von 633 Metern im Zillertal. Flächenmäßig ist es die viertgrößte Gemeinde Tirols. Der Urlaubs- und vor allem Wintersportort wird durch zwei gegenüberliegende Skigebiete geprägt: Ahorn und Penken.

Einwohner: 3.930 | fläche: 178 km2

Unweit der Bergstation der Ahornbahn in Mayrhofen wird Adler und Co. eine Bühne geboten, die die Greifvögel so richtig zu bespielen wissen. Im Sommer finden in der höchstgelegenen GreifVogelStation Europas atemberaubende Vorführungen statt. Die Stars: Lanny, Steppi, Hansi, Billi ... Doch nicht nur im Sommer, nein, auch im Winter kommen Gäste am Ahorn auf ihre Kosten: Denn die Vögel wollen fliegen, wollen trainiert werden, zu jeder Jahreszeit.

Wenn Falkner Didi Wechselberger dieses Schauspiel beschreibt, dann kommt er rasch ins Schwärmen: „Die Vögel fliegen vor diesem umwerfenden Panorama, bei glitzerndem Schnee, über den Speichersee. Richtig kitschig ist das, ich kann’s gar nicht anders sagen.“ Die Vogelbeobachtung lässt sich dabei ideal mit einer Winterwanderung verbinden. Rund um den Speicherteich gibt es außerdem Infostationen, die Herkunft und Sinn der Falknerei beschreiben.

Zuerst kommt der Vogel.

Das Wohl der Vögel hat für Thomas, Waltraud und Didi Wechselberger oberste Priorität: „Der Vogel kommt zuerst. Wir haben eine tolle Anlage, die Vögel sind in perfektem Zustand. Das wird auch jedes Jahr von der Behörde kontrolliert.“ Insgesamt sind es maximal zehn Tiere, die Familie Wechselberger in ihrer Falknerei hat. Dadurch, so sagt er, baue sich eine sehr enge Bindung auf. Die beweisen Bussard, Falke, Uhu und Adler auch täglich bei den Flügen. „Die Vögel können jeden Tag selbst entscheiden, ob sie wieder zurückkommen. Unser Adler bleibt oft zwei Stunden weg, aber wenn ich pfeife, kommt er“, beschreibt Didi Wechselberger dieses unsichtbare Band, das hier Mensch und Tier verbindet.

Der Falke gehört zur Familie der Falkenartigen, mit meist langem Schwanz und spitzen Flügeln. Zu seinen Merkmalen zählt der hakig nach unten gebogene Oberschnabel. Die Gattung der Falken ist fast weltweit verbreitet und umfasst 39 Arten mit unzähligen Unterarten.

Länge: 38 – 51 cm

Spannweite: 89 – 133 cm

Gewicht: 630 – 1.100 g

Die AdlerBühne Ahorn mit den GreifVogelVorführungen zieht bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Besucher an. Für Wissbegierige wurde 2021 zusätzlich die FalknerOase in Mountopolis, der Erlebniswelt der Mayrhofner Bergbahnen, geschaffen. Rund um den Speicherteich Filzen kann man dort an sieben lehrreichen Stationen in die Geschichte der Falknerei eintauchen. So tief, wie es einem gerade beliebt.

Innsbrucker Str. 22 · A-6100 Seefeld in Tirol

Innsbrucker Str. 22 · A-6100 Seefeld in Tirol

+ 43 (0)5212 2317-0 · juwelier@armbruster.at www.armbruster.at

+ 43 (0)5212 2317-0 · juwelier@armbruster.at www.armbruster.at

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Alpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol.

Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2

Auch wenn es den Anschein haben mag, dass die Natur im Winter Pause macht, so sind viele Tiere im Nationalpark Hohe Tauern aktiv und brauchen Rückzugsräume und Ruhe. Das wird zunehmend schwieriger, weil Berge mittlerweile vielfach zum Sportgerät geworden sind. Dennoch kann man als Naturnutzer die Natur genießen, doch sollte man das maß- und rücksichtsvoll tun.

Wenn sich in der kalten Jahreszeit der Schnee, die weiße Pracht, wie eine samtige Decke über die Landschaft legt, dann wird es vermeintlich still im Nationalpark Hohe Tauern. Doch dieser oberflächliche Eindruck täuscht. Viele Tiere sind auch im Winter aktiv. Wenn die zunehmenden Massen an Wintersportlern, die es vor allem im Rahmen von Skitouren vermehrt in entlegene Gegenden zieht, zum Halali auf die zahllosen Gipfel im Nationalpark blasen, ist das für die Tierwelt eine Herausforderung.

Das erhebende Wintersporterlebnis des einen ist der pure Stress für den anderen. Stress, der den Winter für die Tiere nicht selten zum Überlebenskampf werden lässt. Sie brauchen Lebensräume. Schutzgebiete wie der Nationalpark Hohe Tauern dienen in erster Linie dem Schutz der Flora und Fauna vor den Eingriffen des Menschen. Natürlich kann man als Besucher auch im Winter die wunderbare Natur im Nationalpark genießen, jedoch sollte

Informationen über von Rangern geführte Schneeschuhwanderungen im Nationalpark Hohe Tauern sind im Internet unter www.hohetauern.at zu finden.

Nähere Informationen zu Verhaltenstipps im Winter gibt’s zum Beispiel unter www.bergwelt-miteinander.at

man dies im Bewusstsein tun, dass diese Landschaften gewissermaßen die Antithese zum intensiven Tourismus in den Skigebieten des Landes darstellen. Im Vordergrund sollte sanftes Naturerleben stehen, das von Rücksichtnahme auf den Lebensraum von Wild und Co. geprägt ist.

Die Faszination, die das Skitourengehen ausübt, ist nachvollziehbar. Sie ist aber nicht ohne weiteres mit den Bedürfnissen der Tierwelt in einer ansonsten fast unberührten Winterlandschaft zu vereinbaren. Wenn die zwei Brettln und der gführige Schnee zu verlockend sind, sollte man sich vor der Skitour einen Überblick über möglichst umwelt- und wildtierverträgliche Routenverläufe verschaffen. Zu diesem Zweck wurden in beliebten Tourengebieten in der Nationalparkregion Wild- und Waldruhezonen definiert, die auch auf Informationstafeln an den Ausgangspunkten beliebter Touren ersichtlich sind. Jägerschaft, Grundbesitzer, Forstwirtschaft, Touristiker, Nationalpark und die Plattform „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“ haben

gemeinsam problematische Zonen erhoben, Ruhezonen festgelegt und Routenverläufe auf höchstmögliche Umweltverträglichkeit abgestimmt.

Leiser treten.

Gerade deshalb empfiehlt es sich manchmal, etwas leiser zu treten. Die Schneeschuhe anzuziehen, um sich in gemächlicherer Art und Weise in der Natur zu bewegen, als das beim Skibergsteigen mit seinen rasanten Abfahrten der Fall ist. Dadurch ist man freilich nicht davor gefeit, in gewissen Bereichen genauso zum Störfaktor zu werden. Im Rahmen von geführten Rangertouren lässt sich das Schneeschuh-Erlebnis aber derart gestalten, dass zum einen der Fußabdruck im winterlichen Ökosystem des Nationalparks möglichst klein bleibt und man zum anderen im Gehen auch noch einiges an Wissen vermittelt bekommt. Dabei lernt man auch, die eigenen Grenzen und jene der Natur zu respektieren. Zum Beispiel dadurch, indem man auf den gekennzeichneten Touren bleibt und keinen unnötigen Lärm verursacht.

Mit dem Wildtierbiologen Dr. Gunther Greßmann haben wir die Komplexität dieses Ökosystems und seiner Tierarten erkundet und erfahren, wie man sich verhalten sollte, um den winterlichen Nationalpark möglichst wildtierverträglich genießen zu können.

Es gibt die ebenso romantische wie falsche Vorstellung, dass die meisten Tiere im Winter ohnehin schlafen würden und der Lebensraum deshalb weniger anfällig für Störungen sei. Wie verhält es sich tatsächlich? Gunther Gressmann: Man muss die Störung von Wildtieren gesamthaft sehen und nicht auf den Winter beschränkt. Störungen, die für die Tiere gravierende Folgen haben können, beginnen viel früher und schaukeln sich auf. Arten wie Gams-, Rot- und Steinwild beginnen bereits im August damit, sich auf den Winter vorzubereiten. Sie beginnen, Fettreserven aufzubauen und langsam die Körpertemperatur herunterzufahren. Der Stoffwechsel wird gedrosselt, die Herzschlagrate verlangsamt. Werden die Tiere dabei häufiger gestört, ist das ein Problem, weil sie da-

durch mit weniger Fettreserven in den Winter gehen. In vielen Fällen ist es die Aufeinanderfolge und Aufschaukelung einzelner Störungen, die für das Wildtier zum Problem werden.

Naturnutzer sollten also schon im August besondere Vorsicht walten lassen, um die Tiere möglichst wenig zu stören? Wir haben es in der Natur mit ganz unterschiedlichen Tierarten zu tun, die verschiedene Strategien haben, um den Winter zu meistern. Es gibt sogar Unterschiede innerhalb der Arten, was den Umgang mit Störungen betrifft, Eltern mit Jungtieren, männliche Tiere, ja sogar einzelne Charaktere gehen anders damit um, auch in Abhängigkeit davon, welche Erfahrungen die Tiere in der Vergangenheit gemacht haben. Noch schwerer zu fassen ist allgemein die Tatsache, dass man es beim Thema Störungen oftmals mit Langzeitprozessen zu tun hat, die sich auf verschiedenen Ebenen – individuell und generell – auswirken können. Tiere wechseln beispielsweise für einen gewissen Zeitraum den Ort, kommen aber wieder zurück, wenn die Störung aufhört. Tiere, die dauernd ausweichen müssen, haben ein höheres Stresslevel und geringere Fettreserven. Das wirkt sich nachteilig auf die Nachwuchsraten aus in dem Sinne, dass Würfe ausbleiben oder die Anzahl der Jungen sinkt. Diese Auswirkungen werden oft erst nach zehn, fünfzehn Jahren sichtbar.

Das ist also mit Langzeitprozessen gemeint. Gibt es dabei noch andere Aspekte? Gerade bei den größeren Wildtieren spielt sich sehr viel über Traditionen ab. Dabei geht es um erlerntes Verhalten, welches das Jungtier vom Muttertier übernimmt. Häufige Störungen ändern auch das Raum-Zeit-Verhalten der Tiere. Die Tiere gehen mit ihren Jungen dorthin, wo sie sich weniger gestört fühlen, und die Jungtiere lernen dadurch, dass dies vermutlich ein passender Lebensraum ist, und ziehen

ihre Jungen, so es möglich ist, dann dort auf. Langfristig kommt es somit zu Veränderungen in der Wildverteilung oder im Falle von territorialen Arten zu vermehrten Revierkämpfen.

Die Tiere drängen an Orte, an denen sie nicht gestört werden, wo wiederum die Ressourcen knapper werden. Grundsätzlich ja. Das ist ein Problem, das es vor allem mit der Winternutzung gibt, vom Skitourengehen übers Schneeschuhwandern bis hin zum Speedflying. Früher gab es gewisse Standardrouten, die begangen wurden. Jetzt ist es so, dass vielen ein Gipfel pro Tag gar nicht mehr reicht, sondern gleich der nächste her muss. Der Wintersport geht viel mehr in die Fläche. Das macht es für viele Tierarten schon schwierig, ruhige Lebensräume zu finden.

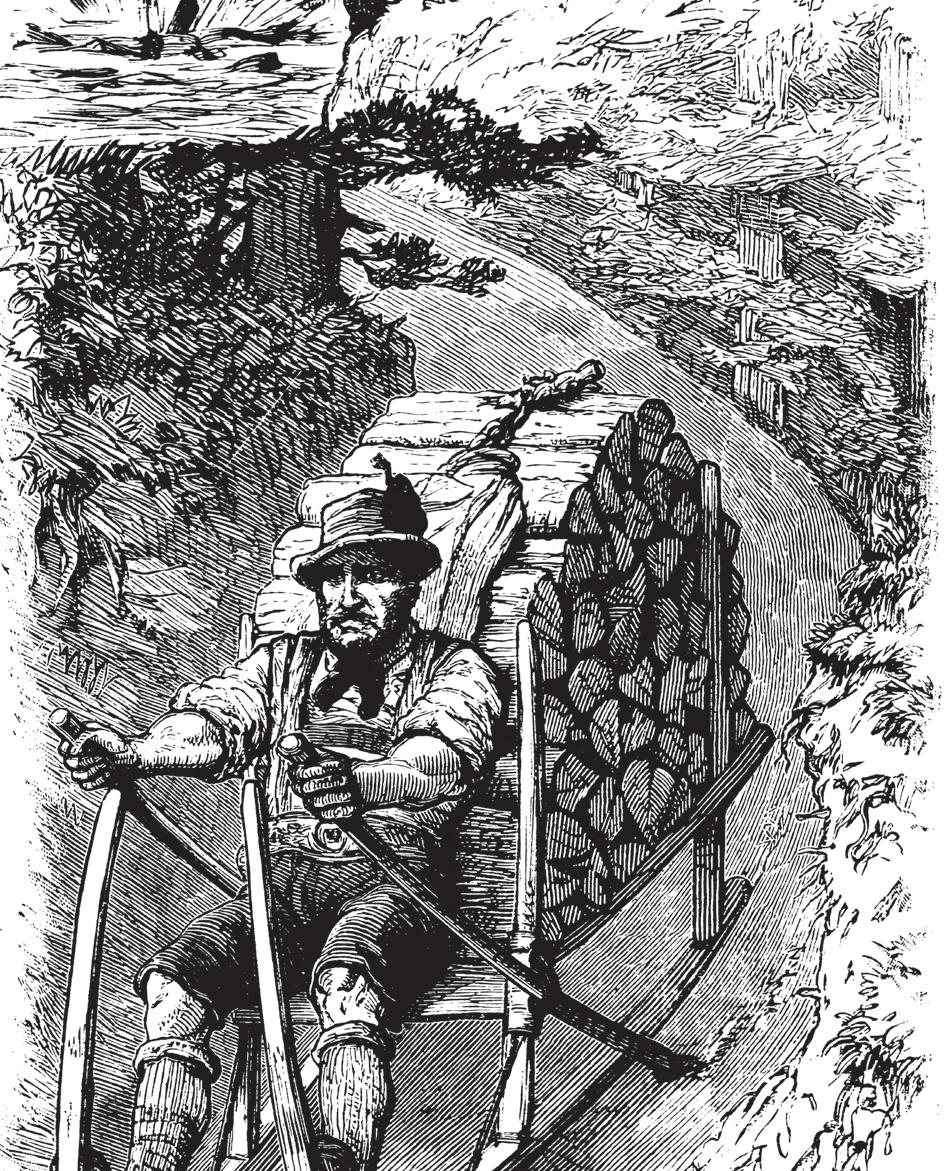

Gibt es Unterschiede bei den Arten, was den Umgang mit Stress betrifft? Große Arten haben vielleicht mehr Möglichkeiten, mit einer Störung umzugehen. Kleinere dagegen, wie das Schneehuhn, können nicht viel Fettreserven anlegen, weil sie sonst nicht mehr fliegen könnten, wenn es eng wird. Werden solche Arten mehrmals hintereinander an der Nahrungsaufnahme gehindert, geht es ums Überleben. Es braucht da gar nicht viel an Störung. Der Steinbock geht mit bis zu 25 Kilogramm Fettreserven in den Winter und kann Störungen eine Zeit lang relativ gut austarieren. Diese Fettreserven braucht

Der Bartgeier ist – ganz im Gegensatz zum Schneehuhn –in den Lüften zu Hause. Doch auch er braucht Lebensräume, in denen er sich ungestört entfalten kann.

Das Schneehuhn gehört zu den Arten, die im Winter nicht viele Fettreserven anlegen können und auf Störungen bei der Nahrungsaufnahme besonders sensibel reagieren.

„DIE NUTZER SIND ZWEIGETEILT. DIE EINEN GEHEN SEHR AUFMERKSAM UND RÜCKSICHTSVOLL DURCH DIE NATUR, FÜR DIE ANDEREN IST DER BERG NUR NOCH EIN SPORTGERÄT UND EINE KULISSE ZUR SELBSTDARSTELLUNG.“

er im Winter, weil die Nahrung in dieser Zeit nicht nährstoffreich genug ist. Vereinfacht gesagt kann es dem Steinbock völlig egal sein, wie das Wetter ist – ob es sonnig ist oder ob es schneit, ob Schnee liegt oder nicht. Er ist immer auf seine Fettreserven angewiesen. Unsere heimischen Arten sind fast alle an Kälte besser angepasst als an Wärme. Wärmere Temperaturen im Winter führen bei ihnen sogar oft zu einem höheren Stoffwechselumsatz, was wiederum mehr Energie kostet. Besonders kritisch wird es für Steinbock und Co. eher gegen Ende des Winters, wenn die Reserven aufgezehrt sind. Trifft ein Skitourengeher im März auf eine tote Gämse, kann

Die

• Gesamtfläche: 1.856 km2 , davon 611 km2 in Osttirol

• Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor, bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 %.

• West-Ost-Erstreckung: 100 km

• Nord-Süd-Erstreckung: 40 km

• mehr als 300 Dreitausender

• 279 Bäche und 26 bedeutende Wasserfälle

• 551 Bergseen

er beispielsweise schon im Dezember durch Störungen dazu beigetragen haben. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass die Zusammenhänge komplex sind.

Gibt es überhaupt einen Weg, den Naturraum im Winter für die sportliche Betätigung naturverträglich zu nutzen? Das ist eine zweischneidige Frage. Sobald wir im Gelände unterwegs sind, befinden wir uns im Lebensraum anderer Arten. Es ist aber durchaus sinnvoll, dass die Leute die Natur nutzen und genießen, weil sie dadurch einen Bezug dazu bekommen. Dadurch entsteht die Bereitschaft, sie zu schützen. Es wäre gut, könnte man die Naturnutzung in gewisse Bahnen lenken und von der Fläche wieder etwas wegbekommen. Freiwilligkeit halte ich diesbezüglich für einen guten Zugang. Dazu braucht es aber gut informierte Naturnutzer, die Verzicht üben können und wollen. Sonst steuern wir darauf zu, dass es irgendwann Gebiete geben wird, die gesperrt sind.

Dann wird es mehr Bildung und vor allem Bewusstseinsbildung brauchen, damit die Naturnutzer überhaupt damit beginnen, über diese Thematik nachzudenken. Es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und Lenkungsprojekte, um sich zu informieren, wo zumindest sensible Lebensräume sind. Würde das respektiert werden, wäre schon einiges erreicht. Jeder Naturnutzer könnte sich über das Internet mit Wildtieren beschäftigen. Es gibt dort jede Menge Verhaltenstipps. Es gilt, sich bewusst zu machen, dass man da draußen grundsätzlich ein möglicher Störfaktor ist. Das gilt selbst dann, wenn man keine Tiere zu Gesicht bekommt. Es gibt den schönen Begriff der „Störschleppe“, das ist der Bereich um sich herum, den man mit seinem Verhalten beeinflusst. Je nach Wildtierart kann dieser Bereich sehr groß sein. Rotwild beispielsweise kann den Menschen bei geringsten Luftströmungen schon auf rund einen Kilometer riechen.

Gibt es ausser Vermeidung Strategien, um den Stress der Wildtiere zu minimieren? Es hilft, wenn nicht jeder Skitourengeher seine eigene Spur anlegt. Das gilt beim Aufstieg, aber vor allem bei der Abfahrt. Ein Pulverschneehang ist verlockend. Schnee- und Birkhühner sind in ihren Höhlen, in welchen sie oft die Nächte und auch Teile des Tages verbringen, blind und können Vibrationen in der Schneedecke über eine große Entfernung wahrnehmen und schalten dann auf Alarmbereitschaft. Es ist also besser, zu vermeiden, in die Fläche zu gehen. Da sind besonders die einheimischen Wintersportler gefordert, die sich gut auskennen und oft die erste Spur ziehen.

Welche Rolle spielt die Wahl der Sportgeräte – Tourenski oder Schneeschuhe –, was die Störungswahrscheinlichkeit betrifft? Mit beiden kann man sich prinzipiell überall bewegen. Beim Tourenski gibt es das zusätzliche Problem, dass man sich bei der Abfahrt schneller fortbewegt. Bei perfekten Firnbedingungen im Frühjahr kann man sehr gut steile Rinnen abfahren und kommt so mitunter auch in Einstandsgebiete, die sonst noch eher Ruhe haben. Es gibt außerdem viel mehr Skitourengeher als Schneeschuhwanderer.

Können sich die Tiere an die Sportler gewöhnen? Gewöhnung bedeutet, dass auf einen Reiz keine Reaktion gesetzt wird – das findet da draußen selten statt. Oftmals, wenn ein Tier nicht flieht, interpretieren wir das als Gewöhnung. Aus Sicht des Wildtiers stellt sich aber vielmehr die Frage, wo es weniger Energie verliert. Beim Stehenbleiben und gestressten Aushalten der Gefahr oder beim Wegrennen. Den Begriff Gewöhnung würde ich dafür deshalb nicht verwenden wollen

Marian_Kröll

Even though it may seem that nature takes a break in winter, many animals in the Hohe Tauern National Park are active and need places to retreat and rest. This is becoming increasingly difficult, because mountains have meanwhile turned into a sporting venue in many cases. Nevertheless, as a visitor to nature, one can still enjoy nature, but one should do so moderately and considerately.

When the snow, the white splendour, covers the landscape like a velvety blanket in the cold season, it is supposedly quiet in the Hohe Tauern National Park. But this superficial impression is deceptive. Many animals are also active in winter. When the growing masses of winter sports enthusiasts, who are increasingly drawn to remote areas, especially in the context of ski tours, call out to the countless peaks in the National Park, it is a challenge for the animal world.

One person’s uplifting winter sports experience is pure stress for others. Stress that often turns winter into a struggle for survival for the animals. They need habitats. Protected areas such as the Hohe Tauern National Park primarily serve to protect flora and fauna from human interference. Of course, visitors can also enjoy the wonderful nature in the national park in winter, but they should do so in the awareness that these landscapes are, in a way, the antithesis of the intensive tourism in the country’s ski resorts. The focus should be on a gentle experience of nature, character-

ised by consideration for the habitat of game and co. The fascination of ski touring is understandable. However, it cannot be easily harmonised with the needs of wildlife in an otherwise almost untouched winter landscape. For this reason, wildlife and forest quiet zones have been defined in popular touring areas in the National Park region, which can also be seen on information boards at the starting points of popular tours. Sometimes it is indeed advisable to tread a little more softly. Put on your snowshoes to move in nature in a more leisurely manner than it is the case with ski mountaineering with its rapid descents. Of course, this does not mean that you are immune to becoming just as much of a disturbance in certain areas. Within the framework of guided ranger tours, however, the snowshoe experience can be organised in such a way that, on the one hand, the footprint in the winter ecosystem of the national park remains as small as possible and, on the other hand, you also gain some knowledge while walking. You also learn to respect your own limits and those of nature. For example, by staying on the marked tours and not making unnecessary noise.

Suche nach dem höchsten Dorf Tirols.

Die Frage, welches denn nun das höchstgelegene ständig besiedelte Dorf in Tirol ist, ist kniffliger als auf den ersten Blick angenommen. Denn in der Schule lernt(e) man: Die höchste dauernd –Sommer wie Winter – bewohnte Siedlung sind die Rofenhöfe oberhalb von Vent im Ötztal auf einer Seehöhe von 2.014 Metern. Ein kleiner Weiler macht allerdings noch kein Dorf, also geht die Suche weiter. Obergurgl gilt zwar als höchstes Kirchdorf Tirols und liegt auf einer Höhe von 1.907 Metern. Allerdings ist Obergurgl wiederum keine eigene Gemeinde, sondern gehört zu Sölden. Und das liegt wesentlich tiefer. Da kommt Spiss im Samnaun an der Schweizer Grenze zum Zug. Es ist mit seinen 100 Einwohnern die höchste Gemeinde Österreichs überhaupt und liegt auf 1.628 Metern. Es bleibt also diffizil.

Die

Die

Manchmal schüttelt Frau Holle ihre Kissen ganz besonders kräftig über dem Land aus. Dann kann die weiße Pracht auch bedrohlich werden. Extreme Niederschlagsereignisse, die im Winter den großen Schnee bringen, haben in Tirol regional unterschiedliche Ursachen. In höheren Lagen wird es solche trotz des Klimawandels weiterhin geben.

Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er im Winter keinen Pullover. Diese satirische Variante einer Bauernregel trifft wohl als einzige zuverlässig ins Schwarze. Ansonsten ist die Aufstellung von derartigen Regeln für das Wetter recht schwierig, überhaupt was mittelund längerfristige Prognosen betrifft. Meteorologe Dr. Manfred Bauer, der die Kundenservicestelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – kurz ZAMG – in Innsbruck leitet, arbeitet nicht mit Bauernregeln, sondern vielmehr mit immer mehr Rechenleistung und immer umfangreicheren Daten, um einen zunehmend präzisen Überblick über die Wetterentwicklung zu bekommen.

Nun ist die Prognose des Wetters schon diffizil, jene der Klimaentwicklung aber noch komplexer. Einerseits aufgrund ungeheuer vieler, einander wechselseitig beeinflussender Variablen, andererseits hängt er aber auch von unserem Verhalten und den Maßnahmen ab, die wir setzen. „Der Klimawandel ist in den letzten Jahren immer offensichtlicher geworden“, sagt Bauer. Das äußert sich in außergewöhnlichen Temperaturen auf der einen, in Rekordniederschlägen auf der anderen

Seite. „Winterniederschläge sind meistens sehr stark auf Fronten bezogen, auf organisierte Störungen. Dagegen sind Sommerniederschläge häufig Gewittern zuzurechnen, die viel punktueller und kleinräumiger niedergehen und dabei riesige Schäden anrichten können“, erklärt Bauer den Unterschied zwischen rekordverdächtigen Niederschlägen in der warmen und kalten Jahreszeit. „Im Sommer und im Winter hat man es mit grundlegend anderen Phänomenen zu tun“, so der Experte, der die winterlichen Störungen grundsätzlich für meist gut vorhersagbar hält.

In Bezug auf Tirol gilt es zu unterscheiden, ob sich an der Alpennord- oder der Alpensüdseite etwas

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist der staatliche meteorologische und geophysikalische Dienst Österreichs. Im Jahr 1851 gegründet ist sie der älteste staatliche Wetterdienst der Welt. In Innsbruck ist sie mit einer Kundenservice-Stelle am Flughafen vertreten.

zusammenbraut. „In Osttirol und am Alpenhauptkamm sind die Wetterlagen, die zu Extremereignissen führen, andere als auf der Alpennordseite“, sagt Bauer und nennt ein Beispiel: „Im Jahr 2019 gab es zehn bis 15 Tage lang eine Strömung aus Nord bis Nordwest, in die immer wieder Kaltfronten eingelagert waren. Trifft so eine Kaltfront auf ein Hindernis, konkret auf eine Gebirgskette, ist es üblicherweise so, dass sie dort die ganz großen Niederschlagsmengen bringt“, erklärt der Meteorologe. Diese Wetterlage hat den Alpennordrand entlang für Schneerekorde an manchen Messstationen gesorgt, zum Beispiel in Seefeld und Hochfilzen. „In Seefeld gab es damals in sieben Tagen sieben Meter Neuschnee“, weiß der Meteorologe. Passiert ist nicht viel, die weiße Pracht ist friedlich geblieben. Ganz anders war die Situation 1999, bei der verheerenden Lawinenkatastrophe von Galtür. „Die Strömung kam auch damals aus Nordwest. Es waren aber nicht Kalt-, sondern mehrere Warmfronten eingelagert. Das verschiebt den Großteil der Niederschläge in Richtung Alpenhauptkamm. Damals sind im Paznaun, noch an der Alpennordseite, die größ-

Lawine im Osttiroler Tauerntal, April 1937 – Beginn der Arbeiten am Schneetunnel (am Ende 120 Meter lang!)

1951

ten Niederschlagsmengen gefallen“, erinnert sich Bauer.

Auf der Alpensüdseite, in Osttirol und am Alpenhauptkamm, sind dagegen Südlagen für die größten Niederschlagsmengen verantwortlich.

Im Dezember 2020 gab es in Lienz mit 445 Millimetern mehr als doppelt so viel Niederschlag wie im seit Aufzeichnungsbeginn 1854 niederschlagsreichsten Dezember im Jahr 1916, als 227 Millimeter gefallen waren. Der Großteil der Niederschläge fiel als Schnee, was Lienz immerhin 182 Zentimeter Neuschnee und Virgen sogar 225 Zentimeter einbrachte. „Derartige Mengen kommen von massiv feuchten Oberitalien- oder Genuatiefs. Das ist eine gänzlich andere Wetterlage, als wenn der Schnee vom Norden kommt. In kurzer Zeit kann so sehr viel Niederschlag fallen und binnen eines Tages kann es mehr als einen Meter schneien. Kommt die Luft aus Norden, ist das viel unwahrscheinlicher. 1986 hat es in Sillian an einem Tag 170 Zentimeter Neuschnee gegeben, das ist der Tagesrekord“, weiß Manfred Bauer. Von derartigen Südströmungen, die tendenziell wärmer sind und daher mehr feuchte Luft aufnehmen können, ist übrigens auch der Brenner betroffen. Allerdings sind Nordströmungen weit häufiger zu beobachten als ihre ergiebigeren südlichen Pendants. Als ganz grobe Faustregel könnte man sagen, dass es im Norden häufiger und teils auch über längere Zeiträume immer wieder schneit und im Süden kürzer, aber ergiebiger.

auf das Antoniuskirchl und Postgebäude in Lienz, 1986

Wissen, wie der Winter wird.

Starkschneeereignisse hat es schon immer gegeben. Sie sind keine Anomalien. Daran wird auch der Klimawandel nichts ändern. Vielleicht sogar im Gegenteil. „Realistische Klimaszenarien zeigen, dass bis Ende des Jahrhunderts der Winterniederschlag um etwa 20 Prozent zunehmen könnte“, sagt Manfred Bauer. Das heißt freilich nicht, dass es sich bei diesen Mehrniederschlägen auch um Schnee handeln wird. In höheren Lagen – ab 1.500 bis 2.000 Meter Seehöhe und mehr – vermutlich schon, in tiefen Lagen wird es höchstwahrscheinlich vermehrt regnen. Im Gegensatz zur Durchschnittstemperatur, die kontinuierlich steigt, kann man bei den Niederschlägen aber nicht definitiv sagen, ob es übers Jahr

gerechnet durchschnittlich mehr oder weniger davon geben wird. Dadurch, dass die Abstände zwischen Niederschlagsereignissen eher steigen und mit höheren Temperaturen einhergehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Niederschläge dann, wenn sie auftreten, stärker ausfallen können als in früheren Jahrzehnten. Manfred Bauer illustriert das anhand der Physik: „Mit jedem Grad Lufttemperatur mehr kann die Luft um etwa sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen.“ In den bisher kälteren Gegenden dürfte die Temperatur im Schnitt stärker ansteigen als am wärmeren Äquator.

Das globale Wetter wird von Temperaturunterschieden geprägt. Werden diese geringer, wird das System träger. „Das macht es wahrscheinlich, dass Wetterlagen persistenter

werden. Ein Tiefdruckgebiet könnte dadurch länger bei uns liegen bleiben und noch mehr Niederschlag bringen“, so Bauer. Im Hinblick auf den Klimawandel sollte man Schaufel und Schneehexe also nicht vorschnell einmotten. Der Meteorologe ist sich nicht sicher, ob im Winter im Hochgebirge durch das sich wandelnde Klima mehr Schnee zu erwarten sein wird oder ob der Temperatureinfluss stärker zum Tragen kommt in dem Sinne, dass es vermehrt auch hineinregnen wird. „Die Klimamodelle sind sich hier nicht einig.“

Die Meteorologie ist vor allem durch Wettersatelliten und leistungsfähigere Computer prognostisch immer besser geworden. „Als ich in den 1990er-Jahren beruflich eingestiegen bin, konnte man das Wetter für heute, morgen und im besten Fall noch für übermorgen gut prognostizieren, heute sind genaue Vorhersagen oftmals für eine Woche und manchmal auch länger möglich“, sagt Bauer. Allerdings scheint man einen Plafond erreicht zu haben. Man wird also auch noch in einigen Jahrzehnten geduldig sein müssen, um zu erfahren, wie der Winter wird und ob, wo und wie viel Schnee es geben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Winter wie Sommer überdurchschnittlich warm werden, liegt aber aufgrund des Klimawandels mittlerweile bei 80 Prozent. „Wenn man mich fragt, sage ich immer, der Sommer oder Winter wird zu warm. Es ist inzwischen ausgesprochen selten, dass eine Jahreszeit kälter ausfällt als im Mittel“, weiß Bauer die Statistik auf seiner Seite. Auch wenn die schwierigen Winter in tiefen Lagen zunehmen dürften, so spricht doch einiges dafür, dass auch zukünftige Generationen den großen Schnee noch aus eigener Erfahrung erleben werden, mit all seinen Eigenschaften. Als stille weiße Pracht genauso wie in Gestalt der Lawine als zerstörerische Urkraft, die alles zermalmt, was sich ihr in den Weg stellt.

Marian_Kröll

Marian_Kröll

„ES

Trau dich und sag‘ auf 3.250 m über dem Meer

Hermann Holzmann ist ein Urgestein unter den Tiroler Anwältinnen und Anwälten. Es gab kaum einen großen Prozess in den letzten Jahrzehnten, bei dem seine Kanzlei nicht prominente Mandanten vertreten hat. Er berät zahlreiche Seilbahnunternehmen und Touristiker im Land und hat dabei auch eine eigene –für viele vielleicht überraschende – Meinung.

Heute genügt es als Anwalt ja nicht mehr nur, einen Mandanten in juristischen Fragen „rechtsfreundlich zu vertreten“, wie das so schön heisst. Welche Aufgaben sind denn hier dazugekommen?

Hermann Holzmann: In diesen herausfordernden Zeiten ist gerade die Tätigkeit eines Anwaltes als Berater höchst gefragt und gleichzeitig unter den derzeitigen wirtschaftlichen, politischen und damit auch gesellschaftlichen Voraussetzungen für uns Anwälte eine besondere Herausforderung.

Die Streitkultur hat sich in den letzten Jahren sehr verändert: Menschen beharren fanatisch auf ihren Standpunkten, oft sogar auf ihren eigenen – nicht haltbaren – „Fakten“. Wie sehr kann man da als Anwalt gegensteuern? Es liegt in der Natur des Menschen, dass nicht immer einheitliche Betrachtungen und Meinungen vorliegen. Das

bedeutet, dass man natürlich mit Leuten verhandeln muss, die eine andere Ansicht haben. Es werden dadurch möglicherweise auch heftige Auseinandersetzungen zu führen sein, da ja grundsätzlich immer unterstützenswert ist, dass jeder seinen Standpunkt mit Argumenten untermauert und engagiert in die Verhandlungsgespräche geht. Nichtsdestotrotz muss man immer wieder versuchen, die vorhandenen Emotionen zu vermeiden bzw. zu sublimieren, um eben in der Folge die richtige Lösung anstreben bzw. erreichen zu können.

Sie vertreten ja unter anderem Tiroler Touristiker und Seilbahnbetriebe. Spüren Sie auch dort eine wachsende Spaltung? Wir leben hier tatsächlich in einem Paradies und dennoch oder gerade deshalb steht im Moment das Touristikland Tirol im Fokus der Frage, wohin es sich in Zukunft entwickeln wird.

„INSBESONDERE MUSS MAN DIE NEGATIVEN AUSWÜCHSE DES APRÈS-SKIGESCHÄFTSMODELLS IN DEN GRIFF BEKOMMEN.“

Hermann Holzmann

Es tobt naturgemäß ein heftiger Streit zwischen den Touristikern einerseits und den Naturschutzvereinen, Umweltanwaltschaft etc. andererseits. Diese Auseinandersetzungen und verschiedenen Betrachtungsweisen dürfen aber nicht in emotionell geführten Streitigkeiten ausufern und es sind deshalb gute Berater aus allen möglichen Branchen höchst gefragt und notwendig, um eben diese Streitgespräche in die richtige Richtung zu führen. Man muss dabei beiden Seiten zugute halten, dass sowohl die Touristiker als auch die zuständigen Vereine, wie Alpenvereine, Umweltschutzbehörden etc., eines zum Ziel haben: Tirol so lebens- und liebenswert zu erhalten, wie es ist. Auch wenn die Ansätze, wie das geschehen soll, sehr unterschiedlich sind.

Aber was antworten Sie Ihren Klienten, wenn diese darauf hinweisen, dass ohne Tourismus und ohne Wachstum keine Wertschöpfung mehr in den Tiroler Tälern stattfindet? Natürlich sind hier auch wirtschaftliche Argumente auf jeden Fall mitzuberücksichtigen, wobei aber gleichermaßen festzustellen ist, dass Wachstum nicht endlos möglich ist. Man spricht ja durchaus schon nicht nur von einer Zeitenwende, sondern möglicherweise ist bereits ein

Hermann HolzmannDr. Hermann Holzmann ist seit 1985 als Anwalt tätig, beginnend in der Kanzlei von Dr. Richard Larcher und seit Mai 1989 selbstständig in den aktuellen Kanzleiräumlichkeiten in der Bürgerstraße 17. Inzwischen sind beide Kinder in die Fußstapfen des Vaters getreten: Matthias Holzmann ist bereits selbstständiger Anwalt in den Räumlichkeiten der Kanzlei in der Bürgerstraße, Tochter Lisa wird dort ab Mai 2023 als selbstständige Partnerin eingetragen.

Zeitenbruch eingetreten. In unserem herrlichen Bundesland muss man gerade für den Tourismus die richtigen Weichen stellen und die müssen unbedingt auf Nachhaltigkeit ausgelegt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen wird Tirol auch weiterhin eine begehrenswerte Urlaubsdestination bleiben.

Woran denken Sie da bei Nachhaltigkeit im Speziellen? Insbesondere muss man die negativen Auswüchse des Après-Ski-Geschäftsmodells und vor allem auch die explosionsartigen Steigerungen der Grundstückspreise in den Griff bekommen bzw. neu regeln oder überhaupt ganz neue Grundlagen hierfür schaffen. Wobei Wertschöpfung zwar wichtig ist, aber nicht das ultimative Ziel. Klar ist, dass wir uns durch den Klimawandel etc. schon in einem derartigen Wandel befinden, dass man ohne tiefgreifende Änderung in unserem gesellschaftspolitischen Dasein nicht mehr weiterkommt. Und dabei liegt es natürlich auch an den Beratern, dass man die zu führenden Auseinandersetzungen respektvoll führt, denn nur so kann man die richtigen Lösungen letztendlich auch erreichen. Wünschenswert wäre, wenn am Ende alle an einem Strang ziehen.

„DIESE AUSEINANDERSETZUNGEN UND VERSCHIEDENEN BETRACHTUNGSWEISEN DÜRFEN NICHT IN EMOTIONELL GEFÜHRTEN STREITIGKEITEN AUSUFERN.“

Sorglospaket für Vermieter

Ab einer Größenordnung von fünf Wohnungen übernehmen wir Ihre Sorgen rund um die Vermietung Ihrer Objekte. Für nur € 35,- pro Monat und Wohnung kümmern wir uns um die Mietersuche, den Mietvertrag und seine Anpassungen sowie sämtliche organisatorische und verwaltungstechnische Belange. Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie am besten gleich von unserer Mietenbetreuung.

Leopoldstraße 26 6020 Innsbruck info@immo-koessler.at www.immo-koessler.at immo Kössler +43 512 552777

Mittels althergebrachter Techniken und Gerätschaften sowie mit zeitlosen Tugenden wird in der Osttiroler Berglandwirtschaft im Winter das duftende Heu der Bergmähder ins Tal geschafft. „Heuziehen“ heißt diese kräfteraubende, nach Geschick und Mut verlangende Freiluftaktivität, die besonders in Prägraten am Großvenediger bis heute hochgehalten wird.

Fotos: Ramona Waldner

Fotos: Ramona Waldner

Im Bergsteigerdorf (1.309 Meter Seehöhe) ist Massentourismus nach einem anfänglichen Boom zum Fremdwort geworden. Das Dorf besticht mit seiner landschaftlichen Schönheit als lohnender Ausgangspunkt unzähliger Wanderungen auf die umliegenden Gipfel.

Der kalte, pulvrige Schnee knirscht unter den Schuhsohlen der jungen, kräftigen Burschen aus Prägraten am Großvenediger, ganz zuhinterst im Virgental, die sich mit Fotografin Ramona Waldner bei Tagesanbruch in Richtung Wunalm aufgemacht haben. Sie sind nicht etwa zu einer winterlichen Wanderung aufgebrochen, sondern haben zu tun. Harte, spektakuläre Arbeit wartet auf sie.

„Heuziehen“ heisst die in der Osttiroler Berglandwirtschaft traditionelle Methode, das Heu aus den Schupfen der steilen Bergmähder ins Tal zu befördern. Das wird im Winter gemacht, weil sich die Heufuder am

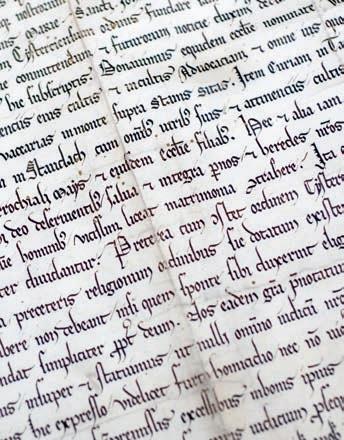

Das Heuziehen ist eine der raren bäuerlichen Traditionen Tirols, die mehr oder weniger unverändert Bestand haben und keiner wie auch immer gearteten Inszenierung preisgegeben wurden. Es ist bäuerliche Arbeit und Traditionspflege in einem. Bereits 1558 findet im „Tiroler Landreim” von Georg Rösch von Geroldshausen der winterliche Heutransport von den tief eingeschneiten Schupfen über die „Riesen“ hin zu den Bauernhöfen Erwähnung.

Schnee besser ziehen lassen. Nach dem Aufstieg der modernen Landwirtschaft und der damit einhergehenden intensiven Bewirtschaftung der Tallagen ist die Bergmahd in den Hintergrund gerückt. Dennoch ist das Mähen der steilen Wiesen – oft sogar noch von Hand mit der Sense – nicht reine Folklore, sondern Landschaftspflege, die gutes, hochwertiges Futter abwirft. Die bewirtschafteten Bergmähder sind es, die dafür sorgen, dass nicht hochalpine Sträucher und Bäume wie Lärche und Zirbe sich diese steilen Flecken, die Bauern einst der rauen Natur abgetrotzt haben, zurückerobern. Durch den Eingriff des Menschen bleibt die Waldgrenze einige hundert Höhenmeter niedriger, als sie es unter natürlichen Umständen wäre. Qualitativ ist das Heu aus der Höh’ sowieso über jeden Zweifel erhaben, strotzt es doch vor allerlei alpinen Kräutlein und Gräsern, die den Tieren, an die es verfüttert wird, Kraft geben sollen. Im Tal wird sogar kolportiert, dass Schafe ohne das kostbare Bergheu nicht „leibig“, das heißt fett werden würden.

Kollektive Anstrengung.

„Gemeinschaftsfahrt“ mit Bergheu in Osttirol, um 1935

Heuziehen ist eine Gemeinschaftsunternehmung, eine kollektive Anstrengung, die unentgeltlich geleistet wird, bei der aber auch der Spaß keinesfalls zu kurz kommt. Wer Zeit, Kraft und

Eigentlich müsste das Heuziehen ja eher Heubremsen heißen, denn im steilen Gelände nimmt das Fuder ganz von allein Fahrt auf und muss gebremst und gelenkt werden.

Die Utensilien, die beim Heuziehen zum Einsatz kommen, werden wie das Wissen um ihre Verwendung von Generation zu Generation weitergereicht.

Geschick hat, kommt zum Helfen. Bevor es zum eigentlichen Höhepunkt, der kräfteraubenden und spektakulären Abfahrt mit dem zwischen 200 und 300 Kilogramm schweren Fuder Heu – dialektal trotz dieses beachtlichen Gewichts gerne zum „Füdalan“ verkleinert – kommt, gilt es, dieses überhaupt einmal herzustellen. Das ist nicht einfach und verlangt nach einer ausgefeilten, über Generationen hinweg überlieferten Technik. Mit Reisigbündeln und Hanfseilen wird da gearbeitet, ebenso wie mit einer Art hölzernen Karabinern, auch „Kloubm“ genannt, und mit „Tschipfen“, das sind eine Art Holzkufen, auf denen der Heubuckel im flachen Gelände besser gleiten kann. Jedes Fuder wird sorgfältig, Schicht für Schicht und mit zahllosen Handgriffen aufgebaut. Das Heu wird aufeinandergeschichtet, zusammengezogen, festgeschnürt. Zuletzt wird der entstandene Heuballen noch mit einem kleinen Rechen gekämmt, damit abstehendes Heu nicht am Weg ins Tal verloren geht.

Nach getaner Vorbereitungsarbeit, dem „Füdale-Fassen“, steht eine zünftige Jause am Programm, ein selbstgebrannter Schnaps darf dabei klarerweise nicht fehlen. Bei der anschließenden Talabfahrt wird der Heubuckel lediglich mit einem Seil gelenkt und mit viel Geschick, Ausdauer und Körperkraft gen Tal bugsiert. Es ist ein guter Brauch, der das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und an dem sich die Männer und bisweilen auch Frauen aus dem Dorf beweisen können. Eine Tradition, die Jahr für Jahr zuverlässig dafür sorgt, dass das feine Bergheu von den steilen Wiesen seinen Weg ins Tal zu den Tieren findet. Damit die Schafe „leibig“ bleiben und selbst die steilsten Mähder samt ihren wertvollen Kräutern und Almblumen nicht verwildern und diese besondere Kulturlandschaft, die das alpine Landschaftsbild prägt, für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

The cold, powdery snow crunches under the shoes of the young, strong lads from Prägraten am Großvenediger, at the very back of the Virgen Valley, who set off with photographer Ramona Waldner at dawn in the direction of Wunalm. They have not set out on a wintry hike, but have work to do. Hard, challenging work awaits them: “Haymaking” is the traditional method in East Tyrolean mountain farming of transporting hay from the sheds of the steep mountain meadows down into the valley. This is done in winter, as it is easier to pull the sacks of hay on the snow.

Haymaking is a communal undertaking, a collective effort that is carried out free of charge. But it is also a lot of fun. Anyone with time, strength and skill comes to help. Before the actual climax - the energy-sapping and spectacular descent with the 200 to 300 kilo-

gramme load of hay - it first has to be made. This is not an easy task and requires a sophisticated technique that has been handed down through generations. The hay is stacked on top of each other, pulled together and tied. Finally, the resulting hay bale is combed with a small rake so that any hay that sticks out does not get lost on the way down into the valley. After the preparatory work is done, a hearty snack is on the agenda, accompanied by a home-distilled schnapps. On the subsequent descent down the valley, the hay hump is merely steered with a rope and with a lot of skill, stamina and physical strength it is manoeuvred towards the valley. It is a good custom that strengthens the feeling of togetherness and in which men and sometimes women from the village can prove themselves. A tradition that year after year reliably ensures that the fine mountain hay from the steep meadows finds its way down into the valley to the animals.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten kreieren Heidi und Roland Dengg bereits köstliche Krapfen, Schlutzkrapfen und Knödel. Manch eines hat sich in dieser Zeit vielleicht verändert, neue Sorten sind dazugekommen. Eine wichtige Zutat ist allerdings geblieben: die Liebe zur Regionalität und Handwerkskunst.

rotz aller Krisen der letzten Jahre und der aktuell angespannten Energiesituation produziert Familie Dengg gestern wie heute ihre berühmten Krapfen, Schlutzkrapfen und Knödel. Besonders bekannt sind diese für ihre handwerkliche Erzeugung, die Verwendung von regionalen Zutaten und einen Geschmack, bei dem’s einem ganz heimelig ums Herz wird. „Wir distanzieren uns ganz klar von Industriebetrieben und stellen unsere Produkte so her, wie sich’s für ein Handwerk gehört, nämlich ohne Zusatzund Konservierungsstoffe“, so Roland Dengg. Seit mehr als 20 Jahren ist das der Schwerpunkt des Betriebes und wird sich auch nicht ändern. Bis ein Produkt fertig erzeugt und verpackt ist, haben es die Dengg-Mitarbeiter sechs bis sieben Mal in den Händen. Zwar ist das ein großer Aufwand, aber auf diese Weise kann eine permanente Qualitätskontrolle gewährleistet werden. Zudem sollen Gäste nicht nur schmecken, dass es sich um ein handwerkliches Produkt handelt, sondern es auch sehen. Jeder Schlutzkrapfen sieht deshalb etwas anders aus, ein Unikat, wenn man so will.

Regionale Schmankerl.

Angefangen hat alles mit den drei Klassikern: Spinatknödel, Spinatschlutzkrapfen und Graukäseschlutzkrapfen. Die Inspiration für neue Rezepte hat sich im Laufe der Jahre aus einer Mischung aus eigenen Ideen und Kundengesprächen ergeben. Manchmal kommen sehr viele Ideen zusammen, wo es dann ein gewisses Feingefühl erfordert, auszusortieren und letztlich die richtige Wahl zu treffen. Auch Saisonprodukte

werden angeboten und sorgen für geschmackliche Abwechslung. Die absoluten Favoriten unter den Dengg-Delikatessen sind allerdings nach wie vor der Spinatschlutzkrapfen und die Spinatknödel. Zum Teil wird sogar nach überlieferten alten Tiroler Rezepten produziert, wobei es wohl nicht das eine Rezept gibt. „Meines Erachtens gibt es kein Original-Schlutzkrapfenrezept. Früher haben die Menschen das verwendet, was ihnen zur Verfügung stand”, erklärt Roland Dengg. So wird ein Grundrezept verwendet, das immer wieder neu interpretiert wird.

Das Geschmacksmerkmal der Dengg-Produkte ist eigentlich ganz simpel: Weniger ist mehr. Denn wenn hervorragende Rohstoffe verwendet werden, braucht es keine zusätzlichen Geschmacksverstärker oder Farbstoffe. Ein Zusammenspiel aus natürlichem Geschmack, der ein angenehmes Mundgefühl hervorruft. Zusätzlich zum Produktverkauf im eigenen Shop hat sich Familie Dengg auf die Belieferung von Großhandelspartnern der Gastronomie und Hotellerie spezialisiert und agiert somit als verlässlicher Partner in Sachen traditioneller Tiroler Küche mit Fokus auf Regionalität, Nachhaltigkeit und persönlichen Service.

dengg krapfen & knödel manufaktur GmbH

Innsbrucker Straße 11, 6060 Hall in Tirol Tel.: +43 (0)5223/22441, office@dengg.info www.dengg.info

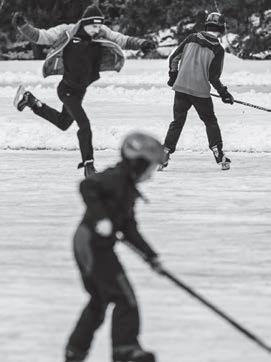

Sogar Menschen, die zum allerersten Mal auf Schlittschuhen stehen, können der Anziehungskraft von Natureis kaum widerstehen. Das Gleiten über zugefrorene Seen ruft in den meisten Menschen unbeschwerte, spielerische Gefühle hervor – eine Rundfahrt auf dem Piburger See im Ötztal.

Es ist Sonntagnachmittag, und die 800 Meter lange Eisfläche des Piburger Sees ist ein einziges großes Wimmelbild. Besucher sitzen auf Schlitten, um ihre Schlittschuhe zu schnüren, andere haben auf einer überdachten Bank Platz genommen, die wie ein Bushäuschen am Rand der Eisfläche steht. Thermoskannen dampfen, Kinder werden mit Getränken aus Schnabeltassen versorgt, der eine oder andere nestelt in der Innentasche seines Parkas nach dem Flachmann. Für die Kleinen stehen ein paar Pinguine und Pandas aus Kunststoff parat. Man kann sie als Balancehilfe über das Eis schieben. „Park den Eisbären hier und sag Tschüss“, sagt eine Mutter, während ihr Mann versucht, die Szene zu fotografieren, ohne hinzufallen. Ein paar Jugendliche rutschen auf Schlittschuhen die vereiste Böschung hinunter und purzeln aufs Eis wie Würfel, die aus einem Becher geschüttelt werden. Einer schafft es immer wieder, auf beiden Beinen zu landen. Nicht nur seine 15-jährigen Begleiterinnen sind von dem Stunt mächtig beeindruckt. Die Menschen sind in kleinen und großen Gruppen unterwegs. Mehr oder weniger ambitioniert. Zügig oder ganz behutsam. Es gibt junge Frauen, die das Rückwärtsfahren üben oder sich an einfachen Figuren versuchen – und oft schnell wieder aufgeben müssen. Das Eis ist an diesen Tagen viel zu holprig und rissig für einen Flip, Lutz oder Rittberger.

Aber so ist das eben mit dem Eis: eine flüchtige, von Wind und Wetter bestimmte Substanz. Angetaut und wieder überfroren, zerkratzt und voller Schrammen. Ein

reines Naturprodukt. Aber gerade weil der Wechsel des Aggregatszustands nichts Selbstverständliches ist und sich nicht an feste Termine hält, hat es etwas Magisches, wenn ein Gewässer erst überfriert, die Eisdecke dann immer dicker wird, bis sie stabil genug ist, all das zu ertragen, was den Menschen einfällt, wenn sie in den Spielrausch geraten.

Buntes Modechaos im weissen Idyll.„Ist dir aufgefallen, dass hier auch die Mädels alle in Hockeyschuhen fahren?“, fragt eine ältere Dame ihre Begleitung, die das Eislaufen garantiert noch in schmalen weißen Stiefeln gelernt hat. „Wenn du bei so einer Oberfläche mit den Zacken in ein Loch kommst, bockt es dich voll auf“, sagt sie und lacht lauter, als man es erwartet hätte.

Auch die Bekleidung der meisten Eisläufer ist alles andere als klassisch. Die einen tragen neonfarbene Skioveralls, andere sind in Jeans unterwegs. Es gibt sportliche Tights und Leggins im Lederlook, Lammfellmäntel und selbst gestrickte Norwegerpullis. Die einen fahren mit Helm, andere tragen Pudelmützen, Lodenhüte oder Stirnbänder. Manche Outfits sehen aus, als hätte man sie für diesen Anlass aus den hintersten Ecken des Kleiderschranks gekramt. Kein Vergleich mit den Hightech-Messen auf Skipisten oder Mountainbike-Trails. Vielleicht ist es so: Weil ein zugefrorener See so selten ist, kann sich keine dominante Mode herausbilden.

Der See liegt im Landschaftsschutzgebiet AchstürzePiburger See beim Weiler Piburg oberhalb von Oetz. Schon 1929 wurde er wegen seiner Schönheit zum Naturdenkmal erklärt. Seit 2009 ist das Landschaftsschutzgebiet Teil des Naturparks Ötztal.

Der See entstand nach der letzten Eiszeit durch einen gewaltigen Bergsturz.

• Seehöhe: 913 m

• Uferlinie: ca. 1,9 km

• Länge: ca. 800 m

• Breite: ca. 240 m

• Tiefe: ca. 25 m

Auf dem Piburger See geht es kunterbunt zu. Man sieht Eisläufer, die von ihren bellenden Hunden begleitet werden, Eltern, die Kinderwagen über das Eis schieben, und Spaziergänger mit dem Großvater im Arm den See der Länge nach überqueren, um im Café am gegenüberliegenden Ufer Würstel oder Strudel mit Vanilleeis zu essen. Kaum vorstellbar, dass man sich auf dem spiegelglatten Steg vor dem Imbiss oder dem seit Wochen tiefgefrorenen Badefloß – das irgendwie an Shackletons berühmtes, im Packeis feststeckendes Forschungsschiff erinnert – je wieder in der Sonne ausstrecken können wird.

Am Piburger See im Ötztal ist der Wechsel von Eislaufen zu Eisessen allerdings nichts Ungewöhnliches: Kaum ein Winter, in dem er nicht schon im alten Jahr zufriert und dem frostigen Himmel für ein paar Tage seinen Spiegel vorhält. Über 900 Meter hoch liegt er, umrahmt von Gipfeln, die an den kurzen Tagen des Jahres nur wenig Sonne durchlassen.

Der See lässt die Wirbel knacken.

Ein Husky jagt einem Gummiball hinterher, Paare gleiten händchenhaltend vorbei, zwei kleine Mädchen kichern, weil der Schnellläufer mit den dicken Oberschenkeln ein gar so verbissenes Gesicht macht. Eislaufen ist ein Zuschauersport – auch und gerade für die Eisläufer. Überall sind kuriose Szenen zu beobachten. Garniert von dem charakteristischen Kratzen, Schaben und

Fauchen, das die Kufen auf dem Eis machen. Plötzlich wird das Geschehen für den Bruchteil einer Sekunde von einem lauten Krachen übertönt. Die Menschen schauen einander an. „Das ist nur die Spannung“, grinsen die coolen Jungs, während andere panikartig die Eisfläche verlassen: „Ganz normal.“ Dann kracht es noch einmal. Aber nichts passiert. Der See hat bloß kurz die Wirbel knacken lassen. Jetzt passt es wieder.

Nur die Hockeyspieler haben von dem Geräusch nichts mitbekommen. Viel zu laut und leidenschaftlich geht es auf ihrem selbst abgesteckten Feld zu. Regeln gibt es wenige, wenn auf Natureis gespielt wird, Vorschriften gar keine. Hauptsache, es macht Spaß. Spieldauer? Anzahl der Mitspieler? Egal! Nicht nur schnell und intensiv, sondern oft auch hart und manchmal schmerzhaft ist dieser Sport. Prellungen und blaue Flecken gehören dazu. Die wenigsten Spieler tragen Schoner; Helme sieht man auf dem See nur wenige. Trotzdem ist Eishockey eine Gaudi. Es wird geschrien und gelacht. Und am Schluss sind sowieso alle müde und kaputt. „Da dürfen auch Schlechte und ganz Gute zusammen spielen“, sagt ein Mann mit weißen Haaren, der wie jedes Jahr mit Familie und Freunden an den Piburger See gekommen ist, um sich auf dem Eis auszupowern. Zum ersten Mal schoss er vor 50 Jahren einen Puck über diesen See. Früher, erzählt er, habe man den Schnee noch selber vom Eis räumen müssen, um ein Feld zu bekommen. Inzwischen präpariert die Gemeinde die Oberfläche mit Kehrmaschinen. Zwei Kilometer lang und mindestens vier Meter breit ist die Bahn, die über und um den See gelegt wird. Außerdem gibt es ein Toilettenhäuschen mit Wärmestube, Kaffee- und Snackautomat.

Es wird langsam dunkel, die meisten Menschen haben den See verlassen. Nur noch eine Gruppe ist auf dem Eis.

„Olé“ und „venga, venga“ rufen die jungen Frauen und Männer einander zu, während sie voller Begeisterung auf einen Puck einprügeln. Die spanischen Studenten nehmen am Erasmus-Programm teil und sind aus Graz für ein langes Wochenende mit dem Minibus nach Tirol gekommen. „Die meisten von uns sind noch nie in ihrem Leben auf Schlittschuhen gestanden“, sagen die Spanier und lachen sich halb tot. Auf ihren Knien und Hintern sind dunkle, feuchte Flecken. „Unsere Hosen sind ganz nass.“ Aber egal. ¡No importa! Die spanischen Studenten bitten einen Eisläufer um ein Gruppenbild. Gracias, rufen die Spanier und spielen weiter, obwohl es immer dunkler wird und der Puck kaum noch zu sehen ist. Dann hört man nur noch das Kratzen der Kufen und lautes Lachen.

Das elegante 4-Sterne-Hotel Royal Hinterhuber in Reischach am Kronplatz liegt ruhig am Waldrand, mitten in der Natur und doch nahe am Ortskern. Eingebettet in eine zehn Hektar große Parklandschaft ist das familiengeführte Hotel ein Hideaway für sportive Genießer.

D

er „Kronplatz“ gilt als einer der modernsten und schneesichersten Skiberge Südtirols und punktet als ideale Skiregion für Pistenliebhaber, Schneeschuh- und Winterwanderer. Geschichtsträchtige Städte wie Brixen, Bozen oder Bruneck sind nur einen Katzensprung entfernt, sorgen für urbanes Feeling und begeistern mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten in der Adventszeit.

Mit einer außergewöhnlichen Wellness-, Wasserund Schönheitswelt wurde im Royal Hinterhuber ein Ort erschaffen, der sich vollends der ganzheitlichen Erholung widmet. Saunabesuche, Ruhen, Kraft tanken im Dampfbad. Bahnen ziehen im stilvollen Panorama-Indoorpool, entspannen im Whirlpool und die Gedanken auf Reise schicken. Um der Entspannung noch mehr Raum zu schenken, bietet das Royal Hinterhuber „Royal Moments“ wie Baden wie Kleopatra oder eine erlesene Auswahl an Treatments und Massagen.

Königlich geniessen.

Wenn der Geschmack Italiens auf die traditionelle Südtiroler Küche trifft, entsteht eine exklusive Kombination. Das Küchenteam im Royal Hinterhuber weiß gekonnt, wie aus Kreativität und Lebensmitteln von höchster Qualität außergewöhnliche Gerichte entstehen. Genuss hat im Royal Hinterhuber viele Facetten. Ob beim Gourmetfrühstück, dem Light Lunch, beim Aperitif an der Bar oder zum Nachmittagskaffee mit Spezialitäten aus der Patisserie. Stilvolle Stuben und das elegante, kürzlich modernisierte Restaurant bieten den passenden Rahmen für einen unvergesslichen Abend im Zeichen des Genusses. Buon appetito!

30 Tage Urlaub und mehr.

Die Angebotsvielfalt im Royal Hinterhuber kann sich sehen lassen. Wo schon gibt es Pauschalen für einen 30-tägigen Aufenthalt im Winterwunderland? Oder

wie wäre es mit einer Ski-Safari im Winter? Dabei werden sportive Naturliebhaber von Bergexperten zu den schönsten Skiregionen im UNESCO-Kulturerbe Dolomiten begleitet.

Natur von ihrer schönsten Seite. Gastfreundschaft in 6. Generation. Wellness im luxuriösen Ambiente. Exklusive Kulinarik für Feinschmecker: Das Royal Hinterhuber ist Sommer wie Winter ein Ort der königlichen Genüsse!

Lisa_Albegger-Fill

Ried / Pfaffental 1a I-39031 Reischach/Bruneck Tel. +39 (0)474 541000 E-Mail: info@royal-hinterhuber.com www.royal-hinterhuber.com

„Ganz oben am Berg fühle ich mich nicht behindert, sondern frei“, sagt Andreas Kapfinger.

Für Tiroler gehören die Berge selbstverständlich zu ihrer Welt. Aber das heißt nicht, dass sie die Gipfel zwischen Kitzbühel und Landeck nicht bewundern, fürchten und „zum Leben brauchen. Hier erzählen Tiroler, warum sie eigentlich in die Berge gehen, was die Berge ihnen geben und in welchen Momenten sie das Gefühl haben, eins mit der Natur zu sein. Drei Liebeserklärungen.

Texte:

Fotos: JÖRG

ANDREA LINDNER KOOPMANN & LENE HARBO PEDERSENdie berge als antrieb.

Die Tiroler Alpen sind mein Zuhause. Ich bin hier aufgewachsen und empfinde es immer noch als großes Privileg, dass ich in so einer Landschaft leben darf. Unglaublich. Die Berge sind für mich pure Freiheit. Wenn ich da oben unterwegs bin, dann gibt es nur mich und die Berggipfel, mit dem Kopf bin ich dann ganz da.

Die Berge sind für mich Motivation und Antrieb, sie geben mir Orientierung und Halt, sie sind mein Arbeitsplatz und Mittelpunkt. Wenn ich mal nicht in den Bergen bin, geht es mir vielleicht eine Woche lang gut. Und dann kommt die große Sehnsucht.

Mein ganzes Leben habe ich in den Bergen verbracht. Auf dem Rad, beim Klettern oder auf der Piste. Ab elf ging es dann mit dem Snowboard los. Ich wollte immer höher, schneller, weiter und war auf einem gutem Weg zur Profikarriere. Doch dann kam der Unfall. Bei einem Showspringen daheim in Reith im Alpbachtal wollte ich es allen zeigen und habe einen besonders waghalsigen Sprung versucht. Leider habe

ist in Reith im Alpbachtal geboren und dort auch aufgewachsen. Er verbrachte sein ganzes Leben am Berg, bis ihn 1997 ein schwerer Snowboardunfall in den Rollstuhl brachte. Mit viel Energie und Entschlossenheit kämpfte er sich danach mit dem Monoski an die Weltspitze. Außerdem ist er als Bobpilot aktiv.

ich auf dem Schanzentisch verkantet und bin extrem unglücklich auf dem Oberkörper gelandet. Seitdem sitze ich im Rollstuhl, bin von der Brust abwärts gelähmt. Die Zeit nach dem Sturz war extrem schlimm. Ich konnte nicht mehr auf meine geliebten Berge steigen. Ich konnte eigentlich nichts mehr. Und habe mich in dieser Zeit schon gefragt: Ist das Leben noch lebenswert?

Aber zum Glück habe ich Wege und Lösungen für mich gefunden. Direkt in der Reha habe ich das Bild eines Monoskifahrers an der Wand entdeckt. Und irgendwie stand für mich sofort

fest: Ich werde Monoski-Profi. Es geht zurück an den Berg. Da, wo ich hingehöre. Das war mein größtes und einziges Ziel. Ab diesem Moment ging es wieder, nun ja, bergauf. Zum Glück bin ich schnell mit den richtigen Leuten zusammengekommen und fing an, Tiroler Meisterschaften zu fahren. Dann kamen Europacup, Weltcup, Weltmeisterschaften und auch vier Olympische Spiele.

Der Sport und die Berge haben mich angetrieben und mir Kraft gegeben. Wenn ich meine Sachen packe und an den Berg fahre, existiert links und rechts nichts mehr für mich. Ich fühle mich am Berg nicht behindert oder beschränkt. Ich fühle mich frei. Ich genieße den Weitblick, die frische Luft, die Sonne. Meine Beziehung zum Berg ist wie eine Freundschaft, in der mir der Berg mehr gibt, als er mir genommen hat.

Durch den Unfall hat sich meine Beziehung zu meiner Heimat noch verstärkt. Denn die Liebe zum Berg ist natürlich auch die Liebe zu Tirol. Ich durfte auf der ganzen Welt wunderschöne Berge kennenlernen und runterrasen, aber für mich kann kein anderes Gebirge mit den Tiroler Gipfeln mithalten.“

die berge als problemlöser.

Wenn ich Probleme habe oder Entscheidungen treffen muss, dann löse ich das fast immer am Berg. Das Gehen macht den Kopf frei. Vor allem wenn die Dinge unklar sind … Das habe ich in meinem Leben oft erlebt, dass der Ausweg oder eine Idee dann langsam Konturen angenommen hat, so wie die Silhouette eines Berges, die sich aus den Wolken löst. Und auf einmal weiß man ganz genau, wie es geht. So habe ich fast alle meine privaten und beruflichen Entscheidungen getroffen. Die Berge sind echte Problemlöser.

Wenn man bei Landeck aufwächst, hat man fast automatisch eine enge Beziehung zum Berg. Früher hat es hier ja fast nix anderes gegeben als Skifahren. Wenn du im örtlichen Skiclub die Meisterschaft geholt hast, dann warst du wer, auch in der Schule und in der Familie. Was anderes gab es nicht.

Mein Vater ist leider verunglückt, als ich noch recht jung war. Das war

war in seiner Jugend Skiprofi und fuhr gegen Hansi Hinterseer. Danach ging er zur Flugrettung der Polizei, die er viele Jahre leitete – sein Spitzname: „Tiroler Adler“. Er lebt zwischen Landeck und Grins. Seit ein paar Jahren ist er im Ruhestand und kann die Berge wieder Vollzeit genießen.

eine schwere Zeit für mich, auch weil ich deshalb nicht aufs Skigymnasium gehen und meinen Traum von der Skiprofikarriere verfolgen konnte. Aber weil Wettkampf und Leistung damals alles für mich waren, habe ich es trotzdem geschafft.

Nach der Profikarriere blieb ich den Bergen treu: Ich arbeitete zunächst als Alpinpolizist und ab 1983 dann bei der Flugrettung. Ich war quasi der Typ,

der unter dem Hubschrauber an einem Seil hängt. Als ich später dann die Leitung der Flugpolizei und Flugrettung übernommen habe, habe ich auch den Hubschrauber-Berufspilotenschein gemacht. Weil ich finde: Wennst so a Standl führst, musst alles selbst können – sonst ist man immer auf Berater angewiesen.

In dieser Zeit war ich eher so ein Bürohengst in Wien: Du bist die ganze Woche in der Stadt, bist bei vielen Würschtlessen eingeladen. Und dazu der ganze Stress – da merkst du einfach: Ich brauche den Berg zum Runterkommen. In dieser Zeit habe ich begonnen, die Bergtouren auf eine neue Art und Weise zu genießen.

Über die Jahre hab ich um die 5.500 Einsätze am Berg miterlebt und geleitet. Und all diese Unglücke und Schicksale, die können schon an einem nagen. Mir war zwar schon immer klar, dass Respekt und Demut die wichtigsten Fähigkeiten eines guten Bergsteigers sind. Man muss auch mal umkehren können und sagen: Heute gehts halt nicht. Aber wenn man an einem Tag einen Lawineneinsatz mit Toten durchführt und am nächsten Tag selbst eine Skitour geht, dann ändert sich der Blick auf den Berg komplett. Und in dieser Situation eine Balance zu finden, dieses Erfüllende, dieses Bergglück aufrechtzuerhalten, das ist das Wichtigste.

Es gibt übrigens eine große Gemeinsamkeit zwischen dem Fliegen und dem Bergsteigen: In beiden Situationen kann man nicht bluffen oder sich rausreden. Das fand ich immer toll. Mit Beziehungen und Geld kannst du viel erreichen, gerade in der Politik oder im Geschäft.

Aber der Berg ist gerecht. Wenn du keine Kletterroute mit dem sechsten Schwierigkeitsgrad klettern kannst, dann kommst du halt nicht rauf. Punkt. Das mag ich am Berg.“

die berge als heimat.

Sarah: Jeden Tag fahre ich mit meiner Oma und mit meinen Geschwistern über die Streif runter in die Schule. Und nach der Schule fahre ich mit der Gondel wieder rauf. Mit meiner ganzen Familie wohne ich oben am Berg auf der Melkalm.

Oma Loisi: Wir sind hier drei Generationen und arbeiten jeden Tag zusammen. Das klappt sehr gut. Alle haben ihre Bereiche: Die Männer sind in der Küche, wir Frauen im Service und die Kinder in der Schule. Die Tage sind lang und voll. Wir stehen um 5.45 Uhr auf. Dann machen die Männer das Frühstück. Und ich heize den Ofen an. Wir frühstücken und um 6.40 Uhr fahren wir runter mit den Skiern.

Sarah: Der Rekord sind fünf Minuten!

Oma: Wenn ich zurückkomme, sind die Männer schon wieder in der Küche. Ab 10.30 Uhr kommen die Gäste und dann geht es stressig durch bis 15.30 Uhr.

Sarah: Meine Hausaufgaben mache ich meistens direkt in der Bahn oder am Tisch neben der Küche. Und dann spiele ich so schnell wie möglich mit meinen Geschwistern oder wir gehen noch mal Skifahren zusammen.

Oma: Und manchmal musst du auch helfen, gell? Sachen aufräumen, Teller rausbringen, kellnern …

Sarah: … des mach ich nicht so gern. Aber trotzdem will ich später das werden, was die Mama ist: Hüttenchefin.

Oma: In unserem Beruf weiß man, dass man wenig Freizeit hat. Damit musst du leben. Wenn du das nicht gern tust, dann ist das eine Qual. Wir sind den ganzen Winter hier oben und kommen fast nie in die Stadt. Aber da könnt ich eh nie leben. Wir sind hier aufgewachsen und verwurzelt. Wir sind hier heroben glücklich.

Sarah: Also auf dem Berg zu wohnen finde ich auch cool. Man hat eine schöne Aussicht und kann immer direkt die Ski anziehen und runterfahren. Und auch wenn ich in den Bergen wohne, sind sie trotzdem noch was Besonderes.

Sarah und ihre Oma Loisi Pölzelbauer wohnen auf der 1.694 Meter hoch gelegenen Melkalm bei Kitzbühel: Drei Generationen unter einem Dach. Während die Erwachsenen die Gäste auf der Alm bewirten, geht es für Sarah und ihre Geschwister die Streif hinab zur Schule.

Oma: Wenn du die Natur gern magst und gerne bergsteigen gehst, dann ist es hier perfekt. Heroben ist man irgendwie ruhiger.

Sarah: Also ich verbinde mit den Bergen vor allem Skifahren, Radfahren, Schwammerl suchen und Heidelbeeren pflücken, weil ich das alles gern mache am Berg. Die Berge sind mein Zuhause. Hier wird einem auch nie langweilig. Oma: Du brauchst keine Geschäfte. Wir sind frei hier. Die Leute hier oben sind auch netter. Alle per du. Und wir Bergler helfen uns gegenseitig. Das ist schon schön. Auch, dass ich immer mit den Enkeln zusammen sein kann. Gell Sarah?

Sarah: Also ich finde es auch gut, dass wir hier alle zusammenwohnen. Und auch wenn du öfter streng bist, Oma, mag ich dich sehr gerne. Du bist wie so meine zweite Mama, weißt?

Oma: Ich versteh schon. Wir Bergler sind einfach ein bisschen härter, gell? Das muss man aushalten. Das muss man positiv sehen. Anders geht das nicht.

on Beginn an prägt die Tischlerei Lanser mit ihren traditionell-modernen Einrichtungen aus Massivholz – frisch geschnitten oder aus Altbeständen – ein ganz spezielles alpines Wohn- und Wohlgefühl und trägt dieses über Generationen weiter. Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sind im Familienbetrieb dabei keine Schlagworte, sondern seit jeher gelebte Tugenden. Im Sinne der Ressourcenschonung werden hochwertige Möbel repariert oder restauriert, originalgetreu wiederaufbereitet oder zu Neuem umgestaltet. Auf diese Weise entstehen unter anderem wunderbare Stuben als Sinnbild des Tiroler Wohnens, aber auch ganze Wohnungen und Häuser, die bis ins Detail zu ihren Bewohnern passen. „Werden Möbel

in hochwertiger Qualität gefertigt, begleiten sie einen über viele Jahre und Jahrzehnte“, so die Brüder Roland und

Arnold Lanser, die die Tischlerei mittlerweile in fünfter Generation führen.

Wie beim Handwerk, im Zuge dessen aus charakterstarken Materialien individuelle Möbel nach Maß entstehen, legt man auch bei der ergänzenden Handelsware renommierter Marken Wert auf beste Qualität, die der Unternehmensphilosophie nach Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ebenso gerecht wird wie höchsten Ansprüchen ans Design.

Gasse 96a, 9932 Innervillgraten info@tischerlei-lanser.at www.tischlerei-lanser.at Schauräume in Lienz und Arnbach/Sillian

WINtERBEtRIEB vom 8.12.2022 bis 10.4.2023 - täglich von 08:00 – 16:30 Uhr

SOMMERBEtRIEB vom 12.5. bis 5.11.2023 - täglich von 08:30 – 17:00 Uhr

Die Brüder Matthias und Maximilian Bernhard befragen die Welt mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln, treten aber auch gern gemeinsam in Ausstellungen auf. Eine Begegnung in Kitzbühel, der Heimatstadt der beiden Künstler.

Fotos: Andreas Friedle

Fotos: Andreas Friedle

Matthias Bernhards Atelier befindet sich in einer umgebauten Scheune am Fuße des berühmten Hahnenkamms, vor der Tür landen Paragleiter auf der grünen Wiese, drinnen wurde früher einmal Squash gespielt. Auf kuriose Weise scheint Kitzbühel sogar hier seinen Ruf als Sportstadt zu verteidigen, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Im malerischen Universum von Matthias Bernhard gerät das aber erst einmal in Vergessenheit, denn das quillt geradezu über vor Farbgebirgen und Formgeflechten, die manchmal auch über den Bildrand hinauswuchern oder sich Schicht für Schicht zu reliefartigen Objekten auswachsen. Was sich aus der Distanz betrachtet als abstrakte Malerei ausgibt, gibt in der Nahsicht immer wieder figurative Einsprengsel preis: Da und dort starrt einen aus bunten Farbhaufen heraus ein comicartiges Augenpaar an, anderswo tauchen in die Farbmassen verwobene Alltagsfundstücke auf.

Von Farbbeulen und Kalligraphie.

Hier ist unverkennbar jemand am Werk, der die Farbe als vielfältig formbares Material begreift, manchmal bearbeitet er sie auch mit dem Heißluftföhn, dann entstehen hartgesottene Farbbeulen, die wie Schaumstoffgebilde aussehen. Anderswo kommt die Malerei von Matthias Bernhard fast durchscheinend und kalligraphisch, aber auch dann noch als dichtes Geflecht daher. Ein Bild

Matthias Bernhard, geboren 1985 in Kitzbühel, Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien, lebt und arbeitet in Kitzbühel und Wien. Maximilian Bernhard, geboren 1990 in Kitzbühel, Studium an der Kunstakademie Karlsruhe, lebt und arbeitet in Kitzbühel und Karlsruhe.

sei für ihn dann fertig, wenn es nichts mehr von ihm wolle, sagt der Künstler, Jahrgang 1985, der das lange Haar zum Dutt zusammengebunden trägt, aber nicht so wirkt, als wolle er damit den Hipster markieren. Der Hang zur langen Haartracht scheint vielmehr genauso in der Familie zu liegen wie der Hang zur Kunst. Der Beweis dafür heißt Maximilian Bernhard, das ist der fünf Jahre jüngere Bruder des Malers, seinerseits in der Bildhauerei zuhause und derzeit ein vielbeachteter Newcomer auf dem Kunstparkett. Denn auch er ist ein ziemlich eigenwilliger Arbeiter am Material. Wenn er etwa Tonbatzen mit Druckstücken bearbeitet, kommen dabei Skulpturen und Objekte heraus, die an altertümliche Artefakte erinnern, zugleich aber auch eine höchst gegenwärtige Sprache sprechen.

Ins Atelier seines Malerbruders ist Maximilian Bernhard an diesem Tag als Besucher gekommen, vor kurzem haben die beiden hier aber erstmals auch an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Es war noch dazu ein Heimspiel, nämlich ein Kunst-am-Bau-Projekt für eine Wohnanlage in Reith bei Kitzbühel, wo beide dereinst die Schule besucht haben. Und es war eine gute Gelegenheit, ihr Verständnis von Kunst zu demonstrieren, die für sie bestenfalls ein „integrativer Bestandteil des Alltags“ und keine dem Leben enthobene Disziplin ist. Entstanden ist eine tribünenartig aufgebaute Aussichtsplattform, die als Begegnungsort für die Bewohner genauso wie als autonome

WIE SELBSTVERSTÄNDLICH VERSCHRÄNKTEN DIE BRÜDER MATTHIAS UND MAXIMILIAN BERNHARD IHRE UNTERSCHIEDLICHEN KÜNSTLERISCHEN GATTUNGEN, HÖCHST UNTERSCHIEDLICH WAREN IN DER TAT AUCH IHRE WEGE ZUR KUNST.

In der großzügig umgestalteten Kanzlei von dr. hermann holzmann kümmert sich die vierköpfige Anwaltsfamilie mit ihrem Team um Fragen rund die Fachgebiete Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Zivilrecht, Scheidungsrecht und Vertragsrecht.

Ganz unter dem Motto: “Die primäre Verpflichtung des Rechtsanwaltes ist es, prozessvorbeugend zu agieren!“

Eine echte „Familien-Kanzlei“: Isabella, Hermann und Lisa Holzmann

Es braucht nicht zwingend konkrete Bezüge, damit die Bernhard Brothers in Ausstellungen gemeinsame Sache machen.

Skulptur und skurril-bunte Bilderwand fungiert. Diese Wand ist aus einzelnen Betonplatten zusammengesetzt, die die Künstler jeweils individuell gestaltet, gefärbt und gegossen haben und die für sie auch so etwas wie die „guten Geister“ des Wohnbaus darstellen.

Anfänge in der Schnitzschule.

Wie selbstverständlich verschränkten die Brüder dabei auch die unterschiedlichen künstlerischen Gattungen, in denen sie unterwegs sind. Höchst unterschiedlich waren aber in der Tat ihre Wege zur Kunst: Den Älteren, Matthias Bernhard, verschlug es schon vor Jahren nach Wien, wo er zunächst ein Kunstgeschichte-Studium begann, um dann bei Gunter Damisch an der Akademie der bildenden Künste Malerei zu studieren. Maximilian Bernhard besuchte zunächst die Schnitzschule in Elbigenalp, um danach für einige Jahre auf Reisen zu gehen und in Australien als Tischler zu arbeiten. Nach seiner Rückkehr ging er an die Kunstakademie Karlsruhe und studierte Bildhauerei bei Harald Klingelhöller. Das Holz habe er, so der seither in Deutschland lebende Bildhauer, „dann erst einmal beiseitegeschoben“, es entstanden unter anderem Arbeiten aus Draht und Gips, die entfernt an die informellen Plastiken eines Oswald Oberhuber erinnern, aber auch selbstbewusst eigene Wege einschlagen. „Ich komme aus dem Handwerk“, betont Maximilian Bernhard gern und bekräftigt damit, dass das auch seinen Umgang mit dem Material bestimme. „Am Anfang steht die Entscheidung, welches Material ich verwende und wie damit umzugehen ist. Beton ist ganz anders zu verarbeiten als Ton.“

Kitzbühel schwingt immer mit.

Beim Maler Matthias Bernhard ist es wiederum auch die Umgebung, mit der seine Bilder während des Entste-

hungsprozesses korrespondieren: Licht, Raum, Perspektive malen gewissermaßen mit, umso mehr, seit er seinen Arbeitsschwerpunkt mit Ausbruch der Coronakrise wieder verstärkt von Wien nach Kitzbühel verlagert hat. Besonders hier lasse er seine Bilder „oft ganz bewusst nach außen wandern und setze sie etwa in Beziehung zu den kollektiv eingebrannten Panoramen Alfons Waldes oder des Wilden Kaisers“, so der Maler, der seine Impulse auch aus der Kunstgeschichte schöpft: Es gibt Bezüge zur Art brut, zum expressiven Gestus und der intensiven Farbigkeit eines Franz Ringel, zu den amerikanischen Expressionisten und auch anderen Strömungen, auf die Bernhard in seiner eigenen, auch mit popkulturellen Bezügen gespickten Welt referiert. In dieser Welt spielen auch die von ihm gestalteten Künstlerbücher und die Sprache eine gewichtige Rolle. Manches Gekritzel an den Atelierwänden ist später zum Bildtitel geworden. „Die Abfahrt – Im Land,

Matthias Bernharddort wo es Leben gießt“ zum Beispiel, mit dem der Künstler augenzwinkernd auf Max Beckmanns Triptychon „Die Abfahrt“, aber natürlich auch auf Kitzbühel Bezug nimmt. In diese Arbeit, die sich wie auch manch andere nicht um herkömmliche Bildformate schert, hat er Luftmatratzenreste genauso eingearbeitet wie einen Teil einer Transportkiste, in der sein Bruder Maximilian einst seine Habseligkeiten von Australien zurück nach Österreich verfrachtet hat.