Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Tiroler Genussakademie:

Nose to Tail - Tyroler Steaktime!

Freitag 16.06. 1800–2145 Uhr

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Tiroler Genussakademie:

Freitag 16.06. 1800–2145 Uhr

€ 149,00 p. P

Teamevent WeinGENUSS € 98,98 p. P eine Reise in die Welt der Weine

Für viele bedeutet Sommer Urlaubszeit, Süden und Meer und seichte Strandlektüre, in die sich mitunter ein paar Sandkörner zwischen die Seiten verirren. Der Körper wird dann bewegt, wenn es gilt, die Liege mit dem wandernden Schatten des Sonnenschirms mitzuschieben, oder für eine gelegentliche Abkühlung im Wasser. Das sanfte Plätschern der Wellen lullt dazu den Geist ein.

Tiroler Genussakademie € 139,00 p. P Sushi meets Tyrol!

Do. 20.07.

1800–2145 Uhr

Teamevent BierGENUSS € 77,09 p. P mit 7 heimischen Bierspezialitäten

Tiroler Genussakademie € 139,00 p. P

Tyroler Street & Superfood!

Do. 02.11. 1800–2145 Uhr

Die Veranstaltungen finden im Genusswerk, Ing. Etzel-Straße 81/82, 6020 Innsbruck statt.

t +43 512 57 57 01-25 e Lisa.Wetscher@agrarmarketing.tirol

weitere Veranstaltungen & Anmeldung unter: liz.tirol

Den Gegenentwurf zu diesem mediterranen Dämmerzustand halten Sie in Händen. Das neue Tirol-Magazin, in dem wir das Meer durch wunderbare Seen in den Bergen, das süße Nichtstun durch jede Menge Outdoor-Aktivitäten und die geistige Schläfrigkeit durch Geschichten mit hellwachen Geistern ersetzt haben.

Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr.

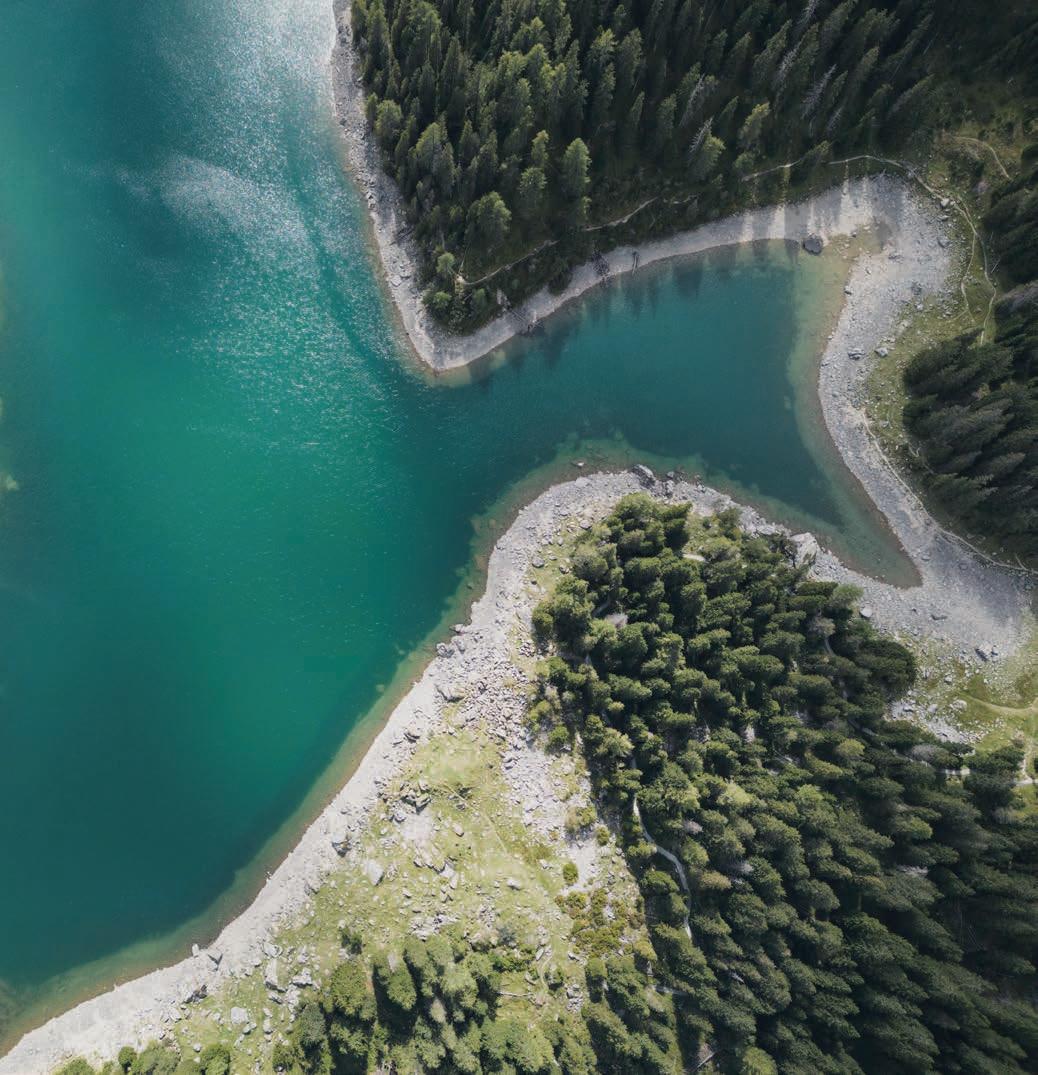

Wie viele Seen es in Tirol gibt, ist tatsächlich schwer zu sagen – jedenfalls weit mehr, als man im ersten Moment annehmen möchte. Wir haben ein paar der schönsten, ruhigsten und klarsten davon besucht. Oft bilden sie tief blaugrüne Oasen in der hochalpinen Einöde, eingebettet

zwischen Schotterkare und Moospolster. Viele sind natürliche Speicher für das so wichtige Nass, um das uns viele beneiden. Also schätzen und schützen wir sie, unsere Seen, die übrigens auch Vierbeiner nicht minder mögen. Wer auf den Hund gekommen ist, weiß es längst: Mit den Fellnasen macht es im Freien besonders Spaß. Darum ist Alexandra Keller gemeinsam mit Tea und Lenny drei Tage lang wandern gegangen. Weil die Tiere ihren ganz eigenen Rhythmus haben, wirkt das auf uns Menschen gleichermaßen ansteckend wie entschleunigend –noch dazu in einer Landschaft wie dem hintersten Paznaun.

Marian Kröll wiederum hat zwei unglaublich faszinierende und wache Menschen getroffen: den blinden Extremkletterer Andy Holzer, dessen schier unglaublichen Weg auf den Mount Everest er beschreibt, und den Osttiroler Künstler Jos Pirkner, der mit seinen 95 Jahren noch immer vor Tatendrang strotzt und sich ebenso neugierig wie kritisch mit den Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt.

Das gesamte Team wünscht Ihnen einen wunderbaren Sommer, wo und wie immer Sie ihn verbringen mögen.

Nature

12_Lake Country Tyrol and the water.

24_Summer freshness

Life on the alp.

36_Forest change

Tyrol’s forest in 100 years.

50_Pioneering act

Old power plant, new electricity.

Culture

70_Klangspuren

30 years of contemporary music.

80_Drama, baby

An interview with playwright Lisa Wentz.

88_Role model

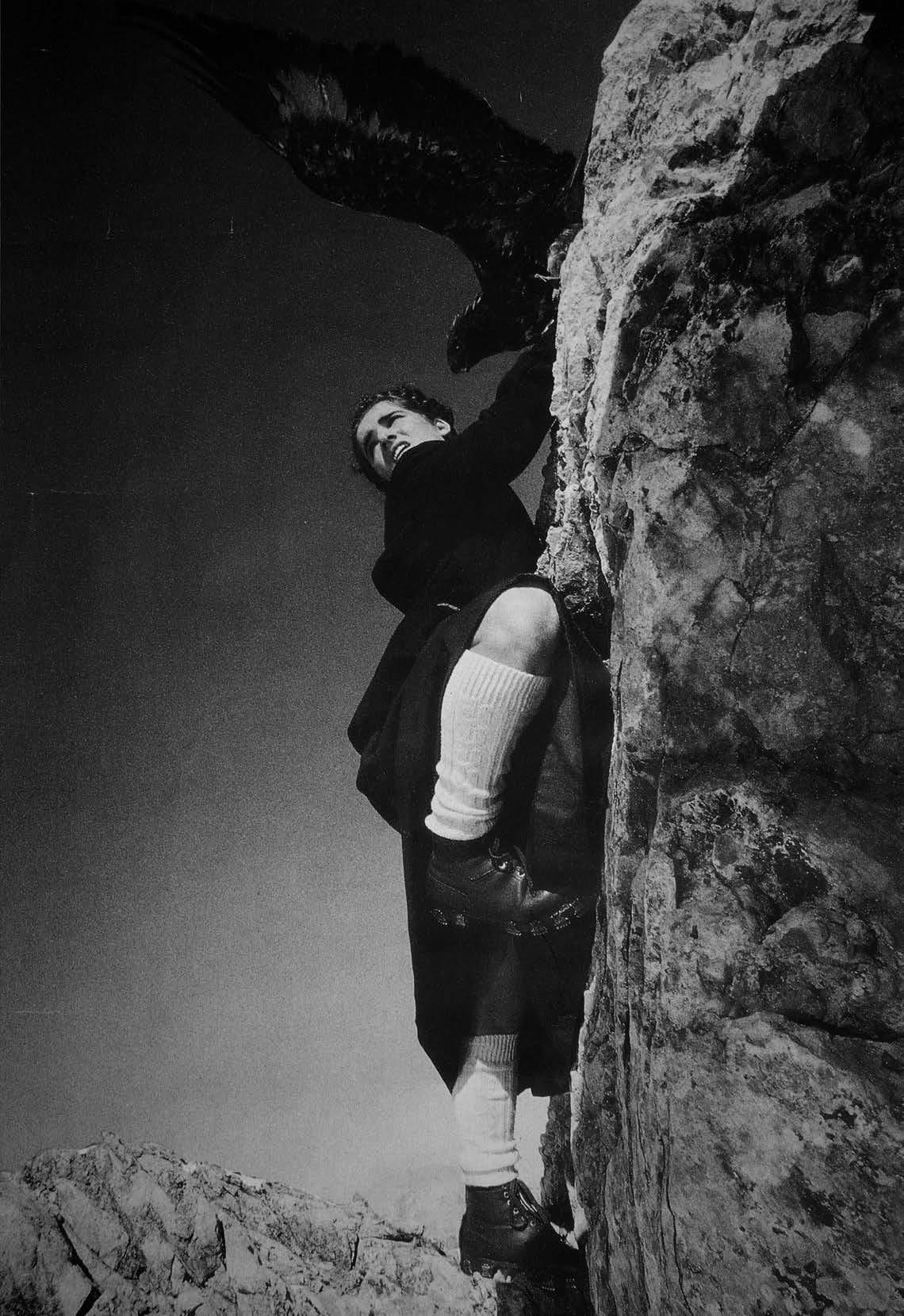

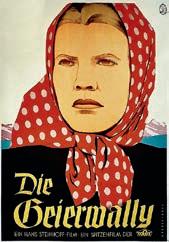

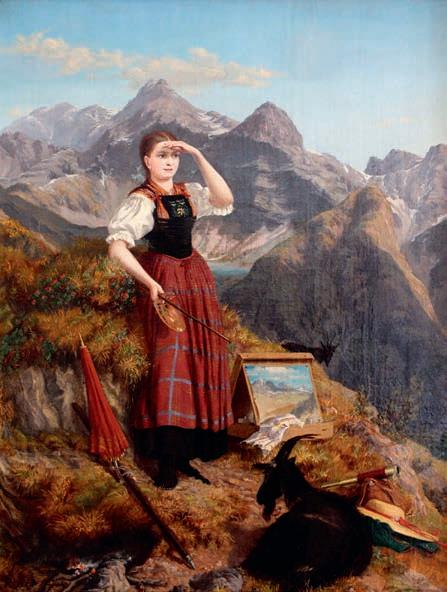

Anna Stainer-Knittl is more than the Geierwally.

96_Festival season

Erl is the place where music is made.

People

108_Mountain feeling

Andy Holzer, the blind climber.

116_Great art

Artist Jos Pirkner’s unbroken drive..

126_The gentian The yellow gold of Galtür

134_Superfood Honey Superfood from the beehive.

12_Seenland Tirol und das Wasser.

24_Sommerfrische Das Leben auf der Alm.

36_Waldwandel Tirols Wald in 100 Jahren.

50_Pioniertat Altes Kraftwerk, neuer Strom.

70_Klangspuren 30 Jahre zeitgenössische Musik.

80_Drama, baby

Dramatikerin Lisa Wentz im Interview.

88_Role-Model Anna Stainer-Knittel ist mehr als die Geierwally.

96_Festspielzeit

In Erl wird Musik gemacht.

108_Berggefühl Andy Holzer erklimmt die Berge, ohne zu sehen.

116_Grosse Kunst Künstler Jos Pirkner’s ungebrochener Tatendrang.

126_Der Enzian Das gelbe Gold von Galtür.

134_Superfood Honig Feines aus dem Bienenstock.

6_Editorial

10_Gastkommentar

44_Nationalpark Hohe Tauern

58_Höhlenkunst

60_Wandern mit Hund

142_Bücher

144_kurz & bündig

146_Impressum

Kommentar

Der Tiroler Tourismus hat zweifellos beeindruckendes Potential und spielt eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt im Land. Die Tourismuswirtschaft steht dabei allerdings auch einigen Herausforderungen gegenüber.

Immer öfter werden Angebote entwickelt, um sich von der Saisonalität hin zu einer möglichst ganzjährigen Destination zu entwickeln. Der Tourismuswirtschaft ist dabei die Ressource Natur und Lebensraum als Basis ihres Leistungsangebotes vollkommen bewusst. Das Ökosystem Tourismus funktioniert nur mit sensibler Steuerung, ganz besonders ist dabei auch die Lebensqualität der Einheimischen zu bedenken. Klar muss aber auch sein, dass die Freizeitinfrastruktur in unserem Land maßgeblich mit der Tourismuswirtschaft verbunden ist. Immer wieder aufkommende Diskussionen rund um ein Nein zur touristischen Weiterentwicklung bedeuten auch Rückschritte für das Freizeitangebot der Einheimischen.

In Bezug auf die Zukunftspotenziale bietet der Tiroler Tourismus viel Raum für Innovation. Tirol verfügt außerdem über eine reiche Geschichte, eine einzigartige Kultur und eine vielfältige Gastronomie. Zusätzlich wird der Ausbau des nachhaltigen Tourismus eine wichtige Rolle spielen. Durch Investitionen in umweltfreundliche Infrastrukturen und den Schutz sensibler Ökosysteme kann Tirol seine Attraktivität als Reiseziel steigern.

Gerade das Thema Verkehr emotionalisiert dabei enorm. Der Vor-Ort-Nahverkehr wurde durch erhebliche Finanzierungsbeiträge aus dem Tourismus ausgebaut und umweltverträglichere Anreisealternativen zum Individualverkehr werden kontinuierlich entwickelt. Dabei müssen wir uns alle auch selbst an der Nase nehmen und uns von liebgewonnenen Bequemlichkeiten wie mit dem PKW von Haustür zu Haustür zu fahren oder eigenem Sportequipment im Urlaub verabschieden, denn genau diese sperrigen Güter sind es oft, die Gäste an der öffentlichen Anreise hindern. Die gemieteten Ski sind bereits gang und gäbe. Gemietete Bikes werden immer mehr.

Ein vielversprechender Bereich ist außerdem der Gesundheitstourismus. Mit seinen natürlichen Heilquellen und seiner reinen Bergluft hat Tirol das Potenzial, sich als Ziel für Erholungs- und Wellnessurlaube zu etablieren.

Die Tiroler Tourismuswirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, die Chancen sind jedoch um ein Vielfaches höher. Durch eine nachhaltige Entwicklung, Diversifizierung und den Einsatz innovativer Konzepte wird Tirol seine Position als touristische Leaderdestination weiter stärken und gleichzeitig den Schutz der Umwelt und die Lebensqualität der Einheimischen gewährleisten.

Ihr Alois_Rainer

Alois Rainer ist Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol sowie Spartenvertreter in der Wirtschaftskammer Österreich und Geschäftsführer des Gasthof Hotel Post in Strass im Zillertal.

Der Reintalersee ist der größte der Kramsacher Seen und gehört mit bis zu 25 °C zu den wärmsten Badeseen Tirols. grösse: 0,29 km2 | max. tiefe: 11 m

In Tirol gibt es, man glaubt es kaum, an die 600 Seen, Weiher und Teiche. Nur finden muss man sie. Die hier gezeigte Auswahl ist nur ein Bruchteil, den Rest gilt es selbst zu entdecken.

Wer in Österreich an Seenland denkt, denkt zuerst einmal an das Salzkammergut oder Kärnten. Aber Tirol? Dabei hat das Land Hunderte Seen zu bieten. Abgesehen von einigen großen, wie dem Achensee, Plansee oder Walchsee, springen sie einem nur sprichwörtlich nicht gleich ins Auge. Der Stimmersee bei Kufstein zum Beispiel ist wohl nur Einheimischen ein Begriff, ebenso der Piburger See im Ötztal. Manche kennt man wiederum als viel gesehene Fotomotive, aber weiß in Wahrheit nicht genau, wo sie sich befinden. Da gibt es doch diesen herrlichen, glasklaren See mit der Zugspitze im Hintergrund, bei dem man sich seitens der Gemeinde, in der er liegt, sogar überlegt hat, eine Knipsergebühr einzuführen. Der Seebensee, genau! Die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen: Roßkarsee, Schwarzer und Grüner See, Ramsgrubensee, Salfeinssee, Rifflsee, Wildseelodersee ...

Und laut einer solchen Liste der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes gibt es an die 600 Seen, Weiher und Teiche in Tirol. Und hier findet sich auch die Erklärung, warum sie so wenig bekannt sind: 60 Prozent davon liegen oberhalb der Waldgrenze und gelten daher als Hochgebirgsbiotope. Nur 35 werden vom Land als klassische Badegewässer geführt, deren Wasserqualität auch regelmäßig überprüft wird. Beim Rest dürfte das auch kaum notwendig sein. Es handelt sich schlicht um kaltes, klares Wasser. Eingebettet in eine bizarre Hochgebirgslandschaft zwischen Schotterkaren, Moospolstern und Almrosenbüschen.

Uwe_Schwinghammer Fotos: Tom BauseDer Hintersteinersee liegt in einer Mulde hoch über Scheffau am Wilden Kaiser. Mehrere gemütliche Gasthäuser laden dort zu einem Besuch. grösse: 0,35 km2 | max. tiefe: 36 m

Der Möserer See liegt still im Wald zwischen Seefeld und Telfs auf immerhin 1295 Metern Höhe, aber wird doch bis zu 25 Grad warm. grösse: 0,03 km2 | max. tiefe: 11 m

Dem Stimmersee sieht man nicht mehr an, dass er einst aufgestaut wurde. Heute ist er ein beliebter, kleiner Badesee in der Region Kufstein. grösse: 0,03 km2 | max. tiefe: 6 m

Der Piburger See bei Oetz entstand nach der letzten Eiszeit durch einen gewaltigen Felssturz. So kam das Ötztal zu seinem einzigen Badesee. grösse: 0,14 km2 | max. tiefe: 25 m

Der Seebensee bei Ehrwald ist vor allem wegen des Zugspitzblickes berühmt. Etwas höher liegt südlich davon noch der Drachensee. grösse: 0,06 km2 | max. tiefe: 30 m

Der Blindsee nördlich des Fernpasses trägt seinen Namen vermutlich deshalb, weil man seinen Zufluss nicht sieht. Er ist ein Taucherparadies. grösse: 0,22 km2 | max. tiefe: 14 m

Den Obernberger See im Schluss des gleichnamigen Tales ziert eine romantische Kapelle. Manchmal geht der See auch über. grösse: 0,16 km2 | max. tiefe: 13 m

Das Tiroler Wasser-Wanderbuch 60 Tourentipps zu den schönsten Seen, Klammen und Wasserfällen Uwe Schwinghammer, Tyrolia Verlag, 200 Seiten, EUR 25,00

Viele der Tiroler Seen kann und muss man sich erwandern, denn Straßen führen keine hin. Dieses Buch umfasst 60 Tourentipps zu Seen, aber auch Klammen und Wasserfällen in Nordtirol. Im Osten mit dem Wildseelodersee beginnend und im Außerfern mit dem Vilsalpsee endend, mal sprichwörtlich kinderleicht, mal alpin und konditionell schon ziemlich anspruchsvoll. Jeder Tipp beinhaltet eine ausführliche Beschreibung der Tour, einen kurzen Steckbrief mit Höhen, Zeit und Einkehrmöglichkeit sowie eine Karte (mit einer Ausnahme). Im Taschenbuchformat kann man’s auch gut in den Rucksack stecken.

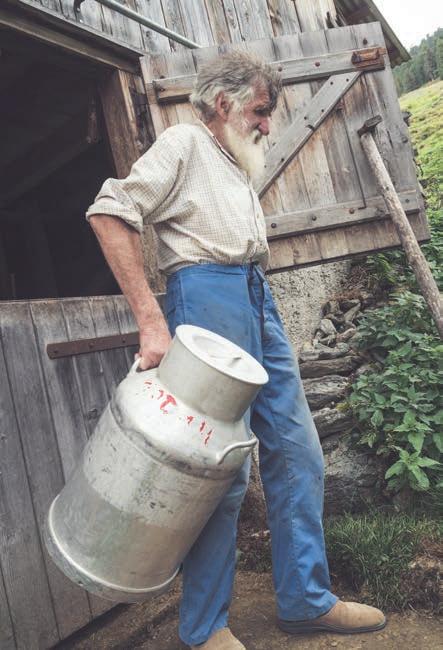

Tirol ist ein Almenland. Nirgendwo sonst verbringt so viel Milchvieh die Sommerfrische in luftiger Höhe und nirgendwo sonst springen so viele Schafe und Ziegen zwischen den Gipfeln umher. Das Almleben ist zwar hart, aber für viele Menschen die Erfüllung.

Das Leben auf der Alm, weit weg von der Hektik des Alltags, hat für so manchen Wanderer etwas durchaus Romantisches. Und natürlich hat das Leben mit und von der Natur seine Vorzüge. Doch es ist auch harte Arbeit, denn das Almleben findet nicht nur bei Schönwetter statt.

Saftig grüne Wiesen, das Gebimmel von Kuhglocken, ein kleines Holzhäuschen, davor ein Mann mit Lederhosen, Wolljanker und grauem Bart, dazu wuchtige Berge als Kulisse. Beim Begriff Alm läuft bei den meisten Menschen vor dem geistigen Auge wohl ein derartiger Heidi-Film ab. Romantisch, vielleicht sogar kitschig, ein bisschen Jodelsound mit im Ohr. Doch ist das Leben dort oben wirklich so? Die ganz zweideutige Antwort lautet: Jein!

Eine Alm zu betreiben bedeutet in allererster Linie verdammt viel Arbeit. Man „steht um halb fünf Uhr auf und springt den ganzen Tag“, wie der Geschäftsführer des Tiroler Almwirtschaftsvereins, Manuel Klimmer, sagt. Und obwohl er noch jung und neu in seinem Amt ist, weiß er, wovon er redet. Drei Jahre hat er als Hüter auf der Alpe Tritsch in St. Anton den Sommer verbracht. In Gesellschaft von 30 Milchkühen. Die Arbeit beginnt schon lange, bevor das Vieh im Mai oder Juni überhaupt auf die Alm kommt, mit dem Aufstellen der Zäune, die über den Winter meist niedergelegt oder ganz entfernt werden. Schließlich wird das Vieh aufgetrieben und verbringt die Zeit zwar auf der Weide, muss aber dennoch zweimal täglich gemolken werden. Oft steht während der Saison je nach Vegetation mehrmals ein Ortswechsel an. Die Tiere werden vom so genannten Niederunter Umständen auf den Mittel- und dann auf den Hochleger getrieben, um immer ausreichend Futter zu haben. Im Herbst, so Klimmer, sollte eine Alm im-

Der wesentlichste Bereich des Projekts Almleben ist die adäquate Qualitätssicherung der Produktion von Almkäse und Almprodukten und die entsprechende Vermarktung von Almkäse und Almbutter. Die Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung auf den Almen soll durch Qualitätssicherung und eine entsprechende Vermarktung von Almkäse und -butter gesteigert werden. Dazu benötigt es eine entsprechende Sensibilisierung der Senner sowie der Wanderer und Besucher der Almen. Das kulinarische Angebot soll sich in Zukunft stark an der Vermarktungsstrategie orientieren. Durch die gesetzten und weiterentwickelten Maßnahmen und Projekte soll die Alm zu einem Gesamterlebnis werden. Teilnehmende Almen erhalten unter anderem Unterstützung bei der Dokumentation oder der Qualitätssicherung in der Produktion. Außerdem gibt es Beratungsbesuche auf der Alm sowie bei Bedarf telefonische Hilfestellungen, Hygieneschulungen sowie entsprechende Werbemaßnahmen. www.qualitaet.tirol

mer noch grün sein. Das sei ein Zeichen, dass richtig beweidet worden sei.

Gesunde Produkte.

Viele Almen stellen ihre eigenen Produkte her: Neben der Milch meist Buttermilch, Käse und Butter. Wegen des besonderen Futters auf der Alm sind diese auch besonders gesund, erzählt Josef Lanzinger, ehemaliger Obmann des Almwirtschaftsvereins: „Es ist eine besonders gesunde Milch, weil die Kühe mehr Gras bekommen und weniger Kraftfutter. Der Anteil von Vitamin E ist daher bei der Almmilch wesentlich höher.“

Die meisten Almbetreiber liefern die Milch auf der Alm an die Molkerei ab und produzieren Käse und Butter nur für den Eigenbedarf. Von 2.070 Almen, weiß Lanzinger, sind nur rund 60 so groß, dass sie Käse auch in größerem Stil weiterverkaufen. Butter sei überhaupt rar, erzählt er: „Die muss man schon im Voraus bestellen, dass man überhaupt eine bekommt.“ Für solch hochwertige Produkte sollte man auch mehr verlangen können, was allerdings nicht immer ganz einfach sei, sagt Lanzinger. Manuel Klimmer glaubt, dass man den Konsumentinnen und Konsumenten Preis und Wert aber dennoch im wahrsten Sinn des Wortes schmackhaft machen kann: „Es gibt zum Beispiel die Diskussion um artgerechte Tierhaltung. Auf der Alm haben wir die artgerechteste Haltung überhaupt. Da können wir die Almen positiv in den Vordergrund stellen.“

Die Almwirtschaft hat in Tirol eine jahrhundertelange Tradition. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus wurden natürliche Weideflächen oberhalb der Waldgrenze bewirtschaftet. Noch heute werden auf vielen Almen nicht nur Tiere gehalten, sondern auch Lebensmittel hergestellt: Milch, Butter oder Käse zum Beispiel.

In grösserem Stil wird die Käserei zum Beispiel auf der Außermelang-Alm südlich von Wattens betrieben. Dort ist Ludwig Klingler seit 24 Jahren Käser. Außermelang ist eine Gemeinschaftsalm von sieben Bauern. Die 100.000 bis 120.000 Liter Milch, die sie über den Sommer hergibt, werden zu einem schmackhaften Käse verarbeitet. Ludwig Klingler ist auch nach vielen Jahrzehnten von seinem Beruf noch begeistert: „Mich fasziniert heute noch, Milch zu einem Lebensmittel zu verarbeiten.“ Auch Sohn Thomas ist Käser geworden. Solange Vater Ludwig, er ist inzwischen bereits 70, noch mag und kann, käst der Sohn auf einer anderen Alm, doch die Nachfolge ist gesichert. Nicht nur bei ihm in der Käserei im Speziellen, sondern für die Außermelang-Alm im Allgemeinen: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und eine gewaltige Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig.“ Und selbst von den Praktikantinnen der Landwirtschaftsschule, die Ludwig Klingler im Sommer über die Schulter schauen und mit anpacken dürfen, haben bereits zwei ihre Ausbildung zu Käserinnen abgeschlossen, eine dritte befindet sich in Ausbildung. Klingler weiß seine Faszination für das ehrliche Produkt Käse eben zu teilen.

Tiere vor Gästen.

Für Wandersleute bedeutet Alm meist ein mehr oder weniger großes Häuschen, wo es Jausenbrote, Knödel und Bier gibt. Doch nur auf rund 13 Prozent der Almen im Land wird auch tatsächlich ausgeschenkt. Das Angebot ist unterschiedlich, beschreibt Josef Lanzinger: „Manche gehen sehr locker damit um und man muss sich die Getränke aus einem Kühlschrank nehmen, andere haben extra Personal angestellt. Es soll aber auf jeden Fall der Almcharakter erhalten bleiben und das schließt große Gastronomie aus.“ Das sieht auch Klimmer so: „Ein Ausschank ist sicher eine gute zusätzliche Einnahmequel-

• Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Tirol sind Almfläche.

• 2.070 Almen gibt es, davon sind 300 mit Ausschank.

• Es gibt jeweils zur Hälfte Einzelsowie Anteilsalmen (also solche mit mehreren Eigentümern).

• Auf den Almen verbringen 30.000 Milchkühe, über 70.000 Schafe und Ziegen den Sommer.

le, aber die Tiere gehen ganz klar vor.“ Überdies gebe es bei zu vielen Besuchern auch zunehmende Nutzungskonflikte: offene Weidegatter, Menschen, die mitten durch die Kuhherden rennen, Hunde … Hier appelliere man an das Verständnis der Gäste, dass auch auf Almen gewisse Spielregeln zu beachten sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Almwirtschaft ist die Pflege der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft. Das Schwenden, also das Freimachen der Flächen, kostet jährlich viel Kraft. Oft helfen dabei Freiwilligenprojekte wie jene des Österreichischen Alpenvereins. Hört die Bewirtschaftung auf, verbuschen die ehemaligen Weiden, verschwinden die Wege und folglich steigt die Gefahr von Lawinen und Muren.

Lehre in Genügsamkeit.

Warum also will man diesen Job bei all der vielen, harten Arbeit überhaupt noch machen? Manuel Klimmer erhält sehr viele Anfragen von Menschen, die eine Auszeit nehmen, etwas Sinnstiftendes tun, den Sommer über auf einer Alm arbeiten möchten: „Man kann das nicht so im Handumdrehen lernen, man muss es gerne tun, einen Bezug zu den Tieren haben. Weil es ist eine anstrengende Zeit und schön ist es auch nur bei schönem Wetter.“ Wenn jemand aber wirklich wolle, dann solle er am besten als Beisenner oder Beihirte beginnen. Für ihn selbst steht fest: „Die Zeit auf der Alm war für mich die wunderschönste. Da gibt es Momente, in denen bekommst du alles zurück, was du an Arbeit hineingesteckt hast.“

Josef Lanzinger beschreibt diesen Rhythmus, der das Leben auf der Alm bestimmt, so: „Du lebst viel mehr mit der Natur mit. Du schaust nicht auf die Uhr, du schaust nicht, welcher Wochentag ist. Stattdessen schaust du, wie es wächst, wie es den Tieren geht.“ Natürlich gebe es auf vielen Almen keine Dusche, oft auch keinen Strom, aber dieses „einfache Leben“ erde auch: „Man kommt dann drauf, dass man eigentlich nicht viel braucht.“ Für ihn selbst sei es jedenfalls die erfüllendste Zeit und er verstehe gut, wenn viele „jedes Jahr hinaufgehen wollen, solange sie irgendwie können“. Uwe_Schwinghammer

Burgeralm, Rettenschöss

Jagdhausalm, St. Jakob in Defereggen

Foischingalm, Kirchdorf

Engalm, Hinterriß

Alpe Gamperthun, See

Tuftlalm, Lermoos

Taschach Alpe, St. Leonhard im Pitztal

Möslalm, Innsbruck

Außermelang-Alm, Wattenberg

Informationen und Adressen finden Sie auf der nächsten Seite

ZELL AM SEE

6347 Rettenschöss 61 Öffnungszeit: 1. Mai bis Anfang November (Freitag Ruhetag)

Almkäserei mit Ausschank Erreichbar ab Rettenschöss in einer leichten Wanderung (ca. 1 bis 1,5 Stunden). www.burgeralm.at

Die Anreise ist mit dem Auto oder im Sommer auch mit dem Bus möglich. www.engalm.at

5 Alpe Gamperthun

6553 See Öffnungszeit: 3. Wochenende im Juni bis 16. September (durchgehend geöffnet)

Mittelberg 34, 6481 St. Leonhard i. P. Öffnungszeit: Pfingsten bis Ende September

Wunderschöne Käsealm mit großer Tiervielfalt und schöner Sonnenterrasse.

9963 St. Jakob in Defereggen Öffnungszeit: 25. Juni bis 15. September

Denkmalgeschütztes Almdorf, das ausschließlich von Südtiroler Bauern bewirtschaftet wird. Kleiner Ausschank.

Erreichbar ist die Jagdhausalm zum einen von italienischer Seite vom Reintal über das Klammljoch, zum anderen aus dem Defereggental über die Seebachalm. www.jagdhausalm.com

Alm 86, 6382 Kirchdorf

Kein Ausschank, aber Käseverkauf www.koasa-mandl.at

4 Engalm

Eng Nr. 11, 6215 Hinterriß Öffnungszeit Rasthütte: Anfang Mai bis Ende Oktober

Die Ausflugsalm schlechthin am berühmten Großen Ahornboden mit Schaukäserei.

Wunderschöne Käsealm mit charismatischem Betreiber. Almschweine mit Auslauf.

Erreichbar ist die Alm von See mit der Seilbahn und über den Höhenweg oder vom Weiler Habigen aus. Gehzeit in beiden Fällen 3 bis 3,5 Stunden.

6631 Lermoos Öffnungszeit: bis Ende Oktober/Mitte November (je nach Witterung)

Wunderschöne Käsealm mit Panoramaausschank im Schatten des Zugspitzmassivs.

Die Tuftlalm ist in ca. 1,5 Stunden von Lermoos aus über verschiedene Wanderrouten erreichbar. Auch die Anfahrt mit dem Mountain- und E-Bike ist möglich. www.facebook.com/tuftlalm

Erreichbar zu Fuß in ca. 30 Minuten vom Parkplatz der Rifflseebahn. Empfehlenswert ist, mit der Bahn zum See zu fahren und auf dem Abstieg bei der Alm einzukehren. www.taschachalpe.at

8 Möslalm

Klein-Christen 1, 6020 Innsbruck

Öffnungszeit: Mai bis Oktober

Die Möslalm liegt zwar mitten im Karwendel, gehört aber dennoch zur Stadt Innsbruck. Weithin bekannt ist sie für ihren Graukäse.

Am besten erreichbar zu Fuß oder mit dem (E-)Bike von Scharnitz aus. www.moeslalm.tirol

9 Außermelang-Alm

6113 Wattenberg

Öffnungszeit: Mitte Juni bis Mitte September

Große Almkäserei mit Einkehrmöglichkeit am Fuße der Hippoldspitze im Wattental.

Erreichbar zu Fuß ab dem Parkplatz Lager Walchen des dortigen Truppenübungsplatzes in ca. 1,5 Stunden

Die Engalm ist die größte Gemeinschaftsalm des Karwendels und liegt direkt am botanisch einmaligen Großen Ahornboden. Hier stehen rund 2.300 Prachtexemplare des Bergahorns, den die Natur für diese raue Umgebung geschnitzt zu haben scheint.

Nowhere else do so many dairy cattle spend their summer holidays at lofty heights as in Tyrol, and nowhere else do so many sheep and goats bounce around between the mountain peaks.

First and foremost, running an alp means a hell of a lot of work. You “get up at half past four and run around all day,” as the managing director of the Tyrolean Alpine Pasture Association, Manuel Klimmer, says. And although he is still young and new in his role, he knows what he is talking about. For three years he spent the summer as a herdsman at Alpe Tritsch in St. Anton - in the company of 30 dairy cows. The work begins long before the cattle even arrive on the alp in May or June, with the installation of the fences, which are usually lowered or removed completely over the winter. Finally, the cattle are driven up and, although they spend their time on the pasture, they still have to be milked twice a day. Often during the season, depending on the vegetation, there is a change of location several times. Many alpine pastures produce their own products for this purpose: besides milk, mostly buttermilk, cheese and butter. Because of the special fodder on the pasture, these are particularly healthy, tells Josef Lanzinger, former chairman of the Alpine Pasture Association: “It is a particularly healthy milk, because the cows get more grass and less concentrated feed.”.

Hikers usually see an alpine pasture as a more or less large cottage where snacks, dumplings and beer are served. But only about 13 percent of the alpine pastures in the country actually serve beer. The range on offer varies. Manuel Klimmer also welcomes this in principle: „A bar is certainly a good additional source of income, but the animals clearly come first.“

Moreover, with too many visitors, there are also increasing conflicts of use: open pasture gates, people running through the middle of the herds of cows, dogs ... Here one appeals to the understanding of the guests that also on alpine pastures certain rules are to be observed.

Why do you do the hard work on the alp? „The time on the alp was the most wonderful for me. There are moments when you get back all the work you put in,“ says Klimmer, and Josef Lanzinger adds, „You live much more with nature. You don‘t look at the clock, you don‘t look at what day of the week it is. Instead, you look at how it‘s growing, how the animals are doing.“ And this „simple life“ also grounds you: „You then realize that you don‘t actually need much.“

Sous-Vide, Smoken, neue Grilltechniken oder einfach die ideale Fleischauswahl: Die mehr als 120 Tiroler Metzgereien sind perfekte Ansprechpartner für eine gelungene Grill-Session. Was wir wissen müssen für die „heißen“ Monate, erzählen die Metzgermeister Helmut Krösbacher (Fulpmes), Christoph Brindlinger (Rum) und Thomas Trixl (Reith b. Kitzbühel).

ie Kombination aus Sous Vide Garen und Grillen erfreut sich auch in Tirol steigender Beliebtheit. Das Fleisch wird saftig und trocknet nicht aus. „Zudem bleiben bei der Niedrigtemperatur-Garmethode Vitamine und Mineralstoffe erhalten“, erklärt der Rumer Metzgermeister Christoph Brindlinger. Die frischen Steaks können bereits vor der Grillfeier ohne Stress vorbereitet werden. Sie warten einfach im warmen Wasserbad, bis man sie braucht. Danach genügen pro Seite einige Sekunden am Grill, um die Röstaromen zu erzeugen. Als Geheimtipp empfiehlt Christoph Brindlinger die Zubereitung eines Onglet-Steaks, auch bekannt als Nierenzapfen: „Es ist eines der geschmacksintensivsten Fleischstücke und gehört übrigens zu den Innereien.“

Let‘s smoke!

Wer den amerikanischen Style bevorzugt, der setzt in der heurigen Grillsaison auf das „Smoken“. Bei 80120 Grad heißem Rauch gelingen große Fleischstücke mit mehr als 2 kg hervorragend. Speziell das „Pulled Pork“, also das „gezupfte Schwein“, wird meist in den verschiedensten Smokern zubereitet. Hier greifen die Profis entweder zum Schweineschopf oder zur Schulter. Wichtig ist der perfekt abgestimmte „Rub“, die Gewürzmischung. „Paprika, Zucker, Pfeffer, Salz, Chili und Knoblauch sollten immer dabei sein. Wir geben auch gerne Vanille hinzu“, informiert Metzgermeister Christoph Trixl aus Reith bei Kitzbühel. Wer „smoked“, sollte allerdings viel Geduld mitbringen. „Für die Zubereitung braucht es oft 12 Stunden oder mehr“, erklärt Trixl. Die Wahl des passenden Feuerholzes kann den geschmacklichen Unterschied ausmachen. Empfehlenswert sind: Erle, Buche und Eiche.

Immer beliebter:

Flank Steaks

Helmut Krösbacher, Österreichs erster Fleischsommelier aus Fulpmes, leitet seit vielen Jahren eine beliebte

Grill-Academy. In verschiedensten Seminaren gibt er wertvolle Tipps rund ums Thema Grillen. „Die Wahl der richtigen Grilltechnik spielt eine zentrale Rolle. Für große Stücke ist die indirekte und für Steaks die direkte Methode ideal“, so Krösbacher. Gerade bei Steaks gilt es dabei immer, die richtige Kerntemperatur im Auge zu behalten: Rare – bis 40 °C, Medium rare – 50 °C und Medium – 55 °C. „Nach dem Grillen sollte das Fleisch ca. 5 Minuten in einer Alufolie rasten“, informiert Helmut Krösbacher. Spürbar nachgefragter sind heuer sogenannte B- und C-Cuts, also nicht nur die Edelteile. „Flank Steaks werden immer beliebter. Diese sollten nur bis zu einer Kerntemperatur von max. 55 °C gegrillt werden“, erklärt der Metzgermeister. Tipp: Steak schräg anschneiden, dann bleibt das Fleisch zart.

Tiroler Metzger und Bäcker:

100 Prozent regional!

Beim Grillen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig sind die Fleischqualität und die passende Zubereitungsmethode. Für beides sind die mehr als 120 Tiroler Metzgereien die idealen Ansprechpartner*innen. Zu 100% regional wird das Grillfest mit handgemachtem Brot der 140 Tiroler Bäckereien. Mehr Wissenswertes gibt es hier: www.tirol-schmeckt.at

Die prächtigen Tiroler Wälder werden in 100 Jahren ganz anders aussehen als heute. Weil es wärmer wird und trockener, werden Laubbäume ihre Nadelkollegen vor allem in tieferen Lagen ablösen müssen, und weil sie dabei Hilfe benötigen, stehen die Tiroler Waldmenschen vor einer epochalen Herausforderung.

Im Wald tickt die Zeit anders, ganz anders. Langsamer, viel langsamer. Vielleicht ist es diese naturgegebene und unverrückbare Entschleunigung, die bei Waldspaziergängen sonst durch die Welt Hetzende trödeln, schlendern, lauschen, schauen, staunen, riechen und tief durchatmen lässt. Dass in diesem herrlich moosigen Sinneszustand alle Zweifel an der Existenz von Wichteln, Zwergen, Elfen, Gnomen, Trollen, Kobolden oder anderen Waldwesen schwinden, ist eine tolle Sache. Die Wirkung auf die Gesundheit ist eine weitere. Aus Japan stammt der Trend des Waldbadens – Shinrin Yoku – und auch zahlreiche wissenschaftliche Studien dazu. Sie belegen, dass Blutdruck und Blutzuckerspiegel durch ein Waldbad gesenkt, Depressionen gelindert, die Schmerzschwelle erhöht, Herz wie Kreislauf gestärkt und die Tatkraft verbessert werden. Ziemlich cool ist auch die Zunahme natürlicher Killerzellen und es gibt sogar eine Studie, laut der in der Waldluft mehr als 2.000 verschiedene Duftstoffe schweben.

Kurt ZiegnerMindestens 100 Jahre Vorausblick.

Vor dem Hintergrund der Superkräfte des blatt- und nadelgrünen Tausendsassas muss Kurt Ziegner ein echt gesunder Kerl sein. Ziegner arbeitet als Forstwirt im Tiroler Landesforstdienst, kennt die Tiroler Wälder wie kaum ein anderer und nach einem Gespräch mit ihm wird klar, dass er längst ein Teil der faszinierenden Tiroler Waldgesellschaft geworden und jedenfalls tief darin verwurzelt ist. „Im normalen Sprachgebrauch bedeutet langfristig rund zehn Jahre. Für uns als Waldexperten sind zehn Jahre gar nichts. Da sind junge Bäume in vielen Fällen noch nicht einmal kniehoch“, lenkt er den Fokus zurück auf den Waldboden und die Zeit. Spricht der Experte vom Wald, hat er 100 Jahre im Blick, in Hochlagen sogar 150. Alltagsübliche Planungshorizonte werden dabei jedenfalls rasch lächerlich. „Was ich jetzt setze, muss in 100 Jahren noch das Richtige sein“, beschreibt Kurt Ziegner seine Menschengenerationen weit überschreitenden Dimensionen.

„FÜR UNS ALS WALDEXPERTEN SIND ZEHN JAHRE GAR NICHTS.

DA SIND JUNGE BÄUME IN VIELEN FÄLLEN NOCH NICHT EINMAL KNIEHOCH.“

Durch die Waldbrille betrachtet liegt einer der größten, durch Menschenhand verursachten Eingriffe gerade mal drei Baumgenerationen zurück. Als Tirol ein silberner und salziger Mittelpunkt der damals bekannten Welt war, war der Holzhunger gigantisch. Für den Schwazer Bergbau und die Saline in Hall wurde derart viel Brennmaterial benötigt, dass praktisch die gesamten Alpentäler kahlgeschlagen wurden. „Sie waren ganz narrisch auf Nadelholz“, weiß Ziegner. Um die großen Sudpfannen in Hall zu erhitzen, war Laubholz wegen des viel höheren Brennwerts ungeeignet. Die Hitze hätte die Pfannen gesprengt. Zudem geht ein Laubbaumstamm im Wasser unter, Nadelholzstämme schwimmen hingegen und ließen sich höchst praktisch bis Hall oder Schwaz flößen. „Als ihnen das Holz ausgegangen ist, haben sie angefangen, nachzupflanzen. Das war die Geburt der Nachhaltigkeit – aus wirtschaftlichen Gründen“, so Ziegner.

Nachhaltigkeit, der Gedanke, der die Welt bewegt, kommt aus dem Wald. Aus dem deutschen Wald, um genau zu sein, der im 17. Jahrhundert genauso kahlgeschlagen war wie sein Tiroler Pendant. Parallel zum großen Hitzebedarf der aufstrebenden Bergwerksindustrien vermehrte sich die Bevölkerung, die Städte wurden größer und mit ihnen wuchs der Bedarf an Holz derart rapide an, dass zu der Zeit, als Johann Wolfgang von Goethe damit be-

gann, über die Natur zu dichten, dieselbe schon den ersten großen Raubbau erfahren hatte.

Die Geburt der Nachhaltigkeit.

Der bedrohliche Holzschwund war mit einer veritablen Energiekrise gleichzusetzen und es war Hans Carl von Carlowitz (1645–1714), den die Folgen nicht kalt ließen. Der stattliche Mann mit Doppelkinn und prächtig gelockter Perücke war Oberberghauptmann am kursächsischen Oberbergamt in der Silberstadt Freiberg und angesichts der Ausbeutung der Wälder verfasste er 1713 das Werk „Sylvicultura oeconomica“. Darin hielt er fest, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Mit seiner Forderung „eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen, daß es eine continuierliche beständige und nachhaltige Nutzung gebe“ legte er nicht nur den Grundstein für die moderne Forstwirtschaft, sondern auch für das Prinzip des nachhaltigen Umgangs mit Rohstoffen.

In Tirol konzentrierten sich die barocken Forsthelden in der ersten großen Nachhaltigkeits- beziehungsweise Nachpflanzungswelle aus Hitze- und Schwimmgründen auch dort auf die Fichte, wo sie eigentlich nicht zu Hause war. „Das Hauptgebiet der

Fichte, unserer Hauptbaumart, liegt zwischen 1.000 bis 1.200 und 1.700 Metern Höhe. In Tirol haben wir aber sehr viele Fichtenbestände unterhalb der 1.000-Meter-Grenze, wo von Natur aus Laubmischwald wachsen würde“, erklärt Forstexperte Ziegner. Wäre der Tiroler Wald unberührt geblieben, würden auf den untersten Stufen reine Laubwälder aus Buche, Eiche, Linde, Ulme und Ahorn wachsen. Ab rund 1.000 Metern Höhe würde ein Bergmischwald aus Fichte, Tanne und Buche stehen, um erst in einen Wald aus Fichten und Tannen überzugehen, dann einen aus Fichten und Lärchen. Immer mal wieder würden herrliche Kiefern herausblitzen und gekrönt würde das Waldreich mit Zirben. Die Wirtschaftshistorie ist der Grund dafür, dass das Waldbild vieler heimischer Mittelgebirgsrücken aber von Fichten geprägt ist. Und genau diese Bestände sind es, die im Zuge des Klimawandels immer mehr unter Druck geraten.

Der Wald wird aufgefressen.

Dass es in Tirol wärmer und trockener wird, ist kein Geheimnis. Laubbäume wie etwa Eichen, Ulmen oder Linden kommen damit recht gut klar. Mit ihren Wurzeln holen sie sich Wasser auch aus tieferen Schichten und als Notmaßnahme können sie Blätter abwerfen und den Stamm damit schützen. Fichten tun sich da viel schwerer. Wird es ihnen zu

trocken, vergilben sie und werfen die Nadeln ab, ihre Triebe sterben und sie wachsen schwach. Schwitzt die Fichte regelrecht in der Krone, spielt sich in der Erde Dramatisches ab, weil in den Wurzeln extrem hohe Saugspannungen entstehen. Bis zu 70 Bar Druck wurde in derart gestressten Wurzeln gemessen und Ziegner sagt: „Das bringt eine Pflanze irgendwann um.“

Nicht minder tödlich sind die Gefahren, die von den Borkenkäfern ausgehen. Die Käferchen sind nur ein paar Millimeter klein und gehören zum Ökosystem Wald genauso wie die Bäume selbst. Spechte und andere Waldvögel knabbern sie recht gerne, doch steckt in ihnen eine fast schon biblische Plagenkraft – dann, wenn sie überhandnehmen. Und das tun sie seit ein paar Jahren vor allem in Osttirol, wo die Wälder in Folge katastrophaler Schadensereignisse durch Stürme und Schneebrüche in einem ziemlich erbärmlichen Zustand sind. „Da haben wir seit 2018 eine ganz schwierige Situation, weil der Wald quasi aufgefressen wird“, so Ziegner. Für Borkenkäfer ist ein geschädigter Baum wie der Garten Eden. Er nistet sich ein, frisst Gänge zwischen Rinde und Stamm und legt seine Eier in die Brutgänge. Nach der Metamorphose bohren sich die Jungen von innen nach außen, fliegen weiter und befallen den nächsten Baum. Jeder Borkenkäfer legt 50 Eier, das heißt, die Vermehrungsrate ist „mal 50“ – und das immer. Diese exponentielle Potenz ist es, die aus den Nützlingen derart gefährliche Schädlinge macht.

Die heimischen Wälder reinigen Luft und Wasser und sind vielfältige Ökosysteme und Erholungsraum. Für das Gebirgsland Tirol ist außerdem der Schutz vor Steinschlag, Hochwasser, Lawinen und Muren durch Wälder unverzichtbar. Die Wälder sind also beinahe Alleskönner. Aber eben nur beinahe. In Folge des Klimawandels ändern sich die Baumarten im Tiroler Wald. Besonders in tieferen Lagen werden Laubhölzer die Fichte ersetzen. Dieser Baumartenwechsel kann allerdings kaum mit dem rasanten Tempo des Klimawandels mithalten. Deshalb wurde die Initiative „Klimafitter Bergwald Tirol“ ins Leben gerufen. Sie hat zum Ziel, die Tiroler Wälder langfristig an den Klimawandel anzupassen. Neben der Anpassung der Baumartenzusammensetzung der Wälder ist es für den Klimaschutz besonders wichtig, verstärkt Holzprodukte zu nutzen und fossile Rohstoffe durch Holzprodukte zu ersetzen. Das ergab die CareforParis-Studie des BFW 2020. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt und damit das Einsparungsziel der EU erreicht wird. Weitere Infos zur Initiative unter klimafitter.bergwald.eu

Die Herausforderungen der Tiroler Waldverantwortlichen sind aber auch in anderer Hinsicht diffizil, muss sich die Zusammensetzung der Wälder doch in den kommenden Jahren massiv ändern, um der Wärme stand- und ihre Funktion als Schutzwald behalten zu können. „Geht es im normalen Waldökosystemrhythmus, ist das ein langsamer, schleichender Prozess, den man jetzt schon sehr gut beobachten kann“, macht Ziegner etwa auf die wärmegetönten Mittelgebirgsebenen aufmerksam, wo sich zunehmend junge Eichen oder Bergahorne unter die Fichten schleichen. Mit der Initiative „Klimafitter Bergwald“ wird diesem Wandel nachgeholfen. Die Mischung ist der Schlüssel der Klimafitness, für die 100 Jahre vorausgeschaut und viel getan werden muss. Südlich und oberhalb von Innsbruck – in Lans – wurden beispielsweise schon paradehafte Mischwaldinseln angelegt, indem Fichten gefällt und Eichen, Ulmen, Linden, Bergahorn und Kirschen gepflanzt wurden. „Wir haben sie sehr eng gesetzt, damit sie wie eine Schutzgemeinschaft sind. Von dieser Mischwaldinsel bleibt in 100 Jahren schlussendlich ein Laubbaum über, der mit seinen Samen den nächsten Bestand bildet“, erklärt Forstexperte Ziener und macht wieder darauf aufmerksam, dass im Wald andere Gesetze herrschen und die Zeit anders tickt, ganz anders. Langsamer eben, viel langsamer.

„IN TIROL HABEN WIR SEHR VIELE FICHTENBESTÄNDE

Alles aus einer Hand I Schlosserarbeiten I Stahl I Edelstahl I Messing

Kupfer I Black Inox I Möbelbau I Metall I Holz I Glas I Stein I Technik

Planung & Design I Kältetechnik I Reparaturen

Alles aus einer Hand I Schlosserarbeiten I Stahl I Edelstahl I Messing

Kupfer I Black Inox I Möbelbau I Metall I Holz I Glas I Stein I Technik

Planung & Design I Kältetechnik I Reparaturen

tic usage, long-term means around ten years. For us as forest experts, ten years is nothing. In many cases, young trees are not even knee-high,” he says, shifting the focus back to the forest floor and time. When the expert talks about the forest, he has 100 years in mind, in high altitudes even 150 years.

Time ticks differently in the forest. Slower. Perhaps it is this natural and immutable deceleration that allows us to take a deep breath during forest walks. The effect on health goes hand in hand with this. The trend of forest bathing - Shinrin Yoku - comes from Japan, as do numerous scientific studies on the subject. They prove that a forest bath lowers blood pressure and blood sugar levels, alleviates depression, raises the pain threshold, strengthens the heart and circulation and improves energy.

Given the superpowers of the leafy and needle-green jack-of-all-trades, Kurt Ziegner must be a really healthy guy. Ziegner works as a forester in the Tyrolean Provincial Forest Service and knows the Tyrolean forests like no one else. “In normal linguis-

One of the biggest interventions in the forest was just three tree generations ago. So much fuel was needed for the Schwaz mining industry and the salt works in Hall that practically the entire Alpine valleys were clear-cut. “When they ran out of wood, they started replanting. That was the birth of sustainability - for economic reasons,” says Ziegner. For various reasons, the large waves of replanting also focused on spruce in places where that tree was not actually at home. The fact that it is getting warmer and drier in Tyrol is certainly no secret. Deciduous trees such as oaks, elms and lime trees can cope with this quite well. With their roots they get water from deeper layers and as an emergency measure they can shed leaves and protect the trunk. Spruces have a much harder time of it and die in the heat.

The challenges facing the Tyrolean forest managers are also difficult in other respects, as the composition of the forests must change massively in the coming years in order to withstand the heat and retain their function as protective forests. The “Klimafitter Bergwald” (“Climate-smart mountain forest”) initiative is helping to bring about this change. The mixture is the key to climate fitness, which requires looking 100 years ahead and doing a lot. South of and above Innsbruck, for example, parade-like mixed forest islands have already been created by felling spruces and planting oaks, elms, lime trees, sycamores and cherries.

The magnificent Tyrolean forests will look very different in 100 years from what they do today.

Ein Hauch von Tibet weht bei der Jagdhausalm im Defereggental. Erkundet man die Gegend mit NationalparkRanger*innen, erfährt man zudem allerlei Wissenswertes über Flora und Fauna in der Gegend.

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Ostalpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2

Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Raum zum Staunen, zum Innehalten, Rückzugsraum für Tiere und naturbewusste Menschen gleichermaßen und ein diverses Ökosystem. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute – und Vielseitige – liegt so nah? Die Vielgestaltigkeit des Nationalparkgebiets auf relativ kleiner Fläche ist weit beeindruckender, als man vielleicht annehmen möchte. Aber sehen Sie selbst!

Das Atemberaubende hat es so an sich, dass es in seiner Beschreibung nach dem Superlativ verlangt. Und tatsächlich kann es dem natursensiblen Beobachter in der klaren Luft des Nationalparks Hohe Tauern schon einmal den Atem verschlagen ob der Schönheit und vor allem Vielfalt der Landschaft, die sich hier auf verhältnismäßig kleinem Raum begehen, besichtigen und unmittelbar mit allen Sinnen erfahren lässt. Wer einen Hauch von Tibet sucht, findet ihn hier, genauso wie eine Antarktis en miniature oder eine bizarre Mondlandschaft, und sogar für ein bisschen Südseefeeling ist der Nationalpark Hohe Tauern gut. Das klingt weit hergeholt, liegt aber doch so nah.

Tibetisches Hochlandflair.

Die Jagdhausalm im Osttiroler Defereggental liegt auf 2.009 Metern Seehöhe und wird gerne als „Klein Tibet“ bezeichnet. Zu Recht. Sie gehört zu den ältesten Almen Österreichs, besteht aus

Der Nationalpark

• Gesamtfläche: 1.856 km2 , davon 611 km2 in Osttirol

• Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor, bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 %.

• West-Ost-Erstreckung: 100 km

• Nord-Süd-Erstreckung: 40 km

• mehr als 300 Dreitausender

• 279 Bäche und 26 bedeutende Wasserfälle

• 551 Bergseen

16 Steinhäusern und einer Kapelle, die allesamt unter Denkmalschutz stehen. Die Alm ist aber mitnichten ein Museum, sondern ein lebendiges Zeugnis jener typischen Almwirtschaft, die in Osttirol noch vielerorts betrieben wird und welche die Kulturlandschaft ent-

scheidend geprägt hat. Auf der im Jahr 1212 erstmals urkundlich erwähnten Jagdhausalm, die eine Gesamtfläche von 1750 ha umfasst, werden zwischen Juni und September rund 350 Stück Rinder gealpt. Die Jagdhausalm versetzt einen in das Flair des tibetischen Hochlands, sie ist zum einen Teil der kleinen Weltreise, die man im Nationalpark unternehmen kann, zum anderen aber auch eine Zeitreise in längst vergangen geglaubte Tage, ein kleines Stück heiler Welt, das Bräuche und Traditionen hochhält, kurzum ein echtes Juwel, das es zu bewahren und behutsam weiterzuentwickeln gilt.

Fussläufig ist die Alm in gut zwei Stunden vom Alpengasthof Oberhaus erreichbar und auch Radfahrer können die Jagdhausalm im Wortsinn erfahren. Sie ist trotz ihrer Schönheit ein Idyll geblieben, das vom Massentourismus verschont blieb. In unmittelbarer Nähe ist übrigens ein echter Kraftplatz zu finden: Das Pfauenauge, ein mit Großseggen umwachsener, kleiner Bergtümpel von wahrlich mystischem Aussehen

Der Großvenediger, die weltalte Majestät, ist mit seinen Gletschern aus der Nähe wie aus der Ferne ein tatsächlich majestätischer und erhebender Anblick.

Der weltalten Majestät zu Füssen.

Bekanntermaßen ist der Südpol touristisch nicht erschlossen und einigermaßen unwirtlich. Osttirol ist die Antithese dazu: Gut erschlossen, dabei aber nicht überlaufen, und durchaus wirtlich, das heißt authentisch gastfreundlich. Wer würde ahnen, dass sich hoch oben in den Dachregionen des Nationalparks, südwestlich des weltalt-majestätischen Großvenedigers eines der größten und eindrucksvollsten Gletscherplateaus der Ostalpen verbirgt? Gewaltige Eismassen dominieren das

Vom Wildtierbeobachtungsturm im Oberhauser Zirbenwald – dem größten in den Ostalpen – kann man das beindruckende Ökosystem namens Wald von oben betrachten.

Sichtfeld, windstill ist es dort selten, von Hitze ganz zu schweigen. Hier liegt gewissermaßen die Antarktis Osttirols, die rund um das Defreggerhaus zum Greifen nah wird. Wer sich dieses beeindruckende Plateau aus Schnee und Eis ansehen möchte, kommt bei der wöchentlichen Ranger*innen-Erlebnistour am Gletscherweg Innergschlöss auf seine Kosten.

Die Gletscher sind in den Alpen am Rückzug. Noch gibt es an die 150 Quadratkilometer davon im Nationalpark Hohe Tauern. Ob man sie nun als Gletscher, Ferner, Kees oder Firn bezeich-

net, der Blick auf die imposanten, uralten Eismassen ist eindrucksvoll und regt zum Nachdenken an. Die eiskalten Giganten verlieren im Zuge des sich beschleunigenden Klimawandels kontinuierlich an Masse. In manchen Jahren mehr, in anderen etwas weniger. Noch kann man ihre vorübergehende Pracht bestaunen, etwa am Umbalkees am Ursprung der Isel, am Schlatenkees am Fuße des Großvenedigers oder am Teischnitz- und Ködnitzkees am Fuße des Großglockners und am von mehreren 3.000ern eingefassten Rainer- und Mullwitzkees in Prägraten am Großvenediger

Höchstgelegenes Südseegefühl.

Wer die Dabaklamm im Kalser Dorfertal durchquert, auf den wartet eine ganz spezielle Überraschung. Der an den Flanken der Granatspitze gelegene Dorfersee liegt auf 1.935 Metern Seehöhe und färbt sich – obwohl von milchig-weißem Gletscherwasser gespeist – in den warmen Sommermonaten tiefblau-türkis und ist eine echte Augenweide. Die Umgebung lässt allerdings nicht vergessen, dass man sich im alpinen Gelände befindet, weshalb statt Flip-Flops weiterhin festes Schuhwerk angesagt ist.

Osttiroler Mondlandschaft.

Beinahe außerirdisch wird die Weltreise im Nationalpark Hohe Tauern, wenn man sich zwischen dem Kals-Matreier-Törl-Haus und der Sudetendeutschen Hütte auf dem gleichnamigen Höhenweg bewegt. Dort, westlich der Kendlspitze, gehen sattgrüne Bergwiesen fast schlagartig in ödes, eintöniges Graubraun über. Plötzlich findet man sich in einer wüstenartigen Landschaft wieder, die in ihrer Kargheit genauso gut am Erdtrabanten liegen könnte. Dürrenfeld heißt die bizarre Urlandschaft, die

nach rund einer Stunde hinter der Dürrenfeldscharte ebenso plötzlich wieder aufhört und der gewohnten alpinen Flora weicht, wie sie aufgetreten ist.

Herzfluss à la Yukon.

Die Isel ist einer der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Alpen und als solcher bahnt sie sich auch heute noch abwechslungsreich und beinahe ungehindert auf 57 Kilometern Länge ihren Weg zwischen ihrem Ursprung am Gletschertor des Umbalkees bis in die Bezirkshauptstadt Lienz, wo sie in die kleinere Drau einmündet. Seit 2020 kann man den Herzfluss der Osttiroler in seiner ganzen Pracht am Iseltrail erfahren, einem Weitwanderweg, der den Fluss in all seinen Facetten zwischen Menschenwelt und Wildnis zeigt. Die Isel unterliegt als Gletscherfluss starken jahreszeitlichen Schwankungen und zeigt sich je nach Witterung, Tagesund Jahreszeit von ganz unterschiedlichen, aber immer reizvollen Seiten.

(Nat)Urwälder pur.

Ursprünglichkeit unmittelbar erfahren kann man besonders in den Naturwaldreservaten Oberhauser Zirbenwald und Ochsenwald im Gschlösstal. Beide Naturwaldzellen sind von der Zirbe dominiert, einem sehr langsam wachsenden Baum, der bis zu 1000 Jahre alt werden kann. Der Oberhauser Zirbenwald in St. Jakob i. Defereggental ist der größte zusammenhängende Zirbenwald der Ost-

Hohetauern-Guide

Das ganze Angebot des Nationalpark Hohe Tauern auf einen Blick aufs Handy holen: www.hohetauernguide.at

Ein wenig Südseegefühl auf höchster Ebene vermittelt der an den Flanken der Granatspitze gelegene Dorfersee, dessen Wasser sich im Sommer tiefblau-türkis färbt.

An eine Mondlandschaft erinnert das Dürrenfeld, das man am Höhenweg zwischen dem KalsMatreier-Törl-Haus und der Sudetendeutschen Hütte durchquert.

alpen und ein ganz besonderes Erlebnis, das Ehrfurcht vor dem Ökosystem Wald einflößen kann. Dieser ist auch Schauplatz des Waldwildnis-Camps des Nationalparks Hohe Tauern. Die zweitägigen Camps für Kinder von 9 bis 12 Jahren finden an vier Terminen zwischen Ende Juli und Ende August statt (nähere Infos gibt’s im Netz auf der Website des Nationalparks Hohe Tauern). Im Zuge der aufregenden zweitägigen Expedition mitten in der Waldwildnis übernachten die Kinder mit den Ranger*innen auf einer urigen Almhütte ohne Strom und erleben eine aufregende Sommernacht mitten im Nationalpark. Man begibt sich dabei nicht nur auf die Suche nach Wildtieren, sondern auch nach Essbarem, und lernt, was die Natur in dieser Hinsicht zu bieten hat. Von Juni bis September kann man im Oberhauser

Zirbenwald in Begleitung kundiger Ranger*innen Wald & Wild beim Erwachen zusehen. Dafür geht’s bei Morgengrauen über den Zirbensteig zum Wildtierbeobachtungsturm, wo sich neben Hirschen und Rehen noch Gämsen und ab und zu auch Steinadler erspähen lassen. Ein spannender Morgen endet mit einem gemütlichen Zusammensein auf der Hütte des Nationalparks Hohe Tauern.

Herzfluss und Herzensangelegenheit: Die Isel vermittelt als einer der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Alpen streckenweise die Wildheit des Yukon.

Die beeindruckende landschaftliche Vielfalt des Nationalparks Hohe Tauern ist der Beweis vor unserer Haustür, dass man nicht unbedingt in die Ferne schweifen muss, wenn das Schöne, das Ursprüngliche, das Natürliche und Authentische so nah liegt. Vielfalt, die zum Verweilen und Staunen einlädt.

Marian_KröllBesucherlenkung ist wichtig, damit die Natur und vor allem die Tierwelt nicht überfordert werden. Berücksichtigt man ein paar einfache Verhaltensregeln, dient man der Flora und Fauna gleichermaßen und trägt dazu bei, dass sich auch die nachfolgenden Generationen an den Naturwundern des Nationalparks Hohe Tauern erfreuen dürfen.

Beim Wandern gilt: Auf markierten Wegen und Steigen bleiben, keine Abkürzungen im Gebiet gehen und Hunde in der freien Natur stets anleinen.

Auf Fels und Eis: Nur auf bereits angelegten bzw. gekennzeichneten Routen bewegen.

Beim Biken: Bike & Hike nur auf klar ausgewiesenen Mountainbikerouten und Radwegen.

Generell gilt es, die Dämmerungszeiten in der Früh und am Abend zu meiden und keinen Abfall und keine Speisereste zurückzulassen. Für Luftsportarten und Bikesport gibt es klare gesetzliche Regelungen, die zu berücksichtigen sind.

nationalpark.osttirol.com

DIE ISEL IST EINER DER LETZTEN

BIKE-IN/BIKE-OUT - VOM BETT DIREKT AUF DEN TRAIL

Uphill, downhill oder querfeldein. In den Pletzer Resorts kommen Genussbiker gleichermaßen wie Bike-Enthusiasten und Profis auf ihre Kosten. Egal ob mit elektrischem Turbo-Booster, eigener Muskelkraft, Gravelbikes oder bei Bike & Hike Touren – die Alpenwelt rund um die Pletzer Resorts bietet grandiose Erlebnisse!

5 RESORTS, 1 MOVE & RELAX PHILOSOPHIE

Aktive Bewegung vereint mit wohltuender Entspannung und vitaler Ernährung verspricht Energie pur.

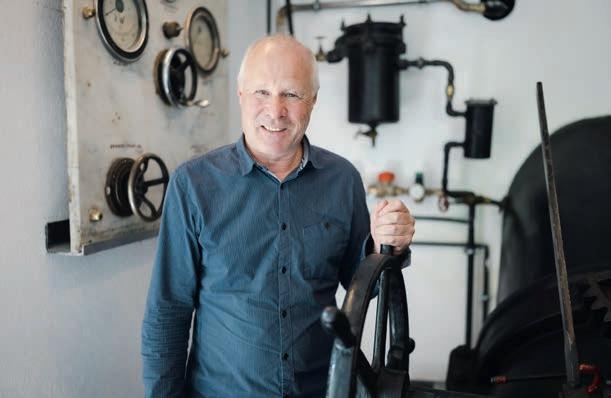

Andreas Rauch

Mit viel Liebe zum Detail und zur Geschichte erhält Andreas Rauch das erste Tiroler Kraftwerk mit Starkstromleitung.

„ICH HABE DAS KRAFTWERK PERSÖNLICH VON DER FIRMA ÜBERNOMMEN UND ERHALTE ES IM SINNE EINER

Vor 135 Jahren wurde im kleinen Dorf Mühlau von der Unternehmerfamilie Rauch das erste elektrische Kraftwerk mit Übertragung der Energie durch ein Starkstromkabel in Betrieb genommen. Eine Pioniertat, die im damaligen Österreich einmalig war.

Andreas Rauch

Mühlau war längst ein elektrisches Licht aufgegangen, als Innsbruck noch im Gaslaternen-Halbdunkel dahindämmerte. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber stimmt im Grunde. Zu verdanken war dies dem Pioniergeist der Unternehmerfamilie Rauch.

Wir schreiben das Jahr 1888. Müller Leopold Rauch steckte im doppelten Wortsinn ein bisschen in der Zwickmühle, denn er hätte gerne die Mehlproduktion erhöht. Doch bis dato konnte man eine Mühle nur mit Wasserrädern am Bach betreiben, wozu man allerdings das nötige Wasserrecht benötigte. Genau da war die Mühle der Rauchs am Mühlauer Bach im Nachteil, denn unmittelbar oberhalb und unterhalb war eine Expansion durch die Wasserrechte anderer beschränkt. Was also tun? Ein elektrisches Kraftwerk – die neue Technik war gerade im Entstehen – schien eine brauchbare Lösung. Am Eingang der Mühlauer Klamm hatten die Rauchs nämlich ein Wasserrecht erworben und konnten dort ein solches errichten. Wie allerdings die Kraft zur Mühle, die einige hundert Meter bachabwärts lag, bringen? Anfänglich, so erzählt Andreas Rauch, Nachfahre des Leopold Rauch, war eine sehr umständliche Lösung angedacht: „Ursprünglich war gedacht, eine Seilzuganlage bis zur Mühle zu bauen. Man hat geglaubt, dass Strom nur genau dort verwendet werden

Anton Rauch

verließ nach den Wirren der Napoleonischen Kriege seine Heimat, das Tiroler Oberland, und bekam eine Anstellung bei der Kindlmühle in Mühlau. Da deren Betreiber keine Nachfolger hatte, verkaufte er dem jungen Müller die Mühle gegen eine Leibrente. Dessen Sohn Leopold ließ 1888 das erste elektrische Kraftwerk mit Stromübertragung durch eine Leitung bauen. Die Rauchmühle stürzte während des Ersten Weltkrieges teilweise ein, wurde wieder aufgebaut und brannte 1919 ab. Danach wurde sie nicht mehr oberhalb des Mühlauer Zentrums, sondern an der Haller Straße neu errichtet.

kann, wo er produziert wird. Mein Vorfahre hat allerdings beim Besuch einer nicht mehr näher eruierbaren Elektroausstellung gesehen, dass man die elektrische Energie auch mit Kabeln transportieren kann und dass das sehr wohl eine Überlegung wäre.“

Strom für Mühle, Licht und Bahn.

Und so kam es, dass im Jahr 1888 das erste Kraftwerk in Tirol mit einer Übertragung per Starkstromkabel entstand. Die fünf Millimeter dicken Kupferkabel wurden vom Kraftwerk bis zur Mühle geführt. Dort liefen sie in einen – wie in einem zeitgenössischen Bericht stand – „Sekundärdynamo“, der seinerseits Mahlwerke antrieb. Im Katalog der Tiroler Landesausstellung 1893 hieß es gar: „Diese Mühle war das erste Fabriks-Etablissement in Österreich, welches die elektrische Kraftübertragung in Verwendung brachte.“

Andreas Rauch, heutiger Chef der Rauchmühle: „Die Bedeutung bestand darin, dass die Kapazität der Vermahlung so gesteigert werden konnte, was mit dem normal zur Verfügung stehenden Wasser nicht möglich gewesen wäre.“ Doch nicht nur das: Das elektrische Kraftwerk lieferte so viel Strom, dass in der damals noch eigenständigen Gemeinde Mühlau, in der die Familie Rauch immer kommunal aktiv war, eine elektrische Straßenbeleuchtung installiert wurde. Die Stadt Inns-

„MEIN VORFAHRE HAT BEIM BESUCH EINER ELEKTROAUSSTELLUNG GESEHEN, DASS MAN DIE ELEKTRISCHE ENERGIE AUCH MIT KABELN TRANSPORTIEREN KANN.“

bruck baute zwei Jahre später ein eigenes Kraftwerk und begann ebenfalls mit der Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung. Ein Beispiel, dem viele andere österreichische Landeshauptstädte erst viele Jahre danach folgten: Linz etwa 1897 und Klagenfurt gar erst 1902.

Doch nicht nur zum Antrieb der Mahlwerke und fürs Licht nutzte Leopold Rauch die neue, revolutionäre Energie. Zwischen 1901 und 1919 betrieb man auch die erste elektrische Eisenbahn Tirols. Sie führte von der Hauptlinie der dampfgetriebenen Eisenbahn an der Haller Straße hinauf zur Rauch’schen Mühle, die damals noch nahe am Mühlauer Ortszentrum lag. Als man nach einem Brand 1919 die Mühle am heutigen Standort errichtete, wurde die Bahn obsolet.

Andreas Rauch

Altes Kraftwerk wird gehegt und gepflegt.

Auch für das erste Tiroler Kraftwerk mit Starkstromkabel schlug nach über 100 Jahren die letzte Stunde. Im Dezember 2005 ging in einem Zusammenspiel der Innsbrucker Kommunalbetriebe und der Firma Rauch ein Naturstrom-Kraftwerk in Betrieb. Andreas Rauch: „Alle bestehenden Wasserrechte wurden diesem neuen Kraftwerk übertragen. Und somit hat das erste Kraftwerk Tirols am 16. Dezember 2005 aufgehört, Strom zu produzieren.“ In der Folge wurden die Druckrohrleitung und die Kabelverbindung abgebaut.

Die Kraftwerksanlage selbst besteht noch und wird von Andreas Rauch liebevoll erhalten: „Ich habe das Kraftwerk persönlich von der Firma übernommen und erhalte es im Sinne einer Gedächtniskultur.“ Diese lebt Rauch im wahrsten Sinne des Wortes vor. Er wohnt nämlich in der ehemaligen Kraftwerkswärter-Wohnung über der Turbine. Rauch: „Das Kraftwerk musste ursprünglich ständig gewartet werden. Von selbst ist dort nichts gelaufen.“ Somit symbolisiert das kleine Gebäude nicht nur 135 Jahre Kraftwerks-, sondern auch Industrie- und Wohngeschichte. Uwe_Schwinghammer

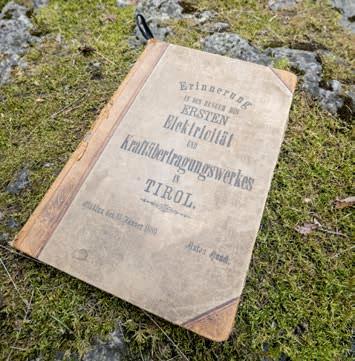

Der Werkzeugsatz des Kraftwerkswartes hängt fein säuberlich bereit, als wollte dieser jeden Moment zurückkommen. Auch das Erinnerungsbuch an die Eröffnung ist noch erhalten.

„DAS KRAFTWERK MUSSTE URSPRÜNGLICH STÄNDIG GEWARTET WERDEN. VON SELBST IST DORT NICHTS GELAUFEN.“© ANDREAS FRIEDLE

Mit dem Bike Cab für Gondelbahnen können bis zu acht Fahrräder gleichzeitig transportiert werden. Das garantiert eine hohe Förderleistung und Attraktivität für Radsportbegeisterte. Das Be- und Entladen erfolgt einfach und schnell. Die Biker:innen hängen ihre Fahrräder in der Talstation ins Bike Cab ein und steigen anschließend in die nachfolgende Kabine. In der Bergstation haben die Gäste genügend Zeit, um ihre Sportgeräte wieder zu entnehmen – ab geht’s ins Bike-Vergnügen.

135 years ago, in the small village of Mühlau, the Rauch family of entrepreneurs commissioned the first electric power plant with transmission of energy via a high-voltage cable. A pioneering act that was unique in Austria at that time.

In 1888, miller Leopold Rauch was in a bit of a dilemma, because he wanted to increase flour production. But until then, a mill could only be operated with water wheels on a stream, which required the necessary water rights. And it was precisely here that the Rauchs’ mill on the stream Mühlauerbach was at a disadvantage, because immediately above and below it, expansion was restricted by the water rights of others. So what to do? An electric power plant - the new technology was just emerging - seemed a viable solution. The Rauchs had acquired a water right at the entrance to the Mühlau gorge and were able to build one there. In the beginning, as Andreas Rauch, a descendant of Leopold Rauch, remembers, a very complicated solution was envisaged: “The original idea was to build a cable system up to the mill. It was believed that electricity could only be used directly where it was produced. But my ancestor, visiting an electric exhibition, saw that electric energy could also be transported by cables.”

And so it happened that in 1888 the first power plant in Tyrol was built with transmission by power cable. But not only that: the electric power plant supplied so much electricity that electric street lighting was installed in the then still independent community of Mühlau, where the Rauch family had always been active. Between 1901 and 1919, they also operated Tyrol’s first electric railroad.

For the first Tyrolean power station with high-voltage cable, the last hour struck after more than 100 years. In December 2005, a natural power plant

went into operation in a joint venture between Innsbruck’s municipal utilities and the Rauch company. Andreas Rauch: “All existing water rights were transferred to this new power plant. And thus, Tyrol’s first power plant stopped producing electricity on December 16, 2005.” However, the power plant itself still exists and is lovingly maintained by Andreas Rauch.

Dahinter steckt mein Tiroler Bad*, das mit Sicherheit für mich da ist.

Die Tischoferhöhle im Kaisertal bei Kufstein ist ob ihrer Ausmaße eher ein Dom denn eine Höhle: Sie ist 8,5 Meter hoch, am Eingang 20 Meter breit und etwa 40 Meter tief. In ihr wurden wahre Schätze gefunden, die ein Fenster in die Vorzeit der Tiroler Geschichte öffnen. Am bekanntesten sind wohl die Höhlenbären. Knochen von sage und schreibe 380 Bärenindividuen wurden hier gefunden, dazu Steinböcke, Hyänen, Gämsen und ein Höhlenlöwe. Ausgegraben wurden außerdem menschliche Werkzeuge. Es sind die ältesten, die bisher in Tirol gefunden wurden, und zwischen 27.000 und 28.000 Jahre alt. Auch Skelettteile von 30 unterschiedlichen Menschen kamen zum Vorschein: Männer, Frauen, vor allem Kinder und Jugendliche. Sie datieren aus der sogenannten „Straubinger Kultur“ in der Bronzezeit und fanden hier ihre Grabstätte. Zu sehen sind einige dieser großartigen Funde im Heimatmuseum auf der Festung Kufstein.

www.kufstein.com

Die Höhle kann vom Kaiseraufstieg im Kaisertal über einen mit einem Drahtgeländer gesicherten Steig zu Fuß erreicht werden.

Die Höhle kann vom Kaiseraufstieg im Kaisertal über einen mit einem Drahtgeländer gesicherten Steig zu Fuß erreicht werden.

Mit diesen zwei Hunden in den Tiroler Bergen zu wandern, ist anders prachtvoll. Auch weil Tea und Lenny den imposantesten Felsen und beeindruckendsten Panoramen die Show zu stehlen verstehen. Um hoch oben rundum entspannt mit Hunden zu wandern, ist der Herbst die beste Jahreszeit. Und Galtür ist möglicherweise der schönste Ort dafür.

Fotos: MICHELA MOROSINI

Fotos: MICHELA MOROSINI

Sie bilden ein recht abenteuerlich gemischtes Doppel. Tea ist Italienerin – eine temperamentvolle Südländerin quasi. Ihr Haar ist schwarz, ihre Beine flink, die kleinen Knicke ihrer Ohren so großartig wie ihr ganzes Wesen und immer, ja immer scheint ein kleiner Schalk sie zu befeuern. Vor allem, wenn sie den kleineren, aber nicht minder schwarzhaarigen Lenny zum Spielen auffordert. Vielleicht ist Lenny ein Tiroler, vielleicht ist er das aber auch nicht. So genau weiß das niemand und genau genommen ist es ja auch egal. Er wurde in Innsbruck gefunden und adoptiert, wird arg beneidet um seine langen Wimpern, wirkt weise mit seinem an Kaiser Franz Joseph erinnernden Bart – und er überrascht. Dann, wenn er mit Tea um die Wette rennt, seine Beine kaum den Boden zu berühren scheinen. Bis, ja bis den beiden die Luft ausgeht, sie mit großen Augen, langer Zunge und für Leckerli hoch empfänglich erst sitzen und dann liegen – in der Wiese vor dem Ferienhaus Ambrosius, unserem Heim für die nächsten zwei Tage.

Das alte, liebevoll restaurierte und auf bezaubernde Weise einladende Haus steht an einem Ende von Galtür – am Eingang zum Jamtal. Federleicht gelingt es hier, den Ort selbst auszublenden. Beim Blick ins Jamtal dreht man ihm den Rücken zu und bekommt das Gefühl, weit weg zu sein, hoch oben, ganz nah den bizarren Gipfeln, die unweit von hier schon Piz heißen. Aus Vogelperspektive ist der vielleicht bekannteste – der Piz

Hundetouren in Galtür: Sonnenkogelrunde

Leichte Rundwanderung von Galtür über den Uferweg an der Trisanna zum Aussichtspunkt Sonnenkogel und retour.

Das Jamtal entlang des Jambaches

Mittelschwere Wanderung von Galtür zur Menta-Alm und durch das Jamtal zur Scheibenalm und retour. Besonders Ambitionierte gehen bis zur Jamtalhütte.

Von Galtür rund 6 Kilometer zum Zeinissee, über den Uferweg zum Stausee Kops, den man entweder betrachten oder umrunden kann.

Buin – zum Greifen nah. Er gehört zur Bergfamilie des Silvretta-Hauptkammes und markiert die Grenze zwischen Vorarlberg und dem Schweizer Kanton Graubünden. Grenzen gibt es viele hier. Ob von Menschen gezogen oder von der Natur geschaffen animieren sie zum Herantasten, Erkunden, Erleben und gegebenenfalls auch zum Überschreiten. Mit entsprechendem Wagemut eben – oder den dafür nötigen Papieren.

Jamtal. Jamtalferner. Jambach. Jam. „Jam ist keltisch und bedeutet beidseitig des Baches“, weiß Nikolaus Raggl. Sein Wissen ist reichhaltig und es sprudelt wie der Jambach selbst, der am Fuß der so dominanten und zackigen, 2.558 Meter hohen Gorfenspitze vorbei in Richtung Dorf rauscht, wo er zusammen mit dem Vermuntbach zur Trisanna wird. Nikolaus ist hier aufgewachsen, er ist tief verwurzelt in die Gegend und ihre Geschichte, die in schönen Teilen die der Familie Raggl ist. Gemeinsam mit seiner Frau Susanne, die Nikolaus’ wegen von Wien nach Galtür gezogen ist, schreibt er längst an einem neuen Kapitel. Mit den Kindern Jonathan und Sarah, der Gastfreundschaft im Ferienhaus Ambrosius und viel Gespür für die Energien der Menschen wie der Natur.

Hundewandern ist anders.

Tea kitzelt es wieder. Sie erklärt die Verschnaufpause auf ihre Weise für beendet. Lenny neigt zum Träumen, Tea eher zum Überschäumen. Sie ge-

UND MIT HUNDEN ZU WANDERN IST ÜBERHAUPT ANDERS. EREIGNIS- UND ABWECHSLUNGSREICHER JEDENFALLS.

winnt – wie eigentlich immer – und bringt Bewegung in tierische Pfoten und menschliche Beine. Das Naheliegende soll wohl die erste Wanderung sein – ins Jamtal. Als kleiner Junge hat Nikolaus dort schon Kühe gehütet, sie zu saftigen Plätzen geführt, sich die Zeit mit Schnitzen vertrieben und jeden Stein und Baum und Blick derart in Geist und Mark und Bein gesogen, wie es nur möglich scheint, wenn die Umgebung mit Kinderbeinen erkundet wird. „Es stellte sich nie die Frage, ob ich hier richtig bin oder falsch“, beschreibt er mit beneidenswerter Klarheit sein Urgefühl von Heimat und die Gewissheit, genau hierhin zu gehören.

Sobald das letzte Weiß verschwunden ist und Grün die Wiesen erobert, ist das Jamtal nach wie vor ein Königreich für Kühe. Von ihnen zeugen jetzt aber lediglich getrocknete Fladen, denn es ist Oktober und sie sind längst zu Hause. Der Herbst ist die beste Jahreszeit, um hoch oben rundum entspannt mit Hunden zu wandern. Und mit Hunden zu wandern ist überhaupt anders. Ereignis- und abwechslungsreicher jedenfalls. Ihre Bewegungen ziehen die Blicke automatisch immer wieder mit sich – mal zum Busch, der intensiv beschnüffelt werden will, mal zum Erdhügel, in dem ein Maulwurf wohnt, mal den kleinen Felsen hinauf, wo weiter entfernt Gämsen klettern, und mal zum Bach hinunter, der zu einem Barfußbad einlädt. Das Jamtal hat all das zu bieten – und noch mehr, wobei es nur die stets wechselnden Gebirgspanoramen sind, die den Atem stocken lassen. Denn der Weg geht gnädig steil bergan, an der Menta-Alm vorbei und den Zwergbumbsdi-Weg links des Baches weiter in Richtung Talschluss. Je weiter wir wandern, umso felsiger wird es und umso näher rückt der Jamtalferner.

Er lockt, doch entscheiden wir uns nach knapp sieben Kilometern feinem Marsch, irgendwo zwischen Scheibenalm und Jamtalhütte, auf einer Höhe

von etwa 2.000 Metern dazu, umzudrehen und ins Tal zurückzukehren. Der Schnüffelmarathon hat Tea und Lenny ruhiger werden lassen. In gemütlicher Zufriedenheit traben sie bergab mit uns. Es ist immer und auch hier erstaunlich, wie sich die Rückwege von den „Hinwegen“ unterscheiden. Nun wirken die gegenüberliegenden Bergmassive wie Magnete. Fädnerspitze, Grieskopf, Grieskogel, Gaisspitze heißen ein paar von ihnen, doch streben wir der pyramidenförmigen Gorfenspitze zu, zu deren Fuß ja nicht nur der Jambach seine letzten Meter fließt, sondern auch das Haus Ambrosius steht.

Nimmermüde Hundebeine.

Auf einen Abend, der von heiterer Müdigkeit geprägt ist, folgt eine entspannte Tiefschlafnacht mit glücklich schnarchenden, den Tag mit Pfotenzucken nachträumenden Hunden. Die Lust auf mehr und die Ungeduld der zwei Fellnasen machen uns in Allerherrgotts-

IN GEMÜTLICHER ZUFRIEDENHEIT TRABEN DIE BEIDEN HUNDE MIT UNS BERGAB.

früh Beine. Die Luft ist knackig frisch, der Nebel hängt noch tief, doch sind die vereinzelten Lichtstrahlen, in denen das nuancenreiche Waldgrün mit den üppigen Herbstfarben um die Wette strotzt, schon ziemlich vielversprechend.

Die Wege am Alpkogel, dem Stausee Kops und dem Zeinissee haben wir uns für heute vorgenommen und das war eine richtig gute Idee. Schon bei der Talstation der Alpkogelbahn hat der Nebel sich gelichtet. Auf der einen Seite ist es die Aussicht nach Galtür und darüber hinweg, die fesselt. Auf der anderen Seite ist es das großzügig stechende Blau des Stausees Kops, der – schon auf Vorarlberger Seite – viel Wasserkraft sammelt. Auch der Jamtalferner liefert ihm energiereiches Nass, wird der Großteil der Jambachwasser doch abund dem Stausee Kops zugeleitet. Ein epochaler Eingriff ist das, auch weil der Jambach eigentlich über die Trisanna, die Sanna, den Inn und die Donau entwässern würde. So aber fließt das Jamwasser in den Rhein und stellt damit die Europäische Wasserscheide in Frage.

Dem Wasser selbst ist’s wohl egal. Unbeeindruckt spiegelt es die Gipfel und Wolken, die uns wohlgesonnen sind. Ja, der Himmel meint es gut mit uns. Die Erde auch. Zwischen den eigenwillig knorrigen Latschen wachsen Wacholderbüsche, deren Beeren holzig, harzig, blumig schmecken, herb ist hingegen der Geschmack der letzten Prei-

selbeeren. Immer wieder werden die kontemplativen Gebirgsmomente vom Herumtollen der Hunde befeuert, deren Energie endlos zu sein scheint und erst abnimmt, nachdem wir am Kopssee vorbeigewandert sind und den bezaubernden Zeinissee umrundet haben. Nikolaus’ Erinnerungs- und Geschichten-Kopfkiste ist prall gefüllt. Trigger gibt es wahrlich genug. Beim Zeinissee fällt ihm beispielsweise ein, wie der Wirt des Alpengasthofs Zeinisjoch die Skischülerinnen und -schüler früher vom Zeinislift zum Mittagessen abholte. „Mit einem Schneewiesel und einer langen Schnur, an der man sich festhalten konnte. Bis zu 30 Leute konnte er damit zum Gasthaus ziehen und wieder heraus zum Lift“, erzählt er und richtet den Blick in Richtung Osten.

Der Duft nach Wald und Moos.

Ohne Zögern haben sich Tea und Lenny ihre Plätzchen im Haus erobert und wieder einmal gezeigt, wie schnell fremde Orte zu einem Zuhause werden können, wenn sie so einladend sind –und so heimelig. Besser geht’s nicht, möchte man meinen, doch zeigt die dritte Wanderung, dass sich hier viel Schönes steigern lässt.

Alle Wege rund um Galtür scheinen endlos erweiterbar zu sein. Vom Aussichtspunkt Sonnenkogel aus, den wir erreichen, nachdem wir den Ort Galtür gekreuzt und die uns gegenüberliegenden Berghänge erklommen haben, bietet sich beispielsweise der Marsch zur Friedrichshafener Hütte an. Wir entscheiden uns aber für einen Rundweg mit richtig viel Wald. Dafür wandern wir erst auf dieser Tiroler Seite der Verwall-Gruppe, kreuzen die Trisanna beim Galtürer Ortsteil Tschafein und tauchen bald ein in den Panoramaweg „Wald erleben“, dessen Name Programm ist. Feuchte Moosluft füllt die Lungen, wieder können sich Tea und Lenny nicht sattschnüffeln und wieder sind es Nikolaus’ Geschichten, die dem Erlebnis Wurzeln verleihen. So zeigt er uns beispielsweise jene uralten Bäume, die er bald zum richtigen Mondzeichen fällen und zu Brettern verarbeiten wird, um mit ihnen die Fassade des Hauses Ambrosius zu verkleiden. Ein schöner Plan, der so typisch ist für den Kreislauf seines Lebens in Galtür.

Alexandra_Keller

Alexandra_Keller

Auf der einen Seite ist es die Aussicht nach Galtür und darüber hinweg, die fesselt. Auf der anderen Seite ist es das großzügig stechende Blau des Stausees Kops, der – schon auf Vorarlberger Seite – viel Wasserkraft sammelt.

Autumn is the best season to go for a nice hike with your dog –and Galtür is possibly the most beautiful place for it.

The two dogs Tea and Lenny form quite an adventurous pair. With them on our side, the vacation home Ambrosius becomes our home for the next two (hiking) days. The old, lovingly restored and charmingly inviting house stands at the one end of Galtür - at the entrance to the Jamtal Valley, through which our first tour leads.

Hiking with dogs is different. Their attention is always drawn to something - either to a bush that needs to be sniffed, to a mound where a mole lives, to a small rock where chamois are climbing, or to a stream that invites for a barefoot bath. The Jamtal Valley has all this to offerand more, although it is mainly the ever-changing mountain panoramas that will take your breath away. The path goes uphill graciously, past the Menta-Alm Alpine farm and continues to the left of the stream towards the end of the valley. The further we hike, the rockier it becomes and the closer we get to the mountain Jamtalferner. Although it is tempting, we decide to turn around and return to the valley after almost seven kilometres of walking, somewhere between the Scheibenalm and the Jamtal Hut, at an altitude of about 2,000 meters.

An evening marked by cheerful fatigue is followed by a relaxing night of deep sleep. The desire for more

and the impatience of the two fur noses make us get up at the crack of dawn. Today’s agenda includes the trails at the Alpkogel, the artificial lake Kops and the lake Zeinissee, which we think was a really good idea. At the valley station of the Alpkogel lift, it is on the one hand the view to Galtür and beyond that captivates. On the other hand, it is the generously piercing blue of the artificial lake Kops, which - already on the Vorarlberg side - collects a lot of water power ... and invites you to get going.

Back at the house, Tea and Lenny have taken over their spots without hesitation, showing once again how quickly foreign places can become home when they are so inviting - and so cosy. It doesn’t get any better than this, one would think, but the third hike shows that there is much beauty to be enhanced here. From the Sonnenkogel viewpoint, which we reach after crossing the village of Galtür and climbing the mountain slopes opposite us, for example, the march to the Friedrichshafener Hut is a good choice. However, we opt for a circular route with a lot of forest. We start by hiking on the Tyrolean side of the Verwall Group, cross the Trisanna at the Galtür district of Tschafein and soon dive into the panoramic trail “Wald erleben” (“Experience the forest”), the name of which says it all.

Die zeitgenössische Musik hat in Schwaz seit 30 Jahren mit den Klangspuren ein Zentrum gefunden. Die Anfänge des international anerkannten Festivals waren spontan und bescheiden.

Wer an ein Festival für zeitgenössische Musik denkt, hat wahrscheinlich Orte wie Wien oder eine deutsche Großstadt im Kopf. Doch das beschauliche Schwaz? Mit seinen knapp 14.000 Einwohnern? Ganz im Westen von Österreich? Und dann noch nicht einmal die Landeshauptstadt. Aber ja, so ist es. In eben dieser Stadt gibt es seit mittlerweile 30 Jahren eines der anerkanntesten Festivals für zeitgenössische, avantgardistische Musik.

Wie Wien, nur in Tirol.

„Die Stadt Schwaz hatte eine Stelle ausgeschrieben, die ich bekommen habe. Und zwar die Leitung des Kulturamtes, das bis dahin mit den Bereichen Sport und Schule zusammengelegt war. Wobei Leitung etwas groß gegriffen ist. Ich war alleine und das halbtags. Doch die Aufgabe klang sehr reizvoll. Ich sollte innovative Kulturprojekte in Schwaz etablieren“, erzählt Maria-Luise Mayr, eine von zwei Gründerinnen des Festivals. Da es nicht in Frage kam, einfach „jemanden von außen“ einzukaufen, wurde erst einmal mit der lokalen Community gesprochen. Ein Glücksfall war das Kennenlernen von Thomas Larcher, der zum zweiten Gründer wurde. „Thomas kam gerade aus Wien retour. Er hatte dort studiert und sagte zu mir, er wolle so etwas wie wienmodern, nur eben in Tirol aufziehen. Das war der Startschuss.“

Die ersten Schritte.

Auch wenn anfangs von künstlerischer Seite kurz darüber diskutiert wurde, ob Innsbruck nicht der bessere Austragungsort für eine solche Art von Festival wäre, stand ein Ortswechsel nie wirklich zur Debatte. „In Schwaz war der Wille einfach da. Darüber hinaus habe ich mir gedacht, dass Schwaz

eher ein Industrieort ist. Intuitiv habe ich gespürt, dass es hier Sponsoren und spannende Räume gibt“, erzählt die ehemalige Gründerin und langjährige Geschäftsführerin Mayr. Gemeinsam mit weiteren lokalen Größen wie Franz Hackl, der Avantgarde Schwaz, der Jazzakademie und vielen anderen Partnern wurde am Schwaz-Konzept gearbeitet. 1993 erfolgte die Vereinsgründung der Klangspuren. Im September 1994 fand das Eröffnungskonzert im Turnsaal der Hauptschule statt. „Um 20 Uhr sollte das Konzert des Tiroler Symphonieorchesters Inns-

7. bis 24. September 2023

Future Lab:

Das Klangspuren Future Lab richtet sich an hochtalentierte junge Musiker und Komponisten, die eine Karriere als Berufsmusiker anstreben, und steht heuer auf den zwei Säulen Composers Lab und konsTellation plus.

Composers Lab:

Aufführung der Werke der Teilnehmer durch das Schallfeld Ensemble am 18. September 2023

konsTellation plus:

Konzert am 20. September 2023

Programm, Tickets und weitere Infos unter www.klangspuren.at

„ES WAR EINE GLÜCKLICHE FÜGUNG, MIT DER MUSIK AN ORTE ZU GEHEN, WO MAN SONST KAUM HINKOMMT.“

bruck losgehen. Um halb acht war noch kaum jemand da. Da meinte Thomas zu mir: Weißt was, wenn keiner kommt, dann lassen wir’s halt wieder. Am Ende mussten wir dann sogar Extrastühle in den Saal stellen.“

Fabrikhallen als Konzertsäle.