BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F

BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F

BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F

BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F

Die Natur, die Kultur, die Menschen und das Leben in unserer wunderschönen Heimat Tirol – all das vereint das Tirol Magazin zwei Mal im Jahr. Untermauert wird das Ganze mit spannenden Artikeln und ansprechenden Bildern. Es freut mich jedes Mal wieder, wenn ich beim Durchblättern die interessanten Beiträge lese, die aus dem Alltag der Tirolerinnen und Tiroler erzählen.

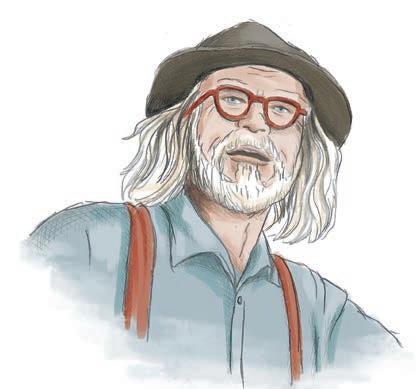

Kaum zu glauben, dass nun bereits die 100. Ausgabe des Magazins erscheint. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum und bin mir sicher, dass auch die Jubiläumsausgabe wieder viele tolle Geschichten aus unserem Land für die Leserinnen und Leser bereithält. Die Gelegenheit möchte ich auch gleich dazu nutzen, um Dr. Peter Baeck, der das Tirol Magazin mit seinem leidenschaftlichen und engagierten Einsatz die vergangenen 50 Jahre geprägt hat und heuer seinen 80. Geburtstag feiert, ganz herzlich zu gratulieren.

Zugleich möchte ich auch dem eco.nova Verlag und seinem Team dafür danken, dass sie diese Tradition fortsetzen. Ihnen gelingt es nahtlos, an das sehr hohe Niveau, das Dr. Peter

Baeck und sein Team die letzten 50 Jahre vorgegeben haben, anzuknüpfen. Durch ihre großartige Arbeit wird das Magazin hoffentlich noch viele weitere Jubiläen feiern können und den Tirolerinnen und Tirolern auch in Zukunft ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude mit der Jubiläumsausgabe und einen schönen Sommer. Vielleicht schreibt ja bei der einen oder dem anderen das Leben eine Geschichte, über die wir schon in der nächsten Ausgabe des Tirol Magazins lesen werden – eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann, und genau das macht dieses Magazin auch für uns Tirolerinnen und Tiroler so einzigartig und wertvoll.

In Zeiten der Unsicherheit, von der wir gerade mehr bekommen als bestellt, tut es gut, Vertrautes um sich zu haben. Dazu gehören Familie, Freunde oder – bei aller kritischen Distanz zu diesem Begriff – die Heimat. Und für so manchen ist vielleicht auch das Tirol Magazin, oder wie einige jovial sagen „es Tirol-Heftl“, so eine Vertrautheit.

Mit dieser Ausgabe feiern wir die hundertste Nummer seit der Neuausrichtung des Magazins. Gesamt gesehen besteht es schon seit fast 100 Jahren und es mutet fast unvorstellbar an, was das Tirol Magazin in diesem seinem Jahrhundert gesehen und erlebt hat. Und wir finden: Gerade in einer derart schnelllebigen und immer oberflächlicher werdenden Zeit hat Kontinuität ihren ganz besonderen Charme.

Das Gewöhnliche im Ungewöhnlichen – oder umgekehrt – ist es, was uns bei den Inhalten und der Gestaltung dieses Magazins reizt. Wie etwa all die seltenen Nutztierrassen, die in Tirol gezüchtet werden, in der Öffentlichkeit jedoch beinahe gänzlich in Vergessenheit geraten sind. Oder die bayerische Königin Marie, die in Tirol zur Vorreiterin für Alpinismus und Tourismus geworden ist. Ziemlich ungewöhnlich finden wir auch, wenn ausgerechnet der Tiroler Marco Ebenbichler in Wien das traditionsreiche Schönbrunner Bad leitet und die Ötztalerin Nenda Neururer von London aus die FM4-Charts er-

In der Regel zeigt das Cover des Tirol Magazins eindrucksvolle Weit-, Aus- und Einblicke in unser wunderbares Land. Für die 100. Ausgabe haben wir uns etwas anderes überlegt, um das Jubiläum – auch optisch –gebührend zu würdigen. Gestaltet wurde das Titelbild vom Osttiroler Künstler Hans Salcher, der dieses eigens für diese Ausgabe gemalt hat. Auf Büttenpapier, wie es ihm zu eigen ist. Hans Salcher ist einer, der Geschichten erzählt. Auf Papier und in Buchform, mit so wenigen Strichen und Worten wie möglich. Er entwirrt mit seiner Kunst das Durcheinander unserer übervollen Gedankenwelt und kommuniziert mit seinen Bildern präzise und beeindruckend klar. Salcher ist ein weltoffener Heimatmaler und damit der perfekte Künstler für diese besondere Ausgabe.

obert. Natürlich gibt es demgegenüber auch den umgekehrten Weg: von der großen, weiten Welt ins kleine Tiroler Landl nämlich. Wir haben Menschen porträtiert, die nach Tirol gekommen und hier geblieben sind, selbst wenn sie in den meisten Fällen völlig andere Pläne und Lebensentwürfe hatten.

Und was wäre Tirol ohne seine Natur? Ein ganz besonders beeindruckendes Fleckchen ist der Ahornboden im Karwendel, der seine Existenz ausgerechnet dem Dreißigjährigen Krieg verdankt. Den zeigen wir in seiner ganzen Schönheit zu allen vier Jahreszeiten. Gewaltig ist auch das in Tirol glücklicherweise reichlich vorhandene Wasser, das sich über Jahrtausende durchs Gestein gegraben und Schluchten gebildet hat. Diese Urmacht wurde früher unter anderem dazu genutzt, um Holz aus den Bergen ins Tal zu befördern. Heute kann man auf den Spuren dieses gefährlichen „Transportgewerbes“ wunderbar wandern.

So ist diese Ausgabe wieder ein Panoptikum dessen geworden, was Tirol aus- und besonders macht: Seine Menschen, die Landschaft, Kultur, Historie und nicht zuletzt die Kulinarik. Genießen Sie die Lektüre des 100. Tirol Magazins und feiern sie im Geiste mit uns. Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben.

Das verspricht Ihnen das gesamte Team!

Müllerstrasse 11 | A-6020 Innsbruck | 0512 - 21 44 11 www.kosmetik-aurora.at | shop.kosmetik-aurora.at

14_Curved roads

Tyrol’s most beautiful mountain roads. 26_ World Heritage Mountain Fire When the mountains burn. 34_Old, but strong Almost forgotten livestock breeds. 50_Drifting

The way of wood over water. 74_Pilgrim Paths The lessons of long-distance hiking.

Culture

94_Tyrol on stage The folk plays provide a deep insight into the region.

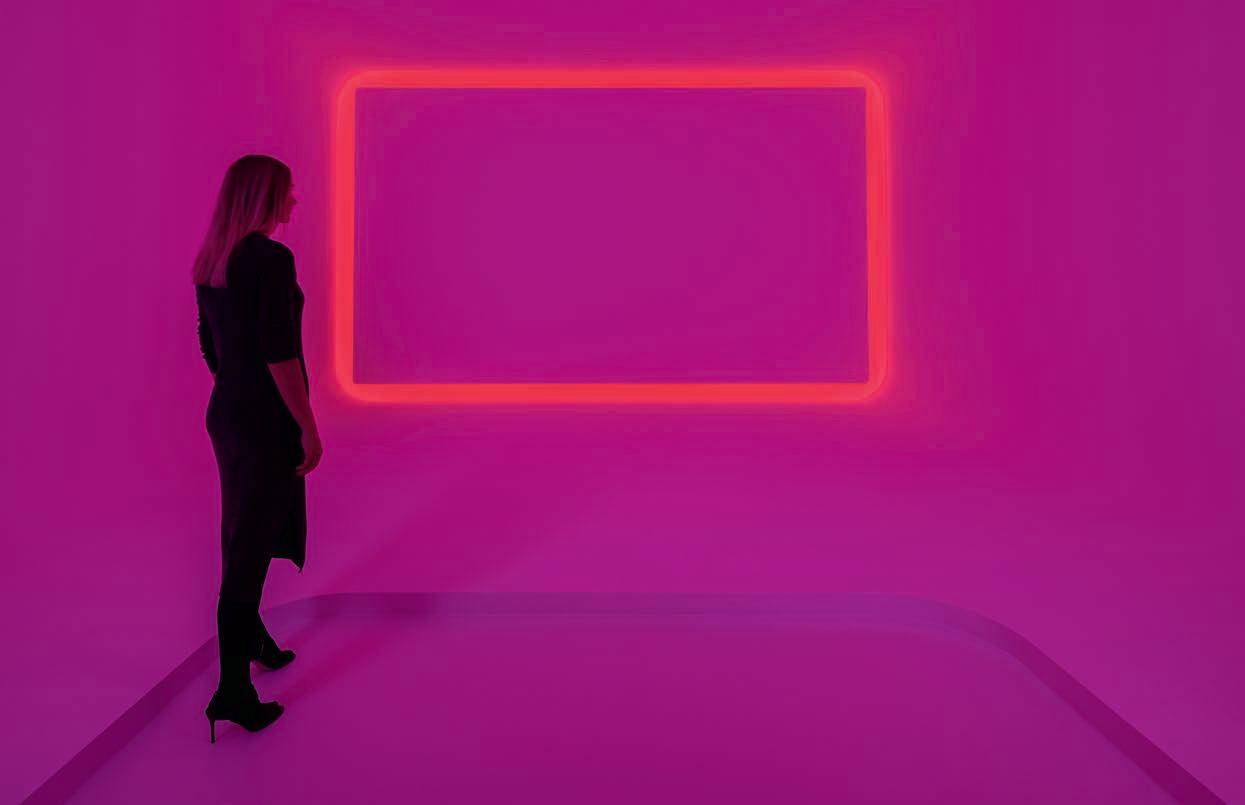

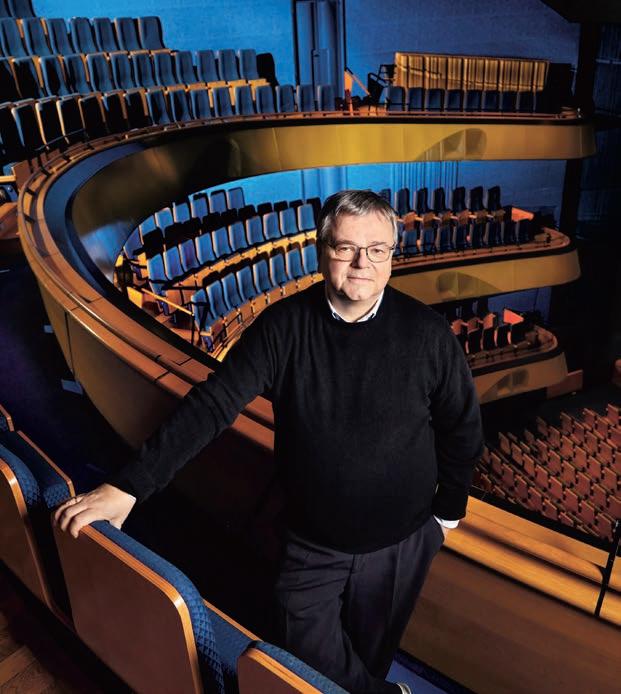

102_Concert and Chamber Music Interview with Bernd Loebe, director of the Erl Festival. 112_Smoke Signs The history of the Schwaz Tobacco Factory. 118_The House of Life The Rablhaus and the question of faith.

People

130_Here to stay When Tyrol becomes your new home.

140_Imperial A Tyrolean and the Schönbrunnerbad. 148_Mixed Feelings Nenda Neururer on identity and racism.

156_ Summit after summit Queen Marie’s passion for mountains.

180_Cheesy goodness Milk in its noblest form.

14_Geschwungen Tirols schönste Kurven.

26_Weltkulturerbe Bergfeuer Wenn die Berge brennen.

34_Alt, aber gut Fast vergessene Nutztierrassen. 50_Triftig Der Weg des Holzes übers Wasser. 74_Pilgerpfade Die Lehren des weiten Gehens.

„SCHAU TIEF IN DIE NATUR, DANN WIRST DU ALLES BESSER VERSTEHEN.“

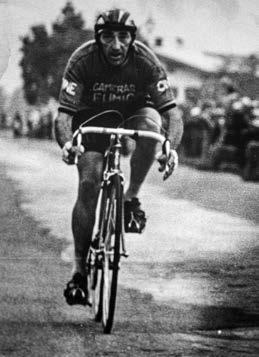

Die Pässe Tirols sind bei Motorrad- wie Radfahrern gleichermaßen beliebt. Was für die einen die Herausforderung der Haarnadelkurve, ist für die anderen die der Prozente. Hier zeigen wir jedenfalls einige der schönsten Bergstraßen des Landes.

Fotos: Tom Bause

Fotos: Tom Bause

Achtung, besonders laute Maschinen sind nicht überall erwünscht. Das Land Tirol hat daher praktisch für den ganzen Bezirk Reutte ein Fahrverbot für Motorräder mit einem Standgeräusch (Nahfeldpegel) > 95 dB (A) erlassen. Dieses gilt vom 15. April bis 31. Oktober eines jeden Jahres auf folgenden Strecken:

• B 198 Lechtalstraße von Steeg (Landesgrenze Vorarlberg) bis Weißenbach am Lech

• B 199 Tannheimerstraße von Weißenbach am Lech bis Schattwald (Staatsgrenze Deutschland)

• L 21 Berwang-Namloser Straße von Bichlbach bis Stanzach

• L 72 Hahntennjochstraße 2. Teil von Pfafflar bis Imst (Passhöhe)

• L 246 Hahntennjochstraße 1. Teil von Imst (Passhöhe) bis Imst Kreuzung Vogelhändlerweg

• L 266 Bschlaber Straße von Elmen bis Pfafflar

www.tirol.gv.at/verkehr/verkehrsrecht/motorrad-fahrverbot

Ausgangspunkte: Sölden bzw. St. Leonhard im Passeier Streckenlänge: Südrampe 30 km, Nordrampe 12 km | Passhöhe: 2.478 Meter Nordrampe Mautstraße, geöffnet von 7–20 Uhr

Ausgangspunkt: Kematen | Streckenlänge: 18 km Höchster Punkt: 1.700 Meter

Menschen, Verkehr, Umwelt –eine lebenswerte Welt für alle.

SWARCOs durchdachtes Mobilitätsmanagement bietet intelligente, nachhaltige Lösungen für den Verkehr von heute und morgen.

Ganzheitliches Mobilitätsmanagement von

Licht ist Information, Orientierung, Sicherheit. Mit Straßenmarkierungen in Topqualität von SWARCO werden Sie in der Dunkelheit geleitet, als wäre Licht im Asphalt eingebaut.

Auf allen Kontinenten. Mit professionellen Services. Wir wünschen „Gute Fahrt!“ www.swarco.com

In Tirol brennen um die Sommersonnenwende und zum Herz-Jesu-Sonntag die Berge. Feuer werden auf Gipfeln, Graten und in steilen Flanken entzündet. „Weltmeister“ unter den Bergfeuermachern sind alljährlich die Ehrwalder.

18. Juni, Beginn zwischen 21.45 und 22 Uhr

Die besten Plätze, um die Feuer zu sehen:

• Veranstaltungszentrum beim Hallenbad

• Restaurant Golfino

• Loisachbrücke im Moos

Was den Schweden ihr Midsommar, das ist den Tirolerinnen und Tirolern ihr Sonnwendfeuer. Unterschiedliche Vereine steigen am Samstag rund um den 21. Juni – bei Schlechtwetter wird’s auch mal verschoben – dazu auf die Gipfel und entzünden dort hohe Feuer oder zeichnen mit Fackeln Figuren in Schotterkare und Felsrinnen.

Weit patriotischer aufgeladen ist indes das Abbrennen der Herz-Jesu-Feuer am Vorabend des Herz-Jesu-Sonntags, dem dritten Sonntag nach Pfingsten. Als die Napoleonischen Kriege 1796 auch auf Tirol übergriffen, bat der Tiroler Landtag „um den Segen des Himmels für die angeordneten oder noch [zu] unternehmenden Vertheidigungsanstalten“ und schwor, zukünftig jedes Jahr an einem bestimmten Tag das „Heiligste Herz Jesu“ zu verehren. Woraus später eben der Feiertag wurde. Das Abbrennen der Feuer am Vorabend dieses Sonntags geht wohl darauf zurück, dass man zur Alarmierung der wehrfähigen Männer damals auf den Bergen Signalfeuer entzündete. Unter den flammenden Zeichen in den Berghängen findet sich noch heute oft ein Herz mit einem aufgesetzten Kreuz oder die christlichen Zeichen INRI oder IHS.

Weltkulturerbe Bergfeuer.

Inoffizielle „Weltmeister“ der Bergfeuerer zur Sonnwend sind die Ehrwalder, die alljährlich ganze Bildergalerien in die Hänge und Wände des Zugspitzmassivs zaubern. Da wird der Talkessel von Ehrwald, Lermoos und Biberwier wahrlich zur Zugspitzarena, wenn Tausende kommen, um dieses Schauspiel zu erleben. 2010 wurden die Bergfeuer des Gebietes sogar zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. In Ehrwald ist während zweier Jahre auch diese Bildstrecke entstanden. Uwe_Schwinghammer

Nur 10 Min. bis zum Gipfel „Faszination Zugspitze“ Erlebniswelt Schneekristall 4-Länder-Panoramablick Kostenlose Gipfelführungen Kostenloser Audioguide Panorama-Gipfelrestaurant Romantische Fondue-Abende und Sonnenaufgangsfahrten Technik-Schauraum

BAHNORAMA anno 1926

4*S Familien- und Erlebnisresort

5* Campingplatz

Beste Lage am Fuße der Zugspitze Genusserlebnis mit à la carte Stube, Lounge-Areas und Sonnenterrasse Family SPA mit Textilsauna Kinder-Erlebniswelten mit Kino, Kartbahn, Boulderwand, Abenteuerspielplatz u. v. m. Kinder-Wasserwelten mit 5 Erlebnisrutschen, Abenteuerund Babypool

Fahrbetrieb von 8.30–16.30 Uhr, im Juli/Aug./Sept. von 8.00–17.00 Uhr Wander- & Mountainbiketouren verschiedener Längen und Schwierigkeitsgrade Kinderwagentauglicher Wanderweg "DIDIs Almsee-Runde" Bergseen wie der bekannte Seebensee oder der Ehrwalder Almsee Top-Berggastronomie Tirolerhaus Kostenloser Kinderwagen- & Bollerwagenverleih

Top-Berggastronomie auf der Ehrwalder Alm Bedienungsrestaurant Große Sonnenterrasse Café-Lounge Seminarraum Kinderspielraum, frei zugänglich Kinderspielplatz

Rolltreppen zu den WC’s Kinderspielfest am 07.08.2022 Country Sunday am 04.09.2022 Weinfest am 15.10.2022

6632 Ehrwald/Tirol, Obermoos Tel. +43 5673 2309

info@zugspitze.at www.zugspitze.tirol

EHRWALD ZUGSPITZE

EHRWALD ZUGSPITZE

Einige der seltenen, gefährdeten Nutztierrassen sind waschechte Tiroler. Die Erhaltung dieser Rassen ist gleich in mehrfacher Hinsicht wichtig und lohnenswert. Die Höfe, auf denen diese Tiere heute noch gezüchtet werden, sind vorbildliche Wirtschaftsbetriebe, keine Streichelzoos.

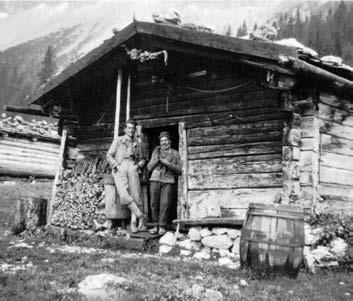

Tirols gefährdete Nutztierrassen haben meist ein sehr gutes Leben bei Landwirten, denen ihr Wohl am Herzen liegt. Ihre Sommer verbringen sie nicht selten auf der Alm, so wie hier im idyllischen Debanttal.

Die kontinuierlich fortschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft bringt bekanntermaßen jene Turbokühe hervor, die ihrerseits Milchseen erzeugen. Die hochgezüchteten Tiere sind nach wenigen Laktationsperioden „verbraucht“ und „funktionieren“ ohne die Zugabe von Kraftfutter nicht. Ob diese Art der Milchwirtschaft tatsächlich nachhaltig ist, scheint fragwürdig. Sie führt jedoch nicht zuletzt in eine genetische Sackgasse.

Demgegenüber stehen alte und selten gewordene Nutztierrassen. Diese seltenen Rassen – einige davon sind waschechte Tiroler – sind Kulturgut und gleichzeitig Rückhalt und Grundlage für künftige züchterische Forstschritte.

Eine Arche für die seltenen Tiere.

Florian Schipflinger ist Landwirt und Geschäftsführer der ARCHE Austria, eines Vereins, der sich ganz der Erhaltung seltener Nutztierrassen verschrieben hat und 1986 gegründet wurde. Viele der Mitglieder betreiben sogenannte ARCHE-Höfe, die sich als Botschafter in Sachen Arterhaltung verstehen und einer interessierten Öffentlichkeit offenstehen. „Es ist faszinierend, dass in einem kleinen Land wie Österreich – und besonders in Tirol und Salzburg – so viele Rassen

Der Ursprung des Begriffs „Rasse“ im Arabischen „ras“, was so viel wie Gebirgszug oder Geschlecht bedeutet, gibt bereits den Hinweis darauf, dass geografische Isolation bei der Herausbildung von Rassen eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Heute lässt sich der Begriff so definieren: Eine Rasse ist eine Gruppe von Haustieren, die einander aufgrund ihrer gemeinsamen Zuchtgeschichte und ihres Aussehens, aber auch wegen bestimmter physiologischer, das heißt den Stoffwechsel betreffende, und ethologischer bzw. das Verhalten betreffende Merkmale sowie der Leistungen weitgehend gleichen. Mit der ÖNGENE (Österreichische Nationalvereinigung für Genreserven) wurde bereits 1982 ein Verein zum Schutz und zur Bewahrung der Erbanlagen heimischer gefährdeter landwirtschaftlicher Nutztierrassen geschaffen.

ihren Ursprung haben. Diese seltenen Nutztierrassen sind Kulturgut, das uns über Jahrhunderte hindurch begleitet hat, sie sind Teil unserer Geschichte und Identität. Sie sind hervorragend an den Standort, das herrschende Klima und die Topografie angepasst“, erklärt Schipflinger. Zudem hätten diese gefährdeten Tiere durchwegs „eine gute Wesensart, sind sehr umgänglich und langlebig und sehr gute Futterverwerter“. Das bedeutet, die Tiere kommen auch an kargeren Standorten noch sehr gut zurecht, sind genügsam, robust und nicht zwingend auf Kraftfutter angewiesen. Sie können ihre Milchleistung auch dann erbringen, wenn sie nur mit Heu und Gras gefüttert werden.

Dass die Topografie, so wie es im arabischen Ursprung des Rassenbegriffs „ras“ für Gebirgszug angedeutet ist, die Rassen genetisch entscheidend geformt hat, lässt sich anhand der Geländegängigkeit zum Beispiel des Tiroler Grauviehs, der Tux-Zillertaler oder der Pustertaler Sprinzen illustrieren. „Diese Rassen sind durch ihre Klauenqualität und durch ihr Fundament – ihre Füße – einfach besser für die Alpung geeignet als extrem hochgezüchtete Milch- oder Fleischrassen. Sie sind auch um 100 bis 150 Kilogramm leichter“, erklärt Schipflinger.

Die ARCHE-Höfe indes sind keine Streichelzoos, sondern Wirtschaftsbetriebe. Und als solche werden sie auch

„DIESE

UND IDENTITÄT.“

Auch wenn es der Name –Original Pinzgauer – nicht unbedingt nahelegen mag, so handelt es sich doch auch um eine Rasse mit starkem Bezug zu Tirol. „Diese Rinder sind auch in den an den Pinzgau angrenzenden Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Lienz heimisch“, weiß Florian Schipflinger. Besonders in steilem und steinigem Gelände bewährt sich die Pinzgauerin.

Das Tux-Zillertaler Rind ist schwarz (Tuxer) oder rot (Zillertaler) gefärbt mit einer Weißfärbung in der Kreuzgegend. Die Fleischqualität ist ausgezeichnet. Zudem eignen sich die Tiere bestens für die Mutterkuhhaltung.

Das Tiroler Grauvieh ist als Zweinutzungsrasse (Fleisch und Milch) ein richtiger„Urtiroler“. Es hat sich perfekt an die hiesigen Verhältnisse angepasst. Das robuste und leistungsstarke Tier mit seiner genügsamen, geländegängigen und weidetüchtigen Art gilt als „edel und gutmütig“.

Die Pustertaler Sprinzen standen im Ruf, die beste Rinderrasse der k. u. k. Monarchie zu sein. Die Bezeichnung Sprinzen wurde deshalb gewählt, da die Regionen zwischen Weiß- und Rot-, Braunbzw. Schwarzfärbung aussehen, als seien sie mit Farbe bespritzt.

Das Tiroler Steinschaf eignet sich hervorragend für die Lammfleischproduktion und weist eine sehr gute Milchleistung auf. Seine Almtauglichkeit für extreme Hochgebirgszonen zeichnet es aus.

Das Braune Bergschaf ist vorrangig in der Tiroler Bergwelt beheimatet und wurde in der Nachkriegszeit beinahe ausgerottet. Diese Rasse ist an die rauen Haltungsbedingungen im Hochgebirge optimal angepasst, nutzt auch für Rinder unzugängliche Lagen und ist steigund trittsicher.

Die Gämsfärbige Gebirgsziege zählt unter den gefährdeten Rassen zu den leistungsfähigsten und eignet sich sowohl für die intensive Haltung im Stall mit Auslauf als auch für die Weidehaltung.

geführt. „Die ARCHE-Höfe verstehen sich auch als Präsentationsstätten. Man kann dort hinkommen und sich ansehen, wie die seltenen Nutztierrassen gehalten werden, mit der Bauernfamilie reden. Diese Betriebe sind so vielfältig wie die Regionen und Rassen. Es gibt kleine und große Betriebe, mit Direktvermarktung, Hotel, Erlebnisbauernhof, Schule am Bauernhof, Kräuterpädagogik, altes Handwerk und noch einiges mehr“, zählt Schipflinger auf.

Viele der auf den ARCHE-Höfen gehaltenen erhaltungswürdigen Nutztierrassen sind im Sommer auf den Almen Tirols als vierbeinige Landschaftspfleger unterwegs. Die idyllische Kulturlandschaft, für die Tirol weithin bekannt ist, trägt sprichwörtlich den Hufabdruck der Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, die diese erst geformt haben. Almen und Weiden sowie generell Grünland sind außerdem unterschätzte Kohlenstoffsenker. „Rind und Co. leisten in standortangepasster Nutzung mit Beweidung und möglichst wenig Kraftfutter einen positiven Beitrag zum Klimawandel“, weiß Schipflinger.

Zu Gast beim Oberholzer.

Einen dieser ARCHE-Höfe nebst angeschlossenem Landgasthaus führt Alois Steiner vulgo Oberholzer in Feld in Osttirol. Er ist seit rund 20 Jahren Mitglied, weil ihn die Arbeit mit gefährdeten Nutztierrassen schon immer interes-

Anerkannt seltene erhaltungswürdige Nutztierrassen mit Fokus auf Tirol:

Rinder

• Original Pinzgauer bzw. Jochberger Hummeln • Tiroler Grauvieh • Tux-Zillertaler • Pustertaler Sprinzen

Schafe • Braunes Bergschaf • Tiroler Steinschaf

Ziegen • Gämsfärbige Gebirgsziege • Blobe Ziege • Tauernschecken

Pferde • Österreichische Noriker

Die Blobe Ziege bzw. Blobe Goas bzw. – wie das Exemplar im Bild – der Blobe Goasbock ist eine kräftig gebaute, stämmige Gebirgsziege. Sie gilt als der Steinbock unter den Ziegen und ist die Nutztierrasse des Jahres 2022.

siert hat. „Ich führe meinen Hof mit alten Rassen und nach althergebrachten Gebräuchen, ohne dabei ewiggestrig zu sein oder gar ein Museum zu führen“, sagt Steiner, ein gestandenes Mannsbild mit kräftigen Händen.

Mit der über lange Jahre dominanten agrarpolitischen Wachstumsideologie „Wachsen oder Weichen“ kann der Osttiroler nichts anfangen. „Das hatten wir früher hier am Hof. Mein Vater war ein Spezialist für sogenannte Turbokühe, das war damals aber eine Zeiterscheinung“, erinnert sich der Bauer, der sich bei der Hofübernahme schon für Direktvermarktung und stärkere Nachhaltigkeit interessiert hat. Eine Strategie, die aufgegangen ist. „Anfangs sind wir deshalb noch belächelt, teils auch angefeindet worden“, erinnert sich der Steiner, der heute mit seinem Hof gerne als Vorzeigebauer herumgereicht wird.

Ein wenig ist es auch ein „Zurück zu den Wurzeln“, das Steiner mit seinem

© ARCHE AUSTRIA / STRUBREITER © ARCHE AUSTRIAAn den liebevoll restaurierten ARCHE-Hof in Feld in Osttirol ist ein Landgasthof angeschlossen. Dort wird serviert, was am Hof produziert wird.

Hof praktiziert. Er pflanzt unter anderem Korn – konkret Dinkel und Roggen – und baut Kartoffeln an, das Fleisch stammt von den hofeigenen Tieren. Alles, was der Hof produziert, wird im Gasthaus verwertet. Steiner betreibt eine eigene Schlachthalle und mahlt auch sein Korn selbst am Hof. Die Felder werden ausschließlich mit dem Mist der Tiere gedüngt, gepflügt wird mit Pferden und das Holz für die Hackschnitzelheizung wird ebenfalls mittels weniger Pferdestärken zum Hof gebracht. Im Schnitt stehen bei Alois Steiner zwischen zwei und sechs Pferde im Stall, die er selbst züchtet. Es handelt sich dabei ausschließlich um Noriker und Nonius, eine alte österreichisch-ungarische Rasse. „Der Noriker ist das prädestinierte Arbeitspferd, der Nonius – eigentlich ein Kavalleriepferd – eignet sich auch gut für die Landwirtschaft. Das sind gute und gutmütige Arbeitstiere“, sagt Steiner. Neben den Pferdekoppeln sind die Rinder eingestellt. Pustertaler Sprinzen, eine ebenso schöne wie gefährdete Rasse. „Da ist der Stier, da sind die Kälber“, deutet Steiner auf gewisse Bereiche im Stall, „gefüttert wird mit dem Futter, das wir

• Neuwirt, Karl Mair, Ellbögen

• Nockerhof, Franz Reinhart, Zirl

• Beim Stoaner, Sebastian Eder, Flaurling

• Finkenanderlas, Franz Josef Auer, Umhausen

• Hånnesen, Gotthard Gstrein, Sölden

• Stoagraue, Solveig und Manuel Thurnes, Serfaus

• Tonzseppa, Markus Juen, Kappl

• Waldesruh, Christian Wagner, Tannheim

• Badererhof, Christine und Georg Wechselberger, Stumm

• Sonnleitnhof, Veronika und Jakob Hölzl, Auffach

• Leiten, Josef Gomig, Gaimberg

• Oberholzer, Alois Steiner, Huben in Osttirol

„DA

selbst produzieren, und abgesehen von Kleien von unserem eigenen Korn ganz ohne Kraftfutter.“ Den alten Zuchtstier hat Steiner erst vor kurzem geschlachtet. Stolze 1.100 Kilogramm habe der auf die Waage gebracht.

Fast naturgemäss werden die Kühe beim Oberholzer auch gealpt, kommen zuerst im Mai auf eine Hochweide und dann von Juni bis Oktober auf die Schildalm im Tauerntal. „Die Freilaufzeit unserer Rinder ist von Mai bis November“, sagt Steiner. An frischer Luft, klarem Wasser und saftigen Gräsern herrscht folglich kein Mangel. Naturgemäß macht sich das auch in

einer hervorragenden Fleischqualität bemerkbar. „Da muss ich gar nicht groß ‚Bio‘ draufschreiben, weil jeder, der zu uns kommt, genau sieht, wie es bei uns läuft“, meint der Bauer. Im Herbst sollen zu den Sprinzen einige schwarze Pinzgauer und Murbodner dazukommen, allesamt Tiere gefährdeter Rassen. „Die Sprinzen sind ideale Mutterkühe, die ihre Kälber locker selbst weiterbringen“, weiß Steiner.

Das alte, 1680 gebaute Haus hat er in liebevoller Handarbeit nach althergebrachten Methoden restauriert und im Dachgeschoß einen Seminarraum eingerichtet. Unten befindet sich eine Backstube, in der regelmäßig aus dem am Hof erzeugten Mehl Brot gebacken wird. Im oberen Stock des Hauses, das zwischen 1796 und 1832 auch als eine der ersten Schulen im Iseltal genutzt wurde, wird Steiner bald selbst einziehen. Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis eines konsequent auf Nachhaltigkeit angelegten bäuerlichen Lebens und Wirtschaftens, im Einklang mit der Natur und deren Kreisläufen. Das Bewusstsein, dass es sich bei den alten Nutztierrassen um einen kulturellen wie genetischen Schatz handelt, nimmt allmählich zu. Landwirte wie Alois Steiner tragen dazu bei, es zu schärfen.

Der Noriker ist ein mittelschweres, breites, tiefes Gebirgskaltblutpferd, das sich durch Trittsicherheit und gutes Temperament auszeichnet. Entstanden ist die Rasse als Arbeitspferd zum Tragen und Ziehen schwerer Lasten, vorwiegend im Gebirge.

Marian_KröllAlles, was Sie dafür brauchen, ist eine Flasche Herr Friedrich Gin. Oder gleich alle drei. Die pure, die Black und die Blue Edition. Ausreichend Gläser. Und ein gespanntes Publikum. Weisen Sie auf die noble Blässe der Black Edition hin und nutzen Sie die atemlose Stille für ein energisches Schwenken. Und schon überzeugt sie mit sattem Schwarz im Glas. Mit der Blue Edition füllen Sie die Gläser Ihrer Zauberlehrlinge und lassen sie mit Tonic und Zitrone experimentieren. Ein Farbenspiel von Lila bis Purpur! Mit einem Schlag sind Sie Talk of Tirol. Wer weniger Wirbel im Glas braucht, trinkt Herr Friedrich Gin eben pur.

Tirols Wirtinnen und Wirte stehen für freiwillige Herkunftskennzeichnung. Ein Schulterschluss zwischen Tiroler Wirtschaft und Landwirtschaft. www.dakommtsher.at

Some of the rare, endangered livestock breeds are genuine Tyrolean. Preserving these breeds is important and worthwhile in several respects.

Florian Schipflinger is a farmer and managing director of ARCHE Austria, an association dedicated entirely to the preservation of rare livestock breeds. Many of the members operate so-called ARCHE farms, which also see themselves as ambassadors in matters of species conservation and are open to an interested public. “It is fascinating that in a small country like Austria - and especially in Tyrol and Salzburg - so many breeds have their origins. These rare livestock breeds are cultural assets that have accompanied us for centuries, they are part of our history and identity. They are excellently adapted to the location, the prevailing climate and the topography,” explains Schipflinger. There are a total of eleven ARCHE farms in Tyrol, which are home to cattle breeds such as Tyrolean Grey cattle, Tux-Zillertaler or Pustertaler Sprinzen, the brown or Tyrolean mountain sheep, the Chamois coloured mountain goat or Noriker horses, among others.

The continuously progressing industrialization of agriculture is known to produce those turbo cows which in turn produce milk in masses. The highly bred animals are “used up” after a few lactation periods and do not “function” without the addition of concentrated feed. Whether this type of dairy farming is actually sustainable seems questionable. However, it leads not least to a genetic dead end. In contrast, there are old and rare breeds of livestock. These rare livestock breeds - some of which are genuine Tyrolean - are cultural assets and at the same time the backbone and basis for future breeding forestry steps.

The Arche farms also see themselves as presentation sites. You can visit them and see how the rare breeds of farm animals are kept, and talk to the farmer’s family. These farms are as diverse as the regions and the breeds. There are small and large farms, with direct marketing, hotel, adventure farm, school on the farm, herbal education or old crafts. Many of the sustainable livestock breeds kept on the ARCHE farms spend their summers on the alpine pastures of Tyrol as four-legged landscape keepers. The idyllic cultural landscape, for which Tyrol is widely known, literally bears the hoofprint of the cattle, sheep, goats and horses that formed it in the first place. And because the animals are allowed to grow up so close to nature, their milk and meat quality is outstanding. This means that quality and sustainability go hand in hand, regional economic cycles are strengthened and the consumer receives a product that is as honest as it is first-class.

Neuwirt, Ellbögen Nockerhof, Zirl Beim Stoaner, Flaurling Finkenanderlas, Umhausen Hånnesen, Sölden Stoagraue, Serfaus Tonzseppa, Kappl Waldesruh, Tannheim Badererhof, Stumm Sonnleitnhof, Auffach Leiten, Gaimberg Oberholzer, Huben in Osttirol

Wo man sich die erhaltenswerten Viecher in Tirol in ihrer natürlichen Umgebung ansehen kann.

Karl Mair

Niederstraße 119 6082 Ellbögen 0512/37 71 75 info@gasthofneuwirt.at

Franz Reinhart Russhütte 2 6170 Zirl 0664/32 02 600 reinhart@klimatherm.at Beim Stoaner

Sebastian Eder Mitteldorf 10 6403 Flaurling 0699/17 12 75 80 info@raresheep.at

Franz Josef Auer Sandgasse 50 6441 Umhausen 0664/8244398 auer.franz.josef@gmail.com

Solveig und Manuel Thurnes Dorfbahnstraße 53 6534 Serfaus 0676/84 62 36 553 genuss@stoagraue.at

Markus Juen Perpat 650 6555 Kappl 0664/75 05 53 70 markusjuen650@gmail.com

Gotthard Gstrein Unterwaldstraße 4 6450 Sölden 0664/38 16 899 gotthard.gstrein@soelden.at

Christian Wagner Untergschwend 1 6675 Tannheim 0676/54 27 866 bauernhofwaldesruh@tirol.com

Christine und Georg Wechselberger Dorfstraße 35 6275 Stumm 0676/91 92 870 georgwechselberger@aon.at

Veronika und Jakob Hölzl Prädastenweg 298 6313 Auffach 0664/13 60 610 archehof@gmx.at

Josef Gomig Postleite 20 9905 Gaimberg 0676/71 69 108 berni81@gmx.net

Alois Steiner Feld 10 9971 Huben in Osttirol 0650/45 29 165 landgasthof.steiner@aon.at

In Österreich landet jedes fünfte Stück Brot in der Tonne. Dieser Entwicklung will die Bäckerei Therese Mölk als Produktionsbetrieb der Firma MPREIS in Völs entgegenwirken, indem sie Brot von gestern zu hochwertigen Spirituosen veredelt.

m Jahr 2019 errichtete die Familie Mölk ihre hauseigene Brennerei, in der Ausschussware nachhaltig verwertet und zu hochwertigem Alkohol gebrannt wird. Aus 100 Kilogramm Brot von gestern können etwa 12,5 Liter hochprozentiger Alkohol gebrannt werden. Das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch den Gaumen.

Am Anfang stand eine clevere Idee.

Friedrich und Mathias Mölk, der ehemalige und aktuelle Leiter der Bäckerei Therese Mölk, dachten: Unser Brot von gestern wäre doch eine ausgezeichnete Basis, um einen Gin nach Tiroler Art zu brennen. Gedacht, getan. Herr Friedrich scheute keine Mühen und keinen Vergleich, um seinen „Tyrolean Gin“ zu genüsslicher Perfektion zu führen. Mit Erfolg, denn der regionale und nachhaltige „Herr Friedrich“ erfreut sich großer Beliebtheit. Die Tiroler Variante des Trendgetränks – auf Basis von Brot – wurde 2021 von Falstaff mit 90 Punkten zu den besten Gins Österreichs gewählt. Vor Kurzem wurde das Sortiment um zwei Special Editions erweitert: die Herr Friedrich Blue Edition und die Herr Friedrich Black Edition.

„Herr Friedrich“ Gin Black Edition mit Schneekugeleffekt: Durch einmaliges Schütteln verwandelt sich der klare Gin in ein sattes Schwarz.

Gemeinsam mit Schnapsbrenner Toni Rossetti wird das nachhaltige Spirituosensortiment laufend erweitert. Unter den ausgezeichneten Bränden und Likören befindet sich unter anderem der außergewöhnlich anmutende Herr Friedrich Vinschgerl Brand, der ausschließlich aus würzigen Vinschgerln der Bäckerei Therese Mölk gebrannt wird – schmeckt ausgezeichnet in Kombination mit einer knusprigen Scheibe Schwarzbrot, Tiroler Bergkäse und Speck. Der Vinschgerl Brand ist ein ganz besonderes Produkt, das in dieser Form am Markt sonst nicht zu finden ist, und daher das perfekte Mitbringsel aus dem Tirol-Urlaub.

Wer es lieber süßer mag, greift zum Herr Friedrich Walnuss Likör, Herr Friedrich Zirben Likör oder zum Herr Friedrich Eierlikör, gebrannt aus nachhaltigem Alkohol aus Brot von gestern, verfeinert mit österreichischen Freilandeiern und Schlagobers.

Der neue blaue „Herr Friedrich“ ist ein echter Verwandlungskünstler: Durch die Zugabe von Tonic oder Zitrone färbt sich das Trendgetränk lila.

Erhältlich sind die Spirituosen in den Regalen von MPREIS und T&G sowie im MPREIS Online Shop. Weitere Informationen zu den Spirituosen aus Brot von gestern finden Sie unter www.therese-moelk.at

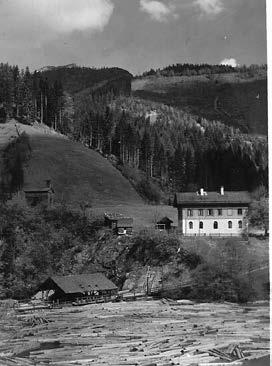

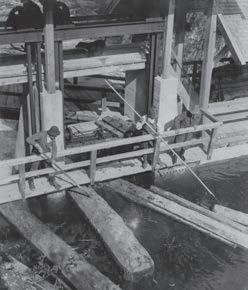

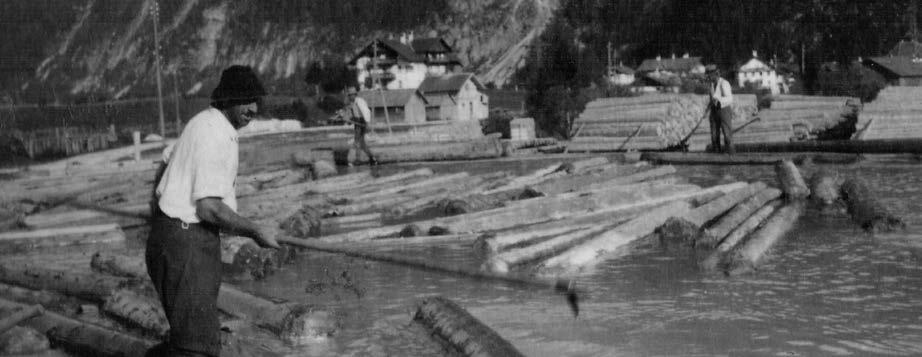

Auf der Länd in Scharnitz wurden die Stämme zu Flößen zusammengebunden und auf der Isar auf die Reise geschickt. Bei Mittenwald wurden diese außerdem mit Waren aller Art beladen.

Bevor es Traktoren und Lkw gab, war Jahrhunderte die Trift die einzige Möglichkeit, Holz aus entlegenen Landstrichen Tirols zu bringen. Ein mühevolles und gefährliches Unterfangen, dessen Spuren noch heute sichtbar sind.

Hunderte von Baumstämmen schießen mit großer Geschwindigkeit auf dem Wasser durch die enge Kaiserklamm. Verklemmt sich das Holz, müssen Arbeiter ins Wasser steigen und mit langen Stangen mit einer eisernen Spitze und Haken die Verklausung lösen. Ist das „Knäuel“ zu groß, wird ab und zu mit einer Sprengung nachgeholfen. Tagelang stehen die Männer im eiskalten Wasser, leben in der Angst, von einem Stamm erdrückt zu werden, und werden krank von den Arbeitsbedingungen.

Jahrhundertelang war die Trift das einzige Mittel, um Holz aus manchen Tälern zu holen, denn es gab weder die geeigneten Straßen noch Transportmittel. In Tirol gab es mehrere solche Gebiete, das wohl bekannteste davon ist Brandenberg. Auf einer Strecke von 30 Kilometern wurden Baumstämme von der tirolisch-bayerischen Grenze bei der Erzherzog-Johann-Klause bis nach Kramsach getriftet. Dabei waren die Kaiser- und die Tiefenbachklamm zu überwinden.

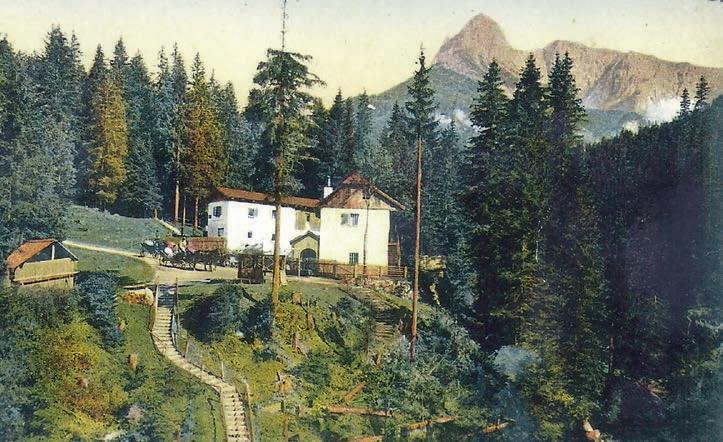

Die sogenannte Amtssäge (oben) und die Hinterödalm um 1930 (unten)

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Trift in Kramsach 1412. Landesfürst Herzog Stephan von Bayern –dieser Teil des Unterinntals war damals noch nicht bei Tirol – verlieh in einem Schriftstück „Fritz dem Schmied zu Voldöpp“ das Recht, einen Rechen in die Fuldeppe, wie man damals die Brandenberger Ache nannte, zu bauen. Mit einem solchen Rechen konnte Holz im Wasser aufgehalten und herausgeholt werden. Der Grund für die Genehmigung dieser Art der Holzbringung dürfte wohl darin gelegen haben, dass zu dieser Zeit südlich des Inns zwischen Zillertal und Brixental mit dem Schürfen von Silber und Kupfer begonnen wurde. Dazu brauchte man große Menge an Holzkohle, die aus den Wäldern gewonnen werden musste. Ein derart waldreiches Gebiet wie das Rofan und Brandenberg waren willkommene Lieferanten.

Ursprünglich ließ man wohl einzelne Baumstämme einfach die Ache hinaus nach Kramsach schwimmen. Für große Holzmengen war dieses Verfahren jedoch nicht geeignet. Man musste das Gewässer an geeigneten Stellen aufstauen, so genannte Klausen bauen. Waren die Stauseen voll, ließ man das Wasser ab, und es schwemmte die angesammelten Stämme mit großer Wucht bis zum Rechen. 1555 wurde die Kaiserklause in Valepp in Bayern erstmals urkundlich erwähnt, errichtet wurde sie vielleicht schon einige Zeit früher. In dieser Zeit überließen das Kloster Tegernsee und einige andere bayrische Waldeigentümer ihre zwischen dem Spitzingsee und der Staatsgrenze gelegenen Wälder gegen geringes Entgelt den kaiserlichen Hüttenwerken im Inntal.

Eine ausgeklügelte Technik.

Im 18. Jahrhundert wurde am Seitenbach der Brandenberger Ache, der Steinberger Ache, eine Klause errichtet, im Jahr 1833 wurde schließlich die

Werl, ein damals junger Forstwirt, erhielt den Auftrag, auf Holzbringung mit Kraftfahrzeugen umzustellen. Denn ein großer Nachteil der Trift war: Große Teile des Holzes wurden auf dem Weg durch die Schluchten beschädigt. Triftholz war daher um zehn Prozent billiger als anderes Holz.

Die Arbeit war nach wie vor gefährlich – vor allem, die großen Stapel mit Holzstämmen, die man auf steilen Hängen im Winter aufgeschlichtet hatte, ins Wasser rollen zu lassen. Rasch geriet da ein Körperteil oder der ganze Mann unter die Stämme, die unkontrolliert ins Wasser fielen. „Die einzutriftende Holzmenge war leider nicht kontrollierbar“, erzählt Werl. 1966 wurde die Holztrift eingestellt, Werl hatte stattdessen 170 Kilometer Forstwege bauen lassen. Mit dem Ende der Trift verloren allerdings auch 90 Menschen ihre Arbeit.

Was Brandenberg für den Bergbau im Unterland war, waren das Karwendel und das Gaistal für die Salzgewinnung in Hall: unverzichtbare Holzlieferanten. Ein guter Teil der gefällten Bäume fand auch den Weg über die Isar ins Bayerische. Die leopoldinische Waldordnung aus dem 16. Jahrhundert berichtet von der Ausübung der Trift auf der Isar und aus dem Gleirschtal, um 1600 findet die Amtssäge im Gleirschtal eine erste Erwähnung. Wie im Brandenbergischen

Hinterautalstraße 555a, 6108 Scharnitz Tel.: 050880-540

Eintritt kostenlos, es muss vorher aber im Naturparkhaus ein Ticket gelöst werden.

Angerberg 10, 6233 Kramsach Tel.: 05337/62636 www.museum-tb.at

In der Holzerhütte finden Sie eine Installation zum Thema Trift in Brandenberg.

wurde das Holz hauptsächlich im Winter geschlägert und auf Schlitten zum Gleirschbach gebracht. Ab dem Frühjahr begann die Trift. Bei der sogenannten „Klausn“ wurde das Wasser aufgestaut und schließlich das Klausentor mit einem wuchtigen Schlag geöffnet. Die Bloche schossen durch die enge Gleirschklamm bis zur Länd. Auch aus dem Karwendeltal wurde getriftet, allerdings baute man dort keine künstlichen Stauseen, sondern brachte das Holz im Frühsommer während der Schneeschmelze auf den Weg. Ein besonders gefürchtetes Hindernis stellte die nur bis zu vier Meter breite Karwendelklamm dar. Dort legte man einen schmalen und gefährlichen Steig an, um das Holz unter großen Mühen einrichten – also in Fließrichtung bringen – zu können.

Auf der Länd in Scharnitz wurden die Stämme zu Flößen zusammengebunden und auf der Isar auf die Reise geschickt. Bei Mittenwald wurden diese außerdem mit Waren aller Art beladen. Somit galt das Wasser als schnellstes, effektivstes und obendrein billigstes Transportmittel zu dieser Zeit. Ihre Blütezeit erreichte die Isarflößerei zwischen 1860 und 1870. So passierten etwa im Rechnungsjahr 1864/65 über 10.000 Flöße München. Die Isar profitierte sehr davon, dass sie ganzjährig flößbar und die Strecke von Scharnitz bis zur Donaumündung in flotten 35 Stunden

zu bewältigen war. Mit der zunehmenden Bedeutung der Eisenbahn wurde die Flößerei am Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich eingestellt, die Holztrift aus dem Karwendel mit dem Bau von Forststraßen erst rund 50 Jahre später.

Eine ganz besondere Art der Trift indes gab es aus dem Gaistal in der Leutasch. Von einer Klause bei der Tillfußalm wurde zwischen 1690 und 1738 eine hölzerne Rinne – die sogenannte Hirnrinne – bis zum Inn bei Telfs gebaut. Auf ihr wurden Sommer für Sommer an die 160.000 Kubikmeter Holz getriftet. 200 bis 300 Holzknechte waren in der Leutasch und entlang der Rinne beschäftigt. 1815

Oft verkeilten sich Stämme und mussten wieder freigemacht werden.

ereignete sich allerdings eine Katastrophe. Oberschulrat Matthias Reindl schrieb damals nieder: „Am 30. Juni 1815 zerbrach im Gaistal die von Hirn erbaute Klause und die ungeheuer geschwellten Wasser und Holzmengen, auf einmal losstürzend, alles mit sich fortrissen und so in den ebenen Gefilden der bewohnten Leutasch viele tausend Gulden Schaden verursachten, ja sogar die Hauptursache waren, dass eben dortmals die zwei großen und festen Brücken der Isar bei Mittenwald und selbst jene bei der Stadt München ruiniert wurden.“ Ob der Ortschronist dabei nicht ein wenig übertrieb? Wie auch immer: Die Rinne aus dem Gaistal wurde nicht wieder repariert.

Uwe_Schwinghammer

Uwe_Schwinghammer

Entdecke, wie Land und Leute unsere Bierspezialitäten prägen und erfahre dabei so manches Zillertaler Geheimnis.

Discover how the region and its people form our beer specialties and learn about some of the Zillertals secrets.

For centuries, before the advent of tractors and trucks, the only way to bring wood from remote parts of the Tyrol was by means of the ‘Trift’. A difficult and dangerous undertaking, the traces of which are still visible today.

For centuries, the ‘Trift’ - transport on water - was the only means of fetching wood from some valleys. There were several such areas in Tyrol, probably the best known of which is Brandenberg. Logs travelled 30 kilometres from the Tyrolean-Bavarian border at the Erzherzog-Johann-Klause to Kramsach – and were primarily used for mining in the region. The first documented mention of the ‘Trift’ in Kramsach was in 1412, but this method was not suitable for large quantities of timber. The water had to be dammed at a suitable point and, when the reservoirs were full, the water was let out and the force of the water washed the accumulated logs downstream. It was not until 1920 that the first enclosures were given gates with which the water surge could be regulated. The 1960s finally saw the last moments of this method of timber transport. Franz Werl, a young forester at the time, was given the task of switching to hauling wood with motor vehicles. In 1966, the ‘Trift’ was discontinued and Werl

had 170 kilometres of forest roads built instead. What Brandenberg was for mining in the Unterland, the Karwendel and the Gaistal were for salt production in Hall: indispensable timber suppliers. A good part of the felled trees found their way to Bavaria via the Isar. Timber was also sent by water from the Karwendel valley, although no artificial reservoirs were built there; instead, the wood was brought to the valley in early summer during the snowmelt.

At the Länd in Scharnitz, however, the logs were tied together into rafts and floated on their journey down the Isar. At Mittenwald, they were also loaded with goods of all kinds. Water was considered the fastest, most effective and cheapest means of transport at that time. The rafting stopped at the beginning of the 20th century with the increasing importance of the railways, and the timber ‘Trift’ from the Karwendel was discontinued around 50 years later with the construction of forestry roads.

Aus vielen Tiroler Tälern wurde Holz über das Wasser Richtung Inn oder Isar gebracht. Nicht alle Bäche sind spektakulär oder gut zugänglich, einige jedoch schon. Vier Wanderungen aus triftigem Grund.

Gehzeit: hin und zurück ca. 2 Stunden | Höhen: Parkplatz 560 m – höchster Punkt 700 m Einkehrmöglichkeit: Gasthaus Kundler Klamm | Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Durch die Kundler Klamm führt eine breite, fast ebene Schotterstraße, die einst sogar mit Autos befahren wurde. Das macht sie auch für Eltern mit Kinderwägen oder Menschen mit Gehproblemen erreich- und begehbar. Der großartigen Geologie mit den Felstürmen, die sich links und rechts des Wassers auftürmen, tut das keinen Abbruch. Immer wieder laden Bänke zum Rasten ein, hölzerne Fabelwesen säumen den Weg. Und nicht zuletzt befindet sich nur 15 Minuten vom Schluchteingang mit dem gleichnamigen Gasthaus ein Haubenlokal.

Gehzeit: hin und retour ca. 3 Stunden Höhen: Parkplatz Tiefenbachklamm 580 m – höchster Punkt 675 m Einkehrmöglichkeit: Jausenstation Tiefenbachklamm | Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Die Tiefenbachklamm ist die zweite Schluchtstrecke, die die Brandenberger Ache durchfließt. Sie steht meist im Schatten der Kaiserklamm, dabei ist sie noch spektakulärer und vor allem etwas länger. Die Wanderung beginnt ein Stück hinter dem ehemaligen Sonnwendjochlift bei Kramsach. Der Steig ist gut gesichert, die Stege und Brücken sind modern und als Höhepunkt gibt es eine Aussichtsplattform, die einen tief in die Schlucht blicken und staunen lässt. Der Rückweg erfolgt auf derselben Strecke.

Gehzeit: vom Parkplatz Naturparkzentrum ca. 3 bis 3,5 Stunden, vom Bahnhof eine Stunde länger Höhen: Parkplatz ca. 960 m – höchster Punkt ca. 1.060 m

Einkehrmöglichkeiten: Scharnitz Alm, Café Länd, weitere Gastronomie in Scharnitz

Beste Jahreszeit: Juni bis September oder Oktober

Die Gleirschklamm ist eine sehr naturbelassene Schlucht, eine Tour durch die Klamm ist daher besonders spektakulär. Oft ist man verdammt nahe am gurgelnden, tosenden und schäumenden Wasser. Trittsicherheit ist erforderlich, ein Ausrutscher wäre wohl fatal. Als Wanderung mit kleineren Kindern ist sie daher nicht zu empfehlen, obwohl sie weder besonders lang noch steil ist. Mit etwas Auf und Ab sind an die 300 bis 400 Höhenmeter zu bewältigen. Der Rückweg führt entweder ein zweites Mal durch die Gleirschklamm oder über den breiten Schotterweg nach Scharnitz.

Gehzeit: durch die eigentliche Klamm hin und zurück ca. 1 Stunde Höhen: Parkplatz Kaiserhaus 710 m – höchster Punkt ca. 770 m Einkehrmöglichkeit: Kaiserhaus | Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Die Kaiserklamm in Brandenberg verdankt den tollen Steig, der sie erschließt, angeblich Kaiser Franz Joseph I. Der jagte gerne in dieser Gegend und wollte aus relativer Sicherheit die Urmacht des Wassers in der Schlucht und die Trift beobachten. So kommt man heute in den Genuss eines Steiges mit Stegen und Tunnel, der einen in etwa einer halben Stunde durch das spektakulärste Stück der Kaiserklamm führt. Kleine Kinder sollte man vorsichtshalber an ein kurzes Seil nehmen. An heißen Sommertagen ist auch ein Bad in einem der Gumpen am Schluchtende zu empfehlen.

Der Bergahorn ist der knorrige und starke Superheld in der Engalm. Sein Beschützerinstinkt funktioniert zu jeder Jahreszeit. Der Große und der Kleine Ahornboden in der Eng zählen zu den wohl schönsten Plätzen des Karwendels. fotos: isabelle bacher

Rainer Haak

Rainer Haak

„WER SICH IM SOMMER ÜBER DIE SONNE FREUT, TRÄGT SIE IM WINTER IN SEINEM HERZEN.“

„IN

„DASJean Paul

Die Eng ist ein Ortsteil der Tiroler Gemeinde Vomp, was immer wieder betont werden muss, weil dieses Stück Tirol vom Inntal aus zwar zu Fuß über die Berge, aber autofahrend nur über bayerische Straßen erreicht werden kann. Alle Wege lohnen sich, denn es ist ein richtig schönes Stück Tirol, in dessen Mittelpunkt der Ahorn steht, der Bergahorn, um genau zu sein.

Dass um die 2.000 Prachtexemplare des Bergahorns, den die Natur für diese raue Umgebung geschnitzt zu haben scheint, am Ahornboden in der Eng bewundert werden können, hat ganz besondere Gründe. Das Wurzelwerk dieser Widerstandskämpfer, das den schottrigen Boden optimal nutzen kann, ist einer davon. Der Enger Grundbach hat in mühsamer Fließarbeit die Talsohle, die der so genannte „eiszeitliche Hobel“ im Laufe der letzten Eiszeit gehobelt hatte, mit richtig viel Schotter aufgefüllt. Wo es für Tannen oder Fichten schwer bis unmöglich ist, zu überleben oder unter dem Einfluss von Schneemassen, Steinschlägen oder Muren Haltung zu bewahren, fühlt sich der Bergahorn pudelwohl.

Die berühmten Rindviecher der Eng tun das auch, nur im Sommer versteht sich, aber schon ziemlich lange. Unterbrochen wurde diese Almsommer-Tradition lediglich zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648). Diese dreißig Jahre waren aber entscheidend für die Entstehung des Ahornbodens. Damals wurde er gewissermaßen geboren, weil die frischen, zarten Bäumchen nicht von den Kühen gefressen wurden. Die Babyahorne konnten in dieser kriegerischen Zeit ungestört wachsen. Als die Kühe dann wiederkamen, waren sie schon zu groß, um zu Tode geknabbert zu werden.

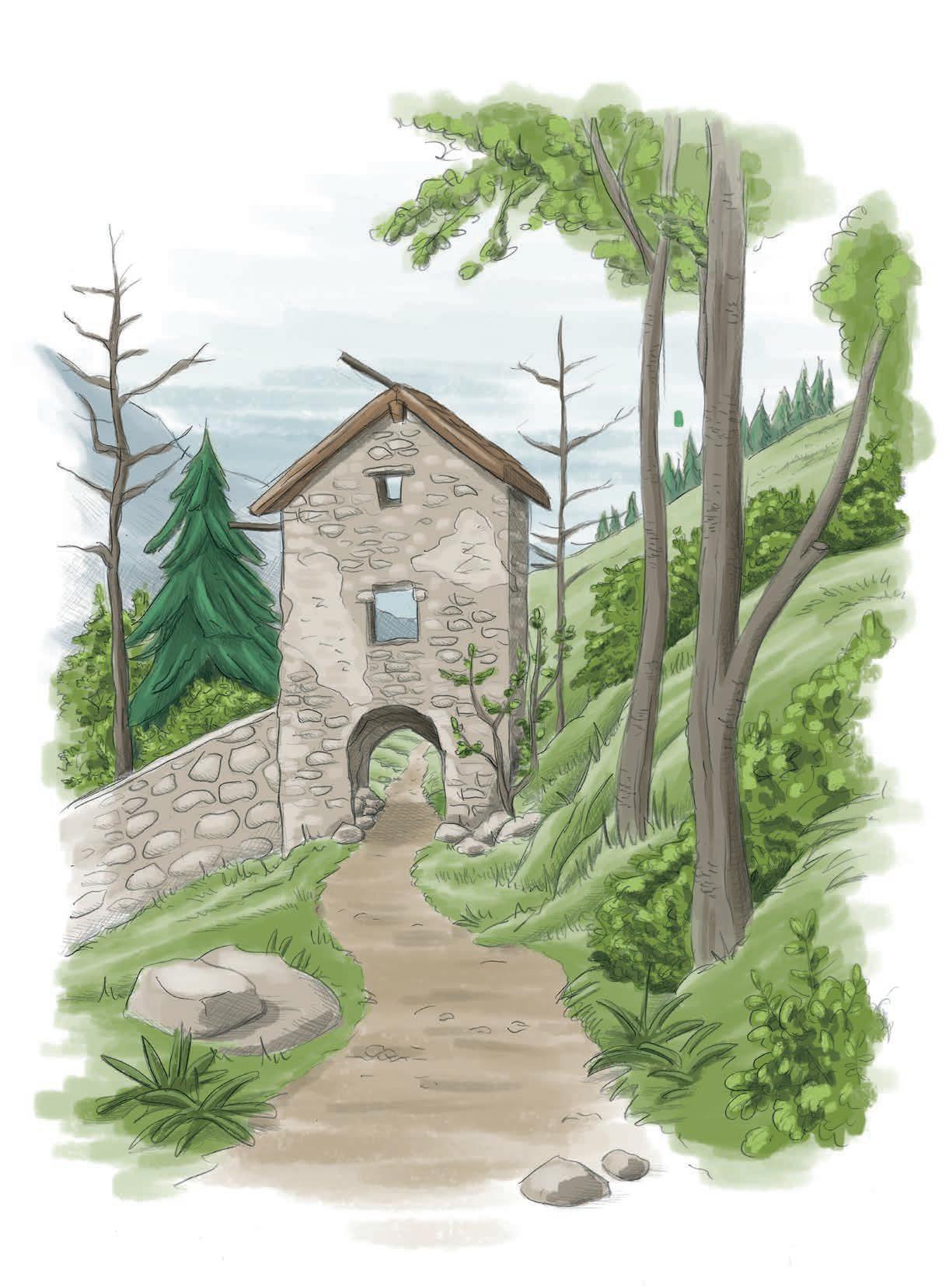

Das Klösterle unterhalb der Kronburg bei Zams vermittelt das Gefühl einer echten Pilgerherberge. Da kann man sich schon an den Jakobsweg in Frankreich und Spanien gewöhnen.

Um beim Wandern Raum und Zeit zu verlieren, muss man nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Auch in Tirol kann man dem Zeichen der Pilgermuschel folgen und eine Reise zu sich selbst machen. Auf den Spuren der Heiligen Jakob und Romedius geht es über Stock und Stein.

Illustrationen: illugra

Auf dem Weg treffe ich eigentlich immer wieder nur auf eins: auf mich“, sagt der deutsche Entertainer Harpe Kerkeling über das Pilgern auf dem Jakobsweg in seinem Bestseller „Ich bin dann mal weg“ aus dem Jahr 2006. Tausende und Abertausende sind ihm seither auf der Suche nach sich selbst, nach Ruhe, nach Frieden, nach einem neuen Leben gefolgt. Hatte das Pilgern einst einen rein religiösen Hintergrund, so ist es heute für sehr viele Menschen eine Reise in ihre Vergangenheit, zuweilen auch die Zukunft. Beginnen kann diese Reise heute, morgen, in Frankreich, Spanien oder in Tirol. Enden kann sie nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten in Rom, Jerusalem, in Santiago oder San Romedio.

Einmal quer durch Tirol.

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Setzen wir diesen auf dem Pilgerweg aller Pilgerwege, dem Jakobsweg, an der Grenze Tirols in Lofer. In elf oder mehr Etappen wird er uns von Ost nach West führen, bis ans andere Landesende und gleichzeitig an den höchsten Punkt des Jakobsweges überhaupt, den Arlbergpass. Die Hauptroute verläuft vorrangig im Inntal abseits des Verkehrs und Trubels. Möglich, dass man dabei andere Wanderer trifft, Pilger werden es in unseren Graden eher selten sein. Die Dichte steigt jedoch rapide, je näher man dem Ziel Santiago de Compostela in Nordspanien kommt.

Einer, der in Tirol über das Pilgern so viel weiß wie wohl kaum jemand anderer, ist Werner Kräutler. Er ist im Jahr 2000 das erste Mal in Richtung Santiago aufgebrochen. Den Jakobsweg in Tirol kennt er genau, einen Teil davon kontrolliert er selbst sogar regelmäßig. Kräutler: „Der Tiroler Teil des Jakobsweges hat Etappen, wo man nur so staunt. Ich nehme das Wort atemberaubend selten in den Mund, aber da stimmt es.“ Der Pilgerspezialist empfiehlt, die „pragmatische Linie“ des Routenverlaufes links und rechts ein wenig mit speziellen Orten zu „garnieren“. Zum Beispiel mit einem Abstecher zum Jakobskreuz im Pillerseetal, nach Maria Brettfall am Eingang des Zillertales oder nach Locherboden oberhalb von Mötz. Das kostet Zeit, Höhenmeter und Kraft, doch zumindest Erstgenannte sollte beim Pilgern ohnedies keine Rolle spielen, rät Kräutler: „Man stellt sich erst nach ungefähr fünf Tagen um, ist aus dem normalen Leben heraußen. Der größte

Jakob ist einer der Apostel Christi und soll um 44 n. Chr. getötet worden sein. Der Legende nach übergaben seine Jünger den Leichnam des Apostels nach der Enthauptung einem Schiff ohne Besatzung, das später im spanischen Galicien strandete, wo der Tote im Landesinneren auf einem Hügel begraben wurde. Nach der „Wiederentdeckung“ des Grabes wurde ebenda im 9. Jahrhundert eine erste Kapelle errichtet, später entstand Santiago de Compostela als bedeutende Pilgerstätte. Historisch belegt ist die Geschichte nicht. Schon Reformator Martin Luther spottete, es wisse niemand, ob dort nicht ein Hund oder totes Pferd begraben sei.

Fehler ist, zu sagen: Ich muss zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Denn das ist kein Sport, hat damit absolut nichts zu tun.“

Wandern mit egalitärer Wirkung.

Natürlich verlangt einem das Pilgern körperliche Leistung ab, aber die Faszination, die davon ausgeht, ist eine andere. Kräutler nennt unter anderem die Aufhebung sozialer Unterschiede unter denen, die dem Ziel Santiago zustreben. Es sei ein bisschen wie das Motto der Französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“: „Ich habe Universitätsprofessoren getroffen, einen dänischen Bischof, da gibt es keine soziale Schichtung: Die haben alle die gleichen Blasen, sind fußmarod, müde.“ Sehr viele von denen, mit denen er ein Stück des Weges gegangen sei, hätten unerwartet und ganz offen über Probleme, Schicksalsschläge, ihre

„DER

Lebenssituation zu erzählen begonnen. Durch das stunden- und tagelange Gehen kämen einem Gedanken und tief vergrabene Erinnerungen, sagt der Tiroler Pilger: „Du kommst extrem weit in deinem Leben zurück.“ Und nicht wenige würden beschließen, als Konsequenz der Pilgererfahrung in diesem Leben nach ihrer Heimkehr etwas fundamental zu ändern. Nicht zuletzt, gesteht Kräutler, entstehe auch eine „spezifische Art von Sucht“.

Der Jakobsweg in Tirol zieht seine Hauptroute durch das Inntal, dazu verfügt er über Zuläufe und eine Variante. Wer zum Beispiel aus Osttirol kommt, startet in Nörsach und wandert über Lienz und das Pustertal bis Sterzing, dann über den Brenner und biegt erst bei Innsbruck in den Hauptweg ein. Aus Südtirol führt eine Strecke über den Vinschgau nach Müstair in der Schweiz. Eine weitere Variante zweigt bei Stams ab und führt durch das Außerfern ins Allgäu und weiter zum Bodensee. Historisch, so glaubt Pilgerexperte Kräutler, habe diese Strecke eine gewisse Berechtigung, immerhin führe sie über die alte Salzstraße. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Man umging und umgeht so den gefürchteten Arlbergpass. Nicht umsonst wurde von Heinrich Findelkind, einem Schweinehirten, auf der Passhöhe im Jahr 1386 eine Pilgerherberge errichtet. Zu viele Menschen waren zuvor auf dem Weg über die Berge in Unwettern und Schneestürmen umgekommen. Heute steht an ihrer Stelle das bekannte Arlberg Hospiz.

Auf dem Jakobsweg Paulo Coelho: Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela, 1987

Ich bin dann mal weg Harpe Kerkeling: Meine Reise auf dem Jakobsweg, 2006

Pilgern in Tirol Susanne und Walter Elsner: 50 Wallfahrtsziele und Besinnungswege in Nord- und Osttirol, 2021

hinten nach. Landschaft und Kultur hinterlassen bleibende Eindrücke. Und ja, die Sucht, wiederzukommen und sich neuerlich auf den Weg machen zu wollen, kann tatsächlich leicht entstehen.

Es muss nicht immer der Jakob sein.

Wie wär’s zum Beispiel mit dem heiligen Romedius? Er gilt als Schutzpatron der Pilger und Wanderer und soll, adeliger Herkunft vom Schloss zu Thaur, sein gesamtes Hab und Gut verschenkt haben, um nach Rom zu pilgern. In Tavon auf dem Nonsberg wurde er schließlich zum Einsiedler.

GEDANKEN EILEN DEN SCHRITTEN VORAUS ODER HÄNGEN IHNEN HINTEN NACH. LANDSCHAFT UND KULTUR HINTERLASSEN BLEIBENDE EINDRÜCKE.

In Frankreich und Spanien gibt es am Weg noch immer ausgesprochene Pilgerherbergen. In Tirol fehlen die, dafür gibt es jede Menge gemütliche Pensionen und Gasthäuser, von denen manche sich durchaus auf Pilger eingestellt haben. Das Gefühl einer Pilgerherberge spürt man am ehesten bei einer Übernachtung im Klösterle am Fuße der Kronburg in Zams.

Pilgert man durch das alpine Tirol, ist das magische, romantische, historisch verbrämte Ziel Santiago de Compostela noch weit, doch die beschriebenen Gefühle können sich auch hier einstellen: Die Gedanken eilen den Schritten voraus oder hängen ihnen

Nützliche Links: • www.jakobsweg-tirol.net • wernerkraeutlerblog. wordpress.com • www.romedius-pilgerweg.at • www.tirol.at

Romedius ’ Spuren folgt man von Thaur in Nordtirol bis nach San Romedio im Trentino. Der Weg wurde 2014 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Diözese Innsbruck geschaffen. Im Gegensatz zum relativ flach dahinlaufenden Jakobsweg hat es der Romediweg in sich. Immerhin macht man auf 182 Kilometern 9.600 Höhenmeter. Vorgesehen sind für die Strecke zwölf Etappen. An der Strecke liegen großartige Orte wie das Kloster Maria Waldrast am Fuße der Serles, Obernberg oder St. Martin am Schneeberg. Am Ende des Weges steht auf einem spitzen Felsen im oberen Nonstal die Wallfahrtskirche San Romedio, in der der Heilige begraben wurde.

Ebenfalls eine moderne Neuschöpfung ist der Pilgerweg „Hoch und heilig“ in Osttirol. In neun Etappen führt er auf insgesamt 191 Kilometern von Lavant südöstlich von Lienz in einem großen Bogen über das Hochpustertal in Südtirol, das Villgratental, Defereggental, Virgental, Matrei sowie Kals am Großglockner nach Heiligenblut im Kärntner Mölltal. Er ist konditionell sehr anspruchsvoll, teilweise sind bis zu 1.700 Höhenmeter an einem Tag zu bewältigen Uwe_Schwinghammer

Mit Nationalpark-Ranger:innen zu den schönsten Plätzen im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol

Mit seinen 15.000 - 20.000 nachgewiesenen Tierarten, 3.500 Pflanzenarten, unzähligen Seen und vielen weiteren Highlights wird der Nationalpark Hohe Tauern zurecht als Oase der Artenvielfalt bezeichnet.

Bei geführten Wanderungen im ursprünglichen Osttirol bringen bergerfahrene Ranger:innen die Nationalparkbesucher:innen an die schönsten Plätze im Nationalpark Hohe Tauern.

Ob botanische Spezialführungen ins Gletschervorfeld, spannende Wildtierbeobachtungen, achtsame Naturwanderungen oder Kräuterwanderungen - beim vielfältigen Sommerprogramm des Nationalparks ist für jede Altersgruppe und alle Inter-

essen eine passende Tour dabei. Wer Lust auf ein individuelles Erlebnis hat, bucht sich seinen ganz persönlichen NationalparkRanger.

Die Ranger:innen wissen genau, wo die Wildtiere ihre Einstände haben, kennen jedes noch so kleine Blümlein beim Namen und kennen die Berge ringsum wie ihre Westentasche. Eines ist sicher: Bei einer Rangerwanderung erkunden Sie die Natur auf völlig neue Art & Weise.

Bilder: Mathäus Gartner & Alexander Müller

Bilder: Mathäus Gartner & Alexander Müller

In order to forget time and space while walking, you don‘t necessarily have to venture far afield. Also in Tyrol you can follow the sign of the scallop shell and embark on a journey to yourself.

On the way I encounter only one thing: myself,” says German entertainer Harpe Kerkeling about pilgrimage on the Way of St. James in his bestseller “Ich bin dann mal weg” (I’m off then). Thousands have since followed him in search of themselves, peace, quiet and a new life. While pilgrimage once had a purely religious background, for many people today it is a journey into their past, and sometimes even into the future. This journey can begin today, tomorrow, in France, Spain ... or in Tyrol.

The famous first step is taken on the pilgrimage route of all pilgrimage routes, the Way of St. James, on the border of Tyrol in Lofer. In eleven (or more) stages, it will lead us from east to west to the Arlberg Pass. The main route runs primarily in the Inn Valley away from the traffic and hustle and bustle. In addition to this, the Way of St. James in Tyrol has various “tributaries” and variants. For example, if you come from East Tyrol, you start in Nörsach and hike via Lienz and the Puster Valley to Sterzing, then over the Brenner Pass and turn onto the main trail only at Innsbruck. Another variant branches off at Stams and leads through the Außerfern to the Allgäu and on to Lake Constance.

By the way, it doesn’t always have to be St. James. How about Saint Romedius, for example? You follow his footsteps from Thaur in North Tyrol to San Romedio in Trentino. In contrast to the relatively flat Way of St. James, the St. Romedius Path is a real challenge. There are 9,600 meters of altitude difference over 182 kilometres. Twelve stages are planned for the route.

Also a modern new creation is the pilgrimage route “High and holy” in East Tyrol. It leads in nine stages over a total of 191 kilometres from Lavant southeast of Lienz in a large arc across Alta Pusteria in South Tyrol, the Villgratental Valley, the Defereggental Valley, the Virgental Valley, Matrei and Kals am Großglockner to Heiligenblut in the Carinthian Mölltal Valley. It is very demanding in terms of physical condition, in some cases up to 1,700 meters in altitude have to be mastered in one day.

In general, pilgrimage demands physical performance, but the fascination that comes from it is another. The Tyrolean pilgrimage specialist Werner Kräutler refers, among other things, to the elimination of social differences among pilgrims, the reflection on one’s own life and the walking not only of one’s legs, but also of one’s own thoughts. So let’s get going

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Alpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2

Die Idee zu einem Nationalpark in den Hohen Tauern entstand bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das politische Bekenntnis dazu ist mittlerweile 50 Jahre alt und der Nationalpark Hohe Tauern selbst besteht in seiner heutigen Form als größter Mitteleuropas seit über 30 Jahren.

Der Nationalpark Hohe Tauern ist eine Idee, die auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Dieser Boden musste jedoch erst bereitet werden. Das hat Jahre, sogar Jahrzehnte gedauert. Heute genießt der Nationalpark Hohe Tauern als größter zusammenhängender Nationalpark der Alpen hohe Akzeptanz und gehört zur Identität vieler Menschen, die in den Nationalparkgemeinden leben, wirtschaften und arbeiten.

Der Nationalpark Hohe Tauern ist weder ein Freilichtmuseum noch ein Glassturz, unter dem die Zeit stehengeblieben ist. Er ist ein vitaler Lebens- und Wirtschaftsraum. Natur, Landschaft, Flora und Fauna, kurz gesagt Ökologie und Ökonomie, schließen einander nicht aus, vielmehr bedingen und ergänzen sie einander. „Nationalparkarbeit bedeutet, Beständigkeit über die eigene Generation hin zu denken. Es hat sich gelohnt, diesen einzigartigen Hochgebirgs-Naturraum zu schützen und zu einer Nationalparkdestination zu entwickeln“, ist Nationalparkdirektor Hermann Stotter überzeugt vom Generationenprojekt,

Am 21. Oktober 1971 dokumentierten die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol in der Heiligenbluter Vereinbarung den Willen, den bundesländerübergreifenden Nationalpark Hohe Tauern zu errichten. 50 Jahre später bekräftigen die Klimaschutzministerin und die Landeshauptleute dieses Bekenntnis zur Erhaltung und Weiterentwicklung dieser wertvollen Kultur- und Naturlandschaft.

dessen Stärke sich nicht zuletzt der intensiven, jahrzehntelangen Zusammenarbeit aller Stakeholder verdankt. Gerade in unserer heutigen Zeit erwacht zunehmend das Bewusstsein dafür, dass die Natur Orte braucht, an denen sie freier von menschlichen Eingriffen sein kann. Orte, die es zu bewahren gilt, nicht aus rein selbstlosen Motiven, sondern auch aus Eigeninteresse. Flüsse, die noch frei fließen dürfen, sind nicht nur Biotope, sie schützen auch das menschliche Siedlungsgebiet, da sie Hochwässer viel besser aufnehmen können als regulierte Flussstrecken.

Schützen und nützen.

Das Bewusstsein, dass es mit dem Nationalpark Hohe Tauern eine besonders schützenswerte alpine Region gibt, ist bereits vor rund 50 Jahren erwacht und wurde mit der sogenannten „Heiligenbluter Vereinbarung“ im Jahr 1971 erstmals in Schriftform gegossen, als sich die Landeshauptleute von Salzburg, Tirol und Kärnten zu einem gemeinsamen Schutzgebiet in den Hohen Tauern bekannt hatten.

An einmaligen Sehenswürdigkeiten herrscht im Nationalpark Hohe Tauern kein Mangel. Einige davon sind das Auge Gottes (oben), der Wildtierbeobachtungsturm Oberhauser Zirbenwald (Mitte rechts) und die 1212 erstmals erwähnten Jagdhausalmen, die auch in Tibet liegen könnten.

Bis aus diesem politischen Bekenntnis Realität wurde, hat es im Tiroler Teil des Nationalparks bis 1991 gedauert. Auch deshalb, weil es galt, die Menschen und im Besonderen die Grundbesitzer auf diesem Weg mitzunehmen. Ihnen zu zeigen, dass die Ziele „Schützen und nützen“ miteinander vereinbar sind und ein gelingendes Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz allen zugutekommt. So sind beispielsweise die traditionell bewirtschafteten Almen als wertvolle Kulturlandschaft,

die das Bild des Schutzgebiets mitprägen, ein unverzichtbarer Bestandteil in der sogenannten Außenzone des Nationalparks Hohe Tauern geworden. Der Ausbau und die Erhaltung von Infrastrukturen wie Almwegen und Besuchereinrichtungen hat die Tür zu einem sanften Tourismus weit aufgestoßen, der eine Philosophie der „Hotspots“ verfolgt. Es werden dabei die herausragenden Orte im Schutzgebiet besonders hervorgehoben und mit entsprechender Besucherinfrastruktur

versehen, weite Teile vor allem in der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern bleiben dagegen völlig unangetastet.

Es ist erst die touristische Infrastruktur, die den Nationalpark zugänglich und dadurch unmittelbar erlebbar macht. Von ihr braucht es so viel wie notwendig und so wenig wie möglich. Dieser Spagat ist auf der Osttiroler Seite des Nationalparks Hohe Tauern gelungen. Natur wurde punktuell so in Szene gesetzt, nüchtern, zurückhaltend, ohne großes Spektakel und Effekthascherei, dass sie aus sich selbst heraus wirken kann. In die Natur zu kommen, bedeutet für die aufmerksamen Beobachter auch, wieder ein Stück zu sich selbst zu kommen. Der Mensch ist ein Wesen, das von seiner Umwelt abhängig ist. Das wird im hektischen Alltagsgetriebe gerade in den urbanen Ballungsräumen häufig vergessen. Im Nationalpark Hohe Tauern zeigt sich die Natur unmittelbar, gleichermaßen durch ungestüme, tosende Wasserfälle – etwa bei den ergreifend schönen Umbalfällen – und durch sanfte Bergwiesen, die mit einer Blütenpracht und Artenvielfalt bei Pflanzen wie Tieren aufwarten können, nach der man in der Ebene vergeblich sucht. Dergestalt ist der Nationalpark Hohe Tauern heute zu einem Sehnsuchtsort geworden für Menschen, die sich vom Unberührten berühren lassen wollen. Bei den imposanten Umbalfällen entstand übrigens 1976 der erste Wasserschaupfad Europas. Heute gibt es in der Nationalparkregion Osttirol zehn weitere nach dessen Vorbild gestaltete Themenwege.

Beobachten und bewirtschaften.

Die Unterteilung in Kern- und Außenzone ist eine Besonderheit des Nationalparks Hohe Tauern, weil dadurch die alpine Wildnis und die alpine Kulturlandschaft in gleichem Maße geschützt sind. Im „oberen Stockwerk“

lässt man der Natur ihren Lauf, hier ist der Mensch in der Rolle des Beobachtenden, der die natürlichen Abläufe ungehindert geschehen lässt. In den darunterliegenden Stockwerken, der zwischen 1.600 und 2.500 Meter Seehöhe gelegenen Almregion und schließlich den Wäldern, gewissermaßen das Erdgeschoß des Parks, wird die naturnahe Bewirtschaftung gefördert.

Seit 2006 ist der Nationalpark Hohe Tauern auch international anerkannt durch die Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature). Das im Nationalpark vereinte Nebeneinander von rauer Natur und der naturnahen Nutzung von Kulturlandschaft genießt europaweit Vorbildfunktion und gilt als einzig gangbarer Weg, Schutzgebiete in dieser Größenordnung nachhaltig etablieren zu können. „Weitblick und Mut“ attestiert Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin und ressortzuständige Landesrätin Ingrid Felipe, die auch Vorsitzende des Tiroler Nationalparkkuratoriums Hohe Tauern ist, den Pionierinnen und Pionieren der Nationalparkidee. „Die damals weit verbreitete Angst, dass mit dem Nationalpark eine Art Glaskuppel über die gesamte Region gestülpt werde, hat sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil: Heute wissen wir, dass der Nationalpark eine

Ingrid Felipe

Ingrid Felipe

Der Großglockner thront als höchster Berg Österreichs (3.798 m) majestätisch über dem Nationalpark Hohe Tauern, der auch den König der Lüfte, den Adler, zu seinen Bewohnern zählen darf. Hier sehen wir ein Adlerjunges, bevor es seinen ersten Flügelschlag getan hat.

„DIE ERFOLGSGESCHICHTE DES NATIONALPARKS HOHE TAUERN IST KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT, SONDERN DAS RESULTAT BEHARRLICHER ÜBERZEUGUNGSARBEIT, VON DER DIE NATUR, DIE LANDWIRTSCHAFT, DER TOURISMUS UND DIE MENSCHEN, DIE HIER LEBEN UND DIE ZUR ERHOLUNG HIERHERKOMMEN, HEUTE GLEICHERMASSEN PROFITIEREN.“

behutsame Entwicklung ermöglichte“, sagt Felipe, die zudem explizit auf die Infrastruktur verweist, die mit dem Schutzgebiet entstanden ist: Lehrwege, Museen, Informationsstellen, von Rangerinnen und Rangern geführte Exkursionen. Nationalparkdirektor Hermann Stotter sieht den Nationalpark in erster Linie als Rückzugsort sowohl für Menschen als auch für Tiere und Pflanzen. „Dieses Refugium zu schützen und gleichermaßen zugänglich und erlebbar zu machen, ist ein Kernauftrag des Nationalparkgedankens“, sagt Stotter. Dieses Bewusstsein für den Wert der unberührten Landschaft gelte es täglich mit Leben zu erfüllen.

• Gesamtfläche: 1.856 km2 , davon 611 km2 in Osttirol

• Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor, bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 %.

• West-Ost-Erstreckung: 100 km

• Nord-Süd-Erstreckung: 40 km

• mehr als 300 Dreitausender

• 279 Bäche und 26 bedeutende Wasserfälle

• 551 Bergseen

Schönheit, auf Bergen und in Tälern, wilde Natur-, aber auch sehr viel Kulturlandschaft, die über viele Generationen hinweg von Menschenhand geformt und geprägt wurde, zeichnet den Nationalpark Hohe Tauern aus. Hier musste sich der Mensch schon immer mit der Natur arrangieren, mit ihr kooperieren. Der Osttiroler Teil des Nationalparks Hohe Tauern ist stark von Großglockner, Großvenediger und den umliegenden, vergletscherten Gebirgen sowie von der Isel, einem der letzten relativ frei fließenden Gletscherflüsse Europas, geprägt. Österreichs höchster Berg, der 3.798 Meter hohe Großglockner, thront gleichsam zentral und majestätisch inmitten des Parks. Der Großvenediger, einst von Erstbesteiger Ignaz von Kürsinger als „weltalte Majestät“ bezeichnet, ist bis heute allseitig stark vergletschert, obwohl seit 1850 ein großer Teil seiner einst so mächtigen Eisfläche verloren gegangen ist.

Grossglockner und Großvenediger sind nur zwei Gipfel, die aus einem ganzen Meer von über dreihundert Dreitausendern, bekannteren und unbekannteren, aber nicht minder schönen, herausragen. Trotz seines hohen Bekanntheitsgrades und über einer halben Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr finden sich im Nationalpark Hohe Tauern noch viele einsame Hochgebirgstäler für ausgedehnte Wanderungen. Damit im Einklang stehen die Hauptmotive für einen Urlaub im Nationalpark Hohe Tauern: Erholung und Gesundheit und eine Abkehr vom Massentourismus, der andernorts fast schon industriell betrieben wird und mit immer neuen Superlativen auf sich aufmerksam machen muss. Urlaub im Nationalpark verheißt dagegen einen Tourismus der Zwischentöne und Nuancen, in deren Zentrum die Natur steht.

Die Natur als Lehrmeister.

Die Natur- und Kulturlandschaft mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna im Nationalpark Hohe Tauern ist aber nicht nur eine Augenweide und ein Spektakel, sondern auch ein wunderbarer Lehrmeister. Dementsprechend zählt es zu den Kernaufgaben des Nationalparks, Bewusstseinsbildung für das sensible Ökosystem zu betreiben. Diese Aufgabe wird heute besonders anschaulich von den gut ausgebildeten Nationalparkrangern und -rangerinnen erfüllt, die den Besuchern die Besonderheiten der Hohen Tauern im Wortsinn näherbringen. Der Nationalpark ist so auch ein gigantisches Freiluft-Klassenzimmer, das so manche Lektion bereithält, wenn man mit offenen Ohren und Augen sowie wachem Geist in die Natur geht.

Im Nationalpark wird zudem fleißig und in verschiedenen Disziplinen geforscht, um dem Ökosystem neue Geheimnisse zu entlocken, die bisher noch unentdeckt geblieben sind. Das tut dem Mythos Nationalpark freilich keinen Abbruch, schärft jedoch das Bewusstsein dafür, dass der Mensch nicht in einem Vakuum abgekoppelt von seiner Umwelt zu überleben vermag. All das und noch viel mehr macht den Nationalpark Hohe Tauern zu einem Sehnsuchtsraum in den Alpen, der bei seinen Besuchern bleibenden Eindruck hinterlässt.

Marian_Kröll

Marian_Kröll

„DIESES

Der Weg ist das Ziel. Kaum irgendwo ist das unmittelbarer erfahrbar als am Iseltrail, einem Weitwanderweg, auf dem man dem Lauf eines der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Alpen von der Mündung bis zum Ursprung folgt. Dabei offenbart sich eine einzigartige Flusslandschaft in all ihren Facetten, zwischen Menschenwelt und Wildnis.

Fotos: tvbo / Ramona WaldnerGo with the flow ist eines der Hauptziele einer zunehmend hektischen und auch angesichts der langwierigen Pandemie abgekämpften Gesellschaft. Es gibt eine allgemeine Sehnsucht nach diesem als beglückend erlebten Flow-Zustand, in dem alles leicht wird, alles in Fluss gerät. Wo ließe sich ein solcher Zustand besser herbeiführen als an einem Ort, wo bereits alles im Fluss ist? Und zwar in einer Gestalt, wie sie die Natur geformt hat. An der Isel, die nicht zu Unrecht in poetischer Weise schon als Herzfluss, als Puls des Ursprungs, als Lebens- und Hauptschlagader Osttirols bezeichnet wurde.

Die Isel ist einer der letzten Gletscherflüsse der Alpen, deren natürlicher oder ehrlicher gesagt naturnaher Charakter bis heute weitestgehend erhalten geblieben ist oder schon in der Vergangenheit wiederhergestellt wurde. Bei Gletscherflüssen handelt es sich um einzigartige Ökosysteme, die saisonal starken Veränderungen unterliegen. Die Isel zeigt sich je nach Witterung, Tages- und Jahreszeit von ganz unterschiedlichen Seiten. Obgleich gerade in

Die durchgehend markierte Wanderroute beginnt in Lienz und endet an der Gletscherzunge am Umbalkees im Nationalpark Hohe Tauern. Der Weitwanderweg mit zahlreichen Blickpunkten auf magische Plätze wurde im Sommer 2020 eröffnet. Er nutzt dabei überwiegend bestehende Wege. Alle baulichen Maßnahmen erfolgten behutsam, um die Natur zu schonen. Mit einer Gesamtlänge von 74,19 Kilometern und insgesamt 2.169 Höhenmeter bergauf gliedert sich der Iseltrail in zwölf individuell wählbare Teilstücke, die in fünf Tagesetappen erwandert werden können.

der Tourismuswerbung der Superlativ die Stammform jeglicher Zustandsbeschreibung ist, so ist er durchaus geeignet, um die Isel zu beschreiben. Sie wird von den Gletschern genährt und ist äußerst vielseitig. Schön ist sie aber immer. Und urtümlich.

Ihre Ufer sind gesäumt von besonderen Orten, die man heutzutage wohl als Kraftplätze bezeichnen würde. Die Isel lädt einmal zum Nachdenken ein, dann zum Verweilen und ein Stück weiter zum ehrfurchtsvollen Staunen ob der gewaltigen Kraft des Wassers. Das Wasser hat die Flusslandschaft geformt. Besonders eindrücklich und aus nächster Nähe lässt sich das bei den im Nationalpark Hohe Tauern gelegenen Umbalfällen erleben. Die Isel ist Faszinosum, Naturschauspiel und Kulisse, die zum Innehalten einlädt. Die Isel ist ein Fluss, an dem entlangwandernd man zu sich kommt, in den Fluss. Go with the flow.

Ohne die Isel wäre alles nichts.

Ohne die Isel wäre nichts in der Gegend so, wie es ist. Bislang war sie in der

Beim und im Fluss sein, im FlowZustand dem vergletscherten Ursprung der Isel entgegenstreben. Der Weg ist das Ziel.

Öffentlichkeit eher den Eingeweihten und Naturschützern ein Begriff, um deren Erhaltung als ursprünglicher, fast unverbauter Gletscherfluss lange gerungen wurde. Sinnbildlich für dieses Ringen steht die Deutsche Tamariske. Das Engagement des Naturschutzes hat mit Blick auf den jahrelangen, umstrittenen Prozess der Ausweisung als Natura-2000-Schutzgebiet in der Bevölkerung eine Zeit lang polarisiert. Doch mittlerweile hat man sich damit angefreundet, das Flussjuwel Isel nicht länger zu verstecken, im Gegenteil: Mit dem Iseltrail erfolgte der Auftakt, um die Isel vor den Vorhang zu holen und (Weit-)Wanderern die Gelegenheit zu geben, das einmal laute, dann wieder leise, einmal tosend-imposante, dann wieder fast mäandernde Schauspiel aus der Nähe zu erfahren.

Dem Gletscherfluss jenen Raum zu geben, den er braucht, ist aber nicht allein eine Frage der Ästhetik und des Landschaftsbildes gewesen, sondern auch eine des Schutzes. Breite Ausschotterungsbecken, an denen sich Geschiebe und Treibholz anlagern kann, sind nicht nur kleine Ökosysteme, sondern dienen auch dazu, Hochwässer aufzunehmen in einer Art und Weise, dass der Fluss bei in immer kürzeren Abständen einsetzenden Wetterkapriolen keine Gefahr für den Siedlungsraum darstellt. Im Flussbett finden sich riesige Findlinge, die von der Isel flussabwärts transportiert werden und von der schieren Wucht des Wassers zeugen. Die Isel hat als dynamischer Wildfluss Raum zur Entfaltung und darf gelegentlich auch ausufern.

Die Initiative zur Schaffung eines Iseltrails ging vom Tourismusver-

band Osttirol aus. Bis zur Realisierung wurde mehr als drei Jahre lang an der Umsetzung des Projekts gearbeitet, für das es viele Stakeholder ins Boot zu holen galt. Aus der Kooperation resultierte eine Wegeführung, die besondere Plätze entlang der Isel eingerichtet und einbezogen hat, zudem gibt es am Ende des Iseltrails am Umbalkees und damit am Ursprung der Isel eine Zielpyramide „Die Isel ist ein launisches Wesen“, sagt Walter Hopfgartner, der als Leiter des Fachbereichs Wasserwirtschaft im Baubezirksamt Lienz an der Schaffung des Iseltrails mitgewirkt hat. So wie Konrad-Lorenz-Preisträger und Naturschutz-Urgestein Wolfgang Retter, unter anderem treibende Kraft hinter dem bereits 1976 verwirklichten Wasserschaupfad Umbalfälle, der nunmehr Bestandteil des Iseltrails ist. Im Zuge der Eröffnung des Weitwanderwegs bezeichnete Retter den Iseltrail als „letzten großen Stein in der Schutzmauer um die Isel“. Beteiligt war auch der Landschaftsfotograf, Journalist, Umweltaktivist und -stratege Matthias Schickhofer, der die Strecke erwandert, eindrücklich erlebt und fotografiert hat. „Der wilde Fluss ist eine andere Welt. Ein schmales Band mit einer mitunter sehr wilden Flusslandschaft, wo wir Menschen kaum präsent sind und die wir oft kaum kennen. Ich bin im Zuge meiner Erkundungen für den Iseltrail oft einfach ohne Weg am wilden Fluss entlanggegangen und in weglose Schluchten geklettert. Da gibt

Matthias Schickhofer

Matthias Schickhofer

Ob weitläufige, naturbelassene Auenlandschaft, ursprüngliche Täler oder der Umbalgletscher als Geburtsort der Isel – sie ist ein Fluss mit vielen Gesichtern.

es wirklich sehr eindrucksvolle Naturlandschaften, die sogar vielen Einheimischen unbekannt sind: nicht einsehbare Wasserfälle, moosige Schluchtwälder, weite Schotterbänke, wuchtige Felsformationen. Da wir diese wilden Orte so wenig wie möglich stören wollen, werden nur einige wenige Stichwege und Holzplattformen einen beschränkten Zugang bieten“, sagt Schickhofer.

Als besondere Glanzlichter der Wanderung am Iseltrail kann man die Iselauen und Insellandschaften bei Oberlienz, die brüllenden Feldner Katarakte, die versteckte Waldschlucht bei Virgen, den grandiosen „Grand Canyon“ zwischen Welzelach und Bobojach, den „Regenbogenwasserfall“ in der Gloschlucht bei Prägraten und natürlich die Umbalfälle und die weite Hochgebirgstundra im Vorfeld des Umbalgletschers im Nationalpark hervorheben.

Die Isel in ihrem abwechslungsreichen Lauf ist aber nicht nur für Urlaubsgäste sehens- und erfahrenswert, auch viele Einheimische haben eine emotionale Beziehung zu ihr, die mitunter auch ambivalent ist. Die Isel ist, so viel steht fest, jedenfalls ein Urquell der Freude, und mit der Schaffung des Iseltrail auch für immer mehr Menschen der Inspiration und Kontemplation und nicht zuletzt – banaler, aber gerade für Einheimische mindestens gleich wertvoll – ein wunderbarer Naherholungsraum. Marian_Kröll

„DER WILDE FLUSS IST EINE ANDERE WELT. EIN SCHMALES BAND MIT EINER MITUNTER SEHR WILDEN FLUSSLANDSCHAFT, WO WIR MENSCHEN KAUM PRÄSENT SIND UND DIE WIR OFT KAUM KENNEN.“

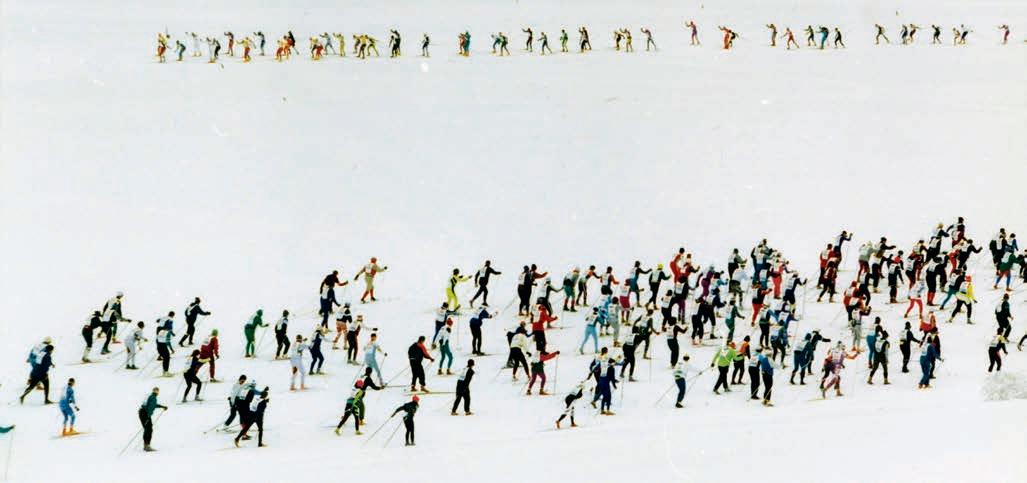

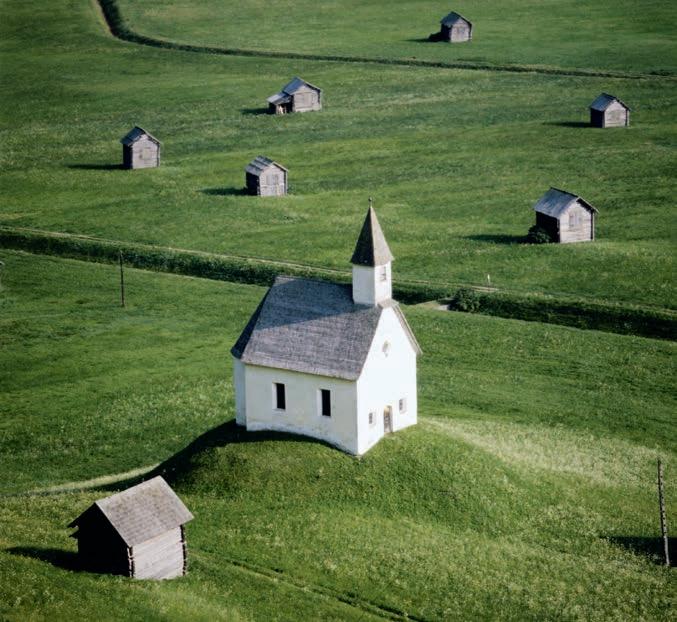

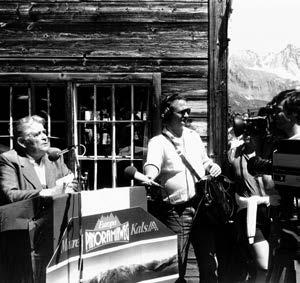

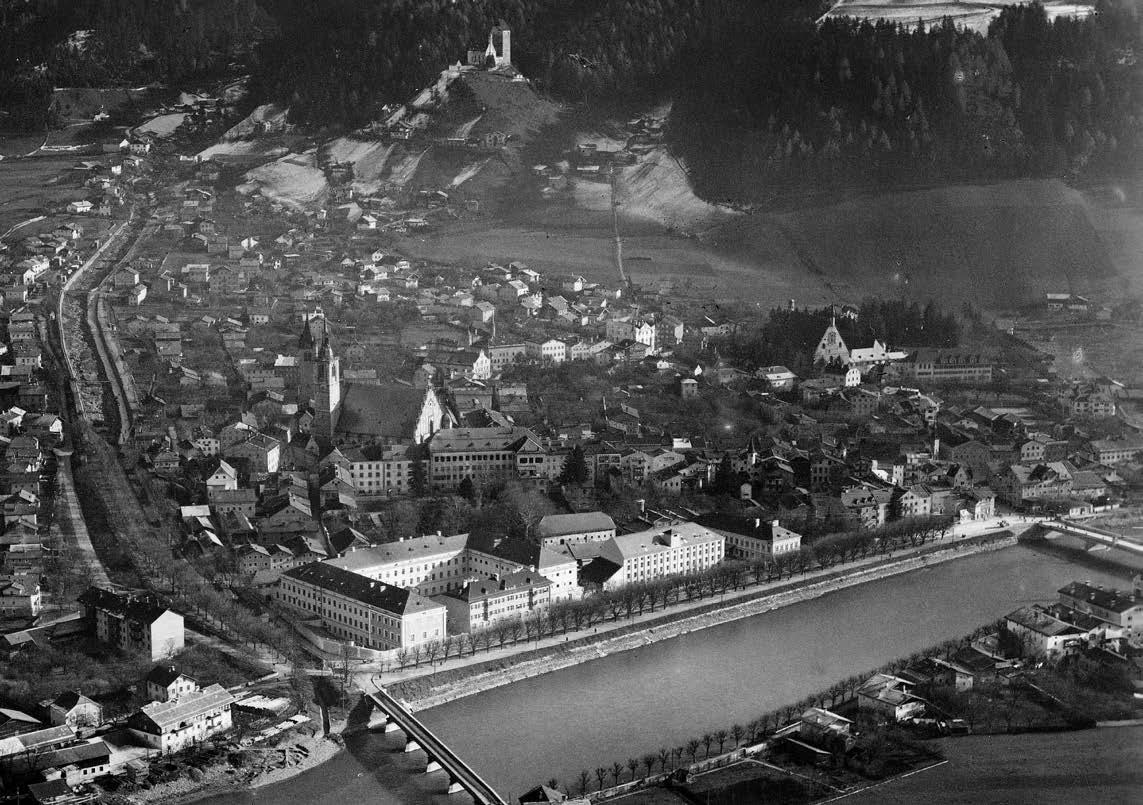

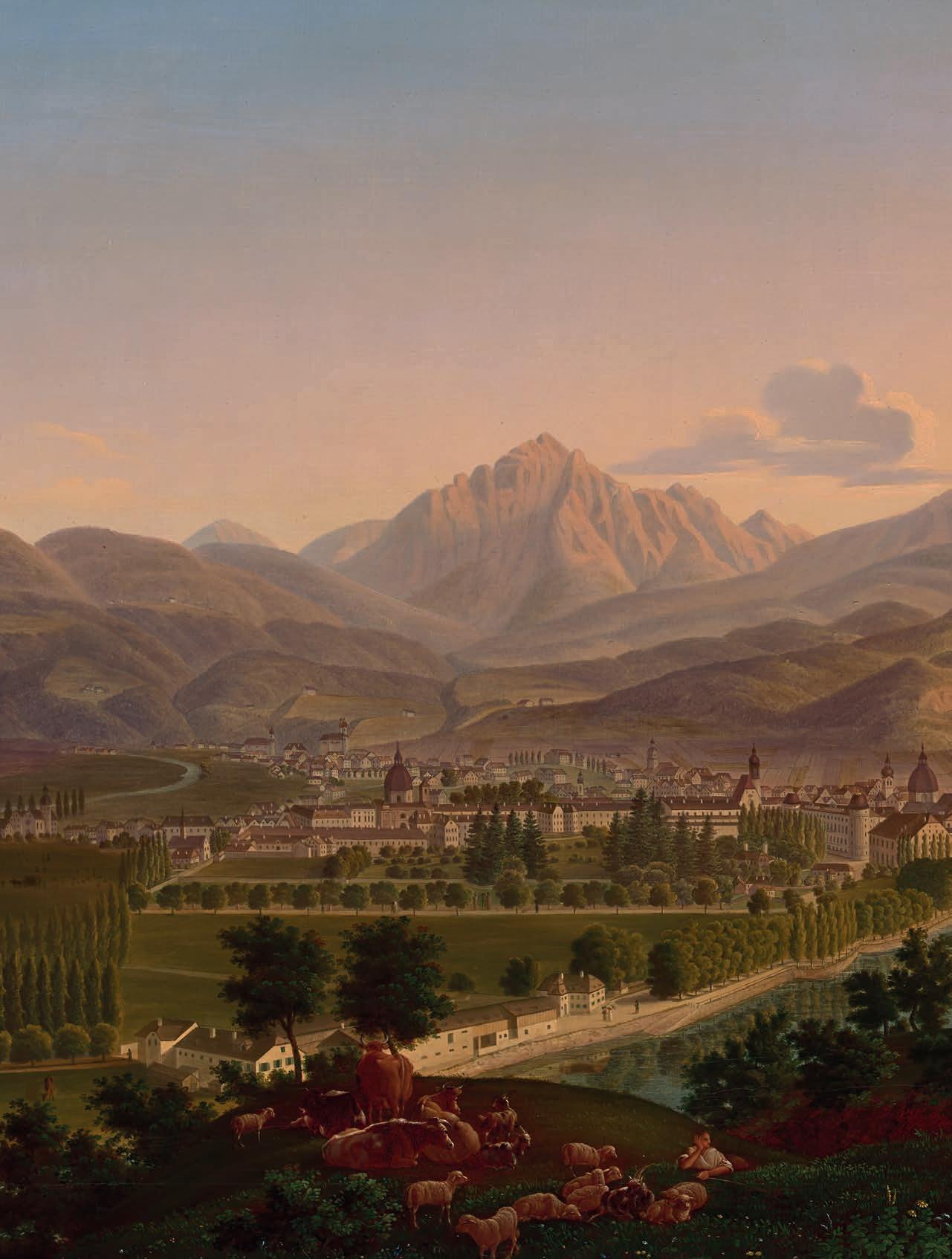

23. Dolomitenlauf im Lienzer Talboden, 22. Jänner 1995

Ein Osttiroler Fotoessay zu Tirol von 1976 bis 1998.

Diese visuelle Spurensuche im Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst (TAP – online seit 2011 unter www.tiroler-photoarchiv.eu) bewegt sich entlang der vier Leitmotive des Magazins TIROL seit 1972: Die Natur ist der Rohstoff, den es zu bewahren gilt. Der Mensch als Individuum bzw. als (große oder kleine) Gruppe bewegt und trägt zur Gesellschaft bei. Das Land wird gestaltet, direkt und indirekt, auf vielfältigste Weise, durch kleine Schritte oder jahrzehntelanges Tun. Das Leben durchzieht alle Bereiche, wir führen uns (hoffentlich) Gutes zu.