ANNA • JOSEPH • ICON

EXPLORE THE NEW COLLECTIONS

EXPLORE THE NEW COLLECTIONS

Hier Gletscher, die Sommer für Sommer unaufhaltsam ihrem nahen Ende entgegenschmelzen. Dort die Inszenierung der Hannibal’schen Alpenüberquerung mit Pistenbullys, Hubschraubern und Hunderten Akteuren auf dem Rettenbachferner im Ötztal. Ja, so ambivalent kann Tirol sein. Und weil es die Realität im Land abbildet, sehen wir auch keinen Grund, nicht beides im selben Heft darzustellen. Bildgewaltig, ganz so, wie es unsere Art ist.

Damit sind wir schon mittendrin in dieser Ausgabe und die Ambivalenz geht weiter. Wir waren beim Krampuslauf in Oberlienz und haben davon neben dessen Geschichte auch viele Bilder mitgebracht. Selbst wenn im Krampusbrauch viele Widersprüchlichkeiten liegen, ist die Tradition ungebrochen – das gilt für jene, die sich für die Umzüge in das schwere Krampuszeug werfen ebenso wie für die Schnitzer der furchterregenden Holzlarven. Neben solch lebendem und lebendigem Brauchtum trägt auch das baukulturelle Erbe wesentlich zur Tiroler Eigenheit und zum Erscheinungsbild von Orten und Landschaft bei. Doch zuweilen geht es diesem Erbe so wie

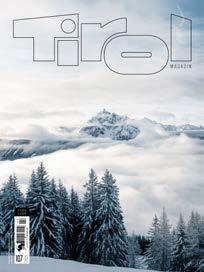

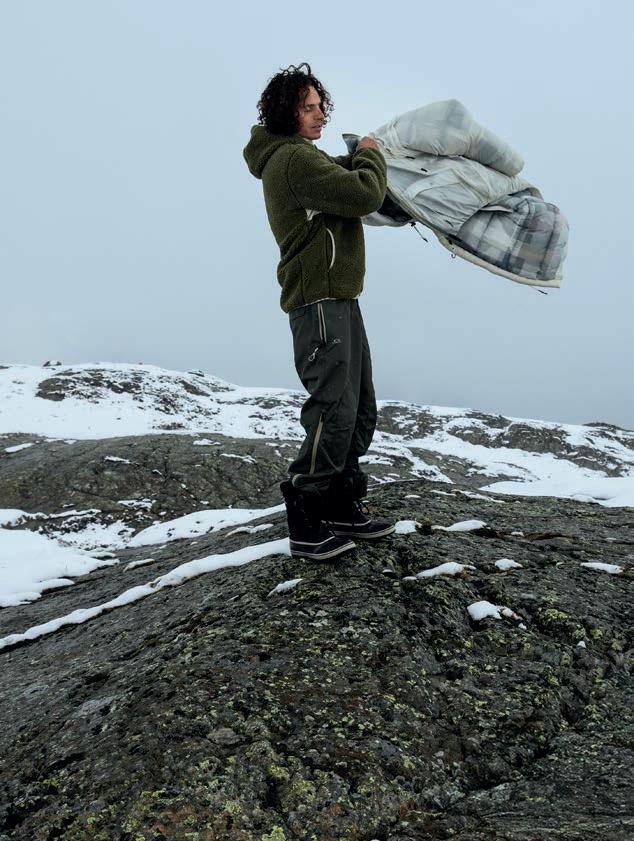

Majestätisch und geheimnisvoll erhebt sich die Serles aus dem Nebelmeer, über dem auch unser Fotograf in winterlicher Landschaft wandert.

Foto: Christian Mair Instagram: chris.ma__

den Gletschern: Es droht für immer zu verschwinden. Dass das nicht passiert, darauf schaut unter anderem Tirols oberste Denkmalschützerin, Landeskonservatorin Gabriele Neumann.

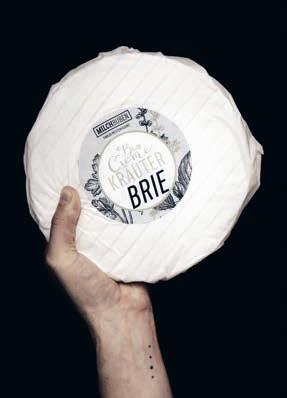

Ganz eindeutig indes zählt Juan Amador aus Wien zu den besten Köchen Österreichs. Seine rechte Hand – und gehandelter Nachfolger – ist David Fleckinger. Ein Tiroler. Unbestritten ist auch, dass die Milchbuben im Unterland ganz ausgezeichneten Käse machen.

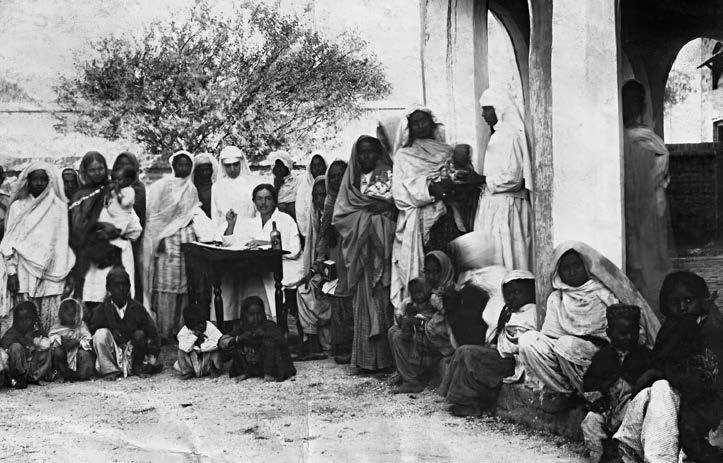

Zu guter Letzt nehmen wir Sie in dieser Ausgabe mit in den äußersten Westen Tirols: nach Steeg nämlich. Dort wurde 1892 Anna Dengel geboren. Sie war Ärztin und Ordensschwester und weil sie das damalige Kirchenrecht daran hinderte, im Habit medizinisch tätig zu werden, gründete sie vor genau 100 Jahren die Missionsärztlichen Schwestern. Bis heute sind diese weltweit im Kampf gegen Armut, Unterernährung, mangelnde Bildung und unzureichende Wasserversorgung tätig.

Wir wünschen Ihnen eine vielfältige Lektüre und einen wunderbaren Winter!

In der vergangenen Ausgabe ist uns beim Fotonachweis zum Beitrag von Köchin Marina-Selina Sapper (Tirol Magazin #106, Seite 136–143) ein Fehler unterlaufen. Die Bilder sind nicht von Jürgen Schmücking – er hat den Text dazu geschrieben –, sondern von Kathrin Buschmann, die auch ganz wunderbare Hochzeitsfotos macht. Wir bitten um Entschuldigung. Kathrin Buschmann Fotografie, St. Michael im Lungau, www.kathrinbuschmann.com

„Ewiges Eis“ waren die Gletscher einst für mich. Als ferne, gefährlich schöne, mystische Eisriesen blieben sie eine Konstante meiner Kindheit und Jugend. Mit dem zunehmenden Klimawandel wurden wir jedoch alle mit der Verletzlichkeit und auch Vergänglichkeit unserer Gletscher konfrontiert.

Schon in meiner Zeit als Profisportler und später als Filmemacher bot mir die alpine Landschaft die Grundlage für meine Tätigkeiten. Ob im Tourismus oder im Sport blieb meine filmische Basis weiterhin auf die uns umgebenden Bergwelten gerichtet. Dabei rückten die ökonomischen Anforderungen und deren ökologische Folgen immer weiter in meinen Fokus.

In kritischer Auseinandersetzung widmete ich mich beispielsweise den Zusammenhängen der Nutzung von Wasserkraft und dem damit einhergehenden Verlust an Biodiversität und Freiflächen in Tirol. Durch mein letztes Projekt, das sich mit der Gletscherschmelze auseinandersetzt, durfte ich einen Einblick in die damit verbundene Komplexität der widerstrebenden Sachverhalte gewinnen. Vielen sind die Gefahren und Risiken nicht bekannt, die mit dem Abschmelzen der Gletscherflächen einhergehen. Unsere Gletscher sind nicht nur ökonomische Grundlage von Tourismusgebieten und Alpinisten, sondern stellen auch große Wasserspeicher dar. Verschwinden diese, verändert sich auch das Abflussverhalten des

Niederschlags und damit eine wesentliche Grundlage für die Ökologie unserer Flusslandschaften. Damit gehen Herausforderungen für die Landwirtschaft und auch multiple Probleme für den Tourismus einher. Gerade Gegenden, die stark auf die touristische Nutzung ihrer Naturflächen ausgerichtet sind, werden erkennen, dass sich diese natürlichen Voraussetzungen stark verändern. Ein „Weiter wie bisher“ wird unter den täglich erlebten Veränderungen durch den Klimawandel wohl nur noch ein Wunschdenken sein.

Ziehen die Gletscher sich zurück, und zurückziehen werden sich die Tiroler Gletscher in den nächsten Jahrzehnten nahezu vollständig, bildet sich eine wertvolle Pioniervegetation mit Pflanzen, die für ihr Überleben auf genau diese Flächen angewiesen sind. Neue natürliche Attraktionen könnten dabei entstehen. Mit Baggern, Steinbrechern und Planierraupen zerstören wir allerdings diese Flächen. Die Umgestaltung der Landschaft für Skipisten vernichtet Naturflächen und diese planierten Autobahnen werden auch in zehntausend Jahren noch im Hochgebirge sichtbar sein. Hochsensible Lebensräume und Heimstätten der Artenvielfalt werden dabei für immer zerstört.

Die Entwicklung des Tiroler Tourismus in den großen Skigebieten ist für die einen ein beispiellos rühmliches Erfolgsprojekt, für die anderen aber auch bedenklich. Und beide haben Recht.

In den stark expandierenden Tourismusgebieten fühlt sich dieses andauernde Wachstum vielleicht nachvollziehbar und notwendig an, die Nachfrage muss bedient und das Potenzial ausgeschöpft werden. Der Blick auf die zu erzielenden Umsätze und auf die wachsende Wirtschaftsleistung kann den Blick auf die damit verbundenen Verluste an überlebenswichtigen und schützenden Naturgebieten zumal versperren. Noch dazu sollte bedacht werden, dass dies die wirtschaftliche Abhängigkeit ganzer Regionen vom Tourismus immer weiter verstärkt.

Um Pisten am Gletscher für den Skibetrieb zu bewahren, werden über die Sommermonate Abdeckvliese verwendet. Diese Vliese stoßen Mikroplastik aus, welches ins Schmelzwasser und über den Wind in alle Bereiche unserer Umwelt gelangt. Pistenpräparation braucht Diesel und schweres Gerät im Hochgebirge. Durch die Schneegewinnung und das dafür notwendige Anlegen von Speicherteichen verändert sich der Wasserhaushalt am Berg. Der Stromverbrauch der Kunstschnee- und Liftanlagen ist extrem hoch. In Tirol ist der Ausbau der alpinen Infrastruktur zu der astronomischen Möglichkeit gewachsen, stündlich 1,4 Millionen Menschen auf den Berg zu bringen. Den größten Anteil der Emissionen eines Urlaubs stellt aber der Individualverkehr bei An- bzw. Abreise der Gäste dar.

In meinen Filmen versuche ich, neue Denkwege und Perspektiven anzubieten. Ist ein Wirtschaften auf Kosten der Natur, der Lebensqualität und auf

Kosten der Jugend noch zeitgemäß? Abwanderung ist in den stark expandierenden Tourismusgebieten ein Faktum. Ein deutliches Zeichen. Es stellt sich die Frage, wie viel Raubbau an Mensch und Natur noch begangen werden kann, bis selbst die Gäste das Interesse an diesen künstlichen Erlebniswelten in den Bergen verlieren. Aber in Tirol könnten mit wegweisenden Innovationen auch Projekte entwickelt werden, die in eine sich verändernde Zukunft weisen und damit Pioniergeist zeigen.

Mit meiner Kamera und meinen Recherchen kann ich einen Blickwinkel anbieten, der vielleicht nicht leicht einzunehmen ist und manchmal verborgen bleibt. Dabei wurde für mich deutlich, dass es langfristiger Entwicklungsziele bedarf.

Die Öffentlichkeit sollte informiert, sensibilisiert und in Entscheidungsprozesse über ihren Lebensraum eingebunden werden. Unsere Kinder, denen wir diese so wunderbare Tiroler Naturlandschaft hinterlassen, sollten in all unseren Überlegungen berücksichtigt werden.

Nachhaltigkeit ist kein Marketingslogan, sondern bedeutet, dass wir wirtschaftlich und ökologisch für unsere Nächsten und Nachkommenden lebenswerte und innovative Zukunftsmodelle anstreben und dabei auch die unverwechselbare Natur, in der wir leben, bewahren und wiederherstellen. Den Ort, nach dem sich auch die meisten Urlauber und Gäste sehnen, wenn sie nach Tirol kommen.

Ihr Harry Putz

Harry Putz ist Filmemacher, Tourismuskind, ehemaliger Snowboardprofi und Kulturschaffender. Der Gründer und Kurator des Freeride Filmfestival widmet seine Filmarbeit Natur- und umweltaktivistischen Themen in Tirol. Mit seiner aktuellen

Doku „Requiem in Weiß – über das würdelose Sterben unserer Gletscher“ reflektiert Putz das Gletschersterben anhand vielfältiger Sichtweisen aus Tirol. Einige Bilder daraus haben wir im Anschluss für Sie. freiluftdoku.com

Mit „Requiem in Weiß“ inszeniert Filmemacher Harry Putz eine eindringliche filmische Hommage an das Sterben der Gletscher in den Alpen. Durch tiefgehende Interviews verwebt er Wissenschaft und Emotion zu einer bewegenden Dokumentation. Gedreht an 14 Gletschern in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz stellt der 60-minütige Film am Ende die unumgängliche Frage: Wie wollen wir unsere Gletscher verabschieden? www.requieminweiss.com

34_Open-Air Laboratory

At Lake Gossenköllesee in Kühtai, researchers are studying the development of the highalpine ecosystem. In the icy mud, they are discovering both new viruses with protective properties and traces of microplastics carried from distant regions.

63_Terrifying Delight

In Oberlienz, a small village in East Tyrol, a very special time begins with the first frost: the Krampus season.

70_The State Conservator

Gabriele Neumann bears ultimate responsibility for around 5,000 listed buildings across Tyrol.

98_Social Pioneer

Anna Dengel made the impossible possible.

106_A Tyrolean in Vienna

Tyrolean Schlutzkrapfen in a Michelin-starred restaurant? Yes, says David Fleckinger.

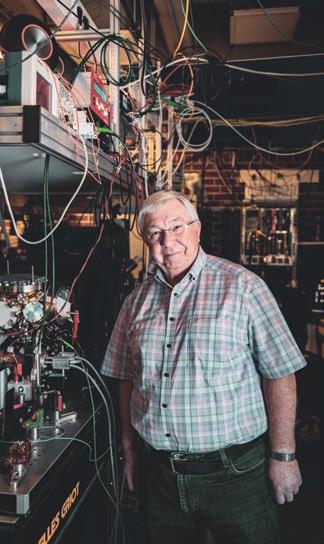

115_Tyrol in Superposition

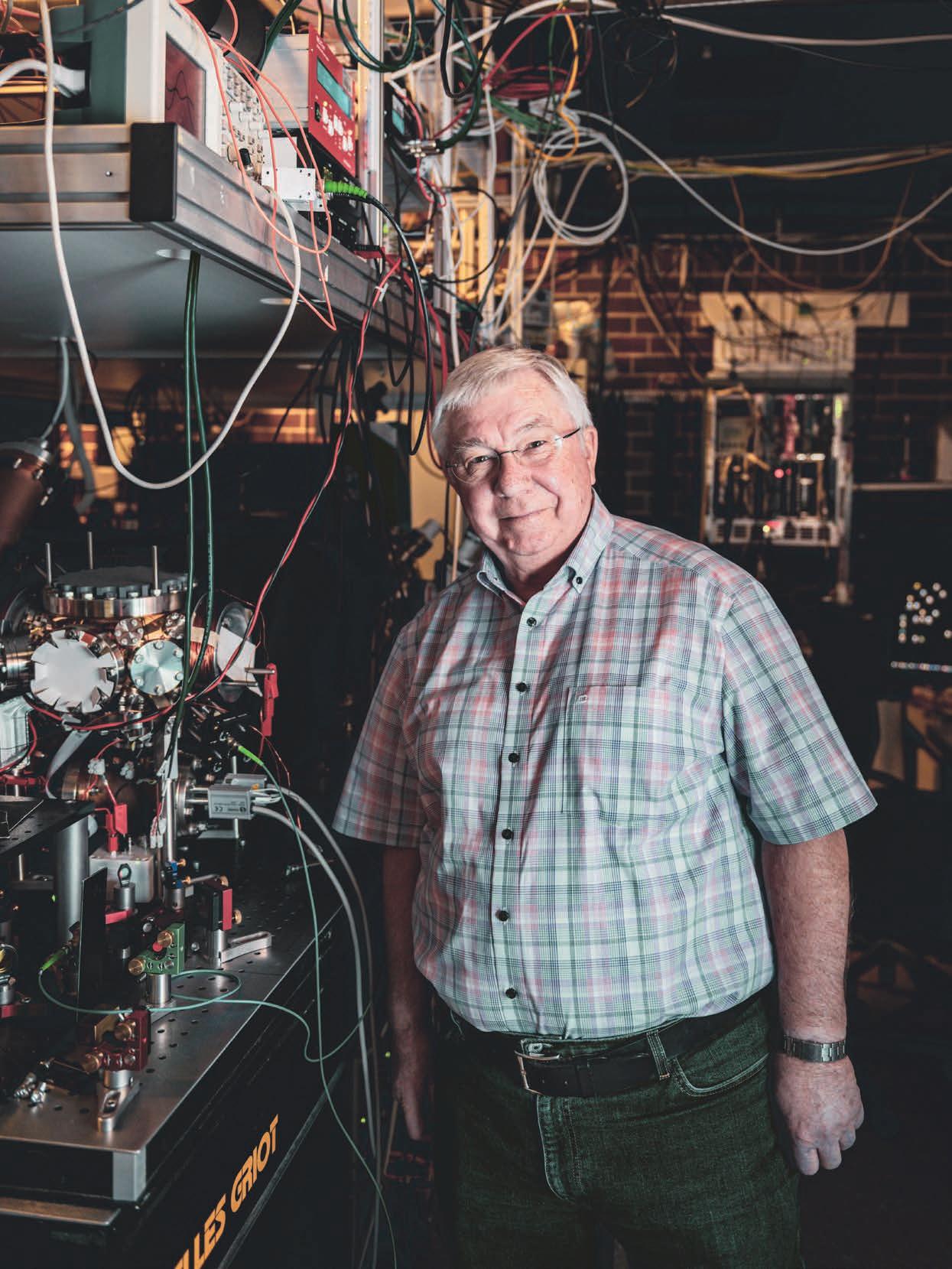

Tyrol has become a centre for quantum research – thanks in part to Rainer Blatt.

122_Hard Days, Soft Cheese

With their cool, contemporary image, the Milk Boys are shaking up the local cheese scene.

132_A Heart for Steel

In a small garage in Imst, Wolfgang Leiter has realised a dream: he forges knives of extraordinary quality and elegance.

28_Freiluftlabor

Am Gossenköllesee im Kühtai wird zur Entwicklung des hochalpinen Ökosystems geforscht. Im eisigen Matsch finden sich neue Viren mit Schutzfunktion genauso wie Mikroplastik aus entfernten Regionen.

52_Furchtbare Freude

Im Osttiroler Dorf Oberlienz liegt in der Zeit um den Krampustag etwas Besonderes in der Luft.

58_Wie früher, nur besser

Bert Steiner schnitzt Krampuslarven im traditionellen Oberlienzer Stil –auf seine ganz eigene Weise.

64_Die Landeskonservatorin

Gabriele Neumann ist letztverantwortlich für rund 5.000 denkmalgeschützte Gebäude in Tirol.

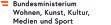

74_Alpen. Gletscher. Hannibal. Als Hannibal am Rettenbachferner den Weg ins Ötztal fand.

92_Sozialpionierin

Anna Dengel hat Unmögliches möglich gemacht.

100_Ein Tiroler in Wien Schlutzer im Sternerestaurant? Ja, findet David Fleckinger.

108_Tirol in Superposition

Der Quantenstandort Tirol hat sich entwickelt – auch dank Rainer Blatt.

116_Harte Tage, weicher Käse

Mit einem coolen und modernen Auftritt rocken die Milchbuben im Moment die heimische Käseszene.

126_Ein Herz für Stahl

In einer kleinen Garage in Imst hat sich Wolfgang Leiter einen Traum erfüllt. Er schmiedet Messer von unfassbarer Qualität und Eleganz.

4_Editorial | 6_Kommentar | 14_Tirol in Bildern

36_Nationalpark Hohe Tauern | 42_Am Wilden Kaiser 46_Bucketlist | 144_Kurz und bündig | 146_ Impressum

Raus aus dem Alltag – hinein ins Abenteuer. Tirol entfaltet seine ganze Pracht in atemberaubenden Landschaften, idyllischen Plätzen und versteckten Naturjuwelen. Hoch oben am Berg, entspannt am See oder mittendrin: Wir nehmen Sie mit zu den schönsten Plätzen zum Träumen und Entdecken.

Still und klar liegt er zwischen angezuckerten Bergen und unter einer Decke aus kalter Luft, das Wasser spiegelglatt. Im Winter entfaltet der Achensee seinen ganz besonderen Zauber, ruhiger als im Sommer, friedlicher vielleicht. Wegen seiner Tiefe von bis zu 133 Metern friert der See nicht zu, die Achenseeschifffahrt legt auch in der kalten Jahreszeit ab.

Die einzigartig-urige Kamelisenalm in Osttirol ist beliebter Rastplatz, begehrtes Fotomotiv und der Inbegriff eines Wintermärchens. Die Winterwanderung zur Alm nimmt Sie mit auf eine Reise durch die unberührte Schönheit des Villgratentals und eröffnet fantastische Ausblicke.

Einer silbernen Kobra gleich erhebt sich die Bergiselschanze hoch über die Stadt. Entworfen von Stararchitektin Zaha Hadid, wurde die Schanze nach dem Abriss der alten im Jahr 2002 neu aufgebaut. Am Bild gleitet der Blick auf die gegenüberliegende Talseite, hinauf auf die Seegrube im Norden der Stadt.

Ein atemberaubender Wintermorgen am Wilden Kaiser: Die ersten Sonnenstrahlen tauchen die schneebedeckten Gipfel in goldenes Licht, während Nebelschwaden sanft durch das Tal ziehen. Die klare Bergluft und die Farben des Sonnenaufgangs schaffen eine magische, winterlich-märchenhafte Atmosphäre, die einem Augen und Herz aufgehen lässt.

Der Galzig gilt im Winter als der Knotenpunkt des Skigebiets St. Anton am Arlberg, eine der schneesichersten Regionen der Alpen. Hier vereinen sich alpine Abenteuer und unvergleichliche Bergerlebnisse zu Momenten für die Ewigkeit. Und wenn sich der Nebel lichtet, ist die Aussicht so prickelnd wie faszinierend.

Der sanfte Winter ist ein Gegenentwurf zur Hektik des Alltags. Er lehrt uns, dass Geschwindigkeit nicht immer gleichbedeutend mit Erfüllung ist. Dass das wahre Erlebnis oft im Einfachen liegt: in der frischen Luft oder im rhythmischen Klang der eigenen Schritte. Skitouren sind dabei die wohl schönste Einladung, den Bergen zuzuhören – wie hier in Galtür zur Breitenspitze/Zeinisjoch.

Kaum eine Wintersportart verbindet Bewegung, Natur und Genuss so leichtfüßig miteinander wie der Langlauf. Der Sonne entgegengleiten und durchatmen: Langlaufen in der Region Seefeld ist eine echte Wohltat für Körper und Geist.

20.01. Bonnie Tyler, Finkenberg

24.02. DJ Ötzi Gipfeltour, Tux-Lanersbach

27.03. Die Crème de la Crème der Kölner Kultbands: Cat Ballou, Höhner, Rabaue Hintertuxer Gletscher

09.04. BBQ-Frühschoppen mit Grillweltmeister Adi Bittermann & DJ Realize Hintertuxer Gletscher

18.04. Oimara Talstation Hintertuxer Gletscher

Der Gossenköllesee im Kühtai ist ein einzigartiges Freiluftlabor auf über 2.400 Metern Höhe. Forscherinnen und Forscher wie Birgit Sattler, Ruben Sommaruga und Alessandra Cera untersuchen die Entwicklung eines hochalpinen Ökosystems – und finden dabei Nährstoffe im eisigen Matsch, neue Viren mit Schutzfunktion und Mikroplastik aus entfernten Regionen.

„VIELE KOLLEGEN SCHERZEN, DASS DER GOSSENKÖLLESEE

Ruben Sommaruga

Die Gosse, ja, das ist meine zweite Heimat“, lacht Birgit Sattler, die weder zählen noch sich daran erinnern kann, wie oft sie schon hier heroben war. Hier, das ist auf 2.416 Metern Höhe, über dem Kühtaisattel in den Stubaier Alpen. Hier, das ist am Gossenköllesee, von den Limnologen liebevoll Gosse genannt. Zu Beginn der 1990er-Jahre war sie zum ersten Mal hier, damals noch Studentin der Biologie. Heute ist Birgit Sattler eine fixe Größe am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck und international ausgewiesene Expertin für die Ökologie von Eis und Gletschern. „Und Hüttenwirtin“, ergänzt sie lachend. Denn beim Gossenköllesee steht eine kleine Hütte. Laborplätze, Schlafmöglichkeiten, Küche und Sanitäranlagen machen sie zur hochalpinen Forschungsstation.

Das vielfältige Leben im Eis.

Die Forschung an Hochgebirgsseen als einzigartige Ökosysteme geht an der Universität Innsbruck auf Roland Pechlaner zurück. In den 1950er-Jahren startete er seine wissenschaftliche Arbeit auf der anderen Talseite des Kühtais an den Finstertaler Seen. Mit dem Bau des Staudamms für das Wasserkraftwerk Sellrain-Silz wurde das Finstertal samt seinen Seen geflutet, Pechlaner fand mit dem Gossenköllesee eine Alternative. Ab 1975 wurden hier für unterschiedliche Projek-

Der Gossenköllesee ist als einziger Hochgebirgssee Österreichs in die zwei globalen Langzeitforschungsnetzwerke LTER (Long-Term Ecological Research, seit 2014) und GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network, seit 2015) eingebunden. Beide Netzwerke sammeln und interpretieren weltweit Daten, um die Entwicklung von Ökosystemen unter dem Aspekt des Klimawandels zu beobachten, zu vergleichen und besser zu verstehen. GLEON legt ein besonderes Augenmerk auf die Langzeitdaten von Seen. Ist der See zugefroren, werden die Eisbedeckungsdauer, die Eisdicke und die Zusammensetzung des Eises festgehalten. Das ganze Jahr über werden die Leitfähigkeit des Wassers, sein pHWert, der Sauerstoffgehalt, der Chlorophyll-Anteil im Wasser sowie die gesamte Wasserchemie gemessen, die gewonnenen Daten werden an der Universität analysiert.

te Daten erhoben, die ursprüngliche Forschungsstation wurde Anfang der 1990er-Jahre unter der Leitung von Pechlaners Nachfolger Roland Psenner saniert. Den Umbau mitbetreut hat damals schon „Hüttenwirtin“ Sattler. „Das Ziel war, die Station nicht nur für punktuelle Arbeiten zu nutzen, sondern sie auch fit für Langzeitbeobachtungen zu machen. Eine Voraussetzung dafür war etwa die Umstellung auf eine emissionsfreie Heizung“, erinnert sich Sattler.

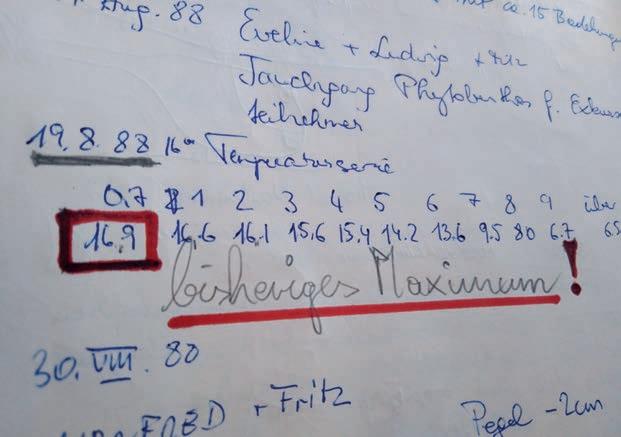

Seit 2014 ist der Gossenköllesee als einziger Hochgebirgssee Österreichs Teil der weltweiten Langzeitforschungsnetzwerke LTER (LongTerm Ecological Research) und GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network), für die hier umfassend Daten erhoben werden. Aber auch alte, schriftliche Quellen sind von Interesse. Im Hüttenbuch ist 1988 etwa das überraschend hohe Maximum der Wassertemperatur von 16 °C vermerkt, im Jahr 2020 lag sie bei 20 °C. Andere Langzeitdaten bestätigen den Trend: Der See friert später zu, die Eisdecke verschwindet immer früher, die Dicke der Eisschicht nimmt im Durchschnitt ab. Für LTER und GLEON kommt Sattler das ganze Jahr über allein oder mit anderen Forschern einmal im Monat zum See, um die Standardbeprobung vorzunehmen. „Während der Skisaison können wir die KaiserBahn der Kühtaier Bergbahnen nutzen, von der Bergstation sind es dann noch 15 Minuten“, ver-

weist sie auf das gute Einvernehmen mit den Liftbetreibern. Ansonsten geht es mit den Tourenski oder zu Fuß zum See. „Die gute Erreichbarkeit ist sicher ein Vorteil“, sagt die bergaffine Forscherin, die über den Gossenköllesee zu ihrem heutigen Spezialgebiet, dem Eis, besser gesagt, dem vielfältigen Leben im Eis, gefunden hat.

„Im Eis leben viele Mikroorganismen. Sie fühlen sich dort wohl, weil sie sicher vor Räubern sind und gut versorgt werden“, weiß Sattler. Schicht für Schicht ist die Eisdecke aufgebaut, die den Gossenköllesee in der Regel von Oktober bis Juni bedeckt. Im Herbst beginnt das Wasser zu gefrieren, dann fällt Schnee auf diese erste Eisschicht. In diesem Klareis bilden sich feine Risse, durch die Wasser dringt, das den Schnee flutet. Dieser Matsch gefriert zu Trübeis, auf das wieder Schnee fällt. „Auf diese Art entsteht eine Eisdecke wie eine dicke Mannerschnitte. Die Schokoschichten sind die nährstoffreichen Matschschichten, in denen die Mikroorganismen leben“, erzählt Sattler, die ihre „Mannerschnitte“ mit ausgebohrten Eiskernen analysiert. Wenn die Eisschicht im Sommer schmilzt, werden alle Nährstoffe und die darin lebenden Mikroorganismen in das Seewasser abgegeben. „Das ist wie ein ‚First Flush‘“, vergleicht Sattler dieses Ereignis mit der ersten nährstoff- und aromenreichen Teeernte im Frühjahr. Für die im Gossenköllesee lebenden Organismen ist dieser First Flush jedenfalls ein lebensnotwendiger Dünger und somit ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems.

Als Birgit Sattler in den 1990er-Jahren auf Kongressen über die Vielfältigkeit und Bedeutung von „Leben im Eis“ berichtete, „wurde ich fast ausgelacht“, erinnert sie sich. Doch schon bald stieß sie auf reges Interesse. Ob sie denn nicht ihr im alpinen Hochgebirgssee gewonnenes Know-how in eine Antarktis-Expedition einbringen

„IM EIS LEBEN VIELE MIKROORGANISMEN. SIE FÜHLEN SICH DORT WOHL, WEIL SIE SICHER VOR RÄUBERN SIND UND GUT VERSORGT WERDEN.“

Birgit Sattler

möchte, wurde sie 1996 bei einer Tagung in den USA gefragt. Sattler sagte zu, seither nahm sie an 19 Forschungsreisen in die Arktis und Antarktis teil, um die dortige mikrobielle Artenvielfalt zu untersuchen. Auch Gletschereis beherbergt solch ein Mikrobiom, das eine entscheidende Rolle für Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe in den Gletscherregionen spielt. Um dieses Mikrobiom zu schützen, arbeitet Sattler auch mit den heimischen Gletscherbahnen zusammen an einer nachhaltigen Lösung zur Gletscherabdeckung, die ökologisch gesehen immer ein Kompromiss ist. „In einer Studie konnten wir zeigen, dass herkömmliche Vliese, mit denen Gletscherflächen abgedeckt werden, Einfluss auf die mikrobielle Artenvielfalt nehmen. Zudem gelangt durch sie Mikroplastik in das Eis“, sagt Sattler. Auf den Bericht meldete sich ein Faserhersteller, aktuell wird in Kooperation mit Gletscherbahnen an biologisch abbaubaren Vliesen geforscht, die weniger Einfluss auf die Mikroorganismen und das sensible Ökosystem nehmen und gleichzeitig den Anforderungen der Bahnbetreiber entsprechen.

Aufsteigen, um zu lernen.

Von der KaiserBahn war noch nichts zu sehen, als Sattlers Institutskollege Ruben Sommaruga das erste Mal zum Gossenköllesee aufstieg. Für den Forscher aus Uruguay war das im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. „Uruguay ist so hügelig wie die Toskana, der höchste ‚Berg‘ ist knapp über 500 Meter hoch“, erzählt der Ökologe, der Anfang der 1990er-Jahre für das Doktorat und später im Rahmen eines EU-Projekts nach Innsbruck gekommen (und der Liebe wegen in Tirol geblieben) ist. Für Sommaruga war es daher eine richtige Challenge, es fehlte die alpine Erfahrung „und auch das Training“, meint er mit einem Schmunzeln. Der Gebirgs-

see nahm ihn aber sofort gefangen. Bis dahin hatte er sich mit nährstoffreichem, daher trübem Wasser beschäftigt, auf über 2.000 Meter Höhe konnte er metertief auf den Grund sehen. „Ich stellte mir gleich die Frage, wie sich die Lebewesen im Wasser, von Mikroorganismen bis hin zu kleinen Krebsen, vor UV-Strahlung schützen“, erinnert sich der Forscher.

Die Suche nach der Antwort machte aus dem Biologischen Ozeanografen einen international anerkannten Limnologen, einen Experten für Binnengewässer. Sommaruga konnte erstmals zeigen, dass Algen auch im Gossenköllesee und in anderen Hochgebirgsseen unsichtbare Sonnenschutzfaktoren –sogenannte Mycosporin-ähnliche Ami-

nosäuren (MAAs) – produzieren und diese dann über die Nahrungskette in andere Organismen, zum Beispiel den Ruderfußkrebs, gelangen, die damit vor der UV-Strahlung geschützt werden. Aufgrund dieses Potenzials wird weltweit an MAAs als Basis für einen natürlichen Sonnenschutz für Menschen geforscht. Sommaruga konnte aber auch zeigen, dass der Stickstoffgehalt des Wassers dabei eine wichtige Rolle spielt. Je weniger Stickstoff, desto weniger MAA produzieren die Algen, sie behelfen sich aber, indem sie einen anderen inneren Sonnenschutz oder besser gesagt Antioxidantien – Carotinoide –produzieren. Für den Algen fressenden Ruderfußkrebs bedeutet dies, dass er eine knallrote Farbe annimmt.

Algen, MAAs, Carotinoide und Ruderfußkrebs sind für Sommaruga nur ein Beispiel, „aus dem wir lernen können, wie sich Organismen an diese harschen Bedingungen angepasst haben“. Hochgebirgsseen als Ökosysteme sind keinem bzw. nur geringem direkten menschlichen Einfluss ausgesetzt, ihre Organismen sind hochspezialisiert. Ein spezielles Bakterium, das 2019 im Gossenköllesee erstmals nachgewiesen wurde, ist etwa ein „Hybridbakterium“. „Das Bakterium nutzt, je nach Lichtverhältnissen, unterschiedliche Methoden der Energiegewinnung. Bei niedrigen Temperaturen und wenig Licht greift es zur Photosynthese, bei hoher Lichtintensität und etwas höheren Temperaturen kommt ein anderer Mechanismus

Am Gossenköllesee wird geforscht –zum vielfältigen Leben im Eis und der Entwicklung von Ökosystemen. Es werden Langzeitdaten gesammelt zur Eisdicke oder dem Sauerstoffgehalt im Wasser und dabei neue Viren gefunden oder Nährstoffe im eisigen Matsch.

zum Tragen – eine Rhodopsin-basierte Protonenpumpe“, berichtet Sommaruga, für den sich nun die Frage stellt, ob auch andere Organismen in Hochgebirgsseen, etwa Algen, beide Mechanismen nutzen. „Das wäre eine unglaubliche Entdeckung nach mehr als 100 Jahren Forschung“, ist Sommaruga überzeugt, der diese Arbeit mit Kollegen aus Tschechien durchgeführt hat.

Kleiner See, grosse Forschung.

„Am Gossenköllesee forschen nicht nur wir, sondern viele Kollegen aus anderen Ländern“, betont Birgit Sattler die Einzigartigkeit des alpinen Freiluftlabors. Eine dieser Kolleginnen ist Alessandra Cera. Die italienische Limnologin arbeitet aktuell an der Universität Wien in dem EU-Projekt FLOAT, das die Emission, die atmosphärische Verbreitung und den Niederschlag von Mikroplastik simuliert. „Diese Simulation und die geschätzte Konzentration von Mikroplastik, das durch atmosphärische Prozesse wie Wind oder Regen in Binnengewässern abgelagert wird, überprüfen wir durch Messungen. Eines dieser Gewässer ist der Gossenköllesee“, erklärt Cera. Im Juli 2025 entnahm sie erstmals Wasserproben, zudem wurden rund um den See zehn Messgeräte aufgebaut. Zwei Monate später war sie wieder in Tirol, entnahm wieder Wasserproben und baute die Messgeräte ab. Die Daten werden in den kommenden Monaten analysiert und mit Daten anderer Standorte verglichen. „Es wird interessant sein, die Häufigkeit von Mikroplastik in städti-

schen Ballungszentren und abgelegeneren Gebieten zu vergleichen. Es ist möglich, dass der Wind Mikroplastik weit von den Quellen wegträgt und so selbst scheinbar unberührte Umgebungen kontaminiert. Unsere Forschung trägt dazu bei, diese Informationen zu überprüfen“, beschreibt Cera einen Teil des FLOAT-Projekts, dem wohl noch die wissenschaftliche Veröffentlichung folgen wird.

„Viele Kollegen scherzen, dass der Gossenköllesee gemessen an seiner kleinen Fläche von gerade mal 1,6 Hektar die größte Dichte an wissenschaftlichen Publikationen hat“, meint Ruben Sommaruga über den „Output“ des Hochgebirgssees. Er selbst zeigt sich immer wieder überrascht, was der See noch in sich verbirgt. „Bergwanderer, die uns hier bei der Forschungsar-

beit begegnen, fragen oft, ob hier denn irgendetwas lebt“, erzählt er. Seit ein paar Jahren kann er von einer neuen Virengruppe berichten, die er mit Institutskollegen entdeckt hat. Dabei handelt es sich um besondere Viren – sie schützen Algen vor anderen Viren, den sogenannten Riesenviren. „Riesenviren sind darauf spezialisiert, Algen zu töten. Die neu entdeckten Viren befallen entweder gleichzeitig mit den Riesenviren die Algen oder infizieren die Algen direkt. In beiden Fällen hemmen sie den Vermehrungsmechanismus der Riesenviren und tragen so dazu bei, das ökologische Gleichgewicht des Systems zu stabilisieren“, berichtet Sommaruga. In der Zwischenzeit hat eine Gruppe der neuen Viren auch einen Namen –Gosseviren. „Sie machen den Gossenköllesee noch berühmter“, lacht der Forscher. Andreas_Hauser

The Gossenköllesee in Kühtai is a unique open-air laboratory at 2,400 metres above sea level – Austria’s only high-alpine lake within the international research networks LTER and GLEON.

For decades, measurements of temperature, ice thickness, water chemistry and biological processes have provided crucial data on how climate change affects alpine lakes. One of the leading researchers is Innsbruck ecologist Birgit Sattler, who has been studying how microorganisms survive in ice since the 1990s. Within the layered ice structures – comparable, as she likes to say, to a Manner wafer – bacteria thrive in nutrient-rich bands whose meltwater in summer fertilises the lake’s ecosystem.

Sattler also explores microorganisms in glaciers and has developed biodegradable, environmentally friendly glacier covers. Her colleague Ruben Sommaruga, originally from Uruguay, focuses on how organisms adapt to extreme alpine conditions such as intense UV radiation. Among his findings: certain algae produce compounds called MAAs (mycosporine-like amino acids) as natural sun protection, and when nitrogen is scarce, they form carotenoids that turn crustaceans a vivid red. Sommaruga also disco-

vered a “hybrid bacterium” that changes how it gains energy depending on the light – a clue to previously unknown survival strategies. Adding yet another layer to the research, Alessandra Cera from the University of Vienna studies microplastics, examining within the EU project FLOAT how plastic particles find their way even into the most remote alpine regions.

Despite its modest size of just 1.6 hectares, the lake provides a wealth of scientific insights. Sommaruga and his team recently identified an entirely new group of viruses there – the so-called Gosseviruses –which protect algae from harmful giant viruses, helping to stabilise the lake’s delicate ecological balance. The lake Gossenköllesee thus stands as a model for the complex, fragile yet remarkably resilient systems of alpine waters. It reveals how closely intertwined biological, chemical and physical processes are – and how vital long-term, interdisciplinary research is for understanding the transformations unfolding in a changing climate.

PANORAMA-BAD

PENTHOUSE-SPA

ERLEBNIS-GASTRO

LAKESIDE-GYM

BOULDER-HALLE

FAMILY-ELDORADO

SEE-BAD

KINDER

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Ostalpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2

Tourismus und Natur auf Augenhöhe im Nationalpark Hohe Tauern.

Wenn der Winter Tirol in ein weißes Kleid legt, liegt ein anderer Klang in der Luft. Das Rauschen der Bäche verstummt, über den Gipfeln ist Ruh’, ja selbst das Licht scheint gedämpfter. Für viele ist dies der Moment, in dem die Sehnsucht nach der Natur, nach dem Draußen, am stärksten wird. Die Sehnsucht nach Weite, Stille, einem Schritt hinaus ins Weiß, das vom Trubel des Alltags abzulenken weiß. Doch gerade in dieser Zeit, in der der Mensch den Zugang zur Natur sucht, beginnt für diese – ganz besonders für die Tierwelt – die Zeit größter Empfindlichkeit.

Der Winter ist für die Tiere im Nationalpark Hohe Tauern kein Ruhezustand, sondern ein Ausnahmezustand. Sie drosseln ihren Energieverbrauch, leben größtenteils von den spärlichen Reserven, die sie in der warmen Jahreszeit aufgebaut haben, und meiden jede Anstrengung. Was für uns ein kurzer Aufstieg durch den Tiefschnee ist, kann für ein Reh oder Birkhuhn zu einer Frage des Überlebens werden, wenn es denn gezwungen ist, durch Störungen unvermittelt die Flucht anzutreten. Die Auswirkungen machen sich oft erst zeitverzögert bemerkbar, sind

Geführte Schneeschuhund Winterwanderungen mit Nationalpark-Ranger

Nature Watch – WILDe Überlebenskünstler in Kals am Großglockner:

Montags von 15. Dezember 2025 bis 16. März 2026, freitags von 19. Dezember 2025 bis 20. März 2026

Nature Watch – auf Spurensuche im Defereggental: Dienstags von 16. bis 30. Dezember 2025, Mittwoch, 7. Januar 2026 und dienstags von 13. Januar bis 17. März 2026

Nature Watch – Magische Naturschätze im Matreier Tauerntal: Donnerstag, 18. Dezember 2025, Dienstag, 23. Dezember 2025, Freitag, 2. Januar 2026 und jeweils donnerstags vom 8. Januar bis 19. März 2026

NEU: Winterwanderung mit Nationalpark-Ranger: Winterzauber am Sonnenbalkon von Prägraten am Großvenediger Mittwoch, 17. Dezember und Dienstag, 23. Dezember 2025 sowie jeweils mittwochs vom 31. Dezember 2025 bis 11. März 2026

aber dafür umso schwerwiegender, wie Wildtierbiologe Dr. Gunther Greßmann vom Nationalpark Hohe Tauern ausführt: „Tiere, die dauernd ausweichen müssen, haben ein höheres Stresslevel und geringere Fettreserven. Das wirkt sich auch nachteilig auf die Nachwuchsraten aus in dem Sinne, dass Würfe ausbleiben oder die Anzahl der Jungen sinkt. Das wiederum wirkt sich auf der Populationsebene aus. Die Auswirkungen werden oft erst nach zehn, fünfzehn Jahren richtig sichtbar.“ Wer sich im Winter im Naturraum bewegt, trägt eine besondere Verantwortung. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Der winterliche Naturraum ist ein sensibles Geflecht, das empfindlich auf Störungen reagiert. Dennoch soll er ein Ort bleiben, an dem sich Menschen bewegen, Natur genießen und erleben und staunen dürfen.

Koexistenz statt Konkurrenz.

Wie kann das gelingen? Indem man den scheinbaren Gegensatz auflöst. Tourismus und Naturschutz sind keine Gegner, wenn sie denselben Raum mit demselben Respekt teilen. Besucherlenkung, markierte Aufstiegsrouten, digitale Orientierungshilfen oder klar

Nationalparkranger Andreas Rofner betont das intensive Naturerleben beim Schneeschuhwandern, weil man sich dabei –langsam und rücksichtsvoll –abseits gängiger Infrastrukturen bewegt.

definierte Ruhezonen sind heute keine Einschränkung, sondern Ausdruck von Rücksicht. Wo alle Beteiligten – Alpenvereine, Tourismusverbände, Naturschutz und Gemeinden – an einem Strang ziehen, entsteht ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit, das über Appelle hinausreicht. Es entsteht ein Bewusstsein dafür, dass der Mensch nicht über den Dingen steht, sondern Teil eines Ökosystems ist und damit direkt von diesem abhängt. Eine gesunde und natürliche Umwelt ist zum Nutzen aller.

Initiativen in Tirol zeigen, dass sanfte Steuerung funktionieren kann, wenn sie gut kommuniziert und von allen Stakeholdern mitgetragen wird. Wer weiß, warum ein Hang zur Ru-

Exklusiv für Sie, Ihre Familie, Betriebsausflüge, Firmenevents oder Gruppenreisen. Wir planen für Sie eine Wildtierbeobachtung als Winter- oder Schneeschuhwanderung mit Ihrem persönlichen Nationalparkranger.

Kontakt und Buchung

Tel.: +43 4875 5161-10 nationalparkservice.tirol@hohetauern.at www.hohetauern.at

hezone erklärt wurde, akzeptiert das leichter. Schutz braucht Wissen. Das funktioniert weit besser als Zwang. Wissen schafft Akzeptanz. Es gehört zu den Kernaufgaben des Nationalparks Hohe Tauern, dieses Wissen in den Köpfen der Besucherinnen und Besucher zu verankern. Das geschieht spielerisch und gruppendynamisch, etwa im Rahmen geführter Rangertouren. Bewusste Naturerfahrung, erzählerisch gepaart mit Wissensvermittlung, schafft Bewusstsein und macht aus Besucherinnen und Besuchern bestenfalls Botschafter des Nationalparkgedankens.

Die Sprache der Rücksicht, Aufklärung und Bewusstseinsbildung sind die vielleicht wichtigsten Werkzeuge dieser neuen Balance. Nachhaltigkeit beginnt nicht auf dem Papier, sondern im Kopf und in der Kommunikation. Gäste, die verstehen, wie sensibel der Naturraum, wie fragil das ökologische Gleichgewicht ist, werden zu Mitwirkenden, nicht zu Störfaktoren. Empathie statt Verbote. Wer erlebt, dass Stille selbst ein Erlebnis ist, begreift, dass man sie nicht brechen muss, um sie zu genießen. Im hektischen Alltagsleben der Menschen kann der Nationalpark mit seiner stillen Weite zum gigantischen Ruheraum werden, zum Kraftort. Im Nationalpark gibt es Platz zur Entschleunigung, Platz für ein Miteinander. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass man der Tierwelt ihren Platz lassen muss. Sonst funktioniert es nicht. Es braucht Zurückhaltung, auch wenn das dem Zeitgeist zuwiderläuft. „Der Wintersport geht viel mehr in die Fläche. Das macht es für viele Tierarten schon schwierig, noch ausreichend ruhige Lebensräume vorzufinden“, weiß Greßmann. Auch Nationalparkranger Andreas Rofner plädiert dafür, den Tieren ihren Lebensraum so weit wie möglich zu lassen.

Das Schneeschuhwandern ist eine Möglichkeit, Naturgenuss und

„BEIM SCHNEESCHUHWANDERN NIMMT MAN DIE NATUR GANZ ANDERS WAHR, WEIL MAN SICH ABSEITS GÄNGIGER INFRASTRUKTUREN BEWEGT.“

Andreas Rofner

den Schutz der Fauna zu vereinbaren. Es ist eine sanftere Art des Tourismus, kommt ohne Infrastrukturen – Piste, Loipe, Rodelbahn – aus. Es braucht nur Winterkleidung und Schneeschuhe. Für die Tierwelt ist der gut hörbare Schneeschuhwanderer mit seinen langsamen Bewegungen berechenbarer als der Tourengeher, der vor allem beim Abfahren die Tiere in Unruhe versetzt. Schneeschuhwandern ist inklusiv. „Dazu braucht es kein Vorwissen und Können“, sagt Rofner. „Die Natur nimmt man dabei ganz anders wahr, weil man sich abseits gängiger Infrastrukturen bewegt.“ Naturnäher kann man sich im Winter im Nationalpark Hohe Tauern nicht bewegen. Damit geht aber auch eine Verantwortung einher, sich dessen bewusst zu sein, dass die Natur keine gewaltige Freiluftsport- und Freizeitarena ist. Auf seinen Touren vermittelt Rofner den Menschen das. „Man tut den Tieren auch nichts Gutes, wenn man sie füttert. Das Beste, was man machen kann, ist, ihre Lebensräume zu respektieren und sie in Ruhe zu lassen.“

Besonders gut und verträglich lässt sich der Winter im Nationalpark im Rahmen geführter Rangertouren erleben. Den erfahrenen Ranger zieht es vor allem in die wunderbare Gegend um den Staller Sattel mit seinem kupierten Gelände oder ins Kalser Ködnitztal, das eine großartige Aussicht auf den Großglockner bietet. Bewusstseinsbildung endet nicht an den Rändern des Nationalparks. Sie setzt sich dort fort, wo Gäste ankommen. In den Betrieben, die Verantwortung als Teil ihres Angebots

Das ganze Angebot der Rangertouren im Nationalpark Hohe Tauern auf einen Blick aufs Handy holen: www.hohetauern.at

Im Reich des Adlers: Mit etwas Glück lassen sich bei den geführten Schneeschuhwanderungen die majestätischen Könige der Lüfte aus unmittelbarer Nähe beobachten.

„DER NATIONALPARK HOHE TAUERN WIRD VON DEN GÄSTEN ALS WILLKOMMENE GELEGENHEIT GESEHEN, NATURNAHEN UND NACHHALTIGEN URLAUB ZU MACHEN.“

Christoph Rogl

Das Hotel Taurerwirt in Kals am Großglockner zeigt als langjähriger Nationalpark-Partnerbetrieb konsequent vor, wie Tourismus und der Nationalparkgedanke in Einklang zu bringen sind.

verstehen. So wie beim Taurerwirt in Kals am Großglockner, den Christoph Rogl mit seiner Familie führt.

Natur als Geschäftsgrundlage.

Ein Tourismus, der die Sprache der Natur spricht, hat Zukunft. Immer mehr Regionen betonen Werte wie Ruhe, Ursprünglichkeit und Achtsamkeit. Der Winter wird vielerorts nicht länger nur als Bühne für Aktivitäten nach dem Schema „Schneller, höher, weiter“ verstanden, sondern als Raum der Wahrnehmung. Das verändert nicht nur das Verhalten, sondern auch das Selbstverständnis einer Destination.

Einer, der mit seiner Familie dieses Verständnis um die Balance zwischen Natur und Tourismus seit Gründung des Nationalparks vorlebt, ist Hotelier Christoph Rogl. Das Wanderhotel Taurerwirt in Kals am Großglockner gehört zu den Leitbetrieben in der Region und ist Gründungsmitglied der Nationalpark-Partnerbetriebe. „Der Nationalpark Hohe Tauern wird von den Gästen als willkommene Gelegenheit gesehen, naturnahen und nachhaltigen Urlaub zu machen.“ Für das Hotel ist der Nationalpark also durchaus buchungsrelevant. Im Winter verbringen dort neben Skifahrern auch zunehmend Schneeschuhwanderer und Erholungsuchende ihren Urlaub. Dort, am Eingang zum Dorfertal, herrscht Ruhe. Der Hotelier und seine Familie setzen zunehmend auf Alternativtourismus. „Wir identifizieren uns vollkommen mit dem Nationalpark Hohe Tauern“, sagt Rogl, der mit der Lage in einem sensiblen Gebiet auch eine Verantwortung verbunden sieht. „Diese ökologische Verantwortung teilen wir mit unseren Gästen. Wir machen ihnen bewusst, was es bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben.“ Und zu wirtschaften.

Beim Taurerwirt wurde in den letzten Jahren viel investiert. Die Hardware ist top, die Einstellung auch. Rogl ist bestrebt, die Saison länger zu machen. Der Nationalpark ist gerade im Frühjahr und Herbst reizvoll. Für Christoph Rogl ist es nach wie vor keine Selbstverständlichkeit, in dieser Umgebung leben und arbeiten zu dür-

fen. „Ich schätze das jeden Tag, heute vielleicht sogar noch mehr als früher, wenn ich sehe, wie chaotisch es überall auf der Erde zugeht.“ Der Taurerwirt ist insofern auch ein Stück heile Welt, eine Ruheoase. Im Hotel ist man schon vom Zimmer aus beinahe mittendrin in der Natur. „Man kann direkt aus den Zimmern das Steinwild beobachten. Das ist für unsere Gäste ein Highlight. Deshalb sind auch unsere nordseitig gelegenen Zimmer gefragt, nicht nur die südseitigen.“ Der Aktionsradius ist im Winter natürlich etwas beschränkt, im Dorfertal und Teischnitztal herrscht Lawinengefahr. Es gibt aber mit dem Ködnitz- und Lesachtal lohnende Alternativen. Als Nationalpark-Partnerbetrieb der ersten Stunde schätzt Rogl besonders den regionalen Einkauf von Lebensmitteln aus der alpinen Landwirtschaft. Damit bleibt die Wertschöpfung in der Region. „Die Partnerbetriebe sind ein cooles Netzwerk, das in Sachen Nachhaltigkeit an einem Strang zieht“, sagt der Hotelier. Der Taurerwirt verfügt bereits seit den 1980er-Jahren über ein eigenes Wasserkraftwerk und ist damit energieautark. Auf einen Infinitypool im Haus verzichtet Rogl aus ideologischen Gründen. „Wir haben unser Schwimmbad bewusst in einen Wintergarten eingehaust, weil wir hier im Nationalpark nicht einfach Energie verschwenden wollen.“ Naturschutz und Tourismus sind für Christoph Rogl und seine Familie kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Das eine ist die Grundlage für das andere. Intakte Natur ist kein Bonus, sondern die Geschäftsgrundlage.

Verantwortung als Haltung.

Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, ein ständiges Ausbalancieren von Interessen, das nie aufhört. Der Tourismus lebt von der Landschaft, die er nutzt, und trägt zugleich Verantwortung für sie. Diese Erkenntnis ist nicht romantisch, sondern zutiefst ökonomisch: Nur was intakt ist, bleibt erlebbar. Verantwortung bedeutet hier, die eigenen Grenzen zu kennen, als Betrieb, als Gemeinde, als Gast. Aufenthaltsqualität gibt es langfristig nur dort, wo auch Maß gehalten wird. Der Osttiroler Tourismus ist diesbezüglich noch gut mit der Nationalparkidee kompatibel. Phänomene wie Overtourism gibt es hier noch nicht. Es gibt von allem genug und von nichts zu viel.

Entschleunigung pur: Den leise knirschenden Schnee unter den Schuhen kann man im Winter der Hektik des Alltags Schritt für Schritt davongehen.

Der Klimawandel zwingt zu einem neuen Denken. Schnee ist keine Selbstverständlichkeit mehr, Energieverbrauch und Naturverträglichkeit werden zu Gradmessern der Glaubwürdigkeit. Doch in diesem Wandel liegt auch eine Chance. Ein Wintertourismus, der auf Qualität, Regionalität und Naturverbundenheit setzt, kann stärker, resilienter, authentischer und damit zukunftsfähiger werden. Denn das, was die Nationalparkregion im Winter wirklich auszeichnet, ist nicht unbedingt die perfekte Spur bei der Skitourenabfahrt im freien Skiraum, sondern die Fähigkeit, auch einmal innezuhalten. Nicht allein die Grenzen der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit als Maßstab der eigenen winterlichen Sportaktivitäten anzulegen, sondern die Grenzen der Natur mitzudenken. „Wenn nicht jeder ohne Rücksicht auf Verluste für sich in Anspruch nimmt, alles zu tun, wozu er gerade Lust hat, finden wir in der Natur alle einen Platz“, ist Ranger Andreas Rofner überzeugt. Zwischen unberührter Natur und touristischer Nutzung liegt ein Gleichgewicht, das immer neu gesucht werden muss – und vielleicht gerade darin seine Schönheit findet

Marian_Kröll

Abseits der meist gut besuchten Skipisten und Langlaufloipen hat sich in der Region Wilder Kaiser eine neue Wintersportaktivität etabliert. Beim Winter- und Schneeschuhwandern auf verschneiten Pfaden findet man innere Ruhe und setzt sprichwörtlich große Fußstapfen in ein glitzernd verschneites Winterwonderland.

Die Ruhe einer verschneiten Winterlandschaft genießen, abschalten und mit jedem Schritt sanft eintauchen in den glitzernden Schnee. Nur das leise Knirschen des Schnees ist zu hören, wenn man in der tief verschneiten Bergwelt einen Fuß vor den anderen setzt. „Winter- und Schneeschuhwandern hat sich zu einer beliebten Alternative im Wintersportbereich entwickelt“, erzählt Sabrina Brandauer, Tiroler Bergwanderführerin in der Ferienregion Wilder Kaiser. „Vor allem wenn es frisch geschneit hat, ist es besonders schön, durch den fluffigen Schnee zu stapfen und die wunderbare Natur um sich herum zu genießen.“ So beschaulich und entschleunigend so eine Schneeschuhwanderung ist, so gibt es doch einiges zu beachten, bevor man zu einer winterlichen Outdoor-Route aufbricht.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.

Wer noch nie schneeschuhgewandert ist, sollte sich zu Beginn in einem einfachen Gelände mit den Schneeschuhen anfreunden. „Es ist anfangs ungewohnt und man muss mit Schneeschuhen etwas breiter gehen. Auch wenn sich Schneeschuhe in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, so ist die Gehbewegung insbesondere beim Aufwärts- und Abwärtsgehen doch eine andere. Nach ein wenig Übung gewöhnt man sich jedoch an die Gehtechnik

„VOR

ZU STAPFEN UND

WUNDERBARE NATUR UM SICH HERUM ZU GENIESSEN.“

Sabrina Brandauer

und kann die herrliche Winterpracht unserer Region mit allen Sinnen genießen. Deshalb rate ich beim ersten Schneeschuhwandern entweder zu einer geführten Gruppenwanderung oder zu einem Probegehen an einem sicheren Ort, damit es dann auf der Tour zu keinen Schwierigkeiten kommt“, rät die Bergwanderführerin. Zudem gilt es natürlich, die Schneeschuhe vorab richtig einzustellen und sich mit der Handhabung der technischen Anpassungen vertraut zu machen.

Gut gerüstet die Natur geniessen.

Schneeschuhwandern ist ein Ausdauersport und so kommt man dabei schon auch mal ins Schwitzen. Deshalb empfiehlt Sabrina Brandauer, sich am Anfang nicht zu hohe Ziele zu setzen und wie beim Langlaufen oder Skitourengehen atmungsaktive Funktionswäsche mit verschiedenen Schichten und ausreichend Wechselgewand im Rucksack mit dabei zu haben. Damit es beim breitgängigen Schneestapfen auch den Füßen gut geht, die uns durch die schöne Winterlandschaft tragen, ist natürlich auch auf stabile, hohe und wasserdichte Bergschuhe mit guter Passform zu achten. „Wichtig ist auch, ausreichend Getränke und Verpflegung einzupacken und bei Schönwetter auf adäquaten Sonnenschutz zu achten“, hält die Naturliebhaberin wertvolle Tipps bereit und weiß auch immer um die aktuell schönsten Touren Bescheid.

Abwechslungsreiche Winterrouten gibt es in allen vier Kaiserorten. In Scheffau trifft man Sabrina mit etwas Glück im Tourismusbüro – es sei denn, sie ist gerade wieder mit einer Gruppe draußen unterwegs, beim Winterwandern oder Waldbaden. Doris_Helweg

Hier finden Sie die schönsten Routen und weitere Infos zum Schneeschuhwandern in der Region Wilder Kaiser.

Ein paar wichtige Tipps für Schneeschuhwanderer:

• Auswahl des Tourenziels an die individuelle Kondition anpassen.

• Aktuelle Schnee- und Wetterverhältnisse checken (Lawinengefahr, gesperrte Wege und Touren) und sich dementsprechend anpassen.

• Auf gute Ausrüstung und ausreichend Verpflegung achten.

• Mobiltelefon mitführen und vertraute Personen über Ziel, Route und Rückkehr informieren.

• Frühzeitig aufbrechen, da die Dämmerung im Winter bereits ab 16 Uhr einsetzt.

• Bei vereisten Wegen und Schneeverhältnissen ist von einer Winter- oder Schneeschuhwanderung abzuraten.

• Schneeschuhwandern ist ein Ausdauersport. Die positiven Belastungsreize für Herz und Kreislauf setzen Gesundheit und eine realistische Selbsteinschätzung voraus. Vermeiden Sie Zeitdruck und wählen Sie das Tempo so, dass niemand in der Gruppe außer Atem kommt.

• Zum Schutz der Natur: Schutz- und Schongebiete für Tiere und Pflanzen respektieren, keinen Müll hinterlassen und sich aus Rücksicht zu den Tieren ruhig verhalten und Wildfütterungsgebiete großräumig umgehen.

• Wanderkarten, Führerliteratur, Internet und Experten informieren über Länge, Höhendifferenz, Schwierigkeit und über die aktuellen Verhältnisse.

Fünf

Dinge, um

Tirol in allen Facetten des Winters kennenzulernen.

Unsere To-dos für lässige Ta-daas!

1. Sich in Geduld üben

Der Weidachsee in Leutasch bekommt in kalten Wintern eine prächtige Eisdecke geschenkt. Und unter dieser Eisdecke tummelt sie sich: die Beute der Eisfischer. Hier oben auf 1.123 Metern Seehöhe herrschen ideale Bedingungen dafür, die Eislöcher werden vom Fischereiteam gebohrt. Was das Fischen am Eis von allen anderen Arten unterscheidet, ist nicht nur die Dunkelheit des Eislochs, das jeden Versuch so spannend macht, sondern auch die dabei verwendete Fischerrute, die mit ihren knapp 20 Metern Länge sehr klein ist. Der geübte Eisfischer sieht mit dem Handgelenk und spürt sofort, ob da unten ein Fisch mit seiner Schnauze am Köder schnuppert. Wer keine kurze Eisangel besitzt, kann sie auch leihen.

www.gebirgsforelle.at

2. Nächtlichen Winterflow spüren

Im Paznaun, dort, wo Ischgl liegt, kann man winters nicht nur lässig Ski fahren und spektakulär feiern, man kann hier auch wunderbar langlaufen. Zwischen Ischgl und Galtür erstreckt sich auf über 80 zusam-

menhängenden, perfekt präparierten Loipenkilometern ein echtes Langlaufparadies für Wintersportfans aller Leistungsklassen. Und selbst wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet, ist der Langlauftag hier noch nicht vorbei. Dank moderner Flutlichtanlagen lassen sich ausgewählte Loipen auch abends nutzen. Schön ist die insgesamt 5,5 Kilometer lange Route von Galtür nach Wirl und retour, die durch herrlich verschneite Genusslandschaften führt. 2,2 Kilometer davon sind bis 22 Uhr abends beleuchtet. Von Ischgl aus wurde die Nachtloipe bis Mathon verlängert.

3. Herzhafte Krapfen essen

Der Freitag ist bei Anni und Andreas Ritter Krapfentag. Seit Jahren. Da wird gepresst, was das Zeug hält. Gelernt hat Anni Ritter das Krapfenmachen von ihrer Großmutter, die es wiederum von ihrer Großmutter, der Bäuerin z’Hachtler am Stummerberg, gelernt hat. Die Geheimnisse (die längst keine Geheimnisse mehr sind) des alten Rezepts: dünn getriebene Blattl’n, Graukas, Bröseltopfen, Erdäpfel, Schnittlauch, Salz.

Das war’s. Bei der Qualität der Zutaten schwören die Ritters auf Produkte aus biologischer Landwirtschaft. Geöffnet hat die Bauernkuchl nur Freitag, Samstag und Sonntag. Neben den großartigen Zillertaler Krapfen gibt’s die Klassiker der heimischen Wirtshausküche. In erfreulich guter Qualität. Unbedingt reservieren. www.bauernkuchl.at

4. Bewusst hässlich sein

Für viele ist es der geilste Tag im Jahr: der Ugly Skiing Day – kurz USD – in der Axamer Lizum. Schräge Outfits, Dosenbier und Freiheit im Schnee. Es war das Jahr 2011, als zehn halbstarke Jungs sich auf den Weg machten, um dem Gott der schlechten Musik ein Opfer zu bringen, und alles begann damit, dass einer davon zu seinem Geburtstag mit ein paar Freunden in hässlichen Retro-Skianzügen Ski fahren gehen wollte. Die Idee jodelte sich rasch durchs Land, sodass beim zweiten Ugly Skiing Day bereits 30 Menschen dem Spektakel beiwohnten. Mittlerweile kommen Unmengen von Ugly Skiern zum wohl größten Geburtstagsfest Tirols. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie am 11. April 2026 auch in Innsbruck Stadt einige sonderbar gekleidete Menschen antreffen. Danke Toni! Unter www.uglyskiingday.com gibt’s einen ersten Eindruck.

Unser Tipp fürs Frühjahr: Nach der Ski- beginnt auf der Innsbrucker Nordkette die Figl-Saison. Figl steht für Firngleiter. Sie sehen aus wie extrem kurze, etwas breitere Ski, auf denen die Bindung ganz hinten montiert wird. Und wenn der Schnee im Frühjahr so richtig matschig und sulzig wird und das eigentliche Skifahren keinen rechten Spaß mehr macht, beginnt auf der Seegrube oberhalb von Innsbruck die Figl-Saison. Einheimische und Eingeweihte warten dann schon ungeduldig auf den Termin, an dem der Skibetrieb beendet und die Bahn im wahrsten Sinn des Wortes für die Figlerinnen und Figler freigemacht wird. Dann gibt’s sogar einen eigenen Lifttarif. Anfänger, die keine eigenen Figl besitzen, können welche ausleihen. Der Sport ist hierzulande längst Kult. Es geht dabei weniger um die perfekte Haltung, sondern um den puren Spaß. Nach unten kommt man immer irgendwie.

Eine Reise in die Tiroler Zugspitz Arena.

enn die Berge in glitzerndes Weiß getaucht sind und die Luft klar nach Schnee duftet, beginnt in der Tiroler Zugspitz Arena jene Jahreszeit, die ihrem Namen alle Ehre macht: der echte Winter. Umgeben von majestätischen Gipfeln, am Fuße der Zugspitze, entfaltet sich eine Landschaft, die Ruhe und Abenteuer zugleich verspricht.

Sieben charmante Orte liegen eingebettet zwischen den Hängen – jeder mit seinem eigenen Charakter, alle verbunden durch ein Gefühl von Freiheit. Familien, Paare oder Freundesgruppen finden hier, was Winter ausmacht: Bewegung in der Natur, stille Mo-

mente im Schnee und unvergessliche Tage, die lange nachwirken.

Vielfalt auf Skiern.

Wer in der Tiroler Zugspitz Arena auf die Bretter steigt, merkt schnell, warum die Region als Paradies für Wintersport gilt. 143 Pistenkilometer verteilen sich auf sieben Skigebiete – darunter ein Gletscher, der das Skifahren bis in den Frühling hinein ermöglicht. Besonders Familien ziehen die zertifizierten Familienskigebiete – die Ehrwalder Almbahn, die Ehrwalder Wettersteinbahnen und die Skiarena Berwang-Bichlbach – an, wo

kindgerechte Abfahrten, faire Tarife und geduldige Skilehrer*innen für unbeschwerte Tage sorgen.

In der Funslope und im Familypark glitzert die Luft vor Lachen, während Anfänger*innen in den Skischulen ihre ersten Kurven ziehen. Auch Menschen mit Einschränkungen erleben hier Wintersport in seiner inklusiven Form: Die Initiative „No Handicap“ in Lermoos ermöglicht mit Bi-Skis und speziell geschulten Lehrer*innen grenzenlose Freiheit im Schnee.

Die Top Snow Card öffnet nicht nur die Lifte auf österreichischer Seite, sondern auch die Tore zu den Pisten in Bayern – grenzenloses Skivergnügen mit nur einem Ticket. Wer lieber abends unterwegs ist, erlebt beim Nachtskilauf und stimmungsvollen Skishows magische Stunden unter funkelndem Sternenhimmel.

Grenzenlose Freiheit und purer Winterzauber.

Hoch hinaus – und doch ganz bei sich: In nur zehn Minuten schwebt die Tiroler Zugspitzbahn fast 3.000 Meter über dem Alltag. Oben öffnet sich ein Panorama, das den Atem stocken lässt. Bei klarer Sicht reicht der

Blick über 400 Gipfel in vier Ländern, während unter den Füßen das ewige Eis glitzert.

Zwei Erlebnismuseen erzählen vom Werden der Berge und der Geschichte der Seilbahn – ein spannender Kontrast zu der stillen Weite draußen. Wer mag, kehrt im Panoramarestaurant „Gipfelgenuss“ ein, wo sich Tiroler Küche mit Aussicht auf die Welt verbindet. Hier oben schmeckt der Winter nach Freiheit.

Winterwandern und Schneeschuhtouren.

Abseits der Pisten entfaltet sich der leise Winter. 60 Kilometer gepflegte Winterwanderwege und verschneite Schneeschuhrouten führen durch Wälder, über sonnige Lichtungen und entlang gefrorener Seen. Rund 120 Kilometer Loipen verbinden die sieben Orte miteinander – kostenfrei und voller weicher Stille. In urigen Hütten knistert das Kaminfeuer, während der Duft von Kaspressknödeln und Kaiserschmarrn in der Luft liegt. Auf den digitalen Erlebniswegen in Ehrwald, Berwang und Heiterwang am See wird Wandern zum Abenteuer: Videos, Rätsel und kleine Spiele begleiten Familien auf Schritt und Tritt.

Neu in dieser Saison: der ganzjährige Stempelpass – digital oder gedruckt. Ob auf Langlaufloipen (nur digital) oder Wanderwegen, das Sammeln von Stempeln über SummitLynx ist zu einem kleinen Ritual geworden – eine Erinnerung an jede Etappe im Schnee. Und als Belohnung gibt es die beliebte Wandernadel.

Langlaufen, Rodeln und mehr.

Wenn der Schnee unter den Kufen knirscht und das Lachen von den Hängen hallt, beginnt der Spaß jenseits der Pisten. Rodeln in Ehrwald, Lermoos, Biberwier oder Berwang – bei Tag oder unterm Sternenhimmel – ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Auf der Eisbahn gleiten Schlittschuhläufer*innen über spiegelnde Flächen, während beim Eisstockschießen alpenländische Tradition lebendig bleibt.

Wer die Winterlandschaft lieber im gemächlichen Tempo genießt, kann sich in eine Decke kuscheln und bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt durch den Schnee gleiten. Wer Tiere liebt, kann auf einer Lamawanderung die Ruhe der Natur erleben, begleitet vom leisen Schnauben der sanften Lamas. Ganz anders, aber ebenso stimmungsvoll, ist eine Fackelwanderung durch die stille Nacht. Jede Aktivität erzählt ihre eigene kleine Wintergeschichte – immer begleitet von der Sonne, die hier besonders lange über den Hängen verweilt.

Unkomplizierte Anreise.

Nur wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze beginnt eine andere Welt – und doch ist sie so nah. Keine Vignetten, keine Passstraßen, kein Stress. Wer in die Tiroler Zugspitz Arena reist, erlebt, wie entspannt Ankommen sein kann. Auch mit der Bahn geht es direkt ins Winterglück: Sechs Bahnhöfe verbinden die Orte mit München, Innsbruck oder Stuttgart. Vor Ort fährt man mit der Gästekarte kostenlos mit dem Skibus oder den Winterbussen – ein Netz, das alle Orte miteinander verbindet. Für E-Autos gibt es ein dichtes Netz an Ladestationen – nachhaltig, bequem und zukunftsorientiert.

Die Tiroler Zugspitz Arena vereint Vielfalt, Ruhe und Naturgenuss. Sie ist eine Region, in der der Winter noch echt ist – spürbar in jedem Atemzug, jedem Schwung und jedem Schritt durch den Schnee. So nah, so einfach – der Weg in die Freiheit führt in die Tiroler Zugspitz Arena. zugspitzarena.com

7 Orte: Ehrwald, Lermoos, Berwang, Biberwier, Bichlbach/Lähn-Wengle, Heiterwang am See und Namlos

Skigebiete: 7 zertifizierte Familienskigebiete: 3

Pistenkilometer: 143 km

Skianlagen: 58

Langlaufloipen: 120 km

Winterwanderwege: 60 km

Digitale Erlebniswege: 6 (3 davon auch im Winter begehbar)

www.sportalm.net

BERGBAHNEN

In der Sportalm im Pitztal erwartet Sie die perfekte Mischung aus Wellnessfreuden, Genussmomenten und stärkenden Naturerlebnissen in der tiefverschneiten Gletscherwelt.

ONLINE-TICKETSHOP & GUTSCHEINWELT

bergbahnen-langes.at

& WINTERERLEBNIS

›› 13 Seilbahnen + 40 Pistenkilometer

›› Beleuchtete Winterrodelbahn

›› Familienskigebiet Biberwier

›› Funpisten, Skimoviestrecke und Photopoint

›› Winterbetrieb 12.12.2025 bis 12.04.2026

›› Sommerbetrieb 13.05. bis 08.11.2026

Was sich im Oktober und November bereits angestaut hat, entlädt sich in der Krampuswoche mit einem Gewitter: Wildes Glockengeläut und markerschütterndes Gezeter und Geschrei zerreißen am 5. Dezember die adventliche Stille.

Aus den wilden Gesellen, die einst als Perchten in den Rauhnächten ihr Unwesen trieben, wurden die rauen Gesellen, die nun alljährlich als Krampusse am 5. Dezember die Nacht zum Tag machen. Im Osttiroler Dorf Oberlienz liegt in der Zeit um den Krampustag etwas in der Luft. Eine würzige Mischung aus Andacht, Vorfreude und Adrenalin. Heraus kommt ein sehenswertes Spektakel, bei dem besonders erlebnisorientierte Zuschauer auf ihre Kosten kommen.

In der kalten Jahreszeit, wenn die Tage immer kürzer und die Nächte länger werden, breitet sich eine gewisse Unruhe im ansonsten recht beschaulichen Dorf Oberlienz aus. Die Krampuszeit beginnt. Sie ist so etwas wie eine fünfte Jahreszeit im Osttiroler Dorf mit seinen rund 1.500 Einwohnern, das am Schuttkegel der Schleinitz und dem Eingang des Iseltals liegt. In so mancher Garage und Werkstatt wird im Herbst fleißig geschnitzt. Hier bekommt so manche Larve, wie die Krampusmasken genannt werden, ihr meist schauriges Gesicht. Was als uniformer Holzklotz beginnt, endet nach vielen Stunden Schnitzen und Bemalen als Kunstwerk, mit dem beim traditionellen Krampuslauf mitunter alles andere als zimperlich verfahren wird. So eine Krampuslarve ist kein Museumsstück, sie muss einiges aushalten.

Furchtbare Freude.

Die Stimmung in der Krampuszeit ist eigentümlich: Eine Mischung aus Andacht und Vorfreude, Demut und Übermut zugleich legt sich über das Dorf. Besonders die Kinder, Jugendlichen und jungen Männer können es kaum erwarten, bis der für nicht wenige wichtigste Tag im Jahr am Kalender steht: der 5. Dezember. Krampustag.

Vor allem Kraft und Kondition sind an diesem Tag gefragt, ein wenig Koordination ist auch nicht verkehrt. Was vordergründig chaotisch wirken mag, hat seine innere Ordnung und

Wenn draußen leise das Herbstlaub zu Boden fällt, hört man drinnen das Kratzen der Schnitzeisen. In Oberlienz wird geschnitzt, geschliffen und gemalt, bevor die Larven in der ersten Dezemberwoche zum Leben erwachen. Einer, der diesem Brauch ein Gesicht gibt, ist Bert Steiner. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 58.

folgt einer gewissen tradierten Choreographie. Das „Krampuszeug“, die traditionelle Adjustierung der Krampusse, besteht aus Larve, Fell und Glocken, ist schwer und wenn es regnet oder schneit, sogar noch schwerer. Bewegungsfreiheit und Sichtfeld sind eingeschränkt. Was sich im Oktober und November bereits angestaut hat, entlädt sich in der Krampuswoche mit einem Gewitter: Wildes Glockengeläut und markerschütterndes Gezeter und Geschrei zerreißen am 5. Dezember die adventliche Stille. Die Krampuszeit ist aufregend. Für die Kinder noch mehr als für die Erwachsenen. Für die Kleinen wird am 3. Dezember ein eigener Umzug veranstaltet, für die „Mittleren“, das sind die Jugendlichen, am 4. Dezember. So geht Nachwuchsarbeit. Dabei wird alles genauso gehandhabt wie am 5. Dezember, nur eine oder zwei Nummern kleiner.

Wenn der Percht mit dem Nikolaus…

Die Geschichte des „modernen“ Krampuslaufs geht in Oberlienz bis auf das Jahr 1945 zurück, in Oberdrum setzte das schaurige Treiben 1949 ein. Einige der ersten Larven wurden anno dazumal vom einarmigen Schnitzer Hansl Schneeberger vulgo Zeiner angefertigt. Karl C. Berger, Volkskundler und Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums, stammt selbst aus Matrei in Osttirol und kennt die regionalen Bräuche wie kaum ein anderer, deren Wurzeln – wie vielerorts in Tirol – bis

ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Aus dieser Zeit stammt nämlich der sogenannte Perchtenbrauch, bei dem in den Rauhnächten (zwischen Weihnachten und Dreikönigstag) maskierte Figuren, die sogenannten Perchten, durch die Orte ziehen, um böse Wintergeister zu vertreiben und Glück für das neue Jahr zu bringen. Namensgebend war die Sagengestalt Perchta.

Ein zweiter Vorgängerbrauch des Krampuslaufs sind die sogenannten Nikolausspiele, die bis ins 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen. Diese Spiele fanden einst in den Wohnhäusern statt und sollten den katholischen Glauben repräsentieren. „Das kann man sich wie ein Bauerntheater vorstellen“, sagt Karl C. Berger. In der Zeit der Aufklärung wurden diese Nikolausspiele verboten, doch man umging dieses Verbot, indem man die Aufführung kurzerhand ins Freie verlagerte. „Die Nikolausspiele verlagerten sich vors Haus und damit begannen die Umzüge“, erzählt der Volkskundler. Schrittweise kam es zu einer Vermischung der beiden Bräuche, die ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten. Der heutige Krampuslauf hat also heidnische und christliche Wurzeln. Überlieferungen zu den ersten Anfängen in Oberlienz und Oberdrum reichen laut Überlieferungen ungefähr bis ins Jahr 1850 zurück.

Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Anfänge nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs waren bescheiden: Die Larven waren einfacher, die Glocken kleiner, vieles improvisiert. „Trotzdem hatten wir als Kinder wahnsinnig Angst“, sagt ein Zeitzeuge. Nachsatz: „Vor dem Nikolaus fast noch mehr.“ Der war es schließlich auch, der den Sack zumachen konnte, ohne dass es etwas zum Naschen gegeben hat. Ein anderer Zeitzeuge erinnert sich: „In unserer Stube hat’s ausgeschaut… fast

wie in der Hölle.“ Das hängt auch mit dem Brauch des Tischziehens zusammen. Dabei stürmen Krampusse die alten Bauernstuben und versuchen, den Tisch umzuwerfen oder aus der Stube zu bugsieren. Dabei geht es manchmal hoch her. „Man hat sich immer schon eine Woche vor dem Krampustag gefürchtet und gefreut zugleich“, bringt eine Zeitzeugin die damals wie heute herrschende Stimmung auf den Punkt.

Vom Stubenbrauch zum Spektakel.

Brauchtum verändert sich. Tradition ist nicht starr. Geht sie nicht mit der Zeit, geht sie mit der Zeit. Nicht jeder

Wandel ist wünschenswert. In den 1980er- und vor allem 1990er-Jahren hat – übrigens nicht nur in Osttirol –eine zunehmende „Eventisierung“ des Krampuslaufs stattgefunden. Aus einer Tradition wurde mehr und mehr Show. Das traditionelle Tischziehen wurde zum Outdoor-Spektakel und bekam einen wettkampfähnlichen Charakter. Das kann man goutieren, muss man aber nicht.

In Oberlienz hat man allerdings damit begonnen, den Rückwärtsgang einzulegen. Rückbesinnung ist angesagt, back to the roots. Spektakulär ist es aber allemal, wenn eine ganze Horde Krampusse auf den massiven Tisch

zustürmt und sich darauf türmt. Körper auf Körper. Die wilden Kerle treiben es bunt. Derart entsteht ein ganzes Potpourri an Larven, Fellknäueln und Glocken, kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Das Treiben in den Bauernstuben ist jedenfalls um einiges uriger. Die Kinder fürchten sich auch heute noch nicht nur vorm Krampus, auch der Nikolaus flößt immer noch Respekt ein. „Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass die Kinder mehr Angst vor dem Nikolaus als vor dem Krampus haben“, verrät ein langjähriger Oberdrumer Nikolaus, der die Gemütslage der Kinder aus eigener Anschauung kennt.

zu Mitternacht am Kirchplatz.

Seit Mitte der 1970er-Jahre findet der Krampuslauf in Oberlienz und Oberdrum am Kirchplatz vor dem Gasthof Mosmeir seinen würdigen Höhepunkt und Abschluss. Hier riecht es nach Adrenalin, nach Glühwein, Rauch und Ruß. Besonders erlebnisorientierte Zuschauer begeben sich auf eigene Verantwortung – und Gefahr – vor die Absperrungen, um ihre Kräfte mit den wilden Kerlen zu messen. Ein Krampuswurf – jene traditionelle Wurftechnik, die fast jedes männliche Volksschulkind im Dorf aus dem Effeff beherrscht – ist schnell angesetzt. Bumm, zack! Die Landung ist selten sanft. Eine am Kirchplatz aufgebrachte Schneeunterlage sorgt dafür, dass Verletzungen die Ausnahme bleiben. Friedl Tschurtschenthaler, pensionierter Polizist, stammt aus einer Krampusund Nikolausdynastie und läuft seit seinem 15. Lebensjahr mit – heute, als über 70-Jähriger, immer noch. „Ich bin als Krampus gegangen, als Nikolaus, als Lotter und Litterin. Nur als Engel nie“, erzählt er.

Der Krampusbrauch ist bis heute fast ausschließlich Männersache, Frauen spielen meist nur als „Engele“ eine

kleine Rolle. „Das ist eine andere Welt“, sagt Tschurtschenthaler. Sein persönliches Highlight ist der Beginn des Umzugs der Oberlienzer Krampusse beim Kohler, der hinunter nach Lesendorf führt. „Es geht abwärts, da hat jeder noch Kraft und Schmalz – da entsteht eine richtige Gruppendynamik.“

Neue Larve, neues Fell.

In neuerer Zeit wurde das Brauchtum von Schnitzern geprägt, die diesem Brauch ein Gesicht gegeben haben. Meistens ein furchterregendes, manchmal aber auch ein kurioses oder ein lustiges, aber jedenfalls ein markantes. Einer, der dem Krampuslauf mit seinen imposanten und unverwechselbaren Larven einen ganz besonderen Stempel aufgedrückt hat, ist Anton Baumgartner, der sich auch als Bildhauer zeitlebens einen Namen gemacht hat. Stilprägend für die neuere Generation von Larven war auch der Schnitzer Friedl Lercher, im Brotberuf ebenfalls Polizist. Er war einst aus Matrei, einer weiteren Krampus- bzw. Klaubaufhochburg in Osttirol, nach Oberlienz gezogen. Von Matrei in Osttirol ausgehend hat sich auch so etwas wie ein neuer Osttiroler Stil breitgemacht, der heute fast nur noch in Oberlienz erhalten geblieben ist. „Der Betrachter schaut nicht mehr durch die Augen der Larve, sondern durch die Nasenlöcher. Dadurch werden die Masken größer und wirken imposanter“, erklärt Karl C. Berger. Lercher fand viele Nachahmer. „Bis man einen eigenen Stil entwickelt, dauert es sehr lange“, sagt er.

Den wilden Mann spielen.

Immer wieder geriet der Krampuslauf in Verruf, wenn der Brauch als Vorwand dazu diente, über die Stränge zu schlagen. Verletzungen sind beim wilden Treiben nicht völlig auszuschließen. Doch das Kräftemessen zwischen Krampussen und Zuschauern bleibt üblicherweise freiwillig. „Jedes Mal, wenn ich einen Krampus- oder Klaubaufbrauch sehe, ist das etwas Faszinierendes“, meint Volkskundler Berger. Die Bräuche seien regional unterschiedlich, aber doch miteinander verbunden. „Es gibt diese lokalen Ausprägungen – und zugleich ein europäisches Moment. Ähnliche Bräuche findet man auch in anderen europäischen Ländern.“ In Oberlienz brennt man jedenfalls dafür, den Krampuslauf weiter zu pflegen und das Be-

währte sorgsam zu bewahren. Ein nicht ganz neutraler Beobachter spricht sich sogar dafür aus, den Status als immaterielles Weltkulturerbe zu beantragen. Noch ist das Wunschdenken. „Dieser Brauch ist über viele Jahre gewachsen, und man kann ihn nicht einfach abstellen, da bin ich mir absolut sicher“, ist Friedl Lercher überzeugt. Und so wird auch heuer – wie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten – in Oberlienz wieder die Spannung steigen, wenn sich der November dem Ende zuneigt.

Die Fiebertage stehen vor der Tür, und am 3., 4. und 5. Dezember sind sie wieder unterwegs – die wilden Kerle mit ihrem Geläut und beeindruckenden Larven. Sie bringen Furcht und Freude, wenn sie die Dunkelheit zum Klingen bringen.

Marian_Kröll

Schon als Jugendlicher begann Bert Steiner, Krampuslarven zu schnitzen. Der Schnitzer und Tätowierer interpretiert den traditionellen Oberlienzer Stil auf seine Weise – mit Respekt vor dem Überlieferten und Gespür für das Eigene. Entscheidend ist für ihn, dass am Ende ein stimmiges Gesamtbild entsteht.

Bert Steiner hält eine E-Gitarre in der Hand. Immer wieder nähert und entfernt er sich von seinem Gitarrenverstärker, um jenen eigentümlichen Feedbackeffekt zu simulieren, den Guns-N’Roses-Saitenvirtuose Slash im Solo von „Estranged“ so effektiv eingesetzt hat. Der Song läuft leise im Hintergrund. Estranged bedeutet so viel wie entfremdet. Dabei ist Bert Steiner einer, der angekommen ist. Wenn er in seiner Werkstatt an einer Krampuslarve arbeitet, ist er ganz bei sich.

Schnitzen als Kreation und Interpretation.

In seiner Werkstatt hängen Krampuslarven neben selbstgemalten Bildern in verschiedenen Maltechniken und Erinnerungsstücken aus Neuseeland, Australien und den USA. Alles fügt sich dort ganz selbstverständlich zusammen. Es braucht viel handwerkliches Geschick und Durchhaltevermögen, um eine Krampuslarve im Oberlienzer Stil entstehen zu lassen. So manchen Kniff hat

Steiner von Friedl Lercher, einem der prägendsten Schnitzer der Umgebung, gezeigt bekommen. Bei Besuchen sieht er Lercher beim Schnitzen und Malen über die Schulter und saugt dabei alles auf, was er lernen kann. Kein Wunder also, dass Friedl Lercher bis heute Bert Steiners maßgeblicher Einfluss ist. „Immer, wenn ich bei ihm in den Keller gegangen bin, ist mein Puls gestiegen, weil man nie wissen konnte, was dort gerade Neues zu sehen war. Mich hat seine Kunstfertigkeit tief und nachhaltig beeindruckt.“ Im Gegensatz zum Tätowieren, das in einem genau getakteten Prozess abläuft, muss sich Steiner bei der Arbeit am Holz nach niemand anderem richten. Tätowieren ist notwendigerweise eine sterile Arbeit, beim Schnitzen wird es schon einmal laut, es fliegen die Späne und ein betörender Zirbenduft liegt in der Luft.

Wie vielen anderen im Dorf liegt auch Bert Steiner dieses Brauchtum im Blut. Er stammt aus einer Familie, in der der Krampuslauf seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert hat. Schon der Groß-

vater, Vater und seine Onkel waren eng mit der Entwicklung des Krampuslaufs im Dorf verbunden. Als Kind verband Steiner eine gewisse Angstlust mit dem Krampuslauf. „Wir hatten zwar Angst vor dem Krampus, wollten aber doch selbst mitlaufen“, beschreibt er die Gemütslage. 1993, mit zehn Jahren, lief Steiner das erste Mal bei den kleinen Krampussen in Oberlienz mit. Heutzutage sind die Kinder um einiges jünger, wenn sie mit Larve, Fell und Glockengeläut um die Häuser ziehen.

Papier, Holz und wildes Zeug.

„Nach den ersten Schnitzversuchen als Kind hat mir mein Vater irgendwann einen großen, zusammengeleimten Zirbenholzklotz und einen Satz Schnitzeisen besorgt“, erinnert er sich. Eine Werkstatt war bereits vorhanden, für die notwendige Ausstattung sorgte der Vater. Talent war auch reichlich vorhanden. Begonnen hat die Schnitzerkarriere Steiners aber früher, gewissermaßen bereits am Papier. Das Zeichnen ging dem Schnitzen voraus.

Schon im Kindergartenalter ist Steiner durch sein Zeichentalent aufgefallen. Auch heute noch entwirft er seine Larven zunächst am Papier oder fertigt Modelle aus Ton, Plastilin oder anderer Modelliermasse, ehe er die wilden Gesichter aus dem Zirbenklotz, in dem sie sich verbergen, geschickt herausarbeitet. Als Inspiration dienen – so wie schon früher beim Zeichnen – nicht selten Filme und die Musikindustrie mit ihren eindrucksvollen Plattencovers. So manche Larve ist „Eddie“, dem ebenso furchterregenden wie kultigen Maskottchen der britischen Band Iron Maiden, nachempfunden. Bereits die Vorgänger der heutigen Schnitzer haben sich bei Hollywood bedient. Als in den 1930ern das Kino aufgekommen ist, gab es auf einmal Larven, die an King Kong erinnerten. Urheber derselben waren die Matreier Schnitzer Tobias Trost und Burkhard

Köfler. Sie haben damit ein eigenes Genre begründet. „Das Übersteigerte, Überzogene dieser Larven geht auf diese Zeit zurück. Die Schnitzer haben weniger den Anspruch gehabt, anatomisch korrekt zu sein, die Larven sind in ihren Elementen – Augen, Nase, Mundpartie – bewusst übertrieben, um ihre Ausdruckskraft zu steigern“, erklärt Steiner. „Das könnte man sogar als karikaturhaft bezeichnen.“ Gemein sind den meisten Larven ihr hämisches Grinsen, ihre ausdrucksstarken, wilden Augen, die „lefzenden“ Lippen und der Umstand, dass man durch die Nasenlöcher nach draußen schaut. Diesen Stil hat Friedl Lercher aus Matrei mitgenommen und über Jahrzehnte hinweg in Oberlienz weiterentwickelt und verfeinert.

Die Larven sind im Laufe der Zeit dabei tendenziell etwas kleiner geworden. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass schwere und riesengroße Larven sich nicht gut zum „Tischziehen“ und Krampuslauf eignen. Die Nase ist heute kleiner und kompakter, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. „Es ist außerdem wichtig, dass der Träger genug Luft bekommt“, meint Steiner. Besonders bei Kindern hinterlassen die wilden Gesichter der Larven Eindruck. Das weiß der Larvenschnitzer aus eigener Erfahrung. Er erinnert sich, wie er sich als Kind davor gefürchtet hat, an einer Hexe vorbeizugehen, die in einem Stiegenhaus gehangen hat. „Diese Hexe hatte so einen irren Blick“, denkt er mit Schaudern zurück.

Die Suche nach dem Flow.

Bert Steiners erste Larve ist 1998 entstanden. Sie war eine Koproduktion

mit seinem Mentor Friedl Lercher, von dem er nicht nur beim Schnitzen, sondern auch beim Malen viel lernt. „Er hat eine ganz eigene Maltechnik. Ich mache das heute noch genau so, wie ich es vor über 25 Jahren bei ihm gesehen habe.“ Malen ist einer der befriedigendsten Arbeitsschritte im ganzen Prozess. „Malen heißt, der Larve Leben einzuhauchen.“ Es ist der Moment, in dem das Werk zu sprechen beginnt. Beim Malen muss man genau sein und eine ruhige Hand haben. Der Künstler gerät dabei in einen Flow-Zustand, wie man ihn aus dem Sport und der Musik kennt. Alles andere tritt in den Hintergrund und wird unwichtig. „Ich denke nur an diese eine Sache und bin dabei völlig im Moment“, sagt Steiner. „Wahrscheinlich habe ich auch deshalb schon als Kind so viel gezeichnet, mich dabei in meine eigene Fantasiewelt begeben und viele

Stunden dort verbracht.“ Kunst hat in der Menschheitsgeschichte schon immer auch dem Eskapismus gedient. Bert Steiner zeichnete schon als Kind wilde Tiere und Gesichter, Piraten – und natürlich auch Krampusse. Als Bub hatte er in seinem Zimmer eine Graffitiwand über dem Stockbett mit allerlei finsteren Zeichnungen. „Das war alles eher wildes Zeug“, meint er rückblickend.

Wie früher, nur besser.

„Schnitze ich im Oberlienzer Stil, mache ich im Prinzip dasselbe wie mit 15, nur heute um einiges besser“, sagt er. Dabei verfolgt Steiner immer den Anspruch, seinen Einflüssen qualitativ gerecht zu werden. „Friedl Lercher hat die Latte ziemlich hoch gelegt.“ Dessen Schnitzstil weiterzuverfolgen, ist ihm eine Her-

zensangelegenheit. Der Künstler lässt sich aber auch gerne von den vielen verschiedenen Schnitzstilen Osttirols und der umliegenden Bundesländer inspirieren. „Wenn ich eine Larve mit Bart schnitze, wird schon einmal ein Wikinger daraus. Manchmal schnitze ich auch ein menschlicheres Gesicht und arbeite näher an der anatomischen Realität“, erzählt er. Alles hat seinen Platz. Diese Experimentierfreude manifestiert sich in neuen Kreationen abseits des Althergebrachten. „Andere erkennen darin einen eigenen Stil, eine künstlerische Handschrift“, sagt er. Seinen eigenen Stil will er aber nicht definieren. Das sollen andere tun.

Die Ästhetik des Wilden.

Steiner legt Wert darauf, dass seine Krampuslarven in sich stimmig sind und ein gewisser „Schwung“ drinnen ist. „Ich mag es, wenn eine Larve schön geschnitten ist“, sagt er. „Nicht übertrieben geschmirgelt, die Spuren der Werkzeuge dürfen sichtbar bleiben.“ Eine Larve zu schnitzen erfordert

„WIR HATTEN ZWAR ANGST VOR DEM KRAMPUS, WOLLTEN ABER DOCH SELBST MITLAUFEN.“

Bert Steiner

viel Geduld und Zeit, bis alle Schnitte schließlich so sitzen, wie sie sein sollen. Der Betrachter sieht lediglich die finalen Schnitte. Larven können heutzutage auch mittels maschineller Hilfe – Kettensäge, Fräsen, Schleifmaschinen – gefertigt werden. Steiner setzt sie bewusst sparsam ein. Der Hände Arbeit und die Spuren der Schnitzeisen sollen präsent bleiben. „Ich mag dieses Gefühl, wenn das scharfe Eisen seine Spuren im Holz hinterlässt, sich dort vergräbt“, sagt er.

Das Schnitzen ist einerseits ein bewusster Prozess, andererseits gibt es auch ein Überraschungsmoment, in dem sich der Schnitzer intuitiv leiten lässt. Ein Beispiel: „Die Larve sucht sich ihr Fell selbst aus“, erklärt Steiner. Nicht

weil sie einen eigenen Willen hätte, sondern weil Larve und Fell miteinander einen harmonischen Gesamtcharakter bekommen. So wie nicht jedem Menschen die gleiche Frisur steht, gilt das auch für die geschnitzten Gesichter. „Das Gesamtbild muss harmonisch sein.“ Besonderes Augenmerk legt Steiner auf die Augen. Sie sind nicht nur beim Menschen das Spiegelbild der Seele, sondern geben auch jeder Larve das gewisse Etwas, das den Betrachter in ihren Bann zieht.

Im Flow zwischen Haut und Holz.