GENDERMEDIZIN: Neue Daten zur Frauengesundheit verpflichten.

BRUSTKREBS: Ein von Innovationen getriebenes Forschungsgebiet.

MENTALE ÜBERFORDERUNG: Mit Selbstfürsorge zurück ins Lot.

Weitere Infos unter www.alles-essen.at

GENDERMEDIZIN: Neue Daten zur Frauengesundheit verpflichten.

BRUSTKREBS: Ein von Innovationen getriebenes Forschungsgebiet.

MENTALE ÜBERFORDERUNG: Mit Selbstfürsorge zurück ins Lot.

Weitere Infos unter www.alles-essen.at

Ein großartiger Marathon durch die Welt der Frauengesundheit liegt hinter uns – und nun liegt er vor Ihnen. Sie halten die zweite Ausgabe von medica – dem Podcastmagazin für Frauengesundheit – in Ihren Händen und wir freuen uns sehr, Sie darin wieder in spannende, erstaunliche, erschütternde, hoffnungsreiche und überraschende Themenwelten zu entführen. Themenwelten, die um die Frauengesundheit kreisen selbstverständlich. Denn Frauengesundheit ist die Triebfeder des medica-Magazins und der medicaPodcasts, die es Ihnen ermöglichen, die Gespräche mit den Expertinnen und Experten zu hören, wo auch immer Sie gerade sind und was auch immer Sie gerade machen.

Der Spannungsbogen dieser Ausgabe ist so groß wie breit. Er reicht von einer Lücken offenbarenden Befragung der Frauen zur tatsächlichen beziehungsweise von ihnen erlebten Gesundheitsversorgung über Themen wie Endometriose, Migräne, mentale Überforderung, unspezifischen Schwindel oder Brustkrebs bis hin zu den Tücken der Schilddrüse und des weiblichen Knies, den faszinierenden Eigenschaften der Gebärmutter oder dem Erste-Hilfe-Wissen, das bei Notfällen mit Babys und Kleinkindern unbedingt nötig ist, sind Babys doch keine kleinen Erwachsenen.

Ein wenig beunruhigen können die Einblicke auch, weil die Ausgangslage, die Lage der Frauengesundheit, ein Mehr an Wissen und Wissenschaft so dringend wie zwingend macht. Es kann nicht oft genug betont werden: Über Jahrzehnte galt in der medizinischen Forschung der junge, weiße Mann als Maßstab für Diagnosen, Therapien und Dosierungen. Frauen wurden als leichte Männer betrachtet – eine Leichtfertigkeit, die für Frauen fatale bis lebensgefährliche Folgen haben kann. Um Frauen die gleichen Voraussetzungen für ein gutes, gesundes Le-

ben zu bieten, wie Männer sie gewohnt sind, muss noch unfassbar viel getan, geforscht und umgesetzt werden.

Unsere wunderbaren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner helfen dabei, Frauen bewegende Fragen zu beantworten, und sie animieren auch dazu, Fragen ohne Zurückhaltung zu stellen. Die Regisseurin und Produzentin Karin Berghammer tut das etwa im Zusammenhang mit dem Hebammenwesen und regt Schwangere dazu an, ihre Bedürfnisse klar zu formulieren. Und Marlies Raich, eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Welt, tut’s, indem sie junge Spitzensportlerinnen auffordert, über alles, was sie bewegt, offen zu reden.

Offen zu reden, Fragen zu stellen und mit den Antworten die Frauen zu stärken ist es auch, wozu das Podcastmagazin medica beitragen will. Weil Wissen nicht nur gesund macht – Wissen macht stark.

Viel Spaß beim Lesen und Hören wünscht Alexandra Keller, Chefredakteurin

Wie Sie vom QR-Code zum Podcast kommen:

1. Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Smartphone.

2. Halten Sie die Kamera über den QR-Code, bis ein Hinweis/Link erscheint.

3. Tippen Sie auf den Link, der eingeblendet wird, und schon sind Sie beim Podcast.

„EIN SPIEGEL DER ERLEBTEN QUALITÄT IM GESUNDHEITSWESEN“

Frauengesundheit: Verpflichtender Datenschatz

Simone Davidsen Soziologin am Tirol Institut für Qualität im Gesundheitswesen der fh gesundheit – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol

„FÜR MICH HAT ES NIE ZWEIFEL GEGEBEN“

Tabubrüche für Athletinnen

Marlies Raich Weltklasse-Skirennläuferin mit 35 Slalomsiegen, Unternehmerin, Moderatorin und Mutmacherin

„ICH SEHE EINE SEHR POSITIVE ENTWICKLUNG“

Endometriose: Schmerzhaftes Chamäleon

Beata Seeber Gynäkologin und Leiterin des Endometriosezentrums der Medizinischen Universität Innsbruck

„SIE DARF NICHT ALS ISOLIERTES ORGAN BETRACHTET WERDEN“

Die Schilddrüse: Motor des Körpers

Gudrun Metzler Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin an der Longevity Clinic Lanserhof in Lans

„ES GIBT KEIN VERGLEICHBARES ORGAN“

Die Gebärmutter: ein Wunderwerk

Stephan Kropshofer Gynäkologe und stationsführender Oberarzt an der Innsbrucker Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

„GEWICHTSREDUKTION BEWEGT ZAHLREICHE MENSCHEN“

Medizinische Ernährungsberatung

Stefan Riml Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Leiter von riml aesthetics in Sistrans

„DIE BESTE ZEIT FÜR MIGRÄNEPATIENTINNEN“

Im Bann der Attacken

Gregor Brössner Facharzt für Neurologie und Leiter der Ambulanz für Kopfund Gesichtsschmerzen an der Uniklinik Innsbruck

„DAS GEFÜHL, DIE MACHT ÜBER SICH ZU VERLIEREN“

Schwindel: Symptom, das Angst macht

Claudia Unterhofer Neurochirurgin, Wirbelsäulenspezialistin und Fachärztin für manuelle Medizin in Hall und Innsbruck

In Kooperation mit der

„DIE FRÜHE DIAGNOSE IST ENTSCHEIDEND“

Brustkrebs: Gute Nachrichten

Michael Hubalek Gynäkologe und Spezialist für Brustkrebs und Brustrekonstruktion in Schwaz und Innsbruck

„MENTALE GESUNDHEIT IST ZENTRALE GRUNDLAGE“

Die Kraft der Selbstfürsorge

Melanie Robertson

Klinische, Neuro- sowie Gesundheitspsychologin unter anderem im Gesundheitszentrum Park Igls

„LEBENSQUALITÄT IST SO WICHTIG WIE DER BEHANDLUNGSERFOLG“

Onkologie: Quality of Life

August Zabernigg Internist, Hämatologe sowie Onkologe und seit 2015 Leiter der Inneren Medizin am BKH Kufstein

„MIT ERSTER HILFE KANN ICH GANZ VIEL BEWIRKEN“

Beherzt handeln bei Baby-Notfällen

Daniela Scholer

Kinder- und Jugendkrankenpflegerin, Expertin für Baby- und Kleinkind-Themen und Gründerin von Nestlingszeit in Innsbruck

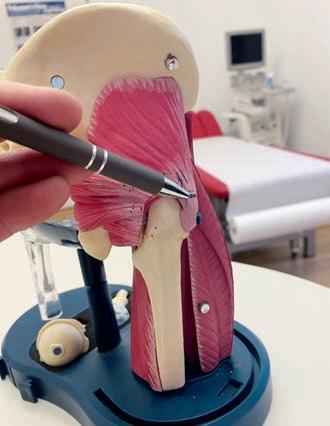

„DIE GUTE OP IST DIE HALBE MIETE“

Frauensache Kreuzbandriss

Katja Tecklenburg Unfallchirurgin, Orthopädin und Kniespezialistin an der Sportclinic medalp in Imst

„SO SCHNELL WIE MÖGLICH RETOUR“

Selbstheilungs-Kick mit Eigenblut

Jürgen Oberladstätter Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im Team der Praxisgemeinschaft Unfallchirurgie in Innsbruck

„DER IDEALZUSTAND WÄRE EINE EINS-ZU-EINSBETREUUNG“

Hebammenwesen: Frauenberuf unter Druck

Karin Berghammer Österreichische Regisseurin, Produzentin und FranzGrabner-Preisträgerin mit vielen Jahren Berufserfahrung als Hebamme

Mit einer Befragung, die essenzielle Daten für die Tiroler Frauengesundheitsstrategie lieferte, wurden nicht nur wichtige Wissenslücken zur tatsächlichen beziehungsweise alltäglichen Gesundheitsversorgung der Frauen geschlossen. Mit der Studie wurde den Tiroler Frauen auch eine starke Stimme gegeben. In einigen Bereichen – wie etwa dem Gewaltschutz – schreit sie förmlich nach Veränderungen und Verbesserungen.

Simone Davidsen war als Mitglied des Forschungskonsortiums an der Erarbeitung wie Auswertung der Studie beteiligt – und sie sagt: „Die Befragung ist wirklich ein Spiegel der erlebten Qualität im Gesundheitswesen und da zeigen sich sowohl positive als auch negative Seiten – Licht und Schatten.“

Der Schatten zuerst. Denn er ist sprichwörtlich gewaltig. Jede dritte Tirolerin gibt an, psychische oder physische Gewalterfahrungen gemacht zu haben. Und nur 17,1 Prozent der betroffenen Frauen fühlten sich in dem Zusammenhang gut betreut. „Die Zahlen sind schockierend. Ich denke, das ist ein unerwartetes Ergebnis gewesen“, sagt Simone Davidsen. Die auf Qualität und Prozessmanagement im Gesundheitswesen speziali-

Simone Davidsen ist Soziologin und auf Qualität und Prozessmanagement im Gesundheitswesen spezialisiert. Sie war für die die fh gesundheit maßgeblich an der Erarbeitung und Auswertung der Studie zur Tiroler Frauengesundheit beteiligt.

„Mehrfachbelastungen sind auf jeden Fall real und wirken sich auch direkt auf die Gesundheit der Frauen aus.“

Simone Davidsen

sierte Soziologin bezieht sich damit auf die zielgruppenspezifische Befragung zur Frauengesundheit in Tirol, deren Endbericht im November 2024 vorgelegt und die Grundlage für die im März 2025 beschlossene Tiroler Frauengesundheitsstrategie wurde. In dem umfangreichen strategischen Papier wurden 34 konkrete Handlungsfelder und die Schwerpunkte Prävention, Sexualpädagogik, psychische Gesundheit und Gewaltschutz genannt beziehungsweise festgehalten. In ihrem Vorwort zur Strategie betonte die Tiroler Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele, dass diese „ein breites Spektrum an potenziellen Handlungsfeldern zur unmittelbaren Verbesserung der Frauengesundheit in Tirol bietet“. Denn die Daten verpflichten.

„Die Qualität im Gesundheitswesen besteht auch sehr viel daraus, dass man zuhören muss, dass man die Personen – in dem Fall die Frauen – ernst nehmen muss und sensibel kommunizieren sollte.“

Simone Davidsen

Daten verpflichten

Die Studie, welche die Datenbasis für die zielgerichteten Maßnahmen lieferte, war im Auftrag des Landes Tirol von einem Forschungskonsortium erarbeitet worden, dem Expert:innen der Unternehmerischen Hochschule MCI, der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie UMIT TIROL und der fh gesundheit – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol angehörten. „Der Auftrag an unser Forschungskonsortium bestand in erster Linie darin, dass wir ein umfassendes Bild erheben sollten von der Frauengesundheit in Tirol – und zwar zielgruppenspezifisch –, da es bislang in dem Bereich nur unzureichende Daten gegeben hat“, erklärt Simone Davidsen. Sie war für die fh gesundheit am richtungsweisenden Projekt beteiligt. Um den Schock zu begreifen, den die Tatsache, dass 28,4 Prozent der Tirolerinnen Gewalterfahrungen gemacht haben, auch bei ihr auslöst, ist vielleicht die kühle Definition von Gewalt hilfreich.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gewalt der tatsächliche oder angedrohte absichtliche Gebrauch von physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft gerichtet ist und die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation (Anm.: Entbehrung, Entzug, Verlust, Isolation, Benachteiligung) führt. Gemeinhin wird dabei in körperliche Gewalt, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt und finanzielle oder ökonomische Gewalt unterschieden und so umfangreich

die Definitionen, Beschreibungen und wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema auch sind, bleibt es schwer bis unmöglich, die individuellen Gewalterfahrungen in Worte zu fassen. „Die Ergebnisse bringen einen wirklich zum Nachdenken und machen einem sehr sehr deutlich, dass wir im Bereich Gewaltschutz und Gewaltnachsorge einen langen Weg vor uns haben“, stellt Simone Davidsen fest.

Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie am Gespräch teilnehmen – erzählt die studierte Soziologin und Betriebswirtschaftlerin über ihren eigenen Bildungs- und Erfahrungsweg, der sie nach Norwegen, Dänemark und wieder zurück nach Innsbruck an das Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol/fh gesundheit führte. Und sie erzählt über die Wege, die mit den Ergebnissen der Frauenbefragung geebnet wurden, war das Forschungskonsortium doch dazu angehalten, die Grundlage für zukünftige Interventionsstrategien zu schaffen.

„Empfohlen wurde, bestehende Unterstützungsangebote auszubauen und bekannter zu machen. Und das Ganze auch niederschwelliger zugänglich zu machen“, hält Simone Davidsen beispielhaft zu den potenziellen Maßnahmen fest, die sich aus den Gewalterfahrungen der Tiroler Frauen ergeben. Dazu zählen auch der Ausbau regionaler Anlaufstellen und die Verkürzung der Wartezeiten für psychologische Hilfe sowie gezielte Schulungen des medizinischen Personals, „um Gewalt zu erkennen, aber dann auch sensibel damit umgehen zu können und unterstützen zu können“. Die Frauengesundheitsstrategie spiegelt diesen Handlungsbedarf wider, indem dort etwa zu den Themen Unterstützung von Gewalt-

und Opferschutzgruppen, Implementierung von Gewaltschutz und -prävention in der Anamnese und Fortbildungsangebot zum Umgang mit Gewaltopfern strategische Ziele und Handlungsfelder genannt werden, die den betroffenen Frauen selbst optimierte und erweiterte Unterstützungsangebote und jenen Berufsgruppen, an die sich diese Frauen wenden, ein Fortbildungsangebot zur Steigerung ihrer Kompetenzen bringen soll. Allein im Zusammenhang mit diesem, die Tiroler Frauen regelrecht brutal treffenden Thema, das den Begriff Frauengesundheit auf dunkle Weise ausreizt, ist ein entsprechender Maßnahmen- und Unterstützungskatalog jedenfalls genauso ein Gebot der Stunde wie die Aufklärung und die Sensibilisierung der Gesellschaft. Davor, dass jede dritte Frau Gewalterfahrungen gemacht hat, können die Augen nicht verschlossen werden.

Codewort Viola

Schon 2024 hat das Land Tirol die Expertinnengruppe Gewaltprävention ins Leben gerufen, das Rote Kreuz hat ebenso im Jahr 2024 eine Schulungsoffensive seiner Mitarbeiter:innen in Bezug auf häusliche Gewalt gestartet und die internationalen Handzeichen, die diskret auf eine Gewaltsituation hinweisen, werden zunehmend ebenso bekannter wie das „Codewort Viola“ beziehungsweise der Satz „Ich muss zu Dr. Viola“, als verklausulierter Hilferuf nach Schutz und Hilfe in der Klinik. Es tut sich was. Das muss es auch. In diesem wie in anderen, die Frauen und ihre Gesundheit betreffenden Bereichen.

Im medica-Podcast betont Simone Davidsen den Wert der umfangreichen Befragung

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT

BEZIEHUNGSWEISE EINE GUTE UND ANGEMESSENE MEDIZINISCHE BEHANDLUNG

beziehungsweise Studie, die ein Spiegel der von Frauen erlebten Qualität im Gesundheitswesen ist. Das Forschungskonsortium war mit Expert:innen aus verschiedensten Bereichen besetzt. „Das hat auch die Qualität unserer Arbeit gesteigert. Und natürlich dieses Gefühl, dass wir mit der Befragung etwas bewirken können und es Grundlage dafür ist, die etwas bewegen sollte. Das hat uns alle motiviert“, sagt die Soziologin.

Den Tiroler Frauen wurde durch die Befragung erstmals eine Stimme gegeben und Bewegung ist es auch, was diese Stimme fordert. In seinem Vorwort zur Frauengesundheitsstrategie hält beispielsweise der Präsident der Ärztekammer für Tirol, Stefan Kastner, fest: „Dieses Strategiepapier soll einen Beitrag dazu leisten, dass Frauen eine umfassende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung erhalten, die ihren Bedürfnissen gerecht wird.“ Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass die aktuelle Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen der Frauen nicht gerecht wird. Die Ergebnisse der Befragung bestätigen das auf teils eindrückliche Weise. „Positiv habe ich gefunden, dass sehr viele Frauen sehr wertschätzend über das Personal im Gesundheitswesen – Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonen, Hebammen, aber auch sonstige unterschiedliche Berufsgruppen – berichtet haben“, sagt Simone Davidsen, „aber es hat auch Aussagen gegeben, die mich berührt und gleichzeitig sogar ein bissl wütend gemacht haben.“

Diese Emotionen wurden bei ihr beispielsweise getriggert, wenn Frauen berichtet haben, dass sie mit gewissen Beschwerden nicht ernst genommen worden sind – vor allem auch bei Frauengesundheits-Themen wie Endometriose, den Wechseljahren oder bei der psychischen Gesundheit: „Solche Geschichten zeigen, dass die Qualität im Gesundheitswesen auch sehr viel daraus besteht, dass man zuhören muss, dass man die Personen – in dem Fall die Frauen – ernst nehmen muss und sensibel kommunizieren sollte.“

Gerechte

Gesundheitsversorgung

Kommunikation ist natürlich ein Grundelement für eine angemessene Gesundheitsversorgung und nicht minder natürlich ist, dass Bedürfnisse der Frauen in den unterschiedlichen Lebensphasen andere sind. Frauengesundheit kann nicht als Einheitskategorie gesehen werden, weswegen die Befragung dezidiert zielgruppenspezifisch und dabei so angelegt wurde, dass Frauen aus unterschiedlichen Lebenssituationen

und Altersgruppen miteinbezogen wurden – von jugendlichen Frauen über Frauen, die im Berufsleben stehen, hin zu Frauen nach der Menopause. „In den Interviews wurde dann auch auf lebensspezifische, aber auch altersspezifische Themen eingegangen“, erklärt Simone Davidsen die Vorgangsweise, die es ermöglichte, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufzuzeigen, „weil man diese Differenzierung braucht, um Maßnahmen so zu gestalten, dass sie möglichst allen Frauen in Tirol gerecht werden können.“

Im medica-Podcast beschreibt Simone Davidsen ihr Interesse beziehungsweise ihre persönliche Triebfeder, sich derart intensiv mit der Qualität im Gesundheitswesen zu befassen. Sie sagt: „Wichtige Punkte für mich sind, wie Gesundheitsversorgung so gestaltet werden kann, dass sie bei allen Menschen gleich ankommt, für alle gleich zugänglich und verständlich, aber natürlich auch gerecht ist. Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich in diesem Zusammenhang ja immer wieder.“

Stimmt. Die Gerechtigkeitsfrage ist eine der stärksten Triebfedern für den so notwendi-

gen weiblichen Blick auf die Medizin. Nicht umsonst ist Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise eine gute und angemessene medizinische Behandlung für alle Menschen das Ziel, das Gendermedizin oder Diversität in der Medizin anstrebt. Dass Frauen anders krank werden, anders krank sind und anders behandelt werden müssen als Männer, ist jedoch eine Tatsache, die erst seit Ende des 20. Jahrhunderts und nach wie vor nur verstörend langsam in das Blickfeld der medizinischen Forschung, der klinischen Behandlungspläne oder der Gesundheitspolitik rückt. „Heute wissen wir, dass eine geschlechtssensible Betrachtung für eine ganzheitliche und gerechte Gesundheitsversorgung unerlässlich ist“, hält die Tiroler Frauenlandesrätin Eva Pawlata dazu in ihrem Vorwort zur Frauengesundheitsstrategie fest. Die Unterschiede sind einfach viel zu groß, um alle Menschen über einen medizinischen Kamm zu scheren.

Dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer nur ein X- und ein kürzeres Y-Chromosom, ist an sich schon ein riesiger Unterschied und Grund dafür, dass männliche und weibliche Körper anders reagieren – auf so gut wie alles. Das X-Chromosom wurde im Jahr 1891 entdeckt und 1905 wurde – erstmals bei Insekten – festgestellt, dass Männchen XY- und Weibchen XX-Geschlechtschromosomen haben. Es dauerte viele Forschungsjahrzehnte, bis dann auch die Rolle der unterschiedlichen Geschlechtshormone in Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten erkannt wurde. Das Interesse daran hielt sich dennoch in Grenzen und ist, wie beispielsweise die deutsche Kardiologin und Autorin des 2020 erschienenen Buches Gendermedizin, Vera Regitz-Zagrosek festhält, erst gewachsen, seitdem bekannt ist, dass auch Männer im Laufe ihres Lebens hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind, die Einfluss auf ihre Gesundheit haben. Auch das ist ein Beispiel für die männliche Dominanz im Gesundheitswesen. Sie reicht weit über den standardisierten männlichen Körper, der für Krankheitsbilder, Therapien und Medikamentengaben oder Wirkstoff-Dosierungen als Vorbild genommen wurde, hinaus.

Wissenslücken gefüllt. Im medica-Podcast erzählt Simone Davidsen , wie das Forschungskonsortium, bestehend aus Expert:innen von fh gesundheit, MCI und UMIT, mit der zielgruppenspezifischen Befragung die großen Wissens- und Datenlücken zur Frauengesundheit in Tirol gefüllt und dem Land Tirol die Grundlage für diesbezügliche Maßnahmen geliefert hat. „Über alle Altersgruppen hinweg hat sich gezeigt, dass die Frauen gut informiert sein wollen und selbstbestimmt Entscheidungen treffen wollen. Das war ein zentrales Ergebnis“, nennt die Mitarbeiterin der fh gesundheit –Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol einen wichtigen Punkt, der auch als Informationsauftrag verstanden werden darf.

Sind diese Unterschiede, die zu gefährlichen Mängeln in der medizinischen Versorgung führen, den Tiroler Frauen bewusst? „Man hat in einigen Interviews feststellen können, dass den Frauen schon klar ist, dass da Unterschiede bestehen. Gerade in dem Bereich, wo sie sagen, nicht ernst genommen zu werden, ist darauf verwiesen worden, dass das als Mann nicht passiert wäre“, berichtet Simone Davidsen aus Interviews mit den Frauen. Gleichzeitig habe es auch Frauen gegeben, die sehr überrascht waren, als das Thema angesprochen wurde und sie gefragt wurden, ob sie empfinden, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt: „Diese Frauen konnten damit eigentlich nichts anfangen. Sie gehen davon aus, dass das für alle gleich ist. Da zeigt sich schon, dass da noch kein allgemeines Bewusstsein für dieses Thema in der Bevölkerung vorherrscht.“

Darüber und allgemein über medizinische Themen informiert zu sein, scheint bislang mehr eine Hol- als eine Bringschuld zu sein. Gemischt ist das Bild, das die Befragung zum subjektiven medizinischen Informationsstand der Frauen ergeben hat. Vor allem, wenn sie aktiv selbst nachgeforscht und sich eingelesen haben, oder aber im Bereich etablierter Vorsorgeprogramme wie Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs (HPV) fühlen sich die Tirolerinnen gut informiert. „Wo wir aber definitiv Lücken gesehen haben, sind beispielsweise Themen wie Menopause, Endometriose, aber eben auch psychische Gesundheit, wo zum Teil noch Bewusstsein und Information fehlt. Besonders auffällig war, dass manche Angebote gar nicht bekannt gewesen sind oder Frauen unsicher waren, wo man verlässliche Informationen herbekommen kann“, sagt die Soziologin.

Im medica-Podcast geht Simone Davidsen auch auf die im Zuge der Befragung thematisierte Zufriedenheit der Tiroler Frauen mit ihrem Sexualleben und dem gynäkologischen Angebot ein. Jüngere Frauen sind demnach in der Regel sowohl mit ihrem Sexualleben zufriedener als auch mit dem gynäkologischen Angebot. „Frauen am

„Die Ergebnisse bringen einen wirklich zum Nachdenken und machen einem sehr sehr deutlich, dass wir im Bereich Gewaltschutz und Gewaltnachsorge einen langen Weg vor uns haben.“

Simone Davidsen

Land haben immer wieder berichtet, dass sie lange Wege haben oder es schwierig finden, Termine zu bekommen oder rechtzeitig Termine zu bekommen“, sagt sie.

Das Frauenleben am Land weist bezüglich der Gesundheitsversorgung zahlreiche Hürden auf. Dass Frauen in den Städten mehr Auswahl, kürzere Wege und auch bessere Chancen auf schnelle Termine bei Gynäkolog:innen oder anderen spezialisierten Angeboten haben, liegt aufgrund der größeren Versorgungsdichte in urbanen Räumen auf der Hand. Lange Anfahrten, eingeschränkte Öffnungszeiten, weniger Auswahl oder die Schwierigkeit, Termine zu bekommen, kann für Frauen am Land aber auch die Konsequenz haben, dass sie Vorsorge- oder Beratungstermine verschieben beziehungsweise gar nicht wahrnehmen. „Die Bedürfnisse sind die ähnlichen – ob Stadt oder Land –, aber die Chancen, wirklich auch zeitnah und wohnortnah Termine zu erhalten, sind unterschiedlich“, spricht Simone Davidsen einen essenziellen Punkt an, der ein weiteres Schlaglicht auf die Gerechtigkeitsfrage wirft und die Rolle der Wohnortnähe der

Versorgungs- oder Beratungseinrichtungen schwerwiegend macht.

Als schwerwiegend im wahrsten Sinn des Wortes hat sich im Rahmen der zielgruppenspezifischen Befragung zur Frauengesundheit in Tirol die psychische Gesundheit der Frauen regelrecht in den Vordergrund gedrängt. „Über alle Altersgruppen hinweg war die psychische Gesundheit ein gemeinsames, großes Thema. Es hat sich durchgezogen, dass das eine große Rolle spielt. Die jüngeren Frauen haben teils schon sehr direkt über Stress und Ängste erzählt und berichtet. Die älteren Frauen haben dieses Thema teils indirekter angesprochen – und nicht so deutlich auf psychische Gesundheit oder Stress verwiesen“, berichtet Simone Davidsen aus dem intensiven Interviewreigen, in dem zahlreiche Frauen berichteten, dass sie oft an ihre Grenzen gehen, „weil sie einerseits niemanden im Stich lassen wollen und es ihnen andererseits auch schwerfällt, Zeit für sich selbst einzuplanen. Man kann sagen, Mehrfachbelastungen sind auf jeden Fall real und wirken sich auch direkt auf die Gesundheit der Frauen aus.“ Den Studienergebnissen zur psychischen Gesundheit der Frauen entsprechend bestimmt

diese Herausforderung auch einen großen Teil und einige konkrete Handlungsfelder der Frauengesundheitsstrategie. „In Tirol bildet die neue Frauengesundheitsstrategie ab sofort eine fundierte Grundlage, um die Gesundheitsversorgung und Prävention für Frauen gezielt zu verbessern und nachhaltig zu stärken“, wurde vom Land Tirol betont, als die Strategie Anfang März 2025 präsentiert wurde. Gute Ziele sind das. Gute Ziele und viele Schritte.

Auf die Frage, ob es spannend wäre, die Entwicklung zu beobachten und die zielgruppenspezifische Befragung beispielsweise in fünf Jahren zu wiederholen, um zu sehen, was die Frauengesundheitsstrategie bewirkt, meint Simone Davidsen: „Ja, das wäre unglaublich spannend und sehr wichtig, dass man sich das immer wieder anschaut, um zu sehen, ob die Maßnahmen zur Umsetzung der Frauengesundheitsstrategie wirklich wirken und ob die Stimmen der Frauen wirklich zu Veränderungen geführt haben. Ich bin definitiv bereit dazu.“ Die Tiroler Frauen sind das sicher auch.

Alexandra Keller

Im Interview macht die Tiroler Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele deutlich, welche Handlungsgebote sich aus der Befragung der Tiroler Frauen zur Frauengesundheit ergeben und in der Frauengesundheitsstrategie eingeflossen sind. „Was mich persönlich besonders nachdenklich stimmt, ist, dass viele Frauen sich in medizinischen Settings nicht ernst genommen fühlen“, sagt sie.

Grundlage für die Frauengesundheitsstrategie, die im März 2025 von der Tiroler Landesregierung beschlossen wurde, war eine in der Art einzigartige Befragung zur Frauengesundheit, die teils überraschte, teils erschütterte und jedenfalls den Handlungsbedarf unterstrichen hat. Als Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Wissenschaft und Forschung sind Sie auch so etwas wie eine Anwältin der Tiroler Frauen, wenn es um die Verbesserung ihrer Versorgung geht. Was motiviert Sie dabei am meisten? CORNELIA HAGELE : Mir ist es enorm wichtig, die echten Bedürfnisse der Tirolerinnen zu kennen – nicht abstrakt auf dem Papier, sondern ganz konkret aus ihrem Alltag heraus. Genau das leistet die Frauengesundheitsstrategie. Sie zeigt klar, wo es Handlungsbedarf gibt. Und sie erlaubt es uns, praxisnahe und innovative Lösungen zu entwickeln. Was mich dabei motiviert? Der direkte Dialog mit Expert:innen und mit den Frauen selbst. Nur wenn wir genau zuhören, können wir ihre gesundheitlichen Anliegen in allen Lebensphasen auch wirklich ernst nehmen und bestmöglich unterstützen.

In der Frauengesundheitsstrategie sind 34 Handlungsfelder und für jedes Handlungsfeld Ziele festgehalten. Wie werden diese Ziele konkret umgesetzt und wer kümmert sich darum? Umsetzen und nicht nur planen, ist unser Anspruch. Die Ziele werden je nach Bereich gemeinsam mit den zentralen Akteur:innen angegangen. Von Beratungsstellen über die Medizinische Universität bis hin zu Sozialversicherung und Ärztekammer werden alle involviert. Die Koordination liegt bei der Abteilung für Öffentliche Ge-

Cornelia Hagele ist Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Bildung, Wissenschaft und Forschung.

sundheit – dort laufen die Fäden zusammen. Dies ist vor allem notwendig, damit es nicht nur beim guten Willen bleibt, sondern echte Veränderungen spürbar werden.

Ist die laufende Legislaturperiode der Zeitrahmen, in dem entsprechende Bewegung in die 34 Handlungsfelder gebracht werden soll? Was ist Ihr Ziel? Ja, aber mit Prioritäten. Gemeinsam mit Expert:innen haben wir bewertet, was am dringendsten ist und was im aktuellen Budgetrahmen realistisch machbar ist.

Die ersten Schritte sind bereits gesetzt. Der Fokus liegt zunächst auf Informationsangeboten, sowohl für medizinisches Fachpersonal als auch für Laien. 2026 folgen weitere Maßnahmen. Das Rad ist also in Bewegung, und es wird sich weiterdrehen.

Gibt es Ergebnisse aus der zielgruppenspezifischen Befragung, die Sie besonders aufhorchen ließen? Ja, tatsächlich sehr viele. Vor allem der große Wunsch nach qualitativ hochwertiger, verständlicher Information.

Viele Frauen fordern zu Recht einen einfachen, niederschwelligen Zugang zu medizinischem Wissen. Und sie berichten von langen Wartezeiten bei Fachärzt:innen – ein strukturelles Problem, das wir nur gemeinsam mit Sozialversicherung und Ärztekammer lösen können. Was mich persönlich besonders nachdenklich stimmt, ist, dass viele Frauen sich in medizinischen Settings nicht ernst genommen fühlen. Ihre Anliegen werden bagatellisiert. Da müssen wir in der Aus- und Fortbildung der Gesundheitsberufe klare Akzente setzen.

Dass jede dritte Tirolerin physische oder psychische Gewalterfahrungen gemacht hat, ist die vielleicht erschütterndste Tatsache, welche die Befragung aufzeigt. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Was muss unbedingt geschehen? Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Es ist eine gravierende Verletzung

„NUR WENN WIR GENAU ZUHÖREN, KÖNNEN WIR DIE GESUNDHEITLICHEN

ANLIEGEN DER FRAUEN IN ALLEN LEBENSPHASEN AUCH WIRKLICH ERNST NEHMEN UND UNTERSTÜTZEN.“

der Menschenrechte und ein gesellschaftliches Problem. Wir brauchen Schutzräume, Beratung, Begleitung. Mit dem neuen Gewaltschutzzentrum Tirol – an drei Standorten in Innsbruck, Kitzbühel und Landeck – haben wir einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Der Kampf gegen Gewalt braucht dauerhafte Aufmerksamkeit, Ressourcen und Mut zur Veränderung.

Ist geplant, die Befragung in absehbarer Zeit zu wiederholen, um die Fortschritte und auch

die noch offenen Lücken im Zusammenhang mit der Tiroler Frauengesundheit auszuloten? Im Moment ist keine Wiederholung geplant. Aber wenn neue Fragestellungen auftauchen, kann das durchaus sinnvoll sein. Wichtig ist, dass die Daten nicht in der Schublade landen, sondern weiterverarbeitet werden. An den Unis und Fachhochschulen werden die Daten analysiert, fließen in Abschlussarbeiten ein und geben wichtige Impulse für die Praxis. Wir bleiben im Dialog – mit der Wissenschaft, mit den Einrichtungen und vor allem aber mit den Frauen selbst.

Egerdachstraße, Innsbruck Pradl

» Moderne Neubauwohnungen, zeitlose Ausstattung

» Innerstädtischer Lage, hohe Vermietbarkeit garantiert

» 2- bis 4-Zimmer Wohnungen (ab 38 m²)

» Immobilien als sichere, wertstabile Anlage

» Langfristige Wertsteigerung durch Lageentwicklung

Kontakt: Nicole Bletzacher +43 664 8247117 nicole.bletzacher@zima.at zima.at

Im Rahmen der vom Land Tirol in Auftrag gegebenen Befragungen zur Frauengesundheit wurden 2024 quantitative und qualitative Daten erhoben, die Daten und Fakten zu Themen wie allgemeine Gesundheit, subjektiv empfundene Lebensqualität, sexuelle Gesundheit, gynäkologische Versorgung, Gewalterfahrungen sowie psychische Belastungen und Work-Life-Balance liefern. Ein Überblick.

69 % der Frauen bewerten ihren allgemeinen Gesundheitszustand als (sehr) gut.

78 %

sind mit ihrer Gesundheit zufrieden.

80 %

bewerten ihre Lebensqualität in den vergangenen zwei Wochen als (sehr) gut. Nur 2 % bewerten diese negativ, 18 % mittelmäßig.

Info: Befragt wurden 493 Frauen, aufgeteilt in drei Altersgruppen (19–45, 46–60, 61+). Ziel war es, einen umfassenden Einblick in die gesundheitsbezogenen Bedürfnisse und Lebensbedingungen von Tiroler Frauen zu erhalten. Die altersrepräsentative Stichprobe weist einen hohen Bildungsstand auf, rund die Hälfte der Befragten hat Matura oder mehr. Dies ist typisch für gesundheitsbezogene Umfragen und wird durch das Onlineformat verstärkt. Beruflich zeigt sich eine breite Streuung mit vielen Teilzeitbeschäftigten, unselbständig tätigen Frauen in Vollzeit und Pensionistinnen. Der Großteil lebt in ländlichen oder vorstädtischen Gebieten, nur ein kleinerer Anteil in Städten. Fast 90 % sind in Österreich geboren und sprechen primär Deutsch. 70 % der Frauen haben Kinder, meist ein bis zwei. 54 % sind verheiratet oder verpartnert, 40 % leben im Zwei-PersonenHaushalt. Finanziell schätzen 59 % ihre Lage als gut ein, wobei 81 % unerwartete Ausgaben von 1.300 Euro decken können. Zahlen gerundet.

2,4

Im Durchschnitt zeigt sich auf einer Skala von 1 bis 5 eine mittlere Zufriedenheit der Frauen mit ihrem Sexualleben, wobei einige das Gefühl haben, dass in ihrem Sexualleben etwas fehlt (Mittelwert: 3,5).

Signifikante Unterschiede sind bei Frauen ab 61 Jahren erkennbar: Diese Gruppe ist weniger zufrieden mit ihrem Sexualleben, berichtet seltener von sexuellen Kontakten und Selbstbefriedigung und fühlt sich weniger fähig, ihre sexuellen Wünsche zu äußern.

21 %

der Frauen sind durch (sehr) starke Beschwerden vor oder während ihrer Regelblutung von Einschränkungen in ihrem Arbeitsalltag betroffen. 31 % mit mittelmäßigen Einschränkungen.

75 %

der Frauen sind mit ihrer gynäkologischen Versorgung (sehr) zufrieden .

2,6

Für Müdigkeit und Erschöpfung, gemessen mit der Subskala „Persönliches Burnout“ des Copenhagen Burnout Inventory (CBI), liegt der Durchschnittswert bei 2,6, was seltene bis gelegentliche Müdigkeit und Erschöpfung andeutet. Insgesamt erleben jüngere Frauen signifikant häufiger Müdigkeit und Erschöpfung und sind weniger zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance, während ältere Frauen tendenziell weniger von persönlichem Burnout betroffen sind und eine höhere Zufriedenheit in der Balance zwischen Berufs- und Privatleben erfahren.

28 %

der befragten Frauen haben physische oder psychische Gewalterfahrungen gemacht.

57 %

der Frauen nahmen das Betreuungsangebot nach einer Gewalterfahrung als unzureichend wahr.

Viel zu lange war Endometriose so etwas wie ein Stiefkind der Gynäkologie. Die chronische Krankheit, die für betroffene Frauen mit teils starken Schmerzen und nicht minder starken Ängsten einhergeht, ist nicht leicht zu diagnostizieren und auch nicht leicht zu behandeln. Doch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Frauen zu unterstützen, zu therapieren und die Chancen auf eine Schwangerschaft bei jenen zu erhöhen, die diese Chancen gerne hätten. Das Endometriosezentrum Innsbruck arbeitet auf recht außergewöhnliche Weise daran, der Krankheit die Ohnmacht zu nehmen. Beata Seeber leitet dieses Zentrum und sagt: „Es ist sehr wichtig, die Lebensqualität der Frauen zu verbessern.“ Ein sehr gutes Ziel.

Schmerz. Jeder Mensch mag ihn anders empfinden, doch eines ist er immer: ein Alarmsignal. Dort, wo sich die komplexe Sinneswahrnehmung von unangenehm bis unerträglich konzentriert, stimmt etwas nicht im oder mit dem Körper. Dass Frauen Schmerzen anders empfinden als Männer und damit vielfach nicht ernst genommen und unzureichend behandelt werden, ist eine so bekannte wie anhaltend erschütternde Tatsache, die auch mit dem so genannten Gender Pain Gap beschrieben wird. Ja, neben dem Gender Pay Gap, der sich auf die Lohn-

VON DER PUBERTÄT BIS ZUR

MENOPAUSE HABEN MEHR ALS

50 PROZENT ALLER FRAUEN

WÄHREND IHRER PERIODE

SCHMERZEN – UND DIE MÜSSEN

IN DER REGEL NICHT SEIN.

Beata Seeber ist stellvertretende Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Innsbruck. Und sie ist Leiterin des Endometriosezentrums der Medizinischen Universität, das im Herbst 2024 für weitere drei Jahre zertifiziert wurde.

lücke zwischen Männern und Frauen bezieht, dem Gender Pension Gap, der Selbiges bei den Pensionen aufzeigt, und dem Gender Health Gap, der die Benachteiligung der Frauen in der medizinischen Versorgung und Forschung beschreibt, hat auch diese für Frauen äußerst schmerzhafte Lücke zwischen den Geschlechtern einen Namen. Zum Gender Pain Gap gibt’s auch eine Hymne, die ihn mit schriller Tonalität begleitet. „Schmerzen gehören zum Frauensein. Das ist ganz normal“, ist der Refrain dieses schrecklich langlebigen Hits, der Frauen still leiden lässt. Nicht wenige von ihnen im monatlichen Takt. Und das über einige Lebensjahrzehnte. Von der Pubertät bis zur Menopause haben mehr als 50 Prozent aller Frauen während ihrer Periode Schmerzen – und die müssen in der Regel nicht sein.

BEI FRAUEN

„Wenn man Befragungsstudien macht, sagen fast alle jungen Frauen, dass sie bei der Regelblutung Schmerzen haben. 20 Prozent haben sogar starke oder sehr starke Schmerzen“, weiß Beata Seeber. Die in den USA aufgewachsene und ausgebildete Gynäkologin hat sich schon früh mit Endometriose beschäftigt, 2011 zum Thema „Biomarker der Endometriose“ habilitiert und sich schließlich auch auf Endometriose spezialisiert. Sie nimmt die Schmerzen der jungen Frauen sehr ernst und sieht sie durchaus als potenzielles Alarmsignal, weil Schmerzen während der Regelblutung bei jungen Frauen ein erstes Zeichen für Endometriose sein können. „Wir wissen, dass Frauen, die Endometriose haben, schon Beschwerden hatten, als sie noch ganz jung waren“, sagt sie.

Jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist von dieser Erkrankung betroffen, was Endometriose zu einer der häufigsten gutartigen Erkrankungen bei Frauen macht. Dabei bilden gebärmutterschleimhautähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutterhöhle so genannte Endometriose-Herde, Knoten oder Zysten, die zu teils starken Schmerzen während der Regelblutung, beim Geschlechtsverkehr oder ganz allgemein im Unterbauch, zu Problemen beim Schwangerwerden oder zu Unfruchtbarkeit führen können.

Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie dabei sein – berichtet Beata Seeber über die verschiedenen Theorien, die erklären wollen, warum sich die Zellen der Gebärmutterschleimhaut dort ansiedeln, wo sie nicht hingehören. Am Darm etwa oder an der Blase. „Eine komplette Erklärung haben wir leider nicht“, sagt sie. Setzt die Menstruation sehr früh ein, kann das ein Risikofaktor sein.

„Mein Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung gegenüber Endometriose zu steigern und vor allem die Patientinnen evidenzbasiert zu therapieren, um ihre Lebensqualität zu verbessern“, sagt die Ärztin. Endometriose kann noch nicht geheilt werden. Die Frauen sind herausgefordert, mit dieser chronischen Krankheit zu leben. Die Ver-

besserung ihrer Lebensqualität bleibt der Gradmesser für die Therapie und Beata Seeber sagt: „Trotz der Diagnose weiter die Arbeit ausüben können, gut sozial verknüpft zu sein, das ist das Ziel. Das sollte auch das Outcome der Endometriosestudien sein.“

Jede Patientin wahrnehmen

Beata Seeber ist stellvertretende Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Innsbruck. Und sie ist Leiterin des Endometriosezentrums der Medizinischen Universität, das im Herbst 2024 für weitere drei Jahre zertifiziert wurde. Dass im Rahmen dieses Zentrums Spezialist:innen aus Gynäkologischer Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Operativer Gynäkologie,

Endometriose-Alarm.

Endometriose kommt typischerweise im kleinen Becken vor:

• im Eierstock

• hinter der Gebärmutter

• an Darm oder Harnblase

• an den Eileitern

• am Beckenbindegewebe Selten kann Endometriose an anderen Körperstellen, wie Lunge oder Operationsnarben, auftreten. Eine Sonderform der Endometriose stellt die Adenomyose dar. Dabei finden sich gebärmutterschleimhautähnliche Zellen im muskulären Anteil der Gebärmutterwand.

Folgende Faktoren können das Risiko von Endometriose erhöhen:

• frühe erste Regelbutung

• starke und verlängerte Blutung über sieben Tage

• familiäre Vorbelastung: Mutter oder Schwester mit Endometriose (6-fach erhöhtes Risiko)

Schmerzen und Unfruchtbarkeit sind die vorherrschenden Symptome bei Endometriose. Zu den spezifischen Symptomen der Endometriose zählen:

• Schmerzen vor und während der Regelblutung

• Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

• Unterbauchschmerzen unabhängig von der Regelbutung

• starke Regelblutungen

• Unfruchtbarkeit

• schmerzhaftes Harnlassen während der Regelblutung

• Verdauungsstörungen und Schmerzen während der Regelblutung

„Mein Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung gegenüber Endometriose zu steigern und vor allem die Patientinnen evidenzbasiert zu therapieren, um ihre Lebensqualität zu verbessern.“

Beata Seeber

Chirurgie, Urologie, Anästhesie – Schmerzmedizin, Radiologie, Pathologie, Psychiatrie und Psychosomatik, Physiotherapie und Diätologie im Sinne und zum Wohle der unter Endometriose leidenden Patientinnen zusammenarbeiten, zeigt die medizinische Bandbreite und Komplexität der Endometriose recht eindrücklich auf. Gerne wird diese chronische Krankheit als Chamäleon bezeichnet. Es aufzuspüren, einzufangen und aus medizinischer Sicht dingfest zu machen beziehungsweise zu diagnostizieren, gleicht oftmals einer Odyssee, einer von Schmerzen und Ängsten geprägten Irrfahrt für die Frauen. In dieser Szenerie ist das Endometriosezentrum Innsbruck so etwas wie ein Leuchtturm, der auch gegenüber anderen Zentren dieser Art hervorsticht. Der Leiterin ist wichtig, zu betonen: „Viele Frauen haben Angst, sie müssen operiert werden, wenn sie zu uns kommen. Das ist nicht der Fall. Die Diagnose wird immer öfter nicht invasiv ge-

stellt und auch wenn man die Endometriose schon sieht, muss die Therapie nicht operativ sein. Die medikamentöse Therapie ist in vielen Fällen gleichwertig mit der operativen.“

Im medica-Podcast erzählt Beata Seeber, was das Endometriosezentrum in Innsbruck so speziell und zu einem Unikum macht. Nicht nur wegen der wissenschaftlichen Studien, die am Zentrum durchgeführt werden. „Wir nehmen jede Patientin als Individuum wahr und besprechen, welche Therapie für sie am besten ist“, sagt sie – und betont: „Die Schmerzen sollten so schnell wie möglich anerkannt und auch therapiert werden.“

So schnell wie möglich ist ein Schlüsselsatz, sind die Leidenswege von Endometriose-Patientinnen bis die Diagnose gestellt und eine Therapie in die Wege geleitet werden kann, doch vielfach zermürbend lang. Weil Regelschmerzen so verbreitet sind, hochpräva-

lent nennen das die Mediziner:innen, ist die Differenzierung für junge Frauen nicht einfach. „Es ist sehr schwierig zu unterscheiden: Handelt es sich da um eine Dysmenorrhoe durch die klassische Verkrampfung der Gebärmutter, oder sind das eigentlich die ersten Zeichen für Endometriose“, beschreibt Beata Seeber das erste Problem. Weil die Hymne, dass Schmerzen zum Frausein gehören, nach wie vor zu gerne angestimmt wird, wird es für die Frauen schwer, sich zu fragen, ob diese Schmerzen vielleicht etwas Pathologisches sein könnten und unbedingt medizinischer Rat eingeholt werden sollte. Und wenn die Schmerzen schließlich chronisch werden und unabhängig vom Zyklus zu verschiedensten Symptomatiken führen – Reizblase etwa, Reizdarm, Müdigkeit, Erschöpfung und mit der Zeit auch depressive Verstimmungen –, wird es noch viel schwieriger, die Beschwerden auf Endometriose zurückzuführen. Verschärft wird diese Si-

tuation auch dadurch, dass die Krankheit offenkundig nach wie vor nicht zum breiten Allgemeinwissen zählt.

Laut der zielgruppenspezifischen Befragung zur Frauengesundheit in Tirol, die im November 2024 fertiggestellt und eine entscheidende Grundlage für die Frauengesundheitsstrategie des Landes Tirol wurde, sind 31,14 Prozent der Tiroler Frauen nicht über Endometriose informiert. Jede dritte Frau würde demnach gar nicht auf die Idee kommen, dass ihre eigenen Schmerzen oder die Schmerzen ihrer Freundinnen, Töchter oder Enkeltöchter auf Endometriose zurückzuführen sind und behandelt werden könnten. Um das Bewusstsein gegenüber der Krankheit zu schärfen, geht das Innsbrucker Endometriosezentrum unterschiedliche Aufklärungswege – etwa im Sexualunterricht in Schulen oder der Sensibilisierung und Fortbildung der niedergelassenen Gynäkolog:innen, den meist ersten Ansprechpartner:innen für die Betroffenen.

Riesen-Diagnostikschritte

Einen internationalen Wendepunkt für die Bekanntheit der Krankheit brachte die US-amerikanische Schauspielerin Lena Durham, die sehr offen und vor allem öffentlich von ihren jahrelangen, endometriosebedingten Schmerzen berichtete, deren Heftigkeit schließlich dazu führten, dass sie sich im Alter von 33 Jahren die Gebärmutter entfernen ließ. Eine so traumatische wie folgenschwere Entscheidung, um dem schmerzhaften Teufelskreis zu entkommen.

Im medica-Podcast erklärt Beata Seeber, warum der radikale Schritt der Schauspielerin möglicherweise vermeidbar gewesen wäre und warum die Entfernung der Gebärmutter als ultimativer Schritt aus dem Schmerzkreislauf in Österreich beziehungsweise im deutschsprachigen Raum sehr selten vorkommt, eben weil sich hier zahlreiche Endometriosezentren etabliert haben, die zertifiziert sind, intensiv zusammenarbeiten und forschen. „Ich sehe eine sehr positive Entwicklung“, sagt sie.

Knackpunkt Lebensqualität.

Im medica-Podcast klärt Beata Seeber umfangreich und gespickt mit guten Neuigkeiten über Endometriose auf. Die Leiterin des Endometriosezentrums Innsbruck erzählt darin, warum sie schon seit über 20 Jahren zur Endometriose forscht und arbeitet, was die Tücken bei der Diagnose und Behandlung sind, wie schwer es ist, Biomarker zu finden, um die Krankheit früh zu entdecken, oder wie individuell inzwischen die Therapiemöglichkeiten geworden sind. Vor allem auch, wenn ein Kinderwunsch besteht.

Unbedingt als positiv zu bezeichnen ist die Entwicklung, eben weil die Diagnostik in den letzten Jahren riesengroße Schritte gemacht hat. Galt ein operativer Eingriff lange Zeit als einziger Weg, Endometriose zu diagnostizieren und auch zu therapieren, indem die Endometriose-Herde auf diesem Weg entfernt werden, so wurde zwischenzeitlich nicht nur die Diagnostik mittels Ultraschall und MRT massiv verfeinert. Auch die medikamentösen Behandlungspläne werden immer ausgefeilter und können individueller auf die Patientinnen abgestimmt werden. „Auf die medikamentöse Therapie wird viel mehr Wert gelegt. Erstens die Schmerztherapie, zusätzlich die hormonelle Therapie und vor allem multimodale Therapien – das sind Therapien, die die Patientinnen selber in die Hand nehmen müssen“, erklärt Beata Seeber. Ernährung, Physiotherapie und Psychotherapie sind entscheidende Teile dieser multimodalen oder komplementären Therapien, bei denen auch das Engagement der Patientinnen selbst gefragt ist beziehungsweise ihre eigene Wirkungsmacht gestärkt und der Ohnmacht, die mit der chronischen Krankheit einher gehen kann, ein positives Schnippchen geschlagen wird. Beata Seeber: „Die operative Therapie bleibt natürlich wichtig, es müssen viele Frauen operiert werden, um die Herde, die Zysten zu entfernen. Ziel ist, dass das nicht mehr alle zwei, drei Jahre passieren muss – sondern eine OP und weiter medikamentöse Behandlung, sogenannte Rezidivprophylaxe, damit die Endometriose nicht wiederkommt.“

Bis die Wissenschaft das Mysterium klärt und im schönsten Fall dazu beiträgt, die Entstehung der Krankheit oder Bildung der schmerzhaften Endometriose-Herde zu verhindern, ist Endometriose ein Schicksal, mit dem die betroffenen Frauen leben lernen müssen und jede Form der Hilfe nutzen dürfen. Diese Hilfe so früh wie möglich anzunehmen, kann nicht nur die Leidenswege verkürzen, sondern für Frauen entscheidend sein, wenn der Wunsch besteht, schwanger zu werden.

Im medica-Podcast zeigt Beata Seeber die Möglichkeiten auf, Frauen mit Endometrio-

se und Kinderwunsch zu unterstützen, und erklärt, welche krankheitsbedingten Probleme dies notwendig machen. „Die Frauen brauchen oft Hilfe, um schwanger zu werden. Man muss die Patientinnen gut aufklären, die Hoffnungen sollten realistisch bleiben“, weiß sie.

Das Endometriosezentrum Innsbruck ist in der Klinik für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin angesiedelt, der besten Adresse also, um betroffene Patientinnen mit Kinderwunsch zu unterstützen. Was etwa wichtig geworden ist, ist die Konservierung von Eizellen – vor allem wenn die Endometriose die Eierstöcke betrifft.

„Egal wie schonend große Zysten operiert werden, gibt es einen Abfall der Eizellenre-

ES AUFZUSPÜREN,

EINZUFANGEN UND AUS MEDIZINISCHER

SICHT DINGFEST ZU MACHEN, GLEICHT OFTMALS EINER ODYSSEE, EINER VON SCHMERZEN UND ÄNGSTEN GEPRÄGTEN IRRFAHRT FÜR DIE FRAUEN.

serve. Deswegen bitten wir Patientinnen, Eizellen einzufrieren. Auf diese können sie später zugreifen“, sagt die Ärztin, die viel Wert auf die Forschung legt und viel Energie in Studien steckt, um die Endometriose-Nebel zu lichten, neue Wege bei der Erkennung, Behandlung und Therapie zu finden und das gynäkologische Chamäleon

zu zähmen, das so viele Schmerzen verursacht. Schmerzen, die nicht sein müssen. Schmerzen, die nicht akzeptiert werden dürfen. Sie gehören nicht zum Frausein. Sie sind nicht normal. Sie sind ein Alarmsignal.

Geschwächtes, sprödes Haar zählt oft zu den Begleiterscheinungen der Wechseljahre und stellt eine Folge des hormonellen Ungleichgewichts dar.

Höchste Zeit, Ihr Haar und sich selbst mit BIOSCALIN ® wieder in Balance zu bringen!

Vor einer Geburt ist die Gebärmutter groß wie ein großer Geburtstagsluftballon, sechs Wochen danach ist sie wieder so groß wie eine kleine Birne.

Sie ist das mit Abstand faszinierendste Organ und gleichzeitig einer der stärksten Muskeln im weiblichen Körper. Monat für Monat macht sich die Gebärmutter bei gebärfähigen Frauen dafür bereit, eine befruchtete Eizelle aufzunehmen. Tut sie das, passiert Epochales mit ihr und in ihr. „Sie ist ein ausgeklügeltes Wunderwerk“, weiß Stephan Kropshofer. Der Gynäkologe verneigt sich regelrecht vor diesem Organ und sagt: „Es gibt kein vergleichbares.“

„Was der Körper und besonders die Gebärmutter leisten muss, damit alles funktioniert, ist faszinierend.“

Stephan Kropshofer

Stephan Kropshofer ist Gynäkologe, stellvertretender Klinikdirektor und stationsführender Oberarzt an der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Im August 2025 sind phänomenale Bilder um die Welt gegangen. In Barcelona war es Forschenden erstmals gelungen, einen Embryo dabei zu filmen, wie er sich in die Wand der Gebärmutter einnistet, ja sich regelrecht dort hineingräbt, um den mütterlichen Blutkreislauf anzuzapfen und seine Versorgung in die Wege zu leiten. Nachdem sich Spermium und Eizelle im Eileiter begegnet haben und dort verschmolzen sind, beginnt die befruchtete Eizelle, sich zu teilen und in Richtung Gebärmutter zu wandern. Aus dem Zellhaufen wird eine so genannte Blastozyste, die unbedingt Nährstoffe und Sauerstoff braucht, um weiter zu wachsen. Darum hat sie es ziemlich eilig, ans Ziel zu kommen. Die Gebärmutter hilft ihr dabei mit kleinen Härchen und rhythmischen Bewegungen – nur so funktioniert der Transport.

In Barcelona wurde diese durchaus abenteuerliche und nicht unbedingt von Erfolg gekrönte Reise an einer künstlichen Gebärmutterwand imitiert und der 0,2 Millimeter große Embryo dabei beobachtet, wie er das macht. „Es handelt sich um einen überraschend invasiven Prozess“, wurde der Leiter der Studie, Samuel Ojosnegros, vom Magazin GEO zitiert. Überraschend waren die Kräfte, die beim knapp neun Tage alten Embryo beobachtet werden konnten. Dieser Kraftakt des Einnistens macht sich bei gerade schwanger gewordenen Frauen nicht selten durch Bauchschmerzen und leichte Blutungen bemerkbar. Für ihre Gebärmutter liefert dieser Moment einen kleinen Vorgeschmack darauf, was in den kommenden Monaten passiert. Da geht – gelinde gesagt – die Post ab. „Vor der Geburt ist die Gebärmutter wirklich groß, wie ein ganz großer Geburtstagsluftballon.

Nach der Geburt ist sie so groß wie eine große Orange und nach sechs Wochen schon wieder so groß wie eine kleine Birne“, beschreibt Stephan Kropshofer, zu welch elastischer Meisterleistung die Gebärmutter fähig ist. Ganz zu schweigen von dem, was im Verlauf einer Schwangerschaft alles in ihr passiert.

Stephan Kropshofer ist Gynäkologe, stellvertretender Klinikdirektor und stationsführender Oberarzt an der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. In seinen knapp 30 Jahren als Facharzt für Frauenheilkunde hat er unzählige Frauen auch in der Geburtshilfe begleitet und seine Begeisterung für die Gebärmutter ist dabei nicht geringer geworden. Im Gegenteil. Vor allem natürlich bei der Beobachtung einer Schwangerschaft. „Was der Körper und be-

sonders die Gebärmutter leisten muss, damit das alles funktioniert, ist faszinierend“, sagt er und weist im Zusammenhang mit diesen Höchstleistungen beispielsweise auf den Energiehaushalt hin.

Bei einer nicht schwangeren Frau verbraucht die Gebärmutter etwa ein Prozent der Körperenergie. Im Vergleich zum Gehirn, das rund 20 Prozent derselben absaugt, ist das fast verschwindend gering. In einer Schwangerschaft holt die Gebärmutter aber rasant auf und zieht gewissermaßen mit dem Gehirn gleich. Am Ende der Schwangerschaft fließen nämlich ebenso bis zu 20 Prozent der Körperenergie in die Gebärmutter und das ganze schwangere Rundum. Das ist auch nötig und Stephan Kropshofer weiß: „Es ist enorm, was die Gebärmutter leisten muss.“

Im medica-Podcast – Handy zücken, im Fotomodus an den QR-Code halten und schon sind Sie dabei – erzählt Stephan Kropshofer, wie die Gebärmutter aufgebaut ist und welche ausgeklügelten Haltesysteme sie ins kleine Becken der Frau betten, wo sie auch ohne Schwangerschaft viel zu tun hat. „Sie ist eigentlich ein Muskel, ein sehr kluger Muskel“, sagt der Gynäkologe.

Die Klugheit dieses Muskels wird in so gut wie jeder Phase seines Seins von Hormonen gesteuert. Nähert sich mit der Geburt der Höhepunkt des organischen Superreigens, ist Oxytocin der Dirigent. Gibt das Liebesund Kuschelhormon bald den letzten Takt an, beheimatet die Gebärmutter mit Embryo, Mutterkuchen und Fruchtwasser zwischen fünf und sechs Kilo Menschenwundermasse. Wenn es dann so weit ist, beweist die Gebärmutter ihre unglaubliche Muskelkraft und bewegt durch rhythmische Kontraktionen das Baby durch den Geburtskanal und hinaus in die Welt. Schaffen Mutter und Baby das nicht allein beziehungsweise mit Hilfe von Hebammen, weil eine vaginale Geburt ein Risiko für Mutter und Kind darstellt, kann ein Kaiserschnitt notwendig sein. Dafür muss in Bauchdecke und Gebärmutter geschnitten werden und dabei ist wieder Außergewöhnliches zu beobachten. „Wenn man einen Kaiserschnitt machen muss und man anfängt, zu operieren, blutet es ein bisschen. Es ist eine sehr schnelle Operation, normal dauert sie so zwischen 15 und 20 Minuten, und wenn ich dann wieder beim Hautschnitt ankomme, dann hat bis dorthin die Blutung einfach aufgehört. Da ist nichts mehr“, erzählt der Gynäkologe. Bei anderen Operationen an der Gebärmutter, einer Gebärmutterentfernung etwa, ist das ganz und gar nicht so, doch führt nach der Geburt ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus Blutgerinnung und dem so raschen Zusammenziehen der Gebärmutter und all ihrer Gefäße dazu, dass die Blutung auf vergleichsweise wundersam flotte Weise aufhört. Stephan Kropshofer: „Das Trauma, das man setzt, wenn man reinschneidet, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber zu beobachten, wie rasch die Blutung stoppt, ist jedes Mal ein Faszinosum.“

Im medica-Podcast erklärt Stephan Kropshofer, was den Mutterkuchen über seine Uraufgabe der Versorgung beziehungsweise Ernährung des Embryos hinaus so speziell und essenziell macht. Auch für die Geburt. „Was sie auslöst, wissen wir nicht ganz genau. Es wäre toll, wenn wir es wüssten“, sagt er.

Dass die Gebärmutter schon sechs bis acht Wochen nach der Geburt wieder so groß ist wie vor der Empfängnis, ist jedenfalls sensationell. Doch mag sie dann auch nur noch so groß sein wie eine kleine Birne, der sie ja wirklich gleicht, so kann sie sich nicht wirklich ausruhen. Das kann sie zwischen der Pubertät und der Menopause eigentlich nie.

Ein Faszinosum.

Im medica-Podcast über die Gebärmutter und was sie alles kann, beantwortet Gynäkologe Stephan Kropfshofer auch Fragen zur verstörenden Vorstellung eines künstlichen Uterus, in dem menschlicher Nachwuchs gezüchtet wird, sowie zu Gebärmuttertransplantationen. Seit im Jahr 2000 die erste Gebärmutter erfolgreich transplantiert durchgeführt wurde, ist diese Operation ein Hoffnungsschimmer für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. „Eine große Geschichte“, weiß der Arzt.

Wunderwerk mit Wunderrad

Bevor Mädchen in die Pubertät kommen, ist die Gebärmutter noch ganz klein und hat die Form eines Zylinders. Mit der Pubertät bekommt sie langsam die klassische Birnenform, wird in der Länge zwischen sechs und zehn, in der Breite zwischen vier und fünf Zentimeter groß – und bereitet sich monatlich darauf vor, befruchtet zu werden. Dabei verdickt sich die Schleimhaut und wartet geduldig auf eine befruchtete Eizelle. Kommt keine, wird die Schleimhaut abgestoßen und über die Regelblutung ausgeschieden. Das Blut stammt von den zerrissenen Schleimhautgefäßen. Das klingt alles recht wild und anstrengend. „Das ist es auch“, bestätigt Stephan Kropshofer. Beim so genannten Turnover der Zellen beziehungsweise dem ständigen Prozess, bei dem für die Aufrechterhaltung der Gewebefunktion alte Zellen durch neue ersetzt werden, steht die Gebärmutter bei Frauen im gebärfähigen Alter an erster Stelle. Die Regeneration der Darmschleimhaut etwa dauert zwischen sechs und acht Wochen. „Die Gebärmutter muss das alle vier Wochen leisten und kann das in der Regel auch“, weiß der Arzt.

In der Regel funktioniert das Wunderwerk mit seinem monatlichen Wunderrad tadellos. Doch zu den Spezialfächern Stephan Kropshofers zählen auch die operative Gynäkologie und die Urogynäkologie, weswegen er viel mit

PROBLEMEN ODER KRANKHEITEN DER MENSCHLICHEN

ORGANE UND SYSTEME VOR ALLEM DAMIT ZUSAMMENHÄNGT,

DASS SIE NICHT AUF DAS ALTER AUSGELEGT SIND, DAS ZWISCHENZEITLICH ERREICHT WIRD. AUCH DIE GEBÄRMUTTER

WAR WOHL NICHT FÜR EIN DURCHSCHNITTSALTER

VON KNAPP 85 JAHREN GEDACHT.

Problemen, Beschwerden oder Krankheiten konfrontiert ist, die dann ein noch komplexeres Licht auf die Gebärmutter richten. Wo Systeme derart rasant arbeiten und viel Reparatur stattfindet, kann auch etwas schiefgehen. Stephan Kropshofer glaubt, dass die Häufung von Problemen oder Krankheiten der menschlichen Organe und Systeme vor alle damit zusammenhängt, dass sie nicht auf das Alter ausgelegt sind, das zwischenzeitlich erreicht wird. Auch die Gebärmutter war wohl nicht für ein Durchschnittsalter von knapp 85 Jahren gedacht. Im Laufe eines Frauenlebens können jedenfalls einige Probleme und Krankheiten rund um und mit der Gebärmutter auftreten, die unangenehm, schmerzhaft, lebensqualitätseinschränkend und auch lebensgefährlich sein können. Die häufigsten Gebärmutterbeschwerden, mit denen die Spezialist:innen an der Uniklinik Innsbruck konfrontiert werden, sind Blutungsstörungen, Gebärmuttersenkungen, Schmerzen – ausgelöst etwa durch Endometriose oder Narben nach Operationen, Zysten, Polypen oder Myome. „Blutungsstörungen und Myome sind unsere Hauptindikatoren, etwas zu tun“, so Stephan Kropshofer.

Im medica-Podcast beschreibt Stephan Kropshofer, wie tricky Myome – diese gutartigen Muskelknoten, die je nach Studie zwischen 25 und 40 Prozent aller Frauen irgendwo haben – werden können. Heikel wird’s beispielsweise, wenn Myome plötzlich sehr schnell wachsen und bösartig zu werden drohen, wenn sie Blutungsstörungen verursachen oder starke Schmerzen. Es gibt zahlreiche Behandlungs- beziehungsweise Therapiemöglichkeiten. „Eine Gebärmutterentfernung steht immer an letzter Stelle“, betont er.

Die so genannte Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter, stand lange Zeit an erster Stelle, wenn es darum ging, Myome oder sonstige Probleme mit der Gebärmutter zu behandeln. „Viel zu häufig war das der Fall, weil man das Organ als Gesamtes weggenommen hat, wo man Gezielteres mit feinerer Klinge machen kann“, stellt der Gynäkologe fest, der mit ebendieser feinen Klinge auch in seinem Spezialgebiet, der Urogynäkologie, vorgeht, in dessen Rahmen er sich etwa mit Senkungsbeschwerden beschäftigt, die vor allem bei älteren Frauen zu starken Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen können. Denn die Komplexität der Gebärmutter liegt auch darin, dass sie sehr eng mit ihrer Umgebung verbunden ist.

In der ersten Ausgabe des medica-Magazins und der ersten medica-Podcaststaffel hat die Innsbrucker Gynäkologin Karin Matthä den Beckenboden erklärt, der mit seinen kunstvoll angeordneten Muskeln, bindegewebigen Faszien und Sehnen eine Art Hängematte bildet, von der nicht nur die Gebärmutter, sondern auch die Harnblase und der Enddarm gehalten werden. Eine Schwangerschaft und eine Geburt können dieses Haltesystem stark herausfordern. „Ja, die Hauptrisikofaktoren für alle Probleme, die bei Frauen in höherem Alter auftreten können – wie Senkung, auch Harnverlust, Harndrang oder Inkontinenz –, sind die Geburten. Nicht nur die Geburten selber, sondern auch die Schwangerschaften“, erklärt Stephan Kropshofer. „Der Druck auf den Beckenboden, der den Bauch nach unten abschließt, ist während der letzten Monate so groß, dass immer kleine Verletzungen entstehen.“ Große Kinder auf die Welt gebracht oder eine Bindegewebsschwäche zu

haben, können das Risiko zudem erhöhen, dass die Hängematte ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen und es zur Senkung der Gebärmutter wie der Blase kommen kann. In diesen Fällen konzentriert sich die feine medizinische Klinge der Spezialist:innen darauf, die Haltungsstrukturen zu reparieren oder mittels anderer Therapieformen die Senkungsbeschwerden zu behandeln. Auch in diesen Fällen ist die Entfernung der Gebärmutter die letzte Option.

Die einst viel zu alltäglichen radikalen Lösungen für Gebärmutterprobleme werden im Klinikalltag zunehmend von verfeinerten und individualisierten Ansätzen abgelöst. Stephan Kropshofer ist in dem Zusammenhang überzeugt, dass ein höherer Anteil an Gynäkologinnen in leitenden Funktionen genau diese Verfeinerung pushen würde. „Ich glaube, das würde der Medizin sehr gut tun, weil du als Gynäkologin oft einen anderen Zugang hast. Medizinmäßig würde das einen fundamentalen Unterschied machen“, sagt er. Gerne weist er in dem Zusammenhang auf den Stand der Forschung und der Behandlungsmöglichkeiten bei Endometriose hin, der schmerzhaften und folgenschweren Erkrankung im Zusammenhang mit der Gebärmutter, die ebenso Thema dieser medica-Ausgabe und -Podcaststaffel ist (siehe Seite 18). An neuen Ansätzen, die Endometriose in den Griff zu bekommen, wird auch an der Uniklinik Innsbruck gearbeitet, und Stephan Kropshofer sagt: „Wenn es sich um ein Medikament für Prostatabeschwerden handeln würde, wäre das wahrscheinlich schon viel früher passiert. Da gibt es noch viel zu tun.“ Stimmt.

Alexandra Keller

ANÄSTHESIE

Dr. Beiler David 0512 / 234 - 0

Dr. Dodojacek Roland 0512 / 234 - 0

Dr. Finsterwalder Thomas, MBA 0512 / 234 - 0

Dr. Heider Denise 05224 / 54 408

Dr. Korschineck Regine 0512 / 234 - 0

Priv.-Doz. Dr. Mitterlechner Thomas 0512 / 234 - 0

Dr. Rainer Bernhard 0512 / 234 - 0

Dr. Rainer Daniel 0664 / 153 3959

Dr. Ruckensteiner Karin 0512 / 234 - 0

Priv.-Doz. Dr. Tiefenthaler Werner 0512 / 234 - 0

AUGENHEILKUNDE UND OPTOMETRIE

Dr. Gschließer Andreas 0512 / 31 20 20

Dr. Hartlieb Elisabeth 0512 / 250 - 333

Dr. Heinzle Thomas 0512 / 58 58 58

Dr. Huber Stefan 05223 / 422 80

Ao. Univ.-Prof. Dr. Kieselbach Gerhard 0512 / 234 - 262

Dr. Kremser Bernhard 0512 / 234 - 262

Dr. Lechner Herbert 05412 / 687 37

Dr. Luger Martina 0512 / 901 050 80

Dr. Madl-Wiedner Theresa 05224 / 53 464

DDr. Mariacher Martina FEBO 0664 / 998 848 49

Priv. Doz. DDr. Mariacher Siegfried FEBO 0664 / 998 848 58

Dr. Parisi Albino 05224 / 551 22

Dr. Theurl Milan 0512 / 582 410

Dr. Till Andreas 05672 / 653 88

Dr. Waltl Inga 0512 / 234 - 0

Dr. Widmann-Schuchter Barbara 05223 / 426 68

Univ.-Prof. Dr. Wolf Armin FEBO 0512 / 573 269 CHIRURGIE

Univ.-Doz. Dr. Bammer Tanja 05372 / 60 888

Mag. Dr. Bermoser Katrin 05223 / 214 14

Dr. Harpf Christoph 05223 / 225 70

Dr. Kastner Stefan 0512 / 34 23 00

Dr. Laimer Michael 05442 / 209 09

Priv.-Doz. Dr. Mühlmann Gilbert 0512 / 58 17 68

Dr. Pittl Thomas 05223 / 214 14

Dr. Sauper Tonja 0512 / 58 17 68

Dr. Wachter Bernhard 0512 / 57 45 33

Dr. Zehm Sarah 0512 / 55 20 41

DERMATOLOGIE

Dr. Petter Anton 0512 / 20 90 14

Dr. Spötl Ludwig 05223 / 45 48 58

GYNÄKOLOGIE

DDr. Abendstein Burghard 05223 / 54 999 0

Dr. Ehm Andrea 0512 / 56 07 10

Dr. Kirchebner Peter 05242 / 627 90

Dr. Pinzger Gerald 05442 / 941 10 HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

Dr. Freudenschuss Kurt 0664 / 88 23 40 79

Dr. Kirschner Hannes 04852 / 677 00

Dr. Rainer Thomas 0512 / 58 66 04

INNERE MEDIZIN

DDr. Ebner Karl-Martin 0676 / 40 72 914

Univ.-Prof. Dr. Gastl Günther 0676 / 69 29 769

Dr. Gritsch Walter 0512 / 55 05 02

Dr. Hammer Alexander 0660 / 5513314

Dr. Lisch Christoph 0512 / 234 - 529

Dr. Niederwanger Andreas 0512 / 34 10 57

Dr. Sahanic Ajisa 05223 / 52 48 6

Dr. Schauer Norbert 0512 / 56 30 60

Dr. Strasser-Wozak Elisabeth 05223 / 224 43

Dr. Vill David 05224 / 544 08 MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE

Univ.-Doz. Dr. Dr. Jank Siegfried 05223 / 20 45 65 NEUROCHIRURGIE

Dr. Barnas U. Bedran 0512 / 57 53 83

Univ.-Doz. Dr. Galiano Klaus 0512 / 234 - 0

Dr. Girod Pierre-Pascal 0660 / 78 92 075

Univ.-Prof. Dr. Kostron Herwig 0512 / 57 14 76

Dr. Kreil Wolfgang 05412 / 234 - 0

Dr. Mehmeti Arjeta 0660 / 15 54 810 NEUROLOGIE

Dr. Biedermann Birgit 0699 / 11 45 45 03

Dr. Karosin Christina 05224 / 52 846 ORTHOPÄDIE UND ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

DDr. Abermann Elisabeth 0512 / 39 70 30

Dr. Achammer Thomas 0512 / 56 47 00

Dr. Agreiter Mark 0512 / 56 25 93

Dr. Bitschnau Bertram 0512 / 55 22 10

Dr. Brabec Erich 0512 / 31 90 53

Prof. Dr. Braun Sepp 0512 / 39 70 30

Dr. Druml Christian 0660 / 60 400 60

Ao. Univ.-Prof. Dr. Fink Christian 0512 / 39 70 30

Dr. Frischhut Stefan, MSc. 0664 / 88 41 29 60

Priv.-Doz. Dr. Grubhofer Florian 05356 / 94 141

Dr. Heppner Rene 0660 / 72 51 034

Ing. Dr. Hernegger Gerald 0664 / 65 52 703

Dr. Hochholzer Thomas 0512 / 34 18 91

Dr. Luze Thomas 05262 / 66 5 32

Informationen zu allen aktiven Belegärztinnen und Belegärzten finden Sie auf unserer Website www.privatklinik-hochrum.com

Von allen rund 200 Kopfschmerzarten ist Migräne eine der belastendsten. Ab der Pubertät sind Frauen dreimal häufiger davon betroffen als Männer und lange wurde davon ausgegangen, dass nur hysterische Frauen darunter leiden. „Das ist falsch und das ist sexistisch“, sagt Gregor Brössner. Der Leiter der Innsbrucker Kopfschmerzambulanz ist international anerkannter Migränespezialist und forscht intensiv an der neurologischen Erkrankung, die bei 15 Prozent der Weltbevölkerung regelmäßig das Gehirn verrückt spielen lässt. Er betont: „Es ist im Moment wahrscheinlich die beste Zeit für Migränepatient:innen, weil so wahnsinnig viel Entwicklung passiert.“

Dieser Realismus ist so faszinierend wie verstörend und beweist offenkundig, dass der halbseitige Kopfschmerz keine Geißel der modernen Menschheit ist. Das rund 2.000 Jahre alte Bild zeigt einen jungen Mann, dessen linker Mundwinkel schlaff herabhängt und deutlich macht, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er war Ägypter und in Ägypten, dem alten Ägypten versteht sich, war es eine Zeit lang üblich, die Mumien mit einem Totenbild zu versehen. Ähnlich wie die Parten unseres Totenkultes zeigten diese Bilder ein realistisches Abbild der Verstorbenen. Über 200 ägyptische Totenbilder, die ab Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus gemalt wurden, haben zu Beginn der 2000er-Jahre nicht nur Altertumsexpert:innen, sondern auch Neurolog:innen brennend interessiert, und sie haben sie eingehend studiert. Bei dem jungen Mann führten die Untersuchungen zu einer späten Diagnose. Er könnte am so genannten Parry-Romberg-Syndrom gelitten haben, einer seltenen Erkrankung, die mit Epilepsie und Migräne einhergehen kann. „Die Erstbeschreibung von Migräne geht vermutlich schon zurück auf die alten Ägypter. Dort gibt es Zeichnungen, die darauf schließen lassen, dass ein halbseitiger Kopfschmerz bekannt war“, bestätigt Gregor Brössner die lange Geschichte jener Art von Kopfschmerz, die zu seinen Spezialgebieten zählt.

Gregor Brössner ist Facharzt für Neurologie, Intensivneurologie und Schmerzmedizin. Seit 2007 leitet er die Ambulanz für Kopfund Gesichtsschmerzen an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck – kurz Kopfschmerzambulanz –, wo Migräne aus gutem Grund ein großes Thema ist. „Wir gehen davon aus, dass in Österreich etwa eine Million Menschen von Migräne betroffen sind, weltweit ungefähr 1,2 Milliarden. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung leiden unter Migräne“, sagt er und betont: „Die schiere Zahl der Patient:innen ist so hoch, dass wir wirklich das gesamte Gesundheitssystem brauchen, um die Patient:innen richtig versorgen zu können.“ Kopfschmerzen sind nach Schlaganfall und Demenz der dritthäufigste Grund für einen krankheitsbedingten Verlust an gesunden Lebensjahren beziehungsweise eine der häufigsten Ursachen

Gregor Brössner ist Facharzt für Neurologie, Intensivneurologie und Schmerzmedizin, seit 2007 Leiter der Ambulanz für Kopf- und Gesichtsschmerzen an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck und international anerkannter Migränespezialist.

„Wir gehen davon aus, dass in Österreich etwa eine Million Menschen von Migräne betroffen sind, weltweit ungefähr 1,2 Milliarden.“

Gregor Brössner

für mit Behinderung erlebten Jahren. Migränepatient:innen wissen genau, warum. Der Leiter der Kopfschmerzambulanz weiß das selbstverständlich auch: „Migräne ist meistens eine chronische Erkrankung, sie verläuft meist dauerhaft. Das heißt, wir haben einen langen Zeitraum und zusätzlich auch einen sehr hohen Behinderungsgrad – sprich, die Lebensqualität ist dementsprechend beeinträchtigt.“

Unter dieser Beeinträchtigung können alle Menschen leiden. Die jüngsten Migränepatient:innen an der Innsbrucker Klinik sind zwischen zwei und vier Jahre alt, die ältesten weit über 80. Sind jüngere Kinder davon betroffen, ist es jedoch schwerer, die Krankheit zu diagnostizieren. „Kinder neigen dazu, alle Schmerzen auf den Bauch zu zentrieren“, erklärt Gregor Brössner, „immer dann, wenn ein Kind sagt, es hat immer wieder Bauchschmerzen oder zyklisches Erbrechen, für das keine Ursache gefunden werden kann, sollte man auch an Migräne denken. Besonders wenn Migräne in der Familie liegt.“

Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie dabei sein – entführt Gregor Brössner in die attackenreiche Geschichte der Migräne, die ein Stück weit auch seine Geschichte ist. Nicht nur, weil er selbst unter Migräne leidet, sondern weil er vor über 20 Jahren begonnen hat, sich wissenschaftlich mit dieser neurologischen Erkrankung auseinanderzusetzen. Der stellvertretende Direktor der Innsbrucker Uniklinik für

Neurologie ist international anerkannter Migränespezialist und sagt rückblickend: „In der Kopfschmerzforschung muss man sich lange und sehr intensiv mit den Patient: innen auseinandersetzen. Das war das ausschlaggebende Argument, mich mehr dafür zu interessieren.“

Charles Darwin hat seine Migräneattacken recht bildhaft beschrieben – mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und zyklischem Erbrechen. Andere berühmte Migräniker waren Vincent van Gogh, Sigmund Freud, Karl Marx, Wilhelm Busch, Gustav Mahler, Richard Wagner oder Alfred Nobel. Die Liste lässt sich lange fortsetzen und mit Marie Curie ist auch eine Frau im historischen Migräne-Who-is-who zu finden. Sie hätte fast ihr Studium abgebrochen, weil sie an derart heftigen Migräneattacken gelitten hat. In derart honoriger Gesellschaft zu sein, bleibt für Betroffene ein schwacher Trost. Und mag die Geschichte der Migräne möglicherweise auch so alt sein wie die Menschheit selbst, so ist die Forschung dazu sehr, sehr jung.

Alte Krankheit, junge Forschung

Erst Ende der 1980er-Jahre wurden die unterschiedlichen Kopfschmerzerkrankungen offiziell differenziert und definiert. „Die international gültige und auch anerkannte Definition einer Migräneattacke existiert erst seit 1988. Damals wurde durch die inter-

nationale Kopfschmerzklassifikation festgelegt, welche klinischen Charakteristika erfüllt sein müssen, damit man von einer Migräne sprechen kann“, erklärt Gregor Brössner. Mit der Kopfschmerzklassifikation wurde die Basis geschaffen, um auf dem Gebiet überhaupt wissenschaftlich arbeiten und forschen zu können, ist das exakte Klassifizieren dafür doch das Um und Auf.

Als dann vor etwa 30 Jahren die Bildgebungsmöglichkeiten mit MRT und CT fein und immer feiner wurden, erfuhr die Kopfschmerzforschung einen regelrechten Schub. Einen Schub, der weiter anhält, auch immer mehr Geheimnisse über die Migräne ans Tageslicht bringt und damit Möglichkeiten eröffnet, die längst als neurologische Erkrankung identifizierten Attacken im Kopf zu behandeln. Gregor Brössner: „Durch diese nichtinvasiven Untersuchun-

MAG DIE

SEHR, SEHR JUNG.

gen wie MRT oder funktionelles MRT können wir tatsächlich dem Gehirn beim Arbeiten zusehen und letztlich auch jene Bereiche sichtbar machen, die während der Migräne verrückt spielen.“ Diese Einsichten ins Allerheiligste der Menschen und das Identifizieren von so genannten Biomarkern beziehungsweise Neurotransmittern – das sind chemische Botenstoffe, die im Zuge einer Attacke ausgeschüttet werden – sind entscheidend dafür, weitere Therapieschritte setzen und den Migränepatient:innen helfen zu können.

Im medica-Podcast beschreibt Gregor Brössner den Unterschied zwischen primären Kopfschmerzerkrankungen, bei denen der Schmerz selbst die Erkrankung ist, und sekundären Kopfschmerzerkrankungen, bei denen der Kopfschmerz ein Symptom – etwa eines Hirntumors – ist. „Unser wichtigstes

Wesentliche Fortschritte.

Im medica-Podcast macht der Innsbrucker Migränespezialist Gregor Brössner, der auch Vorstandsmitglied der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft ist, den Migränepatient:innen durch seine wissenden Blicke in die Therapiemöglichkeiten, die es bereits gibt, und jene, die er in den nächsten Jahren erwartet, Hoffnung auf mehr Lebensqualität. „Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die aktuell beforscht werden, wo ich damit rechne, dass ein Teil davon in den nächsten zwei bis drei Jahren für die Attackenbehandlung und die Prophylaxe auf den Markt kommen“, stellt er etwa fest und sagt auch: „Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch wesentliche Fortschritte machen werden und dass die Medikamente nicht nur besser, sondern auch besser verträglich werden.“

Tool ist, zu unterscheiden, hat der oder die Patientin einen primären oder sekundären Kopfschmerz. Der sekundäre ist potenziell lebensbedrohlich. Der primäre ist zweifelsohne unangenehm, aber nicht lebensbedrohlich“, sagt er.

Migräne ist also eine primäre Kopfschmerzerkrankung, bei der die Geschichte, die die Patient:innen erzählen, der Schlüssel zur Diagnose ist. Dabei sind die Ärztinnen und Ärzte gefordert, die richtigen Fragen so zu stellen, damit die Patient:innen sie richtig beantworten können. Als sehr hilfreich für die Diagnose bezeichnet Gregor Brössner ein Migräne-Tagebuch, in dem die Patient:innen zwei bis drei Monate lang Aufzeichnungen führen. „Und der dritte, ganz wichtige Punkt, ist Zeit“, so der Spezialist, „Kopfschmerzmedizin braucht Zeit und auch ich, der schon über 20 Jahre die Kopfschmerzambulanz leitet, nehme mir für das erste Gespräch durchaus eine knappe Stunde Zeit. Die brauche ich auch, um die richtige Diagnose zu stellen und die Patient:innen in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen und auch die Lebenssituation mitzuberücksichtigen, damit man dann die richtige Therapie findet.“

Die Innsbrucker Kopfschmerzambulanz ist gemessen am Patient:innenaufkommen die größte Österreichs und weil die Ambulanz nicht nur bestens vernetzt ist, sondern auch in wissenschaftlichen Fragen die Nase weit vorne hat, können die Patient:innen vom Fortschritt rasch profitieren. Federführend war das Zentrum beispielsweise bei den Zulassungsstudien im Zusammenhang mit der so genannten „Migränespritze“ beteiligt, die durchaus als Highlight der letzten Jahre bezeichnet werden darf. Zwischenzeitlich gibt es bereits vier Migränespritzen zur Prophylaxe, wobei drei monatlich unter die Haut gespritzt werden und eine im Drei-Monats-Rhythmus als Infusion verabreicht wird. Mit den Wirkstoffen dieser Medikamente werden die erwähnten Neurotransmitter geschickt wegblockiert. „Das sind Therapien, die längerfristig angewendet werden müssen – über Monate und auch Jahre, wobei wir da einen exzellenten Erfolg sehen. Bei 70 bis 80 Prozent der Patient:innen

kann die Migräneausgangsfrequenz halbiert werden“, erzählt Gregor Brössner.

Gewitter im Kopf

Die Frequenz von Migräneattacken kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die mehrmals wöchentlich, andere, die monatlich, und wieder andere, die unregelmäßig vom Gewitter im Kopf regelrecht ausgeknockt werden. Immer unterbrechen diese Attacken, bei denen einzelne Areale des Gehirns nachweislich anders funktionieren, den Lebensfluss und wenn die Häufigkeit halbiert wird, ist der Gewinn an Lebensqualität enorm. „Wir sehen auch manche Patient:innen, die nach dieser Therapie gar keine Attacken mehr haben – das ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme“, stellt der Neurologe fest. Und dass 20 Prozent der Patienten:innen gar nicht darauf ansprechen, ist wieder so ein Hinweis auf die individuellen Spielarten dieser verflixten chronischen Krankheit.

Im medica-Podcast beschreibt Gregor Brössner auch besondere Untergruppen der Migräne, erklärt, welche externen Einflüsse die Attackenhäufigkeit beeinflussen können, und das so genannte Drei-Säulen-Modell der Behandlung, wobei die erste Säule nichtmedikamentöse Vorbeugung betrifft, die zweite Säule aus der so genannten Attackentherapie und die dritte Säule aus der manchmal notwendigen medikamentösen Prophylaxe besteht. „Wir wissen, dass Hunger ein extrem potenter Auslöser ist. Der Trugschluss führt bei vielen Patient:innen dazu, dass sie eine Migränediät machen, die meistens nicht erfolgversprechend ist“, sagt er.

Selbstkasteiung, Alkohol und auch der Aufenthalt in höheren Höhen können eine Migräneattacke triggern. Der klassische Tiroler Föhn kann das auch, selbst wenn der harte wissenschaftliche Beweis dafür noch aussteht beziehungsweise aufgrund der unterschiedlichen Wetterdaten oder der großen Beweglichkeit der Patient:innen schwer bis gar nicht erbracht werden kann. „Ähnliche Wetterszenarien gibt es auch in Kanada oder

Israel und auch dort gibt es Beschreibungen, dass Föhn ungünstig ist für das Auslösen von Migräneattacken“, weiß Gregor Brössner, „man kann schon einen Zusammenhang erkennen.“