Unterberger Denzel Innsbruck

Griesauweg 32, 6020 Innsbruck Telefon 0512/33435

Unterberger Lienz

Peggetzstraße 10, 9900 Lienz Telefon 04852/63333-50

www.unterberger.cc

Unterberger Kufstein

Endach 32, 6330 Kufstein Telefon 05372/6945

Unterberger Telfs Wildauweg 1, 6410 Telfs Telefon 05262/66766-0

Unterberger St.Johann

Anichweg 1, 6380 St. Johann/T. Telefon 05352/62389

Unterberger Landeck

Innstraße 32, 6500 Landeck Telefon 05442/63076

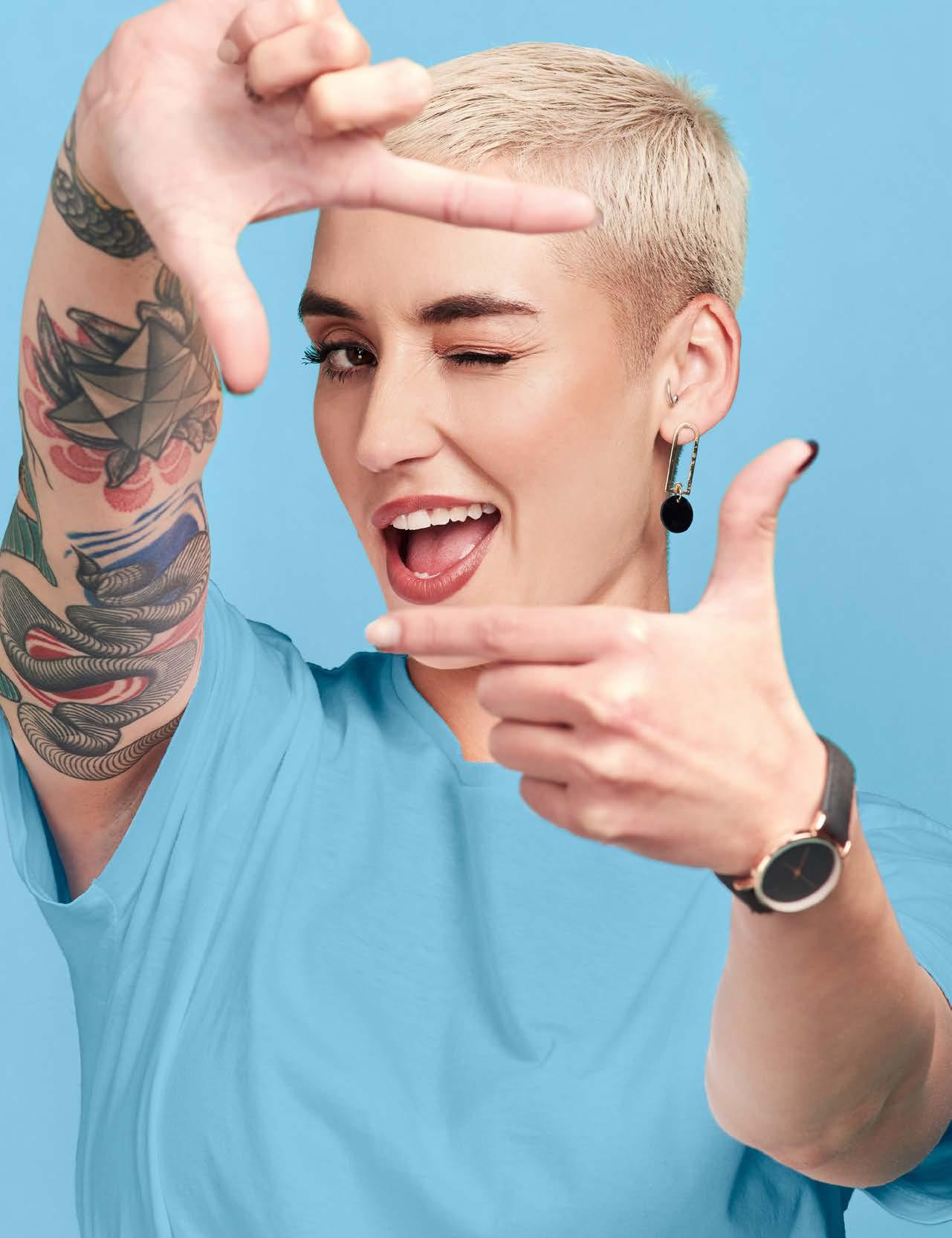

eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi

Cybercrime ist kein Stoff mehr für Hollywood-Drehbücher oder nerdige Randphänomene. Längst ist digitale Kriminalität im Alltag der Wirtschaft angekommen. Und es kann jeden treffen. Vermutlich wird es das auch. Ignorieren ist keine Option.

Das Geschäft mit der Unsicherheit boomt. Cybercrime hat sich professionalisiert und gleicht heute einer globalen Schattenwirtschaft. Angreifer werden raffinierter, die Bedrohungen vielfältiger. Kriminelle Banden arbeiten nach 9-to-5-Strukturen, bieten ihre Tools im Darknet an und organisieren sich wie klassische Unternehmen – nur ohne Aufsichtsrat und Finanzamt. „Crime as a Service“ nennt sich dieses Geschäftsmodell und es bewegt Milliarden. Angriffe sind mittlerweile derart ausgeklügelt, dass selbst geschulte Augen kaum noch erkennen, ob eine Mail echt ist oder ein Link sicher. Und das Bittere daran: Früher oder später wird es jeden erwischen, glauben Experten. Vom Ein-Personen-Unternehmen über Start-ups bis zum internationalen Konzern. Für die Wirtschaft und uns alle heißt das, achtsam zu bleiben und sich bewusst zu sein, dass Cyberkriminalität kein Nischenthema mehr ist. Die größte Gefahr sitzt vor dem Computer und das auf beiden Seiten. Wer glaubt, dabei mit einer einmal installierten Software vor Angriffen gefeit zu sein, wiegt sich in falscher Sicherheit. Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Es braucht regelmäßige Backups, klare Prozesse, geschulte und aufmerksame Mitarbeiter*innen und vor allem die Einsicht, dass Cybersicherheit in Unternehmen nichts Geringeres als Chefsache ist. Redakteurin Isabella Walser-Bürgler hat für unsere Titelgeschichte mit heimischen Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen gesprochen und sich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Die gute Nachricht: Cyberangriffe machen uns nicht ohnmächtig und wir haben die Möglichkeit, eine effektive und wirksame Sicherheitskultur zu schaffen. Auch die Künstliche Intelligenz kann dabei helfen. Doch Technik allein reicht nicht. Was letztlich zählt, ist der Faktor Mensch. Cyberkriminalität ist ein Thema, das uns alle angeht. Gesundheit übrigens auch. Und auch hier geht es um Achtsamkeit, in diesem Fall sich selbst gegenüber. Traditionell widmen wir uns in der Oktober-Ausgabe dem breiten Themenfeld Gesundheit und beschäftigen uns dieses Mal unter anderem mit dem zunehmenden Problem von Antibiotikaresistenzen. Doch keine Sorge, auch hier gibt̕s Lösungen.

Passwörter sind wie Unterwäsche: Niemand sollte sie sehen, sie gehören regelmäßig gewechselt und man teilt sie nicht – auch nicht mit Freunden.

Bleiben Sie wachsam und schauen Sie auf sich, Ihre Redaktion der eco.nova

12 HACK ME, IF YOU CAN

Cyberkriminalität ist längst von einem reinen IT-Thema zum strategischen Risiko für Unternehmen aller Größen geworden. Die Angriffe werden raffinierter und verursachen mitunter hohe wirtschaftliche Schäden.

18 CRIME AS A SERVICE

Aus dem Klischee vom einsamen Hacker im Keller ist ein Milliardenbusiness geworden. Cybercrime funktioniert heute nach denselben Mechanismen wie klassische Industrie: Arbeitsteilung, Outsourcing, Plattform-Ökonomie.

26 CRIME SCENE TIROL

Cyberkriminalität macht auch vor Tirol nicht Halt. Dies belegen nicht zuletzt die aktuellen Kriminalitätszahlen. Plus: Lösungsansätze und Praxistipps.

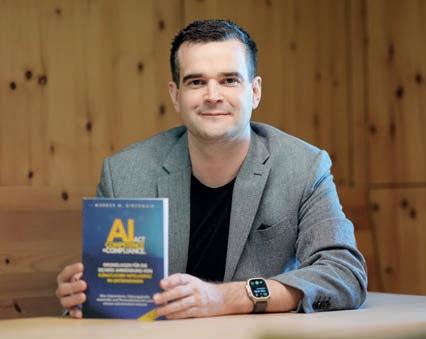

42 KI MISCHT DIE KARTEN NEU Welche Folgen hat die Künstliche Intelligenz für Unternehmen, Beschäftigte und Europa im globalen Wettbewerb? KIExperte Markus Kirchmair sieht ökonomische Chancen, aber auch gesellschaftliche Herausforderungen.

52 QUANTENSTANDORT TIROL Tirol ist längst ein QuantenDorado. Eine lebendige Community aus internationalen Wissenschaftler*innen schlägt gemeinsam mit Startups die Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung.

90 ZWISCHEN MARKT UND MEDIZIN

Die „World AMR Awareness Week“ macht weltweit auf die alarmierende Zunahme von Infektionen mit resistenten Mikroorganismen aufmerksam. Wir erklären, warum diese ein solches Problem sind.

100 NOTFALLMEDIZIN NEU DENKEN

Im internationalen Vergleich leistet sich Österreich ein durchaus hochwertiges Gesundheitssystem. Doch es gibt Potenzial zur Verbesserung – nicht nur im Offensichtlichen, auch im Verborgenen.

104 DAS WOHLFÜHLORGAN

Als Steuerzentrale vieler lebenswichtiger Funktionen ist die Schilddrüse ein echtes Multitalent.

ECO.MOBIL

112 MINI - PURISMUS

Auch im Mini Cooper S bleibt das Gokart-Feeling spürbar.

114 VÖLLIG LOSGELÖST

Mit dem neuen #5 löst sich Smart vom Kleinwagen-Segment.

ECO.LIFE

120 ALPIN - URBANE LEBENSFREUDE

Stadtmarketing-Chefin Heike Kiesling über die Kraft der Marke Innsbruck.

03 EDITORIAL 08 KOMMENTAR 10 KREATIVE IMPULSE 34 DIE JUNGE SICHT 66 ECO.SERVICE 126 IM.GESPRÄCH

jetzt reservieren: weihnachtsfeiern im grander. FOR WORK. FRIENDS. FAMILY. weihnachten stressfrei. auf den punkt.

HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi TITELGESCHICHTE: Isabella WalserBürgler REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, DI Caterina MolzerSauper // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // eco.life: Marina Bernardi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Yvonne Knoll, BA LAYOUT: Tom Binder COVER: Conny Wechselberger LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco.nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!

MENSCHEN & UNTERNEHMEN

Laut einer Studie von Dun & Bradstreet Austria steht in Österreich jedes achte Unternehmen ohne potenziell geregelte Nachfolge da. Dabei zeigt sich: Je kleiner der Betrieb, desto eher fehlt eine Regelung, und auch regional tun sich deutliche Unterschiede auf: In Kärnten, Salzburg und auch in Tirol liegt der Anteil der Betriebe ohne Nachfolgeregelung über dem Österreichschnitt, was vor allem damit zu tun hat, dass in diesen Bundesländern der Anteil an kleinen, familiengeführten Unternehmen besonders hoch ist. Selbst wenn in Tirol im Jahr 2024 rund 760 Betriebe erfolgreich übergeben wurden (Übernahmeintensität: 1,49 %) und damit ein neues Hoch verzeichnet werden konnte, sind die großen Nachfolgelücken nach wie vor ein Problem. Denn die Nachfolgefrage entscheidet nicht nur über die Zukunft des jeweiligen Unternehmens, sondern auch den Standort im Allgemeinen. Gelingt der Wechsel nicht, gehen wertvolles Wissen und Arbeitsplätze verloren. Gerade in Zeiten des Wandels ist es deshalb wichtig, frühzeitig an die Zukunft des eigenen Unternehmens zu denken. Ähnlich sieht das eine aktuelle Studie der österreichischen Notariatskammer: „Um Lebenswerk und Arbeitsplätze zu sichern, ist Unternehmensvorsorge entscheidend“, so Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg. „Besonders in Familienunternehmen stehen Themen wie Gesellschaftsverträge, Vorsorgevollmachten und Erbrecht im Fokus. Wir sehen immer wieder, dass eine frühzeitige und klare Regelung der Nachfolge viel Unsicherheit und Stress aus dem Unternehmen nimmt.“

Die vollständige Studie von Dun & Bradstreet inklusive Infos zu den meistbetroffenen Branchen, kritischen Faktoren der Unternehmensnachfolge und vielen weiteren Zahlen und Fakten finden Sie zum Download hinter dem QR-Code.

Karl Christian Handl (CEO von Handl Tyrol und Präsident der Tiroler Adler Runde), Ökonom Philipp Bagus und Klaus Mark (Geschäftsführer von MK Illumination und Pressesprecher der Tiroler Adler Runde)

Die Tiroler Adler Runde zieht eine erste Bilanz zur Entbürokratisierungsoffensive und die sieht nicht sonderlich erquicklich aus. Auch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Laut IMD World Competitiveness Ranking 2024 liegt Österreich bei der „Government Efficiency“ auf Rang 40 von 67, bei der „Tax Policy“ sogar nur auf Rang 64. „Wir verwalten uns zu Tode. Klein- und Mittelunternehmen verbringen jährlich bis zu 250 Stunden mit bürokratischen Vorgaben. Das sind fast zwei Monate Arbeitszeit und Milliardenkosten, die Innovation und Wachstum verhindern“, sagt Karl Christian Handl, Präsident der Tiroler Adler Runde. Trotz eines umfassenden Forderungskatalogs und intensivem Dialog mit der Landespolitik bleibe die tatsächliche Entlastung für Unternehmen aus. Die Adler Runde habe bereits im Frühjahr konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, darunter die Einführung eines digitalen „One-Stop-Shop“-Systems für Verwaltungsdienstleistungen, Praxischecks für Gesetzesfolgen und die systematische Reduzierung von Dokumentationspflichten. Viele Initiativen seien zwar angekündigt, der Reformstau jedoch hält an. Die größten Bremsklötze indes liegen beim Bund: Gewerberecht, komplexe Genehmigungsverfahren und fehlende Digitalisierung sind Aufgaben, die in Wien entschieden werden. „Der Mut zu echten Reformen fehlt oft – die Umsetzung bleibt schleppend und wird durch Zuständigkeitswirrwarr und politische Kompromisse gebremst“, so Handl.

Die Zusammenarbeit zwischen STIHL Tirol und der FH Kufstein Tirol zeigt, wie praxisnahe Hochschulprojekte einen echten Mehrwert für alle Seiten schaffen. Seit dem ersten Projekt im Jahr 2012 wurden Produktion und Lehre vielfach gemeinsam gestaltet und zahlreiche Initiativen umgesetzt. Die Projekte leben dabei von einem offenen Austausch und einer engagierten Begleitung durch STIHL Tirol – für die Studierenden eine wertvolle Erfahrung mit echtem Praxisbezug. Besonders beliebt bei den Student*innen ist auch die Nutzung der externen Vorlesungsräume bei STIHL Tirol, die ein Lernen direkt am Standort ermöglichen. Heute sind zahlreiche FH-Absolvent*innen beim Gartengerätehersteller in Langkampfen tätig, die Weiterführung der Kooperation in Folgeprojekten ist bereits beschlossen.

Marina Bernardi, Chefredaktion

Resilienz entsteht im Unbequemen, nicht im Komfort.

Die Welt ist gerade wahrlich kein gemütlicher Ort. Globale Spannungen, Krisen, Unsicherheiten. Man könnte glatt den Eindruck gewinnen, wir bekommen momentan mehr Steine auf die Schultern gepackt, als wir tragen können. Es fühlt sich an, als ob die Welt auf vielen Kanälen gleichzeitig Druck macht, und doch steckt genau darin ein paradoxes Geschenk. Druck, so unbequem er ist, formt uns. So wie Kohlenstoff nur unter Druck zum Diamanten wird.

Niemand sehnt sich nach Krisen, doch genau die zwingen uns, anders zu denken, uns neu auszurichten und Gewohnheiten zu hinterfragen. Wer sich jemals in einer Situation wiederfand, die unüberwindbar schien, kam oft zur überraschenden Erkenntnis, dass man stärker ist, als man denkt. Persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen passieren selten in stabilen, planbaren Zeiten, sondern dann, wenn Routinen zerbrechen, man alte Muster abstreifen und neue Wege gehen muss.

Krisen bleiben Krisen. Schmerz bleibt Schmerz. Schönzureden gibt‘s da nichts, doch wir haben immer selbst die Wahl, wie wir damit umgehen. Zerbrechen oder kristallisieren. Die aktuelle Lage ist unbequem, doch sie bietet auch die Möglichkeit, Schärfe und Fokus zu gewinnen. Kein romantisches Versprechen, sondern eine pragmatische Einladung: Druck nicht nur als Belastung zu sehen, sondern als Katalysator dafür, was wir im besten Fall daraus machen können. Und vielleicht liegt das Gute an dieser unwirtlichen Zeit darin, sie sich nicht wegzuwünschen, sondern als das anzunehmen, was sie ist: Eine Chance, herauszufinden, was für einen selbst wirklich wichtig ist.

Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at

7

Inflation ist mies. Sie killt Wettbewerbsfähigkeit, lässt Sparguthaben verdampfen und befeuert sich ständig selbst. Immerhin wird jetzt gegengesteuert. Doch Symbolpolitik allein wird nicht reichen.

Wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Österreich war in den vergangenen drei Jahren unter den europäischen Ländern mit der höchsten Inflation. Knapp 20 Prozent Entwertung zwischen 2022 und 2024 haben deutliche Spuren hinterlassen. Und jetzt schrammen wir wieder an der Vier-Prozent-Marke. Offenbar ist die Inflation gekommen, um zu bleiben. Warum ausgerechnet bei uns? Sind wir Opfer finsterer Kräfte? Das will uns die Politik weismachen. Die Wahrheit ist: Wir haben uns einen Gutteil selbst eingebrockt.

Mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise hatten alle zu kämpfen, andere Länder waren aber deutlich erfolgreicher. Sie haben Preise gedämpft, wir nicht. Während Deutschland oder Spanien die Energiepreise deckelten, verteilte Österreich den weitgehend wirkungslosen, aber teuren Klimabonus. Es war der verzweifelte Versuch, ein Problem, das mit Geld nicht zu lösen ist, mit viel Geld zu lösen. Dazu kam: üppige Beamtenabschlüsse, die die Privatwirtschaft unter Zugzwang setzten – und zu Lohnabschlüssen führten, die inzwischen viele Firmen wirtschaftlich ins Eck treiben. Die Politik spricht zwar von Inflationsbekämpfung – ist aber selbst der größte Pyromane, wenn es ums Anheizen geht. Einer der wenigen Hebel, welche die Regierung wirklich selbst in der Hand hat, sind Abgaben und Gebühren – und da langt die öffentliche Hand ungeniert zu. Einige Verwaltungsgebühren wurden gerade um fast 50 Prozent angehoben.

Immerhin gibt es mittlerweile ein bisschen Licht im finsteren Inflationstunnel – das zeigen drei Beispiele. Erstens: Die Regierung ist bei einem Drittel der Pensionisten leicht unter der Inflationsrate geblieben. Selbst wenn die erzielte Einsparung mit 350 Millionen Euro (bei einem 23-Milliarden-Budget-Loch!) eher symbolisch ist, handelt es sich immerhin um einen Schritt in die richtige Richtung. Zweitens: Auch die Metaller haben bewiesen, dass es anders geht. Eine einzige, sachliche

Verhandlungsrunde, ein Abschluss unter der Inflationsrate –ohne das übliche Getöse. Viele metallverarbeitende Betriebe sind exportorientiert und wissen längst, was auf dem Spiel steht: großartige Produkte, die wegen überzogener Lohnkosten international keine Käufer mehr finden. Und drittens: Der Beamtenabschluss wurde aufgeschnürt und eine durchschnittliche Steigerung für drei Jahre von 1,5 Prozent vereinbart.

Ob die erzielten Kompromisse reichen, muss sich erst zeigen, Symbolik allein reicht jedenfalls nicht. Eine Nulllohnrunde wäre ein wirklich mutiger Schritt gewesen, der aber offenbar alle überfordert hat. Und: Trotz aller Bemühungen wurde sofort wieder gezündelt. Gleich war von „Pensionsraub“ die Rede – und selbst Parteikollege Hans Peter Doskozil konnte nicht widerstehen, seinem Lieblingsgenossen Andreas Babler Versagen vorzuwerfen. Auch bei den Metallern hat es nicht lange gedauert, bis wieder österreichische Normalität einkehrte: Vertreter anderer Branchen erklärten umgehend, dass der Metallerabschluss „ein Sonderfall“ sei und für sie keinerlei Vorbildwirkung habe. Es ist erstaunlich, wie tief bei uns dieses Konfliktdenken sitzt. Hinter jedem Kompromiss – selbst einem gelungenen – wird Verrat gewittert. Das Ergebnis: Wir bekommen das Notwendige nicht auf die Reihe. Das schlägt sich in drastischen Zahlen nieder: Laut einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria fühlen sich 80 Prozent der Österreicher politisch nicht gehört. Das Publikum wendet sich offenbar angewidert vom politischen Hickhack ab – und läuft scharenweise ausgerechnet zu jenen, die noch viel stärker auf Krawall gebürstet sind, aber einfache Lösungen versprechen. Dabei bräuchten wir jetzt das Gegenteil: Eine Pause bei kleinlichem Anspruchsdenken, gegenseitigen Schuldzuweisungen und billigen Profilierungsversuchen. Nur dann lässt sich die Inflation bremsen und das Budget sanieren. Die drei Beispiele sind endlich erste Schritte in die richtige Richtung –weitere müssen folgen: Der viel zu fett gewordene Staat braucht eine radikale Schlankheitskur und die Bürokratie die Kettensäge. Jetzt bloß nicht mittendrin aufhören!

Die Ärztespezialisten

Kaiserjägerstraße 24 · 6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 59 8 59-0 · Fax: DW-25 info@aerztekanzlei.at w w w.aerztekanzlei.at

Montag bis Donnerstag

8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr Freitag

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzteund das seit 40 Jahren Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vor teil!

beraten Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 40 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet

Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 50 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet

das seit über 40 Jahren Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vor teil!

Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.

Unser ressourcenreiches Team steht für bestes Ser vice und maximalen Klientennutzen.

Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.

Er war ten Sie von uns ruhig mehr, denn wir sind die Spezialisten!

v. li. Mag. Johannes Nikolaus Erian, Raimund Eller, Mag Dr Verena Maria Erian, Karin Fankhauser

Wer kommt, will bleiben.

Wir haben neue Räumlichkeiten mit mehr Platz für Sie und für uns Kostenlose Parkplätze direkt vor unserer Haustüre

v. li. Raimund Eller, Karin Fankhauser, Dr Verena Maria Erian, Mag. Johannes Nikolaus Erian für

Unser Team freut sich auf Sie.

Unser

Warum gerade in Krisenzeiten das Streichen von Werbebudgets ein Bumerang ist – und weshalb Tirols Kreative weit mehr draufhaben, als man ihnen zutraut. Ein Klartext-Gespräch mit Tiefe, Tempo und dem Fachgruppenobmann Werbung & Marktkommunikation: Kurt Höretzeder.

VON DOMINIQUE PFURTSCHELLER UND PETER EINKEMMER

Wir müssen aufhören, uns kleiner zu machen, als wir sind“, betont Kurt Höretzeder, neuer Fachgruppenobmann Werbung und Marktkommunikation, im Gespräch. Tatsächlich wird die Branche noch immer auf bunte Logos reduziert – dabei schafft sie längst mehr: über 1,2 Milliarden Euro Umsatz und jede Menge Kompetenz im Bereich der Strategie und Zukunftsfragen.

HERAUSFORDERUNG: WAHRNEHMUNG UND SELBSTBEWUSSTSEIN

Die Tiroler Kreativszene ist vielfältig und schlagkräftig –Architektur, Werbung, Fotografie, Film, Musik, Design. Doch sie wird wesentlich eindimensionaler wahrgenommen. „Wir brauchen ein gemeinsames Denken, ein Auftreten als Branche.“ Nur so könne man das geltend machen, wofür man längst steht. Denn während Tourismus oder Landwirtschaft lautstark ihre Anliegen vertreten, bleibt die Kreativwirtschaft oft zu leise. Projekte wie ein geplantes Kreativquartier in Innsbruck werden so zum Lackmustest.

LOKALE STÄRKE STATT VIENNA CALLING

„Warum nach Wien schauen, wenn wir hier ausgezeichnete Arbeit haben?“, fragt Höretzeder. „In den vergangenen 20 Jahren haben Tirols Agenturen enorm Fahrt aufgenommen. Junge Talente, internationale Preise und die enge Kenntnis des regionalen Marktes sprechen für sich – oder besser gesagt für uns.“ Wer ein Produkt oder eine Marke in Tirol, Südtirol oder Süddeutschland erfolgreich positionieren will, muss sich nicht Großagenturen von weither holen, sondern findet hervorragende Partner*innen vor der Haustür.

AUSBILDUNG, ZUKUNFT & KI

Ein Thema, das die Branche vor Herausforderungen stellt, ist die Ausbildung. Es fehlen Einrichtungen im tertiären Bildungsbereich – aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, in Tirol die Berufsschule zu absolvieren. Daher setzt sich die Fachgruppe aktuell besonders vehement für Reformen und neue Möglichkeiten im Bildungsbereich ein. „Eine Fach-

Dominique Pfurtscheller (GF northlight) und Kurt Höretzeder (Fachgruppenobmann Werbung & Marktkommunikation)

hochschule mit den Schwerpunkten Design und touristische Markenführung wäre ein klares Signal – Talente könnten hier bleiben und neue nach Tirol kommen“, unterstreicht Höretzeder. Denn junge Fachkräfte sind der Schlüssel, um den Standort langfristig zu stärken.

Und dann ist da die Künstliche Intelligenz. Bedrohung? „Im Gegenteil. KI ist die zweite große Revolution in der Branche nach dem PC.“ Sie übernehme zeitraubende Routineaufgaben wie Recherche oder Bildbearbeitung und schaffe damit Freiraum für das Wesentliche: echte Kreativität, Intuition, den Dialog mit Kund*innen. „Das, was uns als Menschen auszeichnet – Ideen kuratieren, Vertrauen aufbauen, Märkte verstehen –, kann keine Maschine ersetzen.“

WARUM WERBUNG KEIN LUXUS IST

Gerade in Krisenzeiten treten Unternehmen beim Marketing die Bremse und zücken den Rotstift. „Ein Fehler“, warnt Höretzeder. „Wer aufhört zu kommunizieren, verschwindet

aus den Köpfen der Kund*innen. Und das Zurückkommen kostet mehr, als man glaubt.“

Werbung ist kein Luxus, sondern Treiber der Nachfrage – sie hält Marken lebendig und sorgt dafür, dass Unternehmen ihre PS auch wirklich auf die Straße bringen. Allerdings funktioniere dies nur, wenn die Kundenseite mitzieht. „Wir brauchen kompetente Gegenüber, die sowohl den Wert von Markenpflege verstehen und kreative Impulse zulassen als auch langfristig denken.“

Tirols Kreativwirtschaft steht an einem Wendepunkt. Sie muss sich bündeln, ihre wirtschaftliche Bedeutung sichtbarer machen und das Selbstbewusstsein entwickeln, das ihrer Stärke entspricht. Die Qualität ist vorhanden, die Innovationskraft auch.

Für die Unternehmer*innen des Landes heißt das: „Versteht Werbung und Kommunikation nicht als Nebensache, sondern als Motor eures Erfolgs. Die richtigen Partner*innen dafür sind da“, gibt Kurt Höretzeder abschließend mit auf den Weg. Denn eines ist klar: Ohne Kreativität bleibt jede Wirtschaft stehen, mit ihr aber fährt sie auf der Überholspur – selbst im Transitland Tirol …

Was ist Ihrer Meinung nach der Motor für wirtschaftlichen Erfolg? Wir freuen uns über Ihre Impulse!

btv.at/nachhaltigegeldanlage

Investieren mit Geist und Haltung bedeutet: Ich will, dass mein Geld nachhaltig Gutes für die Umwelt tut.

Mutig voran!

Cyberkriminalität ist längst von einem reinen IT-Thema zum strategischen Risiko für Unternehmen aller Größen geworden. Dabei werden die Angriffe immer raffinierter und verursachen mitunter hohe wirtschaftliche Schäden. Doch wie sehen die gängigen Angriffsmuster aus und wie kann man sich effektiv vor digitalen Attacken schützen?

TEXT: ISABELLA WALSER-BÜRGLER // FOTOS: ANDREAS FRIEDLE

etrachtet man die Sache nüchtern, ist Cyberkriminalität ein logisches Nebenprodukt der modernen Informationsgesellschaft. Die Geschichte der Cyberkriminalität ist auf Engste mit der Entwicklung des vernetzten Rechners (Computer und Internet) verbunden. Spätestens seit sich in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren die Elemente der Informations- und Kommunikationstechnik mit Elementen der Unterhaltungsindustrie zu vermischen begannen, erhöhte sich auch das Risiko von digitalen Angriffen. Heute ist unsere Gesellschaft vom Volksschulkind bis zum Pensionisten zu 95 Prozent durchdigitalisiert. Wir konsumieren Videos und Nachrichten online, kommunizieren online, kaufen online und verkehren sogar mit den Behörden online. Und mit jedem User

ES AUF BUCHSTÄBLICH JEDEN ABGESEHEN. SO KÖNNEN

SOWOHL PRIVATPERSONEN ALS AUCH GANZE ORGANISATIONEN ZU OPFERN WERDEN.

und jeder noch so kleinen Expansion des digitalen Raumes wachsen auch die Anzahl, die Möglichkeiten und die Dimensionen gezielter krimineller Handlungen. Peter Stelzhammer, Geschäftsführer der in Innsbruck ansässigen und weltweit tätigen Cybersecurity-Firma AV-Comparatives GmbH und Sprecher der IT-Security Experts Group an der Wirtschaftskammer Tirol, meint dazu trocken: „Wenn man sich professionell mit der Thematik beschäftigt, sieht man erst, was tatsächlich alles passieren kann, dass alles passieren kann und dass auch alles passiert.“

Da die virtuelle Welt, auf die sich der Begriff „Cyber“ bezieht, weder orts- noch zeitgebunden ist, stellt die Cyberkriminalität eine globale Herausforderung dar.

Laut Global Cybersecurity Outlook 2025 des World Economic Forum beobachten 72 Prozent aller Organisationen weltweit eine beständig wachsende Angriffslage, während 91 Prozent in den nächsten drei Jahren einen noch deutlicheren Anstieg aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) erwarten. Allein im DACH-Raum kam es im Jahr 2024 zu ca. 20 Prozent mehr Cybercrime-Attacken als noch im Vorjahr. Zwar gelten E-Mails dabei nach wie vor als primärer Angriffskanal, daneben mehren sich aber die sogenannten „Multi-Channel-Angriffe“, die sich auch Messaging-Apps, Social-Media-Plattformen und Sprachanrufe zunutze machen. Über diese Methode (bei der zum Beispiel zuerst per E-Mail ein Link versandt und dann per Messenger nachgefragt wird, ob man den Link auch erhalten hat) ahmen Angreifer*innen nicht nur unsere gängigen Kommunikationsmuster nach und lassen sie „glaubhafter“ erscheinen, sondern sie umgehen damit auch traditionelle Abwehrmechanismen. Mit anderen Worten: Die Attacken werden strategischer und effizienter. Wer glaubt, das sei für einen selbst irrelevant, täuscht sich, denn: Cyberkriminelle haben es auf buchstäblich jeden abgesehen. So können sowohl Privatpersonen als auch ganze Organisationen zu Opfern werden. Privates und Professionelles lässt sich in diesem Zusammenhang ohnehin aus drei Gründen nicht strikt voneinander trennen: Erstens zielen Angreifer nicht mehr nur direkt auf die unternehmenseigenen Netzwerke ab, sondern nutzen die persönlichen Daten von Einzelpersonen häufig indirekt als potenzielles Einfallstor in Organisationen. Zweitens tragen die meisten Menschen sämtliche Unternehmensda-

„Wenn man sich professionell mit der Thematik beschäftigt, sieht man erst, was tatsächlich alles passieren kann, dass alles passieren kann und dass auch alles passiert.“

Peter

Stelzhammer, AV-Comparatives GmbH

ten permanent auf ihren Privatgeräten mit sich herum, indem sie sich etwa via Handy in ihren Unternehmens-E-Mail-Account oder ins Intranet einloggen, wodurch die Grenzen zwischen privater und beruflicher Nutzung verschwimmen. Drittens ist jeder Unternehmer und jeder Mitarbeiter auch immer ein Privatmensch, und wer sich im Privatleben achtsam oder unachtsam durch den digitalen Raum bewegt, wird dies auch im beruflichen Bereich ähnlich handhaben. Trotz aller besorgniserregenden Trends nehmen allerdings auch die Möglichkeiten zu, wie man sich vor cyberkriminellen Handlungen schützen kann. Mit dem entsprechenden Bewusstsein dafür, dass Cyberattacken immer personalisierter, großflächiger und schwerer erkennbar werden, können wir alle – zumindest im Rahmen unserer jeweiligen Handlungsspielräume – dagegenhalten. „Wir können uns als Menschen schützen, da das Angriffsziel letztlich ja immer der Mensch und nicht die Maschine ist“, so Chefinspektor Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention am Landeskriminalamt/LKA Tirol. Darüber hinaus profitieren nicht nur die Angreifer*innen, sondern auch die potenziellen Opfer, IT-Spezialist*innen und Cyberforensiker*innen von den Entwicklungen der KI. KI kann etwa sinnvoll eingesetzt werden, um präventiv mit Trainings auf Szenarien vorzubereiten, mithilfe von smarten Simulationen Schwachstellen im eigenen System ausfindig zu machen oder über automatisierte Anomaliedetektion auf ungewöhnliche Muster aufmerksam zu werden. Auf der reaktiven Ebene wird KI bereits ein-

gesetzt, um Täter*innen zurückzuverfolgen und schädliche Datensätze zu scannen.

BEGRIFFE UND DELIKTE

Cyberkriminalität (oder auch Cybercrime) umfasst ein komplexes Themenfeld, das sich in viele verschiedene Teilbereiche gliedert. Die Bandbreite reicht von Kreditkartenmissbrauch und der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten über Cyberstalking und Cybermobbing in den sozialen Medien bis hin zu Urheberrechtsverletzungen und Hacking. Eine verbindliche Definition von Cyberkriminalität existiert nach wie vor nicht. Im Grunde versteht man unter dem Begriff das komplette Register an Straftaten, die unter Zuhilfenahme der Informationsund Kommunikationstechnologie (IKT) und/ oder gegen diese begangen werden. Synonym kursieren dafür auch die Begriffe Online-Kriminalität bzw. Internet-Kriminalität. Innerhalb dieses weiten Feldes begegnet man in der gängigen Literatur drei spezifischeren Definitionen von Cyberkriminalität, die gleichzeitig auch Aufschluss über die Deliktsdimensionen geben: Cyberkriminalität im engeren Sinn (oder auch Cyberdependent Crime), Cyberkriminalität im weiteren Sinn (auch Cyberenabled Crime) und Identitätsverschleierung. Während Erstere sich auf Straftaten bezieht, die ausschließlich online erfolgen können (z. B. die Verbreitung von Viren), umfasst Zweitere Straftaten, die auch offline begangen werden, wobei Computer und Internet verwendet werden, um das Verbrechen überhaupt erst zu ermöglichen. Dies ist besonders häufig der Fall bei Identitätsdiebstahl. Die Identi-

MIT JEDEM USER UND JEDER NOCH SO KLEINEN EXPANSION DES DIGITALEN RAUMES WACHSEN AUCH DIE ANZAHL, DIE MÖGLICHKEITEN UND DIE DIMENSIONEN GEZIELTER KRIMINELLER HANDLUNGEN.

tätsverschleierung schließlich bezieht sich auf Täter*innen, die über die Anonymität eines Online-Avatars kriminelle Handlungen vollziehen, wie etwa die Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut auf Online-Plattformen.

Cyberkriminelle Delikte werden selten aus der Perspektive von Privatpersonen betrachtet. Wann immer in Österreich die Rede auf den „Kampf gegen die Cyberkriminalität“ fällt, wird vor allem auf Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen Bezug genommen. Zentrale Fragen von Legislative und Exekutive lauten diesbezüglich: Ab welchem Zeitpunkt gilt eine Handlung als kriminell? Wie lassen sich in der anonymen, global vernetzten digitalen Welt Beweise sichern? Wie können Ziel, Zweck und Ursprung einer kriminellen Handlung verstanden und analysiert werden? Um diese Fragen besser beantworten zu können, unterscheidet man drei Formen von Attacken: ungerichtete, zielgerichtete und skalpellartige Attacken. Während ungerichtete Attacken willkürlich jede Person treffen können und möglichst großflächig Schaden anrichten sollen (etwa durch Spam-E-Mails oder Computerviren), sind bei zielgerichteten Attacken bestimmte Opfer im Visier der Täter, die diesen persönlich bekannt oder unbekannt sein können. Bei skalpellartigen Attacken handelt es sich um eine erweiterte Form der zielgerichteten Attacken, die einer intensiven Vorbereitung bedürfen und die bezwecken, Infrastruktur zu zerstören. Dabei wird zum Beispiel eine ganze Rechnergruppe mit Schadsoftware infiziert, um sie zu gegebenem Zeitpunkt als Ausgangsbasis für einen Angriff auf das eigentliche Zielsystem zu nutzen. Unter all den verschiedenen Angriffsmustern, die von Kriminellen gezielt und oft hochprofessionell eingesetzt werden, gibt es natürlich auch zeitgebundene Trends. Unternehmen stehen in diesem Kontext vor der Herausforderung, ihre individuelle Risikolage realistisch einzuschätzen, um gezielt vorbeugen zu können.

Peter Stelzhammer ist Geschäftsführer der in Innsbruck ansässigen und weltweit tätigen Cybersecurity-Firma AV-Comparatives und Sprecher der IT-Security Experts Group an der Wirtschaftskammer Tirol.

Laut den Tiroler Experten Peter Stelzhammer (AV-Comparatives GmbH), Thomas Unterleitner (Finin GmbH) und Philip Graf (Seraforce AG) zählen derzeit insbesondere die folgenden Angriffsmuster zu den größten Bedrohungen für Wirtschaft und Unternehmen –wobei sich viele davon überschneiden bzw. ergänzen.

Unter Malware versteht man schädliche Software, die den Betrieb von IT-Systemen stört oder diesen im schlimmsten Fall sogar vollständig lahmlegt. Die Bandbreite reicht von Trojanern und Viren bis hin zu Würmern, die sich eigenständig im Netzwerk ausbreiten. Großes Aufsehen erregte etwa der großangelegte Malwareangriff auf Yahoo im Jahr 2017, im Zuge dessen rund drei Milliarden Nutzerdaten gestohlen wurden. Malware verfügt darüber hinaus über die Besonderheit, dass sie auch in sogenannte Botnetz-Programme implementiert werden kann. Mithilfe dieser Programme werden mit Malware infizierte Rechner ohne das Wissen der eigentlichen Benutzer*innen ferngesteuert („Zombies“) und für koordinierte Angriffe missbraucht. Die Folgen für Unternehmen sind gravierend: Neben Produktionsstillständen und Schließungen droht aufgrund des üblichen Verlustes sensibler Daten ein enormer Reputationsschaden.

Supply-Chain-Attacken betreffen die Software-Lieferkette. Moderne Software besteht aus hunderttausenden Code-Bausteinen, die auf verschiedenen Repositorien (digitalen Speicherorten) gelagert sind. Gelangen manipulierte Komponenten während der Kompilierung zu einer funktionierenden Software in die Software selbst hinein, kann schädlicher Code unbemerkt in fertige Produkte eingeschleust werden, lange bevor sie beim Endkunden ankommen. Das kann im Prinzip bei jeder gekauften Software der Fall sein. Cyberforensiker Thomas Unterleitner hält dazu fest: „Niemand kann kontrollieren, was in der Supply-Chain passiert. Selbst seriöse Unternehmen können solche Angriffe kaum erkennen oder verhindern, da sie oft weit ‚unterhalb‘ ihrer eigenen Sicherheitskontrollen stattfinden.“ Erst im vergangenen Juli wurden beim US-Ableger der Allianz-Versicherung Millionen Kundendaten kompromittiert, nachdem Angreifer eine (oder mehrere) Komponenten in der Softwarelieferkette manipuliert hatten.

Social Engineering beschreibt eine allgemeine Methode, bei der Angreifer gezielt individuelle Schwachstellen von Personen ausnutzen, um Zugang zu sensiblen Informationen zu erlangen. Dabei kommen psychologische Manipulation und Täuschungsmethoden zum Einsatz, mitunter sogar ohne Einsatz technischer Hilfsmittel. Als klassisches Beispiel fungiert der Anruf bei der Unternehmenssekretärin. Dabei geben sich Angreifer *innen etwa als IT-Support oder Geschäftsführer*in aus und erschleichen sich so Passwörter oder interne Informationen, mit denen sie im Anschluss ins Unternehmensnetzwerk eindringen. Dank KI-gestützter Deepfake-Technologie lassen sich heute Stimmen ebenso authentisch imitieren, wie Gesichter ohne grafische Defizite in Calls ausgetauscht werden können. Social Engineering dient häufig als Eintrittspforte für weiterführende Angriffe wie Identitätsdiebstahl oder Systemmanipulationen.

Phishing gilt als der häufigste Angriffsvektor, der die größte Schwachstelle im System konsequent ausnutzt: den Menschen. Täuschend echt gestaltete E-Mails, SMS oder Websites zielen darauf ab, sensible Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen. Mit KI-gestützten Tools lassen sich solche Nachrichten heute so authentisch gestalten, dass selbst geschulte Augen sie kaum noch von echten Mitteilungen unterscheiden können. Besonders perfide sind gefälschte Rechnungen, die scheinbar von vertrauten Geschäftspartner*innen oder Geschäftsführer*innen stammen (CEO-Fraud), in täuschend echter Manier versehen mit Logos, Unterschriften und Stempeln. In Tirol erregte etwa im Frühsommer dieses Jahres der Fall der Marktgemeinde Steinach für Aufsehen, als Betrüger im Zuge der Arbeiten am Volksschulneubau eine Originalrechnung in der Höhe von 166.000 Euro manipulierten und mit dem Vorwand, die Teilrechnung sei abhandengekommen, mit einer gefälschten IBAN-Nummer erneut an die Gemeinde schickten. Im August und September wurden in einer großflächigen Betrugskampagne Wirtschaftskammer-Mitgliedsunternehmen aufgefordert, ihre Kammerumlage zu zahlen und WKO-Anmeldedaten einzugeben. Von solchen konkreten Fällen abgesehen, sind besonders Personalabteilungen ein beliebtes Ziel, indem Angriffe oft als Bewerbungen in Form von verseuchten PDF-Anhängen getarnt werden, die beim Öffnen eine Schadsoftware installieren.

Ransomware gilt als besonders aggressive Form von Malware, indem sie Daten verschlüsselt oder ganze Systeme sperrt, damit die Angreifer*innen im Anschluss ein Lösegeld für deren Freigabe fordern können. Meist werden die Schadprogramme über Anhänge oder Links in PhishingE-Mails, den Besuch unsicherer Websites oder Schwachstellen im System eingeschleust. Das Problem ist, dass solche Attacken lange unentdeckt bleiben. Von der Infektion bis zur Entdeckung vergehen im Schnitt 270 Tage. Das bedeutet, dass die Malware knapp neun Monate im Unternehmen liegt, bis man hellhörig wird. Während dieses Zeitraums kartieren Angreifer*innen Netzwerke, lesen Daten aus, verkaufen persönliche Daten im Darknet und bereiten ihre Erpressung vor. Der Tiroler Leuchtenhersteller EGLO etwa musste 2024 für 14 Tage dichtmachen – Produktionsstillstand und Imageschaden inklusive –, nachdem das international tätige Unternehmen Opfer eines großangelegten Ransomware-Angriffs geworden war. Doch so verheerend Ransomware-Angriffe im Einzelfall auch sein mögen, sind sie laut Peter Stelzhammer „keineswegs ein Massenphänomen“. Dazu seien sie viel zu komplex und bedürfen einer intensiven Vorbereitung.

Beim Identitätsdiebstahl stehlen Angreifer*innen persönliche oder geschäftliche Identitätsdaten – darunter Namen, Adressen, Zahlungsinformationen oder Log-in-Daten. Diese Informationen werden entweder für den direkten Zugriff auf Konten und Systeme verwendet oder im Darknet weiterverkauft. Prominente Beispiele zeigen, wie einfach selbst öffentliche Figuren aus der Onlineszene angreifbar sind: So gelang es Hackern im Jahr 2016, die Twitter- und Pinterest-Konten von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu übernehmen, nachdem sie sein Passwort (das er offensichtlich für mehrere Konten gleichzeitig verwendete) im Zuge eines zuvor bei LinkedIn gestohlenen Datensatzes ergattert hatten. Doch nicht nur die sozialen Medien, sondern auch der E-Commerce, der in Österreich in den letzten 15 Jahren eine enorme Zuwachsrate verzeichnet, öffnet dem Identitätsdiebstahl Tür und Tor. Konsument*innen fühlen sich derart sicher im Netz, dass sie ihre Finanzdaten ohne große Bedenken bei Anbietern wie Amazon, Apple oder Zalando hinterlegen. Dieses Vertrauen täuscht jedoch darüber hinweg, dass Identitätsdiebstahl unter die häufigsten Cyberdelikte der Gegenwart fällt.

Philipp Graf ist Gründer von Cyber Tirol und Seraforce und Ethical Hacker im Security-Bereich.

Aus dem Klischee vom einsamen Hacker im Keller ist ein Milliardenbusiness geworden. Cybercrime funktioniert heute nach denselben Mechanismen wie klassische Industrie: Arbeitsteilung, Outsourcing, Plattform-Ökonomie. Wer genügend Kapital mitbringt, kann sich beinahe jede Form des Angriffs kaufen, maßgeschneidert wie ein Servicepaket im Darknet. Wie Angriffe funktionieren und was im Bedarfsfall zu tun ist.

iner der größten Mythen, der sich nach wie vor hartnäckig in den Köpfen vieler Menschen hält, ist das Bild des stereotypen Cyberkriminellen. Philip Graf, Gründer von Cyber Tirol und der Seraforce AG, seines Zeichens ein Ethical Hacker im Security-Bereich, spricht deutliche Worte: „Das klassische Kellerkind, das im schwarzen Pulli mit über den Kopf gezogener Kapuze und Sonnenbrille zuhause sitzt und Computer hackt, ist völlig veraltet. Mittlerweile divergiert das Profil von Cybercrime-Tätern so stark, dass sich kaum verallgemeinernde Aussagen treffen lassen.“

Ein Grund für die Auflösung des vorurteilsbehafteten Bildes ist unter anderem die zunehmende Kommerzialisierung von Cyberkriminalität. Neben Einzeltäter*innen sind weltweit überall sowohl privat organisierte Banden als auch staatlich unterstützte Gruppen in verschiedenen Ausprägungen und mit unterschiedlichen Motiven und IT-Kompetenzen tätig. Im Moment erweisen sich besonders größere Gruppen als erfolgreich, von denen man nicht viel mehr weiß, als dass sie sich mehrheitlich (zu mindestens 75 Prozent) aus männlichen Kriminellen zusammensetzen. Diese Statistik mag auch nicht weiter verwundern, da Männer generell häufiger zu kriminellen Handlungen neigen und üblicherweise aufgrund kultureller Prozesse eine höhere technische Affinität aufweisen. Was man bislang über Gruppen- und Einzeltäter in Erfahrung bringen konnte, basiert einzig auf bekannten Strukturen krimineller Netzwerke im Cyberraum bzw. auf den Aussagen überführter Einzeltäter. Immerhin lassen sich von der Art eines Angriffs auf die jeweils dahinterstehende Formation Rückschlüsse ziehen: Je komplexer eine Attacke, desto wahrscheinlicher wurde sie von einer Gruppe durchgeführt. Was den Angriffsort anbelangt, können Angriffe von überall im In- oder Ausland aus verübt werden. Die meisten größeren Netzwerke agieren international, zumal der virtuelle digitale Raum keine klassischen geografischen Grenzen kennt. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen IT-Dienstleister und Softwareunternehmen diverse Analysen zur Herkunft und Ausrichtung solcher Angriffe. Diese Studien sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sie meist nicht auf wissenschaftlich repräsentativen Stichproben basieren und in der Regel keiner standardisierten wissenschaftlichen Methodik folgen. Dennoch lassen sich daraus gewisse Tendenzen ableiten. So ergab etwa eine aktuelle Untersuchung von Kaspersky Lab, dass ein Großteil der gegenwärtigen Angriffe in Österreich aus Asien und Russland stammen, gefolgt von Südamerika. Die geringsten Angriffsaktivitäten verzeichnet man in Österreich hingegen aus Ländern wie Schweden, den mitteleuropäischen und mittelamerikanischen Staaten, Südafrika und Australien.

WAS GERADE KMU IM VERGLEICH ZU GRÖSSEREN UNTERNEHMEN

GEFÄHRDET, IST DAS SCHMALERE BUDGET. INFORMATIONSSICHERHEIT IST EBEN NICHT FÜR ALLE GLEICHERMASSEN ZUGÄNGLICH. WER MEHR GELD IN PERSONELLE UND FINANZIELLE RESSOURCEN

INVESTIEREN KANN, HAT SCHLICHT MEHR MÖGLICHKEITEN, DIE EIGENE RESILIENZ ZU STÄRKEN.

Fragt man nach dem Zweck cyberkrimineller Handlungen, unterscheidet die forensische Sozialpsychologie zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsisch motivierte Täter*innen handeln aus persönlichem Antrieb heraus. Sie suchen den Nervenkitzel, die intellektuelle Herausforderung oder schlicht die Befriedigung, Sicherheitsbarrieren zu überwinden. Extrinsisch motivierte Cyberkriminelle hingegen verfolgen ein pragmatisches Ziel mit ihrer Tat: Sie wollen Geld verdienen. Genau diese extrinsische Motivation ist es, die in den vergangenen Jahren eine beispiellose Industrialisierung des Cybercrime-Sektors in Gang gesetzt hat. Was einst die Domäne einzelner, hochspezialisierter Hacker war, ist mittlerweile zu einem profitablen globalen Geschäftsmodell avanciert. Man spricht dabei auch von „Cybercrime as a Service“, analog zu etablierten Begriffen wie „Software as a Service“. Der Markt dieser Schattenwirtschaft folgt denselben Prinzipien wie legale Märkte und weist ähnliche Probleme auf – von der Konkurrenz um Marktanteile über Innovationsdruck bis hin zu Fachkräftemangel und Skalierung durch Outsourcing. „Die meisten kriminellen Gruppen sind heutzutage wie klassische Wirtschaftsunternehmen organisiert, nur agieren sie in Jurisdiktionen, in denen sie nicht greifbar sind“, so Cyberforensiker Thomas Unterleitner. Er ist Geschäftsführer der Finin GmbH und ehemaliger Pionier der „Tiroler Brandwand“ beim späteren Firewall-Weltmarktführer phion AG, heute Teil des kalifornischen Unternehmens Barracuda Networks. „Teams arbeiten nach festen Zeitplänen in 9-to-5-Jobs mit klarer Aufgabenverteilung. Manche Akteure programmieren Tools, andere übernehmen deren Verbreitung, wieder andere verkaufen Zugangsdaten oder betreiben Plattformen für gestohlene Datensätze. Wie klassische Unternehmen bieten Gruppen ihre Dienste gegen Provision an, oftmals in anonymisierten Darknet-Marktplätzen, auf denen wie in einem B2B-Ökosystem gehandelt wird.“

Dieser Markt, in dem Dienstleistungen angeboten und verkauft werden, bewegt Milliarden und ist kaum regulierbar. Und je mehr Geld zirkuliert, desto professioneller wird das Angebot. Wer über ausreichend Kapital verfügt, kann sich heute nahezu jeden Angriff zusammenkaufen, sei es Ransomware (inklusive Bedienoberfläche über kompromittierte Zugangsdaten) oder seien es Zero-Day-Exploits, also bislang unbekannte Sicherheitslücken, die naturgemäß zu Höchstpreisen gehandelt werden. „Eines ist also klar“, resümiert Philip Graf, „nicht jeder Cyberkriminelle muss heute noch ein technisches Genie sein.“

WAS GESCHIEHT BEI EINER ATTACKE?

Es ist zweifellos eine bittere Pille, doch schlucken müssen wir sie alle: Früher oder später erwischt es jeden. Darin sind sich Thomas Unterleitner, Philip Graf und auch Peter Stelzhammer einig. „Wo immer Sicherheitslücken vorliegen, werden sie vermutlich ausgenutzt werden“, bestätigt auch Hans-Peter Seewald vom Landeskriminalamt Tirol. Dabei spielt die Branchenzugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Zwar gibt es immer bestimmte branchenbezogene Schwerpunkte – mal sind die Banken, mal die Versicherungen, mal Energieträger im Visier der Kriminellen, ebenso wie kritische Infrastruktur oder die Auto- und Luftfahrtindustrie im Dauerfokus stehen –, aber ein Pauschalurteil lässt sich nicht fällen.

Auch hinsichtlich der Größe von Unternehmen gibt es keine Garantie. Größere Unternehmen erscheinen auf den ersten Blick aufgrund ihrer Umsatzstärke als offensichtliche Hauptziele, doch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und sogar Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sind grundsätzlich derselben Gefahr ausgesetzt. „Für die Täter ist die Größe der Firma unwesentlich, denn der Einstiegspunkt ist stets gleich groß“, erklärt Thomas Unterleitner. Was KMU und EPU ganz umsatzunabhängig für Täter*innen interessant macht, ist, dass sie über ihre geschäftlichen Tätigkeiten Verbindungen zu anderen, eventuell größeren Unternehmen bieten.“ Das Ein-Personen-Marketingunternehmen in Kitzbühel mag im Einzelfall also zwar für die Angreifer*innen irrelevant sein, aber dessen E-Mails können theoretisch trotzdem dazu verwendet werden, um bei anderen Firmen ins System reinzukommen. Peter Stelzhammer bringt es auf den Punkt: „Jeder Einzelne von uns – egal ob Privatperson oder Businessmensch – ist heute Teil eines eng verzweigten digitalen Netzes, in dem sich ein einziger Angriff schockwellenartig auf andere Unternehmen und Personen ausbreiten kann.“ Was gerade auch KMU im Vergleich zu größeren Unternehmen gefährdet, ist das schmalere Budget. Informationssicherheit ist eben nicht für alle gleichermaßen zugänglich. Wer mehr Geld in personelle und finanzielle Ressourcen investieren kann (wie große Konzerne oder Firmen in stark regulierten und hochtechnologisierten Sektoren wie der Finanzbranche), hat schlicht mehr Möglichkeiten, die eigene Resilienz zu stärken.

„Wo immer Sicherheitslücken vorliegen, werden sie vermutlich ausgenutzt werden.“

HANS - PETER SEEWALD, LANDESKRIMINALAMT TIROL

Doch wie läuft so eine Attacke eigentlich ab? „Bevor man überhaupt bemerkt, dass etwas passiert ist, stand man schon seit geraumer Zeit im Fokus der Angreifer“, sagt Thomas Unterleitner. „Da schlägt naturgemäß auch die Firewall nicht an. Die Angreifer dringen dann entweder durch technische Hintertüren in die Systeme privater oder firmeninterner Rechner ein oder man klickt als Opfer mal auf einen Link, öffnet ein Dokument oder geht auf eine gefälschte Website. Ab diesem Moment beginnt die eigentliche Attacke.“ Danach wird gewissenhaft „nachgeladen“: Die Angreifer*innen installieren auf dem attackierten Computer eine sogenannte Command-and-Control-Software (C2-Software), mittels derer eine Verbindung zum Computer der Angreifer*innen (z. B. in Nigeria) aufgebaut

Thomas Unterleitner ist Geschäftsführer der Finin GmbH und ehemaliger Pionier der „Tiroler Brandwand“ beim späteren Firewall-Weltmarktführer phion AG, heute Teil des kalifornischen Unternehmens Barracuda Networks.

MELDEPFLICHT VON CYBERANGRIFFEN GEGENÜBER DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN. WER VORFÄLLE VERSCHWEIGT ODER VERZÖGERT, RISKIERT SENSIBLE STRAFEN UND IRREPARABLE REPUTATIONSSCHÄDEN.

wird. Die Controller sitzen in diesem Fall in Nigeria und kontrollieren von dort aus das attackierte Gerät. Sie geben auf ihrem Computer Kommandos ein, um die attackierte Festplatte nach Daten zu untersuchen und sämtliche Passwörter aus dem Cache von Webbrowsern abzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Sicherheitssysteme des attackierten Gerätes erstmals, Alarm zu schlagen. Da diese Systeme aber häufig zu Fehlalarmen neigen, wird dieser Alarm gern mal ignoriert – frei nach dem Motto: Wer einmal lügt, … „Hellhörig wird man letztlich als Opfer erst dann, wenn das eigene Gerät etwa anfängt, sich mit Nigeria zu unterhalten, oder wenn der Cursor auf dem Bildschirm ein Eigenleben entwickelt“, so Unterleitner. So oder so brauche es in Unternehmen in diesen Fällen aber jemanden, der aufmerksam genug ist, um diese Auffälligkeiten zu bemerken, und versteht, wie das

eigene System arbeitet. Mit anderen Worten: Gerade im Unternehmensbereich bedarf es der Wachsamkeit eines geschulten IT-Personals bzw. einer klaren Monitoringstrategie. Sollte es zu Lösegeldforderungen kommen (was im Übrigen durchaus realistisch ist, wie Peter Stelzhammer bestätigt), kann es profitabler sein, das Lösegeld zu zahlen, als sonstige aus dem Angriff resultierende Verluste in Kauf zu nehmen. Ob die Angreifer*innen nach erfolgter Zahlung einen korrekten Schlüssel liefern, ist eine andere Geschichte. Am Ende einer Attacke herrscht im Organisationsbereich stets die Frage, wer dafür haftet und wer für die Schwachstelle verantwortlich war (je nachdem, wo der Einfall passiert ist). Das angegriffene Unternehmen? Der Kunde? Der Dienstleister? Diese Fragen kommen meist im Zuge des sogenannten Incident Response Management auf.

gemeinsam besser leben

Jetzt online berechnen!

„Cybersecurity gehört für mich eindeutig in die Geschäftsführung, weil eine Cyberattacke eines der größten Risiken darstellt, das zum Konkurs führen kann.“

PETER STELZHAMMER, AV - COMPARATIVES GMBH

VORBEREITUNG IST DIE HALBE RETTUNG

Die Fähigkeit von Unternehmen, in kürzester Zeit eine koordinierte und wirksame Reaktion einzuleiten, entscheidet über das Ausmaß des Schadens. Je komplexer die Bedrohungslage wird, desto stärker wird diese Kapazität auf die Probe gestellt. Ein wirkungsvolles Incident Response Management beginnt lange vor dem eigentlichen Angriff. Es lebt von einer Unternehmenskultur, die Transparenz fördert und Fehler nicht bestraft. Studien zeigen: Unternehmen mit hoher Widerstandskraft schaffen Anreize für frühzeitige Meldungen, etwa durch regelmäßige Trainings, unterstützende Teams oder sogar anonyme Meldekanäle. Denn nur wer Vorfälle offen kommuniziert, kann kollektiv richtig reagieren. „Als sinnvoll erweist es sich auch stets, das Vorfallsmanagement mindestens einmal im Trockenen durchzuspielen, um zu sehen, ob die entwickelten Prozesse auch greifen“, empfiehlt Oberstleutnant Philipp Rapold, stellvertretender Abteilungsleiter des LKA Tirol. Backup-Systeme und Notfallpläne seien wertlos, wenn sie vor dem eintretenden Ernstfall nicht getestet wurden. Im schlimmsten Fall müssen Firmen zusperren, wenn ihre Infrastruktur nach einer erfolgten Attacke zerstört ist, die IT nicht hochgefahren und die Produktion nicht aufrechterhalten werden kann oder wenn Sozialleistungen und Gehälter nicht ausgezahlt werden können.

Hat ein Angriff stattgefunden, lautet die oberste Regel, Ruhe zu bewahren und systematisch zu handeln. Zunächst sollte man die betroffenen Systeme schnellst-

möglich vom Netz nehmen und offline gehen, um den Angriff zu unterbinden. Die für das IT-System zuständige Person sollte wissen, wen sie in einem nächsten Schritt anruft. Der erste Anruf gilt in der Regel dem eigenen IT-Betreuer (sofern es einen solchen gibt), der die Lage entsprechend einschätzen und Empfehlungen geben kann. Parallel dazu können betroffene Unternehmen in Tirol die Cybersecurity-Hotline der Wirtschaftskammer kontaktieren. Die IT Security Experts Group ist gut vernetzt und hat einen guten Überblick darüber, wer über einen Decoder für welche Verschlüsselungen verfügt oder welcher Cybersecurity-Hersteller für eine Entschlüsselung angefragt werden könnte. Auf diese Weise gelang es etwa letztes Jahr einem Landecker Betrieb nach einem Ransomware-Befall, dank eines von Peter Stelzhammer kurzfristig zur Verfügung gestellten Entschlüsselungstools binnen vier Minuten den Betrieb wieder aufzunehmen. Die IT Security Experts Group kann zudem auch Kontakte zu spezialisierten Cyberforensikern wie Thomas Unterleitner herstellen, deren Aufgabe weniger darin liegt, Systeme übereilt wieder hochzufahren, sondern den Einbruchspfad nachzuvollziehen, Spuren zu sichern und die Integrität der geschädigten Infrastruktur wiederherzustellen. „Wer sofort alles neu startet, zerstört Beweise und weiß am Ende nicht, was wirklich passiert ist“, warnt Unterleitner. Ein solches Szenario ist insofern wenig zielführend, da ein Angriff mit Blick auf die Zukunft stets reflektiert werden sollte. Die konsequente Aufarbeitung und die Anpassung von Prozessen sind entscheidend, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. „Ja, ein Einbruch mag passiert sein, aber er kann isoliert werden. Wichtig ist, daraus zu lernen und die Organisation weiterzuentwickeln“, betont Unterleitner.

Mindestens ebenso zentral wie die technische Reaktion ist die Kommunikation. Betroffene Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Partner*innen transparent über einen Angriff informieren. Dabei geht es nicht nur um die rechtlichen Vorgaben, sondern auch um den Vertrauenserhalt. Laut DSGVO besteht zudem eine gesetzliche Meldepflicht gegenüber den zuständigen Behörden. Wer Vorfälle verschweigt oder verzögert, riskiert sensible Strafen und irreparable Reputationsschäden. Schuldzuweisungen an einzelne Mitarbeiter*innen sollten in professionell geführten Unternehmen übrigens keinen Platz haben. Die Person, die auf einen geschickt getarnten Phishing-Link klickt, ist nicht der Täter, sondern das Opfer einer mangelhaften Sicherheitsarchitektur, für die letztlich immer die Geschäftsführung verantwortlich ist. Peter Stelzhammer findet in diesem Kontext klare Worte: „Cybersecurity gehört für mich eindeutig in die Geschäftsführung, weil eine Cyberattacke eines der größten Risiken darstellt, das zum Konkurs führen kann. Die Umsetzung von Maßnahmen und Monitoring geht natürlich in der IT-Abteilung vonstatten, aber die Verantwortung darüber darf die Geschäftsführung nie abgeben. Wer die Sicherheit im Betrieb umsetzt, sollte sich nie selbst überprüfen müssen.“

32.990,– 1)

1) Alle Preise und Aktionen gelten als unverb. empf. inkl USt, NoVA und Boni iHv € 2.000,–, gültig für Privatkunden bei Kaufvertragsabschluss bis 31.10.2025. Preis ist gültig mit einem im Aktionszeitraum eingereichten und bei Auslieferung des ausgelobten Fahrzeugs abgeschlossenen Finanzierungs- und Versicherungsvertrages bei Mobilize Financial Services (eine Marke für RCI Banque SA Niederlassung Österreich) und beinhaltet Boni iHv € 500,– mit folgenden Konditionen: Finanzierungsbonus (Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis) & Versicherungsbonus (gültig bei Finanzierung über Mobilize Financial Services und bei Abschluss von Vollkasko- und Haftpflichtversicherung bei carplus (Wr. Städtische) – Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. Kombinierter Verbrauch von 6,3–4,6 l/100 km, CO2-Emission von 143–105 g/km, homologiert gemäß WLTP.

renault.at

STANDORTE

Innsbruck Neu-Rum, Serlesstraße 1

Tel. +43 50 2611, office@dosenberger.com

Dosenberger-Plaseller Zams, Buntweg 8

Tel. +43 50 2611 53, zams@dosenberger.com

Neurauter, Stams-Mötz, Staudach 23, Tel. 05263/6410 Schöpf, Imst, Industriezone 54, Tel. 05412/64526 Hangl, Pfunds, Nr. 432, Tel. 05474/5273 Wolf, Bach, Stockach 29, Tel. 05634/6156

Cyberkriminalität macht auch vor Tirol nicht Halt. Dies belegen nicht zuletzt die aktuellen Kriminalitätszahlen. Zwar wird die Statistik dadurch leicht verzerrt, dass Cybercrime-Delikte in Österreich erst seit dem Jahr 2006 erfasst werden und in den letzten zehn Jahren sukzessive mehr Delikte aufgenommen wurden, ein grundlegender Anstieg lässt sich aber nicht von der Hand weisen.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 in Tirol 5.087 Internetdelikte angezeigt (Privatpersonen und Unternehmen zusammengenommen), wobei das Spektrum von Mobbing über Kinderpornographie bis zum CEO-Fraud reichte. Die Aufklärungsquote lag bei 35,4 Prozent. Obwohl das für Internetdelikte eine respektable Zahl darstellt, darf nicht übersehen werden, dass einerseits eine Anzeige nicht mit einer Verurteilung gleichzusetzen ist und dass andererseits die Dunkelziffer der nicht zur Anzeige gebrachten Delikte ungemein höher sein dürfte. „Wenn man seriös bleiben will, lassen sich hierzu allerdings keine konkreten Vermutungen anstellen“, sagt Oberstleutnant Philipp Rapold vom Landeskriminalamt Tirol. „Man kann einzig davon ausgehen, dass viele Unternehmen sich wohl aus Reputationsgründen nicht melden, viele Privatpersonen aus Scham.“ Im Vergleich mit den anderen Bundesländern positioniert sich Tirol entsprechend der relativen Bevölkerungszahlen im Mittelfeld. So kam es etwa 2024 österreichweit zu etwas über 260.000 Internetdelikten, womit sich die 5.087 bekannten Fälle in Tirol auf circa acht Prozent beliefen. Die genannten 5.087 Delikte stehen dabei

„Cybercrime löst offensichtlich ähnliche Gefühle im Menschen aus wie Naturkatastrophen. ‚Da können wir eh nichts tun‘, heißt es dann oft.“

PHILIP GRAF, SERAFORCE AG

41.975 allgemein kriminellen, zur Anzeige gebrachten Delikten in Tirol gegenüber, was anteilig 12,1 Prozent ausmacht. Soll heißen: Etwas mehr als jedes zehnte Delikt fiel in Tirol im letzten Jahr unter die Rubrik „Cyberkriminalität“.

Im Angesicht dieser Bedrohungslage präsentiert sich die Tiroler Wirtschaft dem Thema Cybersicherheit gegenüber in der Praxis bis dato noch erstaunlich zwiegespalten. Selbst wenn in der jüngsten Vergangenheit das theoretische Bewusstsein für die Gefahren von Internetkriminalität innerhalb von Unternehmen stark gestiegen ist, bilden diejenigen Unternehmen, die gut aufgestellt sind, nach wie vor die Minderheit. „Ich bin immer wieder mit Fällen konfrontiert, bei denen ich mir denke, sowas sollte eigentlich gar nicht möglich sein“, so Ethical Hacker Philip Graf, Gründer von Cyber Tirol sowie der Seraforce AG, der sich auf Penetrationstests spezialisiert hat. Solche Tests simulieren einen Hackerangriff unter kontrollierten Bedingungen, um potenzielle Schwachstellen im IT-System von Firmen ausfindig zu machen, bevor Angreifer*innen sich diese zunutze machen. Am Ende entsteht ein Bericht mit den aufgelisteten Schwachstellen, inklusive Risikoeinschätzung sowie konkreten Handlungsempfehlungen zur Behebung. Entsprechende Maßnahmen umzusetzen, sieht Graf dabei als das eigentliche Problem. „Wenn man den Unternehmer*innen die Ergebnisse des Penetrationstests präsentiert, reagieren sie oft mit einem Gefühl von Ohnmacht. Cybercrime löst offensichtlich ähnliche Gefühle im Menschen aus wie Naturkatastrophen. ‚Da können wir eh nichts tun‘, heißt es dann oft oder ‚Das würde zu viel Geld kosten‘.“ Mit anderen Worten: Die Gefahr des abstrakten Risikos führt dazu, dass das Problem trotz eindeutiger Belege im ersten Schritt ignoriert wird. Peter Stelzhammer beobachtet noch ein weiteres Phänomen: „Wenn Unternehmen über eine Cybersecurity-Software verfügen, geben sie sich gern schon damit zufrieden. Aber nur einen Server aufzustellen und eine Software draufzuspielen, genügt nicht. Man muss erstens den Server nach dem Aufsetzen so einstellen, dass er sich selbst gegen Malware schützen kann (so genanntes „Server-Hardening“), und zweitens muss

ETWAS

„Wenn man seriös bleiben will, lassen sich über die Zahl der Internetdelikte keine konkreten Vermutungen anstellen.“

PHILIPP RAPOLD, LANDESKRIMINALAMT TIROL

man auch die Software richtig konfigurieren und regelmäßig warten. Das ist keine ‚Set-and-Forget‘-Geschichte. Es kommt tatsächlich häufig vor, dass eine Software seit Jahren läuft, aber nicht mehr richtig funktioniert – und keiner merkt es! Die Funktionstüchtigkeit muss regelmäßig protokolliert werden. Da führt kein Weg drum herum.“ Als besonders immun gegenüber dieser Vorgehensweise erweisen sich Start-ups. Da deren Fokus in der Regel darauf liegt, herauszufinden, was der Markt braucht, um dann schnellstmöglich online zu gehen, wird Sicherheit schnell zum Nachgedanken, der mit dem Start-up-Mindset „Move fast, break things“ kollidiert. Damit gehen Start-ups ein hohes Sicherheitsrisiko ein. „Wenn ein Startup zum Beispiel ein Software-Programm schreiben lässt, werden meist nur die Initialkosten in die Kalkulation miteinbezogen. Dass es aber neben den zwei Millionen Euro Initialkosten auch laufend pro Jahr zum Beispiel 200.000 Euro bräuchte, um die Software aktuell zu halten, wird schlicht überse-

JEDES

hen“, meint Graf kopfschüttelnd. Als weitere klassische Sicherheitslücke in vielen Firmen gilt gerade in Start-ups, aber auch in vielen KMU, die Arbeit der sogenannten Citizen Developer. Dabei handelt es sich um fachliche Mitarbeiter*innen, die keine ausgebildeten Software-Entwickler*innen sind, mit Hilfe von Low-Code- oder No-Code-Plattformen aber selbst Softwareanwendungen (meist zur Automatisierung oder Optimierung firmeninterner Arbeitsprozesse) entwickeln. Gegenwärtig basteln Citizen Developer mit besonderer Vorliebe mithilfe von KI Webanwendungen, ohne sich jedoch intensiv mit dem Thema Cybersecurity auszukennen. Diese Art der Software in einen Zustand zu bringen, in dem sie wartbar ist, halten Expert*innen für schier unmöglich, da die KI binnen kürzester Zeit ein derart enormes Programmiervolumen liefert, dass keiner mehr einen Überblick über den Code haben kann. Aus der Perspektive von Sicherheit und Wartung erweist sich diese Handhabe als durchwegs problematisch, denn von der KI abgesehen ist kaum jemand noch realistisch in der Lage, diese Software weiterzuentwickeln. „Solche Webanwendungen mithilfe von KI zu schreiben und zu benutzen, bedeutet für Unternehmen einen Schuss vor den eigenen Bug“, resümiert Graf.

Mit dem Anstieg der Cyberkriminalität wächst auch die Notwendigkeit für Schutz. Regierungen haben daher weltweit eine Vielzahl an Strukturen geschaffen, um auf die Bedrohung zu reagieren.

In Österreich teilen sich gleich mehrere Ministerien die Zuständigkeiten, auf EU-Ebene bildet die NIS-Richtlinie das Herzstück einer gemeinsamen Cybersicherheitsstrategie. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten dazu, nationale Behörden und Incident-Response-Teams einzurichten, Sicherheitsstandards festzulegen und Meldepflichten zu verankern. Ergänzend dazu trat Ende 2018 der „Cybersecurity Act“ in Kraft, der europaweit einheitliche Zertifizierungsrahmen für IT-Produkte vorsieht. Auf dem Papier existiert also bereits seit Längerem ein engmaschiges Sicherheitsnetz. Doch Regulierung ist nur die eine Seite der Medaille. In der Praxis wird die Umsetzung für Unternehmen schnell zum Balanceakt. Mehr Pflichten führen zu höheren Kosten, zusätzlicher Bürokratie und komplexeren Prozessen. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sparen Firmen daher ausgerechnet bei der Sicherheit, weil es dort nicht unbedingt augenscheinlich ist, dass gespart wird (anders etwa als in Marketing

oder Vertrieb). Diese Kürzungen ziehen jedoch einen Rattenschwanz an langfristig spürbaren Effekten nach sich: Die allgemeinen Sicherheitsstandards sinken, Fachpersonal wird abgebaut, Systeme veralten. Hinzu kommt ein psychologischer Faktor, den Thomas Unterleitner schon etliche Male beobachten durfte: „Viele Manager sind es einfach leid geworden, den immer neuen Anforderungen hinterherzulaufen, zumal Cybersecurity ohnehin selten als wertschöpfend gilt.“ Gleichzeitig hat sich parallel zu diesen durchaus bedenklichen Verschleißerscheinungen eine privatwirtschaftlich orientierte Dienstleistungsindustrie herausgebildet, die IT-Sicherheit an Unternehmen und Staaten verkauft, um die raffinierter werdenden Angriffsformen und die zunehmende Regulierungsdichte per Geschäftsmodell abzufedern. Von Antivirensoftware über Sicherheitsberatung bis hin zu Weiterbildungsangeboten boomt das Geschäft mit der Sicherheit. Für die Wirtschaft mag das zwar neue Jobs und eine Fülle an Angeboten

bedeuten, doch ist auch in diesem Kontext Vorsicht geboten: Vielfalt garantiert nicht automatisch Qualität. Nicht jede technische Lösung hält, was sie verspricht, und Compliance-Beratung ersetzt noch lange keine nachhaltige Sicherheitskultur.

Neben der Regulierung, der Technologie und der Beratung hat sich mit Cyberversicherungen in den letzten Jahren eine vierte Säule in Sachen Prävention herauskristallisiert. Der globale Cyberversicherungsmarkt blüht und soll von derzeit 14 Milliarden Dollar auf satte 29 Milliarden im Jahr 2027 anwachsen. Auf den ersten Blick macht das Sinn, denn eine Cyberversicherung bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich gegen Schäden durch Datenlecks oder Attacken finanziell abzusichern. Allerdings profitieren vom Versicherungsmodell vor allem große Konzerne, die die hohen Prämien und komplexen Anforderungen auch stemmen können. Kleinere und mittlere Betriebe setzen zwar ebenfalls vermehrt auf Cyberversicherungen, scheitern aber oft an den umfangreichen Auflagen.

„Viele Manager sind es einfach leid geworden, den immer neuen Anforderungen hinterherzulaufen, zumal Cybersecurity ohnehin selten als wertschöpfend gilt.“

THOMAS

FININ GMBH

Experten wie Thomas Unterleitner warnen daher vor der überhasteten Annahme, eine Versicherung sei eine Garantie für Sicherheit. Im Schadensfall wird die versprochene Summe häufig nicht in voller Höhe ausgezahlt –entweder, weil ein Detail in den Compliance-Anforderungen nicht erfüllt wurde oder bestimmte Angriffsszenarien nicht gedeckt sind. Gerade für KMU, die im Vertrauen auf ihre Police andere Sicherheitsinvestitionen reduzieren, kann das fatal enden.

Eines bleibt in Sachen Schutzmaßnahmen letzten Endes aber stets unerlässlich: nämlich sich vom falschen Glauben zu lösen, dass es so etwas wie absolute Sicherheit gibt. „Sicherheit ist kein Produkt, das man kauft, sondern ein Prozess“, betonen die Sicherheitsexperten Stelzhammer und Unterleitner unisono, „und wir haben es kulturell noch nicht internalisiert, dass man Sicherheit heutzutage anders denken muss.“ Unternehmen müssen sich ultimativ von der Vorstellung verabschieden, dass eine einmalig installierte Software langfristigen Schutz bietet. Entscheidend hingegen ist eine Sicherheitskultur, die Prozesse, Technik und Menschen gleichermaßen umfasst.

UBIT-Kongress 2025: Diana Kinnert über die neue Einsamkeit –und warum sie unsere Demokratie gefährdet.

Am 23. Oktober findet ab 8:30 Uhr in der Wirtschaftskammer Tirol in Innsbruck der diesjährige UBIT-Kongress statt – der wichtigste Branchentreffpunkt für Unternehmensberater*innen, Buchhalter*innen und IT-Dienstleister*innen in Tirol. Ein Höhepunkt des Tages ist die Keynote von Diana Kinnert, Unternehmerin, Autorin und Politikerin. Sie greift mit ihrem Vortrag „Die neue Einsamkeit. Wie Digitalisierung und Rationalisierung zur Gefahr für die Demokratie werden“ ein hochaktuelles gesellschaftliches Thema auf. Kinnert beschreibt dabei eine Entwicklung, die in der modernen Leistungsgesellschaft zunehmend sichtbar wird: Die Digitalisierung hat uns zwar vernetzter, aber nicht zwingend verbundener gemacht. Virtuelle Kommunikation ersetzt persönliche Begegnungen, Arbeit und Leben werden rationalisiert, Effizienz wird zum Maß aller Dinge – und genau darin sieht Kinnert eine

Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Einsamkeit, so ihre These, ist längst kein individuelles, sondern ein politisches Problem. Wer sich dauerhaft ausgeschlossen oder ungehört fühlt, verliert Vertrauen – in sich selbst, in andere und letztlich auch in die demokratischen Institutionen. Damit wird Einsamkeit zu einem Nährboden für Polarisierung und Populismus.

Beim UBIT-Kongress spricht Kinnert darüber, wie Unternehmen, Politik und Gesellschaft diesem Trend entgegenwirken können – durch echte Begegnungen, durch Werteorientierung in der digitalen Transformation und durch neue Formen des Miteinanders. Ihr Appell: Nur wenn wir wieder lernen, Beziehungen zu pflegen, statt Prozesse zu optimieren, bleibt unsere Demokratie lebendig. Der UBIT-Kongress bietet neben dieser spannenden Keynote zahlreiche Impulse, Praxisbeispiele und Ver-

netzungsmöglichkeiten für Fachleute und Interessierte. Zum Anmelden scannen Sie einfach den QR-Code. PR

Welche Vorkehrungen empfehlen die Experten, um die wesentlichen Voraussetzungen für eine wirksame Sicherheitskultur zu schaffen.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Firewalls, Virenscanner und E-Mail-Filter gehören seit gut 25 Jahren zur Grundausstattung. Sie sind ausgereift und bieten zumindest gegen bekannte Bedrohungen eine Schutzwirkung von bis zu 99 Prozent. Doch sie stoßen an Grenzen, wenn es um neue Angriffsmethoden wie Zero-Day-Exploits oder hochentwickelte Phishing-Mails geht. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen, sondern kontinuierlich nachzurüsten. Auch Smartphones dürfen dabei nicht vergessen werden (Antivirus-Software und Anti-Stalkerware bieten grundlegenden Schutz).

BEWUSSTE SOFTWAREWAHL

Bei Sicherheitssoftware zählen zertifizierte Namen. Ob Kaspersky, McAfee oder Microsoft – die großen Anbieter liefern verlässliche Produkte. Wer nur die kostenlosen Versionen nutzt, spart am falschen Ende. Für wenige Euro im Monat sind solide Unternehmenslösungen erhältlich (etwa die Microsoft-Businesslösung für monatlich drei Euro), die nachweislich besseren Schutz als ihre kostenlosen Pendants bieten. Der Unterschied zeigt sich insbesondere bei Phishing-Angriffen, wo die Erkennungsraten stark variieren.

DATENSICHERUNG

Regelmäßige und/oder automatisierte Backups gelten als Lebensversicherung jedes Unternehmens. Sie sollten auf externen Datenträgern oder in der Cloud erfolgen und konsequent vom System getrennt werden, um Ransomware keine Angriffsfläche zu bieten. Wichtig: Backups sollte man auch mindestens zwei Monate lang aufbewahren, da Hacker oft mit dem Faktor Zeit arbeiten. Wer diese Routine pflegt, kann im Ernstfall innerhalb von 24 Stunden wieder arbeitsfähig sein.

IDENTITÄTEN SCHÜTZEN

Starke Passwörter und Multifaktor-Authentifizierung (MFA) fügen eine zusätzliche Hürde für potenzielle Angreifer*innen hinzu. Zusätzlich sollten Passwörter regelmäßig erneuert werden. Vor allem KMU sind bekannt dafür, über Jahre hinweg dieselben Passwörter zu verwenden, oft mit fatalen Auswirkungen. Bei der Passworterneuerung gelten zwei Maxime: Erstens erschweren lange, komplexe Passwörter in Kombination mit MFA Angreifer*innen den Zugang erheblich. Zweitens sollte man Passwörter nicht von Standard-KI

erstellen lassen, da diese Passwörter häufig nach denselben (bekannten) Mustern kreiert.

REGULIERUNG VON REMOTE WORK

Mit der Verbreitung von Telearbeit sind auch die Angriffsflächen gewachsen. Unternehmen sollten klare Richtlinien für den Zugriff auf Ressourcen definieren, Geräte mit Festplattenverschlüsselung sichern und Remote-Verbindungen ausschließlich über VPNs mit MFA zulassen. Zusätzlich lohnt es sich, ungewöhnliche Aktivitäten im Netzwerk aktiv zu überwachen und Mitarbeitende regelmäßig für die Risiken der Telearbeit zu sensibilisieren. Denn auch Achtsamkeit gehört wiederholt geschult und geht über einmalige Trainings während der Onboarding-Phase hinaus.

DIFFERENZIERTES

TECHNOLOGIEVERSTÄNDNIS

Nicht jede neue Technologie ist automatisch ein Gewinn für die Sicherheit. Standard-KI-Systeme beispielsweise, die auf alle Daten zugreifen können, bergen massive Risiken. Besser ist es, spezialisierte Modelle einzusetzen und sensible Datensätze voneinander zu isolieren. Genauso wichtig sind bewährte Basics wie Least-Privilege-Zugriffe, saubere Trennung von Verantwortlichkeiten und regelmäßige Prüfungen von Seiten der Berechtigungen.

VORSICHT STATT ANGST

Neben dem technischen Aspekt bleibt der Faktor Mensch zentral. Mitarbeiter*innen sollten lernen, IBANs oder Absenderadressen genau zu prüfen und bei Zweifeln lieber einmal mehr nachzufragen. Dieses gesunde Misstrauen schützt vor Fehlern ebenso wie vor Angst, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wer panisch reagiert, trifft meist die falschen Entscheidungen. Klare Prozesse und ein eingeübter Incident-Response-Plan dienen als ergänzende Mittel gegen die Ohnmacht im Ernstfall.

Zwei Drittel der Arbeitnehmer*innen in Deutschland haben bereits auf unbekannte Links geklickt, die potenziell Malware enthalten. Das zeigt die repräsentative Studie „Cybersicherheit in Zahlen“ von der G DATA CyberDefense AG, Statista und brand eins. Der Hauptgrund: Neugier. Die kann letztlich die IT-Sicherheit ganzer Firmen gefährden. Auf dem ersten Platz der größten Risiken: Pop-up-Werbung, die beispielsweise mit falschen Gewinnspielen lockt. Fast ebenso viele Menschen öffnen unsichere Webseiten, die als seriöses Angebot getarnt sind, oder scannen unbekannte QR-Codes, die manipuliert sein und auf eine betrügerische Seite weiterleiten könnten. Eine erfolgreiche IT-Sicherheitsstrategie berücksichtigt neben technischen Sicherheitsmaßnahmen deshalb vor allem den den Faktor Mensch – zum Beispiel mit Hilfe von speziellen Security-Awareness-Trainings. In Österreich dürfte die Situation nicht recht viel besser sein. „Cybersicherheit in Zahlen“ gibt‘s zum Download hinter dem (sicheren!) QR-Code.

Laut einer aktuellen Value-in-Motion-Studie von PwC könnte Künstliche Intelligenz (KI) das weltweite Wirtschaftswachstum bis 2035 um bis zu 15 Prozentpunkte steigern – ein Impuls vergleichbar mit dem der Industriellen Revolution. Damit KI jedoch ihr volles wirtschaftliches Potenzial entfalten kann, muss sie als sicher, verlässlich und regelkonform im Sinne ethischer Standards gelten. Fehlt dieses Vertrauen – sowohl bei Unternehmen als auch in der Öffentlichkeit –sinkt das zusätzliche Wachstumspotenzial je nach Szenario auf acht Prozentpunkte bis lediglich einen Prozentpunkt. Eine globale Studie von Kyndryl, einem weltweit führenden Anbieter von unternehmenskritischen Technologiediensten, indes zeigt, dass ein Großteil der Firmen noch gar nicht in der Lage ist, das volle Potenzial von KI überhaupt zu nutzen. Lediglich 14 Prozent haben ihre KI-Investitionen erfolgreich mit einer Strategie kombiniert, die nicht nur auf die Technologie, sondern auch auf die Weiterbildung und Vorbereitung ihrer Beschäftigten setzt, 45 Prozent der CEOs glauben gar, dass ihre Mitarbeiter*innen die Technologie ablehnen. Eine überwiegende Mehrheit der Unernehmen hat zwar in KI investiert, aber nur rund ein Fünftel setzt sie auch für neue Produkte oder Dienstleistungen ein. Meist wird sie vor allem zur Effizienzsteigerung genutzt.

Die betriebliche Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) bietet Österreichs Unternehmen ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte sie Österreichs BIP um 40 Milliarden Euro erhöhen. Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt Unternehmen dabei, dieses Potenzial für sich zu entdecken und fit für die Nutzung dieser Schlüsseltechnologie zu werden. Das sichert den langfristigen Erfolg der Betriebe und stärkt den Wirtschaftsstandort Österreich. Unter anderem hat die Wirtschaftskammer KI-Guidelines für Klein- und Mittelbetriebe zusammengestellt, um ihnen einen Leitfaden an die Hand zu geben, der ihnen bei der Integration und dem Einsatz von KI-Anwendungen helfen soll. Zum Download scannen Sie bitte einfach den QR-Code.

www.watchlist-internet.at

Die Seite informiert unabhängig und aktuell zu Internetbetrug und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Fallen und Fakes immer im Blick.

www.it-safe.at

Die Seite der Wirtschaftskammer Österreich bietet wichtige Infos, wie Sie sich und Ihr Unternehmen gegen Cyberangriffe wappnen können.

0800 888 133

Wenn Ihr Unternehmen Opfer einer Cyberattacke, von Ransomware oder Verschlüsselungstrojanern wurde, erhalten Sie unser dieser Notfallnummer der Wirtschaftskammer rund um die Uhr und kostenlos rasche telefonische Erstinformation und Notfallhilfe.

Seit einem Jahrzehnt analysiert die Studie „Cybersecurity in Österreich“ von KPMG und KSÖ systematisch die aktuelle Lage in Österreich. Die diesjährige zehnte Ausgabe markiert dabei einen Wendepunkt. Lagen die Schwerpunkte in den vergangenen Jahren auf den Säulen der Informationssicherheit (Vertraulichkeit/Confidentiality und Verfügbarkeit/ Availability) zeigt sich 2025 ein neues, drängendes Problem: Die Integrität/Integrity von Daten, Systemen und Prozessen wird zum zentralen Sicherheitsfaktor. Die Key-Findings.

53 %

DES DATENDIEBSTAHLS ERFOLGEN DURCH GEZIELTES PHISHING.

64 %

38 %

DER UNTERNEHMEN HATTEN SCHÄDEN DURCH CYBERANGRIFFE IN FORM VON KOSTEN FÜR ERMITTLUNGEN UND ERSATZMASSNAHMEN.

WISSEN NICHT, WELCHE AUSWIRKUNGEN ANGRIFFE AUF DIE LIEFERKETTE FÜR SIE HÄTTE. 48 %

DER TÄTER*INNEN STAMMEN AUS DEM UMFELD ORGANISIERTER KRIMINALITÄT

24 %

DER SOCIALENGINEERINGVERSUCHE LAUFEN ÜBER BEWERBUNGEN AUF STELLENANZEIGEN.

10 %

JEDER 10. SOCIALENGINEERINGVERSUCH NUTZT BEREITS DEEPFAKE FÜR SPRACH- UND VIDEONACHRICHTEN.

14 %

JEDER SIEBTE CYBERANGRIFF IN ÖSTERREICH IST ERFOLGREICH

32 %

BEI JEDEM DRITTEN UNTERNEHMEN WAREN LIEFERANT*INNEN ODER DIENSTLEISTER*INNEN OPFER VON CYBERANGRIFFEN, DIE WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DAS EIGENE UNTERNEHMEN HATTEN.

28 %

MEHR ALS JEDER VIERTE ANGRIFF IST AUF STAATLICH UNTERSTÜTZTE AKTEUR*INNEN ZURÜCKZUFÜHREN.

62 %

KONNTEN CYBERANGRIFFE MITHILFE DER EIGENEN MITARBEITER*INNEN IDENTIFIZIEREN – VOR TECHNISCHEN LÖSUNGEN UND SYSTEMEN.

41 %

DER ANGRIFFE KAMEN AUS DEM ASIATISCHEN RAUM 29 % DER ANGRIFFE HATTEN EUROPÄISCHEN URSPRUNG, KEINE DAVON KAMEN AUS ÖSTERREICH. 8 % KAMEN AUS NORDAMERIKA, 2 % AUS SÜDAMERIKA. SO WEIT DIE BEKANNTEN REGIONEN. 43 % DER BEFRAGTEN UNTERNEHMEN WISSEN ALLERDINGS NICHT, WOHER DIE CYBERATTACKEN GEGEN SIE KOMMEN.

25 %