WIR SIND DANN MAL

WARUM TIERE UND PFLANZEN LEBENSRAUM BRAUCHEN.

Und was das mit uns zu tun hat.

SINNVOLL: Nachhaltig wirtschaften

KUFSTEIN: Gegenwart und Zukunft

INNOVATIV: Kluges für morgen

TECH - GELD: Chancen im IT-Sektor

N° 03

MEHR ENERGIE , LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND

EINEN DEFINIERTEN KÖRPER ?

HOL DIR DEINEN KÄLTEKICK

FÜR MEHR GESUNDHEIT UND

WOHLBEFINDEN!

STOFFWECHSELINSTITUT INNSBRUCK Amraser-See-Straße 56, Menardicenter II, 4. OG 6020 Innsbruck Tel. +43 (0) 512 346437 termin@stoffwechsel-innsbruck.at www.stoffwechsel-innsbruck.at „FREEZING TO GO“ FÜR JUGENDLICHES, DYNAMISCHES AUSSEHEN, EINE FUNKTIONIERENDE FETTVERBRENNUNG UND GEWEBESTRAFFUNG! FÜHRENDE EXPERTEN BESTÄTIGEN DIE ERFOLGE DER GANZKÖRPER KÄLTEMEDIZIN Leistungssteigerung Anti-Aging Schmerzlinderung Energiebooster Stärkung des Immunsystems bei Müdigkeit und Schlafstörungen Stressabbau Verschönerung des Hautbildes Steigerung von Stimmung und Vitalität Vereinbare jetzt einen Termin für deinen Kryo-Energie-Booster!

DER MENSCH, DAS GEWOHNHEITSTIER

Gewohnheiten und Routinen sind für uns Menschen nicht nur praktisch, sondern sogar höchst nötig. Müssten wir all unser Tun bewusst steuern, würde das unser Gehirn überfordern und reichlich Energie verbrauchen. Die Crux an Gewohnheiten ist: Sie lassen sich schwer ablegen. Das gilt auch für die schlechten.

Von Tagesanfang bis -ende spulen wir vielfach immer wieder dieselben Muster ab, ohne groß darüber nachdenken zu müssen. Die meisten Gewohnheiten sind uns allerdings nicht angeboren, sondern das Ergebnis aus Erfahrungen und Lernprozessen. Je öfter wir Handlungen vollziehen, desto besser werden wir darin, wie sich etwa beim Spielen eines Instruments zeigt. Werden Abläufe also zuerst vom Bewusstsein gesteuert, wandern sie mit der Zeit in unser Unterbewusstsein ab. Und dort sind sie nur recht schwer wieder herauszukriegen. Das macht in manchen Bereichen durchaus Sinn, in anderen kann es zum Problem werden. Routinen sorgen nicht nur für effizientere Abläufe, sie machen uns auch ein Stück weit bequem. Deshalb lassen wir meist gerne einfach alles so, wie es ist. Weil’s eh gut funktioniert. Funktioniert hat, wird es vermutlich in Zukunft heißen, denn die Welt verändert sich – im Großen, aber auch im Kleinen. Und diesen Veränderungen müssen wir uns stellen.

Die Gesellschaft und soziale Strukturen sind im Wandel, Unternehmertum denkt sich selbst neu, vor allem aber verändert sich das Klima. Und damit unterm Strich alles. Wie in den vergangenen Jahren beschäftigen wir uns auch im heurigen Frühjahr mit der Nachhaltigkeit, haben uns dieses Mal jedoch ein ganz spezielles Thema herausgepickt. Bei allem Fokus auf den Klimawandel gerät nämlich eine Entwicklung aus dem Blickfeld, die mit diesem im Zusammenhang steht und nicht minder bedrohlich ist: der Verlust an Biodiversität. Dass auf der Welt ein ständiges Arten-Kommen und -Gehen herrscht, ist erdgeschichtlich nicht neu. Das war quasi naturgegeben schon immer so. Am derzeitigen Artensterben ist aber kein Asteroid schuld. Es ist der Mensch. Zumindest hauptursächlich. Das hat tatsächlich einen entscheidenden Vorteil: Weil der Verursacher bekannt ist und praktischerweise ein Homo sapiens – und damit zumindest per definitionem weise und vernünftig –, kann er bewusst gegensteuern. Dummerweise ist eben jener Mensch aber auch träge und äußerst leidensfähig. Bis er wirklich etwas in seinen Grundfesten verändert, muss der Leidensdruck sehr hoch sein. Wegen der Gewohnheit warat’s. Beim Klima läuft uns allerdings die Zeit davon, auch wenn wir hier in Österreich im Allgemeinen noch nicht wirklich unmittelbar viel davon merken. Und genau das ist das Problem. Es läge in unserem ureigensten Interesse, jene Ökosysteme, die wir zum kollektiven Überleben brauchen, nicht zu zerstören. Das bedeutet allerdings, alte Gewohnheiten abzulegen und über die eigene Komfortzone hinauszudenken. Das mögen die wenigsten, es wird uns allerdings kaum anderes übrigbleiben.

Stellen Sie sich vor, es geht und keiner probiert's. Ihre Redaktion der eco.nova

eco. edit 4

eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi

© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE

„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“

GUSTAV HEINEMANN, EHEM. DEUTSCHER BUNDESPRÄSIDENT

POOLKOMPETENZZENTRUM pools in edelstahl Ausgezeichnet mit dem Oscar der Schwimmbadindustrie Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin! Polytherm GmbH | A-4675 Weibern | Pesendorf 10 | Tel. +43 7732-3811 | office@polytherm.at www.polytherm.at was macht edelstahlpools so besonders? Es ist das elitäre Material, das elegante Erscheinungsbild, die lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit.

eco. inhalt 6 70 112 26 48 18 76 124

FOTOS: MARIAN KRÖLL, TOM BAUSE, UNI INNSBRUCK, SEEDCUP, TIROL WERBUNG/LISA HÖRTERER

ECO.TITEL

14 WIR SIND DANN MAL WEG

Durch den Fokus auf den Klimawandel gerät eine Entwicklung aus dem Blick, die nicht minder bedrohlich ist: der Verlust an Biodiversität.

18 IM INTERVIEW

Biodiversitätsexperte Johannes Rüdisser über die Klimaund Biodiversitätskrise. Und Lösungsmöglichkeiten.

ECO.WIRTSCHAFT

26 NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN

Universitätsprofessorin Kerstin Neumann über nachhaltige Unternehmensentwicklung.

32 SO GEHT NACHHALTIGKEIT

Regionale Projekte, Initiativen, Forschungen und andere nachhaltige Positivbeispiele.

40 SANFTES REISEN

Nachhaltigkeit im Tourismus –mehr als ein Trend.

48 WIRTSCHAFTS - KRAFT

Die aktuellen Herausforderungen für die Gesellschaft sind enorm. Auch im Bezirk Kufstein sucht man nach Antworten auf die großen Fragen der Zukunft.

60 FLEXIBEL SEIN

Jan Gregor Schubert, STIHL Tirol, über Unternehmertum in schweren Zeiten.

ECO.ZUKUNFT

70 KAFFEE IM KAFFEE

seedcup presst Kaffeesatz zu biologisch abbaubaren Bechern.

76 VERKEHRSSTROM

Der junge Physiker Alfons Huber möchte mit REPS, einem „grünen“ Energiewandler, seinen Beitrag zur Energiewende leisten.

ECO.GELD

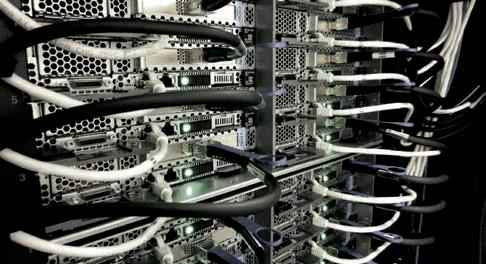

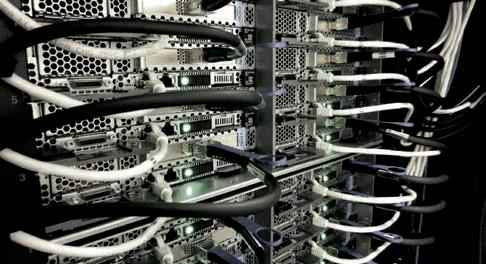

88 TECH - GELD

Technologieaktien werden derzeit zunehmend günstiger. Ob und wo ein Einstieg lohnt.

98 ES BLEIBT SPANNEND

Hypo-Tirol-Private-Banker Georg Frischmann zur aktuellen Lage am Finanzmarkt.

ECO.MOBIL

112 KULTIGE NEUAUFLAGE

Der legendäre Bulli von VW wird elektrisch und heißt jetzt ID. Buzz.

116 CROSSOVER - FACELIFT

Dreieinhalb Jahre nach seiner Vorstellung erhält der XCeed von Kia sein verdientes Update.

118 TECHNIKAFFIN

Der 2er Active Tourer von BMW wird ordentlich aufgehübscht.

ECO.LIFE

122 KLEINE WELTRETTER -TIPPS Tipps, wie sich im Haushalt Energie sparen lässt.

1. bis 8. april

kochkurs

„frühlingserwachen“

am 22. april

10 bis 15 uhr

€ 110 pro person

HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, Stefanie Kozubek // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // recht.aktuell: RA Mag. Dr. Ivo Rungg // eco.life: Shiva Yousefi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Matteo Loreck, Daniel Christleth LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH

UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco. nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!

eco. inhalt

das grander +43

52 24 52 6 26 info@das-grander.at das-grander.at

(0)

ostermenü

buntes ostern. auf den punkt.

&

04 EDITORIAL 08 KOMMENTAR 10 11 ¾ FRAGEN 102 ECO.STEUERN 107 ECO.RECHT 124 KULTUR.TIPP 126 IM.GESPRÄCH

ÜBER DIE VERHÄLTNISSE

Wir haben bestellt: „Koste es, was es wolle.“ Und: „Ich will alles –und das sofort.“ Jetzt bekommen wir die Rechnung dafür.

Irgendwo am langen Weg vom Sozialstaat über den Wohlfahrtsstaat hin zum Vollkaskostaat ist es wohl passiert. Wir müssen vor lauter Schwung eine Abzweigung verpasst haben. Inzwischen streichelt uns die öffentliche Hand in den Schlaf und hat uns eingelullt wie das Sandmännchen auf KIKA. Beim Staatsbudget gibt es spätestens seit Corona kein Halten mehr, da klingelt immer noch der Kampfruf „Koste es, was es wolle!“ in den Ohren nach. Aber Corona ist nicht an allem schuld. Wir hatten schon jahrzehntelang Budgetdefizite – auch in guten Jahren. Wen wundert’s, dass sich bei diesem öffentlichen Vorbild auch viele Bürger*innen dazu hinreißen lassen, über die Verhältnisse zu leben. Ratenzahlungen für das neue Handy und bei Urlaubsreisen sind nichts Ungewöhnliches mehr. Das Motto ist unschwer erkennbar: Ich will alles – und das sofort. Hätten wir – der Staat und auch die Bürger*innen – in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr nur um ein paar Prozent bescheidener gelebt, hätten wir das kaum bemerkt. Dafür hätten wir aber jetzt, die Haushalte genauso wie der Staat, ein solides Budget mit Potenzial für Zukunftsinvestitionen. So viel „hätte“ – jetzt ist es zu spät dafür. Denn nun investieren wir nur mehr in die Vergangenheit und pulvern das Geld in die (rasant steigenden) Zinsen für unsere Schuldenberge.

Der Untergang der Credit Suisse passt nahtlos in diese Geschichte. Bis vor kurzem schien es undenkbar, dass das einer Schweizer Bank passieren könnte. Seit einer gefühlten Ewigkeit wird die Schweiz als der sichere Hafen für Finanzen, der stabile Anker in einer durchgebeutelten Welt, die unsinkbare Titanic auf den monetären Ozeanen betrachtet. Und jetzt ist ein verdammt großes eidgenössisches Flaggschiff auf Grund gelaufen. Wie man liest, wieder einmal aus ziemlich banalen Gründen, die sich auf einen Begriff reduzieren lassen: Gier. Wenn ein derartig kolossales Finanzgefährt aufgrund jahrelanger kapitaler Manage-

ment-Fehlentscheidungen einmal Leck schlägt, braucht es nicht mehr viel. In diesem Fall waren es die steigenden Zinsen, mit denen die Europäische Zentralbank die aus dem Ruder laufende Inflation einzufangen versucht. Im Übrigen viel zu spät, um – ja da ist es schon wieder, das Wort – aus bloßer Gier weiterhin über den Verhältnissen segeln zu können. Alle namhaften Fachleute nennen einen Faktor, der darüber entscheiden wird, ob sich die Pleite der Credit Suisse zu einem weltweiten Bankentsunami ausweiten wird oder nicht: Vertrauen. Aber genau das ist ja das Problem: Da inzwischen das Leben über die Verhältnisse zur Normalität geworden ist, traut eigentlich keiner keinem mehr.

Die Credit Suisse ist nur ein Beispiel. Es gibt so viele. Putin lebt über seine Verhältnisse und tut so, als gäbe es die Sowjetunion noch. Amerika lebt über seine Verhältnisse und agiert, als ob es die einzige Supermacht wäre. Beim Klima leben wir schon lange über die Verhältnisse und wundern uns jetzt, dass es tatsächlich wärmer wird. Wir verheizen weiterhin mit Vollgas fossile Brennstoffe von Jahrmillionen. Und weil es immer mehr sein muss, bauen die Chinesen wöchentlich zwei neue Kohlekraftwerke, bohren die Amerikaner Öl in Alaska und erklärt die EU den Atomstrom zur grünen Energie. Und wie in Tirol der Ausbau der Wasserkraft weitergehen soll, wenn kein Wasser mehr von oben kommt, weiß auch keiner. Die Beispiele ließen sich endlos weiterführen, im Großen wie im Kleinen. Fest steht: Irgendwie ist das Maß abhanden gekommen. Das spüren die Jungen und schütten aus Verzweiflung Gemüsesuppe über weltberühmte Bilder oder kleben sich am Asphalt fest, was leider auch nicht viel hilft.

Wir kommen aus all dem wohl nur dann heraus, wenn wir – alle! – die Bodenhaftung wieder finden und nicht gleich durchdrehen, wenn wir ab und zu einmal – Achtung: böses Wort – auf etwas verzichten. Wir haben lange genug das Gegenteil probiert. Wo es uns hingeführt hat, zeigt uns der Blick auf die aus den Fugen geratene Welt.

eco. mmentar 8

VON KLAUS SCHEBESTA

ehrlich. direkt.

BESTE QUALITÄT

ehrlich.tirol bietet küchenfertiges & vakuumiertes Fleisch bester Qualität vom heimischen Rind, Kalb oder Lamm. Wir arbeiten mit Sorgfalt für beste Güte und Geschmack.

REGIONAL

Die Bäuerinnen und Bauern stehen mit ganzem Herzen hinter ihren Lebensmitteln. Der Bauernhof ist am Etikett angeführt – du weißt immer, woher das Fleisch kommt.

TIERWOHL

RIND FLEISCH IN

VERSANDKOSTENFREIE ZUSTELLUNG IN GANZ ÖSTERREICH! GANZ BEQUEM ONLINE BESTELLEN & CO2-NEUTRAL NACHHAUSE GELIEFERT BEKOMMEN.

EHRLICH

Die ehrlich.tirol Mischpakete ermöglichen den Bauern eine ganzheitliche Abnahme und regionale Wertschöpfung und Wertschätzung.

DIREKT

Die Transportwege sind für die Tiere so kurz wie möglich - CO2-neutrale Zustellung des Fleischs in der Isolierbox mit der Post direkt nach Hause. Jetzt

Tierfreundliche Haltung mit saisonaler Weide und Alm, bestes Futter und Vollmilch für die Kälber - die Bäuerinnen und Bauern schauen auf ihre Tiere.

Unsere Bauern, Rezept-Ideen & Shop

RINDERZUCHT TIROL EGEN

Brixner Straße 1 · 6020 Innsbruck

ehrlich.tirol

bestellen unter

www.ehrlich.tirol

BIOQUALITÄT KALB FLEISCH LAMM FLEISCH

eco. porträt 10 © UNIVERSITÄT INNSBRUCK

11¾ FRAGEN AN VERONIKA SEXL

1. Wer sind Sie? Ich bin eine begeisterte und neugierige Wissenschaftlerin, die gerne Fragen stellt und auch gerne dabei hilft, Antworten zu finden.

2. Warum, glauben Sie, haben wir Ihnen geschrieben? Wahrscheinlich nicht, weil ich gerne hier in Tirol bin, sondern weil ich seit Anfang März die neue Rektorin der Universität Innsbruck bin.

3. Wie lautet Ihr Lebensmotto? Gemeinsam geht es besser!

4. Was macht Sie stolz? Meine beiden Söhne.

5. Was bedeutet für Sie Luxus? Zeit für eine Skitour, Ski fahren oder einen ausgedehnten Spaziergang zu haben.

6. Mit welcher bereits verstorbenen Persönlichkeit würden Sie gerne einen Abend verbringen? Mit Astrid Lindgren und Christine Nöstlinger, weil ich ihre Bücher als Kind verschlungen habe.

7. Was ist das ungewöhnlichste Thema, über das Sie richtig viel wissen? Ich bin ja auch Krebsforscherin und hier weiß ich viel über Moleküle und Zellen oder Vorgänge innerhalb dieser Strukturen. Die meisten Menschen leben aber auch ohne dieses Wissen glücklich.

8. Ihr Leben in Büchern: Wenn Sie den größten Meilensteinen in Ihrem Leben je ein Buch zuordnen müssten, welche wären das? Warum? Das wäre ein sehr sehr langes Unterfangen. Daher nenne ich nur ein Buch, das mir hier passend erscheint: „Die 40 Tage des Musa Dagh“ von Franz Werfel – eine Assoziation an meine Schulzeit.

9. In welchen Bereichen möchten Sie Schwerpunkte in Ihrer Arbeit an der Universität Innsbruck setzen? Gemeinsam mit meinem Team und mit allen anderen Uniangehörigen wollen wir den erfolgreichen Weg fortsetzen. Wichtig ist mir dabei, dass wir den wissenschaftlichen Nachwuchs, das Rückgrat universitärer Forschung und Lehre, noch besser als bisher fördern können und dass es gelingt, die Vereinbarkeit von Familie und wis-

senschaftlicher Karriere insbesondere bei jungen Frauen besser zu gestalten.

10. Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihr Berufsleben? Die großartige Chance, immer wieder Neues zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen.

11. Worin sehen Sie die größten (gesellschaftlichen) Herausforderungen in den kommenden Jahren? Für mich ist das einerseits der Klimawandel und unser Umgang damit und andererseits die Frage, wie es uns gelingen kann, die vielen medizinischen Durchbrüche und Erkenntnisse nicht allein fürs Heilen zu nutzen, sondern viel mehr noch für die Vorbeugung, um das Heilen gar nicht so sehr zu benötigen.

11¾ : WELCHE FRAGE WOLLTEN SIE SCHON IMMER BEANTWORTEN, NUR HAT SIE NOCH NIE JEMAND GESTELLT?

SEXL: Was war ihr größter wissenschaftlicher Misserfolg? Darauf würde ich gerne antworten, dass es in der Wissenschaft eigentlich keinen Misserfolg gibt. Man hat eine Idee und verfolgt diese. Wenn diese Hypothese falsch war, eröffnen sich aufgrund dieser Erkenntnis tausend neue Fragen, die es zu beantworten gilt! So funktioniert Wissenschaft, ein ständiger Prozess.

ZUR PERSON

Veronika Sexl ist eine international anerkannte Forscherin auf dem Gebiet der Krebsforschung mit Schwerpunkt auf Leukämien. Nach dem Medizinstudium in Wien und Forschungsaufenthalten in Seattle und Memphis, USA, wurde sie 2007 Professorin an der Medizinischen Universität Wien und 2010 Institutsleiterin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VetmedUni). Sexl ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem ERC Advanced Grant, dem Novartis-Preis für Medizin und dem Alois Sonnleitner-Preis der ÖAW. Sie ist seit 1. März 2023 neue Rektorin die Universität Innsrbuck und folgt dem langjährigen Rektor Tilmann Märk nach.

eco. porträt 11

Frag die Jugend!

Nun ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die ihr Verhalten für eine langfristig gelungene Zukunft ändern müssten – nämlich vorrangig die ältere Generation – meist selbst gar nichts mehr von ihrer Verhaltensänderung haben. Deshalb fällt es vielen auch so schwer, bequeme, aber halt leider wenig nachhaltige Verhaltensmuster abzulegen. In der Regel muss der eigene Leidensdruck wirklich hoch sein, damit man einen anderen Weg einschlägt, und auch wenn der Klimawandel bereits spürbar ist, so sind die faktischen negativen Auswirkungen auf jeden Einzelnen hier in Österreich noch gering. Im Gegenteil: Manch einer freut sich sogar über die steigenden Temperaturen. Ein großer Hebel in Sachen Nachhaltigkeit ist die Energie, die im Zuge der Blackout-Frage eine zusätzliche Dimension bekommt. Und weil es vor allem die jungen Menschen sind, die mit den Folgen zu leben haben werden, sind beim Euregio-Jungforscher*innenpreis auch genau sie gefragt. Der Förderpreis für Nachwuchsforscher*innen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino wird von den Wirtschafts- und Handelskammern der Europaregion gestiftet und dieses Jahr bereits zum zwölften Mal vergeben. Bewerben können sich Wissenschaftler*innen unter 35 Jahren (Stichtag 19. August 1988), die an Universitäten, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen in den drei Landesteilen zum Thema Energie forschen oder aus der Euregio stammen und international tätig sind. Einreichungen sind noch bis 15. Mai 2023 möglich. Das beste Projekt wird mit 5.000 Euro gewürdigt, der zweite Platz ist mit 2.500 Euro und der dritte mit 1.000 Euro dotiert. Ausgewählt werden die Projekte von einer Jury unter der Leitung von Ulrike Tappeiner, Präsidentin der Freien Universität Bozen.

Infos und Online-Anmeldeformular unter www.euregio.info (Euregio / Aktuelles / News)

wirtschaft & unternehmen

12

WIRTSCHAFT

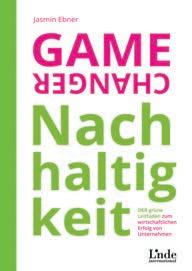

BUCHTIPPS

Armut* – Daniela Brodesser

Kremayr & Scheriau / Reihe: Übermorgen

104 Seiten, EUR 20,–

2021 waren in Deutschland und Österreich etwa 15 bis 17 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, rund 14,5 Millionen Menschen. Warum wir dennoch nichts über Armut wissen? Die Betroffenen schweigen – aus Scham, Angst, Schuldgefühl. Daniela Brodesser hat den Teufelskreis aus Stigmatisierung und sozialer Entfremdung erlebt, der mit Armut einsetzt. Und redet darüber. Ein längst überfälliges Buch!

Solidarität* – Natascha Strobl

Kremayr & Scheriau / Reihe: Übermorgen

104 Seiten, EUR 20,–

Die Art, wie wir leben, produzieren und wirtschaften, muss sich grundsätzlich ändern. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, wenn die Lösung echte Solidarität ist – ein kollektiver Wert, der individuelle Befindlichkeiten überwindet.

* Im zweiten Halbjahr werden wir uns intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen. Anregungen dafür sind gerne willkommen. Schreiben Sie uns unter bernardi@econova.at

Marina Bernardi, Chefredaktion

Kleben für die Zukunft

Eines vorweg: Die Jugend hat recht, wenn sie für ihre Zukunft eintritt. Und noch mehr hat sie das Recht dazu. Über das Mittel der Wahl allerdings lässt sich streiten.

Kürzlich stand ich des Morgens an der Innsbrucker Grassmayr-Kreuzung im Stau, nachdem sich ein Grüppchen junger Menschen dort festgepickt hatte. Eh ok. Es entstand dahingehend kein großer Schaden, als dass es bei mir ziemlich egal ist, ob ich eine halbe Stunde früher oder später im Büro ankomme. Es geht ja bei uns nicht um Leben und Tod oder ähnliche Dringlichkeiten. Außerdem meinte es meine Playlist gut mit mir und spielte recht launige Musik. Der Cayenne-Fahrer neben mir sah das weniger entspannt. Nun ist die Sache die: Der gute Herr würde vermutlich eher dazu ansetzen, mit Anlauf über die Klimaprotestler zu rattern, als dass er jemals auf sein Auto verzichtete.

UNTERNEHMEN DER AUSGABE

Gebäudetechnik und -steuerung wird immer intelligenter. Da braucht's jemanden, der all diese technischen Wunderbarigkeiten auch den Kund*innen verständlich übersetzt. Das Wörgler Unternehmen Lengauer – Smarte Gebäudetechnik hat in der Innsbrucker Straße in Wörgl deshalb einen neuen, modernen Gira-Partner-Showroom für intelligente Gebäudetechnik eingerichtet, in dem sich Häuselbauer, Planer*innen, Bauträger und Architekt*innen über aktuelle Branchentrends in der Gebäudetechnik und -automation informieren und natürlich die neuesten Produkte des Smart-Home-Pioniers Gira kennenlernen können – von der Lichtsteurung per App, dem schlüssellosen Türöffnen bis zu raumklimaoptimierenden Jalousien ist alles dabei. www.gira.at

Ich verstehe das hehre Anliegen der Festgeklebten, Aufmerksamkeit zu generieren und den Leuten so lange auf die Nerven zu gehen, bis sich endlich etwas tut. Dennoch denke ich, dass der Adressat der Verkehrte ist. Menschen, die aktiv und bewusst ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten, tun das vermutlich bereits. Wer mit seinem SUV zehn Meter zum Supermarkt fährt, wird sich auch durch Klebeaktionen nicht davon abhalten lassen. Die Klimadebatte ist nicht neu, doch keine Regierung hat sie bis dato als wirklich dringendlich genug erachtet, um tatsächlich wirkungsvolle Maßnahmen durchzusetzen ... die unter Umständen bedeuten könnten, dass man das nächste Mal nicht wiedergewählt wird. Vielmehr gibt man die Verantwortung nach unten weiter – an „jeden Einzelnen“. Doch die Erfahrung sollte uns lehren, dass das mit der Eigenverantwortung hierzulande nur so medioker funktioniert. Ich bin nicht dafür, das ganze Leben zu regulieren, aber bei den großen Dingen braucht’s klare Ansagen – von ganz oben!

Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at

eco. wirtschaft 13

eco. mmentar

©

© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE

GIRA/THORBEN JURECZKO

„Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun.“

MARK TWAIN, SCHRIFTSTELLER

BIODIVERSITÄT IST LEBENSQUALITÄT

Bei allem Fokus auf den Klimawandel gerät eine unheilvolle Entwicklung aus dem Blick, die mit diesem im Zusammenhang steht und nicht minder bedrohlich ist: Der Verlust an Biodiversität, der sich seit Jahrzehnten immer mehr beschleunigt und ganze Ökosysteme zum Kollabieren bringen kann, ohne die der Mensch nicht existieren kann. Es ist spät, aber noch nicht zu spät, etwas dagegen zu tun.

TEXT: MARIAN KRÖLL

Auf der Erde herrscht ein Kommen und Gehen. Das war schon immer so. Tiere und Pflanzen werden lebendig und gehen nach Ende ihrer Lebenszeit wieder unter. Sie sind, um eine biblische Metapher aufzugreifen, dem Erdboden entnommen und kehren nach ihrem Tod in die Erde zurück. Sie werden Teil des Substrats, auf und von dem ein wesentlicher Teil der Tiere, die auf dem Planeten kreuchen und fleuchen, und der Pflanzen, die, überwiegend unauffällig Photosynthese betreibend herumstehen, lebt. Dieses Werden und Vergehen betrifft aber auch ganze Arten. Manche sterben aus, wieder andere evolvieren neu oder werden erst vom Menschen entdeckt und kategorisiert. Beschleunigt sich dieses Aussterben und betrifft große Teile des Artspektrums, ist von einem Massenaussterben –im Englischen Extinction Event – die Rede. Große Aussterbeereignisse sollen im Laufe der Erdgeschichte bereits öfter vorgekommen sein, Ereignisse in der Dimension eines Extinction Event soll es bisher fünf gegeben haben, so der Stand der Wissenschaft. Das vorläufig letzte, das fünfte, soll durch einen Kometeneinschlag eingeleitet worden sein und mit den Dinosauriern den Großteil der mesozoischen Fauna von der Erde getilgt haben.

MASSENSTERBEN HAUSGEMACHT

Heute verdichten sich die Anzeichen, dass wir uns bereits seit einigen Jahrzehnten im sechsten Massenaussterben befinden. Asteroiden sind dieses Mal gänzlich unschuldig an der Misere. Das ist positiv, weil dadurch der Verursacher die Chance hat, einen Kurswechsel zu vollziehen und das Sterben, wenn es auch nicht vollständig umgekehrt werden kann, doch zu verlangsamen. Dieses Phänomen mit offenem Ausgang hat der Mensch diesmal allein angerichtet und zu verantworten.

Das Anthropozän, das gegenwärtige Erdzeitalter, das der Mensch geprägt und daher nach sich benannt hat, ist durch Überkonsum und Übernutzung der Ressourcen der Erde gekennzeichnet. Das führt dazu, dass es für Tiere und Pflanzen zunehmend eng wird auf diesem Planeten. Der Druck auf tierische

Lebensräume führt zu unangenehmen Nebenwirkungen, die für den Menschen heftiger ausfallen können als ein Schnupfen. Tiere, die bislang nicht regelmäßig Kontakt zu Menschen hatten, sind ein Reservoir für Viren aller Art. Das hat man global im Zuge der jüngsten Pandemie leidvoll erfahren dürfen. Gut möglich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entkommen ist, ursprünglich stammt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Tier. Doch das nur am Rande. Im Anthropozän fallen Erd- und Menschheitsgeschichte schicksalshaft zusammen, das eine ist ohne das andere nicht mehr zu denken, so dominant ist der Einfluss des Menschen auf den Planeten geworden. Das bringt ganze Ökosysteme ins Wanken, bei manchen scheint der Kollaps unabwendbar, bei anderen gibt es noch Hoffnung, dass die negative Entwicklung, wenn schon nicht umgekehrt, so doch noch aufgehalten oder zumindest verzögert werden kann.

Zweifellos leben wir in einem Zeitalter instrumenteller Naturbeherrschung, einer Geisteshaltung, die bisweilen in die Hybris hineinkippt und unser heutiges Selbstverständnis dominiert. Die Rolle des Menschen als „Herr und Eigentümer der Natur“, wie der französische Philosoph René Descartes es einst formulierte, ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir richten uns den Raum – dieser umfasst den ganzen Planeten und wohl bald auch den Mond –nach unseren Bedürfnissen und Wünschen ein und passen die Umwelt unserer Lebensweise an, ohne Rücksicht auf deren Belastungsgrenzen zu nehmen. Die Rechnung dafür bekommt die Menschheit im Kollabieren ganzer Ökosysteme präsentiert. Erst allmählich scheint der Gattung Homo sapiens –die sich selbst die Attribute „weise, gescheit, klug und vernünftig“ (sapiens) zugeschrieben hat – zu dämmern, dass die Grenzen der Natur auch ihre eigenen Grenzen sind. Klimawandel und, das wird erst langsam bewusst, Biodiversitätsverlust sind die gegenwärtig größten Herausforderungen für die Menschheit und zugleich eine einzige große Zumutung, verlangen sie doch danach, dass sich der Mensch ändert und seine Lebensweise und seinen

eco. titel

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“

ANTOINE DE SAINT - EXUPÉRY

Modus Operandi im Umgang mit den endlichen Ressourcen des Planeten überdenkt. Eine „Get Out of Jail Free Card“ in Gestalt der Technologie gibt es diesmal nicht, auch wenn das gelegentlich von nicht ganz ernst zu nehmenden politischen Akteuren suggeriert wird. Wir können uns aus diesem Fiasko nicht herausentwickeln, der technologische Fortschritt wird es allein nicht richten können. Er kann lediglich dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen. Es geht darum, den Menschen und seinen Platz in der natürlichen Ordnung neu zu denken, ihn als Teil der Natur, als Lebewesen unter Lebewesen zu sehen. Ein kollektives „nach uns die Sintflut“ geht sich nicht mehr aus.

AKTIVISMUS IST BESSER ALS PASSIVISMUS

Jedenfalls ist es besser, zu viel tun zu wollen als zu wenig. Aktivismus ist besser als Passivismus. Punkt. Man kann der heutigen Jugend nicht vorwerfen, eine Zukunft erfinden zu wollen, die sich von der ihrer Elterngeneration unterscheidet. Über Detailfragen auf dem Weg dorthin lässt sich trefflich streiten: Ob es beispielsweise sinnvoll ist, den Verbrennungsmotor, der auch mit alternativen Treibstoffen betrieben werden könnte und das Rückgrat der europäischen Automobilindustrie darstellt, abzustellen und stattdessen rein auf die Elektromobilität – die ihre ganz eigenen auch ökologischen Herausforderungen mit sich bringt – zu setzen, ist längst nicht abgemacht. Mehr noch als die Frage des „richtigen“ Antriebsprinzips würde aber die Frage nach dem „richtigen“ – das heißt in diesem Fall umweltverträglicheren – Mobilitätsverhalten bewegen können. Aber damit kommt man gleich in das trübe Fahrwasser des Verzichts, der in einer Welt des vermeintlichen Überflusses übel beleumundet ist. Lieber scheinen wir auf ein paar Tier- und Pflanzenarten verzichten zu wollen als auf ein paar Kilometer im Privatfahrzeug. Das ist insofern erklärbar, weil die individuelle Mobilität immer noch ein Statussymbol ist. Je größer der individu-

elle Aktionsradius, desto größer die gesellschaftliche Aufwärtsmobilität, so die allzu simple Rechnung, Bali > Balkonien.

Bei aller geschäftigen Reisetätigkeit geht meist unter, dass man nur dort, wo man zu Fuß war, auch wirklich gewesen ist. Das hat zwar nicht Goethe gesagt, aber es stimmt, dass nur zu Fuß die Seele Schritt zu halten vermag. So ist der Mensch evolutionär angelegt. Resignation ist, so viel scheint gewiss, die falsche Reaktion auf die gegenwärtigen multiplen Herausforderungen. Zu sagen, es sei ohnehin bereits zu spät, man könne nichts mehr machen, es komme, wie es eben komme, macht passiv. Dabei gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und ins Handeln zu kommen, um zu retten, was zu retten ist. Das ist eine Generationenaufgabe, eine Mammutaufgabe, der eine gewisse Gerechtigkeit innewohnt: Niemand wird zu retten sein, wenn nicht alle gerettet werden. Probleme, die im globalen Maßstab entstanden sind, müssen auch global gelöst werden. So einfach und zugleich unendlich schwierig verhält sich die Sache.

Die Voraussetzungen, gemeinsam die Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und zu erhalten, sind denkbar schlecht, auch wenn es in der Vergangenheit mit dem Montreal-Protokoll oder gegenwärtig dem UN-Vertrag zum Schutz der Hohen See (BBNJ-Abkommen) Beispiele für internationale Kooperation zum Schutz der Artenvielfalt gab. Die internationale Ordnung ist fragil wie lange nicht. Am Horizont zeichnet sich bereits ein neuer Kalter Krieg ab, diesmal stehen wohl der Westen und China mit einem russländischen Vasallen einander in neuer Unversöhnlichkeit gegenüber. Die Position der übrigen BRICS-Staaten, von denen vor allem in ökologischer Hinsicht Brasilien und Indien zu den großen globalen Sorgenkindern gehören, wird sich erst noch herauskristallisieren.

EINE WELT OHNE INSEKTEN

IST EINE TOTE WELT

Manche Tierarten werden ohnehin als lästig empfunden, vor allem aus dem Reich der Insekten, deren Biomasse in den vergangenen dreißig Jahren um bis zu 75 Prozent abgenommen haben soll. Das lässt sich ausgerechnet beim Autofahren selbst beobachten. Vor nicht allzu langer Zeit war die Windschutzscheibe nach zügiger Fahrt in der warmen Jahreszeit voller Insekten, heute klatscht noch sporadisch da und dort ein Insekt gegen die Scheibe. Eine Welt ohne Insekten ist eine tote Welt. Das ist keine Metapher, sondern eine nüchterne Feststellung. Mehr als 85 Prozent der Pflanzenarten sind abhängig von Bestäubung durch Insekten, darunter solche, die zu den weltweiten Nahrungsgrundlagen zählen. Man kann einzelne Plantagen zwar – wie das heute teilwei-

Das Anthropozän, das gegenwärtige Erdzeitalter, das der Mensch geprägt und daher nach sich benannt hat, ist durch Überkonsum und Übernutzung der Ressourcen der Erde gekennzeichnet. Das führt dazu, dass es für Tiere und Pflanzen zunehmend eng wird auf diesem Planeten.

eco. titel 16

Zu sagen, es sei ohnehin bereits zu spät, man könne nichts mehr machen, es komme, wie es eben komme, macht passiv. Dabei gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und ins Handeln zu kommen, um zu retten, was zu retten ist.

se in China bereits gemacht wird – mit dem Pinsel von Blüte zu Blüte von Hand bestäuben, in großem Maßstab ist das aber nur für Einfaltspinsel eine denkmögliche Alternative zur Bestäubung durch Insekten.

DIE NATUR ALS WICHTIGSTER DIENSTLEISTER

Mit Verzichtsappellen gewinnt man in der „Me, myself and I“-Gesellschaft keinen Blumentopf. Das Wort „Verzicht“ ist ähnlich kontaminiert wie der „Kompromiss“ in politischen Kontexten, dem ein fauliger Geruch anhaftet. Daher lohnt es, die Sache einmal von einer anderen Perspektive her zu betrachten. Wer sich egozentrisch fragen mag: „Was hat denn die Natur je für mich getan?“, dem sei die Befassung mit dem sperrigen Begriff Ökosystemdienstleistungen* ans Herz gelegt. Dabei handelt es sich um den Nutzen und die Vorteile, die der Mensch aus seinen Ökosystemen bezieht. Die schlaue Wikipedia kennt auch ein paar Beispiele, die klarmachen sollten, dass die Leistungen des Ökosystems unverzichtbar sind: Ökosystemdienstleistungen sind das Bestäuben von Obstblüten durch Insekten, die Bereitstellung von nutzbarem Bewässerungs- und Trinkwasser durch natürliche Filtration von Niederschlag, die Reproduktion von Fischpopulationen als Nahrungsmittel sowie die Bereitstellung von frischer Luft und einer ansprechenden Umwelt für Freizeit, Erholung und ästhetischen Genuss. Der moderne Mensch, der sich häufig selbst des Hedonismus bezichtigt, zeigt sich in Bezug auf die Natur plötzlich genügsam. Betonwüsten und Asphaltbrachen in der Stadt lassen uns – obwohl diese im Sommer zur lebensfeindlichen Hitzeinsel werden können – seltsam kalt. Dabei verschafft Grünland, das vielfältigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen wie für den Menschen bietet, gerade in der Stadt Erleichterung. Die grüne Infrastruktur ist die Infrastruktur der Zukunft. Biodiversität ist Lebensqualität. Über all das und mehr haben wir uns im Anschluss eingehend mit dem Ökologen und Biodiversitätsexperten Johannes Rüdisser von der Universität Innsbruck unterhalten.

Zuletzt und der Vollständigkeit halber drängt sich –zumal das hier ein Wirtschaftsmagazin ist – die Frage auf, ob Biodiversität denn auch für die Wirtschaft gut ist. Das ist sie. Denn ohne Biodiversität kommt irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auch der Mensch auf die Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Das ist auch für die Wirtschaft schlecht, denn Tote konsumieren nicht.

*Im Stubaital im Bereich der Telfer Wiesen gibt es eine Erlebniswanderung, die Besucher*innen auf ca. 2,5 Kilometern Länge und auf elf Stationen die vielfältigen und wertvollen Ökosystemleistungen unmittelbar näherbringen soll. Nähere Informationen im Netz unter www.oekosystemleistung.org

KLIMASCHUTZ MIT INNOVATION STATT VERBOTEN

Klimaschutz ist eine der großen Prioritäten dieser EU-Gesetzgebungsperiode. Mein Zugang dazu ist eindeutig: Ökologie und Ökonomie können nur durch Innovation und nicht durch Verbote verbunden werden – besonders mit Blick auf die soziale Balance und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das ist die Grundlage der ökosozialen Marktwirtschaft. Leider sind pauschale Verbote heute immer häufiger das Mittel der Wahl. Das Verbot des Verbrennungsmotors ist hierfür ein mahnendes Beispiel. Es ist nicht richtig, batteriebetriebene Autos als einzige Alternative zu forcieren. Sie werden ihren Platz im Markt finden und das ist gut so. Jedoch haben sie auch Schwachstellen, die teilweise schöngerechnet werden.

Ich plädiere deshalb für Technologieoffenheit: Besonders Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe haben das Potential, den Verbrennungsmotor klimafreundlich zu machen. Es gibt also mehrere Lösungen für einen CO2-neutralen Verkehr und Menschen sollen selbst entscheiden dürfen, welche sie nutzen möchten. Dafür braucht es kein Verbot, sondern Ingenieurskunst und Wettbewerb. So fördern wir europäische Innovation, schaffen europäische Arbeitsplätze und nutzen europäische Ressourcen. PR

17

kommentar

Barbara THALER, Tiroler Abgeordnete zum Europäischen Parlament

www.barbara-thaler.at thalerbarbara www.eppgroup.eu/de eppgroup

„Ökologie und Ökonomie können nur durch Innovation und nicht durch Verbote verbunden werden.“

18

KRISEN GEMEINSAM LÖSEN

Im Schatten der Klimakrise kommt es auf der Erde zu einem rasch zunehmenden Verlust der Artenvielfalt, der auch vor unserer Haustür nicht Halt macht. Wie die Situation derzeit aussieht und was getan werden muss, haben wir mit dem Biodiversitätsexperten Johannes Rüdisser erörtert.

INTERVIEW & FOTOS: MARIAN KRÖLL

ECO.NOVA: Es wird immer wieder thematisiert, dass seit einigen Jahrzehnten ein zunehmender Biodiversitätsverlust zu beobachten sei. Trifft denn die unheilvolle Diagnose „Massenaussterben“, wie dieser Zustand verschiedentlich bezeichnet wird, zu? JOHANNES RÜDISSER: Ja. In wissenschaftlichen Publikationen ist bereits vielfach vom sechsten Massenaussterben die Rede. In der Evolution ist es normal, dass neue Arten kommen und auch Arten wieder verschwinden. Es gibt aber Untersuchungen, die belegen, dass derzeit die Aussterberate um ein Vielfaches größer ist als normalerweise. Man geht davon aus, dass diese um den Faktor 100 bis 1.000 erhöht ist.

In der Erdgeschichte hat es bereits mehrere dieser Extinction Events gegeben. Worin unterscheidet sich dieses von den vorangegangenen? Es ist davon auszugehen, dass wir erst am Beginn des Massenaussterbens stehen. Die Hinweise verdichten sich, dass wir auf ein solches zusteuern. Das bisher letzte Ereignis dieser Art führte unter anderem zum Aussterben der Dinosaurier und liegt 66 Millionen Jahre zurück.

Vom Menschen war da für Millionen von Jahren noch weit und breit keine Spur. So ist es. Die früheren, bekannten Massenaussterben gingen alle auf globale Naturkatastrophen zurück. Bei den Dinosauriern war vermutlich ein Meteoriteneinschlag ausschlaggebend, der die Erde massiv erschüttert hat und zu einem langjährigen globalen Winter geführt hat, weil so viel Staub in

der Atmosphäre gewesen sein dürfte. Beim heutigen Massenaussterben gibt es aber eigentlich nur eine Ursache, und die sind wir, die Menschen.

Ist das wirklich so monokausal? Das Massenaussterben ist einzig dem Menschen anzulasten, weil wir so viel an Natur und Lebensraum verändern und auch zerstören.

Wann hat dieses Massenaussterben dermaßen Fahrt aufgenommen? Daten, die ein solches Extinction Event nahelegen, wurden in den 1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgenommen. Wir haben auch schon in früheren Zeiten – noch vor der Industrialisierung – unsere Umwelt massiv verändert. Im Alpenraum gab es schon einmal viel weniger Waldflächen als heute, wir haben vor ca. 200 Jahren Wolf, Luchs, Bär, aber auch einige Paarhufer fast ausgerottet. In Europa kam es zu einem

massiven Schub mit den 1950er-, 1960erund 1970er-Jahren durch die sich beschleunigende Industrialisierung, aber auch durch die industrielle Landwirtschaft. Vieles deutet darauf hin, dass der breite Biodiversitätsrückgang bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begann.

Wie ist es um die Artenvielfalt derzeit –global sowie im Alpenraum – bestellt? Man muss zwischen Artensterben und Biodiversitätsverlust unterscheiden. Das Aussterben einer Art ist die Spitze des Eisbergs. Ein Extremereignis, das nicht mehr umkehrbar ist. Bevor es so weit kommt, passiert aber sehr viel. Die Arten gehen massiv zurück, haben weniger Raum, immer kleinere Populationen. Erst am Ende dieser Entwicklung steht das Aussterben. Die globale Situation und jene im Alpenraum ist schwer zu vergleichen. Prinzipiell ist mit Blick auf die Artenzahlen der Alpenraum sicher ein Hotspot der Biodiver-

eco. titel 19

„Die Biodiversitätskrise ist für uns mindestens so bedrohlich wie die Klimakrise. Diese Krisen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es gibt derzeit, was den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft, eine Art Goldgräberstimmung. Die Biodiversität verliert man dabei oft aus den Augen. Das wird nicht funktionieren.“

JOHANNES RÜDISSER

sität. Wir haben eine sehr hohe Biodiversität, nicht so hoch wie in den Tropen, aber im europäischen Vergleich herausragend. Allein in Österreich gibt es mehr Tagfalter als in ganz Deutschland, bedingt durch die vielfältigen Landschaftsformen – Alpenraum, Voralpenraum – mit ihren jeweils unterschiedlichen Klimazonen. Allein in Tirol gibt es gleich viele Tagfalterarten wie in ganz Deutschland.

Ist Tirol mit seiner landestypischen Almwirtschaft, die unter anderem dafür sorgt, dass die Waldgrenze niedriger liegt als sie läge, wenn man der Natur ihren Lauf ließe, für die Artenvielfalt ein positiver oder negativer Faktor? Die traditionelle, extensive Almwirtschaft ist positiv. Der Großteil unserer Flächen wäre bewaldet. Durch das Schaffen einer Kulturlandschaft sowohl auf Almen als auch in Tallagen sind Lebensräume für Wiesen- und Steppenarten entstanden. Diese mosaikartige Kulturlandschaft ist ein wesentlicher Grund, warum der Alpenraum heute so artenreich ist. Die Problematik entsteht durch zu intensive Nutzung. Das überleben nur Arten, die diese Intensivierung auch aushalten.

Wie entwickelt sich die Situation hierzulande? 60 Prozent aller in Österreich natürlich vorkommenden Lebensräume gelten als gefährdet, so wie ein Drittel der Pflanzenarten und Pilze. Bei den Tierarten gelten geschätzt 40 Prozent als gefährdet, bei den Wirbeltieren sind es sogar fast 60 Prozent.

Ist die Situation hierzulande besser oder schlechter als im globalen Durchschnitt?

Das ist schwer zu sagen, weil wir uns in unterschiedlichen Phasen befinden, was die Veränderung der Landwirtschaft betrifft. Man muss mitbedenken, dass unser lokales Handeln an anderen Orten zu Biodiversi-

tätsverlusten führt. Ein Beispiel: Milchkühe fressen heute sehr viel Kraftfutter, das zu einem großen Teil aus Südamerika kommt und für dessen Produktion in extrem intensiven Monokulturen extensive Graslandschaften zerstört und auch Regenwälder abgeholzt werden. Diese Monokulturen richten dort immensen Schaden an Mensch und Natur an, aber auch bei uns, weil über dieses Futter die Nährstoffkreisläufe bei uns gestört werden – und viele Landwirt*innen nicht mehr wissen, wohin mit der Gülle. Das Globale lässt sich also vom Lokalen nicht so einfach trennen. Der Amazonas-Regenwald steht durch seinen Rückgang vor einem kritischen Kipppunkt mit massiven Folgen für das globale Klima.

Folglich gilt für die globale Artenvielfalt dasselbe wie für das Weltklima. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen und es gibt Rückkopplungseffekte. Das ist global betrachtet auf jeden Fall so. Manche Biodiversitätseffekte können kleinräumig allerdings noch schneller wirken als klimatische Veränderungen – im Positiven wie im Negativen.

Bei welchen Tierarten ist der beobachtbare Rückgang am dramatischsten? Das hängt direkt mit der erwähnten Kulturlandschaft zusammen. In Österreich sind besonders diese Offenland-, Wiesen- und Steppenarten bedroht, im Osten zum Beispiel der Feldhamster, bei uns klassischerweise Schmetterlinge, die auf Extensivwiesen vorkommen. Generell bedroht sind Spezialisten. Das sind Arten, die auf ganz bestimmte Lebensräume und Umweltbedingungen spezialisiert sind und daher nicht leicht ausweichen können. Gibt es keine Feuchtlebensräume mehr, verschwinden auch die Arten, die exklusiv dort leben können.

Liegen die größten Sündenfälle, was die Feuchtbiotope betrifft, nicht bereits in der Vergangenheit? Mit Flussrenaturierungen, die unter anderem dem Hochwasserschutz dienen, dürften diese Lebensräume doch eher wieder größer werden. Ja, hier ist in der Vergangenheit viel zerstört worden – global geht man von 85 Prozent aller Feuchtgebiete aus –, aber mit Blick auf den Flora-Fauna-Habitat-Bericht gehen nach wie vor viele dieser Lebensräume verloren. Hauptgefährdungsursache für Feuchtwiesen und Moore ist nach wie vor die Entwässerung, die eigentlich verboten ist. Das ist ein Gesetzesbruch, der aber immer wieder passiert. Die Renaturierung einzelner Flusslandschaften ist eine wichtige und sinnvolle Maßnahme, wie viel sie ökologisch bringt, ist wissenschaftlich noch zu wenig erforscht. Die EU-Kommission hat 2022 einen Entwurf für ein Nature Restoration Law vorgelegt, ein bindendes rechtliches Instrument zur Wiederherstellung der Natur. Ein unheimlich wichtiges Instrument, über welches es in nächster Zeit wohl noch viele Diskussionen geben wird.

Wird zur landwirtschaftlichen Nutzung entwässert oder werden diese Flächen versiegelt bzw. verbaut? Beides. Großteils aber wahrscheinlich zur „Verbesserung“ der landwirtschaftlichen Flächen.

Lässt sich die Entwässerung rückgängig machen und das Ökosystem wiederherstellen? Die Wiedergutmachung dauert generell viel länger als die Zerstörung. Feuchtwiesen kann man prinzipiell wieder vernässen, ein trockengelegtes Moor braucht viele Jahre, bis es sich wieder erholt. Teilweise wird renaturiert, das ist aber viel aufwendiger als der Erhalt der Natur.

Die EU will Schäden an der Natur bis 2050 weiträumig beheben. Gibt es dafür entsprechende Budgetmittel, weil Renaturierung nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell aufwändig ist? Dafür werden die EU und die Mitgliedsstaaten entsprechende Finanzierungsschienen bereitstellen müssen. Beispielhaft ist in Österreich der neu eingerichtete Biodiversitätsfonds zu nennen, der bis 2026 mit 80 Millionen Euro ausgestattet wurde. Nötig – und daher vom Österreichischen Biodiversitätsrat so gefordert – wäre aber eine Größenordnung von einer Milliarde Euro.

Welchen Einfluss haben Neobiota – also vom Menschen eingeschleppte Tiere und

eco. titel 20

„Wir verbrauchen in Folge unserer Konsumgier wahnsinnig viel an Rohstoffen und Räumen. Schlägt man die Brücke zur Klimakrise, verbrauchen wir binnen Jahrzehnten mit den fossilen Brennstoffen jene Rohstoffe, die aus einem ganz anderen Erdzeitalter kommen. Ressourcen, die über Millionen von Jahren durch Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen entstanden sind.“

JOHANNES RÜDISSER

Pflanzen –, die sich in ihrer neuen Heimat verbreiten, auf die Artenvielfalt? Neozoen und Neophyten zeigen ein Phänomen, das wir als Vereinheitlichung des Artspektrums bezeichnen. Es handelt sich oft um Generalisten, konkurrenzstarke Arten, die im Gegensatz zu Spezialisten überall vorkommen können. Manche dieser Neophyten sind so konkurrenzstark, dass sie andere Arten verdrängen und ganze Lebensräume wie Monokulturen überwuchern. Das liegt natürlich auch an den fehlenden Fressfeinden oder Parasiten. In erster Linie ist das ein Phänomen der Globalisierung, das im Kontext des Biodiversitätsverlusts eine gewisse, aber nicht die größte Rolle spielt. Die meisten der eingeschleppten Arten werden uns erhalten bleiben und früher oder später wird sich ein Konkurrent bzw. Fressfeind finden.

Nimmt man auch beim Artensterben – analog zum Klimawandel – Kipppunkte an, bei deren Überschreiten der Biodiversitätsverlust nichtlinear zunimmt? Diese Kipppunkte gibt es definitiv. Ein gutes Beispiel ist ein See, der überdüngt wird, wodurch es zu einem sehr starken Algenwachstum kommt, das diesen zum Kippen bringt, weil der Sauerstoff ausgeht. Dieser See ist ökologisch tot. Es gibt diese Phänomene zweifellos. Generell sind Ökosysteme umso stabiler, je vielfältiger sie sind. Verschiedene Arten haben unterschiedliche Funktionen, die teilweise redundant sind. Verschwindet eine Art, ist das noch nicht so schlimm, weil andere Arten diese Funktionen übernehmen. Fehlen irgendwann zu viele Arten und damit Funktionen, ist ein Kipppunkt erreicht. Dann brechen die ökologischen Netzwerke zusammen und die Artenverluste steigen exponentiell an. Wie sich solche dynamischen Systeme verhalten, ist aber sehr schwer prognostizierbar, zumal ökologische Systeme lebendig sind und dort fortwährend Reparaturen stattfinden.

Können sich die Arten schnell genug an Veränderungen anpassen, oder ist Evolution dafür ein zu langsamer Prozess?

Bei der Biodiversität geht es nicht nur um Arten, sondern auch um Vielfalt innerhalb einer Art. Es kann sein, dass ein Individuum bereits jetzt eine genetische Anpassung hat, mit der es auf neue Verhältnisse reagieren kann. Deshalb ist die Vielfalt innerhalb einer Art und zwischen den Ökosystemen so wichtig.

Ist es ein Problem, wenn man versucht, Arten wieder anzusiedeln, von denen

ZUR PERSON

Dr. Johannes Rüdisser ist Landschaftsökologe am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck. Er engagiert sich im Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrates (www.biodiversityaustria.at) an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und ist Initiator und Leiter des „Viel-Falter“-TagfalterMonitorings (www.viel-falter.at), bei dem engagierte Lai*innen ergänzend zu Expert*innen regelmäßig Schmetterlinge beobachten. Neben seinen Forschungstätigkeiten ist er auch als Natur- und Umweltpädagoge tätig.

es nur noch eine sehr kleine Population gibt? Sind diese Arten dann automatisch weniger resilient? Das ist richtig. Das haben wir beim Steinbock, der im Alpenraum genetisch auf weniger als 100 Individuen zurückgeht. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine Krankheit schnell die ganze Population gefährden kann.

Es lassen sich also Arten zwar retten, aber die Vielfalt innerhalb einer Art nicht mehr so einfach wiederherstellen? Ist die Population erst einmal auf sehr wenige Tiere reduziert, trägt sie diesen genetischen Flaschenhals sehr lange mit, bis wieder eine gewisse Variabilität erreicht ist.

Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Artensterben? Die wichtige Botschaft ist, dass es

eine gemeinsame Ursache gibt: der menschliche Ressourcenverbrauch. Wir müssen beide Krisen gemeinsam lösen. Es ist ein Denkfehler, wenn man die Klimakrise auf Kosten der Biodiversität lösen will. Das führt uns in eine noch größere Krise. Die beiden Krisen verstärken einander. Der Klimawandel bringt unsere Spezialisten, insbesondere alpine Arten, unter Druck, da sie irgendwann nicht mehr in höhere, kühlere Regionen ausweichen können. Ein breites Artenspektrum mit hoher Variabilität ist eine Rückversicherung unter sich verändernden Bedingungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns nicht zu katastrophalen Biodiversitätsverlusten kommt. Der Klimawandel wird aber jedenfalls zu massiven Veränderungen führen.

Was kann getan werden, um das Artensterben zu verlangsamen, wenn man es schon nicht völlig umkehren kann? Es kann noch sehr viel getan und wieder rückgängig gemacht werden. Wir können eine Art, die global ausgestorben ist, nicht wieder zurückholen. So viel ist klar. Aber die meisten Arten sind ja noch nicht gänzlich ausgestorben, sondern bedroht, weil wir ihnen ihre angestammten Lebensräume weggenommen haben. Gibt man diese Lebensräume wieder zurück, werden auch diese Arten, ihre Funktion in den Ökosystemen und damit auch die Leistungen, die wir aus diesen Ökosystemen beziehen, zurückkommen. Viele Populationen erholen sich erstaunlich gut, wenn wir ihnen wieder Lebensräume geben.

21

Wollte man daraus ein paar politische Handlungsempfehlungen stricken, wie würden diese lauten? Natürliche Lebensräume, in denen es noch Dynamiken gibt, müssen unbedingt erhalten bleiben und entsprechend geschützt werden. Von diesen Lebensräumen gibt es nicht mehr viele.

Reicht der Schutz, wie ihn Nationalparks bieten, aus? Der Nationalpark stellt die höchste Schutzkategorie dar und ist in weiten Bereichen gut. In einigen Bereichen braucht es bessere Pufferzonen, weil Schutzgebiete oft unmittelbar an intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen angrenzen. In der Biodiversitätsstrategie der EU und Österreichs gibt es das Ziel, 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen. Davon sind wir in Österreich, wenn man alle Schutzkategorien zusammenzählt, mit 27 Prozent nicht weit weg. Allerdings stellt sich die Frage nach der Qualität dieses Schutzes. In der EU gibt es das Ziel, zehn Prozent der Flächen streng zu schützen. Von diesem Ziel sind wir mit zwei, drei Prozent in Österreich noch weit weg. Wir brauchen noch mehr besser geschützte und auch gemanagte Schutzgebiete.

Was gilt es abseits der Schutzgebiete sonst noch zu tun? Die Landwirtschaft muss biodiversitätsfreundlicher werden, etwa durch Elemente in der Landschaft, die Lebensraum schaffen. Das nennt man auch Trittsteinbiotope, die Schutzgebiete miteinander verbinden. Die Landnutzung muss zugleich auch biodiversitätsfreundlicher werden. Der Pestizideinsatz muss massiv reduziert werden.

Die industrielle Landwirtschaft wird sich mit Biodiversität wohl kaum vereinbaren lassen? Da braucht es tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Produktivität darf nicht der einzige Fokus sein. In einer industrialisierten Landschaft bleibt kein Lebens-, aber auch kein Erholungsraum für den Menschen. Es gibt aber sehr viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Agrarförderungen sind nach wie vor der größte Posten im Budget der EU. Das ist durchaus legitim, aber diese Förderung sollte gleichzeitig einen Mehrwert und Zusatznutzen für die Gesellschaft leisten. Mehr Raum für Biodiversität bedeutet auch mehr Raum für uns Menschen, angenehmere Erholungsräume, die auch für die touristische Nutzung interessant sind.

Was kann der Dauersiedlungsraum in dieser Hinsicht leisten? Dort muss es uns

gelingen, vermehrt Ersatzlebensräume zu schaffen, zum Beispiel mit begrünten Dächern. Auch der begrünte Kreisverkehr, Parkanlagen und Abstandsgrün können –ja müssen – biodiversitätsfreundlich gestaltet werden.

Das ist auch für das städtische Mikroklima von Bedeutung, vor allem dann, wenn man sich die urbanen Hitzeinseln im Sommer vor Augen führt. So ist es. Darum ist das Konzept der „grünen Infrastruktur“ so sinnvoll und aussagekräftig. Grünzüge bringen kühle Luft und Feuchtigkeit in die Städte. Mehr Grün im Siedlungsgebiet sorgt für mehr Lebensqualität.

„Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen.“ Dieses Zitat wird gerne fälschlich Albert Einstein untergeschoben. Wie ungemütlich kann dieses Massenaussterben für den Menschen tatsächlich werden? Sehr ungemütlich. Ein Großteil unseres Wohlstands und unserer Lebensqualität beruht auf natürlichen Ressourcen. Wenn wir zu viel davon zerstören, geht das mit einem massiven Verlust von Lebensqualität einher. Es geht bei der Biodiversitätskrise nicht nur darum, Orchideen oder seltene Schmetterlinge zu retten, sondern um unser

Leben. Unser Wohlstand hängt stark von Leistungen aus der Natur ab, den sogenannten Ökosystemleistungen. Das Bienenzitat ist nicht ganz abwegig. Gehen die Insekten extrem zurück, haben wir ein ernsthaftes Problem.

Ökosysteme sind in sich und in ihren Wechselwirkungen sehr komplex. Hat die Wissenschaft schon alle Zusammenhänge verstanden? Nein, wir stehen gerade erst am Anfang. Viele Versuche macht man in Modellen, mit Ökosystemen, die nur ein paar wenige Arten haben. Das entspricht nicht der Realität und lässt uns die Wechselbeziehungen und -wirkungen höchstens erahnen. Beim Klima haben wir weniger Variablen, und diese beruhen auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Ein lebendiges Ökosystem ist ungleich komplexer. Was wir verstanden haben, ist, dass wir in einer schweren Krise stecken.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen unseren Ernährungsgewohnheiten und dem Artensterben? Den gibt es, weil die industrialisierte Landwirtschaft eine der Hauptursachen der Biodiversitätskrise ist. Fleisch wird zumeist unter großem Energieund Kraftfuttereinsatz produziert, dessen Anbau große Lebensräume zerstört.

eco. titel

Let’s do business, George!

JOHANNES RÜDISSER

Nützte es etwas, wenn wir begännen, im großen Stil Insekten zu essen? Es gibt erste Versuche, den Verzehr von Insekten zu enttabuisieren. Es macht natürlich Sinn, über den Konsum alternativer Nahrungsmittel nachzudenken. Die Produktion von tierischem Protein ist extrem ressourcenintensiv. Für ein Kilo Fleisch brauche ich mindestens die zehnfache Menge an Energie, Wasser und anderen Ressourcen wie für ein Kilo pflanzliches Protein zum Beispiel in Form von Bohnen. Protein aus Insekten ist beim Ressourcenverbrauch irgendwo zwischen Fleisch und Pflanzenprotein angesiedelt. Traditionell werden in vielen Erdteilen Insekten in verschiedenen Formen gegessen. Pilze sind eine weitere gute Alternative, um Lebensmittel mit weniger Ressourcenaufwand zu produzieren. Noch besser als der Verzehr von Insekten ist natürlich Pflanzenprotein. Eine deutliche Reduktion unseres Fleischkonsums ist nicht nur gesund, sondern ermöglicht auch eine naturfreundlichere Landwirtschaft.

Können Sie sich das Herumgeeiere Österreichs beim Thema Glyphosatverbot in der Landwirtschaft erklären? Aus fachlicher Sicht gibt es dafür keine Erklärung. Leider ist in der österreichischen Landwirtschaftspolitik zu beobachten, dass diese nicht als Politik für die Gesellschaft begriffen wird, sondern oft als Lobbyarbeit für eine kleine Gruppe industrialisierter Landwirt*innen. Es scheitert am Selbstverständnis dieses Politikbereichs, der sich eigentlich in den Dienst der Gesellschaft stellen sollte. Es ist wichtig, Glyphosat nicht durch einen anderen Stoff zu ersetzen, sondern den Pestizideinsatz generell stark zu reduzieren.

Was kann man als Konsument mit der Kraft der Brieftasche dazu beitragen, die Situation zumindest nicht zu verschlechtern? Es wird oft übersehen, dass der beste Konsum der Nichtkonsum ist. Wir müssen dabei vom wirtschaftlichen Paradigma des ständigen Wachstums wegkommen, das in physikalisch begrenzten Systemen nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir konsumieren über unsere Möglichkeiten hinaus. Bei den Lebensmitteln empfiehlt es sich, biologisch, lokal und saisonal zu konsumieren. Die Mutterkuhhaltung, die im Rahmen der extensiven Almwirtschaft betrieben wird, ist aus Biodiversitätsperspektive durchaus sinnvoll, die Kuh, die mit Kraftfutter gemästet wird und in erster Linie im Stall steht, nicht.

Sehen Sie die Raumordnung als mögliches Instrument, das verstärkt zum Erhalt von Biodiversität beitragen kann und diese nicht vernichtet? Die Raumordnung kann eine zentrale Möglichkeit werden, die grüne Infrastruktur zu planen. Planungen sollten überregional stattfinden. Es braucht einen strategischen Blick, um den Flächenverbrauch auf ein Zehntel des bisherigen Ausmaßes eindämmen zu können. Derzeit verbrauchen wir 13 Hektar pro Tag, wir sollten auf maximal einen Hektar kommen. Wir brauchen eine Verbesserung der Qualität und Erweiterung bestehender Schutzgebiete, Korridore und Trittsteinbiotope –die zuvor erwähnte grüne Infrastruktur. Diese kann aber nur überregional geplant werden. Die Raumordnung ist Gemeindesache, und Bürgermeister*innen stehen bei Widmungsangelegenheiten natürlich unter großem Druck, wenn es den Nachbarn oder potenziellen Wähler betrifft.

Gibt es bereits geeignete Widmungskategorien, die zum Erhalt der Biodiversität beitragen können? Es gibt Ansätze in diese Richtung, zum Beispiel die Ruhegebiete, die es spezifisch in Tirol gibt. Das ist eine defensive Maßnahme, weil Räume ausgewiesen werden, die nicht erschlossen werden dürfen. Wir bräuchten aber eigentlich eine proaktive Herangehensweise, um eine grüne Infrastruktur zu planen und zu erhalten. Dazu fehlen großteils noch die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen.

Was kann man als (Klein)gartenbesitzer tun, um etwas zur Biodiversität beizutragen? Weniger tun. Weniger aufräumen, ein Stück vom Rasen ungemäht lassen. Man kann im Garten gute Ersatzlebensräume schaffen. Will ich Insekten fördern, braucht es ein Blühangebot. Gewürzkräuter – wie etwa Thymian, Lavendel, Oregano – eignen sich dafür sehr gut. Es können einmal Laub oder Totholz liegen bleiben, offene Bodenoder Sandstellen und insgesamt „Wildnisbereiche“ eingerichtet werden. All das fördert die Vielfalt. Außerdem sollte man natürlich konsequent auf Pestizide und Insektizide verzichten.

Wir haben viel über Krisen und Probleme gesprochen. Gibt es ein paar Good News zu dem Thema auch zu berichten? Es ist noch nicht zu spät. Wir können noch gegensteuern. Wir haben dafür das Wissen, die Möglichkeiten und die Ressourcen. Wir müssen es nur wollen und endlich tun. Es gibt bereits vereinzelt Projekte, die gute Ergebnisse bringen, etwa die Renaturierung von Mooren. Moore sind besonders wichtig, weil sie für die Biodiversität genauso wie gegen den Klimawandel gut sind. Die Renaturierung von Flüssen zeigt auch vielversprechende Ergebnisse. Die Wasserqualität unserer Fließgewässer ist in den letzten Jahrzehnten durch Kläranlagen und strengere Regeln viel besser geworden. Es hat sich bereits sehr viel in eine positive Richtung entwickelt. Ich habe zudem das Gefühl, dass es in den letzten Jahren zu einem Bewusstseinswandel gekommen ist und mittlerweile auch Wirtschaftszeitungen auf mich und meine Kollegen zukommen, um mehr zu erfahren. Zuletzt glaube ich, dass die Politik der Bevölkerung in diesem Bewusstsein noch hinterherhinkt. Aber es geht in einigen Bereichen in die richtige Richtung.

eco. titel 24

„Es ist als Wissenschaftler*innen einerseits unsere Aufgabe, zu warnen, aber auch darauf hinzuweisen, dass wir etwas tun können. Bei der Klimakrise hat es 30 Jahre gedauert, bis die Fakten im breiten Bewusstsein angekommen sind. Ins Handeln sind viele noch immer nicht gekommen. Bei der Biodiversitätskrise haben wir ganz sicher nicht mehr 30 Jahre lang Zeit, das Falsche zu tun.“

IM.ABO

7 AUSGABEN – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN

7 AUSGABEN – ECO.NOVA SPEZIAL

ZUM VORZUGSPREIS VON 29 EURO

(AUSLAND: 49 EURO)

E-MAIL: REDAKTION@ECONOVA.AT | ABO-HOTLINE: 0512/29 00 88-10

WWW.ECONOVA.AT

SONNENSCHUTZ

b e i D o l e n z G oll ne r

Ihr Partner für Sonnenschutzlösungen in Tirol

promotion 25 Innsbruck, Grabenweg 12 (hinter Media Markt)

0512/2402, ww w.dolenzgollner-wagner at

Tel

!

des Sommers

aufrollbare Sonnensegel

für die I nnengestaltung

Auswahl

tenmöbel

I hr Wohnzimmer

Das

Alles

Alles für den Außenbereich Große

an G ar

N° DiefettenJahresindvorbei500 top SCHON IMMER ÜBER DIE BESTEN UNTERNEHMEN IN TIROL WOLLTEN. N° 02 lifestyle P.B.B. VERLAGSPOSTAMT 6020 INNSBRUCK ZNR. 02Z030672 EURO 3.00 N° 01 WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN

WIR MACHEN MAGAZIN.

ES IST KOMPLIZIERT

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Es wäre ein so simpler wie logischer Leitsatz für ein gelingendes Leben – und Wirtschaften –, den wir schon unseren Kindern beibringen. Ganz so einfach ist‘s dann allerdings doch nicht, wie es scheint. Es wäre jedoch wichtig, denn es geht um nichts Geringeres als die Vermeidung eines ökologischen Desasters, das folglich in alle anderen Lebensbereiche hineinspielt.

INTERVIEW: MARINA BERNARDI

Kerstin Neumann ist Universitätsprofessorin für Corporate Sustainability am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck. Sie forscht an der Schnittstelle von Strategie, Organisation und unternehmerischer Nachhaltigkeit mit dem Ziel, zu verstehen, wie Unternehmen ihre ökonomische, soziale und ökologische Performance nachhaltig gestalten und dabei positive, langfristige Impulse für ihr sozioökonomisches System und ihre Stakeholder schaffen. Wir haben mit ihr unter anderem darüber gesprochen, wie sich Unternehmen nachhaltig entwickeln können.

ECO.NOVA: Nachhaltigkeit ist ein sehr breites Gebiet und heißt heute eigentlich alles und nichts. Wie definieren Sie Nachhaltigkeit in Ihrer Forschung und Lehre?

KERSTIN NEUMANN: In unserer Forschung zu Corporate Sustainability orientieren wir uns prinzipiell an den Definitionen der maßgeblichen Institutionen. Einfach gesprochen geht es darum, dass ein Unternehmen, ein System, eine Organisation im Bestreben, die heutigen Bedürfnisse der eigenen Stakeholder zu befriedigen, der nachfolgenden Generation nicht die Möglichkeit nimmt, ihre Bedürfnisse ähnlich gut zu befriedigen. Es geht also erstens darum, die Bedürfnisse nicht nur der Finanzgeber, sondern verschiedener Stakeholder zu beachten, und zweitens

um das Prinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit. Für Unternehmensmanager*innen und -eigentümer*innen erhöht dies im daily business die Komplexität. Es gilt, die langfristige Prosperität eines Unternehmens im Blick zu haben. Dafür muss man sich bewusst machen, dass das Unternehmen in ein System eingebettet ist, das es nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial beeinflusst, ob man will oder nicht. Die Akteure im System beeinflussen aber ebenso das Wohl (oder Wehe) des Unternehmens. All dies muss man in die strategischen Entscheidungen einbeziehen.

Wie lässt sich Nachhaltigkeit in einem Unternehmen tatsächlich strategisch implementieren? Was müssen die ersten Schritte sein? Es gibt zwar social oder green enterprizes, deren Unternehmenszweck per Definition die Nachhaltigkeit ist, die meisten Unternehmen müssen sich aber erst dahin entwickeln. Oft steht am Anfang externer Druck in Form von Regulierung des Gesetzgebers und ein Einfordern von Normen durch relevante Teile der Gesellschaft, so dass der Weg zu mehr Nachhaltigkeit durchaus Risikominimierung ist. Nämlich dahingehend, dass ein Unternehmen nicht an den Pranger gestellt werden will. Irgendwann merken Unternehmer*innen, dass es auch ökonomische Vorteile haben kann, wenn man seine Prozesse und Produk-

te zum Beispiel ökologisch effizient gestaltet oder sich damit vom Wettbewerb differenzieren kann. Kund*innen achten verstärkt auf Nachhaltigkeit, somit lässt sich durch nachhaltiges Handeln auch am Markt nutzbringend agieren. Im Idealfall setzt bei den Entscheidungsträger*innen irgendwann die Erkenntnis ein, dass man als Unternehmen nicht Teil des Problems, sondern vielmehr Teil der Lösung der großen gesellschaftlichen Probleme sein könnte, die im Übrigen durch unser Wirtschaften verursacht wurden. Enorm wichtig ist daher eine Änderung des Mindsets der Entscheidungsträger*innen, diese Zusammenhänge zu erkennen und Entscheidungsparameter nachhaltig zu ändern, Stakeholderorientierung, Langfris-

26 eco. wirtschaft

tigkeit und die bewusste Einpreisung ökologischer und sozialer Kosten. Ökologische und soziale Ressourcen kommen nämlich nicht umsonst. Also, ohne entsprechendes Leadership geht es nicht. Das Um und Auf ist, dass die Verantwortlichen in einem Unternehmen immer im Kopf haben, keinen unnötigen Schaden anzurichten, denn durch die wirtschaftliche Aktivität gibt es nun einmal auch immer negativen Impact, und der muss so gering wie möglich gehalten werden. Wenn sie das verinnerlicht haben, treffen sie in der Regel andere, bessere Entscheidungen. Dafür müssen auch alle Systeme und Prozesse im Unternehmen geändert werden. Den meisten Unternehmen fehlt schlichtweg immer noch die Struktur, um

Nachhaltigkeit wirksam zu implementieren, etwa im Reporting. You get what you mea sure. Momentan orientiert sich alles in vielen Unternehmen immer noch zu sehr auf die kurzfristige Befriedigung der Bedürfnisse einer Stakeholdergruppe, das kann auch die eigene Familie sein.

Es wird à la longue wirtschaftlich nicht mehr tragbar sein, nicht nachhaltig zu arbeiten, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Lässt sich dieses Umdenken erlernen oder anders gefragt, kann man nach außen glaubwürdig und authentisch sein, obwohl man Nachhaltigkeit vorrangig aus rein wirtschaftlich orientierter Sicht betrachtet und nicht intrinsische

eco. wirtschaft

„Der Mensch ist leider nicht dafür gemacht, langfristig zu denken und mit Unsicherheit gut umgehen zu können. Der Spatz in der Hand ist uns näher als die Taube auf dem Dach.“

KERSTIN NEUMANN

Motive im Vordergrund stehen? Zuerst einmal ist es mir egal, aus welchen Gründen Unternehmen jetzt substantiell nachhaltiger werden. Der gerade publizierte IPCC-Report macht ganz deutlich, dass wir in eine Katastrophe rasen, wenn wir unser Wirtschaftssystem nicht schnell und radikal umstellen. Langfristig wird eine rein ökonomisch motivierte Nachhaltigkeitsstrategie ohne moralisches Fundament aber nicht funktionieren, weil dann der Anreiz erhalten bleibt, bei Ausbleiben von äußerem Druck sofort wieder umzuschwenken und sich nur ein „grünes Mäntelchen umzuhängen“. Solches sogenanntes Greenwashing wird allerdings immer schwieriger, vor allem deshalb, weil (soziale) Medien dies immer schneller entdecken und publik machen. Dann folgen oft sehr schnell Abstrafungen, und die tun meist richtig weh. Aber es gibt auch große Diskrepanzen in Konsumentscheidungen. Selbst wenn man aus moralischen Gründen gegen das Vorgehen eines Unternehmens ist, kauft man trotzdem dessen Produkte. Hier müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Bei Unternehmen ist das ähnlich: Es geht nicht darum, zu wissen, dass es schon fünf nach zwölf ist, sondern es geht darum, diesem Wissen Taten folgen zu lassen.

Wie soll ein Unternehmen wissen, was die „richtigen“ Maßnahmen sind? Das ist tatsächlich sehr komplex, weil die nachhaltige

KERSTIN NEUMANN studierte Betriebswirtschaft unter anderem an der WU Wirtschaftsuniversität Wien. Am dortigen Department für Strategie und Innovation promovierte und habilitierte sie auch. Zahlreiche Aufenthalte als Gastwissenschaftlerin führten sie an viele renommierte internationale Universitäten, z.B. University of Illinois (US), ETH Zürich (CH), Tel Aviv U. (IL), Bocconi U. (IT) und Imperial College London (UK). Von Anfang 2013 bis 2016 forschte sie an der Bocconi University, insbesondere im dortigen Forschungsprogramm „Golden for Sustainability“. Zum 1. September 2016 nahm sie einen Ruf als Universitätsprofessorin für Corporate Sustainability an die Universität Innsbruck an. Das Jahr 2022 verbrachte sie zum Großteil als Visiting Scholar an der Tel Aviv University, Israel, und als Visiting Professor am Imperial College London, UK. Sie ist Mitglied der Academy of Management (AoM), Strategic Management Society (SMS), European Group for Organizational Studies (EGOS) und Alliance for Research on Corporate Sustainability (ARCS). Ihre Publikationen sind in renommierten internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen.

Transformation mit einer starken Unsicherheit behaftet ist. Ich meine nicht das Wissen, dass sie notwendig ist, dies ist kristallklar, sondern die kausalen Zusammenhänge einzelner Transformationsschritte im Unternehmen sind, wie bei jeder komplexen Innovation, unklar. Wenn ich A tue, kommt dann wirklich B heraus oder etwas anderes? Es ist ein ständiges Ausprobieren. Und wo man probiert, passieren Fehler, deshalb fangen viele Unternehmen mit ihren Umstrukturierungsmaßnahmen zuerst bei kleineren Einheiten an, sie experimentieren. Da ist naturgemäß in größeren Unternehmen einfacher als in kleinen. Generell ist es in einer kleinteiligen Wirtschaft, wie wir sie in Tirol vorfinden, schwierig, entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen dafür freizumachen. Den meisten heimischen Klein- und Mittelbetrieben ist klar, dass sie etwas ändern müssen. Ihnen ist aber auch bewusst, dass ihnen die notwendigen Ressourcen und vor allem das relevante Wissen fehlen. Deshalb nehmen viele reflexartig eine Abwehrhaltung ein. Uns läuft allerdings die Zeit davon. Hier sind die unterschiedlichen Akteure gefragt, um Hilfestellung zu geben und Wissen und Ressourcen zu bündeln: der Bund und die EU, aber auch die Kommunen, regionale Initiativen, Branchenvereinigungen und wir als Universität.

Tirol ist stark geprägt von Klein- und Mittelbetrieben, Traditions- und Famili-

eco. wirtschaft 28

enunternehmen, die teils schon über Generationen bestehen. Wirtschaften diese nicht per se schon intuitiv nachhaltig, oder war der anhaltende Erfolg bislang schlicht Glück? Erfolge fußen meist auf vielen Säulen und es ist natürlich schwierig, einem Unternehmen, das über Jahrzehnte besteht, zu sagen, es hat in der Vergangenheit in mancherlei Hinsicht etwas falsch gemacht. Oft wusste man es einfach nicht besser. Vielen Familienunternehmen, die fest in einer Region verwurzelt sind, wohnt jedoch ein hoher Qualitätsanspruch inne. Sie denken anders als Konzerne, langfristiger, vielleicht auch sozialer. Viele dieser Unternehmen sind stark Stakeholder-orientiert, auch wenn sie es nie so nennen würden. Nur haben sie wirklich das langfristige Wohl des Unternehmens und der Region im Blick behalten? Das Problem ist ja, dass sich die Erfolgsfaktoren verändert haben, die ein Unternehmen langfristig überleben lassen. Vor 50 Jahren war es nicht das Thema, wie viel Energie ein Hotel verbraucht hat, auch Schnee war im Winter fast immer da. Jetzt gilt es, die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu verstehen, dass sich Voraussetzungen dafür geändert haben, was Unternehmen resilient macht. Wenn man beim business as usual bleibt, ist es irgendwann vorbei. Das zeigt die Forschung sehr eindrücklich.

Glauben Sie, dass es langfristig mehr Sinn macht, Unternehmen zu fördern, die aus ihrem Unternehmenszweck heraus nachhaltig sind, oder eher jene zu unterstützen, die auf einem guten Weg sind, nachhaltig zu werden? Ich denke, man muss auf allen Ebenen ansetzen. Wichtig ist, dass man „gute“ Unternehmen ins Rampenlicht bringt, damit auch Mitbewerber sehen, was machbar ist, und dies als Anreiz nehmen, selbst besser zu werden. Auch Belohnungs- bzw. Sanktionssysteme können helfen. Für Unternehmen, die sich schon auf einem guten Weg befinden, könnten zum Beispiel Investitions- und Steuererleichterungen geschaffen werden, dies würde sie belohnen und weiterhin motivieren – zusätzlich zu eventuell bereits bestehenden Wettbewerbsvorteilen aus Nachhaltigkeit. Die beste Option zur Verhaltenslenkung sind tatsächlich Steuern. Eine CO2-Steuer, die diesen Namen auch verdient, das wissen wir aus der Forschung, würde emissionsstarken Unternehmen weh tun und den Anreiz setzen, in ökologisch optimierte Prozesse und Businessmodelle zu investieren. CO2-Steuern in einer lenkungs-

relevanten Höhe sind nur leider politisch schwer bis nicht durchsetzbar. Der Druck von außen steigt nun zwar endlich, und wir müssen auch jenen helfen, die noch nicht so weit sind, durch Kooperation und Wissenstransfer, wie bereits angesprochen, ganz pragmatisch. Wir brauchen jeden Schritt, um wenigstens unter dem Zwei-Grad-Klimaziel zu bleiben, die 1,5 Grad gehen sich nur noch ganz schwer aus.

Die Europäische Union hat mit ihrer Taxonomie-Verordnung im Rahmen des Green Deals ein Tool geschaffen, das Banken in die Pflicht nimmt, Investitionen und folglich die Kreditvergabe an ökologische Gesichtspunkte zu knüpfen. Klug? Ja, auch wenn die Verordnung noch einige Schlupflöcher enthält und sehr komplex in der Umsetzung ist, ist die Idee dahinter, nämlich Finanzinstitute dahin zu bringen, ihre eigenen Portfolios ökologisch in Ordnung zu bringen, schlau. Durch die Taxonomie wird zum einen bei der eigenen Veranlagung der Finanzinstitute das Thema Nachhaltigkeit nach vorn gebracht, das heißt, sie werden stärker in nachhaltige Unternehmen investieren, „schmutzige“ Unter-

nehmen werden sukzessive aus den Portfolios genommen. Zum anderen wird die Kreditvergabe verstärkt an „grünen“ Kriterien gemessen, was für problematische Unternehmen die Refinanzierungskosten erhöhen wird. Das ist gerade für die meisten europäischen und österreichischen Unternehmen relevant, die nicht an der Börse notiert sind. Mit der Taxonomie haben Finanzinstitute einen entscheidenden Hebel in die Hand bekommen, um Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren. Sie könnten nun einfach „schmutzige“ Unternehmen nicht mehr finanzieren, dies würde die eigene Kundenbasis aber auch sehr stark ausdünnen. Das Gute ist, dass Europa und Österreich geprägt sind von einem starken KMU-Sektor, wo Unternehmer*innen und Banken oft noch eine sehr persönliche Beziehung pflegen. Banken können damit zum Sparringpartner werden und Unternehmen hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften beraten und begleiten. Auch wir als Universität geben unser Know-how gerne weiter, doch auch staatliche Stellen sind gefordert, Wissen auf breiter Basis zur Verfügung zu stellen. Es bedarf der Anstrengung aller in der Gesellschaft.

eco. wirtschaft 29

„Es ist schwierig, sich als Unternehmen einzugestehen, dass man eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Das ist schon eine große Leistung, sich dann zu ändern, eine noch viel größere.“

© UNI INNSBRUCK

KERSTIN NEUMANN

SICH NACHHALTIG NACH VORNE ENTWICKELN

Seit der Gründung der CURA COSMETICS GROUP im Jahr 1999 steht verantwortungsbewusstes Handeln im Zentrum des Unternehmens. Es geht nicht um die reine Maximierung des Gewinnes, sondern vielmehr um einen respektvollen Umgang mit Mensch und Umwelt. Um das Thema weiter zu forcieren und zu strukturieren, wurde rund um einen internen Nachhaltigkeitsmanager eine interdisziplinäre Projektgruppe gegründet, die Bewusstsein schafft und konkrete Wege und Lösungen hin zu einem noch achtsameren Unternehmertum erarbeitet.

TEXT: MARINA BERNARDI

bildet. „In der Kosmetikbranche und speziell der Naturkosmetik geht es quasi naturbedingt stark um ökologische Gesichtspunkte in Bezug auf Nachhaltigkeit, bei den Inhaltsstoffen, aber auch bei der Verpackung und deren Recyclingfähigkeit. Dazu hat die Social Compliance einen großen Stellenwert in unserem Unternehmen“, so Kaiser.

Die CURA COSMETICS GROUP schafft es seit ihrer Gründung, den Spagat zwischen Kontinuität und zukunftsorientierter Weiterentwicklung hinzubekommen. Das dynamische Wachstum der Gruppe fußt dabei auf vielen unterschiedlichen Faktoren, ausschlaggebend war aber immer das frühe Erkennen von Trends gepaart mit langfristigem Denken. Was zählt, ist nicht der schnelle Erfolg, sondern beständiges, verantwortungsvolles Arbeiten unter Einbeziehung ökologischer und sozialer Aspekte. So ist Nachhaltigkeit innerhalb der CURA COSMETICS GROUP Teil der Unternehmensphilosophie und war bereits gelebter Alltag, als das Thema noch nicht die Aufmerksamkeit von heute hatte.

NACHHALTIG AUS PRINZIP, NICHT ALS MUSS