WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN

BEWUSSTSEINSBILDUNG: Die Grenzen des Wachstums

ENERGIEWENDE: Warum wir Zeit gewinnen müssen

FREUD UND LEID: Die Zukunft der Zinsen

CYBERSECURITY: The good, the bad and the ugly

N° 01

FEBRUAR 2023 | P.B.B. VERLAGSPOSTAMT 6020 INNSBRUCK | ZNR. GZ 02Z030672 M | EURO 3.00

MEHR ENERGIE , LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND

EINEN DEFINIERTEN KÖRPER ?

HOL DIR DEINEN KÄLTEKICK

FÜR MEHR GESUNDHEIT UND

WOHLBEFINDEN!

STOFFWECHSELINSTITUT INNSBRUCK Amraser-See-Straße 56, Menardicenter II, 4. OG 6020 Innsbruck Tel. +43 (0) 512 346437 termin@stoffwechsel-innsbruck.at www.stoffwechsel-innsbruck.at „FREEZING TO GO“ FÜR JUGENDLICHES, DYNAMISCHES AUSSEHEN, EINE FUNKTIONIERENDE FETTVERBRENNUNG UND GEWEBESTRAFFUNG! FÜHRENDE EXPERTEN BESTÄTIGEN DIE ERFOLGE DER GANZKÖRPER KÄLTEMEDIZIN Leistungssteigerung Anti-Aging Schmerzlinderung Energiebooster Stärkung des Immunsystems bei Müdigkeit und Schlafstörungen Stressabbau Verschönerung des Hautbildes Steigerung von Stimmung und Vitalität Vereinbare jetzt einen Termin für deinen Kryo-Energie-Booster!

KLAR ZUR WENDE

Bis der Mensch tatsächlich etwas an (s)einer Situation ändert, muss der Leidensdruck in der Regel richtig hoch sein. Zu verlockend-bequem ist es, sich mit dem abzufinden, was ist. Eigentlich ist‘s so eh ganz ok und wer weiß schon, ob es anders wirklich besser wird?! Das mag im Kleinen funktionieren, bei den großen Themen geht das nicht mehr.

Wir leben in einer Welt, die – selbst wenn man im Sinne der viel zitierten Achtsamkeit das Gegenteil behauptet – großteils nach wie vor getrieben ist von Leistung und einem Höher, Schneller, Weiter. Die Karriereleiter kennt nur einen Weg und der geht hinauf. Erfolg ist noch immer mit einem Mehr und Größer verbunden. Dem größeren Auto, dem größeren Haus, dem Essen im Sternerestaurant und dem Urlaub am besten ganz weit weg und geteilt auf sämtlichen sozialen Medien dieser Welt. Der Drang, sich weiterzuentwickeln, ist wichtig, um als Individuum und Gesellschaft bestehen zu können. Fortschritt kann aber tatsächlich auch heißen, einmal einen Schritt zurückzugehen, zumindest aber kurz anzuhalten, um zu schauen, ob der Weg noch der richtige ist.

Viele Jahre lang wurden wir von Aufschwüngen, Wachstum und gedeihlicher Konjunktur verwöhnt. Alles war schön und gut, sodass man vergaß, darauf zu schauen, auf wessen Kosten der eigene Wohlstand ging. Denn Verlierer*innen gibt es immer. Wo Licht ist, ist Schatten. Keine Rose ohne Dornen. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ist man selbst Teil der positiven Entwicklung – unabhängig davon, ob man aktiv dazu beiträgt oder passiver Nutznießer ist –, ist einem die andere Seite, die negative und unschöne, im besten Fall nicht bewusst und im Worst Case egal. Werden schließlich negative Entwicklungen gewahr und unmittelbar, kommen diese oft vermeintlich überraschend. Doch nur weil man Probleme in der Vergangenheit nicht sehen wollte, heißt es nicht, dass sie nicht da waren. Aktuell wird einer Generation, die in Zeiten von Prosperität sozialisiert und geprägt wurde, von der nachkommenden ein Spiegel vorgehalten. Arbeit, Status und Geld stehen nicht mehr über allem. Die aktuelle Jugend- und Junge-Erwachsene-Generation ist mit Krisen groß geworden: Flüchtlingskrise, Klimakrise, Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation. Sie erlebt die Auswüchse des verschwenderischen Lebens der Vergangenheit viel direkter und sie sieht – in vielen Belangen zu Recht – ihre Zukunft gefährdet. Über diese ihre Zukunft entscheiden jedoch (noch) andere, jene nämlich, die vom Ergebnis dieser Entscheidung selbst wahrscheinlich nichts mehr mitbekommen werden. Das macht den (Generationen-)Konflikt nicht einfacher. Gegeben hat‘s das immer schon, nur jetzt wird der Zustand tatsächlich richtig prekär. „Der Nächste wird‘s schon richten“, haut nicht nicht mehr hin, weil wir längst schon „die Nächsten“ sind. Es gilt also, in vielerlei Hinsicht eine Wende einzuläuten. Spaziergang wird das keiner, das wär auch zu wenig. Es braucht einen Sprint.

Spurten Sie los! Ihre Redaktion der eco.nova

MAHATMA GANDHI, KLUG WIE IMMER

eco. edit 4

eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi

© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“

„Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Empathie sind in der ästhetischen Chirurgie für mich die Grundvoraussetzung für ein gutes Ergebnis.“

Fachärztin für Plastische Chirurgie • Ästhetische Chirurgie Ästhetische Medizin • Wiederherstellungschirurgie

Leistungen: Ästhetische Medizin mit Botox, Hyaluronsäure, PRP, Mesotherapie, Lipofilling, Ästhetische Chirurgie: Brustvergrösserung, -verkleinerung oder -straffung, Bauchstraffung, Oberarm-, Oberschenkelstraffung

Gesichtschirurgie: Lidkorrekturen, Facelift, Lippenoder Kinnkorrekturen, Ohranlegeplastik uvm.

Dr. med. univ. Elisabeth Zanon | Sanatorium Kettenbrücke | Sennstraße 1 | 7. Stock | 6020 Innsbruck Jetzt Termin vereinbaren unter: +43 512 211 275 12 | zanon@sanatorium-kettenbruecke.at | www.elisabeth-zanon.at

DR. MED. UNIV. ELISABETH ZANON

eco. inhalt 6 36 52 22 74 18 44 84

FOTOS: MARIAN KRÖLL, BIRGIT KOELL, ANDREAS FRIEDLE, FININ, TOM BAUSE, MARCEL A. MAYER

ECO.TITEL

18 BITTE WENDEN!

Unser Umgang mit den endlichen Ressourcen der Erde zeugt positiv betrachtet von menschlichem Tatendrang und ökonomischem Vorwärtsstreben, kritisch besehen aber auch von hartnäckiger Zukunftsvergessenheit und globaler Gerechtigkeitsblindheit.

22 ACHTSAM ( ER ) SEIN

Umweltökonom Markus Ohndorf über Ressourcenübernutzung, Wohlstandsmaßstäbe und Finanzarchitekturen.

28 DIE ZEIT DRÄNGT

Georg Brasseur will auf das zurückgreifen, was es in der Natur bereits gibt. Ein Gespräch zur Energiewende.

34 ANGST UND ANGSTMACHEREI

Ein Plädoyer für eine hoffnungsvolle Wirtschaftspolitik in Buchform.

ECO.WIRTSCHAFT

36 DIE LIEBE FAMILIE

Häufig wird der Erfolg von Familienunternehmen auf die Familie zurückgeführt und auf all das, was mit ihr assoziiert wird. Aber nicht immer sind Unternehmen erfolgreich „wegen“, manchmal sind sie es „trotz“ Familie. Family-BusinessExperte Markus Weishaupt im Interview.

ECO.ZUKUNFT

44 THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY Mit Problemen beschäftigt man sich oft erst dann, wenn sie da sind. In vielen Fällen ist das zu spät und nur weil man sie nicht auf den ersten Blick sieht, heißt es nicht, dass sie nicht schon vorhanden wären. Vorsorge kommt vor der Sorge – auch und vor allem bei der Cybersecurity.

52 DAS MUSS DOCH BESSER GEHEN

Innovationen ist inhärent, dass sie nicht ein Bedürfnis schaffen, sondern ein Problem lösen. Die zwei HTL-Schüler Patrick Jenewein und Marcel Maffey haben das mit ihrer Lawinensonde Avalano getan.

ECO.GELD

58 ERSTENS KOMMT ES ANDERS, ZWEITENS ALS MAN DENKT

Derzeit stehen die Zeichen zunehmend auf eine mögliche Zinsanhebungspause oder gar Lockerung der Geldpolitik. Doch es gibt Faktoren, die eine zweite Inflationswelle einleiten könnten.

64 LIEBER KONSERVATIV

„Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft“, sagte dereinst der Dramatiker Ludwig Anzengruber. Geht es nach Anlageberater Florian Weihs, so ist das Zitat derzeit aktuell wie selten.

ECO.MOBIL

74 OFFROAD - LUXUS

Kaum einem Autohersteller gelingt es, eine bessere Kombination aus komfortablem Luxus und perfekten Offroad-Eigenschaften zu kreieren, als Land Rover. Der Range Rover Sport First Edition D359 im Praxistest.

78 KERNUPDATE

BWM kommt kommt mit seinem neuen 330e xDrive Touring angerollt. Außen sind sich die Bayern treu geblieben, innen gibt‘s viel Neues.

80 ELEKTRO - RS

Nachdem bereits die SUV-Variante mächtig Eindruck gemacht hat, brachte Skoda in logischer Konsequenz auch eine SUV-Coupé-Variante seines elektrifizierten Enyaq iV auf den Markt.

ECO.LIFE

88 START INS KUNSTJAHR

In der Innsbrucker Galerie Nothburga ist aktuell die Nominiertenausstellung des Fritzi-GerberPreises zu sehen, Mitte Feber folgt mit Monika Köck und Holger Rudnick die erste – galeriegewohnte – Doppelausstellung. 04

HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at

GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, Stefanie Kozubek // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // recht.aktuell: RA Mag. Dr. Ivo Rungg // eco.life: Shiva Yousefi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Matteo Loreck, Daniel Christleth LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH

UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco.nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar.

JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!

eco. inhalt

08

12

66

70

84 URLAUBS.TIPP 90 IM.GESPRÄCH

EDITORIAL

ECO.MMENTAR 10 11 ¾ FRAGEN

ECO.GRAFIK

ECO.STEUERN

ECO.RECHT

WARUM?

Nachrichten zu verfolgen, sollte eigentlich Antworten bringen. Immer öfter bleiben jedoch nur Fragezeichen übrig. Wir werden zwar mit jeder Menge Infos zu unwichtigen Details zugeschüttet, doch beim Warum großer Fragen bleibt es stockfinster.

arum ist Christine Lagarde noch im Amt? Sie leitet schließlich nicht irgendeine unbedeutende Zweigstelle einer Regionalbank, sondern ist die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB. Jahrelang wurde über die Notwendigkeit der Anhebung von Zinsen debattiert, um die Währung stabil zu halten. Jahrelang hat die EZB regelmäßig Prognosen als Basis ihrer ultralockeren Geldpolitik veröffentlicht, die sich im Nachhinein als grundfalsch herausgestellt haben. Natürlich sind höhere Zinsen speziell für südeuropäische Länder ein Problem, aber die erste Aufgabe der EZB ist nun einmal die Bekämpfung der Inflation. Nach jahrelangem Versagen brauchte es nicht mehr viel. Die Corona- und Ukraine-Krise haben den Funken geliefert, der unsere Währung nun schmelzen lässt wie Butter in der Sonne. Zur Kühlung wurden jetzt die Zinsen erhöht – viel zu spät.

Warum kann der Finanzminister noch ruhig schlafen? Die Coronahilfen haben 47 Milliarden Euro verschlungen. Das ist Platz 1 in der EU im Geldvernichten. Und jetzt fehlt bei jedem Kindergarten, bei jeder Kulturförderung, bei jedem Infrastrukturprojekt vorne und hinten das Geld. Und der Rucksack, den wir unserer jüngeren Generation umhängen, wird immer schwerer. Weil: Irgendjemand muss das alles zurückzahlen.

Bleiben wir bei der Jugend: Warum kann die Jugendministerin noch in den Spiegel schauen? Seit Jahren, nein Jahrzehnten, ist klar, dass die demografische Entwicklung auseinanderdriftet wie die Kontinentalplatten im Atlantik. Die Jüngeren werden immer weniger, die Älteren immer mehr. Das ist Gift für das Umlagesystem bei den Pensionen. Heuer müssen 25 Milliarden Euro jährlich aus dem Staatsbudget zugeschossen werden, vor zehn Jahren waren es noch 18 Milliarden. Dieses Geld fehlt bei … siehe oben.

Hätten wir den Experten zugehört und mit ernsthaften Reformen vor 20 Jahren begonnen, dann würden die Jungen noch eine Pensionsperspektive vorfinden.

WWarum verzeichnen wir auf der einen Seite den größten Arbeits- und Fachkräftemangel seit 50 Jahren – und kriegen auf der anderen Seite mehr als 300.000 Arbeitslose nicht in Beschäftigung? Die Politik überlegt sich alles Mögliche: Kinder zu betreuen, damit mehr Frauen arbeiten können. Die Bedingungen für angehende Pensionisten zu verbessern, damit Ältere länger im Job bleiben. Die Voraussetzungen für die Zuwanderung zu lockern, damit andere die Arbeit für uns erledigen. Kaum gedreht wird an der großen Schraube, die eigentlich nahe liegt: Die Rahmenbedingungen für Arbeitslose so zu gestalten, dass diejenigen, die bloß nicht wollen, auch einen Job annehmen. Das wäre übrigens ein Teil der Arbeitsmarktreform gewesen, die Schwarz und Grün lapidar für gescheitert erklärt haben. Warum bauen wir einen Tunnel, in dem kaum einer fahren wird? Kluge Projektbetreiber haben es von Anfang an gesagt: Der Bau des Brenner-Basistunnels ist die eine Sache. Wenn es jedoch weder eine Pflicht zur Verlagerung von der Straße auf die Schiene noch die nötigen Zulaufstrecken gibt, dann wird daraus nichts als ein großes, sündteures schwarzes Loch. Es sieht leider so aus, als ob die Mahner recht behalten würden. In zehn Jahren soll der Tunnel eröffnet werden und in Bayern ist noch nicht einmal die Trassenführung für die Zulaufstrecke klar.

Warum ist ein Zaun die schlechteste Lösung? Es ist eine Tatsache: Die EU–Außengrenze ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Nun schlagen manche Politiker vor, eine Grenze, wenn man sie schon hat, auch ernsthaft zu überwachen. Das wird heftig kritisiert. Es ist schon klar: Grenzsicherung allein ist nicht alles. Es braucht zusätzlich dringend Asylannahmestellen im Ausland und eine drastische Erhöhung der Entwicklungshilfe, um die Lebenssituation der Menschen außerhalb der EU zu verbessern. Was aber ist falsch daran, wenn eine Staatengemeinschaft ihre Grenzen auch sichert und kontrolliert?

Die Liste ist willkürlich, unvollständig und subjektiv. Aber es würde schon reichen, auf diese Fragen befriedigende Antworten zu bekommen. Sieht allerdings nicht so aus, als ob „da oben“ irgendjemand zuhören würde.

eco. mmentar 8

VON KLAUS SCHEBESTA

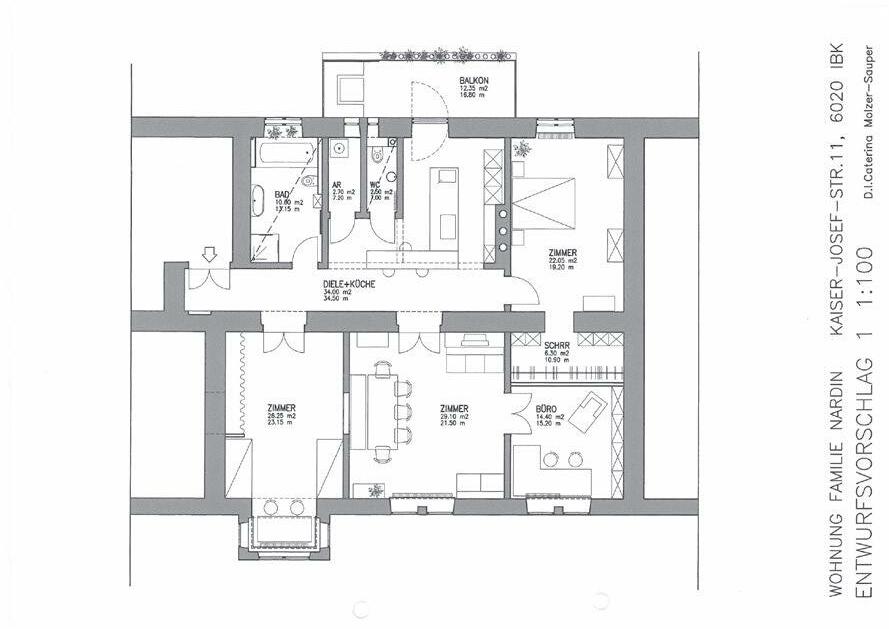

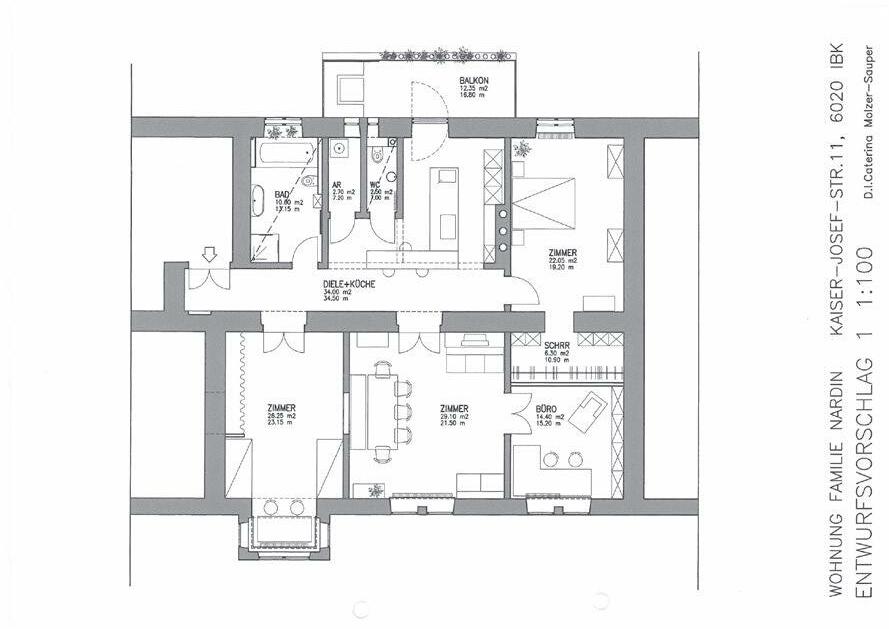

NÄHERE INFOS UNTER NARDIN@ECONOVA.AT ODER 0676/3344422 EXKLUSIVE

( 147 m 2 )

Kaiser-Josef-Straße, Innsbruck | 1. Stock | gegenüber Klinik | verkehrsberuhigte Lage | inklusive Kellerabteil | ab Mai 2023 | Miete € 2.300,– exkl. Betriebskosten | keine Maklergebühr

ALTBAUWOHNUNG

eco. porträt 10 © ANDREAS FRIEDLE

11¾ FRAGEN AN URSULA MUIGG

1. Wer sind Sie? Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Innsbruck und dem Gerichtspraktikum habe ich 2006 beim ÖAMTC Tirol in der Rechtsabteilung begonnen. Mobilität, Reisen und Fortbewegungsmittel aller Art haben mich schon immer interessiert und begeistert, daher bin ich sehr stolz darauf, dass ich seit Anfang dieses Jahres den ÖAMTC Tirol als Direktorin leiten darf.

2. Warum, glauben Sie, haben wir Ihnen geschrieben? Weil der größte Verein Tirols eine neue Landesdirektorin hat.

3. Wie lautet Ihr Lebensmotto? Bleibe neugierig und optimistisch und behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.

4. Was macht Sie stolz? Vor allem meine Familie und dass ich den außergewöhnlichen Verein ÖAMTC Tirol leiten darf.

5. Was bedeutet für Sie Luxus? Ein entspanntes Wochenende mit meiner Familie, ein gutes Buch und die Aussicht auf die Berge Tirols, die ich sowohl aus meinem Bürofenster als auch von zu Hause genießen und daraus Kraft tanken kann.

6. Mit welcher bereits verstorbenen Persönlichkeit würden Sie gerne einen Abend verbringen? Mit Maria Theresia von Österreich, weil sie eine außergewöhnliche Frau mit Visionen und Weitblick war. Bei einem Glas Wein würde ich mich gerne mit ihr über ihr Leben und ihre Politik unterhalten.

7. Was ist das ungewöhnlichste Thema, über das Sie richtig viel wissen? Ich probiere immer mal wieder etwas Neues aus – vor einiger Zeit habe ich begonnen, mich mit dem Brotbacken zu beschäftigen und weiß ziemlich viel über Sauerteig und optimale Gehzeiten.

8. Ihr Leben in Fahrzeugen: Wenn Sie den größten Meilensteinen in Ihrem Leben je ein Fahrzeug zuordnen müssten, welche wären das? Warum? • MATURA: VW Käfer, als Zeichen für Aufbruch und Veränderung der Mobilität. • ABSCHLUSS STUDIUM: Aston Martin, weil spritzig und als James-Bond-Auto gefinkelt. • HEIRAT UND GEBURT MEINER KINDER: Ein Volvo oder Volkswagen als Sinnbild für Verlässlichkeit. • GESCHÄFTSFÜHRUNG ÖAMTC TIROL: Ein Schiff mit einer großen Mannschaft und einer wichtigen Ladung für unsere Mitglieder.

9. Was macht für Sie gute Führung aus? Ein respektvoller und offener Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine klare Linie.

10. Welche (Charakter-)Eigenschaften sind Ihnen bei Mitarbeitern wichtig? ÖAMTC-Mitarbeiter*innen müssen Menschen mögen und ihnen helfen wollen. Die exzellente, fachkundige und freundliche Betreuung unserer Mitglieder sowie Teamfähigkeit sind oberstes Gebot.

11. Mit welchem Gefühl blicken Sie ins heurige Jahr? Mit einem sehr positiven. Die jüngsten Zeiten waren und sind schwierig genug, aber die positiven Gedanken und Gefühle kann mir niemand wegnehmen.

11¾ : WELCHE FRAGE WOLLTEN SIE SCHON IMMER BEANTWORTEN, NUR HAT SIE NOCH NIE JEMAND GESTELLT?

MUIGG: Es ist zwar zum Glück nicht so, dass mir diese Frage noch nie gestellt wurde, aber am liebsten wären mir im Moment Anfragen von guten KFZ-Techniker*innen, die gerne beim ÖAMTC Tirol arbeiten wollen.

eco. porträt 11

EINE FRAGE DER ZEIT

In der heutigen Schnelllebigkeit scheint die kostbare Ressource Zeit stetig knapper zu werden. Und manchmal würde man sie einfach gerne anhalten. Das Online Research Institut Marketagent hat rund 105.500 Menschen quer über den Globus zu ihrem Verhältnis zur Zeit befragt.

Unser Tipp für 2023: Probier’s mal mit Gemütlichkeit!

70 %

43 %

70 %

HALTEN PÜNKTLICHKEIT FÜR WICHTIG, UM DEN TAG PLANEN ZU KÖNNEN. 72 % DER BEFRAGTEN – VOR ALLEM MÄNNER – BESITZEN EINE ARMBANDUHR.

DER BEFRAGTEN FINDEN, DIE ZEIT RENNT IHNEN ZU SCHNELL DAVON.

FÜHLEN SICH EINMAL ODER MEHRMALS TÄGLICH GESTRESST. ÖSTERREICH LIEGT MIT 38 % IM GROBEN WELTWEITEN SCHNITT.

„Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“

GEORGE ORWELL, SCHRIFTSTELLER

40 %

GEBEN AN, DASS SIE DURCH DIE CORONAPANDEMIE MIT ALL IHREN BEGLEITERSCHEINUNGEN ZEIT VERLOREN HABEN.

90 %

VERSPÜREN ZUMINDEST HIN UND WIEDER DEN WUNSCH, DIE ZEIT ANHALTEN ZU KÖNNEN, UM EINE VERSCHNAUFPAUSE ZU HABEN.

ASTRID LINDGREN, SCHRIFTSTELLERIN

38 STUNDEN

ARBEITEN DIE ÖSTERREICHER*INNEN IM SCHNITT PRO WOCHE UND LIEGEN DAMIT IM WELTWEITEN MITTELFELD. ÜBER DIE HÄLFTE WÜRDEN GERNE WENIGER STUNDEN MIT ARBEIT VERBRINGEN

12 STUNDEN

WERDEN HIERZULANDE PRO WOCHE DURCHSCHNITTLICH FÜR DIE ARBEIT IM HAUSHALT AUFGEWENDET. RUND EIN DRITTEL DER ÖSTERREICHER*INNEN WÜRDE GERN WENIGER ZEIT DAFÜR BENÖTIGEN.

DIE LIEBSTE TAGESZEIT

26 % DER BEFRAGTEN WELTWEIT HALTEN DEN ABEND FÜR DIE SCHÖNSTE TAGESZEIT, GEFOLGT VOM MORGEN MIT 23 %.

Unterschiede gibt es vor allem zwischen den Generationen: Während die jüngeren Befragten eher Morgenmuffel und dafür lieber Nachtschwärmer sind, wird mit steigendem Alter der Morgen wichtiger als die späten Stunden des Tages. Auch zwischen den Kontinenten gehen die Geschmäcker auseinander. In Afrika und Lateinamerika wird die Nacht wesentlich öfter als Lieblingszeit genannt als von den Europäer*innen.

Quelle: Marketagent.com

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen.“

5 % MITTAG 11 % VORMITTAG 23 % MORGEN

NACHMITTAG ABEND NACHT

26 % 18 % 17 %

Yey ... Flaute!

Bei seinem Wirtschaftsausblick Mitte Jänner startet Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser optimistisch ins neue Jahr. Mit der Ankündigung einer Wirtschaftsflaute nämlich. In Anbetracht dessen, dass man eine Rezession erwartet hat, ist das tatsächlich eine gute Nachricht, und wenn man weiß, welche Rolle die Psychologie in Sachen wirtschaftliche Stimmungslage spielt, ist es wohl nicht verkehrt, ein wenig Optimismus zu verbreiten. So wird die Tiroler Wirtschaft 2023 voraussichtlich zwar nur moderat wachsen, aber immerhin WIRD sie wachsen. „Nach einem insgesamt kräftigen Wachstum von real rund sechs bis sieben Prozent der Bruttowertschöpfung im Jahr 2022 gehen wir davon aus, dass Tirol im Jahr 2023 – trotz Schwächephase im ersten Quartal – ein reales Wirtschaftswachstum von bis zu zwei Prozent erreichen kann, was über dem Österreichschnitt liegt“, glaubt Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit der Wirtschaftskammer Tirol. In Summe habe der Wirtschaftsstandort Tirol die Krisen schneller verkraftet als erwartet, Ende 2023 soll das Vor-Coronaniveau erreicht sein. Auffallend ist, dass sich die wirtschaftliche Lage vor allem bei den Produktionsbetrieben im Vergleich zur Situation von vor einem Jahr deutlich eingetrübt hat, während sich der Tourismus wieder äußerst zufrieden zeigt. Über die Branchen hinweig zeichnet sich sohin ein ausgeglichenes Bild, was zeigt, dass der Branchenmix Tirols Wirtschaft durchaus austariert. Während in der Pandemiezeit die Industrie und Bauwirtschaft die Konjuktur stützten, ist es 2023 der Tourismus. Die größten Herausforderungen sehen die Leitbetriebe wenig überraschend in den hohen Energie- und Rohstoffpreisen, dem Arbeitskräftemangel sowie den Arbeitskosten, auch die Zinswende macht sich bemerkbar. Prognosen waren schon immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen (vermeintlich gesagt von Karl Valentin). Leichter ist es ob der derzeitigen Gemengelage nicht geworden. In diesem Sinne: Schau ma mal.

wirtschaft & unternehmen WIRTSCHAFT 14

NACHHALTIGE LÖSUNGEN

Das Thema Auto ist in vielen Bereichen schon lange zum Politikum geworden. Das Thema Parken ist es nicht minder. Vor allem im städtischen Bereich braucht es verkehrstechnisch sinnvolle und nachhaltige Lösungen – das schließt kluge Parkkonzepte mit ein. Die BOE Parking & Real Estate betreibt zwölf Garagenobjekte in Innsbruck und hat kürzlich zu einem Arbeitsgespräch mit der Stadt Innsbruck geladen. „Für uns sind die Herausforderungen vielfältig: Es gilt, die Erreichbarkeit der Innenstadt mit Handel und Tourismus mit entsprechend dynamischen Verkehrsleitsystemen auszustatten und damit auch die Bewohner*innen der Stadt zu entlasten. Um möglichst viele neue Nutzungsmöglichkeiten an der Oberfläche zu erhalten, müssen wir zusätzlich notwendige Parkmöglichkeiten – wenn möglich durch unterirdische Garagen – schaffen“, so Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Aus den Umlandgemeinden, touristischen Regionen und Plateaus kämen täglich tausende Menschen in die Stadt. Es gelte daher sowohl dem Lebensraum als auch dem Wirtschaftsraum Qualität zu erhalten und aktuelle wie künftige Verkehrsströme zu planen. „Gerade im städtischen Raum ist uns die Planung und Umsetzung möglichst effizienter und nachhaltiger Projekte ein großes Anliegen“, sagt Mario Delmarco, BOE Parking & Real Estate. Allein in der Maria-Theresien-Straße bewegen sich täglich rund 40.000 Menschen. „Hier betreiben wir als BOE auch mehrere Garagen mit direktem Zugang. Aber auch hier benötigt es in Zukunft grundlegend neue Konzeptionen, Stichwort E-Mobility, die nicht nur Autos, sondern auch Mopeds und Fahrräder betrifft, was wiederum den Ausbau einer notwendigen Infrastruktur wie der Errichtung von E-Ladestationen mit sich bringt“, meint Delmarco. Der Arbeitsauftrag ist also klar, wir freuen uns auf Lösungen.

Marina Bernardi, Chefredaktion

UmkehrSchluss

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wären Sie an irgendeiner Stelle anders abgebogen?

Wir treffen täglich ziemlich viele Entscheidungen, viele davon unbewusst und die meisten sind nicht unbedingt wichtig. Ob man ein Marillen- oder Pfirsichjoghurt kauft, wird vermutlich wenig Einfluss auf Ihr weiteres Leben haben (es sei denn, Sie sind eventuell gegen eins der beiden allergisch). Und dann gibt es Entschlüsse, die prägen das Leben entscheidend mit. Nach einigen Jahren des Mit-dieser-Entscheidung-vor-sich-hin-Lebens kann es passieren, dass man sich rückblickend vielleicht besser anders entschieden hätte. Wissen kann man es natürlich nie. Meist kommen solchen Gedanken, wenn man ohnehin mit dem Status quo hadert, dann erscheint jede andere Option per se schon als die bessere. Das Gute ist: Wir können viele Entscheidungen in unserem Leben revidieren – weil wir klüger geworden sind oder sich gänzlich neue Möglichkeiten auftun – und mitunter auch dorthin zurückkehren, wo wir das letzte Mal vermeintlich falsch abgebogen sind. Zumindest aber können wir den eingeschlagenen Weg verlassen und nach einem anderen suchen. Das wird nicht immer ohne Kollateralschäden funktionieren, manche Themen aber sind zu wichtig, um die Kehrtwende nicht wenigstens zu versuchen. Im Kleinen mag es nur das einzelne Individuum betreffen (was für denjenigen natürlich unschön, aber zumindest gesamtheitlich nicht wirklich relevant ist), bei den richtig großen Themen geht es aber um uns alle als Kollektiv. Und in manchen Bereichen um nichts weniger als die Menschheit. Beim Klima zum Beispiel, beim Thema Gerechtigkeit, der globalen Ernährung oder Armut. Während man sich im Privaten noch um die ein oder andere Wende-Entscheidung herumbequemen kann, braucht‘s bei den wirklich großen Problemen rasches Handeln. Bevor ganz Schluss ist mit Umkehr.

Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at

eco. wirtschaft 15

Die Geschäftsführer von City-Parking (Deutschland) Josef Solnier und Tobias Schwinger suchen mit dem Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber und Mario Delmarco, BOE Österreich, nach sinnvollen, nachhaltigen Parklösungen für die Stadt.

eco. mmentar

© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE © TANJA CAMMERLANDER

„Es ist ein verbreiteter menschlicher Fehler, bei schönem Wetter nicht mit Stürmen zu rechnen.“ NICCOLÒ MACHIAVELLI

KEIN SPIEL MEHR

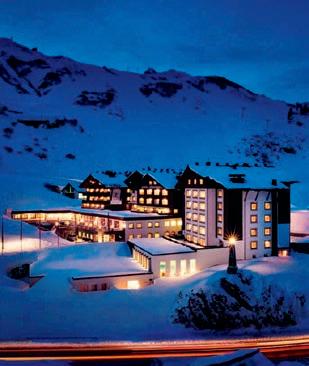

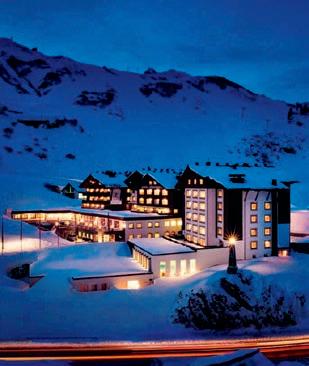

Wenn wir 2023 vom Internet einer neuen Generation, dem Web 3.0, Metaversum, NFT, Blockchain, Crypto und Avataren sprechen, sprechen wir von der Technologie – nicht von ihrer Anwendung. Dieses Narrativ wird sich in den kommenden Monaten ändern. Der Hype kommt zur Ruhe. Es folgt das Erwachen in virtuellen Realitäten.

Am 5. Oktober 2023 startet in Kitzbühel die dreitägige internationale Metaverse-Konferenz Metagonia. Als erste disruptive Alternative zu etablierten Formaten entmystifiziert sie die Technologie der Zukunft und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sie öffnet das Tor in neue digitale Welten für 99 Prozent unserer Gesellschaft. Tiroler Unternehmer*innen ermöglicht die Metagonia eine neue, ungeahnte Beziehung mit der neuen Technologie einzugehen. Sie befähigt die Teilnehmer*innen, das Internet einer neuen Generation – genannt Web3 – zu entdecken und zu verstehen, um neue Erlösquellen zu schaffen. Angetrieben von Kreativität, Vorstellungskraft und Visionen schafft die Konferenz einen lebensnahen Zugang zu neuen digitalen Welten. Eingebettet in die wundervolle Bergwelt der Kitzbüheler Alpen, zwischen Avataren und Avantgarde, Blockchain und Bergwelt, Crypto und Cocktails bietet sich ein vielfältiges und komplexes Themenspektrum, das internationale Top-Speaker*innen lebensnah, einfach und verständlich vermitteln und anwendbar machen. Beruflich oder privat.

Tiroler Unternehmer*innen profitieren von der Teilnahme an der Metagonia, da sie die neuesten Entwicklungen einfach und verständlich vermittelt bekommen, Netzwerke aufbauen und neue Kunden und Partner finden können. Sie treffen auf internationale Gäste und auf Tatendränger*innen der Ge-

neration Z, auf der Suche nach realen beruflichen Herausforderungen in digitalen Welten.

Die intime Atmosphäre ermöglicht es, mit führenden Experten aus der Branche zu sprechen und Einblicke in lebensnahe Beispiele zu erhalten: Welche digitalen Welten entstehen gerade, wie betritt man sie und wie erscheinen digitale Identitäten?

Wie nutzt man digitale Güter? Was gilt es zu beachten? Eine einzigartige Gelegenheit, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die neuesten Entwicklungen zu verfolgen, um sachliche und fachlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Potenzial der Metagonia sorgt auch im Bezirk Kitzbühel für wirtschaftliches Momentum. Bisher unerreichte Gästegruppen, hohes internationales Interesse und nicht zuletzt das positive Image, Zukunftsthemen zu belegen, heizen die Fantasie der Stadt Kitzbühel, des Kitzbüheler Tourismusverbandes und der Bergbahn AG Kitzbühel an, die als Partner die Veranstaltungsplattform Metagonia unterstützen. Mehr dazu auf Seite 48.

eco. mmentar 16

VON PETER BECKE

„Beim Thema Web3 hat man das Gefühl, jeder versucht einem den Backofen zu erklären, statt Kuchen zu backen.“

WEST PARK INNSBRUCK

WIR BIETEN

- ein attraktives Büro-, Labor- bzw. Gewerbeobjekt in zentrumsnaher TOPLAGE

- Mietflächen ab 100m² zu ATTRAKTIVEN MIETZINSEN

- zukunftssichere Bürostandards durch räumliche und digitale FLEXIBILITÄT

- multifunktionale Arbeitswelten mit gewinnbringenden SYNERGIEN

- alternative Energiekonzepte mit Grundwasserwärmepumpe, Baukernaktivierung sowie großflächiger PV-Anlagen zur SENKUNG DER LAUFENDEN BETRIEBSKOSTEN

- eine gesamtheitliche Betrachtungsweise von Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Erreichung der KLIMAAKTIV- oder ÖGNI-ZERTIFIKATE

- einen barrierefreien Arbeitsort für Menschen mit hohen Ansprüchen an SOZIOKULTURELLE UND FUNKTIONALE QUALITÄT

- naturnahe Grünanlagen als Erholungszonen und als wichtige ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN

- eine 2-geschossige Tiefgarage für ausreichend PARK- UND LAGERMÖGLICHKEITEN

Projektentwickler: WEST PARK Immobilien GmbH & Co KG

Stadtteil:

Innsbruck - Höttinger Au

Adresse: Exlgasse

Baubeginn: bereits erfolgt im Q IV/2022

Fertigstellung: geplant Q I/2025

MIETANFRAGEN AN:

bauwerk Immobilien GmbH I Hr. Michael Scheidle I T. +43.512.284338 I info@bauwerk.tirol I www.bauwerk.tirol

eine Kooperation der bauwerk Gruppe & Seidemann Holding

Immobilien und

bauwerk

BITTE WENDEN!

Unser kollektiver Umgang mit den endlichen Ressourcen der Erde zeugt positiv betrachtet sowohl von menschlichem Tatendrang und ökonomischem Vorwärtsstreben, kritisch besehen aber auch von hartnäckiger Zukunftsvergessenheit, Hybris – gestern galt sie der Produktion, heute dem Konsum – und globaler Gerechtigkeitsblindheit. Letztere Aspekte treten in den vergangenen Jahrzehnten immer nachdrücklicher in den Vordergrund.

TEXT: MARIAN KRÖLL

TEXT: MARIAN KRÖLL

eit mindestens 50 Jahren, wahrscheinlich aber noch viel länger, ist allgemein bekannt, dass sich endliche planetare Ressourcen nicht beliebig lange mit unendlichem, teils exponentiellem Wachstum vertragen. Mit seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ hat der einflussreiche Thinktank – nicht für seinen Mangel an Visionen bekannt – bereits 1972 darauf hingewiesen, dass exponentielles Wachstum binnen hundert Jahren an die absoluten Wachstumsgrenzen des Planeten führen könnte. Die Hälfte dieser Zeit ist verstrichen, die Szenarien, die der Club of Rome aufgezeigt hat, sind teilweise bereits eingetroffen.

Schon in den 1970er-Jahren formulierte man im Bericht, dass es mit dem sanften Drehen an ein paar Stellschrauben nicht getan sein würde: „Unsere gegenwärtige Situation ist so verwickelt und so sehr Ergebnis vielfältiger menschlicher Bestrebungen, daß keine Kombination rein technischer, wirtschaftlicher oder gesetzlicher Maßnahmen eine wesentliche Besserung bewirken kann. Ganz neue Vorgehensweisen sind erforderlich, um die Menschheit auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums auf Gleichgewichtszustände führen.“ Der Bericht war indes weniger als Weissagung gedacht denn als Denkanstoß, der sensibilisieren sollte für das Verhalten komplexer Systeme, die Dynamiken exponentiellen Wachstums und die Risiken, die erst mit Verzögerung schlagend werden.

Eine Analogie aus der Klimaforschung sind die ebenso vielzitierten wie oft missverstandenen Kipppunkte. Das Klimasystem kann nämlich höchst nichtlinear reagieren, und steht dieses System nahe an der Kippe, können bereits kleine Änderungen – etwa in der Temperatur – für weitreichende, irreversible Folgen sorgen. Die Wissenschaft hat zwischenzeitlich 16 dieser Kippelemente identifiziert, eine Begrenzung des globalen durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf zwei Grad – das ohnehin bereits ambitionierte Zwei-Grad-Ziel –dürfte nach dem Stand der Forschung nicht ausreichen, um alle diese zu stabilisieren.

SCHUBUMKEHR

Heute ist evident, dass zahlreiche Ressourcen der Erde chronisch übernutzt werden und das mögliche Gegenmittel, das dieses Problem zwar nicht beheben, aber doch signifikant lindern kann, die Kreislaufwirtschaft, noch in den Kinderschuhen steckt. Folgt man dem neuen Club-of-Rome-Bericht „Earth for All“, er trägt den vielsagenden Untertitel „Ein Survivalguide für unseren

Planeten”, dann braucht es nicht bloß eine Kehrtwende, sondern derer gleich fünf, allesamt außerordentlich, um das Ruder noch herumzureißen.

Nun könnte man berechtigterweise fragen, ob es nicht auch eine Nummer kleiner ginge. Den potenziell monströsen Folgen eines More-of-the-Same kann man aber auch mit steilen Ansagen begegnen, um die Dimension der Herausforderung zu verdeutlichen. Die Szenarien des Club of Rome sind allesamt nicht aus der Luft gegriffen, sondern Ausfluss eines komplexen Rechenmodells, dem eine große Menge an Variablen und damit Daten zugrunde liegen. Das Earth4All-Modell berücksichtigt dabei kausale Rückkopplungen, die komplexe Systeme kennzeichnen. Die Marschrichtung ist klar: Es geht um die Wurst, um nichts Geringeres als die Zukunft der Menschheit. Der eingeschlagene Pfad soll verlassen werden, was die Armut, die Ungleichheit, die Geschlechterverhältnisse, die Ernährung und nicht zuletzt das Energiesystem betrifft. All das soll im globalen Maßstab geschehen, und zwar am besten gestern. Geht alles seinen gewohnten Gang, wird den Menschen die Entscheidung über die Gestaltung der Zukunft abgenommen, sind wir doch auf dem besten Weg, die Grenzen des Wachstums aufgezeigt zu bekommen, anstatt uns bewusst für unsere eigenen entscheiden zu können. Das Selbstbeschwichtigungsmantra „Alles wird gut!“ verfängt nicht mehr. Heute sind wir noch einen Schritt vom Abgrund entfernt, morgen sind wir, wenn alles so weitergeht, vielleicht schon einen Schritt weiter.

Man muss kein allzu großer Pessimist sein, um anzuzweifeln, dass sich das alles ausgehen wird. Die möglichen Konsequenzen, die weiteres Zögern und ein Weitermachen wie bisher zeitigen könnten, sind allerdings zu schwerwiegend, um nicht die Kehrtwende zumindest zu versuchen. Das internationale politische System ist nicht dazu angelegt, vorbehaltlos zu kooperieren. Supranationale Instanzen sind häufig zahnlos oder aber gelähmt. Das gilt vor allem in instabilen Wendezeiten, in denen einzelne Staaten anscheinend die Weltordnung neu ausverhandeln wollen und dafür das Schlachtfeld als ebenso legitime wie geeignete Arena betrachten. Eigentlich bräuchte es so etwas wie eine Weltinnenpolitik, um die Herausforderungen koordiniert in Angriff nehmen zu können und Trittbrettfahrer abzuschrecken.

eco. titel 20

Geht alles seinen gewohnten Gang, wird den Menschen die Entscheidung über die Gestaltung der Zukunft abgenommen, sind wir doch auf dem besten Weg, die Grenzen des Wachstums aufgezeigt zu bekommen, anstatt uns bewusst für unsere eigenen entscheiden zu können.

UNGLEICHGEWICHTSZUSTÄNDE

Von einem Gleichgewichtszustand ist die Menschheit global weit entfernt, die Ungleichheit nimmt punktuell sogar zu. Die globalen Vermögensungleichheiten sind noch ausgeprägter als die Einkommensungleichheiten. „Die globalen Ungleichheiten scheinen heute ungefähr so groß zu sein wie auf dem Höhepunkt des westlichen Imperialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts“, heißt es im Bericht zur weltweiten Ungleichheit 2022. Mit dieser Einkommens- und Vermögensschieflage geht zwangsläufig auch eine ökologische Unwucht einher. Eine durchschnittliche Person emittiert gemäß Ungleichheitsbericht 6,6 Tonnen Kohlendioxidäquivalent (CO2) pro Kopf und Jahr. „Die obersten zehn Prozent der Emittierenden sind für fast 50 Prozent aller Emissionen verantwortlich, während die unteren 50 Prozent nur zwölf Prozent der Gesamtemissionen produzieren“, heißt es dort. Dass sich besonders idealistische und besorgte Menschen irgendwo festkleben, weil sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und ihre jeweiligen Regierungen zum Handeln bewegen oder vielmehr zwingen wollen, ist weniger schlimm als der Umstand, dass sich allzu viele Länder politisch festgeklebt haben an Positionen, die um der Vernunft willen längst hätten aufgegeben werden müssen. Vieles, was bereits in der Vergangenheit hätte getan werden können, wurde bestenfalls verschlafen, schlimmerenfalls boykottiert oder gar sabotiert. Klimakleben ist sicher nicht besonders klug, es ist ein Akt der Verzweiflung und des zivilen Ungehorsams gegen eine Politik, die sich selbst einzementiert hat und nur sehr träge auf Notwendigkeiten für Veränderungen reagiert, für welche die Gesellschaft vielleicht schon eher bereit ist. Trägheit und Defätismus können gerade in der Klimapolitik zu Self-Fulfilling-Prophecies werden. Es sind in erster Linie die Bürger*innen, die es in der Hand haben, in und außerhalb der Wahlzelle mehr Druck auf ihre Regierungen auszuüben, aktiv zu werden. Es versteht sich von selbst, dass die angeregten Kehrtwenden auf der globalen Bühne vollzogen werden müssen. Das heißt freilich nicht, dass nicht auch auf den darunterliegenden Ebenen – vom Individuum über die Familie und innerhalb jeder Gebietskörperschaft – der Boden für einen „Giant Leap“, wie das positivste Szenario im Bericht heißt, bereitet werden kann.

DIE IDEE IST GUT, DOCH DIE WELT NOCH NICHT BEREIT

Im Gegensatz zu den Dinosauriern ist es kein unvorhersehbarer, plötzlicher Asteroideneinschlag, der der Menschheit die Lebensgrundlagen entzieht. Das besorgt sie offenbar selbst, (Fort)schritt für (Fort)schritt. Es könnte als besonders zynische Form der Gerechtigkeit gelesen werden, dass ausgerechnet das, was der Mensch unablässig zerstört, ihn letztlich selbst zerstört. Die zukünftigen Herausforderungen werden nicht kleiner, ganz unabhängig davon, welcher Weg eingeschlagen wird.

Es ist nicht alles verloren. Der Mensch ist, wenn er sich darauf besinnt, doch auch ein vernunftbegabtes Wesen, das durchaus imstande ist, mit widrigen Bedingungen zurande zu kommen. Eine Spezies, die vielleicht sogar fähig ist, Wirtschaft und Zusammenarbeit für ein gedeihliches Zusammenleben auf dieser Erde – eine andere haben wir nicht – anders zu denken. Resilient zu sein, wie es heute heißt, und ein wirklich weltumspannendes Projekt anzugehen, das im Wortsinn TOO BIG TO FAIL ist.

Im Anthropozän hat der Mensch das Fliegen gelernt und sich „über die vom Holozän gesetzten Grenzen hinauskatapultiert“, steht im Bericht. Nun ist es Zeit, zur Landung anzusetzen, die wir noch selbst gestalten können. Eine sanfte Landung, welche die Erde für alle zu einem Ort macht, um in Würde und relativer Stabilität leben zu können.

CLUB

OF ROME

Der Club of Rome wurde 1968 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Experten unterschiedlicher Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein.

Das Buch „Earth for All“ ist der neue Bericht des Club of Rome, erschienen im September 2022 und damit 50 Jahre nach „Die Grenzen des Wachstums“. Oekom Verlag, 256 Seiten, EUR 25,–

21 eco. titel

Dass sich besonders idealistische Menschen irgendwo festkleben, weil sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen wollen, ist weniger schlimm als der Umstand, dass sich allzu viele Länder politisch festgeklebt haben an Positionen, die um der Vernunft willen längst hätten aufgegeben werden müssen.

22

Anders als im Film „Don’t look up“ ist Markus Ohndorf einer, der sich gern den Tatsachen stellt. Schon von Berufs wegen.

„WIRD DIE NATUR CHRONISCH ÜBERNUTZT, IST IRGENDWANN NICHTS MEHR ÜBRIG“

Mit dem Umweltökonomen Markus Ohndorf von der Universität Innsbruck haben wir den neuen Bericht des Club of Rome seziert, über Ressourcenübernutzung, Wohlstandsmaßstäbe, Finanzarchitekturen und die Pflicht des Wissenschaftlers gesprochen, bei existenziellen Fragen seinen Elfenbeinturm zu verlassen.

INTERVIEW & FOTOS: MARIAN KRÖLL

ECO.NOVA: Geht es nach dem Club of Rome, soll es nicht nur eine, sondern gleich fünf Kehrtwenden für zukünftige Generationen richten. Die Armut soll beendet werden, die eklatante globale Ungleichheit beseitigt, Frauen sollen ermächtigt werden, ein für Menschen und Ökosysteme gesundes Nahrungsmittelsystem aufgebaut sowie der Übergang zu sauberer Energie vollzogen werden. Das sind gleich mehrere Paradigmenwechsel. Glauben Sie an diesen „Giant Leap“ oder wird es eher ein ebenfalls beschriebenes „Too Little too Late“-Szenario werden?

MARKUS OHNDORF: In diesen Szenarien findet sich eine optimistische und eine pessimistische Weltsicht wieder. Das, was bisher in Bezug auf den Klimawandel getan wurde, ähnelt sehr stark dem „Too Little too Late“-Szenario. Wir hinken hinten nach und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es so weitergeht. Mittlerweile gilt das 1,5-GradZiel als verfehlt. Das Pariser Klimaschutzübereinkommen wurde als Nachfolger des Kyoto-Protokolls gefeiert, es muss sich aber erst noch bewähren. In Europa hat die Klimaschutzpolitik zwar eine starke Tradition, es ist allerdings fraglich, ob sich das auf die Welt überträgt.

Selbst das, was die EU tut, würde umgelegt auf die Welt nicht reichen, um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen. Das würde nicht reichen, aber ge-

rade in meinem Berufsfeld hofft man noch, dass noch der große Durchbruch kommt.

Die Wirtschaft scheint in einer Abhängigkeit vom Wachstum gefangen. Wie könnte aus Ihrer Sicht eine Postwachstumsökonomie aussehen? Kann eine solche im doppelten Sinn nachhaltig funktionieren? Mit dem Club-of-Rome-Bericht ist etwas klarer geworden, was Wachstumskritik eigentlich bedeutet. Es ist keine Kritik am Wachstum, an der kontinuierlichen Schaffung eines Mehr an Werten. Das ist moralisch nicht fragwürdig. Die Frage ist, wie man zu diesem Mehrwert kommt.

Durch eine fortwährende Übernutzung natürlicher und endlicher Ressourcen. Es ist tatsächlich diese Übernutzung, die moralisch fragwürdig ist, nicht das Wachstum an sich. Könnte man dieses Wachstum erzeugen, ohne die Ressourcen zu übernutzen, und es fair verteilen, würde sich niemand daran stoßen.

Ist die globale Ungleichheit die Mutter aller Probleme? Das könnte man so sehen. Ich bin nicht sicher, ob die Ungleichheit Ursache oder Wirkung ist. Man muss dem Club of Rome zugutehalten, dass sich mittlerweile die Ansicht durchgesetzt hat, dass arme Länder in jedem Fall wachsen dürfen. Es wäre unmoralisch, da nicht zu differenzieren.

Ist der Wohlstand auf der Erde ein Nullsummenspiel? Wenn Wohlstand ohne die negativen Begleiterscheinungen – wie die Übernutzung der Ressourcen – geschaffen werden kann, dann ist das kein Nullsummenspiel. Als Ökonomen gehen wir davon aus, dass Dinge in zusätzliche Werte transformiert werden können.

Ist das BIP noch die geeignete Messgröße, um wirtschaftliche und soziale Prosperität zu messen? Was halten Sie vom im Bericht vorgeschlagenen Wohlergehensindex? Das BIP ist kein gutes Wohlstandsmaß. Das weiß jeder, der sich damit

eco. titel 23

„Aus umweltökonomischer Sicht ist die Besteuerung der Ressourcennutzung statt Arbeit oder Kapital oder irgendwelche Märkte immer vorteilhaft.“

MARKUS OHNDORF

beschäftigt. Die Frage ist aber immer, ob alternative Vorschläge besser sind.

Dennoch gibt es eine Fixierung auf das BIP als Maß der Dinge. Weil es eine so schön einfache Zahl ist, die einfach zu vergleichen ist. Daran krankt auch der Wohlergehensindex. Die Grenzen der Aussagekraft des BIP sind inzwischen wissenschaftlich so viel diskutiert worden, dass man sie kennt und bei Vergleichen mitdenkt. Bei diesem Wohlergehensindex, den der Club of Rome als Alternative vorgeschlagen hat, lässt sich jede einzelne Komponente kritisieren. Für das Kriterium „Verbundenheit“ werden in den Modellrechnungen dort die Staatsausgaben pro Kopf als Maß herangezogen werden. Das heißt, dass ich auch ein hohes Maß an Verbundenheit erreichen kann, wenn die Staatsausgaben sehr ineffizient sind oder das Geld verschleudert wird.

Ist es dennoch sinnvoll, die Aufmerksamkeit vom BIP wegzulenken und den Sinn dafür zu schärfen, dass es auch noch andere wichtige Dinge gibt, an denen man sich orientieren könnte? Da bin ich ganz dafür. Allerdings sollte es nicht zu simpel sein. Für das Kriterium „Natur“ verwenden die Modellrechnungen des Club of Rome etwa ausschließlich die Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur. Der Klimawandel ist sicher global betrachtet das dringendste Problem unserer Zeit, es gibt aber eine ganze Menge regionaler Umweltprobleme, die unberücksichtigt bleiben. Die Idee ist gut,

aber die herangezogenen Maßzahlen greifen häufig zu kurz. Beim BIP wissen wir, was wir daraus herauslesen können und was nicht.

Der Club of Rome schlägt auch eine Transformation der globalen Finanzarchitektur und neue Wirtschaftslogik vor. Kritisiert wird vor allem der Rentierkapitalismus, in dem Geld mit Geld und dem schwankenden Wert bestimmter Vermögenswerte verdient werde, unter anderem als „nicht nachhaltiges Monopolyspiel“. Können Sie diese Kritik nachvollziehen oder woran krankt die bestehende Ordnung tatsächlich? Beim Zusammenbruch der Kryptowährungsmärkte hat man diese Kritik nachvollziehen können. Kryptowährungen sind nur so viel wert, wie ihre Käufer bereit sind, dafür zu bezahlen. Das, was als Rentierkapitalismus kritisiert wird, lässt sich anhand von Kryptowährungen gut illustrieren. Allgemein kann Spekulation sowohl stabilisierend als auch destabilisierend wirken. Nobelpreisträger James Tobin hat die Tobin-Tax vorgeschlagen, die als Finanztransaktions-

steuer auf Devisengeschäfte konzipiert ist. Damit ließe sich die Spekulation durchaus in den Griff bekommen. Ob das auf Aktienoder Derivatmärkte sinnvoll übertragbar wäre, müsste man sich im Detail ansehen. Für Derivate könnte ich mir so etwas vorstellen. Finanzmärkte haben aber ganz allgemein eine wichtige ökonomische Funktion. In ihnen sollen Ressourcen einer Nutzung zugeordnet werden, die letztlich allen ein besseres Leben ermöglichen soll. Der Markt sorgt mit seinen Preisen dafür, dass Werte dorthin fließen, wo die höchste Bewertung durch den Käufer stattfindet.

Das gilt für einen funktionierenden Markt, aber den letzten großen Finanzkrisen lag Marktversagen zugrunde. Ich glaube nicht, dass Marktversagen und -blasen langfristig das größte Problem sind. Diese Blasen bringen das Finanzsystem immer wieder einmal in Schwierigkeiten. Es korrigiert sich dann aber mehr oder weniger von selbst. Es ist tatsächlich die Ressourcenübernutzung. Die Natur ist endlich, wird sie chronisch übernutzt, ist irgendwann nichts mehr übrig.

Der Markt hat sich 2008 eher weniger als mehr selbst korrigiert, sondern musste vom Steuerzahler gerettet werden. Gewinne wurden privatisiert, Verluste sozialisiert. Lässt man den Marktmechanismen ihren Lauf, sollte es keine Bail-outs um jeden Preis geben dürfen. Das ist richtig. Es gibt aber auch eine Interaktion zwischen Wirtschaft und Politik. Es ist politisch nicht durchsetzbar, gewisse Unternehmen nicht zu retten, weil sie im System eine große Rolle spielen und einfach zu viele Arbeitsplätze dranhängen.

Dieses Treiben firmiert dann unter dem Titel „Too big to fail“. Genau. Derartiges gibt es aber auch bei großen Unternehmen, die nicht der Finanzwirtschaft zuzurechnen sind. Da werden dann plötzlich die marktgläubigsten Leute über Nacht zu Protektionisten.

24

„Die Frage, wie viel Einkommen aus Arbeit und wie viel Kapitaleinkommen ein einzelner Mensch haben sollte, müssen wir früher oder später als Gesellschaft beantworten.“

MARKUS OHNDORF

Braucht es eine Neuordnung im Umgang mit den und für die Bewirtschaftung von Gemeingütern, den sogenannten Commons? Begreift man die Atmosphäre als öffentliches Gut, was sie tatsächlich ist, ergibt sich daraus, dass einzelne Staaten davon profitieren können, wenn andere Klimaschutz betreiben und sie selbst nicht. Das ist ein „Öffentliches Güter“-Problem. Um dieses Freifahrerverhalten zu überwinden, gibt es internationale Verträge wie das Pariser Klimaschutzübereinkommen. Ich glaube, dass Paris nicht besonders gut dafür geeignet ist, die Maßnahmen zu ergreifen, die benötigt werden würden, um das 2-Grad-Ziel zu erfüllen. Man wünscht sich gerade in Bezug auf globale Umweltprobleme etwas Besseres.

Mit der CO2-Bepreisung hat man erste Schritte unternommen. Kann das in globalem Maßstab ein Mittel sein, die Erderwärmung in den Griff zu bekommen? In den Modellen, mit denen wir globale Kosten-Nutzen-Analysen durchführen, gehen wir davon aus, dass es einen international harmonisierten CO2-Preis geben sollte. Das ist das optimale Instrument, das wir als Ökono-

MARKUS OHNDORF

ist seit Juli 2016 Professor für Volkswirtschaft an der Universität Innsbruck. Zuvor war er an der ETH Zürich tätig, wo er 2009 promovierte. In den 1990er-Jahren war Ohndorf als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation bei verschiedenen UN-Gipfeln aktiv. Heute beforscht er unter anderem die Tendenz, dass Konsumenten wie Wähler gar nicht alle Informationen haben wollen, die ihnen zur Unterstützung bei Konsum- und Wahlentscheidungen kostenfrei zur Verfügung stehen.

men zur Steuerung von Emissionen verwenden können. Wäre ein international gültiger CO2-Preis durchsetzbar, würden wir uns das wünschen. Das ist aber noch nicht realistisch. Versieht man nur Teile des CO2-Systems mit einem Preis, ist das nicht optimal, aber immer noch besser als nichts. Europa ist diesbezüglich tatsächlich Vorreiter gewesen.

Was halten Sie von der Einrichtung eines Bürgerfonds, der ein gerechteres Trickle-down von Reichtum zu allen Bürgern gewährleisten und von denjenigen befüllt werden soll, die den gemeinsamen Ressourcen (produktiven, natürlichen, geistigen und sozialen Gemeingütern) Reichtum entnehmen? Inwiefern würde sich ein solcher Ansatz vom bestehenden Steuersystem unterscheiden? Thinktanks machen in der Regel derartige Vorschläge nicht in der Erwartung, dass diese eins zu eins umgesetzt werden können. Es geht vor allem darum, einen Finanzierenden mit einer zu finanzierenden Aktivität zu matchen. Konkret wird das letztlich immer im jeweiligen Steuersystem umgesetzt. Wenn man die Forderung nach einem Bürgerfonds als Forderung nach einer ökologischen Steuerreform, die stärkere Umverteilungselemente enthält, bezeichnet, klingt das längst nicht mehr so fancy wie der von den Ressourcennutzern finanzierte Bürgerfonds. Darauf läuft dieser Vorschlag – übersetzt in reale Politik – am Ende hinaus. Aus umweltökonomischer Sicht ist die Besteuerung der Ressourcennutzung statt Arbeit oder

Dauer: 1 bis 2 Unterrichtseinheiten

FINANZBILDUNG

durch die Oesterreichische Nationalbank

Zielgruppe: 8. bis 13. Schulstufe sowie Berufsschulen

Themen: Bargeld & Zahlungsverkehr, Preisstabilität, Umgang mit Geld

Im kostenlosen Finanzbildungsprogramm Euro-Aktiv werden gemeinsam mit den Schüler:innen aktuelle Themen rund ums Geld erarbeitet. Bei allen Fragestellungen können die Jugendlichen ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen. Die Workshops finden in der OeNB WEST in Innsbruck in Kombination mit einer Führung durch die Ausstellung „Euro Cash“ statt. Sie können aber auch als Veranstaltung an der Schule gebucht werden.

Anmeldung unter regionwest@oenb.at. Weitere Informationen unter www.eurologisch.at

eco. titel 25

Entgeltliche Information

MARKUS OHNDORF

Kapital oder irgendwelche Märkte immer vorteilhaft. Letztere verzerren das System, die Einbeziehung von externen Kosten entzerrt es. Grundsätzlich wäre jeder Finanzwissenschaftler für eine Besteuerung der Ressourcennutzung in der Höhe der externen Kosten. In Österreich haben wir mit der Ungleichverteilung des Einkommens kein großes Problem, sehr wohl aber mit der Vermögensverteilung. Das Vermögen ist sehr, sehr, sehr ungleich verteilt.

Österreich ist sehr konservativ, was die Einführung von Vermögenssteuern – in welcher Form auch immer – betrifft. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Frage interessant, ob die Vermögenden abwandern würden, wenn man sie besteuert. Kapital ist bekanntermaßen weit mobiler als Arbeit. Es kann gute Gründe haben, die Superreichen nicht stärker zu besteuern.

Ich bitte Sie jetzt um eine moralische Wertung. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas wie Überreichtum? Die Ökonomie als wissenschaftliche Disziplin gibt mir keinerlei Instrumente an die Hand, das zu beurteilen. Da müsste man auf die Ethik oder einen anderen Referenzrahmen ausweichen. Sobald jemand Milliardär ist, konsumiert er nicht nur, sondern überlegt, wie Geld sinnvoll reinvestiert werden könnte. Warren Buffett oder Elon Musk, auch wenn er derzeit sehr in der Kritik steht, tun das. Solange dieses Geld produktiv eingesetzt ist, wird es zumindest nicht verschwendet, sondern fließt dorthin, wo es potenziell den größten Nutzen bringt. Die Frage ist, warum diese Entscheidungen von einem Individuum getroffen werden sollten und nicht von einem Fonds, der die ganze Gesellschaft repräsentiert. Das ist letztlich eine Frage der Gerechtigkeit. Die Frage, wie viel Einkommen aus Arbeit und wie viel Kapitaleinkommen ein einzelner Mensch haben sollte, müssen wir früher oder später als Gesellschaft beantworten. Vor dem Hinter-

grund, dass die Automatisierung zunehmen und die Arbeit damit knapper werden wird.

Wie könnte man darauf angemessen reagieren? Es gibt zwei Möglichkeiten: Man könnte fordern, dass die Menschen Kapitaleinkommen generieren, anstatt zu konsumieren – in Fonds und dergleichen zu investieren – oder der Staat muss das in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens organisieren. Das ist nichts, was politisch als links oder rechts punziert werden sollte, sondern eine Frage, wie man sich als Gesellschaft neuen Notwendigkeiten anpasst.

Gewinnt diese Frage an Dringlichkeit durch den Umstand, dass sich der Mensch zunehmend vermittels seiner Technolo-

gien selbst wegzurationalisieren scheint? Man könnte auch sagen, der Mensch lebt sein Recht auf Faulheit.

Das wäre die positive Lesart. Dann muss dafür gesorgt sein, dass alle überleben können, weil es keinen signifikanten Bevölkerungsanteil geben kann, der einkommensund arbeitslos ist.

Anlässlich der polarisierenden Aktivisten, die es als Klimakleber zu einiger Bekanntheit gebracht haben: Ist es für den Wissenschaftsbetrieb statthaft, auch „aktivistisch“ tätig zu werden, oder reicht es aus, die Welt lediglich zu beschreiben? Es gibt Argumente dafür und dagegen. Gerade im Klimabereich gibt es eine ganze Menge an Wissenschaftlern, die zukünftig Schlimmes erwarten. Das sind meistens diejenigen, die öffentlich auftreten und wachrütteln wollen. Das halte ich nicht für moralisch problematisch. Allerdings besteht die Gefahr, als Wissenschaftler politisch instrumentalisiert und in eine Ecke gestellt zu werden. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit, die eigentliche Message leidet darunter.

Das heißt im Umkehrschluss, dass die sichere Variante ist, ruhig zu bleiben und sich auf dem Objektivitätsgebot auszu-

eco. titel

„Gemäß Paris-Agreement kann jedes Land zum Klimaschutz beitragen, was es will. Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit der Durchsetzung über Moral führt, über den Wähler, der an der Urne auch über Klimapolitik abstimmt.“

ruhen? Als Wissenschaftler formulieren wir immer bewusst vorsichtig, zeigen Tendenzen auf, betonen aber auch die Unsicherheiten von Prognosen. Das hat dazu geführt, dass gewisse Lobbys wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder relativiert haben. „Die Wissenschaftler sind sich selbst nicht sicher, die wissen das gar nicht“ und so weiter heißt es dann. Da wird dem Wissenschaftler gewissermaßen seine Wissenschaftlichkeit zum Verhängnis. Man will eigentlich einen klaren Punkt machen, relativiert ihn aber zugleich, weil man gewisse wissenschaftliche Unsicherheiten hat. Man darf sich nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen, bloß weil es keine hundertprozentigen Gewissheiten gibt. Zieht sich die Wissenschaft zurück, trifft die Gesellschaft uninformierte Entscheidungen. Damit ist nichts gewonnen.

Ist der Klimawandel eine Angelegenheit, für die es sich lohnt, sich aus der Deckung zu wagen? Solange man das formuliert wie „gegeben der Expertise, die ich habe, bin ich der Meinung…“, würde ich das sogar als eine Aufgabe des Wissenschaftlers begreifen, für die man von der Gesellschaft, vom Steuer-

zahler bezahlt wird. Der Universitätsforscher soll der Gesellschaft schließlich einen Nutzen bringen.

Braucht es mehr Druck aus der Zivilgesellschaft, um eine träge und teils mutlose Politik zum Handeln zu bewegen? Gemäß Paris-Agreement kann jedes Land zum Klimaschutz beitragen, was es will. Es gibt keine effektiven Sanktionsmechanismen. Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit der Durchsetzung über Moral führt, über den Wähler, der an der Urne auch über Klimapolitik abstimmt.

Moral ist bekanntermaßen keine politische Kategorie. Es ist der Souverän, der Moral zeigen muss. Die Bewegungen Fri-

days for Future und in geringerem Maße auch Scientists for Future hatten in den Demokratien relativ großen Einfluss auf die Klimapolitik und eine spezifische gesellschaftliche Funktion als Umweltgewissen der Bürger. Genau wie die Wissenschaftler muss diese Bewegung darauf achten, nicht als Bremse des Fortschritts wahrgenommen zu werden. Mediale Vergleiche mit Linksterroristen aus den 1970er-Jahren schaden der Glaubwürdigkeit dieser Gruppe, die damit in die Illegalität abgeschoben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bewerfen von Kunstwerken und dergleichen Aktivitäten nicht die falsche Richtung sind. Man kann auch für Bewusstsein sorgen, ohne Dinge zu tun, die es Gegnern nicht so einfach machen, die berechtigten Anliegen der Aktivisten zu diskreditieren.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI TIROLS GRÖSSTEN EVENTS ALLE EVENTS AUF WWW.OLYMPIAWORLD.AT

10.02.23

EHRLICH BROTHERS

OLYMPIAHALLE

Die spektakuläre aktuelle Show der Ehrlich Brothers. „Dream & Fly“ ist das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde. Andreas und Chris Ehrlich werden mit noch nie dagewesenen Illusionen die Olympiahalle rocken. Zwischendurch gibt es die Ehrlich Brothers sogar mitten im Publikum zu erleben.

10.

– 12.02.23

WELTCUP BOB & SKELETON

OLYMPIA EISKANAL

Die Weltelite des Kufensports macht beim BMW IBSF Bob & Skeleton Weltcup 2023 in Innsbruck Station. Neben dem Skeleton-Rennen am Freitag werden bei den Herren gleich zwei Bewerbe im 4er-Bob ausgefahren. Bei den Damen steht neben dem Skeletonbewerb noch jeweils ein Rennen im Monobob sowie im 2er-Bob auf dem Programm.

05.03.23 RIVER DANCE

OLYMPIAHALLE

Die erfolgreichste Tanzshow der Welt ist zurück! Die Begeisterung über die atemberaubende Darbietung irischen Stepptanzes ist auch nach 25 Jahren weiterhin ungebrochen. Die Show zum 25-jährigen Jubiläum katapultiert Riverdance ins 21. Jahrhundert und lässt das Publikum die elementare Kraft ihrer Musik und Choreografie hautnah spüren.

ALLE EVENTS

eco. titel 27

„Zieht sich die Wissenschaft zurück, trifft die Gesellschaft uninformierte Entscheidungen. Damit ist nichts gewonnen.“

MARKUS OHNDORF

oly-inserat econova 180 x 120.indd 1 31.01.23 09:36

„WIR MÜSSEN UNBEDINGT ZEIT GEWINNEN“

„Europa“, will Georg Brasseur, emeritierter Universitätsprofessor für elektrische Messtechnik und Sensorik an der TU Graz, gleich eingangs festgehalten wissen, „ist nicht energieautonom, war es nie und wird es auch niemals sein.“ Das macht die Energiewende freilich nicht einfacher.

INTERVIEW: MARIAN KRÖLL

eco. titel

eorg Brasseur will in der Energiewende auf das zurückgreifen, was es in der Natur bereits gibt, und das synthetisch herstellen. Effizient funktioniert das allerdings nur in Weltgegenden, in denen es mehr Wind und stärkere Sonneneinstrahlung als in Europa gibt.

ECO.NOVA: Kann man tatsächlich so apodiktisch sagen, dass Europa auch zukünftig nicht energieautonom sein wird? GEORG BRASSEUR: Stellt man die Förderung und den Import fossiler Energie in Europa ein, müsste die Energie vorwiegend aus Wind und Sonne stammen. Das geht schon einmal gar nicht. Wir haben gar nicht die Fläche für Windkraft und Photovoltaik im nötigen Ausmaß, außerdem ist in unseren Breiten die „Ernte“ schlecht. Bei Photovoltaik liegt die Ausnützungsrate* bei nur zwölf Prozent, bei der Windkraft sind es gerade einmal 26 Prozent. Das hat weitreichende Auswirkungen. Energie ist Leistung mal Zeit.* Ist die Zeitspanne kürzer, in der Energie übertragen werden kann – weil sie bei Photovoltaik und Windkraft nicht immer zu bekommen ist –, heißt das, dass die Verluste steigen, und zwar quadratisch mit der Leistung. Über unser Stromnetz kann zukünftig nicht die Energie übertragen werden, die wir heute gewohnt sind, weil diese in kürzerer Zeit übertragen werden muss. Nämlich dann, wenn sie gerade verfügbar ist. Fakt ist: Wir sind in Europa nicht energieautonom, folglich müssen wir Energie einführen.

Der Club of Rome schlägt in seinem neuen Bericht „Earth for All“ die Energiekehrtwende vor, die einer vollständigen Elektrifizierung und Dekarbonisierung gleichkommt. Halten Sie das für machbar und sinnvoll? Eine Dekarbonisierung ist ein grundlegender Denkfehler. Kohlenstoff ist für den Menschen eines der wichtigsten Elemente, neben Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Kalzium. Mit dem Kohlenstoff würden wir uns den Teil des gasförmigen Energieträgers Wasserstoff schlechthin wegnehmen, der durch atomare Bindung dem Wasserstoff eine viel höhere volumetrische Energiedichte verleiht. Dieser Energieträger ist im Großen und Ganzen Glukose bzw. Zucker, ein Kohlenwasserstoff mit der Summenformel C6H12O6. Letztlich ist es egal, ob dieser Kohlenwasserstoff nun als Glukose, als Treibstoff an der Tankstelle oder als Kornweckerl vorliegt. Das hat die Natur durch die Kohlenwasserstoffe genial gelöst. Der Wasserstoff mit seiner hohen gravimetrischen, aber sehr schlechten volumetrischen Energiedichte hat sich evolutionär als hervorragender Energieträger herauskristallisiert, und zwar in atomar gebundener Form. Kohlenstoff ist

GEORG BRASSEUR

ist emeritierter Ordinarius an der TU Graz am Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik und war von 2013 bis 2022 Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Neben industrieller Elektronik und elektrischer Messtechnik umfassen seine Forschungsinteressen Sensorik und Aktuatorik, kapazitive Mess- und Schaltungstechnik sowie nachhaltige Mobilität. Letzteres ist auch eine der zentralen Herausforderungen des von ihm mitgegründeten Vereins netER – new energy transition Europe Researchassociation, zu dessen Gründungsmitgliedern auch der Tiroler Industrielle Arthur Thöni gehört.

der „Klebstoff“, der dem Wasserstoff eine höhere volumetrische Energiedichte gibt. Ob in Form von Alkohol, Zucker oder Methan, ist egal. Das hat die Natur erfunden und wir Menschen wären schlecht beraten, klüger als die Natur sein zu wollen, die zu dieser Erkenntnis Milliarden Experimente zur Optimierung des Energieträgers für Lebewesen gebraucht hat.

Das ist nicht trivial. Was können wir also für die Energiewende aus der Evolution lernen? Wir können lernen, dass die großen Energieträger, die wir in Zukunft brauchen werden, genau die sind, die wir schon haben. Wir brauchen keine neuen erfinden. Wir brauchen keinen Wasserstoff in gasförmiger Form. Wenn das evolutionär ein Vorteil gewesen wäre, hätten wir vermutlich irgendwo einen Körperteil, der diesen speichern könnte. Die Natur hätte sich theoretisch auch eine Art Batterie für Tiere und Pflanzen einfallen lassen können, hat sie aber nicht. Elektrizität ist in der Natur zwar auch sehr wichtig, aber nicht als Energieträger, sondern in der Nervenreizleitung. Strom hat selbst keine Energie, er transportiert diese nur von A nach B. Bei der Energiewende sollten wir auf das zurückgreifen, was uns die Natur vorgegeben hat. Das ergibt dann automatisch Drop-in-Fuels*, mit denen über Jahrzehnte die fossilen Kraftstoffe dank gleicher Chemie quasi „verdünnt“

29 eco. titel

© DORIS KUCERA

werden können. So kann nach und nach Fossiles durch Grünes ersetzt werden, ohne dass wir dadurch viel fossiles CO2 – ich sage bewusst nicht Geld – in die Hand nehmen müssen, um neue Anlagen zu errichten. Die Größenordnung, die wir an fossiler Energie ersetzen müssen, ist gigantisch. Die nötigen Anlagen brauchen sehr viele Rohstoffe – Stahl, Aluminium, Kupfer, Zement, etc. –, die zusätzlich gewonnen werden müssen. Für die Energiewende brauchen wir ganze Weltjahresproduktionen dieser Rohstoffe – zusätzlich!

Die Energiewende ist damit wohl keine schnelle Nummer. Ist der Zeithorizont, der für die Energiewende öffentlich suggeriert wird, zu kurz bemessen? Viel zu kurz. Wenn der Club of Rome nun fast alles auf Elektrizität umstellen will, ist das nicht ein Feature, sondern ein Bug. Wir sind salopp gesagt immer noch zu dumm, aus Sonne, Wasser und Luft Glukose – C6H12O6 –erzeugen zu können. Wir müssen Strom machen, etwas anderes können wir großtechnisch zurzeit nicht aus Wind und Sonnenenergie generieren. In einem nächsten Schritt kann dann mittels Elektrolyse aus diesem Strom Wasserstoff erzeugt werden. Wasserstoff ist aber flüchtig und schlecht speicherbar. Also braucht es für viele Anwendungen noch eine weitere Konversion –etwa in Methan, Methanol oder andere flüssige grüne Energieträger –, die wieder verlustbehaftet ist.

Die Sonne schickt keine Rechnung, heißt es doch oft so schön. Es mag sein, dass diese Energie geschenkt ist, der Bau der notwendigen Anlagen benötigt aber gewaltige Rohstoffmengen und setzt Unmengen an fossilem CO2 frei, dessen Ausstoß wir eigentlich verringern müssten. Deshalb müssen wir vor allem sparen. Das heißt zunächst einmal das, was wir bereits haben, weniger und möglichst lange zu verwenden.

Das heißt wohl auch, dass bestehende Kraftwerke so lange wie möglich betrieben werden sollten. Der überhastete Atomausstieg und der teure Rückbau prinzipiell betriebsbereiter Kraftwerke bei unseren deutschen Nachbarn dürfte vor diesem Hintergrund nicht besonders klug gewesen sein? Dumm darf man ja in einer Zeitung nicht sagen. Man hat die Situation völlig verkannt. Wir leben bisher in einem verbraucherorientierten System, das Energie grundsätzlich dann zur Verfügung stellt, wenn diese gebraucht wird. Mit Wind- und Sonnenenergie haben wir zukünftig ein angebotsgetriebenes Energiesystem. Damit können wir nicht umgehen. Was heißt das? Nur wenn morgens die

Sonne scheint und der Wind weht, können wir warm duschen. Das ist unsinnig. Man kann versuchen, Verbrauchsspitzen auf den Zeitpunkt zu schieben, an dem das größte Stromangebot da ist. Das Pumpspeicherkraftwerk funktioniert nach dieser Logik, die Energie aus Wind und Sonne wird in Form von Wasser zwischengespeichert. Das Pumpspeicherkraftwerk hat die höchste Effizienz. Etwas Besseres ist uns bisher noch nicht eingefallen. Es gibt aber Dunkelflauten – Tage bis Wochen, in denen kaum Wind weht und keine Sonne scheint –, für die wir ein ganzes Parallelsystem aus kalorischen Kraftwerken zur Stromerzeugung brauchen werden.

Wie viel Leistung muss an kalorischen Kraftwerken im Verhältnis zur installierten Leistung aus Windund Sonnenenergie vorgehalten werden? Kalorische Kraftwerke müssen dieselbe Menge an Energie liefern können, die beim Wegfall der Wind- und Sonnenenergie gebraucht wird. Das heißt, dass in diesen Kraftwerken die meiste Zeit Däumchen gedreht wird. Diese Infrastrukturen und das Personal, die eigentlich nur für Notfälle da sind, kosten Unmengen an Geld. Es wird immer Gaskraftwerke zur Sicherstellung der Netzstabilität brauchen, die vielleicht in ferner Zukunft irgendwann mit grüner Energie betrieben werden.

GEORG BRASSEUR

Ein derartiges Parallelsystem aus regenerativen und kalorischen Kraftwerken bedeutet wohl auch automatisch, dass die Zeiten billiger Energie in Europa endgültig vorbei sind? Diese Zeiten sind vorbei. Wir finanzieren seit 150 Jahren unseren Wohlstand über fossile Energie, die nahezu nichts kostet. Das zeigt sich gerade wieder am eindrücklichsten in Deutschland mit der Braunkohle. Der Bagger schaufelt diese Kohle auf ein riesiges Förderband, das direkt ins Kraftwerk hineinführt. Billiger geht es nicht. Das wird es in Zukunft

eco. titel 30

„Wir können lernen, dass die großen Energieträger, die wir in Zukunft brauchen werden, genau die sind, die wir schon haben.“

GEORG BRASSEUR

in dieser Form zur Überbrückung kalter Dunkelflauten nicht mehr geben, außer man sammelt und injiziert das bei der Verbrennung im Kraftwerk entstehende CO2 beispielsweise in Basalt, der CO2 binnen zwei Jahren in Karbonatgestein umwandelt.

Warum haben fossile Energieträger eine derart hohe Energiedichte? Weil fossile Energieträger kaum Sauerstoff enthalten, sondern diesen bei der Verbrennung aus der umgebenden Luft entnehmen.1 Die fossilen und auch die chemisch identen synthetischen Kraftstoffe haben deshalb eine um gut den Faktor 50 höhere Energiedichte als Batterien.

Die Batterie gilt aber gewissermaßen als einer der Hoffnungsträger der Energiewende. Wiederaufladbare Batterien haben das Oxidationsmittel integriert, sie führen quasi den Sauerstoff mit. Das ist keine gute Idee, denn das Oxidationsmittel ist in der Umgebungsluft frei verfügbar. Nur ist die Chemie bisher nicht in der Lage, dieses Manko zu überwinden. Ebenso wenig gelingt der Nachbau der Fotosynthese, also aus CO2 aus der Luft und Wasser mittels Sonnenstrahlung Glukose, einen festen grünen Energieträger, großtechnisch herzustellen. Batterien funktionieren unter Wasser oder im Vakuum und haben durch diese in der Regel nicht benötigte Eigenschaft eine sehr schlechte Energiedichte. Für großtechnische Anwendungen ist die heutige Lithiumionen-Batterietechnologie ungeeignet, zumal sie nicht wirklich gut skalierbar ist, ohne das Brandrisiko mehr und mehr zu erhöhen und ohne dass die Batterieherstellung große Mengen an fossilem CO2 freisetzt. Um das zu ändern, braucht man völlig neue Technologien, die es leider noch nicht gibt.

Warum wird dann derzeit die Elektromobilität so massiv gepusht? Ich kann Ihnen zwei Gründe nennen: Die Politiker finden Strom cool, da man fast alles mit Strom machen kann, weil der neue Strom aus Wind- und Solarkraftwerken kommt und damit grün ist, obwohl die meisten Proponenten den Unterschied zwischen Watt und Wattstunden – also zwischen Leistung und Energie – nicht präsent haben. Die Logik könnte folgendermaßen lauten: Strom ist cool, weil Strom so viel kann und grüner Strom der Energiewende nutzt. Wenn ich Strom fördere, fördere ich eine coole, grüne Sache. Damit bin ich auch cool und werde wiedergewählt.

Der zweite Grund ist, dass der Verbrauch bei Fahrzeugen mit Liter pro hundert Kilometer gemessen wird. Und zwar von der Zapf- bzw. Ladesäule weg. Deshalb

IMMO

TIONEN

proudly presented by Who else?

Praxis/Kanzlei, Klinik- bzw. Landesgerichtsnähe für Ärzte/Rechtsanwälte/Steuerberater INNSBRUCK, NFL ca. 250 m², 8 Zimmer, 57 m² Terrasse, 2 WCs, Keller, 1. OG, barrierefrei, Baujahr 1976, HWB 111 kWh/m2a, Kaufpreis 1.500.000 Euro

m², EG/1. OG/2. OG/DG, Sauna, Lager, Keller, Doppelgarage, 10 AAP im Freien, Baujahr 2008, erweitert 2020, HWB 77,2 kWh/m2a, Kaufpreis 5.300.000 Euro

Rarität Landhausvilla INNSBRUCK, GFL ca. 502 m², WNFL ca. 170 m², UG/EG/OG, 7 Zimmer, 2 Bäder, Keller, ca. 109 m² Garten, DG ausbaubar, große Garage, AAP im Freien, Baujahr 1981, HWB in Arbeit, Kaufpreis 2.250.000 Euro

IMMOBILIENMANAGEMENT JENEWEIN GmbH

Eduard-Bodem-Gasse 8, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512-26 82 82

E-Mail: office@immobilien-jenewein.at www.immobilien-jenewein.at

eco. titel 31

„Bei der Energiewende sollten wir auf das zurückgreifen, was uns die Natur vorgegeben hat.“

Apartmentchalet im Top-Skigebiet FISS, 6 Wohneinheiten, GFL ca. 848 m², NFL ca. 1.048

ist festgelegt, dass der Strom aus der Steckdose in Analogie zur Zapfsäule CO2-frei ist, denn Elektronen emittieren kein CO2. Dass der zum Laden notwendige Strom vorwiegend in kalorischen Kraftwerken erzeugt werden muss, wird ignoriert. Die Automobilindustrie kann sich deshalb für jedes verkaufte Elektroauto negative CO2-Emissionen für den Flottenverbrauch anrechnen lassen. Das macht es möglich, weiterhin Autos mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen, obwohl der Flottengrenzwert sehr streng ist. Der Großteil der verkauften Elektrofahrzeuge sind Firmenfahrzeuge.

Das dürfte mit den hohen Förderungen zusammenhängen. Ja. Elektroautos werden über den Lebenszyklus in Summe mit ca. 20.000 Euro gefördert, statt diese Mittel für Aktivitäten einzusetzen, die faktenbasiert der Energiewende nutzen, wie beispielsweise Wärmepumpen. Die Energiewende fördert man durch Elektroautos nicht, man verzögert sie sogar.

Wie kommt das? Weil dadurch ständig neue Verbraucher ans Netz gebracht werden. Und zwar schneller, als grüne Kraftwerke gebaut werden können. Damit wird der Strom insgesamt nicht grüner, sondern immer brauner. Zuerst sollten neue grüne Kraftwerke errichtet werden, bevor durch Förderungen neue Verbraucher motiviert werden, zusätzlichen Strom zu beziehen.

Könnte nicht auch eine Vielzahl an Elektroautos, die bidirektionales Laden unterstützen und intelligent

angesteuert werden, dem Stromnetz als Speicher dienen? In Österreich gibt es fünf Millionen Autos. Nehmen wir an, es handelt sich dabei ausschließlich um Elektroautos und eine Autobatterie stellt 50 kWh Energie bereit. Das ergibt in Summe 0,25 Terawattstunden. Unser durchschnittlicher Verbrauch beträgt sieben Gigawatt, das heißt, dass nach 35 Stunden alle Batterien leer wären. Zum Vergleich: Aus Pumpspeichern bekommen wir in Österreich circa drei Terawattstunden. Ideen wie diese sind in großtechnischem Maßstab unsinnig. Die Leute hören es nicht gerne, dass sie mit Elektroautos der Energiewende schaden. Die Erfindung neuer Verbraucher macht keinen Sinn, es sei denn, es handelt sich um Wärmepumpen. Damit hat man einen großen Hebel, der auch beim derzeitigen Strommix Sinn ergibt. Wärmepumpen müssten dementsprechend stärker gefördert werden, nicht Elektroautos.

eco. titel 32

„Die Energiewende fördert man durch Elektroautos nicht, man verzögert sie sogar. Denn dadurch werden ständig neue Verbraucher ans Netz gebracht werden. Und zwar schneller, als grüne Kraftwerke gebaut werden können.“

GEORG BRASSEUR

Ist die Energiewende ohne Verhaltensänderung –sprich Verzicht – zu bekommen? Ich glaube nicht, dass man Menschen bewusst zum Verzicht bewegen kann. Man muss die Energiewende so gestalten, dass die Leute nicht das Gefühl bekommen, ihnen entgeht etwas.

Ist es leichter und damit günstiger, die bestehenden Energiesparpotenziale zu heben oder neue bzw. weitere – am besten nachhaltige – Energiequellen zu erschließen? Es braucht beides. Energiesparen wirkt sofort. Wir müssen unbedingt Zeit gewinnen. Zeit, um von der Industrie die Rohstoffe zu bekommen und auch die personellen Ressourcen aufzubauen, die wir für die Energiewende brauchen. Wir brauchen Geräte, Anlagen und Fachkräfte, und das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb müssen wir Zeit gewinnen, das Bestehende möglichst lange weiter nutzen und gegebenenfalls reparieren und nicht wegwerfen. Ich fahre meine Autos immer so lange, bis dass der Rost uns scheidet. Das ist Energie sparen.

Könnte ein Fazit für den weiteren Umgang mit der Energiewende lauten, dass mehr Pragmatismus und weniger das Bauen von Luftschlössern gefragt sein wird? Die Politiker sollten sich aus Energiefragen völlig heraushalten. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich zu wenig auskennen, sehr wohl aber, dass sie zu ignorant sind, sich das einzugestehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Die Politik sollte Experten aus der Industrie und Wissenschaft stärker einbinden. Wahrheit hat auch die Wissenschaft nicht, sie zeigt aber unverblümt die Fakten mit allen Vor- und Nachteilen auf. Und sie ist durch die der Wissenschaft innewohnende Skepsis lernbereit und lernfähig. Diese Grundhaltung muss man der Politik nahebringen. Experten sollen die

In medias res:

Fakten darlegen, deren Bewertung die Politik vornehmen muss. Dafür wurden die Politiker gewählt. Es gilt außerdem, Verträge mit jenen Ländern zu schaffen, aus denen diese grüne Energie nach Europa importiert werden könnte. Auf die Errichtung derartiger Verträge und Abkommen sollte sich die Politik fokussieren. Diese müssen Investoren auf Jahrzehnte Rechts- und Planungssicherheit garantieren, sonst werden diese nicht den Großteil der Energiewende finanzieren. Das ist die Voraussetzung, damit alles andere getan werden kann.

Woher soll unsere grüne Energie kommen? Aus Gegenden rund um den Äquator, wo die Sonneneinstrahlung ganzjährig stark ist. Für Windkraft kommen viele um den Globus verteilte Regionen in Frage.

Das gesamte Gespräch mit Georg Brasseur hat rund zweieinhalb Stunden gedauert und ist folglich um einiges länger ausgefallen, als hier zu lesen ist. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt’s unter dem QR-Code die Langfassung.

1. Sauerstoff ist mit einem Atomgewicht von 16 16-mal schwerer als Wasserstoff. Zwei Wasserstoffatome verbrennen zu H2O und haben mit 33 kWh pro Kilogramm die höchste massebezogene Energiedichte überhaupt. Für ein leichtes Gas wie Wasserstoff ist aber nicht die hohe gravimetrische, sondern die leider schlechte volumetrische Energiedichte von 3 kWh pro Kubikmeter relevant. Bei Methan sinkt durch die atomare Bindung von vier Wasserstoffatomen an Kohlenstoff das Volumen des Moleküls und die volumetrische Energiedichte steigt signifikant an. So liefert die vollständige Verbrennung eines Kubikmeters Methan (CH4) mit 13 Kubikmetern Luft ungefähr 10 kWh Wärmeenergie und bei einem Kilogramm Diesel oder Benzin sind für die vollständige Verbrennung 14,7 Kilogramm Luft notwendig.

* Ausnützungsrate: Ist ein Prozentsatz P, der angibt, wie viele Stunden bezogen auf die Stunden eines Jahres (8.760 Stunden) ein volatiles Kraftwerk mit der installierten Leistung L betrieben werden müsste, um die vom Kraftwerk tatsächlich generierte Energie W zu erhalten: P = W/(8760*L).