N°14 // novembre 2022 // Gratuit Journal étudiant de l’ENSA Paris Val-de-Seine

interview Atelier Rita Architecture

Vie étudiante Chers tous ! Visite Sur le chantier de Shigeru Ban Athènes comme ma poche Le berceau de la civilisation occidentale

© David Boureau

de l’urgence

Qu’ est ce que l’urgence ? Aujourd’hui, ce terme est relié à de nombreuses problématiques : écologiques, économiques, sociales, et même médicales. Toutes ses urgences apparaissent après des crises sanitaires, climatiques, économiques, politiques, sociales. Elles représentent le caractère pressant des conséquences de ces crises, par la précarité financière, alimentaire ou sanitaire; un manque, allant parfois jusque l’absence d’un foyer. Ce manque est synonyme de besoin. Malheureusement le caractère temporel rapide de ces situations nécessite une ingéniosité technique vis-à-vis de la construction de ces foyers. Comment produire un logement décent à moindre coût, dans une dynamique éphémère? Comment inscrire cette conception d’un projet limitée dans le temps dans les circonstances écologiques actuelles? Cette architecture, ayant pour vocation d’abriter, a un rôle à jouer sur cette scène. Un rôle que différents architectes ont joué au cours du temps : Jean Prouvé et ses 12 structures préfabriqués dites maisons des jours meilleurs en est un exemple. Aujourd’hui, en parallèle de l’architecture star et des grands projets luxueux, la question de l’architecture de l’urgence se matérialise en grandes références comme Shigeru

Ban, « architecte de l’urgence » de par ses innovations en la matière avec le papier et le carton. Aujourd’hui nous partons à la rencontre de l’Atelier Rita, une agence ayant travaillé main dans la main avec des associations comme Emmaüs pour répondre à cette urgence du foyer pour des réfugiés de multiples horizons, et l’antenne Française du Cabinet Shigeru Ban, avec une visite des abris d’urgence face à la crise ukrainienne. L’urgence en architecture, bien qu’elle soit la plus pressante dans les dimensions citées plus tôt, est présente en des lieux bien plus internes. En 2020 l’ENSA PVS, subit un événement tragique. La question du bien-être étudiant en architecture revient sur le devant de la scène des médias et de la polémique. Il est plus urgent de réfugier, mais n’est il pas également urgent de maintenir (ou rétablir?) un environnement sein est propice à l’apprentissage ? Il s’agit après tout des années qui donneront le « La » pour le reste de notre trajet dans cette profession qu’est l’architecture. Et si ce « La » n’était simplement pas juste ?

2

Léa Balmy Pauline Toussaint Mathieu Khairallah Présidente Vice-présidente Rédacteur chef

Valora Brice Thomas Nodari Co -Trésorière Co -Trésorier

Johanna Lepante B. Secrétaire

Rodrigo Romero S. Camille de Ruffray Romane Bernard Jean-Cassien Marmey Iliona Médard

Valentin Bonvarlet

2 L’équipe

Paul Priel Ornella Trantoul Laure Manissadjan Agathe-Paloma Pastré

Mathieu Khairallah

Ainsi que , Dorianne Dupré, Martin Lefevre et Safaa Sentissi

Maquettiste

Architecture de l’urgence SOMMAIRE

DOSSIER

VIE ÉTUDIANTE

Extrait

« C’est une action citoyenne avant d’être architecte »

Action solidaire : création d’une intimité en explosée p.4

Architecture et urgence ? p.6

Entretien avec Atelier Rita

Extrait

« Nous ne vivons pas tous la même réalité »

Chers Tous, Thèse CIFRE

Mental Obssessions Atelier Rita

Athènes comme ma poche

« Les gens souffrent du manque d’intimité »

Extrait p.8

p.15 p.16 p.18 p.19

3

Action solidaire : la création d’une intimité explosée

PAR ILIONA MÉDARD

Jeudi 24 février 2022, la guerre en Ukraine éclate.

LAes chaines d’infos s’emparent du sujet brûlant, le Monde publie un papier sur les ukrainiens dont la vie vient de changer à jamais.

Marc Ferrand, architecte de profession mais avant tout citoyen, ne peut s’empêcher de remuer les différentes instances, mairie, assos, pour accueillir ces milliers de personnes déracinées dont l’espace intime vient de voler en éclat.

Associé à l’architecte Shigeru Ban, pour lequel la notion d’intimité lors de catastrophes est une priorité et un sujet de prédilection (utilisation depuis des années de carton en tube pour la création d’habitat d’urgence), Marc Ferrand est habité par une volonté urgente de recréer un espace intime grâce à un système ingénieux de structure en carton recouvert de tissus.

Le système de partition de l’espace permet de recréer une intimité, grâce aux tubes de carton et aux chutes de tissus. En appelant aux dons, l’association Aurore, en charge des réfugiés, a permis de bénéficier de nombreuses chutes de tissus de divers fournisseurs de textile. Le point positif de cette trame est avant tout sa structure

facile à mettre en œuvre car, les cartons peuvent être découpés et assemblés n’importe où et par n’importe qui. L’ensemble de la matière première nécessaire à la fabrication de ces cases au sein d’un gymnase du 11ème arrondissement a été fourni bénévolement par diverses usines touchées par la gravité et l’urgence de la situation.

L’apparition de ce système permet de partitionner l’ensemble pour en faire des espaces privés. Car lorsque l’on vous prend tout l’intimité reste tout de même un droit fondamental.

Ce chantier n’est pas un chantier habituel, audelà de penser et construire cette trame afin de construire une structure cartonnée, c’est un projet citoyen et humain. L’ensemble de la main d’œuvre est bénévole, des étudiants de différentes écoles d’architecture, des citoyens, des bénévoles sont réquisitionnés pour scier, découper, coller le tout pour qu’en une journée le tout soit bouclé.

En somme, ce projet est une aide dépourvue de bénéfices financiers, bénévole, c’est une action citoyenne.

4 Dossier Première

partie

5

VAN and Shigeru Ban Architects © photos : Romane Benard

Architecture et urgence ?

AGATHE-PALOMA PASTRÉ

Dans un contexte de catastrophe et de crise, l’urgence est souvent médicale ou alimentaire avec pour contrainte la nécessité d’agir rapidement.

«O

Dns’accorderait tous pour dire que pratiquer une intervention chirurgicale sans être soit même chirurgien n’est pas une bonne idée »1. L’architecture ayant originellement comme but d’offrir un toit, son rôle dans ces situations la place alors parmi les professions concernées pour agir.

Cependant, comment peut être conciliée la temporalité contraignante de l’urgence avec les contraintes propres à l’architecture aux délais de construction continuellement allongés ?

En effet, l’architecture liée à l’urgence restant sans définitions précises, le champ d’action et le cadre d’étude en font alors un questionnement large et ouvert au débat. On pourrait rapprocher les architectes œuvrant en ce sens d’une forme d’architecture humanitaire2. Pourtant, par exemple les actions des membres d’ICONEM ou encore Forensic Architecture n’en font-elles pas alors dans ce cas aussi des architectes de l’urgence ?

Qui intervient au sein de l’architecture pour ce domaine au fort caractère humaniste ? L’architecte de l’urgence est-il finalement un nom ou modestement une organisation3 ? Et avec quelle légitimité agir ? En effet, les territoires concernés étant sans frontières face aux aléas des crises et risques omniprésents, la population sinistrée a-t-elle aussi un rôle ? Dans certains cas, savoir-faire occidentaux et techniques traditionnelles locales cohabitentelles alors ou sont-elles même prise en compte l’une comme l’autre ?

6 PAR Dossier Première partie

Effectivement, face aux sources multiples de crises, les interventions sont alors constamment à réadapter. L’architecte doit composer avec les conséquences des altérations du temps (patrimoine), d’aléas climatiques comme des catastrophes naturelles, mais également technologiques ou encore humaines dans des contextes de guerres et destructions. L’architecture liée à l’urgence dépasse donc la simple construction avec un caractère social extrêmement fort dans la mesure où il s’agit d’intervention après une catastrophe auprès de populations touchées physiquement ou moralement.

Quelles sont donc les priorités d’intervention et comment sont-elles mise en place ? Des techniques et matériaux4 de construction sont-ils alors exclusifs de l’architecture d’urgence et pour quelle qualité et pérennité?

Outre la problématique de l’intervention, la question de la reconstruction se pose également. Il s’agit de pouvoir mobiliser rapidement, financièrement et en termes d’équipements, une approche technique adaptée pour évaluer et sécuriser. Cependant, arrive tout de même la question à plus long terme de la reconstruction d’abord des habitats et des infrastructures déclarées essentielles (hôpitaux, routes ou encore les écoles). En effet, l’architecture ne doit pas devenir source de catastrophe non plus. Une infrastructure fragilisée par un manque de moyen peut devenir un risque, « l’enjeu c’est de construire vite (…) mais pas précaire »5

L’architecture et l’urgence ne convoquent donc pas seulement l’immédiat mais amènent à penser l’après. L’urgence ne convoque donc pas seulement l’immédiat mais doit amener à penser l’après. Cette boîte de Pandore sociale, environnementale, culturelle ouvre ainsi la réflexion sur l intervention comme la reconstruction des ses acteurs.

"Cités millénaires, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul", exposition à l'Institut du monde arabe, 2018 - 2019 de l agence ICONEM qui choisit ses projets selon l’urgence de l’actualité. «Nous sommes particulièrement engagés sur les pays en crise, notre objectif étant de documenter des villes historiques, des sites archéologiques, des édifices patrimoniaux qui risquent de disparaître», Yves Ubelmann.

Février 2020, Röhsska Museum, exposition du Forensic Architecture présentant trois affaires judiciaires et interrogeant la place du design comme outil de promotion des droits de l’homme et d’enquêtes.

1 Alice Moreira, directrice de la Fondation Architectes de l’urgence Fondation créée par Patrick Coulombel, auteur

2 Multiplication de la naissance des ONG comme par exemple en 1979 : Architectes sans frontières ou encore de formation

Cyrille Hanappe

créé en 2005 le DSA Architecture et risques majeurs à Paris-Belleville

3 Penser l’architecte de l’humanitaire comme alors facilitateur : « Quand un architecte achève sa mission (…) ce n’est pas son nom qui est cité, mais celui de l’organisation », Samuel Bonnet, chef de la construction au sein de l’Unité eau et habitat du Comité International de la Croix-Rouge.

4 Exemple des maisons en carton de Shigeru Ban proposées pour les réfugiés suite au génocide rwandais en 1994, au séisme de Kobe en 1995 ou encore d’Istanbul en 1999

5 « L’architecture d’urgence ne doit pas créer de l’habitat d’urgence. On conçoit des bâtiments en adéquation avec l’habitat local, les usages sociaux et les contraintes environne mentales. », Patrick Coulombel

7

du livre Arrêtons l’amateurisme au nom de l’urgence, 2020

comme

qui

Maison en carton de Shigeru Ban pour Kobe, 1995

Première partie

ATELIER RITA ENTRETIEN AVEC

Propos recueillis par Agathe-Paloma Pastré interview assurée par Paul Priel

L’Atelier RITA a été fondé en 2016, par l’architecte Valentine Guichardaz. Le centre d’hébergement d’urgence situé à Ivry-sur-Seine a fait connaître l’agence et a été récompensé du Prix de la Première Œuvre de l’Equerre d’argent en 2017. Ce projet met en avant l’engagement social de l’agence.

8

Dossier

© Photo : BAM ARCHIAtelier Rita

Dans votre projet de centre d’hébergement d’urgence à Ivry-sur-Seine, le mot d’ordre a été « l’hospitalité ». Pouvez-vous nous en parler davantage ? Comment donner un moment de répit, un sentiment de bienveillance auprès des refugiés ?

On s’est dit qu’on allait faire un projet qui allait durer assez peu de temps, cinq ans, mais de faire en sorte que les gens trouvent une forme de repos un petit peu et trouvent dans leur parcours long et compliqué, une espèce de bulle un peu où se poser quelque temps.

On a essayé de mettre en place un fonctionnement comme un village , c’est-à-dire qu’on reprend tous les codes des seuils progressifs, de l’extraversion à l’intime.

On arrive par le centre, un espace public avec une grande place centrale qui est l’espace de sociabilité, l’espace d’échange. Progressivement, on va entrer dans les rues qui sont déjà un espace plus intime où l’on peut connaître ses voisins. Une fois que l’on est dans sa rue, on rentre chez soi. On souhaitait des rues plus larges que des coursives de logements classiques, c’est-à-dire non pas 1,2m mais 4 m : on peut s’approprier une part de ce lieu. On a bataillé aussi pour avoir des vraies portes palières de logement et pas des portes en plastiques, lorsque l’on rentre chez soi, il y a un vrai acte de rentrer chez soi, de domesticité et la dignité passe par là aussi. Ça a fait partie des choses assez minimales, assez essentielles, mais qui nous ont paru être le minimum qu’on devait donner.

Comment vous avez eu l’idée de créer une petite ville dans le sens où il y a une dimension personnelle et une dimension collective. Comment faire en sorte de ne pas être perdu dans la masse ?

C’est un centre qui accueille 400 à 450 personnes. Emmaüs voulait des unités de 50 personnes pour des questions de domesticité, d’accueil digne et de gestion, car ils ont un travailleur social pour 50 personnes. On s’est dit que ce système de rues avec 50 personnes fonctionnait bien. C’est un croisement entre la volonté de gestion d’Emmaüs et la volonté du projet qu’on a voulu mettre en place qui coïncidait plutôt bien.

Par rapport à ce projet et d’autres projets quelle est la part d’indéterminisme et de flexibilité des usages ?

On a voulu rendre neutre et appropriable beaucoup d’espaces parce que les gens qui arrivent ont entre 15 et 20 nationalités. Il y a des cultures d’habiter qui varient beaucoup entre l’intime et le dehors. Ces cultures d’habiter sont aussi liées à des questions climatiques, quand il fait plus chaud, on se protège plus, on ferme plus et ça fabrique. Il y a des gens qui sont plus introvertis, il y a des gens qui se projettent beaucoup vers l’extérieur.

On a pu leur donner des espaces relativement neutres, mais relativement vastes pour qu’ils puissent s’approprier comme ils ont envie, qu’ils puissent être chez eux, et que ça ne gêne personne. Les travailleurs sociaux d’Emmaüs accompagnent pour pouvoir vivre ensemble, de la manière la plus équilibrée qui soit.

C’est compliqué de vivre ensemble, pour nous, pour les gens qui arrivent. Il y a une vraie adaptation et les gens souffrent un peu du manque d’intimité de ce point de vue. C’est une réalité, mais quoi qu’il en soit on a voulu rendre neutre cela pour que les choses soient possibles.

9

«

Pour essayer de donner de la dignité, il faut «prendre soin» avec de l’architecture que l’on met en place. »

Avez-vous suivi une formation sur le sujet de l’architecture de l’urgence à l’école ou réaliser un projet étudiant sur ce thème ?

Moi, typiquement, je n’ai jamais été formée à l’architecture temporaire. Néanmoins, j’arrive à fabriquer une architecture temporaire avec mes outils d’architecte. C’est finalement plus une question

Première partie

L’équipe de DH est allée visiter un autre chantier de l’agence Shigeru Ban, pionnière en terme d’architecture de l’urgence, des chutes de tissus ainsi qu’une structure tubulaire cartonnée et mise en place sur la base d’un volontariat des étudiants de l’ensa Versailles afin d’accueillir des centaines de réfugiés ukrainiens forcés de quitter un pays en guerre. Les industriels français fournissent les chutes de tissus et cartons de leurs industries, en soutien aux rescapés. Concrètement comment se passe un appel à projet dans ces conditions d’urgence extrême ?

C’est très différent. C’était presque une délégation de service public dans le sens où ce fut confié à Emmaüs Solidarité. Ils ont construit le centre d’hébergement et le gèrent, mais c’étaient des financements de la mairie de Paris et de la préfecture. C’est donc un marché privé, sans appel à projet, sans concurrence. C’était dans l’urgence donc cela a permis d’accélérer le processus de cette manière-là.

Nous sommes passés assez classiquement sur une conception-réalisation avec un système de modulaire bois 3D parce qu’il fallait que ce projet soit temporaire : il va durer cinq ans, il a duré cinq ans, de 2017 à 2022. Il fallait donc qu’il ait une deuxième vie.

On n’est pas sur le même degré sur l’intervention de Shigeru Ban, c’est un entre deux et c’est quand même déjà du bâti même si c’est temporaire, c’est un peu plus organisé.

de programmation qu’une question fondamentale d’architecture. Que ce soit temporaire ou que ça dure, la question de l’architecture est la même. Ce qui qui m’intéresse et que je développe le plus, c’est la question du temps, de la temporalité de l’architecture. Qu’est-ce qui va nous survivre ? Comment le bâtiment va dans son cycle de vie avoir plusieurs vies ? Comment va-t-il être démonté ? C’est quelque chose de plus métabolique, du temps de l’architecture qui subit le temps qui passe. Comment l’architecture peut être à même d’accepter ce temps qui passe qui la fait forcément changer ?

Quand vous étiez en école d’architecture, étiez-vous engagée dans des associations ?

On était moins engagé. Néanmoins, à titre personnel, j’ai toujours eu ce truc d’être dans le soin d’une certaine manière. L’idée d’une architecture qui peut prendre soin au sens large de la planète, mais ça je l’ai découvert après. Prendre soin des gens, une espèce de fibre sociale, mais c’est un rétropédalage parce qu’en réalité, je ne l’analysais pas du tout à l’époque. Je l’ai analysé ensuite parce que quelqu’un m’a dit ensuite « ah bah tiens tu n’as fait que des projets de tel type », je suis un peu lente avec ça, mais c’est vrai que j’ai toujours été un peu là-dedans.

10

«

L’architecture temporaire est une vraie question d’architecture tout court »

Dossier

©David Boureau

Est-ce que vous pensez toujours sur cette notion-là de vie étudiante que le thème de l’urgence et de l’architecture temporaire est un peu survolé en école et l’est toujours ou vous pensez que ça commence à changer, est-ce que vous pensez que ça doit changer ?

Les écoles d’architecture, mine de rien, même si vous ne le matérialisez pas, elles suivent la société parce que l’architecture suit la société. Oui, cela évolue avec des initiatives pédagogiques dans les écoles.

Ce qui manque, c’est la centralisation de ces expériences pédagogiques et de ces recherches. J’ai participé à une recherche sur cette question avec l’idée de fabriquer une plateforme collaborative. On y recense toutes les initiatives qui sont dans le sens de l’hospitalité au sens large, qui peuvent contrer toutes les précarités urbaines. Ce ne sont pas que les migrants et les SDF mais aussi les femmes dans l’espace public parce qu’il y a de la discrimination de genre dans l’espace public, et plus largement de genre sur les communautés LGBT, queer... C’est l’idée d’une recension de tous ces projets qui cherche à contrer l’inhospitalité urbaine.

La plateforme : architecture-précarités.fr existe, elle naît à peine et se nourrit de plein de choses. L’idée est de pouvoir augmenter la force de frappe, leur diffusion et la manière dont on peut les répandre pour les faire connaître.

Pour revenir sur le caractère temporel, vous avez parlé de mutabilité des structures, la flexibilité des structures n’est atteignable que par le béton armé ou la transparence, le verre ou des structures de grandes portées en béton ou il y a d’autres possibilités ? Peut-on faire de la flexibilité qu’avec ces matériaux ?

Ça peut être du béton, de l’acier, du bois où l’on peut aussi faire de grandes portées ou du plan libre puisque par nature c’est une ossature et un assemblage et pas du refend donc oui, il y a toutes sortes de manière de fabriquer de la flexibilité. Lacaton et Vassal par exemple sont un peu dans cette logique du plan libre et « lowtech » qui va pouvoir se transformer.

Vous allez avoir à faire plutôt à de la transformation que du neuf. C’est plutôt une bonne chose, car on n’artificialise pas d’autres sols, on vient finalement digérer les bâtiments qu’on a déjà. Le XXe siècle a fait du béton et on peut tout faire avec. Maintenant, le béton c’est « mal ». Seulement pour faire autre chose que du béton, fabriquer des spatialités, transformer des bâtiments, il faut que l’on soit costaud sur des questions constructives de structures.

Que vous évoque la double hauteur ?

Une double hauteur cela pourrait être interpréter comme l’idée de prendre du recul sur ce que l’on fait. Si on le transpose dans le champ littéraire, c’est de prendre de la hauteur. C’est se dire que l’on fabrique mais on prend aussi de la hauteur par rapport à ce que l’on fabrique. C’est donc aussi analyser et décortiquer.

11

«

On est passé à côté, c’est vous qui êtes dedans, car il y a urgence. »

plan masse © Atelier Rita ©David Boureau

12

13

©David Boureau

Cher tous,

PAR LÉA BALMY

En 2020 l’ENSA Paris - Val de Seine a été secouée par un événement tragique. Aujourd’hui, plus que jamais, se pose la question du bien-être étudiant.

DDans les ENSA de France, la santé physique et psychologique des étudiants en architecture est un sujet toujours vivement abordé. En 2018, l’UNEAP (Union Nationale des Etudiants en Architecture et Paysage) publie une étude sur la santé des étudiants en architecture indiquant que “durant la semaine qui précède un rendu, 38% des étudiants en architecture dorment en moyenne moins de 4 heures par nuit, que pour remédier au manque de sommeil, 17,7% des étudiants en architecture déclarent avoir recours à des médicaments, à l’alcool ou aux drogues et que 75,5% des étudiants en architecture disent ressentir un impact physique lié au stress.”1

En novembre 2020, Libération publie un article sur les abus de pouvoir et harcèlement dans une ENSA française2, suite à la lettre ouverte rédigée en octobre 2020 par les étudiants “Nous constatons une dégradation de l’environnement de travail liée aux rapports de pouvoir en place ainsi qu’à des événements, choquants, sinon intolérables”3. Puis deux semaines plus tard, Le Monde publie un article4 mettant le doigt sur la culture de la charrette6 . Parallèlement, Le Monde publie un second article, qui parle de l’événement tragique du suicide d’un.e étudiant.e à Val de Seine5. Ce jour-là, nous recevons, dans notre boîte mail scolaire, une lettre ouverte de ses amis qui “nous invite à témoigner, et à ne plus hésiter à demander de l’aide” et affirme que “nous sommes tous présents les uns pour les autres”. Récemment, en mai 2022, Libération publie un article, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Paris qui vise à déterminer si l’ENSA Paris - Val de Seine est responsable ou non du suicide de l’étudiant.e7 Voilà très succinctement où nous en sommes aujourd’hui.

Double Hauteur étant l’unique support d’expression étudiante, il était temps de rédiger un article, une expérience vécue depuis l’intérieur.

Cette tribune tente avant tout d’apporter de l’espoir et de potentielles solutions, sachant qu’il est impossible

de traiter ce vaste sujet en seulement quelques lignes, voici quelques mots qui s’adressent à notre école, à ses étudiants et ses enseignants.

À l’échelle nationale - le plan d’action 2022 - 2027 -

En mars 2020, un groupe de travail a vu le jour au sein du Ministère de la Culture, composé d’étudiants, d'enseignants et de personnels administratifsa pour mettre en place un Plan d’action 2022 - 2027 visant à “améliorer le bienêtre et la santé des étudiants des ENSA “b

aPour notre école étaient présents : Nathalie HEBREARD (Administration) , Thierry CAZALS (Enseignant) , Lucie BROS (CFVE) bConsultable sur le Sharepoint de l’ENSA Paris - Val de Seine, ou sur les sites internets de l’ENSA Malaquais et ENSA Normandie.

1Enquête sur la santé et le bien-être des étudiants en architecture , UNEAP, 2018

2Ecole d'architecture : «Un régime basé sur la terreur, le harcèlement et l’intimidation», article de Libération, 5 novembre 2020, Montpellier.

3Et si le silence tombait ? lettre ouverte des étudiants en architecture de l’ENSA Montpellier, Mercredi 28 octobre 2020

4En école d’architecture, les dérives de la « culture charrette », article de Le Monde, 19 novembre 2020, Paris.

5Malaise à l’école d’architecture Val-de-Seine après le suicide d’un étudiant, article de Le Monde, 19 novembre 2020, Paris.

7Une charrette : expression utilisée depuis les Beaux-Arts en architecture pour désigner une période de travail très intense précédant un rendu de projet.

6Suicide en école d’architecture: On nous poussait à bout psychologiquement et physiquement, article de Libération, 3 mai 2022, Paris.

14 Vie étudiante Deuxième

partie

Chère école,

stages, sont gérés comme des entités entièrement cloisonnées avec, sans aucune communication, des rendus et examens qui se chevauchent, incitant les étudiants à la charrette. Il faudrait donc possiblement, allonger les études d’architecture afin de répartir le travail de manière plus uniforme, plutôt que de voir le quart des promotions de master partir en césure par peur d’un manque d’expérience après le diplôme. Il faudrait embaucher plus d’enseignants titulaires pour assurer nos cours dans des conditions idéales et mettre en place plus de soutien scolaire.

I

Il y a maintenant 12 ans, tu es née d’un agrégat de 4 petites écoles 1 et de pensées diamétralement opposées, créant ainsi les 14 ateliers et studios que nous connaissons aujourd’hui. Malgré cette hétérogénéité, cette école continue d’exister, dans ce bâtiment «usine» aux 7 étages et à la grande cheminée.

Après avoir été confronté à un réel problème, celui d’étudiants isolés, confinés, tu as pu mettre en place, depuis deux ans : une cellule psychologique, des cours de soutien scolaire ainsi qu’une lettre d’information hebdomadaire par email qui contient un lien “Aides et soutien aux étudiants et étudiantes”

Était-ce assez ? A croire que non, puis qu’en ce début d’année il y a : une conférence sur le sommeil une augmentation des permanences psychologiques, un atelier de sophrologie, des consultations d’ostéopathie, une infirmerie restructurée prête à accueillir des nouveaux souffrants. Notre école est en bonne voie pour devenir … une maison de santé ! Plus sérieusement, est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt résoudre le problème à sa racine, plutôt prévenir que guérir ?

A chaque fin de semestre, nous pouvons remplir un formulaire pour noter nos enseignements. Nous ne savons pas qui reçoit ces réponses. Est-ce que les enseignements sont mieux notés ? Est-ce que de nombreux témoignages d’étudiants ont été reçus et si oui, est-ce que les étudiants ont pu être guidés et est-ce que des mesures ciblées ont été prises ? Lors des échanges avec l’administration, nous n’avons pas reçu de réponses claires. Beaucoup souffrent de la surcharge de travail. Les cours magistraux, les travaux dirigés, les encadrements de rapport de licence, les cours de projet, les

Tu n’es pas la seule dans ta détresse car ces problématiques sont présentes dans toutes les ENSA de France. Ainsi, voici une petite histoire pleine d’espoir.

Pendant le premier confinement, grâce à une association aux étudiants déterminés, l’ENSA ParisEst (anciennement Marne la Vallée) a su mettre en place un comité hebdomadaire rassemblant des étudiants, délégués de classes et de promotion, des enseignants et administratifs, siégeant déjà au CA. En 6 mois, tous les problèmes d’absences, de remarques discriminantes, de répartition des rendus et des partiels étaient ciblés. Le suivi hebdomadaire fut efficace.

Bien évidemment, cette solution n’est pas si facilement applicable pour une école comme l’ENSA Paris - Val de Seine qui compte 2 000 étudiants, 240 enseignants et 70 administratifs, sans compter les courants de pensées pluriels.

Il faut prôner la cohésion entre les différents ateliers, entre les différents enseignements, plutôt que de dresser des murs entre les étudiants qui ne sont que le reflet de querelles dogmatiques. Les ateliers, lorsqu’ils ne sont pas une deuxième famille et un lieu d’entraide, ne doivent jamais être le lieu d’exclusion sociale, de source de pression, ni même de chantage se substituant à un réel choix d’enseignement.

La pluralité de cette école ne doit jamais devenir un frein à l’épanouissement de ses étudiants.

15

1 Paris-Villemin, Paris La Défense, Paris La Seine, Paris Conflans .

Chers étudiants,

NNombre

d’entre vous sont en colère , à bout de forces, là où d’autres ne se sentent que peu, ou pas, concernés par le sujet. Parce que oui, certains d’entre nous vivent leurs études en idylle, comprenant évidemment quelques moments de charrette, mais qui sont, avec du recul, davantage de bons que de mauvais souvenirs.

Il est vrai qu’il y a une grande différence entre une nuit sacrifiée entourée de ses amis dans le but de peaufiner son rendu final et un enchaînement de nuits blanches plusieurs fois par mois, par semaine, avec la boule au ventre la veille d’un rendu déguisée en correction, s’agissant de produire une esquisse entière d’une semaine à l’autre.

Sachez dire stop et éteindre votre ordinateur lorsqu’il le faut, pour ne pas mettre votre santé en danger, deux heures de sommeil ne changeront pas grandchose à votre rendu. Et enfin, pour éviter la charrette ”lorsqu’un prof vous demande 3 coupes 4 élévations et que vous manquez de temps ne soyez pas scolaire. Ne faites qu’une coupe et deux élévations, mais vraiment bien.” recommande un enseignant de l’école.

Soyez conscients que nous avons la chance de faire des études sans classement, par définition, basées sur l’entraide. Soyons à l’écoute les uns des autres. Malheureusement, la culture de la charrette, les abus de pouvoir et les violences, sont profondément ancrés depuis des centaines d’années dans ce système scolaire. Le changement ne peut venir que de nous.

Pendant les corrections ou les rendus, n’oubliez pas une chose : votre travail ne vous définit pas. Même s’il est difficile de ne pas penser qu’une partie de notre âme réside dans cette maquette en carton, la critique qu’apporte l’enseignant est uniquement portée sur votre production et non sur votre personne.

Tentez d’éviter la charrette. Aujourd’hui, ceux qui sont les plus efficaces en termes de temps sont ceux qui savent bien maîtriser les logiciels, cela vous évite de tout redessiner d’une semaine à l’autre. Cultivezvous ! Si vous récoltez des références d’architectures, des lectures, si vous allez à des expositions, à des conférences, vous aurez un regard intelligent sur l’architecture et sur votre projet, cela vous permettra de dessiner avec plus de justesse.Prenez de véritables pauses et arrêtez de culpabiliser. Souvenez-vous que Tadao Ando et Le Corbusier étaient autodidactes, que le premier projet d’Antoni Gaudí n’était rien d’autre que les WC d’une coopérative ouvrière et que Louis Kahn a créé son agence à 50 ans.

N’hésitez plus à aller voir vos professeurs et leur demander leur indulgence, ou de dénoncer les problèmes que vous avez rencontrés en vous adressant aux représentants de l’école. N’hésitez plus à témoigner, à libérer la parole sur ce que vous vivez ou voyez, car être témoin de violence et ne rien faire vous rend complice. N’hésitez plus à aller demander de l’aide à vos proches, en cellule psychologique, à vous tourner vers les associations et ateliers.

Vous pouvez vous engager dans vos masses, dans vos groupes, dans les associations de l’école qui souhaitent accompagner ce changement, afin de faire évoluer les pensées et favoriser l’entraide. Vous pouvez vous engager à l’échelle de l’école : au Conseil d’Administration (CA), et à la Commission des formations et de la vie étudiante (CFVE). Ces deux instances sont les uniques supports de discussions avec les enseignants et l’administration, recueillant avis ou propos, qui nous permettent de changer les choses à l’échelle de l’école. Vous pouvez rejoindre l’Union Nationale des Etudiants en Architecture et Paysage (UNEAP), l’association nationale étudiante qui permet d’établir un dialogue avec les hautes instances telles que le ministère de la Culture. Du moins, engagez-vous autour de vous, il suffit parfois d’un “et toi, comment vas-tu en ce moment ?”

En partenariat avec la Fed

Voici une liste d’étudiants, d’administratifs, et d’associations, qui se veulent être des oreilles attentives.

16

«

Prenez des véritables pauses et arrêtez de culpabiliser »

Chers enseignants,

BBien que nombre d’entre vous soient à l’écoute et ont su faire preuve de bienveillance, “Si vous êtes dans une situation difficile, n’hésitez pas à venir nous en parler” comme nous écrivait par mail pendant le premier confinement une des enseignantes. N’oubliez pas que, confinement ou non, nous comptons sur vous pour apporter du soutien dans nos études.

Les questions que nous nous posons aujourd’hui ne datent pas d’hier, vous l’avez parfois vous-même vécu “Je subis donc le bizutage de plein fouet (...) et je me suis juré qu’un jour, si j’étais enseignant, j’empêcherais cette ignominie !” s’exclame un enseignant de l’école qui témoigne avoir été victime de bizutage pendant ses études aux Beaux-Arts. Pourquoi les problèmes subsistent sous d’autres formes aujourd’hui ?

Comme le souligne un autre enseignant de l’école, “Il faut avoir à l’esprit que mener de front deux activités parallèles est difficile pour vos enseignants, d’autant qu’ils doivent effectuer 320h d’enseignement par an ; là où un professeur des universités n’en doit que 192h”. Cependant n’oubliez pas qu’assumer vos horaires de cours tout au long du semestre, gérer les rendus dans des temps convenables - 23h n’est pas un horaire convenable - et venir en présentiel quand cela est demandé par les étudiants sont des engagements que vous avez pris en toute conscience.

Pour le bonheur de tous, l’architecture d’aujourd’hui en école est enseignée par des praticiens, alors pour la pérennité de cette pratique, soyez pédagogues avec les étudiants. Montrez du respect pour le travail de vos étudiants. L’exemple de la destruction d’une maquette à coups de cutter sans l’accord de l’étudiant ne doit plus être banalisé.

“Pour rappel, nous sommes passés d’un diplôme en 7 ans (DPLG) à un diplôme en 5 ans (DE), or dans le même temps, les exigences du métier ont augmenté. Aussi, les enseignants ne peuvent « vous demander moins », car votre avenir est en jeu, et en même temps, c’est difficile à vivre pour vous.Si nous réduisons votre apprentissage en projet, vous ne saurez pas dessiner à la sortie de l’école” témoigne un enseignant de l’ENSA Paris - Val de Seine.

8“Moyenne des heures travaillées par les salariés en agence d’architecture en France tourne actuellement autour de 52 à 56 heures par semaine» source : Tema archi

Vous savez que nous sommes passionnés, pas fainéants. Il est vrai que le processus créatif prend beaucoup plus de temps qu’apprendre une leçon, mais faudrait-il pour autant “mettre la pression” aux étudiants pour qu’ils atteignent “l’excellence”?

Il n’est pas question de ne pas travailler ou d’être trop choyé, nous souhaitons davantage de bienveillance, de pédagogie et de méthodologie.

Certains d’entre nous l’ont bien compris lors de nos années d’échanges aux Etats-Unis, en Corée du Sud, ou à travers des entretiens d’architectes, comme avec ce journal Double Hauteur, Craig Dykers (Snøhetta), Glenn Murcutt … tant de grands noms qui sont tout autant réputés pour leur architecture que pour leur bienveillance dans leur pédagogie.

Un étudiant en architecture épanoui et créatif est aussi un étudiant qui a le temps d’aller au musée, de voyager, de visiter de l’architecture, d’écrire, de pratiquer ses passions. Accordeznous ce temps, tant que nous sommes étudiants !

Pour lutter contre la culture de la charrette, imposez un dépôt des planches de rendu et de correction en fin de journée plutôt qu’à 8h du matin (où la nuit aura été rude). Ne demandez pas à chaque semaine la même charge de travail pour une correction que pour un rendu final. “Il faudrait revoir les enseignements : plus de cours de méthodologie et plus de cours où l’enseignant montre des références et dessine avec vous, et moins de correction frontale (...) adapter les exigences et rythme selon les étudiants”, propose un des enseignants.

Apprenez-nous à gérer notre temps plutôt que de perpétuer cette culture de la dernière minute. Vous êtes bien conscients que ces habitudes que nous prenons en école d’architecture se répercutent dans le monde professionnel8 où les burn-out sont de plus en plus fréquents. Le monde de l’architecture est beaucoup plus complexe que l’on ne l’imagine à l’école mais aidez-nous à comprendre ce monde avec sagesse plutôt que de perpétuer ce système de pensée.

17

Thèse CIFRE

Propos recueillis par Agathe-Paloma Pastré

PAR

EMILY MUGEL

Doctorante en Architecture, laboratoire GRIEF EA 7465, ED 595, ENSA Bretagne -Université de Rennes 2 Thèse en contrat CIFRE à l’Association Quatorze

Les architectes de l’accueil

Le rôle des architectes dans l’accueil des personnes exilées depuis 2015

CIFRE = Convention Industrielle de Formation par la Recherche

Création: 1981

Objectif: triple partenariat en faveur de l’innovation et la recherche pour soutenir les échanges entre recherche privée ou public et favoriser l’emploi des doctorantsen faisant collaborer entreprise ou association, universités et doctorant.

En pratique...: dispositif de l’Etat pour une aide financière auprès des entreprises recrutant des doctorants également en lien avec un laboratoire extérieur. Les CIFRE ce sont 10% des doctorants bénéficiant d’un financement.

Cette recherche interroge le rôle des architectes, en tant qu’acteurs et actrices, dans l’accueil des personnes exilées depuis2015.

Cette approche architecturale des conditions d’accueil permet à la fois de documenter les différents projets existants en France et les rouages dans lesquels ils se mettent en place. Mais également de comprendre les ressources employées par les architectes et leurs approches pour développer ces projets dans un contexte sociétal et politique tendu.

Méthodologie d’approche

ETUDE HISTORIQUE

2

1. Documenter les influences théoriques et construites des architectes.

2. Enquête sur l’évolution de l’enseignement des architectes depuis ces dix dernières années pour connaître le parcours des architectes s’engageant dans les questions d’hospitalité.

ETUDE SOCIOLOGIQUE

1. Entretiens avec un panel varié d’architectes « de l’accueil ».

2. Comprendre ce qui qualifie ce titre.

3. Définir ce qui fait accueil dans leurs pratiques.

APPROCHE SPATIALE ET ARCHITECTURALE

1. Etudier les éléments constructifs et programmatiques de projets grâce à des outils tirés de l’architecture, de la cartographie et de la sociologie: relevé du bâti et relevé habité, documents photographiques, presse, ouvrages architecturaux, mise en récit dessiné etc.

18

1

3

L’INVISIBILITÉ DE PERSONNES EXILÉES

formes constructives et méthodologiques, et transgressant parfois les normes urbaines.

L

Mes conditions d’accueil des personnes exilées en France et plus largement en Europe les placent dans des situations d’instabilitéet d’erranceimposée.

Elles sont géographiques par la politique d’évacuations, d’évitement de points d’accroches, de mises à l’abri temporaires en périphéries des centres urbains, d’enfermement en centre de rétention ou le renvoi dans les pays voisins qui participent fortement à l’expérience du confinement vécu par les personnes exilées.

On témoigne ainsi, au cours des dernières années, d’une banalisation de l’éloignement et de la “mise en altérité” (Kobelinsky, Makaremi, 2009) des personnes exilées, qui accentuent leur invisibilisation. Les individus, d’une part, disparaissent dans une image de masse migrante, transformant l’exil d’une expérience individuelle à un phénomène de masse (Ivecoviyć, 2015).

Le contexte français de l’accueil est intrinsèquement lié à un contexte plus large. Les actions locales ont des répercussions à une échelle nationale et internationale, et inversement. La constellation des lieux d’accueil, les trajectoires des personnes exilées, les réseaux d’acteurs impliqués à chaque échelle génèrent une articulation entre le soutien local et les politiques migratoires internationales. C’est dans ce cadre qu’interviennent les architectes.

UN BREF ÉTAT DES LIEUX DES ARCHITECTES DE L’ACCUEIL

DDifférent.e.s architectes se sont engagé.e.spar des projets construits et théoriques, mettant à l’épreuve des

Des plus médiatisé.e.s nous mentionnerons Julien Belleret le centre humanitaire à Porte de la Chapelle en 2016, Valentine GuichardazVersini (Atelier Rita) dont le Centre d’hébergement d’urgence d’Ivry de 2017 a été primé d’une équerre d’argent ou Cyrille Hanappe (Actes & Cité) dont les étudiants s’intéressent aux espaces « d’habitats spontanés » tels que la Jungle de Calais.

Le collectif Sans Plus Attendre qui a par ailleurs employé les outils de représentation d’architectes en dressant un relevé de cette même Jungle à Calais, dans le cadre d’un projet de recherche de PEROU. Fiona Meadows interroge quant àelle le rapport entre l’idée de la permanence de l’habitat et du provisoire du campement dans son exposition puis ouvrage Habiter le Campement en 2016.

L’association Quatorze souhaite de son côté se positionner en experts de l’accueil inconditionnel au travers de ses expérimentations par le projet et la recherche-action, explorant les enjeux d’urbanisation douce, d’investissement du vacant et de participation.

Il se dessine l’émergence d’acteurs transdisciplinaires tels que Plateau Urbain ou Yes We Camp qui ouvrent des lieux d’accueil éphémères dans des «espaces disponibles»1mettant en avant une multiplicité d’usages et de public, en créant un modèle économique autour de la fête, la nourriture et la culture.

Ce bref état des lieux permet de commencer à trouver des liens et des distinctions entre ces architectes, à dresser des figures ou des postures parmi les architectes de l’accueil, et finalement à déceler les différences de manière d’envisager l’accueil depuis 2015.

19

PROBLEMATIQUES

Les expérimentations architecturales interrogeant et répondant aux questions d’hospitalité sont ainsi multiples : de l’hébergement d’urgence, à l’insertion professionnelle, de l’inclusivité de l’espace public à la transformation par la transgression des normes qui font la ville. Dans quelles mesures les architectes peuvent-ils et elles participer à l’amélioration des conditions d’accueil des personnes exilées ? Quel type de vision de la ville future, dans sa transformation émerge de cet engagement du champ disciplinaire de l’architecture ? Quels sont les outils mis en œuvre par les architectes pour répondre à la question de l’accueil ? Trois hypothèses émergent de ces problématiques.

LA QUESTION DE L’ACCUEIL RELÈVE DE L’EXPÉRIMENTATION ARCHITECTURALE

LMa relation entre les architectes et les personnes exilées donne lieu à des enjeuxs cientifiques, critiques, politiques qui posent des imaginaires de l’habitat futur et mettent les architectes dans une « posture intellectuelle » (Kobelinsky, Makaremi, 2009).

Il émerge par ailleurs une forme de fantasme de la débrouille expérimentale et des stratégies de survie des personnes exilées de la part des architectes étudiant le phénomène de campements, les comparant à des villes du futur ou encore des laboratoires de la ville

La dimension du fantasme architectural semble néanmoins nécessaire pour faire émerger des expériences novatrices pour concevoir des nouveaux modèles d’habitats pour les personnes exilées.

LES ARCHITECTES AGISSENT AU SEIN D’UN RÉSEAU

LMa position des architectes se définit par le réseau-ou l’absence de réseau -d’acteurs dans lequel ils agissent sur chaque projet. Les réseaux reflètent les expérimentations dont font part les projets d’architectes dans le contexte

de l’accueil. Il s’agit ainsi de comprendre les motivations de ces réseaux, leurs idéologies et leurs engagements.

Ces réseaux d’acteurs de l’accueil -associatifs, individuels, militants, spontanés ou encore institutionnels -mettent en place un tissage d’enjeux personnels, de visibilités et de compétences. Les interactions entre ces différents acteurs de l’accueil pourraient ainsi orienter les politiques d’accueil.

CONSÉQUENCE DES ACTIONS ARCHITECTURALES

LMes actions architecturales, par des ressources innovantes et inclusives, se posent ainsi dans une résistance à l’invisibilisation des personnes exilées.

De la réponse aux commandes publiques à la transgression des normes, les actions des architectes représentent indéniablement une forme d’engagement, qu’elle soit éthique, politique, militante ou pragmatique , qui participe à la transformation de leur figure.

Un des outils de cet engagement et dans cette innovation est l’urbanisme transitoire. Hors, du point de vue architectural et politique, l’occupation temporaire d’espaces vacants n’est-elle pas représentative de la mobilité forcée des personnes qui y habitent ?

Elle questionne les moyens de constitution du chez soi, et du heimat (Saunder, 2016, Arendt 1949). La temporalité des lieux s’inscrit dans l’incertitude, le mouvement constant des situations juridiques et sociales des personnes qu’ils accueillent.

POUR CONCLURE

Cette recherche est entreprise dans le cadre d’un contrat CIFRE au sein de l’association d’architectes Quatorze.

Cette recherche embarquée (Mabi, Prothais, 2015) permet de garder un lien privilégié avec le terrain et les «enquêté.e.s», apportant une richesse de ressources, mais dont il est pourtant parfois difficile de prendre la distance nécessaire : participant à une pratique et prenant part au terrain, comment apprendre à devenir « indigène de sa propre culture » (Augé, 1992) tout en étant « un informateur privilégié » (ibid.) ?

20

Mental obsessions

De la capsule de deux minutes à l’émission à plus d’une heure, les podcast constituent un média parfait pour cleaner un plan, pimper une pers’ ou maquetter joyeusement ; pour vous encourager dans les dernières semaines de rendus, DH vous a donc concocté une petite sélection.

société art musique

Vénus s’épilait-elle la chatte ? 30-60min - depuis 2019

Julie Beauzac choisit un titre percutant pour le podcast engagé dans lequel elle interroge la place de la femme - artiste ou représentéedans l’art occidental. Elle déconstruit les regards en établissant des liens réflexifs entre les artistes, la réception des œuvres dans la société, à leur époque et aujourd’hui. De nouvelles grilles de lecture s’offrent à nous au fil de sa narration et des personnes interviewées : une véritable immersion dans un art vivant et actualisé.

PAR Kiffe ta race 20-60min - depuis 2018

US apprécieront les épisodes sur ASAP Rocky ou encore Juice WRLD ; les fans d’électro, seront ravis par ceux sur Thylacine ou encore Four Tet ; les curieux se laisseront tenter par les épisodes sur le Misirlou ou bien la Baile Funk. Bonne écoute !

Disponible sur nova.fr, podtail.com, ApplePodcast, Youtube, Spotify…

Disponible sur ApplePodcast, Spotify et Deezer Pour compléter l’écoute, interview en ligne dans le magazine Brunhilde : https://www.brunhilde-mag.com/index.php/2020/10/09/ julie-beauzac-creatrice-du-podcast-venus-sepilait-elle-lachatte/

Le sample de la semaine 5-10min - 2018-2019

Rediffusion d’une chronique de Radio Nova, ce podcast est fait pour les amateurs de musique. Le format court retrace l’histoire de samples et de sampleurs iconiques : Jazz, Funk, Rap, Electro…les genres s’y croisent pour le plus grand plaisir des oreilles. Les adeptes de tubes

Rokhaya Diallo est une femme noire, Grace Ly est une femme asiatique. Toutes deux sont auteures, engagées, et ouvrent le podcast en se définissant ainsi, afin d’expliciter leur identité, situer leur regard et leur parole. Autour du micro, les voix de journalistes, de sociologues, de conférenciers, de membres d’association, échangent et expliquent : identités, groupes raciaux, tabous, intersectionnalité, histoire coloniale, clichés, imaginaires, minorités, antiracisme, décolonisation de l’art, discriminations, représentations, féminisme, domination de classe… Des discussions ponctuées de touches d’humour, marquées par les parcours de vie et surtout qui rendent accessibles des interrogations sociales et historiques actuelles.

Disponible sur BingeAudio, SoudClound, ApplePodcast, Youtube, Spotify…

21

VALORA BRICE

Athènes comme ma poche...

sous la plume

et le coup de crayon PAUL

PRIEL

Considérée comme le berceau de la civilisation occidentale, Athènes fut fondée au VIIIème siècle avant notre ère. Mais ce n’est qu’au XIXème siècle qu’elle devint la capitale de la Grèce unifiée et connut alors un rapide essor.

Davantage reconnue pour ses monuments antiques que pour son architecture contemporaine, Athènes est aujourd’hui une capitale cosmopolite et animée où les ruines de l’antiquité côtoient les lieux les plus alternatifs.

Nous vous proposons de retracer l’histoire de ses deux derniers siècles au travers quatre architectures emblématiques.

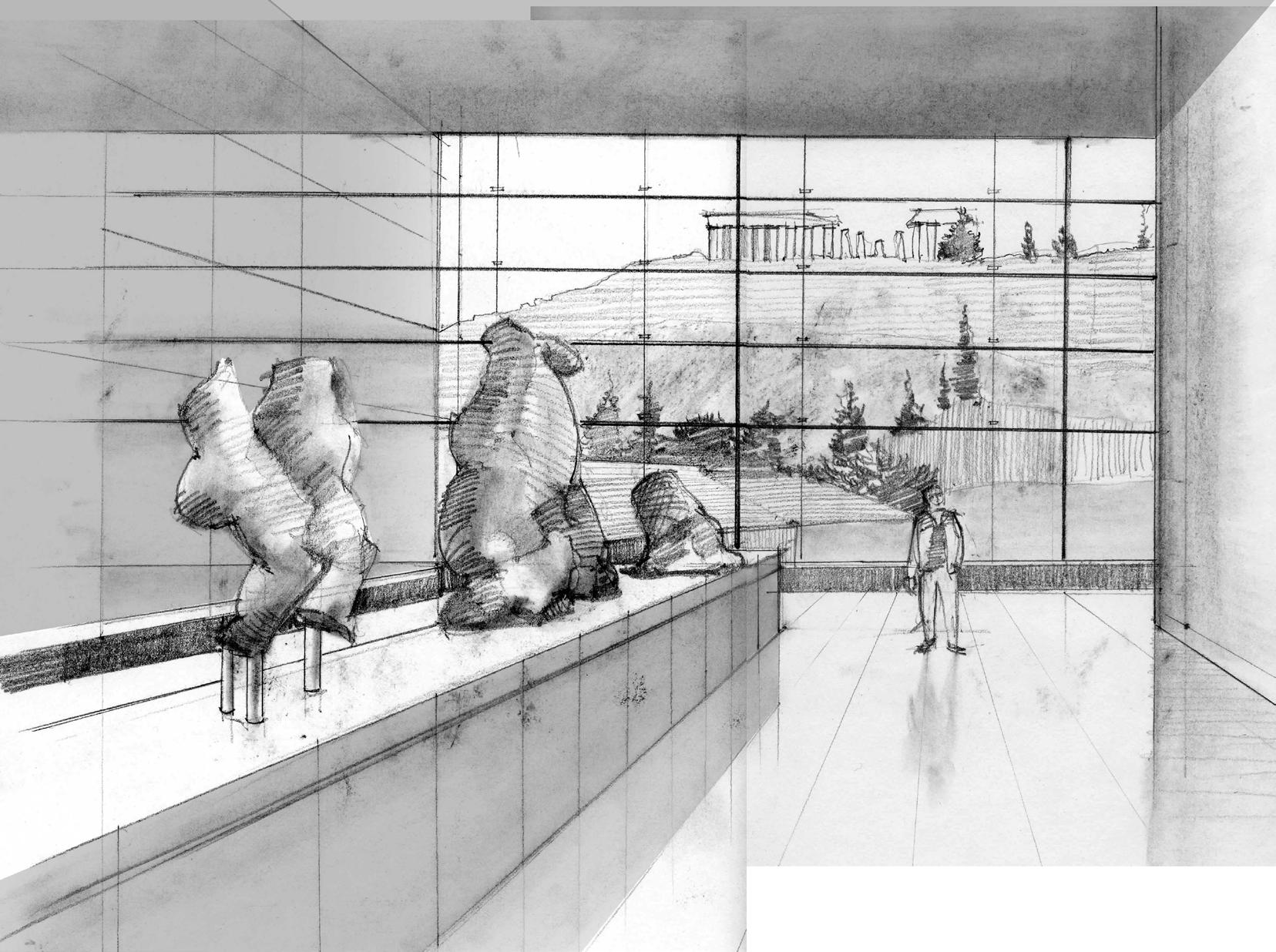

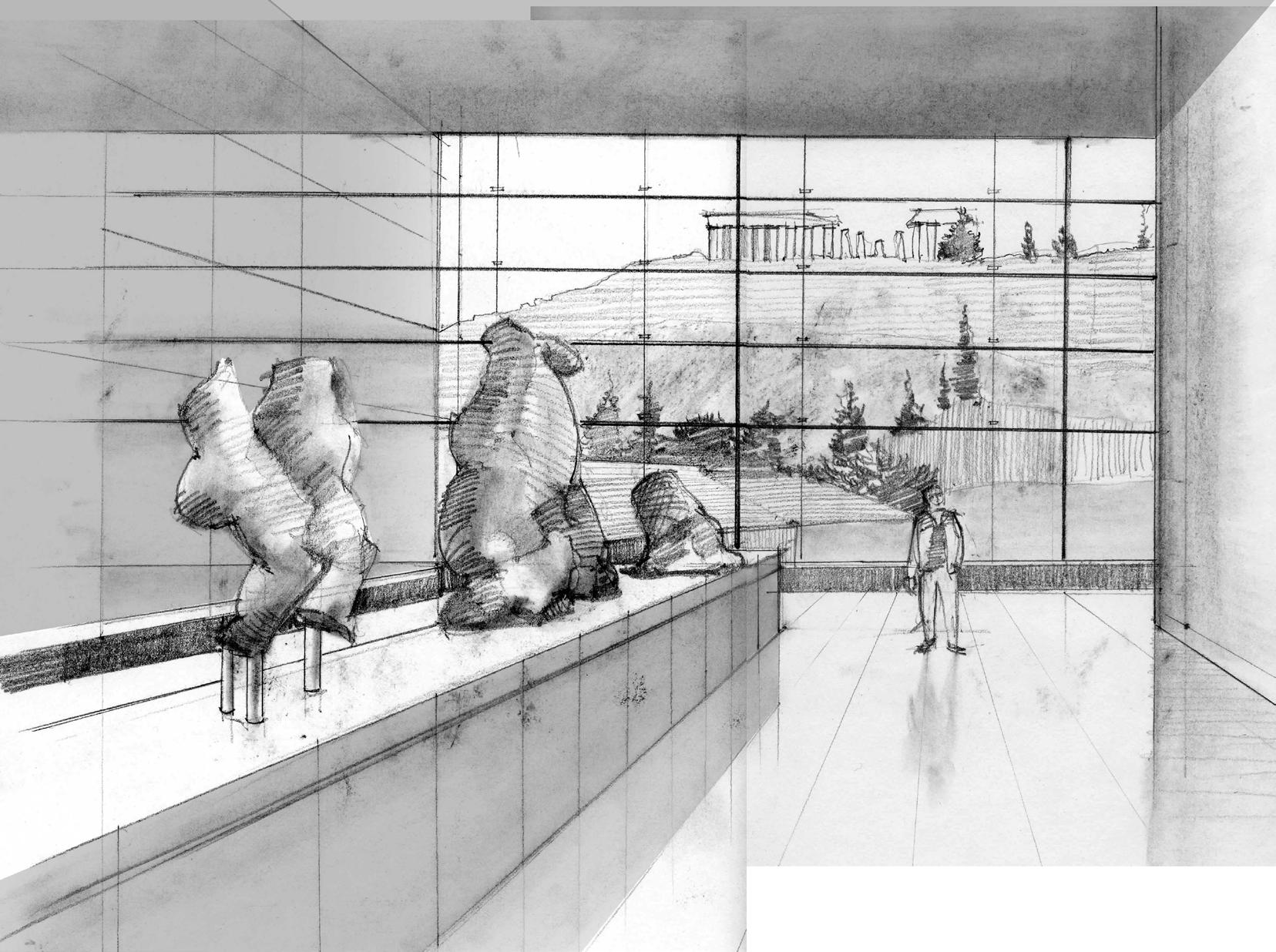

Bernard Tschumi

Construit par l’architecte franco-suisse Bernard Tschumi et inauguré en 2009, le musée de l’Acropole n’accueille que les fresques originelles du Parthénon ainsi une riche collection d’objets trouvés sur le site. Composé d’acier, de verre et de béton, le bâtiment joue sur les transparences et se veut relativement neutre de l’extérieur. Ce projet avait pour optique de répondre à trois enjeux fondamentaux : la liaison visuelle avec l’Acropole, la présentation complète des bas-reliefs du Parthénon et l’adaptation aux vestiges archéologiques présents en sous-sol. La promenade architecturale se développe sur trois niveaux et aboutie par les frises du Parthénon dans une salle disposant de la même orientation et offrant la vue sur celui-ci.

Construit par franco-suisse Bernard Tschumi et inauguré le de l’Acropole n’accueille que fresques originelles du ainsi collection d’objets trouvés sur le site. Composé d’acier, et de béton, le bâtiment sur transparences et neutre de Ce projet pour optique à trois enjeux fondamentaux liaison visuelle avec l’Acropole, la complète des bas-reliefs aux vestiges archéologiques en sous-sol. La promenade architecturale développe sur trois niveaux et les Parthénon dans une de même orientation et la vue sur celui-ci.

22

RAPHAËLLE DE PRIESTER

Musée de l’Acropole, 22

National Technical University of Athens

Commandée par le roi Othon pour sa nouvelle capitale, l’école d’architecture d’Athènes fut construite par l’architecte Lysandros Kaftantzoglou (1811–1885) et achevée en 1871. Dotée de colonnes ioniques, et d’un patio central, elle est l’archétype des bâtiments néoclassiques de cette époque. À la fin des années soixante, elle fut le point de départ de nombreuses manifestations à l’encontre du dictateur. Celles-ci aboutirent le 17 novembre 1973 à l’intervention de chars dans l’enceinte du bâtiment, des dizaines d’étudiants furent tués et l’armée procéda à de multiples interpellations. Cet épisode, particulièrement marquant pour le peuple grec, contribua au renversement du dictateur quelques mois plus tard. Aujourd’hui encore, l’école d’architecture est le point de départ de manifestations anarchistes, bien que les affrontements avec la police se fassent moins fréquents depuis quelques années.

L’aménagement paysager du tour de l’Acropole permit la création d’accès, de sentiers et de points de vue menant aux différents monuments de ce site historique. Achevé en 1957, il s’agit sans doute du projet le plus connu de l’architecte grec Dimitris Pikionis (18871968), figure majeure du régionalisme critique. C’est avec une grande sensibilité et un respect pour l’histoire que Pikionis a su magnifier ce lieu. Afin de façonner le site, il a n eu recours à des essences locales et à des matériaux vernaculaires mais son travail fut aussi influencé par la tradition japonaise du paysage.

Chemin de l’Acropole et Colline de Filopappou

The Blue condominium

Le Blue Condominium est un immeuble de logement situé non loin de l’école d’architecture d’Athènes, à l’angle de la place Exarchia. Construit entre 1932 et 1933 par l’architecte Kyriakos Panagiotakos, il est un des premiers exemples de « polykatoikia » (immeuble d’habitation) de style moderne, construit pendant l’entre-deuxguerres. De passage à Athènes à l’occasion du CIAM 4, Le Corbusier serait même venu le visiter. L’immeuble doit aujourd’hui son surnom à la couleur bleue qui recouvrait sa façade.

23

24 doublehauteur @doublehauteur doublehauteur@gmail.com