Estimados lectores: les damos la bienvenida a esta edición de Diabetes Al Día del mes de Abril: momento del año que nos da la oportunidad del último respiro vacacional a través de la Semana de Turismo, Semana Santa o Semana Criolla. Múltiples oportunidades de pasar bien, ya sea en turismo de toda la semana o en escapadas cortitas.

Nosotros estamos muy satisfechos con esta edición, en la que estamos seguros de aportar un contenido variado y conformado por temas relevantes. Todos esos contenidos los agradecemos constantemente a los profesionales de la salud que escriben, aportando su conocimiento para el enriquecimiento de todos nosotros.

Qué decir de las firmas auspiciantes, quienes permiten que toda la organización y trabajo que conlleva Diabetes Al Día se materialicen en esta publicación que usted recibe gratis y puede leer y compartir.

Disfruten entonces este mes. Disfruten en familia, con amigos, visitando a lo largo y ancho del país los sitios maravillosos que tenemos para conocer. Y por supuesto, disfruten la lectura de este número de Diabetes Al Día. Los esperamos en el próximo número.

Hasta entonces estimados amigos.

El bullying o acoso escolar representa un problema significativo para los niños y adolescentes con Diabetes, una situación que puede deteriorar tanto su salud física como emocional.

Esta investigación analiza cómo el acoso afecta específicamente a los jóvenes con Diabetes, con especial atención a la realidad en América

Latina y Uruguay. Los estudios muestran que los niños con Diabetes tipo 1 sufren mayor

victimización que sus pares sanos, lo que puede comprometer gravemente el manejo de su condición y su bienestar general.

El Bullying y su Relación con la Diabetes Infantil.

El bullying es un tipo de agresión que ocurre cuando una persona es expuesta repetidamente a comportamientos negativos por parte de otros. Para los niños y adolescentes con Diabetes, esta experiencia puede ser particularmente devastadora.

Los estudios sistemáticos demuestran que aproximadamente el 85.7 % de las investigaciones identifican mayor frecuencia de victimización en niños diabéticos en comparación con jóvenes con otras condiciones crónicas o sin ellas.

Esta alta prevalencia resulta alarmante y merece atención inmediata de padres, educadores y profesionales de la salud.

Las personas con Diabetes pueden convertirse

en blancos de acoso debido a las rutinas asociadas al manejo de su enfermedad.

El monitoreo de glucosa en sangre, las múltiples inyecciones de insulina y las restricciones alimentarias pueden resultar estigmatizantes en ambientes escolares donde la diferencia a menudo se percibe negativamente.

Los niños con Diabetes tipo 1 reportan ser víctimas específicamente debido a las necesidades particulares causadas por su condición.

En algunos casos, incluso son llamados con apodos despectivos como “cyborg” o “robot“ por usar dispositivos de medición continua de glucosa.

El tipo de bullying que experimentan estos jóvenes abarca diversas modalidades, incluyendo acoso físico, verbal, social, psicológico y hasta sexual.

Estas agresiones no se limitan a la infancia o adolescencia, sino que pueden persistir incluso

en la edad adulta, como demuestran los casos en que personas adultas enfrentaron acoso en su lugar de trabajo cuando medían su nivel de glucosa en sangre en un espacio común.

Mecanismos de Discriminación y sus Raíces.

La discriminación hacia las personas con Diabetes se origina principalmente en el desconocimiento. Krystle Samiai, vicepresidenta de misión en College Diabetes Network, señala que una forma común de acoso ocurre cuando las personas clasifican a otros como “diferentes” y los tratan de manera distinta debido a estas diferencias.

“La idea de marginar a quienes son diferentes es un problema social”, explica Samiai, “y cuando no entienden algo, las personas con frecuencia se acercan a la diferencia desde un punto de vista temeroso”.

En el contexto escolar, esta dinámica resulta particularmente perjudicial. Los niños y adolescentes con Diabetes ya enfrentan el

desafío de manejar una condición médica compleja que requiere atención constante. Cuando a esto se suma la presión social negativa, el aislamiento o la burla, el impacto puede ser devastador tanto para su salud física como para su desarrollo psicosocial.

El acoso escolar tiene efectos directos sobre el control glucémico en niños y adolescentes con Diabetes. Las investigaciones demuestran una clara asociación entre ser víctima de bullying y presentar un peor control glicémico.

Este deterioro ocurre a través de dos mecanismos principales: los efectos fisiológicos directos del estrés sobre el metabolismo y la interferencia con las conductas de autocuidado.

El estrés provocado por el bullying afecta fisiológicamente los niveles de glucosa en sangre. Además, interfiere significativamente en la capacidad de automanejo del Diabetes,

dificultando actividades esenciales como el monitoreo frecuente de la glicemia, el seguimiento de una dieta adecuada o recordar tomar la insulina en los horarios correctos.

Un niño que teme ser ridiculizado puede evitar medir su glucosa o aplicarse insulina en la escuela, lo que compromete gravemente su control metabólico.

Los efectos del bullying no se limitan al corto plazo. La exposición al acoso escolar predispone a los individuos a consecuencias físicas y psicológicas duraderas.

Además de síntomas somáticos, ansiedad, depresión y problemas sociales inmediatos, la victimización en la infancia y adolescencia puede conducir a baja autoestima, relaciones interpersonales deficientes y mayores tasas de depresión en la edad adulta.

Para quienes viven con Diabetes, estas consecuencias psicológicas pueden complicar aún más el manejo de una condición que ya es exigente por sí misma.

El Estrés como Mediador entre el Bullying y el Control Metabólico.

En niños y adolescentes con Diabetes tipo 1, el estrés deriva de la necesidad de gestionar una condición médica compleja que requiere múltiples comportamientos diarios de autocuidado.

A esto se suma el impacto que el Diabetes tiene en las interacciones sociales con familiares, compañeros y profesores, y la interferencia de síntomas como la hipoglucemia en actividades cotidianas.

Cuando el bullying se convierte en una fuente adicional de estrés, el resultado puede ser un círculo vicioso donde el deterioro del control glucémico y los problemas psicosociales se refuerzan mutuamente.

Es particularmente preocupante la situación durante la adolescencia, etapa con mayor incidencia de Diabetes tipo 1, caracterizada por cambios súbitos en aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. En este período crítico

del desarrollo, la atención a los aspectos psicosociales resulta fundamental para lograr la adhesión al tratamiento y conseguir un mejor control metabólico5.

Latina. En Uruguay, como en el resto del mundo, la Diabetes infantil mantiene un ritmo creciente de prevalencia. La situación actual muestra que la Diabetes en niños va en aumento, el diagnóstico ocurre a edades más tempranas y, aunque la recuperación inicial suele ser rápida gracias a la preparación de los equipos pediátricos, el manejo a largo plazo presenta desafíos importantes.

Si bien existen intenciones de brindar atención integral a niños y adolescentes diabéticos en todos los centros de salud uruguayos, resulta difícil encontrar equipos bien conformados y con experiencia en el tema. La Sociedad de Pediatría y las diferentes cátedras de Pediatría en Uruguay han realizado importantes esfuerzos mediante cursos de formación, educación continua y congresos para formar

equipos competentes. Sin embargo, el abordaje específico del bullying como factor que afecta el control de la Diabetes aún parece incipiente.

La comprensión de la enfermedad por parte del niño, su familia y la comunidad educativa resulta fundamental para la calidad de vida presente y futura de estos jóvenes. Esto implica necesariamente abordar los aspectos psicosociales, incluido el bullying, como parte integral del tratamiento.

Aunque la información específica sobre bullying y Diabetes en América Latina es limitada en los resultados de búsqueda proporcionados, podemos inferir que muchos de los desafíos identificados en estudios internacionales son aplicables a este contexto, posiblemente con complicaciones adicionales derivadas de sistemas de salud con recursos más limitados y menor concientización sobre las necesidades especiales de los niños con Diabetes.

El estigma asociado a condiciones médicas crónicas puede ser particularmente fuerte en entornos donde el conocimiento sobre estas condiciones es limitado. Esto sugiere que el bullying hacia niños con Diabetes podría ser un problema significativo aunque insuficientemente documentado en la región.

Estrategias para Prevenir y Afrontar el Bullying en Niños con Diabetes.

La prevención y el manejo efectivo del bullying en niños y adolescentes con Diabetes requiere un enfoque integral que involucre a familias, escuelas y equipos de salud.

El conocimiento de la asociación entre bullying y Diabetes tipo 1 es fundamental para el seguimiento adecuado de estos pacientes y la implementación de programas preventivos.

La educación sobre Diabetes dirigida a compañeros de clase, profesores y personal escolar puede reducir el estigma y promover un ambiente más comprensivo.

Cuando toda la comunidad educativa entiende las necesidades especiales de un niño con Diabetes, es menos probable que surjan situaciones de discriminación o acoso basadas en el desconocimiento o el miedo a lo diferente.

Los equipos de salud que atienden a niños y adolescentes con Diabetes deben incluir la evaluación del bienestar psicosocial y las experiencias de bullying como parte de la atención integral. Un control metabólico inexplicablemente deteriorado podría tener como causa subyacente problemas de acoso escolar que el niño no ha comunicado a sus padres o médicos.

Empoderamiento y Autodefensa.

Es importante empoderar a los niños y adolescentes con Diabetes para que puedan manejar situaciones de potencial acoso. Esto incluye ayudarles a desarrollar habilidades para explicar su condición a los demás de manera simple, responder asertivamente ante comentarios negativos y buscar ayuda cuando sea necesario.

Conclusión: Un Llamado a la Acción Integral.

El bullying representa un problema grave pero frecuentemente subestimado para los niños y adolescentes con Diabetes, con consecuencias significativas para su salud física y mental.

La evidencia muestra que estos jóvenes sufren mayor victimización que sus pares sanos y que esto se asocia con peor control glucémico y dificultades psicosociales.

En Uruguay y América Latina, donde la prevalencia de Diabetes infantil va en aumento, resulta urgente desarrollar estrategias integrales que aborden no solo los aspectos médicos de la enfermedad, sino también sus dimensiones psicosociales.

Esto requiere la colaboración de familias, instituciones educativas y equipos de salud para crear entornos seguros donde los niños con Diabetes puedan desarrollarse plenamente.

La concientización sobre el problema del

bullying hacia niños con Diabetes constituye el primer paso hacia su prevención. Las intervenciones educativas dirigidas a toda la comunidad, combinadas con estrategias de apoyo específicas para los afectados, pueden marcar una diferencia significativa en la vida de estos jóvenes. Solo a través de un abordaje integral podremos garantizar que los niños y adolescentes con Diabetes no solo sobrevivan a su condición, sino que prosperen social, emocional y físicamente a pesar de ella.

¿Quiere

leer otros números de Diabetes al Día?

Diabetes Híbrida o Diabetes 1.5.

«Cuando la Diabetes Tipo 1 se encuentra con la Diabetes Tipo 2».

Dra. Virginia García Doctora en Medicina Especialista en Diabetología Especialista en Medicina Interna

En estos tiempos, hablar de sobrepeso y de obesidad, se ha convertido en moneda corriente no solamente en el ámbito médico, sino a nivel de la sociedad en general, considerándose un problema relevante de salud pública a nivel mundial.

El gran aumento de la frecuencia de estos trastornos se vincula con diversas razones que llevan a mantener hábitos de vida sedentarios y a consumir alimentos densamente calóricos.

Es clásica la asociación de sobrepeso y obesidad con distintas enfermedades, entre las que se destaca la Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), es decir, la forma de Diabetes más frecuente, que aparece en general en la edad adulta y se vincula, entre otros factores, a la resistencia a la insulina, o sea a problemas no en la producción de insulina, sino a la dificultad para lograr que dicha hormona cumpla con el objetivo de que las células utilicen en forma efectiva la glucosa proveniente de los alimentos.

En cambio, la llamada Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), se vincula con la falta de producción de insulina por parte de las células beta del páncreas y por consiguiente la imposibilidad de asimilar los alimentos.

Se producen síntomas como el aumento de la sed y del volumen de orina con

adelgazamiento, comprometiendo la vida si no se trata oportunamente.

En estas circunstancias es imperiosa la necesidad de recibir insulina. De ahí surge la denominación de Diabetes mellitus «insulinodependiente».

La ocurrencia de esta forma de Diabetes se concentra principalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Del punto de vista de los mecanismos de producción, se vincula con un proceso autoinmune, es decir, de destrucción por el propio organismo de las células β productoras de insulina con la presencia de 2 o más anticuerpos anti insulina y péptido C bajo.

A partir del descubrimiento de la insulina, hace ya 104 años, y con los vertiginosos avances en sus formulaciones, formas de administración, métodos de control y

seguimiento, ya la Diabetes mellitus tipo 1 ha dejado de ser una «sentencia de muerte».

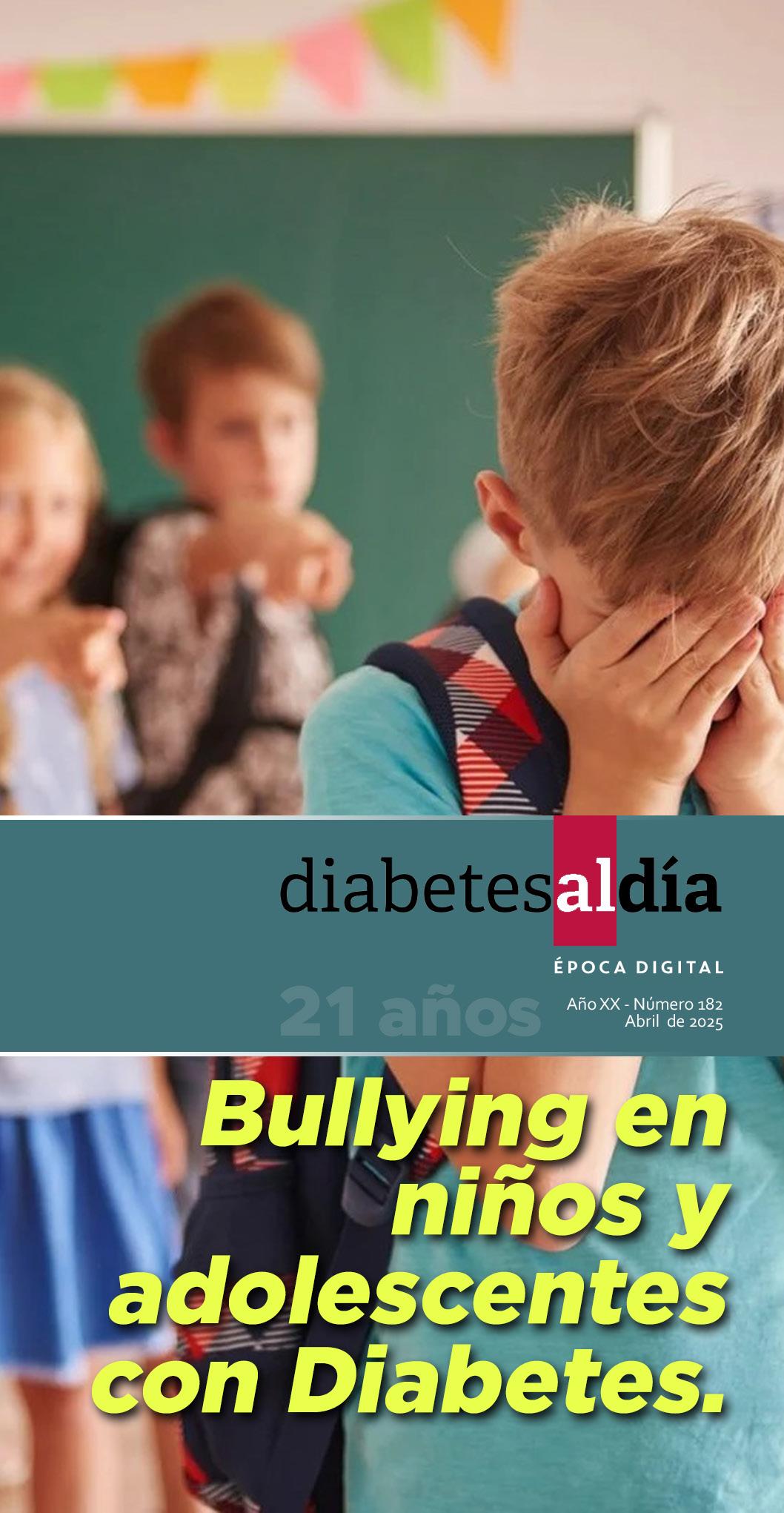

Actualmente observamos que el sobrepeso y la obesidad pueden aparecer en las personas con DM1; características de ambos tipos de Diabetes coexisten en el mismo individuo; surge así la llamada Diabetes Doble.

De esta forma «la DM1 se encuentra con la DM2». Este fenómeno ocurre entonces cuando pacientes con Diabetes tipo 1 desarrollan resistencia a la insulina, un rasgo típico de la DM2 en relación con factores de riesgo como la obesidad y la hipertensión.

La Diabetes doble, también llamada

Diabetes híbrida, o Diabetes 1.5, combina características de la Diabetes tipo 1 y tipo 2.

La definición de Diabetes doble ha ido

cambiando a través de los años. La Organización Mundial para la Salud (OMS), señala que bajo el rótulo de Diabetes se incluyen un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por glucemia elevada en forma crónica que lleva a dañar diversos órganos: ojos, riñones, corazón y vasos sanguíneos, etc.

El llamado Sindrome Metabólico, característico, pero no exclusivo de la DM2 y relacionado con la resistencia a la insulina, se presenta en 1 de cada 4 personas con DM1 configurando entonces la Diabetes Doble. Asimismo, el síndrome metabólico es tres veces más frecuente que la Diabetes, por lo que alcanzaría a la cuarta parte de la población mundial.

La primera definición de Diabetes doble es de 1991 (Teupe y colaboradores) y señala que corresponde a una persona diagnosticada con DM 1 y en cuya familia hay por lo menos una persona con DM2.

En 2005 Gilliam y colaboradores hablan de «individuos atípicos», con características

clínicas mezcladas entre DM1 y DM2 y de clasificación incierta.

En 2007, Pozzilli y colaboradores hacen un listado de características de ambas formas de Diabetes en un mismo individuo dentro de las cuales coexisten síntomas típicos de DM 1 con la obesidad.

Cleland y colaboradores agregan más elementos en 2012.

En 2019 Kietsiriroje simplifica la definición estableciendo que para hablar de Diabetes doble necesariamente deben coincidir el diagnóstico de DM1 con: historia familiar de DM2, presencia de sobrepeso-obesidad, síndrome metabólico y características clínicas de insulino resistencia.

Un signo temprano de resistencia a la insulina en personas con diagnóstico de DM1, es el aumento en los requerimientos de insulina, alcanzando 100 unidades por día o más.

La tasa estimada de disposición o eliminación de la glucosa es una forma de medir la resistencia a la insulina en DM1.

Tiene en consideración el índice de masa corporal (IMC), el valor de la hemoglobina glicosilada (Hb A1c) y la presencia de hipertensión arterial. Están en marcha estudios para evaluar la validez de esta medición, si bien ha demostrado tener una fuerte asociación con complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares, así como con mortalidad cardiovascular.

Con qué frecuencia se presenta la Diabetes doble y por qué.

Esta situación se ha convertido en una preocupación creciente en el ámbito médico por su frecuencia en aumento.

Se estima que 1 de cada 4 personas con Diabetes mellitus tipo 1 desarrolla características propias de la Diabetes mellitus tipo 2 como Obesidad, Hipertensión arterial y Dislipemia (en especial triglicéridos altos).

Además, más de la mitad de las personas con Diabetes tipo 1 tienen un índice de masa corporal (IMC) superior a 25 kg/m², lo que refleja una tendencia creciente hacia la obesidad en esta población.

Los avances tecnológicos como el monitoreo glucémico continuo así como el acceso a planes de insulinoterapia más fisiológicos y flexibles, permiten ajustar los niveles de glucosa en sangre de manera más precisa.

Asimismo estas ventajas también pueden llevar a compensar con más insulina los excesos en la alimentación, favoreciendo la aparición de sobrepeso y obesidad. Estos son los llamados «factores de riesgo» para sobrepeso y obesidad en DM1.

El tratamiento de la Diabetes Doble.

Las estrategias de tratamiento también confluyen, agregándose al tratamiento con insulinoterapia acompañada con monitoreo continuo de glucosa, planes de la

alimentación y actividad física, el tratamiento farmacológico con medicamentos vinculados con el manejo de la obesidad como la metformina y más recientemente los agonistas de GLP1 (vigilando los posibles efectos adversos).

También se ha considerado la cirugía bariátrica con el correspondiente seguimiento médico y psicológico.

Deberíamos dedicar nuestros mejores esfuerzos en evitar llegar a esta situación de Diabetes doble, enfatizando la importancia de cumplir con las pautas de alimentación y actividad física más adecuadas en cada caso. Asimismo el manejo correcto de la insulinoterapia es crucial.

Sigue siendo la Educación un pilar imprescindible para mantener una buena calidad de vida y evitar o alejar las complicaciones.

Ingredientes:

Masa: harina integral fina 250 g, harina común 0000, 150 g, leche descremada tibia 100 ml, agua tibia 50 ml, levadura seca 7 g, huevo 1 unidad, claras 2 unidades, edulcorante apto para horno (equivalente a 50 g de azúcar), sencia de vainilla 1 cdita, ralladura de 1 limón, manteca o margarina reducida en grasas 30 g

Crema pastelera sin azúcar: leche descremada 250 ml, yemas 2 unidades, almidón de maíz 5 g, edulcorante apto para horno (equivalente a 30 g de azúcar), esencia de vainilla 1 cdita

Decoración: almendras fileteadas 20 g, cerezas en almíbar sin azúcar 6 unidades

Preparación:

Paso 1 - Fermento inicial: en un bol, mezclar la levadura seca con 50 ml de agua tibia y una pizca de harina. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Paso 2 - Preparación de la masa: en un bol grande, mezclar las harinas, el edulcorante, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Incorporar el fermento, la leche tibia, el huevo y las claras. Amasar unos minutos y agregar la manteca derretida.

Amasar hasta lograr una masa suave. Dejar reposar en un bol tapado por 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

Paso 3 - Armado de la rosca: desgasificar la masa, formar un bollo y hacer un agujero en el centro para darle forma de rosca. Colocar sobre una bandeja con papel manteca y dejar leudar 30-40 minutos.

Paso 4 - Crema pastelera sin azúcar: en una cacerola, mezclar las yemas con el almidón y el edulcorante. Agregar la leche y cocinar a fuego medio revolviendo constantemente hasta espesar. Retirar del fuego, agregar la esencia de vainilla y dejar enfriar.

Paso 5 - Decoración y horneado: con una manga, distribuir la crema pastelera en la rosca. Decorar con almendras fileteadas y las cerezas opcionales. Hornear en horno precalentado a 180°C por 25-30 minutos o hasta que esté dorada. Dejar enfriar antes de servir.

Kathy Bates es una actriz, directora y productora estadounidense nacida el 28 de junio de 1948 en Memphis, Tennessee. Con una carrera de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro, ha sido reconocida por su versatilidad y talento interpretativo.

Su gran salto a la fama ocurrió en 1990 con la película Misery, donde interpretó a Annie Wilkes, un papel que le valió el Premio Óscar a la Mejor Actriz. Desde entonces, ha trabajado en producciones icónicas como Titanic (1997), Tomates Verdes Fritos (1991) y en series de televisión como American Horror Story, donde ha recibido múltiples nominaciones a los premios Emmy.

Además del Óscar, Bates ha acumulado numerosos galardones a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Emmy, dos Globos de Oro y un Screen Actors Guild Award. Su trabajo en televisión ha sido especialmente notable en American Horror Story, donde ha interpretado personajes memorables en varias temporadas. También ha brillado en otras producciones televisivas como Harry’s Law, una serie legal que le valió el reconocimiento del

público y la crítica. Su capacidad para adaptarse a diversos géneros y personajes la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Hollywood.

A lo largo de su vida, Kathy Bates ha enfrentado varios problemas de salud, incluyendo cáncer de ovario y de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía. En 2017, fue diagnosticada con diabetes tipo 2, lo que la motivó a cambiar su estilo de vida y adoptar hábitos más saludables.

Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la enfermedad, compartiendo cómo ha logrado controlar su condición a través de la dieta y el ejercicio. También ha expresado su compromiso con la concienciación sobre la diabetes, alentando a las personas a realizarse chequeos médicos regulares y a llevar una vida saludable.

Como parte de su labor en la promoción del conocimiento sobre la diabetes, Bates ha trabajado con la Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) y ha participado en campañas para visibilizar los desafíos que enfrentan las personas con esta condición. Ha utilizado su plataforma para educar sobre la importancia del autocuidado y la prevención, enfatizando que la diabetes no tiene que ser una sentencia de vida, sino una condición manejable con los cuidados adecuados. Su testimonio ha inspirado a muchas personas a tomar el control de su salud y a informarse más sobre la enfermedad.

Kathy Bates no solo ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento, sino que también ha demostrado ser una voz influyente en la lucha contra la diabetes y otras enfermedades crónicas. Su valentía al hablar sobre su experiencia personal y su compromiso con la educación sobre la salud la han convertido en un modelo a seguir dentro y fuera de la pantalla. A través de su trabajo, tanto en la actuación como en la promoción de la salud, continúa impactando positivamente la vida de muchas personas alrededor del mundo.

Cómo adaptar la dieta de los niños con Diabetes al comienzo del otoño: sugerencias para introducir comidas más caloríficas.

El comienzo del otoño en Uruguay trae consigo temperaturas más frescas que, aunque no sean extremas, requieren ajustes en la alimentación, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes con Diabetes. Las comidas frías o ligeras de los meses calurosos dejan paso a platos más sustanciosos, como sopas, guisos o potajes, que pueden aportar la energía necesaria para enfrentar el frío. Sin embargo, para muchos niños, estos cambios pueden resultar difíciles de aceptar. Aquí compartimos algunas estrategias para lograr una transición más suave.

Involucra a los niños en la preparación.

La clave para convencer a los niños de aceptar comidas más calóricas es hacerlos partícipes en el proceso. Permitirles elegir los ingredientes o incluso colaborar en la cocina les da un sentido de control y curiosidad por

probar lo que han preparado. Puedes empezar con opciones fáciles y visualmente atractivas, como sopas con colores vibrantes o guisos que contengan sus vegetales favoritos.

Hazlo divertido.

Para los más pequeños, una buena idea es transformar las sopas y los guisos en “aventuras” culinarias. Crea nombres divertidos para los platos o utiliza utensilios y platos que llamen su atención. Además, preparar estos platos en forma de pequeñas porciones o en bowls atractivos puede hacer que la comida sea más apetecible.

Adaptación gradual.

Introduce de manera paulatina los platos más calóricos, empezando por pequeñas cantidades. De esta forma, el niño o adolescente no se siente abrumado por una dieta que cambia de forma drástica. Un truco es combinar una sopa o guiso con algo que ya les guste mucho, como una ensalada o un pan integral, para que no perciban el cambio como un sacrificio.

Enfatiza los beneficios para su energía.

Hablarles de la importancia de la comida en términos de cómo les ayuda a tener más energía para sus actividades diarias puede ser una buena estrategia. Relacionar los platos más sustanciosos con su bienestar general y el rendimiento en sus actividades favoritas (deportes, estudios, juegos) puede motivarlos a probarlos.

Comidas visualmente atractivas y bien presentadas.

Para los niños, la presentación de los alimentos puede hacer una gran diferencia. Los guisos y sopas, al ser más densos, pueden ser percibidos como pesados o poco atractivos. Sin embargo, una buena presentación —como agregar un toque de hierbas frescas, trozos de queso o algún ingrediente colorido— puede aumentar el interés. Además, dividir las comidas en pequeños “bloques” también puede hacer que

se vean más apetitosas.

sencillas y energéticas.

Sopa de zanahoria con lentejas

4 porciones

Ingredientes: 200 g de zanahorias, 100 g de lentejas, 1 litro de caldo de verduras, 1 cebolla, 1 cucharada de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto.

Preparación: sofríe la cebolla picada en aceite de oliva. Agrega las zanahorias cortadas y las lentejas. Vierte el caldo y cocina hasta que las lentejas estén tiernas. Tritura ligeramente para dar una textura más suave.

Guiso de pollo con boniatos 4 porciones

Ingredientes: 400 g de pechuga de pollo, 300 g de boniatos, 1 cebolla, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 taza de caldo de pollo. Sal, pimienta y comino al gusto

Preparación: cocina el pollo cortado en cubos en el aceite de oliva. Agrega la cebolla picada y las batatas en cubos. Incorpora el caldo y las especias. Cocina hasta que las batatas estén tiernas.

Proteínas

Potaje de verduras y arroz integral 4 porciones

Ingredientes: 100 g de arroz integral, 200 g de calabaza, 150 g de espinaca, 1 zanahoria, 1 litro de caldo de verduras, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación: cocina el arroz en el caldo. Mientras, sofríe las verduras en el aceite y agrégales el arroz ya cocido. Cocina todo junto hasta que las verduras estén tiernas.

Sopa de tomate con queso 4 porciones

Ingredientes: 800 g de tomates, 1 cebolla, 1 cucharada de aceite de oliva, 500 ml de caldo de verduras, 50 g de queso rallado, sal y pimienta.

Preparación: sofríe la cebolla en aceite de oliva y añade los tomates picados. Cocina unos minutos y agrega el caldo. Cocina por 15 minutos y licúa hasta obtener una sopa suave. Sirve con queso rallado.

APORTE NUTRICIONAL DE UNA PORCIÓN

Proteínas

Guiso de carne con arroz y vegetales 4 porciones

Ingredientes: 300 g de carne de res magra, 200 g de arroz, 150 g de zanahorias, 150 g de arvejas, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 litro de caldo de carne, sal y pimienta.

Preparación: cocina la carne cortada en cubos con el aceite. Agrega las zanahorias, el arroz y las arvejas. Vierte el caldo y cocina a fuego lento hasta que todo esté cocido.

Proteínas

Sopa de calabaza y jengibre 4 porciones

Ingredientes: 600 g de calabaza, 1 cebolla, 1 trozo pequeño de jengibre fresco, 1 litro de caldo de verduras, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación: sofríe la cebolla y el jengibre en aceite de oliva. Agrega la calabaza en cubos y el caldo. Cocina hasta que la calabaza esté tierna. Tritura hasta obtener una textura cremosa.

APORTE NUTRICIONAL DE UNA PORCIÓN

Proteínas

Gabriel Guillén

18 años

5 años desde el debut

Estudiante

¿Cómo te enteraste de que tenías Diabetes y cuál fue tu reacción inicial?

Me enteré debido a que en una semana comencé a tomar mucha más agua de lo normal y empecé a ir más veces al baño. Y el hecho que mi hermano menor hubiera debutado años antes que yo nos permitió sospechar antes de que la cosa empeoraría. Mi debut fue bastante tranquilo.

¿Qué desafíos has enfrentado desde que fuiste diagnosticado?

Y, la verdad no muchos… Como ya había vivido de primera mano la diabetes de mi hermano, ya sabía lo que se venía y qué tenía que hacer.

¿Cómo te sientes con respecto al control de tu Diabetes y qué estrategias has utilizado para manejarla?

Me siento muy conforme con mi control y las estrategias que he usado para manejarlas son el estudiar y el aprender de mis errores para no repetirlos.

¿Qué impacto ha tenido la Diabetes en tu bienestar emocional y en tus relaciones personales?

Ninguno, en mi debut y ahora he hecho vida “normal”, no me ha influido en mi actividad física, ni en mis vínculos, ni estudio, solo es algo que debo controlar. Pero si está controlada no me supone ningún problema.

¿Cómo visualizas tu futuro viviendo con Diabetes y qué esperanzas o temores tienes al respecto?

Si sigo como vengo no imagino tener complicaciones, pero mi esperanza es que lleguen mejores tratamientos para Uruguay o que se genere una especie de cura.

Una pausa para jugar un rato. Porque el juego también debe ser parte de nuestra vida. Encuentre las 10 diferencias.

He aquí una escena para buscar y rebuscar con paciencia: un típico camping de chicos con Diabetes. Lo invitamos a investigar hasta encontrar las 10 diferencias que hay, sin dar vuelta el celular para encontrar las respuestas.

7. En el borde posterior de la mesa falta un glucómetro. 8. En una imagen hay una manzana sobre el mantel, y en otra dos. 9. El valor de los glucómetros que están al borde de la mesa difiere. 10. La decoración de las roscas es distinta.

2. La pintura de la camioneta difiere en cada viñeta. 3. Una de las carpas tiene un escudo al frente. 4. Detrás de la niña que está de pie al medio, falta un paquete en el piso. 5. Uno de los vasos de jugo en la mesa es de distinto color. 6. El niño que está sentado a la derecha sostiene en sus manos distintos objetos.

1. La bandera del campamento es diferente.

Dra. Erika Aida Núñez Doctora en Medicina

Especialista en Diabetología

En Uruguay, se estima que el 10 % de la población tiene Diabetes, siendo de éstos el 10% Diabetes Tipo 1 y el 90% Diabetes Tipo 2.

La Diabetes aumenta la susceptibilidad a diversas infecciones, empeorando el pronóstico de éstas, aumentando las hospitalizaciones e incrementando la mortalidad.

La vacunación no solo protege a las personas con Diabetes de contraer otras enfermedades, sino que también puede reducir la severidad de las mismas al contraerlas.

¿Por qué las personas con Diabetes son más vulnerables a las infecciones?

Existen diversos factores que contribuyen al deterioro de la respuesta inmune, siendo el más relevante el mal control metabólico.

Otros factores, como la obesidad, el tabaquismo, la edad avanzada y el tiempo de evolución de la enfermedad, pueden empeorar la situación basal del individuo.

Por ello, la Asociación Americana de Diabetes (ADA), -que guía a los profesionales de la salud en la toma de decisiones respecto al cuidado de las personas con Diabetes-, y que publica de manera anual las Normas de Atención en Diabetes, en su actualización de 2024 enfatiza la importancia del consejo vacunal en las personas con DM, recomendando con firmeza la administración de vacunas contra el COVID-19, la gripe, el neumococo, el herpes zóster, la hepatitis B y la nueva inclusión de la inmunización contra el virus respiratorio sincitial, recientemente implementada en determinadas comunidades

autónomas para personas con Diabetes.

La vacunación se presenta como una herramienta prioritaria para este grupo de población, siendo su objetivo reducir las complicaciones derivadas de las infecciones prevenibles a través del seguimiento de un programa de inmunización.

¿Cuáles son las vacunas recomendadas para las personas con Diabetes en Uruguay?

Antihepatitis B

La cantidad de dosis a administrar varía según condición clínica.

Anti-Neumocócica.

Se recomienda un esquema combinado con la administración de PCV13 y PPSV23:

PCV13

Los niños tratados a partir del año 2010 esquema

habitual incluido en el CEV.

Si previamente hubiera recibido PPSV23, esperar un año o más para aplicar PCV13. PPSV23.

Personas mayores o iguales a 2 años, una dosis con un intervalo mínimo de 8 semanas después de haber recibido PCV13.

La revacunación se debe realizar 5 años o más después de la primera dosis y por única vez.

Anti-influenza (Gripe).

A partir de los 6 meses de edad ( hasta los 8 años 2 dosis).

Para mayores de 8 años, 1 dosis, cada año, al inicio de temporada invernal. SARS-CoV-2.

A partir de los 5 años de edad.

El refuerzo anual está indicado para las personas mayores de 70 años, personas de 50 a 69 años con comorbilidades y todos los inmunodeprimidos mayores de 5 años.

La vacuna anual contra el virus de la influenza sigue siendo una recomendación fundamental para los adultos, especialmente para aquellos con patologías crónicas.

En el caso de las personas con Diabetes, esta condición es un factor de riesgo importante que aumenta el número de hospitalizaciones por neumonía o eventos cardiovasculares, así como la probabilidad de muerte tras la infección por el virus.

Por otro lado, la infección puede elevar considerablemente los niveles de glucosa, desencadenando un episodio de cetoacidosis grave.

La inflamación provocada por dicho virus también incrementa el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, y se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o tromboembolismo.

Por esta razón, es crucial vacunarse antes de la temporada de gripe, con el fin de desarrollar

una inmunidad adecuada durante los meses más críticos.

Vacuna contra el neumococo.

La vacuna neumocócica es clave para las personas con Diabetes, ya que tienen un mayor riesgo de desarrollar neumonía neumocócica, meningitis y otras infecciones invasivas provocadas por Streptococcus pneumoniae, siendo este el causante de casi la mitad de todas las neumonías y responsable de cuadros clínicos graves.

La edad, el mal control metabólico y la larga evolución de la enfermedad son factores añadidos para desarrollar cuadros infecciosos más graves.

La Diabetes incrementa el riesgo de contraer la infección por el virus de la hepatitis B, probablemente en relación con un mayor riesgo de transmisión.

La hepatitis B puede provocar una infección aguda o derivar hacia la cronicidad, apareciendo complicaciones tales como cirrosis, carcinoma hepatocelular y/o insuficiencia hepática.

Se recomienda la vacunación a la población con DM siempre que exista un riesgo de contraer esta enfermedad.

Vacuna contra la COVID-19.

En los últimos años, diversos estudios han considerado la Diabetes mellitus como un predictor de mal pronóstico en los casos de COVID-19.

El estado inflamatorio sistémico y el daño endotelial generado por la DM pueden verse agravados por la infección por SARS-CoV-2, presentando una evolución peor y desarrollando complicaciones severas.

Por ello, se recomienda que todos los individuos con Diabetes reciban la vacuna primaria contra el COVID-19, así como las dosis de refuerzo actualizadas para las variantes circulantes del SARS-CoV-2.

Vacuna contra el tétanos, difteria y tos ferina.

Los adultos que no hayan sido vacunados durante su etapa adulta deben recibir una dosis, seguida de refuerzos de la vacuna cada 10 años.

Es fundamental mantener al día la vacunación contra el tétanos, la difteria y la tos ferina, especialmente en personas con Diabetes.

Los mitos que existen sobre la vacunación en personas con Diabetes son que las vacunas son peligrosas para ellos y que pueden descontrolar los niveles de glucosa, pero es importante aclarar que las vacunas son seguras y protegen la salud.

Los beneficios de la vacunación superan los posibles efectos secundarios, que suelen ser leves.

Vacunarse reduce el riesgo de infecciones, lo que ayuda a mantener el control glucémico.

En la era digital, los dispositivos electrónicos se han integrado de forma natural en la vida cotidiana. Teléfonos móviles, tabletas y computadoras son omnipresentes tanto en el entorno familiar como escolar.

Sin embargo, cada vez son más las voces científicas y médicas que alertan sobre los riesgos del uso temprano y prolongado de estas tecnologías, especialmente en la infancia y adolescencia.

Diversos expertos y organismos especializados como UNICEF proponen medidas claras: no exponer a menores de 6 años a dispositivos digitales, no facilitar un teléfono con conexión a internet antes de los 16, y etiquetar estos productos con advertencias sobre sus posibles efectos en la salud.

Durante los primeros años de vida, el cerebro humano atraviesa una etapa crítica de desarrollo. Las conexiones neuronales se forman a gran velocidad, influenciadas por las experiencias sensoriales, sociales y emocionales del entorno.

La interacción cara a cara, el juego físico, la exploración del entorno y la comunicación verbal con adultos y otros niños son fundamentales en este proceso.

El uso de pantallas en edades tempranas, según numerosos estudios, puede interferir con este desarrollo.

La exposición excesiva a dispositivos digitales antes de los 6 años se ha asociado con retrasos en el lenguaje, dificultades en la atención, alteraciones del sueño, sedentarismo, y menor capacidad para regular emociones y establecer relaciones sociales.

Incluso una exposición moderada puede tener impactos significativos, ya que el cerebro a esa edad no está preparado para

procesar los estímulos que ofrecen las pantallas.

La Academia Americana de Pediatría recomienda evitar el uso de medios digitales en niños menores de 18 meses, y limitarlo a menos de una hora diaria en niños de 2 a 5 años, siempre bajo supervisión adulta.

Estas pautas coinciden con las propuestas de expertos europeos que promueven una infancia sin pantallas hasta al menos los 6 años.

Adolescentes y el acceso a internet. La preocupación se extiende a la adolescencia. Aunque internet puede ofrecer herramientas valiosas para el aprendizaje y la socialización, también conlleva riesgos importantes cuando su uso no está acompañado de una adecuada educación digital.

Entre los riesgos se encuentran el

ciberacoso, la adicción a las pantallas, la exposición a contenidos inadecuados o violentos, la pérdida de privacidad y la dependencia de la validación social a través de “likes” y seguidores.

Estos factores pueden afectar la salud mental, la autoestima y el rendimiento académico de los adolescentes.

Por ello, muchos profesionales de la salud y la educación sugieren no entregar teléfonos celulares con acceso a internet antes de los 16 años.

Conclusión.

La evidencia científica y la experiencia clínica convergen en una idea clara: es necesario proteger a la infancia y adolescencia de los efectos adversos del uso prematuro e indiscriminado de dispositivos digitales.

Postergar la exposición hasta una edad más adecuada, limitar el acceso a internet hasta los 16 años y fomentar políticas de etiquetado responsable son pasos urgentes hacia una sociedad más saludable y consciente del impacto de la tecnología en las nuevas generaciones.

¿Pueden realizar actividad física las personas con Insuficiencia cardíaca?

Las personas con insuficiencia cardíaca presentan una disminución en la capacidad del corazón para bombear sangre de forma adecuada a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo.

Esta situación genera diversos síntomas dentro de los cuales la falta de aire, la fatiga intensa, sensación de mareos, inestabilidad y eventualmente la pérdida del conocimiento (cuadro denominado síncope), son los más frecuentes. Estos síntomas pueden limitar marcadamente las actividades diarias y deteriorar su calidad de vida.

Existen múltiples causas que llevan a una persona a tener insuficiencia cardíaca pero la cardiopatía isquémica (“infarto al corazón”), está dentro de las causas que generan más impacto.

Por otro lado, sabemos que un estilo de vida activo tiene efectos protectores que ayudan a reducir y controlar los factores de riesgo como (hipertensión arterial, obesidad, diabetes, dislipemias, sedentarismo, al abandono del tabaquismo, etc.), tanto para la cardiopatía isquémica como para el resto de las enfermedades cardiovasculares.

La realización de actividad física regular y la reducción del sedentarismo, representan factores protectores del funcionamiento del sistema cardiovascular a través de adaptaciones cardiocirculatorias, metabólicas, y respiratorias, entre otras.

Ahora bien, una vez que se ha desarrollado una insuficiencia cardíaca y aparecen los mencionados síntomas limitantes, en general, se observa que estas personas tienden a reducir sus actividades diarias. Frecuentemente

tienden a limitar la realización de actividad física, aumentando así el tiempo sedentario, lo que es contraproducente para su calidad de vida.

Esta inactividad física lleva al empeoramiento de su enfermedad; y además, a la pérdida de masa muscular (sarcopenia), lo que va generando un proceso cíclico de deterioro e inactividad con mayores limitaciones.

Por esto recomendamos la realización de actividad física regular (adaptada a cada persona), y la reducción del sedentarismo, como parte fundamental del tratamiento de las personas con insuficiencia cardíaca.

Siempre antes de iniciar un cambio basado en incrementar los niveles de actividad física, particularmente en las personas con insuficiencia cardíaca, es necesario una adecuada valoración médica con el fin de determinar su condición física y mantener el buen control de su enfermedad.

Una vez que las personas presentan una situación de insuficiencia cardíaca estable

y evaluada por su médico, la realización de actividad física es ampliamente recomendable.

En estos casos, las principales metas en cuanto a la actividad física, son incrementar la tolerancia al esfuerzo, disminuir el riesgo de eventos clínicos (como síncopes o arritmias), mejorar la calidad de vida y lograr un bienestar general.

Como mencionamos anteriormente, se recomienda disminuir el tiempo sedentario por ejemplo limitando o interrumpiendo la duración de actividades que impliquen no moverse, como estar sentados o acostados.

La actividad aeróbica moderada, en períodos de ejercicio breves, inicialmente de 5 o 10 minutos, con intervalos de recuperación, es una opción válida ya que ha demostrado beneficios en mejorar la capacidad aeróbica de forma similar a los estímulos contínuos, pero con una mayor tolerancia a los esfuerzos por parte de las personas que inician las actividades.

La intensidad moderada es aquella en la que las personas pueden realizar la actividad

manteniendo la capacidad de mantener una conversación relativamente fluida, con alguna dificultad pero sin entrecortar marcadamente las palabras, a esto se le denomina “test del habla”.

También están indicados los trabajos de sobrecarga muscular (fuerza), que están dirigidos a trabajar grandes grupos musculares (muslos o piernas, zona media, hombros, de la cintura escapular y dorsales, por ejemplo).

Se utiliza una pequeña carga que permite realizar cómodamente entre 3 y 4 series con 12 a 15 repeticiones y sin generar dolor.

Para ello se puede utilizar el propio peso del cuerpo o de los miembros superiores e inferiores, bandas elásticas o botellas de 500 o 600 cc con agua o arena.

La recomendación principal es tratar de mantenerse activos y generar estímulos de forma continuada ya que todas las adaptaciones beneficiosas de la actividad física y de este tipo de programa de ejercicio son transitorias, pero pueden ser progresivas.

Recordar también, reducir el tiempo prolongado sentados o acostados.

Para acceder al Manual para Prescripción de Actividad Física del Ministerio de Salud Pública haga click en el ícono aquí al lado.

Avances en el tratamiento de heridas: soluciones que transforman vidas.

¿Qué es Clínica de Heridas Uruguay? Innovación en Cicatrización.

Es el primer centro privado de atención especializado e integral en el manejo avanzado de los pacientes con heridas agudas y crónicas.

Nuestro objetivo es promover la cicatrización y prevenir complicaciones, especialmente en pacientes con afecciones como diabetes, insuficiencia venosa o úlceras por presión, heridas quirúrgicas complicadas, entre otras.

Cada uno de nuestros pacientes es único, por lo que disponemos de distintos tratamientos médicos y quirúrgicos con tecnología de avanzada acorde a cada situación particular, con el fin de acelerar la cicatrización y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

¿Qué hacemos en la Clínica de Heridas?

Nos especializamos en el cuidado integral de las personas con heridas para estimular la regeneración celular, reducir el dolor y la inflamación acelerando el proceso de cicatrización. De esta manera, facilitamos una recuperación más rápida y segura, minimizando riesgos de complicaciones como infecciones o cicatrices anormales.

¿Quiénes integran la Clínica de Heridas?

Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente calificados que realizarán una evaluación exhaustiva de cada paciente para identificar los factores que afectan la cicatrización, y proporcionar soluciones efectivas y personalizadas:

Dra. Lucía García Parodi (PhD, MSN, RN). Especialista en Heridas. Directora.

Dra. Paola Filomeno. Traumatóloga especialista en pie.

Pod. Rosana Aguilar, Pod. Carolina Viega. Podología Clínica.

Dra. Lucía Torroba. Cirujana Plástica.

Dra. Laura Pradines. Cirujana Vascular.

Dr. Gabriel Pallas. Laserterapeuta.

Dra. María Laura Tutte. Fisiatra Coordinadora de América Latina IFSWT (Ondas de Choque).

Lic. en Enf. Camila Olivera. Especialista en Oncología.

Nut. Paula Mendive. Nutrición Clínica.

Dr. Sergio Machado Passio. Termólogo por la Academia Americana de Termología.

Asociación Brasilera de Termología. Universidad de San Pablo, Brasil. Presidente de AUTERM.

¿Qué tipo de tratamientos ofrecemos?

Disponemos de distintos tratamientos con tecnología de avanzada adaptados a cada situación particular mediante soluciones definitivas y eficaces.

Tecnologías que utilizamos para acelerar la cicatrización.

La innovación tecnológica ha revolucionado el tratamiento de heridas, permitiendo una recuperación más rápida y efectiva. Entre las principales tecnologías que empleamos se encuentran:

Terapia de Presión Negativa (NPWT).

Aplica presión negativa controlada sobre la herida, estimula la formación de tejido y acelera el proceso de cicatrización.

Terapia de ondas de choque (SWT).

Tratamiento no invasivo donde a partir de una onda acústica de alta energía, atraviesa los tejidos de la herida, lo que estimula la proliferación del nuevo tejido, forma nuevos vasos sanguíneos y bloquea las señales de dolor.

Microinjertos de Piel y Tejidos Artificiales.

Uso de autoinjertos, aloinjertos o materiales biosintéticos para restaurar la piel, al cubrir grandes áreas de daño cutáneo, acelera la cicatrización y la funcionalidad de la piel además del alivio del dolor.

Terapia con Láser de Alta Intensidad.

La luz láser de alta intensidad estimula la actividad celular y mejora la circulación sanguínea en la herida. La onda fotomecánica estimula las terminaciones nerviosas aliviando el dolor. Se utiliza en todo tipo de heridas y cicatrices.

Láser de Baja Intensidad.

Bioestimulador, acelera la regeneración y reparación celular, reduce la inflamación de los tejidos.

Ozonoterapia.

Aplicación controlada de Ozono para mejorar la oxigenación y estimular la regeneración celular. Inmunomodulador. Efecto antimicrobiano potente, reduce el riesgo de infecciones y acelera la cicatrización, reduce el riesgo de infecciones.

Terapia con Plasma Atmosférico Frio (CPT).

Tratamiento que utiliza un estado físico de la materia que se crea mediante la ionización parcial del aire circundante. El gas plasmático generado de esta manera tiene efectos antibacterianos, antivirales y activadores de células a través de diversos mecanismos físicos, favorece la cicatrización de heridas.

Plasma rico en plaquetas PRP (Factores de Crecimiento).

El tratamiento con PRP es una técnica en la que se extrae sangre del paciente y se procesa para concentrar las plaquetas y los factores de crecimiento, proteínas y citoquinas que favorecen la respuesta regenerativa celular y antiinflamatoria de las heridas.

Terapias Electromagnéticas.

Aceleran el proceso natural de cicatrización por su potente efecto de regeneración de tejidos con campos magnéticos de baja frecuencia y alta intensidad. Esto provoca un aumento del riego sanguíneo, mejorando la oxigenación de los tejidos, del proceso inflamatorio y el dolor de la herida.

Terapia para la compresión venosa y linfática.

La presoterapia es un tratamiento que utiliza presión de aire para mejorar la circulación y el drenaje linfático, muy benficioso en heridas de difícil cicatrización. Beneficios de la presoterapia en heridas:

Mejora la circulación sanguínea: aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes, favoreciendo la cicatrización.

Reducción del edema: disminuye la inflamación y el exceso de líquidos, lo que puede acelerar la recuperación.

Estimulación del drenaje linfático: ayuda a eliminar toxinas y reducir la carga de bacterias en la zona afectada.

Servicio Podológico.

La mayoría de las lesiones del pie comienzan con un traumatismo (deformaciones) o por un problema vinculado a las uñas. Los tratamientos incluyen:

Control periódico de los pies (quiropodia).

Tratamiento de los problemas de las uñas (onicomicosis, uña encarnada - onicocriptosis, etc.).

Tratamiento de las hiperqueratosis (callos). Realización de ortesis de acuerdo a las alteraciones del pie.

Cirugía de Uña.

Educación al Paciente.

Guiamos a nuestros pacientes en el proceso de recuperación y en la prevención de nuevas heridas, proporcionando herramientas y conocimientos para un mejor autocuidado.

¡Cuidamos tus heridas para que puedas volver a hacer lo que amas!

Las mermeladas “sin azúcar agregada” suelen promocionarse como una alternativa saludable para personas con Diabetes o aquellas que buscan reducir su consumo de azúcar.

Sin embargo, la etiqueta puede ser engañosa, ya que si bien no contienen sacarosa añadida, su composición sigue incluyendo azúcares naturales provenientes de la fruta.

Muchas de estas mermeladas están elaboradas con concentrados de frutas, lo que aumenta la densidad de azúcares naturales como la fructosa y la glucosa. Además, el proceso de reducción y cocción de la fruta intensifica su dulzura, generando un impacto glucémico significativo.

Otro problema radica en los edulcorantes y espesantes utilizados para mejorar la textura y el sabor. En lugar de azúcar refinada, muchas marcas agregan jarabes de fructosa, maltodextrina o polioles como el sorbitol y el maltitol. Si bien estos ingredientes no elevan la glucosa en sangre tan rápido como el azúcar común, sí pueden tener un efecto acumulativo si se consumen en grandes cantidades.

La maltodextrina, por ejemplo, tiene un índice glucémico incluso más alto que la sacarosa, lo que la convierte en una opción riesgosa para personas con Diabetes.

Además, aunque algunos polioles como el eritritol o el xilitol tienen un menor impacto en la glucosa, pueden generar problemas digestivos cuando se consumen en exceso. Es común que las mermeladas sin azúcar agregada contengan estos edulcorantes en concentraciones elevadas para compensar la falta de azúcar tradicional.

Esto puede provocar hinchazón, gases e incluso un efecto laxante en personas sensibles. Por otro lado, algunos productos utilizan almidón modificado como espesante, lo que aumenta la cantidad total de carbohidratos disponibles.

El etiquetado también puede ser confuso, ya que muchas veces indican “sin azúcar agregada” pero en la información nutricional aparecen cantidades considerables de carbohidratos totales y azúcares naturales. Por ejemplo, una porción de 20 gramos de estas mermeladas puede aportar entre 5 y 10 gramos de azúcares provenientes de la fruta, lo que sigue representando un riesgo para la regulación de la glucosa en sangre. La falta de transparencia en la cantidad real

de azúcares disponibles puede llevar a un consumo despreocupado por parte de las personas con Diabetes, quienes confían en la supuesta seguridad del producto.

En conclusión, las mermeladas sin azúcar agregada pueden ser una trampa para quienes buscan opciones realmente seguras para el control glucémico. Aunque eliminan la sacarosa añadida, su contenido de fructosa, polioles y almidones puede seguir afectando la glucosa en sangre. Es fundamental que las personas con Diabetes revisen detenidamente la tabla nutricional y no se dejen llevar por las afirmaciones comerciales. Optar por alternativas caseras con control de ingredientes o consumir fruta fresca en cantidades moderadas puede ser una opción más segura y saludable. ¿Quiere leer otros

1961

La Ames Company, una división de Miles Laboratories, marcó un hito en la historia de la medicina con la introducción del Ames Reflectance Meter en 1961. Este dispositivo fue el primer glucómetro disponible para uso clínico, diseñado para medir la glucosa en sangre de manera más rápida y eficiente que los métodos tradicionales.

Antes de su invención, la monitorización de la glucosa se realizaba a través de análisis de orina, un procedimiento indirecto y poco preciso que no reflejaba los niveles actuales de glucosa en sangre.

La llegada del Ames Reflectance Meter representó un avance significativo en el manejo de la Diabetes, permitiendo mediciones más inmediatas y acercando la posibilidad de un mejor control metabólico.

El funcionamiento del Ames Reflectance Meter se basaba en el uso de las tiras reactivas Dextrostix, desarrolladas previamente en 1956 por la misma empresa. Estas tiras contenían reactivos

químicos que cambiaban de color en función de la concentración de glucosa en una gota de sangre aplicada sobre su superficie.

El dispositivo utilizaba un sistema de reflectancia óptica para analizar el color resultante y convertirlo en una lectura numérica de glucosa en sangre. Aunque rudimentario en comparación con los modernos glucómetros portátiles, este método redujo la dependencia de los laboratorios y permitió un monitoreo más frecuente en entornos clínicos.

El impacto de este invento fue profundo, especialmente para los profesionales de la salud, quienes ahora podían obtener datos más confiables en cuestión de minutos. Sin embargo, su tamaño, costo y la necesidad de calibraciones frecuentes lo hicieron poco práctico para el uso doméstico. En ese momento, la tecnología aún no estaba lo suficientemente miniaturizada como para permitir la autogestión de la Diabetes por parte de los propios pacientes, pero el Ames Reflectance Meter sentó las bases para la evolución de los dispositivos de monitoreo personal que surgirían en las décadas siguientes.

Durante los años siguientes, la Ames Company continuó refinando su tecnología, lo que eventualmente llevó al desarrollo de los primeros glucómetros verdaderamente portátiles en la década de 1970. La aparición de dispositivos como el Reflomat y el Accu-Chek transformó radicalmente la forma en que las personas con Diabetes controlaban su enfermedad. Con estos avances, el autocontrol de la glucosa en sangre se convirtió en una realidad, mejorando el pronóstico y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.

Mes de promoción de una vida activa y saludable para todos.

Cada 6 de Abril se celebra el Día Mundial de Actividad Física, este año con el lema ¡Es tiempo de moverse!

Realizar actividad física tiene beneficios varios para todos, sin distinción de edad:

- Fortalece el corazón y el sistema circulatorio

- Ayuda a controlar el sobrepeso y la obesidad

- A nivel muscular, mejora la capacidad de realizar esfuerzos sin fatiga

- Mejora tu sistema esquelético al aumentar la densidad ósea

- Actúa como factor protector de tu salud mental

- Favorece el rendimiento escolar y previene el deterioro cognitivo en la edad adulta

- Mejora la imagen corporal fortaleciendo la confianza, la autoestima y las relaciones sociales

Previene y controla las Enfermedades no transmisibles.

Si tenés Diabetes: el ejercicio físico es esencial en la prevención y el tratamiento de la Diabetes (de cualquier tipo). Ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. Cuanto más te ejercites mejor controlados tendrás los niveles de azúcar en sangre.

En personas con Diabetes tipo 1, el ejercicio regular logra disminuir los requerimientos de la insulina y el efecto acumulativo del mismo favorece el mantenimiento de los niveles de glucosa en rango por mayor tiempo para evitar picos.

En personas con Diabetes tipo 2, el ejercicio reduce la resistencia a la insulina, favorece el uso de la misma de forma más eficiente y mantiene mejores los niveles de glucemia.

Si tenés una enfermedad renal crónica: mejora la tolerancia y los efectos buscados de la diálisis, optimiza la función cardiovascular, reduce la fragilidad, mejora la masa y fuerza muscular.

No es necesario realizar actividades muy intensas. Incorpora ejercicios para ganar fuerza y masa muscular. Fracciona la actividad física en series de 3 o 4 minutos (3 o 4 veces por día).

Si tienes Sobrepeso u Obesidad: realiza actividad física de forma regular para lograr un control sobre tu peso y así evitar enfermedades metabólicas asociadas a la enfermedad. Esto ayuda a bajar la presión arterial, el azúcar y las grasas en sangre.

Incorpora ejercicios para ganar masa y fuerza muscular (con bandas elásticas o botellas de agua de 500 cc rellenas de agua o arena) 2 veces por semana en series de 10 o 15 repeticiones de algunos grupos musculares.

Si tenés hipertensión arterial: la actividad física aeróbica es esencial para controlar la presión arterial. Ayuda a estimular la actividad muscular sin hacer esfuerzos intensos.

Podes ejercitarte utilizando tu propio peso o utilizando bandas elásticas o botellas de 500 cc rellenas de agua o arena. Recuerda controlar la respiración exhalando al hacer fuerza y evitando aguantarla al levantar peso. Incorpora 3 o 4 ejercicios de series de 15 a 20 repeticiones de forma cómoda.

Si tuviste un infarto: la actividad física es un pilar fundamental de la rehabilitación. Fracciona la actividad en series de 2 o 3 minutos entre 3 y 4 veces por día. No realices actividades muy intensas.

Si estás en tratamiento por cáncer: la actividad física tiene muchos beneficios para vos. Ayuda a mejorar la calidad de vida, la fuerza muscular, la salud ósea y el movimiento, manteniendo o mejorando la habilidad física para tus actividades diarias.

Movete de acuerdo a tus posibilidades realiza caminatas, paseos cortos (solo o acompañado por amigos y/o familiares).

Después del tratamiento por cáncer: continua con el ejercicio físico y vuelve a tus actividades diarias tan pronto como puedas.

La actividad física es esencial para la salud en general y para tener una mejor calidad de vida. Comienza lentamente y poco a poco ve aumentando el nivel de intensidad y la cantidad de actividad a través del tiempo. Incorpora sesiones breves con momentos

frecuentes de descanso.

Si tenés Fibromialgia: realizar actividad física previene el empeoramiento de los síntomas de la enfermedad y sus efectos negativos sobre la calidad de vida del paciente. La actividad física está recomendada como el principal tratamiento no farmacológico.

Realiza actividades intermitentes con pausas frecuentes pero cortas entre los ejercicios para incrementar la duración y mejorar la tolerancia al dolor y la fatiga.

Inicia con tiempos de entre 3 a 5 minutos y aumentalos según tus posibilidades hasta alcanzar una rutina de 30 minutos de forma continua.

Todo movimiento cuenta: en gimnasios al aire libre, dentro de tu casa, caminando por el barrio, andando en bici, nadando, bailando, en bici, patinando, practicando juegos en familia que requieran movimiento.

Consulta siempre con tu médico tratante para adaptar una rutina de actividad física adecuada a tus características y necesidades.

Ensalada de Pasta Fría con Pechuga de Pollo al Natural 4 porciones

Ingredientes: 250 g de pata seca tipo tirabuzón, 200 g de tomates cherry, 200 g de Pechuga de Pollo al Natural Centenario, 1 zucchini, ½ cebolla picada, 100 g hojas verdes (lechuga, espinaca, rúcula).

Para el aderezo: 4 cdas de pulpa de tomate, 1 cda de jugo de limón, 3 cdas de mayonesa baja en calorías y 2 cdas de albahaca picada.

Preparación: cocinar la pasta al dente y enfriar. Reservar. Saltear la cebolla hasta dorar, luego agregar el zucchini y cocinar sin que se deshaga. Cortar los tomates Cherry al medio y las fetas de . Mezclar los ingredientes del aderezo. Mezclar la pasta con el salteado, los tomates Cherry, las hojas verdes crudas y la Pechuga. Agregar el aderezo.

Desde ADU queremos contarles que estamos colaborando en la creación del Perfil del Educador en Diabetes para Latinoamérica.

Desde la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) estamos muy contentos y orgullosos de poder colaborar activamente en la elaboración del nuevo Perfil del Educador en Diabetes, una iniciativa del equipo de educación de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) para América Central y del Sur (SACA).

Clarissa Solari Educadora en Diabetes Asociación de Diabéticos del Uruguay

Este perfil es clave porque busca definir claramente qué competencias, habilidades y cualidades deben tener los educadores en diabetes para responder eficazmente a las necesidades reales de las personas que viven con esta condición en Latinoamérica. Es decir, se está armando un marco de referencia para que quienes educan sobre diabetes puedan ofrecer una atención completa, actualizada y

El rol del educador en diabetes es fundamental porque acompaña a las personas en su vida cotidiana con la condición. Brinda información clara, ayuda a entender cómo funciona la misma y, lo más importante, enseña cómo tomar decisiones informadas para manejarla mejor.

Las personas con diabetes necesitan más que una receta o un diagnóstico: necesitan entender su tratamiento, resolver dudas, superar miedos y contar con un acompañamiento constante y cercano.

Ahí es donde el educador en diabetes se vuelve una figura clave, que traduce la información médica en herramientas prácticas, adaptadas a la realidad de cada persona y su familia.

Además, puede ser un gran puente entre el equipo de salud y la persona con diabetes, facilitando la comunicación, generando confianza y ayudando a derribar barreras emocionales y culturales.

En ADU siempre decimos que nadie puede hacerlo todo solo. Por eso destacamos especialmente que el educador en diabetes no trabaja aislado, sino que es una pieza fundamental dentro de un equipo multidisciplinario, donde médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, podólogos, educadores físicos y otros profesionales colaboran juntos para lograr el mejor tratamiento y calidad de vida para las personas con diabetes.

Actualmente en Uruguay, la figura del educador en diabetes aún no está plenamente integrada en los equipos multidisciplinarios de salud.

Por eso, desde ADU estamos impulsando y defendiendo activamente que esto cambie: queremos que el educador en diabetes sea reconocido oficialmente e integrado como parte fundamental del equipo que atiende y acompaña a las personas que viven con diabetes.

Creemos firmemente que esta integración mejorará notablemente la calidad de atención, fortalecerá el manejo integral de la diabetes, y permitirá que las personas que viven con esta condición puedan realmente empoderarse en su cuidado y en sus decisiones diarias sobre su salud.

Es un momento clave para Uruguay y Latinoamérica, y desde ADU seguimos trabajando con fuerza y compromiso para lograr este objetivo. ¡Sigamos construyendo juntos un mejor futuro para las personas con diabetes!

Jean Sterne (1909 –1997) fue un médico y farmacólogo clínico que se formó en diabetología con Francis Rathery en el Hôpital de la Pitie de París. En la década de 1950, realizó un descubrimiento clave para el tratamiento de la Diabetes tipo 2: la metformina.

Aunque hoy en día este medicamento es uno de los más recetados en el mundo para el control de la glucosa, en aquel entonces no se conocía su verdadero potencial. Sterne fue el primero en estudiar y documentar los efectos de la metformina en pacientes diabéticos, lo que marcó el inicio de su uso clínico.

El interés por la metformina no surgió de la nada. De hecho, su origen se remonta a una planta llamada Galega officinalis, que desde la Edad Media se usaba en la medicina tradicional para tratar problemas urinarios y síntomas que hoy se relacionan con la Diabetes. A comienzos del siglo XX, los científicos

identificaron un compuesto en esta planta llamado guanidina, que tenía la capacidad de reducir la glucosa en sangre, pero resultaba tóxico en dosis altas. Jean Sterne estudió derivados de la guanidina y encontró que la dimetilguanidina, más tarde llamada metformina, era efectiva y segura.

En 1957, Sterne publicó sus hallazgos y demostró que la metformina podía reducir los niveles de azúcar en sangre sin causar hipoglucemias graves, un problema común con otros tratamientos de la época.

También notó que mejoraba la respuesta del cuerpo a la insulina, lo que la hacía ideal para tratar la Diabetes tipo 2, donde la principal dificultad es la resistencia a esta hormona. Su trabajo sentó las bases para la aprobación y el uso de la metformina en Europa y, varias décadas después, en Estados Unidos.

A pesar del éxito de sus estudios, la metformina no fue ampliamente aceptada de inmediato. En las décadas de 1960 y 1970, otros medicamentos como las sulfonilureas dominaban el tratamiento de la Diabetes tipo 2.

No fue hasta los años 90, cuando estudios clínicos confirmaron su seguridad y beneficios cardiovasculares, que la metformina se convirtió en el tratamiento de primera línea para la Diabetes tipo 2.

En 1995, la FDA aprobó su uso en Estados Unidos, y desde entonces ha sido considerada el estándar de oro en el manejo de la enfermedad.

Hoy, gracias al trabajo pionero de Jean Sterne, millones de personas en el mundo pueden controlar su Diabetes con un medicamento accesible, seguro y efectivo.

La metformina no solo ayuda a regular la glucosa en sangre, sino que también ha demostrado beneficios en la pérdida de peso y la protección cardiovascular, e incluso se investiga por su posible impacto en el envejecimiento.

Lo que comenzó como una observación en una planta medieval terminó siendo uno de los avances más importantes en la historia de la Diabetes.

Dr. David Pereyra

Curbelo

34 años

Médico, con diez años de práctica médica. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Diabetología. Cursando Maestría en Enseñanza Universitaria.

Profesor Adjunto de la Unid. Acad. Medicina Familiar y Comunitaria, Facultad de Medicina, Universidad de la República.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en la atención médica a personas con Diabetes en su práctica diaria?

En mi práctica diaria, los principales desafíos al tratar a personas con diabetes son las dificultades para lograr una adecuada adherencia tal tratamiento, especialmente en lo que respecta a los pilares higiénicos y dietéticos. Proponer a las personas con diabetes la realización de actividad física regular, acompañada de un plan de alimentación equilibrado que incluya mayor cantidad de fibra y porciones de fruta y verduras, y la reducción de productos ultraprocesados,

resulta todo un reto. Otro desafío importante es el acceso a las tecnologías que faciliten el control óptimo de la diabetes, por ejemplo, los monitoreos continuos de glucosa y las bombas de insulina. Aunque en nuestra legislación se han dado pasos recientes para mejorar las prestaciones, aún queda mucho por avanzar en este aspecto.

¿Qué aspectos de la gestión de la Diabetes considera más difíciles para los pacientes y cómo aborda usted esos desafíos en su consulta?

Como se mencionó previamente, uno de los aspectos más complejos en la gestión de la diabetes es la incorporación de estilos de vida saludables, lo cual es fundamental en esta enfermedad no transmisible.

Para abordar este desafío, utilizo la entrevista motivacional, favorecida por la longitudinalidad de la atención. Este enfoque permite, junto con el paciente, identificar, basándonos en su historia y experiencia con la enfermedad, los aspectos positivos que pueden potenciar el cambio, así como los negativos que actúan como obstáculo para adoptar nuevos hábitos. Es clave negociar con el paciente metas claras, concretas y alcanzables, tanto a corto, mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las barreras más comunes que ponen los pacientes con Diabetes para seguir sus recomendaciones médicas y cómo las enfrenta en su práctica clínica?

Las principales barreras que enfrentan las personas con diabetes a diario son, en gran medida, dificultades para convivir con esta enfermedad crónica.

En la consulta, los pacientes suelen señalar que seguir el plan el plan de alimentación recomendado para controlar la diabetes es costoso, especialmente en comparación con alimentos de menor calidad nutricional, como los ultraprocesados.

Para abordar esta barrera, me enfoco en explorar qué alimentos consumen habitualmente en el hogar y busco alternativas de costo similar, pero más saludables, como las frutas y verduras de temporada.

Otra barrera importante tiene relación con las dinámicas y acuerdos familiares, en lo que respecta al acompañamiento del integrante con diabetes en la realización del tratamiento dietético, la actividad física y ayudarlo en la adherencia al tratamiento farmacológico.

Se suma a esto, principalmente en los adultos mayores, la falta de redes de apoyo y contención.

Para superar este obstáculo, invito a los familiares, si el paciente está de acuerdo, a participar en la consulta, explicándoles la enfermedad y sus riesgos, y cómo pueden colaborar en el proceso de tratamiento y adherencia.

¿Qué recursos o apoyos adicionales considera que serían beneficiosos para mejorar la atención y el manejo de la Diabetes en su comunidad?

Considero que uno de los recursos más beneficiosos sería la implementación de políticas públicas que realmente favorezcan el acceso a tratamientos y tecnologías, como la subvención de productos dietéticos específicos para diabéticos.

También sería clave la creación de más entornos saludables en los barrios, como plazas deportivas o aparatos de ejercicios al aire libre, para fomentar la actividad física.

Desde los servicios de salud comunitario, sería muy útil contar con grupos de apoyo terapéutico que permitan a las personas con diabetes conocer e intercambiar experiencias con otros pacientes, siempre guiados por un equipo de profesionales de diferentes áreas.

Esto no solo proporcionaría apoyo emocional sino también información valiosa para el manejo de la enfermedad.

¿Cómo cree que la tecnología, -como aplicaciones móviles o dispositivos de monitoreo continuo de glucosa-, está impactando la atención médica de la Diabetes y cuáles son los desafíos asociados con su implementación en la práctica clínica?

Los avances tecnológicos en el ámbito de la salud que se vienen desarrollando en materia de diabetes, están impactando positivamente, no solo para el médico en su práctica clínica, sino también para la propia persona con diabetes.

Estas tecnologías permiten a las personas identificar, registrar datos y tomar decisiones informadas basadas en los resultados proporcionados por los dispositivos.

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo garantizar la accesibilidad para todos. La implementación de estas tecnologías debe superar barreras económicas para asegurar que todas las personas con diabetes, independientemente de su contexto, puedan beneficiarse de ellas.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad.

Los síntomas típicos más frecuentes de la EPOC son la disnea, la tos y la expectoración, aunque existen otras manifestaciones extrapulmonares que condicionan la salud de muchos individuos.

Además, muchas comorbilidades influyen en la calidad de vida de los pacientes con EPOC y se asocian con un aumento de exacerbaciones, hospitalizaciones y mortalidad.

Algunas de estas manifestaciones

extrapulmonares y comorbilidades son la pérdida de peso, la disfunción musculoesquelética, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, la osteoporosis y la disfunción eréctil.

Algunos estudios han demostrado que 31 % de los hombres tienen alguna disfunción sexual. La eyaculación precoz y la disfunción eréctil (DE) son los trastornos más frecuentes.

La prevalencia de DE aumenta con la edad y existe una alta tasa de ausencia de diagnóstico, ya que solo aproximadamente 30 % de los afectados por esta enfermedad consultan a un especialista.

Entre sus factores de riesgo conocidos encontramos: las enfermedades cardiovasculares, la Diabetes mellitus, el síndrome metabólico o depresión, y los malos hábitos de vida como la obesidad, el tabaquismo y la falta de ejercicio.

Por otro lado, algunos estudios indican que la DE puede ser una manifestación temprana de

diferentes enfermedades arteriales como la cardiopatía isquémica.

Se cree que inicialmente ocurre una disfunción del endotelio vascular del pene, favorecida por la disminución del aporte de oxígeno.

Tanto la EPOC como la DE provocan una disminución en la calidad de vida de los hombres y un deterioro en las relaciones sexuales y sociales con sus parejas. En sujetos sanos se ha observado una asociación de disminución de la función pulmonar con la presencia de DE.

Prevalencia y gravedad de la disfunción eréctil en pacientes con EPOC.

En varios estudios internacionales, de 1.406 pacientes con EPOC, la prevalencia media de DE, fue de 74,6 %.

En los últimos años, la asociación entre la DE y la EPOC ha ganado un interés progresivo con el auge de las enfermedades respiratorias y el desarrollo del estudio de las mismas.

Se encuentra una presencia no despreciable

de DE en los pacientes de los estudios seleccionados (media de 74,6 %). Un dato muy relevante, si tenemos en cuenta que la DE en la EPOC no es un signo habitualmente referido por el paciente o sobre el que se pregunte en la historia clínica habitual. Conclusiones.

Los resultados encuentran que la EPOC está íntimamente relacionada con la aparición de DE en mayor o menor medida. Esto genera una necesidad de mayor atención para el manejo médico de estos pacientes.

Dadas estas conclusiones a las que se llega mundialmente, el médico general, en primer lugar y como parte de la medicina preventiva, debe interrogar y examinar a todo aquel varón que lo consulte por afecciones respiratorias que puedan hacer pensar en una EPOC.

En ese interrogatorio y examen inicial, si bien lo primero será compensar al paciente y salvar su vida, a posteriori se deberán descartar trastornos en la esfera sexual ya que ellos pueden ocultar patologías cardiovasculares que estén enmascaradas.

e-mail: rhbmedica@gmail.com

Diabetólogos, Endocrinólogos, Internistas, Dermatólogos, Cardiólogos, Neurólogos, Gastroenterólogos, Oftalmólogos, Cirujanos Vasculares, Odontólogos, Licenciados en Nutrición, Licenciados en Podología, Otorrinolaringólogos, Nefrólogos, Licenciados en Enfermería, Psicoterapeutas, Traumatólogos, Neumólogos, Educadores en Diabetes...

Ya estamos trabajando en de Mayo 2025. Espérela. ¡Viene con toda la energía de

Diabetes Al Día es un medio digital de circulación mensual y gratuita, dedicado a informar para mejorar la calidad de vida de las personas con Diabetes y sus familias.

EPOCA DIGITAL Año XX - N° 182 Abril 2025

Diabetes Al Día es un emprendimiento privado a cargo de periodistas especializados y profesionales de la salud que trabajan en la difusión de la problemática de la Diabetes. Diabetes Al Día no forma parte ni es vocero de ninguna asociación profesional o técnica, ni tampoco integra ni representa a ninguna asociación de diabéticos o personas con otras dolencias, en el ámbito nacional o en el internacional. Sus consultas, inquietudes, críticas y recomendaciones serán siempre muy bien recibidas. Llámenos a los teléfonos 091 607 660, 092 275 368 o envíenos un correo electrónico a gracielaponciolo@gmail.com