PERISTIWA pameran ini mempertemukan lima perupa muda dengan lima kisah kedekatan-kedekatan mereka dengan subject mater yang menjadi titik berangkat karya mereka masingmasing. Kedekatan dan keterhubungan mereka dengan subject matter karya mereka ini membentang

dari pengalaman keseharian dalam keluarga, memori sosial dan kultural hingga memori personal mereka. Cerita kedekatan kedekatan personal mereka terhadap berbagai hal lalu mewujud dengan intensitas kelimanya dengan pilihan material masing-masing. Karyakarya yang ditampilkan oleh Gusti Kade Kartika, I Gde Sukarya, Kadek Didin “Jirot” , Wayan Piki Suyersa, hingga Wayan Yusa Dirgantara dalam pameran ini menunjukkan hubungan

interelasional antara ide dengan material. Menatap karya kelima perupa ini kita dapat melihat betapa aspek material menjadi hal yang signifikan dalam kekaryaan mereka. Material bukan semata bahan, entitas mati yang tak ”berbicara”. Kehadiran material yang spesifik dan spesial pada karya mereka adalah “bahasa” yang mempertautkan kedekatan-kedekatan mereka dengan subject matter masing masing. Melalui pendekatan artistik dan konseptual kelimanya seperti memaknai dan menghidupkan kembali aspek material

tersebut menjadi hamparan visual yang merekam peristiwa, memori, nilai hingga menghadirkan sebentuk pernyataan artistik. Pada titik ini material yang tampil serupa memoar yang menampung berbagai pengalaman, cerita yang dialami secara empirik oleh kelima perupa dalam pameran ini.

“Raket Rumaket” sebagai sebuah judul pameran ini diambil dari diksi bahasa Bali, kata “raket rumaket” dalam bahasa Bali merepresentasikan sebuah relasi yang intim antara subyek dengan subyek ataupun dengan entitas lainya. Pemilihan judul dengan bahasa Bali ini tidak saja menggambarkan asal muasal geografis mereka berlima yang berasal dari Bali namun juga merepresentasikan sebagian besar gagasan yang hadir dalam karya-karya mereka berasal dari kedekatan mereka dengan rumah, keluarga, kampung halaman dan apa yang mereka jumpai di Bali. Eksplorasi kain dan benang yang tampil dalam karya Gusti Kade

" ... “raket rumaket” dalam bahasa Bali merepresentasikan sebuah relasi yang intim antara subyek dengan subyek ataupun dengan entitas lainya."

Kartika hadir dari kesehariannya yang tumbuh dari keluarga penjahit juga dari memori komunal tentang kampung halaman di Jembrana Bali tempat berkembangnya seni sulam berobyek wayang. Tatahan dan anyaman pada kulit sapi pada karya Gede Sukarya terstimulasi dari memori personalnya dengan sang nenek yang menjadi pengrajin anyaman tikar serta material kulit sapi yang terkait dengan tradisi pengorbanan sapi sebagai bentuk rasa terimakasih anak lelaki pada orang tua dan leluhur. Susunan

plat plat stainless yang terpiuhkan, tertekuk, dan terkomposisikan dalam karya Kadek Didin, adalah eksplorasi abstraktif yang hadir dari memorinya dalam melihat aktivitas masyrakat

Bali dalam menyusun dan mempersiapkan

sarana upacara ritual di Bali. Lelehan lelehan resin yang meluber diatas

cetakan ornamen Bali pada karya

karya Wayan Piki Suryesa lahir dari

keseharianya yang hidup di lingkungan keluarga dan desa yang menjadi sentra

kerajinan berbahan resin. Sedangkan pasir yang tampil sebagai tekstur

dalam karya lukisan abstrak Wayan Yusa

Dirgantara yang sebagaian besar karya lukisnya adalah abstraksi atas pantai dan laut merupakan sebentuk tumpahan memorinya tentang pantai, rumah dan berbagai cerita didalamnya. Dalam setiap momen kepulanganya dari Yogya

ke Bali Yusa menghabiskan sebagian

besar waktunya untuk berada di pantai

di sekitar rumahnya di Jimbaran maupun di rumah sang kakek di Tanah Lot.

Pada akhirnya melalui pameran ini, kita akan melihat bagaimana posisi material yang dipilih masing masing perupa memiliki posisi yang signifikan sebagai sebuah media bertautnya gagasan dan ide kreatif mereka pada hal hal yang sangat dekat dengan dunia mereka. Pada karya-karya mereka pula tersimpan interelasi yang saling

"Pada

karya-karya mereka pula tersimpan interelasi yang saling bertaut saling sambung sinambung mempertautkan diri, gagasan, material hingga persoalan yang lebih luas yakni Bali sebagai locus dimana mereka dilahirkan."

bertaut saling sambung sinambung mempertautkan diri, gagasan, material hingga persoalan yang lebih luas yakni Bali sebagai locus dimana mereka dilahirkan. Sebagai generasi muda Bali terkini. Serta sebagai generasi yang tumbuh dalam dinamika peradaban kini yang ditandai dengan keterbukaan, persilangan informasi dan pengetahuan serta pengalaman pengalaman personal dalam perjalanan mereka sebagai perupa, tentu saja mereka memiliki cara tersendiri untuk melihat diri, dan melihat Bali atapun melihat persoalan yang lebih luas dari sekedar teritori geografis. Apa yang mereka hadirkan adalah semangat progresifitas, eksploratif dengan pilihan pilihan bahasa personal. Mereka punya cara sendiri untuk melihat kembali akar darimana mereka bertumbuh dengan cara mereka sendiri. Dan pilihan sebagian besar dari mereka adalah eksplorasi atas material dan menghayatinya kembali secara lebih luas. Pada karyakarya mereka kita diajak untuk

melihat bagaimana material sebagai hal yang esensial dalam berkarya bisa dikembangkan menjadi bahasa untuk berbicara dan membangun pernyataan artistik mereka masing masing. Menjadi menarik melihat karya mereka sebagai perupa Bali yang mewarisi ragam budaya material yang melimpah. Namun dengan kepekaan artistik, persepsi, dan pengalaman personal masing masing sebagian dari mereka tampaknya berupaya untuk mengeksplorasi keragaman kosa rupa material itu untuk mengembangkannya kedalam bahasa personal yang di tam pilkan dalam konstelasi seni rupa kontemporer.

I

I MADE SUSANTA DWITANAYA, lahir di Tampaksiring Gianyar Bali, pada 22 Juli 1987. Menempuh studi di Prodi Pendidikan Seni Rupa Undiksha Singaraja Bali (2005-2010). Aktif menulis seni rupa sejak masa kuliah pada 2008 dengan menjadi kontributor rubrik kampus di majalah seni rupa dwibulanan Visual Art (2008-2010). Sejak masa kuliah tingkat akhir, Made Susanta mulai terjun ke dunia kurasi. Selepas kuliah, sembari menjalankan aktivitas menjadi pengajar seni rupa, Made Susanta mulai menulis dan mengkurasi pameran seni rupa di beberapa galeri dan ruang seni di Bali. Pada 2012 mengikuti Loka Karya Penulisan Esay dan Kritik Seni Rupa dan Budaya Visual di RuangRupa serta pada 2014 mengikuti loka karya Kurator Muda Indonesia yang juga diselenggarakan oleh RuangRupa. Pada 2013 bersama dengan Wayan Seriyoga Parta, Dewa Purwita, dan Wayan Nuriarta mendirikan Gurat Institute sebuah lembaga independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendokumentasian, kuratorial, dan penulisan yang berfokus pada seni

rupa dan budaya visual di Bali. Beberapa buku tentang seni rupa dan budaya visual telah Made Susanta tulis bersama dengan para periset dan penulis Gurat Institute antara lain; Lempad For The World (2014), Ermotive; Nyoman Erawan Recontructing Visual Thought (2015), Gusti Made Deblog; Pelukis Realis-Naturalis Dalam Medan Seni Rupa Denpasar Bali (2020), Wayan Karja ; Bernalar Dalam Warna, Melukis Dengan Rasa (2022), Warna Bali (2022), Rejang di Desa Tua Bali (2023). Tahun 2022 menjadi salah satu periset penulis Majalah Lumbung sebuah proyek penulisan praktik Lumbung bagian dari program Documenta Fifteen yang diinisiasi oleh RuangRupa dan Gudskul. Kini Made Susanta adalah kordinator Gurat Art Project sebuah divisi dalam naungan Komunitas Budaya Gurat Indonesia yang berfokus pada program kuratorial.

Actual Ocassions automotive paint on stainless steel 165 x 40 x 215 cm 2023

Kehadiran karya Didin yang menghadirkan susunan komposisi abstrak melalui pilihan material plat stainless terpantik oleh keseharian Didin yang sering melihat berbagai aktivitas di lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan desanya dalam membuat sarana persembahan dalam ritual.

Pilihan material plat stainless dan kuningan yang menghadirkan kesan glamor pada karya Didin seturut dengan idenya dalam mengembangkan gagasan karyanya yang bergerak dari tatapan dan perasaanya atas kesan semarak dan glamor dalam setiap ritus upacara di Bali. Bagi Didin praktik-praktik ritual dan religi yang mewujud melalui

budaya material dalam budaya visual di Bali memperlihatkan adanya sikap menempatkan dan menyimbolkan entitas yang agung atau yang dimuliakan dalam sistem religi Bali melalui perlakuan spesial secara artistik atas material tertentu dalam sarana ritual ataupun benda benda yang terkait dengan sistem religi dan kepercayaan masyarakat Bali. Barong, arca arca dewa, arsitektural pura semuanya dibuat semegah dan semewah mungkin melalui material pilihan yang spesial. Penambahan elemen warna keemasan misalnya adalah beberapa contoh yang dicerap dan dieksplorasi lebih jauh oleh Didin dalam mewujudkan karyanya.

Menyimak aktivitas dan proses berkarya Didin dalam merangkai susunan plat stainless yang dipiuhkan dengan tekukan pada karyanya memiliki korelasi dengan proses atau aktivitas metanding atau menyusun sarana persembahan ritual. Susunan susunan

plat itu digelar diatas lantai studionya lalu dirangkai sedemikian rupa mengkonstruksi satu komposisi. Aktivitas dan metode menyusun objek obyek dengan cara digelar ini hampir sama dengan metode masyrakat Bali dalam menyusun, menginstal berbagai komponen hingga menjadi satu rangkaian dan susunan komposisi persembahan yang utuh. Berbagai komponen dibentuk lalu difungsikan sebagai elemen elemen yang harus disusun dan dikomposisikan menjadi susunan yang utuh. Jika dalam pembuatan sarana persembahan susunan komposisi, bentuk yang ikonik dan simbolik disusun dalam pola yang terkonvensi dalam pola mandala, maka dalam karya Didin kita melihat hal yang berbeda. Tiap tiap elemen yang dikontruksi dari plat stainless dibentuk sedemikian rupa hingga melahirkan bentuk bentuk yang abstrak, tidak menampilkan bentuk ikonik dan simbolik tertentu serta pola pola komposisional yang tidak terikat dalam pola pola komposisional mandala.

Disinilah sisi pengembangan dan kebedaan yang secara sadar dihadirkan oleh Didin sehingga secara artistik karya Didin tampak berjarak dengan budaya visual Bali namun sesungguhnya secara gagasan tetap memiliki pertautan secara konseptual.

DIDIN JIROT (lahir 1998, ID). Praktik artistiknya berangkat dari kedekatanya dengan tradisi Bali yang kemudian Ia interpretasi menjadi visual kontemporer.

Penggunaan plat stainless, kuningan, hingga cat yang sering digunakan dalam industri otomotif yang

diaplikasikan kedalam karyanya yang menghadirkan susunan plat-plat yang dipiuhkan, ditekuk lalu

dikomposisikan kembali membentuk pola abstrak, berakar dari observasi dan kedekatan Didin dalam melihat aktivitas masyarakat Bali dalam membuat sarana persembahan pada ritual masyarakat Bali.

Penggunaan material hingga metode berkarya yang Didin tekuni selama ini adalah pendekatan artistik yang

Didin pakai secara metaforis dan abstraktif dalam mengungkapkan kedekatan dan pertautanya dengan akar kulturalnya sebagai orang Bali dalam perkembangan kebudayaan kontemporer.

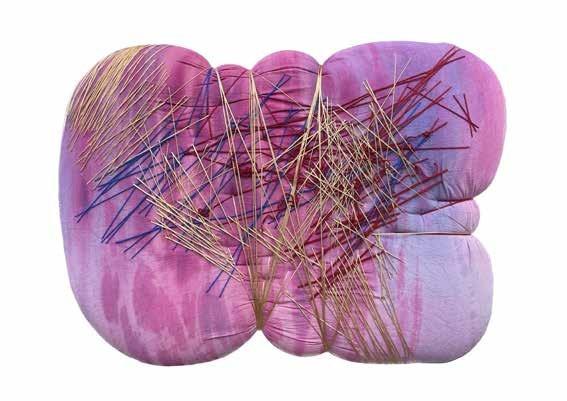

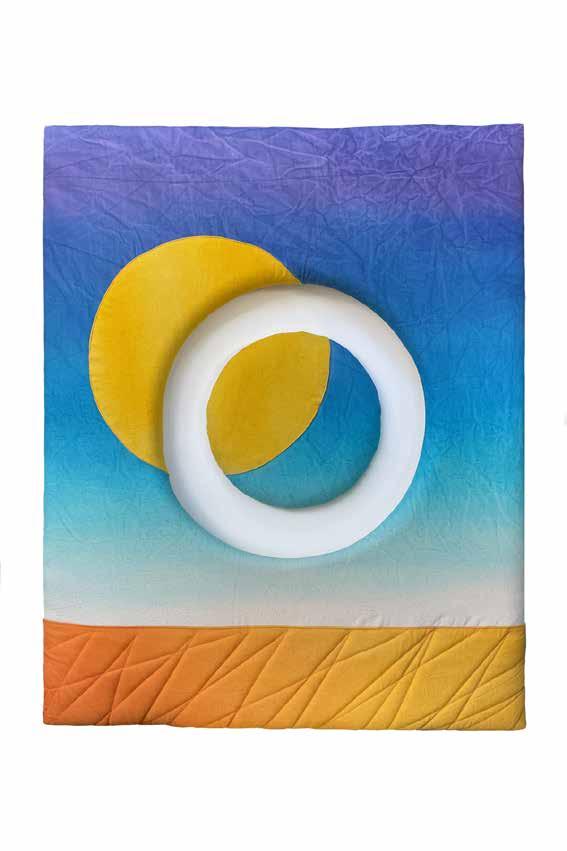

Pangus #8

Embroidery thread and remasol on canvas and sponge

127 x 78 cm

2023

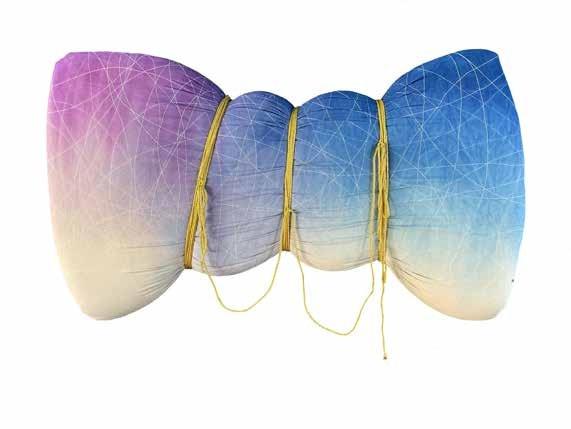

Pangus #9

Embroidery thread and remasol on canvas and sponge

115 x 85 cm

Pola #3

Stitching and remasol on canvas and sponge

165 x 145 cm

Pangus #2

Embroidery thread and remasol on canvas and sponge

45 x 55 cm

2023

Pangus #4

Embroidery thread and remasol on canvas and sponge

45 x 55 cm

2023

Pola #5

Stitching and remasol on canvas and sponge

100 x 80 cm

Pola #4

Stitching and remasol on canvas and sponge

100 x 80 cm

Gusti Kade Kartika sebagai anak yang yang terlahir dari ibu yang seorang penjahit sejak kanak kanak telah akrab dengan kain dan benang.

Pengalaman mengakrabi material kain dan benang yang Ia jumpai di pranata sosial terkecilnya yakni keluarga juga beririsan dengan pranata sosialnya yang lebih luas. Jembrana sebagai kabupaten di ujung barat pulau Bali mewariskan tradisi membuat karya sulaman yang menampilkan objekobjek wayang. Kekhasan material yang dipakai serta warna warna kontras pada karya-karya yang eksistensinya mulai terkikis karena minimnya pelaku yang mau meneruskannya juga memantik gagasan Gusti Kade sebagai perupa. Kedekatan kedekatan Gusti Kade dengan material kain dan benang yang terlahir dari irisan-irisan memorinya tentang kain dan benang dalam keluarga dan

masyarakatnya itu membentuk konsep visual karya Gusti Kade. Sejak tiga tahun terakhir Ia mulai intens mengembangkan karya-karya personal yang mengeksplorasi kain dan benang sebagai bentuk pernyataan artistiknya.

Kain pada karya Gusti Kade dihadirkan menjadi potongan potongan obyek geometris maupun objek abstrak. Potongan-potongan tersebut sebagian Ia rangkai membentuk susunan komposisi. Setiap potongan tersebut Ia tambahkan dengan warna warna kontras yang Ia gali dari karakter kontras dalam palet warna seni sulam wayang Jembrana. Pada tiap tiap potongan elemen elemen geometris dan abstrak tersebut Gusti Kade menambahkan ikatan ikatan benang yang

menampakkan elemen garis diatas susunan potongan potongan bidang tersebut.

GUSTI KADE (Jembrana, Bali, 2000) mengenyam pendidikan seni rupa melalui studi S1 Seni Lukis di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar pada tahun 2018-2022. Eksplorasi Gusti Kade selama kuliah tidak hanya sebatas pada medium lukis, ia juga menghadirkan beragam ekspresi melalui pengolahan berbagai material dan benda temuan. Sejak lulus ia bergabung sebagai tim dalam kolektif Art Handler Penawar Racun dan Gurat Institut, aktivitasnya dalam kolektif ini memberinya kesadaran baru dalam melihat kesenian dan kebudayaan. Sejak tahun 2022, Gusti Kade mulai memberi perhatianya pada satu bentuk karya seni yang ada di kampung halamanya, yaitu Sulam Jembrana. Baginya Sulam Jembrana memiliki karakteristik teknik dan visual khas yang didalamnya banyak tersimpan pengetahuan serta nilai-nilai yang tiada habisnya untuk dipelajari.

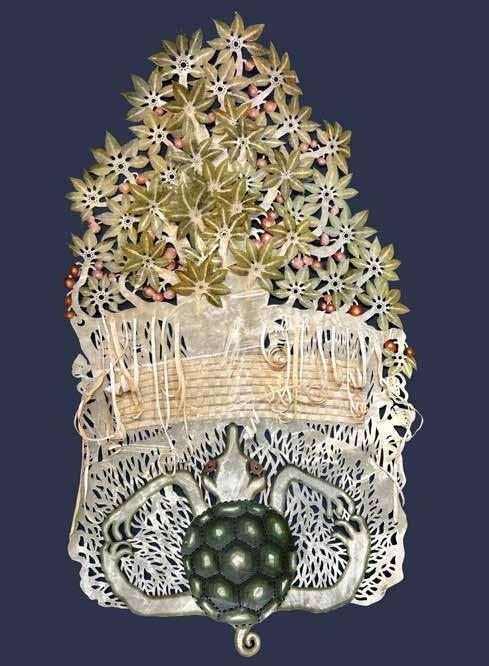

Pohon #2

acrylic on cowhide

188 x 80 cm

Keluarga acrylic on cowhide

Rasa yang Hilang

cowhide

60 x 65 x 105 cm 2024

Kulit kulit sapi yang ditatah dan dianyam menjadi wujud dari memori tentang kedekatan Sukarya dengan figur sang nenek yang seorang penganyam tikar.

Sukarya mengambil teknik anyaman serta kulit sapi sebagai material bukan hanya sebatas kebutuhan artistik. Memori budaya yang diwarisi Sukarya sebagai anak lelaki dari desa tua Bulian yang memiliki tradisi pengorbanan sapi dalam ritus Aci Bulu Geles sebagai wujud rasa terimakasih anak lelaki pada orang tua dan leluhur menjadi memori yang membawa kedekatan Sukarya dengan material kulit sapi. Perlakuan atas material kulit sapi sebagai memori kulturalnya berjejalin dengan memori personal Sukarya tentang anyaman tikar yang dibuat sang nenek. Kenangan kenangan personal tentang tikar sang nenek dan kulit sapi sebagai representasi atau simbolisasi

rasa terimakasih anak lelaki Bulian pada leluhurnya menjadi pemantik yang mendorongnya untuk mengkombinasikan teknik tatah pada kulit yang selama ini ditekuninya dengan teknik anyaman dengan material kulit.

Kehadiran teknik anyaman selain teknik tatah dalam karya-karya terbaru Sukarya menawarkan nuansa yang berbeda dari eksplorasi karyanya selama ini yang mengeksplorasi teknik tatah dalam karyanya. Sebagaimana telah disinggung diatas bagaimana teknik anyaman adalah cara Sukarya dalam mengungkapkan memori kedekatakanya dengan sang nenek. Kenangan masa lalu Sukarya tentang anyaman tikar adalah kenangan tentang ke hangatan sebuah keluarga, makan hingga tidur bersama diatas lembaran lembaran tikar yang dibuat sang nenek, serta kisah kisah tentang perjuangan hidup sang nenek yang kerap Sukarya

dengar dari sang nenek selalu membekas dalam benaknya.

Secara teknis dan artistik apa yang ditampilkan Gede Sukarya melalui karyakaryanya memperlihatkan bagaimana upaya dan eksplorasinya dalam mengakrabi material kulit sapi sebagai pilihan material dalam berkarya. Pilihan tersebut hadir dengan upayanya memperluas dan mengembangkan teknik dan metode presentasi dari seni berbasis material kulit. Jika dalam tradisi budaya material di Bali kulit adalah material yang dipakai sebagai ornamen dalam budaya visual Barong ataupun sebagai ornamen atribut penari Bali serta hadir sebagai material utama dalam kesenian wayang kulit melalui teknik tatah, sukarya ingin beranjak dari kebiasaan dan metode artistik tersebut. Ia ingin mengeksplorasi

kulit dengan pendekatan artistik yang berbeda, pada salah satu karyanya dalam pameran ini Sukarya bahkan juga mencoba mengembangkan material kulit menjadi karya tiga dimensional.

I GEDE SUKARYA (1995.b) lahir di desa tua BulianBuleleng. Kehidupan sederhanya menghatarkan ia peduli akan potrait- potrait seni, ketertarikannya dengan seni lukis ditunjukkan sejak di bangku SD dengan mengikuti perlombaan yang membawanya ke tingkat Provinsi. Demi mengembangkan keseniannya Ia merantau ke Gianyar-Denpasar sambil mengenyam pendidikan SMK dan masuk perguruan tinggi studi Seni Murni di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dengan beasiswa. Selama menjalani perkuliahannya ia aktif melakukan eksplorasi terhadap medium. Karya- karyanya terinspirasi dari kehidupan sehari- hari, adat dan budaya. Dalam studi eksplorasinya menemukan warisan budaya Bali yang disebut Seni Tatah, kesenian kuno yang dapat dijumpai pada busana pakaian barong, rangda dan wayang. Dari temuan eksplorasinya I.G Sukarya memilih untuk menggunakan kulit sapi, sebagai sebuah media yang terpaut dengan regenerasi perkembangan citra dari seni tatahan yang awalnya diperuntukkan untuk seni pakai/pesanan menjadi seni murni. Mewarisi teknik tatahan selalu menggambarkan bentuk rupa yang hedon penuh dengan ornamen khas Bali. Di mata I.G Sukarya hal ini menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dekat dengan realitas hari ini. Sehingga tiap detail karyanya memberikan ruang imajinasi bagi penikmatnya untuk memperhatikan lebih bagaimana karyanya dapat membentuk ilusi imajiner dan pengalaman dari penikmatnya.

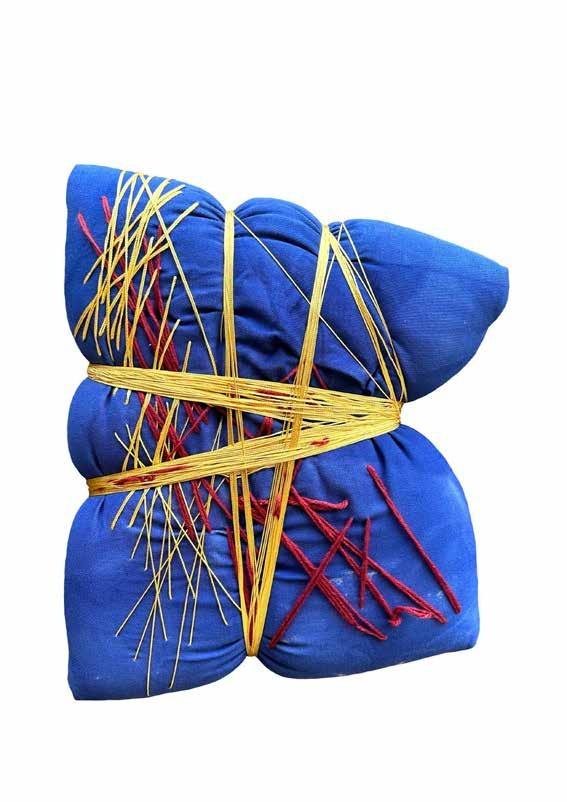

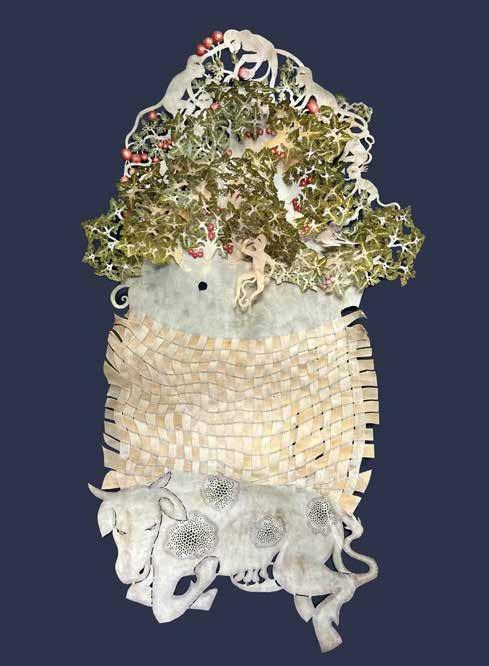

Boundaries Dissolved

Fiberglass Resin on Synthetic Fur

135 x 200 cm

Freedom of Motions #3

Fiberglass Resin on Synthetic Fur

100 x 125 cm 2024

Shifting Tides #1, #2,#3

Fiberglass Resin on Synthetic Fur

135 x 46 cm (each) 135 x 160 cm (total)

2024

Metamorfic Dialogues #2

Fiberglass Resin on Synthetic Fur

165 x 125 cm 2024

Dripping in Motions #2

Fiberglass Resin on Synthetic Fur

155 x 90 cm

2023

Lelehan-lelehan resin yang membeku pada permukaan bulu bulu sintetis membentuk susunan tentakel-tentakel yang memenuhi permukaan karya Piki Suyersa terlahir dari endapan endapan gagasannya yang dekat dengan material resin ini.

Sejak kanak kanak di akhir tahun 90an hingga 2000-an awal, Piki telah menyaksikan bagaimana ayahnya yang seorang pengrajin ukir di desanya, Bresela Payangan mempelopori sebuah invovasi kreatif dengan membuat berbagai piranti penunjang upacara keagamaan di Bali dengan teknik cetak berbahan resin. Perlahan tapi pasti desa tempatnya tinggal menjadi desa yang sebagaian besar kehidupan warganya bergantung pada industri rumahan membuat berbagai piranti upacara seperti dulang (wadah tempat

persembahan) dengan teknik cetak resin. Perubahan dan industrialisasi (meski dalam skala rumahan) mulai terjadi di kampung halaman Piki.

Perubahan perubahan inilah yang dihadirkan Piki dengan memilih menghadirkan karya bermaterialkan resin yang dipadukan dengan bulu sintetis pada karyanya yang mulai digarap sejak beberapa tahun terakhir, selain juga seri karya lukisan cat minyak diatas kanvasnya. Karyakarya resin yang ditampilkan dalam pameran ini menghadirkan sisi artistik yang berbeda dari seri resin pada periode sebelumnya. Pada karya yang ditampilkan dalam pameran ini piki menampilkan ornamen ornamen dalam seni ukir Bali yang juga dibuat dengan teknik cetak bermaterialkan resin secara lebih jelas. Ornamenornamen itu tampak hadir menyeruak di antara rimbunnya lelehan lelehan tentakel resin dan bulu sintetik yang menyelubungi permukaan ornamen atau

ornamen-ornamen tersebut tampak memiuh tau meleleh menyatu dengan efek lelehan-lelehan resin. Karyakarya Piki menghadirkan bagaimana perubahan sosial tengah terjadi di kampung halamanya ataupun Bali

secara umum. Perubahan perubahan yang merupakan sebuah keniscayaan di tengah tengah irisan antara tradisi yang terus bergerak dan modernitas yang juga tercerap. Sebagaimana karakter lelehan resin

dalam karya Piki yang menghadirkan persepsi tentang gerak dan dinamika. Pilihan material resin selain karena material ini dekat dengan dunia industri juga membawa efek artistik bagaimana gerak gerak lelehan itu direkam dengan cara dipadatkan dan dibekukan.

IPIKI SUYERSA (28) alumnus ISI Yogyakarta menggunakan material resin sebagai simbol resiko "perubahan" dan "kepraktisan" dalam era modernitas untuk menimbulkan pertanyaan mendalam. Resin polimer sintetik, yang kini merajai dunia seni dan industri berkat kemudahannya dalam pengolahan, menghadirkan dilema etika seiring dampak negatifnya terhadap lingkungan. Paralel dengan sifat susah terurai plastik, resin membawa konsekuensi jangka panjang terhadap ekosistem.

Pemilihan palet warna candy tone yang mencolok memperkuat naratif visual, mengancam pola tradisional dengan cara yang mencolok. Dalam proses meleleh, lelehan resin membentuk ratusan tantakel lelehan yang menciptakan efek kinetik, menyampaikan pesan tersembunyi mengenai perubahan dan dampaknya terhadap identitas kultural. Secara visual, karakteristik tersebut merujuk pada sebuah narasi yang tampaknya "bicara" tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh percepatan teknologi. Pentingnya refleksi terhadap dampak material resin pada lingkungan dan kultural menjadi pusat pembicaraan. Penciptaan visual yang dinamis dan menggelora ini mencoba menciptakan panggung untuk dialog kritis tentang kesadaran lingkungan dan nilai- nilai tradisional di tengah arus modernitas yang terus berubah.

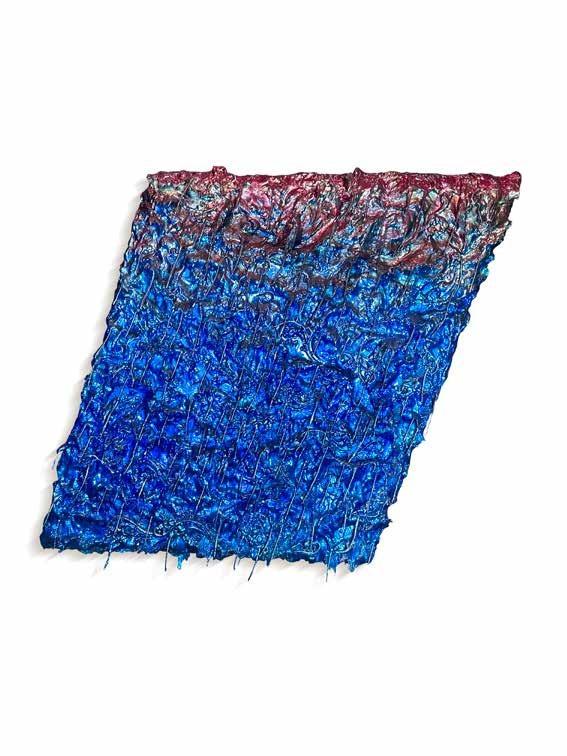

Sekar

acrylic, oil, benang woll, spay, solid marker, marker

Pasir silika di atas board

75 x 70 cm 2023

acrylic, oil ,benang woll, spay,solid marker, marker

Pasir silika di atas kanvas

135 x 155 cm

2024

Suara segara #2

acrylic, oil ,benang woll, spay,solid marker, marker

Pasir silika di atas kanvas

175 x 155 cm

2024

Cerita pagi #2

acrylic, oil ,benang woll, spay,solid marker, marker

Pasir silika di atas kanvas

135 x 155 cm

2024

Pantai bagi Yusa

Dirgantara adalah locus yang mempertautkan dirinya dan “rumah”. Pantai adalah locus tempat dimana

Ia menghabiskan sebagian besar hariharinya terutama ketika momen momen kepulangannya secara berkala dari Yogya ke Bali. Seri pesisir yang intens Ia kerjakan selama ini terlahir dari kedekatanya dengan pantai dan memori memorinya tentang rumah. Gagasan yang Ia tampilkan dalam lukisan abstrak seri pesisirnya itu diperkuat dengan pilihan material pasir silika yang Ia eksplorasi beberapa periode terakhir. Pada sehamparan kontras pasir putih dan horizon membiru pada komposisi lukisanya Yusa merekam berbagai cerita atau suara suara yang tertumpah dan terekam saat Ia mengunjungi pantai di

sekitar rumahnya di Jimbaran atau di rumah sang kakek di Tanah lot.

Berbagai cerita serta berbagai suara yang hadir di pantai mulai dari suara debur ombak, perbincangan para pengunung pantai, tawa dan keceriaan serta berbagai kisah dan keintiman manusia manusia yang menikmati pantai itu berkelindan menghantarkanya pada perasaan tak biasa hingga memantik dirinya untuk menghadirkan fragmenfragmen perasaan tersebut ke atas permukaan lukisan yang bertekstur pasir silika. Ada hal yang berbeda yang Yusa tawarkan dalam seri karya yang baru pertama kali Ia tampilkan dalam pameran ini, hal itu adalah pada komposisi karyanya. Ia menyebutnya sebagai fragmen fragmen yang diperluas melalui kehadiran horizon yang tergambarkan secara abstraktif antara bidang bertekstur pasir silika yang berwarna putih dengan bidang yang berwarna biru. Ada proses ulak alik antara pola penggambaran komposisi,

ruang, serta sudut pandang dalam menghadirkan lukisan seri terbarunya ini dibanding karya karya sebelumnya. Ia kini menghadirkan abstraksi pantai itu secara lebih jelas melalui tergambarkanya aspek horizon dalam karyanya. Pantai berpasir dengan segala cerita yang direkam Yusa selama kepulanganya ke Bali selama dua bulan pada awal 2024 itu Ia hadirkan melalui gagasan “Suara Segara” yang berarti suara dari lautan. Melalui seri “Suara Segara” ini Yusa tampaknya mengeksplorasi sifat dan karkater pasir silika secara lebih signifikan. Pasir silika bukan semata tekstur yang hadir sebagai penunjang aspek artistik dalam karyanya, namun pasir hadir sebagai pasir dalam makna literalnya hamparan pasir dipantai merekam berbagai jejak atau indeks memori yang temporer, sementara selalu berubah ubah segera terhapus ketika derai ombak menerpa namun ingatan ingatan atas peristiwa yang sementara dan silih berganti itu selalu terekam

dalam ingatan hal ini oleh Yusa istilahkan sebagai temporary motif yang juga menjadi konsep visual karyakaryanya. o l e

WAYAN YUSA DIRGANTARA lahir dan dibesarkan di Bali kemudian belajar di ISI Yogyakarta dan lulus pada 2021. Panorama pantai dengan pasir putih dan tebing batu kapur yang indah menjadi daya tarik awal karya Yusa, kegiatan pantai dan kenangan masa kecil memainkan peran penting dalam proses kreasi. Masalah lingkungan juga dibahas oleh Yusa dalam karyanya.

Sebagai pendatang yang tinggal di Yogyakarta, Yusa melepaskan kerinduannya akan pantai, mengingat fragmen sederhana yang muncul dalam pikirannya dan menyusun ulangnya di atas kanvas. Kenangan tentu saja tidak sempurna, ada sisi yang kabur ketika diingat, oleh karena itu abstraksi menjadi bahasa yang paling tepat untuk mengekspresikan perasaan tersebut. Kemunculan fragmen dalam bentuk warna, tekstur, dan tekstur mewakili kerinduan akan panorama pantai. Dalam karyanya, Yusa akan terus merefleksikan tentang alam.

Yusa aktif berpartisipasi dalam pameran di Bali, Yogyakarta, Jakarta, Korea Selatan, dan Taipei. Pameran tunggal pertamanya berjudul My Space diadakan pada 2020. Pameran tunggal berikutnya diadakan di Artotel Thamrin, Jakarta, dan di Space 1326 Gallery, Seoul, Korea Selatan pada 2022. Diikuti dengan presentasi tunggal di TIAF (Tamra International Art Fair), Jeju, Korea Selatan. Yusa juga merupakan finalis UOB Painting of the Year pada 2021.

dgalleriejakarta com

dgalleriejakarta@gmail com

dgalleriejakarta

D Gallereie, Jl Barito I, No 3, Jakarta Selatan

Rudi +62 878-8094-1919

Wina +62 813-1427-4096