Para vestirse de mexicana

Margarita de Orellana

P. 13

Arquitectura vegetal

Otro personaje surrealista

P. 04

El silencio luminoso

“Mi cuerpo como letra”

P. 14

Remedios varo

Su vida y arte

plasmadas en la historia

P.

Para vestirse de mexicana

Margarita de Orellana

P. 13

Arquitectura vegetal

Otro personaje surrealista

P. 04

El silencio luminoso

“Mi cuerpo como letra”

P. 14

Remedios varo

Su vida y arte

plasmadas en la historia

P.

Las sombras de una anciana, una garza y un cuervo son las protagonistas del espectáculo “Fin”, creado por la compañía Cosmonautas Teatro de Sombras, de la artista argentina Sonia Alejandra García, en el que se expone qué pasa con los recuerdos de las personas al morir.

En coproducción con la compañía Cía Teatro Lumbra de Brasil, y bajo la dirección del artista Alexandre Fávero, la obra cuyo diálogo principal es la música en vivo a cargo del violinista oaxaqueño Javier Celis, se presenta en el Teatro Benito Juárez.

En el escenario una manta enorme es la escenografía en la cual las luces y un proyector son las herramientas que la sombrista Sonia utiliza para dar vida a los personajes que unas veces expone frente al público y otros los oculta detrás de la pantalla.

La historia comienza cuando la muerte, la cual se identifica con su fiel guadaña, visita a la anciana para darle el mensaje: “¡es hoy!”, en referencia a que el final de su vida ha llegado.

Dirigida por Cecilia Ramírez Romo, esta producción de Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), reflexiona sobre la violencia sexual ejercida sobre la mujer, así como la negación, la mentira y los obstáculos con los que se encuentran las víctimas al aceptar los episodios de abuso que tuvieron en el que se supone debía ser un lugar de refugio.

“La violación de una actriz de teatro” fue escrita por la dramaturga chilena Carla Zúñiga en 2020, a partir de un caso de abuso en la universidad en la que estudió, lugar donde fue denunciado un estudiante de actuación que había de varias mujeres, a partir del cual más víctimas rompieron el silencio.

Para evitar que también sea el fin de sus recuerdos, la anciana intenta preservarlos con la ayuda de la garza de nombre “Memoria”. Es así que hace un recorrido de su vida, desde su nacimiento hasta su adultez, con momentos tanto divertidos como dolorosos, los cuales son ilustrados con fotografías.

En cambio, para deshacerse de los malos recuerdos invoca a “Olvido”, un cuervo al que alimenta con todas las situaciones malas y tristes que ha pasado; sin embargo, insaciable, el ave también busca devorar los buenos recuerdos que la garza tiene como encomienda repartir a los seres queridos de la anciana.

Se presenta el jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas

Teatro Benito Juárez

Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc

Los boletos tienen un costo de $176 pesos y pueden adquirirse en la taquilla del recinto de Sistemas de Teatro de la CDMX o en la página de Ticketmaster.

https://sombrascosmonautas.webnode.mx

Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario Avenida Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria. Las funciones son jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.

La obra es interpretada por Amanda Schmelz, quien desempeña el papel de la actriz que justo antes de entrar a escena de manera virtual, ya que se encuentra en el contexto de una pandemia como la que se dio por el Covid-19, se rehúsa protagonizar la obra que ha realizado durante años; mientras que Karla Camarillo interpreta el papel de su amiga productora de teatro, quien hace todo por convencerla de dar la función.

Es cuando Amanda le confiesa el secreto que ha guardado por años, proveniente de un doloroso capítulo de su vida, que Karla conocerá el motivo por el que su amiga no quiere actuar. La obra se desarrolla con diálogos potentes, conmovedores y sorpresivos, y el final desconcertará a los espectadores.

“Hay algo catártico en la obra que nos hace reflexionar sobre los episodios de abuso, todas las personas tenemos una conexión con este tema, ya sea por nosotras mismas, por alguien que conocemos o porque es un temor, la idea es remover cosas, pero también nombrar las que ocurren, no esconderlas, sino hacerlas visibles”. expone la dramaturga.

Después de varios años de ausencia debido a las condiciones sanitarias, el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual y el Museo Universitario del Chopo presentan a cuatro mujeres latinoamericanas de diferentes nacionalidades y generaciones quienes buscan enriquecer la práctica y compresión de esta disciplina, a través de experiencias, formaciones y culturas diferentes que forman un crisol que nutre la danza butoh creada en Japón en 1950. Rhea Volij. Bailarina, coreógrafa, docente y directora. Estudió danza contemporánea y clásica con reconocidas maestras en Argentina y Francia, donde estudió butoh cinco años con Sumako Koseki. Cursó seminarios de butoh con Carlota Ikeda, Magy Ganiko, Hisako Horikawa, Tadashi Endo, Minako Seki, Ko Murobushi, Akira Kasai, Yumiko Yoshioka y Makiko Tominaga.

Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual. Bajo la dirección de Eugenia Vargas, se ha distinguido por promover la difusión, investigación, profesionalización y producción del butoh en México, con iniciativas como Cuerpos en Revuelta -Festival Internacional de Butoh-; Variaciones Butoh: plataforma escénico experimental; Seminario Pensar desde el cuerpo con(tra) el butoh; y Encuentros: diálogos alrededor del cuerpo, la danza y el butoh, todas ellas de alcance internacional.

Makiko Tominaga. Fue integrante de la compañía japonesa Dairakudakan, dirigida por Akaji Maro de 1978 a 1991, con la que participó en innumerables festivales internacionales como el Festival de Avignon, y en diversas giras artísticas en Estados Unidos, Australia y Canadá. En 1993 salió de Japón para radicar en Berlín donde ha trabajado como bailarina y coreógrafa en múltiples producciones dancísticas e interdisciplinarias, como solista y en grupo, colaborando con músicos, actores y compañías de teatro como Grotest Maru y Teatro Thikwa, presentándose en Alemania, Italia, Rusia, México y Chile. Ha impartido talleres intensivos de danza butoh en Alemania, Dinamarca, México y Chile. Desde 2011 se encarga del entrenamiento dancístico de Teatro Thikwa, cuya sede se encuentra en Berlín.

Es profesora de Expresión corporal. Unió su formación con las artes marciales (kung-fu y tai-chi) y la técnica de Fedora Aberasturi. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y con Tomás Abraham, Silvio Maresca y Lamberto Arévalo. Ha participado de varias publicaciones en Segunda, DCO, Notaciones Abisales, etc. Es parte del Bíos Poético, diplomado en línea. Su trabajo teórico indaga en el encuentro entre el butoh y las filosofías occidentales de la inmanencia. Se ha presentado en Argentina, Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia y Japón.

Natalia Cuéllar. Es actriz y coreógrafa, directora de la Compañía Ruta de la Memoria y del Festival Internacional de Butoh en Chile, Fibutoh. Egresó de la Licenciatura en Actuación Teatral en 1998, se especializó en corporalidad a través de danzas balinesas en Indonesia y Teatro Físico en Hungría y Suiza. Desde 1990 estudia butoh, su formadora principal es Makiko Tominaga. Trabajó con Minako Seki en Frankfurt durante dos años, posteriormente regresó a Chile para crear su compañía que cuenta con 13 años de experiencia. Sus obras se han presentado en Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Suecia, Perú y Uruguay.

Eugenia Vargas. Bailarina, coreógrafa, investigadora, gestora y docente. Fundadora y directora del Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual, espacio que ha sido una incubadora para proyectos dancísticos e interdisciplinarios, así como para residencias artísticas y espacio de formación, donde han surgido o han sido influenciados varias generaciones de artistas. Es cofundadora y directora de: Cuerpos en Revuelta Festival Internacional de Butoh; Variaciones Butoh: plataforma escénico experimental; Archivo Butoh México con el que ha organizado el Seminario Pensar desde el cuerpo con(tra) el butoh; y el Ciclo Encuentros: diálogos alrededor del cuerpo, la danza y el butoh. Ha estudiado con reconocidos maestros de danza butoh en México, Japón y Alemania, llevando a cabo montajes coreográficos con Natsu Nakajima, Tadashi Endo y Yukio Waguri. Se ha presentado en México, Japón, España, Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia y Chile.

La arquitectura surrealista es otro de los personajes que sirvieron a los artistas para explorar las pulsiones del inconsciente.

Desde la literatura gótica hasta el castillo misterioso de Edward James en Xilitla, los castillos y edificaciones decadentes se transforman en parte activa de la historia surrealista, de la atmósfera inquietante pero también seductora. Más que una decoración, las paredes de estas construcciones respiran y nos envuelven, nos ponen frente a los laberintos de la imaginación y los extienden. En Arquitectura vegetal: la casa deshabitada y el fantasma del deseo, Lourdes Andrade se propone demostrarnos que, en efecto, la arquitectura surrealista está viva y forma parte de la libertad creativa de un universo lúdico y transgresor.

El detonante del ensayo es el castillo natural que Edward James construyó en su finca de Xilitla, San Luis Potosí. Fotografías de sus formas caprichosas, que interactúan con la naturaleza, a la que reflejan y modifican, acompañan este texto. Jorge Vértiz retrata el dinamismo de la construcción, mostrándonos ángulos que comprueban la relación íntima entre el entorno y el castillo surrealista. Además, las ilustraciones de María Sada hacen close-ups a detalles del lugar, enredaderas, escaleras que no llegan a ninguna parte, columnas que nada sostienen; detalles que sabemos forman parte del todo pero que viven por sí mismos, acompañando las reflexiones de la autora.

El libro del que hablamos, entonces, rezuma su apropiación del surrealismo, desde el texto hasta las imágenes de castillo. Con esta conjunción nos convencemos de que la arquitectura no es un decorado más de la escenografía, ni mucho menos un ser estático, construido de una vez y para siempre. En lugar de eso, comprobamos su naturaleza mutante, que además alimenta una atmósfera onírica. El castillo de Edward James es el ejemplo perfecto de una construcción acorde con los presupuestos surrealistas. Es anti-utilitaria y, como seres vivientes, no podríamos utilizarla, solo podemos sentirla, apreciarla a través de nuestros ojos y la mirada de Andrade: “la construcción de James es penetrable, se experimenta con el cuerpo entero”.

Aquí el espacio y el tiempo se ven trastocados.El lugar es laberíntico, ofrece una experiencia a la que uno debe abandonarse, dejarse confundir por el collage que representa la construcción. Su “cualidad incompleta, acentuada por la invasión creciente de la vegetación, otorga al edificio una apariencia ruinosa”. La ruina; sin embargo, en lugar de remitirnos a una nostalgia del pasado, nos habla de un futuro inconcluso. El tiempo de las ruinas se revierte. Se convierte, así, en un lugar sagrado. Más allá de una estética utilitaria, en la que se pensaría en la practicidad antes que todo, este castillo nos aleja del mundo profano. Hace coincidir, además, estilos reinterpretados que nos hablan de sacralidad oriental y mística.

Pero el castillo sólo es el comienzo, quizá el ejemplo por antonomasia. La autora nos enlista las influencias góticas que despertaron el interés de los surrealistas; de esta manera, visitamos los castillos embrujados, las abadías en llamas, los personajes que las habitan. La vida que late también en la arquitectura va más allá de los ecos surrealistas. El paso del tiempo otorga a la arquitectura un “carácter trágico”, que “resulta intensamente expresivo”. Los lugares, entonces, reflejan o manifiestan las mismas pasiones e inquietudes que los seres ambiguos que los recorren. Los detalles, las formas ojivales, los pasillos laberínticos se convierten en una “red en la que se hallan atrapadas las pasiones humanas más exacerbadas”.

Distintos géneros surrealistas coinciden en estas páginas, entre los cuales nos sorprende la vida de la arquitectura. En todos sus movimientos nos encontramos frente a otro ser enigmático de la creación humana: “el sitio se convierte en un enigma y uno lo recorre buscando la clave que permita revelarlo”. Andrade demuestra que la construcción creativa también muta, que los materiales se transforman con el dinamismo surrealista, y la naturaleza se conjuga con el paso del tiempo para dar lugar a un castillo sagrado, perdido y fantasmal, protagonista también del sueño.

Si quieres adquirir el libro “Arquitectura Vegetal. La casa deshabitada y el fantasma del deseo” de Lourdes Andrade, accede a nuestro catálogo en línea a través del siguiente enlace:

https://catalogo.artesdemexico.com/productos/arquitectura-vegetal-la-casa-deshabitada-y-el-fantasma-del-deseo/

Este año recorrí con parsimonia el calendario ritual de la vieja Antequera. Joy Laville contaba, como otros tantos fuereños que se han quedado prendados de ella: “Oaxaca es vida. No hay nada igual. El color de la piedra, la vitalidad del mercado, lo soberbio de sus iglesias, las rejas y balcones, los zaguanes y callejones, las flores que se trepan por los muros, las mujeres en sus trajes de la sierra”. La han llamado la Antequera verde, por el color de sus muros que reverdecen cada año después de las lluvias. Pero si Oaxaca tuviera que ser de un solo color, sería grana, por el color que dan los insectos del nopal y que pintan paredes de iglesias, hilos de lana y dulces de maíz, canela y leche.

Este texto es mi profesión de amor eterno hacia la muy noble y leal ciudad de Antequera y su valle y marquesado de Oaxaca. Esta tierra es repositorio de tradiciones antiguas, como el chocolate, que le ha dado tanta fama. La forma de prepararlo es un resabio de la Nueva España: se muelen en puños iguales cacao, azúcar, almendras, especias orientales, canela y clavo. Esta molienda se disuelve tanto en agua como en leche y es de rigor tomarla en el desayuno y la merienda.

En la fiesta de Todos Santos, en el valle de Oaxaca, se esparce el aroma del pan desde las villas de Mitla y de Zaachila. En sus panaderías se hornea el pan de yema, espolvoreado con ajonjolí, que se decora con hermosas figuras florales de azúcar y con caritas de angelitos, ánimas, santos y esqueletos. Este pan se coloca en la mesa de los santos, rodeada por velas de cera virgen.

Cada vez que vengo a Oaxaca, después de una noche atribulada en la carretera, voy en busca de un tamal de mole negro o amarillo de Domitila, a la entrada de uno de los dos mercados centrales. Creo que vuelvo a la ciudad más por glotonería que por superstición. En el mercado compro artículos para la fiesta. Las flores de cempasúchil o caléndulas, más pequeñas, apretadas y gorditas que las de Atlixco. Las caritas de masa muerta para el pan, entierritos de cartón y garbanzo, calaquitas vestidas de tul rosa y con pelo de algodón. Mañana iré a Abastos por unos sahumerios verdes de tres pies y quizá por más flores y yerbas. Cuando he tenido tiempo, me he ido incluso hasta Ejutla, a comprar bombones, dulces de licor con figuras de arpas, vihuelas y ánimas, receta de las monjas concepcionistas.

Una amiga me recomienda visitar el panteón de Atzompa en la víspera de Todos Santos. Atzompa es un pueblito por el camino de Monte Albán. Tienen merecida fama su alfarería vidriada que se reconoce lo mismo en una cazuela que en una sirena. A su panteón hay que llegar pasada la medianoche. Está en una ladera y es pequeño y estrecho. Las luces de las velas se confunden en el horizonte con las de los focos que alumbran las casitas. Una banda toca frente al portal donde están las autoridades municipales. Todo el pueblo parece congregarse ante las tumbas de sus difuntos. Hay algunas abandonadas. Los visitantes las pisan con frecuencia, y son funcionales, pues facilitan el tránsito. Entre ellos, los extranjeros son quienes parecen más confundidos, tienen cara de querer aparentar un propósito para justificar su interrupción en ceremonias ajenas.

Terminaré este recuento como Manuel Toussaint terminó el suyo sobre Tasco: “Este escrito sólo encierra fantasías literarias”.

Los cuentos de este libro emergen de la rica tradición oral de las culturas indígenas de México.

En estos relatos, que provienen del anecdotario de las comunidades nahuas de la región alta del río Balsas del estado de Guerrero, se percibe una tradición milenaria que continúa hasta nuestros días. Si bien sus temáticas se desarrollan enuncontextoindígena,susprotagonistas, temas y motivos también nos recuerdan que la influencia del Viejo Mundo desdibujó fronteras lingüísticas e históricas que separan a los pueblos.

A las comunidades nahuas de Ameyaltepec, Xalitla, San Agustín Oapan y Maxela, pertenecen las cinco “historias” —como las llaman ellos— que se reproducen en este libro. Las historias han sido ilustradas en papel amate, soporte ancestral, por varios de los pintores indígenas más destacados de la región. Así, estos relatos y sus ilustraciones poseen una rica historia desde tiempos remotos.

La elaboración y el uso del papel amatetienen su origen en tiempos prehispánicos. Durante el imperio mexica, los acontecimientos más importantes de la vida cotidiana, su historia y la sucesión de poderes se registraban en los códices, elaborados en papel de la corteza del árbol del amate. Grandes volúmenes se destinaban como tributo —sólo en Morelosse tributaban 850 000 hojas fabricadas a partir de la corteza del amate. En la Colonia, su producción fue prohibida por la corona española, con pena de muerte, con la finalidad de controlar los documentos legales y borrar la memoria histórica de los pueblos. Sin embargo, durante siglos y de manera clandestina, los otomíes (ñhañhus) de la sierra de Puebla continuaron con su fabricación, utilizando el papel para representar a sus deidades y como elemento ritual en las ceremonias de curación, como lo siguen haciendo en la actualidad.

A finales de los años cincuenta y después de un periodo de experimentación, los indígenas nahuas de la región del Balsas renovaron su uso a partir de una innovación artística: comenzaron a dibujar en el papel amate las imágenes con las que decoraban las piezas del barro tradicional, usadas para tareas domésticas y ceremoniales. Algunos pintores comenzaron a incorporar elementos occidentales a sus pinturas, como el paisaje y la tridimensionalidad, mientras que otros mantuvieron un formato más tradicional que incluía elementos estilísticos, parecidos a la pintura mexica de los códices y algunos más experimentaron con varios formatos y estilos. El contenido predilecto fue la representación de la vida cotidiana y ceremonial de sus comunidades. Con el tiempo, el notable desarrollo artístico de la pintura en amate, junto a una hábil actividad comercial, dio a los pueblos nahuas una gran visibilidad nacional e internacional.

El resultado fue una recopilación de 23 relatos que comprendían mitos, cuentos y leyendas. El pintor originario de Xalitla, Tito Rutilo, quién formó parte del equipo curatorial de la exposición, apoyó al proyecto con el maestro de la escuela bilingüe de San Agustín Oapan, Sixto Cabañas ayudó en la recopilación, grabación y transcripción de los cuentos, mitos y leyendas en náhuatl. Después, junto con el artista Miguel Ventura, mostramos los amates y los relatos al destacado filólogo Antonio Alatorre, autor de Los 1001 años de la lengua española. Deleitado con ellos, se propuso a adecuar la narrativa al español de varios cuentos, entre ellos “El tejón y la ardilla” y “El diluvio y el maíz”, reproducidos en este volumen.

A la presente selección, se sumó el amigo y colega historiador , el doctor Eustaquio Celestino Solís, originario de Xalita, quien tradujo la versión del profesor Alatorre de “El diluvio el maíz” y “El tejón y la ardilla” y editó la redacción del náhuatl de los cuentos, haciendo algunas observaciones de carácter lingüístico.

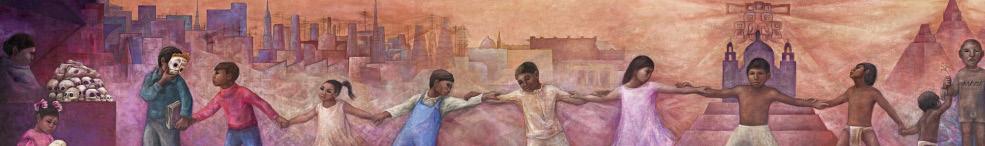

Aunque el volumen se concentra en la producción de las décadas de 1920 a 1970, da pauta, como bien señala Comisarenco, a profundizar en las múltiples posibilidades que abre para futuras investigaciones de este mismo periodo, a analizar desde una perspectiva más contextualizada las iniciativas más recientes de mujeres en el ámbito del muralismo y el arte público, y a estimular —a partir de una mayor conciencia histórico-artística— nuevas iniciativas creativas.

Dina Comisarenco Mirkin ha realizado una magnífica y rigurosa labor de rescate arqueológico de la obra mural realizada por mujeres en el siglo XX en México. Por medio de un cuidadoso trabajo de investigación, ilación y comprobación de datos y referencias, ha reconstruido un panorama de creación femenina a lo largo de la centuria en un campo donde se había hecho invisible la acción de las mujeres, por olvido y por argumentos misóginos sobre su capacidad física y artística.

El libro recopila y relata los datos biográficos de las creadoras, en los que detalla el entrelazamiento de sus vidas personales y profesionales. Es un aspecto fundamental para un acercamiento desde una perspectiva de género que parte de la convicción feminista de que lo personal es político.

Esta exposición ofrece la posibilidad de adentrarse en el texto íntimo de la artista mexicana “cuyo juego intermedial, entre escritura e imágenes, desafió los sistemas de representación visual de su época”, en diálogo con la obra de las artistas Tania Candiani, Lorena Mal y Lucía Hinojosa.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), en colaboración con La Vaca Independiente hicieron posible la realización de esta muestra.

La Vaca Independiente, un proyecto cultural que ha publicado varias ediciones del diario y compartido su visión de introspección y expresión creativa. Durante 30 años ha tenido una revelación sutil y gradual de su aportación como una obra de arte en sí misma y como un vehículo de autoconocimiento que revela el poder del arte.

La curaduría de Jessica Berlanga Taylor aporta una nueva aproximación al diario, objeto de creación único por el vínculo entre escritura y dibujo. Por primera vez la producción textual y visual del mismo se lleva al espacio museográfico a través del despliegue de algunas de sus hojas en gran formato.

El cruce de este documento con la lectura contemporánea propuesta por las artistas invitadas expande los elementos simbólicos y el poder de construcción de sentido presentes en el diario. Las obras de Tania Candiani, Lorena Mal y Lucía Hinojosa abrevan en él para reflexionar sobre la relación con la naturaleza, la recuperación del pasado mesoamericano, las relaciones de sororidad y la reivindicación de otros paradigmas de conocimiento.

Asimismo, la autora ha estudiado in situ y registrado fotográficamente las obras de mujeres muralistas, así como la documentación de proyectos que no llegaron a realizarse o que fueron destruidos. Ha indagado en la interpretación histórico-artística de estas producciones para detallar su especificidad y su relación con el entorno estético y social.

En la revisión de la crítica y la hemerografía existente, complementada por entrevistas invaluables a participantes en el escenario artístico mexicano en distintos momentos del siglo pasado, recrea la complejidad del proceso de recepción de la obra mural de mujeres y los retos con los que se enfrentaban en un medio dominado por hombres, y en un momento en que la creación mural se asociaba con la virilidad.

Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como profesores a Manuel Benedito y Julio Romero de Torres. En 1930 se casó con su compañero de estudios Gerardo Lizarrageside y en 1932, después de una estancia en París, pasó a Barcelona y compartió taller con el pintor Esteve Francés, con quien se introdujo en la estética de la vanguardia y se interesó por el surrealismo.

En 1936 participó en la Exposición Logicofobista realizada en Barcelona y, desde entonces, se acercó a los componentes del surrealismo francés. Durante la Guerra Civil (1936-1939) conoció al escritor francés Benjamin Péret y, tras un tiempo de vida en común en España, marcharon a París. En la capital francesa participó en las reuniones y exposiciones surrealistas. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Remedios Varo abandonó París y se instaló en México (1941).

Allí empezó a trabajar como artesana, pero enseguida pasó a formar parte del grupo surrealista y a relacionarse otra vez con Esteve Francés y, sobre todo, con la pintora británica Leonora Carrington, cuyo fuerte ascendiente artístico fue definitivo en la concepción estética de la creadora española. También formaron parte del grupo al que era asidua Octavio Paz, César Moro, Eva Sulzer, Gunther Gerzso, José Horna y Gordon Onslow-Ford, entre otros.

Varo participó en las exposiciones First Papers of Surrealism de Nueva York (1942) y Le Surrealisme de la Galería Maeght de París. En 1956 presentó su primera gran exposición de carácter individual en Ciudad de México; a partir de ese momento se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la pintura del país. De hecho, no fue hasta la década de 1950 cuando se dedicó por completo a la creación pictórica, persuadida por Walter Gruen, su último marido.

Su obra anterior a la Guerra Civil es poco conocida, pero lo que se ha conservado indica la dirección que iba a seguir en los años posteriores: imaginería onírica dentro de los parámetros del surrealismo ortodoxo (que después se haría más libre) e ingenuismo estilístico. Su conciencia narrativa, a menudo recargada de figuras tomadas de los cuentos infantiles, llega en algunas obras a hacerse casi sofocante. Aun siendo ello interesante, la autora dio lo mejor de sí cuando se ocupó más en crear relaciones espaciales y cromáticas per se, liberadas de abigarramientos iconográficos. No obstante, son muy célebres sus exploraciones de diminutos mundos fantásticos (con evidentes evocaciones del mundo medieval y de la pintura de El Bosco y Brueghel el Viejo), su gusto por las escenas referidas a la alquimia y sus metamorfosis de la figura femenina, mito primero de la creación simbolizado como fuente natural de belleza y regeneración.

Poco conocida, aunque al menos tan interesante como su pintura, es su obra escultórica. Se trata de una colección de piezas elaboradas a partir de huesos, espinas de pescado y toda suerte de restos orgánicos, alambres, cuerdas, etc. Muchas de ellas presentan apariencias de fósil fantástico, esqueleto animal o tótem tribal; son obras verdaderamente conseguidas y dignas de enriquecer el cuadro de honor de las mejores y más únicas rarezas de la figuración surrealista española.

(Anglés, 1913 - México, 1963) Pintora española.

Relacionada en sus inicios con los movimientos de vanguardia, su obra se inscribe dentro de un surrealismo muy personal.

CREACIÓN DE LAS AVES, 1957. LA HUIDA, 1961.

La obra de Remedios Varo se incluye en ocasiones en el surrealismo aunque más que surrealista podríamos llamarla fantástica. Cabe destacar que la artista desarrolló su obra al completo en México aunque esta se vio influenciada por todo lo vivido anteriormente.

Por una parte, los múltiples lugares en los que residió y la gente a la que conoció fueron fuente de inspiración. En el caso de París, la artista se vio fuertemente influenciada por los surrealistas del grupo de André Bretón. Entre ellos se encuentra artistas como: Max Ernst, Victor Brauner, Joan Miró, Wolfgang Paalen o Leonora Carrington. Con esta última tuvo una gran relación de amistad hasta el final de su vida.

Otra de las grandes inspiraciones que han convertido a Remedios Varo en un referente fue su padre: Rodrigo Varo. De él, Remedios aprendió la perspectiva, las matemáticas y el dibujo profesional que se puede ver en muchas de sus obras.

Remedios trató de eliminar el papel de la mujer como un objeto de deseo masculino. Con esta premisa las convierte en brujas, alquimistas y otros seres espirituales. Todas ellas aparecen en mundos místicos que mezclan la realidad y la imaginación.

1963

Pinta su ultimo óleo, Naturaleza muerta resucitando, y empieza otro, Musica del Bosque, muy afirmativo, donde quiere representar la unidad entre el hombre, la naturaleza y el cosmos, pero no lo puede terminar. El 8 de Octubre muere Remedios.

1964

Exposición-homenaje en el Museo Nacional de Arte Moderno, en el Palacio de Bellas Artes, con una cifra récord de visitantes.

De 1955 hasta la fecha, la obra de Remedios ha sido invitada a participar en aproximadamente noventa y cinco exposiciones colectivas y catorce individuales.

NATURALEZA MUERTA RESUCITANDO, 1963.

“Puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará“

Es el reciente lanzamiento de la primera película mexicana producida por Amazon, la cual logró colocarse en la posición número uno en el servicio Prime Video, al breve tiempo de comenzar a exhibirse en nuestro país.

Como sucedió en la primera parte de este largometraje, Koko Stambuk, reconocido director en Latinoamérica, dirige esta divertida secuencia, de forma tal que ha logrado captar de inmediato la atención del público en México. Protagonizan la cinta Matías Novoa y Gustavo Egelhaaf, con la participación de Carmen Aub y Michelle Renaud, en el papel de las novias, así como Paola Real y Valery Sais, actuando como las hijas.

La película continúa la historia de dos hombres que crían a sus hijas, en una entretenida narración que ocurre diez años después de la primera parte. Se trata de tomar decisiones sobre quién podría ser la mejor madre para las niñas, provocando conflictos muy divertidos que cambiarán la vida de esta familia tan especial.

Siempre que haya amor y respeto en las familias, parece decirnos esta historia bajo la dirección de Koko Stambuk, se pueden tomar las mejores decisiones para que las cosas funcionen mejor, aunque todos sus integrantes tengan una personalidad diferente. Esto ha hecho que la cinta sea la película número uno de Prime Video en Amazon.

Debido al éxito alcanzado, para muchas familias mexicanas, ha sido muy importante y divertido encontrar en esta película situaciones que orienten sobre cómo le hacemos para convivir, para aceptarnos, para respetarnos, en condiciones de inclusión y aceptación de todo tipo de familias. Doblemente Embarazada 2, la cual no debemos perdernos.

La Guerra Fría sirve como telón de fondo del más reciente filme de Pawel Pawlikowski, el cual retrata el romance entre una cantante y un músico, dos seres de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino los condena a estar juntos. Transitando entre Polonia, Yugoslavia, París y Berlín, la pareja se conduce a través de los cambios políticos de la posguerra, los defectos de sus personalidades y los giros desafortunados de la vida. Con una radiante fotografía en blanco y negro e inspirado en las propias vivencias de sus padres, el director de la multipremiada Ida (2013) configura una melancólica historia de amor imposible en medio de tiempos convulsos.

El director Pawel Pawlikowski Graduado en literatura y filosofía, con un extenso trabajo de postgrado en literatura alemana en Oxford, el polaco Pawel Pawlikowski comenzó como documentalista en la televisión británica.

La pelicula se presenta en la Cineteca Nacional, ubicada en Av. México Coyoacán 389, Xoco, 03330 Ciudad de México, CDMX.

Compuesto por Francisca Rivero-Lake Cortina (Ciudad de México, 1973) y Carla Verea Hernández (Ciudad de México, 1978), trabajan como dúo desde 2005. Su práctica artística se enfoca en la experimentación en torno a la idea expandida de la imagen y la fotografía hacia otros medios como instalación, textil, performance y video. En 2021 publicaron Anni y Josef Albers. Lake Verea con la editorial alemana Hatze Cantz. La memoria, el retrato, la arquitectura moderna y la exploración de archivos de artistas del siglo XX son sus principales temas de investigación.

Día y Noche, Memoria en Línea. Lake Verea, presenta dos obras realizadas por el dúo conformado por las artistas. En el Vestíbulo del Museo Amparo, los visitantes podrán encontrar Memoria en Línea, una instalación que surge de una fotografía realizada a través de textiles en los que la imagen se expande, sale, se desintegra y dispersa. Sin principio ni fin, ni frente, ni vuelta, su navegación es libre y personal.

Las líneas de colores que recorren desde y hacia el textil son fuerzas potenciales para crear un lenguaje de nuevas memorias, así como una metáfora de líneas de pensamiento: libres, únicas, audaces, tensas, lejanas, extensas, impredecibles, entrelazadas, multicolores.

El proyecto Día y Noche, Memoria en Línea surge durante un viaje en el que las artistas recorrieron parte de México en 2007, con el objetivo de llegar al mar Caribe. La fotografía del viaje, transformada por un error digital que imposibilita saber si fue tomada durante el día, la noche o un lugar preciso, sirve como punto de partida de una reflexión, la cual se construye y teje por la repetición del cruce de dos ejes que se juntan.

Museo Amparo

2 Sur 708, Centro Histórico, Puebla, Pue., México 72000 Abierto de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas. Martes cerrado

Nos dispone una ambiciosa exhibición pictórica en la que se dan reunión una gama de temas elegidos con detenimiento, y en la que tiene un papel acentuado la travesía de espacios naturales: el río, la montaña, la vegetación y la tierra misma. El tema que se apuesta en el título del conjunto de piezas es ya un cruce de por lo menos dos imágenes: el espacio y la materia, es decir, el territorio como apertura de la experiencia que deja ver consigo la singularidad de lo líquido.

Museo de la Ciudad de México https://magaliavila.com

En Mesoamérica, la representación de las tortilleras es común. En México ha tenido diversas apariciones y aportaciones en el imaginario de la sociedad como ejemplo de un rol inherente a la identidad. La tortillera nos permite recoger, desde una hebra visible, un gran soporte de relaciones entre género, cultura, economía, sociedad y política. Su imagen se conserva principalmente en fotografías, grabados y pinturas desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pero también existen numerosos registros realizados en acuarela, grabado, arcilla, cera, piedra y muros.

Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile

Esta exposición se enfoca, de cierto modo, en los diversos tratamientos que la artista hace de la pintura, los cuales están intercalados con sus consideraciones de este medio como artificio y representación (política). A su vez, da cuenta de uno de los aspectos principales de sus investigaciones: el cuerpo en un contexto histórico, político y estético. A través de ambos aspectos, siempre presentes, Varejão examina las consecuencias que el periodo colonial de Brasil tiene en la configuración actual de su sociedad, así como en la historia de la producción de imágenes.

Museo Tamayo Arte Contemporaneo

Tenías que ser poblana, china mía, para llevar a México en tu gracia: tienes, como la ardiente tapatía, ojos de fuego y cabellera lacia.

Mírate, nada más, causa alegría. Rojos como las flores de la acacia tus labios son. Y vives de poesía, y del amor que en el amor se sacia.

Eres la reina de los jaripeos. Saltan por donde pasas los deseos. Una alborada enciendes cuando ríes. Y al bailar nuestro baile mexicano, son tus menudos pies dos colibríes

La china poblana concentra en sí misma la esencia de la mexicanidad. Pero, ¿cómo se gestó esta figura? ¿Quién y cómo se decidió que representaría al género femenino nacional? Esas preguntas lógicas siempre surgen al enfrentarnos a un personaje tan cercano y familiar. ¿Qué niña mexicana no deseó vestirse de china poblana? Era importante sentir la larga enagua deslumbrante de lentejuelas que caía pesada al suelo, a cada paso. Las camisas bordadas de flores escandalosas, los collares de papelillo, el rebozo de bolita: los elementos del traje transportaban a esas niñas a una fantasía, pero no a una fantasía prestada, sino nuestra.

Este personaje, que desde las décadas de 1920 y 1930, aparecía en todas partes bailando con su charro en cientos de anuncios, en pintura en grabado, en teatros de revista, en el cine, etcétera tiene muchos rostros y ninguno. No tiene edad, no sabemos cuándo nació, ni cuando

También su origen es impreciso. A pesar de que durante siglos ha atravesado nuestra historia sin ser perturbada, presumiendo con garbo su ostentosa y resplandeciente indumentaria. Su presencia ha salido de un montón de imágenes, leyendas, mitos, fantasías.

Dos leyendas la han perseguido. La del siglo XVII, en donde hay quien asegura que la china poblana es una princesa de la India que fue raptada por corsarios portugueses y vendida en Filipinas a un militar poblano, quien la llevó a la Angelópolis, donde se convirtió en una visionaria fervorosa.

La otra leyenda está protagonizada por las chinas poblanas o mujeres del pueblo, que en el siglo XIX, llamaron tanto la atención de los artistas extranjeros que las plasmaron en papel y en lienzos. Lo mismo sucedió a los escritores, quienes las retrataron resaltando sus múltiples cualidades.

La primera —llamada Catarina de San Juan— y la segunda —que aparecía en las calles, plazas y mercados de muchas poblaciones del siglo XIX— han sido vistas como las originarias de la china poblana actual, la mujer que nos representa a todos.

¿Cómo se da ese salto acrobático en dos siglos? ¿Y cómo finalmente se convierte en símbolo nacional?

Estas dos interrogantes, que desde hace tiempo giran en torno a estos trajes inundados de fantasía.

En El silencio luminoso, Yamina del Real, fotógrafa, sexóloga y artista visual, acompañada de la pluma de la escritora Sandra Lorenzano, toma como recursos el cuerpo femenino, las sábanas blancas, el efecto blanco y negro y la supuesta pulcritud atribuida, para llevarnos por un sendero de sangre, carroña y hedor.

Uno de los ejes que sostienen el panóptico artístico de Lorenzano y Yamina del Real es el cuerpo femenino y la carga semiótica alrededor de éste, marcando con fuerza su preocupación por pensamientos falsos y maquillados que se han erguido con el paso del tiempo hasta generar numerosos casos de violaciones y los feminicidios.

En este magnífico ensayo fotográfico. Ambas artistas encuentran la forma de representar la realidad de México, la violencia ejercida contra la mujer.

Al abrir el libro El silencio luminoso (Artes de México, 2013), lo vemos así. Y entonces resulta obligatorio abrir una pestaña en nuestro buscador de cabecera para echarle un vistazo a la polémica pintura El origen del mundo, del llamado “Padre del realismo”, Gustave Courbet. Esta controvertida obra fue censurada durante casi una década por ser considerada como pornográfica y amoral. Lo que Courbet hizo fue retratar con pinceladas casi fotográficas el sexo femenino sin tapujos. Con su cámara, del Real homenajea este atrevimiento subvirtiéndolo, y su manera de llegar a esa subversión es la de ser ella misma la modelo que expone su cuerpo y al mismo tiempo la que retrata el cuerpo, convirtiéndose en la muñeca y en la mano que la hace jugar. En esta exposición de imágenes crudas y dolorosas, vuelve a poner el cuerpo propio como significado y significante para representar sus vivencias y las de todas las mujeres, trabajando nuevamente con el lema que no perderá vigencia nunca: lo personal es político. Por eso mismo elige cuidadosamente la forma, que no es sólo la delimitación cuadrada de una fotografía, sino también la del ensayo, una de las maneras que tenemos de recurrir al “yo” para abarcar lo otro.

El ensayo cuenta con una serie de imágenes cargadas de una crudeza que deambulan entre lo cotidiano y lo profano (el cuerpo inerte sobre una cama impoluta y el otro que yace deformado por las sogas que lo atan en medio de la suciedad de la tierra).

La artista transmite un mensaje concreto: “mi cuerpo como letra”. Lo denota al expresar que en el bagaje de huesos y carne que le tocó habitar está la misma lucha constante de reclamar todos los días ese cuerpo como suyo, esa lucha que se forma en cada una de las mujeres.

Conforme avanza la lectura visual, se genera una atmósfera envolvente en blanco y negro. Luego nos encontramos con la piel del hielo bajo la piel de la mujer que nos recuerda a miles de casos de mujeres, el arrebato de tantas vidas dentro de una sociedad machista y violenta. Un vientre cóncavo que muestra la desnutrición y la ignominia que en las fotos es padecida por el cuerpo de la autora. Todo esto va mucho más allá: es una ignominia y una falta de nutrientes que sufren las mujeres en este país. Ese vientre ya de por sí significativo en sí mismo alcanza otra faceta de significación en el momento en el que la imagen muta alberga el cuerpo muerto de un pequeño pájaro reposando sobre él, pájaro que a primera vista deja un mensaje claro: la libertad nacida y muerta en el mismo cuerpo que la alberga.

Hacer frente a un tema tan complejo y profundo a través de un ensayo fotográfico no es sencillo, sin embargo, del Real lo hace brutalmente, representando la cotidianeidad de la muerte en torno a la mujer, la fragilidad que hay en su cuerpo y el arrebato de propiedad que hace el sistema con su existencia como si fueran y como explícitamente señala en sus fotos muñecas esperando la mano externa para poder moverse, para que su existencia sea válida. La artista, acompañada por los atinados versos de Lorenzano, logra tocarnos el tuétano y hacernos reflexionar sobre la piel que cada una habita, citando con imágenes no sólo a artistas del calibre de Courbet, sino utilizando el cuerpo para citar el de otras mujeres y así, exponer el ruido que –oximorónico– habita el silencio luminoso.

Juegos de niñxs, 1999-2022, reúne 27 piezas audiovisuales y dos pinturas que registran juegos a localizarse en regiones del mundo donde las crisis económicas, la fuerza de la tradición y las comunidades sociales han hecho subsistir la vida colectiva de la infancia en el espacio público, construir una colección de diferentes prácticas de juego de niños de todo el mundo.

La exhibición se acompaña de un Folio homónimo con textos de Cuauhtémoc Medina, de Luis Pérez-Oramas y de Lorna Scott Fox, que ponen de manifiesto el valor del registro metafórico y etnográfico que Francis Alÿs ha logrado mediante sus Juegos de niñxs.

Un ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desterrando de la vida cotidiana, a medida que el concepto de espacio público va quedando trastornado por el predominio del transporte vehicular, y el acaparamiento del tiempo libre por las distracciones electrónicas.

Desde 1999, Francis Alÿs (Amberes, 1959) viene produciendo videos que documentan los juegos que tradicionalmente los niños practican en las calles y patios de todo el mundo. Las diversiones infantiles que Alÿs registra son una cultura subterránea en peligro de extinción que unía generaciones y cruzaba fronteras, pero además son extremadamente interesantes por sus implicaciones conceptuales. Sus reglas, imágenes y referencias, proyectan una variedad de conceptos sobre el tiempo y el mundo.

Las crisis económicas, la fuerza de la tradición y las comunidades sociales han hecho subsistir la vida compartida de la infancia en la calle. Si bien, con frecuencia, tienen un valor directo de documentación etnográfica, también registran metafóricamente los cambios de las sociedades contemporáneas y sus conflictos.

El artista comenzó con proyectos en regiones del mundo donde los niños tenían poca exposición a las redes sociales y los juegos de computadora, y por tanto la vida callejera seguía siendo importante en la cotidianidad de pueblos y ciudades. Se percataba de que había muy poca representación e investigación artística sobre los juegos callejeros de los niños, más allá de grabados y textos antiguos. En ello vio la ocasión de documentar prácticas que de alguna manera habían escapado a la abrumadora avalancha de información, una rara oportunidad de abordar un campo que sorprendentemente había sido desatendido.

En Juegos de niñxs, los filmes son realizados con una intención omnipresente en todas las fábulas citadinas de Alÿs: preservar y conmemorar la resistencia de la vida en los centros urbanos amenazados por las fuerzas homogeneizadoras de la supuesta racionalización del mundo.

De ahí que constantemente quiera enmarcarlos en entornos relativamente simples y, en ocasiones, incluso precarios, en pos de obtener el documento más sencillo del modo en que los niños interactúan.

Francis Alÿs ve su papel como algo más trascendente que simplemente abundar en la producción de obras de arte contemporáneas. En palabras del artista: “A veces pienso que debo completar la serie de Juegos de niñxs, como mi legado, antes de que desaparezcan por completo”.

El artista es muy consciente de que cada una de estas imágenes supone todo un vocabulario de experiencia y una forma del patrimonio inmaterial que, en una parte cada vez mayor del mundo, ya no llegará a la siguiente generación.

(1912-2000) comenzó su carrera fotográfica en la República de Hungría en 1933, es conocida principalmente por sus fotos de la Guerra Civil española tomadas entre 1937 y 1939 para un álbum encargado por la República Española, así como por su amistad con Robert Capa. Su trabajo se caracteriza por la influencia de los principios de la fotografía surrealista y su propio enfoque conmovedor del fotoperiodismo y la fotografía documental.

Es una de las fotógrafos más intrigantes del siglo XX, cuya vida y obra desafían la caracterización fácil en su rica variedad. Su legado abarca el fotoperiodismo, la fotografía artística y la enseñanza, creados a lo largo de una carrera que abarcó siete décadas y cinco países.

Esta exposición incluye fotografías, tomadas e impresas por Kati Horna después de establecerse en México en 1939, las cuales ilustran muchas de las señas de identidad más distintivas de su fotografía. Oda a la Necrophilia fue concebida por Horna como su primera contribución a la sección “Fetiche” de la revista S.nob, una publicación surrealista tardía de corta duración pero influyente editada por el escritor de culto Salvador Elizondo.

Horna ha sido objeto de importantes exposiciones individuales en Cobra Museum voor Moderne Kunst (2019), Americas Society (2016), Casa de Velásquez (2009) y Museo Nacional de Arte, Ciudad de México (2003). Su trabajo se encuentra en las colecciones permanentes de instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Metropolitano de Arte, el Museo Getty, el Museo de Bellas Artes de Houston y el Rijksmuseum.