10 minute read

Política do extermínio: Amazônia como alvo do golpismo militar

Como o projeto de desenvolvimento da ditadura impulsionou a ideia de “floresta em pé” como inimiga do progresso

Por Maria Ferreira dos Santos, Nicole Domingos, Sônia Xavier, Victória da Silva e Vitor Nhoatto

Há 60 anos, o Brasil assumiu uma posição intervencionista no território com o slogan de “modernizar o país”. No entanto, por meio de uma política colonizadora, o custo para “inovar” contou com uma agenda socioeconômica violenta e destrutiva, prejudicial sobretudo, para o espaço ambiental e para os indígenas que viviam naquelas terras. De maneira autoritária e sem a menor participação popular, o trabalho dos militares foi pautado no genocídio indígena, na maior concentração de terras e na realização de obras superfaturadas de infraestrutura em espaços ditos como “vazios demográficos”.

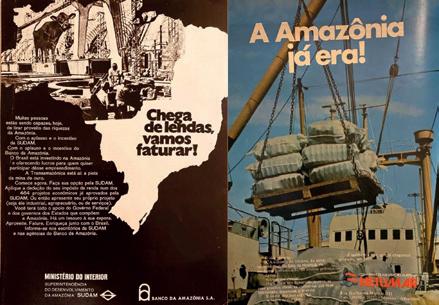

Para além da repressão, os militares traçaram um plano estratégico valendo do uso de propagandas, como “A Amazônia já era!”, as quais implantaram no imaginário coletivo brasileiro, a ideia de que a floresta impediria o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, ao retratar a floresta como inimiga do crescimento econômico nacional, o bioma tornou-se um objeto de dominação não apenas do comando militar, como de países atuantes no Brasil, como Inglaterra e os Estados Unidos.

A ideia de evoluir às custas do Meio Ambiente já estava presente muito antes do período ditatorial, mas foi intensificada durante esse regime. Governos anteriores como os de Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954) e Juscelino Kubitschek (1956-1961), também adotaram políticas antiambientalistas.

O problema originário

A ideia de progresso e o desejo desenfreado da regência em expandir as áreas destinadas à construção de estradas e ao agronegócio competia com os espaços dos povos originários, que já eram marginalizados.

Segundo Agostinho Eibajiwu, indígena metade Tugarege e clã Iwagudu e estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo (USP), no Regime “a natureza e tudo que ela comporta, inclusive a população originária, quilombolas e camponeses, passaram a ser impedimentos ao projeto de avanço do capitalismo sobre as terras do Brasil.”

De acordo com dados da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), apenas 13,8% da extensão territorial brasileira eram reservadas ao território indígena. Em outras palavras, apesar de não ocuparem uma parcela considerável do território brasileiro, eles eram apresentados como empecilhos ao desenvolvimento nacional.

No período, uma série de escândalos envolvendo o antigo SPI (Serviço de Proteção aos Índios) dificultava o controle dos indígenas por parte dos militares. O Relatório Figueiredo, que ficou desaparecido por 40 anos, descrito pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, denunciou uma série de escândalos de maus-tratos contra a população por parte do governo envolvendo o primeiro órgão indigenista.

Os sobreviventes da desnutrição por parte do abandono estatal, eram envenenados ou mortos a tiros de metralhadora. Entre as cenas mais cruéis relatadas, está a morte por facão, quando a pessoa era cortada ao meio. Foram denunciados 132 militares, outros servidores públicos, cidadãos comuns, homens e mulheres. Porém, ocorreu apenas o afastamento do pessoal do SPI e a abertura de processos administrativos. Nenhum foi preso, revela o documento que percorreu mais de 16 mil quilômetros e visitou 130 postos de atendimento aos indígenas.

Diante desses percalços, da intenção de unificação do SPI com o CNPI (Conselho Nacional de Proteção aos Índios) e com o Parque Nacional do Xingu em uma única instituição para facilitar o controle, a Fundação Nacional do Índio (Funai) foi criada em 1967. Como tentativa de pôr panos quentes na corrupção e nos crimes cometidos contra a comunidade indígena, o órgão iria dar assistência aos indígenas, porém, a atuação mostrou-se contraditória.

Danicley Aguiar, porta-voz da Greenpeace Brasil, ressalta que, no decorrer dos anos, a missão da Funai, renomeada para Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em 2023, transformou-se significativamente. Além da demarcação de terras para a garantia de proteção às reservas nativas, a instituição passou a desempenhar um papel crucial no que diz respeito à preservação e recuperação dos territórios tradicionais brasileiros.

Terras para quem?

A súbita e suposta mudança de vista sobre as áreas amazônicas assumiu novos rumos de uso e distribuição de terras a partir de incentivos governamentais e empresariais encobertos por viéses de interesses econômicos. A partir disso, os governos municipais, estaduais e federal promoveram diversos programas de fomento à produção e imigração para o chamado “vazio demográfico”.

Dispositivos como o Novo Código Florestal de 1965 e a SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), em 1966, serviram como pontapés iniciais para a implementação do projeto de governo envolto na máxima “integrar para não entregar”, slogan nacionalista de Castelo Branco, presidente da República na época.

No entanto, tais medidas nada tinham a ver com preservação e sustentabilidade, como comenta Lúcia Helena, professora de Ciências Sociais e coordenadora do curso de Ciências Socioambientais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP): “A pauta ambiental, assim como hoje, não estava mesmo na ordem do dia”.

“Chega de lendas, vamos faturar”, pois “a Amazônia já era”

A fim de incentivar a migração para o norte do país, o governo tentou vender a ideia de que a floresta tinha deixado de ser um lugar perigoso e selvagem. Paralelamente, as empresas que patrocinavam o desmatamento local complementavam o plano através de propagandas que exibiam a floresta como um inimigo domado.

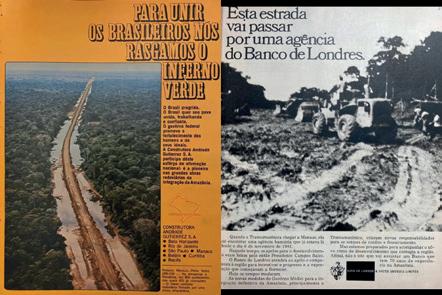

A visão destrutiva do Meio Ambiente e a sua consequente exploração começaram a tomar forma com obras de grande porte que prometiam integrar e levar desenvolvimento para o “inferno verde”. Um dos maiores exemplos é a BR-230, conhecida como Transamazônica, cuja construção iniciou-se em 1970. A chamada ‘estrada do ouro’ foi idealizada para interligar de forma horizontal o Norte e o Nordeste, escoando a produção e levando infraestrutura às regiões.

Apesar da intenção de interligar as regiões, o planejamento da rodovia não levou em consideração a geografia do território, a vegetação existente ou a presença das populações indígenas. Segundo a Comissão Nacional da Verdade – CNV, a estrada com trechos inacabados até hoje, atravessou 29 etnias indígenas, as quais foram removidas de maneira forçada.

Este rasgo passa pelo banco de Londres!

Além da demonização, era comum que as campanhas publicitárias da época também evidenciassem o protagonismo das grandes empresas e latifundiários no financiamento da chamada transformação das matas.

Outros exemplos de rodovias que cortam a Amazônia são a BR 163, que se estende desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e a BR 319, interligando os estados do Amazonas e de Rondônia. As Infraestruturas foram amplamente adotadas, pois possibilitavam o transporte de informação, mercadoria e pessoas, principalmente pelo loteamento de terras e a sua distribuição à beira das estradas.

Para realizar a administração da nova logística, criou-se o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em 1970. O órgão federal foi o responsável por orquestrar e regularizar a dinâmica de concentração latifundiária que ocorreu nos anos seguintes. Agostinho Eibajiwu esclarece que o projeto econômico, político e ideológico dos militares era exclusivamente voltado aos interesses financeiros de grandes corporações e latifundiários.

O agro é pop, o agro é futuro

Para reforçar a atuação governamental, foi instituída a SEMA (Secretaria Nacional de Meio Ambiente) em 1973, antecessora do atual Gabinete do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Na época, subordinado ao Ministério do Interior, o órgão era responsável pela administração das reservas de terras e riquezas naturais, facilitando a concessão de autorizações para desmatamento e oferecendo financiamentos para empresas interessadas em estabelecer-se em áreas florestais. Além disso, outros tantos incentivos eram oferecidos a multinacionais, como isenção de impostos, descontos em maquinário e doação de terras. Um exemplo emblemático foi a “Fazenda Modelo”, da Volkswagen, um complexo de criação de gado com cerca de 140 mil hectares, iniciado em 1971 e amplamente divulgado na imprensa. Visto inicialmente como símbolo do futuro e do progresso na região amazônica, o empreendimento da fabricante de automóveis alemã foi responsabilizado por ações criminosas. Conforme aponta relatório de 2021 do Ministério Público, a montadora – comprovadamente envolvida no golpe, em casos de sequestro e tortura de presos políticos – promoveu desenfreados incêndios florestais e frequentemente utilizava mão de obra análoga à escravidão. A ativista Eloenia Ararua destaca que essa lógica do período baseava-se na crença de que o respeito ambiental era sinônimo de fracasso, enquanto o modo de vida indígena poderia ser associado à improdutividade. Tem-se aqui o ponto de partida para a implementação do modelo pecuário extrativista atual.

Genocídio Indígena

Para o governo, a posse de terras representava poder econômico, principalmente por conta das áreas agrícolas, mineração e abundância de recursos naturais, elementos que seriam essenciais na promoção do falso milagre econômico, propagado por Emílio Médici, durante sua governança entre 1968 a 1973.

Sob esse pretexto, medidas drásticas foram tomadas contra os indígenas, guardiões históricos da floresta. “Não pedimos licença, usamos a técnica dos portugueses”, disse Carlos Aloysio Weber, coronel responsável pelo 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) em Porto Velho-RO durante a construção da Transamazônica, para a Revista Realidade em 1971.

De forma brutal, o regime militar deslocava dezenas de comunidades para áreas designadas pelo Estado. A professora Lúcia lembra como o governo atuava sob as aldeias: “É o espírito da época, eles não pediam licença para ninguém. E, assim, eles derrubaram tudo. O trator entrava nas terras e dá-lhe gente correndo, enfim tinha que correr”, ressalta.

A negligência à saúde e a falta de cuidado durante as remoções, somadas a imunidade baixa e os ambientes degradados repletos de entulhos e infestados por mosquitos, resultaram em epidemias de varíola, sarampo, tuberculose e malária. De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade Indígena, lançado em 2014, após a investigação de apenas dez povos, constatou-se mais de oito mil mortes entre 1964 e 1984. Contudo, considera-se esse número subestimado devido à ausência de documentação adequada e subnotificação de casos.

Um legado, cada vez mais contestado

Já na década de 1980, a degradação na região amazônica alcançava proporções sem precedentes. Conforme dados do INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais), em 1978, 14 milhões de hectares da floresta já haviam sido desmatados e a pressão internacional em prol da preservação ambiental começava a se intensificar. Movimentos em defesa dos direitos humanos e dos povos originários borbulhavam igualmente.

Posteriormente, em 1981, a PNMA (Política Nacional de Meio Ambiente) foi criada pelo então presidente, João Figueiredo. O intuito dessa movimentação era tentar apaziguar os ânimos internacionais e nacionais, em especial, após o assassinato do ambientalista Chico Mendes. No entanto, a destruição persistiu, como revelam os dados do INPE: em 1978, o desmatamento era de 152 mil km2, já em 1988, 377 mil km2

Danicley Aguiar, do Greenpeace, reforça como a mentalidade da época persistiu mesmo após o fim da ditadura e continua a influenciar a visão de desenvolvimento atualmente. “Dentre os muitos legados está o estabelecimento do chamado Arco do Desmatamento, que ao longo dos últimos 60 anos concentrou as maiores taxas de degradação, e uma infinidade de violações de direitos humanos [...] ainda hoje a Amazônia se orienta por uma economia incapaz de conviver com a floresta”, reforça o ambientalista.

![Quero escrever um conto [1984]](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?crop&originalHeight=265&originalWidth=648&zoom)