KAWANA

Teo Benavides

@del texto y de las imágenes Teo Benavides edición contar la propia historia

Buenos Aires, mayo de 2025

@del texto y de las imágenes Teo Benavides edición contar la propia historia

Buenos Aires, mayo de 2025

Era mayo del 2023.

Hacía unas dos semanas que mi papá había venido a buscarme a Japón. Habían pasado muchas cosas, antes y después de que él viniera. Yo nunca llegaba a sentirme del todo bien, pero por suerte todos los días hablaba con mi mamá por videollamada. Fue en una de estas llamadas que ella sugirió, por no decir demandó, que fuéramos a la playa .

Esto me recordó a un manga (comic japonés), cuya temática era el buceo, que transcurría en un pequeño pueblo a orillas del mar. La abuela de una de las protagonistas manejaba un local de comida playera para los buceadores, el cual era una parte central del comic. El lugar existía en la realidad, con un nombre y un estilo un poco distintos. Hacía tiempo yo había agregado este lugar a mi lista mental de lugares que quería visitar en Japón. Esta lista, por supuesto, estaba repleta de lugares que aparecían en anime.

Así que este lugar al que quería ir estaba en la playa, y ahora por alguna razón debía ir a la playa. No tardamos mucho en decidir nuestro próximo destino. Al día siguiente fuimos en tren hasta aquel pueblo, llamado Kawana. Estaba a unas dos horas y media de viaje desde nuestra ubicación en Tokyo.

Llegamos a nuestro hospedaje y descansamos por varias horas. No habíamos almorzado nada, pero no nos hicimos problema, porque cenaríamos temprano en el restaurante que nos había traído a este pueblo, al cual los locales llamaban Amagoya, abreviación de su nombre completo, Ama-no-koya, que en japonés significa algo así como “casa de las buceadoras”, haciendo referencia a las “ama”, mujeres que se sumergen en el agua para buscar perlas y alimento.

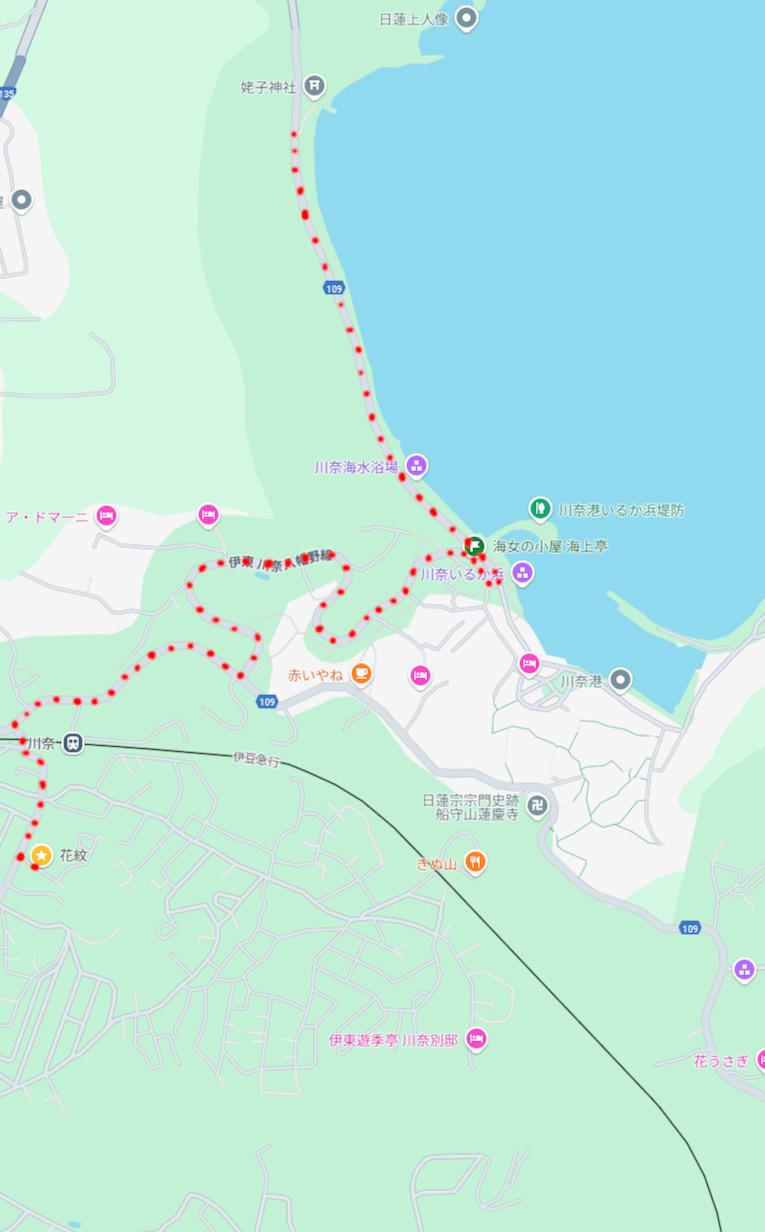

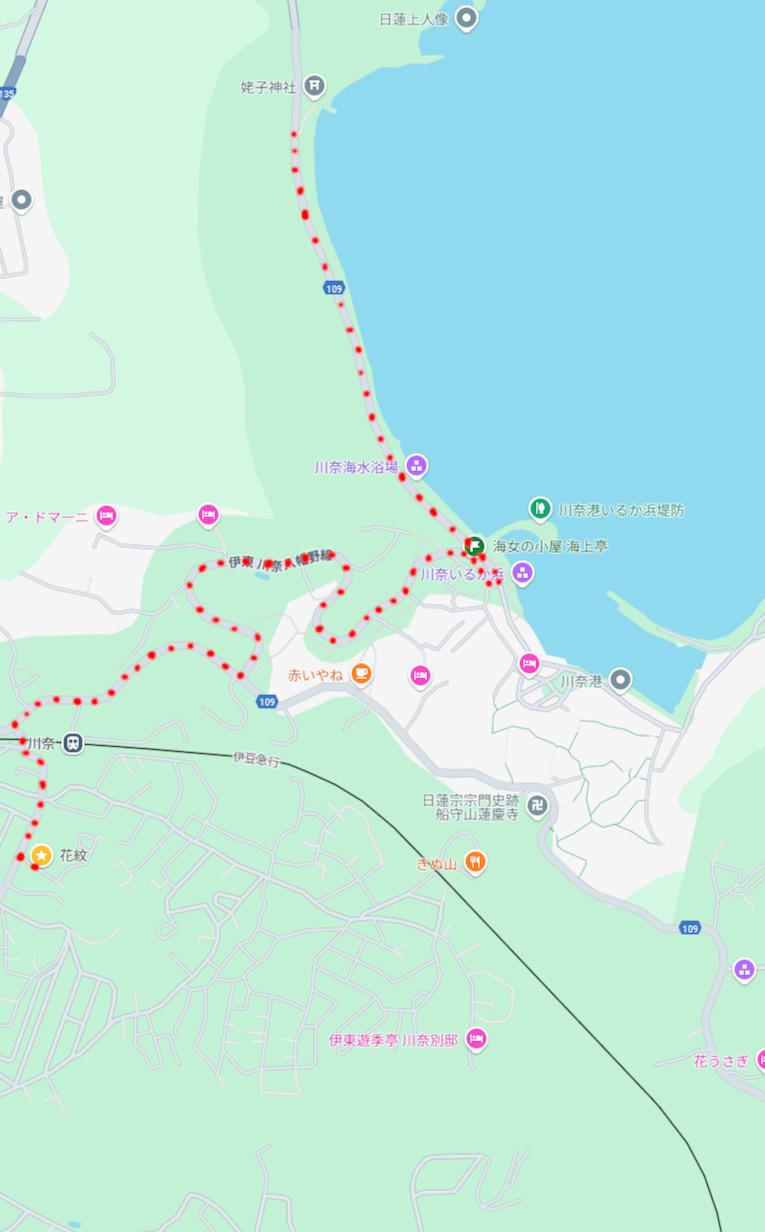

Kawana era un empinado pueblo acostado sobre una montaña, por lo que para llegar a la orilla, si bien la distancia en línea recta era relativamente corta, había que descender bastante altura. Normalmente se haría por largas calles serpenteantes que descendían lentamente, pero por suerte cerca de nuestro hospedaje existía un pasadizo con una larga escalera, que llegaba casi hasta la orilla, haciendo el camino mucho más corto.

Cuando llegamos a Amagoya estaba cerrado. Según los horarios que figuraban en Google Maps, esto era de esperarse, pero según el viejo de nuestro hospedaje debería estar abierto. Claramente se había equivocado. Ahora sí que teníamos un problema, porque nuestro hambre era cada vez mayor. Sin embargo, ya que estábamos allí abajo, sugerí que recorriésemos la ruta lindante al mar para llegar a un jinja (santuario Shinto) que figuraba en el mapa, el cual había despertado mi curiosidad. Los jinja siempre tenían un cierto aire especial, y siempre me daban ganas de visitar uno cuando estaba cerca.

Caminamos bordeando la ruta, separados de los autos que iban y venían solo por una franja blanca que creaba un estrecho camino. La distancia era bastante mayor de lo que parecía inicialmente. Eventualmente llegamos a la entrada de un pasadizo que probablemente llevaría al jinja, pero el pasadizo estaba cerrado con unas sogas. Un viejo cartel decía que estaba prohibida la entrada para los que no fueran pescadores o algo así, era difícil de comprender. Pensé por un momento en cruzar, pero desistí. Aunque no había nadie vigilando, los japoneses son tan estrictos que nunca se sabe qué puede llegar a suceder. Ya estaba atardeciendo, y para cuando llegamos de nuevo a Amagoya, era casi de noche.

Ahora bien, no íbamos a volver al hospedaje directamente, porque necesitábamos cenar. ¿Pero qué y dónde?

No parecía haber más de tres o cuatro lugares abiertos, incluyendo el supermercado, según Google Maps. Cansados, emprendimos el viaje de vuelta.

El camino a recorrer era largo y empinado. Estábamos en la costa y debíamos subir de vuelta hasta arriba de todo. De ninguna manera íbamos a volver a subir las escaleras por las que habíamos bajado, así que tomamos el camino largo. Caminamos por una ruta serpenteante que parecía no acabar jamás. Estábamos cada vez más cansados y no había final aparente. Nuestro hambre era cada vez más insoportable, haciendo el camino aún más tortuoso, y nuestro objetivo tanto más importante, ya que lo último que habíamos comido era un desayuno mediocre.

Mi papá tenía un grave dolor crónico de cintura, que se acentuaba cada vez más con el cansancio. Yo solamente me cansaba, pero él además sentía cada vez más dolor.

Pasamos por uno de los lugares que había visto en el mapa, y abrí la puerta y pregunté si estaban abiertos. Pero la pareja de ancianos mirando la televisión rápidamente respondió que no. Me miraron fijo, cómo animalitos asustados, seguramente quedaron un poco perturbados al ver a un extranjero abrir la puerta sin previo aviso.

Llegamos hasta “la cima”, el área de la estación, con el supermercado al lado. Aunque mi papá solo podía pensar en tomarse un taxi de vuelta al hospedaje, yo insistía en seguir un poco más, ya que el mapa mostraba un izakaya abierto a unas pocas cuadras. Los izakaya son locales donde se toma y come por las noches; principalmente se toma, y la comida acompaña a la bebida. A diferencia de otros lugares, que cerraban más temprano, este se mostraba como abierto hasta la medianoche, lo que me daba más confianza.

Antes de seguir, pasamos por el supermercado para comprar un poco de fiambre para el desayuno. O para la cena, aunque no sería suficiente. Si hubiera sido un combini (tipo de tienda pequeña donde se vende de todo; incluyendo variedad de comidas preparadas, para microondas o ya listas), hubiéramos podido comprar algo ya preparado para comer en el instante, pero al ser un supermercado, solo había disponibles ingredientes, y al no tener cocina en nuestro hospedaje, se dificultaba comprar algo bueno para cenar.

Al salir, volví a insistir en ir hasta el izakaya, por lo que comenzamos a caminar en esa dirección. Mi papá ya no tenía esperanzas y estaba balbuceando cualquier cosa debido al cansancio, dolor y hambre. Él estaba convencido de que no íbamos a encontrar nada, e insistía en llamar un taxi, aunque no sabíamos siquiera si eso era posible en este remoto pueblo. Sin embargo, yo me mantenía firme. Podía entender que mi papá casi no podía más, pero el lugar estaba a tan solo unas cuadras. Si estaba abierto cenaríamos y descansaríamos, si nos volvíamos en ese momento solo nos sentiríamos peor.

Caminábamos en casi completa oscuridad, esta vez en una zona llana y con muchas más casas. Sin embargo, todo estaba apagado, a pesar de que eran recién las ocho de la noche. No se podía confiar del todo en Google Maps en un pueblo tan recóndito, lo que, sumado a la oscuridad, nos hacía creer que no íbamos a encontrar nada. Yo prácticamente luchaba por mantener a mi papá caminando mientras él inventaba delirantes excusas para volvernos, tratando de convencerme de que no habría nada de valor en nuestro camino.

Luego de varias cuadras, cuando doblamos a la derecha en una calle, vimos una luz: un cartel luminoso junto a una casa. Nos acercamos más, y efectivamente parecía ser el local que marcaba el mapa. El nombre compuesto de dos kanji (caracteres chinos) sugería el nombre “Kamon”.

Subí tres escalones hasta la puerta, la abrí, y miré hacia adentro. Mis expectativas eran bajas, y esperaba que este lugar tampoco estuviera disponible. Pero al preguntar a la señora detrás de la barra, la respuesta fue que estaba abierto.

El local consistía en una estrecha cocina, con una barra y asientos del otro lado, no más de ocho. Un televisor montado en una esquina de la cocina proporcionaba sonido al ambiente. La luz era tenue, y se sentía una extraña calidez. La barra estaba llena de varias chucherías de un lado, actuando como “frontera” entre la cocina y los comensales.

En la cocina estaba parada una señora de unos sesenta y tantos. Luego de consultarle brevemente a la señora qué podíamos comer, me dijo que en aquel lugar no había menú, se comía lo que ella hiciera.

Así que esperamos a la comida.

No me animaba a hablarle mucho a la señora, pero poco a poco, se fue formando conversación entre nosotros.

Hablaba también mi papá, usándome a mí como intérprete. Les contamos de nuestro viaje, de cómo y por qué habíamos llegado hasta Kawana, de la agotadora caminata que acabábamos de realizar y como no encontrábamos nada abierto.

Eventualmente vino por otro lado de la casa un señor delgado de edad similar a la señora, y se sentó en un asiento del lado opuesto a donde estábamos. Era el marido.

La señora se llamaba Sumiko, y su marido Katsuyuki.

Con ambos nos fuimos amigando gradualmente a medida que avanzaban la conversación y la comida. Cada vez que yo mencionaba el hecho de que una cierta comida nunca la había probado, o que no existía en Argentina, Sumiko la preparaba o nos regalaba algo relacionado.

Fue así como nos empezamos a llenar de regalos. Caldos de sopa, condimentos, bolsitas para hacer té, de todo.

En varias ocasiones mi papá, conmovido por su generosidad, se largaba a llorar. Era tal su llanto, que se le contagiaba a Sumiko.

Durante unas dos horas hablamos y comimos, Sumiko siempre en la cocina y Katsuyuki siempre en el asiento del extremo, aunque de vez en cuando nos movíamos para mostrarnos los celulares, fotos, u otras cosas.

Al final nos llevaron de vuelta al hospedaje en auto, y se ofrecieron a pasarnos a buscar por la mañana para llevarnos de paseo. Si bien ya habíamos conocido la hospitalidad japonesa en otras ocasiones, esto era algo fuera de serie.

A la mañana siguiente fuimos a un zoológico donde trabajaba Sumiko, y al mediodía fuimos a comer finalmente a Amagoya, que había sido en parte la razón por la cual habíamos venido a este pueblo en particular. Comimos pescado crudo fresco de todas clases, mientras mirábamos el mar y a la gente pescando.

Luego nos llevaron a pasear por un pequeño monte, Komuroyama, al cual se podía subir en aerosilla. En la cima había un mirador impresionante, e incluso un café, que tenía su propio mirador. Este monte era como una gran colina, todo verde, con poca vegetación, y de relativamente baja altura.

Después nos llevaron de vuelta al hospedaje, donde descansamos unas horas. A las siete en punto, nos vino a buscar Katsuyuki para llevarnos a Kamon nuevamente, donde la comida ya estaba servida esperándonos.

Me gustaba la comida en Kamon porque era esencialmente comida casera en el verdadero sentido de la palabra. Me sentía como si fuera el hijo de una familia japonesa. No podíamos experimentar este tipo de comida en otros lugares, lo que la hacía muy especial.

Esta noche estaba otro cliente en el local, amigo de la pareja. Era un hombre en sus cuarenta. Aparentemente la mayoría de los que visitaban este izakaya eran conocidos de los dueños, lo cual es natural considerando que era un pueblo pequeño.

Mientras hablaba con él, me dijo algo como “estoy seguro que tenés muchas figuras de anime en tu casa”, y yo le expliqué que no porque eran muy caras en Argentina. A esto respondió que ya volvía, y salió del lugar. Unos quince minutos después, volvió con un chico, su hijo, que me presentó una bolsa gigante llena de figuras. Incrédulo, le pregunté si era todo para mí, y por supuesto asintieron. Yo me sentía un poco confundido, y no sabía muy bien qué iba a hacer con tantas figuras, muchas de las cuales no me interesaban, pero no quedaba otra opción que aceptar el dulce regalo.

Este fue tan solo uno de los tantos regalos que recibimos esa noche, porque, naturalmente, se volvió a repetir lo de la noche anterior, donde Sumiko y Katsuyuki nos regalaban toda clase de cosas que surgían en la conversación.

Luego de las diez, nos llevaron de vuelta al hospedaje, y a la mañana siguiente nos vino a buscar Katsuyuki para llevarnos a una ciudad cercana para acortar el trayecto en tren.

Mi papá se sacó unas fotos con él en el lugar donde estacionamos. En las fotos están agarrándose de los hombros, y Katsuyuki tiene puestos unos modernos lentes de sol tornasolados. Luego nos despedimos, y cada uno se fue por su lado, Katsuyuki a casa y nosotros a Tokyo.

Este es uno de los tantos relatos de mi estadía de cinco meses en Japón, pero sin duda uno de los más memorables. El encuentro con Kamon se sintió como algo casi milagroso, y los eventos que surgieron con sus dueños prácticamente inexplicables.

La segunda vez que fui a Japón volví a visitar Kamon, esta vez llevando a un amigo que estaba viviendo temporalmente en en el país. Fuimos tres noches seguidas, y conocimos a un particular personaje que era un ex-yakuza dueño de una empresa de camiones, quien le dió muchos “consejos” a mi amigo acerca de las mujeres.

Pero eso es una historia para otro momento.