INTRODUCTION

Ce mémoire a pour objet la notion d'entre-deux. Il constitue une étape préalable d'une recherche plus large qui tente de répondre en dernière instance à la question de savoir comment la notion d'entre-deux est associée à l'exil dans l'art contemporain.

Ce projet de recherche a pour point de départ des constats issus d'observations empiriques réalisées lors de nos propres expériences artistiques qui visaient à comprendre expérimentalement le phénomène de l'entre-deux. Afin de prendre une distance suffisante pour analyser notre propre pratique artistique, ce mémoire étudiera la notion d'entre-deux à partir de l'étude de quelques œuvres des artistes Francis Alÿs et Adrian Paci, en mettant celles-ci en relation avec des réflexions théoriques de plusieurs auteurs. Le choix des artistes a été déterminé par l'identification d'éléments en commun qui existent entre leurs pratiques artistiques et la nôtre ; ces éléments étant essentiels pour notre réflexion actuelle en tant qu'artiste et étrangère. Ces éléments sont la notion d'entre-deux, la notion de frontière, le voyage et l'exil, lesquels sont reliés entre eux par l'idée du déplacement du corps dans l'espace. Des relations entre ces différents termes, deux questions principales ressortent et forment le fil conducteur de ce mémoire : Comment la notion d'entre-deux estelle travaillée dans l'art contemporain ? Dans quel sens cette notion d'entre-deux peut-elle être reliée à l'exil ?

Afin de comprendre et d'essayer d'appréhender la notion d'entre-deux sur le terrain de l'art contemporain, nous partirons de la définition d'entre-deux donnée, d'une part, par l'artiste albanais Adrian Paci dans son portrait filmé, réalisé dans le cadre de son exposition individuelle Vies en transit au Jeu de Paume en 2013, et de l'autre, de celle donnée par le psychanalyste Daniel Sibony dans son livre Entre-deux : L'origine en partage. En outre, nous examinerons la notion de culture de l'entre-deux dans l'ouvrage collectif Migrations et cultures de l'entre-deux, dirigé par les chercheurs Laurent Muller et Stéphane de Tapia

Ces définitions sont des postulats de base pour notre propre perspective de la notion d'entre-deux.

La notion d'entre-deux est définie par Adrian Paci dans le portrait filmé de l'exposition Vies en transit au Jeu de Paume à Paris, quand il parle de la vidéo Centro di permanenza

4

temporanea. L'artiste nous l'explique de cette façon :

Ces déplacements d'un pays à un autre, d'une société à une autre ont occasionné beaucoup d'expériences inattendues dans ma vie et mon œuvre. Mon travail a été marqué par ces moments de changement. J'ai commencé à m'intéresser aux espaces d'entre-deux, à ces instants où quelque chose perd de son identité en entrant dans une nouvelle dimension sans toutefois changer complètement d'identité. Centro di permanenza temporanea traite de cet entre-deux. Bien sûr il est question de migration, mais pas seulement. C'est sur la condition de l'être, sur ce moment existentiel lorsque tu quittes une forme d'existence pour entrer dans une autre, sans jamais l'atteindre1 .

Dans la citation précédente, l'artiste utilise plusieurs termes qui caractérisent cet entredeux: déplacements, expériences inattendues, moments de changement, instants, identité, dimension, condition de l'être, moment existentiel, forme d'existence. Il utilise ces termes pour préciser que l'entre-deux, ce sont des instants où quelque chose bouge, se déplace, d'une dimension à une autre nouvelle dimension. Plus exactement, l'entre-deux est ici présenté comme une situation, dans laquelle une chose ou un homme se déplace. Dans ce déplacement, elle/il rentre dans un entre-deux : par exemple, entre un lieu et un autre, entre une culture et une autre culture, entre une langue et une autre langue. Dans ce mouvement, la chose perd une partie de son identité, mais elle ne la perd pas entièrement.

Dans ce sens, Laurent Muller, dans son essai « Migrations et déplacements dans l'espace social », reprend l'autobiographie de Tzvetan Todorov intitulée L'homme dépaysé, pour faire référence à « l'expérience d'exil entre deux langues et deux cultures » du philosophe d'origine bulgare. Tzvetan Todorov est né à Sofia en 1939 et, depuis 1963, il s'est installé en France. Il est cependant retourné dans sa ville natale après 18 ans d’exil. Il écrit à ce propos :

Je me sentais pas moins à l'aise en bulgare qu'en français, et j'avais le sentiment d'appartenir aux deux cultures à la fois. […] Mon état actuel ne correspond donc pas à la ''déculturation'', ni même à l'acculturation, mais plutôt à ce qu'on pourrait appeler la ''transculturation'', l'acquisition d'un nouveau code sans que l'ancien soit perdu pour autant. Je vis désormais dans un espace singulier, à la fois dehors et dedans : étranger ''chez moi'' (à Sofia), chez moi, ''à l'étranger2''.

Nous nous demandons, en somme, si l'entre-deux, nommé par Adrian Paci et décrit par Tzvetan Todorov, est un passage entre deux formes d'existence ou si l'entre-deux peut être

1 Adrian Paci, Lives in transit, vidéo couleur, son, 8:42 min, 2013, Jeu de Paume, le magazine: Portraits filmés, 20 mars, 2013. Disponible sur le web <http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/03/adrian-pacivies-en-transit/> et <http://www.youtube.com/watch?v=mUEBApzZ_CU>

2 Laurent Muller, « Migrations et déplacements dans l'espace social », in Laurent Muller, Stéphane De Tapia (dir.), Migrations et cultures de l'entre-deux, Paris : L'Harmattan, 2010, p. 97.

5

une situation permanente de vie. Ainsi, dans quel sens y a-t'il, dans l'entre-deux, de la mixité, du mélange, de la superposition ou la cohabitation de ces deux formes d'existence ?

Dans son livre Entre-deux : L'origine en partage, le psychanalyste Daniel Sibony définit l'entre-deux comme une « dynamique », un « opérateur » qui tresse une liaison entre deux termes ou entre deux choses3. Pour l'auteur, la notion d'entre-deux vient remplacer celle de différence, qui est aujourd'hui incapable d'expliquer le passage entre deux termes, entre deux réalités complexes4. Quant à la notion de différence, l'auteur affirme : « Le trait de la différence instaure un rapport trop simple pour les situations vivantes que le mouvement des choses impose : transmission de mémoire, secousses entre collectifs, afflux d'étrangers, quête plurielle d'identité, y compris pour l'individu5 […]. »

De même que dans la définition d'Adrian Paci, Daniel Sibony fait référence aux expériences, aux phénomènes humains plutôt qu'à une opposition de termes. Pour l'auteur, les formes de l'entre-deux, comme l'entre-deux lieux ou l'entre-deux langues, ne sont pas les mêmes mais elles ont en commun le fait qu'elles permettent à l'individu le passage d'un élément à un autre et qu’elles sont des passages « bifurqués6 ». Ainsi, l'entre-deux est défini par Daniel Sibony comme une « coupure-lien7 », comme « un espace de liens ''entre l'un et entre l'autre8'' » où il est possible d'intégrer des éléments divers9. L'auteur précise ainsi la notion d'entre-deux :

L'entre-deux est une forme de coupure-lien entre deux termes, […] chacune des deux entités a toujours déjà partie liée avec l'autre. Il n'y a pas de no man's land entre les deux, il n'y a pas un seul bord qui départage, il y a deux bords mais qui se touchent ou qui sont tels que des flux circulent entre eux10

L'idée de l'entre-deux vue comme « une forme de coupure-lien », formulée par Daniel Sibony, est réexaminée par les chercheurs Laurent Muller et Stéphane de Tapia : ceux-ci la caractérisent comme « un lieu, un trait d'union » ; en revanche, ils ne la considèrent pas comme étant une coupure11 .

Dans l'ouvrage collectif Migrations et cultures de l'entre-deux, Laurent Muller, Stéphane

3 Daniel Sibony, Entre-deux : L'origine en partage, Paris : Éditions du Seuil, 1991 et 2003 pour la préface, p. 7.

4 Ibid., p. 10.

5 Ibid., p. 14-15.

6 Ibid., p. 347

7 Ibid., p. 315.

8 Ibid., p. 343-344.

9 Ibid., p. 315.

10 Ibid., p. 11.

11 Laurent Muller, Stéphane de Tapia (dir.), Migrations et cultures de l'entre-deux, op. cit., p. 26-27.

6

de Tapia et un groupe de chercheurs en sciences humaines ont analysé la notion d'entredeux par rapport aux relations interculturelles et à la migration. Dominique Schnapper a défini la notion de cultures d'entre-deux non pas comme étant le partage d'une même culture entre deux personnes, mais comme les cultures élaborées par les personnes qui « ''n'appartiennent'' pas à deux ou plusieurs cultures, mais qui se réfèrent à deux ou plusieurs cultures12 [...]. » L'entre-deux associé à la migration et à la mondialisation interroge la mobilité13 et le déplacement dans les sociétés actuelles. Les cultures de l'entredeux produites par « […] ceux qui passent d'une nation à l'autre de manière permanente ou provisoire14 [...]», c'est-à-dire par les migrants, exposent un entre-deux largement caractérisé par les auteurs de la manière suivante :

[…], l'entre-deux peut être physique, matériel, érigé en barrière voulue infranchissable ou au contraire flou, immatériel, invisible, plus moral que physique, mais souvent bien plus infranchissable. Mais il peut aussi, comme dans le cas de ces comptoirs ou marchés frontaliers connus dans toutes les périodes historiques et toutes les civilisations, être le lieu de la mixité, de l'échange, voire de l'osmose ou de la symbiose15 . [...]

La notion d'entre-deux est, donc, ici inscrite dans une problématique particulière : celle des migrants qui arrivent dans un « pays d'installation16 » de manière voulue ou non, temporaire ou permanente. Ce migrant est considéré comme l'autre, perçu comme bizarre et menaçant17, celui qui met en relief une nouvelle relation à la nation, laquelle n'est plus, comme elle pouvait l'être auparavant, une relation construite pour relier de manière cohérente les sphères des habitants, de la « culture », du « territoire » et du système politique18, mais une relation qui par la présence de cet « autre19 » donne à voir le fait que les habitants ne partagent pas tous « la [même] manière de vivre ensemble20 » .

12 Ibid., p. 13 et 16.

La question principale abordée dans cet ouvrage est la suivante : « […] que se passe-t-il lorsqu'un individu, ayant élaboré sa personnalité dans un pays et une culture donnés, est amené à quitter ceux-ci pour aller vivre au sein d'un pays associé à une autre culture ? ». Ibid., p. 27.

13 Ibid., p. 17.

14 Ibid., p. 14.

15 Ibid., p. 26.

16 Dans la préface, Dominique Schnapper souligne l'utilisation de l'expression « pays d'installation » au lieu de « pays d'accueil » car elle dit que « les formes de l'accueil sont souvent ambiguës, pour parler en termes modérés. » Ibid., p. 16-17.

17 Ibid., p. 16-17.

18 Ibid., p. 13.

19 J'utilise des guillemets pour insister sur l’emploi singulier de ce terme et indiquer ma distance critique vis-à-vis de celui-ci.

20 Ibid., p. 17.

Okwui Enwezor, commissaire de la Triennale de Paris de 2012, intitulé Intense Proximité, a réfléchi aussi à la question du vivre-ensemble quand il a fait la lumière sur le propos de l'exposition : « […] l'objectif du discours critique d'Intense Proximité n'est pas d'étudier comment les sociétés contemporaines peuvent partager un espace commun ou vivre ensemble. La question essentielle est bien plutôt de savoir comment

7

En somme, la consultation des différentes sources citées précédemment nous permet d'observer que la notion d'entre-deux est reprise par plusieurs disciplines et ne se limite pas uniquement aux domaines des migrations ; elle est aussi employée pour faire référence à d'autres phénomènes de groupes humains, que Laurent Muller désigne comme « d'autres situations d'interface culturelle entre deux milieux dissemblables21 . » En effet, l'entre-deux est compris en tant que « zone de tension22 », « espace intermédiaire23 », « moment de transition24 », état liminal25, « lieu de passage », « zone de flottement26 », « entrecroisement27 », zone de contact et de transition28 entre plusieurs éléments.

Cette révision bibliographique, constituant le point de référence de notre définition de l'entre-deux, nous permet d'articuler dans les pages suivantes cette notion à une réflexion sur la frontière, le voyage et l'exil, en ayant toujours présent à l'esprit l'idée du déplacement du corps dans l'espace.

Pour aborder les questions que nous nous sommes posées – à savoir, notamment, la manière dont la notion d'entre-deux est travaillée dans l'art contemporain et le sens dans lequel cette notion d'entre-deux peut être reliée à l'exil –, ce travail de recherche sera constitué de trois parties, construites de manière personnelle et intitulées « figures de l'entre-deux ». Les trois figures de l'entre-deux sont : l'entre-deux spatial, l'entre-deux comme frontière et l'entre-deux du voyage et de l'exil. Dans la première partie, nous construirons la notion d'entre-deux spatial à partir de l'analyse des œuvres suivantes : Centro di permanenza temporanea (Centre de rétention provisoire) d'Adrian Paci ; Placing Pillows (Plaçant des oreillers), The Leak (La Fuite), Duett (Duo), La leçon de musique, La vivre avec cette disjonction, dans l'épaisseur de nos processus ethnographiques fondés sur l'identité. » Intense proximité : la triennale de l'exposition (commissaire : Okwui Enwezor), guide de l'exposition, Palais de Tokyo et lieux associés, Paris : Artlys, 2012.

21 Laurent Muller, « Migrations et déplacements dans l'espace social », op. cit., p. 101.

22 Entre-deux : Une confrontation entre la photographie féminine d'hier et d'aujourd'hui en Belgique et aux Pays-Bas (commissaires : Inge Henneman, Dominique Somers), Anvers : Provinciaal Museum voor Fotografie, 2000, p. 114.

23 Ibid., p. 114.

24

Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », in Adrian Paci : Transit (commissaires : Marta Gili et Marie Frazer) Paris, Jeu de Paume ; Milan, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea ; Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, Milan : Mousse Publishing, 2013, p. 32.

25 Terme composé à partir des réflexions de Edna Moshenson d'après la définition d'entités liminales de l'anthropologue britannique Victor Turner : « […] ne sont ni ici ni là ; elles sont entre les deux [...] » Edna Moshenson, « Sujets en transit », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 49.

26

Valentine Oncins, « Synthèse : L'entre-deux » (sous la direction de Georges Bloess), thèse : Université Paris 8, Esthétique, Sciences de l'art, Arts Plastiques, 2002, Vol. 1, p. 6.

27 Ibid., p. 4 et 28.

28 Ibid., p 141.

8

Théorie des ensembles et Children's Game #14 : Piedra, Papel y Tijeras (Jeu d'enfants #14 : Pierre, Feuille et Ciseaux) de Francis Alÿs. L'analyse des œuvres sera faite en dialogue avec les notions d'espace, de lieu, de non-lieu et d'ouverture; dans notre argumentation, nous reprendrons les travaux de différents auteurs, tels que ceux de Michel de Certeau, de Marc Augé, de Martin Heidegger et de Didier Franck.

La deuxième partie de notre travail étudiera la connexité entre la notion d'entre-deux et la notion de frontière, vis-à-vis des mutations de cette dernière, en correspondance avec les œuvres Klodi et A Real Game (Un jeu réel) d'Adrian Paci, The Loop (La Boucle) et The Green Line (La ligne verte) de Francis Alÿs et les réflexions d'auteurs tels que Yves Lacoste, Michel Foucher, Philippe Fontaine, Didier Bigo, Karoline Postel-Vinay et Michel de Certeau

Finalement, dans la troisième et dernière partie, nous chercherons à comprendre comment la notion d'entre-deux est liée à l'exil par rapport au voyage et à la situation de l'entre-deux cultures, et ce à partir de l'étude des projets artistiques comme Albanian Stories (Contes albanais), The Column (La Colonne) et Home to Go (Un toit à soi) d'Adrian Paci, When Faith Moves Mountains (Quand la Foi Déplace des Montagnes) et Turista (Touriste) de Francis Alÿs ; notre réflexion prendra appui sur les idées avancées à propos de l'exil et de la notion d'entre-deux par Daniel Sibony, Edward T. Hall, Edward W. Said, Michel Gironde et Cihan Gunes. Les enjeux des œuvres décrites seront examinés à partir des analyses des spécialistes de l'art contemporain tels que les commissaires d'expositions, les historiens et les critiques d'art suivants : Edna Moshenson, Edi Muka, Marie Fraser, Marta Gili et Angela Vettese pour les œuvres d'Adrian Paci ; Mark Godfrey, Bruce W. Ferguson, Russell Ferguson, Cuauhtémoc Medina, Thierry Davila, le sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos et l'architecte et professeur israélien Eyal Weizman pour les œuvres de Francis Alÿs

9

CHAPITRE 1

L'ENTRE-DEUX SPATIAL

1.1 Centro di permanenza temporanea d'Adrian Paci

Centro di permanenza temporanea (Centre de rétention provisoire) est une vidéo en couleur réalisée en 2007 par Adrian Paci, lequel montre un groupe de personnes qui marche sur la piste d'atterrissage d'un aéroport vers l'escalier d'embarquement d'un avion. L'action est présentée à partir de différents types de plans, qui ne laissent pas voir l'absence de l'avion. Seulement à la fin de la vidéo, le spectateur découvre que l'escalier d'embarquement ne conduit nulle part, donc les passagers doivent rester sur la plateforme à la fin des marches et sur l'escalier.

La vidéo montre des actions simples et communes pour n'importe quel passager d'un avion. En revanche ici, ces actions simples comme marcher, monter, s'arrêter, attendre, regarder, s'approcher d'un groupe, rester en silence sont des actions sur lesquelles l'artiste insiste à travers le choix des cadrages des plans et de la vitesse utilisée dans le montage. La vitesse de la vidéo est ralentie dans certains plans. De cette façon elle souligne le fait de marcher sur la piste et de monter sur l'escalier de manière pesante. Elle accentue aussi les gestes des visages et les positions des corps des passagers. La caméra reste fixe, presque tout le temps, en faisant en sorte que les mouvements des personnages émergent dans un paysage qui ne varie pas d'une luminosité également constante où la présence du groupe sur la piste d'atterrissage s'avère quasi irréelle.

C'est dans le deuxième plan de la vidéo, un plan moyen plongé, que les passagers rentrent dans le cadre visuel. Ils forment une queue en marchant vers l'escalier d'embarquement et commencent à monter. Ce sont des passagers particuliers: la plupart

FIGURES DE L'ENTRE-DEUX

10

sont des hommes, de peau obscure, des métis ou des noirs, et leur façon d'être habillés nous indique que ce sont des gens pauvres.

Le soleil brille fortement sur la piste, les ombres courtes se reflètent sur le sol et laissent penser que c'est peut-être midi. Quelques-uns portent des casquettes ou des bonnets ; en revanche, aucun d'eux ne porte de lunettes de soleil et non plus de billet d'avion à la main. Ils marchent d'un pas lourd.

Dès que le premier homme s'approche de l'escalier d'embarquement, la queue de passagers se fait visible avec ses ombres sur le sol. Le premier homme en chemise blanche, gilet noir et casquette commence à monter. Ses pas résonnent sur l'escalier métallique et son ombre n'est plus visible, elle est cachée par les marches. La personne suivante s'approche de l'escalier et ses particularités se révèlent à la caméra ; après son corps est rapidement caché par l'homme qui est devant lui et son ombre aussi disparaît. La vidéo montre six secondes de cette ascension. Pourtant, le spectateur sait déjà que chaque homme disparaîtra visuellement derrière le suivant, même si les bras et les mains des passagers se laissent encore voir sur les rampes de l'escalier.

Le plan suivant montre les pieds de quelques passagers. Ils avancent et la vitesse est de nouveau ralentie. Tous portent des chaussures masculines, de travail, de couleurs obscures et marchent lentement d'un pas lourd. Simultanément, il y a des voix dans lesquelles l'on distingue une certaine diction de l'espagnol. Au cours d'une conversation incompréhensible, le mot 'espera' en espagnol (attend), est dit deux fois.

11

Image 1 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''

Ensuite, la vidéo montre, dans un plan d'ensemble, l'escalier latéralement avec les passagers qui font la queue et qui montent. Ici, les gestes et les caractéristiques des voyageurs sont spécialement perceptibles; quelques-uns montent en s'appuyant sur les rampes, d'autres le font d'une manière plus dynamique, un autre encore se touche les cheveux en marchant. Il y a aussi deux femmes qui se distinguent clairement par leurs cheveux attachés en arrière.

Cette image est d'une extrême véracité poétique. Véracité dans le sens où elle s'apparente aux images, présentées dans des journaux ou dans des documentaires, des migrants clandestins ou des prisonniers qui font la queue, même si dans ces cas, ce ne sont pas les particularités individuelles des personnes qui se mettent en avant. Poétique dans le sens où l'atmosphère irréelle qui entoure les passagers fait que leurs gestes acquièrent une visibilité augmentée. Le paysage autour est constitué d'un ciel et d'un sol éclairés par une lumière radieuse, c'est pour cela que la piste d'atterrissage de béton ne présente pas d'ombres, d'où les corps des passagers semblent marcher dans le vide.

Le prochain plan, un plan américain plongé, montre à une vitesse ralentie, les passagers qui arrivent à la plateforme au bout de l'escalier. La caméra qui était restée fixe jusqu'à maintenant, bouge vers la droite et présente dans une série de gros plans, les visages des hommes et des femmes. Ils sont tous proches les uns des autres. C'est un groupe de personnes que la caméra individualise. Ce sont des portraits d'anonymes 29, des migrants, 29 L'idée des portraits d'anonymes est proposée par Hervé Joubert-Laurencin comme un aspect en commun

12

Image 2 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''

peut-être des travailleurs d'Amérique latine. Quelques-uns sourient, ils se sentent examinés par la caméra. D'autres baissent leur regard ou regardent la caméra de côté et en suite leur regard est perdu dans le vide. Tout le monde est en silence.

Soudain, un travelling arrière révèle le groupe sur la plateforme. Ils sont tous entassés sur l'escalier d'embarquement entourés d'avions qui décollent et atterrissent. Après l'escalier, il y a le vide.

La vidéo montre cette dernière image décrite en alternant une vue de front et une vue latérale de l'escalier d'embarquement avec les passagers. Entre la vue frontale et latérale, il y a des plans en noir. L'alternance des plans noirs et le retour à l'image se fait quatre fois. Elle énonce un temps qui ne passe plus pour les passagers, un temps d'attente vers le futur incertain et vers une impossibilité de retour au passé. Après chaque plan en noir, l'image revient et les passagers sont encore là, en attente. Comme s'ils étaient attrapés, comme s'ils demeuraient là indéfiniment.

Le son puissant des moteurs des avions accompagnent cette dernière séquence de plans.

entre Adrian

et Pier Paolo

Herbert Joubert-Laurencin, «

De la permanence temporaire », Jeu de Paume le magazine: La parole à … [en ligne], 15 février 2013 [consulté le 25 septembre 2013]. Disponible sur le web <http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/02/adrian-paci-pasolini-herve-joubert-laurencin/>.

13

Paci

Pasolini.

Pasolini chez Paci.

Image 3 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''

Image

Image

14

5 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''

4 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''

1.1.1 La distinction entre lieu et espace pour comprendre l'entre-deux spatial dans l'œuvre d'Adrian Paci

Centro di permanenza temporanea est une vidéo qui éclaircit la notion d'entre-deux spatial dans l'œuvre d'Adrian Paci. Dans le Portrait filmé de l'exposition d'Adrian Paci, intitulé Adrian Paci, Vies en transit au Jeu de Paume à Paris en 2013, l'artiste donne une définition de cette notion : « J'ai commencé à m'intéresser aux espaces d'entre-deux, à ces instants où quelque chose perd de son identité en entrant dans une nouvelle dimension sans toutefois changer complètement d'identité30 »

D'après une autre réflexion, l'artiste parle de deux lieux dans la situation particulière de l'émigrant : « […] qu'un émigrant habite toujours deux lieux en même temps31 »

Les deux citations précédemment énoncées nous proposent les questions suivantes :

Il y a-t-il un lien entre la notion d'entre-deux spatial et l'idée d'habiter deux lieux en même temps ? Est-ce-que ces deux expressions sont des synonymes ?

Premièrement, il faut essayer de comprendre ce que nous entendons par la notion d'espace et par la notion de lieu.

Michel de Certeau fait une distinction entre le mots lieu et le mot espace sans les opposer32. Pour lui, dans un lieu, les éléments sont situés dans un ordre, chacun dans une seule place à la fois et un à côté de l'autre. La notion d'espace est déterminée et animée par des variables comme le temps, la vitesse et les directions des vecteurs. Dans L’invention du quotidien, Michel de Certeau définit l'espace de la manière suivante : « L'espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. […], l'espace est un lieu pratiqué. Ainsi la rue géométriquement définie par l'urbanisme est transformée en espace par des marcheurs33 »

Marc Augé, dans le chapitre intitulé « Des lieux aux non-lieux », examine aussi les deux notions de lieu et d'espace, pour établir une distinction entre les notions de lieu et de nonlieu.

30 Adrian Paci, Lives in transit, op. cit., [en ligne]

31 Herbert Joubert-Laurencin, « Pasolini chez Paci. De la permanence temporaire », op. cit., [en ligne].

32 Marc Augé affirme cette non-opposition dans son livre et éclaircit encore plus les définitions de lieu et d'espace données par Michel de Certeau : « A cette mise en parallèle du lieu comme ensemble d'éléments coexistant dans un certain ordre et de l'espace comme animation de ces lieux par le déplacement d'un mobile […] » . Marc Augé, Non-Lieux : Introduction à une antropologie de la surmodernité, Paris : Éditions du Seuil, 1992, p. 102.

33 Michel de Certeau, , L'invention du quotidien : 1. Arts de faire, nouv. éd., Paris : Gallimard, 1990, p. 173

15

Pour Marc Augé, le lieu est le lieu anthropologique34, « identitaire, relationnel et historique35 » . Le lieu est rempli de sens, il est social et spatial comme la place publique et le plan de la maison; les gens le parcourent ou l'habitent. Au contraire, l'espace est un terme abstrait qui peut désigner, par exemple, la distance entre deux éléments spatiaux ou temporels. Le mot espace est souvent employé par Marc Augé pour essayer de définir aussi bien la notion de lieu que celle de non-lieu.

Dans la vidéo Centro di permanenza temporanea d'Adrian Paci, l'aéroport et l'escalier d'embarquement sont deux espaces, dans le sens de Michel de Certeau36, significatifs pour comprendre la notion d'entre-deux spatial dans l'œuvre d'Adrian Paci.

L'escalier d'embarquement, sur lequel les passagers se regroupent, est un espace particulier dans cet autre espace qu'est la piste d'atterrissage et l'aéroport. L'escalier est une structure physique stable mais précaire pour abriter indéfiniment ce grand groupe de personnes. Il montre les conditions et les possibilités infimes et bien identifiables de mouvement pour les passagers. C'est comme une espèce d'île 37 pour les passagers du possible avion.

En effet, à la fin de la vidéo tous les passagers sont sur l'escalier d'embarquement, aucun d'eux n'est par terre, pas un pied ne touche le sol. Comme si le fait d'être sur l'escalier, en attendant l'arrivée de l'avion et la probabilité d'embarquer, les rapprochait plus à leur objectif de partir Or, si l'escalier est un espace particulier, de quel type d'espace s'agit-il ?

1.1.2 L'escalier comme un espace qui est un non-lieux

L'escalier nous renvoie, aussi bien que le titre de l'œuvre en italien Centro di permanenza temporanea, à l'idée des migrants en situation irrégulière dans des centres de détention38 et aux zones de contrôle des aéroports. Les aéroports et les camps de réfugiés sont signalés par Marc Augé comme des non-lieux39 .

34 Marc Augé, Non-Lieux, op. cit., p. 104

35 Ibid., p. 100

36 Utiliser ici le mot Lieu dans le sens de Marc Augé pour parler de l'aéroport pourrait être confus car l'auteur définit l'aéroport comme un non-lieu.

37 Une espèce d'île ou un petit bateau car la relation avec les images des migrants traversant la Méditerranée ou le fleuve Meriç (Evros en grec) entre la Turquie et la Grèce est évidente. Voir, par exemple, les images dans le documentaire de Michael Richter, Les secrets de la forteresse Europa, vidéo couleur, son, 52:17 min., Allemagne, 2013. Disponible sur le web <http://www.youtube.com/watch?v=bC7qWaTT8TM>

38 Cette idée est aussi mentionnée par Edna Moshenson dans l'essai « Sujet en transit » in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 53.

39 Marc Augé, Non-Lieux, op. cit., p. 100, 101, 102

16

Les non-lieux se définissent par deux caractéristiques qui se complètent et se différencient : ce sont des espaces disposés pour une finalité spécifique comme le divertissement, le commerce, la circulation – ce sont des voies aériennes, des supermarchés, des chaînes d'hôtels et des autoroutes, entre autres – et ils se caractérisent par le rapport que les personnes ont avec ces espaces40 .

Les non-lieux sont opposés à ce que Marc Augé nomme des lieux, même si l'auteur n'attribue ni à l'un ni à l'autre une condition fixe, « une forme pure41 ».

Les non-lieux sont des espaces de passage, de transit, des « points de transit » et des « occupations provisoires42 » selon les mots de Marc Augé. Par contre, ce passage ne se fait pas de la même façon pour tout le monde. Ce passage est conditionné par le statut que la personne qui passe a dans l'espace spécifique par lequel elle transite. Pour que ce passage soit possible – passage compris comme l'« action de passer dans un endroit sans y séjourner43 » - il faut également passer un contrôle d'identité. Marc Augé parle dans son livre d'une « identité partagée des passagers, de la clientèle ou des conducteurs du dimanche. […] d'une identité provisoire […]44 » créée par les non-lieux. Il précise le sujet de l'identité ainsi :

Le passager du non-lieux ne retrouve son identité qu'au contrôle de douane, au péage ou à la caisse enregistreuse. En attendant, il obéit au même code que les autres, enregistre les mêmes messages, répond aux mêmes sollicitations. L'espace du non-lieux ne crée ni identité singulière, ni relation, mais solitude et similitude45

Normalement, l'escalier d'embarquement permet le passage des passagers à l'avion pour voyager quelque part. Dans la vidéo d'Adrian Paci, cet escalier est un espace de passage bloqué étant donné qu'il n'y a pas d'avion et qu'à la fin de la vidéo, les passagers n'ont pas l'air de pouvoir quitter ni l'escalier ni l'aéroport. Comme nous l'avons déjà décrit, dans la dernière image de la vidéo d'Adrian Paci, les passagers restent entassés sur l'escalier et regardent autour d'eux les avions qui décollent et atterrissent.

L'escalier d'embarquement et l'aéroport, dans la vidéo de Paci, sont des espaces de passage entre la situation présente et la situation future des passagers-migrants, entre ce

40 Ibid., p. 118-119.

41 Ibid., p. 101.

42 Ibid., p. 100

43

Oscar Bloch Walther von Wartburg (dir.), Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris : Quadrige/PUF, 2002, p. 466. Dans cette citation du dictionnaire étymologique, j'ai changé le mot lieu du dictionnaire par le mot endroit car ce dernier ne pose pas de problème par rapport à la distinction que Marc Augé fait entre la notion de lieu et la notion de non-lieux

44 Marc Augé, Non-Lieux, op. cit.,p. 127.

45 Ibid., p. 130.

17

qu'ils sont et ce qu'ils deviendront. C'est-à-dire, qu'ils sont des espaces de passage dans un sens physique et existentiel.

Les passagers restent sur cet escalier qu'est un non-lieux particulier, comme suspendus dans le moment présent, avec le vide à ses pieds.

Après cette dernière réflexion, nous pouvons nous demander : De quelle manière la notion d'entre-deux spatial éclaire le rapport qui peut exister entre le pays d'origine et le pays d'accueil pour le migrant ? Est-ce que ces deux lieux se superposent dans le fait de les habiter en même temps ? Est-ce que l'entre-deux est une superposition ? Où se situe l'entre-deux ? Les réponses à ces interrogations, ici énoncées, vont se construire peu à peu dans les chapitres suivantes de ce texte.

1. 2 La notion d'entre-deux spatial dans l'œuvre de Francis Alÿs

Comprendre l'idée de l'entre-deux associée à la notion d'espace dans la pratique artistique de Francis Alÿs, c'est un travail complexe tout d'abord parce que l'artiste utilise une diversité de formes46 et de formats pour réaliser ces projets. Chacune de ces formes établissent un espace d'un nature différente. Par exemple, Francis Alÿs fait des actions, des vidéos, des dessins, des peintures, des collaborations avec des peintres du centre-ville de Mexico, des cartes postales, des animations vidéos, etc. Une action réalisée dans la rue peut donner lieu à une documentation vidéo et photographique, et en même temps, il peut y avoir des dessins préparatoires de cette action ou des peintures qui la précèdent, tout ceci pouvant être recomposé, plus tard, pour faire partie d'un autre projet47. Compte tenu de ces constantes mutations et de cette diversité de médiums de l'œuvre de Francis Alÿs, la nature de la notion d'entre-deux spatial n'est pas fixe et nous n'en construirons probablement pas une seule définition, afin d'éviter de déformer le sens de son travail. D'autre part, Francis Alÿs n'a pas fait de déclaration comme celle faite par Adrian Paci à propos de la notion d'entre-deux en relation à sa pratique artistique. Par conséquent, il nous faut analyser plusieurs projets assez divers de Francis Alÿs et proposer une notion d'entre-deux spatial.

46 À propos de cette énonciation, Mark Godfrey affirme : « Les œuvres d'Alÿs n'ont pas de forme matérielle définitive [...] ». Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs » in Francis Alÿs : A Story of Deception, Londres, Tate Modern ; Bruxelles, Wiels Centre d'Art Contemporain ; New York, The Museum of Modern Art. Tielt : Lannoo, 2010, p. 10.

47 Par exemple, le projet The Last Clown, réalisé en 2000, est une animation en boucle de 2 minutes 44 secondes et aussi des peintures. En 2005, Francis Alÿs reprend le thème de The Last Clown, une personne qui trébuche sur un chien, dans l'installation vidéo Choques. Ibid., p. 155.

18

Pour pouvoir saisir cette notion d'entre-deux spatial chez Francis Alÿs, il faut, premièrement, essayer de comprendre ce qu'est l'espace dans sa pratique artistique.

Francis Alÿs travaille principalement l'espace de la ville. Concrètement, des villes si diverses et complexes, comme : Mexico, Oaxaca, Tijuana, Istanbul, Jérusalem, Paris, Bruxelles, La Havane, Sao Paulo, New York, Copenhague, Los Angeles, Lima, Londres, Venise, entre autres.

Dans la ville, Francis Alÿs marche et fait des actions, parfois en solitude, par exemple dans l'action The Leak et parfois accompagné, comme dans l'action Duett.

L'espace de la ville bouge, change tous les jours. Les interventions de l'artiste dans la ville viennent s'ajouter à ces mouvements. De ce fait, l'espace chez Francis Alÿs n'est jamais immobile. Le commissaire Bruce W. Ferguson dit à propos de l'espace chez Francis Alÿs : « […] l'artiste cherche un espace nouveau, un nouveau modèle, et sa recherche invente spontanément un espace mobile, nomade, à travers duquel passent les richesses de la ville. Cet espace est une terre pleine de doubles sens et de doubles entrées48 . »

Un exemple de la manière dont les interventions de Francis Alÿs s'insèrent dans l'espace de la ville est l'installation vidéo intitulée Choques, réalisée en 2005. Dans cette œuvre, les mouvements des marcheurs du coin, des rues nommées Calle Cinquenta y siete et Calle República de Cuba à Mexico, se conjuguent avec l'action de l'artiste qui tombe à cause d'un chien. Cet accident a été filmé par neuf caméras cachées pour donner neuf lectures différentes. Comme dans la série Déjà vu du même artiste, Choques propose au spectateur de retrouver petit à petit les neufs écrans qui montrent les neuf points de vue différents de cet accident. Ces écrans sont installés dans un même espace d'exposition mais dans des salles différentes. L'intention de cette œuvre est celle d'interroger l'idée que presque tous nos actes sont enregistrés par notre système de gouvernance avec l'intention de nous surveiller selon une stratégie qui se situe entre le contrôle et l'amusement49 .

Ce qui nous intéresse particulièrement de cette action, est de quelle manière le lieu d'intersection de ces rues est altéré à un moment donné par l'action de l'artiste. Le lieu d'intersection de ces rues est altéré à un moment donné aussi bien que la vie quotidienne des habitants du quartier, lesquels ont vu possiblement l'accident ou ont reçu la nouvelle

48 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « […] el artista busca un nuevo espacio, un nuevo modelo, y su búsqueda inventa espontáneamente un espacio móvil, nomáda, a través del cual pasan las riquezas de la ciudad. Este espacio es una tierra llena de dobles sentidos y dobles entradas. » Bruce W. Ferguson, « Creaciones inquietas » in Francis Alÿs : Walks = Paseos : travesías, nuevos escenarios, los 90, Mexico : Museo de arte moderno, 1997, p. 60.

49 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 155.

19

par un voisin qui est venu pour la leur raconter. La rumeur est un autre élément qui traverse l'espace de la ville dans l'œuvre Francis Alÿs et sur lequel nous reviendrons plus tard50 .

Ainsi, les actions de Francis Alÿs intensifient le tissu de l'espace de la ville intervenu. Sur ce point, l'action Placing Pillows, peut nous orienter pour analyser comment les interventions de Francis Alÿs intensifient le tissu de l'espace de la ville.

20

50 Chapitre 3 « L'entre-deux du voyage et de l'exil ».

Image 7: Francis Alÿs, Choques, Mexico 2005

Image 6 : Francis Alÿs, Choques, Mexico 2005, Installation vidéo à neuf canaux

1.2.1 Placing Pillows

Sur Placing Pillows (Plaçant des oreillers) il y a peu d'information. Même si la description de cette œuvre dans ce texte se limite à la seule photo connue, nous considérons que cette action est un élément d'appui significatif pour commencer à construire l'idée de notion d'entre-deux spatial dans la pratique artistique de Francis Alÿs Placing Pillows est une action réalisée par Francis Alÿs dans le cadre d'une de ses promenades dans le centre de la ville de Mexico, en 1990. Dans cette intervention, l'artiste a placé des oreillers dans les trous sans vitres des fenêtres brisées par le dévastateur tremblement de terre de 1985 à Mexico. L'action de Francis Alÿs a été recueillie par le moyen d'une documentation photographique, laquelle se réduit à une seule photo en noir et blanc, accompagnée d'un texte écrit par l'artiste qui dit : « Pendant que je marchait par le centre de México, j'ai placé des oreillers dans les cadres des fenêtres casées. Mexico, D.F., 199051 ».

La documentation photographique de Placing Pillows montre des oreillers52 qui bouchent littéralement certains trous des vitres brisées par le tremblement de terre. Il y a une fenêtre avec quelques vitres, il y a aussi un trou et un oreiller qui bouche un autre trou. A partir de cette photo, nous pouvons imaginer être à l'intérieur et sentir l'air et voir la lumière qui rentrent simultanément par le trou et par celui qui est bouché avec l'oreiller. D'une part, avec ce geste, Francis Alÿs a essayé de guérir les ruines des bâtiments. Selon Bruce W. Ferguson, Francis Alÿs cherchait à faire respirer de nouveau les bâtiments abandonnés53. À l'époque du désastre, des mouvements de solidarité se sont formés entre les citoyens pour venir en aide aux victimes, à l'encontre d'un gouvernement incompétent qui n'a pas pu faire face à la situation54. D'autre part, l'action de boucher un trou d'une fenêtre avec un oreiller crée une zone intermédiaire entre le dedans et le dehors. Le commissaire mexicain Cuauhtémoc Medina dit à propos de cette action : « De telles ''situations sculpturales'' fusionnent les espaces public et domestique et diffusent des

51 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « Mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, coloqué almohadas en los marcos de ventanas rotas. México, D.F., 1990 ». Francis Alÿs : Walks = Paseos, op. cit., p. 14.

52 La seule photo en noir et blanc, connue de cette action, montre un seul oreiller dans le trou d'une seule fenêtre mais le lecteur des catalogues de Francis Alÿs peut, à partir des descriptions écrites de cette intervention, imaginer que plusieurs fenêtres avec leurs vitres brisées et bouchées par des oreillers ont existé.

53 Bruce W. Ferguson, « Creaciones inquietas », op. cit., p. 54.

54 Selon Mark Godfrey, l'action de Francis Alÿs voulait signaler la négligence des autorités à réhabiliter les bâtiments ravagés par le tremblement de terre. Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p 17.

21

passages oniriques dans le quotidien55 »

L'interception des éléments qui composent l'action de Francis Alÿs, c'est-à-dire le parcours de l'artiste à travers les rues du centre-ville et la permanence des oreillers sur le châssis des fenêtres sont tous des éléments instables, hasardeux et éphémères. Ces éléments se conjuguent dans un espace et dans un temps précis et produisent une fusion entre l'espace public et l'espace domestique – fusion qui est proposée par Cuauhtémoc Medina dans sa citation. Il s'agit d'une zone intermédiaire que nous pouvons nommer entre-deux spatial et qui survient, dans ce cas, fragile et instable56. Cet entre-deux spatial est entre le dedans et le dehors. L'espace est fermé, bouché par un oreiller mais en même temps il est ouvert Ce qui en résulte c'est un entre-deux de refuge, de guérison provisoire pour les passants du centre-ville de Mexico.

Pour continuer de comprendre ce qu'est l'espace dans la pratique artistique de Francis de Alÿs et construire ainsi une notion d'entre-deux spatial, il faudra considérer que dans ses projets, il y a toujours une action principale qui se réalise. Cette action principale est exécutée par l'artiste ou par d'autres personnes souvent dans l'espace de la ville et elle est fréquemment l'action de marcher. D'autres fois, cette action action principale peut être une autre action qui se fait pendant la marche.

Le conservateur Thierry Davila, dans son livre Marcher, créer : Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, analyse la pratique de la marche dans la ville à partir des œuvres de trois artistes : Gabriel Orozco, Francis Alÿs et le laboratoire Stalker. Il affirme à propos des enjeux des actions dans la ville : « L'action est donc avant tout une insertion dans un tissu urbain, dans une circulation, elle est une façon de participer à une vitesse et ne représente pas une totalité, un système, qui entre en rapport ou qui fait face à une autre entité organisée (la mégapole)57 »

55 Placing Pillows est le premier essai de l'artiste à faire de l'action de marcher un acte sculptural. Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 49.

56

À propos de la première époque de l'artiste à Mexico, ses constructions sont définies par Cuauhtémoc Medina comme : « […] des assemblages fragiles caractérisés par une articulation précaire. » Ibid., p. 47.

57 Thierry Davila, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, Paris : Éditions du Regard, 2002, p. 80.

22

23

Image 8 : Francis Alÿs, Placing Pillows, Mexico, 1990, Documentation photographique d'une action

1.2.2 Le déplacement dans l'espace : marcher chez Francis Alÿs

As Long as I'm Walking de 1992 est un panneau de polystyrène installé dans le studio de Francis Alÿs à Mexico, où il a écrit tout ce qu'il ne doit pas faire pendant qu'il marche. Par exemple : ne pas choisir, ne pas fumer, ne pas faire, ne pas pleurer, ne pas demander, ne pas changer, ne pas répéter, ne pas se souvenir, etc. L'artiste a réalisé ce panneau peu de temps après son arrivée au Mexique. Selon le commissaire Russell Ferguson, c'était une époque dans laquelle Francis Alÿs était encore plus un observateur qu'un artiste en action dans son nouveau contexte58 . Marcher pour Francis Alÿs est en même temps une forme de réflexion, un acte de résistance sociale, dans une époque où la vitesse conditionne notre vie et aussi une façon de rassembler des images et des perceptions de son environnement pour construire ses récits et développer ses histoires59. À propos de cette idée et de son travail en relation avec la ville l'artiste affirme :

… je passe beaucoup de temps à marcher par la ville. […] Fréquemment le concept initial d'un projet se concrétise pendant que je marche. Comme artiste ma position est la même que celle d'un passant – j'essaie constamment de me situer dans un environnement qui bouge. Mon travail est une série de notes et d'orientations. L'invention du langage va de pair avec l'invention de la ville. Chacune de mes interventions est un autre fragment de l'histoire que je suis en train d'inventer et de la ville que je suis en train de créer. Dans ma ville tout est provisoire. Mexico, 199360 .

Francis Alÿs marche et fait des actions dans la ville, parfois seul, comme dans les projets : The Collector (Colector), Magnetic Shoes (Zapatos Magnéticos), The Leak de 1995 et The Leak (version colonial blue) du 2003, Fairy Tales, Paradox of Praxis 1 (Sometimes Doing Something Leads to Nothing), The Loop, Gringo, The Green Line, Raillings, Retoque/Painting, entre autres. Parfois, il marche accompagné, comme dans les

58 Russell Ferguson, Francis Alÿs : Política del Ensayo (commissaire : Russell Ferguson), Bogota : Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la República, avec le soutien du Hammer Museum à Los Angeles, 2009, p. 10.

59 Ibid., p. 9-10 et Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 52.

60

La traduction en français de cette citation est mienne. La citation complète en espagnol dit : « … paso mucho tiempo caminando por la ciudad. Desde que colaboro con talleres, mi estudio parece una bodega u oficina. Con frecuencia el concepto inicial de un proyecto se concretiza mientras camino. Como artista mi posición es igual a la de un transeúnte – intento constantemente situarme en un entorno que se mueve. Mi trabajo es una serie de apuntes y guías. La invención del lenguaje va de la mano con la invención de la ciudad.

Cada una de mis intervenciones es otro fragmento de la historia que estoy inventando y de la ciudad que estoy creando. En mi ciudad todo es provisional. México, D.F., 1993. » Francis Alÿs : Walks = Paseos, p. 15.

24

projets : Duett, Doppelgänger : Untitled (Bandera). D'autres fois, ce sont les autres qui marchent dans la ville, comme dans les projets : Ambulantes, Barrenderos, The Last Clown, When Faith Moves Mountains (Cuando la fé mueve montañas), The Modern Procession, The Nightwatch, Guards, Bridge/Puente.

Il y a des projets où l'action de marcher est le principe essentiel, comme par exemple dans l'action The Leak (La Fuite)

The Leak a plusieurs versions. La première, réalisée à Sao Paulo en 1995 dans le cadre de l'exposition El soplón à la Galería Camargo Vilaça, et la deuxième version, The Leak (version colonial blue), réalisée à Paris en 2003 et présentée dans l'exposition The Leak au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris la même année.

Dans la première version de The Leak de 1995, Francis Alÿs part de la galerie, se perd dans le quartier en portant à la main un pot de peinture percé et revient à la même galerie aidé par la ligne de peinture qu'il a laissée par terre. Il part d'un point, la galerie, et il revient au même point61. Le déplacement de l'artiste et la ligne qu'il a laissée sur le sol marquent un espace qui se ferme sur lui-même, à la manière d'un circuit.

Dans la deuxième version de The Leak (version colonial blue) de 2003, l'artiste fait un déplacement dans la ville, de nouveau, en portant à la main un pot de peinture bleue percé. L'action de Francis Alÿs est réalisée et enregistrée en vidéo le 17 octobre 2003. Il commence sa marche au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris au 11, Avenue du Président Wilson, au 16e arrondissement, et va jusqu'au Réfectoire des Cordeliers au 15, Rue de l'École de Médecine, au 6e arrondissement. À la fin, l'artiste rentre au Réfectoire et accroche le pot de peinture vide au mur blanc de l'espace d'exposition62 .

Contrairement à la première version, dans The Leak (version colonial blue), le déplacement de l'artiste et la ligne laissée sur le sol vont d'un point à un autre point : du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris au Réfectoire des Cordeliers. C'est-à-dire que l'espace marqué par la ligne de peinture ne se ferme pas sur lui-même.

L'action The Leak est un déplacement, dans lequel l'artiste laisse une trace, une ligne irrégulière de peinture sur le sol pendant qu'il marche. Le déplacement de l'artiste et la ligne laissée sur le sol marquent l'espace de la ville.

L'intention de Francis Alÿs pour les versions de ce projet est de faire l'essai « […] de produire un récit au moyen d'une dépense ou d'un gaspillage matériel63 . » Un récit produit

61 Avec ce retours à la galerie, l'artiste montre la relation et la dépendance paradoxal de l'art contemporain et les institutions de l'art. Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 22.

62 Francis Alÿs, The Leak (version colonial blue), vidéo couleur, son, 14:41 min., Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Paris, 2003. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/leak.html>.

63 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 66. Selon Thierry Davila, dans The Leak, Francis Alÿs

25

dans le sens d'une trace dans la ville et dans la mémoire des habitants des quartiers où l'action se déroule.

Nous reviendrons sur l'idée de récit dans le chapitre 2, « L'entre-deux comme frontière ».

reprend le dripping de Jackson Pollock avec ces caractéristiques principales : « abandon de la peinture à sa propre matérialité, à sa propre pesanteur et liquidité », « déplacement du corps entier, et pas simplement de la main ou du bras » et « traitement horizontal de la toile ». Ce dernier élément est amplifié par Francis Alÿs à travers son déplacement dans la ville. Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 103.

26

Image 9 : Francis Alÿs, The Leak, São Paulo, 1995, Documentation photographique d'une action

1.2.3

La ligne dans l'espace

Dans les deux versions de The Leak, décrites antérieurement, Francis Alÿs trace une ligne irrégulière de peinture sur le sol de la ville pendant qu'il marche, aussi bien que dans l'action The Green Line, réalisée à Jérusalem en 2004. Le sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos réfléchit à l'action de tracer une ligne dans la pratique artistique de Francis Alÿs, dans son essai « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière » du catalogue de l'exposition Francis Alÿs : A Story of Deception de 2010 réalisée à Londres, Bruxelles et New York. Laymert Garcia dos Santos liste les projets dans lesquels Francis Alÿs trace une ligne et signale ce qui caractérise chaque ligne. Par exemple : dans l'action The Loop, la ligne connecte les villes de Tijuana et San Diego en marquant toutes les villes traversées par l'artiste pour éviter le passage de la frontière entre le Mexique et les États-Unis ; dans l'action Fairy Tales, la ligne bleue est produite par le pull porté par l'artiste, lequel se défait peu à peu durant le déplacement de Francis Alÿs par les rues de Mexico et de Stockholm ; dans To RL de 1999, la ligne sur le sol est produite par des déchets balayés par un balayeur de rue ; dans When Faith Moves Mountains, la ligne est

27

Image 10 : Francis Alÿs, The Leak, Paris, 2003, Documentation photographique d'une action

conformée par des étudiants qui font bouger une dune de sable dans les alentours de Lima ; dans The Nightwatch, la ligne est tracée par le déplacement d'un renard dans la National Portrait Gallery de Londres ; dans Bridge/Puente, la ligne est formée par des bateaux cubains et américains qui forment un pont entre les deux pays.

Le marcheur Francis Alÿs laisse une ligne dans la ville, parfois elle est une trace de peinture, d'autres fois elle est invisible aux yeux ou elle se laisse voir dans le déplacement même de l'artiste. Pour Laymert Garcia dos Santos, l'œuvre de Francis Alÿs peut se condenser dans le fait de tracer une ligne64. Il qualifie les lignes des actions de Francis Alÿs de multiples en raison des divers connexions et significations qu'elles procurent. L'auteur déclare que : « […] tracer une ligne constitue l'équivalent de trouver une faille, une fissure, [...], de reconfigurer l'espace-temps avec une nouvelle perspective, en l'ouvrant à celleci65 . » Selon Laymert Garcia dos Santos, quand Francis Alÿs trace une ligne sur le sol en marchant, il s'agit de dessiner une ligne sur une surface et aussi d'une possibilité pour le passant et pour l'artiste de parcourir la ville d'une manière différente. Faire la ligne et suivre la ligne peuvent être des expériences où notre relation à l'espace et au temps se modifient et c'est dans ce sens qu'une nouvelle perspective s'ouvre.

Francis Alÿs se déplace, trace la ligne et tisse une autre couche sur le tissu de l'espace de la ville dans un moment précis, dans un instant du quotidien de la ville. Il faut entendre l'idée de tisser dans le sens de tissage, de fabriquer, de construire peu à peu, pas à pas une trame complexe sur et dans la réalité de la ville que l'artiste parcourt. Nous entendons ici par le terme de couche l'étendue de quelque chose66. L'artiste tisse une trame complexe, une autre couche avec des éléments très divers qui composent la réalité de la ville dans un moment donné. Des éléments visibles et invisibles, tangibles et intangibles comme la lumière, les bruits, les sons, le mouvement du corps du marcheur et des passants, la ligne de peinture sur le sol, la poussière, le temps, l'espace, etc.

Sur ce point, nous pouvons revenir à notre sujet de recherche et nous demander comment le déplacement de l'artiste et la ligne laissée sur le sol qui marquent l'espace de la ville peuvent être articulés à la notion d'entre-deux spatial?

Pour essayer de comprendre cette articulation, considérons maintenant l'action Duett, laquelle propose un autre type de déplacement dans la ville

64 Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière » in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 188.

65 Ibid., p. 189.

66 La définition étymologique de couche est attachée à celle du verbe coucher, elle dit : « ''étendue horizontale de quelque chose'' ». Oscar Bloch, Walther von Wartburg, Dictionnaire Étymologique de la langue française, op. cit., p. 162

28

29

Image 11 : Francis Alÿs, Fairy Tales, Mexico, 1995, Documentation photographique d'une action

Duett

Duett (Duo) est un autre projet dont la marche est essentielle. Duett est réalisé en collaboration avec l'artiste belge Honoré d'O à Venise en 1999, dans le cadre de la première participation de Francis Alÿs à la Biennale de Venise, en dehors du programme officiel.

Les artistes sont arrivés dans la ville séparément, Francis Alÿs en train et Honoré d'O en avion. Les deux artistes se sont promenés dans la ville jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Chacun portait une moitié d'un instrument musical, un tuba hélicon. Ils étaient habillés avec un pantalon obscur et une chemise blanche à manches longues ; sur le dos, chaque chemise portait une lettre en rouge. Francis Alÿs portait la lettre A sur sa chemise et la partie supérieure du tuba hélicon. Honoré d'O portait la lettre B sur la sienne et la partie inférieure de l'instrument.

Ils se sont retrouvés sur une place de Venise après trois jours de déambulation. À ce moment-là, ils ont assemblé l'instrument. Honoré d'O a joué une note aussi longtemps que son souffle le lui permettait, Francis Alÿs applaudissait tant que Honoré d'O tenait la note. Puis, A et B repartaient chacun de leur côté. L'action a été documentée en vidéo67 et en photos. Dans Duett, les déplacements des personnages A et B et leur rencontre dans la ville de Venise forment des lignes invisibles dans l'espace. A et B ont des points de départ différents, il y a un point de rencontre, de croisement, qui n'est pas prévu. Ce point de rencontre est quelque part dans la ville.

Après, cette rencontre, A et B repartent chacun de leur côté. Francis Alÿs et Cuauhtémoc Medina énoncent de quoi il s'agit : « L'action implique un récit de fracture classique qui construit une situation, introduit des personnages, développe un drame de division ou de conflit et comporte une morale en termes de réunification des objets, des corps sociaux et des territoires68 » Ce qui veut dire que Duett est construit à partir de trois moments : une introduction, un climax et une conclusion ou un dénouement. La réunification est celle des personnages A et B, des deux parties de l'instrument, de la musique jouée et les applaudissements, des déambulations. Tout ceci est rassemblé dans un même espace et à un même moment.

67

68

Francis Alÿs, Duett, en collaboration avec Honoré d'O, vidéo couleur, son, 6:48 min., Venice, 1999. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/duett.html>.

Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 99.

1.2.4

30

31

Image 12: Francis Alÿs, Duett, Vénise, 1999

Nous pouvons donc nous demander où se situe et en quoi consiste l'entre-deux dans cette œuvre ?

Thierry Davila conclut dans la dernière partie du chapitre de son livre consacré à Francis Alÿs :

[…] les actions d'Alÿs, perturbations légères et poétiques de l'espace urbain, négocient en permanence avec l'imperceptible. […] inventent une réalité fugace dont les séquences relevées par l'artiste maintiendront l'impact vivace. L'art est une façon de proposer à l'organisme – la mégapole – quelque chose qui parcourt son tissu à un moment donné 69 […].

69 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 114.

32

Image 13: Francis Alÿs, Duett, Vénise, 1999, en collaboration avec Honoré d'O, Documentation vidéo et photographique d'une action

L'action Duett est composée de plusieurs rencontres, lesquelles sont aussi des passages d'une situation à une autre. Par exemple, le passage du moment où A et B se réunissent au moment où ils se séparent. L'entre-deux se situe possiblement comme un instant dans ces moments de passage. L'idée de « perturbations » dans la citation de Thierry Davila nous fait penser à la notion d' « espace d'un instant » mentionnée par Francis Alÿs dans la définition de Poétique et Politique70 du catalogue de l'exposition Francis Alÿs : A Story of Deception. Francis Alÿs affirme vouloir produire un bouleversement, lequel permet une révision de la réalité d'une situation donnée. Ce bouleversement produit une instabilité et « l'espace d'un instant », qui est « une vision différente de la situation, comme vécue de l'intérieur71 ».

Ainsi, nous pouvons nous demander : l'entre-deux est-il proche de cette perturbation, de ce déséquilibre généré par les actions de Francis Alÿs ?

Est-ce que l'entre-deux spatial serait ce moment où le spectateur se situe entre sa réalité quotidienne et la situation générée par l'œuvre de Francis Alÿs ?

1.2.5 D'autres déplacements dans l'espace chez Francis Alÿs : sans marcher

Auparavant, nous avons affirmé que Francis Alÿs travaille principalement l'espace de la ville. Ses actions décrites et analysées se développent dans la rue, dans l'espace public 72 . Dans sa pratique artistique il y a aussi des projets dans lesquels les actions se font dans l'espace domestique, dans des espaces intérieurs ou dans des espaces qui ne sont pas clairement identifiables. Par exemple, dans des peintures comme : La leçon de musique, 2000, La Théorie des ensembles, 1996, The Liar, The Copy of the Liar, 1994 et la vidéo Children's Game #14 : Piedra, Papel y Tijeras, 2013.

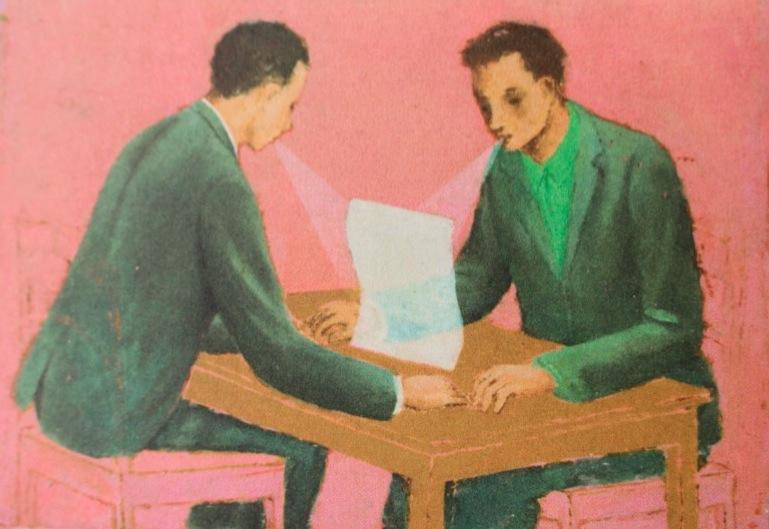

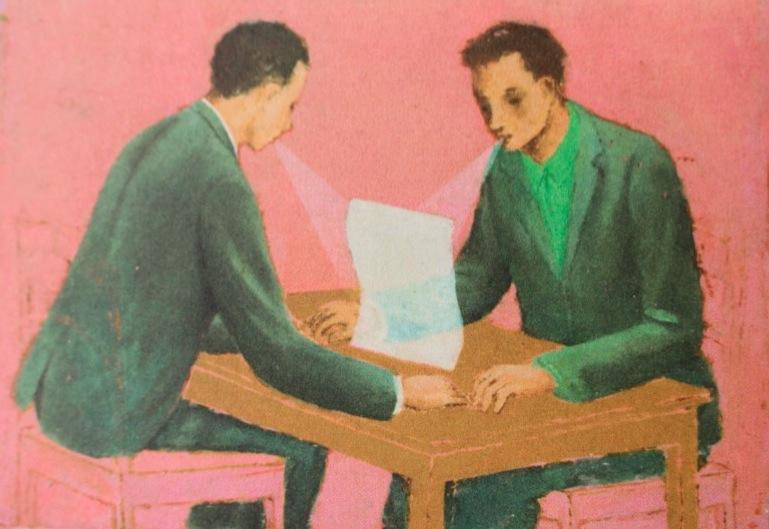

La leçon de musique est une peinture sur toile à l'huile et à l'encaustique. Elle montre deux hommes habillés en costume, assis face à face à table, avec leurs deux bras sur la table.

Entre les deux hommes, il y a une feuille de papier, en position verticale. La feuille est suspendue dans l'air par le souffle des deux hommes. Ce souffle se rend visible par une

70

« Francis Alÿs : A à Z », Sélection de Klaus Biesenbach et Cara Starke, trad. Zoé Derleyn in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 39.

71 Francis Alÿs dit à propos de l'espace d'un instant : « Je pense que l'artiste peut intervenir en provoquant une situation dans laquelle vous vous éloignez subitement de votre quotidien et regardez les choses sous un angle différent, ne serait-ce que l'espace d'un instant. » Ibid., p. 39.

72 Je reprend le terme d'espace public dans le sens de la distinction que Cuauhtémoc Medina et Francis Alÿs font entre l'espace public et l'espace domestique. Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 49.

33

forme triangulaire de couleur rose clair qui sort de la bouche de chacun. La feuille est translucide, comme un papier calque, elle a un aspect fragile. Le spectateur peut presque sentir la subtile vibration de la feuille suspendue dans l'air.

Pour Russel Ferguson, commissaire de l'exposition Francis Alÿs : Política del Ensayo, l'idée implicite dans cette œuvre consiste à montrer que soutenir en l'air la feuille « exige une coopération constamment rééquilibrée73 ».

L'espace ainsi construit, à travers cette action coordonnée des deux hommes, existe dans un moment déterminé, c'est un instant pendant lequel les deux hommes vont continuer à souffler pour maintenir la feuille verticalement suspendue dans l'air. Instant fragile qui se révèle par la peinture sur toile presque immuable. Peindre cette action c'est rendre un instant intemporelle, une fiction d'éternité74

Image 14 : Francis Alÿs, La leçon de musique, 2000, Huile et encaustique sur toile, 21,6 × 27,9 cm

73 Je cite ici la phrase complète du texte en espagnol : « La hoja es frágil y sostenerla exige una cooperación constantemente reequilibrada.» Je traduis au français à partir du texte en espagnol. Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », in Francis Alÿs : Política del Ensayo (commissaire : Russell Ferguson), Bogota : Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la República, avec le soutien du Hammer Museum à Los Angeles, 2009, p.16.

74 Idée de ma directrice de recherche Claire Fagnart dans la séance de travail du 7 février 2014 à Paris.

34

Cette même idée est ostensible dans les peintures diptyques de la série La Théorie des ensembles75 réalisées en peinture et cire sur toile en 1996. Les peintures montrent, dans chacune des toiles, un homme habillé en costume assis sur une chaise de bois. La couleur du fond des peintures est rouge.

Chaque homme regarde une corde ou un filet qu'il tient entre les doigts d'une de ses mains. La corde passe également par l'arrière de sa tête. En effet, la corde à deux points d'appui : la nuque de l'homme et les doigts de sa main.

Le visage des hommes dans cette version de Francis Alÿs76 n'est pas travaillé en détail, mais par la position de la tête, le spectateur peut reconnaître un homme concentré dans l'action de soutenir la corde77 .

75 Une autre œuvre de Francis Alÿs, à l'huile et graphite collé sur papier Vellum, apparaîtra en 1999 sous le titre Untitled (La Théorie des ensembles)

76 Francis Alÿs a fait une première version de cette série et autant d'autres et il les a données à plusieurs peintres d'enseignes du centre-ville de Mexico pour qu'ils fissent une nouvelle version. Le processus de cette commande et la réadaptation de la première version de l'artiste peut se voir dans la vidéo Francis Alÿs, Set Theory, vidéo couleur, son, 13:04 min., Mexico, 1997. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/theory.html>.

Thierry Davila parle en détail de la peinture de Francis Alÿs en relation à ce qu'il nomme comme peinture rotulista dans : Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 87 et 90. Voir aussi Sign-Painters Projet (Rotulistas) in Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 59.

77 Cet objet que dans certains peintures se présente comme une espèce de corde est un collier de perles dans la série de peintures Set Theory réalisée en 2005. Le titre Set Theory apparaît déjà en 1996. Une petite figure assise dans un verre d'eau mis à l'envers fait partie de cette série. Laymert Garcia dos Santos signale ce collier de perles comme une autre ligne tracée par l'artiste, il l'a définit comme « la ligne du collier absent/présent ». Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière », op. cit., p. 188.

35

Image 15 : Francis Alÿs, La Théorie des ensembles, 1996, Diptyque, peinture et cire sur toile, 26,5 × 21 cm chaque

L'espace ici construit est comme dans la peinture antérieurement décrite, La leçon de musique, un espace créé par l'action soutenue des personnages dans un temps déterminé, un moment que la peinture rend presque permanent.

La documentation photographique de l'exposition de 1999 à la Galerie Lisson à Londres, montre que les tableaux ont été accrochés sur un mur blanc, l'un à côté de l'autre, en laissant un petit espace de mur blanc entre eux.

Image 16 : Francis Alÿs, Untitled, 1997, au premier plan et La Théorie des ensembles, 1996

Ce type d'espace ne se limite pas aux peintures. Dans la vidéo intitulée Children's Game #14 : Piedra, Papel y Tijeras78 (Jeu d'enfants #14 : Pierre, Feuille et Ciseaux) de 2013, l'espace est construit aussi à partir d'une action soutenue qui réclame la participation fréquente et balancée de deux parties.

Pendant deux minutes et cinquante et un secondes, la vidéo montre les ombres des mains 78 Cette vidéo fait partie de la série de l'artiste intitulé Children's Games (Jeux d'enfants), composée de 14 vidéos. La série rassemble des jeux d'enfants qui transmettent des histoires culturelles de génération en génération. Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 164. Pour consulter toute la série cf. Francis Alÿs, Children's Games, vidéos (durées différentes), lieux variés, 2008- aujourd'hui. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/children-games.html>.

36

de deux enfants en train de jouer « Piedra, Papel y Tijeras » sur un mur qui n'est pas lisse. Ce jeu enfantin, réalisé avec les mains, présente trois symboles : la main fermée comme un poing c'est la pierre; la main fermée avec la paume vers le bas et tous les doigts étendus c'est la feuille ; le doigt du milieu et l'index formant un V ce sont les ciseaux. L'objectif du jeu est de vaincre son adversaire à partir des trois coups possibles : la pierre casse les ciseaux, les ciseaux coupent la feuille et la feuille enveloppe la pierre. Ainsi les deux joueurs choisissent chaque fois une des trois options possibles. Celui qui gagne trois, quatre ou cinq fois est le vainqueur. Les participants peuvent utiliser des mots ou des jeux psychologiques pour tenter d'influencer son rival.

Dans la vidéo, les mains des enfants s'ouvrent et se ferment en même temps que leurs voix révèlent l'enthousiasme et la joie du jeu.

Dans toutes les actions des peintures et de la vidéo, décrites antérieurement, il y a aussi un déplacement dans l'espace, déplacement dans le sens de développement. C'est-à-dire que l'espace n'est pas un espace statique, c'est un espace qui se développe dans le temps de l'action et par l'action des personnages. Ce développement de l'espace est un mouvement qui s'oriente plutôt vers le fond, vers une profondeur. Ici, ce n'est plus l'espace public de la ville, c'est l'espace domestique où les actions des personnages sont au premier plan L'espace construit est proche de la définition antérieurement cité de Michel de Certeau79 . 79 Cf. p. 15.

37

Image 17 : Francis Alÿs, Children's Game #14: Piedra, Papel y Tijeras, Mexico 2003, Vidéo, 2' 51''

Et similaire aussi à la figure de la ligne travaillée par le sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos à propos des œuvres de Francis Alÿs, laquelle peut servir d'appui pour éclaircir notre idée : l'espace se développe par les lignes qui le traverse, et lesquelles se chevauchent. Ce sont des « lignes de pensées » et des « lignes d'action collective80 ». L'auteur caractérise les diverses lignes et affirme:

[…] la ligne peut aussi bien être créée que trouvée, dessinée, sculptée ou simplement conçue, faite ou défaite, visible ou invisible, continue ou interrompue, affirmative ou négative, intuitive ou l'objet d'une réflexion, individuelle ou collective, […]. Elles constituent toujours des actualisations entre l'homme et son environnement81 [...].

1.2.6 L'entre-deux de l'espace comme une ouverture

Il faut considérer les conclusions précédentes pour essayer de construire un entre-deux spatial dans la pratique artistique de Francis Alÿs. Comment nous l'avons dit plus haut, dans l'action Placing Pillows, l'espace des fenêtres est fermé, bouché par un oreiller mais en même temps il est ouvert ; Francis Alÿs essaie de produire avec ses interventions un moment de bouleversement où le spectateur reconsidère sa réalité ; que dans les actions de Francis Alÿs et de ses personnages il y a un déplacement dans l'espace, qu'est un espace qui se développe dans le temps de l'action et par l'action des personnages82 dans un moment donné et que ce déplacement de l'espace est un mouvement qui s'oriente plutôt vers le fond, vers une profondeur.

Ces dernières réflexions nous emmènent à la question suivante :

L'entre-deux spatial chez Francis Alÿs est-il une ouverture dans l'espace et le temps du quotidien de la ville expérimentée par le spectateur?

L’entre-deux spatial comme une ouverture dans l'espace de la ville peut se repenser, dans ce cas, à la lumière des réflexions sur la notion d'espace faites par Martin Heidegger. Nous reprendrons ces idées qui nous inspirent à notre compte et lesquelles nous proposent d'autres questionnements à propos de la notion d'entre-deux spatial.

80 Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière », op. cit., p.188.

81 Ibid., p.188.

82 Pour les actions des personnages de Francis Alÿs, j'ai pris précisément les exemples des deux peintures et une vidéo de la série Children's Game, dans lesquels j'ai trouvé plus clairement un approche à la notion d'entre-deux spatial chez Francis Alÿs, pourtant il y a d'autres peintures et d'autres vidéos où nous pouvons analyser et trouver aussi un approche à cette notion.

38

Le philosophe allemand s'interroge sur la notion d'espace en lui-même et dans sa réponse nous trouvons l'idée d'ouverture :

Qu'est-ce donc que l'espace en tant qu'espace ? Réponse : l'espace espace. Espacer signifie : essarter, dégager, donner du champ-libre, de l'ouverture. Dans la mesure où l'espace espace, il libère le champ-libre et avec celui-ci offre la possibilité des alentours, du proche et du lointain, des directions et des frontières, la possibilité des distances et des grandeurs83

Cette question sur l'espace et l'idée d'ouverture, reprise à Martin Heidegger, se développe dans un contexte très précis : ce texte sur ''art, sculpture et espace'' est une allocution faite par le philosophe pour l'inauguration de l'exposition du sculpteur allemand Bernhard Heiliger à la Galerie Erker, dans la ville de Saint Gall, en Suisse en 1964. Dans ce texte, Martin Heidegger réfléchit, entre autres, à propos de l'espace mis à part du corps84 car il affirme que depuis la pensée classique et jusqu'à l'époque moderne, l'espace est représenté à partir du corps85

Dans sa réflexion, il fait la distinction entre les deux mots qu'en allemand désigne le mot français Corps : der Körper et der Leib Le premier mot, der Körper, se comprend comme une chose qui occupe un espace : une pierre, une lampe, un corps humain. Le deuxième mot, der Leib, est compris comme le corps des espèces vivantes dans sa dimension existentielle et ne s'utilise pas pour les choses comme une pierre ou une lampe. Martin Heidegger utilise ces deux mots, pour signaler que l'homme n'est pas circonscrit par la superficie de son corps (der Körper), mais que l'homme vit son corps dans l'espace « (''corporer, leiben86'') ». Il exprime aussi cette idée en utilisant l'expression Leibphänomen, traduit au français comme « phénomène corporant87 ».

Selon Martin Heidegger, l'homme est dans l'espace et il agence l'espace88, en se disposant lui-même et les choses dans « l'ouverture », dans le « champ-libre » de l'espace : « L'homme vit (lebt89) tandis qu'il corpore (leibt) et est ainsi admis dans l'ouvert de l'espace et, par cette admission, séjourne déjà par avance en rapport avec ses prochains et avec les

83 Martin Heidegger, Remarques sur art – sculpture – espace, trad. de l'allemand Didier Franck, Paris : Éditions Payot & Rivages, 2009, p. 24.

84 Ibid., p. 23.

85 Ibid., p. 21.

86 L'auteur utilise cette parenthèse. Dans celle-ci le mot corporer apparaît en italique. Ibid., p. 26.

87 Ibid., p. 27.

88 Dans la traduction du texte de Martin Heidegger, au lieu du verbe agencer, les verbes utilisés sont aménager, concéder et accorder ; en allemand le verbe est einräumen. Ibid., p. 25

89 Lebt est le verbe en allemand leben, vivre en français. Leibt (à la troisième personne du singulier) vient du substantif der Leib que Martin Heidegger conjugue comme s'il était le verbe leiben, lequel n'existe pas en allemand.

39

choses90 »

Ici, l'ouvert de l'espace, aussi nommé comme ouverture est conçue par Martin Heidegger comme appartenant à l'espace en lui-même, même si l'espace a besoin de l'homme pour faire du champ-libre, pour espacer91

Le philosophe français, Didier Franck commente dans le texte « Le séjour du corps92 », la réponse de Martin Heidegger à sa question sur le propre de l'espace : l'espace espace, en allemand der Raum räumt. Le verbe allemand räumen signifie espacer, dégager quelque chose. Didier Franck reprend la définition du dictionnaire Grimm pour réfléchir à cette proposition de Martin Heidegger : espacer « signifie originairement faire un espace, c'està-dire une clairière dans les bois (einen Raum, d.h. eine Lichtung im Walde schaffen93) ».

En effet, la phrase : Eine Lichtung im Walde schaffen (en français : Créer une clairière dans le bois) nous permet de mieux saisir l'idée d'ouverture de l'espace dans l'œuvre de Francis Alÿs, par exemple la zone intermédiaire nommée dans la réflexion sur l'action Placing Pillows. Et aussi de considérer que c'est l'action de l'artiste qui permet cette ouverture dans l'espace. Thierry Davila confirme cette idée quand il caractérise l'action de marcher comme « cette façon particulière d'ouvrir un espace et un sujet94 » dans l'œuvre de Francis Alÿs aussi bien que dans celle du groupe Stalker, de Robert Smithson et tous ceux qu'il appelle ''nomades actuels95''. Semblable à cette idée est celle de Laymbert Garcia dos Santos qui propose l'action de tracer une ligne comme équivalent à « trouver […] une fissure dans l'espace96 ». Également, comme nous l'avons déjà dit auparavant, Francis Alÿs essaie de créer des situations qui permettent d'introduire une distanciation imprévue par rapport à une situation donnée, pour produire ce qu'il nomme l'espace d'un instant. C'est ce que Thierry Davila désigne comme « des écarts dans le réel97 », la fracture du réel qu'est la mise à distance produite par les interventions de l'artiste sur la réalité d'un contexte précis, le pas en arrière ou de côté mentionné par Francis Alÿs qui fait possible que le passant reconsidère les idées présupposées d'une réalité particulière.

90

Enfin, nous nous demandons si est-ce, au fond, l'entre-deux de l'espace chez Francis

Martin Heidegger, Remarques sur art – sculpture – espace, op. cit., p. 25

91 Ibid., p. 24 et 29 Dans les Annexes de cette allocution publiée, Martin Heidegger revient à cette idée de l'espace qui espace en employant l'expression : « […] le spatialisant de l'espace ». Ibid., Annexes, p. 34

92 Didier Franck, « Le séjour du corps », in Martin Heidegger, Remarques sur art – sculpture – espace, op. cit., p. 39-89

93 Ibid., p. 51.

94

Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 42.

95 Ibid., p. 41

96 Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière », op. cit., p.189.

97 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 82.

40

Alÿs, cet « espace d'un instant » entre la réalité d'un contexte précis et celle créée par l'action de l'artiste dans un moment donné ?

ou

Est-ce, au fond, l'œuvre d'art qui ouvre un entre-deux spatial, qui est l'espace-même dans lequel l'œuvre existe ?

41

L'ENTRE-DEUX COMME FRONTIÈRE

Là où la carte découpe, le récit traverse. Il est « diégèse », dit le grec pour désigner la narration : il instaure une marche (il « guide ») et il passe à travers (il « traverse »). […] La limite n'y circonscrit que sur un mode ambivalent. Elle mène un double jeu. Elle fait le contraire de ce qu'elle dit. Elle livre la place à l'étranger qu'elle a l'air de mettre dehors. (Michel de Certeau, L’invention du quotidien98)

2.1 La notion de frontière

Actuellement, toutes les disciplines utilisent le terme de frontière et proposent des définitions adaptées et appropriées à leurs propres questionnements99. Il y a donc des frontières entre les États, entre les quartiers, entre les individus, entre les choses, entre les états des choses, c'est-à-dire des frontières géographiques, géopolitiques, culturelles, religieuses, linguistiques, personnelles, etc.