47 minute read

Chapitre 2 : L'entre-deux comme frontière

CHAPITRE 2

L'ENTRE-DEUX COMME FRONTIÈRE

Advertisement

Là où la carte découpe, le récit traverse. Il est « diégèse », dit le grec pour désigner la narration : il instaure une marche (il « guide ») et il passe à travers (il « traverse »). […] La limite n'y circonscrit que sur un mode ambivalent. Elle mène un double jeu. Elle fait le contraire de ce qu'elle dit. Elle livre la place à l'étranger qu'elle a l'air de mettre dehors. (Michel de Certeau, L’invention du quotidien98)

2.1 La notion de frontière

Actuellement, toutes les disciplines utilisent le terme de frontière et proposent des définitions adaptées et appropriées à leurs propres questionnements99. Il y a donc des frontières entre les États, entre les quartiers, entre les individus, entre les choses, entre les états des choses, c'est-à-dire des frontières géographiques, géopolitiques, culturelles, religieuses, linguistiques, personnelles, etc.

Pour expliquer la notion de frontière, le géographe et géopoliticien Yves Lacoste part de la notion d'« ensemble spatial100 » dans la géographie. Les ensembles spatiaux, aussi désignés sous le terme d'espaces, sont des ensembles linguistiques, démographiques, climatiques, religieux, botaniques, topographiques, entre autres101. Ces ensembles se chevauchent et s'enchevêtrent entre eux et, dans la plupart des cas, ils ne coïncident pas avec les frontières des États politiques, que l'on nomme aussi des frontières officielles. La frontière est une limite établie à un moment spécifique de l'histoire entre des ensembles spatiaux. Elle exprime des rapports de force qui se produisent en vue d'un partage et d'une dispute pour des territoires. Ainsi pour l'auteur, la frontière comme phénomène de la

98 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 189. 99 Karoline Postel-Vinay, « La frontière ou l'invention des relations internationales », Ceriscope: Frontières [en ligne], 2011 [consulté le 26 mars 2013]. Disponible sur le web <http://ceriscope.sciencespo.fr/node/138>. 100 Yves Lacoste, « Le dépérissement de l'idée de frontière ? Entretien avec Yves Lacoste : propos recueillis par Jean-Pierre Cléro », Cités, Murs et frontières : De la chute du mur de Berlin aux murs du XXIe siècle, PUF, 2007, (n° 31), p. 128. 101 Ibid., p. 128.

42

géographie est caractérisée par sa spatialité et par sa relation au pouvoir et au territoire102 . Yves Lacoste la définit de la manière suivante :

La frontière, c'est d'abord la ligne de front. Les frontières entre les États, telles que les traités de paix ont entériné leur tracé sur les cartes, correspondant pour une grande part aux lignes sur lesquelles se battaient les armées avant la cessation des combats. La frontière, c'est d'abord le tracé du front des troupes103 .

Le mot Front est l'origine étymologique du mot Frontière : une zone où deux armées ennemies entrent en contact104. Selon, Michel Foucher, le mot frontière est le substantif en français du mot front : « Aller en frontière ; c'était se porter là où l'ennemi devait survenir105 . »

Dans la même optique qu'Yves Lacoste, Michel Foucher pense que les frontières sont liées aux territoires. Pour lui, les frontières sont le résultat d'un accord, fait par deux « instances » ou deux États dans un moment précis106 qui ne doivent pas s'analyser en tant qu'éléments indépendants mais par rapport au contexte où elles sont inscrites107. Il propose sa définition dans l'extrait suivant :

[…] constructions géopolitiques datées, multi-scalaires et multi-fonctions – limites politiques, fiscales, souvent linguistiques, militaires... Elles seront abordées aussi en distinguant les questions du dehors – relations internationales de proximité entre des États, rapports entre ethnies... [...] et les questions du dedans – effets internes des tracés, processus de construction nationale ou régionale108 .

Les effets des tracés concernent notamment les individus mêmes qui habitent et parcourent ces territoires définis par des divisions frontalières. Ainsi, le philosophe Philippe Fontaine fait un parallèle entre le « processus d'individuation » de tout organisme

102 Yves Lacoste définit la notion de géopolitique comme: « rivalité de pouvoirs sur des territoires ». Il place l'origine de la géopolitique dans le contexte militaire d'une Allemagne encore fragmentée. En 1820, les professeurs et instituteurs enseignaient la géographie et l'histoire, et promouvaient déjà l'idée d'une unité.

Les élèves des instituteurs prussiens ont appris, dans leurs excursions sur le terrain, à utiliser les cartes, qu'ils ont utilisées plus tard en tant qu'officiers dans les combats de guerre. Yves Lacoste, « Le dépérissement de l'idée de frontière ? », op. cit., p. 131-132. 103 Ibid., p. 131. 104 Bernard Reitel, « Frontière ». Hypergeo [en ligne], [consulté le 26/03/2013]. Disponible sur le web <http://www.hypergeo.eu/spip.php?article16>. Sur l'histoire des frontières, cf. Gilles Rouet, « Identités & frontières : passages & interdits » in François Soulages (dir.), Géoartistique & Géopolitique : Frontières,

Paris : L'Harmattan, 2013, p.15-21. 105 Michel Foucher, L'obsession des frontières, Paris : Perrin, 2007, éd. rev. et argum, 2012, p. 19. 106 L'auteur dit : « […] des constructions géopolitiques datées. Les frontières sont du temps inscrit dans l'espace ou, mieux, des temps inscrits dans des espaces. » Ibid., p. 25. Et aussi dans : Michel Foucher,

Fronts et frontières : Un tour du monde géopolitique, Paris : Fayard, 1988, p. 11. 107 Ibid., p. 25. 108 Ibid., p. 16.

43

vivant et les frontières politiques internationales. Il définit la frontière comme une « démarcation » qui distingue entre le dehors et le dedans, entre le familier et l'étranger, le connu et l'inconnu, le proche et le lointain109. Cette dualité est attachée au territoire où un organisme vivant, un homme ou une société se place pour y habiter, pour construire un monde qui lui est familier et pour se protéger de ce qui est différent110. À ce propos Philippe Fontaine affirme: « Il est remarquable que la genèse du vivant procède par différenciation et donc par discrimination spatiale ; tout organisme se doit de se protéger de l'extérieur au moyen d'une ''frontière'', qui à la fois sépare et met en relation, comme le font la peau ou la membrane111 . »

Le professeur Didier Bigo met en question ces approches classiques de la notion de frontière qui, selon lui, ont dominé la discussion des sciences politiques entre les années 1930 et 1980. Ces approches en sciences politiques reflètent les processus historiques et politiques ayant conduit les États-nations modernes à se définir essentiellement comme des territoires limités et fermés112 ; Ce sont donc des frontières d'États qui ont pour but de maintenir le territoire fermé : il faut maîtriser l'intérieur et les flux qui viennent de l'extérieur et protéger l'intérieur de l'hostilité de l'extérieur113. Cette délimitation contrôle et sépare, non pas seulement l'intérieur de l'extérieur, mais les individus entre eux, ceux qui appartiennent à un territoire déterminé et ceux qui ne lui appartiennent pas. Didier Bigo utilise les adjectifs « homogène », « continu », « «fixe » pour caractériser cette conception classique de frontière-ligne114 .

En outre, il identifie deux approches alternatives différentes de la conception de frontière. L'une, qui promulgue la disparition des frontières par la progression et les processus de la mondialisation115. Et l'autre, à propos de laquelle réfléchissent et s'accordent les professionnels de plusieurs disciplines comme la biologie, l'économie, la sociologie, la philosophie, ainsi que des spécialistes de la géopolitique. Cette deuxième

109 Philippe Fontaine, « Des frontières comme ligne de front : une question d'intérieur et d'extérieur.

Éléments de sociotopologie », Cités, Murs et frontières : De la chute du mur de Berlin aux murs du XXIe siècle, PUF, 2007, (n° 31), p. 119 et 122. 110 Ibid., p. 120. 111 Ibid., p. 120-121. 112 Cf. Benedict Anderson, Imagined communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,

Londres, Verso, 1991. 113 Didier Bigo, « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », Ceriscope: Frontières [en ligne], 2011 [consulté le 27 mars 2013]. Disponible sur le web <http://ceriscope.sciencespo.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete>. 114 Ibid., p. 6. 115 Ibid., p. 8. À propos des processus de Mondialisation en relation aux frontières, cf. Frédérick Douzet,

Béatrice Giblin, « Des frontières indépassables ? », in Frédérick Douzet, Béatrice Giblin (dir.), Des

Frontières indépassables? Des frontières d'états aux frontières urbaines, Paris : Armand Colin, 2013, p. 14-15.

44

approche n'associe pas la notion actuelle de frontière à « la gestion de la mobilité » et au contrôle du territoire. Ils la considère comme mouvante et hétérogène par rapport aux individus qui la traversent. C'est l'idée de la frontière entre ligne et réseau, « pixellisée », avec une fonction préventive116 où les points de contrôle et de passage117 se multiplient, se « délocalisent » et se « dématérialisent ». Dans le domaine du contrôle de la mobilité des personnes, les points de contrôle se multiplient, par exemple, en centres de détention, bases de données et zones d'attente aéroportuaires118 . Cette approche met en avant une conception de la frontière en termes de communication, de circulation, d'échange et de discontinuité, plutôt qu'une idée de distance et de fermeture totale119 . Ainsi, Didier Bigo réfléchit au problème de la notion de frontière comme ligne, en essayant d'élargir sa définition et de la détacher des approches les plus classiques, où elle est attachée au territoire. Il affirme en s'interrogeant :

La frontière est-elle une ligne continue séparant et démarquant des entités, des objets solides ou un point de passage, de transformation, de changement imperceptible d'états au sens physique du terme dont le caractère solide, liquide ou gazeux modifie la capacité à séparer ou même trier, canaliser ? […] Est-elle, selon un langage marin et de philosophe, une série de lignes brisées ou poreuses120 […].

La chercheuse Karoline Postel-Vinay dira que la frontière, dans le contexte des relations internationales, disjoint, met en commun et rapproche121. En revanche, pour Michel Foucher, cette idée de « bonne » frontière « […] ouverte mais protectrice, lieu d'échanges et de contacts122 [...] » est inexistante. Avec cette affirmation, Michel Foucher introduit un doute qui montre la complexité de la question des frontières aujourd'hui: À quelles réalités correspondent actuellement la vision alternative de Didier Bigo d'une frontière comme contact et circulation? Dans quelle mesure cette idée alternative s'est libérée de la fonction classique de séparation?

Par la suite, Michel de Certeau, dans le chapitre Récits d'espace, étudie la frontière telle qu'elle apparaît comme étant l'une des figures narratives du récit : « Dans le récit, la frontière fonctionne comme tiers. Elle est un ''entre-deux'', - un ''espace entre deux'' [...]

116 Ibid., p. 12. 117 Ibid., p. 9. 118 Ibid., p. 10-11. 119 Ibid., p. 7-8. 120 Ibid., p. 3. 121 Karoline Postel-Vinay, « La frontière ou l'invention des relations internationales », op. cit., [en ligne]. 122 Michel Foucher, Fronts et frontières, op. cit., p. 9 et 11.

45

Lieu tiers, jeu d'interactions et d'entre-vues, la frontière est comme un vide, sym-bole narratif d'échanges et de rencontres123 . » Sa conception est fondée sur l'idée du récit comme une pratique qui procure un espace pour entamer des actions124 . En bref, l'idée centrale de Michel de Certeau en ce qui concerne la frontière, conçue comme des interactions entre les éléments du récit, se résume dans le passage suivant : « Paradoxe de la frontière : créés par des contacts, les points de différenciation entre deux corps sont aussi des points communs. La jonction et la disjonction y sont indissociables125. [...] »

Tant Didier Bigo que Michel de Certeau montrent, d'une certaine façon, les limites de la notion classique de la frontière géopolitique: celle-ci n'est plus la distinction protectrice d'un dehors et d'un dedans du territoire, d'origine guerrière, ni liée nécessairement au contrôle et aux États. La frontière n'est pas seulement la limite, la démarcation des bords entre deux choses ou entre deux états de choses, elle participe aussi au passage d'un état à un autre.

Pour essayer de mieux comprendre les idées de Didier Bigo et de Michel de Certeau, et les articuler à la notion d'entre-deux comme frontière que nous élaborons, considérons maintenant deux exemples, la vidéo Klodi d'Adrian Paci et l'action The Loop de Francis Alÿs, dans lesquelles la problématique de la circulation entre les frontières internationales est évidente. L'étude de ces deux projets nous permet de relever que, face à cette problématique, chaque artiste a une façon particulière de montrer le passage des frontières.

2.1.1 Klodi et The Loop

La vidéo en couleur d'Adrian Paci intitulée Klodi, réalisée en 2005 pour l'exposition au P.S.1 Contemporary Art Center à New York126, présente la narration du voyage d'un homme albanais appelé Klodi127. Pendant 40 minutes, le protagoniste raconte les particularités de son périple entre l'Italie, le Mexique et les États-Unis, en passant par l'Allemagne et la Bulgarie. Son voyage est déterminé par des circonstances économiques et

123 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 187. 124 Ibid., p. 171 et 183. 125 Ibid., p. 186. 126 La vidéo Klodi a été réalisée pour la première exposition individuelle d'Adrian Paci dans un musée à New

York. Elle a eu lieu du 23 octobre 2005 au 23 janvier 2006, sous le commissariat d'Amy Smith-Stewart.

Adrian Paci, MOMA PS1: Exhibitions [en ligne], [consulté le 8 janvier 2014]. Disponible sur le web <http://momaps1.org/exhibitions/view/91>. 127 Cette vidéo établit un parallèle entre l'expérience migratoire d'Adrian Paci et celle du protagoniste de la vidéo. Ibid., [en ligne] et Adrian Paci, Vies en transit, Dépliant de l'exposition No. 101, Paris : Jeu de

Paume, 2013, non paginé.

46

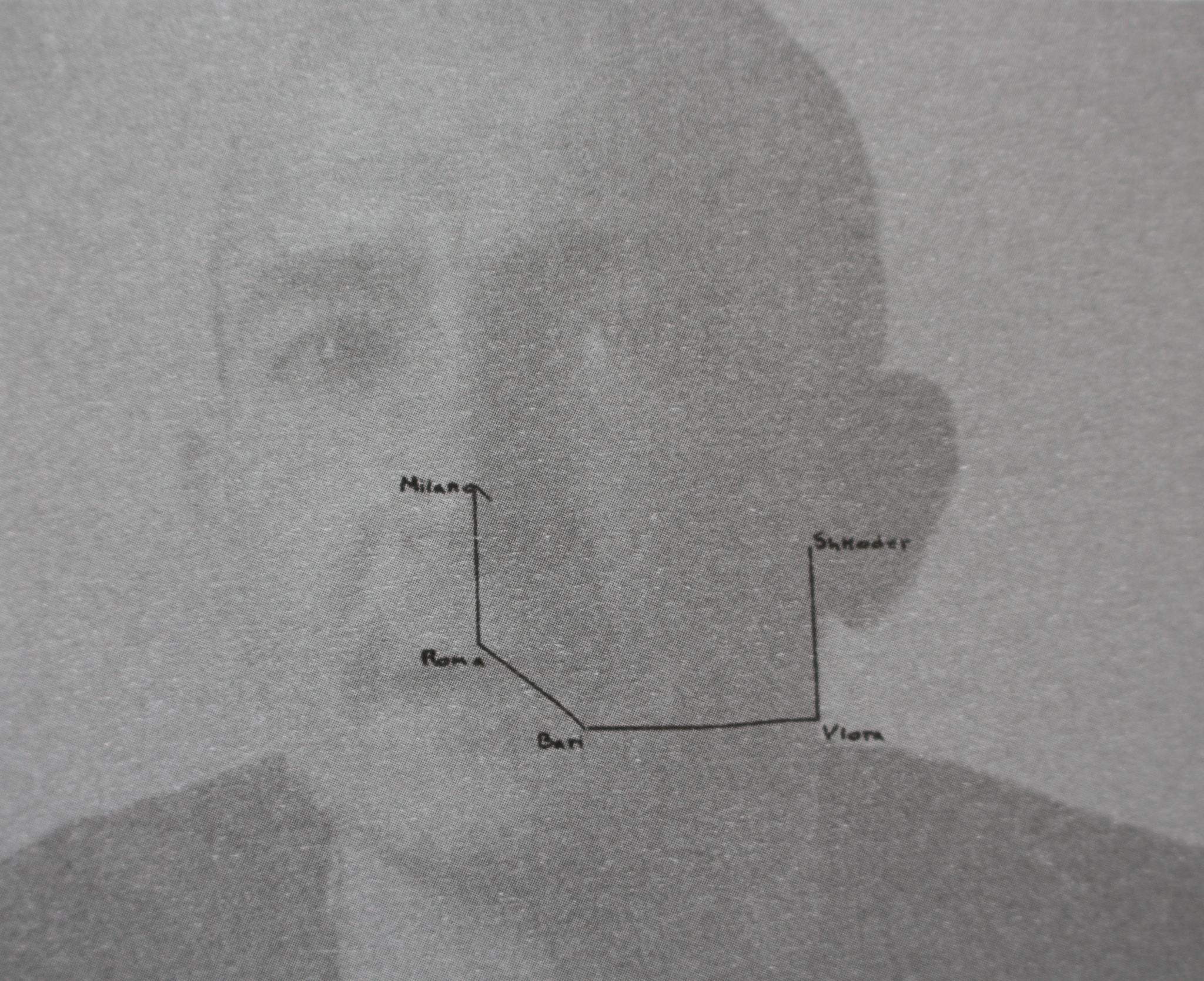

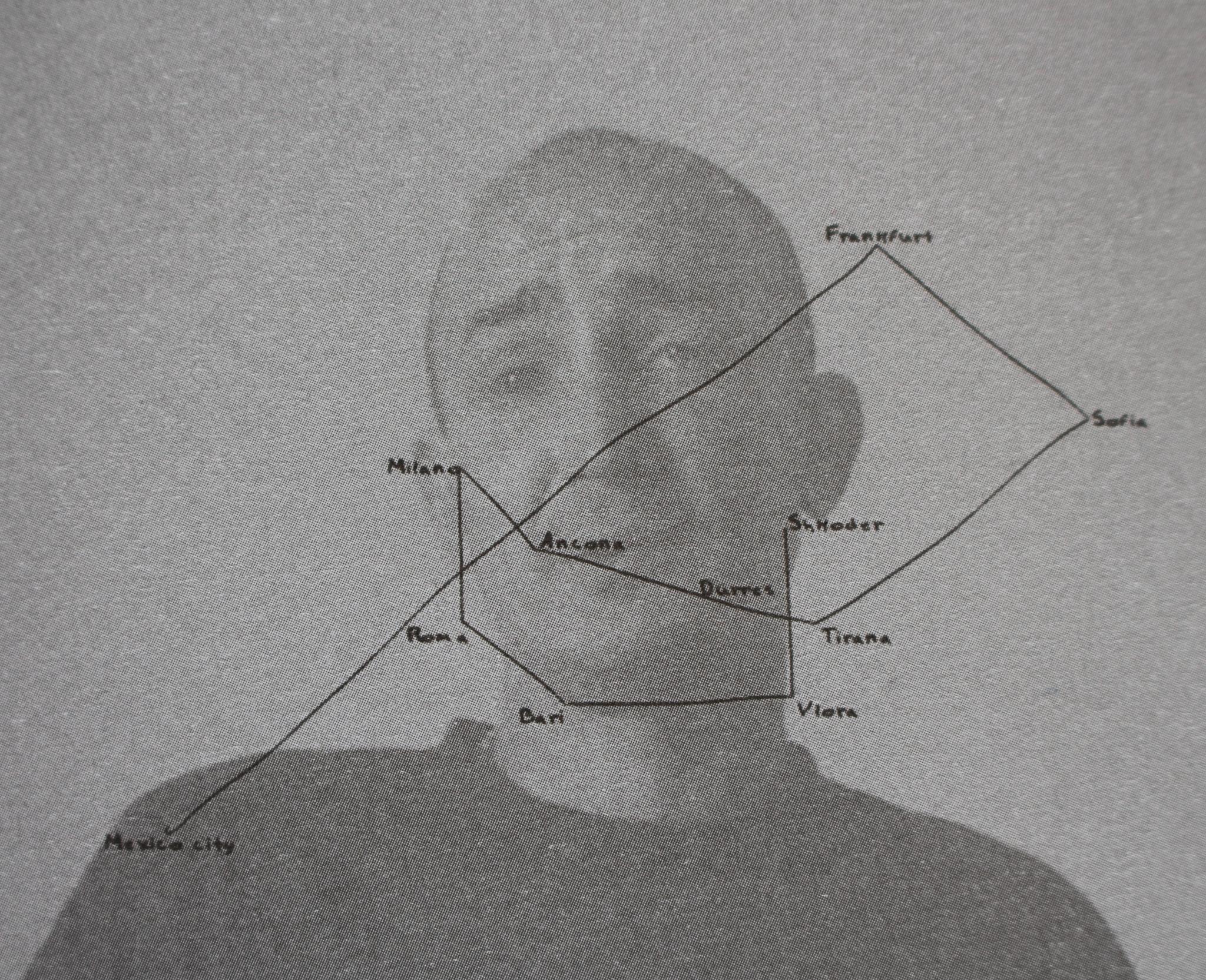

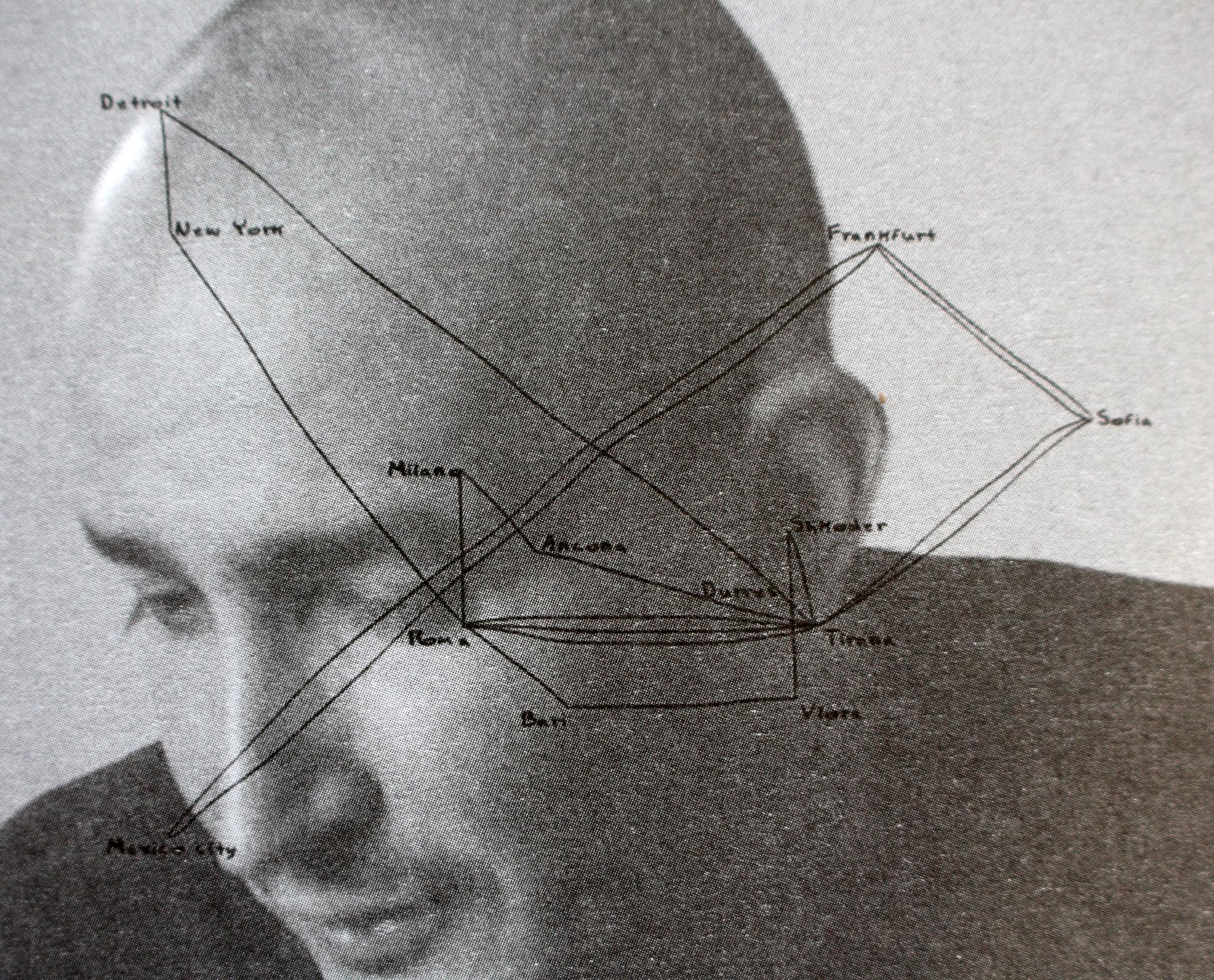

politiques128. Un plan rapproché montre Klodi qui raconte son histoire face à la caméra. Sur cette image se superpose une sorte de cartes ou diagrammes, fait à la main, avec les noms des villes et des lignes. Ces lignes signalent des trajets parcourus entre les villes. Elles composent des figures géométriques irrégulières fermées indiquant des trajets doubles ou triples. Cela veut dire qu'un même trajet, comme par exemple entre Francfort et Sofia, a été parcouru plusieurs fois. Une première carte présente une ligne simple qui montre la route allant depuis la ville de Shkodër en Albanie jusqu'à la ville de Milan en Italie en passant par la ville albanaise de Vlora et les villes italiennes de Bari et de Rome. Autres deux cartes, avec plus de villes et de lignes, vont apparaître, sur le visage de Klodi pendant qu'il parle. La vidéo présente aussi quelques plans de Klodi sans aucune superposition de cartes sur son visage.

Image 18 : Adrian Paci, Klodi, 2005, Vidéo, couleur, son, 40'

128 Ibid., non paginé.

47

Image 19 : Adrian Paci, Klodi, 2005

Image 20 : Adrian Paci, Klodi, 2005

48

C'est à travers sa manière particulière de construire la vidéo que l'artiste raconte le périple de Klodi : l'histoire racontée, dans une tonalité tantôt dramatique tantôt absurde129 , est accompagnée par les mouvements naturels du corps que Klodi fait en parlant, et par les noms des villes et les lignes qui se superposent sur son visage. Cette superposition est faite de telle façon que l'image est composée de trois couches. La première est la carte des parcours entre les villes. La deuxième couche est l'image du mouvement de Klodi racontant son histoire. Entre ces deux couches antérieures, il y a une autre, qui est comme un espace vide. Le vide de la non coïncidence entre les déplacements réels de Klodi en passant les frontières des différents pays et les déplacements représentés par les lignes sur la surface plate et presque transparente des cartes. C'est comme si les déplacements à l'échelle humaine, avec leur temps, leur rythme et leurs caractéristiques sociales, économiques et politiques particulières, ne correspondaient pas avec la réalité simplifiée des marquages et des délimitations dessinés sur une carte.

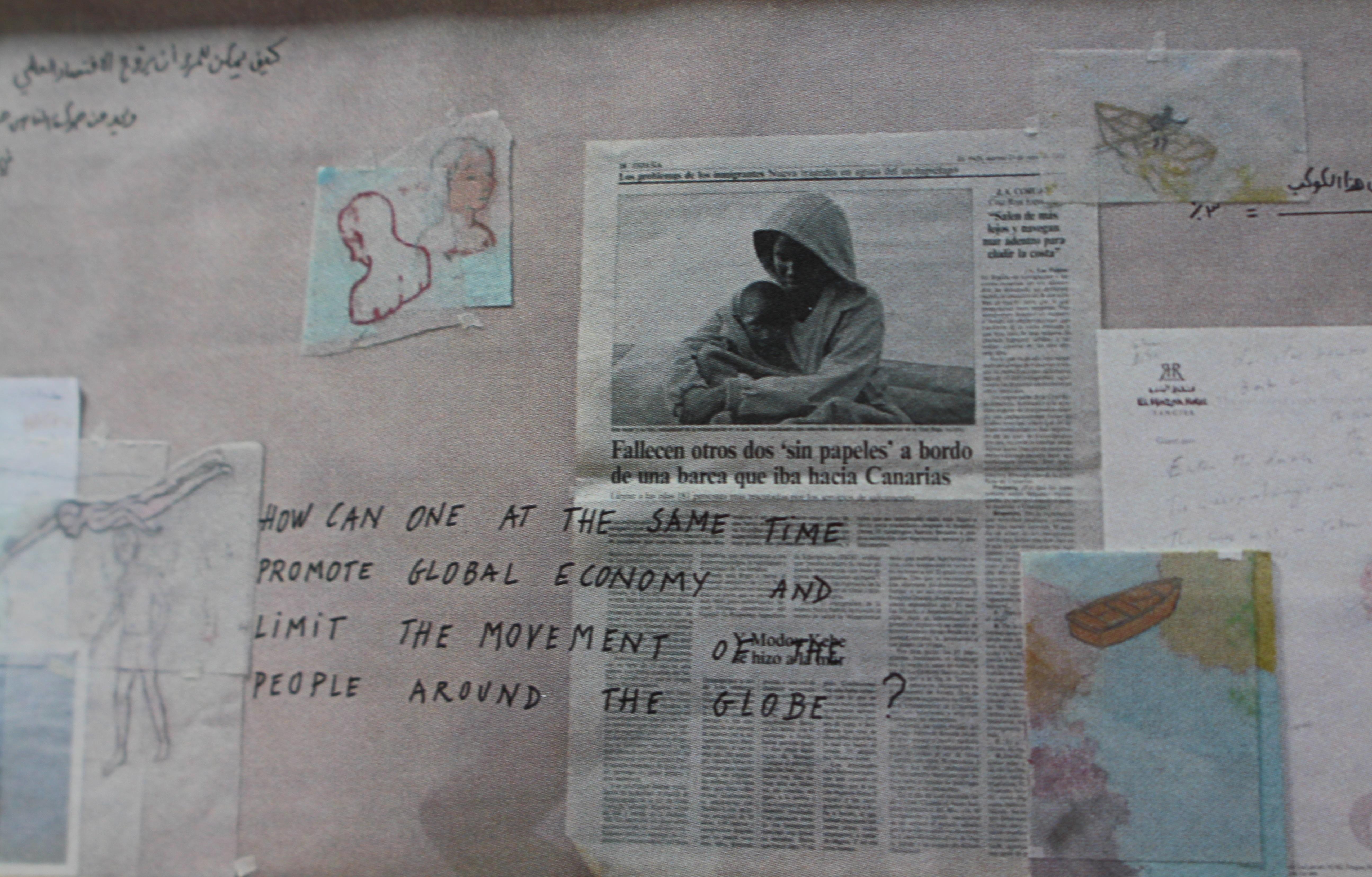

Concernant le même sujet, Francis Alÿs se pose la question suivante, à partir de l'action Don't cross the bridge before you get to the river, réalisée au détroit de Gibraltar en 2008 : « Comment peut-on simultanément promouvoir une économie globale et limiter les déplacements des personnes au niveau mondial130 ? »

Francis Alÿs a développé plusieurs projets autour de la problématique des frontières et des lignes de marquage131 . L'action The Loop (La Boucle) est un de ces projets, réalisé en 1997, pour le Festival binational d'art contemporain InSite132 , événement préparé par les villes de San Diego aux États-Unis et de Tijuana au Mexique. Francis Alÿs a observé que les spectateurs du milieu de l'art133, aussi bien que les citoyens américains, pouvaient

129 Ibid., non paginé. 130 Cette question apparaîtra dans une vitrine avec plusieurs documents et dessins, lors de l'exposition de l'action Don't cross the bridge before you get to the river de Francis Alÿs, à Marrakech, en novembre 2009.

Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 27. 131 Par rapport aux frontières, les actions : Bridge/Puente réalisée entre Kay West aux États-Unis et La

Havane, en 2006, Retoque/Painting dans l'ancienne zone du canal de Panama en 2008 ; les vidéos

Children's Game # 2 : Ricochets faite à Tanger au Maroc en 2007 ; Watercolor, en Turquie et en Jordanie en 2010 ; Children's Game # 13 : Piñata, à Oxaca au Mexique en 2012. Cette problématique est, aussi, le fil conducteur de l'exposition collective Expats/Clandestines au Centre d'art contemporain Wiels à

Bruxelles, dans laquelle Francis Alÿs a participé en 2007 avec l'œuvre Ambulantes faite à Mexico depuis 1992 jusqu' à aujourd'hui, même si nous pouvons dire que cette série de photos montrent plutôt des marquages dans la ville ou des frontières urbaines. 132 Russell Ferguson dit que le nom de l'exposition est inSITE. Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 11. Le nom de l'exposition est border selon le catalogue de l'exposition Francis

Alÿs : El profeta y la mosca, Museo nacional Centro de arte Reina Sofía. Madrid : MNCARS, 2003, p. 100. 133 Cela fait référence seulement aux gens du milieu de l'art que par leurs nationalités peuvent rentrer aux

États-Unis sans un visa.

49

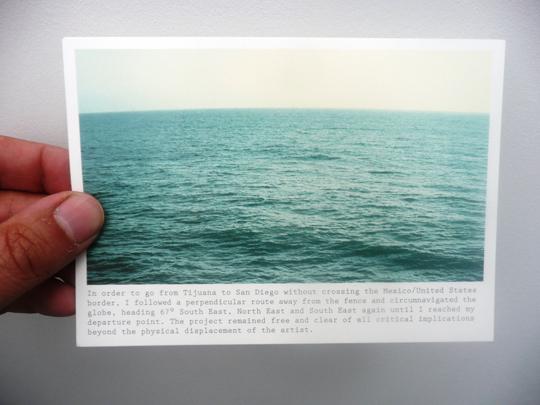

passer d'une ville à l'autre sans problème, tandis que les mexicains n'y étaient pas autorisés. The Loop est une action qui consistait à contourner le passage d'une ville, Tijuana, à l'autre, San Diego, sans traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pour ce faire, Francis Alÿs est passé de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale : de San Diego à Mexico et après au Panama. Ensuite, il a traversé l'Amérique du Sud jusqu'à Santiago au Chili et il est reparti, en traversant l'Océan Pacifique, pour Auckland en Nouvelle-Zélande, puis pour Sydney en Australie. Et de là en l'Asie. Il a parcouru l'Asie de l'est, du sud au nord, en passant par les villes de Singapour, Bangkok, Rangoon, Hong Kong, Shanghai et Seoul. Depuis cette dernière ville, l'artiste a voyagé vers l'Amérique du nord, à Anchorage en Alaska et le même jour il est parti pour Vancouver au Canada. Quelques jours après, il est passé à Los Angeles et finalement il est arrivé à San Diego. Le voyage a duré trentecinq jours. Avec cette action, l'artiste a mis l'accent sur la problématique de la circulation entre les deux pays, en proposant une solution absurde et en réfléchissant à l'absence de regard critique de la part des artistes contemporains quand ils voyagent134. L'artiste a financé son périple avec l'argent que le festival InSite lui avait attribué pour son projet.

Selon le commissaire Russell Ferguson, ce voyage est une version à plus grande échelle des promenades de l'artiste dans son quartier à Mexico avec laquelle il essaie de donner forme au principe d'« effort maximum, résultat minimum »135 qui sera travaillé plus tard dans l'action When Faith Moves Montains (Cuando la fe mueve montañas136) fait à Lima en 2002.

The Loop a été documenté par des objets et des documents produits pendant le voyage, par exemple des mails entre l'artiste et un des organisateurs de l'événement, une carte postale qui reproduit le voyage avec un plan du parcours et une photo, éditée pour l'action. Dans cette carte, l'artiste a écrit que cette action n'avait pas de significations critiques autres que les significations de son déplacement physique137 . De plus, il s'est déclaré en tant que « touriste professionnel » dans un contrat qu'il a établi lui-même pour cette action avec l'institution organisatrice de l'événement138 .

134 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 22 et 87. 135 Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 11. 136 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 87. 137 Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 100. 138 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 19 et 24.

50

Image 21 : Francis Alÿs, Document éphémère pour Don't Cross the Bridge Before You Get to the other River (titre de travail), 2008

Image 22 : Francis Alÿs, The Loop, Tijuana-San Diego, 1997, Documents éphémères d'une action

51

Dans ces deux projets que nous venons de décrire, les déplacements dans l'espace d'Adrian Paci et de Francis Alÿs construisent d'autres manières de réfléchir à la notion de frontière et à la question de son franchissement. Ces déplacements dans l'espace proposent des frontières qui sont en même temps des frontières entre les États perméables et fermées, c'est-à-dire, dans le cas de la vidéo Klodi et de l'action The Loop, le passage est déterminé par la nationalité ou par le statut de la personne qui passe ou qui veut passer les frontières. Mais ces frontières sont aussi poreuses, elles sont donc des points de contact, de circulation et de blocage.

À ce point de notre réflexion, nous pouvons nous demander : Quel est donc le rapport entre ces déplacements dans l'espace et la notion de frontière ?

Pour aborder cette question, nous reprendrons la réponse d'Adrian Paci à l'interrogation de Chantal Akerman dans le projet Tarzan & Jane139 .

« Akerman : Les frontières sont-elles une limite ou une ressource? Paci : Les deux. Les frontières sont évidemment une limite. Mais elles cessent d'être une limite et deviennent une ressource précisément lorsque vous décidez de les traverser140 . »

2.2 Le déplacement dans l'espace en tant que geste politique

Comme nous l'avons précisé auparavant, Adrian Paci et Francis Alÿs font des actions dans l'espace. Des individus, des corps humains se déplacent dans l'espace. Ce sont des corps d'hommes, de femmes ou d'enfants. Dans le cas de Francis Alÿs, il y a parfois un chien qui accompagne l'homme qui marche, un chien tout seul ou plusieurs chiens141. Ces déplacements dans l'espace, nous allons les caractériser comme des gestes politiques. Ce composant politique est présent dans les thématiques de leurs projets artistiques car ils

139 Tarzan & Jane est une rencontre entre deux artistes et un projet fait spécialement par la revue Domus et

Wrong Gallery, dirigé par Maurizio Cattelan, Massimiliano Giany et Ali Subotnick. 140 « Akerman : Are borders a limit or a ressource ? Paci : Both. Borders are obviously a limit. But they stop being a limit and become a ressource precisely when you decide to cross them. »

« Tarzan & Jane : Frontiere : Chantal Akerman e Adrian Paci/ Tarzan & Jane : Borders : Chantal

Akerman and Adrian Paci », Domus, Janvier 2007, n° 899, p. 129. 141 Il y a des chiens, par exemple, dans la série photographique Sleepers réalisé depuis 1999 à Mexico, dans l'animation The Last Clown de 2000, dans l'action Untitled (Bandera), 2006. Il y a aussi, selon l'expression de Mark Godfrey, le « chien magnétique » avec des roues de l'action The Collector (Colector), 1990-1992. Pour savoir plus à propos des chiens dans l'œuvre de Francis Alÿs, cf. Miwon

Kwon, « Les chiens et la ville », in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 181-182 et Le Centre

Historique de la ville de Mexico (texte de Carlos Monsiváis, images de Francis Alÿs), trad. espagnolfrançais Gilles Bert, publié à l'occasion de l'exposition Francis Alÿs. La Cour des Miracles, Wolfsburg,

Kunstmuseum ; Nantes, Musée des Beaux-Arts, Madrid : Turner, 2005, p. 86-89.

52

manifestent des malaises et des problèmes sociaux, économiques et politiques actuels142 liés aux migrations, aux déplacements, aux frontières, à l'identité recomposée, aux propos tronqués de la modernité au Mexique et en Amérique latine chez Francis Alÿs143, à la réalité albanaise chez Adrian Paci, à l'exil, entre autres. Ces problématiques sont traitées, par exemple, dans la série photographique Ambulantes de Francis Alÿs, laquelle montre des vendeurs pauvres qui poussent leurs charrettes chargées d'objets ou qui les portent en marchant dans les rues de Mexico. Ce type d'archive photographique montre des « pratiques économiques informelles et des usages alternatifs de l'espace public144 » à Mexico145. Dans le cas d'Adrian Paci, l'escalier d'embarquement, aussi bien que le titre de l'œuvre en italien Centro di permanenza temporanea, nous renvoient aux centres de détention des étrangers en situation irrégulière et aux zones de contrôle des aéroports.

L'idée qui consiste à concevoir le déplacement dans l'espace comme geste politique est présente depuis le début de la pratique artistique des deux artistes, étant donné qu'Adrian Paci et Francis Alÿs ont émigré de leurs pays d'origine aux pays dans lesquels, aujourd'hui, ils habitent et travaillent. Cette espèce d'exil est présente dans leurs travaux artistiques, même si aucun des deux ne prétend faire des œuvres autobiographiques. Nous pouvons le voir, notamment dans l'action Turista de Francis Alÿs faite à Mexico en 1994 et dans la première vidéo d'Adrian Paci, intitulée Albanian Stories, réalisée en 1997146 .

Pourtant, cette dimension politique n'est pas présente uniquement dans les thématiques et les problématiques que leurs projets soulèvent. Elle est aussi présente dans la manière dont ces déplacements dans l'espace sont construits par les artistes dans leurs œuvres. C'est pourquoi, nous pouvons ajouter que même si les deux artistes, Francis Alÿs et Adrian Paci, ont travaillé dans des zones frontières ou autour de la notion de frontière en tant que thématique dans plusieurs projets, ils choisissent de partir, dans ce domaine, du point où la notion de frontière s'approche de la notion d'entre-deux, pour franchir les frontières : ils traversent les frontières par la construction d'un récit, tissé entre réalité et fiction. Pour préciser cette idée et montrer comment les artistes construisent ce récit, nous allons

142 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 9 et Adrian Paci : Transit, op. cit. p. 28 et 32. 143 Ibid, p. 19. 144 Expats/ Clandestines : Saâdane Afif, Francis Alÿs, Nairy Baghramian, André Cadere, Gabriel Kuri,

Moshekwa Langa, Chen Zhen (commissaire : Anne Pontégnie), Bruxelles : Wiels Centre d'art contemporain, 2007, p. 11. 145 Francis Alÿs et Carlos Monsiváis ont fait un livre à ce sujet. Les textes sont de Carlos Monsiváis, écrivain et chercheur mexicain, et les images sont de l'artiste. Le titre du livre est Le Centre Historique de la ville de Mexico, cf. Bibliographie. 146 La description et l'analyse de ces deux projets se trouvent dans le chapitre 3 « L'entre-deux du voyage et de l'exil » de ce mémoire.

53

examiner l'action The Green Line de Francis Alÿs et la vidéo A Real Game d'Adrian Paci.

2.2.1 The Green Line et A Real Game

The Green Line (La ligne verte) est un projet et une action fait par Francis Alÿs à Jérusalem en 2004. Cette action est une version de l'action The Leak fait à Sao Paulo en 1995, cette dernière étant comprise comme un geste poétique, comme une façon de laisser une trace physique de l'action de marcher147, ainsi que comme une continuation de l'action collective When Faith Moves Mountains faite à Lima en 2002148 .

Dans l'action The Green Line, Francis Alÿs parcourt l'ancien marquage entre Jérusalem est et ouest en portant à la main un pot de peinture verte percé et retrace la ligne en laissant couler la peinture. La ligne verte est le nom qui a été donné au marquage résultant de l'armistice signé en 1949 entre Israël et ses voisins arabes à la fin de la première guerre israélo-arabe (1948-1949).

Image 23 : Francis Alÿs, The Green Line

147 Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 143. 148 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 24.

54

Image 24 : Francis Alÿs, The Green Line, Jérusalem, 2004, Documentation vidéo d'une action

La couleur verte est déterminée par la couleur du crayon qui avait été utilisé pour dessiner la ligne sur la carte au moment des concertations de paix. Pour comprendre la dimension de l'action de Francis Alÿs à Jérusalem, il faut rappeler quelques événements présents dans ce contexte politique. En 1947, par conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies, un État juif et un État arabe devaient se constituer ; et la ville de Jérusalem et les lieux saints devaient acquérir un statut international particulier. Après cette recommandation, le 4 mai 1948, seulement un État s'est constitué, celui d'Israël; cet acte a eu pour conséquence, entre autres, l'expulsion massive des Palestiniens hors du territoire israélien. Les États arabes se sont opposés à cette expulsion et à la création de l'État d'Israël149. La guerre israélo-arabe de 48 s'est soldée par la faillite des pays arabes et par le traçage de la ligne verte sur une carte par le générale israélien Moshe Dayan, laquelle sera la frontière extérieure israélienne jusqu'en 1967. L'architecte et professeur israélien Eyal Weizman dit dans son essai « La carte 1 : 1 » à propos de cette ligne : « Cette ligne, indiquée sur la plupart des cartes palestiniennes et internationales (mais sur très peu de cartes israéliennes officielles) a été dévorée, brouillée et effacée par la réalité de la construction de Jérusalem en expansion constante150 .»

Francis Alÿs a utilisé 58 litres de peinture verte pour marquer 24 km de ligne. Cette action est documentée dans une vidéo qui a été montrée après à onze personnes, historiens, journalistes, anthropologues, architectes, cinéastes, militants ; ceux-ci ayant différents positions politiques. Ces personnes ont été invitées à faire une analyse spontanée de l'action de Francis Alÿs. Ces commentaires sont inclus dans la vidéo en voix off et dans les sous-titres en anglais. Le résultat est une installation-vidéo dans laquelle le spectateur peut choisir l'analyse à écouter. Les images de la vidéo sont toujours les mêmes. Il y a aussi l'option qui consiste à visionner la vidéo sans aucun commentaire151 .

Selon le commissaire Mark Godfrey, The Green Line a plusieurs interprétations. D'une part, cette action évoque un parallèle entre l'ancienne ligne verte et l'établissement de nouvelles frontières dans ce territoire, tel que la construction du mur de séparation fait par Israël. Une deuxième interprétation de l'action est celle de signaler le caractère « obsolète » de la frontière comme ligne dans l'actualité ; selon Eyal Weizman, les frontières disputées en Israël sont tridimensionnelles152. Cela veut dire qu'il y a des désaccords entre israéliens

149 Serge Cordellier (dir.), Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, 2e éd. augm., Paris : La

Découverte, 2000, 2002, p. 373 et 564. 150 Eyal Weizman, « La carte 1:1 », in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p 175. 151 Pour expérimenter le dispositif cf. Francis Alÿs, The Green Line, vidéo couleur, son, 17:34 min,

Jerusalem, 2004. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/greenline/>. 152 À propos de cette caractéristique, Eyal Weizman affirme : « […] le rez-de-chaussée étant accessible

56

et palestiniens par rapport aux corridors des immeubles ou aussi des étages. Comme troisième interprétation, l'action de l'artiste peut être interprétée comme une contrefaçon de la nature arbitraire, douteuse et brutale des frontières et de « tous les actes de cartographie153 ». D'autre part, l'action et la ligne dans sa fugacité et fragilité peuvent désigner la possibilité de l'effacement de toutes les frontières à Jérusalem et la réorganisation et la répartition du territoire par la population. Une dernière interprétation, plus proche de l'idée de l'artiste, est celle d'établir un lien entre le titre, The Green Line et le sous-titre du projet Sometimes doing something poetic can become political and sometimes political can become poetic (Parfois, faire quelque chose de poétique peut devenir politique et parfois, faire quelque chose de politique peut devenir poétique). D'après Mark Godfrey, le dispositif de l'installation-vidéo amplifie le projet de Francis Alÿs en le transformant en « une sorte d'arène ouverte au débat et aux dissensions154 [...] ». Cela veut dire qu'avec ce dispositif, l'artiste voulait susciter des réactions de la part des principaux auteurs du conflit en leur donnant la parole.

L'entre-deux en relation avec la frontière est précisément ce que l'action de Francis Alÿs, offre au regard ou élabore, dans toute la complexité que nous venons d'énoncer. Cette ligne verte, sinueuse et sensible à l’action du temps, aux pas des passants et à l'intempérie, montre une couche d'histoire ; elle fait remonter l'ancienne carte à la surface de la ville155 . L'action nous rappelle comment la ligne a été effacée, est redessinée par l'artiste et sera de nouveau effacée. La vidéo avec les analyses en voix-off, montre une ligne qui se construit peu à peu, elle prend corps entre l'image et la narration des voix, nous révèle un entredeux. Selon Didier Bigo, la frontière ne permettrait pas ces superpositions : « […] la frontière permettrait de ne pas se tromper. Elle aurait valeur de certitude par sa valeur logique de « ou exclusif », […]. On est à l'intérieur ou à l'extérieur , il est impossible d'être dans les deux lieux à la fois156 . » Contrairement à l'entre-deux, qui est cet instant où c'est possible que le passé et le présent, le fixe et l'éphémère, la réalité et la fiction cohabitent.

À propos de A Real Game d'Adrian Paci il y a peu d'information et d'analyses. Même si

depuis le quartier musulman et appartenant à l'État palestinien et les étages supérieurs étant accessibles par le quartier juif et appartenant à l'État juif. » Eyal Weizman, « La carte 1:1 », op. cit., p 177. 153 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 25. 154 Ibid., p. 25. 155 Dans un sens similaire à notre idée, Eyal Weizman dira : « Laisser couler de la peinture le long de cette ligne sur la surface de la ville, c'est transformer, pour le temps de la marche, le territoire en une carte, une carte à un pour un, aussi grande et aussi détaillée que le territoire. » Eyal Weizman, « La carte 1:1 », op. cit., p. 176. 156 Didier Bigo, « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », op. cit., p. 6.

notre description se limite ici à la vidéo connue par internet, nous considérons que cette vidéo est un travail artistique significatif sur la question de la construction de la relation entre la notion d'entre-deux et la notion de frontière dans la pratique artistique d'Adrian Paci.

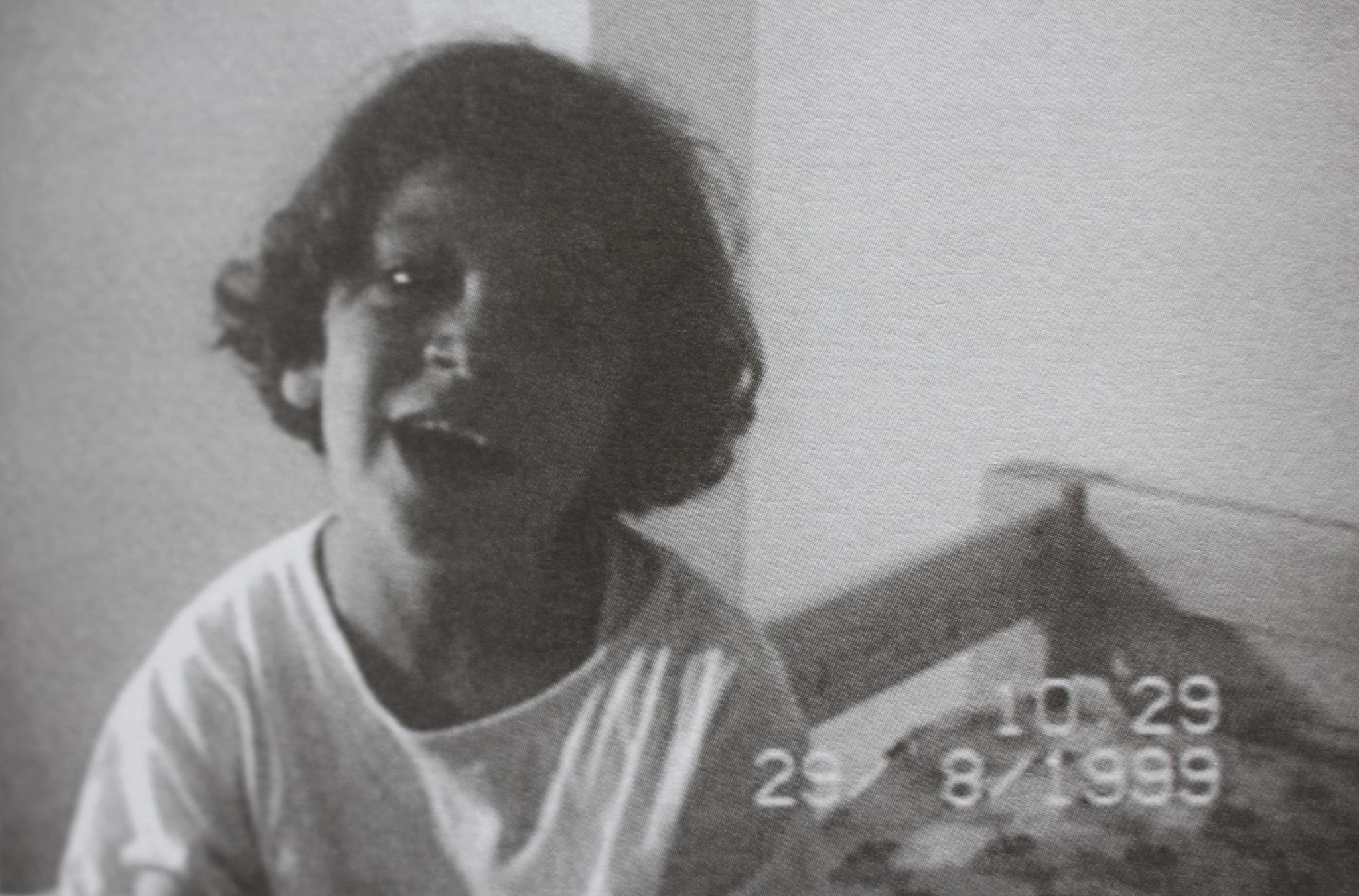

A Real Game157 (Un jeu réel) est une vidéo en couleur réalisé en 1999 par Adrian Paci. C'est une sorte de continuation de Albanian Stories, la première vidéo de l'artiste.

Pendant le temps de la vidéo, 6 minutes et 54 secondes, le spectateur voit un plan rapproché d'une des filles de l'artiste, Jolanda, qui répond aux questions posées par son père, Adrian Paci, qui tient la caméra vidéo en face d'elle. Adrian Paci est toujours hors champ.

Père et fille jouent au professeur et à l'élève. Jolanda, la petite fille, est l'élève et Adrian Paci est le professeur. La scène semble se dérouler dans la chambre de la fille. Pendant ce dialogue, Jolanda raconte la vie de la famille Paci dans son mouvement de l'Albanie vers l'Italie. La thématique de la vidéo en est l'immigration et le déplacement158 .

Image 25 : Adrian Paci, A Real Game, 1999, Vidéo, couleur, son, 6' 54''

157 Cf. Adrian Paci, A Real Game, vidéo couleur, son, 6:56 min., 1999. Disponible sur le web <www.youtube.com/watch?v=-5M7PawApK4 >. 158 Shoot the family (commissaire : Ralph Rugoff), Bloomfield Hills, Cranbrook art museum ; Knoxville,

Knoxville museum of art, Bellingham, Western gallery, New York : Independent Curators International, 2006, p. 38.

58

La vidéo démarre de la manière suivante : la caméra est en train d'enregistrer quand le dialogue commence. Jolanda pose une question à son père ; elle lui demande s'ils peuvent jouer au professeur et à l'élève. Ils se parlent en albanais. Et ils se mettent d'accord pour jouer le jeu en italien. Cette première partie de la vidéo met en évidence que la vidéo contient un double caractère, qu'elle se situe entre fiction et documentaire.

Le jeu commence. Ils se disent « Bonjour ». Ensuite, le professeur demande à Jolanda son prénom, son nom de famille, son âge. Après cette courte présentation, le professeur demande à Jolanda où elle est née. Jolanda répond qu'elle est née à Sienne. Le professeur affirme alors qu'elle est toscane (la région à laquelle la ville de Sienne appartient). Jolanda répond que non, qu'elle est albanaise (Jolanda est née réellement en Italie). Par la suite, la petite fille raconte qu'elle est retournée en Italie parce qu'elle avait peur des bandes qui tirent sur la population et la volent sans aucun contrôle en Albanie. Elle affirme les avoir vues et elle les décrit. Son récit inclut l'interaction, dans ces moments de danger, avec d'autres membres de sa famille tels que ses parents et sa tante. Après, le dialogue soulèvera les difficultés de l'immigration vécues par toute la famille, comme par exemple les emplois que ses parents ont pu avoir en tant qu'étrangers en Italie et comment leurs conditions de vie ont dramatiquement changé. Adrian Paci et sa femme étaient professeurs à l'université en Albanie. En arrivant en Italie, Adrian Paci travaillait comme restaurateur entre Torino et Milan ; parfois, il ne rentrait pas à la maison la nuit. Sa femme était baby-sitter et femme de ménage et s'occupait de leur maison et de leurs filles quand elle rentrait à la maison. Ensuite, Jolanda raconte que la famille ira en Albanie en vacances pour faire des démarches administratives. Elle dit : « […] nous irons là-bas pour Pâques parce que ma sœur n'a pas tout en ordre, elle n'a pas le certificat de naissance, elle doit envoyer ça de l'Albanie à Rome par la poste italienne, l'envoyer à l'ambassade italienne. » Finalement, Jolanda raconte qu'elle aime bien aller en Albanie, car là-bas il n'y a pas autant de voitures qu'à Milan, qu'elle peut rendre visite à ses amis toute seule, qu'ils peuvent emmener leurs jouets chez elle, qu'elle les invitent dans la maison qu'elle a, avec un grand jardin (cette dernière partie est, peut-être, à l'imagination de la petite fille.)

A Real Game montre, à travers l'histoire de cette fille de cinq ans, l'histoire réelle et complexe de beaucoup de migrants. Jolanda va et vient entre les deux pays, traverse les frontières, vit la violence, la peur, l'exil, l'identité partagée159, la bureaucratie en tant

159 Ce sont les thèmes qu'Adrian Paci travaille, d'après Edna Moshenson dans son essai « Sujets en transit » :

« […] l'expression des grands thèmes discursifs de son époque : mouvement, mobilité, transition, déplacement, identité, déracinement, immigration et hybridité culturelle. » Edna Moshenson, « Sujets en transit », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 44.

59

qu'étrangère, soit une vie quotidienne menaçante, risquée, instable et une maison de rêve160. Jolanda a survécu aux insurrections de 1997 qui avaient eu lieu en Albanie à cause de l'effondrement du système financier pyramidal, soutenu par le gouvernement de l'époque. Une grande partie de la population albanaise avait investi dans ce système frauduleux qui générait de l'argent rapidement par le moyen d'intérêts monétaires très élevés. Selon l'inattendu écroulement de ce système, les albanais sont restés, du jour au lendemain, dans la misère. C'est pourquoi, ils ont pris les armes par la force et la situation a tourné au cauchemar dans un chaos et une violence régnant dans tout le pays. Ces événements ont provoqué une grande vague migratoire vers l'Italie, similaire à celle qui s’était produite à l'époque de la transition vers la démocratie161 .

Si la ligne verte de Francis Alÿs soulève un entre-deux, le jeu-dialogue d'Adrian Paci va tisser l'entre-deux en faisant appel à la possibilité qu'à Jolanda d'habiter deux lieux en même temps. Dans son imaginaire, elle est en l'Albanie et en l'Italie et dans le présent, dans le passé et dans le futur. Cet entre-deux se construit aussi, pendant la durée de la vidéo, avec les mots de Jolanda et les images que le spectateur construit dans sa tête. Cette dernière idée a été élaborée par le critique d'art et commissaire albanais Edi Muka. D'après lui, dans les travaux d'Adrian Paci, la vidéo présente au spectateur une seule séquence et une seule action dans une seule image. En revanche, Edi Muka propose qu'il y ait comme une deuxième image, une autre couche qui s'ajoute, « l'image d'un monde qui se transforme lentement dans notre esprit » à partir de l'histoire de la petite fille. Il la nomme aussi « l'image comme double », comme « ce processus permanent de suture et de rupture entre visible et dicible162 » qu'est la manière d'Adrian Paci de tisser le récit.

Dans ce cas, l'idée d'un récit construit entre fiction et réalité est reliée à celle des déplacements dans l'espace conçus comme des gestes politiques : les artistes traversent la frontière grâce à la construction d'un récit. Ce récit est le type de construction narrative qui permet à Adrian Paci de traverser la frontière-limite pour que celle-ci devienne une frontière-ressource – ces termes ayant été utilisés par Adrian Paci et Chantal Akerman dans l'entretien cité précédemment. Adrian Paci s'exprime de la manière suivante à propos du

160 Edi Muka, « Engendrer la réalité », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 76. 161 Il faut rappeler que l'Italie fasciste avait dominé l'Albanie dès 1939, jusqu'à la libération par le communiste d'Enver Hoxha. Serge Cordellier (dir.), Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècleLe dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, op. cit., p. 23. 162 Edi Muka inclut la vidéo Vajtojca (La Pleureuse), 2002, comme un autre exemple d'Adrian Paci, dans lequel cette « image à l'intérieur de l'image » se développe. Je ne suis pas d'accord avec l'auteur dans ce point, car justement dans la vidéo Vajtojca (La Pleureuse), il y a une coupure, par l'irruption d'une deuxième action et d'une musique, qu'empêche que ce processus se produise. Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76.

60

récit, en nous aidant en même temps à éclaircir la relation entre fiction et réalité dans le récit : « […] coexistence entre le conflictuel et le fabuleux, entre le réel et le fictionnel. […] il y a une structure de récit, et la chronique de faits réels se mêle à la légende et au conte163 . » Dans cette citation, il faut souligner le verbe « se mêler », étant donné qu'il clarifie la relation entre la réalité et la fiction dans le type de récit dont nous parlons.

Pour traverser, Adrian Paci, Francis Alÿs ou les personnages de leurs œuvres se déplacent. Se déplacer c'est « bouger, circuler, se déranger […] changer de place, de lieu164 ». Ces déplacements dans l'espace en tant que gestes politiques sont d'autres formes de passage, de circulation construites à travers l'art, aussi bien d'un endroit physique à un autre que d'une pensée à une autre. Ces déplacements sont politiques dans le sens de permettre une possible reconsidération de la réalité165 et dans la mesure où ils rendent possible une distanciation de la part du spectateur, un arrêt dans son mouvement quotidien ; ceci contribuant à ce qu'il regarde, questionne, pense de nouveau cette réalité que les interventions des artistes mettent en évidence.

Cette possibilité de reconsidérer la réalité que les œuvres d'art donnent aux spectateurs peut s'étendre à tout le domaine de l'art contemporain et aux intentions qu'ont la plupart des artistes actuels avec leurs œuvres. Selon Jacques Rancière, ceci n'est pas exclusif de l'art : « La politique et l'art, comme les savoirs, construisent des ''fictions'', c'est-à-dire des réagencements matériels des signes et des images, des rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on peut faire 166 . » L'historien et critique d'art Mark Godfrey s'appuie aussi sur les pensées de Jacques Rancière pour définir le terme de politique dans son essai « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs ». Or, il utilise le terme d'« actes politiques167 » plutôt que de geste. Effectivement «acte» et «geste» semblent suggérer des choses différentes, « geste » semble signifier une dimension plus transitoire, dynamique et fragmentaire de l'action, tandis que le mot « acte » fait souvent référence à une action complexe, considérée comme une totalité, définitive, marquant un avant et un après, souvent en rapport à un cadre institutionnel ou politique168. Dans ce mémoire, nous avons choisi le mot « geste » car il correspond à l'action subtile du

163 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 33. 164 Josette Rey-Debove, Alain Rey, Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris : Dictionnaires Le Robert, 2014, p. 685. 165 C'est ce que Francis Alÿs définit comme Poétique/Politique. « Francis Alÿs : A à Z, sélection de Klaus

Biesenbach et Cara Starke », trad. de l'anglais Zoé Derleyn, in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 39. 166 Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris : La Fabrique, 2000, p. 62. 167 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 25. 168 Les définitions des termes « geste » et « acte » sont de Gabriela Patiño-Lakatos, psychologue et docteur en Sciences de l'éducation de l'Université Paris 8 avec qui j'ai discuté ce texte.

61

franchissement des frontières par un individu dans un espace et dans un moment précis.

Pour préciser le sujet de ce chapitre, il faut insister sur le fait que le chemin que Francis Alÿs et Adrian Paci prennent, et la façon dont ils le prennent pour franchir les frontières, permettent de rapprocher la notion de frontière de la notion d'entre-deux. Comme nous l'avons observé dans les passages précédents, la notion de récit est fondamentale pour réaliser ce rapprochement conceptuel. Paul Ricœur définit la fonction du récit de la manière suivante : « […] le récit donne forme à ce qui est informe169». En somme, c'est le récit, tel qu'il est défini par Paul Ricœur, qui permet ce passage particulier des frontières dans un entre-deux170. Les deux artistes proposent un franchissement des frontières politiques dans les termes de Didier Bigo et de Michel de Certeau : communication, circulation, discontinuité, interactions, échanges, rencontres.

Dans un autre passage du chapitre intitulé « S'il faut en conclure que l'histoire est fiction. Des modes de la fiction », Jacques Rancière dit à propos de la poésie : « [...] elle est faite non pas d'images ou d'énoncés, mais de fictions, c'est-à-dire d'agencements entre des actes171 . » Nous pouvons dire que ces actes nommés par Paul Ricœur sont les récits d'Adrian Paci et de Francis Alÿs où le réel et le fictionnel se mêlent.

L'art réalise certains types de déplacements, concrets et abstraits, qui ouvrent des espaces d'entre-deux interrogeant le tracé des frontières aussi bien matérielles qu'immatérielles qui opèrent dans différents domaines à la fois ; cette ouverture pratiquée dans l'espace-temps d'un projet artistique particulier redéfinit, modifie, met en suspension ces frontières ; des artistes comme Adrian Paci et Francis Alÿs ont d'autres manières de se déplacer, ce qui est en soi un geste poétique ayant en même temps une dimension ou une portée politique.

Par conséquent, ces dernières réflexions nous conduisent à examiner de quelle manière d'autres types de frontières, désignées comme des frontières urbaines, s'approchent particulièrement et spécifiquement de la notion d'entre-deux.

169 Paul Ricœur, Temps et récit, tome I, Paris : Édition du Seuil, 1983, p. 111. De cet auteur, je reprend seulement la définition très précise de Récit. Je ne traiterai pas sa notion de temps raconté. Pour savoir plus sur cette dernière notion chez Paul Ricœur, cf. Temps et récit II : La configuration du temps dans le récit de fiction, Paris : Éditions du Seuil, 1984 et Temps et récit III : Le temps raconté, Paris : Éditions du

Seuil, 1985. 170 Michel de Certeau dit dans le chapitre intitulé « Récit d'espace » : « Tout récit est un récit de voyage, - une pratique de l'espace. » Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 171. 171 Jacques Rancière, Le partage du sensible, op. cit., p. 56.

62

2.3 Les frontières urbaines

Les frontières urbaines sont aussi nommées frontières de la ville ou frontières internes à la ville. Pour les chercheurs Frédérick Douzet et Béatrice Giblin, ces frontières naissent de la fragmentation et des tensions internes dans la ville, dues principalement à l'immigration, aux projets d'aménagement et de développement urbain, aux différences économiques et raciales des habitants, entre autres. Les frontières urbaines marquent des zones dans les villes, elles sont plurielles, politiques, attachées au territoire et sont le résultat, dans certain cas, des rivalités et des conflits de territoires. Les auteurs les caractérisent d'« indépassables », « floues » et « mouvantes172 ». Ces frontières traversent, divisent, caractérisent des villes, des quartiers, des zones, des communautés et déterminent les possibilités et les niveaux d'interactions entre les habitants173 .

Les frontières urbaines ou internes de la ville sont aussi des démarcations et des limites, perméables à certains groupes de personnes dans certains moments. Un exemple concret, qui peut nous éclaircir cette affirmation se trouve dans le quartier El Calvario (Le Calvaire) nommé aussi La Olla (La Marmite174) dans le centre-ville de Cali en Colombie. Ce quartier est habité par des gens très pauvres, principalement des toxicomanes, des prostituées, des commerçants. Il y a certaines rues dans lesquelles les citoyens, qui n'appartiennent pas au quartier, peuvent circuler, mais en général, La Olla est un lieu connu par sa haute criminalité et sa dangerosité. Les commerces de divers produits et matériaux, d'appareils électriques et électroniques, de meubles, de tissus, des garages pour des voitures, etc., se sont installés dans les rues périphériques du quartier. Pendant la journée, il est possible de les visiter et de trouver des produits bon marché. Par contre, il y a des rues qui marquent des frontières indépassables qui, du simple regard, sont impossibles à distinguer. C'est pourquoi, il faut demander aux commerçants jusqu'où il est possible d'avancer dans le quartier. À l'intérieur, les enfants, y compris ceux des prostitués, sont gardés et nourris par une communauté de religieuses. Pendant la journée, ce centre communautaire reçoit des enseignants de l'extérieur de la zone qui réalisent des activités

172 Frédérick Douzet, Béatrice Giblin, « Des Frontières indépassables? », op. cit., p. 16. 173 Ibid., p. 16 -18 et Frédérick Douzet, Béatrice Giblin, « Frontières urbaines : frontières choisies, frontières subies », in Frédérick Douzet, Béatrice Giblin (dir.), Des Frontières indépassables? Des frontières d'états aux frontières urbaines, Paris : Armand Colin, 2013, p. 211. 174 Ce mot a un double sens en Colombie, il désigne traditionnellement la « marmite » et il signifie dans le langage familier le « trou » ou le « fond du trou » ; il est utilisé, par exemple, pour indiquer un endroit dangereux ou une piètre situation.

63

avec les petits. Les enseignants doivent rentrer et sortir en taxi escortés par une personne du quartier175 .

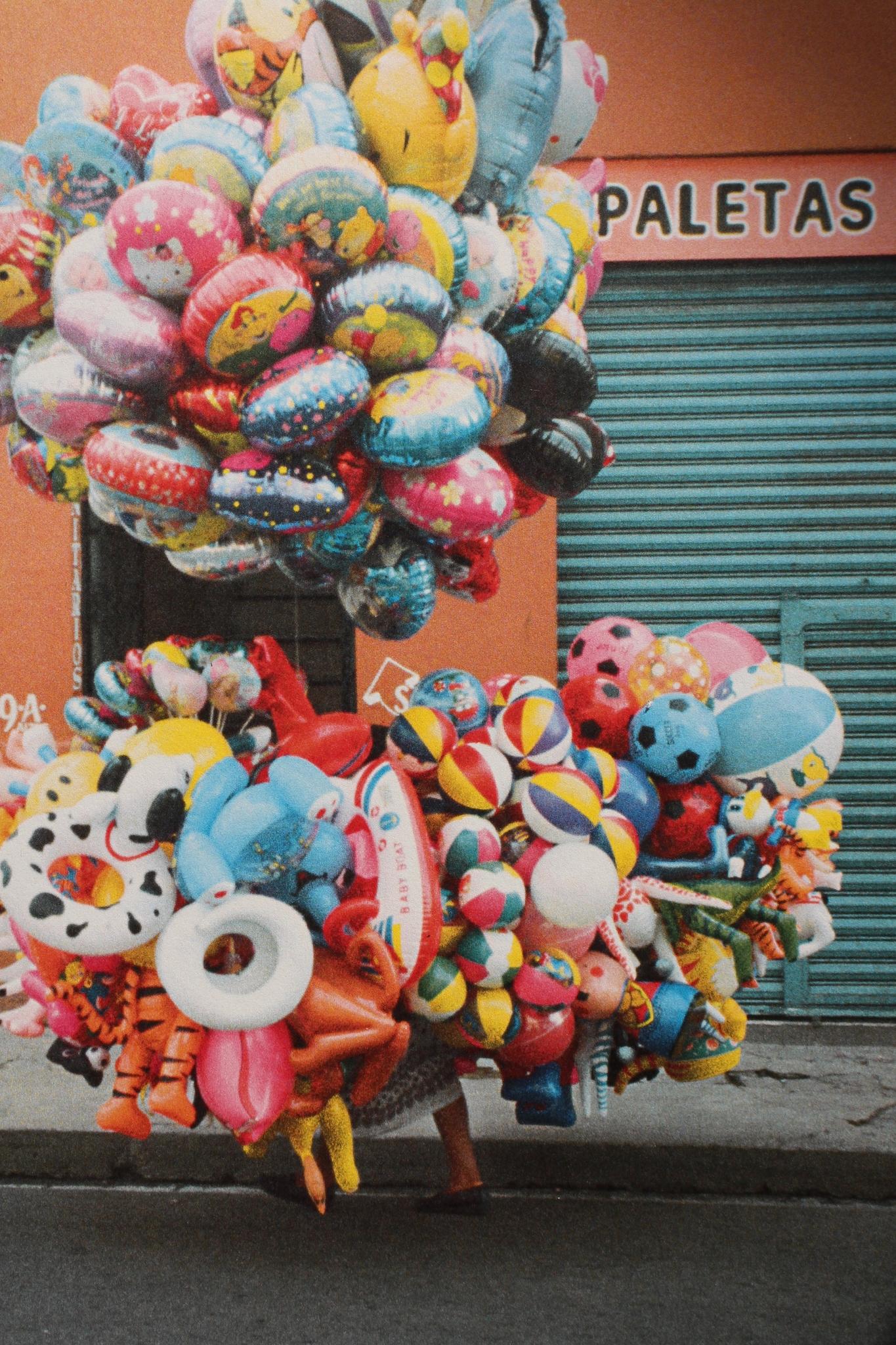

Pour revenir à notre sujet de recherche, nous allons examiner deux séries, Ambulantes176 (Mexico 1992 - aujourd'hui) et Sleepers (Mexico 1999 - aujourd'hui), de Francis Alÿs. Ces séries nous interrogent sur l'entre-deux par rapport aux frontières urbaines. Dans ces deux projets, l'artiste collecte des images des habitants et de leurs façons d'habiter le centre-ville de Mexico.

Ambulantes est une archive photographique qui montre des vendeurs qui marchent en poussant ou en portant avec eux des marchandises. Ils sont couramment nommés ''vendeurs ou marchands ambulants''.

Avec ces photos, Francis Alÿs met l'accent sur l'idée du corps humain comme « un terrain de lutte177», sur les pratiques alternatives de l'espace publique et sur les économies informelles, symboles de résistance à la modernité178. Selon Cuauhtémoc Medina, ces gens ont l'air de se promener avec leurs articles qu'ils vendent ; l'on peut faire un parallèle avec leurs marches et celles réalisées par l'artiste179. Loin d'être des balades, ces activités, qu'ils exercent en marchant, leurs assurent la survie.

Image 26 : Francis Alÿs, Ambulantes, Mexico, 1992- aujourd'hui

175 La réflexion autour des frontières urbaines à Cali en Colombie que je développe dans cette partie de ce texte a comme origine l'expérience comme enseignante que j'ai eu dans ce quartier. 176 Cf. « Centre cérémonial (III) L'économie ''souterraine'' » et « C'est votre toute dernière chance, avant la suivante ». Le Centre Historique de la ville de Mexico, op. cit., p. 73-85. 177 Sally O´Reilly, Le Corps dans l'art contemporain, trad. de l'anglais Lydie Échasseriaud, Paris : Thames &

Hudson, 2010, p. 107. 178 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 56. 179 Expats/Clandestines, op. cit., p. 12.

64

Image 27 : Francis Alÿs, Ambulantes, Mexico, 1992- aujourd'hui, Projection de diapositives

65

Ambulantes est présenté en tant que projection de diapositives dans des carrousels situés au niveau du regard du spectateur180 .

Aussi bien qu'Ambulantes, Sleepers (Dormeurs) documente la misère de la capitale mexicaine. Ce projet est une autre archive photographique, mise à jour chaque année par l'artiste et présentée en tant que projection de diapositives et aussi dans d'autres formes, comme par exemple, dans la revue anglaise The Big Issue, vendue par les sans-abri à Londres181 . Sleepers montre l'utilisation privée de l'espace publique : des sans-abri et des chiens en train de dormir par terre, sur des bancs, dans des parcs. Les photos sont prises horizontalement avec un cadrage au niveau du sol « pour éviter toute hiérarchie implicite avec le spectateur et pour mettre en avant le calme abandon de ces corps182 . » Les chiens et les humains sont mis sur le même plan, ils sont, tous les deux, les sans-abri du centre ville de Mexico.

Image 28 : Francis Alÿs, Sleepers, Eje central, 2000, Projection de diapositives

180 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 56. 181 Dans le catalogue de l'exposition Francis Alÿs : El profeta y la mosca, l'on parle de 80 personnes et chiens photographiés. Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 34. 182 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 96.

66

Ambulantes et Sleepers montrent des frontières urbaines qui s'établissent dans la ville à un moment donné. Les protagonistes de ces deux projets construisent un espace dans lequel ils habitent pendant un certain temps. Ce sont des espaces temporels car la condition de vendeur ambulant et de sans-abri n'est pas permanente pour ces personnes. Cet espace construit est une sorte de superposition aussi temporaire, étant donné que ces personnes sont littéralement superposées au sol ou à la rue sur laquelle ils se déplacent.

Dans les photos d'Ambulantes et de Sleepers, les protagonistes sont montrés dans une situation de vie qui manifeste toute leurs vulnérabilité et fragilité, ils sont comme des points de passage qui permettent aux spectateurs d'aller vers une réalité inabordable et insaisissable par sa cruauté. Le dispositif de Francis Alÿs, nous propose une distance vis-àvis de cette réalité cruelle. En termes de l'artiste, ceci nous fait « repenser notre convivialité183» car c'est cette distance du dispositif qui nous permet de nous interroger et de nous approcher de cette réalité et de la reconsidérer184 .

Image 29 : Francis Alÿs, Sleepers, República de Brasil, 2003, Projection de diapositives

183 Ibid., p. 96. 184 À propos de Sleepers, Carlos Monsiváis écrit : « Le Centre de la ville de Mexico, endroit d'une singularité extrême, mélancolique et dramatique. Francis Alÿs vit l'expérience de l'art et de la société qui s'annonce comme un ensemble de projets et de réalisations. Il n'y a ni prêche ni conclusions, il s'agit seulement d'une élaboration insistante qui nous conduit à examiner et à reconsidérer notre point de vue. » Le Centre

Historique de la ville de Mexico, op. cit., p. 95.

67