39 minute read

Chapitre 3 : L'entre-deux du voyage et de l'exil

CHAPITRE 3

L'ENTRE-DEUX DU VOYAGE ET DE L'EXIL

Advertisement

3.1 Albanian Stories

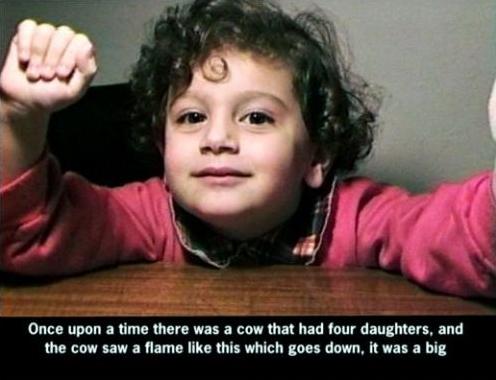

Albanian Stories (Contes albanais) est la première vidéo185 d'Adrian Paci. Elle a été réalisée quand l'artiste est arrivé en Italie en 1997 pour s'installer avec sa famille 186. Cette vidéo en couleur de sept minutes et huit secondes montre la petite fille de trois ans de l'artiste, Jolanda, en train de raconter une histoire à ses poupées187 en face de la caméra vidéo. Jolanda raconte les bouleversements socio-politiques de l'Albanie à la fin des années quatre-vingt-dix188, qu'elle a vécus avant de partir pour l'Italie avec sa famille. Dans son conte, les personnages sont un coq, un chat, un cochon et une vache, lesquels interagissent avec des forces internationales et des forces obscures qui arrivent en Albanie. Le coq, le chat, et la vache représentent les citoyens, l'entourage de Jolanda ou sa propre famille. Les personnages sont effrayés par la guerre et par la mort, souffrent et pleurent du fait d'être séparés de leurs pays d'origine et de devoir s'adapter à la nouvelle situation dans le pays d'accueil189. La famille représentée par ces animaux part vers l'Italie en laissant une grandmère vache triste en Albanie190 .

185 Adrian Paci affirme que cette vidéo est une introduction à la vidéo A Real Game (que nous avons déjà examinée dans le chapitre antérieur). Adrian Paci, A Real Game, 1999, Galerie Peter Kilchmann [en ligne], [consulté le 29 janvier 2014]. Disponible sur le web <http://www.peterkilchmann.com/artists/available-works/++/name/adrianpaci/id/21/media/paci10194.jpg/> . L'artiste dit aussi qu'avec cette première vidéo, il a arrêté d'inventer des formes pour commencer à travailler avec ce qu'il rencontrait dans la réalité. Marie Fraser et Marta

Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 33. 186 Adrian Paci, A Real Game, 1999, op. cit.,[en ligne]. 187 Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76. 188 Pour une description des événements en Albanie cf. Chapitre 2 « L'entre-deux comme frontière », p. 60. 189 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 33 et Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 45. 190 Adrian Paci, A Real Game, 1999, op. cit., [en ligne].

68

Image 30: Adrian Paci, Albanian Stories, 1997, Vidéo, couleur, son, 7' 08''

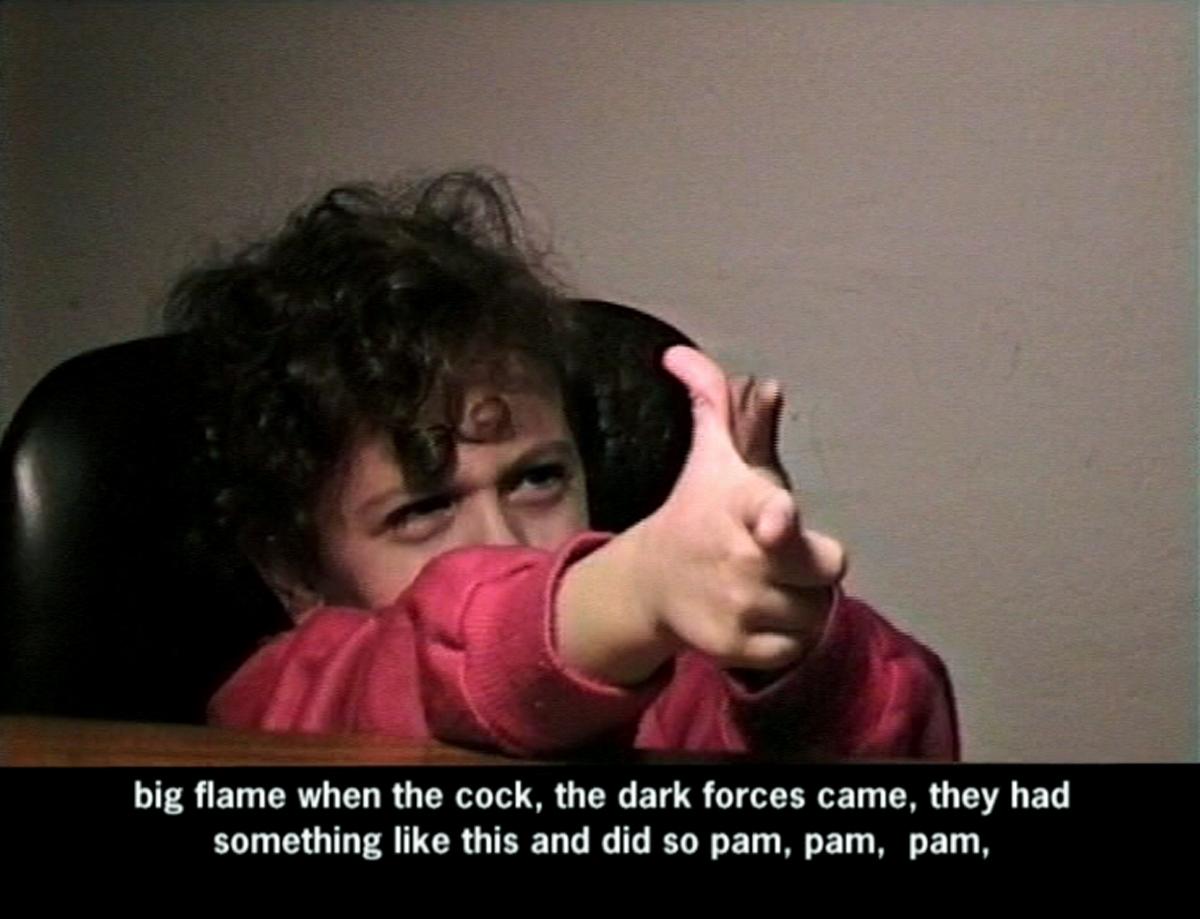

Image 31: Adrian Paci, Albanian Stories, 1997, Vidéo, couleur, son, 7' 08''

69

Nous transcrirons ensuite un extrait des paroles de Jolanda prises de cette vidéo pour mieux comprendre la construction de l'histoire :

« Il était une fois un coq191 et un chat et puis un jour, les forces sont arrivées. Le coq et le chat jouaient comme ça, quand les forces obscures sont arrivées et ont mis le feu près du mur. Le coq a eu peur et le chat lui a dit, n'aie pas peur car les forces internationales arriveront, Quand les forces internationales sont arrivées, le coq et le chat ont dit ''Salut'' forces internationales et elles ont dit ''Salut'' coq et chat. Un jour les forces internationales sont revenues et le coq et le chat ont dit ''Salut'' et elles ont dit ''Salut'' coq et chat. Et elles ne les ont pas tués parce que le coq et le chat et la vache avec les filles et le mari sont allés en Italie. Ils ne sont pas restés en Albanie. Ils avaient une mère vache qui était triste parce qu'ils sont partis parce qu'il y avait des forces obscures et ils voulaient venir en Italie192 . »

191 « Once upon a time there was a cock and a cat and then one day came the forces.

The cock and the cat were playing like this, when came the dark forces who made a flame near the wall. The cock was frightened and the cat said to him, don't be afraid because the international forces will come,

When the international forces came, the cock and the cat said ''Hi'' international forces and they said ''Hi'' cock and cat.

One day the international forces came again and the cock and the cat said ''Hi'' and they said ''Hi'' cock and cat. And they did not kill them because the cock and the cat and the cow with the daughters and the husband went to Italy.

They didn't stay in Albania. They had a cow mother that was sad because they went away because there were the dark forces and they wanted to come in Italy. » 192 J'ai respecté les sauts des lignes et la ponctuation de la transcription des paroles du catalogue de l'exposition Adrian Paci (commissaire : Angela Vettese), Galeria Civica di Modena, Milan : Edizioni

Charta, 2006, p. 39.

70

Dans cette vidéo, ainsi que dans la vidéo A Real Game, la relation entre fiction et réalité193 est de nouveau présente dans la construction de l'histoire. De même, est présente l'idée, avancée par Edi Muka et déjà évoquée dans le chapitre 2 « L'entre-deux comme frontière », de notre travail, d'une image complexe qui se construit à partir de deux images, à savoir, une première image d'une petite fille qui raconte une histoire, dans laquelle elle mêle fiction et réalité, et une deuxième image que nous, les spectateurs, construisons simultanément à partir de ce que nous écoutons. C'est ce que le critique et commissaire albanais Edi Muka a nommé « l'image à l'intérieur de l'image194 ».

La vidéo Albanian Stories nous intéresse parce que celle-ci nous approche de la notion d'exil195 à travers des éléments essentiels pour notre réflexion en ce qu'elle nous permet de construire la notion de l'entre-deux de l'exil. Ces éléments sont les suivants : le voyage, l'entre-deux cultures et l'exil.

3.1.1 Le voyage

Le voyage est inscrit de manière déterminante dans les vies d'Adrian Paci et de Francis Alÿs, dans la mesure où il a marqué une profonde transformation dans leurs pratiques professionnelles. Adrian Paci quittera l'Albanie pour aller vivre en Italie et Francis Alÿs quittera la Belgique pour aller vivre au Mexique.

Adrian Paci est né dans la ville de Shkodër, en Albanie, en 1969. Il a étudié l'art dans sa ville natale et à l'Académie des Arts à Tirana en 1987. Pendant sa dernière année d'études, le régime communiste est tombé. En 1992, il est arrivé en Italie pour la première fois, avec une bourse en poche pour étudier l'option ''Art et Liturgie'' dans l'Institut Beato Angelico à Milan. En 1995, il est retourné en Albanie pour travailler à l'Université de Shkodër en donnant des cours d'Histoire de l'art et d'Esthétique. En 1997, à cause de la difficile situation sociale et politique en Albanie, il a décidé d'aller vivre à Milan avec sa famille196 . Adrian Paci avait été formé dans la tradition classique de l'art et, selon lui, il s'est senti très gêné par l'art contemporain en arrivant en Italie car, en Albanie, l'art n'allait que jusqu'à

193 Cf. Chapitre 2 « L'entre-deux comme frontière », p. 46-62. 194 Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76. 195 La notion d'exil est présente aussi, de manière très claire, dans plusieurs œuvres d'Adrian Paci, comme par exemple dans Back home (Retour à la maison) de 2001, que nous n'examinerons pas dans ce mémoire. Pour en savoir plus sur cette œuvre cf. Éric de Chassey, « Back Home. La peinture d'Adrian

Paci », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 68-71. 196 Adrian Paci, (commissaire : Angela Vettese), op. cit., p. 15, 17 et 33.

71

l'Impressionnisme197 .

Son histoire personnelle est marquée par les vingt-deux ans qu'il a vécus sous le régime communiste et par l'écroulement postérieur de celui-ci, par son départ de l'Albanie et l'arrivée en Italie avec sa famille. Ces événements sont présentés de manière très claire dans les œuvres de l'artiste datant de ce premier moment de survie en Italie 198, comme par exemple dans les vidéos Albanian Stories de 1997, A Real Game de 1999 et Believe Me I Am an Artist de 2000. L'artiste va donner à ce contexte socio-politique et personnel qui détermine son travail l'ampleur d'« une réflexion sur la condition humaine aux quatre coins du monde199», comme l'affirme Edi Muka dans son analyse de la vidéo Albanian Stories. Dans un entretien récent de Marie Fraser et de Marta Gili, commissaires de l'exposition Adrian Paci, Vies en transit, l'artiste déclare au sujet de ses transformations et des décisions prises dès la fin des années quatre-vingt-dix en relation à son travail artistique :

Le but n'est pas de décrire cette transformation mais de l'analyser dans ses multiples facettes. Mon ambition étant de créer un lien entre avant et après, entre ici et là-bas, mon travail se situe souvent dans un entre-deux, dans un moment de transition, à un seuil. […] J'essaie de décortiquer ces moments de tension, les décalages que j'observe dans des domaines qui me sont très proches, mais qui m'intéressent pour leur portée plus large, plus universelle200 .

D'autre part, Francis Alÿs est né à Anvers, en Belgique, en 1959. Il a étudié l'architecture à l'Institut d'Architecture de Tournai en Belgique, de 1978 à 1983, et à l'Instituto Universitario di Architectura à Venise entre 1983 et 1986. Après le tremblement de terre de 1985 au Mexique, l'artiste va collaborer aux projets de renouvellement de la ville dévastée de Mexico en tant qu'architecte. En 1989, l'artiste déménage définitivement au Mexique et s'installe dans son atelier au centre-ville de Mexico. Depuis cette époque, il a commencé à explorer son nouveau contexte urbain à partir des interventions architecturales et sculpturales201 dans le domaine de l'art contemporain, comme par exemple l'intervention Placing Pillows, de même que l'action The Collector, deux créations réalisées à Mexico en 1990. En rapport à ce premier moment de changement de contexte géographique et à sa pratique artistique Francis Alÿs dit ceci: « […] les premières œuvres – je ne les appellerai

197 Ibid., p. 15. 198 Ibid., p. 20. 199 Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76. 200 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 32. 201 Information reprise de la Biographie de l'artiste du catalogue d'exposition Francis Alÿs : A Story of

Deception, op. cit., p. 196.

72

pas œuvres - mes premières images ou interventions étaient en grande mesure une réaction à la ville de Mexico, une façon de me situer dans cette entité urbaine colossale202».

Nous pouvons maintenant nous demander ceci : A quel point ou dans quelle mesure le déplacement participe-t-il à la notion de l'entre-deux de l'exil ? Est-ce que le voyage est un entre-deux ?

Commençons par reprendre la définition de voyage que donne le dictionnaire étymologique, en tant que « chemin à parcourir » et « allée et venue d'un endroit à un autre203 ». Par ailleurs, selon le philosophe et psychanalyste Daniel Sibony, le voyage est un entre-deux lieux ou un entre-deux mentalités204. Dans sa définition, le voyage n'est pas seulement le déplacement physique d'un endroit à un autre, il est aussi la distance qu'un individu peut prendre de lui-même pour se repenser, se comprendre, se reconstituer, se transformer. Dans ce cas, la mémoire est un élément très important de ce processus. Chez cet auteur, le voyage en tant qu'entre-deux est aussi le déplacement du corps entre deux lieux qui permet de mieux saisir le lieu d'origine : mettre de la distance entre soi et ses racines. Daniel Sibony affirme :

Aller loin, mettre de la distance pour mettre à nu ce qui est proche, et déjà pour le voir, le percevoir. Aller produire l'entre-deux où l'espace apparaisse et où le temps devienne sensible. Étrange et simple d'aller là-bas se relancer l'imaginaire sur le vide des choses élémentaires ; pour imaginer ce qui est ici. Aller ailleurs pour mieux revoir ici d'ailleurs, de l'ailleurs invisible qui est ici. Ce n'est pas un simple jet, une jonction entre deux lieux, mais un travail de corrosion et de subtiles métamorphoses de l'un par l'autre et de soi par les deux205 .

Ce déplacement dans l'espace nommé voyage est conçu en même temps comme voyage de transformation et de redécouverte de soi-même. Dans ce sens, cette notion est le fil conducteur du projet intitulé Déplacements, une exposition collective de 2003 au Musée d'art moderne de la ville de Paris, dans laquelle Francis Alÿs a participé. Le titre de l'exposition est inspiré du livre Déplacements de l'écrivain italien Claudio de Magris. Le

202 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue dit : « […] las primeras obras – no las llamaría obras-, mis primeras imágenes o intervenciones fueron en gran medida una reacción a la Ciudad de México, una manera de situarme a mí mismo en esta colosal entidad urbana ». Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 3. 203 Dictionnaire Étymologique de la langue française, op. cit., p. 679. 204 Dans son livre, l'auteur utilise des guillemets pour écrire ''l'entre-deux- « mentalités »''. Daniel Sibony,

Entre-deux :L'origine en partage, op. cit., p. 302. 205 Ibid., p. 305.

73

voyage est ici pensé en tant que quête identitaire qui montre la fragilité et la précarité du voyageur206 , car l'espace n'est plus compris, depuis longtemps, comme un concept neutre mais « comme un principe actif dans la formation des identités207 . » De même que Daniel Sibony, dans le chapitre Récits d'espace, Michel de Certeau affirme que le voyage : « se construit sur l'établissement d'un ''ailleurs208'' ». Les idées de voyage, de déplacement dans l'espace et de récit s'articulent dans l'idée du récit vu comme « récit de voyage » et « pratique d'espace209 ». Nous pouvons rapprocher cette dernière idée de Michel de Certeau à la vidéo The Column (La Colonne) d'Adrian Paci. Cette vidéo en couleur de 25 minutes et 40 secondes, réalisée en 2013, spécialement pour l'exposition Vies en Transit au Jeu de Paume de Paris, montre la transformation d'un morceau de marbre en colonne classique dans un bateau qui fait le voyage de l'Orient vers l'Occident. Ce sont des « naviresusines210 » dans lesquels, sont fabriqués des biens commercialisables, pendant le temps du voyage, à partir des matières premières présentes à bord. Adrian Paci a réalisé ce projet en partant de l'idée d'un voyage « conforme avec la logique de profit capitaliste : une mise en coïncidence entre le temps de la production et le temps du transport211 . » La vidéo montre le processus du travail depuis l'extraction du marbre, en passant par le transport avec une grue dans le bateau, le travail d'un groupe de cinq travailleurs asiatiques sur le bloc de marbre pendant le temps du voyage jusqu'à sa transformation en forme de colonne.

A la fin du processus, la colonne sera transportée à Paris et installée dans le Jardin des Tuileries. Cette dernière partie n'est pas incluse dans la vidéo, mais le spectateur pouvait en sortant de l'exposition trouver la colonne juste à côté de l'entrée du Jeu de Paume212 .

206 Déplacements : Multiplicity, Deimantas Narkevicius, Nicolas Moulin, Dorit Margreiter, Bojan Sarcevic,

Une agora réunionnaise, Francis Alÿs (commissaires : Laurence Bossé, Hans Ulrich Obrist), Paris :

Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 2003, p. 5. 207 Ibid., p. 7. 208 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 181. 209 Dans cette phrase, j'utilise les mêmes mots que l'auteur. L'idée précise de Michel de Certeau dit : « Tout récit est un récit de voyage, - une pratique de l'espace. » Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 171. 210 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 33. 211 Ibid., p. 33. 212 À propos de cette œuvre et de son arrivée au Jeu de Paume, cf. Adrian Paci : The Column at the Jeu de

Paume, vidéo couleur, son, 11:33 min., Jeu de Paume, le magazine: Coulisses, 19 mars, 2013. Disponible sur le web <http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/03/adrian-paci-the-column-at-jeu-de-paume/>.

Adrian Paci : The story of a stone, vidéo couleur, son, 6:39 min. Disponible sur le web <http://channel.louisiana.dk/video/adrian-paci-story-stone>.

74

Image 32 : Adrian Paci, The Column, 2013, Vidéo, couleur, son, 25' 40''

Image 33 : Adrian Paci, The Column, 2013, Vidéo, couleur, son, 25' 40''

75

Image 30

Image 34 : Adrian Paci, The Column au Jeu de Paume, Paris, 2013

En ce qui concerne les projets de voyage de Francis Alÿs, en tant que récits et pratiques d'espace mentionnés auparavant, nous pouvons mentionner les actions The Loop213 de 1997 et Don't Cross the Bridge Before you Get to the River214 de 2008. Cette dernière a été réalisée au détroit de Gibraltar en 2008. Elle montre comment avec l'aide d'un groupe d'enfants européens et africains, l'artiste a essayé de construire, sans succès, un pont entre les deux continents. Les enfants étaient dans l'eau, avec à la main un bateau fait à partir d'une chaussure tout en formant une ligne vers le continent d'en face ; c'est-à-dire que les enfants d'Europe étaient en direction du Maroc et ceux de l'Afrique en direction de l'Espagne. Les lignes composées d'enfants finiront par s'unir visuellement sur l'horizon. L'artiste nous indique, à travers cette façon de travailler la question politique par l'intermédiaire du mode poétique que « c'est l'absence de pont qui produit un récit dans lequel les chaussures deviennent des vaisseaux et les enfants des géants mythiques215 . » Cette manière de voyager de Francis Alÿs, nous rappelle sa façon de traverser les

213 Œuvre décrite dans le chapitre 2 de ce mémoire « L'entre-deux comme frontière ». 214 Pour voir quelques images de l'installation de cette œuvre, cf. Francis Alÿs, Don't Cross the Bridge

Before you Get to the River, Détroit de Gibraltar, 2009, Installation-vidéo, 11 Biennale du Charjah, 13 mars -13 mai, 2013. Disponible sur le web <http://vimeo.com/63551961>. 215 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 166.

76

frontières.

Or, Francis Alÿs a réalisé un projet en 2002, intitulé When Faith Moves Mountains (Quand la Foi Déplace les Montagnes), lequel nous permet d'établir un parallèle avec la vidéo The Column (La Colonne) d'Adrian Paci. When Faith Moves Mountains est une action collective, conçue par Francis Alÿs pour la Biennale de Lima en 2002216. L'artiste a conçu ce projet après avoir visité la ville, accompagné de Cuauhtémoc Medina en 2000217 , époque de la première Biennale de Lima et la toute fin de la dictature d'Alberto Fujimori218. L'action consistait à faire bouger une dune de sable de 10 centimètres de son emplacement original avec l'aide de 500 volontaires, des étudiants, équipés de pelles. La dune avait une longueur de 500 mètres219 . When Faith Moves Mountains a été conservée sur des vidéos, photos et d'autres documents éphémères220. La maxime de cette action était : « effort maximum, résultat minimum221 ». De plus, l'action était une critique, de la part de l'artiste, du romantisme du Land Art de Richard Long et Robert Smithson222. À ce propos, Francis Alÿs a affirmé : « Ici, nous avons essayé de créer une sorte de Land Art pour les paysans sans terre, et, avec l'aide de centaines de personnes et des pelles, nous avons créé une allégorie sociale223 . »

216 Ibid., p. 127. 217 Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 16-17. 218 Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 100-101 et Ibid., p. 17. 219 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 127. 220 Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (making of), vidéo couleur, son, 15:06 min, Lima, 2002.

Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html>. 221 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 127. 222 Ibid., p. 129 et Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 17. 223 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « Aquí, hemos tratado de crear una especie de Land Art para los sin tierra, y, con la ayuda de cientos de personas y palas, creamos una alegoría social. » Ibid., p. 17.

77

Image 35 : Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (Cuando la fé mueve montañas), Lima, 2002, Documentation vidéo, 36' et photographique d'une action

Image 36 : Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (Cuando la fé mueve montañas), Lima, 2002

78

L'endroit de l'action se situait près des dunes du district de Ventanilla224, le plus grand district de la Provincia Constitucional del Callao au Pérou, dans la périphérie de Lima. Il faut dire que le contexte social général de l'action avait lieu dans les villages, où des paysans déplacés par la guerre civile de 1980 s'étaient installés, petit à petit, dans le désert péruvien225. Ventanilla est habité aujourd'hui par des gens pauvres, qui vivent dans des conditions très précaires, avec une infrastructure insuffisante et avec des niveaux très élevés de pollution de l'environnement. D'après Russell Ferguson, le climat socio-politique de la fin de la dictature au Pérou était très tendu et agité et il exigeait « une réponse épique226 ». L'artiste a donné une réponse à cette situation, à sa manière, à travers une action éphémère qui n'a pas laissé de trace dans le désert, car le jour suivant l'action, il n'était même pas possible de distinguer quelle dune avait été déplacée. Pourtant l'action a eu un écho, elle s'est répandue oralement comme une anecdote, par les rumeurs des habitants de la zone, des participants à l'action et de tous ceux qui ont entendu parler de celle-ci. Francis Alÿs a expliqué l'effet que cette action avait cherché à susciter : « Nous essayions juste de suggérer une possibilité de changement, et ceci a provoqué, même le temps d'un jour, cette illusion que peut-être les choses pourraient changer227. »

Image 37 : Ventanilla, Pérou

224 Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 102. 225 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 129. 226 Russel Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 17. 227 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit :

« Estábamos tratando solamente de sugerir una posibilidad de cambio, y provocó, aunque fuera por un día esta ilusión de que las cosas podrían acaso cambiar. » Ibid., p. 17.

79

Dans cette action, nous parlons d'un entre-deux existentiel, étant donné qu'à travers la participation dans cette action, les jeunes générations, les cinq-cent étudiants, ont pris littéralement en main leur territoire228. Même si ces étudiants-volontaires n'habitent pas l'endroit où la dune a été déplacée, ils ont eu la possibilité de participer à un projet directement liée aux problématiques du pays telles que celles des populations qui envahissent légalement ou illégalement le désert, la pauvreté, l'absence de transparence dans des projets politiques et le manque d'alternatives pour une réelle participation citoyenne. Nous pouvons parler ici de voyage dans le sens d'un mouvement dans l'espace. Si la colonne d'Adrian Paci avance vers sa destination sur l'eau, les étudiants et la dune de sable avancent dans le désert. C'est un voyage existentiel, c'est-à-dire qu'il a permis à ce que, pendant un instant, l'existence des gens du désert changent : c'est la tentative collective consistant à déplacer la dune, à maîtriser l'impossible du désert, leur réalité quotidienne qui est de vivre dans un environnement sans eau ni végétation. Il est question dans cette proposition de l'espace d'un instant évoqué par Francis Alÿs, auquel correspond « une vision différente de la situation, comme vécue de l'intérieur229 » ou du mirage dont l'artiste parle par rapport à son film A Story of Deception ; ce film a été réalisé en Patagonie entre 2003 et 2006 et est l'une des œuvres qui analyse, comme le fait When Faith Moves Mountains, le projet de modernisation en Amérique Latine230 . Le thème du mirage ou de l'illusion est précisé par Francis Alÿs dans le passage suivant : « Tout comme c'est le combat qui définit l'utopie, c'est la vanité de notre tentative ce qui donne vie au mirage, c'est par l'obstination de notre tentative que le mirage vient à la vie231 […]. »

Il est alors intéressant de penser la dune du désert péruvien qui a été déplacée de 10 centimètres par une collectivité comme une métaphore du possible changement social en

228 Selon l'historien péruvien Mauro Vega, l'action de déplacer une dune pourrait signifier la capacité de transformer la nature, seulement possible grâce à la participation collective, de rendre habitable l'inhabitable. La ''montagne'' ou sa forme est une représentation très fréquente dans les anciennes cultures péruviennes. Aplatir ou déplacer la montagne pourrait signifier une rupture avec le passé : la montagne, la dune, la nature ne représentent plus aucune divinité ou force métaphysique. Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont plutôt des obstacles au développement de la vie urbaine. Déplacer la dune c'est ritualiser une nouvelle relation à la nature. Conversation avec l'historien péruvien Mauro Vega à partir de la documentation vidéo de When Faith Moves Mountain de Francis Alÿs, le 21 octobre 2013. 229 Mark Godfrey (éd.), op. cit., p. 39. 230 Ibid., p. 139. 231 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue dit : « […]

Lo mismo que es la lucha la que define a la utopía, es la vanidad de nuestro intento lo que da vida al espejismo, es por la obstinación de nuestro intento que el espejismo cobra vida […]. » Russell Ferguson,

« Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 3.

80

Amérique Latine, de même que la colonne de la vidéo d'Adrian Paci est une métaphore des transformations produites par le voyage sur les hommes et sur les choses, la possibilité, comme l'artiste l'a affirmé, du voyage de retour chez soi232 .

Dans ce mouvement physique, intérieur, existentiel qu'est le voyage, tout l'individu, dans toute sa complexité, est bouleversé. Dans la distance d'espace et de temps accordée par le voyage, tout se transforme, les lieux nouveaux et les anciens que l'individu parcourt, avec son corps ; c'est un état et un processus d'instabilité et de fragilité.

Souvent, le voyage fait de l'individu qui voyage un étranger dans le nouveau contexte. Ceci peut se produire quand le voyageur arrive dans un pays où la culture est différente à la sienne. Pourtant, il y a aussi le cas de l'individu qui se sent lui-même, ou qui est considéré par les autres, comme un étranger dans son lieu d'origine, comme l'affirme le sociologue Laurent Muller dans son essai « Les ''Digressions sur l'étranger'' selon Georg Simmel233 ». En effet, d'après Laurent Muller, la condition d'étranger chez Georg Simmel n'est pas définie par la nationalité mais par le fait de ne pas être reconnue par un groupe d'individus qui se connaissent et qui entretiennent entre eux des relations stables234 . Selon l'auteur, la condition d'étranger est une question de distance par rapport aux autres individus qui habitent le pays d'installation. L'étranger essaye de trouver sa place dans ce nouveau modèle culturel qu'est le pays d'installation et « à cause de son état transitoire, ne considère pas du tout ce modèle comme un asile protecteur, mais plutôt comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation235 . »

3.1.2 L'entre-deux cultures

L'étranger dont nous parlons est cet individu pour lequel sa condition est celle d'être déterminée par le fait d'être entre deux cultures, donc celui qui habite entre-deux lieux et entre-deux mentalités, suivant la définition de Daniel Sibony.

Le terme culture peut se comprendre dans le sens utilisé par le philosophe Tzvetan

232 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 34. 233 Dans cet essai, l'auteur considère les points de vue de plusieurs auteurs qui ont discuté à propos du sujet de l'étranger : le sociologue et philosophe allemand Georg Simmel et le sociologue et philosophe autrichien Alfred Schutz, l'anthropologue et sociologue français David Le Breton et le sociologue américain et l'un des fondateurs de l'école de Chicago, Robert Ezra Park.

Laurent Muller, « Les ''Digressions sur l'étranger'' selon Georg Simmel », in Laurent Muller, Stéphane De

Tapia (dir.), Migrations et cultures de l'entre-deux, Paris : L'Harmattan, 2010, op. cit., p. 33. 234 Ibid., p. 36. 235 Cette réflexion est d'Alfred Schutz, citée par Laurent Muller. Ibid., p. 34.

81

Todorov dans sa conférence intitulée Vivre ensemble avec des cultures différentes :

[…] c'est le nom donné à l'ensemble des caractéristiques de la vie sociale, aux façons de vivre et de penser collectives, aux formes et styles d'organisation du temps et de l'espace, ce qui inclut langue, religion, structures familiales, modes de construction des maisons, outils, manières de manger ou de se vêtir. De plus, les membres du groupe, quelles que soient ses dimensions, intériorisent ces caractéristiques sous formes de représentations. La culture existe donc à deux niveaux étroitement reliés, celui des pratiques propres au groupe et celui de l'image que ces pratiques laissent dans l'esprit des membres de la communauté236 .

L'idée de l'entre-deux des cultures reprend le sujet de recherche de Edward T. Hall. Depuis 1963, l'anthropologue américain s'interroge sur l'espace que l'homme édifie entre lui et les autres, dans son lieu de travail et chez soi237 et comment cet espace est différent selon la culture238. D'après l'auteur, « […] les individus appartenant à des cultures différentes, […] habitent des mondes sensoriels différents239 . » Il a créé le terme ''proxémie'' pour rassembler son objet d'étude. Il donne la définition du terme dans son livre La dimension cachée : « Le terme de ''proxémie'' est un néologisme que j'ai créé pour designer l'ensemble des observations et théories concernant l'usage que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique240 . » Edward T. Hall a étudié la régulation de la distance et le comportement social aussi bien chez les animaux que chez les hommes dans une proxémie comparée des cultures française, allemande, américaine, japonaise et arabe. Il a identifié quatre distances chez l'homme : « intime, personnelle, sociale et publique (chacune comportant deux modes, proche et lointain241). », lesquelles varient par rapport à l'environnement de l'homme et par rapport à sa condition d'être ou de se sentir d'étranger dans l'espace où il habite.

236 Tzvetan Todorov, « Vivre ensemble avec des cultures différentes », conférence, Migrants, un avenir à construire ensemble : Semaine sociale de France, 85e session, Paris [en ligne], 2010 [consulté le 27 février 2014]. Disponible sur le web <http://www.ssf-fr.org/offres/file_inline_src/56/56_P_20289_2.pdf>. 237 Edward T. Hall, La dimension cachée, trad. de l'anglais (États-Unis) Amélie Petita, Paris : Éditions du

Seuil, 1971, p. 9. 238 Cf. « L'utilisation de l'espace dans les différentes cultures » et « L'espace en tant que facteur de contact culturel » dans Edward T. Hall, Le langage silencieux, trad. de l'anglais (États-Unis) Jean Mesrie et

Barbara Niceall, Paris : Éditions du Seuil, 1984, p. 192 - 215. 239 Edward T. Hall, La dimension cachée, op. cit., p. 15. 240 Ibid., p. 13. 241 Ibid., p. 144. Pour en savoir plus cf. Chapitre 10 « Les distances chez l'homme », Ibid., p. 147- 160.

82

3.1.3 L'entre-deux de l'exil

Turista (Touriste) est une action réalisée par Francis Alÿs le 10 mars 1994 à Mexico, laquelle a été documentée sur des photos242. Les documents montrent un groupe d'hommes, dont parmi eux Francis Alÿs, qui se tiennent debout en formant d'une rangée, le long de la grille de la cathédrale de Mexico, celle-ci étant située sur la place principale nommée ''Zócalo243''. Sur le sol, en face de chaque travailleur, il y a une pancarte de couleurs diverses sur laquelle est écrite le service qui est proposé par le travailleur. Ils proposent les services de plombiers, peintres, électriciens, charpentiers, etc. Francis Alÿs propose celui de touriste.

Image 38 : Francis Alÿs, Turista, Mexico 1994, Documentation photographique d'une action

242 La description de cette œuvre dans le catalogue Francis Alÿs : el profeta y la mosca, parle d'une photographie faite avec un objectif grand angle, permettant ainsi un cadrage plus large. Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 32. 243 Zócalo, en français socle, est la place principale de Mexico. Le nom officiel de cet espace public monumental est celui de la Place de la Constitution mais son nom populaire est Zócalo. Cette place était à l'époque préhispanique un centre cérémoniel très important des Aztecas, Tenochtitlan. Zócalo (Plaza de la Constitución), Ciudad de México.com.mx [en ligne], [consulté le 20 janvier 2014]. Disponible sur le web <http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/zocalo.htm> .

83

Dans cette action, Francis Alÿs offre son travail d'artiste en tant que touriste, c'est-à-dire en tant qu'« observateur professionnel244 » au même niveau que ceux des autres travailleurs. L'artiste nous donne sa réflexion à ce propos :

À ce moment précis, je crois qu'il s'agissait de mettre en question ou d'accepter les limites de ma condition d'étranger, de ''gringo245''. Jusqu'à quel point puis-je appartenir à cet endroit? Dans quelle mesure je peux le juger? En proposant mes services comme touriste, je fluctuais entre l'oisiveté et le travail, la contemplation et l'interférence. J'étais en train de vérifier et de dénoncer ma propre condition. Dans quel lieu, je me trouve vraiment246 ?

D'après Russell Ferguson, dans ces premières œuvres, Francis Alÿs était encore en position de spectateur dans son nouveau contexte247, Mexico. L'artiste a utilisé plusieurs fois sa condition de voyageur et de touriste comme une identité, dans l'action Turista aussi bien que dans les actions Narcoturismo, réalisée à Copenhague en 1996, et The Loop en 1997248. Cette position de touriste et de voyageur, d'après Thierry Davila, lui a permis de faire « du déplacement une raison d'être, un acte social à part entière, un travail249 . »

L'idée d'exil chez Francis Alÿs, particulièrement dans l'action Turista, peut se comprendre comme cette prise de distance, de conscience, du besoin et de la recherche d'une place pour lui-même dans le centre-ville de Mexico dans les années quatre-vingt-dix. Or, c'est aussi en tant que marcheur, comme « touriste éclairé » et avec « sa posture d'exilé250 » qu'il a continué à pénétrer les flux de la ville251 avec d'autres interventions dans les années suivantes. Cela veut dire que, en tant qu'observateur, il est comme un étranger qui regarde et analyse avec une certaine distance les contextes spécifiques dans lesquels il travaille. Également, pour Michel de Certeau, la marche est en relation avec la recherche d'un lieu, il affirme : « Marcher, c'est manquer de lieu. C'est le processus indéfini d'être

244 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 61. 245 ''Gringo'' c'est le nom populaire, parfois péjoratif, donné par les gens d'Amérique centrale et du sud aux citoyens des États-Unis. Francis Alÿs a fait une action intitulée Gringo en 2003 à Mexico, enregistrée en vidéo. Cette œuvre montre comment des chiens protègent leur territoire, leur maison et leur maître d'un inconnu qui porte à la main une caméra vidéo, que l'homme utilise comme un bouclier protecteur. 246 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « En ese momento pienso que se trataba de cuestionar o aceptar los límites de mi condición de extranjero, de ''gringo''. ¿Qué tanto puedo pertenecer a este lugar ? En qué medida puedo juzgarlo ? Al ofrecer mis servicios como turista oscilaba entre el ocio y el trabajo, la contemplación y la interferencia. Estaba comprobando y denunciando mi propia condición. ¿En qué lugar me encuentro realmente ? » Russell

Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 4. 247 Ibid., p. 10. 248 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 18-19. 249 Ibid., p. 18. 250 Ces deux expressions ''touriste éclairé'' et ''posture d'exilé'', aussi bien que l'idée de ce paragraphe sont reprises du texte sur Francis Alÿs dans le catalogue d'exposition Expats/Clandestines, op. cit., p. 10. 251 Ibid., p. 10.

84

absent et en quête d'un propre252 . »

Cette dernière citation de Michel de Certeau peut se comprendre et se mettre en relation avec l'art contemporain, comme dans l'œuvre Home to Go (Un toit à soi) d'Adrian Paci.

Home to Go est une série de neuf photographies de 103 x 103 cm de dimension pour chacune, réalisée en 2001. Adrian Paci apparaît torse nu, portant un sous-vêtement blanc et une sorte de toit en tuiles romaines attaché au dos avec une corde. Les photos présentent l'artiste dans des positions différentes, parfois couché sur le toit qu'il porte, d'autres fois appuyé sur ses genoux et sur un de ses bras ou debout, courbé par le fardeau pesant. Ces photos sont issues d'une performance253 et il existe aussi une sculpture réalisée en parallèle qui porte le même titre254. La série photographique Home to Go, nous montre un homme qui essaie de se redresser malgré un grand poids qui pèse sur ces épaules et sur son dos. Le spectateur peut imaginer que cet homme essaye d'avancer, de marcher.

Cette œuvre parle explicitement du chez-soi ou du retour chez soi, comme l'artiste l'a affirmé dans l'entretien qu'il a donné aux commissaires de l'exposition individuelle à Paris, Marie Fraser et Marta Gili ; il définit le chez-soi de la manière suivante :

[…] ce n'est pas seulement la maison, le toit, la famille ; c'est aussi un état de stabilité, de lien, d'affection et d'identification à quelque chose. Pour moi, le retour chez soi n'évoque pas la question de l'émigration, mais une question plus profonde sur la quête d'une stabilité perdue. Dans un contexte de transformation et de mutation de fond, nous nous devons d'élaborer des stratégies de survie et de continuité, et l'idée du retour chez soi en fait partie255 .

Selon Edna Moshenson, dans son essai « Sujets en transit », le fragment de toit que l'artiste porte sur le dos fait référence aux maisons en ruines résultant de la guerre dans la ville natale d'Adrian Paci, Shkodër, celle-ci ayant l'uniformité de l'architecture communiste de l'époque256. En outre, ce fragment de toit est « un abri, un morceau de mémoire, une cargaison d'histoire, de culture, de tradition, de famille, mais aussi un fardeau, une responsabilité et un engagement257 . » Home to Go est caractérisé comme un objet

252 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 155. 253 Adrian Paci, Vies en transit, op. cit., non paginé. 254 La sculpture Home to go est un moulage en poudre de marbre et résine. Pour en savoir plus sur cette sculpture cf. Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 44. 255 Ibid., p. 34. 256 Ibid.,p. 44. 257 Ibid., p. 44.

85

« hybride258 » par Edna Moshenson et comme une métaphore de l'exil par la critique d'art italienne Angela Vettese259 ; il représente notre figure de l'entre-deux de l'exil. Cet homme est tiraillé par ce morceau de toit, lequel représente son passé, son présent, son futur ; c'est à la fois un lest, une protection, un refuge, un fardeau. Pourtant, cet homme ne peut pas se débarrasser de son morceau de toit, ça lui appartient. Ce n'était pas le cas avant : quand il était chez lui, il ne portait pas ce morceau de toit, il était comme les autres hommes autour de lui ; il s'agit de sa nouvelle condition depuis qu'il est parti de chez lui. D'après les mots d’Edna Moshenson, c'est « un homme-maison260 fusionnant des paires conceptuelles telles que lieu et non-lieu, mobilité et immobilité, mouvement et arrêt, identité solide et identité fluide, sujet et objet [...]261 ».

Sur ce point, nous pouvons nous interroger de cette façon : Qu'est-ce-que l'entre-deux de l'exil ?

Contrairement à l'entre-deux spatial et à l'entre-deux comme frontière, l'entre-deux de l'exil aussi bien que l'entre-deux existentiel sont en relation directe avec l'homme, avec son vécu et avec son expérience. Edward W. Said définit l'exil de manière tragique262 : « C'est la fissure à jamais creusée entre l'être humain et sa terre natale, entre l'individu et son vrai foyer, et la tristesse qu'il implique n'est pas surmontable263 . » Il différencie les exilés des réfugies, des émigrés et des expatriés en réfléchissant à ce que cela implique pour ces personnes d'être dans l'impossibilité de retourner chez eux. Selon lui, les réfugiés, c'est un groupe qui est parti de son chez-soi, la plupart du temps pour des raisons politiques, et qui a besoin de l'aide internationale ; les émigrés et les expatriés sont proches en genre car ils sont partis de chez eux et, du fait d'un choix personnel, ils ont émigré vers un nouveau pays et, parfois, ils ont subi « l'aliénation et de la solitude de l'exil264 » ; finalement, Edward W. Said va distinguer les exilés des autres catégories par « une forme de solitude et de

258 Ibid., p. 45. Le terme ''hybride culturel'' est employé par Laurent Muller pour désigné « le Juif, l'étranger, le migrant etc., en fait l'Autre [...] ». Laurent Muller, « Les ''Digressions sur l'étranger'' selon Georg

Simmel », op. cit., p. 40. 259 Angela Vettese, « Adrian Paci, Conversation », in Adrian Paci (commissaire : Angela Vettese), Galeria

Civica di Modena, Milan : Edizioni Charta, 2006, p. 22. 260 Cet « homme-maison » fait référence aux images du Christ portant la croix et à l'ange tombé de la tradition chrétienne. Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 44, Angela Vettese, « Adrian Paci,

Conversation », op. cit., p. 44 et Giacinto Di Pietrantonio, « Answer to », in Adrian Paci (commissaire :

Angela Vettese), Galeria Civica di Modena, Milan : Edizioni Charta, 2006, p. 103. 261 Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 45. 262 Edward W. Said, Réflexion sur l'exil et autres essais, trad. de l'anglais (États-Unis) Charlotte Woillez,

Arles : Actes Sud, 2008, p. 253. 263 Ibid., p. 241. 264 Ibid., p. 250.

86

spiritualité265 . » L'exil d'Edward W. Said consiste en une perte d'orientation266 pour l'individu, cette caractéristique étant aussi présente dans la notion d'étranger énoncée par Laurent Muller.

Image 39 : Adrian Paci, Home to Go, 2001, 9 photographies, 103 × 103 cm chaque

265 Ibid., p. 250. 266 Ibid., p. 257.

87

Image 40 : Adrian Paci. Vies en transit, Jeu de Paume, Paris, 2013. Photo: Romain Darnaud © Jeu de Paume

88

De surcroît, Michel Gironde définit l'exil autour de deux formes et à travers deux auteurs différents dans son livre Méditerranée et Exil aujourd'hui : Jean-Pierre Morel et Milan Kundera. De Jean-Pierre Morel, il va reprendre une définition qui va dans le même sens que celle d'Edward W. Said : « […] le bannissement et la souffrance de la patrie perdue267 ». En revanche, la définition de Milan Kundera est une vision plus proche de celle qui a été proposée en examinant Turista et Home to Go de Francis Alÿs et d'Adrian Paci. Michel Gironde reprend l'idée d'exil de Milan Kundera :

[…] l'épreuve de l'exil consistant à transformer la contrainte du bannissement en choix de vivre ailleurs […]. L'épreuve de l'exil se sublimerait alors en une densification de l'accomplissement de soi : une deuxième vie, une deuxième langue, une deuxième création, mais en accord avec les aspirations profondes de la première vie, la première langue, la première création.

Or, si l'exil est défini par l'auteur comme un déplacement d'une première position (une vie, une langue, une création) vers une deuxième, il nous semble important d'insister à cet endroit sur le fait que la deuxième ne se substitue pas à la première. La dimension d'entredeux de l'exil souligne le fait que ce déplacement d'une place à l'autre n'est pas un mouvement unidirectionnel ni définitif, qui se réaliserait une fois pour toutes, mais consiste plutôt dans une mise en suspension qui implique une situation indécidable de va-et-vient. C'est d'ailleurs dans ce sens que Cihan Gunes examine les notions de rencontre, de dimension interculturelle et d'exil en reprenant la notion d'entre-deux de Daniel Sibony, lorsqu'il dit :

Avec la notion d'entre-deux, il souligne l'idée d'un mouvement, d'un déplacement, d'un passage entre deux états qui ne se fait jamais soudainement (et j'ajouterais même complètement), mais qui est de l'ordre d'une traversée qui appelle à des mouvements incessants de va-et vient.[...]268

En effet, la relation entre les notions de voyage et d'entre-deux de l'exil s'établit étant donné que le voyage ne se limite pas au déplacement physique d'un endroit à un autre, il est constitué d'un va et vient, entre ici et là-bas, entre présent, passé et futur, entre cultures ; ce voyage tresse, peu à peu, la condition d'hybride mentionnée auparavant par Edna

267 Michel Gironde (dir.), « Introduction : Penser & écrire l'exil », in Méditerranée et Exil aujourd'hui,

Paris : L'Harmattan, 2013, p. 9. 268 Cihan Gunes, Exil et précarité, l'entre deux de l'accueil, intervention Journées Paroles sans frontières,

Association de psychanalyse interculturelle à l’épreuve du terrain [en ligne], 23 mars 2011 [consulté le 25 septembre 2013]. Disponible sur le web <http://www.p-s-f.com/psf/spip.php?article272>.

89

Moshenson et par Laurent Muller. En revenant aux exemples décrits précédemment, Turista et Home to Go, nous pouvons ajouter que ces projets montrent Francis Alÿs et Adrian Paci au premier plan des situations présentées : il s'agit de deux hommes se présentant dans des conditions de survie par rapport à un nouveau contexte, chacun dans des endroits et dans des conditions différentes. Ce sont des situations existentielles, qui ont en commun des notions qu'Adrian Paci a plusieurs fois mentionnées comme essentielles dans sa démarche artistique : la vulnérabilité, la fragilité et l'instabilité269. Ces conditions existentielles associées à ce que nous avons appelé l'entre-deux de l'exil sont exprimées de manière éloquente par cette réflexion de Francis Alÿs :

Je pense que je suis plutôt d'ici mais je ne le suis pas. Ou bien que je ne le suis pas mais je le suis. C'est un piège. C'est drôle, il faut que l'on quitte l'endroit d'où l'on vient pour que l'on vous demande si vous en faites partie. Été 2006, déménagement temporaire de la famille en Europe, retour au vieux continent accompagné de la sensation d'être complètement déplacé après plus de vingt années d'absence. Entre deux eaux, local et immigré, tout trop familier et étranger à la fois270 .

269 Adam Budak, « Face au toucher ou ''Quand nos yeux se touchent...''», Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 96 et « Adrian Paci in conversation with Mirjam Varadinis », in Adrian Paci : Electric blue (conversation avec Mirjam Varadinis), Zurich : Kunsthaus Zurich, 2010, p. 7 - 8. 270 Réflexion de Francis Alÿs à propos du mot Local dans : « Francis Alÿs : A à Z, sélection de Klaus

Biesenbach et Cara Starke », op. cit., p. 37.

90