6 minute read

CSTC

(© photo : Nicolas Oldenhove)

Montage des maçonneries portantes : stabilité avant tout !

Pour donner aux maçonneries portantes et au bâtiment la résistance et la stabilité voulues, l’entrepreneur doit respecter quelques règles avant, pendant, voire après les travaux. Le CSTC nous les rappelle ici.

Les maçonneries portantes sont conçues et exécutées sur la base de l’Eurocode 6. La bonne pratique d’exécution est également explicitée dans la NIT 271 du CSTC.

Prescriptions

L’entreprise doit respecter les prescriptions de l’auteur de projet. La maçonnerie portante peut avoir fait l’objet d’une note de calcul. Le contrat doit spécifier si l’entreprise doit ou non faire réaliser à sa charge une étude de stabilité. La maçonnerie peut aussi être implicitement dimensionnée dans les documents contractuels (cahiers des charges, plans, métrés) via la prescription de la nature et de la résistance des matériaux, de l’épaisseur de la paroi ou encore de la technique de mise en œuvre. Ces divers paramètres influencent en effet la stabilité de la maçonnerie portante et donc celle du bâtiment projeté. L’entreprise peut proposer une alternative, mais celle-ci doit être soumise à l’approbation de l’auteur de projet.

Le choix de produits disposant d’une des marques volontaires de qualité (BENOR, ATG, …) est un autre facteur de stabilité. Ces marques, gages de qualité et de sécurité, sont d’ailleurs bien développées dans le secteur de la maçonnerie.

Montage

Le premier lit d’éléments de maçonnerie est posé sur une couche de mortier d’égalisation de 2 cm d’épaisseur, pour rattraper les irrégularités du support. Cette mesure est importante lorsque les joints d’assise doivent être minces (0,5 à 3 mm), car un nivellement optimal des éléments est requis. Pour des joints d’assise d’épaisseur inférieure à 6 mm, on tiendra compte d’une tolérance d’exécution plus sévère sur l’épaisseur des joints (2 mm au lieu de 4 mm).

Une maçonnerie hybride, faite de matériaux divers, tels que blocs constructifs isolants en pied de mur ou bandes acoustiques, est moins performante sur le plan mécanique.

La longueur d’appui des linteaux conformes à la norme sera supérieure ou égale à 10 cm, selon le calcul de stabilité effectué et les prescriptions du fabricant. Ces linteaux préfabriqués sont à placer sur une couche de mortier pour permettre une répartition uniforme des charges et la création d’une friction suffisante. Un profilé en néoprène par exemple peut parfois être incorporé à la couche de mortier, pour accroître la friction. En fonction des charges attendues et de la nature de la maçonnerie, la pose d’“asselets” (petites poutres en béton armé placées sous l’appui d’une poutre) peut être requise.

Contraintes de stabilité

La hauteur de construction journalière doit être adaptée à la durée de prise du mortier et au poids des éléments de maçonnerie. La hauteur habituelle est de 1,2 mètre. Pour les grands éléments et les maçonneries collées, un étage entier peut être monté par jour.

Les tolérances d’exécution sont à respecter : en matière d’aplomb (verticalité), l’écart admissible sera au maximum de 8 mm par étage et de 50mm sur la hauteur du bâtiment. On comptera environ 20 mm de tolérance pour l’alignement vertical et 8 mm par deux mètres pour la planéité. Quant à l’épaisseur de la paroi, l’écart maximal admissible est d’environ 5 mm ou 5 % de l’épaisseur (selon la valeur la plus grande).

Étançonnement

Les murs de refend prévus par l’architecte assurent la stabilité d’un mur en phase de construction et l’empêchent de s’écrouler sous l’action du vent.

Sinon, les murs indépendants tels que les pignons devront être soutenus par des étançons susceptibles de reprendre à la fois des efforts de traction et de compression, quitte à les étayer sur leurs deux faces. Le nombre minimal d’étançons à prévoir pour des maçonneries jusqu’à trois mètres de hauteur est indiqué dans le tableau cidessus.

Les étançons sont habituellement positionnés sous un angle de 45° à 60° par rapport à un plan horizontal avec un point de contact situé aux 2/3 de la hauteur du mur (pour les murs jusqu’à trois mètres de haut). Prévoir aussi des poutres de répartition.

Réservations

L’encastrement des conduites et la réalisation de saignées peuvent agir négativement sur la stabilité du mur ou sa résistance au feu. On évitera donc de pratiquer des saignées ou des réservations au travers de linteaux ou d’autres éléments porteurs. Le bureau d’études doit être consulté en cas de maçonneries armées.

En l’absence de calcul préalable, les saignées et réservations verticales réalisées après l’exécution de la maçonnerie auront une profondeur maximale de 30 mm. La largeur maximale sera fonction de l’épaisseur de la maçonnerie portante.

Les saignées et réservations horizontales ou inclinées doivent être véri fiées par calcul de stabilité.• -

NOMBRE MINIMAL D’ÉTANÇONS À PRÉVOIR POUR DES MAÇONNERIES JUSQU’À 3 M DE HAUTEUR.

LONGUEUR DU MUR NOMBRE MINIMAL D’ÉTANÇONS

≤ 2 m 1

≤ 5 m 2

Par longueur de 2 m supplémentaire + 1

RÉFÉRENCE

Adaptation libre d’un article signé Y. Grégoire, responsable des publications sectorielles au CSTC, et paru en pages 15-16 du magazine Contact de janvierfévrier 2022. Seul ce texte original peut être cité en référence.

CSTC

Méthode LEAN :

deux idées à réfuter

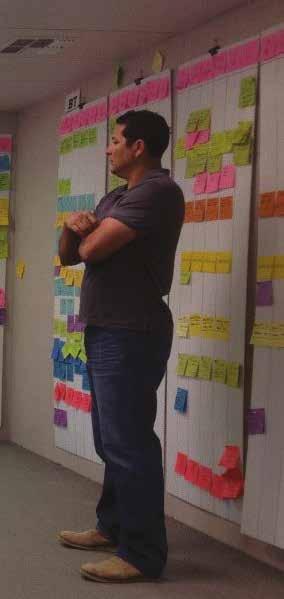

La méthode de planification dite “lean” est de plus en plus appliquée dans le secteur de la construction. Elle ne se résume pas à un simple collage de post-it de couleurs sur un mur. Elle n’est pas non plus – seconde idée à réfuter – conçue que pour les grandes entreprises. Elle s’applique aussi très bien aux PME, quel que soit leur domaine d’activité.

Planification globale

La méthode lean est une approche globale qui s’appuie sur une série d’outils. Les entreprises qui l’ont adoptée pour leur planification en disent beaucoup de bien, les formations lean se multiplient et des articles y sont régulièrement consacrés…

Il faut savoir que la planification lean – c’est prouvé! – permet de réduire de 20 à 30 % la durée de la phase de chantier. D’où sa popularité auprès des entrepreneurs qui demandent souvent à leurs sous-traitants de l’adopter aussi. Son principe est en effet basé sur l’élaboration d’un planning par l’ensemble des partenaires, en consensus, pour davantage de fiabilité et moins de mauvaises surprises.

Les partenaires du chantier se réunissent autour d’une grande feuille de papier sur laquelle ils viennent coller et déplacer des Post-its jusqu’à obtention d’un tableau approuvé à l’unanimité. Peu importe le lieu où on le fait… Le lean, en résumé, crée de la valeur tant pour le client final que pour les partenaires de la construction. Il s’agit d’un processus fluide plutôt que rigide et dans le respect des personnes.

Pas que pour les gros !

La méthode lean n’est pas réservée aux plus grosses entreprises ni aux entrepreneurs généraux qui, par excellence, doivent beaucoup planifier. Ceux-là peuvent même nommer des “administrateurs lean”. Mais les PME qui travaillent avec ces “gros” acteurs ont elles-mêmes intérêt à adopter la même méthode lean, pour une meilleure communication, qui diminuera le nombre des erreurs, accélérera les livraisons, etc. Elles ont souvent un énorme potentiel d’amélioration par rapport à leurs façons habituelles de travailler, et leurs chaînes de communication plus courtes les rendent plus flexibles et plus à même d’installer rapidement le processus d’amélioration continue engendré par le lean.

Le succès du lean dépend de son assimilation par l’ensemble des partenaires : non seulement les entrepreneurs et leurs sous-traitants, mais aussi les concepteurs, les bureaux d’études, les maîtres d’ouvrage, etc.

Applicable à tous les processus de l’entreprise

La méthode lean peut s’appliquer à tout : les travaux à entreprendre, bien sûr, mais aussi la communication avec le client, la phase d’offre, l’élaboration du contrat, la préparation des travaux, les achats, la facturation… Lorsqu’une procédure ou une méthode de travail est améliorée, les répercussions sont multiples. Cet état d’esprit est ancré chez tous les collaborateurs de l’entre prise, qu’elle soit grande ou petite.• -

Réunion de planification lean dans une cabine de chantier.

INFO:

• Division “Gestion et qualité” du CSTC (gebe@bbri.be)

• Monographie “Le Lean

Construction. Quels changements dans l’organisation des entreprises?” à télécharger sur le site www.cstc.be

RÉFÉRENCE

Adaptation libre d’un article signé B. Coemans, conseiller principal senior à la division “Gestion et qualité” du CSTC, et paru en pages 22-23 du magazine Contact de marsavril 2022. Seul ce texte original peut être cité en référence.