Ausgabe 3/ 2025

Ausgabe 3/ 2025

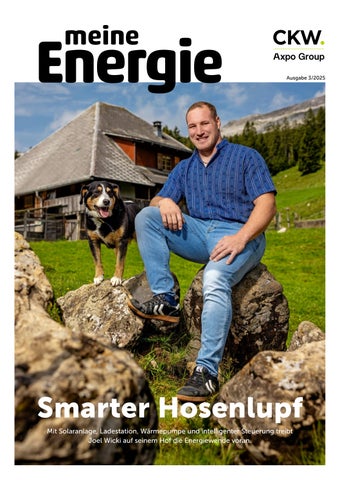

Mit Solaranlage, Ladestation, Wärmepumpe und intelligenter Steuerung treibt Joel Wicki auf seinem Hof die Energiewende voran.

Mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde rast Tino Durrer übers Wasser – wenn er nicht gerade im Büro oder in der Berufsschule sitzt. Der 16-jährige Automatikerlernende bei CKW gehört zu den vielversprechendsten iQFoil-Talenten der Schweiz. Dank der flexiblen Arbeitsbedingungen kann er seine Sportkarriere auf Leistungsniveau verfolgen und gleichzeitig eine fundierte Berufsausbildung absolvieren.

Wie Tino Sport und Lehre unter einen Hut bringt, weshalb er sich bewusst für CKW als Lehrbetrieb entschieden hat und warum Olympia für ihn mehr Ziel als Traum ist, erfahren Sie in der CKW-Story: ckw.ch/tino-durrer

«Im Stromnetz passiert nichts – alles bleibt, wie es war.» Diesen Satz höre ich oft. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Tatsächlich stehen wir vor der grössten Transformation seit der Elektrifizierung der Schweiz vor über 100 Jahren.

Denken Sie nur: Jede neue Solaranlage, jedes E-Auto und jeder Batteriespeicher verändert die Energieflüsse in unserem Netz. Was früher eine Einbahnstrasse war –vom Kraftwerk zum Verbraucher –, ist heute eine mehrspurige Autobahn mit Gegenverkehr: ein komplexes Gebilde von Energieproduzentinnen und -konsumenten.

Bei CKW arbeiten wir intensiv daran, dieses Netz fit für die Zukunft zu machen. Mit intelligenten Steuerungen sorgen wir dafür, dass Energie so fliesst, wie sie gebraucht wird (Seite 17). Mit dynamischen Tarifen schaffen wir Anreize für einen netzfreundlichen Stromverbrauch. Mit Batteriespeichern (Seite 14) federn wir Produktionsspitzen ab. Und mit lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (Seite 5) ermöglichen wir den direkten Austausch von Solarstrom zwischen Nachbarn.

Warum tun wir das? Weil ein kluges Netzmanagement günstiger und kundenfreundlicher ist als ein massiver und teurer Ausbau der Infrastruktur. Und weil wir überzeugt sind, dass die Energiewende nur gelingt, wenn sie für alle bezahlbar bleibt.

Viel Spass bei der Lektüre!

Thomas Reithofer, Leiter Geschäftsbereich Netz CKW

Energiegespräch mit Reto Knutti Der ETH-Klimaforscher spricht Klartext, wenn es um Schäden und Konsequenzen des Klimawandels geht. 14

Die Wende der Energiewende Grossbatterien gewinnen an Bedeutung im modernen Stromnetz. Wir zeigen, wo die Entwicklung hingeht.

Wohlfühlklima im Bauernhaus Viktoria und Pascal Lehner renovierten ihr über 100-jähriges Gebäude in Altishofen. 17

Impressum

11. Jahrgang, September 2025, erscheint vierteljährlich

Herausgeber: CKW, Täschmattstrasse 4, Postfach, 6002 Luzern; Telefon 041 249 51 11, meine-energie@ckw.ch, ckw.ch

Redaktionsadresse: Redact Kommunikation AG, 8152 Glattbrugg; redaktion@redact.ch

Projektleitung: Simon Eberhard | Gestaltung: Dana Berkovits, Jacqueline Müller, Christoph Schiess

Druck: CH Media Print AG, 5000 Aarau

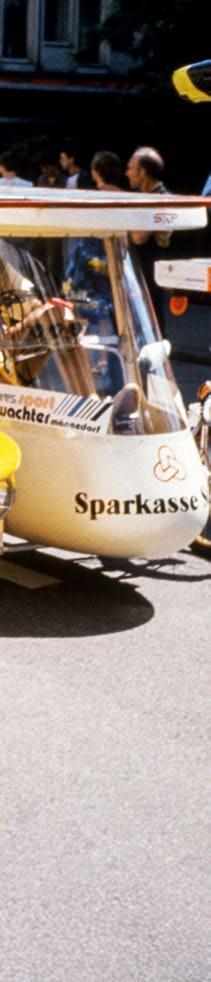

Futuristisch, kurios und bis dato einzigartig: Die Tour de Sol von 1985 war das erste Solarfahrzeugrennen der Welt. 73 Fahrzeuge fuhren vom Bodensee bis an den Genfersee, wobei 58 trotz Regen das Ziel erreichten. Organisiert von der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie (SSES), sollte das Rennen zeigen, dass Solarenergie auch in der Schweiz funktioniert. Inmitten der damaligen Energiekrise rückte die Tour de Sol die Solarenergie in den Fokus der breiten Öffentlichkeit und löste eine Innovationswelle aus: Hochschulen, Unternehmen sowie private Tüftlerinnen und Tüftler entwickelten neuartige Solarmobile mit Leichtbaumodulen und elektronischer Steuerung.

Heute – vierzig Jahre später – wird diese Pionierleistung gewürdigt: Bis November zeigt das Verkehrshaus Luzern eine Sonderausstellung mit Originalfahrzeugen aus dieser Zeit.

Mehr Informationen unter: verkehrshaus.ch

Am Samstag, 25. Oktober 2025, von 10 bis 15 Uhr lädt CKW zum Tag der offenen Tür im neuen Ausbildungszentrum Netze in Ebikon ein. Erleben Sie hautnah, wie wir junge Zentralschweizer Netzelektrikerinnen und Netzelektriker ausbilden, und erhalten Sie spannende Einblicke in die Karrierewege bei CKW.

Neben Live-Vorführungen von Lernenden in luftiger Höhe in unserem Freileitungspark und der Möglichkeit, selbst einen Freileitungsmast zu erklimmen, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – kommen Sie einfach vorbei!

Mehr Informationen unter ckw.ch/az-netze

Luzern (zVg)

Foto: Verkehrshaus

NACHGEFRAGT

Das vergangene Jahr zählt in der Schweiz als Rekordjahr für Windstrom: 2024 wurden rund 170 Millionen Kilowattstunden Windstrom produziert. Das entspricht dem Stromverbrauch von 150 000 Menschen, also etwa der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner der Städte Zug, St. Gallen und Neuenburg.

Wie begeistern wir mehr Mädchen und Frauen für technische Berufe?

Beantwortet von:

Annik Jeiziner, Elektroingenieurin bei SBB Cargo International und Referentin bei KIDSinfo

Indem wir ihnen alles zutrauen – und zwar schon früh. Deshalb besuche ich regelmässig Schulen, um mit den Kindern zu tüfteln, zu sprechen und Experimente durchzuführen. Unternehmen in männlich geprägten Branchen müssen zudem nicht nur Diversität fördern, sondern Inklusion leben. Das heisst: Frauen und Minderheiten nicht nur einstellen, sondern in die Gruppe aufnehmen, ihnen zuhören, sie miteinbeziehen. Nicht zuletzt gilt es auch, Frauen in Männerdomänen sichtbar zu machen und als Vorbilder zu zeigen, denn «You can’t be what you can’t see».

Nachhaltigen Strom aus der Nachbarschaft gemeinsam nutzen – das ermöglichen lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) ab 1. Januar 2026. Innerhalb einer Gemeinde können sich Stromverbraucher, Produzentinnen von erneuerbarem Strom und Speicherbetreiber zusammenschliessen, um ihren lokal erzeugten Strom über das öffentliche Netz zu teilen.

Im Vergleich zum Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) und zum virtuellen ZEV kann Strom innerhalb einer LEG grossräumiger geteilt werden. Voraussetzung ist, dass sich alle Teilnehmenden innerhalb einer Gemeinde, im gleichen Netzgebiet und auf derselben Netzebene befinden. Der grosse Vorteil der LEG: Die Teilnehmenden bestimmen den Preis für den von ihnen produzierten Strom selber und profitieren von einem um bis zu 40 Prozent reduzierten Netznutzungsentgelt darauf. Die übrige Stromversorgung erfolgt weiterhin durch CKW.

Ab 1. Oktober 2025 können sich Interessierte auf leghub.ch umfassend informieren und mit dem LEG-Check ganz einfach prüfen, mit welchen Adressen sie eine LEG bilden können.

Mehr Informationen zu ZEV und LEG: ckw.ch/leg

ckw.ch/co2reduzieren Gewinnen Sie einen Joel-Wicki-Gürtel

Wie lebt ein Schwingerkönig abseits des Sägemehls? Natürlich, bodenständig – und überraschend smart. Bei unserem Besuch auf seiner Alp erzählt Joel Wicki von warmen Stuben, tieferen Stromrechnungen und entspannten Feierabenden im Whirlpool.

TEXT NICOLE MEYER FOTOS PHILIPP SCHMIDLI

Dank der CKW PV Manager App sieht Joel Wicki immer genau, was läuft – selbst von der Alp aus.

Wir besuchen Schwingerkönig Joel Wicki auf seiner Alp oberhalb von Sörenberg. Nur wenige Höhenmeter trennen sie von seinem Talbetrieb, und doch fühlt sich hier oben alles eine Spur ruhiger, ursprünglicher an. Der Schwingerkönig ist gerade dabei, einen Zaunpfosten in den Boden zu schlagen, als er uns mit einem kräftigen Händedruck begrüsst. «Kommt, machen wir eine kurze Kaffeepause», sagt er mit einem verschmitzten Lachen und führt uns zu seiner Alphütte. Der Blick schweift über die Schrattenfluh bis zum Brienzer Rothorn, und irgendwo hinten muht eine neugierige Kuh.

Persönliche Energiewende gestartet

Schon im vergangenen Jahr besuchten wir Joel Wicki auf seinem Bauernhof im Tal. Damals berichtete er stolz von seiner neuen Solaranlage auf dem Scheunendach, die er gemeinsam mit den Fachleuten von CKW installiert hat. Auch eine passende Ladestation für sein E-Auto war mit dabei. Seither produziert er seinen eigenen Strom und nutzt ihn direkt vor Ort. «Was ich selbst produziere, kann ich gleich wieder

Der smarte Bauernhof

Mit dem CKW PV Manager sind die Solaranlage, die Ladestation und die Erdsonden-Wärmepumpe von Joel Wicki clever vernetzt und optimal gesteuert.

«Was ich produziere, kann ich gleich wieder verbrauchen – die Stromrechnung ist nun viel tiefer.»

verbrauchen, sei es für den Heukran, Heulüfter, die Waschmaschine oder natürlich auch andere Geräte – das lohnt sich spürbar. Die Stromrechnung ist nun viel tiefer», sagt er zufrieden. Damals erwähnte er mit einem Augenzwinkern, dass er im Winter noch auf Wollsocken angewiesen sei, da die Holzheizung im Wohnhaus in die Jahre gekommen sei. Eine Wärmepumpe sei aber schon in Planung – als nächster Schritt auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz.

Von warmen Füssen und kühlem Kopf Anfang Sommer hat er das Vorhaben umgesetzt: Auf dem Hof wurde eine Erdsonden-Wärmepumpe installiert – ebenfalls in Zusammenarbeit mit CKW. «Die neue Heizung sorgt im Winter für wohlige Wärme

und an kühleren Sommertagen für ein angenehmes Raumklima», erklärt der Schwingerkönig. Die Bedienung sei unkompliziert, der Komfortgewinn deutlich spürbar. Und die Wollsocken? «Die habe ich diesen Winter vermutlich nicht mehr nötig.»

Energie, clever gesteuert

Seit kurzem nutzt Joel Wicki auch die CKW PV Manager App, um seinen selbst produzierten Solarstrom optimal einzusetzen. Damit behält er seinen Solarstrom jederzeit im Blick, selbst von der Alp aus. «Ich sehe auf dem Smartphone genau, wie viel Strom gerade produziert wird und wie viel ich selbst nutze. Weiter kann ich steuern, welche Verbrauchergeräte in welcher Priorität geladen werden sollen. Das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich genau weiss, was läuft.»

Nach einem strengen Tag auf der Alp lässt Joel Wicki den Abend gerne auf dem gemütlichen Kachelofen ausklingen.

Energiegeladen in die Zukunft

Trotz der vielen Projekte auf dem Hof ist Joel nach wie vor mit vollem Einsatz im Sägemehl unterwegs. Die Schwingkarriere läuft weiter, die Trainings sind intensiv. Umso wichtiger ist für ihn ein Alltag, der zuverlässig funktioniert – auch in Sachen Energie. «Ich möchte dort effizient sein, wo ich es beeinflussen kann. Das gilt für meine Trainings genauso wie für meinen Stromverbrauch. In einem nächsten Schritt überlege ich mir, einen Batteriespeicher anzuschaffen, damit ich überschüssige Solarenergie speichern kann.»

Wenn der König entspannt

Wie er nach einem langen Tag zur Ruhe kommt?

Joel Wicki schmunzelt. «Entweder lasse ich den

Abend gemütlich auf dem warmen Kachelofen in der Alphütte ausklingen, oder ich mache mich auf den Weg ins Tal zu meinem Bauernhof.» Dort wartet nämlich ein besonderes Highlight: sein Whirlpool. Der perfekte Ausgleich zum Training und zur Arbeit. Und das Beste daran: Auch der Whirlpool wird mit Sonnenenergie vom eigenen Dach geheizt.

ckw.ch/co2reduzieren Erfahren Sie mehr zu unseren Lösungen zur CO 2 -Reduktion zu Hause.

Reto Knutti ist einer der renommiertesten und lautesten

Klimaforscher der Schweiz. Er sieht alarmierende Situationen und will trotzdem jede Chance nutzen.

Herr Knutti, was hat sich in der Klimaforschung in den letzten Jahren verändert?

Während man vor 15 Jahren noch skeptisch auf die Warnungen reagierte, wird die Wissenschaft mittlerweile akzeptiert – zumindest in Fachkreisen.

Werden Sie heute ernst genug genommen?

Es gibt Fortschritte, doch die politischen Massnahmen hinken den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Ob man uns ernster nimmt? Es ist, wie wenn der Arzt sagt, du sollst mehr Sport treiben. Du nimmst es ernst, aber machst du es dann auch?

Wie verhält sich das reale Klima gegenüber den bisherigen Prognosemodellen?

Das Klima verhält sich beängstigend präzise in Bezug auf unsere Modelle. Selbst die Voraussagen aus den 1970er-Jahren treffen erstaunlich gut zu. Dabei treten einige Entwicklungen eher früher auf als bisher erwartet.

In welchem Szenario befinden wir uns – leicht, mittel oder schlimm?

Wir bewegen uns zwischen dem mittleren und dem schlimmen Szenario. Die globale Durchschnittstemperatur ist seit der vorindustriellen Zeit bis 2024 bereits um mehr als 1,3 Grad Celsius gestiegen. Die Nordhalbkugel einschliesslich der Schweiz erwärmt sich schneller, weil es hier grössere Landmassen gibt. In der Schweiz sind es 2,9 Grad. Es ist aber nicht ganz so schlimm, wie wir es vor 15 Jahren erwartet haben, als wir noch mit sehr viel mehr Emissionen durch Kohlekraftwerke rechneten.

2024 gab es in Europa extrem starke Regenfälle. Werden diese häufiger?

Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Pro Grad Erwärmung kann die Luft sieben Prozent mehr Wasser

aufnehmen. Das gleiche Gewitter enthält heute 20 Prozent mehr Wasser. Dann schüttet es wie wahnsinnig, und das Wasser kommt unter Umständen meterhoch durchs Dorf.

Brauchen wir einen anderen Umgang mit Naturgefahren?

Bisher hat man nach der Erfahrung der letzten 100 Jahre gebaut. Heute muss man sich überlegen, was in den nächsten 50 oder 100 Jahren passiert, egal ob für ein Haus oder ein Bahngleis. Das ist auch Teil unserer Klimadienstleistung. Wir machen sozusagen den Wetterbericht für 2050.

Beachten Behörden und Private diesen Wetterbericht?

Sie tun es, aber noch zu wenig konsequent. Wir machen die Klimaszenarien für die Schweiz schon seit vielen Jahren. Aber oft wissen die Entscheider gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Wichtig ist da zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem SIA, dem Verband der Ingenieure und Architekten. Er bestimmt die Normen, nach denen gebaut wird. In anderen Bereichen sind es die Förster oder Bäuerinnen, bei den Naturgefahren Kantone und Gemeinden. Und für Energie sind das Bundesamt für Energie oder die Stromversorger verantwortlich.

Wie sind Gemeinden über Risiken informiert?

Es gibt deutliche Unterschiede. Typischerweise ist man dort, wo Unwetter oder Naturgefahren häufiger zuschlagen, besser informiert. Man lernt, wenn es weh tut.

Gibt es Beispiele, dass die richtigen Schlüsse gezogen werden?

Ja, hier ganz in der Nähe sogar. Die Sihl fliesst praktisch durch den Zürcher Hauptbahnhof, in

wurde 1973 geboren und ist im Berner Oberland aufgewachsen. Er ist Physiker und promovierte 2002 an der Universität Bern mit einer Arbeit über Studienmodelle zu Wahrscheinlichkeit und Vorhersagbarkeit von künftigen Klimaveränderungen. Kurz darauf kam er an die ETH Zürich und ist dort seit 2007 Professor für Klimaphysik.

einem Tunnel, der zwischen dem oberirdischen und dem unterirdischen Bahnhof verläuft. Bei Extrem-Regenfällen könnte der unterirdische Bahnhof volllaufen. In der Stadt Zürich gäbe es Schäden von mehreren Milliarden Franken. Es hat noch nie so stark geregnet. Aber einige Male lag die Wassermenge nur knapp unter der kritischen Marke. Darum baut man für 175 Millionen Franken bei Thalwil einen Entlastungsstollen zum Zürichsee.

175 Millionen zur Vermeidung von Milliardenschäden scheint ein guter Deal. Das ist es. Natürlich kommt der enorme Schaden nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber Massnahmen sind viel billiger als die erwartbaren Schäden. Entscheidend ist, möglichst da zu investieren, wo das Schadenspotenzial am höchsten ist.

2024 wurden im Mittelmeer und in der Nordsee ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen gemessen. War das vorhersehbar? Grundsätzlich war mit einer Erwärmung der Meere zu rechnen, aber 2023 und 2024 waren deutlich wärmer, als wir erwartet hatten. Die Gründe sind noch nicht vollständig verstanden.

Einen überraschenden Effekt hatten offenbar auch neue Abgasvorschriften für die Schifffahrt. Die grossen Schiffe dürfen nicht mehr mit dreckigem Schweröl fahren oder mussten Abgasreinigungssysteme installieren. Darum gibt es über dem Meer weniger feine Russpartikel. Es kommt mehr Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche. Durch den Wegfall dieser Luftverschmutzung haben sich die Meere lokal stärker erwärmt als erwartet.

Dann müsste man sofort wieder mit dreckigeren Schiffen fahren?

Nein, auf keinen Fall. Alles ist grundsätzlich gut, was die Luft sauberer macht. Das Beispiel zeigt aber, dass sinnvolle Massnahmen auch unerwünschte Konsequenzen haben können.

Das ginge in Richtung Geo-Engineering – die künstliche Beeinflussung des Klimas. Ist das eine mögliche Lösung?

Geo-Engineering-Massnahmen, wie etwa das künstliche Erzeugen von Wolken, werden diskutiert. Dennoch sind die Risiken enorm. Diese An sätze könnten kurzfristig das Sonnenlicht reflektieren, aber sie bekämpfen lediglich Symptome, nicht die Ursachen des Klimawandels, nämlich die massiven CO 2 -Emissionen durch unser fossiles Energiesystem. Zudem lassen sich die Massnahmen nicht geografisch sauber eingrenzen – unsere Entscheide betreffen auch andere. Wenn jemand sie nicht will, kann er sich nicht gegen allfällige negative Folgen wehren.

«Je schneller wir handeln, desto besser können wir langfristige Schäden begrenzen.»

Reto Knutti

Könnte ein grosser Vulkanausbruch – vergleichbar mit Tambora in Indonesien oder den Phlegräischen Feldern, dem Supervulkan vor Neapel – einen Abkühlungseffekt erzielen?

Ein massiver Vulkanausbruch würde kurzfristig vielleicht zu 0,1 bis 0,3 Grad Abkühlung führen, und nach drei Jahren wäre nichts mehr messbar. Künstlich herbeigeführte Vulkanausbrüche sind ohnehin undenkbar.

Einige kritisieren, dass es bereits zu spät sei. Teilen Sie diese Ansicht?

Nein, es ist nicht zu spät, aber wir stehen an einem kritischen Wendepunkt. Jedes Zehntelgrad Erwärmung hat weitreichende Auswirkungen. Es ist daher entscheidend, dass wir jetzt entschlossen handeln, um die schlimmsten Folgen abzumildern. Die Zeit drängt, und je schneller wir umfassende Massnahmen ergreifen, desto besser können wir die langfristigen Schäden begrenzen.

Was müsste Ihrer Meinung nach sofort geschehen?

Sofort müssen wir den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorantreiben. Gleichzeitig sollten wir unsere Städte und Gemeinden klimafreundlich umgestalten – das schliesst bessere Infrastruktur für den Hochwasserschutz und eine nachhaltige Stadtplanung ein. Es braucht einen raschen, systematischen Wandel, auf globaler wie auch auf lokaler Ebene. Und ganz wichtig: Vieles von dem sind Investitionen in eine lebenswerte Zukunft, die sich langfristig auch wirtschaftlich lohnen.

Wer Strom spart, gewinnt doppelt: mehr Kontrolle über die eigene Stromrechnung und ein gutes Gefühl für morgen. Mit ein paar kleinen Kniffen im Alltag und unter Berücksichtigung des CKW-Leistungstarifs lässt sich das einfach umsetzen.

TEXT JOSEF SCHUMACHER

Strom clever nutzen und Spitzen vermeiden

Seit 2025 gilt bei CKW ein neues Tarifmodell für Privatkunden: der Leistungstarif. Massgebend ist nicht nur, wie viel Strom Sie verbrauchen, sondern auch, ob viele Geräte gleichzeitig laufen. Entscheidend für die Kosten ist der Zeitraum mit dem höchsten gleichzeitigen Strombezug im Monat – also jene 15 Minuten, in denen Ihre Geräte am meisten Strom gleichzeitig ziehen.

Sechs weitere Spartipps mit Wirkung

Heizung zurückdrehen

Im Oktober beginnt jeweils die Heizsaison, und die Wärmepumpen springen wieder an. Wer die Raumtemperatur um 1 Grad senkt, spart rund 6 Prozent Heizenergie. Türen schliessen und Thermostat clever nutzen hilft zusätzlich.

Strombezug verteilen statt bündeln

Nutzen Sie stromintensive Geräte wie Backofen, Waschmaschine oder Staubsauger zeitlich gestaffelt, nicht parallel. Auch das Elektroauto muss in der Regel nicht mit voller Leistung laden. Die Ladeleistung kann in der Fahrzeug-App, in der Ladestation-App oder in der App vom Energiemanagementsystem eingestellt werden. Dies schont die Batterie und das Portemonnaie.

Deckel drauf beim Kochen Kochen mit Pfannendeckel geht nicht nur schneller, sondern spart auch bis zu 30 Prozent Strom. Besonders wirksam ist der Trick bei Wasser, Suppen und Eintöpfen. Bonus-Tipp: Töpfe sollten zur Herdplattengrösse passen, sonst geht Energie verloren.

Standby vermeiden Geräte im Standby-Modus können jährlich in einem Haushalt bis zu 200 Kilowattstunden verbrauchen, was Stromkosten von rund 50 Franken entspricht. Eine schaltbare Steckerleiste hilft, Fernseher, WLAN-Router oder Kaffeemaschine bequem ganz auszuschalten, besonders nachts oder während der Ferien.

Eco-Programme wählen

Wasch- und Spülmaschinen brauchen im Eco-Modus bis zu 40 Prozent weniger Strom als im Schnellprogramm. Sie laufen zwar länger, heizen das Wasser aber deutlich effizienter. Kombiniert mit einer vollen Maschine, ist das die nachhaltigste Option.

Wasserkocher statt Herd

Ein moderner Wasserkocher benötigt rund 50 bis 60 Prozent weniger Strom als das Erhitzen in der Pfanne, selbst wenn auf dieser der Deckel drauf ist. Ideal also für Tee, Pastawasser oder Suppen.

Licht clever nutzen

LED statt Halogen spart bis zu 80 Prozent Strom, und das bei gleicher Lichtleistung. Wer in ungenutzten Räumen konsequent das Licht löscht, spart zusätzlich.

Clever Strom nutzen beginnt mit dem richtigen Überblick. Im Kundenportal MyCKW sehen Sie alles Wichtige auf einen Klick – von Verbrauch und Rechnungen bis zur Zahlungsart. So haben Sie jederzeit alles unter Kontrolle. ckw.ch/myckw

Strom aus erneuerbaren Quellen fällt unregelmässig an. Das strapaziert das Netz. Grossbatteriespeicher lösen diese Herausforderung kurzfristig – auch, weil sie nun bezahlbar sind. Sie sind darum ein wichtiger Schlüssel zur Energiewende.

Nicht planbare Energiequellen

Die Schwankungen im Angebot von Wind- oder Sonnenenergie belasten das Netz. Dies gilt es auszugleichen.

Strom-Überangebot

Wird mehr Strom erzeugt als verbraucht, speichert die Batterie den überschüssigen Strom für ein paar Stunden. Für die längere Speicherung (Tage, Woche, Saison) sind Batterien nicht geeignet.

Planbare Energiequellen

Strom aus Kohle, Gas, Kernkraft, Wasser oder Biomasse fällt kontinuierlich an und verursacht keine grossen Schwankungen im Angebot.

Entwicklung Preis

Lithium-Ionen-Batterie

Die Kosten für Lithium-IonenBatteriespeicher sind in den letzten Jahren stark gesunken, wodurch sich ihre Anschaffung zunehmend rechnet. Damit wird die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien auch für Haushalte, Gewerbe und Netzbetreiber wirtschaftlich attraktiv. Sie können überschüssigen Strom flexibel nutzen oder gewinnbringend verkaufen.

Kapazität oder Leistung?

Mit «Kapazität einer Batterie» ist die Energiemenge gemeint, die sie maximal speichern kann. Sie wird in Megawattstunden (MWh) angegeben. Bei einer Flasche Wasser entspräche das Flaschenvolumen der Kapazität.

Die Leistung einer Batterie ist ein Mass dafür, wie schnell sie entladen werden kann. Die Leistung wird in Megawatt (MW) angegeben. Bei der MWh = Kapazität

Privathaushalt / Eigenverbrauchsgemeinschaft

Besitzerinnen und Besitzer von Solaranlagen können den eigenen Solarstrom speichern. Sie steigern damit den Eigenverbrauch und amortisieren ihre Solaranlage schneller.

50 Hertz

Weil das Stromnetz keinen Strom speichern kann, müssen Angebot und Nachfrage stets im Gleichgewicht sein. Dies ist der Fall, wenn die Netzfrequenz genau bei 50 Hertz liegt.

Strom-Unterangebot

Wird mehr Strom nachgefragt als erzeugt, gibt die Batterie den fehlenden Strom ab.

Gewerbe / Industrie

Unternehmen verwenden ihre Batteriespeicher, um Not- und Ersatzstrom sicherzustellen. Mit Speichern können sie auch ihre Netzentgeltkosten reduzieren. Die Speicherkapazitäten können sie zudem den Netzbetreibern und der Swissgrid anbieten (etwa als Systemdienstleistungen und zur Spannungshaltung) und sie so vermarkten.

Grosse Batteriespeicher

Netzbetreiber investieren zunehmend in leistungsfähige Batteriespeicher. Sie betreiben diese so, dass die Batterien das Netz stabilisieren, indem sie die Produktionsschwankungen der erneuerbaren Energiequellen ausgleichen.

Schweizer Stauseen

8 800 000 MWh Wasserflasche wäre die Leistung die Wassermenge, die in einer bestimmten Zeit durch den Flaschenhals ausgegossen werden kann.

MW = Leistung

Kalifornien (2024) 3300 MWh

Speicher im Vergleich

Die Schweizer Stauseen können zusammen rund 8,9 Millionen MWh elektrisch nutzbare Energie speichern. Der weltweit grösste Batteriespeicher in der Mojave-Wüste in Kalifornien wie auch die beiden grössten Batteriespeicher in der Schweiz speichern deutlich weniger Strom.

Bonaduz (ab 2027) 120 MWh

Ingenbohl (seit 2024) 28 MWh

40 %

15 %

Energie Abgaben

Zusammensetzung des CKW-Strompreises für einen durchschnittlichen Haushalt

45 %

Netznutzung

Das europäische Stromnetz ist die grösste Maschine der Welt –sein Ausbau für die Energiewende treibt die Netzkosten weiter in die Höhe. Doch wir alle können helfen, diese Kosten zu senken.

TEXT SIMON SCHÄRER FOTO CHRISTIAN BETSCHART

Das europäische Stromnetz mit seinen angeschlossenen Verteilnetzen ist die grösste «Maschine» der Welt. Es besteht aus Hunderttausenden Tonnen von Kupfer, Eisen, Aluminium, Porzellan und Kunststoff, vergraben im Boden oder aufgehängt auf riesigen Strommasten. Das Stromnetz wird täglich erweitert, saniert, gepflegt. Das alles kostet Geld.

Auf unserer Stromrechnung tauchen diese Kosten als «Netznutzung» auf. Sie sind klar reguliert, denn das Netz ist eine klassische Monopol-Infrastruktur. Die Verteilnetzbetreiber können nur ihre effektiven Kosten für den Bau und Betrieb des Netzes weiterverrechnen und erhalten einen Zinssatz auf das investierte Kapital.

Dieser wird vom Bundesrat festgelegt. Die Kosten für die Stromproduktion machen bei CKW aktuell knapp 40 Prozent der Stromrechnung aus. Mit rund 45 Prozent ist der Anteil des Verteilnetzes und des nationalen Übertragungsnetzes von Swissgrid leicht höher. Der Rest sind Steuern und Abgaben. Der Aufwand für den Transport der Energie ist demnach leicht grösser als jener für ihre Erzeugung. Die Netzkosten werden in Zukunft tendenziell steigen, weil das Stromnetz um- und ausgebaut werden muss, um zusätzlich Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladestationen anzuschliessen. Dabei kann jeder einen Beitrag leisten, um die Kosten für den Netzausbau zu reduzieren (siehe Seite 13).

7 700

Kilometer lang ist das CKW-Verteilnetz.

99,997 %

beträgt die Verfügbarkeit des CKW-Netzes. Kundinnen und Kunden sind im Schnitt nur alle vier Jahre von einem Unterbruch betroffen.

85 %

aller Leitungen befinden sich in der Erde, Freileitungen machen einen immer kleineren Anteil aus.

60

Millionen Franken investiert CKW jährlich in den Bau und Unterhalt des Verteilnetzes.

12 500

Solaranlagen speisen Strom ins CKW-Netz ein.

Die Familie Lehner bewohnt seit rund vier Jahren ein altes Bauernhaus in Altishofen. Trotz seines beachtlichen Alters von über 100 Jahren ist das Gebäude auf dem neusten Stand der Technik. Unter anderem dank der Installation eines modernen Loxone-Gebäudeautomationssystems von CKW.

Das Bauernhaus von Viktoria und Pascal Lehner erzählt eine Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht – oder sogar noch weiter. «Die ältesten Pläne stammen aus dem Jahr 1880, aber das Gebäude ist wahrscheinlich deutlich älter», erzählt Pascal Lehner. Das lassen die dicken Sandsteinmauern und die Nähe zum historischen Schloss Altishofen vermuten. Doch trotz des historischen Charmes war eines klar: Ohne eine umfassende Sanierung wäre das Haus für die Familie mit drei Kindern nicht bewohnbar gewesen.

Der Vorbesitzer erneuerte zwar einiges, doch die Gebäudetechnik war veraltet und der gesamte Anbau ungedämmt. Die Lehners entschieden sich für eine Modernisierung, die sowohl den Komfort als auch die Energieeffizienz in den Fokus stellte. «Unsere Idee war, die Energie optimal zu nutzen und möglichst nichts zu verlieren», erklärt Viktoria Lehner. Die ersten Schritte: die alte Ölheizung durch eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzen und ein Gebäudeautomationssystem installieren.

Die Renovierung eines alten Bauernhauses ist kein Projekt, das man über Nacht umsetzt. «Das Wichtigste ist, alles Schritt für Schritt zu planen», betont Pascal Lehner. Unterstützung erhielten Viktoria und Pascal Lehner von CKW, die das Projekt umfassend betreute. Die Familie erneuerte zusätzlich zur Wärmepumpe und zum Gebäudeautomationssystem die gesamte Elektroinstallation, und das Dach erhielt eine Solaranlage. Mit dem Loxone-Gebäude automations system von CKW hat sich das Leben der

Viktoria Lehner schätzt die Einfachheit der Visualisierung, dank der sie den Energiefluss stets im Blick hat.

Familie nachhaltig verändert. «Wir können die Temperatur in den Kinderzimmern über die Loxone-App steuern, ohne jedes Mal die Treppe hochlaufen zu müssen», sagt Viktoria. Auch bei Ferienabwesenheiten steuert Loxone die Heizung automatisch, was nicht nur Energie, sondern auch Kosten spart.

Technik trifft Tradition

In das Gebäudeautomationssystem ist nicht nur die Heizung integriert, sondern auch die Solaranlage, der Batteriespeicher und die Ladestation für das Elektroauto. Bewegungsmelder steuern die Beleuchtung. Feuchtigkeitssensoren sowie Brandmelder sorgen für zusätzliche Sicherheit. «Es funktioniert alles sehr gut», bestätigt Pascal Lehner. Besonders beeindruckend ist das Zusammenspiel von alter und neuer Technik: Selbst der alte Boiler wurde so eingebunden, dass er nur dann aufheizt, wenn es wirklich nötig ist.

Die Modernisierung des Hauses war für die Lehners nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Nachhaltigkeit. «Der Gedanke, kein Öl mehr zu verbrennen, war uns die Investition wert», sagt Pascal Lehner. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert den Strom für die Wärmepumpe und das Elektroauto. Mit dem Batteriespeicher hätte die Familie in Zukunft

CKW-Projektleiter Cyrill Schürch integriert den Batteriespeicher und die Fronius-Wechselrichter ins Gebäudeautomationssystem.

Erfahren Sie mehr zu unseren Angeboten im Bereich Gebäudeautomation unter:

ckw.ch/loxone

sogar die Möglichkeit, autark zu sein. «Das Gebäudeautomationssystem hilft uns, den Überblick zu behalten und den Strom dann zu nutzen, wenn er verfügbar ist», erklärt Viktoria Lehner. Den Eigenverbrauch ihres produzierten Solarstroms haben sie dabei stets im Blick. Besonders in Kombination mit der Solaranlage und der Wärmepumpe ist das System ein grosser Gewinn.

Tipps für die Modernisierung

Für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die eine ähnliche Modernisierung planen, hat die Familie einen wichtigen Rat. «Wenn man denkt, man hat an alles gedacht, sollte man noch einmal über die Bücher gehen – garantiert ging etwas vergessen», sagt Viktoria Lehner schmunzelnd. Auch die Wahl der Handwerksbetriebe sei entscheidend. «Es ist wichtig, dass die Handwerker und Handwerkerinnen gut miteinander kommunizieren und die Eigentümer den Überblick behalten.»

Die Lehners sind überzeugt, dass die Installation eines Gebäudeautomationssystems auch für alte Häuser empfehlenswert ist. «Die Loxone-App ist sehr intuitiv, und schon mit dem Austausch der Stellantriebe bei den Radiatoren kann man viel Energie sparen», erklärt Pascal Lehner. Ein weiterer Vorteil: Dank des offenen Loxone-Systems sind die Lehners auch für spätere Erweiterungen gerüstet – sei es für

den Ausbau des Untergeschosses oder für künftige Neuerungen wie dynamische Stromtarife.

Ein Zuhause voller Leben

Heute ist das altehrwürdige Bauernhaus der Lehners ein modernes Wohnparadies mit Wohlfühlklima, das Tradition und Technik harmonisch verbindet. Und auch die nächste Generation fühlt sich wohl: Der jüngste Sohn, als Ritter verkleidet, stürmt ins Wohnzimmer und verkündet voller Tatendrang, dass er die Burg verteidigen muss. Na dann, auf in den Kampf für die Energiewende!

Loxone ist ein umfassendes Gebäudeautomationssystem für Wohn- und Gewerbegebäude. Hausbewohnerinnen und Hausbewohner steuern darüber Beleuchtung, Beschattung, Klima, Energie, Zutritt, Multimedia und Sicherheit. Das System eignet sich auch für eine Modernisierung von älteren Gebäuden, da sämtliche Gewerke via Funksignal eingebunden werden können, wenn die nötige Verkabelung nicht vorhanden ist oder diese nicht nachgerüstet werden kann. CKW ist Platinum Partnerin von Loxone und unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Smart-Home-Projektes. Besuchen Sie uns in unserem Showroom, gerne zeigen wir Ihnen das System und seine Vorzüge.

Was passiert mit Ihrer leeren PET-Flasche, wenn Sie sie beim Detailhändler in die PET-Box werfen? Sie landet nicht im Müll, sondern im Recyclingkreislauf – und spart dabei wertvolle Ressourcen. Wissenswertes zum PET-Recycling in der Schweiz und was aus recycelten PET-Flaschen nebst Flaschen auch noch entstehen kann.

TEXT JEANNINE HIRT GESTALTUNG JACQUELINE MÜLLER

Die Schweiz gehört zu den weltweit führenden Ländern im PET-Recycling: Über 80 Prozent der PET-Getränkeflaschen gelangen hierzulande freiwillig ins Recycling. Aus gut drei Vierteln davon entstehen wieder neue Flaschen: Bottle-to-Bottle. Möglich machen das rund 60 000 PET-Sammelstellen landesweit.

Eine 0,5-Liter-PET-Getränkeflasche spart beim Recycling gegenüber der Neuproduktion rund 0,7 Megajoule Energie. Das entspricht ungefähr 2100 Metern E-Bike fahren, 70 Minuten Laptop nutzen, 180 Minuten Handy nutzen, 210 Sekunden Haare föhnen, 114 Minuten Spotify hören, 35 Minuten Netflix schauen oder 47 Anfragen an ChatGPT.

PET ist die Abkürzung für Polyethylenterephthalat, einen weit verbreiteten Kunststoff aus der Gruppe der Polyester. Dieser Kunststoff wird überwiegend aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas hergestellt. Die Produktion eines Kilogramms PET benötigt dabei fast zwei Kilogramm Rohöl.

Am besten gelangen PET-Flaschen zerdrückt und mit Deckel ins Recyclingwerk – das spart Platz beim Transport. Dort werden Flaschen und Deckel zerkleinert und durch ein Wasserbad getrennt: Die leichten Polyethylen-Deckel schwimmen oben, während die schwereren PET-Flakes zu Boden sinken.

Immer mehr Milchprodukte – nicht nur Cola und Co. – werden heute in PET-Flaschen abgefüllt und dürfen damit in die PET-Sammlung. Die neuen Milch-PET-Flaschen können weiss oder transparent sein. Woran Sie erkennen, ob es sich um eine PET-Verpackung handelt? Ganz einfach – am blau-gelben PET-Logo:

Nicht alle PET-Flaschen schaffen es zurück ins Getränkeregal: Sind sie stark verschmutzt, farbig oder opak – oder hat das Material nach mehreren Recyclingzyklen an Qualität eingebüsst –, werden sie im sogenannten Downcycling für andere Zwecke eingesetzt. So kann aus recyceltem PET Verpackungsmaterial für Kosmetik oder Reinigungsmittel entstehen. Oft verrät eine leicht gräuliche Färbung das Recyclingmaterial – ein dezenter Unterschied zum glasklaren Neuplastik.

Aus alten PET-Flaschen entstehen längst nicht mehr nur neue Flaschen.

Nach dem Reinigen und Einschmelzen werden sie zu feinen Polyesterfasern verarbeitet, aus denen stylische Kleidung wie Fleecepullis oder T-Shirts gefertigt wird – fünf Flaschen reichen für ein XL-Shirt. Aber auch Taschen, Rucksäcke oder sogar Reisekoffer werden heute aus recyceltem PET hergestellt. Bis zu 19 Flaschen stecken in einer Notebooktasche aus recyceltem PET.

Um den PET-Kreislauf wörtlich greifbar zu machen, bietet PET-Recycling Schweiz kostenloses Anschauungsmaterial an. Scannen Sie den QR-Code rechts mit dem Smartphone und nehmen Sie PET-Flakes, -Rezyklat und -Rohlinge bei Ihnen zu Hause unter die Lupe.

Seit 2024 schreibt die EU vor, dass PET-Deckel nicht mehr abnehmbar sind – damit sie nicht in der Umwelt, sondern im Recycling landen. Viele Schweizer Hersteller machen mit. Gut für den Planeten, manchmal nervig beim Trinken. Aber keine Sorge: Wir zeigen Ihnen, wie Sie elegant an den Inhalt kommen, ohne dass der Deckel Ihre Nase küsst. Einfach den QR-Code links scannen und das angezeigte Video schauen.

Zügeln Sie demnächst? Keine Sorge – mit der richtigen Vorbereitung wird der Tag nicht zum Stresstest für Rücken und Nerven.

TEXT NICOLE URWEIDER

Rücken schonen

Korrekte Hebetechnik: Gehen Sie in die Hocke, halten Sie den Rücken gerade und nutzen Sie die Kraft Ihrer Beine, um Lasten anzuheben. Halten Sie Gegenstände möglichst dicht am Körper, um die Belastung für den Rücken zu minimieren. Geben Sie Lasten auch an Hilfsmittel wie Sackkarren oder Plattformwagen ab.

Schlau packen statt wild stapeln

Setzen Sie auf stabile, gut greifbare Zügelkartons – Ihre Habseligkeiten und Ihre Zügelcrew werden es Ihnen danken. Beschriften Sie die Kartons deutlich mit Raum und Inhalt. Das erleichtert das Auspacken und verhindert, dass die Kiste mit den Küchentellern im Badezimmer landet.

Energietipp!

Nutzen Sie den Umzug für einen Frischekick – entlarven Sie Energiefresser und entsorgen Sie alte Geräte. Moderne Geräte sparen nicht nur Platz, sondern auch Energie.

Die richtige Zügelcrew

Wer hilft Ihnen beim Zügeln? Ein Zügelunternehmen bringt Erfahrung und Muskelkraft mit und ist meist gut versichert. Freunde sind wesentlich günstiger, aber dafür weniger geübt. Überlegen Sie es sich deshalb gut, ob Sie es riskieren wollen, dass Onkel Heinz mit seinen alten Turnschuhen Ihre Erbstücke drei Stockwerke nach unten trägt. Egal, wen Sie wählen – denken Sie an die Verpflegung, damit der Zügelcrew die Energie nicht ausgeht.

Nerven schonen

Von A wie Adressänderung bis Z wie Zügelwagen. Eine Checkliste für To-dos vor, während und nach dem Umzug hilft, den Überblick zu behalten.

Abmelden bitte!

Melden Sie sich bei Ihrer Stromversorgerin ab, damit diese korrekt abrechnen kann. Melden Sie uns hier Ihren Umzug: ckw.ch/umzug

Einfach mitmachen

Füllen Sie das Online-Formular aus und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der untenstehenden Preise. Einsendeschluss ist der 1. Dezember 2025.

ckw.ch/meine-energie

Alternativ können Sie uns auch eine Postkarte schicken an: Redact Kommunikation AG, Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wettbewerb führen wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort der letzten Ausgabe war «RECYCLING».

Ein leckerer Welcome-Apéro, zwei Übernachtungen im 43 m 2 grossen Doppelzimmer und morgens ein All-you-can-drink-Bloody-Mary. Das erwartet Sie im hippen Kurhaus Lenzerheide. Zusätzlich profitieren Sie von freier Berg- und Talfahrt an beiden Tagen.

Gesamtwert des Preises: 700 Franken

Kurhaus Lenzerheide, 7078 Lenzerheide, kurhaus.com

2. Preis

Pflanzen statt Plastik

Dieser wasserfeste Rucksack der innovativen Schweizer Marke QWSTION ist funktionell und alltagstauglich, und doch grundlegend anders: Das kreislauffähige Design besteht aus 100 % biologischem Bananatex®-Material und wurde bereits vielfach ausgezeichnet.

Gesamtwert des Preises: 350 Franken Changemaker AG, 8048 Zürich, changemaker.ch

3. Preis Voll in Balance

Egal ob Surferpassionata oder Snowboardenthusiast: Auf diesem Brett trainieren Sie Ihr Gleichgewicht spielerisch zu Hause. Das Set besteht aus einem hochwertigen Brett aus edlem Buchenholz und einer Korkwalze. So steht Ihrem Gleichgewichtstraining nichts mehr im Weg.

Gesamtwert des Preises: 150 Franken

Indiana Boards powered by Micro Mobility Systems AG, 8700 Küsnacht, indiana-boards.com

Wärmepumpe für Ihr Eigenheim

Der Schwingerkönig setzt für seinen Hof auf die nachhaltigen Energielösungen von CKW. Entdecken Sie unsere Wärme-, Solar- und E-Ladelösungen.

ckw.ch/co2reduzieren

Joel Wicki Schwingerkönig