Effizienz im Stall

Tradition trifft Innovation: Beat, Yvonne, Jonas und Elias Birrer managen ihren Bauernhof in Grosswangen mit Solarpower und CKW App.

Energie erleben – dank drei Köpfen voller

Wissen

Thomas Knüsel, Thomas Matter und Roger Wallimann (v. l. n. r.) machen die CKW Energiewelt in Rathausen zum Erlebnis. Mit ihrer Begeisterung für Energie und ihrer Freude an der Wissensvermittlung begeistern sie jährlich über 15 000 Gäste – von Schulklassen über Firmen und Vereine bis hin zu Politikerinnen und Politikern. Ihre Führungen sind energiegeladene Entdeckungsreisen, die zum Staunen und Nachdenken anregen. Auf dem Bild sehen Sie die drei im Laufwasserkraftwerk Rathausen. Lust auf eine Tour?

Buchen Sie Ihren kostenlosen Besuch online unter ckw.ch/energiewelt

Liebe Leserin, lieber Leser

Aus dem Inhalt

Malen und gewinnen

Die Aliens Oli und Stan brauchen

Unterstützung: Im Malwettbewerb gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Impressum

11. Jahrgang, März 2025, erscheint vierteljährlich

Die Energiewende ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit – und wir alle können dazu beitragen, sie erfolgreich zu meistern. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Solarenergie. Immer mehr Menschen produzieren ihren eigenen Strom mit Photovoltaikanlagen, doch der Schlüssel zu einem nachhaltigen und effizienten Umgang mit Solarstrom liegt darin, diesen auch bestmöglich selbst zu nutzen.

Denn: Von einem möglichst hohen Eigenverbrauch profitieren

Solaranlagenbesitzer doppelt. Sie sparen Geld und schonen gleichzeitig das Stromnetz, das dadurch weniger stark ausgebaut werden muss. Tipps, um Ihren Eigenverbrauch zu optimieren, finden Sie auf Seite 15 dieser Ausgabe.

Besonders freut mich deshalb auch die Geschichte der Familie Birrer aus Grosswangen auf den Seiten 8 bis 10. Dank einer eigenen Solaranlage und der PV-Manager-App von CKW hat sie den Energieverbrauch auf ihrem Bauernhof optimiert – und dadurch ihren Alltag dem Lauf der Sonne angepasst.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Angela Krainer, Leiterin Geschäftsbereich Energie CKW

Solarstrom gemeinsam verbrauchen Ab 2025 können Hauseigentümerinnen und -eigentümer ihren Solarstrom noch einfacher teilen, ohne eigene Leitungen zu legen.

Herausgeber: CKW, Täschmattstrasse 4, Postfach, 6002 Luzern; Telefon 041 249 51 11, meine-energie@ckw.ch, ckw.ch

Redaktionsadresse: Redact Kommunikation AG, 8152 Glattbrugg; redaktion@redact.ch

Projektleitung: Simon Eberhard | Gestaltung: Dana Berkovits, Jacqueline Müller, Christoph Schiess

Druck: CH Media Print AG, 5000 Aarau

Interview: Almut Kirchner

Die Physikerin analysiert seit über 30 Jahren die Energiewelt.

Drucksache myclimate.org/01-24-752266

CO 2 -FREUNDLICHE WÄRME VON CKW

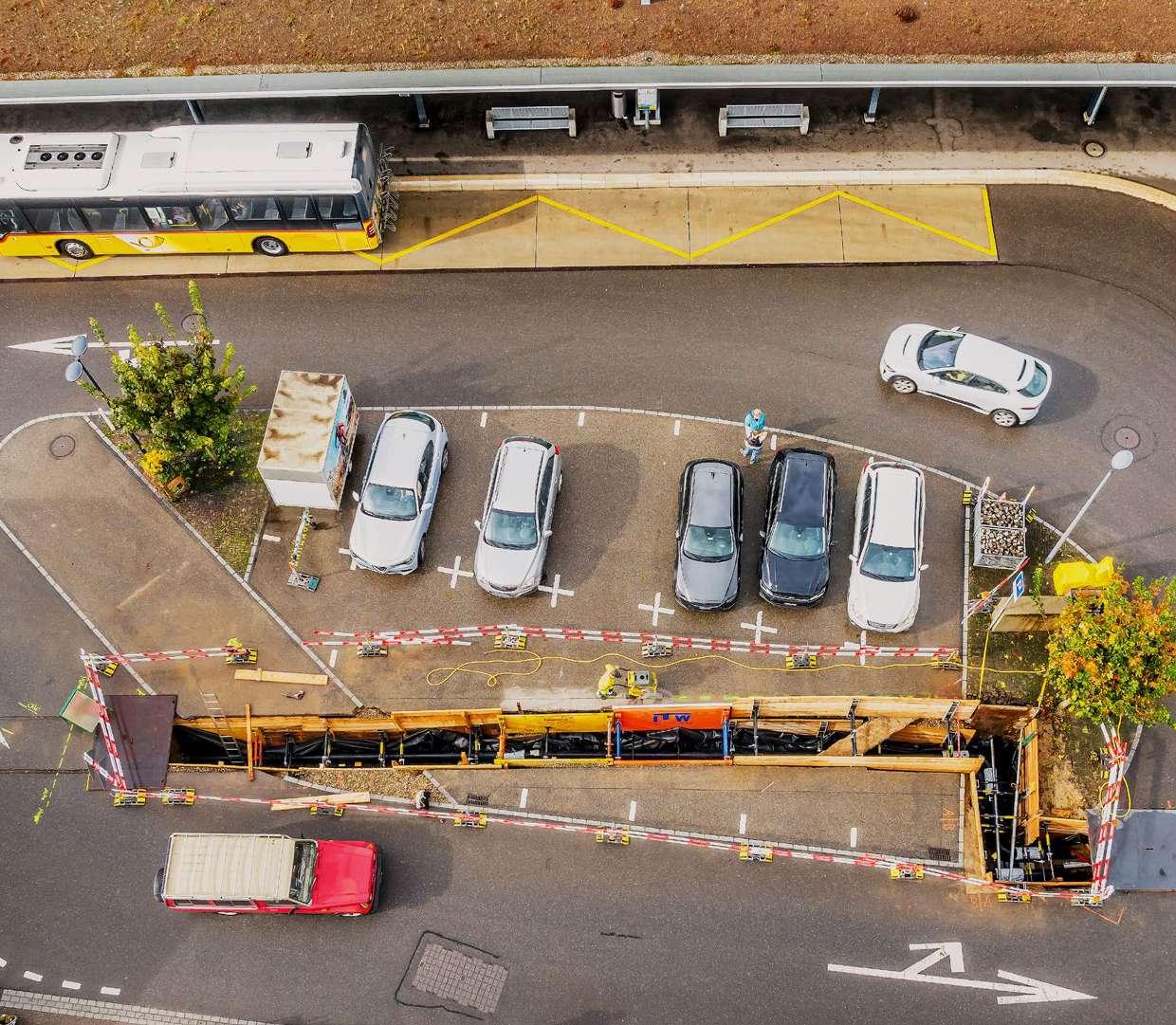

Fernwärmenetze sind ein wichtiger Teil für eine CO 2 -freundliche Zukunft. 2025 arbeitet CKW an mehreren Projekten für eine fossilfreie Zukunft: Zum Jahresbeginn hat sich CKW an den bestehenden Fernwärmeverbunden in Weggis beteiligt und die operative Verantwortung übernommen. Ein dritter Fernwärmeverbund im Dorfteil West in Weggis ist in Planung. Ebenfalls in Planung ist ein Fernwärmenetz in der Gemeinde Meggen. Gemeinsam mit ewl arbeitet CKW zudem an einem umfangreichen Fernwärmeprojekt in Kriens. Und schliesslich werden im Herbst die Bauarbeiten in Schüpfheim abgeschlossen und der erweiterte Fernwärmeverbund in Betrieb genommen.

Mehr Informationen unter ckw.ch/waermeverbund

Registrieren Sie sich ab April und entdecken Sie die Vorteile:ckw.ch/myckw

MyCKW Portal im neuen Gewand

Ab April steht Ihnen das neue MyCKW Portal zur Verfügung – Ihre zentrale Plattform für alles rund um Strom und Energie. Verfolgen Sie Ihren Stromverbrauch und vergleichen Sie Ihre Verbrauchswerte. Verwalten Sie Ihre Rechnungen einfach und behalten Sie Ihre Stromkosten jederzeit im Blick. Dabei profitieren Sie von klaren Informationen, einer intuitiven Bedienung und einer umfassenden Kontrolle über alle Ihre Stromzähler.

NACHGEFRAGT

Wie viel Strom erzeugt eine einzelne Umdrehung eines grossen Windrads?

Die legendäre «Sendung mit der Maus» wollte das genau wissen. Eine Umdrehung einer 5-MW-Anlage erzeugt etwa 8 kWh Strom. Damit kann man acht Stunden lang Staub saugen, 26 Minuten duschen, 1700 Kilometer mit dem E-Bike oder 50 Kilometer mit einem elektrischen Auto fahren.

«Wie entwickelt sich der Schweizer Markt für elektrische Autos in diesem Jahr?»

Beantwortet von:

Claudio Pfister, Leiter Fachgesellschaft e-mobile, Electrosuisse

«Hybride Autos mit kombiniertem Verbrennungs- und Elektroantrieb waren 2024 die grossen Gewinner bei den Neuzulassungen. Doch nur wenige Modelle schafften die CO2-Zielvorgaben für 2024 und noch weniger für 2025. Die verschärften Anforderungen werden dem reinen Stromer wieder Auftrieb geben. Das Ende des Hybrid-Trends ist deshalb absehbar. Importeure und Flottenbetreiber werden stärker auf den nachhaltigeren und kostengünstigeren Elektroantrieb setzen. Wer selber Solarstrom produziert, steigert zudem mit einem Elektroauto den Eigenverbrauch. Damit wird eine PV-Anlage deutlich rentabler.»

ELEKTRISCHE UHREN

Turmuhren in Kirchen liefen als Erste gewissermassen elektrisch. Während ein mechanisches Pendel den Takt vorgibt, liefern an Seilen hängende Gewichte die Energie. Jahrhundertelang mussten diese Gewichte immer wieder mit grossen Kurbeln von Hand buchstäblich aufgezogen werden.

Ab den 1940er-Jahren betätigten die Gewichte oft mehrere Stockwerke unterhalb der Uhr den Schalter einer elektrischen Winde. In mechanischen Armbanduhren ersetzten ab den 1950ern elektrische Batterien gespannte Stahlfedern. Der mechanische Taktgeber, die sogenannte Unruh, wich einer elektrisch angeregten Stimmgabel oder einem schwingenden Quarzkristall. In stationären elektrischen Uhren an Backöfen oder Schulhäusern liefert dagegen das Stromnetz sowohl die Energie als auch den Takt – mit der Netzfrequenz von 50 Hertz. Mittlerweile steuert das GPS-Signal die Netzfrequenz. Doch jahrzehntelang kamen die Frequenzvorgaben für alle Kraftwerke Europas von der EG Laufenburg (heute Swissgrid). Sie mass die Zeit mit einer hochpräzisen, schrankgrossen Atomuhr von Patek Philippe. Massgeblich fürs Kochen, fürs Arbeiten, fürs Bahnfahren oder für die Schulglocken in ganz Europa war deshalb die elektrische Zeit aus dem kleinen Aargauer Städtchen am Rhein.

DIE ZAHL

Sonne, Finsternis und Strom

Solarstrom ist inzwischen so wichtig, dass eine Sonnenfinsternis grossen Einfluss auf das europäische Stromsystem hat. Swissgrid koordiniert deshalb mit den Nachbarländern den Ausgleich der Produktion.

Eine Scharte in der Produktion

Wenn am 29. März 2025 der Mond die Sonne teilweise verdunkelt, sinkt bei sonnigem Wetter die Stromproduktion in Europa schlagartig. Dies erfordert minutiöse Planung. Nicht jede partielle Sonnenfinsternis hat dieselben Folgen. Je stärker die Verdunkelung über Gegenden mit viel installierten PV-Anlagen ist, desto wichtiger ist eine umfassende Vorbereitung. Das aktuelle Ereignis gilt als eher harmlos.

Sonnenfinsternis

2:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Zeit

Das grosse Ein- und Ausschalten

Während einer Sonnenfinsternis ist die internationale Kooperation der Übertragungsnetzbetreiber entscheidend. Teilweise wird der Stromhandel eingeschränkt, und Europas Netzbetreiber stellen grössere Regelkapazitäten bereit, um sich jederzeit gegenseitig zu unterstützen.

Seit der totalen Sonnenfinsternis vom März 2015 haben die Stromnetzbetreiber viel Erfahrung in der gemeinsamen Koordination gesammelt.

Nicht ganz dunkel

Es wird nicht überall gleich dunkel. Je weiter weg ein Punkt vom Kernschatten des Mondes ist, desto heller bleibt es. Nicht immer trifft der Kernschatten die Erde.

Mond zwischen Sonne und Erde

Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und wirft seinen Schatten auf die Erde. Bei einer partiellen Finsternis wird die Sonnenscheibe teilweise abgedeckt, bei einer totalen ist die Abdeckung komplett.

14,05% Mondumlaufbahn Erdumlaufbahn

Kernschatten

Halbschatten

der Sonne werden bei der partiellen Sonnenfinsternis am 29. März 2025 vom Mond abgedeckt. Die Abdeckung ist von blossem Auge nicht zu sehen und sollte nur mit speziellen dunklen Brillen oder Schweissmasken beobachtet werden.

Beginn 11:18

Maximal 12:04

Ende 12:53

Dauer 1 h 34 min 43 s

Die Schweiz holt auf

Die Schweiz lag im Ausbau der Solarenergie im europäischen Vergleich lange zurück. Doch seit 2010 ist die installierte Leistung um das Siebzigfache gestiegen. Das neue Stromgesetz soll den Ausbau weiter beschleunigen.

Installierte Nettoleistung in der Schweiz (GWp)

Heute gibt es für fast jedes Dach, jede Fassade und jedes Grundstück sinnvolle PV-Lösungen. Erfahren Sie mithilfe unseres Solarrechners in wenigen Schritten, ob und wie Sie von einer Solaranlage und einem Batteriespeicher profitieren können.

Zum CKW Solarrechner ckw.ch/solarrechner

Tradition und Innovation

Auf ihrem Bauernhof in Grosswangen installierte Familie Birrer eine Solaranlage, um ihren Verbrauch effizienter zu gestalten und unabhängiger vom Stromnetz zu werden. Mithilfe der CKW PV Manager-App optimierte sie ihren Eigenverbrauch – und hat ihren Alltag seitdem an den Lauf der Sonne angepasst.

TEXT NICOLE MEYER FOTOS PHILIPP SCHMIDLI

Tatkräftiges Team: Beat und Yvonne Birrer mit ihren Söhnen Jonas (10, l.) und Elias (8).

Auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb haben Yvonne und Beat Birrer einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht: Auf dem Dach des neu gebauten Milchviehstalls glänzt eine moderne Solaranlage, die rund die Hälfte des Strombedarfs der Familie deckt. «In der Landwirtschaft sind wir auf viele stromintensive Geräte angewiesen», erklärt Beat Birrer, während er den Kühen das Futter zuschiebt. «Unser Ziel war es, mit der Solaranlage möglichst viel Strom selbst zu nutzen und so den Strombezug aus dem Netz zu minimieren.»

Beat Birrer übernahm den Hof 2007 von seinen Eltern und führt ihn heute gemeinsam mit seiner Frau Yvonne Birrer. Sie werden tatkräftig von ihren Söhnen Jonas (10) und Elias (8) unterstützt, die nach der Schule mit anpacken. Neben Milchwirtschaft und Schweinezucht betreiben die Birrers Ackerbau –ein Familienbetrieb, der Tradition und Innovation verbindet.

Sonnenenergie clever nutzen Nicht nur die Erzeugung von Solarstrom ist für die Birrers von Bedeutung, sondern auch seine effiziente Nutzung. Hier kommt die CKW PV Manager-App ins Spiel. Die App erlaubt es den Birrers, die stromintensiven Boiler im Wohnhaus und im Milchviehstall direkt mit der Solaranlage zu verbinden. «Wenn unsere Solaranlage überschüssigen Strom produziert, wird dieser sofort für die Heizung unserer Boiler genutzt. All das passiert bequem im Hintergrund, und wir müssen nicht selbst aktiv werden», so Beat Birrer. «So optimieren wir unseren Eigenverbrauch und sparen Stromkosten.»

« Ich achte jetzt viel mehr darauf, wann die Sonne scheint, und passe meinen Tagesablauf an.»

Yvonne Birrer

Die App liefert den Birrers ausserdem eine übersichtliche Darstellung der aktuellen Solarstromproduktion. Zudem erhält die Familie wertvolle Prognosen für die kommenden Tage. Das erleichtert die Planung im Alltag. «Die App ist super einfach zu bedienen. Sie zeigt uns auf einen Blick, wie viel Strom wir gerade erzeugen», sagt Yvonne Birrer. «Ich achte jetzt viel mehr darauf, wann die Sonne scheint, und passe meinen Tagesablauf an. Die Wäsche mache ich zum Beispiel

Die App erlaubt es den Birrers, die stromintensiven Boiler im Wohnhaus und im Milchviehstall direkt mit der Solaranlage zu verbinden.

immer dann, wenn wir Überschuss haben.

Und unsere Handys und Tablets lade ich auch nur noch dann, wenn Solarstrom zur Verfügung steht.»

Kuchen backen bei Sonnenschein

Der bewusste Umgang mit Energie hat den Alltag der Birrers verändert – und zum Teil sogar umgestellt. «Früher hatte ich meistens frühmorgens oder nachmittags Kuchen gebacken», erinnert sich Yvonne Birrer mit einem Schmunzeln. «Aber jetzt, wenn am Mittag die Sonne richtig scheint, koche und backe ich gleichzeitig. So nutze ich den Überschuss an Energie optimal.»

Auch im Stall hat die Solaranlage einen Einfluss: Das Rührwerk wird beispielsweise angeschaltet, wenn die Solaranlage Überschuss produziert. Andere Geräte wie zum Beispiel der Melkroboter müssen hingegen rund um die Uhr laufen und können nicht gezielt gesteuert werden. Leistungsspitzen im Netz kann aber trotzdem gut entgegengewirkt werden.

Ein Blick in die Zukunft

Für die Zukunft denken die Birrers über weitere Investitionen nach – etwa in einen

Die Solaranlage auf dem Dach des neu gebauten Milchviehstalls deckt rund die Hälfte des Strombedarfs der Familie.

Batteriespeicher, um die tagsüber erzeugte Energie auch nachts nutzen zu können. «Das wäre ein weiterer Schritt, um noch unabhängiger vom Stromnetz zu werden. Wir wollen unseren Betrieb so nachhaltig wie möglich gestalten», sagt Beat Birrer. Yvonne Birrer ergänzt: «Ich glaube fest daran, dass jede noch so kleine Veränderung im Alltag dazu beiträgt, bewusster und nachhaltiger mit Energie umzugehen. Diese Veränderungen können langfristig einen grossen Unterschied machen, und alle können ihren Teil dazu beitragen.»

CKW PV Manager

Mit dem CKW PV Manager setzen Sie Ihre selbst produzierte Solarenergie zu Hause effizient ein. Das intelligente System steuert Ihre Geräte automatisch im Hintergrund, sodass Sie bequem Strom sparen und gleichzeitig den Wohnkomfort steigern. Ihr Strombedarf aus dem Netz sinkt spürbar. Für die Inbetriebnahme des CKW PV Managers benötigen Sie einen Miniserver, der unkompliziert von einem unserer Spezialisten an Ihrer Solaranlage installiert wird.

ckw.ch/pvmanager

Unsere Profis sind überall gefragt

Bei CKW arbeiten wir täglich daran, die Energiezukunft nachhaltig und innovativ zu gestalten. In unserer aktuellen Arbeitgeberkampagne zeigen wir, wie spannend, vielseitig und zukunftsorientiert die Jobs bei CKW sind. Ob im Bereich ICT, Solar-, Elektro- oder Netztechnik – unsere Profis sind nicht nur regional gefragt, sondern begeistern weit über die Grenzen unseres Planeten hinaus.

Mit viel Humor und Kreativität stellen wir in unserer Arbeitgeberkampagne auch Oli und Stan vor – zwei Aliens, die immer wieder auf die Unterstützung durch unsere CKW-Profis angewiesen sind. Egal, ob es um den Neustart der Bordelektronik geht oder um das Abwenden einer Kollision mit einem fremden Planeten: Unsere Mitarbeitenden sind zur Stelle und helfen mit, dass das Raumschiff der beiden schrulligen Aliens auf Kurs bleibt. Unsere Profis sind eben überall gefragt.

Mehr Infos unter ckw.ch/jetzt-einsteigen

Und jetzt sind Ihre kleinen Künstlerinnen und Künstler gefragt.

Auf der nächsten Doppelseite finden Sie eine intergalaktische Ausmalvorlage mit den beiden Aliens Oli und Stan und unserem CKW-Team. Lassen Sie der Kreativität Ihrer Kinder oder Enkel freien Lauf und lassen Sie sie die Vorlage nach Lust und Laune bunt gestalten.

So machen Sie mit

1. Machen Sie ein Foto des fertigen Bildes.

2. Schicken Sie das Foto bis Montag, 31. März 2025 per E-Mail an meine-energie@ckw.ch

3. Geben Sie folgende Infos an:

• Betreff «Malwettbewerb»

• Ihren Vor- und Nachnamen

• Ihre Adresse (Strasse, Postleitzahl, Ort)

• Eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können

Das gibt es zu gewinnen

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei attraktive Wettbewerbspreise:

Erster Preis Zwei Übernachtungen im Familienzimmer XL inkl. Frühstück in der Stoos Lodge im Wert von über 1000 Franken

Zweiter Preis Ein Lego-Set rund um das Thema Weltraum im Wert von 200 Franken

Dritter Preis Ein Planetarium Projektor von Yuwanet im Wert von 60 Franken

Die Wettbewerbsbedingungen und die Malvorlage zum Download finden Sie auch unter: ckw.ch/malwettbewerb

Wir freuen uns auf alle Einsendungen und sind gespannt auf die galaktisch-bunten Abenteuer von Oli, Stan und Team CKW.

Neues Stromgesetz – das ändert sich ab 2025

Am 9. Juni 2024 stimmte die Schweizer Bevölkerung dem neuen Stromgesetz zu. Was ändert sich für Kundinnen und Kunden von CKW ab 2025? Ein Überblick.

Das neue Stromgesetz, der sogenannte Mantelerlass, will die Stromversorgung der Schweiz mit erneuerbaren Energien sichern. Ziel ist es unter anderem, die Produktion von einheimischem Strom aus Solar- und Windkraft zu erhöhen und die Planung von Wasserkraftanlagen zu erleichtern. Der Bund hat beschlossen, das Gesetz in zwei Schritten – per 2025 und per 2026 – umzusetzen. Die wichtigsten Neuerungen kompakt erklärt.

Virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV)

Das Stromgesetz macht es einfacher, lokal produzierten Strom vor Ort zu verbrauchen. Zum Beispiel mit virtuellen Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (vZEV). In einem vZEV können ab 2025 bestehende Anschlussleitungen für den Stromaustausch genutzt werden, zum Beispiel innerhalb eines Quartiers.

Das bedeutet weniger Aufwand und mehr Möglichkeiten, lokal erzeugten Strom zu nutzen.

Rückliefervergütung: Sicherheit für Produzenten

PV-Anlagenbetreiber können ihren Strom entweder selbst verbrauchen oder ins Netz einspeisen und dafür eine Vergütung erhalten. Ab 2026 gelten schweizweit einheitliche Regeln, die Mindestvergütungen für überschüssigen Solarstrom vorschreiben. CKW hat sich entschieden, die Mindestvergütungen schon ab 2024 anzuwenden, um sehr tiefe Rückliefervergütungen aufgrund niedriger Marktpreise zu vermeiden.

Geringere Anschlusskosten für grosse Photovoltaikanlagen

Die Kosten für den Anschluss grosser Photovoltaikanlagen werden ab 2025 gesenkt. Für Anlagen mit einer Leistung

von über 50 kW übernimmt Swissgrid einen Teil der Kosten für notwendige Verstärkungen der Anschlussleitungen. Die Kostenübernahme ist jedoch auf maximal 50 Franken pro installiertem Kilowatt begrenzt.

Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG)

Ab 2026 wird es möglich sein, lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) zu gründen. Diese erlauben es, innerhalb eines Quartiers oder einer Gemeinde selbst produzierten Strom zu vermarkten und dabei das öffentliche Verteilnetz zu nutzen. Strom, der innerhalb der LEG produziert wird, kann zu einem reduzierten Netznutzungstarif bezogen werden.

Mehr Informationen: ckw.ch/stromgesetz

Solarstrom – so optimieren Sie Ihren Eigenverbrauch

Solarstrom vom eigenen Dach ist ideal, um ihn selbst zu nutzen. Ein hoher Eigenverbrauch spart Energiekosten und entlastet das Netz. Durch clevere Nutzung, zum Beispiel mit Batteriespeichern und einer intelligenten Steuerung, profitieren PV-Besitzer doppelt: ökologisch und ökonomisch.

1

Solaranlage clever ausrichten

Wer clever Solarstrom nutzt, legt seine PVAnlage nicht auf maximale Leistung, sondern auf eine diversifizierte Stromproduktion aus. Das bedeutet: Die Panels so ausrichten, dass sie vom Morgen bis zum Abend und auch im Winter viel Strom produzieren und nicht nur im Sommer.

4

Energie zentral steuern

Ein smartes Lastmanagement steuert Stromverbraucher so, dass sie bevorzugt Solarstrom nutzen. Das optimiert den Eigenverbrauch und vermeidet Netzüberlastungen.

2

Solarenergie teilen

Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Solarstrom in Mehrparteienhäusern oder Quartieren. Dadurch steigt der Eigenverbrauch, und alle profitieren von sauberem, lokal produziertem Strom.

5

Elektrisch mobil sein

Mit einer Ladestation für Elektroautos tanken Sie direkt selbst erzeugten Solar strom. Das spart Kosten, ist umweltfreundlich und macht die Mobilität nachhaltiger.

3

Energie speichern

Ein Batteriespeicher speichert überschüssigen Solarstrom für die Nutzung am Abend oder in der Nacht. So maximieren Sie Ihren Eigenverbrauch und reduzieren die Abhängigkeit vom Netz.

6

Ökologisch und günstig heizen Wärmepumpen nutzen die Wärme aus der Umwelt und den eigenen Solarstrom, um effizient zu heizen und Warmwasser zu erzeugen. Das senkt Heizkosten und macht die Energieversorgung nachhaltiger.

Solarstrom einfach teilen:

Wie Nachbarn gemeinsam die Sonne nutzen

Ab 2025 können Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ihren Solarstrom noch einfacher mit den Nachbarn teilen – auch ohne eigene Leitungen verlegen zu müssen. Die neuen virtuellen Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch machen‘s möglich. Ein Blick in die nahe Zukunft der Schweizer Energieversorgung.

Stellen Sie sich ein lebendiges Quartier in einer Luzerner Gemeinde vor: Drei Einfamilienhäuser mit Solaranlagen versorgen nicht nur sich selbst, sondern auch die Mietwohnungen im benachbarten Mehrfamilienhaus mit Strom. Dies ist seit Januar 2025 durch den virtuellen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (vZEV) noch einfacher möglich als bisher.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen können dank eines virtuellen ZEV von lokalem Solarstrom profitieren, auch wenn ihr Gebäude keine eigene Photovoltaikanlage hat. Die überschüssige Energie der Einfamilienhäuser kann dort genutzt werden, wo sie gerade gebraucht wird – sei es in den Wohnungen oder in der kleinen Bäckerei im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses.

Neue Möglichkeiten für die lokale Energieversorgung

Der virtuelle Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist eine der Neuerungen, die das revidierte Stromgesetz ab 2025 mit sich bringt.

Anders als bei bisherigen Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (ZEV) benötigen die Teilnehmenden keine eigenen Stromleitungen mehr

Das bedeutet: Nachbarinnen und Nachbarn und Gewerbetreibende können gemeinsam lokalen Solarstrom nutzen – ohne aufwendige bauliche Anpassungen. Ein vZEV funktioniert wie eine dezentrale Energiegemeinschaft. Jeder Teilnehmende behält seinen eigenen Stromanschluss, während der produzierte Solarstrom nach festgelegten Regeln unter allen aufgeteilt wird.

Umsetzung ohne bauliche Massnahmen Der zentrale Vorteil eines vZEV liegt in der Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Die Teilnehmenden können den produzierten Solarstrom gemeinsam nutzen, ohne dass zusätzliche Leitungen verlegt oder neue Stromzähler installiert werden müssen.

Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden des virtuellen ZEV denselben Netzanschlusspunkt besitzen.

Digitale Stromzähler erfassen die Produktion und den Verbrauch jedes Teilnehmenden. Ein Managementsystem regelt die Verteilung und Abrechnung nach vereinbarten Regeln. Netzgebühren und Abgaben auf den selbst produzierten Solarstrom entfallen bei einem vZEV.

Die Verteilung des Stroms orientiert sich am Tagesablauf: Wenn Solaranlagen tagsüber mehr Strom produzieren, als die Eigentümerschaft selbst verbrauchen kann, kann dieser Überschuss von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des vZEV genutzt werden. Ein Mehrfamilienhaus ohne eigene Solaranlage kann so vom Solarstrom der Nachbardächer profitieren.

Zusätzliche Rendite dank virtuellem ZEV

Die Einführung virtueller ZEV wird die Schweizer Energiewende auf ganz praktische Weise unterstützen. Das Modell macht die Installation von Solaranlagen für viele Haushalte und Betriebe interessanter, da sie die erzeugte Energie effizienter nutzen und eine zusätzliche Rendite erzielen können. So helfen die neuen virtuellen Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch, die Energiewende im Lokalen Realität werden zu lassen.

Fragen und Antworten

Für wen eignen sich virtuelle Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch?

Weil keine baulichen Massnahmen notwendig sind, eignen sich virtuelle ZEV besonders für Bestandsbauten.

Wie finde ich heraus, wer mit mir an einem virtuellen ZEV teilnehmen kann?

Via Anfrageformular auf der Website von CKW unter ckw.ch/zev-anmelden können Sie prüfen, wer denselben Netzanschlusspunkt wie Sie hat.

Wie gründe ich einen virtuellen ZEV?

Für einen virtuellen ZEV benötigen Sie einen Vertrag zwischen allen beteiligten Parteien. Anschliessend melden Sie Ihren vZEV beim Verteilnetzbetreiber an. CKW berät und unterstützt Sie bei beidem.

Wie rechne ich meinen virtuellen ZEV ab?

CKW unterstützt Sie beim Abrechnen Ihres (virtuellen) ZEV. Der CKW AbrechnungsManager ist eine flexible Lösung, um ZEV, virtuelle ZEV, Wärme und Wasser in einem Tool abzurechnen. Mehr Infos unter ckw.ch/abrechnungsmanager

Symbolbild: Solarstrom kann unter Nachbarn mit demselben Netzanschluss ohne bauliche Massnahmen geteilt werden.

«Die Daten sind spannender als jeder Krimi»

Almut Kirchner analysiert seit mehr als 30 Jahren die Energiewelt und hat dabei frühzeitig viele Trends identifiziert. Wie hat sich das Energiesystem in den letzten Jahren verändert, und wie sieht unsere elektrifizierte Welt aus, wenn der letzte leere Öltanker die Schweiz rheinabwärts verlassen hat?

INTERVIEW ANDREAS SCHWANDER FOTOS TIMO ORUBOLO

Frau Kirchner, laut den Zahlen des Bundes sinkt der Schweizer Energieverbrauch seit etwa dem Jahr 2000, der Stromverbrauch seit 2010. Trotzdem wächst die Wirtschaft. Können Sie uns das erklären?

Es ist umgekehrt: Nicht trotz des Rückgangs, sondern dank des Rückgangs wächst die Wirtschaft. Sie wurde moderner und effizienter und wuchs in den letzten 20 Jahren um fast 50 Prozent. Ein Viertel der Schweiz wurde neu gebaut, die Bevölkerung wächst, ohne zusätzlichen Energieverbrauch. Effizienz kompensierte das Wachstum. Dazu kommen Struktureffekte.

Was bedeutet das?

Die weniger energieintensiven Branchen wachsen viel schneller als die letzten energiehungrigen Betriebe wie Stahlwerke oder Giessereien.

Heisst das nicht auch, dass wir Emissionen und Energieverbrauch ins Ausland auslagern?

Das wäre plausibel, ist aber verkürzt. Auslagerung und Strukturwandel geschahen schon, als der Energieverbrauch noch wuchs.

Wann genau?

Der Verbrauch stieg von 1960 bis etwa 2000. Der Strukturwandel setzte in den 1970ern ein, als wir aufhörten, Lastwagen und Schiffsdieselmotoren zu bauen, und keine Massenchemikalien mehr erzeugten. Gleichzeitig stieg mit der Motorisierung der Treibstoffverbrauch rasant.

Und nun importieren wir diese Emissionen einfach wieder?

Es ist komplizierter. Die neuen Industrien sind im Ausland moderner und effizienter als unsere alten Fabriken. China hat als Werkbank der Welt nur etwa die Pro-Kopf-Emissionen von Europa. Zudem sind importierte Emissionen auch die Wertschöpfung anderer Länder, etwa Kleidung aus Schwellenländern.

Unser Energieverbrauch sinkt, weil die Dinge, die wir früher gemacht haben, heute anderswo mit weniger Energieaufwand produziert werden? Ja. Und trotzdem haben wir von allem mehr und vieles, was es früher gar nicht gab. Ein Land ohne Rohstoffe importiert sinnvollerweise Vorprodukte. Das reduziert die Transportmengen. Wir sind reich an klugen Köpfen und haben eine brummende Wirtschaft mit Dienstleistung und Forschung. Aber auch Pharma oder Präzisionstechnologien wachsen stark und mit hoher Wertschöpfung. Privat haben wir grössere Autos, mehr Wohnfläche pro Kopf und mehr Hausgeräte. Trotzdem sank seit ca. 2000 der Energieverbrauch insgesamt um zehn Prozent. Seit etwa zehn Jahren ist der Stromverbrauch um gut sechs Prozent gesunken, selbst bei Information und Kommunikation.

Aber es gibt doch immer mehr elektronische Geräte?

Stimmt, aber die wurden alle viel sparsamer. Denken Sie nur an die alten Röhrenbildschirme für TV und Computer.

Seit 2014 beträgt der Rückgang bei Informations- und Kommunikationstechnik acht Prozent. Selbst die energiehungrigen Rechenzentren konnten den Trend bisher nicht drehen. Die jährliche Gesamtenergiestatistik und die Elektrizitätsstatistik des BFE zeigen das. Die Daten sind öffentlich und spannender als jeder Krimi.

Bei den Autos wurde hingegen die Effizienz vom Gewicht weggefressen. Es gibt auch mehr Autos und höhere Fahrleistungen. Immerhin: Bei über 40 Prozent mehr Fahrzeugen zwischen 2000 und 2023 gibt es einen minimalen Rückgang der verbrauchten Treibstoffe um ein Prozent. Dagegen sinkt bei der Beleuchtung der Gesamtverbrauch um rund 30 Prozent zwischen 2000 und 2023. Das geht weiter, denn noch sind längst nicht überall LED montiert.

Wo werden wir sonst noch effizienter?

Den grössten Effekt gibt’s bei den Gebäuden. Die graue Energie, die in den Materialien steckt, ist im Bau seit 1990 etwa gleich geblieben, einschliesslich der Zementproduktion. Doch alles, was seit 2000 gebaut wurde, ist supereffizient. Dazu kommen die energieeffizienten Sanierungen.

Da geht es vor allem um Wärme?

Um Raumwärme, gefolgt vom Warmwasser. Die beheizte Fläche ist von 2000 bis 2023 um 32 Prozent gewachsen, der Energieverbrauch aber um 21 Prozent gesunken, die Gebäudeemissionen sogar um 41 Prozent.

Ist das der Wechsel vom Heizöl zu Wärmepumpen und Fernwärme?

Der Energiemix hat sich verändert. Beim Ersatz einer alten Elektrodirektheizung durch eine Wärmepumpe mit Warmwasserproduktion betreibt der eingesparte Strom zusätzlich ein Elektroauto. Waschmaschinen, Kühlschränke und Tumbler sind heute viel effizienter und wurden in den letzten 20 Jahren komplett ausgetauscht. Der Stromverbrauch der Haushalte steigt kaum noch.

Almut Kirchner

Die Physikerin Almut Kirchner ist Direktorin und Partnerin der Prognos AG. Sie leitet den Bereich «Energie- und Klimapolitik» sowie das Kompetenzzentrum «Modelle». Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen bei modellgestützten langfristigen Prognosen und Szenarien von Gesamtenergiesystemen. Prognos arbeitet als neutrales Beratungsunternehmen für Behörden, Unternehmen, Industrieverbände, Umwelt- und Konsumentenorganisationen.

Was macht die Industrie?

Da gibt es mehr Wertschöpfung ohne zusätzlichen Verbrauch: Die allgegenwärtigen Elektromotoren sind sparsamer geworden. Abwärme wird genutzt, Lüftungs- und Kühlungsanlagen sind effizienter, Messen, Steuern und Regeln sind digital sehr viel genauer. Die Industrieemissionen sind so seit 2000 um rund 22 Prozent gesunken – weil weniger fossile Energie verbraucht wird.

Dann funktionieren Klimaschutz und Energiewende auch ohne Verzicht und Askese?

Musste irgendjemand in der Schweiz in den letzten 20 Jahren auf etwas verzichten? Wir sehen bei den weltweiten

Emissionen zwar immer noch ein Wachstum. Aber auch das nimmt ab. Die spezifischen Emissionen je Wertschöpfung sinken weltweit seit vielen Jahren. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird der Peak wohl überschritten sein.

Wenn die Fossilen aus dem System gehen, wird der Stromverbrauch irgendwann wieder steigen. Wann rechnen Sie damit?

Der Stromverbrauch dürfte in der Schweiz ab etwa 2030 bis 2035 wieder ansteigen, wenn wir Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen. Voraussetzung ist die Elektrifizierung des Verkehrs. Ein Elektroauto braucht aber nur ungefähr ein Drittel der Energie eines Verbrenners. Der Anstieg wird deshalb nicht proportional zu Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum verlaufen, sondern deutlich flacher.

Das heisst, Sie sehen die Energietransformation zuversichtlich?

Ich werde nicht für Emotionen bezahlt. Sagen wir so: Die Energietransformation hat angefangen und ist auf gutem Weg. Die Effizienz nimmt weltweit zu, die Emissionen der Industrieländer nehmen ab, der Anteil der Erneuerbaren am Energiemix steigt weltweit beeindruckend schnell, besonders auch in Europa. Und da haben die meisten Länder nicht so viel komfortable Wasserkraft wie die Schweiz, mit der man alles ausregeln kann. Trotzdem gehören sowohl das Schweizer wie auch das europäische Stromsystem zu den stabilsten der Welt.

Wird das so weitergehen?

Klar, es harzt an manchen Stellen, etwa der Infrastruktur. Der Windenergieausbau könnte auch schneller gehen. Aber wir haben seit über fünfzehn Jahren diese coolen, weltweit abstürzenden Kostenkurven bei den Erzeugern von erneuerbarer Energie und jetzt auch bei den Batterien, und ein entsprechend starkes Wachstum. Damit ist es zu schaffen. Aber es braucht noch weitere Beschleunigung. Dafür sind stabile Rahmenbedingungen nötig.

Visionärinnen für den Komfort von heute

Das erste Computerprogramm, ein revolutionäres Kommunikationssystem und ein Haushaltsgerät, auf die wir nicht mehr verzichten wollen: drei Erfindungen, die unser Leben bis heute beeinflussen.

TEXT CELESTE BLANC

Die erste Programmiererin der Geschichte

Ada Lovelace gilt als erste Programmiererin der Welt. 1842 übersetzte sie einen französischen Fachartikel über eine Rechenmaschine ins Englische und ergänzte diesen um ihre heute berühmten «Notes». Sie erkannte, dass Maschinen nicht nur Berechnungen, sondern auch Musik, Buchstaben und Bilder verarbeiten können. Besonders bekannt ist ihre «Note G», ein Algorithmus zur Berechnung der Bernoulli-Zahlen. Er gilt als erstes Computerprogramm der Welt –100 Jahre bevor Konrad Zuse den ersten Computer vorstellte. Mit ihrer Vision legte Lovelace die Grundlage der Informatik und Softwareentwicklung. Ihr zu Ehren trägt die Programmiersprache ADA ihren Namen.

«Lady Bluetooth» vernetzt die Welt

Glamourös, talentiert und visionär –Hedwig Kiesler, besser bekannt unter dem Künstlerinnennamen Hedy Lamarr, eroberte in den 1930er-Jahren nicht nur Hollywood, sondern leistete auch einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung moderner Kommunikationssysteme. Die Schauspielerin entwickelte gemeinsam mit dem Komponisten George Antheil das Frequenzsprungverfahren. Dies sollte der US-Navy helfen, die TorpedoFunksteuerung im Zweiten Weltkrieg zu sichern. Die Technik kam damals beim Militär zwar nicht zum Einsatz, jedoch legte das von ihr 1940 vorgestellte System zum automatischen Wechsel von Funkfrequenzen den Grundstein für Bluetooth, WLAN, GPS und Mobilfunk.

Technik anstelle von Handarbeit

Josephine Cochran war Mitte des 19. Jahrhunderts in ihrer Heimatstadt Shelbyville (Illinois) bekannt für ihre rauschenden Feste. Dabei zerbrachen ihre Bediensteten beim Abwaschen regelmässig das wertvolle Porzellan. Um dem vorzubeugen, konzipierte sie eine Maschine, die Geschirr spülte, ohne es zu beschädigen. Nach dem Tod ihres Mannes und den finanziellen Schwierigkeiten, die er ihr zurückliess, schaffte sie, was verschiedene Erfinder vor ihr erfolglos versuchten: Sie entwickelte die erste funktionstüchtige Spülmaschine. Ihre Erfindung wurde 1893 auf der Weltausstellung in Chicago ausgezeichnet. Kurz darauf gründete sie die erste Firma für die Produktion von Spülmaschinen.

Auf in die Wandersaison

Die Natur erwacht, die Tage werden länger – jetzt ist die perfekte Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren. CKW, langjährige Partnerin der Luzerner Wanderwege, präsentiert drei abwechslungsreiche Touren für den Frühling. Entdecken Sie blühende Täler, sanfte Hügel und lassen Sie sich von der Schönheit der Region inspirieren.

AlleundWanderbeschriebe das Wanderprogrammdiesjährigefinden Sie auf: ckw.ch/wanderprogramm

Region: Luzerner Hinterland

Aufstieg / Abstieg:

400 m / 490 m

Dauer / Distanz:

3 h 45 min / 13,5 km

Schwierigkeit: einfach / T1

Weitblicke ins Luzerner Hinterland

Von Grossdietwil aus starten wir unsere Wanderung, die zunächst an der imposanten Kirche und der LourdesGrotte vorbeiführt. Schon bald erreichen wir die Grossdietwiler Allmend, wo sich bei klarem Wetter ein beeindruckender Rundblick eröffnet. Der Weg bleibt bis Reinersäbnet auf der Höhe und führt dann in Serpentinen hinunter nach

Ebersecken. Nach einem gemütlichen Abstieg geht es wieder aufwärts nach Aesch, wo sich ein herrlicher Ausblick auf die Berge, das Mittelland und den Jura bietet. Über den Altishoferwald gelangen wir schliesslich zum Schloss Altishofen und folgen der Wigger bis zum Ende der Wanderung in Nebikon.

Region: Entlebuch

Aufstieg / Abstieg:

610 m / 640 m

Dauer / Distanz: 4 h 15 min / 14,5 km

Schwierigkeit: einfach / T1

Auf sanften Hügeln durchs Entlebuch

Von Doppleschwand aus starten wir auf einer kurzen Asphaltpassage, doch schon bald tauchen wir ein in die Natur. Ein abwechslungsreicher Waldweg führt auf die Krete, die immer wieder Ausblicke ins Entlebuch und in die umliegende Hügellandschaft bietet. Der Gratweg verläuft mit leichtem Auf und Ab, bevor der Abstieg nach Schüpfheim über Oberstaldenegg folgt, wo die Wanderung endet.

Region: Ruswil

Aufstieg / Abstieg:

310 m / 310 m

Dauer / Distanz: 3 ½ h / 12,5 km

Schwierigkeit: einfach / T1

Eine Wanderung zum Herzen Luzerns

Die Route führt an kleinen Weilern vorbei und wechselt zwischen Wäldern und Feldern. Die Umgebung ist geprägt von der Pilatuskette und den sanften Hügeln des Napfgebiets. In Sigigen bietet ein Aussichtspunkt ein wunderbares Panorama. Weiter führt der Weg zum geografischen Mittelpunkt des Kantons bei Ruswil, der durch einen Steinbrocken mit einer schlichten Inschrift markiert ist.

Welches Wort wird gesucht?

Einfach mitmachen

Füllen Sie das Online-Formular aus und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der untenstehenden Preise. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2025.

ckw.ch/meine-energie

Alternativ können Sie uns auch eine Postkarte schicken an: Redact Kommunikation AG, Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wettbewerb führen wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort der letzten Ausgabe war «MATTERHORN».

1. Preis

Benvenuti in Ticino!

Geniessen Sie und eine Begleitperson zwei Übernachtungen in einem der drei Benvenuti4-Sterne-Hotels nach Ihrer Wahl. Sie finden uns in der Ferienregion Ascona/Locarno mit unvergesslicher Aussicht auf den Lago Maggiore und subtropischen Gärten mit Panorama-Pools. Erkunden Sie das Tessin nachhaltig mit einem unserer hoteleigenen Fiat-500e-Cabrios.

Gesamtwert des Preises: 700 Franken Benvenuti-Hotels, 6612 Ascona, benvenuti.ch

2. Preis

Let the music play

Erleben Sie dank der Audio-Technica-Nadel (AT-95E) und dem Tonabnehmer aus Aluminium ein Hörerlebnis der besonderen Art. Lassen Sie sich vom Plattenspieler mit Bambussockel von House of Marley überraschen und geniessen Sie epischen Sound in grossartiger Klangkulisse.

Gesamtwert des Preises: 329 Franken Changemaker AG, 8048 Zürich, changemaker.ch

3. Preis

Kreative Ader?

Haben Sie Kinder oder Enkel, die Sie haufenweise mit selbstgemalten Kunstwerken beschenken, und wissen nicht mehr wohin damit? Mit zwei wunderschönen lokalproduzierten Bilderrahmen von JAMU im Format A3 und A4 können Sie bis zu 200 Zeichnungen zur Geltung kommen lassen.

Gesamtwert des Preises: 200 Franken

JAMU PRODUCTS GmbH, 8606 Nänikon, jamu-products.ch

Unsere Profis sind überall gefragt.

Bei uns engagieren sich über 2’200 Mitarbeitende für eine klimaneutrale Schweiz. Arbeite mit uns an der Energiewelt von morgen.

Jetzt bewerben: ckw.ch/jetzt-einsteigen