Voll geladen

Das Magazin von CKW 1 / 2023

Gion-Luca Dobmann (r.) von der Rottal Auto AG hat mit CKW-Projektleiter Cedric Bühlmann ein innovatives Ladesystem für die neuen Elektrobusse umgesetzt.

Mit vereinten Kräften

Mit einem beeindruckenden Kraftakt wurde Joel Wicki in Pratteln letztes Jahr Schwingerkönig. Seit Anfang Jahr ist er Botschafter für die Marke CKW. «Wie ich ist CKW stark im Kanton Luzern verwurzelt, und wir verkörpern ähnliche Werte. Wir passen gut zusammen», sagt der 26-Jährige. Mit seinem Geschäftspartner und der gemeinsamen Baumaschinenfirma hat Wicki in den vergangenen Monaten bereits beim Bau des neuen CKW-Wasserkraftwerks Waldemme in Flühli mitgearbeitet. Im Rahmen der nun vereinbarten dreijährigen Zusammenarbeit begleitet CKW den Schwingerkönig auf seinem Bauernhof in eine klimafreundliche Landwirtschaft. CKW unterstützt den jungen Bauern tatkräftig mit passenden Produkten und Dienstleistungen. ckw.ch/wicki

AUGENBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser

Aus dem Inhalt

Energie für später Können grosse saisonale Gasspeicher die Energieversorgungssicherheit erhöhen?

Impressum

9. Jahrgang, März 2023, erscheint vierteljährlich

Der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix nimmt stetig zu: Letztes Jahr wurde fast 50 Prozent mehr Sonnenenergie produziert als im Vorjahr. Das sind zwar erfreuliche Zahlen, aber dennoch schreitet der Ausbau der erneuerbaren Energien zu langsam voran. Um die ehrgeizigen Energieziele des Bundes zu erreichen, müssen wir deutlich schneller vorwärtsmachen und weitere Reserve-Kraftwerke bereitstellen.

Einen wichtigen Hebel bilden Grossanlagen für Photovoltaik. Bislang waren solche Projekte kaum bewilligungsfähig. Dank verbesserten Rahmenbedingungen der Politik ist hier nun endlich der Weg frei. Erste Projekte sind bereits lanciert: so etwa «NalpSolar», eine geplante Freiflächenanlage von 10 MWp, die CKW beim Nalps-Stausee im Kanton Graubünden realisieren will. Die Anlage soll genug Strom für rund 3000 Haushalte produzieren. Doch das ist noch lange nicht alles: CKW plant zusammen mit Galliker Transport, Emmi und PanGas ein einzigartiges Ökosystem aus erneuerbaren Energien. So kommen wir einen wichtigen Schritt weiter in Richtung Energiezukunft.

Martin Schwab, CEO

Mit Power durchs Rottal

Die Rottal Auto AG betreibt vier neue Elektrobusse. CKW erstellte die Infrastruktur, um die Batterien schnell und zuverlässig aufzuladen.

Herausgeber: CKW, Täschmattstrasse 4, Postfach, 6002 Luzern; Telefon 041 249 51 11, meine-energie@ckw.ch, www.ckw.ch

Redaktionsadresse: Redact Kommunikation AG, 8152 Glattbrugg; redaktion@redact.ch

Chefredaktion: Simon Eberhard | Gestaltung: Nicole Senn

Druck: Swissprinters AG, 4800 Zofingen

Interview: Andelko Suker

Drucksach e myclimate.org/01-22-982468

16 EDITORIAL MEINE ENERGIE 1 / 2023 3

Foto Seite 1: Matthias Jurt, Seite 2: Baris Erdal

6

Der neue Leiter PV-Kraftwerke von CKW über die Chancen alpiner Photovoltaik. 10

Werde Solarprofi!

Gestalte die Energiezukunft mit und werde Teil des CKW-Solarteams. Hast du eine Lehre als Elektroinstallateur, Dachdecker, Zimmermann oder Ähnliches abgeschlossen? Dann bist du bei uns genau richtig. Ob ein Einfamilienhaus oder ein Grossgebäude – bei CKW verwandelst du alle Dächer in Kraftwerke. Ausserdem hast du auch immer deine Aufstiegschancen im Blick: Wir unterstützen dich auf deinem Weg. Als Solarinstallateurin oder -installateur montierst du mit deinem Team komplette Solaranlagen. Du führst Service- und Wartungsarbeiten an Photovoltaikanlagen aus. Zusammen mit dem Bauleiter bist du die Ansprechperson vor Ort. Bei CKW arbeitest du immer wieder an verschiedenen

Projekten: auf dem Schrägdach, dem Flachdach und oder an der Fassade. Ausserdem bieten wir dir gute Aufstiegs- und Weiterbildungschancen.

Informiere dich jetzt über die Solarjobs bei CKW. ckw.ch/solarprofis

Geräte werden

In den vergangenen 20 Jahren ist die Anzahl der Haushalts-, IT-, Büro- und Unterhaltungselektronikgeräte in der Schweiz signifikant gestiegen. Dennoch hat sich ihr gesamter Energieverbrauch im selben Zeitraum verringert. Das bedeutet also, dass die Geräte seither bedeutend effizienter geworden sind.

+ 41,2 %

–16,3 %

Anzahl Haushalts- und Elektrogeräte Stromverbrauch Haushaltsund Elektrogeräte

4 MEINE ENERGIE 1 / 2023

Quelle: Bundesamt für Energie

effizienter

2002 2021

NACHGEFRAGT

500 Wh

pro Zählerpunkt: So viel tiefer ist gemäss den Smart-Meter-Daten im CKW-Versorgungsgebiet der Stromverbrauch am Sonntag im Vergleich zu anderen Arbeitstagen. Diese Menge an Strom braucht es etwa, um einen Kuchen rund 30 Minuten zu backen.

Stromverbrauch optimieren

Effektiv Strom sparen ist schwierig, solange man die Stromfresser im Haushalt nicht kennt. Die neue «CKW Energie Tracker» App bringt Licht ins Dunkel bringt Licht ins Dunkel und zeigt transparent und übersichtlich, wo im Haushalt wie viel Energie verbraucht wird. Weitere Informationen: ckw.ch/energietracker

Solaranlage montieren: jetzt oder in ein paar Jahren?

Beantwortet von:

Robert Buser, Dozent am Institut für Gebäudetechnik und Energie, HSLU Hochschule Luzern

Ganz klar jetzt. Denn jedes Jahr, das Sie zuwarten, ist ein Jahr, in dem das Hausdach oder die Gebäudefassade keinen Strom produziert. Es stimmt, dass die PV-Module immer besser werden und die Wirkungsgrade steigen. Das bedeutet aber nicht, dass sich heutige Anlagen nicht lohnen. Nach 10 bis 15 Jahren ist eine Solaranlage amortisiert. Die Betriebsdauer liegt mit mindestens 20 Jahren deutlich darüber. Sie montieren also besser heute eine Photovoltaikanlage mit 20 Prozent Wirkungsgrad statt 2030 eine mit 25 Prozent Wirkungsgrad. Denn die Energiewende ist zu dringlich, um noch Jahre damit zuzuwarten.

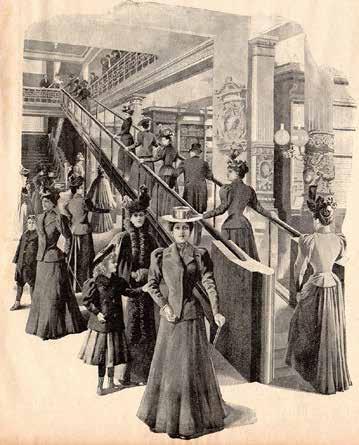

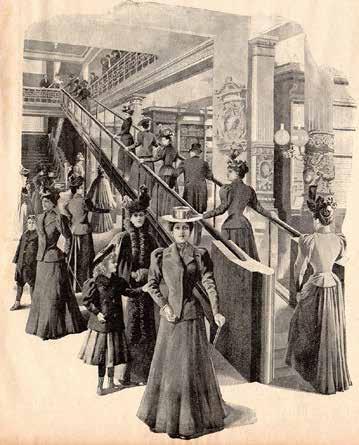

ROLLTREPPE

Schon 1859 präsentierte Nathan Ames das erste Patent für den Prototyp einer Rolltreppe mit durchlaufenden Stufen – leider erfolglos: Sein Plan wurde nie verwirklicht. 1892 reichte dann der US-Ingenieur Jesse W. Reno sein Patent für den «Inclined Elevator» ein, also einen geneigten Lift. Allerdings hatte sein Modell keine Stufen, sondern bestand aus einem flachen Laufband, das die Passagiere beförderte – und zwar erstmals 1896 im Vergnügungspark Coney Island in New York. Denn die Weltneuheit galt damals als Attraktion und nur sekundär als praktisches Fortbewegungsmittel.

In der Folge kaufte der Liftproduzent Otis die Patente von Reno und weiteren Erfindern, kombinierte Funktionsweisen und verbesserte das Konzept. Das Resultat war 1921 die Rolltreppe, wie wir sie heute kennen – wenn auch die ersten Exemplare aus Holz bestanden. Die erste Rolltreppe Europas ging bereits 1898 im Warenhaus Harrods in London in Betrieb. Die Fahrt soll für die Besuchenden so aufregend gewesen sein, dass Angestellte ihnen danach Riechsalze und Brandy offerierten, um die Nerven zu beruhigen. In der Schweiz war es vermutlich das Kaufhaus Loeb in Bern, das 1957 die erste Rolltreppe der Schweiz in Betrieb nahm.

KURZ UND BÜNDIG

SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

DIE ZAHL

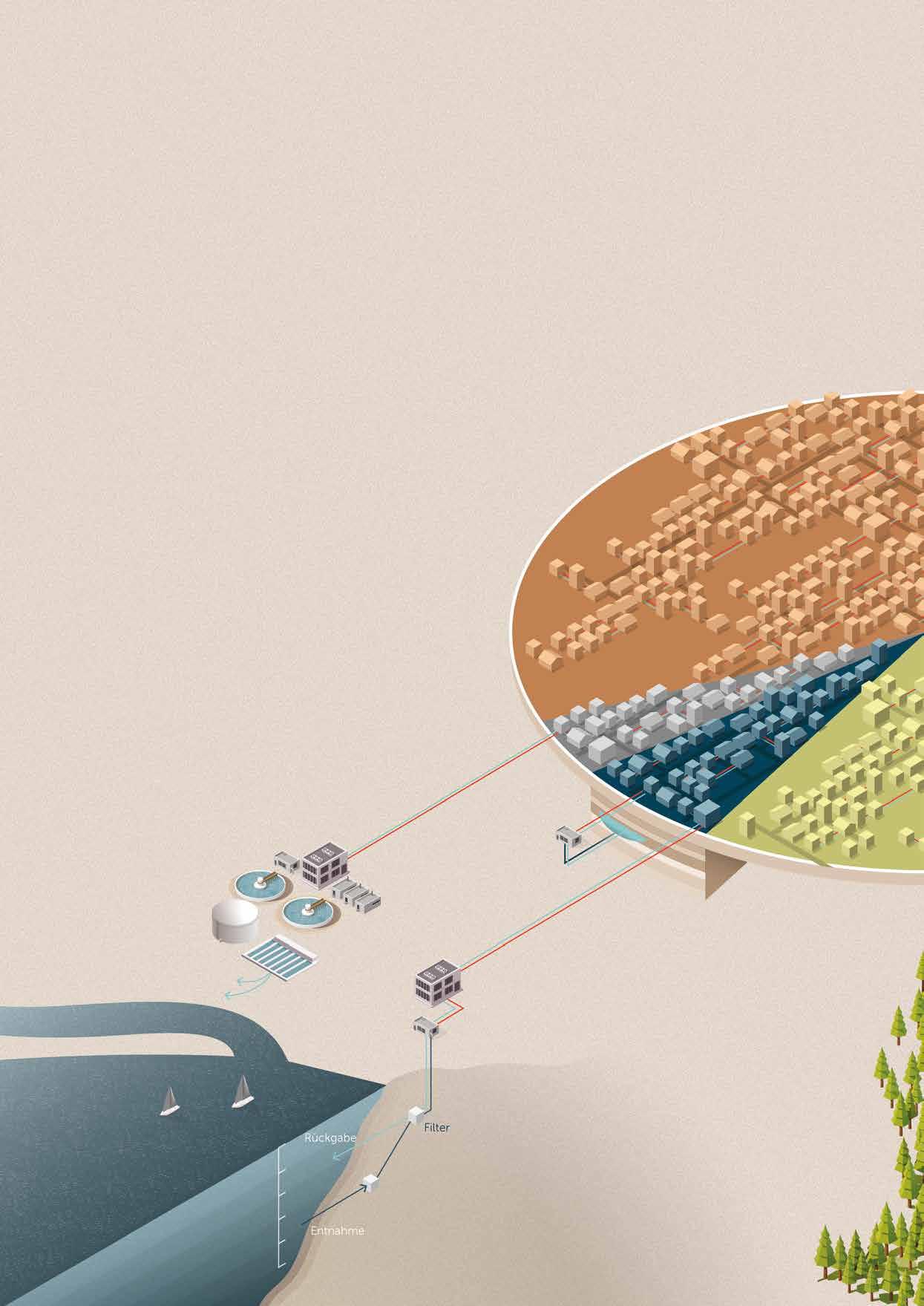

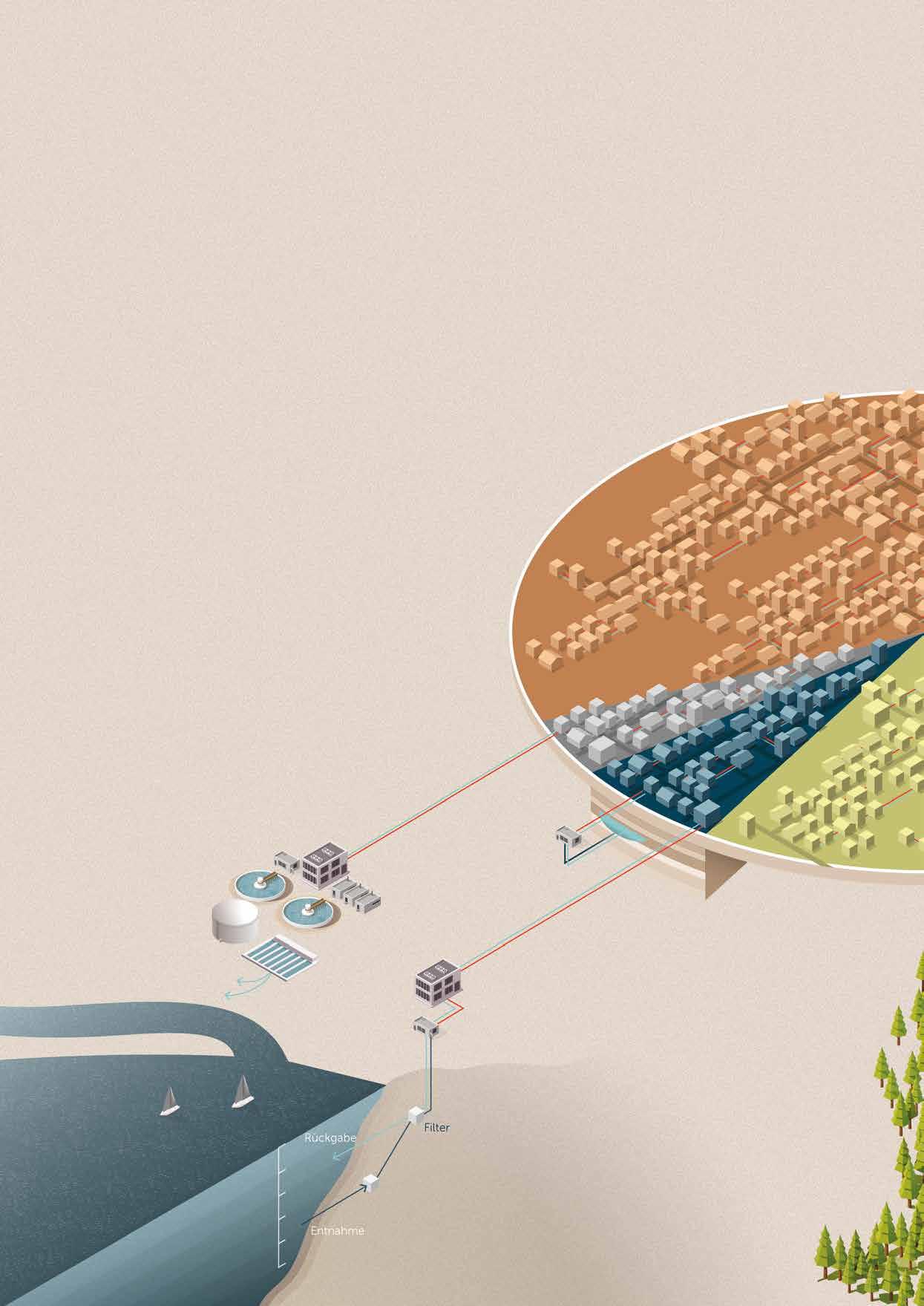

Das unsichtbare Gold speichern

Grosse saisonale Gasspeicher könnten die Energie-Versorgungssicherheit erhöhen. Allerdings waren in der Schweiz solche Anlagen bislang nicht wirtschaftlich umsetzbar. Nun aber kommt Bewegung in die Pipelines.

TEXT SIMON EBERHARD ENERGIESPEICHER 6 MEINE ENERGIE 1 / 2023

Alte Schuhschachteln, Getränkeflaschen oder Paketkartons eignen sich bestens, um Vorräte aller Art zu lagern. Durchaus vergleichbar, wenn auch in viel grösserem Ausmass, funktioniert der grösste Gasspeicher Westeuropas im niedersächsischen Rehden. 1953 wurde dort in einer Tiefe von über 2000 Metern Erdgas entdeckt –eingeschlossen im Gestein und erschlossen durch eine mächtige Deckgebirgsschicht. «Bis 1992 förderte man hier Erdgas, danach wurde die Lagerstätte in einen Erdgasspeicher umgewandelt», erklärt Eduard Schmitke. Er ist Geschäftsführer der astora GmbH, die den Speicher in Rehden betreibt. «Dieser fasst 3,9 Milliarden Kubikmeter Gas, was dem Jahresverbrauch von zwei Millionen Einfamilienhäusern entspricht.»

Poren, Kavernen und Flüssiggas

Das Gasreservoir in Rehden ist ein sogenannter Porenspeicher – der grösste Westeuropas. Porenspeicher sind in der Lage, grosse Mengen an Gas zu speichern. Ihr Gegenstück sind die künstlich erzeugten Kavernenspeicher. Ihre Kapazität ist geringer, dafür sind sie flexibler. «Dies ermöglicht uns, die kundenseitig angeforderten Energiemengen schnell bereitzustellen», sagt Eduard Schmitke. Die astora GmbH betreibt neben dem Porenspeicher in Rehden auch einen Kavernenspeicher im ostfriesischen Jemgum.

Sichtbar ist nur die Spitze des Eisbergs: Der grösste Gasspeicher Westeuropas im niedersächsischen Rehden nutzt ein ehemaliges natürliches Erdgasfeld in einer Tiefe von über 2000 Metern.

Eine dritte Möglichkeit zur langfristigen Speicherung von Erdgas besteht darin, es durch Abkühlung auf minus 162 Grad zu verflüssigen. Das Flüssiggas oder LNG (Liquified Natural Gas) ist dichter und braucht so weniger Platz. In flüssiger Form können Schiffe das Gas transportieren, was die Abhängigkeit von den Erdgas-Pipelines und damit von Erdgas aus Russland verringert. Allerdings ist die Verflüssigung von Gas teuer und energieintensiv.

Herausforderung Geologie

Die Schweiz verfügt derzeit über keine grossen Gasspeicher, sondern hat ausschliesslich kleinere Röhren- und Kugelspeicher. Einer davon befindet sich in Volketswil im Kanton Zürich. Über fünf Kilometer lange Druckrohre bilden dort ein Speichervolumen von rund 10 000 Kubikmetern. Damit ist dies einer der grössten Röhrenspeicher Europas. Doch im Vergleich zu den Grossspeichern ist das Fassungsvermögen beschränkt und eignet sich nur, um tägliche Lastspitzen auszugleichen. Für die saisonale Speicherung hingegen sind die Druckröhrenspeicher nicht ausgelegt.

Die Gründe für das Fehlen grosser Gasspeicher sind technischer und wirtschaftlicher Natur. In der Schweiz gibt es keine grossen Gasvorkommen, deshalb fällt die Möglichkeit eines natürlichen Porenspeichers weg. Kavernenspeicher

MEINE ENERGIE 1 / 2023 7

wiederum wären aufgrund geologischer Gegebenheiten nur mit viel Aufwand zu realisieren. Genau wie LNG-Speicher hätten sie nicht wirtschaftlich betrieben werden können. «Ein Grund dafür war auch, dass die Preisdifferenzen zwischen Sommer und Winter bis vor kurzem nicht gross genug waren, um einen Speicher profitabel zu betreiben», erklärt Rolf Samer, CEO des Gasverbunds Mittelland (GVM).

Speicher im Berg und am Fluss

Mit dem Ukraine-Krieg hat sich diese Situation grundlegend geändert. Auch deshalb haben zwei Gasspeicherprojekte in der Schweiz neuen Aufschwung erhalten. So plant der Westschweizer Gasversorger Gaznat, in Oberwald (VS) einen Kavernenspeicher zu bauen – im Innern eines Berges. Kommt das Projekt zustande, kann das Unternehmen dort rund 1,5 Terawattstunden Erdgas lagern. Das entspricht der Energiemenge des Schweizer Speichersees Grande Dixence.

Ebenfalls einen saisonalen Speicher prüft der GVM – allerdings in Form von Flüssiggas. Auf dem SchweizerhalleAreal bei Basel könnte der Gasversorger ein sogenanntes LNG-Terminal bauen.

«Flüssiggas macht es möglich, auf kleinem Raum grosse Energiemengen zu lagern», sagt Rolf Samer. «Dank der Anbindung an den Rheinhafen und das Eisenbahnnetz ist der Standort zudem optimal an die internationalen Logistikketten angebunden.»

Auch für Biogas und Wasserstoff

Ob die beiden Projekte zustande kommen, ist derzeit noch ungewiss. Eine offene Frage ist die Finanzierung. «Grundsätzlich ist der Bau der Speicher Sache der Gasversorger», heisst es in einem Bericht des Bundesamts für Energie vom November 2022. Eine mögliche finanzielle Unterstützung des Bundes knüpft der Bericht an die Bedingung, dass diese für eine spätere Speicherung von Wasserstoff und Biogas ausgelegt sind.

Die Produktion von Biogas hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verfünffacht und beträgt derzeit 410 GWh. Im Vergleich zum gesamten Gasabsatz in der Schweiz von rund 38 000 GWh ist dies zwar noch ein geringer Wert. Doch im Hinblick auf die Ziele der Energiestrategie 2050 wird die Bedeutung von Biogas in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Auch für die Speicherung von Strom

«Der Gasspeicher in Rehden fasst 3,9 Milliarden Kubikmeter Gas.»

1 2 3 ENERGIESPEICHER 8 MEINE ENERGIE 1 / 2023

Eduard Schmitke, CEO astora GmbH

Überblick über die vier Methoden zur Speicherung von Gas: Porenspeicher 1 nutzen ehemalige natürliche Erdgasfelder. Kavernenspeicher 2 sind künstlich geschaffene Hohlräume in Salzstöcken. LNG-Speicher 3 nutzen verflüssigtes Erdgas, das dichter ist und so weniger Platz benötigt. Die bedeutend kleineren Kugelspeicher 4 sind wie auch Röhrenspeicher nicht für die saisonale Speicherung ausgelegt. Hinweis: Die Grössenverhältnisse in der Grafik sind nicht proportional.

wären die Gasspeicher interessant: Mit der Power-to-Gas-Technologie liesse sich überschüssiger Sommer-Solarstrom in Form von Gas speichern und im Bedarfsfall wieder rückverstromen.

Vergleicht man die Dimension aktueller Schweizer Projekte mit riesigen Gasspeichern wie demjenigen in Rehden, wird jedoch auch klar: Möglichkeiten in der Schweiz sind vorhanden, wenn auch eingeschränkt. Doch zumindest zu einem Puzzleteil einer vielseitig abgestützten Energieinfrastruktur könnten Gasspeicher dereinst werden.

Bereit für Wasserstoff?

Wasserstoff bietet die Möglichkeit, erneuerbaren Strom zu speichern und je nach Bedarf wieder zur Verfügung zu stellen. Doch was braucht es, um Wasserstoff zu speichern? Eine im Juni 2022 veröffentlichte Studie aus Deutschland kommt zum Schluss, dass für das Gelingen der Energiewende einerseits die Umrüstung der bestehenden Gasspeicher, andererseits auch ein Zubau von Wasserstoffspeichern notwendig ist.

Wie schätzen Sie das Potenzial grosser Gasspeicher für die Schweiz ein?

Hier muss man sich der Dimensionen bewusst sein: Bei den aktuell in der Schweiz diskutierten grössten Projekten sprechen wir von einer Speicherkapazität von 1 bis 2 TWh. Diese Energiemenge reicht, um das Land während weniger Wochen, jedoch nicht während eines ganzen Winters zu versorgen. Porenspeicher oder Salz-Kavernenspeicher wie in Deutschland haben ganz andere Dimensionen. Inländische Gasspeicher könnten also zur Versorgungssicherheit beitragen, sie sind aber nicht die alleinige Lösung.

Inwiefern könnten sie auch für die Speicherung von Wasserstoff und somit für die saisonale Stromspeicherung eingesetzt werden?

Bei der Speicherung von Wasserstoff kommen primär dieselben Technologien in Frage wie beim Erdgas. Allerdings gilt es zu beachten, dass Erdgas bezogen auf das Volumen eine rund dreimal höhere Energiedichte hat als Wasserstoff. Das bedeutet: Für die Speicherung derselben Energiemenge ist bei Wasserstoff das dreifache Volumen notwendig. Bei der Nutzung bestehender Gasinfrastruktur wären zudem Nachrüstungen nötig, weil bei Wasserstoff erhöhte Anforderungen an die verwendeten Werkstoffe bestehen. Das inländische Speicherpotenzial für Wasserstoff ist also limitiert. Für die Speicherung von erneuerbarem Strom via Wasserstoff beträgt zudem der Gesamtwirkungsgrad (Strom – Wasserstoff – Strom) zurzeit nur rund 30 Prozent. Das heisst also: Um via Wasserstoff Strom vom Sommer für den Winter zu speichern, müssten die PV-Anlagen im Sommer rund das Dreifache des benötigten Winterbedarfs produzieren, was einen massiven PV-Zubau bedingt.

Welche sonstigen Speichermöglichkeiten bieten sich an für Wasserstoff?

Durch das Hinzufügen von Stickstoff ist es zum Beispiel möglich, Wasserstoff in Form von Ammoniak zu speichern. Ammoniak weist eine hohe Energiedichte auf und lässt sich gut lagern und transportieren. Die Ammoniak-Synthese ist dank der Düngemittelherstellung bereits in industriellem Massstab erprobt. Jedoch hat der Prozess, um Ammoniak wieder in Wasserstoff umzuwandeln, derzeit noch nicht denselben Reifegrad.

Rainer Kyburz, Leiter TechnologieManagement CKW

« Nicht die alleinige Lösung»

4 MEINE ENERGIE 1 / 2023 9

INFRASTRUKTUR

Gut unterwegs: Cedric Bühlmann (CKW, links) und Gion-Luca Dobmann (Rottal Auto AG) haben das Projekt gemeinsam umgesetzt.

Mit E-Power durchs Rottal

Die Rottal Auto AG betreibt vier neue Elektrobusse. Um deren Batterien rasch und zuverlässig aufzuladen, erstellte CKW die nötige Infrastruktur. Dank einer speziellen Software kann zudem der Stromverbrauch analysiert und anschliessend optimiert werden.

TEXT MICHAEL STAUB FOTOS MATTHIAS JURT

TEXT MICHAEL STAUB FOTOS MATTHIAS JURT

Mit einem leisen Sirren hält der Bus auf dem grün markierten Parkfeld an. Die morgendlichen Kursfahrten zwischen Buttisholz und Rothenburg sind abgeschlossen. Der Fahrer steigt aus, öffnet eine Klappe an der Seitenwand und steckt das dicke Kabel der Ladestation ein. Auf dem Armaturenbrett erscheint ein grosses Batteriesymbol mit der Angabe «75 %». Ist das Aufladen beim Elektrobus so einfach wie beim Handy? «Ja, fast. Aber es macht noch etwas mehr Spass», sagt der Fahrer mit einem Lachen.

Seit dem Fahrplanwechsel im letzten Dezember betreibt die Rottal Auto AG vier neue Elektrobusse. Jedes Fahrzeug ist mit vier Batterien ausgerüstet, die zusammen 350 Kilowattstunden speichern. «Die bisherigen Erfahrungen mit diesen Bussen sind sehr gut. Sie können bis zu acht Stunden am Stück im normalen Linienbetrieb unterwegs sein. Der elektrische Antrieb bringt keine Einschränkungen mit sich», sagt Gion-Luca Dobmann, Leiter Planung und Betrieb bei der Rottal Auto AG. Zum Einsatz kommen die Busse auf der Linie 60 von Rothenburg nach Buttisholz sowie auf der Linie 64 von Ruswil nach Wolhusen. Die Linie 60 wird nur zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend bedient. Das macht die Planung einfach. «Diese zwei Busse werden nach dem Einsatz im Depot aufgeladen und danach auf der Linie 64 eingesetzt.

Die zwei Busse des ‹64ers› laden wir in der Zwischenzeit auf. Somit reichen vier Fahrzeuge für den Betrieb beider Linien», erläutert Gion-Luca Dobmann.

Fossilfreier Verkehr

Für das Erreichen der Klimaziele sind Fahrzeuge mit fortschrittlichem Antriebssystem ein wichtiger Hebel. Allein mit den vier Elektrobussen der Rottal Auto AG können pro Jahr ungefähr

110 000 Liter Diesel eingespart und die entsprechenden CO2 -Emissionen vermieden werden. Erste Rückmeldungen zeigen, dass die neue Technik geschätzt

MEINE ENERGIE 1 / 2023 11

Ein Blick aufs Tablet zeigt die aktuelle Leistung der Ladestationen und den Ladezustand der Busbatterien.

wird: Das sanfte Beschleunigen und Abbremsen und das fehlende Ruckeln im Leerlaufbetrieb fallen den Fahrern wie auch den Passagierinnen und Passagieren positiv auf. Die Bedienung der Elektrobusse ist fast identisch mit derjenigen der Dieselfahrzeuge. «Das ist sehr angenehm, denn unsere Fahrer wechseln je nach Dienstplan häufig zwischen Dieselund Elektrobussen und müssen sich so nicht jedes Mal umgewöhnen», sagt Gion-Luca Dobmann.

Damit die neuen Fahrzeuge problemlos geladen werden können, brauchte es eine neue elektrische Infrastruktur sowie leistungsfähige Gleichstrom-Ladestationen. Mit diesem Anliegen wandte sich die Rottal Auto AG an CKW. «Wir haben gemeinsam das Projekt von der Planung bis zur fertigen Installation entwickelt. Unsere Mitarbeitenden der Geschäftsstelle Ruswil haben die elektrische Zuleitung und Verteilung verstärkt, die Ladestationen installiert und das ganze System in Betrieb gesetzt», sagt Cedric Bühlmann, Business Development Manager bei CKW. So wird der höhere Energiebedarf für die Ladestationen sicher und stabil gedeckt. Dank einer sorgfältigen Planung konnten alle Arbeiten unter laufendem Betrieb ausgeführt werden. Um die neue Installation an das Stromnetz anzuschliessen, war nur ein kurzer Unterbruch von einigen Stunden notwendig. Seither funktionieren die Ladestationen einwandfrei. Ein späterer Ausbau der Ladeinfrastruktur ohne grosse

Bauarbeiten ist problemlos möglich: Es gibt sowohl Leerrohre für das Einziehen weiterer Kabel wie auch Montageplätze für zusätzliche Ladestationen.

Stromverbrauch senken

Doch der elektrische Teil ist in Ruswil nur die halbe Miete. Mit seinem Tablet kann Gion-Luca Dobmann jederzeit den Ladezustand der vier Elektrobusse oder den aktuellen Strombezug prüfen. Möglich macht dies eine Verbrauchsdaten-Visualisierung von CKW. «Mit diesem Programm sehen wir in Echtzeit, wo wir wie viel Strom verbrauchen. Dies betrifft nicht nur die Ladestationen, sondern zum Beispiel auch den Druckluftkompressor in der Garage oder unsere Wärmepumpenheizung», erläutert Dobmann. Diese schnelle und intuitive Darstellung des Verbrauchs ist jedoch nur der erste Schritt. Denn mit der Analyse dieser Daten kann der Stromverbrauch genau analysiert und danach gezielt verringert werden. Das lohne sich, erklärt Cedric

Bühlmann: «Grosskunden wie die Rottal Auto AG bezahlen nicht nur für den Strom an sich, sondern auch den sogenannten Leistungstarif. Je mehr Strom man auf einen Schlag bezieht, desto höher sind die Kosten für das Unternehmen.»

Je genauer das Unternehmen über seinen Stromverbrauch Bescheid weiss, desto besser kann es ihn steuern. «Im Lauf der Zeit erkennt man Optimierungspotenziale und kann zum Beispiel die Wärmepumpe einschalten, wenn nicht gerade alle Busse geladen werden. Das glättet die Verbrauchsspitzen, was das Stromnetz entlastet und damit auch die Stromrechnung des Kunden», sagt Bühlmann. Wenn es nach der Rottal Auto AG geht, wird die Visualisierung in einigen Jahren nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch die Stromproduktion des Unternehmens zeigen. Geplant ist eine grosse Photovoltaikanlage. So könnten die Elektrobusse sogar mit eigenem Solarstrom geladen werden – ein weiterer Gewinn für die Umwelt.

INFRASTRUKTUR 12 MEINE ENERGIE 1 / 2023

« Mit diesem Programm sehen wir in Echtzeit, wo wir wie viel Strom verbrauchen.»

Gion-Luca Dobmann, Rottal Auto AG

Dank der VerbrauchsdatenVisualisierung von CKW kann die Rottal Auto AG Spitzen beim Strombezug erkennen und mildern.

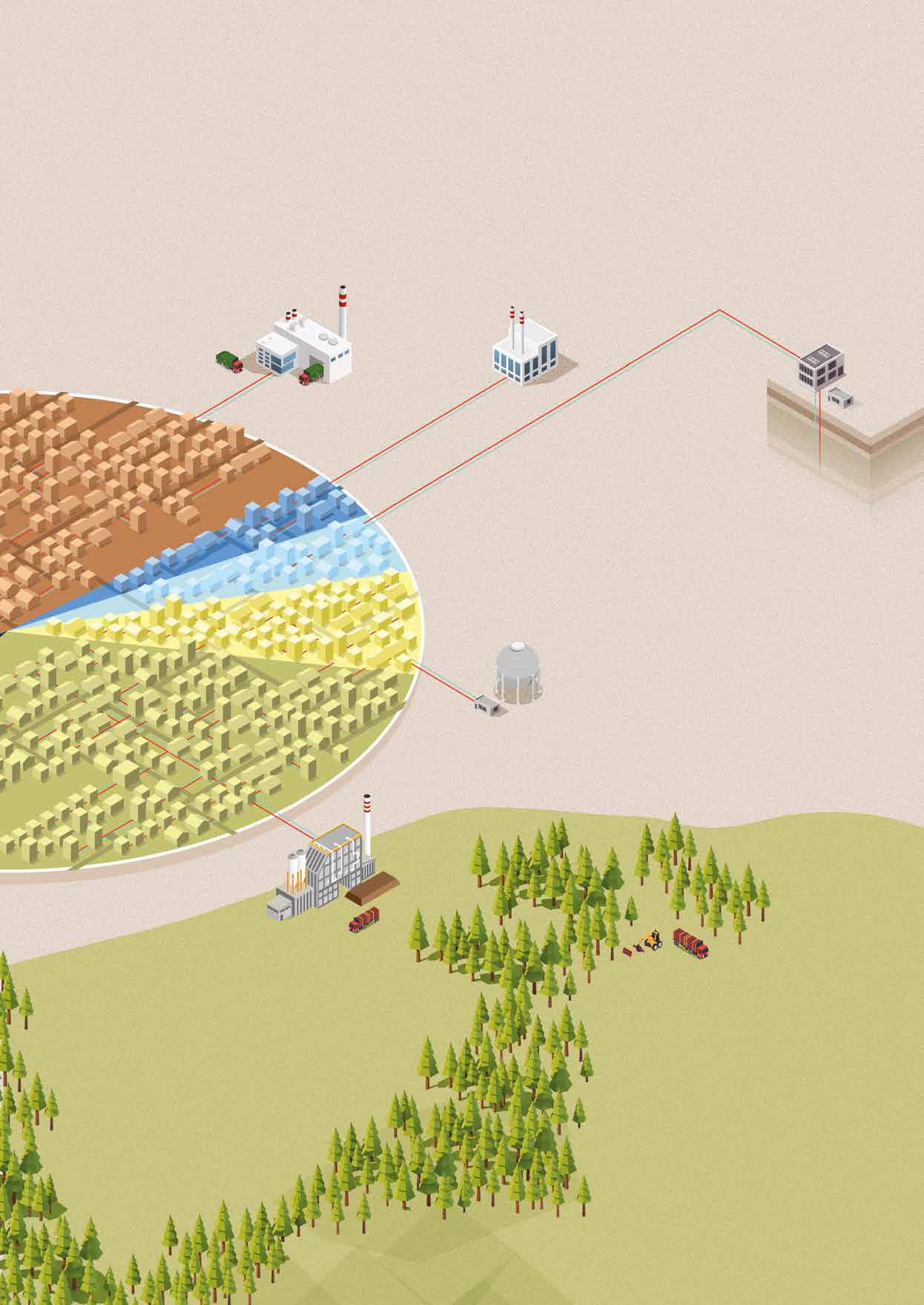

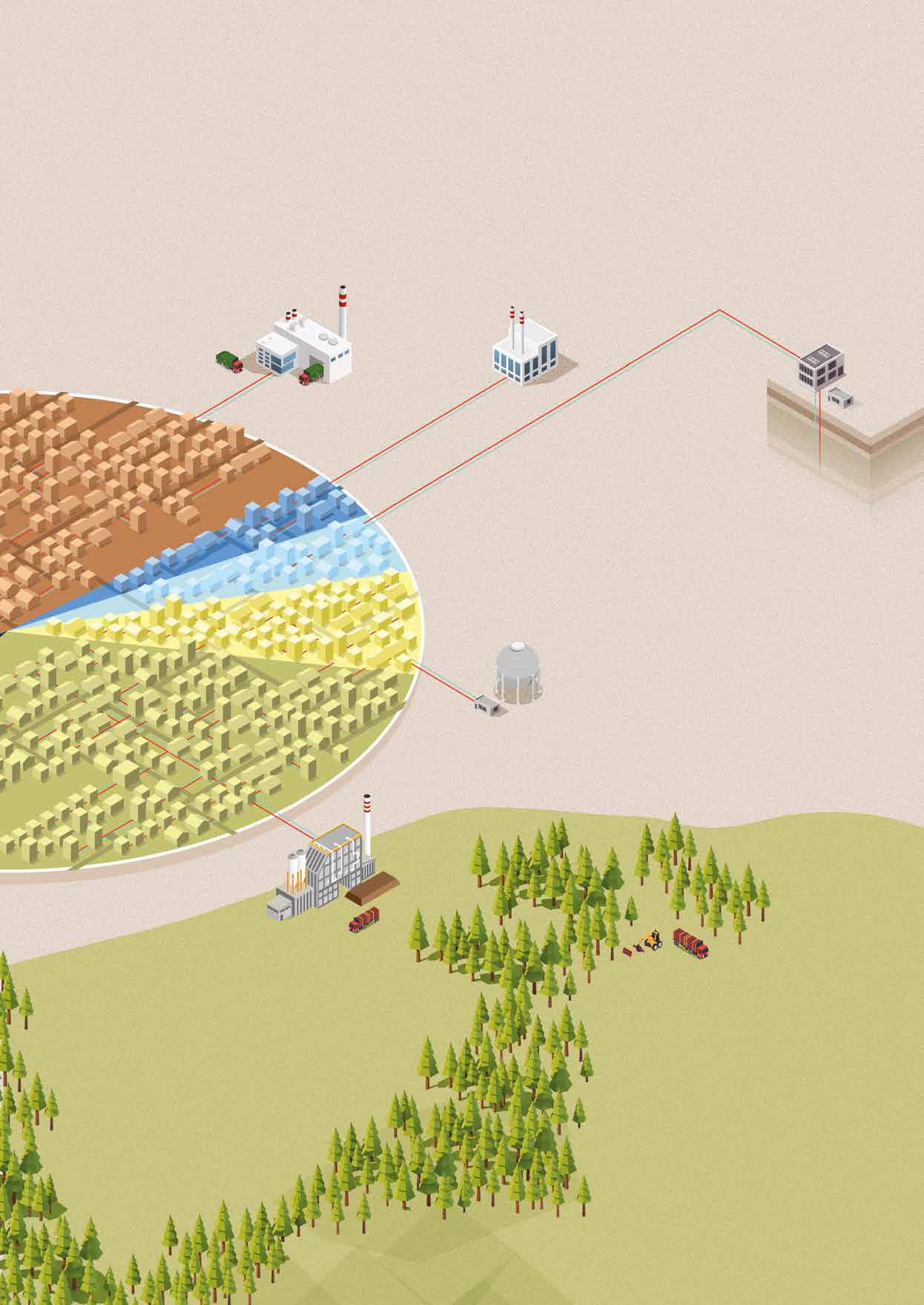

Ein nachhaltiger Meilenstein

In Dagmersellen planen Galliker Transport, Emmi, PanGas und CKW ein schweizweit einzigartiges Ökosystem aus erneuerbaren Energien. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Ziele der Energiestrategie.

TEXT SIMON EBERHARD

TEXT SIMON EBERHARD

Am Anfang des Energie-Ökosystems steht ein von CKW betriebenes Holzheizkraftwerk, das Strom und Wärme produzieren wird. Einen Teil des Stroms verwendet PanGas für die Herstellung von Wasserstoff, der wiederum einen wachsenden Teil der LKW-Flotte von Galliker versorgt. Mit der Wärme aus dem Kraftwerk deckt zudem Emmi einen Teil der benötigten Energie, um Frischkäsespezialitäten wie Mozzarella und Ricotta sowie Milchpulver zu produzieren. Weitere mögliche Wärmeabnehmer sind die örtliche Industrie sowie Wärmeverbünde in der Umgebung.

Bis 2050 CO 2 -neutral

Das Transportunternehmen Galliker verfolgt mit «Green Logistics by Galliker»

das Ziel, bis 2050 CO2 -neutral unterwegs zu sein. Seit 2020 ist Galliker mit sechs Wasserstoff-LKWs erfolgreich auf den Schweizer Strassen unterwegs und setzt auch in Zukunft auf alternative Antriebslösungen, wobei Wasserstoff aus lokaler Produktion im Fokus steht. Hergestellt wird dieser von PanGas, einem Tochterunternehmen von Linde plc. Aus dem Verbrennungsprozess gewinnt das Unternehmen zusätzlich grünes CO 2 , beispielsweise für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie.

Auch für die Milchverarbeiterin Emmi ist das geplante Energie-Ökosystem ein Meilenstein des bis 2050 angestrebten Netto-null-Reduktionspfads und ein weiterer Schritt, die innerbetrieblichen CO 2 -Emissionen bis 2027 um 60 Prozent

zu senken. Zudem liefert Emmi demineralisiertes Wasser aus der Produktion von Milchprodukten für die Wasserstoffherstellung.

Detailprojekt wird ausgearbeitet

Im November 2022 haben Emmi, PanGas, Galliker und CKW eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Bis das Energie-Ökosystem gebaut werden kann, sind weitere Planungs- und Bewilligungsschritte durchzuführen. Die geschätzten Kosten des Projekts betragen rund 200 Millionen Franken, die Inbetriebnahme erfolgt frühestens 2027.

Lesen Sie mehr über das EnergieÖkosystem auf CKW-Stories: ckw.ch/oekosystem

ENERGIE-ÖKOSYSTEM

Innovative Zusammenarbeit (v.l.n.r): Peter Galliker, CEO von Galliker Transport; Marc Heim, Leiter Division Schweiz von Emmi; Martin Schwab, CEO von CKW, und Roger Britschgi, Managing Director Switzerland von PanGas.

Wärme aus der Ferne

Mit Rohrnetzen, die thermische Energie transportieren, lassen sich ganze Quartiere und Städte dezentral, effizient und umweltfreundlich heizen. Diese Art der Wärmeversorgung ist auch in der Schweiz beliebt und birgt noch viel Potenzial.

Über 1000 Fernwärmenetze decken heute rund 8 Prozent des Wärmebedarfs in der Schweiz. Das Potenzial ist aber noch längst nicht ausgeschöpft. Aus erneuerbaren Energiequellen wie Gewässern, Holzschnitzeln, Geothermie, aber auch Abfall und industrieller Abwärme könnte der Anteil der Fernwärme bis 2050 verdoppelt oder sogar verdreifacht werden. Damit würde die Schweiz pro Jahr bis 3 Millionen Tonnen CO 2 einsparen, sofern die Fernwärme vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt. Unsere Infografik zeigt, welche Energiequellen sich dafür am besten eignen.

8 % Fernwärme

Jährlicher Endverbrauch

2021: 6,4 TWh

So heizt die Schweiz

Abwasser

Mittels elektrisch betriebener Wärmepumpen wird ungenutzte Abwärme aus Abwasser von Haushalten, Industrie und Gewerbe zurückgewonnen und zum Heizen verwendet.

Energiequelle: 1,4 Mrd. m³ Abwasser / Jahr

Anzahl Wärmenetze: 41

Versorgte Haushalte*: 19 000

Potenzial**: ➔

Gewässer

Mit elektrisch betriebenen Wärmepumpen können aus See-, Fluss- und Grundwasser riesige Energiemengen zum Heizen und Kühlen entnommen werden. Das verwendete Wasser kommt dabei nicht mit dem Heizkreislauf in Berührung, und die Gewässertemperaturen werden kaum verändert.

Energiequelle: 150 km3 Seewasser, 150 km3 Grundwasser

Anzahl Wärmenetze: See- und Flusswasser: 28; Grundwasser: 46

Versorgte Haushalte*: 24000

Potenzial**: ➔

40 % Heizöl 25 % Gas 6 % Holz 16 % Wärmepumpen 4 % Elektrizität 1 % Andere 45% 6% 4%

TEXT UND RECHERCHE FLORIAN WEHRLI INFOGRAFIK JACQUELINE MÜLLER

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

INFOGRAFIK 14 MEINE ENERGIE 1 / 2023

Abfall

Die Abwärme der Öfen von Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) erhitzt Wasser in einem geschlossenen Kreislauf, das durch ein Leitungsnetz vor allem in städtischen Energieverbünden verteilt wird.

Energiequelle: 4 Mio. Tonnen Abfälle pro Jahr

Anzahl Wärmenetze: 33

Versorgte Haushalte*: 191 000

Potenzial**: ➔

Industrielle Abwärme

Von der Schokoladefabrik über die Serverfarm bis zu Kraftwerken: Bei Produktionsprozessen der Industrie fällt Abwärme auf verschiedenen Temperaturniveaus an, die für Wärmenetze genutzt werden kann.

Energiequelle: 25 TWh / a Prozesswärme

Anzahl Wärmenetze: 28

Versorgte Haushalte*: 14 000

Potenzial**: nicht bekannt

Weitere (u.a. Geothermie)

Rund die Hälfte der weiteren Energiequellen entfällt auf die Geothermie. Da man in der Schweiz den Untergrund nicht gut genug kennt, erfordern Geothermieprojekte teure Probebohrungen. Das Potenzial dieses Energieträgers ist jedoch immens.

Potenzial Geothermie ** : ➔

Gas

Der Energieträger Erdgas ist nicht erneuerbar und wird deshalb nicht mehr gefördert. Hingegen sind in den letzten Jahren auch mehrere Wärmeverbünde mit erneuerbarem Biogas entstanden.

Energiequelle: ca. 5,9 Mio. m3 Erd- / Biogas pro Jahr

Anzahl Wärmenetze: Erdgas: 74; Biogas: 9

Versorgte Haushalte*: 29 500

Potenzial**: ➔

Holz

Dank der hohen Temperaturen ist der Rohstoff Holz nicht nur für Wärmeverbünde, sondern auch für industrielle Prozesse und die Stromerzeugung sehr wertvoll. Holz sollte deshalb möglichst effizient verwertet werden. Beispielsweise mit modernen Blockheizkraftwerken (BHKW), die Wärme und Strom erzeugen. Dabei können Altholz und Energieholz aus dem Wald verwertet werden.

Energiequelle: 4,9 Mio. m3 Holz pro Jahr

Anzahl Wärmenetze: 669

Versorgte Haushalte*: 131 600

Potenzial**: ➔

Seit 65 Jahren mit Wärme versorgt Was viele nicht wissen: CKW betreibt bereits seit rund 65 Jahren einen Fernwärmeverbund. Im Kraftwerk Göschenen wird die industrielle Abwärme genutzt, um die Betriebsräume des Kraftwerks und 18 Gebäude der Wohnsiedlung Bonacher zu heizen. Über eine Wärmepumpe und einen Wärmespeicher wird die Abwärme der sechs Generatoren nutzbar gemacht und über ein Netz von Heizungsfernleitungen verteilt. Gebaut wurde dieser Fernwärmeverbund in den Jahren 1958 und 1959.

* Ausgehend von einem 4-Personen-Haushalt mit einer Wohnfläche von 140m2 und einem Verbrauch von rund 20 000 kWh Wärmeenergie. ** Potenzialeinschätzung gemäss VFS Weissbuch Fernwärme Schweiz.

31% 4% 3% 7%

Quellen: Bundesamt für Energie, Energie Schweiz, Verband Fernwärme Schweiz, Bundesamt für Statistik

Andelko Suker (46)

studierte Erneuerbare Energien an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und absolvierte einen MBA-Abschluss an der Warwick Business School. Seit 2014 arbeitet er bei CKW, zunächst im Portfoliomanagement und als Leiter Energy Trading & Risk Management IT, seit September 2022 als Leiter PVKraftwerke. Zuvor war er acht Jahre beim deutschen Energieversorger E.ON im Bereich Stromhandel und Standortentwicklung tätig. Andelko Suker ist verheiratet und hat drei Kinder.

ENERGIEGESPRÄCH 16 MEINE ENERGIE 1 / 2023

IN KÜRZE

«Wir leisten Pionierarbeit»

Photovoltaikanlagen in alpinen Gebieten haben ein riesiges Potenzial. Andelko Suker, Leiter PV-Kraftwerke bei CKW, erklärt, weshalb alpine PV die Winterstromlücke reduzieren kann, wie die Strategie von CKW aussieht und warum sich für ihn persönlich ein Kreis schliesst.

Die Schweiz diskutiert derzeit den Bau von Photovoltaikanlagen in alpinen Gebieten. Was sind deren Vorteile?

PV-Anlagen im Alpinraum liegen über der Nebeldecke und profitieren deshalb von mehr Sonnentagen. Da Wärme zudem den Wirkungsgrad einer Anlage reduziert, sind die kühlen Temperaturen in höheren Lagen ein weiterer Vorteil. Ausserdem besteht durch den reflektierenden Schnee eine höhere Einstrahlung.

Umweltverbände kritisieren Pläne für Solaranlagen in alpinen Gebieten und fordern, erstmal das PV-Potenzial von Hausdächern oder Parkplätzen zu erschliessen. Was ist die Haltung von CKW?

Wir wollen das eine tun und das andere nicht lassen. Um den steigenden Strombedarf zu decken, gilt es, alle Potenziale zu nutzen – also Industrieflächen und Dächer auf der einen Seite, das Potenzial im Alpinraum auf der anderen Seite. Das nutzbare Potenzial von alpiner PV in der Schweiz beträgt rund 38 Terawattstunden pro Jahr. Zum Vergleich: Das Kernkraftwerk Leibstadt produziert heute jährlich knapp 10 Terawattstunden. Alpine PV ist insbesondere sehr wertvoll,

weil sie im Winter rund viermal mehr Strom produzieren kann als Anlagen in tiefer gelegenen Gebieten.

Das heisst, sie kann die drohende Winterstromlücke schliessen? Sie ist ein wichtiges Puzzleteil, um die Winterstromlücke zu reduzieren. Um sie ganz zu schliessen, braucht es jedoch alle Technologien, also auch Windkraft, Wasserkraft, Geothermie, Biomasse und Wärme-Kraft-Kopplung.

Wie sehen die Pläne von CKW aus für alpine Photovoltaikanlagen?

Die Strategie sieht vor, in den nächsten Jahren im Alpinraum 600 MWp Leistung zu installieren. Dies bedeutet, dass wir etwa 10 bis 15 Photovoltaikanlagen in alpinen Gebieten planen. Im Fokus stehen dabei vor allem Gebiete, die ohnehin schon belastet sind, beispielsweise durch Skipisten oder Standorte in der Nähe von Staumauern.

Was sind dabei die grössten Herausforderungen?

Die Schneemengen erschweren den Bau und Unterhalt einer Anlage in alpinen Gebieten. So verfügen wir nur über eine relativ kurze Periode während der Sommermonate, um solche

INTERVIEW SIMON EBERHARD FOTOS MATTHIAS JURT

Arbeiten durchzuführen. Auch kann je nach Standort der Weg zur Anlage anspruchsvoll sein, beispielsweise wenn keine gut ausgebaute Strasse besteht.

Wie begegnen Sie diesen Umständen? Für die Nutzung des Projektperimeters ist es unerlässlich, die winterlichen Wetterbedingungen am Standort gut zu kennen, beispielsweise mögliche Lawinenabgänge und Schneeverfrachtungen.

Was passiert mit einer Anlage, wenn sie nach einigen Jahrzehnten ausgedient hat? Drohen dann Schäden in der Natur?

Die Vorgabe für den Bau von Photovoltaikanlagen in alpinen Gebieten lautet, dass wir in der Lage sind, an einem Standort nach dem Rückbau einer Anlage die Ausgangssituation wiederherzustellen. Laut unseren Berechnungen funktioniert eine Anlage nach 30 Jahren noch mit ungefähr 80 Prozent der ursprünglichen Leistung. Dann wird entschieden, ob die Anlage weiter in Betrieb bleibt oder ob ein sogenanntes Repowering stattfindet: dass also die Anlage mit neuen Modulen ausgestattet wird und so weitere 30 Jahre Strom produzieren kann.

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen gegeben sein für den Bau solcher Anlagen? Unsere Erfahrung aus der Wasser- und Windkraft zeigt, dass es viele Jahre dauert, eine solche Anlage zu bauen. Im vergangenen Jahr hat sich auf politischer Ebene einiges bewegt. Das Parlament hat im letzten Herbst eine dringliche Vorlage verabschiedet, damit alpine PV-Projekte erleichtert bewilligt werden können. Das sind positive Zeichen. Allerdings ist die Vorlage bis 2025 befristet. Wichtig ist deshalb, dass die Politik zusätzlich eine langfristig gute Lösung

schafft und insbesondere die eigentlichen Verfahren beschleunigt werden.

Der Photovoltaikmarkt boomt. Finden Sie überhaupt genügend Fachleute, um Ihre Projekte umzusetzen? In der jetzigen Phase der Projektentwicklung darf ich auf ein grosses Knowhow in meinem Team zählen. Wenn es in die Bauphase im Alpinraum geht, da fehlt uns tatsächlich noch die Erfahrung, da das etwas komplett Neues ist. So geht es auch den anderen Unternehmen, die ähnliche Projekte entwickeln. Wir leisten also gewissermassen Pionierarbeit. Glücklicherweise verfügen wir innerhalb von CKW über viele Experten im Bereich Solarenergie.

Wie gehen Sie diese Aufgabe an?

Wir sind nicht allein. Auch andere Unternehmen planen ähnliche Projekte. Wir tauschen uns aus und greifen auch auf das Fachwissen aus anderen Branchen zurück, beispielsweise aus Projekten mit Lawinenverbauungen und der Lawinenforschung. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, aber auch sehr spannend.

Sie sind seit vergangenem September in dieser Funktion, nachdem Sie für den deutschen Versorger E.ON im Stromhandel und in der Standortentwicklung und danach bei CKW in der Informatik tätig waren. Was reizt Sie besonders an Ihrer neuen Aufgabe? Sie bietet mir die Chance, Projekte umzusetzen, die ich damals als Student berechnet habe. Damals war der Rahmen dafür noch nicht gegeben. Heute hingegen, 20 Jahre später, sind wir in der Lage, sie zu realisieren. Ich darf dabei auf ein junges, engagiertes Team zählen, das wie ich überzeugt ist von der Sinnhaftigkeit unserer Arbeit. Wir ziehen alle am selben Strang. Das motiviert und spornt mich an.

«PV in den Alpen produziert im Winter rund viermal mehr Strom als in tiefer gelegenen Gebieten.»

ENERGIEGESPRÄCH 18 MEINE ENERGIE 1 / 2023

Andelko Suker

Der Höhlentrip

Das Hölloch im Muotatal ist eines der grössten Höhlensysteme der Welt. Bei einer längeren Tour kann man unterirdische Schluchten, Wasserfälle und sogar seine eigene Wiedergeburt erleben.

Mittagspause im Hölloch. Seit drei Stunden wandern wir bereits durch das grösste Höhlensystem Europas. Gefühlt könnte es genauso gut erst eine Stunde sein. Oder schon sechs. Die Uhr tickt anders in der Höhle. «Man steigt in eine neue, fremde Welt, vergisst alles rundherum», sagt Eliane Reinmann. Sie ist ausgebildete Höhlenführerin

und sorgt dafür, dass sich die kleine Gruppe in dem über 200 Kilometer langen, unterirdischen Labyrinth nicht verläuft. Mehrere hundert Meter massiver Fels befinden sich über unseren Köpfen. Die Gänge, durch die wir laufen, klettern, kriechen und krabbeln, haben Wasser und Luft über Jahrtausende und Jahrmillionen im Gestein freigelegt.

TEXT LENNART ADAM FOTOS PHILIPP SCHMIDLI

MEINE ENERGIE 1 / 2023 19 REPORTAGE

Auf Leitern durch Höhlen und enge Gänge: Eine grosse Höhlentour ist im Hinblick auf das nötige Fitnesslevel vergleichbar mit einer moderaten Bergtour.

Als das Hölloch Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde, war es im Muotatal eine Sensation, und findige Geschäftsleute wollten es schnell auch über die Region hinaus bekannt machen. Den vorderen Teil der Höhle liessen sie für möglichst viele Besucher ausbauen und zugänglich machen. Ebene Fusswege wurden in den Stein gehauen, Treppen gebaut und Stromleitungen für elektrisches Licht verlegt.

Kein Touristen-Hotspot

Doch der Massentourismus blieb aus. Und als ein Hochwasser 1910 den Grossteil der Installationen zerstörte, war der Traum vom Hölloch als Touristen-Hotspot vorerst passé. Und das ist auch gut so, findet Eliane Reinmann. «Das Hölloch ist ein ganz besonderer Ort, den man nicht einfach nur angucken kann – man muss ihn erleben», sagt sie. Als Lichtquelle dienen heute ausschliesslich die Kopflampen auf den Helmen der Besucherinnen und Besucher.

Über mir der Berg

Für die grossen Touren im Winter ist ein gesundes Fitnesslevel erforderlich. Mein Trip in den Untergrund ist vergleichbar mit einer moderaten Bergtour – nur dass der Berg am Ende nicht unter, sondern über mir ist. Über eine Eisenleiter besteigen wir nun die «Alligatorenschlucht». Die verschiedenen Abschnitte des Höhlensystems wurden jeweils von ihren Entdeckerinnen und Entdeckern getauft. Andere Teile heissen «Hexenkessel», «Todesschlund», «Lehmgruft» oder «Höllenpforte». All diese Orte allerdings sind in der Realität weit weniger furchteinflössend, als ihre Namen suggerieren.

Platz- und Höhenangst stellen in der Höhle für gewöhnlich kein Problem dar, da die Wahrnehmung durch Enge und Dunkelheit anders ist als an der Oberfläche: Höhen, wenngleich diese teilweise 50 Meter oder mehr betragen, fühlen sich nicht annähernd so hoch an wie vergleichbare Felsvorsprünge unter freiem Himmel. Ausserdem sind alle Teilnehmenden in den anspruchsvolleren Passagen der Tour, also an Steilwänden und Abschnitten mit besonders starkem Gefälle, durch Klettergurte und Seile gesichert.

Das System wird oft geflutet

Das Hölloch ist eine aktive Höhle. Das heisst, Schmelzwasser und Regen sorgen im Sommer dafür, dass grosse Teile des Höhlensystems nicht passierbar sind. Erst im Winter sinkt der Wasserspiegel so weit ab, dass der Grossteil der Gänge wieder betretbar ist. Doch auch dann gibt es keine Garantie. Über Funksender kontrollieren die Höhlenführer vor jeder Tour die Wasserstände in den einzelnen Korridoren, um danach ihre Route zu planen.

«Man steigt in eine neue, fremde Welt, vergisst alles rundherum.»

Eliane Reinmann

REPORTAGE 20 MEINE ENERGIE 1 / 2023

Pressen, Luft holen, atmen, noch einmal pressen: Die «Wiedergeburt», eine Felsspalte, ist die letzte grosse Hürde auf der Tour. Sie ist so eng, dass die Rucksäcke abgeschnallt werden müssen, um sie zu passieren.

Eine letzte Hürde vor dem Ziel: die «Wiedergeburt». Warum sie so genannt wird, erfahren wir erst am Ende einer Felsspalte, die uns endlos lang erscheint. Noch dazu ist sie so eng, dass die Rucksäcke abgeschnallt werden müssen, da wir sonst nicht hindurchpassen würden. Rücklings oder auf dem Bauch ziehen wir uns Zentimeter für Zentimeter durch die Spalte – der kalte glatte Stein schmiegt sich von oben und unten an unseren Körper. Es ist ein beengendes

Steckbrief Hölloch Ort

Muotathal, Schwyz.

Temperatur

5 – 6 °C (ganzjährig).

Gefühl, aber kein beängstigendes. Kurz vor der Öffnung der Spalte wird es noch mal besonders eng. «Da passe ich nie durch», schiesst es mir durch den Kopf. Zurück geht es allerdings auch nicht, also: pressen, pressen, Luft holen, atmen, noch einmal pressen und – geschafft. «Es sind genau diese Erfolgserlebnisse, die den Menschen hier in der Höhle im Gedächtnis bleiben, die Eindruck hinterlassen. Sie fühlen sich leichter», sagt Eliane Reinmann, «und befreiter.»

Entdeckung

1875 (Alois Ulrich).

Höhlenbewohner

57 verschiedene Tierarten, überwiegend Kleinstlebewesen, aber auch Höhlenkrebse, Würmer und Fledermäuse.

Grösse

Bisher erforscht sind 207 Kilometer bei einer maximalen Höhendifferenz von 1033 Metern (Weltrekord).

Betrieb

1993 übernahm das Trekking Team das Hölloch und machte es für die Öffentlichkeit erlebbar. Verschiedene Höhlenerlebnisse sind buchbar: vom dreistündigen Kurztrip über unterirdische Apéros bis zu mehrtägigen Wanderungen inklusive Übernachtung unter Tage. trekking.ch/hoelloch

MEINE ENERGIE 1 / 2023 21

Einleuchtende Fakten

1 Sekunde

Um sie dreht sich alles in unserer Galaxie: Die Sonne ist Grundlage des Lebens und unser wichtigster Energielieferant. Wissenswertes über unseren Lieblingsstern.

4,6 Mrd.

Jahre ist unsere Sonne in etwa alt und wird womöglich noch etwas mehr als 5 Milliarden Jahre weiterstrahlen. Somit hat die Sonne nahezu die Hälfte ihrer Lebenszeit erreicht.

15 Mio. °C

beträgt die Temperatur im Inneren der Sonne. An der Oberfläche sind es hingegen «nur» knapp 6000 Grad Celsius.

braucht die Sonne, um per Kernfusion 6 Milliarden Tonnen Wasserstoff in Helium umzuwandeln. Gleichzeitig entstehen gewaltige Energiemengen.

149,6 Mio.

Kilometer ist die Sonne im Schnitt von der Erde entfernt. Das Licht hat eine Geschwindigkeit von knapp 300 000 Kilometern pro Sekunde. Das bedeutet also 8 Minuten und 20 Sekunden von der Sonne bis zur Erde.

99,87 %

142 Jahre

1,37 kW / m 2

beträgt laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) die auf der Erde ankommende mittlere Strahlungsleistung. In nur 30 Minuten schickt uns die Sonne mehr Energie, als die gesamte Menschheit in einem Jahr verbraucht. Fast alle Energie auf der Erde ist letztlich Sonnenenergie, so auch Wind- und Wasserkraft. Selbst die fossilen Energiedepots hätten ohne die Sonne unmöglich entstehen können.

So lange bräuchten wir theoretisch, um mit dem Auto bei konstanten 120 km / h bis zur Sonne zu fahren. Und wäre die Erde so gross wie ein Stecknadelkopf, wäre die Sonne fussballgross und 30 Meter von der Nadel entfernt.

2081

der gesamten Masse unseres Sonnensystems – mit seinen 8 Planeten –enthält allein die Sonne. Und wie schwer ist die Sonne nun tatsächlich? In Kilogramm? Schreiben Sie eine 2 und hängen Sie 30 Nullen dran!

Die nächste totale Sonnenfinsternis über der Schweiz findet am 3. September 2081 statt. Die letzte grosse Sonnenfinsternis war am 11. August 1999.

Quellen: SRF, ETH, WMO, geo.de, solarenergie.de

TEXT ANDREAS TURNER

22 MEINE ENERGIE 1 / 2023

WISSEN

Finden Sie das Lösungswort?

Einfach mitmachen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an wettbewerb@redact.ch und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der untenstehenden Preise. Nennen Sie uns im Betreff bitte direkt das Lösungswort. Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vorund Nachnamen, Ihren Wohnort inklusive Postleitzahl sowie Ihre Telefonnummer mit. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2023.

Alternativ können Sie uns auch eine Postkarte schicken an: Redact Kommunikation AG, Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wettbewerb führen wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort der letzten Ausgabe war «Werkstatt».

1. Preis

Wellness-Wochenende

Zwei Übernachtungen mit Frühstück an traumhafter Lage in Morcote. Das erwartet Sie und eine Begleitperson im Swiss Diamond Hotel direkt am idyllischen Luganersee. Zusätzlich dürfen Sie sich auf ein umfassendes Wellnessangebot freuen.

Gesamtwert des Preises: 898 Franken

3. Preis In-Ear-Kopfhörer

2. Preis Stand Up Paddle

Entdecken Sie mit einem neuen Stand Up Paddle Board von GONSER.CH verborgene Uferlandschaften oder lassen Sie sich an sonnigen Badetagen gemütlich im Wasser treiben. Zum Set gehören neben dem Board auch ein Paddel, eine Pumpe und eine Tragetasche.

Gesamtwert des Preises:

259 Franken

G onser AG, 6048 Horw, GONSER.CH

Der kabellose REAL BLUE TWS 2 von Teufel kombiniert als optimaler Allrounder hohen Tragekomfort, lange Akkuausdauer und kraft vollen Klang mit komfortabler Bedienung und leistungsstarker ANC-Geräuschunterdrückung.

Gesamtwert des Preises: 189 Franken

Lautsprecher Teufel GmbH, 10787 Berlin, teufel.ch

MEINE ENERGIE 1 / 2023 23 RÄTSEL

ckw.ch/e-mobilitaet

Zukunft getankt. Ladelösungen für Ihr Business

Mit

TEXT MICHAEL STAUB FOTOS MATTHIAS JURT

TEXT MICHAEL STAUB FOTOS MATTHIAS JURT

TEXT SIMON EBERHARD

TEXT SIMON EBERHARD