Gut gebaut

Franziska und Rolf Neeser aus Reiden haben in ihrem Haus eine clevere Energielösung umgesetzt. Trotzdem machen auch sie sich Gedanken übers Energiesparen.

Das Magazin von CKW 4 / 2022

Mit Durchblick zum neuen Kraftwerk

An der Waldemme bei Flühli sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Im nächsten Jahr wird sich diese Druckleitung mit Waldemme-Wasser füllen und jährlich 6,5 Gigawattstunden ökologischen, CO 2 -freien Strom produzieren. Dies entspricht dem Bedarf von rund 1500 Haushalten. Mit dem Wasserkraftwerk für rund 13 Millionen Franken leistet CKW einen wichtigen Beitrag zu den ambitionierten Energie- und Klimazielen des Kantons Luzern.

AUGENBLICK

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie gross werden die Einschränkungen bei der Stromversorgung in diesem Winter? Diese Frage kann aktuell niemand beantworten. Eine wichtige Rolle spielt das Wetter. Wir alle brauchen viel mehr Strom, wenn es kalt und trüb ist. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Verfügbarkeit von Gas in Europa sowie von Kraftwerken in der Schweiz und im Ausland.

Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann: Wir alle können und müssen einen Beitrag leisten, um die Situation zu entschärfen. Kurzfristig, indem wir sorgsam mit Strom umgehen. Mittelfristig mit Effizienzmassnahmen wie zum Beispiel Gebäudesanierungen oder der Stromproduktion durch eine eigene Solaranlage. Langfristig mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und, wenn dies nicht reicht – oder der Ausbau nicht genügend schnell vorankommt –, mit Grosskraftwerken als Reserve ohne Technologietabus. Wir sind in der Schweiz nicht auf Kurs. Der Ausbau geht viel zu langsam vorwärts. Die Politik muss dringend bessere Rahmenbedingungen schaffen und insbesondere die Bewilligungsverfahren beschleunigen. Ansonsten wird die aktuelle Energiekrise nur die Spitze des Eisbergs sein.

Martin Schwab, CEO

Aus dem Inhalt

Energiemangellage: ein Blick zurück

Die aktuelle Situation ist wohl einmalig. Doch die Schweizer Energieversorgung sah sich schon in der Vergangenheit mit Mangellagen konfrontiert.

Impressum

8. Jahrgang, Dezember 2022, erscheint vierteljährlich

Herausgeber: CKW, Täschmattstrasse 4, Postfach, 6002 Luzern; Telefon 041 249 51 11, meine-energie@ckw.ch, www.ckw.ch

Interview: Urs Peter Menti

Der Gebäudetechnik-Experte über Sanierungen, graue Energie und den Fachkräftemangel.

Konzept, Gestaltung und Redaktion: Redact Kommunikation AG, 8152 Glattbrugg; redaktion@redact.ch

Druck: Swissprinters AG, 4800 Zofingen

Fünffach versorgt

Die Spitzmeilenhütte bezieht ihre Energie aus verschiedensten Quellen.

Drucksach e myclimate.org/01-22-982468

Foto Seite 1: Conrad von Schubert, Seite 2: Philipp Schmidli

6

EDITORIAL MEINE ENERGIE 4 / 2022 3

19 16

Ökologisches Datacenter

In diesen Tagen eröffnet CKW in Rotkreuz das CKW DataCenter Zug. Auf einer Nutzfläche von 700 Quadratmetern bietet das Rechenzentrum Platz für verschiedene Ausbau- und Leistungsstufen sowie IT-Fläche für individuelle kundenspezifische Lösungen. Dank einer Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie einer Solarfassade produziert das Datacenter nachhaltig Strom. Zudem nutzt es konsequent Abwärme, und umweltfreundliche Kühlsysteme sparen zusätzlich Energie. Mit dem CKW DataCenter Zug baut CKW ihren mit einem eigenen Glasfasernetz erschlossenen Datacenterverbund Zentralschweiz weiter aus und bietet damit eine optimale Infrastruktur für Grossunternehmen, KMU, Institutionen und ICT-Provider.

Ökobilanz von Lebensmitteln

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (sge) errechnet die Ökobilanz von Lebensmitteln mit sogenannten Umweltbelastungspunkten (UBP). Berücksichtigt werden dabei die Umwelteinwirkungen von der Produktion der Lebensmittel bis zum Supermarkt.

181

324

334

428

Geflügel 1601

Rindfleisch 5928

4 MEINE ENERGIE

Schweizer Früchte / Gemüse (Freiland)

Quelle: sge Angaben in Umweltbelastungspunkten (UBP) gemäss sge. Die Punkte beziehen sich jeweils auf eine durchschnittliche Portion pro Person (Gemüse / Früchte, Brot, Fleisch: 110 g; Käse: 30 g; Milch: 2 dl).

Brot

Milch

Käse

Schweizer Franken. So viel wollten die Schweizerinnen und Schweizer letztes Jahr laut einer Umfrage für Weihnachtsgeschenke ausgeben –7 Franken mehr als im Vorjahr. Drei Viertel der Befragten gaben dabei an, beim Kauf der Geschenke auch auf Nachhaltigkeit zu achten.

E-GITARRE

Als «Erfinder» der elektrischen Gitarre gelten gemeinhin der Gitarrist Les Paul und der Instrumentenbauer Leo Fender. Ersterer entwickelte in den 1940er-Jahren eine rein elektrische Gitarre ohne eigenen Schallkörper und präsentierte 1952 gemeinsam mit dem Gitarrenhersteller Gibson die legendäre «Gibson Les Paul». Bereits zwei Jahre zuvor hatte Konkurrent Fender die «Telecaster» auf den Markt gebracht, die erste in Massenfertigung hergestellte E-Gitarre.

NACHGEFRAGT

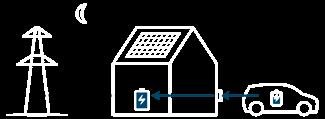

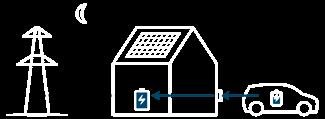

Was bringt bidirektionales Laden von E-Autos für Hausbesitzer mit PV-Anlage?

Beantwortet von:

Jonas Furrer, Leiter Elektromobilität CKW

Viele Hausbesitzer mit Solaranlage installieren einen stationären Batteriespeicher, um ihren Eigenverbrauch in den Abend- und Nachtstunden zu erhöhen. Doch auch mit einem Elektroauto, das bidirektionales Laden ermöglicht, kann der tagsüber in der Batterie gespeicherte Strom ins Haus zurückgespeist werden. Diese zukunftsweisende Technologie ist insbesondere für Besitzer eines Zweitwagens geeignet, da dieser weniger gefahren und optimalerweise dann geladen wird, wenn die maximale PV-Leistung zur Verfügung steht. Dank der vergleichsweise hohen Kapazität der Antriebsbatterie lässt sich der Eigenverbrauch der PV-Anlage noch einmal deutlich steigern.

Doch deren Geschichte geht viel weiter zurück – sie ist fast so lang wie diejenige der Elektrizität selbst. Denn bereits im 19. Jahrhundert experimentierten Tüftler an Möglichkeiten, Gitarrenklänge elektrisch zu verstärken. Den meisten ging es dabei nicht um die Musik an sich, sondern eher darum, neue Anwendungsmöglichkeiten der Elektrizität zu erforschen.

Ins Rollen kam die Entwicklung schliesslich ab 1920, als Gitarristen nach Möglichkeiten suchten, sich gegen die lauten Blasinstrumente zu behaupten. Der Texaner George D. Beauchamp und der gebürtige Schweizer Adolph Rickenbacker präsentierten 1932 ihre ersten elektrischen Gitarren. Weitere Entwickler zogen mit eigenen Modellen nach, bis der E-Gitarre ab 1950 dank Les Paul und Leo Fender der grosse Durchbruch gelang. Der Rest ist Musikgeschichte.

KURZ UND BÜNDIG

SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

DIE ZAHL 334

Eine Geschichte von Mangel und Überfluss

Auch wenn die aktuelle Situation historisch wohl einmalig ist: Die Schweizer Energieversorgung sah sich schon in der Vergangenheit mit Mangellagen konfrontiert. Diese Krisen haben häufig einen Innovationsschub nach sich gezogen. Ein Blick zurück.

ENERGIE IM RÜCKBLICK 6 MEINE ENERGIE 4 / 2022

TEXT SIMON EBERHARD ILLUSTRATIONEN KORNEL STADLER

Wasserkraft und Biomasse: Bereits vor 200 Jahren setzten die Menschen auf erneuerbare Energien. Mit einem wesentlichen Unterschied: Die Energie produzierten und verbrauchten sie lokal. Sie beruhte grösstenteils auf der Arbeitsleistung von Menschen und Tieren, die wiederum ihre Energie aus Essen und Futtermitteln bezogen. Geheizt wurde mit Holz, vereinzelte Gewerbebetriebe nutzten ein Wasserrad – damals die einzige kontinuierliche Quelle mechanischer Energie.

Die Industrialisierung kam mit der Eisenbahn

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts stiess diese vorindustrielle, «agrare» Energiewirtschaft an ihre Grenzen. Grund dafür war einerseits das Wachstum der Bevölkerung. Andererseits sorgte die Übernutzung der Schweizer Wälder für steigende Holzpreise.

Ab 1847 verkehrte mit der «SpanischBrötli-Bahn» die erste Eisenbahnlinie der Schweiz. Und mit der Eisenbahn kam auch der erste grosse Umbruch der Energieversorgung. Denn sie ermöglichte den Import von Kohle aus Deutschland. Damit setzte auch in der Schweiz ein Industrialisierungsprozess ein, der in Ländern mit hohem Kohlevorkommen

wie Deutschland oder England schon früher begonnen hatte.

Entwicklung in Stufen

Der Historiker Patrick Kupper hat sich intensiv mit der Schweizer Energiegeschichte auseinandergesetzt – so unter anderem als Mitautor der Studie «Energieregime in der Schweiz seit 1800», die das Bundesamt für Energie 2016 publiziert hat. Darin identifizieren er und seine Mitautorin Irene Pallua sechs sogenannte Energieregime. «Die Muster der Energieproduktion und deren Verwendung verändern sich dabei nicht kontinuierlich, sondern entwickeln sich in Stufen», erklärt Kupper hierzu. «Wenn sich ein neues Energieregime bildet, löst es das vorhergehende nicht ab, sondern überlappt es.»

So heizten die Haushalte auch im angehenden Kohlezeitalter vorerst weiterhin mit Holz. Die Verfügbarkeit von grossen Mengen an Kohle wirkte sich hingegen vor allem dadurch aus, dass sich neue, energieintensive Industriezweige bildeten wie beispielsweise die Baustoffproduktion oder die Metallverarbeitung.

Weltkrieg führt zu Wasserkraftausbau

Während die Kohle sich zum dominanten Energieträger entwickelte, entstand

MEINE ENERGIE 4 / 2022 7

Die Eisenbahn ermöglichte ab Mitte des 19. Jahrhunderts den Import von Kohle in grossen Mengen und setzte den Industrialisierungsprozess in der Schweiz in Gang. Knapp 70 Jahre später, während des Ersten Weltkriegs, legte der Bundesrat den Grundstein für die Wasserkraftinfrastruktur, wie wir sie heute kennen.

Ende des 19. Jahrhunderts mit der Elektrizität eine weitere neue Energieform. Bereits 1878 hatte der Hotelpionier Johannes Badrutt für seine «Kulm»-Gäste in St. Moritz die erste elektrische Beleuchtungsanlage in Betrieb genommen. Schon wenig später entstanden die ersten Elektrizitätswerke, die Strom aus Wasserkraft produzierten und Leitungen bauten, um die neuartige elektrische Energie zu den Konsumenten zu bringen. 1894 wurde das Elektrizitätswerk Rathausen gegründet, und zwei Jahre später produzierte das gleichnamige Kraftwerk Strom – die Geburtsstunde von CKW.

Doch den grossen Durchbruch schaffte die Elektrizität erst, nachdem im Ersten Weltkrieg der Import von Kohle ins Stocken geraten war. 1916 erliess der Bundesrat das «Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkraft» und ermöglichte damit den Bau von Talsperren in den Berggebieten. Er schuf so die Grundlagen für die Wasserkraftinfra -

struktur, die 100 Jahre später noch immer der wichtigste Pfeiler der Schweizer Stromversorgung ist.

Der Weg zur Konsumgesellschaft Parallel dazu etablierte sich nach dem Ersten Weltkrieg ein weiterer Energieträger, der die wirtschaftliche Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten massgeblich prägen sollte: das Erdöl. Diente der Rohstoff bis in die 1920er-Jahre vor allem als Lampenbrennstoff, war es vor allem die rasante Verbreitung des Automobils, welche die Nachfrage in neue Höhen trieb – und damit auch der Förderung einen riesigen Schub verlieh. Damit verbunden war ein Wirtschaftswachstum, das den Übergang zu einer Konsumgesellschaft markierte.

Auch wenn der Zweite Weltkrieg für neue zwischenzeitliche Importunterbrüche sorgte, so setzte sich dieses Wachstum bis in die Siebzigerjahre fort. Geprägt waren diese Jahre von einem

stetig wachsenden Energieverbrauch. Die neu entdeckte Kernenergie verstärkte nach dem Zweiten Weltkrieg diese Entwicklung.

Erst der Ölpreisschock 1973 und die folgende Wirtschaftskrise bremsten das Wachstum des Energieverbrauchs. Durch diese neue, künstlich herbeigeführte Energiemangellage gelangte erstmals ein Konzept aufs politische Tapet, das es in der auf Verbrauch ausgerichteten Konsumgesellschaft zuvor so nicht gegeben hatte: das Energiesparen.

Neues Konzept Energieeffizienz

«Bis in die Sechzigerjahre versuchte man, erwartete Mangellagen immer mit Mehrproduktion zu decken», erläutert der Historiker Patrick Kupper. Dies änderte sich nach der Energiekrise schlagartig. «Erstmals setzte sich die Einsicht durch, dass die günstigste Energieeinheit die gesparte Kilowattstunde sei.» Neben den Bemühungen für mehr Energieeffizienz setzte man

ENERGIE IM RÜCKBLICK 8 MEINE ENERGIE 4 / 2022

Bis in die Sechzigerjahre versuchte man, erwartete Mangellagen immer mit Mehrproduktion zu decken. Erst der Ölpreisschock und die darauf folgende Wirtschaftskrise brachten die Einsicht, dass die günstigste Energie diejenige ist, die gespart wird.

nach der Ölkrise zudem vermehrt auf eine Diversifizierung der Energieträger.

Trend zur Dezentralisierung

Der Energieverbrauch stieg indes weiter. Bis es zu einem grösseren Umbau des Energiesystems kam, sollte es noch rund 40 Jahre dauern. Erst die Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima 2011 bewirkte ein energiepolitisches Umdenken und in einigen Ländern die Abkehr von der Atomenergie. Gleichzeitig hat der Klimawandel an Dringlichkeit zugenommen und zwingt Energiepolitiker in allen Ländern, Lösungen für ein Energiesystem ohne fossile Energieträger zu finden.

Unabhängig davon, wie sich die geopolitische Lage entwickelt, scheint klar: Die Zukunft liegt nicht in grossen Kraftwerken, sondern in der Vernetzung lokaler, dezentraler Energieproduzenten. Zumindest in dieser Hinsicht kehrt die globalisierte Gesellschaft damit ein Stück weit zu den Anfängen zurück.

Patrick Kupper, Sie haben schon verschiedene Forschungsprojekte zur Energiegeschichte abgeschlossen. Was fasziniert Sie daran?

Die Energie ist ein entscheidender Faktor für gesellschaftliche Entwicklungen und für das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt. Zudem möchte ich auch die gesellschaftliche Dimension in die Energiedebatte einbringen. Diese ist technisch-wirtschaftlich geprägt, während die gesellschaftlichen Aspekte häufig vernachlässigt werden.

Sie waren auch Mitautor der BFE-Studie «Energieregime in der Schweiz». Seit der Publikation sind sechs Jahre vergangen. Stehen wir schon an der Schwelle zu einem neuen Energieregime?

Diese Frage lässt sich wohl erst in einigen Jahren rückblickend beantworten. Was sich im Vergleich zu 2016 tatsächlich geändert hat, ist das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für die Herausforderung durch den Klimawandel. Zwar warnt die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten davor, jedoch hat erst die Klimabewegung in den letzten Jahren das Thema auf der politischen Agenda nach oben gebracht.

Nun steht allerdings vor allem die drohende Energiemangellage im Zentrum der Diskussionen. Kommt diese Entwicklung für Sie überraschend?

Wenn man sich die historische Entwicklung vor Augen hält, ist die aktuelle Entwicklung nicht überraschend. Schon in den 1970er-Jahren beispielsweise haben die arabischen Staaten versucht, den Energieträger Erdöl als Waffe einzusetzen, so wie es Russland heute mit dem Erdgas macht. Erstaunlich ist wohl aber, dass sich die westlichen Staaten trotzdem wieder in eine solche Abhängigkeit begeben haben. Die Situation bestätigt jedenfalls die historische Erfahrung, dass die Energieversorgung erst dann als Problem wahrgenommen wird, wenn sie nicht mehr gewährleistet ist.

Patrick Kupper, Professor für Wirtschaftsund Sozialgeschichte, Universität Innsbruck

«Aus historischer Perspektive nicht überraschend»

MEINE ENERGIE 4 / 2022 9

Jetzt geht’s rund

Die Zahl neu registrierter Elektroautos steigt rasant an. Doch wie lassen sich diese Fahrzeuge nachhaltiger produzieren? Wie können wir sie als «Stehzeuge» nutzen? Und wohin mit den alten Batterien?

TEXT UND RECHERCHE ANDREAS TURNER

INFOGRAFIK MICHAEL STÜNZI, INFOGRAFIK.CH

Rohstoffe

Elektroautobatterien bestehen zu rund 10 Prozent aus elektrochemisch aktiven Rohstoffen wie Lithium, Nickel und Kobalt. Die Rohstoffversorgung ist eine Achillesferse der europäischen Automobilindustrie. Deshalb werden insbesondere das mehrfache Nutzen und das Recycling von Batterien künftig eine wichtige Rolle spielen.

Batteriesystem

Batteriemodule

Batteriezelle

Produktion

Kapazität:

Batteriesysteme für Elektroautos brauchen bei der Produktion wertvolle Rohstoffe und erzeugen grosse Mengen an Treibhausgasen. Deshalb ist eine Kreislaufwirtschaft der Schlüssel zur Nachhaltigkeit in der Elektromobilität.

Was in einer rund 400 kg schweren Lithium-Ionen-Batterie (ca. 60–80 kWh) steckt

126 kg Aluminium (aus Bauxit)

71 kg Grafit

41 kg Nickel

37 kg Elektrolyt 22 kg Kupfer

Kunststoff

Mangan

Kobalt

Elektronik

Lithium

Stahl

nicht definiert

Was wird wo abgebaut?

Hydrometallurgie Mechanisch Entladung und Demontage

Recycling

Kapazität:

D ie komplette Autobatterie wird mechanisch von Hand oder maschinell zerlegt, einzelne Batteriemodule bzw. -zellen werden geschreddert und gesiebt. Beim hydrometallurgischen Verfahren lassen sich wertvolle Materialien mit Hilfe von Säuren und Basen durch chemische Reaktionen lösen, aufkonzentrieren und aus der wässrigen Lösung ausfällen. Recyclingquoten bis 96 Prozent sind heute schon möglich.

Hauptquellen der Rohstoffe für E-Auto-Batterien: Bauxit (Aluminium) aus Guinea. Grafit aus China, Mosambik. Nickel aus Indonesien, Philippinen. Kupfer aus Chile und Peru. Mangan aus Südafrika, Australien, Gabun. Kobalt aus der DR Kongo. Lithium aus Australien, Chile, Argentinien. Eisenerz (Stahl) aus Brasilien.

10 MEINE ENERGIE 4 / 2022 INFOGRAFIK

Quellen: Fraunhofer-Institut, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Empa, TCS, ZHAW, sun2wheel

9 kg

9 kg

21 kg

12 kg

8 kg

3 kg

41 kg

Erstes Leben:

Elektroauto

Kapazität:

D er Boom der Elektromobilität schreitet rasant voran. Viele Jahre sind die Batterien im Einsatz und ermöglichen energieeffiziente, lokal emissionsfreie Mobilität. Für die Zeit ab 2030 rechnen Experten mit einem grossen Rücklauf der aktuell verbauten Batterien. Diese sind nicht nur Energie-, sondern auch Ressourcenspeicher.

Analyse

Kapazität: wird überprüft

B atterien mit reduzierter Kapazität werden detailliert überprüft. Oft reicht der Austausch einzelner Zellen, alternativ erhält das Batteriesystem ein «zweites Leben», etwa als Gebäude-Stromspeicher. Oder es wird direkt rezykliert.

Zweites Leben:

Energiespeicher

Kapazität:

B atteriesysteme, die noch 80 Prozent ihrer Ursprungskapazität besitzen, sind für ein «zweites Leben» als Pufferspeicher geeignet – etwa in Wohn- oder Industriebauten. Studien zufolge lässt sich die Nutzungsdauer auf diese Weise um bis zu zehn Jahre verlängern.

Kapazität:ungenügendKapazität:genügend

Das Elektroauto als Stromspeicher und Netzstabilisator

Die Sonne scheint nicht immer dann, wenn wir ihre Energie brauchen. Die Lösung zur Optimierung des Eigenverbrauchs einer PV-Anlage liegt in der Speicherung – zum Beispiel durch bidirektionales Laden eines Elektroautos. Dieses Prinzip birgt auch viel Potenzial für das gesamte Stromnetz.

Wenn die Sonne scheint: Tagsüber speichert der Auto-Akku überschüssige Solarenergie.

Wenn die Sonne nicht scheint: In der Nacht versorgt das Auto bis zu einem Mindestladestand das Haus mit Strom.

MEINE ENERGIE 4 / 2022 11

?

Energie clever genutzt

Dank einer Energielösung von CKW produzieren Franziska und Rolf Neeser einen grossen Teil ihrer benötigten Energie selbst. Trotzdem machen auch sie sich Gedanken zum Stromsparen. Wir haben das Paar in seinem neuen Haus in Reiden besucht.

Er ist Blickfang und Wärmequelle zugleich: Auf den massigen blauen Holzofen in der Stube lässt die Familie Neeser nichts kommen. «Der Ofen ist mein Heiligtum», lacht Rolf Neeser. «Andere machen Meditation – mein tägliches Entspannungsritual ist das Einfeuern.» Das Gerät ist jedoch nicht nur ein schönes Accessoire, sondern ergänzt in den Wintermonaten auch die Wärmepumpe im Keller. Denn die überschüssige Energie des Ofens fliesst ins Wärmeverteilnetz und kann so auch die übrigen Räume beheizen und den Warmwasserboiler erhitzen. Die Wärmepumpe benötigt dadurch weniger Strom.

Energielösung als FamilienKoproduktion

Seit etwas mehr als einem Jahr wohnen Franziska und Rolf Neeser mit ihren beiden Söhnen im neuen Haus in Reiden. Lukas und Patrick waren an der Montage der Energieinstallationen aktiv beteiligt. «Sie arbeiteten zur Zeit des Baus beide bei CKW, so war es für uns naheliegend, sie ins Projekt einzubinden», sagt Rolf Neeser.

Mit ihrer tatkräftigen Unterstützung band das CKW-Team den Holzofen als Herzstück des Energiekreislaufs in die moderne Smart-Energy-Lösung ein.

NACHHALTIGKEIT 12 MEINE ENERGIE 4 / 2022

TEXT SIMON EBERHARD FOTOS CONRAD VON SCHUBERT

« Wir achten darauf, das Haus nicht zu überheizen; notfalls ziehen wir halt einen Pullover mehr an.»

Franziska Neeser

Dank der Solaranlage auf dem Dach ihres neuen Hauses erzeugt die Familie Neeser einen Teil ihres Stroms selbst.

Sie besteht aus einer Solaranlage, einer Wärmepumpe und einem Optimierungssystem, das die verfügbare Energie auf die Anwendungen verteilt. In der Garage versorgt zudem eine Ladestation das Elektroauto der Neesers mit Strom.

Haus im Miniaturmodell

Die Freude an handwerklichen Arbeiten dürften die Söhne vom Vater geerbt haben. Rolf Neeser ist seit 20 Jahren als Konstrukteur für einen grossen Schweizer Hersteller von Küchenprodukten tätig und bastelt in seiner Freizeit gerne an seinem Oldtimer. Und auch in der Bauphase des Hauses, ein Fertighaus des deutschen Herstellers Schwörer, kam sein handwerkliches Geschick zum Tragen.

«Anhand der Baupläne hat mein Mann ein Miniaturmodell im Massstab 1:20 gebaut», erinnert sich Franziska Neeser. «So konnte ich jeden Raum im Voraus im Detail einsehen.» Für die eidgenössisch diplomierte Komplementärtherapeutin

war dies wichtig, weil das Familienheim nicht nur Wohn-, sondern auch Arbeitsort ist. Sie betreibt hier ihre Praxis «Im Moos», wo sie Kundinnen und Kunden zur Körper- und Atemtherapie empfängt. «Vom Kleinkind bis zu Senioren behandle ich Menschen aus den verschiedensten Altersgruppen.»

Mit der von CKW geplanten und installierten Energielösung sind die Neesers sehr zufrieden. «Der Kachelofen ergänzt die Wärmepumpe perfekt», freut sich Rolf Neeser. Die Umsetzung kam zur richtigen Zeit. Denn die installierte Lösung gewährt der Familie einen hohen Grad an energetischer Unabhängigkeit. Sie muss nur dann Strom vom Netz beziehen, wenn die Solaranlage den eigenen Bedarf nicht decken kann. Überschüssigen Solarstrom vom Dach kann sie wiederum ins Netz einspeisen. Dies ist finanziell im Moment besonders attraktiv, denn CKW vergütet diesen Strom zu den aktuell hohen Marktpreisen.

Sich dem Wetter anpassen

Der drohenden Energiemangelsituation in den kommenden Wintermonaten sieht das Paar deshalb entspannt entgegen. Dennoch machen sich auch Franziska und Rolf Neeser Gedanken zum Energiesparen – und nicht erst seit kurzem. «Bereits in unserem früheren Haus, das noch eine Ölheizung hatte, beheizten wir nur diejenigen Räume, in denen wir uns aufhielten», sagt Franziska Neeser. Auch heute setzt die Familie die Energie mit Bedacht ein. «Wir achten darauf, das Haus nicht zu überheizen; notfalls ziehen wir halt einen Pullover mehr an.» Ebenfalls haben Rolf und Franziska Neeser sämtliche Lichtquellen im Haus mit energiesparenden LED-Leuchten ausgerüstet und löschen in Räumen, die sie nicht benutzen, konsequent das Licht.

Und natürlich nutzt die Familie, wann immer möglich, die selbst produzierte Energie und entlastet so zu Spitzenzeiten auch das Stromnetz. «Wenn die Sonne

NACHHALTIGKEIT 14 MEINE ENERGIE 4 / 2022

scheint, heisst das für mich: Zeit, eine Wäsche zu machen oder den Geschirrspüler laufen zu lassen», sagt Franziska Neeser. Und ihr Mann ergänzt: «Energie sparen heisst ja auch: die Energie sinnvoll nutzen, und zwar dann, wenn sie verfügbar ist. So passen wir uns eben dem Wetter an.»

« Kleine Massnahmen können viel bewirken»

CKW-Energiespartipps

Die aktuelle Strommangellage erfordert einen sparsamen Umgang mit Energie. Jede eingesparte Kilowattstunde hilft. Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht über die nützlichsten Massnahmen. www.ckw.ch/spartipps

Bettina Putzi, was macht eine Nachhaltigkeitsmanagerin? Seit letztem Jahr hat CKW eine neue Nachhaltigkeitsstrategie, die wir zusammen mit Mitarbeitenden von unterschiedlichsten CKW-Abteilungen erarbeitet haben. Diese definiert acht Handlungsfelder, in denen wir uns weiterentwickeln wollen. Nun geht es darum, die gesetzten Ziele in diesen Handlungsfeldern mit Massnahmen und Projekten umzusetzen. Ein Beispiel: Bis 2025 ersetzen wir über 300 Verbrennerfahrzeuge durch Elektroautos. Für diese Projekte bin ich intern die Ansprechperson. Einige davon leite ich selbst, bei anderen bin ich ein Teil der Arbeitsgruppe und bringe dort meine Expertise ein. Zudem erstelle ich Reportings und initiiere neue Projekte.

Finden sich darunter auch Massnahmen zum Energiesparen?

Ja. Schon seit längerem räumt CKW der Energieeffizienz eine hohe Priorität ein. In den letzten zehn Jahren konnten wir einen Drittel des Energieverbrauchs unserer Liegenschaften einsparen. Wegen der aktuellen Energiemangellage haben wir unsere Massnahmen nochmals überprüft und ausgeweitet. Einerseits entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen, um die Effizienz zu steigern, andererseits stärken wir die interne Kommunikation, um unsere eigenen Mitarbeitenden für den sparsamen Verbrauch von Energie zu sensibilisieren.

Was sind denn Ihre persönlichen Energiespartipps?

Viele Tipps sind inzwischen längst bekannt: beispielsweise elektrische Geräte abschalten, wenn man sie nicht mehr braucht; seien dies nun Computerbildschirme oder die Kaffeemaschine. Das kostet uns oft nicht mehr als die Bewegung des Fingers. Ein anderer und vielleicht noch nicht so oft gelesener Tipp: die Hände kalt waschen. Denn sie werden nicht sauberer, wenn man sie warm wäscht. Es kostet jedoch einiges an Energie, das Wasser zu erwärmen, von den Leitungsverlusten einmal abgesehen. Es ist nur eine kleine Massnahme, doch in der Menge lohnt sie sich. Und kann viel bewirken.

MEINE ENERGIE 4 / 2022 15

Bettina Putzi, Nachhaltigkeitsmanagerin CKW.

«Sinnvolle Lösungen, die funktionieren»

Seit bald 30 Jahren arbeitet und forscht er in den Bereichen Energie und Gebäudetechnik: Urs-Peter Menti, Professor an der Hochschule Luzern (HSLU), spricht im Interview über Sanierungen, graue Energie und Fachkräftemangel. Ausserdem verrät er, was Gebäudelabels mit «Betty Bossi» gemeinsam haben.

Urs-Peter Menti, rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen der Schweiz sind auf Gebäude zurückzuführen. Wie ineffizient sind unsere Gebäude? Da muss man unterscheiden zwischen Neubauten und Gebäudebestand. Bei Ersteren sieht die Gesetzgebung bereits einen hohen Standard hinsichtlich Effizienz vor. Viele Bauherren gehen sogar freiwillig über diese Standards hinaus. Hier sind wir auf einem guten Stand. Die grössere Herausforderung hingegen liegt in der energetischen Erneuerung alter, ineffizienter Gebäude. Da hinken wir hinterher.

Weshalb geht’s nicht schneller voran? Das ist oft eine Kosten- und Zeitfrage. Eine alte Ölheizung durch eine neue Ölheizung zu ersetzen, geht schneller und hat tiefere Investitionskosten zur Folge, als wenn man sie beispielsweise durch eine Wärmepumpe mit Erdsonde ersetzen würde. Über den gesamten Lebenszyklus hinweg betrachtet, würden diese Mehrkosten jedoch wieder kompensiert. Ein Grund für die tiefe Sanierungsquote ist daher auch fehlendes Wissen – auf Seiten der Gebäudebesitzer, aber auch der Ausführenden und der Planer.

Neben der Heizung ist auch die Gebäudehülle ein wichtiges Sanierungsthema. Aus finanziellen Gründen müssen viele Hausbesitzer die Erneuerung etappenweise angehen. Welches Vorgehen empfehlen Sie?

Wichtig ist ein Gesamtkonzept. Am Anfang sollte eine Bestandesaufnahme stehen, die einen Überblick gibt, welche Komponenten des Gebäudes erneuert werden müssen. Ein Gebäudeausweis (GEAK) ist hierfür sicherlich eine gute Ausgangslage. Danach gilt es, die Erneuerungsschritte zu definieren und diese sinnvoll aufeinander abzustimmen.

Neben Ihrer Tätigkeit für die HSLU engagieren Sie sich auch für den Verein Minergie und das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz. Beide vergeben Gebäudelabels. Warum sind solche Labels wichtig? Zwei Aspekte stehen für mich im Vordergrund: Einerseits sind Labels in der Lage, eine Entwicklung anzutreiben. Wir wären mit dem Bauen heute nicht dort, wo wir heute sind, wenn der Verein Minergie vor 25 Jahren nicht Massstäbe gesetzt hätte. Diese erschienen aus damaliger Sicht ambitioniert oder gar avantgardistisch, sind heute aber vielerorts Standard. Andererseits sind Labels für mich so etwas wie «Betty Bossi» fürs Bauen.

Das müssen Sie erklären. «Betty Bossi» ist keine 5-Sterne-Gourmetküche, bietet Hobbyköchen aber gute, verlässliche und bodenständige Rezepte, bei denen man weiss: Da kann ich nicht viel falsch machen. Labels funktionieren ähnlich. Sie geben allen,

ENERGIEGESPRÄCH

INTERVIEW SIMON EBERHARD FOTOS MATTHIAS JURT

Urs-Peter Menti (53)

Nach seinem Diplom als Maschineningenieur an der ETH Zürich arbeitete Urs-Peter Menti zunächst für das Ingenieurbüro Amstein+Walthert AG in Zürich, bevor er 2004 an die Hochschule Luzern (HSLU) wechselte, wo er seither in verschiedenen Funktionen tätig ist. Heute ist er Dozent für Gebäudetechnik sowie Co-Leiter des 2017 neu gegründeten Instituts für Gebäudetechnik und Energie (IGE).

IN KÜRZE MEINE ENERGIE 4 / 2022 17

die energieeffizient bauen wollen, aber keine Experten sind auf diesem Gebiet, eine Art Werkzeugkasten in die Hand –eine Checkliste, die sie Punkt für Punkt umsetzen können. Keine «Spitzengastronomie», um beim Vergleich zu bleiben, aber eine gute, sinnvolle Lösung, die funktioniert.

Bei vielen Labels wird auch das Thema Kreislaufwirtschaft immer wichtiger. Welches Potenzial besteht hier? Ein riesiges. In den vergangenen 30 Jahren haben wir uns vor allem mit der Betriebsenergie beschäftigt. Also mit der Frage, wie wir weniger Energie brauchen, um Gebäude sicher und komfortabel zu betreiben. Ich wage die Behauptung, dass wir uns in den nächsten 30 Jahren vorwiegend mit grauer Energie beschäftigen werden. Also wie wir mit weniger Material bauen und wie wir mit alternativen Materialien bauen, die in der Herstellung weniger Energie brauchen als herkömmliche Materialien. Ein Ansatz ist hier die Kreislaufwirtschaft. Das heisst, Materialien und Komponenten werden möglichst lange im Gebäude genutzt und nach abgelaufener Nutzungszeit wieder in den Ressourcenkreislauf zurückgeführt. Dieses Thema wird die Baukultur der kommenden Jahre stark prägen. Heute stehen wir diesbezüglich erst am Anfang.

Stichwort Energiezukunft: Vor fünf Jahren hat das Stimmvolk der Schweizer Energiestrategie 2050 zugestimmt. Sind wir auf Kurs?

Die Energiestrategie 2050 hat sicherlich einiges in Gang gesetzt. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, reicht es jedoch nicht, so weiterzumachen wie in den letzten fünf Jahren. Es braucht ein Engagement von uns allen. Dazu kommt: Die aktuelle Strommangelsituation trägt einerseits dazu bei, dass sich etwas bewegt. Andererseits stehen einige Massnahmen auch mit den Zielen der Energiestrategie 2050 im Widerspruch. Hier müssen wir gut abwägen zwischen kurzfristigen Massnahmen, um die aktuelle Mangellage zu bekämpfen, und längerfristigen Massnahmen, um das Klima zu schützen.

Eine Voraussetzung dafür sind gut ausgebildete Fachleute. Seit Jahren klagt die Branche jedoch über einen Mangel. Wie ausgeprägt ist dieser?

Die Anzahl unserer Studierenden in diesen Bereichen ist so tief wie nie – und eine Trendwende nicht in Sicht. Wir stehen also weiterhin vor der grossen Herausforderung, junge Menschen für technische Berufe zu motivieren. Hier sind insbesondere auch die Betriebe gefordert, in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Die Voraussetzungen sind eigentlich gut: Energie- und Gebäudetechnik sind Branchen, in denen man konkret und sichtbar etwas bewegen kann.

Sie selbst arbeiten seit 30 Jahren in diesem Bereich. Was fasziniert Sie am Thema?

Die Breite der Fragestellungen und die Interdisziplinarität. Als Gebäudetechniker arbeitet man an der Schnittstelle zwischen klassischen Ingenieursdisziplinen und der Architektur. Diese Vielseitigkeit macht den Beruf spannend und abwechslungsreich. Mit Gebäudetechnik beeinflussen wir die Art, wie wir ein Gebäude nutzen, und beeinflussen damit unser tägliches Leben. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Brandschutz, Bauphysik oder Architektur, aber auch mit Gesundheit und sogar Psychologie. Letztendlich müssen wir immer für den Menschen bauen. Er muss sich im Gebäude wohlfühlen.

Können Sie dafür ein Beispiel aus Ihrer Forschung geben?

Wenn wir beispielsweise den vergangenen Hitzesommer betrachten, so ist bekannt, dass für die erhöhte Sterblichkeitsrate nicht die heissen Tage massgebend sind, sondern die Nächte, die nicht mehr abkühlen, weshalb sich viele Menschen ungenügend erholen können. Das hat uns zur Idee geführt, zur Verbesserung der Situation nicht mit viel Energie die ganze Wohnung zu kühlen, sondern aufs Schlafzimmer oder sogar nur aufs Bett zu fokussieren, was deutlich energieeffizienter wäre. So verbinden wir die Bedürfnisse des Menschen mit dem effizienten Einsatz von Energie.

ENERGIEGESPRÄCH 18 MEINE ENERGIE 4 / 2022

«Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, reicht es nicht, so weiterzumachen wie in den letzten fünf Jahren.»

Urs-Peter Menti

1 Hütte, 5 Energiequellen

Bergpanorama, Schnee, Ruhe – die Spitzmeilenhütte liegt idyllisch, umgeben von hohen Gipfeln. Trotz der Abgeschiedenheit: Es brennt Licht, die Heizung wärmt. Die Energieversorgung funktioniert über ein ausgeklügeltes Zusammenspiel.

TEXT TAMARA TIEFENAUER FOTOS ANDREA BADRUTT

TEXT TAMARA TIEFENAUER FOTOS ANDREA BADRUTT

MEINE ENERGIE 4 / 2022 19 REPORTAGE

Die markante, Schokokuss-förmige Silhouette des Spitzmeilen zeigt sich schon von weitem. Unser heutiges Ziel liegt etwas unterhalb des felsigen Gipfels: die SAC-Hütte Spitzmeilen. Es ist ein sonniger Tag, im Skigebiet Flumserberg herrscht schon am frühen Morgen heiterer Trubel. Mit Gondel und Sesselbahn fahren wir zum höchsten Punkt, zum Leist. Eine kurze Abfahrt führt uns nach Plattis –Felle aufziehen, los geht die Tour.

Fabelhafte Aussicht

Wir folgen – wie an diesem schönen Tag auch einige Schneeschuhwanderer und Tourengänger – einem präparierten Winterwanderweg. Ab der Alp Fursch steigt der Weg an und führt gleichmässig in die Höhe. Wir erreichen ein Plateau, das unterhalb des Spitzmeilen zur Hütte führt.

«Seid ihr gut hochgekommen?» So begrüsst Hüttenwartin Esther Beeler alle Ankömmlinge in der Gaststube. Auch von drinnen geniesst man einen fantastischen Ausblick: Churfirsten und Säntis, Appenzeller Alpen und Liechtensteiner Berge. «Mein Mann Roland und ich arbeiten hier nun schon das siebte Jahr als Hüttenwarte. Und die Aussicht geniesse ich immer noch», sagt Esther Beeler. «Es sind aber nicht nur die Berge, es ist auch das Wetter –Regen, Sonne, Nebel oder Schnee. Das gibt der Landschaft immer wieder ein neues Gesicht.» Und sorgt auch auf dem Weg zur Hütte immer wieder für Abwechslung. «Im Winter fahren wir häufig mit unseren Schneetöff-ähnlichen Quads hoch. Nach einem heftigen Schneefall schaffen wir es aber nur mit den Schneeschuhen oder den Tourenski bis hierhin.»

Strom ohne Netzanschluss

Schon seit 1903 steht unterhalb des Spitzmeilen eine Hütte. Diese wurde anschliessend laufend ausgebaut. 1951 folgte beispielsweise eine Küche, 1960 Wasserleitungen und 1990 eine Dusche. Die heutige wurde 2007 gebaut. Von aussen fallen schnell die Paneele an der Fassade auf. Es knattert aber auch ein Dieselgenerator, und ein späterer Blick in die Zimmer zeigt, dass es keine Steckdosen gibt. Wie passt das alles zusammen?

Wie viele SAC-Hütten ist die Spitzmeilenhütte nicht ans Stromnetz angeschlossen. Gäste geniessen aber den Komfort von Elektrizität, Heizung und warmem Wasser. Dafür nutzt die Hütte fünf

« Der Strom reicht nicht für Staubsauger, Kaffeemaschine und die Smartphones gleichzeitig.»

Esther Beeler, Hüttenwartin

REPORTAGE 20 MEINE ENERGIE 4 / 2022

Roland und Esther Beeler (li.) arbeiten schon das siebte Jahr als Hüttenwarte auf der Spitzmeilenhütte – die Aussicht geniessen sie nach wie vor. In der Hütte ist der Strom meistens knapp. Wenn sie in der Küche mit der Maschine Fleisch schneidet, kann in dieser Zeit niemand die Zimmer saugen. «Man gewöhnt sich dran», sagt Esther Beeler.

verschiedene Energiequellen: Wasser, Holz, Sonne, Gas und wenn nötig Diesel. Zwei Speicher sorgen zudem dafür, dass auf 2501 Metern über Meer keine Energie verlorengeht.

Eigene Turbine produziert Strom

Das Zusammenspiel der verschiedenen Energiequellen ist ausgeklügelt und ergänzt sich optimal. «Etwas weg von der Hütte dreht eine Turbine in einem Bach zwischen zwei Felsen», erzählt Esther Beeler. Jetzt, im Winter, sieht man davon nichts. Das Minikraftwerk liegt unter dem Schnee begraben. Das Wasser strömt aus einer Quelle 50 Meter weiter oben in die Tiefe. Ein Teil davon stellt die Wasserversorgung der Hütte sicher, der andere Teil generiert Strom. «Es reicht zwar nicht für Staubsauger, Kaffeemaschine und die Smartphones der Gäste gleichzeitig, deshalb gibt’s in den Zimmern auch keine Steckdosen; dafür für Licht, die Kasse und wenige Küchengeräte.» Eine Kaffeemaschine gibt es aber nicht, zu hoch wäre ihr Strombedarf. «Und Filterkaffee ist ja auch nicht schlecht», sagt Esther Beeler, zuckt mit den Schultern und schmunzelt.

Das Verständnis der Gäste für die Stromknappheit sei meistens gross. So auch bei zwei älteren Herren, die ihr Kartenmaterial in einer App aktualisieren wollen und nach WLAN fragen. Eine handyfreie Zeit sei ja auch nicht nur schlecht, sagt die Hüttenwartin. «Viele jassen oder spielen, was sie sonst nicht täten. Und ich platziere wenn möglich auch fremde Gruppen zueinander für den Znacht. Daraus sind tatsächlich schon Freundschaften entstanden», freut sie sich.

Nachhaltigkeit auch beim Essen

Mit dem Strom der Turbine heizen die Beelers auch den Boiler für die Heizung. Überschüssiger Strom von der Turbine lädt automatisch die zwölf Batterien im Keller. Die Energie der Paneele sorgt zusätzlich für warmes Wasser in den Radiatoren. «Fürs Heizen reicht das zwar nicht. Aber es sorgt dafür, dass die Rohre wochentags, wenn die Hütte im Winter nicht

besetzt und geheizt ist, bei tiefen Temperaturen nicht bersten.»

Holz und Gas schliesslich brauchen die Beelers fürs Kochen. Und nur selten – meistens im Winter, wenn wenig Wasser fliesst – müssen sie den Dieselgenerator anwerfen. «Es ist schön zu wissen, dass wir mit unserer Energieversorgung grösstenteils nachhaltig sind», sagt Esther Beeler. Denn das ist ihr wichtig. «Darauf achte ich auch beim Einkaufen: Wenn immer möglich beziehe ich die Lebensmittel vom Markt in Flums, die Eier von den eigenen Hühnern oder das Fleisch vom Bauernhof unseres Sohns. Deshalb haben sich wohl schon einige Vegetarier fürs Fleischmenü entschieden», sagt sie und lächelt.

Bergab auf die Pisten Nach dem Ausflug zur Hütte und gestärkt von Gerstensuppe und Älplermagronen geht’s bergab. Zuerst seitlich des Winterwanderwegs durch frischen Pulverschnee. Die ruhige Winteridylle ist traumhaft, wenig später auf den Pisten des Skigebiets wähnen wir uns beinahe in einer anderen Welt. In der Ferne erspähen wir die Spitzmeilenhütte, wie sie ruhig und unbeeindruckt von all dem seit über 100 Jahren Gästen bei Wind und Wetter einen Unterschlupf bietet. spitzmeilenhuette.ch

Strom, den die Beelers nicht direkt beziehen, speichern sie in den Batterien im Keller. Von dort können sie die Energie jederzeit beziehen.

Wie die Energie unser Essen formt

Wenn man rohen Speisen Energie in Form von Wärme zuführt, setzt dies unterschiedlichste chemische oder physikalische Prozesse in Gang. Dies wirkt sich auf die Beschaffenheit und die Verdaulichkeit der Lebensmittel aus. Drei Beispiele aus der Küche.

Warum werden Nudeln nach dem Kochen grösser?

Der Teig von Pasta besteht hauptsächlich aus Mehl und Wasser. Um sie haltbar zu machen, werden die Nudeln getrocknet. Bei der Zubereitung macht man diesen Vorgang sozusagen rückgängig. Sie saugen sich mit Wasser voll und werden so voluminöser. Die Hitze beschleunigt diesen Vorgang und sorgt wie beim Gemüse dafür, dass die Stärke und die Proteine aufgebrochen und die Nudeln so geniessbar und leichter verdaulich werden.

Warum wird Gemüse weich, wenn man Wärme zugibt?

Die Hitze bricht die Zellen des Gemüses auf, sodass es weich wird. In diesem Zustand ist es für den Körper einfacher zu verdauen. Dies wiederum heisst, dass weniger körpereigene Energie nötig ist, um das Essen zu zersetzen und die Kalorien aufzunehmen. Gekochtes Gemüse enthält also nicht

Warum ändert Fleisch die Farbe, wenn man es brät?

Dies ist das Resultat eines komplexen chemischen Prozesses: der Maillard-Reaktion. Dabei verbinden sich Aminosäuren mit Zuckermolekülen, wodurch sich neue Geschmäcke, Gerüche und Texturen bilden. Die Maillard-Reaktion gehört zu den wichtigsten chemischen Prozessen beim Zubereiten von Lebensmitteln. Ausser beim Fleisch erfolgt sie beispielsweise auch beim Backen von Brot, beim Frittieren von Pommes oder beim Rösten von Zwiebeln.

TAMARA TIEFENAUER, SIMON EBERHARD

TAMARA TIEFENAUER, SIMON EBERHARD

WISSEN 22 MEINE ENERGIE 4 / 2022

Finden Sie das Lösungswort?

Einfach mitmachen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an wettbewerb@redact.ch und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der untenstehenden Preise. Nennen Sie uns im Betreff bitte direkt das Lösungswort. Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vorund Nachnamen, Ihren Wohnort inklusive Postleitzahl sowie Ihre Telefonnummer mit. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2023.

Alternativ können Sie uns auch eine Postkarte schicken an: Redact Kommunikation AG, Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wettbewerb führen wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort der letzten Ausgabe war «Lastwagen».

1 . Preis

Ballonfahrt

Bestaunen Sie die Schweiz von oben. Aus dem Heissluftballon geniessen Sie und eine Begleitperson während zweier Stunden eine atemberaubende Aussicht auf eine Region Ihrer Wahl.

Gesamtwert des Preises: 780 Franken Adventurebase GmbH, 9038 Rehetobel, passagierflug.ch

2. Preis Wellness auf der Königin der Berge

Die Wohlfühloase im Hotel Rigi Kaltbad sorgt für entspannendes Abschalten inmitten eines spektakulären Bergpanoramas. Geniessen Sie eine Übernachtung inklusive Frühstück für zwei Personen auf der Rigi.

Gesamtwert des Preises: 290 Franken

Hotel Rigi Kaltbad, 6356 Rigi Kaltbad, hotelrigikaltbad.ch

3. Preis Tagesticket Arosa Lenzerheide

225 schneesichere Pistenkilometer, viele Sonnenstunden und ein vielfältiges kulinarisches Angebot lassen keine Wünsche offen. Mit der Tageskarte erleben Sie das und vieles mehr im grössten Skigebiet von Graubünden.

Gesamtwert des Preises: 84 Franken

Skigebiet Arosa Lenzerheide, arosalenzerheide.swiss

MEINE ENERGIE 4 / 2022 23 RÄTSEL

GEBÄUDEAUTOMATION

KOMFORTABEL. EFFIZIENT. SICHER.

Optimales Raumklima, intuitives Gebäudemanagement, transparente Energieverbräuche und vieles mehr. Wir regeln Ihre gesamte Gebäudetechnik nachhaltig.

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

www.ckw.ch/msrl

ELEKTROPROFIS GESUCHT.

Offene Stellen mit Perspektiven. www.ckw.ch/elektroprofis

TEXT TAMARA TIEFENAUER FOTOS ANDREA BADRUTT

TEXT TAMARA TIEFENAUER FOTOS ANDREA BADRUTT

TAMARA TIEFENAUER, SIMON EBERHARD

TAMARA TIEFENAUER, SIMON EBERHARD