DELEGAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

DELLA CACCIA E DELLA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA

DELEGAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE

DELLA CACCIA E DELLA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA

Impaginazione e grafica: Elisa Bossotto Stampato in Italia presso Tipolitografia Botalla s.r.l. - Gaglianico (BI)

Contributo fotografico: Adriano De Faveri

© 2025 Delegazione Italiana del CIC

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro senza la previa autorizzazione sia del proprietario del copyright che dell’editore di questo libro. Ciò include il testo e le immagini di questo manuale che non possono essere riprodotti in alcuna forma senza il previo consenso scritto della Delegazione Italiana del CIC.

La riproduzione e l’utilizzo non autorizzati comporteranno procedimenti legali.

Prefazione di Nicolò Amosso, Capo Delegazione Italiana del CIC.........................

Prefazione di Philipp Harmer, Presidente del CIC..................................................

Premessa dell’autore, Silvano Toso........................................................................

La Capra di Montecristo..........................................................................................

Premessa alle Schede di Valutazione......................................................................

Schede di Valutazione.............................................................................................

Riferimenti Bibliografici............................................................................................ pag. 4 pag. 6 pag. 7 pag. 9 pag. 26 pag. 27 pag. 62

Con questa pubblicazione sulla Capra di Montecristo, Capra hircus , continua il percorso di approfondimento di alcune specie endemiche di ungulati italiani da parte della nostra Delegazione.

Negli anni scorsi abbiamo dato alle stampe gli studi sul Cervo Sardo, Cervuselaphuscorsicanus , e sul Camoscio Appenninico, Rupicaprapyrenaicaornata

L’origine della popolazione della Capra di Montecristo è riconducibile a gruppi preistorici di capre balcanico-anatoliche di una prima fase di domesticazione introdotta dall’uomo in epoca preistorica, nel contesto culturale del Neolitico antico mediterraneo (VI millennio a.C.).

L’Isola di Montecristo è un’area di straordinario valore ecologico, estremamente delicata. Isola tra le più inaccessibili dell’arcipelago toscano e disabitata (a parte un presidio del Corpo Forestale), è considerata un santuario della natura. Nel 1899 divenne una riserva di caccia esclusiva per Vittorio Emanuele III di Savoia, un privilegio che durò fino alla sua designazione di Riserva Naturale. Dal 1960 Montecristo ridivenne riserva di caccia, sotto il controllo scientifico dell’allora Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia di Bologna, oggi ISPRA. Nel 1971, a seguito di istanze avanzate dal modo scientifico e dall’opinione pubblica, venne istituita la Riserva Naturale Statale Integrale. La gestione fu affidata al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, attraverso l’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, e messa a disposizione per la ricerca scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Dal 1988, venne riconosciuta dal Consiglio d’Europa come Riserva Naturale Biogenetica. L’isola fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e della Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” nel programma MAB dell’UNESCO e del Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini Pelagos.

È famosa per il romanzo di Alexandre Dumas Il Conte di Montecristo , che racconta la storia di un tesoro nascosto nell’Abbazia di San Mamiliano, edificata nel 1600 da monaci benedettini.

Nel volume, a integrazione della trattazione scientifica curata dal dott. Silvano Toso, CIC Expert della nostra Delegazione e noto studioso, abbiamo inserito una serie di valutazioni di trofei utilizzando la Formula CIC per la Caprahircusdell’Isola di Maiorca.

La Capra di Montecristo non era compresa dal CIC tra le specie valutabili, cosicché la Delegazione Italiana ha presentato al Trophy Evaluation Board del CIC la richiesta di assimilare la Capra di Montecristo alla Capra dell’Isola di Maiorca, poiché di fatto davvero equivalenti, utilizzando la stessa formula di valutazione.

In attesa di una conferma formale da parte del Trophy Evaluation Board, il CIC ha deciso di includere la Capra Montecristo nel Trophy Evaluation Data Handbook, applicando la formula di valutazione sviluppata per la Capra Maiorca.

Desideriamo ringraziare il dott. Silvano Toso, già direttore generale dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e responsabile del Servizio di Consulenza Faunistica dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), grande esperto della Capra di Montecristo, per il Suo autorevole contributo scientifico, che ci ha permesso di conoscere ed apprezzare questa specie endemica del nostro Paese.

Esprimiamo inoltre la nostra più viva riconoscenza ad Adriano De Faveri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che ci ha messo a disposizione un gran numero di trofei della Capra di Montecristo e per il Suo importante apporto fotografico a completamento della nostra pubblicazione.

I nostri più sentiti ringraziamenti vanno anche ad Arno Wimpffen, Vice Direttore Generale e Business Development Manager del CIC, per il suo supporto; ai collezionisti e proprietari che ci hanno permesso di esaminare i loro trofei; e – last but not least – a Enzo Berzieri per la sua costante assistenza e collaborazione.

del CIC

Il ricco patrimonio naturale dell’Italia si riflette non solo nei suoi paesaggi e nella sua cultura, ma anche nelle sue specie faunistiche uniche ed endemiche.

Questa pubblicazione sulla capra di Montecristo rappresenta un altro importante contributo della Delegazione Italiana del CIC alla documentazione scientifica e alla conservazione della fauna italiana.

Dopo i precedenti studi sul Cervo Sardo e sul Camoscio Appenninico, questo lavoro sottolinea ulteriormente l’importanza di una ricerca rigorosa nella salvaguardia della biodiversità. Combinando competenze scientifiche e rispetto per la tradizione, la nostra delegazione italiana dimostra il ruolo duraturo dei cacciatori e degli ambientalisti nella conservazione della natura per le generazioni future.

Il Consiglio Internazionale della Caccia e della Conservazione della Fauna Selvatica (CIC) elogia la delegazione italiana per il suo impegno e la sua dedizione. I loro sforzi non solo arricchiscono il sistema di valutazione dei trofei del CIC, ma rafforzano anche il contributo dell’Italia alla conservazione internazionale.

Dr. Philipp Harmer LL.M.

President

InternationalCouncilforGameandWildlife

Silvano Toso

Montecristo è una piccola isola del Mediterraneo centrale che presenta notevoli caratteristiche ambientali e storiche. La sua lontananza dalla Corsica e dalla costa italiana, la sua natura aspra e la difficoltà di approdo hanno fatto si che la presenza umana sia sempre stata limitata e per lunghi periodi quasi completamente assente. Ciononostante, nel corso del tempo l’uomo ha modificato pesantemente gli assetti naturali dell’isola, intervenendo sulla vegetazione originaria ed introducendo specie animali non native. Tra queste la popolazione di capre, che da millenni è presente sull’isola, rappresenta un elemento di particolare spicco per la sua origine, per le caratteristiche “antiche” e per l’impatto che ancora continua ad esercitare sulla vegetazione insulare.

Le capre sono state tra i primi animali ad essere addomesticati. Evidenze archeologiche fanno risalire i primi eventi di domesticazione a circa 10.500 anni fa nell’Anatolia sudorientale. Le prime immissioni nel Mediterraneo sono avvenute nell’area orientale del bacino in corrispondenza del Neolitico preceramico (nono – ottavo millennio a.C.), per poi raggiungere l’Egeo nell’ottavo – settimo millennio a.C. e spingersi infine verso l’Adriatico e il Tirreno tra la fine del settimo e l’inizio del sesto millennio a.C.; gli animali venivano spesso rilasciati sulle isole come riserva di cibo cui poter attingere durante la navigazione. Con la stessa motivazione, nel corso della storia più recente, soprattutto a seguito delle esplorazioni umane dei secoli XVI-XVIII, capre già pienamente domesticate sono state introdotte in molte isole di tutti gli oceani ponendo seri problemi di impatto sui loro fragili ecosistemi e motivando diversi progetti di eradicazione condotti negli ultimi decenni.

La popolazione ircina di Montecristo deriva da fondatori risalenti al primo stadio di domesticazione dell’egagro e testimonia del processo di diffusione nella capra nel bacino del Mediterraneo, rivestendo quindi un interesse conservazionistico non solo dal punto di vista scientifico ma anche da quello storico/culturale proprio in virtù della sua origine e delle caratteristiche che ha mantenuto; la sua gestione nel futuro rappresenta una sfida da raccogliere sulla base di un intelligente compromesso e delle migliori conoscenze disponibili.

Caprahircus(Linnaeus,1758)

La capra di Montecristo è presente sull’isola omonima facente parte dell’Arcipelago toscano (lat. 42° 19’ N, long. 10° 19’ E) (Fig. 1) e rappresenta l’unico esempio di capre viventi in Italia allo stato interamente selvatico da epoca antica.

L’isola, di origine vulcanica, si estende su una superficie di 10,4 chilometri quadrati con un perimetro costiero di 16 chilometri. Non esistono insediamenti umani permanenti ad eccezione di un servizio di vigilanza assicurato dal Corpo Forestale dello Stato.

I caratteri morfologici riscontrabili nelle capre dell’isola di Montecristo (mantello a pelo corto, prevalentemente monocromatico, corna sempre presenti con forma a scimitarra, assenza di tettole) sono affini a quelli delle popolazioni di Creta, e richiamano quelli del progenitore selvatico, l’egagro euro-asiatico o bezoar (Capraaegagrus)

L’origine della popolazione di Montecristo è da riferire a gruppi di capre balcanico-anatoliche in una prima fase di domesticazione introdotte dall’uomo in epoca preistorica, nell’ambito culturale del Neolitico antico mediterraneo (VI millennio a.C.) (Masseti, 1997, 1998, 2009; Randi e al., 1990). Secondo la tesi attualmente più accreditata, si ritiene che la presenza della capra su tutte le isole mediterranee sia di origine antropica e che la distanza relativa dal fenotipo selvatico originario rappresentato dalle capre selvatiche del Vicino Oriente, mostrata dalle diverse popolazioni insulari, possa essere messa in relazione con il grado di domesticazione degli animali utilizzati e con l’epoca in cui avvennero le introduzioni. In tal senso, la popolazione di Creta e quella di Montecristo possono rappresentare gli estremi di un gradiente geografico-temporale lungo una direttrice sudest - nord-ovest.

La variabilità genetica nella popolazione di capre dell’isola di Montecristo è stata studiata tramite analisi elettroforetica degli isoenzimi (Randi et al., 1989, 1990). Gli alleli presenti ai loci monomorfi e polimorfi sono corrispondenti agli alleli presenti in popolazioni di capre domestiche ma la diversità genetica, stimata come percentuale di loci polimorfi e di eterozigosi, nella popolazione di Montecristo è più elevata di quanto non sia in alcune razze domestiche. Le analisi rivelano gli effetti genetici conseguenti all’introduzione di capre nell’isola successivamente a quella del primo nucleo antico.

Come quelle presenti in altre isole mediterranee (Creta, Youra e Antimilos) le capre di Montecristo non possono essere considerati come veri animali domestici, anche se hanno sperimentato qualche forma di controllo da parte dell’uomo. Tornate spontaneamente alla vita selvatica, queste capre hanno in larga parte mantenuto le caratteristiche morfo-fenotipiche e comportamentali della forma selvatica da cui sono originate.

La popolazione della capra di Montecristo ha subito complesse ed oscure vicende nei secoli scorsi per quanto attiene le variazioni della consistenza, che non è possibile ricostruire per mancanza di documentazione. Si ha comunque ragione di ritenere che debba essere stata sempre poco numerosa, in particolare nel periodo in cui è stata oggetto di attività venatoria e di bracconaggio. L’istituzione nel 1971 della riserva naturale nell’isola di Montecristo è stato il primo provvedimento essenziale per consentire una sufficiente condizione di protezione della popolazione, che negli anni 90 del secolo scorso ha raggiunto una consistenza rilevante, tanto da determinare la necessità di un controllo della popolazione attraverso campagne di abbattimento eseguite dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

La capra di Montecristo presenta caratteri morfologici simili a quelli delle capre selvatiche balcanicoanatoliche, come l’Agrimi di Creta (C.hircuscretica)e la capra selvatica turca (C.hircusaegagrus) rispetto alle quali risultano tuttavia evidenti le dimensioni minori, un diverso rapporto tra lunghezza del tronco e altezza al garrese ed una minore costanza nella forma delle corna e nel cromatismo del mantello.

Il corpo si presenta relativamente allungato con arti robusti terminanti in zoccoli moderatamente larghi e ben divaricabili. Il capo è corto, la volta cranica assai robusta, gli occhi abbastanza sviluppati, le orecchie piccole. La femmina è provvista di due mammelle. Il dimorfismo sessuale è spiccato: i maschi adulti raggiungono un peso medio quasi doppio rispetto a quello delle femmine e portano corna molto più sviluppate. L’altezza al garrese è circa 70 cm nel maschio adulto e circa 55 cm nella femmina, la lunghezza totale (testa-base della coda) rispettivamente 77 cm e 60 cm, la circonferenza toracica 88 cm e 76 cm. In entrambi i sessi la coda supera di poco i 10 cm e la lunghezza dell’orecchio è di circa 9,5 cm.

La tabella 1 mostra i dati relativi ad un campione di capi abbattuti.

Tab.1: Peso (in kg) rilevato su un campione di capi abbattuti nel periodo 1975-1992 (maschi di età maggiore di 4 anni, femmine di età maggiore di 2 anni). Il peso vuoto corrisponde alla carcassa completamente eviscerata. n = numero di individui pesati. Da Boitani et l., 2003.

La crescita dello scheletro si prolunga nelle femmine probabilmente fino a 4-6 anni mentre nei maschi i valori massimi vengono raggiunti tra 5 e 7 anni per poi stabilizzarsi, anche se in alcuni casi la crescita sembra continuare anche dopo tale età (Spagnesi et al., 1986).

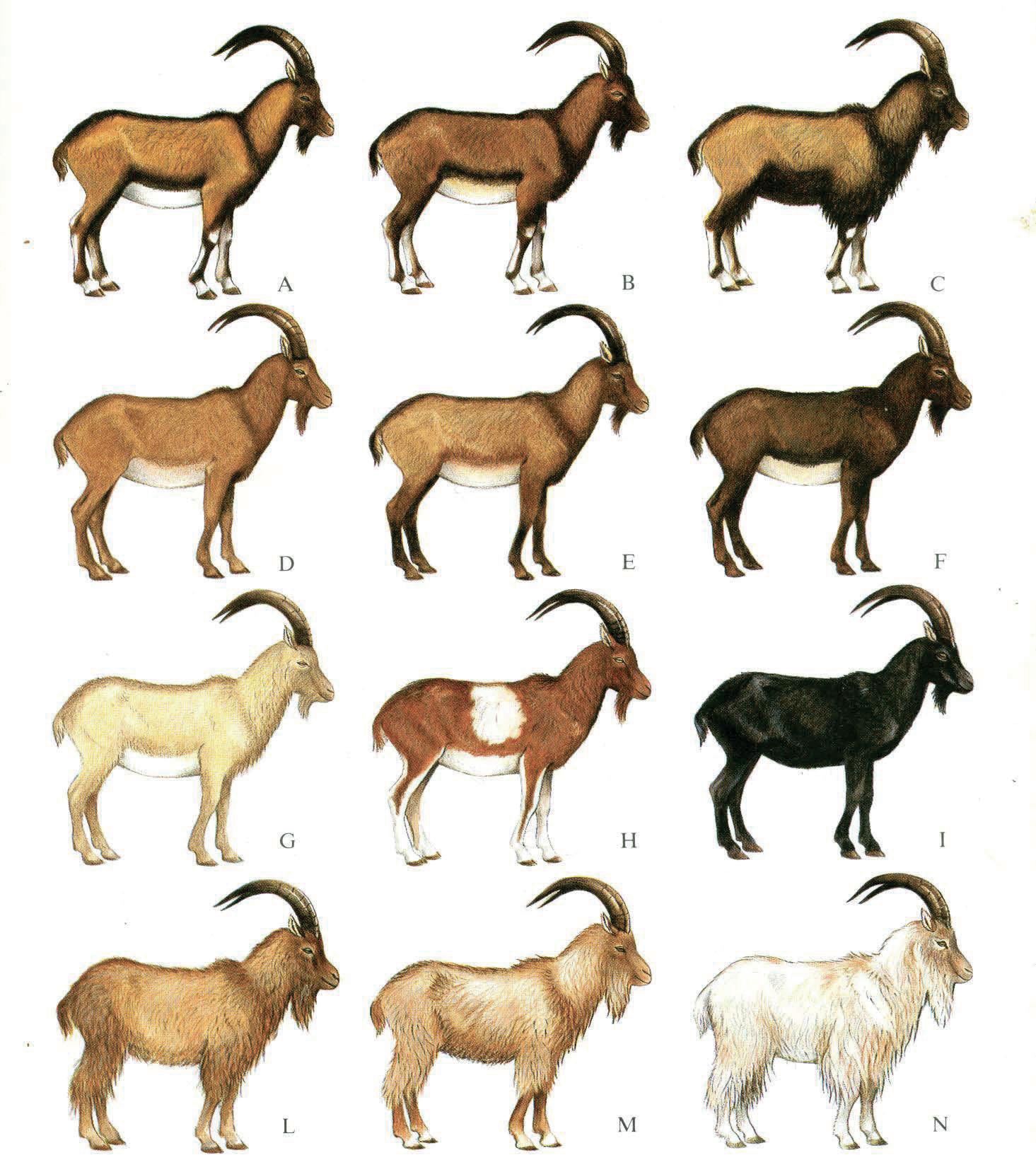

La capra di Montecristo mostra una rilevante difformità cromatica e di disegno del mantello, riconducibile all’immissione sull’Isola di capre domestiche anche in epoca recente (Fig. 3).

Fig. 3: Tipologie dei mantelli riscontrabili nelle capre di Montecristo (disegno di Umberto Catalano da Spagnesi et al. 1986). A-B: agrimi; C: pictus; D-E-F: Montecristo chiaro e scuro; G: crema; H: mantello con pezzature bianche; I: nero. L-M-N: mantello invernale.

Possono essere riconosciuti i seguenti mantelli fondamentali (Cagnolaro et al., 1981, Spagnesi et al., 1982, 1986).

1. manto dal bruno chiaro al rossastro carico, con una linea dorsale scura (bruno-nera o nera), una banda verticale che sottolinea il petto e la spalla ed un’eventuale altra linea scura dall’ascella al ginocchio, che incornicia l’addome. La barba è bruno-nerastra, il capo è bruno scuro e le femmine possono avere una linea scura che attraversa orizzontalmente le orbite, partendo dalla zona del naso fino all’attaccatura dell’orecchio. L’addome è chiaro (quasi bianco), gli arti sono spesso bianchi e neri, secondo la caratteristica colorazione della capra selvatica di Creta (C. hircus cretica). Sono compresi in questo tipo anche gli individui con una forte accentuazione delle parti nere, sia come superficie di sviluppo sia come intensità, sulla regione anteriore del collo e sul ventre (il quale, anziché bianco o chiaro, è nero) e sugli arti. Questi individui, assai simili alla sottospecie C.hircuspictus , delle isole greche Erimomilos e Samotracia, sono spesso caratterizzati anche da una pilosità piuttosto sviluppata;

2. manto bruno scuro, privo di tonalità rossastre e senza striscia vertebrale, ma con un’eventuale banda verticale più scura tra la spalla e il petto. Una variante è la tonalità di colore bruno fegato, a volte tendente quasi al viola. Il ventre è simile al tronco o più chiaro, gli arti sono scuri, eventualmente con zone più chiare, ma senza disegni caratteristici. La pilosità è in genere ridotta e solo in pochi individui risulta più abbondante;

3. manto bruno chiaro anche con tonalità rossastre. Gli arti sono di colorito chiaro. La banda vertebrale e quella verticale (petto-garrese) mancano, oppure possono essere accennate da un colore appena più acceso e scuro. Il ventre è più chiaro. La pilosità è di norma ridotta rispetto ai tipi precedenti;

4. manto color bruno molto chiaro o crema, tendente al gialliccio pallido e al bianco, oppure del tutto bianco. Mancano le parti nere anche sugli arti, che eventualmente possono essere appena brunastri. Il muso e la barba sono chiari, a volte candidi. La pilosità è in genere più elevata rispetto a quella presentata dagli individui con altri tipi di mantello;

5. manto pezzato, con macchie bianche o gialle chiare presenti su mantelli a base bruna. In generale, una capra pezzata ha spesso la «sella» bianca, seppure imperfetta, come quella del muflone, arti bianchi, ma in modo irregolare. La pezzatura può essere del tutto casuale, senza alcun disegno particolare e interessare i quarti posteriori o quelli anteriori, l’alto petto, il muso e le cosce. Una pezzatura molto irregolare è più spesso esibita dalla femmina, mentre i maschi sono in genere del tipo “muflone”;

6. manto nero, con tutt’al più balzane bianche (anche una sola) o eventuali macchie bianche del tipo «sella», ma sempre alquanto ridotte. La pilosità è variabile.

Ovviamente, rispetto alle sei categorie cromatiche indicate, esistono tipi intermedi. Nella tabella 2, che mostra le frequenze dei diversi tipi di mantello osservati durante un censimento della popolazione eseguito nel giugno 1992, i sei fenotipi vengono indicati rispettivamente come Agrimi, Montecristo chiaro, Montecristo scuro, Bianco, Pezzato e Nero. I diversi criteri adottati nella definizione dei mantelli (in particolare dei pezzati) da parte dei due gruppi di lavoro che si sono avvicendati sull’isola rispettivamente nei periodi 1975-77 (cfr. Spagnesi et al., 1986) e 1986-92 (dati riportati in Boitani et al, 2003) non consente di valutare con precisione l’evoluzione della frequenza dei tipi di mantello intervenuta in 15 anni a fronte dell’abbattimento selettivo di 342 capi orientato ad eliminare gli individui bianchi, neri e pezzati. Tuttavia risulta evidente la pressoché totale scomparsa dei mantelli bianchi ed una netta diminuzione di quelli neri e di tipo Agrimi, che confermerebbe la tendenza della popolazione a selezionare i mantelli bruni, anche indipendentemente da interventi artificiali.

Tipi di Mantello Frequenza %

Agrimi 11,79

Montecristo scuro 24,31

Montecristo chiaro 52,30

Bianco 0,18

Pezzato 8,47

Nero 2,95

Tab. 2: Frequenza dei diversi tipi di mantello rilevata durante la campagna di osservazione 1992 su un totale di 543 osservazioni – da Boitani et. al., 2003.

Anche le corna presentano un’accentuata variabilità di conformazione, ovviamente ben evidente solo nei maschi (Fig. 4).

È possibile distinguere due tipi morfologici abbastanza definiti, seppure con non infrequenti casi intermedi (Cagnolaro et al., 1981, Spagnesi et al., 1982, 1986). Un primo tipo, conformato sostanzialmente a “scimitarra”, presenta i singoli corni rivolti indietro e apicalmente in basso, con modesta divergenza inter-apicale: è d’aspetto simile alle corna della capra selvatica di Creta. Il secondo tipo si sviluppa in modo più accentuato lateralmente, con un’ampia divergenza interapicale e presenta maggiori analogie con le corna di alcune razze di capra domestica. La differenza tra i due tipi di corna non è vistosa soltanto nel valore di divergenza inter-apicale, ma pure per l’angolo formato dall’asse maggiore della sezione del corno ai vari livelli e l’intersezione del piano della regione medesima col piano sagittale del cranio. Detto valore angolare è, a parità percentuale di livello di sviluppo del corno, molto inferiore nel tipo a “scimitarra” rispetto al secondo tipo. Le corna hanno una sezione grossolanamente piriforme, molto compressa, con il solo angolo anterointerno rilevato, carenato e provvisto, ad una certa distanza dalla base, di protuberanze largamente distanziate. La superficie interna ed esterna è piatta o leggermente convessa, posteriormente arrotondata e debolmente striata per la presenza di solchi trasversali e paralleli di accrescimento. La lunghezza del corno, misurata lungo il margine superiore, raggiunge a pieno sviluppo i 55-65 cm nei maschi (max. 71,5 cm in un individuo di 7 anni) e i 15-20 cm nelle femmine (max. 22 cm in un individuo di 6 anni). I ritmi di accrescimento delle corna nel maschio sono ben distribuiti nell’arco di più anni. Nel primo anno le corna raggiungono il 20% della lunghezza conseguibile a maturità, ad un anno e mezzo il 33% e a 2, 3, 4 anni compiuti rispettivamente il 43%, 52% e 62% circa. L’accrescimento continua però in modo decrescente fino a 11-12 anni circa. Il valore del settimo anno supera l’80% della lunghezza definitiva del corno ed a 8-9 anni si aggira tra l’85 e il 90%. La pausa annuale di accrescimento si colloca nel periodo invernale, nonostante esso rappresenti la stagione di massima disponibilità alimentare.

La capra selvatica è originaria di ambienti montani, impervi e rocciosi, con vegetazione di boscaglia o ad arbusti sparsi intercalati a praterie aride e pietraie. La popolazione di Montecristo è perfettamente ambientata nell’habitat spiccatamente rupicolo dell’isola, dove la vegetazione arbustiva è in prevalenza rappresentata da erica (Erica arborea e Erica scoparia) , rosmarino (Rosmarinus officinalis) e cisto (Cistus monspeliensis) , con presenza abbondante di ailanto (Ailanthusaltissima) , specie arborea introdotta nel XIX secolo dall’Estremo Oriente (Fig. 5).

La vegetazione prativa, che si ritrova nelle zone pianeggianti di cresta, ai bordi degli aggruppamenti arbustivi e in mosaico alle formazioni a gariga, dove la presenza di roccia affiorante ne impedisce lo sviluppo, è rappresentata da più o meno ampi pratelli terofitici a dominanza di Plantago spp.

Il regime erbivoro delle capre è piuttosto eclettico, ma la popolazione dell’isola si nutre forzatamente in larga misura di erica, rosmarino e, in quantità assai minori, di piante erbacee. Si ciba anche di foglie e ramoscelli di ailanto. Nelle isole di limitata estensione e quando la popolazione è numericamente abbondante, le capre possono costituire un serio pericolo per la flora. A Montecristo esse hanno rappresentato l’ostacolo maggiore al rinnovamento del leccio (Quercus ilex), che doveva costituire l’elemento dominante della vegetazione climax originaria, di cui appetisce sia le ghiande sia il novellame, cosicché questa pianta è confinata in limitatissime aree con individui ultracentenari superstiti. Non sembra che questo animale abbia una grande esigenza d’acqua; peraltro la disponibilità idrica sull’isola di Montecristo è costante e relativamente diffusa.

Dotata di grande agilità, la capra di Montecristo è diffidente ed elusiva, per cui è difficilmente avvicinabile. Tra i sensi, di gran lunga superiore agli altri è quello della vista. Le espressioni vocali sono limitate a belati di richiamo, soprattutto emessi da piccoli e madri, e da brevi grugniti, fatti udire dai maschi quando si trovano in stato di eccitazione. Il grido d’allarme è una sorta di starnuto vibrante.

Il comportamento sociale è poco riconducibile a schemi precisi e costanti. Relativamente al tipo di aggregazione, esistono gruppi unisessuali, in gran maggioranza totalmente maschili, composti da 2 a 9 individui. I gruppi di sole femmine, percentualmente in numero nettamente inferiore, sono composti quasi esclusivamente da due individui. Sono poi presenti branchi familiari composti da più femmine di varia età e dai capretti dell’anno ed eventualmente da quelli nati l’anno precedente. Infine si osservano branchi misti di maschi e femmine adulti e subadulti accompagnati o meno dai capretti. I tipi di aggregazione presentano una notevole variazione stagionale: infatti la frequenza dei branchi unisessuali diminuisce dalla primavera-estate al periodo degli amori (settembre), durante il quale scompaiono, come pure quella dei branchi familiari, la cui frequenza decresce nettamente da maggio-giugno al periodo degli amori. Inversamente, la formazione dei branchi misti aumenta progressivamente dall’estate ad agosto-settembre, quando di norma si hanno gli accoppiamenti. Durante questo periodo i tre quarti della popolazione vive in branchi misti, composti in media da un numero di individui superiore a 11. Durante la stagione degli accoppiamenti i maschi sono particolarmente eccitati e perlustrano tutta l’isola alla ricerca di femmine in estro. In più occasioni, singoli maschi, riconoscibili individualmente per caratteristiche del mantello e/o del trofeo, sono stati osservati in siti opposti dell’isola a distanza di poche ore. Anche i dati ricavati dal comportamento spaziale di individui dotati di radiocollare hanno evidenziato una sostanziale filopatria nel caso delle femmine ed una mobilità decisamente più elevata da parte dei maschi, in particolare nel periodo degli accoppiamenti (Reganella Pelliccioni et al., 2020).

La proporzione tra i sessi, riscontrata da Spagnesi et al., 1986 durante campagne di osservazione compiute nel periodo 1975-77, era paritaria o sub-paritaria, leggermente in favore delle femmine, mentre i dati di un conteggio compiuto nel giugno 1992 (in Boitani et al., 2003) sembrano mostrare una prevalenza di maschi.

Il periodo della gestazione si protrae per 21-23 settimane e il numero di piccoli nati per parto è di norma uno, eccezionalmente due. Le nascite hanno luogo soprattutto in febbraio-marzo, ma possono protrarsi fino a giugno. La maturità sociale viene probabilmente raggiunta a 2-3 anni dalle femmine e a 5 anni dai maschi. Questi ultimi all’età di 3-4 anni possono tentare di accoppiarsi, ma il loro rango è nettamente inferiore a quello degli individui più vecchi. È invece verosimile che la maturità sessuale fisiologica venga raggiunta, come in altre popolazioni di capre, ad un anno e

mezzo. L’individuo più vecchio di cui è stato possibile stimare l’età (su 435 crani esaminati) contava 12 anni compiuti. La durata media della vita è dunque sensibilmente inferiore a quella mostrata dalle capre selvatiche diffuse altrove e nelle quali l’età massima riscontrata può raggiungere i 15-17 anni (Nievergelt, 1986). Ciò potrebbe essere messo in relazione con la rapidità dell’usura delle tavole dentarie e la frequenza di patologie dell’apparato masticatorio di origine traumatica riscontrate nella popolazione di Montecristo come conseguenza di una dieta ricca di vegetali legnosi.

Nell’isola, la capra è del tutto priva di predatori, per cui la mortalità naturale è determinata sostanzialmente da senescenza o da inedia con tassi dipendenti da variazioni stagionali e acicliche delle disponibilità alimentari e, in una certa misura, anche da cadute dalle rocce e incidenti simili. Degli oltre 256 capi abbattuti nel periodo 1986-1992, per i quali si è valutato lo stato di nutrizione attraverso l’accumulo dei depositi adiposi, solo 22 (pari all’8,6%) hanno mostrato condizioni precarie (Boitani et al. 2003).

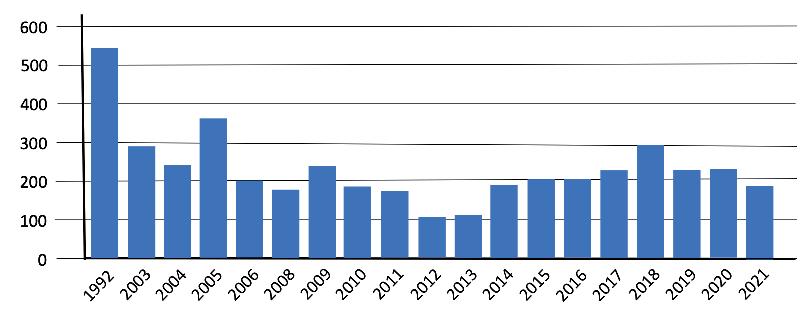

La dinamica della popolazione mostra una notevole instabilità, riscontrabile in molte delle popolazioni di ungulati presenti in isole di piccole dimensioni, e suggerisce l’esistenza di meccanismi di controllo densità-dipendenti e stocastici dove le variazioni climatiche giocano un ruolo importante. La consistenza della popolazione venne stimata in 270-350 capi nella seconda metà degli anni ‘70 su base aneddotica e solo nel giugno del 1992 è stata realizzata una prima stima esaustiva che ha consentito di rilevare una consistenza minima di 539 capi. Il monitoraggio è stato realizzato attraverso conte contemporanee da punti fissi di vantaggio, dai quali è stata possibile l’ispezione da terra di 11 settori dell’isola, unitamente a rilievi effettuati da un’imbarcazione che costeggiava il periplo dell’isola al fine di non escludere dalle osservazioni le aree rocciose a picco sul mare e non visibili dall’interno. Il risultato ottenuto rappresenta un indice che, pur non fornendo la dimensione esatta della popolazione, ne riflette le variazioni nel tempo. Le modalità di realizzazione dei conteggi sono state mantenute pressoché costanti nel tempo, per cui si dispone di una consistente serie storica (Fig. 6).

6: Consistenza minima della popolazione di Capra di Montecristo ottenuta tramite conte dirette eseguite da ISPRA, Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Al valore ottenuto del 2012 dalle conte dirette vanno aggiunti i circa 42 individui contenuti nella recinzione di sicurezza e liberati a fine 2012.

In sintesi l’andamento della consistenza può essere riassunto come segue:

• nella prima metà degli anni 2000 la popolazione appare quasi dimezzata rispetto a quanto registrato nel 1992, probabilmente a seguito di un rapido peggioramento della qualità dell’habitat (composizione della vegetazione e offerta trofica) conseguente ad eventi meteorologici estremi;

• nel periodo 2003-2011 la popolazione va incontro ad oscillazioni della consistenza mantenendo una media di circa 250 capi;

• nel 2012 si verifica un crollo accentuato, come conseguenza della mortalità dovuta all’ingestione delle esche avvelenate distribuite sull’isola per l’eradicazione della popolazione di ratto (Rattus rattus); come misura di mitigazione di questo fattore di mortalità un gruppo di capre è stato rinchiuso in un ampio recinto escluso dalla distribuzione aerea delle esche e successivamente liberato;

• posteriormente al 2012, la popolazione appare in netta ripresa e raggiunge nel 2018 valori prossimi a quanto registrato nei primi anni 2000 mantenendosi su questi valori negli anni successivi.

Stato sanitario

Sullo stato sanitario delle capre di Montecristo esistono poche indagini. Guberti et al. (1990) e Guberti & Giovannini (1990) hanno esaminato le carcasse di 40 capre appena abbattute, constatando in tutte la presenza di endoparassiti, e segnatamente: Ostertagia circumcincta (100%), Trichostrongylus colubriformis (97,5%), Haemonchus contortus (37,5%), Nematodirus abnormalis(32,5%), Trichurisovis(22,5%), Oesophagostomumvenulosum(52,5%). Negli individui più vecchi sono state evidenziate cariche parassitarie significativamente più elevate rispetto ai giovani. Le specie parassite reperite seguono una distribuzione di tipo binomiale negativo, indice di un rapporto stabilizzato ed equilibrato con la specie ospite. Sui campioni esaminati, gli autori sopra citati non hanno evidenziato alcun ectoparassita.

L’opportunità dell’applicazione di una strategia di conservazione della capra di Montecristo è determinata, oltre che da motivazioni di ordine storico-culturale ed estetico, anche dalla peculiarità di questa popolazione come entità biologica e dal suo contributo alla diversificazione della fauna vertebrata italiana ed è stata uno dei principali motivi per i quali l’isola è stata sottratta a progetti di speculazione e sfruttamento turistico diventando riserva naturale statale e ricevendo il “Diploma Europeo per le aree protette”. La capra di Montecristo è stata inserita nel gruppo A della classificazione dei Caprini inselvatichiti dall’IUCN Caprine Specialist Group. Citando Shackelton “qualunquesialasuaorigine,lapopolazionedellecaprediMontecristorappresentaunpatrimonio dimarcatovalorefaunistico,scientificoedesteticochevalelapenaconservare” (Shackleton, D.M. (ed.), 1997).

Al momento in cui è stato pensato questo studio abbiamo riscontrato che esisteva una copiosa documentazione scientifica sulla Capra di Montecristo ma mancava una analisi approfondita sulle misure del trofeo che ne fissassero le peculiarità.

Il CIC infatti non prevedeva una formula di valutazione ad hoc per questo trofeo.

Una ricerca ha evidenziato che tra le specie valutabili dal CIC era presente la Capra dell’Isola di Maiorca in Spagna. Dato che i trofei della nostra Capra di Montecristo e di quella di Maiorca erano molto simili, abbiamo utilizzato la stessa formula di valutazione.

Per questo motivo, come Delegazione italiana abbiamo presentato al Trophy Evaluation Board del CIC, composto dai Senior International Trophy Judge, la richiesta di assimilare la Capra di Montecristo alla Capra dell’Isola di Maiorca.

Già in occasione delle nostre precedenti pubblicazioni sul Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata) nel 2020 e sul Cervo Sardo (Cervus elaphus corsicanus) nel 2022 avevamo ottenuto dal Trophy Evaluation Board l’attribuzione di un punteggio maggiore per il Camoscio d’Abruzzo e uno minore per il Cervo Sardo, in quanto non consoni alle due sottospecie.

In attesa di una conferma formale da parte del Trophy Evaluation Board, il CIC ha deciso di includere la Capra Montecristo nel Trophy Evaluation Data Handbook, applicando la formula di valutazione sviluppata per la Capra Maiorca.

Il CIC non assegna il punteggio meritocratico alla femmina ma solo al maschio anche se sarebbe auspicabile una loro valutazione per avere un quadro di riferimento anche di questo genere.

Nicolò

Amosso

SeniorInternationalTrophyJudge

Enzo Berzieri

SeniorInternationalTrophyJudge

secondo il

CIC Trophy Evaluation System

1. Misure

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus Punti Finali Maschio

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 3655

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: 20-05-1953

Foto n°: M1

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus

1. Misure

n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni ) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 34

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: 13-6-1989

Foto n°: M2

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, E nzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus

1. Misure

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 6588

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: 30-05-1988

Foto n°: F3

Maschio / Femmina: Femmina

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

1. Misure

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus Punti Finali Maschio

dal n. 1.1 al n. 1.6

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 6565

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Cala S Maria

Data del Prelievo: 06-10-1987

Foto n°: F4

Maschio / Femmina: Femmina

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

(Capra hircus)

Caprahircus

1. Misure

1.6 Circonferenza 4° settore

n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 10500

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Portoferraio

Data del Prelievo: 22-09-2021

Foto n°: M5

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus

1. Misure

1.6 Circonferenza 4° settore

n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 11

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Belvedere

Data del Prelievo: 07-06-1992

Foto n°: M6

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della

Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus

1. Misure

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 1758

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: 26-08-1977

Foto n°: M7

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus Punti Finali Maschio

di misurazione

1. Misure

(base)

1.6 Circonferenza 4° settore

Somma dal n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 11226

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Cala Maestra

Data del Prelievo: 10-04-2024

n°: M8

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della

Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

CAPRA DI MONTECRISTO

Caprahircus Punti Finali Maschio

1. Misure

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione privata

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: 15-06-2011

n°: M9

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Torino

Valutatori: Nicolò Amosso

Torino li 14-03-2025

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO

Caprahircus Punti Finali Maschio

1. Misure

1.6 Circonferenza 4° settore

Somma dal n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 6597

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Cala Gemelle

Data del Prelievo: 06-06-1998

n°: M10

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus

1. Misure

1.6 Circonferenza 4° settore

n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 11225

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Cala Del Santo

Data del Prelievo: 10-04-2024

n°: M11

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della

Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

1. Misure

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus Punti Finali Maschio

1.6 Circonferenza 4° settore

Somma dal n. 1.1 al n. 1.6

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione Museo Ispra catalogo 3916

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo Collo dei Lecci

Data del Prelievo: 30-09-1987

n°: M12

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Ozzano dell’Emilia

Valutatori: Nicolò Amosso, Enzo Berzieri

Bologna il 19-03-2025

CAPRA DI MONTECRISTO Caprahircus

1. Misure

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione privata

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: non disponibile

Foto n°: M13

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Casetta

Valutatori: Italo Materno, Riccardo Batassa, Raffaele Liaci Pessina.

Siena il 08-06-2024

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO

Caprahircus

1. Misure

Elementi di misurazione

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione privata

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: non disponibile

Foto n°: F14

Maschio / Femmina: Femmina

Luogo della Valutazione: Località Casetta

Valutatori: Italo Materno, Riccardo Batassa, Raffaele Liaci Pessina.

Siena il 08-06-2024

Punti Finali Maschio

1. Misure

finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione privata

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo:2020

Foto n°: M15

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Località Casetta

Valutatori: Italo Materno, Riccardo Batassa, Raffaele Liaci Pessina.

Siena il 08-06-2024

(Capra hircus)

CAPRA DI MONTECRISTO

Caprahircus

1. Misure

1.2 Lunghezza del corno

1.3 Circonferenza 1° settore (base)

Circonferenza 3° settore

1.6 Circonferenza 4° settore

Somma dal n. 1.1 al n. 1.6

2 Somma delle differenze

Valutazione finale del trofeo è data dalla differenza tra il punto 1 e il punto 2

Punteggio finale = (totale dei punti delle misurazioni) - (totale dei punti delle differenze)

Proprietario: collezione privata

Luogo del Prelievo: Isola di Montecristo

Data del Prelievo: 15-06-2011

n°: M26

Maschio / Femmina: Maschio

Luogo della Valutazione: Torino

Valutatori: Nicolò Amosso

Torino li 14-03-2025

Riferimenti bibliografici

Boitani L., Lovari S. & A. Vigna Taglianti, 2003. Fauna d’Italia vol 38. Mammalia III. Carnivora –Artiodactyla. Calderini, Bologna.

Guberti V., Giovannini A. & G. Battelli, 1990. Host-parasites balance in the absence of human intervention: a study on wild goat in Montecristo island, Italy. Posters dell’Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, No.10, Bologna.

Guberti V. & A. Giovannini, 1990. Host-parasites balance evaluated by the study of frequency distribution of gastro-intestinal nematodes in the wild goat in Montecristo island, Italy. Posters dell’Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, No.11, Bologna.

Masseti M., 1997. The prehistorical diffusion of the Asiatic mouflon, Ovisgmelini Blyth, 1841, and of the Bezoar goat, Capra aegagrus Erxleben, 1777, in the Mediterranean region beyond their natural distributions. In: Hadjisterkotis E (ed) Proceedings of the 2nd International Symposium on Mediterranean Mouflon, The Mediterranean Mouflon: Management, Genetics and Conservation. Ministry of Interior, Nicosia, pp 12–27.

Masseti M., 1998. Holocene endemic and anthropochorus wild mammals of the Mediterranean islands. Anthropozoologica, 2: 3-20.

Masseti M., 2009. The wild goats CapraaegagrusErxleben, 1777 of the Mediterranean Sea and the Eastern Atlantic Ocean islands Mammal Rev., 39(2): 141–157.

Nievergelt B., 1986. CapraaegagrusErxleben 1777 – Bezoarziege (pp. 365-383). In: J. Niethammer & F. Krapp (eds.) . Handbuch der Saugetiere Europas, Band 2/II, Aula-Verlag, Wiesbaden.

Raganella Pelliccioni E, Lazzaro L, Gotti C e Baccetti N, et al. 2020, Piano di gestione e conservazione della capra di Montecristo: sintesi del contesto e azioni, progetto resto con life – life13nat/it/000471.

Randi E., Tosi G., Toso S., Lorenzini R. & G. Fusco, 1990. Genetic variability and conservation problems in Alpine ibex and feral goat populations (genus Capra). Z Saugetierkd, 55(6): 413-420.

Shackleton, D.M. (ed.) and the IUCN/SSC Caprinae Specialist Group, 1997. Wild Sheep and Goats and their Relatives. Status Survey and Conservation Action Plan for Caprinae. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 390 pp.

Spagnesi M., Cagnolaro L., Perco F. & C. Scala, 1986. La Capra di Montecristo (Capraaegagrus hircusLinnaeus, 1758). Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Ozzano dell’Emilia (Bologna). pp. 147.

Silvano Toso

Silvano Toso fin da ragazzo si interessa di zoologia, frequentando assiduamente il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Dopo gli studi classici, si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano e collabora con l’Istituto di zoologia della stessa Università per circa dieci anni, anche come professore a contratto, insegnando Zoologia dei vertebrati, Ecologia e Conservazione della natura.

Nel 1982 è stato assunto dall’INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) ed ha iniziato la sua carriera in questo Ente percorrendone tutte le tappe sino a ricoprire la carica di direttore generale. Dal 2008 al 2014, data del pensionamento, ha assunto le funzioni di responsabile del Servizio di Consulenza Faunistica dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Si è dedicato allo studio della biologia degli Uccelli e dei Mammiferi finalizzato ad accrescere le basi conoscitive per la conservazione delle diverse specie, in particolare Ungulati, Lagomorfi, Galliformi e Falconiformi ed ha affrontato i temi generali di conservazione e gestione della fauna con un approccio olistico tenendo conto delle interconnessioni tra le diverse discipline specialistiche e del quadro normativo nazionale e comunitario. Ha compiuto soggiorni di studio presso diverse istituzioni scientifiche ed agenzie di gestione faunistica in Europa e negli Stati Uniti ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed articoli divulgativi.

Silvano Toso è anche cacciatore, con esperienze dirette nel prelievo selettivo degli ungulati, caccia col cane alla piccola selvaggina stanziale, caccia d’appostamento agli uccelli acquatici e falconeria. Tra i suoi interessi culturali spicca quello riguardante il rapporto tra l’uomo e la fauna nelle sue diverse articolazioni storiche, letterarie ed iconografiche.