12 minute read

histoire et symptôme d ’ une ville en devenir la Bruxellisation 18

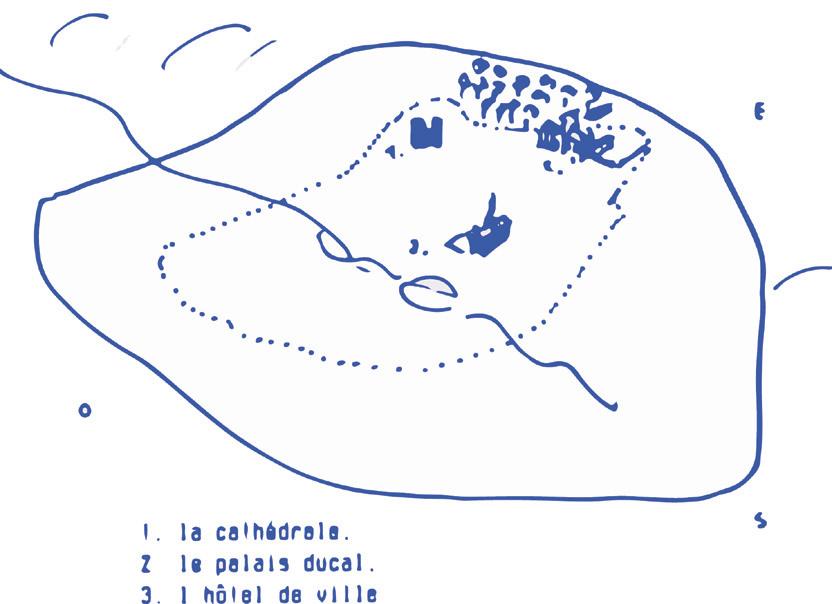

des fragments à travers le tissu urbain actuel. C’est au XIIIe et XIVe siècle que la bourgeoisie des artisans et des marchands se développe. La ville étant favorablement située sur l’axe est-ouest CologneLiège-Bruges et sur l’axe nord-sud Anvers–Nivelles et les villes du nord de la France. Témoin de cette prospérité et de la croissance démographie due aux relations avec les villes voisines, une seconde enceinte apparait, plus large, construites de 1357 à 1379 qui englobe les quartiers formés à l’extérieur de la ville. Elle donne à Bruxelles cette forme ovale qui deviendra le pentagone actuel.

L’embourgeoisement de Bruxelles

Advertisement

Les plans du XVIe siècle montrent une ville très dense, aux rues tortueuses. C’est au XIXe siècle que l’on s’efforcera de corriger ces tracés par l’aménagement de percées nord-sud. La création dès le XVIe siècle, d’un canal de liaison maritime avec Anvers et l’Escaut suscite la création d’un port, à l’intérieur même des murs de la ville. Cette infrastructure de transport fluvial traduit l’essor exceptionnel du capitalisme marchand et manufacturier et de la puissance bourgeoise.

Un bombardement, un incendie : le traumatisme

La Belgique fut maintes fois ravagée par les guerres de Louis XIV. Bruxelles fut complètement bombardée en 1695 par les troupes françaises du maréchal Villeroy. L’hôtel de ville et le palais ducal ainsi que quelques églises furent les seuls rescapés de cette opération militaire qui détruisit près de quatre mille maisons et immeubles. En moins de cinq ans, la ville se releva de ses ruines en reconstruisant la Grand Place et créa le magnifique ensemble que l’on peut voir aujourd’hui. Mais en 1731, l’ancien palais des ducs de Brabant et de Charles Quint disparut dans les flammes. Mis à part l’hôtel de ville, la Grand Place et quelques églises, plus rien n’était vraiment ancien à Bruxelles.

Le syndrome de la perte d’identité : une ville à la française

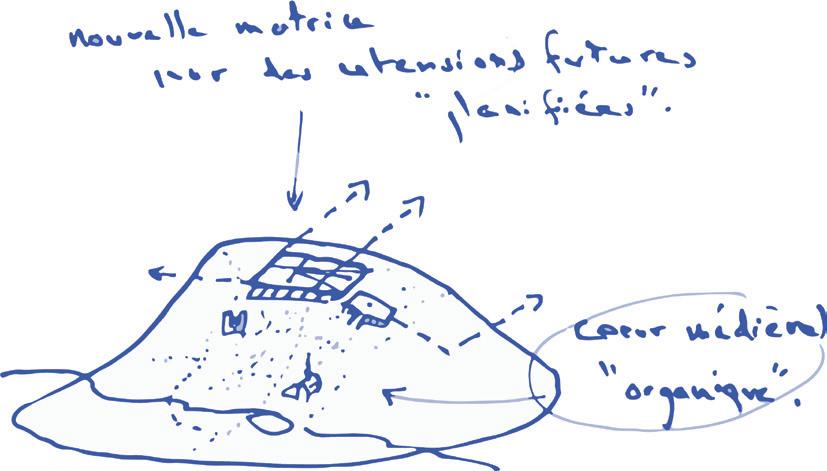

Après avoir laissé pendant trente ans les ruines du palais dominer la ville, lui infligeant une perte d’identité du patrimoine, le gouverneur autrichien Charles de Lorraine aménage son palais et transforme l’ancien hôtel Nassau, ouvrant sur la place Royale, bâtie ellemême à l’emplacement de l’ancienne cour, ainsi que le Parc de Bruxelles. Voici donc installés de nouveau

fig3 cartuywels, vincent. 2004 «les deux enceintes» in in change – Brussels caPital of euroPe. collectif, 2004, Prisme éditions. P.31

fig4 cartuywels, vincent. 2004 «syndrome de la Perte d ’identité» in in change – Brussels caPital of euroPe. collectif, 2004, Prisme éditions. P.37

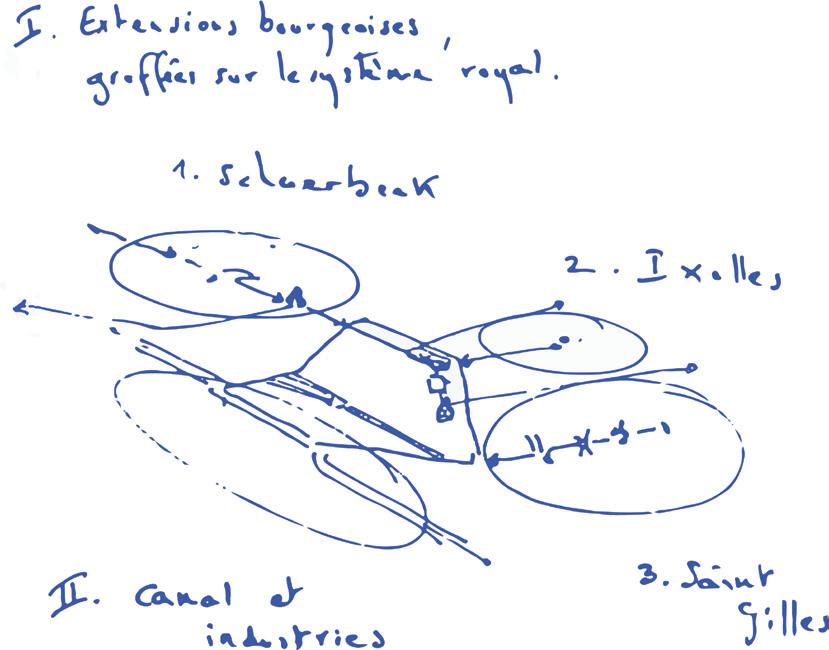

fig5 cartuywels, vincent. 2004 «comme londre» in in change – Brussels caPital of euroPe. collectif, 2004, Prisme éditions. P.42

Les boulevards de ceinture, la ville néoclassique

En 1795, les États de Belgique deviennent pendant vingt ans, neuf départements français. Ils seront rationnellement réorganisés par la bourgeoisie nouvelle. Sous l’ordre de Napoléon, les remparts de l’ancienne ville « féodale » ont été abattus et de larges boulevards de ceinture ont été tracés. Dans le haut de la ville des hôtels néoclassiques, formant de nouveaux quartiers, sont reliés à l’ensemble formé par le parc de la Place Royale. Dans le bas de la ville, les façades de nombreuses maisons baroques sont modernisées, dépouillées de leur style. Une ville qui se veut égaler Paris ou Londres grâce à sa bourgeoisie qui s’adonne aux nouvelles sciences appliquées. C’est après Waterloo que la Belgique assiste à son premier holding industriel belge qui favorise le capitalisme moderne.

1830 : un état tampon, par la volonté des Anglais

La Belgique devient la deuxième puissance européenne après le Royaume-Uni. Un réseau de chemin de fer créé à partir de 1834, et complété par celui des canaux, fait de la Belgique un des pays les plus denses en infrastructures. Après 1830, une extension vers l’est : le Quartier Léopold voit le jour pour la noblesse. Deux gares sont ensuite construites, Nord et Sud : une importance structurante pour le train. Et vient le canal de Charleroi pour dynamiser l’activité industrielle.

Comme Londres

L’embellissement et l’assainissement de l’ancienne ville deviennent l’obsession de la bourgeoisie mue par des motifs de spéculation. Peu à peu le centreville se voit modernisé. La population d’ouvriers est repoussée vers la périphérie ou les quartiers industriels. Les extensions bourgeoises apparaissent dans les communes de Schaerbeek, Ixelles et SaintGilles qui greffent leur système urbain sur le système royal. Les quartiers ouvriers sont repoussés le long du canal, qui accueille industries et habitat ouvrier dans un tissu extrêmement dense. Aujourd’hui ces quartiers sont prolétarisés. La bourgeoisie s’est installée plus loin vers l’est.

fig6 cartuywels, vincent. 2004 «comme Paris» in in change – Brussels caPital of euroPe. collectif, 2004, Prisme éditions. P.43

Comme Paris

Bruxelles, pour assainir et valoriser le centre, se paie un boulevard haussmannien, fermé par les deux gares, Nord et Midi, et ponctué par une Bourse et une place de prestige. Elle espère attirer la bourgeoisie dans de nouveaux appartements parisiens. Mais celle-ci préfère la maison unifamiliale des faubourgs.

Le phénomène d’enlisement

Les communes périphériques se peuplent et se construisent. Un plan de l’ensemble des tracés voyers autour du pentagone prend son point de mire depuis la coupole du Palais de Justice. Ainsi pendant quarante ans, se construisent les rues, avenues, boulevards et les parcs qui feront la qualité et le charme du grand Bruxelles du siècle suivant. Mais la lenteur du chantier du Palais de Justice (1866-83), puis de l’aménagement de ses abords (1883-1895) et l’achèvement laborieux des boulevards du centre (1871-1880), dont certaines parties ne formeront jamais l’ensemble animé imaginé, montrent les limites de cet art de remodeler la ville.

Le XXe siècle, le pacte avec le diable, amnésie et traumatismes, une ville désertée

L’héritage problématique dû à la destruction des quartiers d’allure encore médiévale, l’échec du projet du Mont des Art avec la jonction Nord-Midi constituaient une problématique urbanistique épineuse. Bruxelles offrait alors l’image d’une grande ville inachevée. Les axes sont retournés, superposés sur la trame médiévale, orientés ouest-est, organisés par le cheminement de la pente et le ruissellement. On superpose une trame moderne orientée nord sud, articulée par la symbolique des axes royaux, par les pôles des gares Nord et Midi et, plus tard, par un boulevard sur la jonction ferroviaire souterraine. Ces axes, liés au prestige et à la circulation, seront souvent désertés, et le sont encore. Aujourd’hui c’est sur l’axe médiéval que s’organisent les nouvelles dynamiques commerciales et culturelles.

La disparition de l’eau suite à la mise en égout de la Senne et la construction des boulevards Adolphe Max, Lemonnier et Jacqmain en 1869-71 avait déjà enlevé au centre de la ville une grande partie de son caractère médiéval. Mais elle avait conservé son port où les bateaux arrivaient encore jusqu’au bassin SainteCatherine qui donnait un caractère animé au quartier ouest du centre. Au XXe siècle le déplacement du port vers l’extérieur de la ville et le comblement des bassins

modifient profondément l’aspect de ces quartiers et la relation de la ville avec l’eau. Cette disparition de l’eau constitue une ablation dont la population n’a pas vraiment conscience. Le centre-ville devient progressivement une sorte de non-lieu historique où tous les repères se sont brouillés.

A la veille de la Première Guerre mondiale, Bruxelles, à l’identité fragile, se projette comme ville carrefour, au futur prometteur. Ceci autorise un programme unique en Europe : la destruction radicale de quartiers centraux pour une jonction ferroviaire souterraine. En fait, pour le siècle qui vient, un chantier de 80 ans saura défigurer la cité, éradiquer l’histoire de sa colline, décourager l’habitant, et le faire fuir.

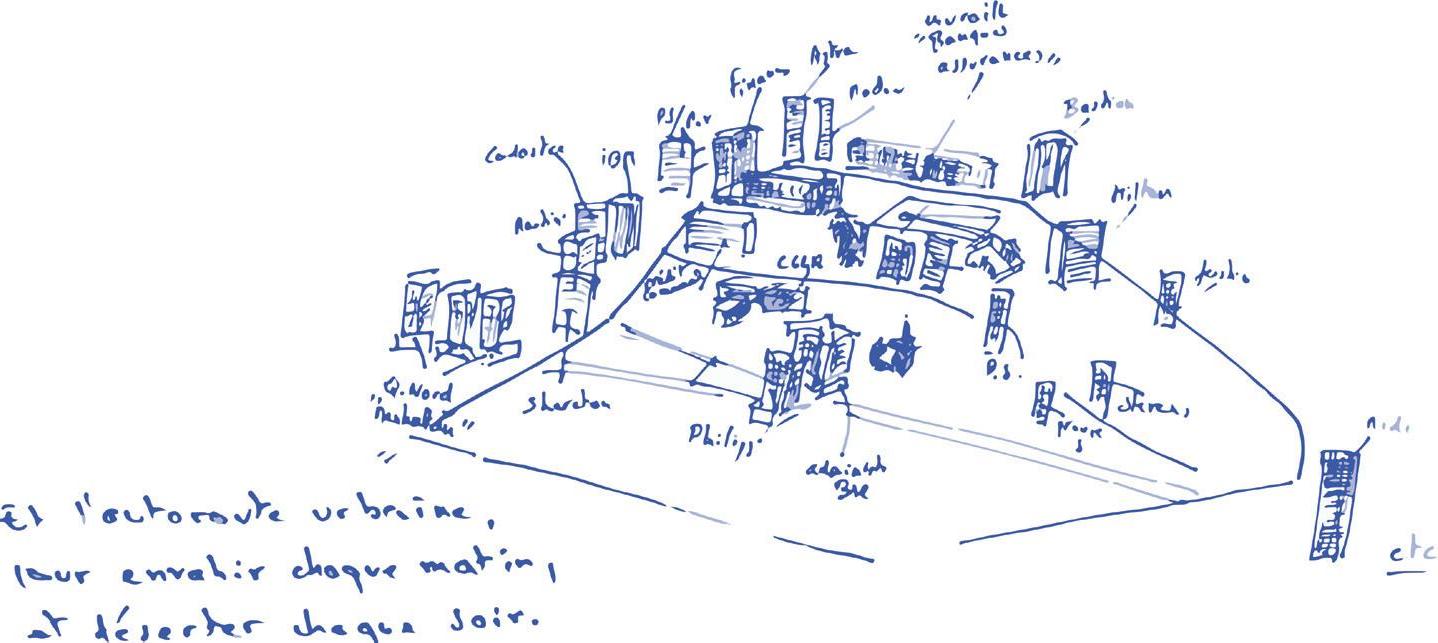

L’accumulation des signes d’une perte d’identité allait encore s’accentuer à l’approche de l’exposition universelle de 1958. Bruxelles s’abandonne à une fièvre de modernisation sans précèdent. Elle s’ouvre aux valeurs américaines : l’automobile doit passer partout et la Grand Place de Bruxelles devient le plus beau parking du monde. Voies de circulation rapide, tunnels, parkings. Les arbres des grandes avenues sont abattus celles-ci deviennent des autoroutes urbaines. La ville léopoldienne est impitoyablement adaptée au « trafic moderne ». Une série de bâtiments « style moderne » y donne un ton d’un gout nouveau : des tours, des ruptures d’échelle partout, n’importe où, et n’importe comment…

Terrassement, muraille, rampes, plateaux, surplombs, porte à faux et souterrains ont massacré la colline, éradiqué son histoire, effacé le sol. On a créé un désert minéral au cœur de la cité. Ce désert traverse la ville : du quartier Nord à la zone Europe, une « coulée continue » de 3km de bureau.

la Bruxellisation

Le mouvement amorcé au XIXe siècle s’est accentué, l’alliance de la spéculation et des intérêts immédiats des possédants, privés ou institutionnels, a continué à façonner Bruxelles: il aboutit à une ville conçue comme carrefour commercial, administratif ou de loisirs, évoluant vers l’apparition de zonings pour chacune de ses activités, bureaux, centres commerciaux ou de loisirs, quartiers d’habitations ; ville transformée au coup par coup sans véritable réflexion urbanistique,

évoluant sans planification, au gré des occasions ou opportunités et, dans le souci de contenter chacun, les commerçants, les automobilistes, les fonctionnaires et les employés navetteurs, ou même la ligue esthétique belge qui préfigurait les groupes de pression, mais surtout les propriétaires désireux d’attirer vers leurs biens les investissements ; ville conçue comme outil de progrès, comme instrument d’enrichissement, comme bassin d’emploi, et beaucoup moins, sinon jamais, en termes de valeurs de convivialité, de mémoire, de projet de société, d’identité ou de culture. Ce phénomène n’a rien d’exceptionnel aux USA, mais apparaît comme inacceptable sur le vieux continent. Il a trouvé son appellation : « bruxellisation » 5. Il est d’autant plus inquiétant qu’il touche une ville qui accueille les institutions de l’Europe unie, en construction. Bruxelles a ainsi désigné pendant près de vingt ans, un patchwork institutionnel, humain, social, urbanistique, une entité à l’identité insaisissable et multiple, atteinte par un processus de dégradation identitaire qui touche les liens à la fois sociaux et culturels qui créent la ville traditionnelle.

De nombreux architectes et urbanistes bruxellois ont tenté de réfléchir sur le futur de cette ville morcelée, donnant naissance, dans les années 1995, à un premier plan d’aménagement de la ville : Le Plan Régional Directeur (PRD) qui donnera un fil conducteur à la rénovation de la ville.

fig7 cartuywels, vincent. 2004 «comme à new-york» in in change – Brussels caPital of euroPe. collectif, 2004, Prisme éditions. P.20

5 demey thierry. Bruxelles. chronique d ’ une caPitale en chantier, t. 2. : de l ’exPo 58 au siège de la c.e.e. Brussel, cfc-éditions/Paul legrain,1992

chapitre ii : un plan régional de développement (prd) pour imposer une mixité et retrouver l ’ urBanité

création du plan régional de développement pour plus de mixité

La mixité était le maître mot du plan initial de développement de Bruxelles : sans s’opposer aux fonctions tertiaires, il instituait des charges d’urbanisme, obligeant les investisseurs à s’impliquer davantage dans le processus de rénovation ou de construction de logements dans la ville. Les pouvoirs régionaux s’activèrent aussi pour que le Quartier Nord puisse être rebâti rapidement d’immeubles de bureaux de gabarit « raisonnable »et de logements. Une hypothèque pesait en outre sur les constructions qui bordent le canal passant à l’ouest de Bruxelles, que l’on envisageait d’élargir en vue de l’adapter au trafic des barges de 2000 tonnes. La Région renonça officiellement à ce projet. Des immeubles de bureaux et quelques logements sont ainsi apparus, le long du Canal, tandis que le boulevard Léopold II, délaissé pendant un quart de siècle suite à la construction du viaduc, faisait l’objet d’une rénovation et voyait s’installer une zone tertiaire. Enfin, l’arrivée du TGV à Bruxelles avait avivé les appétits des entrepreneurs : ils avaient acquis la plupart des terrains, et, tout comme la SNCB, envisageaient de monter là de grandes opérations immobilières. Les contraintes d’un plan particulier d’aménagement, de réduction de parkings et de gabarit d’immeuble limitèrent les possibilités de développement de ce quartier. La crainte d’un nouvel échec comparable à celui du Quartier Nord, lié à la fluctuation permanente de la demande, ainsi que l’influence des groupes de pression ou comités de quartiers ont fortement déterminé toutes ces orientations.

Certes, Bruxelles ne se réduit pas à son rôle européen, mais la manne de la présence des institutions internationales constitue une source de richesse et d’évolution rapide, qui en fait un cas singulier dans les villes de taille comparable. Son territoire recèle des potentialités très nombreuses, dont bien peu ont été mises à jour dans une perspective à long terme. Sa population ne sera pas la même dans vingt ans. De plus en plus peuplée d’immigrants européens,

riches, et non européens, qui le sont beaucoup moins, elle offre une composition sociale très contrastée. Fait unique, à la différence d’autres villes comparables, elle abrite sa population la plus riche en périphérie, ou même dans les régions voisines. De ce fait, elle connaît moins les zones de non-droit qui caractérisent les banlieues. Le vote des étrangers n’étant pas encore institué, le poids de la nouvelle population dans les décisions ne se perçoit pas encore mais, à la deuxième génération, il fera très brusquement basculer les anciens jeux de pouvoir. Quoiqu’on y parle couramment une vingtaine de langues, la minorité flamande poursuit toujours un combat identitaire afin d’y garder une prépondérance culturelle économique. Elle continue de redouter l’envahissement des francophones faisant « tache d’huile » en périphérie. La bourgeoisie francophone, qui a toujours manifesté une franche désinvolture culturelle, une indifférence identitaire caractéristique et une capacité d’évasion vers l’est, a continué sa progression vers le Brabant wallon. Revendiqué par les uns, abandonnée par les autres et peuplée de plus en plus de nouveaux arrivants, Bruxelles ayant un faible attachement à ses racines historiques semble plus que jamais se complaire dans une sorte d’état de perte d’identité.6

En 1995 un premier Plan Régional de Développement (PRD) est proposé7. Le plan sera le fil directeur de la Région de Bruxelles-Capitale. Il devait trouver une solution pour l’exode urbain et la destruction de la ville, trouver un juste milieu entre la place des bureaux et du logement et la revitalisation des noyaux commerciaux8 . Le PRD aura seulement un titre indicatif mais non règlementaire.9

Le PRD de 1995 sera actualisé en 200210. Il y sera ajouté la notion de zones-leviers. Ces zones seront mises en œuvre par des schémas directeurs définissant 12 priorités. Le plan devait alors :

· assurer à la Région une population diversifiée, en renforçant l’intégration sociale des personnes fragilisées, en stabilisant les habitants dans les quartiers et en encourageant le retour à la ville ; · favoriser un développement économique durable et générateur d’emplois pour les

6 change – Brussels caPital of euroPe. collectif, 2020, Prisme éditions, P.303 7 « Plan régional de déveloPPement (Prdd) » : httPs://PersPective.Brussels/fr/Plans-reglements/Plans-strategiques/Plan-regional-de-develoPPement-Prd (consulté le 09 juillet 2021)

8 IbIdem 9 IbIdem 10 arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-caPitale du 12 sePtemBre 2002 arrêtant le Plan régional de déveloPPement. PuBlié au moniteur Belge du 15 octoBre 2002.