Agro magazine

VERDE SEMILLA

Innovaciones tecnológicas en la agricultura: drones, sensores y agricultura de precisión PAG 13

VERDE SEMILLA

Innovaciones tecnológicas en la agricultura: drones, sensores y agricultura de precisión PAG 13

Cáctus y suculentas: supervivientes del desierto PAG 27

EDICIÓN 14 AGRO

OCTUBRE 2025/ $500

Descubre la empresa highlight de la edición

https://maps.app.goo.gl/scpmQJZfkS7ksERf8

https://maps.app.goo.gl/kXgqNr4fWFZQYTWm7

https://maps.app.goo.gl/aoapJZn4YtST8Gqr6

https://maps.app.goo.gl/xZ3szAHYea76u4a68

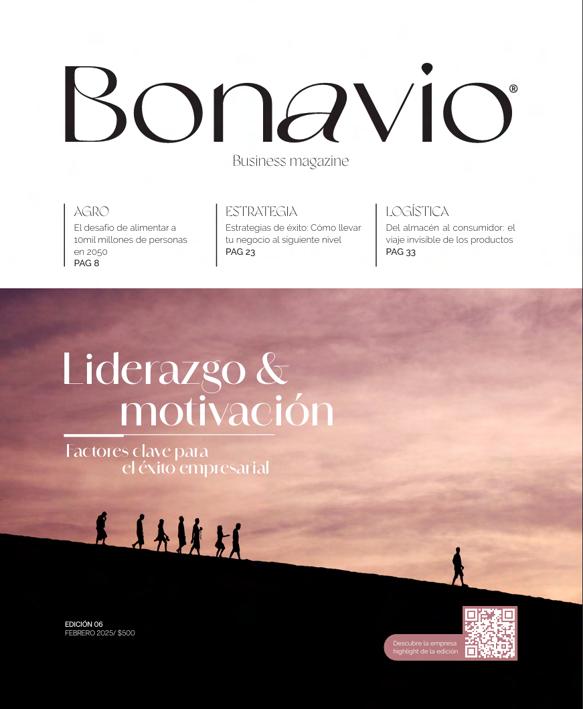

Octubre llega con un aire de transformación, un mes que nos invita a mirar tanto al pasado que nos ha formado como al futuro que estamos construyendo en el campo mexicano. Entre aromas de tierra húmeda y hojas que crujen bajo los primeros vientos otoñales, recordamos la fuerza de nuestras raíces y la importancia de innovar sin perder nuestra identidad.

En esta edición, exploramos “El poder de las semillas nativas”, un artículo que nos recuerda que la riqueza del agro no solo está en la productividad, sino en la diversidad que nos permite resistir y florecer frente a los desafíos climáticos y sociales. Cada semilla es un legado, un vínculo con nuestra historia y una promesa para quienes cultivarán mañana.

Pero no solo nos detenemos en la tradición: la innovación también marca el rumbo del campo. Con “Innovaciones tecnológicas en la agricultura: drones, sensores y agricultura de precisión”, descubrimos cómo la

ciencia y la tecnología nos permiten optimizar recursos, proteger el medio ambiente y garantizar cosechas más seguras y eficientes. La agricultura del futuro no es un sueño lejano, sino una realidad que se construye hoy.

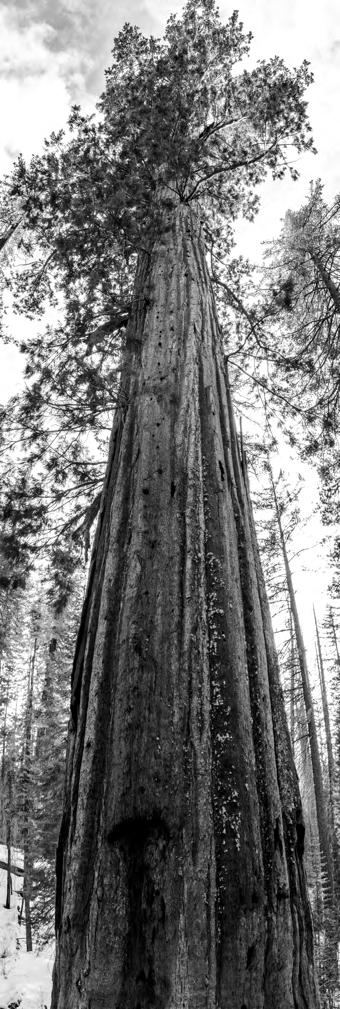

Y para cerrar nuestra mirada, volteamos hacia los gigantes silenciosos con “Árboles monumentales: gigantes que cuentan historias”. Estos guardianes de la memoria del paisaje nos enseñan paciencia, resiliencia y la belleza de lo que perdura. Sus troncos milenarios nos recuerdan que, en el agro como en la vida, lo que crece despacio deja huella profunda.

Acompáñennos en esta edición de octubre, donde celebramos la unión de tradición, innovación y memoria. Cada semilla, cada sensor, cada árbol nos invita a cultivar un futuro consciente, fuerte y lleno de historias que merecen ser contadas.

¡Bienvenido a la edición 14!

Redacción Bonavio

infoestratia@estratiahc.com

VERDE Pág 9-21

Pág 22-39

Pág 40-53

DIRECTORIO:

CASA EDITORIAL: VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A DE C.V.

CONCEPTO Y DISEÑO EDITORIAL: BONAVIO BY VIGO

REDACCIÓN:

FERNANDA FIGUEROA

JORGE GUTIERREZ

DISEÑO EDITORIAL:

FERNANDA FIGUEROA

JORGE GUTIERREZ

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Año 2025 No. 14, BONAVIO® es una publicación mensual editada y publicada por VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A DE C.V., con domicilio en Real de Acueducto 300 piso 21 D1, Puerta de Hierro. 45116 Zapopan Jalisco. Tel: 33 120 03080 Editor Responsable: María Fernanda Figueroa Barragán. Tel 449 105 3989. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2024-05171473400; Certificado de Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación; Responsable de la última actualización: María Fernanda Figueroa Barragán, fecha de última modificación 29 de OCTUBRE de 2025. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta Edición de BONAVIO®, sin autorización expresa y por escrito por parte del Consejo Directivo de VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A, VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A , no se identifica con las opiniones expresadas por sus lectores, colaboradores o autores en cualquiera de los artículos o secciones de la revista BONAVIO®, al igual que no se responsabiliza por la información publicada en las encuestas publicadas en su contenido ya que son una muestra de la opinión pública y no representan necesariamente la opinión de la población en general, siendo responsabilidad directa de la metodología implementada en estas las casas encuestadoras que las realizan, por lo que los lectores deben evaluar los resultados de las encuestas por su cuenta.

Human Capital

Human Capital todos sus procesos de optimización de capital humano.

Diseñamos soluciones a la medida. Implementamos procesos, tecnología y consultoría especializada para gestionar y mejorar el talento de su empresa buscando la excelencia corporativa.

Encuéntranos en:

Aguascalientes, Ags. (449) 428 62 91

Estratia Human Capital Recursos Humanos

Estratia Human Capital info@estratiahc.com estratiahc.com

Por: Juan Pablo Rodríguez Galicia

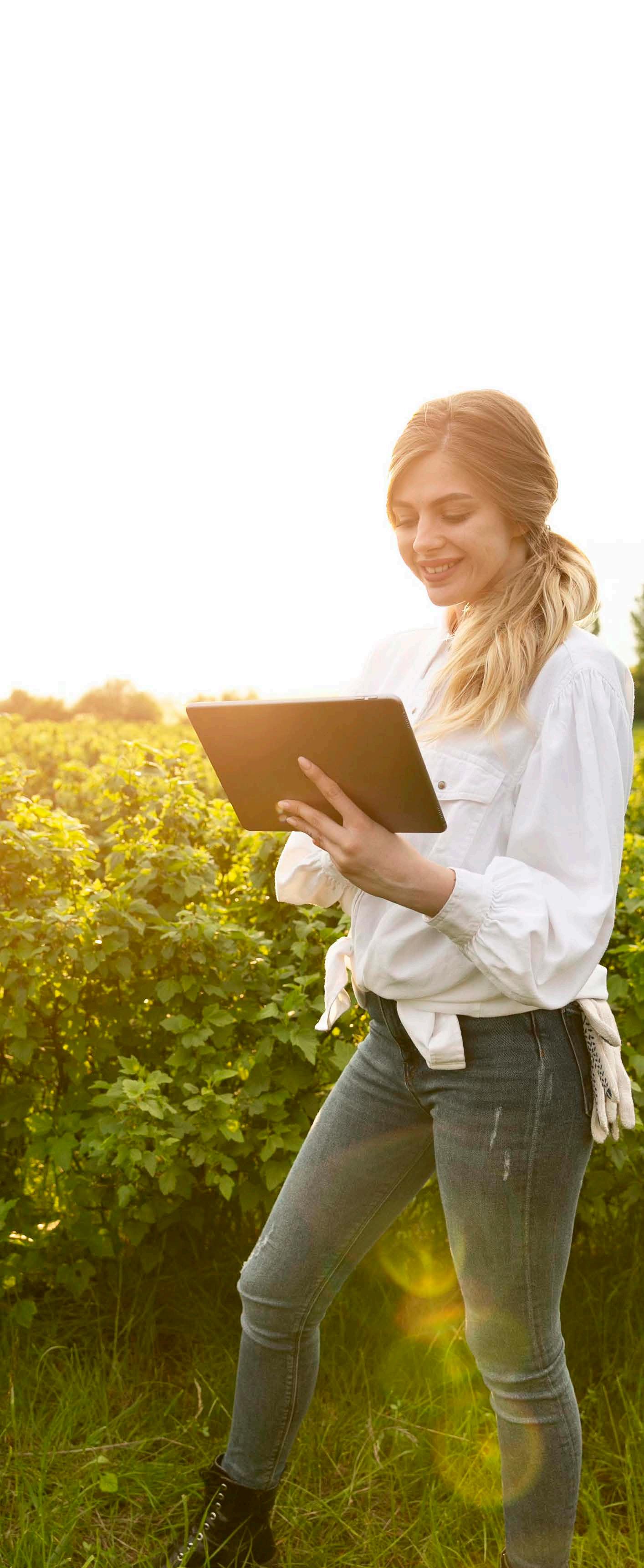

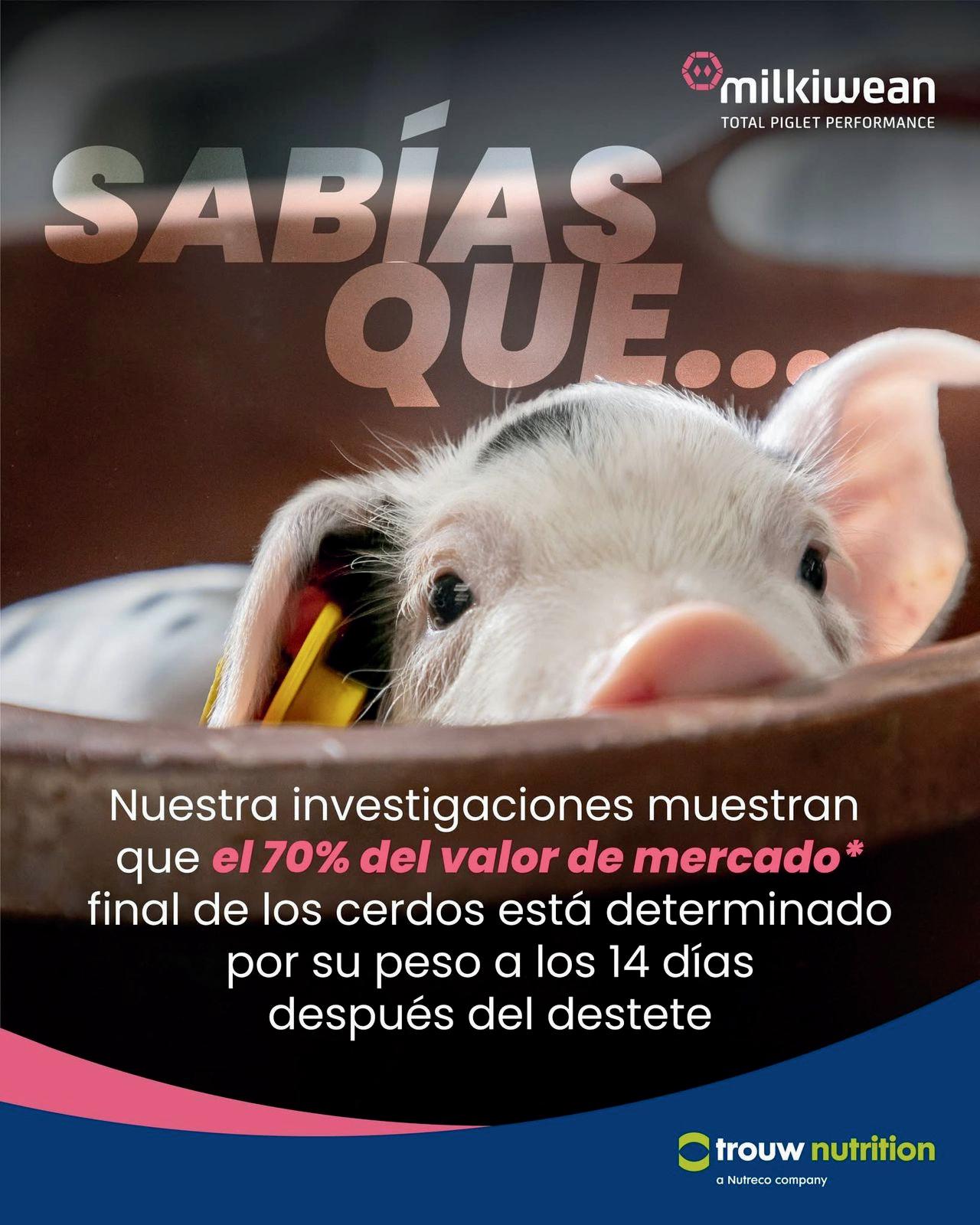

La agricultura está atravesando una transformación profunda impulsada por la tecnología es importante entender que atrás quedó la idea de que el campo es un sector tradicional y poco dinámico, ya que hoy, herramientas como los drones también los sensores inteligentes y por último pero no menos importante los sistemas de agricultura de precisión permiten a los productores optimizar recursos, al igual que aumentar la productividad y por último tomar decisiones basadas en datos, y tomando en cuenta experiencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021) señala y nos indica que la digitalización agrícola es clave para garantizar la seguridad alimentaria y producir más con un uso sostenible de los recursos.

Uno de los avances más visibles es el uso de drones agrícolas, ya que estos dispositivos permiten obtener imágenes aéreas de alta resolución, a su vez medir niveles de humedad y hasta identificar plagas o evaluar el estado de los cultivos. Su principal ventaja es la de su capacidad de cubrir grandes extensiones en poco tiempo, de esta forma se genera información que antes requería días de

obtener a través de inspección manual. Para McKinsey & Company (2020), el uso de drones puede reducir hasta un 30% los costos asociados a monitoreo y tratamiento de cultivos y sobre todo grandes superficies.

Los sensores IoT (Internet de las Cosas) son otro elemento fundamental y además muy útil en esta revolución. Estos dispositivos se instalan en el suelo, al igual que invernaderos, maquinaria o en casos recientes y últimamente en los

animales, de igual forma permiten medir variables como la temperatura, también la humedad y por último la calidad del suelo o el consumo de agua. Con esto en mente y también con esta información en tiempo real, los agricultores pueden ajustar el riego, igual que la fertilización o manejo animal según las necesidades específicas del momento. Zhang y Pierce (2013 )al final destacan que este enfoque lleva a una producción más eficiente y reduce el desperdicio de recursos naturales.

Todos estos avances se integran en lo que se conoce como agricultura de precisión, una metodología que utiliza datos geoespaciales, sensores, inteligencia artificial y analítica avanzada para mejorar cada decisión en el proceso productivo. En lugar de aplicar fertilizante de manera uniforme, por ejemplo, la agricultura de precisión permite aplicarlo únicamente donde el suelo lo requiere, lo cual mejora el rendimiento y reduce el impacto ambiental. Un reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2019) indica que los agricultores que adoptan esta técnica han incrementado sus rendimientos hasta en un 15%, dependiendo del cultivo y la región.

Hay que sumar que además de sus beneficios productivos, estas tecnologías como tal también fomentan la sostenibilidad, ya que la reducción de insumos, sumado a el uso eficiente del agua y por último la disminución de pérdidas contribuyen a un modelo agrícola más responsable con el medio ambiente. Esto es especialmente relevante en un contexto actual, donde el cambio climático afecta cada vez más los ciclos de cultivo en el país y el mundo

Al final los drones, sensores y agricultura de precisión representan el futuro del sector agrícola. Estas innovaciones permiten producir más con menos recursos y a su vez mejorar la rentabilidad con el fin de avanzar hacia una agricultura sustentable y basada en datos. Como conclusión se podría decir que los productores que integren estas herramientas estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos alimentarios globales.

Fuentes:

C FAO. (2021). The State of Food and Agriculture 2021. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

McKinsey & Company. (2020). Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth.

USDA. (2019). Precision Agriculture and the Future of Farming. United States Department of Agriculture.

Zhang, N., & Pierce, F. J. (2013). Agricultural automation: Fundamentals and practices. CRC Press.

Foto: Unsplash

Varmus Suite, un software que ofrece una tecnología escalable y adaptable para mejorar el control del proceso de nómina y la gestión del personal, compuesta de módulos independientes que se complementan entre sí

Por: Marina Ivette MP

El pastoreo rotacional se está volviendo popular como una forma smart de subir la producción en la ganadería mientras se cuida el suelo, que a menudo termina hecho trizas con otros métodos. En vez de dejar a las vacas o ovejas todo el tiempo en el mismo pedazo de tierra, como en el pastoreo continuo, aquí divides el rancho en parcelas y mueves el ganado de un lado a otro con un plan bien pensado. Así, las plantas tienen chance de reponerse, el suelo se pone más fuerte y no desperdi cias el forraje. La FAO en su informe del 2020 dice que esto no solo hace la producción más sostenible, sino que también ayuda a los ranchos a aguantar mejor los golpes del cambio climático, y la verdad, en estos tiempos locos con el clima, eso vale oro.

Lo que más salta a la vista con esta técnica es cómo revive el suelo. Al rotar el ga nado justo a tiempo, sus pisadas rompen la costra y el estiércol actúa como abono gratis, atrayendo raíces más profundas y acumulando materia orgánica que retiene humedad. Allan Savory, el gurú del manejo holístico, argumenta que rotaciones bien hechas pueden hasta revertir la desertificación y hacer que el suelo chupe más agua (del Savory Institute, 2013). Yo lo he visto de cerca en unas estancias en Durango: los potreros con rotación lucen verdes y mullidos, con pastos tupidos, mientras que los de pastoreo viejo parecen calvos y duros como piedra, y eso me hace pensar que a veces lo simple es lo que funciona.

Otro plus grande es cómo explota la productividad del forraje. Estudios del USDA del 2018 muestran que en praderas rotadas, el rebrote es más veloz y hay más variedad de plantas, lo que significa animales con mejor pinta, ganancia de peso rápida y, para los lecheros, ordeños más estables sin tanto grano extra. En un rancho que visité en Zacatecas, los dueños que cambiaron a rotación me contaron que ahora sostienen más cabezas de ganado sin que la tierra grite auxilio – un cambio que les ahorró un dineral en suplementos.

Foto: Unsplash

Además, repercute en la salud de los bichos. Cambiar de potrero rompe los ciclos de parásitos, bajando infecciones y haciendo que el ganado esté más a gusto, sin tanto estrés. Y como estás más pendiente, pillas rápido si uno cojea o actúa raro, lo que corta de raíz problemas mayores y reduce el uso de antibióticos, que a la larga contaminan todo.

Claro, armar un sistema de pastoreo rotacional no es soplar y hacer botellas: hay que calcular cuánto descanso necesita cada parcela, cuántos animales por área, dónde poner el agua y cómo van los ciclos de las pasturas. Pero, ¿sabes? Los pros a mediano plazo – como costos más bajos y un rancho más resistente – hacen que valga la pena el esfuerzo inicial. Es como invertir en un seguro ecológico.

Al cabo, el pastoreo rotacional va más allá de una mera técnica para sacar más carne o leche; es una visión completa que junta lo que quiere el ganadero con el cuidado del entorno. Al sanar el suelo, potenciar pastos resistentes y velar por los animales, crea un modelo que dura y no agota. Para cualquiera lidiando con los retos de la ganadería actual, pasarse a esto deja de ser un “quizás” y se vuelve un must estratégico.

Fuentes:

FAO. (2020). Pasture and forage resource profiles. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Savory Institute. (2013). Holistic Management: A Commonsense Revolution to Restore Our Environment. Island Press. USDA. (2018). Grazing Management and Sustainability. United States Department of Agriculture.

Foto: Unsplash

AUDITORÍA IMPUESTOS

PLANEACIÓN FISCAL Y ASESORÍA LEGAL

SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT CONTABILIDAD

Por: Ma.Guadalupe Gabriela Galicia Hernández

Podemos ver a las semillas nativas son un verdadero tesoro en la agricultura ya que cuida el planeta y la variedad de la vida, sin exagerar. Lo que las hace únicas es cómo se han curtido durante siglos o milenios en sus propios rincones del mundo, adaptándose a todo: sequías, bichos y tierras que no perdonan. A diferencia de esas híbridas o patentadas que venden las grandes compañías, estas se reproducen solas, permitiendo que los campesinos las siembren, elijan las mejores y las pasen de mano en mano por generaciones. La FAO en su reporte del 2021 insiste en que esta mezcla genética es clave para que el sistema de comida mundial no se venga abajo con los cambios que vienen.

Lo que más me alucina es su superpoder para adaptarse al entorno. Evolucionando pegadas a su tierra, ganan resistencia natural a climas locos y enfermedades del barrio, lo que corta la adicción a químicos y abonos caros, bajando gastos y dejando menos huella en el ambiente. Un estudio en el Journal of Agronomy and Crop Science (Kahane y equipo, 2013) apunta que cultivos con semillas locales aguantan mejor los rendimientos en años secos o raros, sin tanto drama. Cuando estuve en Oaxaca charlando con productores de maíz, me decían que sus variedades criollas resistían lluvias caprichosas mientras las comerciales se iban al traste, y eso te hace valorar lo que la naturaleza arma sola.

Otro punto clave es el lado cultural, que no es moco de pavo. Cada semilla no es solo una planta; lleva historias, sabores y costumbres que definen a un pueblo entero. En México, por caso, hay más de 60 tipos de maíz nativo, cada uno atado a fiestas, recetas de la abuela y trucos antiguos.

Como dice la CONABIO en 2020, si se pierden, se va un pedazo de esa herencia viva que no se recupera con nada.

Además, dan independencia a los agricultores de verdad. Mientras las semillas de marca te atan a comprar año tras año, las nativas las cosechas, las guardas y las mejoras con tu ojo experto, usando selección natural y tips del terreno. Así, los sistemas de cultivo se ponen más fuertes con el tiempo, listos para lo que sea.

Pero ojo, esta joya está en peligro. Los monocultivos masivos y las híbridas han empujado a muchas variedades al olvido. La FAO alerta que en el siglo pasado se fue el 75% de la diversidad agrícola global, un desastre. Por suerte, hay movimientos que dan esperanza: bancos de semillas en comunidades, trueques entre vecinos y campañas como Seed Sovereignty que las protegen, multiplican y mantienen en circulación.

Al final, las semillas nativas van más allá de lo agrícola; son base para ecosistemas resistentes, libertad campesina y un legado cultural. Cuidarlas es jugársela por una agricultura variada, que aguante y mire al futuro. Para mí, apostar por ellas es invertir en lo que realmente cuenta: tradición, comida segura y un planeta que no se agote.

Fuentes:

CONABIO. (2020). Diversidad agrícola y patrimonio biocultural en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

FAO. (2021). The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Kahane, R., Hodgkin, T., et al. (2013). Agricultural biodiversity for sustainable nutrition and food security. Journal of Agronomy and Crop Science, 199(1), 7–11.

Foto: Unsplash

ALMACENAJE

Por: A.R.C

Siempre me ha dejado boquiabierto cómo los cactus y las suculentas se las arreglan para florecer en sitios donde todo lo demás se rinde al calor y la sequedad. En desiertos donde el sol quema como si no hubiera mañana y las lluvias brillan por su ausencia durante meses, estas plantas siguen ahí, verdes y tiesas, como si nada les afectara. Su truco radica en un montón de adaptaciones que las convierten en expertas en supervivencia pura. Nobel en su libro del 88 explica que han armado mecanismos fisiológicos complicados para lidiar con tierras áridas, suelos raquíticos, calores infernales y humedad que escasea.

Una de las cosas que más me impresionan es cómo almacenan agua como si fueran camellos vegetales. Las suculentas la guardan en hojas gordas, tallos o raíces durante esas ráfagas cortas de lluvia, aguantando semanas o meses sin una gota más. En los cactus, el tallo hace de depósito principal, y las hojas se volvieron espinas para no evaporar tanto. Esas espinas no solo espantan a los animales, sino que atrapan rocío del

aire fresco de la noche. En el desierto de Sonora, he oído de primera mano cómo las del sahuaro condensan gotitas que la planta chupa despacito, un detalle que me hace pensar en lo lista que es la naturaleza.

Otro detalle genial es su fotosíntesis tipo CAM, o Metabolismo Ácido de las Crasuláceas. Al revés de las plantas normales, abren los estomas de noche para no perder agua con el solazo del día. Nyffeler y Eggli en un artículo del 2010 lo llaman una de las adaptaciones más eficaces para sequías eternas – un ejemplo brutal de cómo la evolución improvisa en los peores escenarios, y a mí me encanta porque muestra que no todo es fuerza bruta en la vida.

Pero no solo son héroes ecológicos; tienen un rol cultural y económico que a veces se nos olvida. En México, el nopal va más allá de ser resistente: es emblema nacional, comida diaria, remedio casero y hasta forraje para el ganado. En los mercados, la gente dice que “del nopal no se tira nada”, y créeme, es verdad – lo he visto en ferias locales donde

Foto: Unsplash

venden desde tunas hasta nopales en escabeche.

Últimamente, las suculentas han invadido ciudades globales: balcones, despachos y jardines eco, por su look minimal y cero drama en cuidados. Con un mundo que sufre sequías peores y agua que se hace cada vez más escasa, estudiar y proteger estas plantas ya no es hobby de botánicos; es fuente de ideas reales. Ofrecen tips para agriculturas más ahorrativas y manejos de agua que aguanten climas locos. Quizás, en su quietud y aparente pasividad, esconden una de las lecciones más chulas sobre resiliencia natural.

Fuentes:

Nobel, P. S. (1988). Environmental Biology of Agaves and Cacti. Cambridge University Press.

Nyffeler, R., & Eggli, U. (2010). A farewell to the cactus family? Molecular phylogenetics and its implications. American Journal of Botany, 97(1), 1–21.

2025

Por: Brunela Zermeño Ochoa

Propagar plantas no es solo técnica; es como heredar un pedazo de jardín de tu abuela y verlo crecer de nuevo en tu balcón. Recuerdo cuando intenté con un esqueje de geranio que saqué de una maceta olvidada en el patio: al principio se marchitó un poco, me entró pánico, pero con un vaso de agua y sombra parcial, ¡dos semanas después ya tenía raíces blancas como hilos! Para el que anda en macetas por hobby, esto es puro experimento casero; para un campesino de verdad, es salvar variedades antiguas sin gastar en viveros caros.

Empecemos por los esquejes, que son mi debilidad porque fallan poco si no te pasas de listo. Cortas un tallo sano —digamos de una suculenta o un tomate cherry—, lo metes en tierra húmeda o agua, y esperas. No es brujería: el fragmento copia exacto a la madre, con el mismo color loco de flores o ese dulzor en la fruta. Hartmann y sus compañeros lo detallan en su libro de 2011: clonación perfecta, ideal para no perder híbridos raros. Yo lo probé con una buganvilla morada y ahora tengo tres iguales en la terraza.

Con las semillas, la cosa cambia: aquí entra la ruleta genética. Plantas una de manzano silvestre y puede salir más resistente o con frutos distintos. Es más lento, sí —algunas necesitan un invierno fingido en la nevera o scarificación con lija—, pero vale para conservar lo nativo. La FAO en su reporte de 2020 insiste en que sin semillas variadas, los cultivos se vuelven frágiles ante plagas. En mi caso, con albahaca tailandesa, usé una bandeja de yogur reciclada, mantuve la tierra como esponja mojada, y brotaron en diez días. ¡Olor a gloria!

El acodo me salvó con una higuera que no enraizaba de esqueje. Doblas una rama baja, la cubres de tierra sin cortarla de la madre, y en un mes tiene raíces propias. Perfecto para rosales trepadores o vides; Hartmann et al. (2011) dicen que el éxito roza el 90% en plantas woody que odian los cortes limpios. La separas y ya está lista para trasplante, sin dramas de adaptación.

Y el injerto... eso ya es cirugía vegetal, pero qué resultados. Une un patrón duro contra sequía con un injerto de naranjas jugosas. En cítricos y viñedos es el pan de cada día, según la FAO (2020). Un amigo lo hizo con manzanos: raíz de un árbol enano y copa de gala, ¡y cosecha en balde!

Al cabo, todo se reduce a vigilar como halcón: un día llueve demasiado, al otro el sol quema. Ajustas, pruebas, a veces pierdes una planta y aprendes. Cada raíz nueva me hace sonreír, recordándome que el verde no se acaba si le das chance.

Fuentes:

FAO. (2020). The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T., & Geneve, R. L. (2011). Plant Propagation: Principles and Practices (8th ed.). Prentice Hall.

Foto: Unsplash

OCTUBRE 2025 29

Por: E.R.D

Las orquídeas. Entrar a un invernadero lleno de ellas es como colarse en una galería de arte viva: pétalos que parecen de porcelana, colores que van del blanco fantasma al púrpura casi negro, y un perfume que te pega suave, como un secreto. La primera que me dejó boquiabierto fue una Cattleya en casa de mi tía en Manizales; olía a vainilla con un toque de limón, y la flor duró tres sema nas en la mesa del comedor. Con más de 25 000 especies salvajes y un montón de híbridos que los viveristas inventan cada año, la familia Orchidaceae es un despelote de diversidad (Dressler, 1993, lo cuenta con lujo de detalles). Las hay colgando de troncos en la selva del Chocó, pegadas a rocas en los Andes o hasta en macetas de balcón en Bogotá.

Lo que me flipa es cómo ligan con sus polinizadores. No es un “ven, abeja, toma néctar”; es un en gaño calculado. La Ophrys apifera simula el trasero de una avispa hembra —sí, leíste bien— para que el macho intente copular y se lleve el polen en la cabeza. Dressler (1993) lo llama un baile donde flor e insecto se moldean mutuamente durante millones de años. En mi terraza, una Phalaenopsis atrae polillas nocturnas con su aroma dulce; las veo llegar al atardecer, torpes, y al día siguiente hay polen pegado en las columnas.

Ecológicamente son unas reinas discretas. Muchas viven de epífitas, sin chuparle nada al árbol huésped, solo usando su corteza como andamio. Sus raíces aéreas atrapan agua de la niebla y for man mini-ecosistemas: ranitas diminutas, líquenes, hasta hongos aliados. Cribb (2003) dice que si ves orquídeas sanas en un bosque, el resto anda bien; son como el termómetro verde del lugar.

Cultivarlas ya es vicio mundial. En la feria de Medellín del año pasado, un señor de 70 años me cambió un keiki de Dendrobium por un café. Antes, reproducirlas era cosa de laboratorio; ahora, con la técnica in vitro que Arditti (1992) ayudó a pulir, clonas miles sin tocar la selva. Yo empecé con una vaina de vainilla que compré en el mercado: la abrí, sembré las semillas en agar con banana machacada (sí, como gelatina casera), y en seis meses tenía plantitas. ¡Olor a postre garantizado!

Pero no todo es color de rosa. La motosierra en el Amazonas y el calentamiento global las están acorralando. Recuerdo un viaje a Putumayo: donde antes colgaban racimos de orquídeas, ahora solo troncos pelados. La CITES mete mano regulando el comercio para que no se extingan las raras, porque sacar una planta silvestre es como robarle un pulmón al bosque.

Al final, tener una orquídea en casa es como adoptar un pedazo de evolución. Te obliga a mirar de cerca: ¿está la corteza muy seca? ¿Le da corriente fría? Cada flor que abre es un high five de la naturaleza. Y cuando se marchita, no es fracaso; es recordatorio de que todo ciclo merece respeto.

Fuentes:

Arditti, J. (1992). Fundamentals of Orchid Biology. John Wiley & Sons.

Cribb, P. (2003). The Genus Orchidaceae: An Illustrated Guide. Timber Press.

Dressler, R. L. (1993). Phylogeny and Classification of the Orchid Family. Cambridge University Press.

Foto: Unsplash

Por: Sara Gabriela Bugarín Esparza

El Mercado 20 de Noviembre en Oaxaca! Entrar ahí un sábado temprano es como meterte en una olla hirviendo de vida: el humo del pasillo de las carnitas te pega en la cara, alguien grita “¡chapulines frescos, tostados con limón y ajo!”, y una señora con delantal bordado te ofrece probar un pedacito de queso Oaxaca derretido en una memela recién salida del comal. Yo llegué con hambre y salí rodando, pero con la mochila llena de quelites y una sonrisa que no se me quitaba.

Lo primero que te agarra son los ingredientes que no ves en ningún súper. Un montón de chiles que parecen joyas: chilhuacles negros arrugados como pasas, costeños rojos brillantes, guajillos que huelen a sol seco. El epazote fresco lo reconocés de lejos por ese aroma que te transporta a la sopa de tu abuela. Y los hongos… ¡ay, los hongos de lluvia! En julio, después de la primera tormenta, aparecen los clavitos amarillos y los hongos de cazahuate que una vendedora me juró que “saben a pollo si los sofríes con cebolla”. Según la FAO (2020), todo esto viene de milpas que aún rotan cultivos como hace siglos; no es moda, es supervivencia zapoteca y mixteca.

Me paré frente a doña Lupita, que lleva 40 años en el mismo puesto heredado de su mamá. Mientras pesaba amaranto morado, me soltó la receta de atole de granillo sin que yo preguntara: “Tres cucharones de masa, una rajita de canela, piloncillo al gusto y… ¡paciencia, mijo!”.

CONABIO (2022) lo tiene claro: estas charlas son el hilo que cose la tradición; si no, los chavos terminarían comiendo solo nuggets.

El olor te guía como GPS. Siguiendo el carbón llegás a las tlayudas gigantes: tortilla azul crujiente, asiento untado con la mano, tasajo jugoso, quesillo que se estira medio metro. Pedí una con chapulines —primera vez— y el crunch salado con chile me voló la cabeza. Más allá, un señor moleaba negro en un cazote de barro; el cacao subía dulce y el chile quemaba suave, como abrazo con picardía.

Y no es solo comida: es economía viva. El campesino de la sierra trae su maíz criollo directo, la tejedora de Teotitlán vende sus tapetes de lana teñida con grana cochinilla. INEGI (2021) dice que estos mercados mueven familias enteras sin que una cadena grande se lleve la tajada gorda.

Salí con una bolsa de hierbasanta que olía a campo mojado, un quesillo envuelto en hoja de plátano y la sensación de haber comido historia. Oaxaca no se entiende sin sus mercados; ahí late el pulso: la risa ronca de la vendedora, el siseo del comal, el “¿le pongo más salsa, jefe?”. Es cultura que se mastica, se huele y se lleva en el corazón.

Fuentes:

Balunas, M. J., & Kinghorn, A. D. (2005). Drug discovery from medicinal plants. Life Sciences, 78(5), 431–441. https:// pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16198377/

FAO. (2020). Medicinal plants and their sustainable use. Food and Agriculture Organization of the United Nations. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6e2d2772-5976-4671-9e2a-0b2ad87cb646/content

World Health Organization (WHO). (2019). WHO global report on traditional and complementary medicine. OCTUBRE 2025

servicio

fabricación y embalaje y de alta grafica, con una

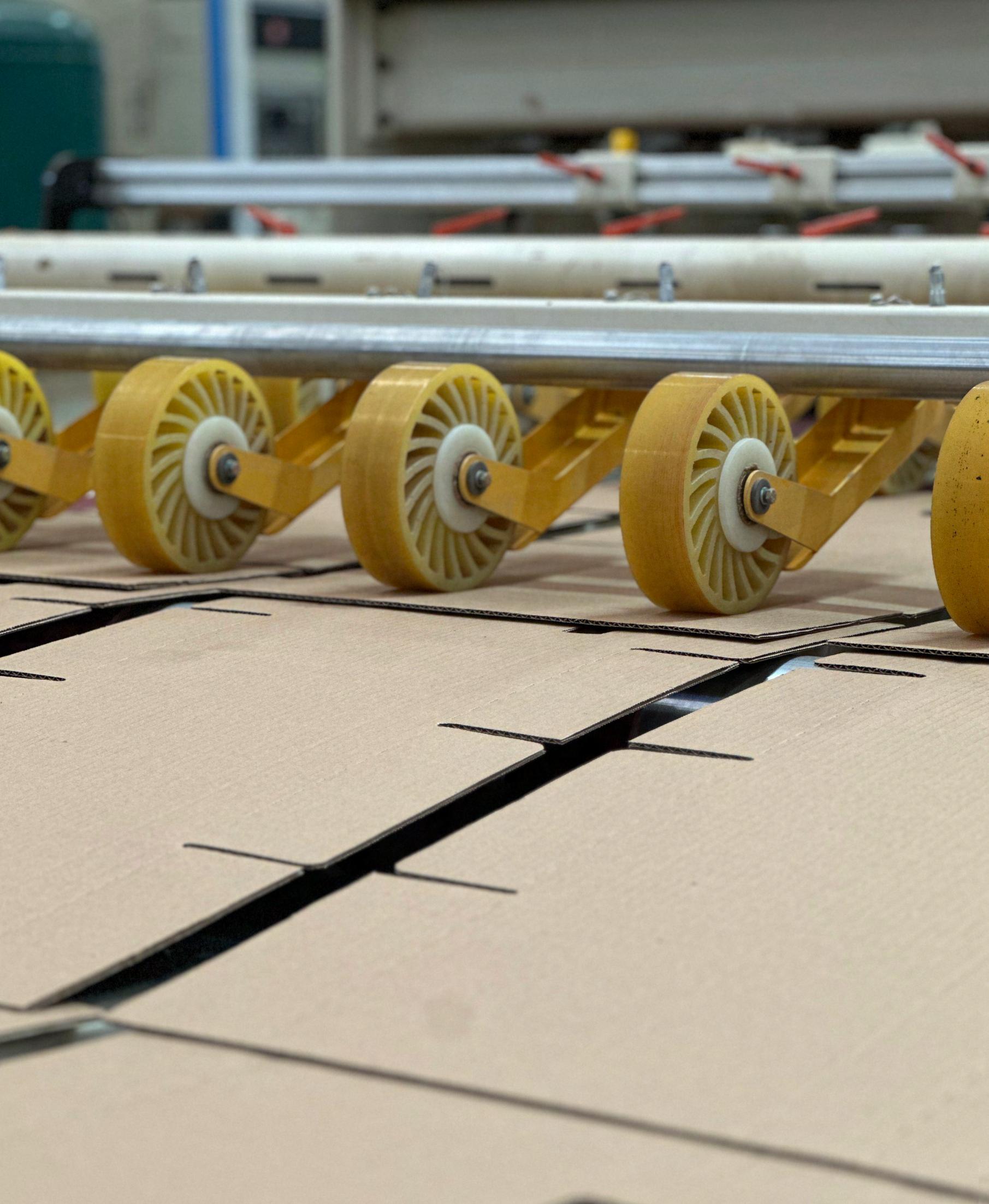

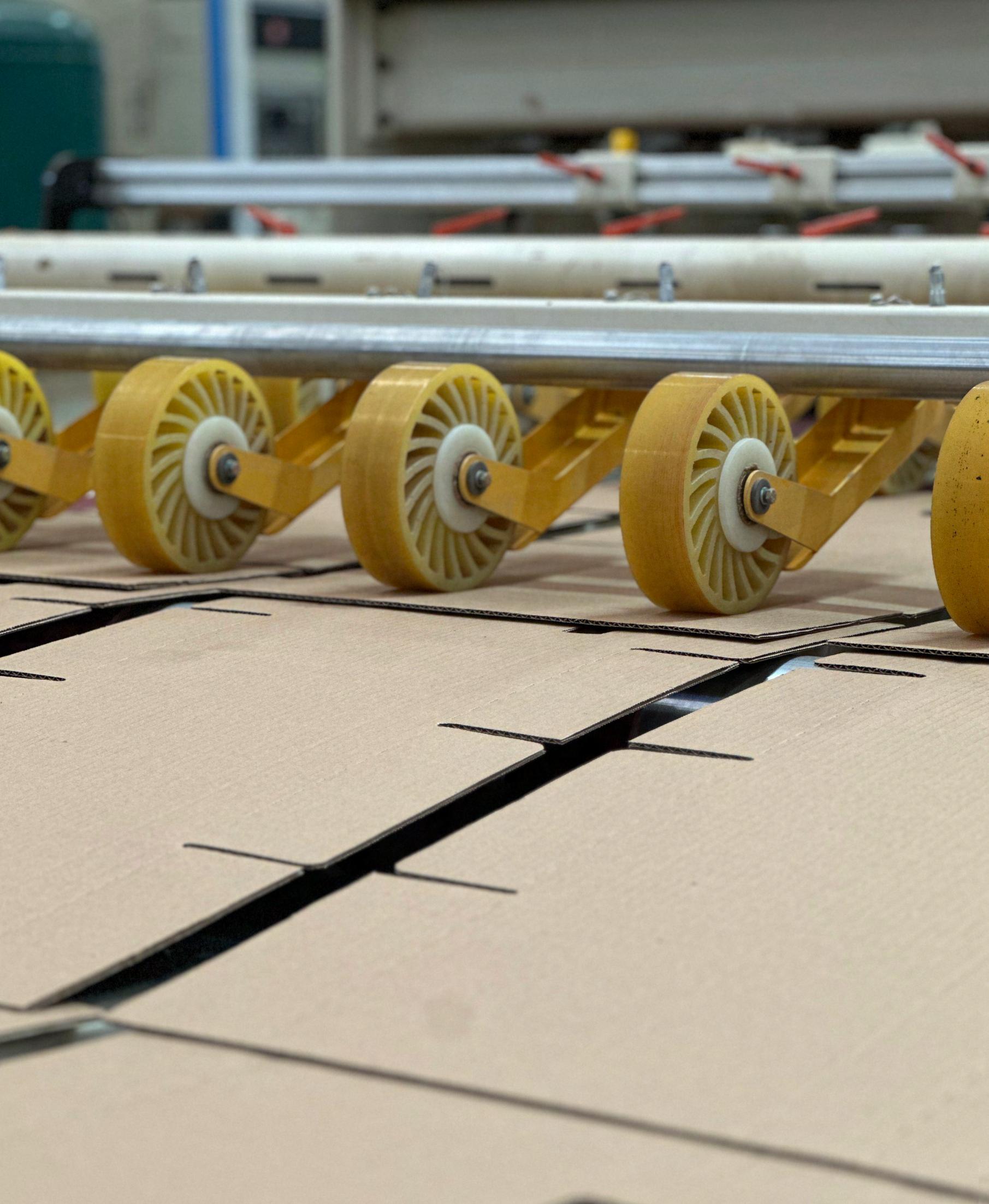

Consolidados como los líderes en servicio en México, en Microcart tenemos más de 28 años de experiencia en la fabricación y transformación de empaque y embalaje de cartón corrugado, en sustratos Blanco y Kraft, resistencias desde SG hasta 81 ECT, con impresión flexográfica de alta grafica, con una capacidad detransformación de 15 mil toneladas mensuales con equipos de ultima de generación, entregando productos de alta calidad.

Av. Carpinteros Nte.126 C.P. 20916

Parque Industrial Chichimeco Jesús María, Aguascalientes, México

Teléfono: +52 (449) 914 14 35

Por: A.R.A

El Árbol del Tule! Entrar al atrio de la iglesia en Santa María del Tule es como toparte con un dinosaurio verde: el ahuehuete ese tiene un tronco que mide 14 metros de diámetro, y para abrazarlo necesitas como 30 personas tomadas de la mano. Yo fui un domingo de mercado; los niños jugaban a las escondidas entre las raíces que parecen serpientes petrificadas, y un señor vendía elotes asados justo debajo de una rama que podría aplastar un camión.

Dicen que tiene más de 2000 años; o sea, vio llegar a los zapotecas, a los españoles con sus caballos, la Independencia, la Revolución… y ahí sigue, impávido (Coder, 2010, cuenta que los anillos de estos viejos registran sequías del siglo XVI como si fueran un diario).

No son solo grandes; son hoteles de lujo para la fauna. En Chapultepec, el ahuehuete de Moctezuma —el que plantó Nezahualcóyotl, según la leyenda— tiene huecos donde anidan carpinteros y hasta murciélagos fruteros. Lindenmayer y su equipo (2014) midieron que una sola secuoya en California alberga más biodiversidad que un acre de bosque joven: líquenes que solo crecen en corteza centenaria, escarabajos que comen madera muerta, búhos que usan cavidades como penthouse.

En lo espiritual, ni hablar. Para los mixes de Oaxaca, el ceiba es la columna del mundo; le ponen ofrendas de copal

y maíz en Día de Muertos. El ahuehuete era “huehuehtli” para los mexicas: viejo viejo, abuelo del agua. CONAFOR (2019) anda registrando estos patriarcas como patrimonio vivo, porque cortar uno es borrar un capítulo de la historia colectiva.

Pero la amenaza es real. En Monterrey, un encino de 400 años lo talaron para ampliar una avenida; la gente protestó, pero ya era tarde. El cambio climático seca los ríos que alimentan raíces profundas, y las plagas nuevas —como el descortezador en pinos— atacan a los debilitados. Hay proyectos chidos: en Yucatán, voluntarios GPS-ean ceibas para un mapa nacional, y en la Sierra Norte de Oaxaca, comunidades mixtecas cuidan sus sabinos con rondas vecinales.

El otro día volví al Tule con mi sobrino. Le conté que cuando yo era chico, el árbol ya era viejo; ahora él lo ve y será viejo para sus nietos. Protegerlos no es romanticismo: es dejar que sigan escribiendo la crónica en verde, anillo a anillo, mientras nosotros aprendemos a leerla.

Fuentes:

Coder, K. D. (2010). Tree Biology and Preservation. International Society of Arboriculture. CONAFOR. (2019). Árboles Monumentales de México: Inventario y Conservación. Comisión Nacional Forestal. Lindenmayer, D. B., Laurance, W. F., & Franklin, J. F. (2014). Global Decline of Large Old Trees. Science, 338(6112), 1305–1308.

Foto: Unsplash

Por: Mauricio Abraham Medrano Tequianes

Foto: Unsplash

¡El bienestar animal en la ganadería no es lujo, es negocio inteligente! Recuerdo cuando visité el rancho de don Chucho en Querétaro: sus vacas brahman pastaban en potreros rotados, moviéndose cada tres días a pasto fresco. “Mira cómo rumian tranquilas”, me dijo mientras una ternera se rascaba contra un poste. Nada de corrales apretados; espacio para trotar, sombra de mezquites y bebederos automáticos que no se atascan. Fraser (2008) lo clava: animales sin estrés dan carne más tierna y leche con mejor sabor.

El espacio es clave. En pastoreo rotacional —como promueve el Savory Institute (2013)—, divides el terreno en parcelas y dejas descansar la tierra. Yo lo probé con unas cabras en mi terreno chico: en lugar de un potrero pelón, ahora tengo cuatro secciones; las cabras entran, comen lo tierno, salen, y el pasto rebota en una semana. Menos parásitos, menos suplemento caro.

Foto: Unsplash

La comida y agua, obvio, pero no cualquier cosa. Don Chucho mezcla silo de maíz con alfalfa y un puñado de sal mineral; sus vacas engordan sin antibióticos de rutina. La FAO (2021) dice que una dieta balanceada corta las diarreas a la mitad. En mi corral, puse un tanque con flotador: las gallinas beben limpio, no en charcos con popó.

Salud: vacunas al día y desparasitación cada tres meses. Un vet me enseñó a palpar ubres para detectar mastitis temprano; un día salvé a una vaca con un masaje y penicilina. Fraser (2008) advierte que el dolor baja la inmunidad; un parto con fórceps mal hecho y adiós fertilidad.

La tecnología me voló la cabeza en una feria ganadera: un collar GPS en una vaca mandaba alerta al celular si cojeaba o no rumiaba. Hemsworth y Coleman (2011) cuentan que con cámaras infrarrojas ves quién come de noche y quién está deprimido. Yo puse una cámara barata en el gallinero; pillé al zorro antes de que entrara.

Pero hay broncas: el vecino intensivo mete 200 borregos en 50 metros cuadrados “para ahorrar”. Resultado: peleas, lisiados, carne dura. Falta capacitación —muchos ganaderos viejos no saben de etología— y leyes flojas que no multan el hacinamiento.

Al final, tratar bien a los animales paga. Mi leche se vende más cara en el mercado orgánico, las cabras dan cabritos sanos, y duermo tranquilo sabiendo que no hay sufrimiento innecesario. Ganadería moderna es esto: respeto que se traduce en billetes y en un planeta que aguanta.

Fuentes:

FAO. (2021). Good Practices for Animal Welfare in Livestock Production Systems. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fraser, D. (2008). Understanding Animal Welfare: The Science in Its Cultural Context. Wiley-Blackwell.

Hemsworth, P. H., & Coleman, G. J. (2011). Human-Livestock Interactions: The Science of Animal Welfare. CABI Publishing. Savory Institute. (2013). Holistic Management: A Commonsense Revolution to Restore Our Environment. Island Press.

Por: María Fernanda SR

¡La ganadería ecológica es como volver al rancho de mi abuelo, pero con ciencia y orgullo! En la finca de doña Rosa, en el Valle de Etla, las vacas jersey pastan en parcelas que rotan cada 48 horas: entran, comen lo verde tierno, pisotean el resto y salen; en 30 días el potrero es un tapete espeso otra vez. Nada de fertilizante químico; el popó y la orina se quedan ahí, alimentando lombrices y hongos que sueltan nitrógeno. El Savory Institute (2013) lo mide: cada hectárea así captura más carbono que un bosque joven. Yo puse cuatro cercas eléctricas portátiles en mi terreno de media hectárea; las cabras lo dejan como campo de golf y el suelo ya no se lava con la lluvia.

El bienestar no es slogan: las vacas de doña Rosa duermen bajo un techo de lámina con ventilación cruzada, beben de un bebedero que llena un panel solar, y comen solo pasto, alfalfa cortada y un puñado de melaza. Nada de promotores de crecimiento; Fraser (2008) dice que el estrés baja la omega-3 en la leche, y efectivamente: la de ellas sabe a crema fresca, no a cartón. Mis gallinas caminan 200 metros cuadrados; ponen huevos con yema naranja fuego y cero antibióticos.

Alimentación local: maíz criollo que siembra el vecino, sorgo que muelo yo, y los restos de cocina van al compost. La FAO (2020) calcula que así cortas emisiones en un 30% comparado con pienso importado. Hice la prueba: un tambo de 200 litros de estiércol líquido fermentado riega dos hectáreas y las plantas crecen como locas sin quemarse.

Económicamente, doña Rosa vende queso artesanal a 180 pesos el kilo en el mercado orgánico de Oaxaca; yo llevo huevos a 80 el docena y se acaban en una hora. Certificación ecológica (la de la SAGARPA) cuesta, pero abre puertas: restaurantes piden factura y repiten. Y la gente pregunta: “¿De verdad las gallinas pican libre?”; les muestro fotos y se van felices.

Claro, no es fácil. Produces menos por hectárea —doña Rosa saca 400 litros de leche al día con 50 vacas; un intensivo saca 1000 con 100—, y hay que aprender: medir proteína del pasto, contar parásitos en heces, mover cercas bajo el sol. Pero el suelo no se agota, las vacas no se enferman cada mes, y el agua de la presa dura más porque el suelo la guarda.

Al final, es ganadería con futuro. Mi sobrino de 10 años ya sabe mover la cerca eléctrica y dice “tío, las vacas están contentas”. Productos que saben a tierra, planeta que respira, y bolsillo que no sufre a largo plazo. ¿Qué más quieres?

Fuentes:

FAO. (2020). Good Practices for Sustainable Livestock Management. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fraser, D. (2008). Understanding Animal Welfare: The Science in Its Cultural Context. Wiley-Blackwell.

Savory Institute. (2013). Holistic Management: A Commonsense Revolution to Restore Our Environment. Island Press.

Foto: Freepik

Por: Arturo Garcés Campos

¡Las aves migratorias son los mochileros extremos del planeta! Imagínate: un charrán ártico que nace en Groenlandia, vuela hasta la Antártida —¡más de 40 000 km ida y vuelta!—, y regresa al mismo islote pantanoso sin GPS ni mapa. Yo lo vi en carne y hueso (o pluma) en la laguna de Chacahua, Oaxaca: miles de playeros semipalmados llegando exhaustos en octubre, con las alas temblando, pero al día siguiente ya picoteando cangrejitos como si nada. Newton (2008) dice que usan el campo magnético como brújula interna; los científicos les ponen anillitos diminutos y los rastrean: uno de Canadá aterrizó en mi playa favorita, ¡había volado 5000 km sin parar!

Orientación de locos. El sol de día, estrellas de noche, hasta el olor del mar las guía. Berthold (2001) cuenta experimentos: meten golondrinas en planetarios falsos y ellas giran hacia “norte” aunque sea una lámpara. En mi azotea puse un bebedero; llegan zarapitos de Alaska en marzo, se bañan, y se van rumbo a la tundra. Uno tenía

un anillo de Colorado: lo reporté online y me mandaron foto del nido donde nació.

Ecológicamente son mensajeros. Transportan semillas en el buche —una gaviota se tragó una de mangle en Chiapas y la cagó en Belice—, polinizan flores altas que las abejas no alcanzan, y devoran moscos a lo bestia. En la ciénega de mi pueblo, los patos llegaban y ¡pum!, adiós plagas de arroz. Pero si no aparecen, es mala señal: deforestaron su parada en Sonora y ahora hay menos.

Amenazas everywhere. En el mercado de Sonora vi redes con pelícanos enredados; la urbanización tapa humedales con fraccionamientos. El cambio climático les mueve la primavera: llegan a Canadá y aún hay nieve, los polluelos mueren de frío. BirdLife International (2020) calcula que una de cada ocho especies migratorias está en la cuerda floja. Mi amigo biólogo puso un GPS en un halcón peregrino: voló de Yucatán a Manitoba, pero chocó contra una torre de telefonía en Texas.

¿Qué hacemos? Reservas como la de Celestún, donde los flamencos rosados bailan sin turistas encima. Corredores: México firmó con Canadá y EE.UU. para no cazar en rutas. Yo participo en conteos ciudadanos: salgo con binoculares un sábado al mes, apunto “12 cigüeñas jabirú rumbo sur”, y los datos van a una base global.

El año pasado, un vencejo que anillé de polluelo en mi patio volvió… ¡con su propia cría! Verlo girar en el cielo me dio escalofríos. Protegerlas es salvar el hilo que cose continentes: un aleteo en la Patagonia afecta un arrozal en Sinaloa. Si ellas siguen volando, el planeta sigue girando.

Fuentes:

Nos especializamos en la gestión estratégica de obra, asegurando que cada etapa se cumpla en tiempo, forma y presupuesto.

Supervisamos, controlamos y prevenimos, cuidando cada detalle técnico, administrativo y operativo.

Nuestra experiencia permite anticipar riesgos, tomar decisiones informadas y dar certeza a quienes invierten.

Hablemos de cómo gestionar tu proyecto con la precisión que da la experiencia.

Más de 40 años gestionando obras con estrategia, orden y visión.

En Adippsa hemos coordinado la construcción de millones de metros cuadrados, acompañando a nuestros clientes desde la planeación hasta la entrega.