VERDE HUELLAS

Agricultura regenerativa: un enfoque sostenible para el futuro

PAG 10

Polinización y atractivos florales: la danza entre flores e insectos

PAG 38

Agricultura regenerativa: un enfoque sostenible para el futuro

PAG 10

Polinización y atractivos florales: la danza entre flores e insectos

PAG 38

Descubre la empresa highlight de la edición

Deje en manos de Estratia Human Capital todos sus procesos de optimización de capital humano.

Diseñamos soluciones a la medida. Implementamos procesos, tecnología y consultoría especializada para gestionar y mejorar el talento de su empresa buscando la excelencia corporativa.

Encuéntranos en:

Aguascalientes, Ags. (449) 428 62 91

Estratia Human Capital Recursos Humanos

Estratia Human Capital info@estratiahc.com estratiahc.com

infoestratia@estratiahc.com

Agosto llega con la madurez del verano, un mes en el que la tierra nos enseña el valor de la paciencia y la sabiduría de los ciclos naturales. Es tiempo de mirar hacia el futuro con respeto al pasado, de reconocer que el campo no solo nos alimenta, sino que también guarda el conocimiento y la fuerza para construir un mañana más sostenible.

En esta edición, exploramos un camino que gana cada vez más relevancia en el mundo agrícola: “Agricultura regenerativa: un enfoque sostenible para el futuro”. Un artículo que nos invita a reflexionar sobre prácticas que no solo producen, sino que también devuelven vida a los suelos, asegurando bienestar para las próximas generaciones.

Continuamos con un tema que celebra la alianza más antigua y perfecta de la naturaleza: “Polinización y atractivos florales: la danza entre flores e insectos”. Una mirada a esa

coreografía silenciosa y vital que garantiza la diversidad y la abundancia de nuestros cultivos, recordándonos que la armonía es la base de la vida.

Y porque el campo también es memoria y herencia, presentamos “Plantas medicinales: usos tradicionales y evidencia científica”, un recorrido entre la sabiduría ancestral y los hallazgos modernos, donde descubriremos cómo la naturaleza sigue siendo una fuente inagotable de salud y conocimiento.

Agosto nos invita a valorar lo que la tierra nos ofrece con generosidad y a reconocer que en cada planta, insecto y práctica sostenible late una historia de vida que merece ser contada. En estas páginas, celebramos el campo como fuente de equilibrio, innovación y tradición.

¡Bienvenido a la edición 12!

Redacción Bonavio

VERDE

Pág 10-20

Pág 23 - 30

Pág 33 - 46

DIRECTORIO:

CASA EDITORIAL:

VIGO PUBLICIDAD, SA DE CV

CONCEPTO Y DISEÑO EDITORIAL: BONAVIO BY VIGO

REDACCIÓN:

FERNANDA FIGUEROA

JORGE GUTIERREZ

DISEÑO EDITORIAL:

FERNANDA FIGUEROA

JORGE GUTIERREZ

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Año 2025 No. 12, BONAVIO® es una publicación mensual editada y VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A DE C.V., con domicilio en Real de Acueducto 300 piso 21 D1, Puerta de Hierro. 45116 Zapopan Jalisco. Tel: 33 120 03080 Editor Responsable: María Fernanda Figueroa Barragán. Tel 449 105 3989. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2024-05171473400; Certificado de Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación; Responsable de la última actualización: María Fernanda Figueroa Barragán, fecha de última modificación 28 de Agosto de 2025. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta Edición de BONAVIO®, sin autorización expresa y por escrito por parte del Consejo Directivo de VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A DE C.V VIGO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA S.A DE C.V no se identifica con las opiniones expresadas por sus lectores, colaboradores o autores en cualquiera de los artículos o secciones de la revista BONAVIO®, al igual que no se responsabiliza por la información publicada en las encuestas publicadas en su contenido ya que son una muestra de la opinión pública y no representan necesariamente la opinión de la población en general, siendo responsabilidad directa de la metodología implementada en estas las casas encuestadoras que las realizan, por lo que los lectores deben evaluar los resultados de las encuestas por su cuenta.

Por: Hector Rodríguez Bernal

La agricultura regenerativa ha emergido en los últimos años como una respuesta innovadora y necesaria ante los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta el sistema alimentario global (González de Molina & Guzmán, 2020).

A diferencia de los métodos convencionales que se enfocan principalmente en la productividad inmediata, este enfoque busca restaurar la salud de los ecosistemas, fortalecer la biodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo (Lal, 2020).

En esencia, la agricultura regenerativa no se limita a ser sostenible, sino que va un paso más allá: busca regenerar los suelos, revitalizar los ciclos naturales y devolverle a la tierra más de lo que se extrae de ella. Esto significa trabajar en armonía con la naturaleza, en lugar de explotarla hasta el agotamiento (González de Molina & Guzmán, 2020).

Uno de los pilares fundamentales de esta práctica es la salud del suelo. Los suelos degradados, consecuencia de

décadas de monocultivos, uso excesivo de agroquímicos y prácticas intensivas, pierden su capacidad de retener agua y nutrientes. La regeneración se logra mediante técnicas como la rotación de cultivos, la siembra de abonos verdes, el compostaje y el uso de coberturas vegetales (Montgomery & Biklé, 2017).

Estas estrategias no solo recuperan la fertilidad natural del suelo, sino que también aumentan su capacidad de capturar carbono, convirtiéndolo en un aliado contra el cambio climático (Lal, 2020).

La biodiversidad es otro elemento clave. Mientras que la agricultura industrial tiende a homogeneizar el paisaje, la regenerativa fomenta la integración de diferentes especies vegetales y animales, creando ecosistemas más resilientes, capaces de resistir plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos (González de Molina & Guzmán, 2020).

Además, el uso de prácticas como la agroforestería, que combina árboles con cultivos, contribuye a mejorar la sombra, la humedad y la riqueza biológica de las parcelas (Montgomery & Biklé, 2017). Otro aspecto fundamental es el bienestar de las comunidades rurales. Al promover métodos menos dependientes de insumos externos costosos, la agricultura regenerativa fortalece la autonomía de los agricultores y reduce su vulnerabilidad económica. Además, abre oportunidades de mercado en un contexto donde los consumidores valoran cada vez más los productos orgánicos, éticos y de bajo impacto ambiental (Lal, 2020).

El enfoque regenerativo también implica un cambio de mentalidad en la manera en que concebimos la alimentación. Más allá de producir alimentos, se trata de cuidar la salud de las personas, del planeta y de las generaciones futuras. Por ello, muchas iniciativas incluyen la educación de los consumidores, invitándolos a elegir productos que apoyen prácticas regenerativas y a comprender la conexión entre lo que comen y el bienestar de los ecosistemas (González de Molina & Guzmán, 2020).

Si bien la transición hacia este modelo presenta desafíos —como la falta de incentivos económicos o la necesidad de mayor investigación—, sus beneficios son claros y de largo alcance (Lal, 2020). La agricultura regenerativa no es únicamente una técnica agrícola, sino una visión integral para rediseñar el sistema alimentario bajo principios de resiliencia, equidad y respeto por la naturaleza (Montgomery & Biklé, 2017).

La agricultura regenerativa representa una de las mejores oportunidades para enfrentar simultáneamente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad alimentaria. Es un llamado a replantear nuestra relación con la tierra y a sembrar, literalmente, un futuro más justo y sostenible para todos (González de Molina & Guzmán, 2020).

Fuentes:

González de Molina, M., & Guzmán, G. I. (2020). Historia de la agroecología en España: Orígenes y evolución de un campo científico. Icaria.

Lal, R. (2020). Regenerative agriculture for food and climate. Journal of Soil and Water Conservation, 75(5), 123A–124A. https://doi.org/10.2489/jswc.2020.0620A

Montgomery, D. R., & Biklé, A. (2017). Dirt to soil: One family’s journey into regenerative agriculture. Chelsea Green Publishing.

Por: Redacción Bonavio

El cambio climático se ha consolidado como uno de los mayores desafíos del siglo XXI, con efectos profundos en múltiples sectores, siendo la agricultura uno de los más vulnerables. La FAO (2016) advierte que la producción de alimentos depende directamente de condiciones climáticas estables, como la disponibilidad de agua, la temperatura y la fertilidad del suelo, factores que están siendo alterados por el calentamiento global.

De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2022), el aumento de las temperaturas globales, las variaciones en los patrones de lluvia y la creciente frecuencia de fenómenos extremos están transformando radicalmente la manera en que cultivamos y aseguramos la alimentación mundial. El organismo enfatiza que la agricultura se encuentra en la primera línea de vulnerabilidad, enfrentando impactos directos en la productividad y en la estabilidad de los ecosistemas.

Uno de los impactos más notorios es la alteración de los ciclos de cultivo. Muchas regiones experimentan temporadas de siembra y cosecha menos predecibles, lo que dificulta la planificación agrícola. Según la FAO (2016), las olas de calor afectan la polinización de cultivos clave como el maíz y el trigo, reduciendo los rendimientos, mientras que la mayor frecuencia de sequías amenaza la disponibilidad de agua para riego y las inundaciones destruyen cosechas enteras y erosionan los suelos.

La pérdida de biodiversidad agrícola es otro efecto preocupante. La FAO (2019) señala que el cambio climático contribuye a la propagación de plagas y enfermedades en nuevas regiones, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Además, especies tradicionales que habían prosperado durante siglos se

Fuentes:

FAO. (2016). El cambio climático y la seguridad alimentaria: Retos y respuestas. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO. (2018). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2018: La migración, la agricultura y el desarrollo rural. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO. (2019). El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

IPCC. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://www. ipcc.ch

ven amenazadas por las condiciones extremas, obligando a los agricultores a buscar alternativas menos conocidas o más resistentes.

Ante esta realidad, la agricultura necesita no solo mitigar su impacto ambiental, sino también adaptarse de manera estratégica. El IPCC (2022) resalta que la adaptación mediante innovación agrícola y cambios en el manejo de recursos es clave para evitar pérdidas irreversibles y construir resiliencia en los sistemas productivos.

Entre las principales medidas de adaptación destacan varias propuestas respaldadas por organismos internacionales:

Uso de variedades resistentes al clima. De acuerdo con la FAO (2018), la investigación agrícola ha avanzado en el desarrollo de semillas adaptadas a sequías, altas temperaturas o inundaciones, lo que permite mantener la producción en condiciones adversas.

Gestión eficiente del agua. El IPCC (2022) subraya la importancia de sistemas de riego tecnificado, la captación de agua de lluvia y las prácticas de conservación de humedad en el suelo como estrategias indispensables frente a la escasez hídrica.

Diversificación de cultivos. La FAO (2018) recomienda diversificar la producción, ya que evitar la dependencia de un solo cultivo reduce el riesgo frente a pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos extremos, al tiempo que se integran cultivos tradicionales y resistentes que fortalecen la seguridad alimentaria.

Agroforestería y suelos saludables. Según la FAO (2019), incorporar árboles en los sistemas agrícolas no solo regula la temperatura y protege los suelos de la erosión, sino que también contribuye a la captura de carbono. Asimismo, prácticas regenerativas como el compostaje y la rotación de cultivos mejoran la resiliencia de la tierra.

Tecnología y digitalización. El IPCC (2022) destaca el papel de las herramientas digitales —como sensores de humedad, monitoreo satelital y modelos predictivos— para que los agricultores puedan tomar decisiones más precisas y anticiparse a los cambios climáticos.

La cooperación global también resulta fundamental. La FAO (2018) insiste en que los gobiernos, las empresas y las comunidades deben invertir en investigación, financiamiento de proyectos sostenibles y educación para agricultores. A su vez, los consumidores tienen un papel clave al apoyar cadenas de suministro responsables y productos que fomenten la sostenibilidad.

En síntesis, el cambio climático representa una amenaza directa para la agricultura, pero también una oportunidad para transformar el sistema alimentario hacia uno más resiliente y sostenible. Como concluye la FAO (2016), adoptar estrategias de adaptación no solo asegura la producción de alimentos, sino que también fortalece la relación entre la humanidad y el medioambiente, garantizando un futuro más equilibrado y justo.

Por: Lilian Guadalupe Rodríguez Galicia

La agricultura es, con diferencia, el mayor consumidor de agua dulce a nivel mundial. La FAO (2011) advierte que los métodos de riego tradicionales, como la inundación, suelen resultar en un uso ineficiente del recurso, con pérdidas significativas por evaporación y escorrentía. En este escenario, la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras se vuelve crucial para optimizar el uso de cada gota.

El riego por goteo, por ejemplo, representa una revolución en la eficiencia hídrica. Según la FAO (2017), este sistema, al suministrar agua directamente a la raíz de las plantas a través de una red de tuberías y emisores, minimiza las pérdidas por evaporación y reduce el desperdicio. De manera similar, el riego por aspersión, aunque requiere una planificación cuidadosa para evitar pérdidas excesivas, puede resultar más eficiente que la inundación en determinados tipos de terreno y cultivos.

No obstante, la tecnología es solo una parte de la solución. Las prácticas de gestión del suelo también juegan un papel fundamental en la conservación del agua. La FAO (2020) destaca que la labranza de conservación ayuda a mejorar la estructura del suelo y su capacidad de retención hídrica. En la misma línea, Kassam, Friedrich y Derpsch (2019) señalan que la siembra directa, que evita la labranza por completo, contribuye tanto a reducir la erosión como a conservar la humedad del suelo, favoreciendo así la resiliencia agrícola.

La selección de cultivos y variedades adaptadas a las condiciones locales y con menores requerimientos hídricos constituye otra estrategia esencial. La FAO (2020) sugiere investigar y promover especies resistentes a la sequía, especialmente en regiones áridas o semiáridas, para reducir significativamente la demanda de agua. Asimismo,

Fuentes:

prácticas como la rotación de cultivos y la diversificación de las plantaciones fortalecen la salud del suelo y mejoran su capacidad de retención natural de agua.

La implementación de sistemas de monitoreo y gestión del agua basados en datos es igualmente relevante. Según la UNESCO (2020), el uso de sensores de humedad, estaciones meteorológicas y modelos predictivos permite a los agricultores tomar decisiones más informadas sobre cuándo y cuánto regar, evitando tanto el exceso como la insuficiencia en el riego.

Además, la educación y la concienciación de los agricultores sobre las mejores prácticas de gestión del agua son elementos clave para lograr un cambio a gran escala. La FAO (2017) subraya que los programas de capacitación y la difusión de información sobre tecnologías eficientes y técnicas de conservación pueden empoderar a los agricultores, fomentando la adopción de prácticas más sostenibles.

En última instancia, la gestión eficiente del agua en la agricultura constituye una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de agricultores, investigadores, gobiernos y la sociedad en general. Como concluye la FAO (2011), cada gota cuenta, y su uso responsable y estratégico es esencial para asegurar un futuro alimentario sostenible y preservar un recurso vital para la vida.

FAO. (2011). La gestión del agua en la agricultura: Retos y oportunidades. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO. (2017). El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO. (2020). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020: Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

Kassam, A., Friedrich, T., & Derpsch, R. (2019). Global spread of conservation agriculture. International Journal of Environmental Studies, 76(1), 29–51. https://doi.org/10.1080/00207233.2018.1494927

UNESCO. (2020). Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2020: Agua y cambio climático. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org

Por: Ma. Guadalupe Gabriela Galicia Hernandez

El suelo, muchas veces percibido únicamente como un recurso físico donde crecen las plantas, es en realidad un ecosistema vibrante y complejo que sostiene la vida en la Tierra. Según la FAO (2015), este recurso es un componente esencial para la seguridad alimentaria y el equilibrio climático, ya que en él habitan millones de microorganismos invisibles que colaboran silenciosamente para mantener la fertilidad, regular el agua, capturar carbono y preservar la resiliencia de los ecosistemas. Un suelo vivo no solo es la base de la agricultura, sino también un pilar para el bienestar de la humanidad.

En un solo puñado de tierra fértil pueden existir más organismos que seres humanos en el planeta. Tal como señalan la FAO y el ITPS (2020), bacterias, hongos, lombrices y otros seres diminutos transforman la materia orgánica en nutrientes, enriquecen la estructura del suelo y permiten que las plantas crezcan fuertes y resistentes. Cuando este equilibrio se conserva, los cultivos prosperan, el agua se infiltra con mayor facilidad y los ecosistemas permanecen resilientes. Sin embargo, décadas de agricultura intensiva han puesto en riesgo esta riqueza invisible.

El abuso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, la deforestación, el monocultivo y la erosión han degradado la calidad de grandes extensiones de tierra. Como advierte Lal (2015), la pérdida de materia orgánica vuelve los suelos frágiles, menos productivos y más vulnerables al impacto del cambio climático, mientras que fenómenos como la compactación y la salinización agravan la situación, generando tierras agotadas que ya no sostienen la misma productividad de antaño.

Frente a este panorama, cada vez más agricultores, científicos y comunidades están impulsando prácticas que buscan devolver la vida al suelo. La FAO (2017) promueve la agricultura regenerativa como una alternativa que imita los procesos naturales, mediante la rotación de cultivos, la cobertura vegetal permanente y el uso de abonos orgánicos para restaurar la fertilidad.

Foto: Freepik

También ha cobrado fuerza el compostaje, que transforma residuos en nutrientes valiosos capaces de revitalizar la tierra. A su vez, la agroforestería —al integrar árboles dentro de los sistemas agrícolas— ofrece sombra, mejora la humedad y protege contra la erosión, creando un entorno más equilibrado y fértil.

La salud del suelo también depende de reducir la dependencia de químicos que, aunque incrementan el rendimiento en el corto plazo, debilitan los ciclos naturales y disminuyen la biodiversidad. Optar por biofertilizantes, rescatar prácticas tradicionales y proteger humedales y ecosistemas asociados se convierte en una estrategia clave para garantizar la continuidad de este recurso vital, tal como enfatizan la FAO y el ITPS (2020).

Un suelo sano no solo fortalece la agricultura, también es un aliado fundamental en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con Lal (2015), un suelo bien gestionado tiene la capacidad de capturar carbono de la atmósfera, con tribuyendo a mitigar el calentamiento global. Además, funciona como una esponja natural que regula las inunda ciones y almacena agua en tiempos de sequía, beneficiando tanto a los ecosiste mas como a las comunidades humanas.

Cuidar el suelo significa cuidar la vida. La tierra fértil que hoy nos alimenta es un patrimonio común y la herencia más valiosa que podemos proteger para las generaciones futuras. Comprender — como afirma la FAO (2015)— que un suelo vivo asegura un planeta sano es el primer paso hacia un cambio profundo en nuestra relación con la naturaleza, uno que garantice un futuro justo, resiliente y verdaderamente sostenible.

Fuentes:

FAO. (2015). Estado de los recursos de suelos en el mundo: Resumen técnico. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO. (2017). El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO & ITPS. (2020). Estado mundial del recurso suelo 2020: La información sobre el suelo en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Grupo Técnico Intergubernamental sobre los Suelos. https://www.fao.org

Lal, R. (2015). Restoring soil quality to mitigate soil degradation. Sustainability, 7(5), 5875–5895. https://doi.org/10.3390/ su7055875

Por: Ma. Guadalupe Gabriela Galicia Hernández

Ante los desafíos de la creciente urbanización, la escasez de tierra cultivable y la necesidad de sistemas alimentarios más sostenibles, la agricultura vertical emerge como una solución innovadora y prometedora. Como destaca la FAO (2021), este tipo de alternativas son fundamentales para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a crisis y tensiones globales. Esta técnica revolucionaria consiste en cultivar plantas en capas apiladas verticalmente, optimizando el espacio y creando entornos controlados para la producción de alimentos. En lugar de expandirse horizontalmente, la agricultura vertical mira hacia el cielo, abriendo nuevas posibilidades para la agricultura urbana y la producción local.

Una de las principales ventajas de la agricultura vertical es su eficiencia en el uso del espacio. En entornos urbanos densamente poblados, donde la tierra es un bien escaso y costoso, las granjas verticales permiten producir una gran cantidad de alimentos en una superficie relativamente pequeña. Kalantari et al. (2017) subrayan que esta característica resulta especialmente atractiva en ciudades donde los edificios abandonados, los contenedores marítimos o estructuras diseñadas específicamente pueden transformarse en centros productivos, acercando los alimentos a los consumidores y reduciendo las distancias de transporte.

Además del ahorro de espacio, la agricultura vertical ofrece un control preciso sobre las condiciones de crecimiento. En ambientes cerrados, se pueden regular variables como la temperatura, la humedad, la luz y los nutrientes, creando condiciones óptimas para cada tipo de cultivo.

Foto: Unsplash AGOSTO 2025 23

Según NASA (2020), estas tecnologías de control avanzado, desarrolladas incluso para el cultivo en el espacio, permiten obtener rendimientos más altos, ciclos más rápidos y una producción estable y predecible, sin importar el clima externo.

La agricultura vertical también puede contribuir a una producción más sostenible. Al cultivar en ambientes controlados, se reduce significativamente la necesidad de pesticidas y herbicidas, ya que las plantas están protegidas de plagas y enfermedades externas. Kalantari et al. (2017) destacan que el uso de sistemas de recirculación de agua y nutrientes no solo incrementa la eficiencia, sino que también reduce el desperdicio y minimiza el impacto ambiental frente a la agricultura convencional.

Existen diversas tecnologías y sistemas utilizados en la agricultura vertical, desde la hidroponía y aeroponía —que cultivan plantas sin suelo— hasta la acuaponía, que integra peces y plantas en un mismo ecosistema productivo. Como subraya la FAO (2021), la elección de la técnica depende de los recursos disponibles, los cultivos seleccionados y la escala de producción.

Aunque la agricultura vertical todavía enfrenta desafíos en términos de costos iniciales y consumo energético, los avances tecnológicos y la conciencia sobre la sostenibilidad están acelerando su implementación en distintas regiones del mundo. Kalantari et al. (2017) señalan que, pese a estos obstáculos, las oportunidades de escalabilidad y eficiencia son cada vez mayores. Desde pequeñas granjas urbanas hasta grandes instalaciones comerciales, la agricultura vertical está demostrando su potencial para transformar la forma en que producimos alimentos, sembrando un futuro más verde y seguro hacia el cielo.

Por: Redacción Bonavio

Durante décadas, el campo fue visto como un destino que muchos jóvenes deseaban dejar atrás. Las oportunidades en las ciudades, la tecnología y los nuevos estilos de vida alejaron a generaciones enteras de la tierra que los vio crecer.

Sin embargo, en los últimos años, algo ha comenzado a cambiar: cada vez más jóvenes están regresando al campo, y lo están haciendo con una visión renovada, herramientas modernas y una mentalidad de innovación.

La agricultura ya no es lo que solía ser. Hoy, los jóvenes que apuestan por el campo lo hacen combinando técnicas tradicionales con tecnologías como sensores inteligentes, drones, agricultura de precisión y comercio digital. Tal como lo señala la FAO (2018), la transformación de los sistemas alimenta-

rios depende en gran medida de la incorporación de innovación y del papel activo de las nuevas generaciones.

Según la FAO (2014), la participación de jóvenes emprendedores en actividades agropecuarias ha crecido en América Latina, con iniciativas que buscan no solo producir más, sino hacerlo de forma sostenible y rentable. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) subraya que este fenómeno representa una oportunidad única para dinamizar el empleo rural y promover modelos de negocio más inclusivos en la región.

Este nuevo enfoque está transformando las zonas rurales, dándoles un nuevo dinamismo económico y social. Se crean startups agro, se abren cooperativas modernas y se promueven prácticas ecológicas. Además, las redes sociales han permitido visibilizar estos esfuerzos,

inspirando a más jóvenes a involucrarse con el campo y cambiar la narrativa.

El reto, sin embargo, sigue siendo grande. Acceso a crédito, capacitación, conectividad y apoyo institucional son fundamentales para que esta tendencia se mantenga y crezca. Como advierte la FAO (2018), los desafíos estructurales del sector agrícola requieren de políticas públicas sólidas y de alianzas estratégicas para garantizar que los jóvenes permanezcan en el agro.

Pero una cosa está clara: el campo tiene futuro, y está en manos de una generación que ha decidido sembrar con propósito. El retorno de los jóvenes al agro no es nostalgia, es estrategia, y representa —en palabras del BID (2020)— la siembra de un futuro más consciente, conectado y fértil para América Latina.

Fuentes:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Emprendimientos juveniles en el sector agroalimentario: Innovación y sostenibilidad en América Latina y el Caribe. BID. https:// www.iadb.org

FAO. (2014). Políticas de empleo juvenil en el sector agrícola: Marco de acción de la FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www. fao.org

FAO. (2018). El futuro de la alimentación y la agricultura: Innovación y jóvenes para transformar los sistemas alimentarios. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

Por: Mauricio Abraham Medrano Tequianes

Desde tiempos ancestrales, las plantas medicinales han sido aliadas fundamentales en la salud humana. Civilizaciones como la china, la india y la mesoamericana desarrollaron sistemas completos de medicina basados en raíces, hojas, flores y cortezas, transmitiendo de generación en generación un conocimiento que aún perdura. Antes de que existiera la farmacología moderna, las personas acudían a la naturaleza para aliviar dolencias, fortalecer el organismo o incluso prevenir enfermedades, tal como indica la WHO (2013) en su estrategia sobre medicina tradicional.

El valor de las plantas medicinales radica en su diversidad de propiedades. Algunas se empleaban para calmar dolores, otras para mejorar la digestión, estimular la relajación o reforzar el sistema inmunológico. El té de manzanilla, por

ejemplo, es reconocido en muchas culturas como un remedio natural para malestares estomacales y el insomnio. El aloe vera ha sido utilizado por siglos para tratar heridas y quemaduras gracias a sus cualidades cicatrizantes, mientras que la cúrcuma, con su característico color amarillo, ha sido un ingrediente clave en la medicina ayurvédica por sus efectos antiinflamatorios (Bone & Mills, 2013). Estos ejemplos muestran cómo la sabiduría popular identificó los beneficios de la flora mucho antes de que la ciencia pudiera explicarlos.

Con el desarrollo de la investigación moderna, la farmacología y la biotecnología han buscado comprobar y, en muchos casos, respaldar estos saberes tradicionales. Hoy sabemos que plantas como el ginkgo biloba poseen compuestos que favorecen la circulación san-

guínea, mientras que el jengibre contiene sustancias con efecto antiinflamatorio y antioxidante (NIH, 2022). Los estudios científicos han logrado aislar principios activos que se convierten en base de medicamentos modernos, confirmando que la naturaleza guarda un arsenal de soluciones terapéuticas.

Sin embargo, también es importante reconocer los límites. No todas las creencias sobre plantas medicinales cuentan con evidencia sólida, y su consumo indiscriminado puede generar riesgos. Algunas especies contienen toxinas que, en dosis altas, resultan dañinas. Por ello, la medicina contemporánea insiste en la necesidad de investigaciones rigurosas y en la regulación de productos herbales, asegurando su calidad y seguridad antes de recomendarlos como tratamientos confiables (MedlinePlus, 2023).

En la actualidad, el interés por lo natural ha revitalizado el uso de plantas medicinales, ya sea en infusiones, aceites esenciales, suplementos o cosméticos. Este resurgimiento se vincula con una búsqueda de alternativas más sostenibles, accesibles y respetuosas con el cuerpo y el medioambiente. Cada vez más personas optan por integrar lo mejor de dos mundos: la sabiduría ancestral y la validación científica (WHO, 2013).

El futuro de las plantas medicinales depende de un diálogo constante entre la tradición y la ciencia. Honrar el conocimiento heredado de los pueblos originarios resulta esencial, pero también lo es impulsar la investigación que permita distinguir entre mitos y realidades. De esta manera, podremos aprovechar su potencial terapéutico de forma segura y responsable (Bone & Mills, 2013).

En conclusión, las plantas medicinales representan un puente entre la memoria cultural y el conocimiento científico. Son testimonio de la relación íntima entre la humanidad y la naturaleza, recordándonos que la salud no solo se encuentra en los avances tecnológicos, sino también en los recursos vivos que la tierra nos ofrece (NIH, 2022; MedlinePlus, 2023).

Fuentes:

Bone, K., & Mills, S. (2013). Principles and practice of phytotherapy: Modern herbal medicine. Churchill Livingstone Elsevier.

MedlinePlus. (2023). Medicinas herbarias y suplementos. Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. https://medlineplus.gov

National Institutes of Health. (2022). Herbs at a glance. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). https://www.nccih.nih.gov

World Health Organization. (2013). WHO traditional medicine strategy 2014–2023. World Health Organization. https:// www.who.int

El campo mexicano, históricamente asociado a tradiciones ancestrales, ciclos naturales y técnicas heredadas de generación en generación, está viviendo una transformación silenciosa pero profunda. En pleno 2025, el agro nacional se reinventa: deja atrás su imagen de sector rezagado y da paso a una nueva era de modernización, innovación y visión empresarial. Hoy, hablar del campo es hablar de drones, inteligencia artificial, sostenibilidad, mercados globales y jóvenes líderes que están cultivando no solo productos, sino también un futuro diferente (El Economista, 2023).

Uno de los grandes catalizadores de esta transformación es, sin duda, la adopción de tecnología. La agricultura de precisión ya no es un concepto lejano, sino una realidad que se observa en parcelas de diversos tamaños (FAO, 2023).

El uso de sensores para medir humedad y nutrientes del suelo, drones para supervisar cultivos desde el aire, plataformas digitales para planificar siembras y cosechas, e incluso inteligencia artificial para anticipar plagas o enfermedades, ha permitido a los productores optimizar recursos, reducir desperdicios y aumentar rendimientos. Esta evolución tecnológica no solo mejora la productividad, también promueve un uso más responsable del agua, fertilizantes y energía (FAO, 2023).

A la par, la sostenibilidad ha dejado de ser una moda para convertirse en una necesidad urgente. El cambio climático, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad exigen nuevas prácticas agrícolas que sean respetuosas con el

medio ambiente (El Economista, 2023).

Cada vez más agricultores optan por la agricultura regenerativa, siembras de cobertura, rotación de cultivos y reducción de agroquímicos. La obtención de certificaciones orgánicas y de comercio justo no solo les permite acceder a mejores mercados, sino que también fortalece su compromiso con el entorno y con las generaciones futuras (El Economista, 2023).

Otro pilar del nuevo agro mexicano es la diversificación de cultivos. Aunque productos básicos como el maíz, el frijol y el trigo siguen siendo esenciales, muchos productores han optado por explorar nuevas alternativas más rentables. Berries como arándanos y frambuesas, aguacate, chile habanero, plantas aromáticas y productos exóticos han ganado terreno por su alta demanda en mercados nacionales e internacionales. Además de ofrecer mayores márgenes de ganancia, esta diversificación permite reducir riesgos y hacer frente a la volatilidad climática o de precios (El Economista, 2023).

Un cambio generacional también impulsa este nuevo rostro del campo. Jóvenes profesionistas, muchos de ellos egresados de carreras como agronomía, ingeniería en alimentos, negocios o marketing digital, están regresando al campo con una visión fresca y moderna. Utilizan herramientas digitales, crean marcas propias, innovan en empaque y presentación de productos, y participan en ferias internacionales. Han entendido que el agro también puede ser rentable, escalable y con impacto global (El Economista, 2023).

El vínculo con los mercados internacionales es otro factor que ha elevado el estándar de producción. México es actualmente uno de los principales exportadores agrícolas del continente. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, 2024), tan solo en 2023, las exportaciones agroalimentarias superaron los 50 mil millones de dólares. Este crecimiento ha obligado a los productores a cumplir con estrictas normas de calidad, inocuidad y trazabilidad, a su vez, ha abierto oportunidades para productos diferenciados, como orgánicos, gourmet o con denominación de origen.

Sin embargo, no todo es campo fértil. El agro mexicano también enfrenta retos importantes que no pueden pasarse por alto. La falta de infraestructura adecuada —como caminos rurales, refrigeración o acceso a internet— limita el potencial de muchas zonas productivas. El acceso al financiamiento sigue siendo un obstáculo, especialmente para pequeños y medianos productores que carecen de garantías para obtener créditos. Además, en algunas regiones, la inseguridad representa un riesgo para los trabajadores del campo y para la inversión (El Economista, 2023).

La capacitación técnica y la asistencia continua también son áreas que requieren atención. No basta con tener acceso a tecnología si no se cuenta con el conocimiento para implementarla correctamente. Afortunadamente, universidades, instituciones públicas y organizaciones privadas están

comenzando a cerrar esta brecha mediante programas de formación y transferencia de tecnología (FAO, 2023).

Pese a todo, el balance es esperanzador. El campo mexicano se mueve, se adapta y crece. El modelo de agricultura tradicional convive ahora con uno más tecnificado, sostenible y orientado al mercado. Esta dualidad permite que el agro siga siendo una fuente vital de identidad y cultura, sin renunciar a la eficiencia y la innovación (El Economista, 2023).

En conclusión, el nuevo rostro del agro mexicano es un reflejo del país que queremos: conectado con sus raíces, pero con los ojos puestos en el futuro. A medida que productores, emprendedores y gobiernos sumen esfuerzos, el campo tiene todo para consolidarse como un motor de desarrollo económico, social y ambiental (SADER, 2024; FAO, 2023). Y lo más emocionante es que apenas estamos viendo los primeros brotes de todo lo que está por florecer.

Fuentes:

El Economista. (2023, junio 15). El campo mexicano se transforma: Tecnología, sostenibilidad y nuevos mercados. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx FAO. (2023). El futuro de la alimentación y la agricultura 2023: Sistemas alimentarios para un mundo en transformación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER]. (2024). Informe anual de exportaciones agroalimentarias 2023. Gobierno de México. https://www.gob.mx/agricultura

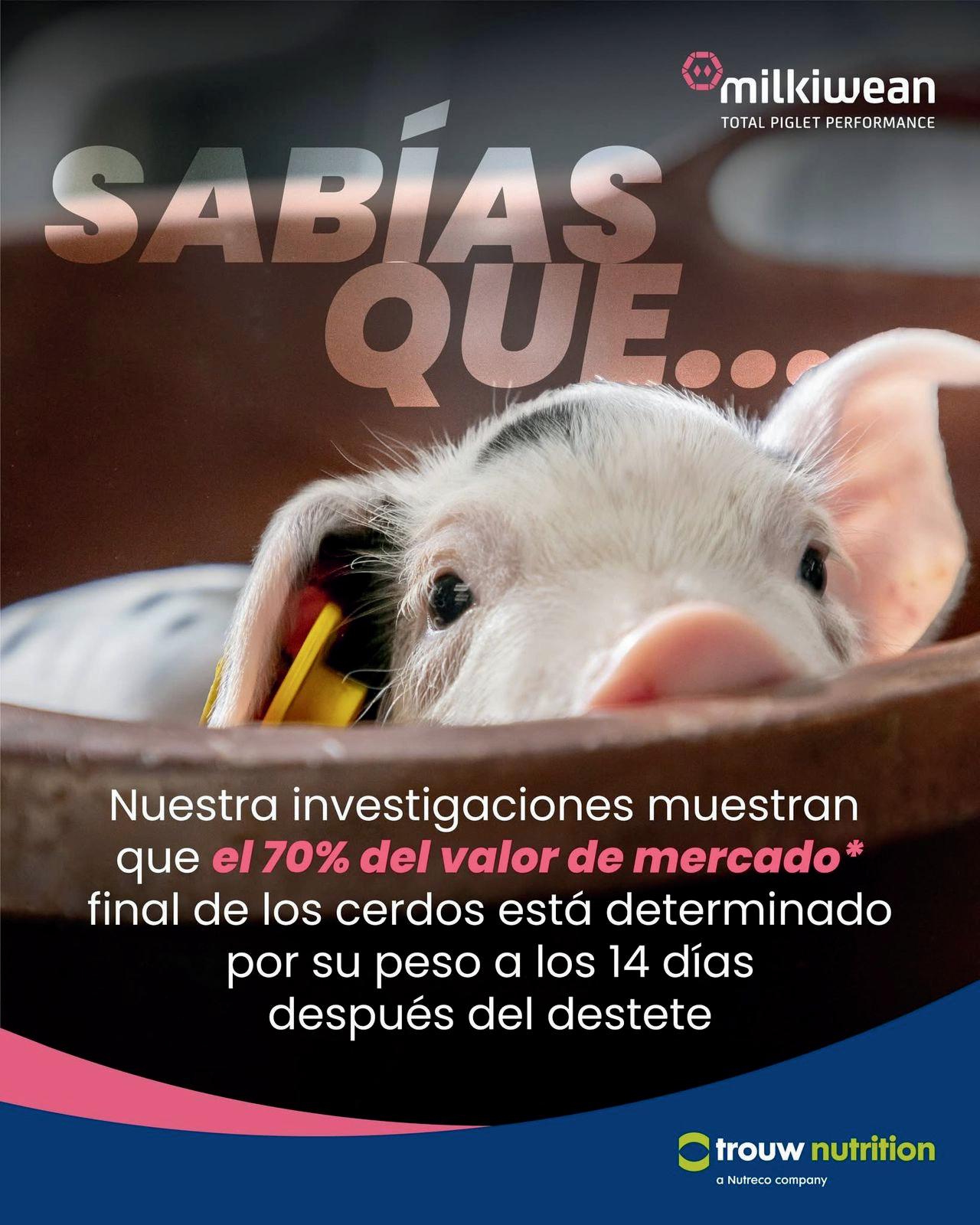

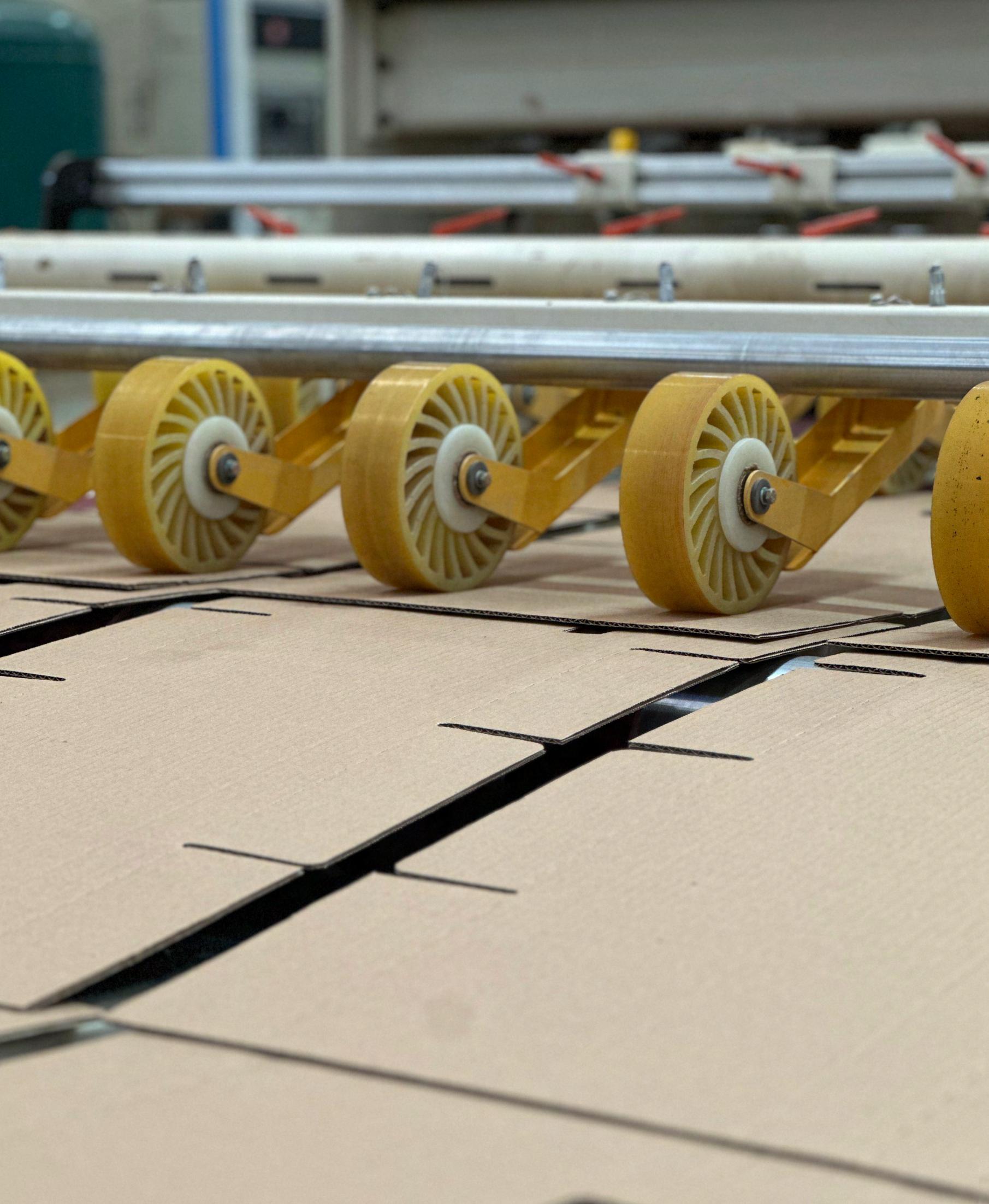

servicio cartón de alta grafica, con una de ultima

Consolidados como los líderes en servicio en México, en Microcart tenemos más de 28 años de experiencia en la fabricación y transformación de empaque y embalaje de cartón corrugado, en sustratos Blanco y Kraft, resistencias desde SG hasta 81 ECT, con impresión flexográfica de alta grafica, con una capacidad detransformación de 15 mil toneladas mensuales con equipos de ultima de generación, entregando productos de alta calidad. como

Av. Carpinteros Nte.126 C.P. 20916

Parque Industrial Chichimeco Jesús María, Aguascalientes, México

Teléfono: +52 (449) 914 14 35

Por Julio Diaz Torre Lomelin

La polinización es uno de los procesos más fascinantes y esenciales de la naturaleza. Gracias a ella, millones de especies de plantas logran reproducirse, mantener la diversidad genética y dar origen a los frutos y semillas que alimentan a gran parte de los seres vivos, incluida la humanidad (FAO, 2018). Este proceso, que a primera vista puede parecer simple, es en realidad el resultado de una compleja y delicada interacción entre flores e insectos, una danza silenciosa y milenaria que sostiene la vida en el planeta (Willmer, 2011).

Las flores, a lo largo de millones de años de evolución, han desarrollado formas, colores, aromas y néctares diseñados para atraer a sus principales aliados: los polinizadores. Abejas, mariposas, escarabajos y otros insectos encuentran en ellas alimento, mientras transportan inadvertidamente el polen de una flor a otra (Michener & McGinley, 2018). Este intercambio mutuo se convierte en un ejemplo perfecto de simbiosis: las plantas aseguran su reproducción y los insectos obtienen energía vital para su supervivencia. El color juega un papel central en esta relación. Muchas flores producen tona-

lidades brillantes y contrastantes que resultan irresistibles para los polinizadores. Las abejas, por ejemplo, perciben longitudes de onda que el ojo humano no distingue, como el ultravioleta, y gracias a ello pueden detectar patrones invisibles que las guían directamente hacia el néctar (Willmer, 2011).

Las mariposas, por su parte, se sienten atraídas por los tonos rojos y naranjas, mientras que ciertos escarabajos prefieren flores blancas o de aromas intensos. Cada especie floral parece haber diseñado un lenguaje visual y olfativo particular para conquistar a su polinizador ideal (Smithsonian Institution, 2017).

El aroma es otro recurso fundamental. Las flores liberan compuestos químicos volátiles que viajan por el aire y actúan como señales irresistibles. Un perfume dulce puede guiar a las abejas desde largas distancias, mientras que los olores más intensos y penetrantes atraen a insectos nocturnos como las polillas. Incluso existen flores que imitan el olor de la materia orgánica en descomposición para atraer a moscas que cumplen el rol de polinizadoras (Willmer, 2011).

El néctar, rico en azúcares, es la recompensa final. Su ubicación estratégica obliga a los insectos a entrar en contacto con los estambres y pistilos, asegurando el transporte de polen. En algunos casos, las flores han desarrollado estructuras tan especializadas que solo un tipo específico de insecto puede acceder al néctar, garantizando así una polinización más precisa y efectiva (Michener & McGinley, 2018).

Este delicado vínculo, sin embargo, enfrenta serias amenazas. El cambio climático, la pérdida de hábitat y el uso indiscriminado de pesticidas están afectando a muchas especies polinizadoras, en especial a las abejas, cuyo rol es fundamental para la agricultura y la producción de alimentos (FAO, 2018; Smithsonian Institution, 2017). La disminución de estos insectos compromete no solo la biodiversidad, sino también la seguridad alimentaria mundial.

La danza entre flores e insectos nos recuerda que la vida en la Tierra es interdependiente. Cada pétalo, cada aroma y cada vuelo de abeja forman parte de un equilibrio invisible que garantiza la continuidad de los ecosistemas. Proteger a los polinizadores y valorar la belleza de este intercambio es también proteger nuestro propio futuro (FAO, 2018; Willmer, 2011).

Fuentes:

FAO. (2018). El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

Michener, C. D., & McGinley, R. J. (2018). The bees of the world (2.ª ed.). Johns Hopkins University Press.

Smithsonian Institution. (2017). Pollinators: Vital to food and ecosystems. Smithsonian Institution. https://www.si.edu

Willmer, P. (2011). Pollination and floral ecology. Princeton University Press.

https://maps.app.goo.gl/scpmQJZfkS7ksERf8

https://maps.app.goo.gl/kXgqNr4fWFZQYTWm7

https://maps.app.goo.gl/aoapJZn4YtST8Gqr6

https://maps.app.goo.gl/xZ3szAHYea76u4a68

Por: Redacción Bonavio

Durante incontables generaciones, la ganadería se ha erigido como un cimiento fundamental para el progreso de las áreas rurales y el dinamismo económico de vastas extensiones territoriales. Su influencia trasciende la mera producción de alimentos, permeando la cultura, las costumbres y la estructura social de numerosas comunidades alrededor del globo, como lo reconoce la FAO (2018) en su informe sobre la importancia de la actividad ganadera en el desarrollo sostenible.

No obstante, el panorama actual presenta desafíos significativos en los ámbitos ambiental, social y económico, lo que ha desencadenado una reflexión profunda sobre la necesidad de reconsiderar las metodologías tradicionales. En este contexto evolutivo, emerge con fuerza un paradigma innovador: la ganadería sostenible, un enfoque holístico que persigue armonizar el respeto por las prácticas ancestrales con el ímpetu transformador de la innovación tecnológica y la conciencia social, tal como lo subraya el International Livestock Research Institute (ILRI, 2020) al destacar la relevancia de prácticas climáticamente inteligentes.

En el seno de muchas comunidades arraigadas a sus tradiciones, la crianza de animales continúa nutriéndose

de saberes y técnicas transmitidas de generación en generación. El pastoreo extensivo, la aguda observación de los ciclos climáticos, la administración juiciosa de los recursos naturales disponibles y el profundo conocimiento del comportamiento animal son pilares que han sostenido la actividad ganadera durante siglos. Sin embargo, en la actualidad, estas prácticas consuetudinarias se entrelazan de manera sinérgica con la implementación de tecnologías de vanguardia, con el objetivo primordial de mitigar el impacto ambiental inherente a la actividad y, simultáneamente, optimizar la eficiencia productiva, una visión coincidente con lo planteado por la FAO (2019) respecto al manejo del pastoreo rotativo como estrategia clave.

Diversos sistemas y herramientas ejemplifican esta convergencia entre tradición e innovación. El pastoreo ro-

Fuentes:

FAO. (2018). Ganadería mundial: Transformando el sector para lograr un desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

FAO. (2019). El papel del pastoreo en los sistemas ganaderos sostenibles. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org

International Livestock Research Institute (ILRI). (2020). Livestock and climate change: Pathways to sustainable futures. ILRI. https://www.ilri.org

tativo, que permite la recuperación del suelo y la optimización del uso del forraje; el tratamiento de residuos orgánicos mediante procesos de biodigestión para la generación de biogás, una fuente de energía renovable, o su transformación en abono orgánico de alta calidad; la medición precisa de las emisiones de gases de efecto invernadero, crucial para la implementación de estrategias de mitigación; y la adopción de aplicaciones móviles y plataformas digitales para el monitoreo exhaustivo de la salud y el bienestar animal, son solo algunos ejemplos palpables de cómo la innovación está permeando el sector ganadero sin desvincularse de sus raíces históricas, como lo detalla la FAO (2018) en su marco sobre sostenibilidad.

Adicionalmente, la creciente demanda por parte de los consumidores de

productos alimenticios que incorporen criterios éticos y ambientales en su producción ha impulsado a un número cada vez mayor de ganaderos a buscar certificaciones en áreas clave como el bienestar animal, la trazabilidad integral de sus productos y la producción libre de antibióticos. Según el ILRI (2020), esta tendencia global está transformando la relación entre productores y consumidores al priorizar la transparencia y la responsabilidad social.

Este compromiso con estándares más elevados no solo contribuye a mejorar la imagen pública de la actividad ganadera, sino que también abre las puertas a mercados más exigentes y, por consiguiente, potencialmente más rentables, donde la calidad y la transparencia son altamente valoradas.

La ganadería sostenible, en su esencia, no se traduce en una disminución de la producción, sino en una transformación hacia una producción de mayor calidad y con menor impacto. Implica una comprensión profunda de que la preservación de la salud del suelo, la gestión responsable de los recursos hídricos, el cuidado integral de los animales y la valoración de las personas que dedican su labor al campo son elementos intrínsecamente ligados a la garantía de un futuro viable y próspero para el sector, como enfatiza la FAO (2019).

En la fecunda intersección entre la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo y las potentes herramientas que ofrece el presente, la ganadería sostenible surge como una demostración elocuente de que la tradición y la innovación no solo pueden coexistir de manera armoniosa, sino que, trabajando en conjunto, poseen el potencial de liderar una transformación profunda y positiva en el panorama agropecuario, en línea con lo expuesto por la FAO (2018) sobre la necesidad de transitar hacia sistemas resilientes y responsables.

Foto: Unsplash

En el corazón de la riqueza cultural y gastronómica de México palpita un legado ancestral, custodiado por manos dedicadas que preservan saberes transmitidos de generación en generación (López Austin, 2001).

Del maíz al cacao, dos pilares fundamentales de nuestra identidad culinaria, existen comunidades y productores que actúan como verdaderos guardianes de la tradición, manteniendo vivas prácticas agrícolas, variedades nativas y procesos artesanales que son mucho más que simples métodos de producción; son la esencia de nuestra historia y nuestra conexión con la tierra (CONABIO, 2015; INAH, 2016).

El maíz, la base de nuestra alimentación desde tiempos prehispánicos, se manifiesta en una asombrosa diversidad de razas y colores, cada una adaptada a las condiciones específicas de su territorio (CONABIO, 2015). Los guardianes del maíz son aquellos agricultores que, a pesar de las presiones de la agricultura industrial, continúan sembrando y conservando estas variedades nativas, protegiéndolas de la erosión genética y asegurando su disponibilidad para las futuras generaciones.

Su labor va más allá de la simple siembra; implica un profundo conocimiento de los ciclos naturales, las propiedades de cada variedad y las técnicas de cultivo tradicionales que respetan la tierra y su biodiversidad (CONABIO, 2015).

La labor de estos guardianes de la tradición va más allá de la producción agrícola; implica la transmisión de conocimientos y prácticas a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de este legado cultural (López Austin, 2001).

A través de talleres, festivales y la defensa de sus derechos territoriales, estas comunidades luchan por mantener vivas sus tradiciones frente a la homogeneización y las presiones del mercado global (INAH, 2016). Su resistencia es un acto de amor por su tierra y por su cultura.

El valor de su trabajo trasciende lo económico. Al preservar la diversidad genética del maíz y el cacao, estos guardianes contribuyen a la seguridad alimentaria y a la adaptación al cambio climático (CONABIO, 2015).

Su conocimiento ancestral sobre las propiedades de las plantas y las técnicas de cultivo sostenibles ofrece alternativas valiosas a la agricultura industrial. Además, su labor enriquece nuestro patrimonio cultural y nos conecta con nuestras raíces más profundas (Coe & Coe, 2013; López Austin, 2001).

Fuentes:

Coe, S. D., & Coe, M. D. (2013). The True History of Chocolate (3rd ed.). Thames & Hudson. CONABIO. (2015). La diversidad del maíz en México: Estudio de caso. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. https://www.conabio.gob.mx

INAH. (2016). El cacao en la historia y la cultura de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. https://www.inah.gob.mx

López Austin, A. (2001). El pasado indígena. Fondo de Cultura Económica.

De igual manera, el cacao, la “bebida de los dioses”, sigue siendo cultivado y procesado de maneras ancestrales por comunidades que han mantenido viva la tradición a lo largo de los siglos (INAH, 2016; Coe & Coe, 2013). Desde la selección de las mazorcas maduras hasta el tostado artesanal de los granos y la molienda en metate, cada paso del proceso se realiza con cuidado y respeto, preservando los sabores y aromas únicos de las variedades criollas. Estos guardianes del cacao no solo producen un ingrediente de alta calidad, sino que también mantienen viva una herencia cultural invaluable, ligada a rituales, ceremonias y conocimientos ancestrales (INAH, 2016).

Apoyar a estos guardianes de la tradición es una responsabilidad colectiva. Al valorar y consumir sus productos, al difundir su historia y al exigir políticas que protejan su labor y sus territorios, contribuimos a mantener vivo un legado invaluable que enriquece nuestra identidad y asegura un futuro donde la diversidad agrícola y cultural siga floreciendo (CONABIO, 2015; INAH, 2016).

Del maíz al cacao, sus manos son las que siembran y cosechan nuestra historia, protegiendo la esencia misma de lo que nos hace únicos (López Austin, 2001; Coe & Coe, 2013).

Por: Erika Z A

La ganadería ha dejado de ser una actividad tradicional para convertirse en un sector altamente tecnificado y en constante evolución (FAO, 2020; BID, 2021).

Frente a desafíos como el cambio climático, la demanda global de proteína y la necesidad de sostenibilidad, las nuevas tecnologías están transformando la forma en que se cría, alimenta y gestiona el ganado (FAO, 2020).

Uno de los avances más impactantes es el uso de sensores inteligentes y dispositivos de geolocalización. A través de collares o chips, los ganaderos pueden monitorear en tiempo real la salud, el comportamiento y la ubicación de cada animal (Rutten et al., 2013; Berckmans, 2017). Esto permite detectar enfermedades antes de que se propaguen, optimizar la alimentación y mejorar la seguridad en el manejo del hato.

También ha ganado protagonismo la nutrición de precisión. Gracias al análisis de datos y la formulación automatizada, es posible diseñar dietas personalizadas según la etapa de crecimiento, el clima y los objetivos productivos, reduciendo desperdicios y aumentando la eficiencia (FAO, 2020).

Otra innovación clave es la reproducción asistida y el mejoramiento genético. Mediante técnicas como la inseminación artificial, la selección genómica y la clonación, se ha logrado aumentar la calidad genética del ganado, mejorando la productividad y la resistencia a enfermedades (BID, 2021).

En términos de sostenibilidad, se están desarrollando soluciones para reducir la huella ambiental del sector. Por ejemplo, el uso de biodigestores convierte los desechos animales en energía, fertilizantes orgánicos y agua

reutilizable (FAO, 2020). A su vez, nuevas tecnologías están ayudando a medir y mitigar las emisiones de gases como el metano (BID, 2021).

Además, las plataformas digitales permiten a los productores gestionar la operación completa desde un solo lugar: control de inventario, registros sanitarios, reproducción, ventas y finanzas (FAO, 2020; BID, 2021). Esto profesionaliza la gestión ganadera y facilita la toma de decisiones estratégicas.

La ganadería moderna no solo está adoptando tecnología; está cambiando su paradigma hacia uno más eficiente, rentable y responsable. Las innovaciones de hoy son la base de un sistema productivo más consciente, capaz de alimentar al mundo sin comprometer el futuro (FAO, 2020; Berckmans, 2017).

Fuentes:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2021). Innovación y sostenibilidad en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe. BID. https://www.iadb.org

Berckmans, D. (2017). General introduction to precision livestock farming. Animal Frontiers, 7(1), 6–11. https://doi. org/10.2527/af.2017-0002

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). La innovación en la ganadería sostenible. FAO. http://www.fao.org

Rutten, C. J., Velthuis, A. G. J., Steeneveld, W., & Hogeveen, H. (2013). Invited review: Sensors to support health management on dairy farms. Journal of Dairy Science, 96(4), 1928–1952. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6107