03

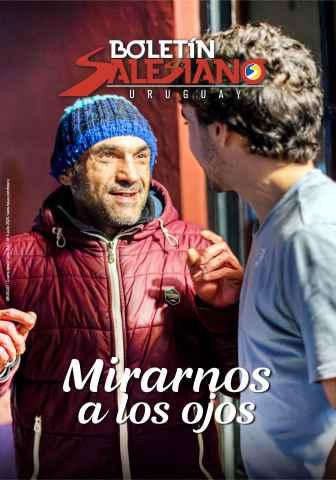

CARTA DEL INSPECTOR

¡Bienvenido vos!

08

Un compromiso lleno de esperanza

04 ¡SÍ, HAY ALGO NUEVO BAJO EL SOL! Compartir desde lo humano

18 AQUÍ Y AHORA

07SINTONIZANDO CON DON BOSCO Milagro es lo que vos ofrecés

10 VALE LA PENA VIVIR ASÍ

Mucho más que un plato de comida

Salir de la estadística

23 SABOR A BUENAS NOCHES

No - Nada - Nadie

Que la vida de otros nos movilice CONFIAMOS EN CADA PASO

27 SINTONIZANDO CON DON BOSCO

Mirar distinto

14 CON NOMBRE Y APELLIDO

P. Mateo Méndez: “Todos necesitamos del otro”

22 PANTALLA INTERIOR

No pasar de largo

24 DEL ÁRBOL SALESIANO

28 LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR

26 LATIDOS DEL EVANGELIO

Está todo conectado

Revista de información sobre la Familia Salesiana y de cultura religiosa

Director: Lic. Juan José Malvárez

Editor responsable: Lic. Gonzalo Martínez

Columnistas: P. Juan Algorta sdb, Victoria Casal, Hna. Chiara Cazzuola, Juan Manuel Fernández sdb y Alma Rodríguez.

Equipo de redactores: Fabián Caffa y Elisa Juambeltz.

Fotografías: Sofía Cayota, Milay Echeverría, Lucía Mainardi, Shutterstock, Pixabay y archivo del BS.

Corrección: Manuela Harretche

Diseño: Gustavo Baumann

Impresión: Mosca

Departamento Comercial: Luis Gómez

Email: boletinsalesianouruguay@gmail.com

Celular: 092 432 286

Dirección, redacción y administración: Av. Agraciada 3181

CP 11800, Montevideo; tel. 2209 4521

Sitio web: www.issuu.com/bsuru

Email: boletinsalesiano@salesianos.uy Afiliado a la Cámara Uruguaya del Libro. Depósito Legal: 366.191

Una presencia que restituye dignidad 31 EN POCAS PALABRAS

Oportunidades para ser

salesianosuy

¡Bienvenido vos!

Un martes, después de la reunión del consejo inspectorial, fuimos con Joselo a visitar el centro Puertas

Abiertas, gestionado por el Movimiento Tacurú en los locales de la parroquia del Reducto, en el marco del convenio entre el MIDES y los Salesianos.

Allí nos sumergimos en una verdadera experiencia de patio salesiano: las personas en situación de calle eran recibidas con cariño y familiaridad, y comenzaba la magia del sistema preventivo. Música, merienda, vóleibol, ping pong (tuve que demostrar algo de mis décadas de experiencia), bromas, charlas... En la vuelta estaban los educadores, muchos de ellos exparticipantes en los proyectos educativo-laborales del Movimiento. Incluso la enfermera, al servicio de quienes se acercan, es una oratoriana que animé en mis tiempos de estudiante, y con quien nos dimos un cariñoso abrazo de reencuentro.

Pero un sencillo momento me dejó sonriendo y pensando. Poco antes de irnos, estábamos en una ronda el padre Joselo, el hermano Adrián, el padre Leo y yo, y llegó Carlos, con un gran bolso a cuestas y Alaska, su perrita, en el brazo. Entonces Joselo le dijo: "¡Bienvenido!". Y Carlos, con una sonrisa pícara y sobreactuando un poco, le dijo: "¡Bienvenido vos!". Y luego nos miró al resto y nos dijo: "¡Y vos, y vos y vos!".

Ahí estaba, pensé, la clave del sistema preventivo. El "procura hacerte amar", que Don Bosco le dijo a

Miguel Rúa y que llevamos los consagrados en nuestra cruz, no es una invitación a andar mendigando amor, sino a generar el espacio y la oportunidad para que cada joven, cada persona que entra a una casa salesiana, pueda hacer experiencia real y profunda de su dignidad. Esto tiene manifestaciones muy concretas: la comida, el techo, la atención de la salud, o que nos reciban por nuestro nombre. Pero en lo más profundo, lo que más nos dignifica como seres humanos es desarrollar nuestra capacidad de amar, ser protagonistas �y no simples destinatarios� de un proceso comunitario de realización que llamamos felicidad.

"El amor viene de Dios", escribe san Juan, por eso "el que ama conoce a Dios" (1Jn 4,7). Bienaventurados nosotros, si junto con los pobres y de su mano, hacemos esta experiencia profunda de Dios en cada oratorio, en cada patio de una obra salesiana, en cada esquina de la vida donde Don Bosco nos encuentra. Sí, bienaventurados, porque el Reino es de ellos (Lc 6,20).

Y bienvenido, vos, a este Boletín Salesiano. Que al entrar en él, y al conectar con las vidas que vas a encontrar, puedas hacerlo con el cariño, la delicadeza y el sentido de justicia de Jesús.

En convenio con el Mides, abrió Puertas Abiertas Tacurú, un centro comunitario que busca ser un espacio de encuentro y acompañamiento para las personas en situación de calle.

�Servite, es para compartir�: un pequeño cartel rosado con letras azules y garabatos, que hacen las veces de flecha, señalan algunas tazas, un bidón térmico y varios insumos para preparar algo caliente. La oscuridad del ocaso cae paulatinamente sobre Montevideo y, aunque la televisión a todo volumen es la pantalla de un cine improvisado, en el murmullo algunos llegan a escuchar que se terminó el café.

Esa noche, el centro comunitario Puertas Abiertas Tacurú cumple su primera semana de funcionamiento, y el frío polar del primer miércoles de julio trae consigo un récord de asistentes. Cuarenta personas son bastantes más que las cuatro que inauguraron el proyecto siete días atrás.

Jorge Daniel, atento, se acerca. Revuelve entre sus cosas y saca, de una de sus bolsas, una cajita con sobrecitos de café. Los pone sobre la mesada y allí quedan; ahora a disposición de todos.

El gesto fraterno y silencioso es narrado por los educadores al BS como algo �significativo�, pero es, a su vez, un boceto del corazón mismo del proyecto. En lo concreto, porque el centro Puertas Abiertas pretende ser un lugar para que las personas en situación de calle puedan acceder de manera temprana a espacios de encuentro y acompañamiento, hasta la asignación de un cupo nocturno. Y en lo profundo, porque los que van pasando por allí empiezan a hablar de un espíritu particular y de que �se está formando una linda comunidad�

EL REFLEJO DE UN PATIO DE ORATORIO

Los centros comunitarios Puertas Abiertas son una nueva modalidad impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que, en el marco

del Plan Invierno y en coordinación con organizaciones sociales como Tacurú, busca promover espacios de cuidado y atenuar los tiempos de espera para el acceso a refugios nocturnos.

Son nueve los centros que abrieron con estas características, pero la expectativa de las autoridades es que sea una modalidad que pueda crecer en el futuro. Allí se ofrece abrigo, alimentación y atención sanitaria básica, pero también un lugar que promueve la participación, el encuentro y la integración.

No en vano, en el centro gestionado por Tacurú, hay por lo menos cuatro sectores que repiten un deseo: �¡bienvenido, bienvenida!�. La coordinadora del proyecto, Josefina Costa, charla con el BS a pocos pasos de un partido de ping-pong y a algunos metros de una red que será la cancha de un campeonato de vóleibol unas

horas después. Todo ese escenario es, de hecho, el tema de conversación: �refleja mucho el patio del oratorio, pero con gente adulta. Se está dando algo muy familiar�, cuenta.

Josefina, que además de salesiana es trabajadora social, destaca la potencialidad que tiene una experiencia de este estilo y con este sello. �Intentamos que la gente no sea un número. Más allá de que hay historias de vida jodidas, buscamos compartir desde un lugar más humano�, asegura. Esa impronta se nota.

Hace un rato, uno de los muchachos dijo que �cuando se nota que hay amor, uno vuelve sin que lo llamen�. Josefina, entonces, asegura que, con eso, ya tiene cumplida �la cuota de alegría del día�. Lo demuestra a las risas mientras comparte el mate, algunos terminan de bañarse y otro grupo comienza un partido de truco en uno de los salones.

El centro está ubicado a pocos metros del Hospital Español, en un antiguo predio del colegio Sagrado Corazón, pegado a la Iglesia del Reducto. Puede recibir hasta 50 personas y es uno de los espacios con mayor capacidad que el Mides ha puesto en funcionamiento bajo esta nueva modalidad.

Con el equipo de base, que abre las puertas y recibe a los primeros visitantes sobre las seis de la tarde, y las seis �duplas itinerantes� que recorren las calles para detectar situaciones y dar a conocer la propuesta, son 19 las personas que llevan adelante la iniciativa, entre educadores y técnicos. El centro está abierto de lunes a sábado hasta las diez de la noche y se prevé que así sea, al menos, hasta octubre.

En el marco de un invierno que los meteorólogos califican como el más frío en los últimos 60 años, el objetivo es que nadie �quede en la calle� ni �por fuera del sistema�, explica Josefina.

�ME TOCARON EL ALMA�

Haicer llegó hace poco más de un año a Uruguay. Cuenta que en Cuba �estaba en lo malo� y que en este rincón del sur buscó torcer ese destino. Pero no le resultó tan fácil y, con 20 años, terminó en la calle.

Conoció el proyecto Puertas Abiertas gracias a la olla Huelas que Tacurú reparte todos los miércoles en distintas zonas de Montevideo. Estaba �negado a todo�, pero como la conversación con el BS se da en el patio del nuevo centro comunitario, es evidente que algo cambió, aunque todavía no sabe muy bien qué fue. �No sé si me tocaron el alma o qué, pero ahora vengo acá, después me voy al refugio y tengo la esperanza de conseguir un trabajo�. Hace pocas

horas, de hecho, tuvo una entrevista para integrarse a los proyectos sociolaborales de Tacurú. Eso lo tiene animado.

El joven no escatima a la hora de calificar cómo se ha sentido en estos pocos días en Puertas Abiertas: �hermano, es el trato. No importa el chocolate, que sí, también, pero esel trato. Acá hay buena vibra, una vibra buenísima�. �Tú hablas y ellos te atienden, ¿sabes?�, asegura, antes de arrojar su propia conclusión: �me gusta estar aquí�.

A unos metros de él, mientras varios promedian la segunda película en el televisor y otros toman mate, Jorge Daniel se confiesa como �muy solitario�, pero asegura que el proyecto �está lindo� y que es una oportunidad para �compartir cosas y conversar con los muchachos�. Eso, además del calor del aire acondicionado, dice, a las risas

Cuando llega el ómnibus para los traslados a los refugios, el centro empieza a vaciarse. Algunos, los menos, recién están llegando. Un puñado se irá más tarde, sobre la hora de cierre. El saludo, uno a uno, regala un apretón de manos o un abrazo que viene siempre acompañado de dos palabras. Repetidas, y en el aire, suenan a promesa: �hasta mañana�. Parece que así será.

Don Fabio Attard - XI Sucesor de Don Bosco

En el relato evangélico de Juan, donde se presenta la multiplicación de los panes, tenemos algunos detalles en los que me detengo un poco cada vez que medito este pasaje.

Todo comienza cuando, ante la «gran» multitud hambrienta, Jesús invita a los discípulos a asumir la responsabilidad de darles de comer. Felipe dice que no es posible cumplir esta petición debido a la cantidad de gente presente y Andrés, aunque señala que «hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces», inmediatamente infravalora esa posibilidad con un simple comentario: �¿pero qué es esto para tanta gente?�

que vivimos cada día: el refugiado podría haberse quedado en su casa, no debe molestarme; el pobre y el enfermo que se las arreglen solos, no es asunto mío formar parte de su problema, y mucho menos encontrarles la solución. He aquí el síndrome de Felipe. Aunque es un seguidor de Jesús, su manera de ver e interpretar la realidad sigue siendo estática y está a años luz de la de su Maestro.

Le sigue el síndrome de Andrés, al que le falta poco para ser más trágico. Es un síndrome fino y cínico: ve alguna posibilidad, pero no va más allá. Hay una pequeñísima esperanza, pero humanamente no es viable. Entonces, se acaba descalificando tanto el don como al donante. Y el donante, al que en este caso le toca la �mala suerte�, es un muchacho que simplemente está dispuesto a compartir lo que tiene.

Quiero compartir con ustedes, queridos lectores, cómo nosotros, los cristianos, que estamos llamados a compartir la alegría de nuestra fe, podemos a veces, sin saberlo, contagiarnos por el síndrome de Felipe o el de Andrés.

El primero es sutil y, por eso mismo, también muy peligroso. El análisis que hace Felipe es justo y correcto. Su respuesta a la invitación de Jesús no es equivocada. Su razonamiento sigue una lógica humana lineal y sin defectos. Veía la realidad con sus propios ojos.

Ante esta manera �razonada� de proceder, el hambriento deja de interpelarlo, el problema es suyo, no de él. Para ser más precisos a la luz de lo

Apagar una pequeña esperanza es más fácil que dejar espacio a la sorpresa de Dios. Dejarse condicionar por clichés dominantes para no explorar oportunidades que desafían lecturas e interpretaciones reduccionistas es una tentación permanente. Si no estamos atentos, nos convertimos en profetas y ejecutores de nuestra propia ruina. Al permanecer encerrados en una lógica humana, académicamente refinada e intelectualmente calificada, el espacio para una lectura evangélica se vuelve cada vez más limitado.

Jesús y los dos síndromes

Jesús supera los dos síndromes �tomando� esos pocos panes, considerados, por tanto, irrelevantes. Así abre la puerta a ese espacio profético y de fe que nos pide habitar

Ante la multitud, no podemos conformarnos con hacer lecturas e interpretaciones autorreferenciales.

Seguir a Jesús implica ir más allá del razonamiento humano. Cuando Él nos llama, no nos pide soluciones, sino la entrega de todo nuestro ser, con lo que somos y lo que tenemos.

Solo en la generosidad fundada en el abandono a su Palabra logramos recoger la abundancia del obrar providente de Jesús. El pequeño don del muchacho da un fruto sorprendente cuando se llenan las doce canastas y los dos síndromes no tienen la última palabra.

El papa Benedicto XVI comentó de esta manera el gesto del muchacho: «En la escena de la multiplicación, también se señala la presencia de un hombre que, ante la dificultad de alimentar a tanta gente, pone en común lo poco que tiene: cinco panes y dos peces. El milagro no se produce de la nada, sino a partir de una primera y modesta compartición. Jesús no nos pide lo que no tenemos, sino que nos muestra que, si cada uno ofrece lo poco que tiene, puede cumplirse siempre de nuevo el milagro: Dios es capaz de multiplicar nuestro pequeño gesto de amor y hacernos partícipes de su don».

Ante los desafíos pastorales que tenemos, ante tanta sed y hambre de espiritualidad que expresan los jóvenes, procuremos no tener miedo, ni quedarnos aferrados a nuestras cosas y formas de pensar. Ofrezcámosle a Él lo poco que tenemos, confiémonos a la luz de su Palabra y que ella, y solo ella, sea el criterio permanente de nuestras decisiones y la luz que guíe nuestras acciones.

confiamos en cada paso

El Aguinaldo 2025 con el lente juvenil

En medio de un mundo que, por momentos, parece solo transmitir violencia, dolor y ausencias, y que nos ahoga en la desesperanza, qué importante es mantener la fe en el cambio y la confianza en que tanto la dignidad como la paz son posibles para todos y todas.

Porque confiamos, hacemos. Porque creemos, nos ponemos en movimiento. Porque estamos convencidos de que es posible, seguimos estando, poniendo el cuerpo, escuchando, diciendo, llegando, viniendo. Sentimos un compromiso que parte de la preocupación por las desigualdades que encontramos en nuestro país y en el mundo, y que cada vez crecen más dentro de la sociedad.

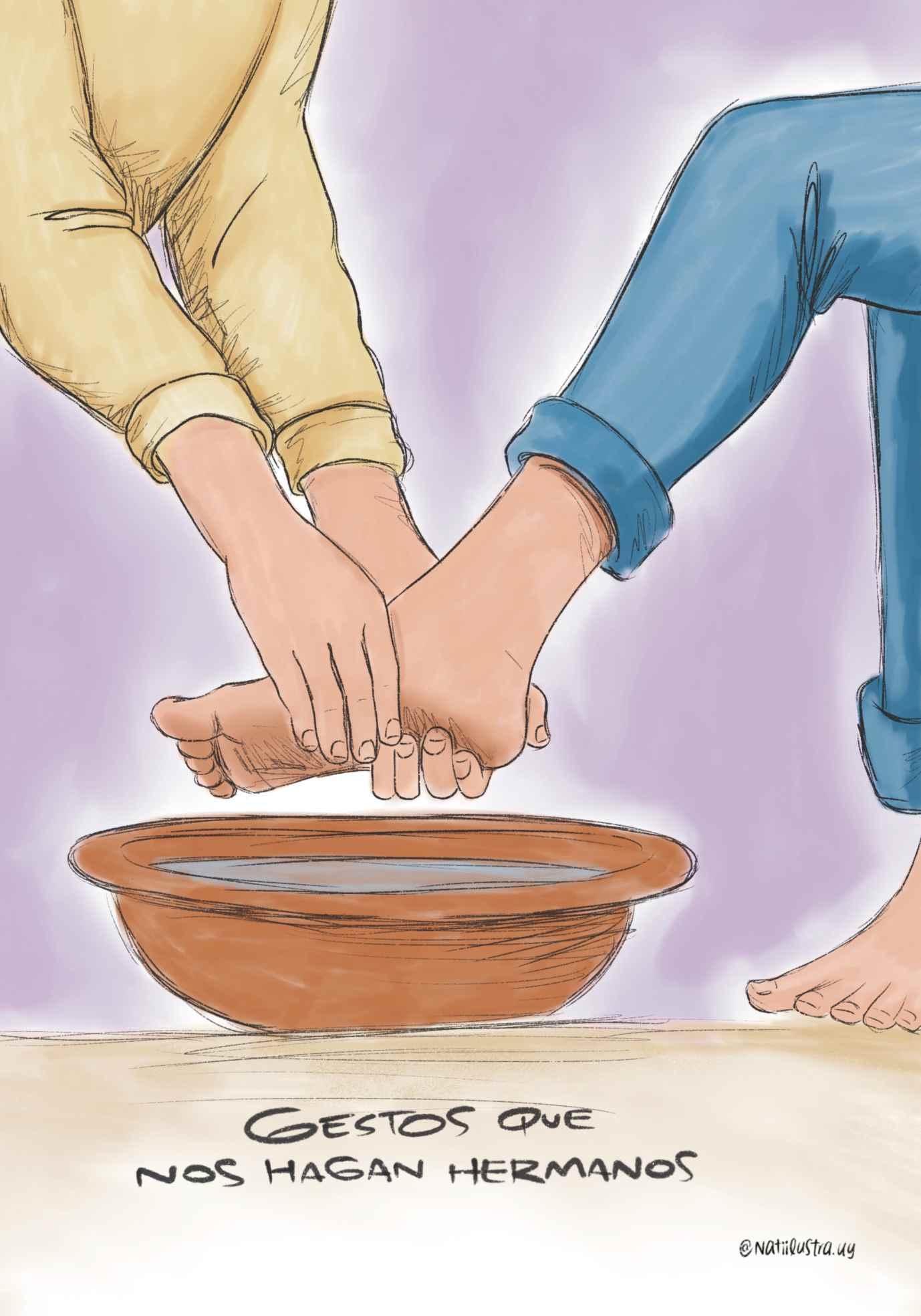

En el Aguinaldo de este año se nos propone anclarnos en la esperanza y peregrinar con los jóvenes; o, lo es que es lo mismo, ponernos en movimiento con esperanza. Pero ¿qué significa ser peregrino? ¿Y estar en movimiento? ¿Es solamente ir de un lado a otro? ¿O una cuestión geográfica? ¿De qué hablamos al decir esperanza? ¿A qué nos llama realmente? Creo que a no dejarnos ganar por la comodidad mirando solamente nuestra vida, sino incomodarnos mirando la de los y las demás.

Aunque mirar no basta: el mundo está gritando, cada vez más, por opciones que demuestren lo contrario a lo que ya está sucediendo. Acciones comprometidas, cargadas de solidaridad, entusiasmo, convicción y fe.

Jesús nos regaló su ejemplo de compromiso con los más pobres, con las personas juzgadas y excluidas; las que por alguna razón no podían pertenecer a la sociedad, ni eran vistas como iguales. Eso, que tanto le lastimaba y le dolía en el cuerpo y en el corazón, fue lo que lo lo movió a reconocerles su propia dignidad, su evidente valor. Les hizo creer en sí mismos y en sí mismas e hizo que también se sintieran amados y amadas

¿Qué hacemos con su ejemplo? Hoy Jesús nos propone salir, con corazón misionero como el suyo, al encuentro de los hermanos y hermanas. Al encuentro de las personas que están solas, que viven en contextos de guerras o luchas de poderes, con ausencias, sufriendo indiferencia de los hermanos y las hermanas, viviendo bajo la pobreza, la violencia, el miedo, el olvido, la soledad o el sinsentido. Hablamos de pobreza material, espiritual o intelectual, en los vínculos y relaciones: la podemos encontrar de muchas formas en nuestra sociedad.

Ahí está nuestro compromiso, como nos propone Jesús. Que implica procesos, caminos recorridos y por recorrer, que llevan tiempo, que no tienen nada de lo inmediato, y sí mucho de la paciencia y la convicción. Convicción en que se puede lograr algo diferente, en que se pueden mostrar otros modos, más cargados de sentido y, sobre todo, de amor

Porque no basta amar, decía Don Bosco; tenemos que demostrarlo. No basta estar convencidos del cambio y de la lucha por la paz, es importante tener acciones que lo demuestren y que contagien a otros y otras. Hoy nos toca a nosotros y nosotras: a vos, a mí, a cada una y cada uno, en donde sea, estamos llamados y llamadas a comprometernos con esperanza para salir al encuentro de los más pobres, los predilectos y las predilectas de Jesús.

Alma Rodríguez

Exalumna del Colegio San Isidro de Las Piedras. Integrante del Voluntariado Misionero Salesiano. Educadora de Tacurú.

Cada viernes, un grupo de exalumnos del Colegio Pío lleva alimento y compañía a personas en situación de calle en Villa Colón y Colón.

Afuera, la oscuridad de la noche. Adentro, una olla de aluminio que humea y genera calor. Sentados a su alrededor, nueve jóvenes �todos exalumnos del Colegio Pío� charlan, se ríen y se pasan el cucharón. Están ahí desde que cayó el sol, en un viernes de junio en que el frío se cuela por todas partes.

Dentro del predio del Colegio Pío, a la derecha. Hay que pasar por un gimnasio, algunos salones, y seguir hasta el fondo: aquí, cada viernes, se prepara La Olla de Villa Colón. La propuesta surgió en 2017 por iniciativa de un grupo de exalumnos del colegio que, al ver la realidad de la zona, decidió salir al encuentro de las personas que viven en la calle, en los barrios Villa Colón y Colón.

Juan Martín Ferreira �Juanchi� tiene 26 años y es uno de los referentes del grupo. Su tarea implica organizar la logística y acompañar a los voluntarios. En 2018 se sumó a la iniciativa y, desde entonces, todos los viernes colabora en el servicio.

�Sentía que me faltaba una conexión con la gente del barrio, con quienes me cruzaba casi todos los días, pero los esquivaba o pasaba de largo y no me animaba a estar con ellos. Quería tener un vínculo mejor con estas personas y construir una comunidad�, cuenta.

LA PREVIA A LA SALIDA

Llega una donación de pan para acompañar el plato caliente. El guiso está pronto. Una voluntaria hunde el cucharón y lo sirve en una bandeja de plástico, que ayuda a conservar el calor durante más tiempo. En total, se preparan 90 viandas que se acomodan en tres grandes cajas.

Juan Bianco es uno de los servidores que apila cada bandeja y las contabiliza. Tiene 44 años y es la tercera semana que colabora en la olla. Hasta el año pasado fue animador del oratorio La Tablada, donde estuvo más de dos décadas. Buscaba aportar

desde otro lugar, pero sin alejarse del carisma salesiano.

�El viernes pasado me encontré con un amigo que desde hace muchos años está en una situación complicada con las drogas y se encuentra en situación de calle. Nos dimos un abrazo y eso me marcó. Entiendo que la comida es una excusa, pero lo que realmente vale es el encuentro�, comparte.

Las primeras viandas son para cuatro hombres que se acercan directo al lugar Jesús llega primero. Es callado, de palabras precisas. Después aparecen Yuri y Marcelo, que habla más que los demás. Por último, llega Fernando.

Marcelo quiere que le tomen una foto con una campera de Danubio. �Te voy a traer una de Liverpool�, bromea Juanchi, que es hincha del equipo negriazul. Hay risas y los típicos chistes entre futboleros.

�Un lujo, qué buena pinta tiene esto�, dice Marcelo al recibir su vianda. Agradece y se retira. Lo mismo hacen Jesús, Yuri y Fernando. Los voluntarios se fijan en que no les falte nada: el pan, la cuchara, el vaso con jugo.

Las tres cajas con las viandas. Los bidones con jugo de naranja. Los vasos para servirlos. Todo entra en la parte trasera de la camioneta.

Algunos jóvenes se despiden; su tarea ya está hecha. Además de Juanchi y Juan, quienes saldrán a la recorrida son Fiorella Benítez, de 20 años; Macarena Grassi, de 21; y Avril Ramírez, de 20. Antes de subirse al vehículo, forman una ronda y rezan un Ave María.

La camioneta arranca a paso lento con las balizas prendidas. Juanchi va al volante. Fiorella va sentada en el asiento del acompañante. No se mueve de ahí porque lleva muletas. Aunque sigue en recuperación, igual sale. �Este servicio es diferente a animar, es una dinámica distinta�, asegura.

En la primera parada se van, por lo menos, diez viandas. Algunas son para quienes se acercan; otras, para los que no están. �Algo que me sorprende es que muchos preguntan: '¿puedo llevarle una bandeja a fulano?'�, dice Macarena. �Eso no me lo esperaba la primera vez que salí. Pensaba que cada persona, cada

pareja o cada familia es un mundo y, en realidad, no es así. Son todos uno�.

HISTORIAS QUE SE CRUZAN

Álvaro vive a la intemperie. �La voy llevando, de a poquito voy evolucionando�, dice, y señala dónde duerme: una pequeña construcción artesanal de madera y chapa.

�Tenemos que venir a hacer un asadito. El otro día estabas haciendo unos pollitos, ¿te acordás?�, dice Juanchi. El otro Juan agrega: �Vamos a hacer una cosa: cuando vengan los calores, en setiembre u octubre, traemos un pedazo de carne y lo cocinamos ahí�. �Cerca de mi cumpleaños�, aclara Álvaro. �¿Cuándo es?�, pregunta Juan. �El 18 de octubre. No sé cuándo cae este año�

Juanchi saca el celular del bolsillo, entra al calendario y se fija: cae sábado. �¿Festejamos antes o después?�, pregunta. �Y... si después del viernes es sábado�, dice Juan, con ironía. �Pero hay gente que dice que es mala suerte�, agrega Juanchi. Álvaro interrumpe: �Sí, dicen que es mala suerte, pero el viernes está bien�. �Vos encargate de la leña�, le dice Juanchi. �Ah, leña no falta. Yo tengo todo�, responde Álvaro. La promesa queda hecha.

El trayecto continúa. La camioneta se estaciona en la esquina de las avenidas Lezica y Eugenio Garzón. Una de las primeras en aparecer es Silvia, que

�Sentía

que me faltaba una conexión con la gente del barrio, con quienes me cruzaba casi todos los días, pero los esquivaba o pasaba de largo y no me animaba a estar con ellos. Quería tener un vínculo mejor con estas personas y construir una comunidad�

les regala flores a las voluntarias. Llegó desde Cuba a Uruguay hace dos años y cuenta que tiene problemas con el alcohol. �Es mi perdición�, dice. Avril le recomienda que vaya a un grupo de Narcóticos Anónimos: �Aferrarse a la fe capaz que es la mejor salida�

Después aparecen más personas. Algunos se llevan una vianda; otros, más de una. Conversan, saludan. Cuando los voluntarios ven que no llega nadie más, siguen su camino.

EL VALOR DE LA ESCUCHA

A la vuelta de la Plaza Vidiella, en el corazón del barrio Colón, se cruzan con Nicolás y Joaquín. Joaquín es quien más habla. Tiene 30 años, es del interior y llegó a Montevideo cuando tenía diez. Alcanzó a cursar un semestre de Veterinaria. Hoy está lejos de su familia y de su hijo de seis meses, Nahitan. Su pareja logró

rehabilitarse de las drogas Pero él no

�Hacelo por Nahitan�, le dice Juan. Mientras habla, a Joaquín se le humedecen los ojos. Al terminar, dice: �Gracias por escuchar mi historia�, y se despide. Camina junto a Nicolás, que también desea verlo cerca de su hijo

Las últimas viandas de la noche son para cuatro hombres que están acostados bajo el techo de la parroquia Santa María Madre de la Iglesia y San Juan Bosco �la parroquia de Colón�. �¡Llegó la olla!�, grita Juanchi para que lo escuchen. Y listo. Fin del servicio.

Los cinco voluntarios regresan a la sala. Limpian, ordenan, guardan lo que puede usarse y tiran lo que no. No cambiaron el mundo, pero sí repartieron algo más que comida: escucharon, acompañaron, dieron esperanza. Eso también es estar

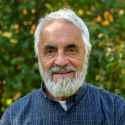

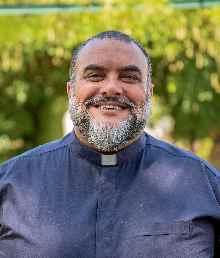

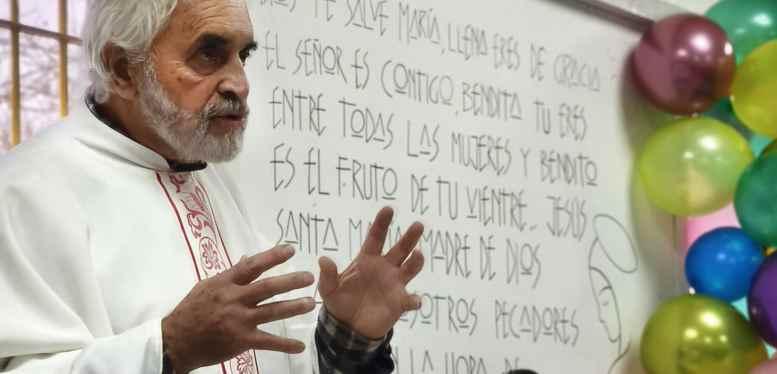

nombre y apellido

Desde su origen humilde hasta su entrega total a los más vulnerables, el padre Mateo Méndez comparte su recorrido marcado por la presencia, el servicio y la fe encarnada. Su historia es una invitación a estar presentes, a dejarnos interpelar y a creer que otra realidad es posible.

¿Cómo nace en tu vida la vocación salesiana?

Crecí en una familia numerosa: somos 12 hermanos y la verdad es que esto del llamado o de la vocación religiosa no era mi universo, pero en la adolescencia me acerqué al oratorio de Villa Muñoz, que quedaba cerca de mi casa, me integré y me empezó a gustar. Ya bautizado y con la primera comunión, un día, en una fiesta en San Jacinto, el obispo se me acercó y me preguntó: �Che, vos, ¿no querés ser cura?�. En ese momento pensé: ¿esto a qué viene?. Pero la invitación no cayó en saco roto. Con el tiempo, me integré a la comunidad de San Miguel. Nos sentíamos bien juntos y los hermanos salesianos entendieron que había un germinador vocacional. Todo se dio naturalmente. Cuando dije en mi casa que me iba a vivir al

�Alguien, en algún momento de la vida de estas personas, tiene que ponerse de su lado para entender y conocer su realidad. Y eso no es una estrategia; es un compromiso, una postura de vida�.

colegio, me preguntaron a qué. Mis hermanos decían que no era para mí y a veces se daban conversaciones acaloradas. Entonces, en una de esas charlas, mi madre dijo: "Cada uno de ustedes ha hecho lo que ha querido con su vida y nadie les puso impedimentos, así que si lo que él quiere es esto, déjenlo". Ahí se terminaron los cuestionamientos. Al poco tiempo participé en un retiro para estudiantes interesados en la vocación sacerdotal, pero no lo finalicé. Me llevaba bien con los compañeros, pero algo no me cerraba. Volví al Colegio San Miguel, donde vivía, y, cuando entré, me pasó

algo sencillo pero importante: sentí que ahí estaba bien y que era eso lo que quería. Hablé con el director y me dijo: �Bueno, capaz que Dios te está llamando para que seas un salesiano�. Así empezó todo.

¿De dónde surgen las ganas de estar cerca de los que menos tienen y dedicar la vida a eso?

Mi familia era una familia muy humilde y pobre. Esa realidad de no poder acceder a muchas propuestas que la sociedad te va presentando, y entender que uno puede vivir sin eso, es algo que marca y se puede transmitir. Entender que lo importante no es lo que nos ponemos, sino lo que somos o queremos ser, te va formando una espiritualidad de lo sencillo.

Fuiste parte de la fundación de Tacurú, del proyecto Caqueiro en Rivera y, en última instancia, del proyecto Minga. ¿Cómo fue acompañar esos procesos?

En las tres experiencias hay un deno-

minador común, que es el sentir que puedo ser una herramienta, a través de distintas propuestas, para que los más desfavorecidos tengan oportunidades, que es lo que les falta a los más pobres. Alguien, en algún momento de la vida de estas personas, tiene que ponerse de su lado para entender y conocer su realidad. Y eso no es una estrategia; es un compromiso, una postura de vida. Yo no creo que sea el ángel del Señor el que va a venir a decirme dónde tengo que estar: es la gente, son los jóvenes y sus realidades, sus sufrimientos, la marginación, la pobreza, la exclusión, el sentir que no a todos les importa su vida y sus historias. Y lo otro de fondo es que esta población tiene un tesoro escondido y a nosotros nos toca descubrirlo. Para lograrlo, tenemos que descalzarnos, como Moisés frente a la zarza ardiente, cuando el Señor le dice "descálzate porque estás pisando tierra sagrada". Debemos abrirnos a una nueva realidad para escuchar las cosas que solamente ellos nos pue-

den decir Y para que eso suceda tienen que encontrarnos �descalzos�

¿Cómo has visto, en estos años, la exclusión social entre los jóvenes? ¿Cómo lo ves actualmente? Yo entiendo que la situación de muchos jóvenes es una realidad problemática, pero no imposible de transformar. Basta con creer que se puede cambiar su vida, y también la nuestra, porque las soluciones las hacemos juntos. Tenemos que pensar qué les ofrecemos a los jóvenes para que construyan sus historias, para que sientan que son importantes y valiosos para los demás. Tenemos que sentirlo, oírlo y experimentarlo. No hay que perseguir al adolescente que consume, por ejemplo, hay que buscar herramientas para combatir a quienes generan esas situaciones, porque el culpable no es el joven, sino el que genera el tráfico, ya sea con la droga o con todas esas cosas que se ofrecen fácilmente y se convierten en problemas complejos. Ellos están esperando a alguien que les haga ver que hay otra realidad posible. Hay que

ayudarlos a discernir que la vida no se trata de tener, sino de lo que queremos ser.

Ese es también el rol de la Iglesia, ¿verdad? Hablás de estar... Sí. Hay un libro de un brasileño que habla de la pedagogía de la presencia: saber estar Y saber que estoy porque el otro me importa, porque creo en esto salesianamente. Que si estamos las cosas pueden ser diferentes. Si acompañamos, puede que las vidas de los demás se transformen en un entusiasmo renovador para valorar otras cosas y trascender a lo material. Hay momentos en la vida de los gurises en los que hay que marcar presencia firme y clara. Y quienes animan deben dar testimonio, con su vida, de que hay otras cosas que pueden hacernos felices. Eso tiene que ver con el mensaje que da el educador, al que los jóvenes ven feliz, más allá de que no tiene todo lo que quisiera y tampoco ama todo lo que quisiera. Pero ama todo lo que tiene. Los jóvenes tienen que sentir que se les ofrecen posibilidades.

�Los jóvenes tienen que sentir que se les ofrecen posibilidades. Tienen que encontrar la palabra segura y firme, porque a veces somos un poco tibios para encarar las cosas con radicalidad�.

Tienen que encontrar la palabra segura y firme, porque a veces somos un poco tibios para encarar las cosas con radicalidad. La propuesta de Jesús es contundente: es esto o lo otro, no son las dos cosas. Jesús no es imparcial. Toma postura por el más necesitado, por el más indefenso, por aquel que encuentra en su mensaje la razón para vivir, pero no al estilo del mundo, sino poniendo al otro en el centro.

¿Cuál es el aprendizaje más grande de estar cerca de los jóvenes que menos tienen?

Cuando era chico, existía el gesto de servir sin esperar recompensa. Así aprendimos que vivir para servir, sin esperar nada a cambio, es lo que marca la experiencia vital todos los días. El servir está pautado por el amor al prójimo. ¿Dónde está la ganancia y la felicidad ahí? En la alegría y la felicidad que produce ver en el otro lo que genera que alguien haga lo que él no puede hacer. Cuando hacés algo por el otro, el Señor se encarga de que eso que hiciste te produzca una alegría que no se puede quitar y que no tiene condicionamientos. La recompensa es la alegría que sentiste porque viste que el otro quedó contento y porque descubrió que hay alguien que lo ama sin esperar nada a cambio. El amor de Jesús es desinteresado y libre. No se ata a cosas, produce alegría por servir al otro en una situación difícil y está en el abrazo, en el agradecimiento. ¿Qué más querés?

¿Qué te mantiene en la esperanza de que las cosas pueden ser distintas? Uno trabaja sin esperar nada más de que esto sea contagioso y que otros jóvenes, en otras comunidades, con el carisma salesiano, sigan multiplicando gestos verdaderos por los demás. Muchas veces, somos nosotros la herramienta para que el otro sea feliz, y si el otro es feliz, yo también soy feliz. Esa es mi preocupación de todos los días, más allá de las dificultades y las luchas. Conociendo a Don Bosco, uno sabe que se la jugó en todas las formas posibles, con María Auxiliadora a su lado y el amor de Jesús en la Eucaristía, con oración y horizontes. Hay cosas de su espiritualidad que no se negocian, como buscar el bien común, porque nadie se salva solo. Todos necesitamos del otro.

Más allá de las cifras, la pobreza infantil es una negación estructural de la dignidad humana. Javier Pereira y Cecilia Cracco abordan este fenómeno desde la sociología y la psicología.

Uno de cada tres niños está en situación de pobreza en Uruguay.

La pobreza se acentúa en menores de seis años, en un 32 %.

En niños de 6 a 12 años, alcanza el 28,1 %, y en adolescentes de 13 a 17 años, el 27,5 %.

Siempre se habla de la pobreza infantil y juvenil en números. Pero casi nunca con una perspectiva más amplia, a fondo, que mire sus consecuencias y valore quiénes están detrás de la estadística.

Javier Pereira �doctor en Sociología por la Universidad de Texas, Austin, y fundador y director ejecutivo de América Solidaria en Uruguay� señala que la pobreza infantil es �una forma estructural de negar la dignidad humana, un respeto básico e inherente al ser humano�, ya que �priva a los niños y las niñas de aquellos mínimos que toda sociedad tiene que garantizarles�

Desde su perspectiva sociológica, Pereira sostiene que la pobreza se entiende cada vez más �como exclusión de ciudadanía� dado que supone �un recorte y una ausencia en el ejercicio pleno de los derechos�.

En ese sentido, el Instituto Nacional Nacional de Estadística (INE) difundió en febrero el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional, incorporando cinco dimensiones para captar el fenómeno en toda su complejidad y comprender las carencias más allá del ingreso: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo.

Para Cecilia Cracco �doctora en Psicología por la Universidad del Salvador, Argentina� aunque los

cambios metodológicos permiten �tener una visión más cercana a la realidad�, el flamante enfoque no trae consigo transformaciones en lo que son las políticas de fondo. �Existen problemas todavía en generar intervenciones que tengan un impacto. Esas debilidades impiden revertir los ciclos de pobreza que se repiten de generación en generación y que afectan la salud, el bienestar, los derechos y el desarrollo integral de las personas�, analiza Cracco.

Respecto a este tema, Pereira subraya que el rol del Estado es clave para que los niños puedan ser vistos �no como objetos de asistencia, sino como sujetos de derechos�, aunque también es fundamental lo que puede hacer el entorno familiar

INFANCIAS FRÁGILES

La niñez es una etapa crucial para el ser humano. Es el tiempo en que se

�Si un país naturaliza la pobreza infantil, es un país que está en una profunda crisis moral�

Javier Pereira

construyen los cimientos del desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Lo que se gana en esos primeros años deja huellas profundas. Y lo que se pierde, aún más.

�Es un daño muy grande el que produce la pobreza en la infancia, porque es una etapa vital en la que se construye la autoestima, esa confianza básica que después nos acompaña el resto de la vida�, señala Pereira.

�Se trata de poner caras, nombres, historias personales.

Si esto no ocurre, la empatía empieza a ser una idea abstracta�

Cecilia Cracco

Desde la psicología se ha estudiado que, a medida que un niño o una niña acumula factores de riesgo para su desarrollo, se vuelve más complejo �aunque no imposible� modificarlos en el futuro. Esto tiene mucho que ver con la calidad de los entornos en los que crecen: la salud mental de sus padres, el cuidado y la contención que reciben, y la atención a sus primeras necesidades.

A su vez, cuando hay problemas de acceso o calidad en los sistemas de

salud y educación, pueden generarse efectos encadenados que impactan en el desarrollo del individuo desde edades muy tempranas.

Revertir esta situación no depende solo de la voluntad. Hay algo mucho más profundo. Así lo explica Cracco: �Hay cuestiones a nivel del desarrollo del pensamiento: las estructuras cerebrales, el reconocimiento y la regulación emocional que, luego, generan otro tipo de complicaciones en los comportamientos y en las posibilidades de aprovechar otras

oportunidades, lo que puede provocar una sinergia de mayor vulnerabilidad�.

Los indicadores de salud mental en Uruguay atraviesan todas las clases sociales, pero el impacto es mayor en los sectores más bajos porque, muchas veces, no se tiene el dinero para pagar una atención adecuada. �Para muchas personas hay listas de espera de ocho o nueve meses para una consulta con un psicólogo y eso es mucho tiempo. Y, en algunos casos, hay tratamientos que tendrían

que extenderse un poco más �como los que se ofrecen en el nivel de la atención mutual�, pero tienen un tiempo adjudicado�, explica Cracco, y casi siempre es menor al esperado.

Según datos presentados por Unicef Uruguay en 2024, en las últimas tres décadas, la tasa de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza es el doble que la de la población en general.

¿Esto quiere decir que este escenario se ha convertido en una realidad aceptada? Pereira responde: �Si un país naturaliza la pobreza infantil, es un país que está en una profunda crisis moral. Y cuando pasa eso, no podemos decir que lo que falla son solo las políticas públicas: falla el contrato social básico que nos sostiene como sociedad�.

Por su parte, Cracco reflexiona: �Puede ser que hayamos incorporado la idea de que siempre va a haber un porcentaje de personas en situación de pobreza. Un punto más, un punto menos, pero siempre un porcentaje. Y en un país como Uruguay, no debe-

ríamos darlo por sentado, porque podríamos soñar con cambiarlo y podríamos trabajar para hacerlo�.

La integración social es, sin duda, un desafío. Así lo entienden ambos expertos.

�El Estado es el garante último, pero esto nos dice algo a nosotros como sociedad y, en el fondo, nos exige un cambio de mirada�, plantea Pereira. �De cómo nos vemos como personas iguales en dignidad, con iguales derechos. A medida que uno cambia la mirada, cambia también la forma en que nos vinculamos con el otro�, explica.

Para Cracco, el camino hacia la integración social puede comenzar con �espacios de intercambio cara a cara� entre personas de distintos contextos socioeconómicos. Lugares como un centro educativo o un empleo donde coinciden jóvenes de diferentes clases sociales pueden propiciar este acercamiento. �Se trata de poner caras, nombres, historias personales. Si esto no ocurre, la empatía empieza a ser una idea abstracta�, analiza.

�Lo que termina pasando, en algunos casos, es que a esas personas les resulta muy difícil sostener su presencia y participación en otros ámbitos�, agrega Pereira. Por eso considera que la clave está en el acompañamiento desde todas las partes involucradas. �Es un proceso complejo, porque son historias que no se borran de un plumazo, pero todos somos iguales en dignidad, todas las vidas valen igual�, subraya.

La tasa de infancias en situación de pobreza es el doble que en el resto de la población.

La pobreza se entiende cada vez más �como exclusión de ciudadanía� dado que supone �un recorte y una ausencia en el ejercicio pleno de los derechos�.

La integración social es uno de los grandes desafíos.

Película: El último vagón (2023) Disponible en Netflix

No todos viajamos en el mismo vagón. Algunos lo hacen con ventanas amplias, caminos claros y estaciones aseguradas. Otros, en cambio, lo hacen al fondo: donde el vagón se sacude más, donde el paisaje se ve borroso y el destino es incierto.

El tren avanza, pero no todos pueden seguirle el ritmo. En los márgenes del movimiento, de los sistemas, de los derechos, hay infancias que quedan detenidas, atrapadas entre el polvo y el olvido. El último vagón no solo narra la historia de un niño que cambia de lugar cada pocos meses. Nos habla, sobre todo, de lo que no cambia: la desigualdad.

Ikal viaja con su familia por pueblos y campos persiguiendo un tren de vida que no da tregua En ese paisaje de desarraigo, aparece Georgina, una maestra que decide quedarse. Su escuela es una construcción frágil, con paredes de madera y pizarrones desgastados, pero hay algo en ella que es indiscutiblemente firme: la convicción de que cada niña y niño tiene derecho a aprender, a soñar, a ser alguien

Ella no se mueve. Aunque todo alrededor pasa, ella permanece. Y en ese gesto -el de quedarse, el de mirar, el de enseñar con amor- se vuelve una presencia transforma-

dora. En su aula no se mide el éxito con exámenes ni resultados. Allí importa el proceso, el encuentro, la dignidad del otro. Hay lugar para la pregunta y para el error, para el juego y para la lectura, para la voz y para el abrazo. Es una educación que no impone, sino que escucha. Que no exige, sino que propone. Que no se basa en lo eficiente, sino en el vínculo. En un contexto donde muchos son olvidados, ella elige no pasar de largo.

Esa es la escuela que Don Bosco soñó: no un edificio lleno de normas, sino un lugar de corazón abierto donde los jóvenes puedan descubrir que valen, que pueden, que no están solos. Georgina, como tantas y tantos educadores silenciosos, encarna ese estilo. Ese modo de amar y acompañar desde la cercanía, sin recetas, sin urgencias, confiando en los tiempos del corazón.

El último vagón nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Cuánto valen las infancias de las y los que no aparecen en las estadísticas? ¿Quién defiende el derecho a aprender de quienes no tienen voz? ¿A cuántos Ikal estamos pasando de largo? ¿Quién se detiene cuando todo apura? La película no ofrece respuestas mágicas, pero deja claro que el cambio empieza en creer en el otro cuando nadie más lo hace.

Mayo de 1847. En Valdocco cae una tormenta imponente. Agua y más agua. Se va haciendo de noche, y Mamá Margarita y Don Bosco están agotados por el trabajo del día. Muchos chicos pasaron hoy por el Oratorio para tener catequesis y jugar en el patio. La tarde terminó con una rica merienda preparada por Mamá Margarita, unas palabras de Don Bosco y el infaltable Ave María. Cada uno de los chicos se fue a su hogar y, al fin, un poco de tranquilidad llegó luego de tan agitada jornada. Mamá Margarita se dispuso a calentar un poco de sopa para la cena y Don Bosco aprovechó para responder la correspondencia atrasada. Con esta lluvia, no había mucho más por hacer que descansar la mente y el cuerpo, para el día siguiente poder recibir nuevamente a los muchachos.

En eso, bajo la luz tenue de una vela, alguien golpea la puerta. Mamá Margarita abre y ve a un chico, de no más de quince años, empapado y con los zapatos rotos. Pide pasar la noche allí, ya que viene de lejos y no tiene dónde dormir. Don Bosco le hace un par de preguntas, pero duda: ya otros habían pasado la noche en el Oratorio y se habían llevado las pocas frazadas que tenían. Incluso uno se había robado la mismísima paja que usó de colchón. �No otra vez�, pensó Don Bosco. Margarita insiste: �Está empapado, Juan. No podemos dejarlo. Esta vez, lo dejamos bajo llave�. El corazón materno gana y lo reciben en su casa.

Alrededor del fuego, los tres toman un plato de sopa mientras la ropa del jovencito se seca. Don Bosco se acerca y, con su arte de preguntar, logra que el chico se narre. No es de por allí, viene del Valle de Sesia. No tiene

familia: es huérfano de padres. Gastó sus últimos ahorros en un poco de pan para saciar el hambre del día. No ha recibido ninguno de los sacramentos y tampoco estudia. Hace días que busca trabajo en Turín, pero ninguna puerta se le abre. �Ahora no tengo más nada y no soy más de nadie�, sentencia el muchacho en su relato, y se larga a llorar.

Don Bosco se conmueve. No hay familia, ni patria, ni escuela, ni Iglesia, ni trabajo, ni dinero. No tiene nada, ni tiene a nadie. Sin sentido y sin futuro en su existencia. Los ojos se le pierden mirando el fuego, buscando allí, quizás, un poco de luz. Don Bosco mira a su mamá, también con los ojos llorosos. Ella enseguida se pone de pie y le pide ayuda al jovencito para armar, con unos ladrillos, una tabla y algo de paja, una cama frente al fuego. Margarita le dice unas palabras de buenas noches y rezan los tres un Ave María.

El muchachito se duerme rápidamente. Está agotado después de deambular todo el día por la ciudad. Pero la sopa caliente, la ropa seca, la cama y el cariño de esas dos personas han sido como un pedacito de Paraíso.

Una experiencia de profunda comunión en el oratorio llevó a Lucía Mainardi a optar por el ámbito social. Hoy trabaja en Médicos Sin Fronteras y antes lo hizo en Techo y en Asociación Civil Cirineos. Pero su testimonio es más que eso: más bien, es la historia de muchos nombres con los que se encontró, que le demostraron �lo mucho que transforma el amor�.

Stefanía no durmió aquel fin de semana y la emoción que sintió esos días no se la olvidó nunca. Su familia había sido elegida por la ONG Techo -que trabaja en dar respuesta al déficit habitacional originado por situaciones de pobreza- para la construcción de una vivienda transitoria.

Cuando se enteró, lloró de solo imaginar el cambio que eso significaría para ella, su pareja y su bebé, que en ese entonces tenía menos de un año. A los pocos días, conoció a los voluntarios y trabajadores de la organización, y, entre ellos, estaba Lucía Mainardi (29), que, recuerda, �no sabía construir, ni poner un clavo�. Sus historias empezaron a cruzarse. El abuelo le enseñó a usar el martillo y le dio �lo más importante�: la confianza. �Fue muy lindo aprender a construir con toda la familia�, recuerda Lucía.

El segundo día de obra, mientras iban en una camioneta rumbo al barrio con

unos baldes de pintura, un movimiento brusco sobre un lomo de burro empapó de blanco las botas de Lucía.

Al ver el enchastre, el abuelo de la familia la ayudó a limpiarlas, mientras Stefanía y su pareja buscaron un par de championes para prestarle. Lucía los llevó puestos hasta que la casa quedó terminada esa misma tarde. Luego, se los devolvió, y aunque también tenían unas gotitas de pintura por el trabajo de esa tarde, Stefanía le dijo que esas manchas serían un recuerdo de uno de los días más importantes de su vida.

Toda esa escena le quedó grabada a Lucía. Fue el signo de un compartir, sí, pero también de una experiencia que define como �realmente transformadora�, porque pudo sentir que hizo viva la expresión de ponerse �en los zapatos y en el lugar del otro�. En tal caso, fue también un accidente que plasmó muchas de sus opciones

personales y profesionales, sus búsquedas y aprendizajes.

El ciclo laboral de Lucía en Techo duró casi dos años y, luego, pasó a Asociación Civil Cirineos, una organización que ofrece apoyo integral a familias que viven en situaciones de extrema precariedad, con los pilares de vivienda digna, educación y fe, como ejes estructurantes. Allí estuvo ocho meses, antes de volver a cambiar de trabajo y sumarse al equipo de la ONG humanitaria Médicos Sin Fronteras, que busca dar atención médica a poblaciones afectadas por catástrofes naturales, guerras y epidemias, o bien ofrecer ayuda en contextos donde la gente no tiene la posibilidad de acceder a medicamentos.

�Intento aportar lo mejor que puedo para que esas cosas que no me gustan, o que me cuesta creer que pasan en el mundo, puedan cambiarse�, cuenta Lucía. Y aunque su propósito es claro, es consciente de que lo que se propone no puede lograrlo sola. La clave, y lo que importa, asegura, está �en lo que hacemos juntos�. En eso insiste más de una vez.

Lucía estudió Comunicación y trabajó algunos años en una empresa de publicidad, pero se dio cuenta de que lo suyo iba por otro lado. Hoy tiene innumerables anécdotas y rostros concretos que no solo son una confirmación de sus opciones profesionales, sino una demostración de �lo mucho que transforma el amor�.

Su historia, por tanto, es un entretejido de un montón de otros nombres. De muchas personas con las que se ha cruzado y en las que ha podido descubrir que el milagro ocurre cuando se da el encuentro. �Me moviliza cuando veo que puedo dar un pedacito de mi corazón y, al mismo tiempo, el otro me da un pedacito del suyo�, relata. Su testimonio, más que autorreferencial, es un canto de comunión. De una vida que late cuando es compartida con otros, también en su trabajo, donde a diario se siente cerca de historias que la sacuden.

Por eso considera importante �ver las oportunidades que tenemos al alcance para generar cambios y que nadie quede por fuera o invisibilizado� Todo

eso se materializa en las distintas respuestas que buscan dar las organizaciones por las que ha pasado, pero también �en el amor traducido en acciones y en cómo nos vinculamos�, además de �el cariño que ponemos en lo que hacemos para buscar el bien de todos, en todo�, subraya.

Como está convencida de que el cambio es posible, trabaja todos los días �con todo el corazón�, aunque lo que pueda aportar sea �una gota en el mar�, segura de que cada uno debe buscar cuáles son los contextos en los que puede intervenir, para generar transformaciones y miradas que dignifiquen. �Estar atentos a quienes nos rodean es clave: tanto en nuestros vínculos cercanos como con los que son más desconocidos. En todos hay mucha riqueza y mucho para dar, para aprender y crecer en ambas partes�, indica.

La mirada de Lucía es hija de un montón de encuentros y otras tantas experiencias significativas que la marcaron. Una de ellas, quizás la principal, es el Oratorio Cordón. �La huella que dejó en mí es gigante�, señala.

Fue animadora durante nueve años y, no tiene dudas, allí descubrió �la vocación del corazón, que es vivir la vida amando y que se note�. En esa casa salesiana -y Lucía refuerza mucho la idea de que es, en verdad, �una casa�- confirmó que �está salado� ver lo que genera un patio y la disposición a encontrarse con los otros

Con los gurises aprendió a esperar y a confiar en los procesos A través de sus vidas se encontró con un Dios que se revela en los más sencillos Descubrió, entonces, que una persona que se siente amada y valorada es suficiente para que todas las cosas valgan la pena Esa certeza aún va con ella aunque dejó el oratorio hace un par de años Hoy, en su trabajo como recaudadora de fondos en Médicos Sin Fronteras, mantiene esa premisa.

�Trabajo en lo social porque me mueven mucho las poblaciones más vulnerables�, explica, aunque agrega que ha aprendido que uno puede transformar las cosas en el lugar en el que esté. �Se necesita humanidad en todos los ambientes porque eso, solo eso, es lo que nos llevará a vivir mejor, de una forma más amorosa y solidaria con el otro�, subraya.

A diferencia de hace un tiempo, donde podía ir a los barrios para aprender a construir o charlar con un vecino, hoy le toca trabajar a distancia del terreno, pero pensar en el objetivo final �hace que cada esfuerzo se cargue de sentido�.

Cree que lo que damos también nos hace: �aunque me equivoque y las cosas me cuesten, trato que mi norte sea poder construir cosas lindas, que tiendan puentes y enciendan lo mejor de las personas, que es una forma, también, de ayudarme a mí a buscar lo mejor que tengo para dar: mi humanidad más pura�

Su búsqueda es con otros o no es.

Mis años de preparación para el sacerdocio fueron muy hermosos. Una convivencia fraterna sumamente enriquecedora en los distintos lugares donde fui pasando: Montevideo, Santiago de Chile, Turín y Roma.

Estudié mucho y trabajé incansablemente, al mismo tiempo que observaba atentamente los avatares de un mundo que se iba reconstruyendo de los horrores vividos en la guerra. Fueron años de mucho aprendizaje y de una intensa preparación para la vida

Algunos autores me llamaron mucho la atención. Su temática, si bien era distinta, era también complementaria

San Ireneo de Lyon, si bien luchaba contra las herejías de la época, en el siglo tercero de la era cristiana, nos trazaba un enfoque fresco y comprometido del Evangelio de Jesús. Una de sus frases fue muy comentada en nuestras charlas y conferencias: �La gloria de Dios consiste en el hombre viviente y la vida del hombre en ver a Dios�.

Juan Luis Segundo, con su docencia profunda y al mismo tiempo muy cercana a nosotros, destacaba la relación profunda entre el Dios de

Jesús, el ser humano y el mundo. Entre sus muchos libros trabajamos con este sugerente título: �¿Qué Mundo? ¿Qué Hombre? ¿Qué Dios?� Era una maravilla leerlo y escucharlo.

Raymundo Pannikar Alemany elaboró una filosofía interreligiosa e intercultural caracterizada por una profunda apertura hacia otros sujetos y tradiciones no occidentales, con la intención de transformar una civilización moldeada por un sistema que se presentaba como la única alternativa posible. Entre sus innumerables escritos podemos citar �La intuición cosmoteándrica: las tres dimensiones de la realidad�, aunque hoy en día preferimos hablar del sistema �antropoteocósmico� para referirnos a la idea de que Dios, el cosmos y el ser humano están radicalmente vinculados.

Esta noción es similar a la que sostenía el papa Francisco cuando decía que en el mundo �todo está conectado�. Esa expresión aparece hasta diez veces en la encíclica Laudato Si' y es uno de sus ejes centrales. Como el mundo es un ecosistema, no se puede actuar en una de las partes sin que otras se vean afectadas: todos los seres que habitamos la

Tierra somos una gran familia de hermanos y hermanas.

¿Qué quiere decir todo esto?

1. Que en la vida cristiana, debemos tener muy en cuenta a Dios, creador y Padre. El Dios de Jesús, �todoamoroso�, en su inefable proyecto quiere compartir con nosotros, los seres humanos, en Cristo por el Espíritu Santo, todos los sueños que Él alberga en su corazón. Por eso, nos hizo libres y nos invita a participar responsablemente en su obra creadora.

2. Para ello, debemos sentirnos, todos y cada uno de nosotros, seres creados como portadores de una �dignidad infinita� y coartífices de la creación de un mundo siempre más humano.

3. Por eso, debemos cuidar �la casa común�. El mundo, el cosmos entero, la naturaleza maravillosa y provocativa, muchas veces intrigante, ha sido dejada en nuestras manos. Todo está al cuidado responsable del ser humano en nuestra casa común.

4. El proyecto de Dios acentúa la dignidad de toda persona humana y nos urge a prestar atención a los más pobres y carenciados.

Sor Chiara Cazzuola Superiora General de las FMA

Nuestra misión salesiana nació del sueño que Don Bosco tuvo a los nueve años, que permaneció grabado en él a lo largo de su vida y aún hoy anima el significado de nuestra labor. Es hermoso recordar que, en uno de los pasajes fundamentales, María, la majestuosa mujer que se le aparece, le dice a Juanito: "¡Mira!".

«Al mirar, me di cuenta de que todos esos niños habían huido, y en su lugar vi una multitud de cabras, perros, gatos, osos y muchos otros animales», relata el propio Don Bosco. Lo primero que lo sorprende de la mujer son sus ojos.

"Mirar" es también el verbo clave de la experiencia que don Cafasso recomienda al joven Juan Bosco, quien vive una etapa delicada y dolorosa de su vida a causa del discernimiento personal sobre su futuro. Don Bosco, que tiene claro que dedicará toda su vida a los jóvenes, no sabe por dónde empezar. Él le dice: "Recorre la ciudad y mira a tu alrededor"

Don Bosco toma en serio la invitación. Visita las calles y plazas de Turín, una ciudad que aún le resulta extraña y desconocida. Mira y observa: ve a muchísimos jóvenes. Algunos, explotados en varios trabajos. Muchos otros, ociosos. Varios hambrientos, corren ruidosamente tras quién sabe qué aventura o se dedican a jugar a las cartas en un rincón. Unos cuantos se sientan solos al margen de las carreteras, abrumados por la nostalgia.

�Mirar� es el verbo que aún hoy anima la acción de la Familia Salesiana en el mundo y que es fundamental para devolverle la dignidad a los excluidos de toda la tierra. Y si bien es difícil pensar que las cosas puedan cambiar, tenemos que creer que es posible. Hay muchas situaciones que así lo confirman. Mencionaré algunas significativas.

En Zambia, en la Ciudad de la Esperanza, las Hijas de María Auxiliadora trabajan con niñas en situaciones de riesgo, expuestas a diversos tipos de abusos. El primer paso es hacerlas redescubrir su dignidad y para ello se busca que puedan sentirse en casa, en un ambiente sereno y de respeto que las ayude a reencontrarse con sí mismas. Acogidas como en una familia, pueden hablar, expresarse y sentirse escuchadas en lo que comparten.

Otra experiencia significativa es la que llevan a cabo las Hijas de María Auxiliadora en el norte de Mozambique, en un contexto azotado por la violencia y los atentados terroristas. Allí, las hermanas llevan adelante un proyecto con centros de acogida a refugiados, donde la gran mayoría son mujeres y madres jóvenes. Se les brinda la oportunidad de estudiar asistiendo, en primer lugar, a cursos de alfabetización. La experiencia lleva ya cinco años y los resultados empiezan a verse: estas personas salen del anonimato y recuperan su dignidad. Aprenden a escribir, a leer, a mejorar en todos los sentidos y, cuando surge una oportunidad laboral, son las

primeras en ser tenidas en cuenta.

Un tercer ejemplo está en las aldeas de Tamil Nadu, en India, donde las mujeres son silenciadas por la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica. Al escuchar sus historias, las hermanas han comprendido que su misión es, sobre todo, estar con ellas, aprender de ellas y caminar con ellas. A lo largo de los años, se han observado cambios significativos, señal de que aún podemos creer en los milagros del Sistema Preventivo, cuando es obrado por personas que realmente creen en él.

Hoy, más que nunca, necesitamos de una educación que devuelva la esperanza a generaciones enteras, que corremos el riesgo de perder y que tienen derecho a mirar al futuro con confianza.

Todos podemos lograrlo. Y hacerlo juntos es necesario, especialmente si no perdemos de vista lo esencial del espíritu salesiano que tanto nos caracteriza.

Dialogamos con el consejero mundial para la Pastoral Juvenil, P. Rafael Bejarano, sobre la mirada salesiana en el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Desde su rol como consejero general para la Pastoral Juvenil, para el que fue designado en marzo de este año en el Capítulo General 29 (CG 29), el padre Rafael Bejarano reflexiona sobre la orientación que guía al sector de obras y servicios sociales de la Congregación, especialmente en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

En una conversación con el BS de Uruguay, pero que tiene un carácter general, el sacerdote colombiano reconoce el trabajo que se viene haciendo en el país por los niños y adolescentes más pobres y destaca,

en primer lugar, que esa opción es �identitaria de nuestro carisma�. Es que el mismo Don Bosco se sintió interpelado frente a la dramática situación de tantos jóvenes excluidos de la sociedad turinesa y en ese contexto fue que nació la misión salesiana.

Por esa razón, Bejarano invita a todos aquellos que trabajan en nuestras obras a continuar este camino, de manera tal que los preferidos de Don Bosco estén siempre en el centro de las opciones pastorales y educativas. No importa si es en una obra social, en un colegio o una parroquia. Porque, según el sacerdote, la opción

por los más abandonados y en peligro es inherente a cualquier casa salesiana. Todas y cada una son sociales, en esencia, y, de algún modo, son reflejo de la doctrina social de la Iglesia, que busca la construcción de un mundo más fraterno, solidario y justo.

A pesar de que cualquier actividad salesiana tiene en el corazón el trabajo por los más abandonados, las obras sociales se enfocan de forma particular en aquellas situaciones y problemáticas que niegan la dignidad humana de las personas. Según el libro de referencia del sector, �Obras

y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión�, que recoge las reflexiones y prioridades de la Congregación en ese sentido, las presencias salesianas en estos contextos �tienen una vocación transformadora� y �buscan romper� los dinamismos de exclusión social.

Pero no lo hacen de cualquier forma. El enfoque es desde una perspectiva de derechos porque �el compromiso solidario hermana el reconocimiento de la dignidad con la universalidad de los derechos civiles, políticos y sociales�.

La labor salesiana, entonces, está orientada a la promoción y restitución de los derechos fundamentales de las personas, comenzando por la identidad, para lograr posteriormente una conexión con los sistemas de bienestar social �según las estructuras de cada país� y encontrar, así, la dignificación de la persona. �Es a partir de ahí que podemos hacer un proceso de acompañamiento para los jóvenes que es, para nosotros, también un proceso de evangelización�, explica Bejarano.

Esta perspectiva implica, a su vez, que cuando nos referimos a �jóvenes en situación de vulnerabilidad� partimos de la idea de que su estado es momentáneo y, por tanto, factible de cambio. �Nosotros no reconocemos que esa sea una condición estructural de los jóvenes, sino que ellos, por un momento de su vida, están viviendo la vulneración de sus derechos humanos�, agrega el consejero.

Desde marzo de 2025, el CG 29 reconoció a este sector como parte oficial de la Pastoral Juvenil Salesiana, lo que implica una responsabilidad concreta para las inspectorías: protegerlo, potenciarlo y destinar recursos humanos y financieros para que el acompañamiento a los jóvenes sea un verdadero camino hacia el desarrollo.

El desarrollo, en esta visión, se concibe como �el acompañamiento al

refuerzo de las libertades y capacidades de los jóvenes, que han sido vulnerados y excluidos� de la sociedad, indica el consejero de la Pastoral Juvenil. Es con este fin que la Congregación Salesiana genera alianzas con diversos actores eclesiales, sociales e internacionales, que brindan su apoyo para fortalecer y potenciar los proyectos de vida de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, que ocurren en el marco del sector de obras sociales.

En esta línea, Bejarano explica que en la última actualización sobre el sector se constató la presencia de estos servicios de acompañamiento a jóvenes en 137 países. �Tenemos la caracterización del acompañamiento a jóvenes en situación de calle, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes dessocializados, jóvenes migrantes, en situación de refugiados o con dependencias�, explica.

A través de comunidades educativopastorales, se ofrece una propuesta psicopedagógica y pastoral que busca, como se explicaba, la reintegración social, al mejor estilo de Jesús. �Esto es muy evangélico porque es lo mismo que Él hacía en su época, acompañando a quienes tenían enfermedades como la lepra y no eran reconocidos como ciudadanos a recuperar su dignidad y reintegrarse�, reflexiona el sacerdote.

Estas obras se constituyen, en esencia, como espacios de acogida, esperanza y propuesta, donde se genera para cada joven un camino, una alianza y, cuando es posible, una invitación explícita a caminar con Jesús

La animación orgánica de estas experiencias integra identidad salesiana con marcos legales nacionales, lo que habilita su vinculación con procesos de desarrollo y cooperación que permiten incidir en políticas públicas para disminuir las brechas que generan exclusión.

Finalmente, Bejarano subraya que los salesianos están llamados a actuar con responsabilidad, respetando siempre los marcos de protección, y evitando cualquier posibilidad de revictimización Para eso, la institución también debe transformarse, fortalecer sus capacidades y adaptarse a las exigencias de sus aliados en la construcción de una cultura de justicia y paz

En definitiva, esta forma de trabajo tiene una fuerte raíz en la humanización de las personas porque �solo hay una manera de conocer a un hombre, a un país o un sufrimiento: detenerse, arrodillarse y mirar de cerca. Mirar a los demás a la cara, sus ojos, su voz. Cuando uno se detiene con alguien ya ha hecho mucho por la historia del mundo� Ahí está el corazón de la propuesta salesiana.

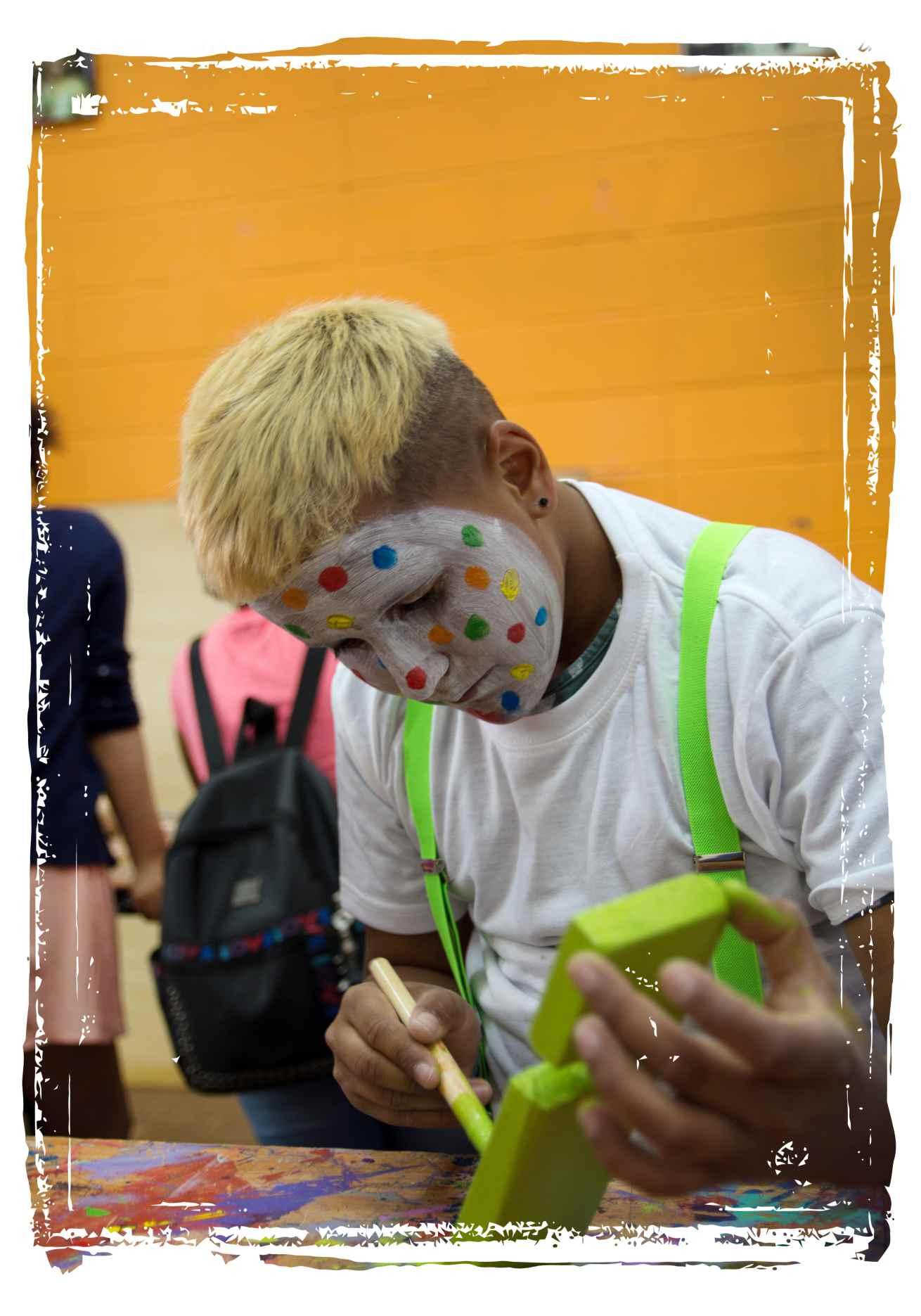

Durante las vacaciones de julio, Grupo Texas presentó su nuevo espectáculo teatral: Oportunidades para ser. Una obra profundamente emotiva, empática y reflexiva, que mezcló el teatro con la música en vivo, y presentó cuatro historias de personas que viven con condiciones muchas veces invisibilizadas.

Fotogalería