03

CARTA DEL INSPECTOR

Una patria que sigue naciendo

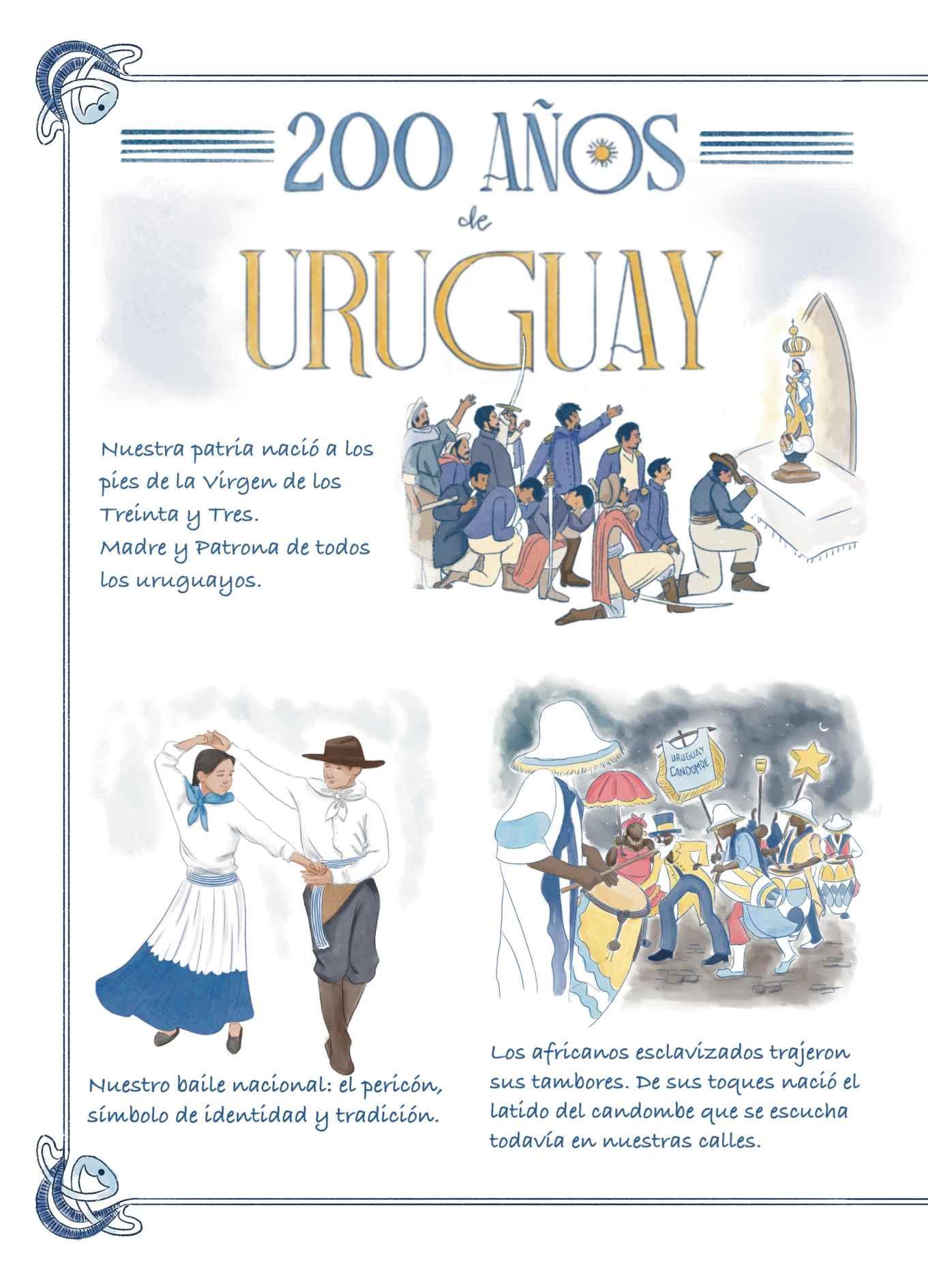

08 200 años de Uruguay

CONFIAMOS EN CADA PASO

04 ¡SÍ, HAY ALGO NUEVO BAJO EL SOL!

Así nació Memoria agradecida, un especial del Boletín Salesiano

07SINTONIZANDO CON DON BOSCO Sembrar sin esperar la cosecha

18 LA PLUMA

Un país gracias a los jóvenes

23 SABOR A BUENAS NOCHES

Unidos por la misma fe

27 SINTONIZANDO CON DON BOSCO

El sueño llamado Uruguay

10 EL RELOJ DE ARENA El valor del recuerdo A la uruguaya

El sol de la patria miraste nacer. El escenario de mi vida y la tuya

Identidad, tecnología y bicentenario

Libres, independientes y artífices de la paz

Revista de información sobre la Familia Salesiana y de cultura religiosa

Director: Lic. Juan José Malvárez

Editor responsable: Lic. Gonzalo Martínez

Columnistas: P. Juan Algorta sdb, Victoria Casal, Hna. Chiara Cazzuola, Juan Manuel Fernández sdb y Natasha López.

Entrevistas: Bernardo Lapasta.

Fotografías: LaPenúltima Films, Pixabay, Shutterstock y archivo del BS.

Corrección: Manuela Harretche

Diseño: Gustavo Baumann

Impresión: Mosca

Departamento Comercial: Luis Gómez

Email: boletinsalesianouruguay@gmail.com

Celular: 092 432 286

Dirección, redacción y administración: Av. Agraciada 3181

CP 11800, Montevideo; tel. 2209 4521

Sitio web: www.issuu.com/bsuru

Email: boletinsalesiano@salesianos.uy

Afiliado a la Cámara Uruguaya del Libro. Depósito Legal: 366.191

salesianosuy

Recuerdo aquellos actos escolares que nos marcaban sin que lo notáramos: la entrada de las banderas, el himno que todos intentábamos cantar fuerte, las palabras de la maestra que nos hablaban del valor de nuestra tierra. Sin explicaciones largas, algo se nos iba grabando: el amor a la patria nace en pequeños gestos, en una emoción que se despierta y que después, con el tiempo, necesita crecer y hacerse más honda.

De adultos, el desafío es alimentar esa raíz. No quedarnos en la emoción de la infancia, sino pasar a una libertad más consciente y comprometida: esa libertad interior que no se agota en hacer lo que queremos, sino en descubrir para qué vivimos y para quién vivimos. La independencia, como dicen en estas páginas, no es solo un suceso del pasado; es un ejercicio diario, una tarea que nos compromete a construir futuro, a buscar el bien común, a cultivar esperanza.

Nuestros jóvenes tienen una enorme capacidad para el bien: para crear, para soñar, para transformar Acompañarlos es parte esencial de nuestra vocación salesiana, ayudándolos a crecer en libertad verdadera y en responsabilidad por esta tierra que los vio nacer o los recibió.

Y mientras celebramos a la Virgen de los Treinta y Tres, cuyo rostro acompañó el nacimiento de nuestra patria hace ya 200 años, pedimos aprender de Ella a custodiar esta nación con humildad, con fe y con espíritu fraterno.

Te invito a recorrer este Boletín Salesiano. En estas entrevistas y testimonios vas a encontrar miradas que nos ayudan a reconocernos como pueblo, a recordar de dónde venimos, y a redescubrir �con gratitud y esperanza� la patria que Dios nos regala y que seguimos construyendo entre todos.

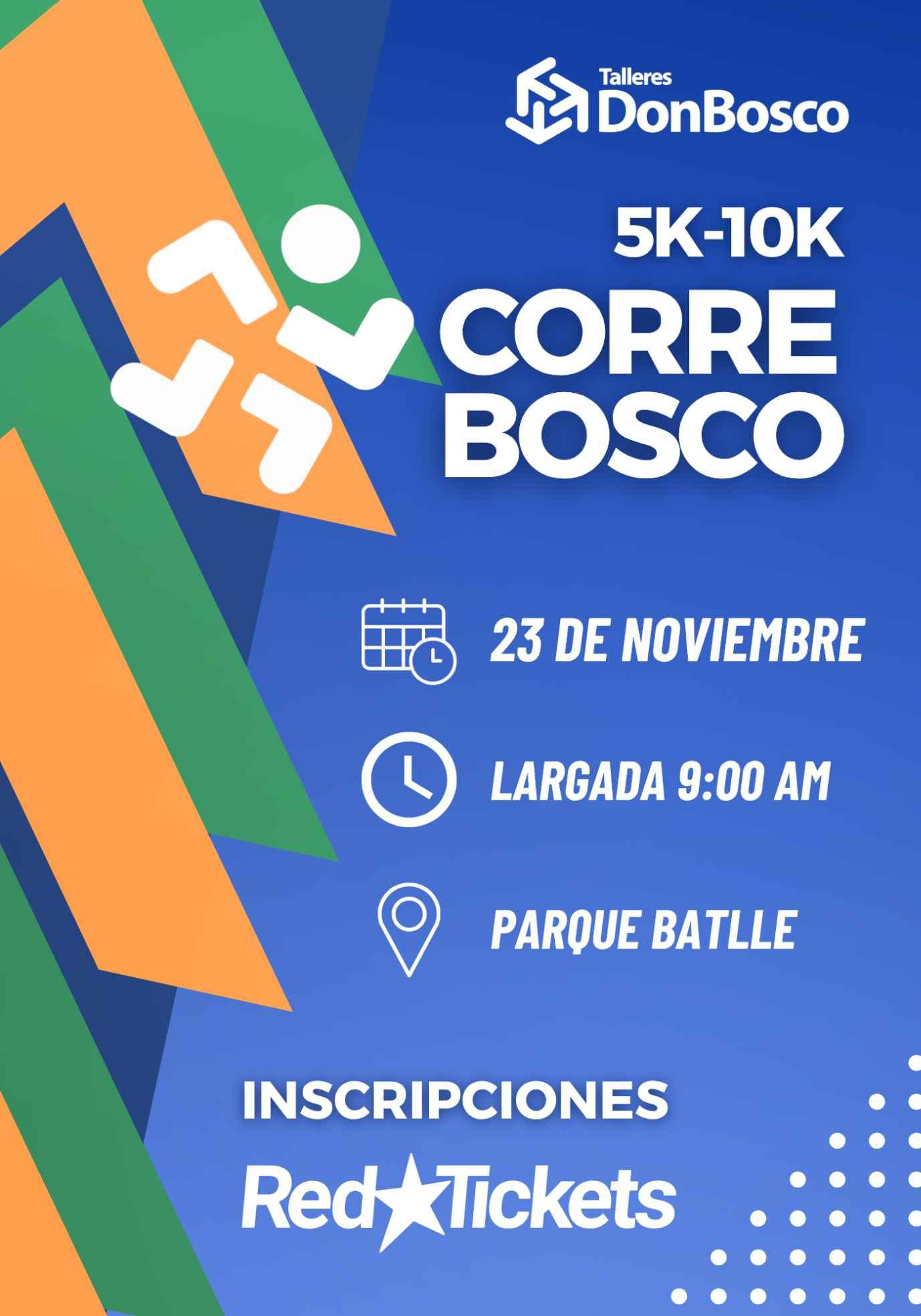

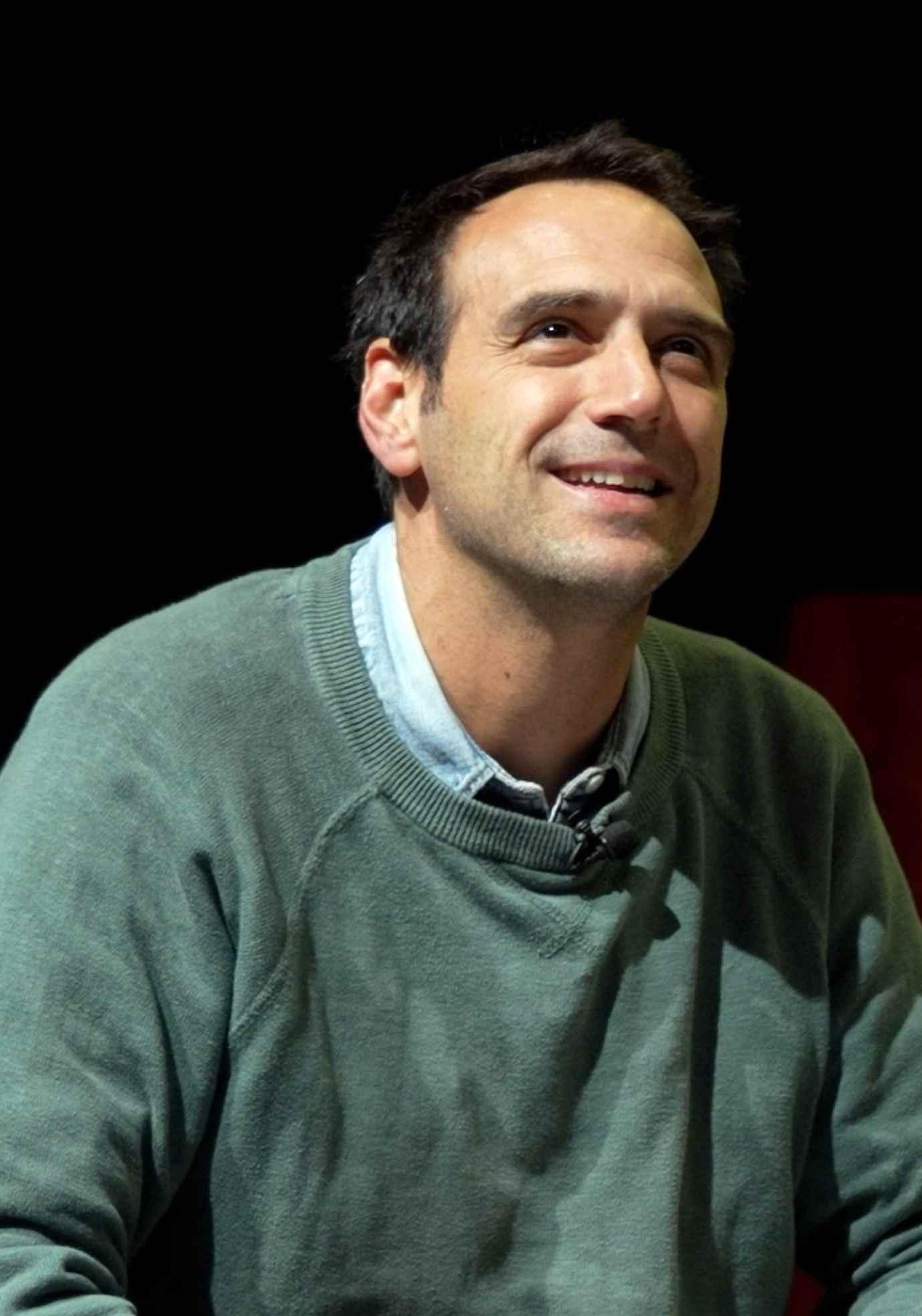

Los entretelones de un ciclo que nos enorgullece y cómo pensamos cada charla

Casi todo lo lindo surge en una conversación de amigos. Un viaje, una idea, un proyecto. Memoria agradecida, el especial del Boletín Salesiano que tenés en tus manos y que durante el mes de octubre ha estrenado cada viernes una entrevista en nuestro canal de Youtube, es un homenaje a un país tan particular y entrañable como el nuestro, pero también �y esto es muy personal� un canto a esas charlas que sacan lo mejor de nosotros mismos.

La historia tiene más o menos esta cronología: una reunión de equipo,

varios mensajes, una reacción, distintos síes y, al final, cuatro pódcast.

En un principio, apenas estábamos pensando en la edición de agosto del Boletín Salesiano. El cumpleaños número 210 de Don Bosco imponía a nuestro santo fundador como el protagonista natural, pero los dos siglos de esta porción del mundo como nación independiente nos hicieron decantar por algo más genérico como la memoria. Con un eje así de amplio podríamos hablar de José Artigas y Valdocco sin des-

peinarnos demasiado por el vaivén editorial.

Aquella reunión del equipo terminó con varias ideas de notas y una de ellas fue una entrevista a una historiadora. El nombre que surgió fue el de la investigadora, docente y exviceministra de Educación y Cultura, Ana Ribeiro. Le escribí un mensaje a Bernardo Lapasta, amigo, periodista y doctorando en Historia, para que se encargara de esa nota, pero la conversación de WhatsApp escaló y Memoria agradecida fue el feliz resultado.

Primero fue la nota para el papel, como siempre. Pero luego, y al principio casi como una expresión de deseo, conversamos que podría ser una buena ocasión para que el Boletín Salesiano se animara a explorar nuevos formatos. Y lo hicimos.

Primero fue la idea de una entrevista en un estudio de radio. Pero luego, cuando le comenté la reflexión al director de comunicación, �el Bocha� Malvárez, apareció la posibilidad de un ciclo audiovisual. El entusiasmo creció: como salesianos, fanáticos por la educación y amigos de las juventudes, nos dimos cuenta de que teníamos algo más que decir en esta hora de la historia. Después de todo, 200 años no se cumplen todos los días.

Las investigaciones y producciones periodísticas de gran calidad que abundaron al conmemorarse los días del bicentenario nos hicieron pensar con mayor esfuerzo qué era lo novedoso de lo que podíamos contar. Queríamos encontrar otro ángulo

Así y todo, el Boletín de agosto fue, sí, sobre la memoria, pero nos guardamos la entrevista con Ribeiro para el especial que, a esa altura, ya

sabíamos que estrenaríamos en el correr de octubre. Con ella hicimos la parte histórica; con Facundo Ponce de León, la filosófica. Con el cardenal Daniel Sturla buscamos leer el papel de la Iglesia en este recorrido, y con Javier Mazza, tender puentes y comprender similitudes y diferencias entre las viejas luchas de independencia y los desafíos de la tecnología y la inteligencia artificial.

Cada entrevista fue, antes que nada, un encuentro. Cada diálogo comenzó y terminó con una pregunta personal: �¿cómo viviste estos días?� o �¿por qué cosas de tu historia personal o colectiva decís gracias?�. Nos importaba que las conversaciones fueran expansivas, reflexivas, y que mostraran otras aristas del proceso independentista: el papel de los jóvenes, la fe, la identidad, el valor del recuerdo y la libertad también hoy, en un mundo globalizado e hipermediatizado.

Buscamos que el sello salesiano atravesara todo el proyecto: desde las preguntas hasta la participación de jóvenes de cuatro obras del país que se animaron a ser entrevistadores. Y, como si la memoria tuviera también sus propios ecos, en tres de las cuatro entrevistas los invitados

recordaron con afecto su vínculo con la presencia salesiana en Uruguay: Ana Ribeiro habló del colegio que la marcó, Facundo Ponce de León de sus charlas con un sacerdote y sus visitas a una obra del interior y Daniel Sturla reflexionó sobre los jóvenes y contó una anécdota de una luminosa charla con una persona de una casa salesiana donde compartió una catequesis del entonces cardenal Joseph Ratzinger: �Dios es práctico�.

Llamamos a este proyecto Memoria agradecida porque creemos que agradecer es una forma activa de recordar. No es solamente mirar atrás con nostalgia, sino reconocer que lo que somos hoy se apoya en dones que otros sembraron antes: gestos, palabras, presencias, decisiones.

La gratitud nos devuelve la conciencia de ser parte de una historia más grande que nosotros, una historia de fe, de educación y servicio. Ser agradecidos con el pasado es también una manera de comprometernos con el presente; de cuidar lo recibido, hacerlo crecer y ofrecerlo, a nuestro turno, como semilla para otros. Eso, nada menos, es lo que hizo Don Bosco.

Memoria agradecida tuvo el apoyo de Iglesia Católica de Montevideo, que nos prestó las instalaciones del hermoso teatro del Club Católico para grabar cada uno de los episodios y nos asistió técnicamente. También participó con gran dedicación y profesionalismo Alejandro Obaldía, de La Penúltima Films, además del equipo del Boletín Salesiano.

Cada viernes de octubre estrenamos una charla diferente en YouTube y Spotify A lo largo de la semana, compartimos los fragmentos más importantes en nuestras redes sociales. En esta edición especial del Boletín Salesiano encontrás el resumen de todas esas conversaciones y, también, algunas notas más, que preparamos con el afecto de siempre.

Este especial es un producto que nos enorgullece. Esperamos que vos, querido lector o querida lectora, disfrutes de Memoria agradecida tanto como nosotros disfrutamos hacerlo.

Don Fabio Attard - XI Sucesor de Don Bosco

SOBRE EL SENTIDO DE EDUCAR SALESIANAMENTE

La parábola del sembrador es una imagen poderosa y fundante del mensaje cristiano. A primera vista, parece una simple alegoría sobre la acogida de la Palabra de Dios, pero, con una mirada más profunda, revela una verdad radical, especialmente cuando la aplicamos a procesos educativos y pastorales.

Esta verdad, contenida en el mismo gesto del sembrador, podríamos definirla como un acto de generosidad desmesurado, aparentemente ineficiente, que desafía la lógica humana del resultado y del control.

El corazón de la reflexión no reside tanto en los cuatro tipos de terreno, sino más bien en la figura del sembrador y en su acción. Él sale y esparce la semilla con un gesto amplio, casi irreflexivo. No hace un mapa preliminar del campo, ni selecciona las parcelas más prometedoras, sino que siembra en todas partes. No es la técnica de un agricultor moderno que busca maximizar la cosecha y optimizar los recursos. Es, más bien, la representación de una lógica divina, una lógica de abundancia y don incondicional.

Trasladado al ámbito educativo y pastoral, este gesto desenmascara una de nuestras mayores tentaciones: la de la eficiencia y el resultado medible e inmediato.

El educador, el catequista, el sacerdote, el padre o la madre suelen verse acosados por el �síndrome del campesino calculador�. Se tiende a invertir tiempo y energías allí donde se intuye una promesa de retorno: el estudiante brillante, el feligrés devoto, el grupo juvenil más receptivo. Inconscientemente, se corre el riesgo de descuidar el camino de los corazones endurecidos, el terreno pedregoso de los entusiasmos efímeros o las espinas de las vidas complicadas y asfixiantes.

La parábola nos dice, en cambio, que la semilla de la Palabra y el cuidado debe lanzarse en todas partes, sin cálculo ni prejuicio. Sembrar sin esperar la cose-

cha significa, entonces, actuar por pura gratuidad, movidos no por la probabilidad de éxito, sino por la fe inquebrantable en el valor de la semilla

A su vez, asumir esta actitud revela una profunda verdad sobre la humildad de nuestro papel. Actuar en esta realidad significa aceptar que no tenemos el control sobre el proceso

de crecimiento de cada joven. Nuestra tarea es sembrar, no hacer germinar. El crecimiento pertenece a una dinámica misteriosa que involucra la libertad de la persona (�el terreno�), la potencia intrínseca de la semilla (�la Palabra y el amor�) y la acción de la gracia de Dios (�el sol y la lluvia que no dependen del sembrador�). Esta conciencia nos libera de dos cargas muy dañinas: la arrogancia de quien se siente artífice del éxito ajeno y la frustración de quien se cree responsable del fracaso.

El educador que siembra sabe que su labor es esencial, pero no omnipotente. Ofrece, propone, acompaña, pero, al final, da un paso atrás con respeto ante el recinto sagrado de la libertad del otro, donde ocurre el verdadero encuentro entre la semilla y la tierra.

Sembrar es, también, un acto de esperanza radical. ¿Por qué seguir esparciendo la semilla con tanta

generosidad, aun sabiendo que gran parte de ella se perderá? Porque la confianza no está puesta en la eficacia de nuestros gestos, sino en la vitalidad inagotable de la semilla, que encierra una potencia de vida capaz de dar fruto �al treinta, al sesenta y al ciento por uno� allí donde encuentre un pequeño rincón de tierra buena.

Nuestra tarea no es obsesionarnos con la cosecha, sino asegurarnos de sembrar una buena semilla: una palabra auténtica, un testimonio creíble, un amor paciente, una cultura sólida.

La esperanza del sembrador no es un vago optimismo, sino la certeza de que la verdad y el bien, si se ofrecen con generosidad, poseen una fuerza propia que, tarde o temprano, de un modo que no podemos prever ni controlar, encontrará la manera de germinar

En conclusión, esta parábola nos libera de la tiranía del resultado inmediato y nos introduce en una espiritualidad de la acción fundada en la gratuidad, la humildad y la esperanza. Sembrar sin esperar la cosecha no es una acción ciega o ingenua, sino el acto más realista y fecundo posible, porque el mismo Dios es el que se da sin medida y en el misterio de la libertad humana.

Para el educador y el pastor, esto significa amar sin esperar recompensas, enseñar sin pretender moldear, testimoniar con fidelidad sin la ansiedad de ver los frutos. Tal vez, el primer y más importante fruto de esta siembra generosa no sea el que crece en el campo, sino la transformación del corazón mismo del sembrador, que aprende a actuar y a amar con la misma �locura� divina, generosa y llena de esperanza.

Mirar al Uruguay con hondura y sin nostalgia. Hacerlo también con nuestra vida.

En el reloj de arena, el tiempo se divide en tres: arriba, lo que aún no es; abajo, lo que ya fue; y entre ambos, un hilo de granitos que caen y, en su movimiento, dibujan los rasgos del presente.

El recipiente superior guarda el porvenir en estado de promesa, la materia todavía sin forma de lo que puede llegar a ser. El inferior conserva el peso de lo vivido: los nombres, los gestos, la historia que sedimenta y nos sostiene. Y entre uno y otro, la arena fluye sin descanso, como si el presente fuera el único modo que tiene el tiempo de encontrarse consigo mismo.

En ese fluir �ni arriba ni abajo� habita también el pensamiento de Facundo Ponce de León. Para él, el pasado es un �trampolín� hacia el futuro y la memoria, el fundamento que nos permite vivir con �hondura temporal�. Sobre Uruguay, el tiempo y la independencia desde el punto de vista filosófico y el Uruguay es esta conversación con el BS.

¿Cómo te llevás con las fechas patrias?

Bien, me llevo bien. Creo que son excusas para hablar de la memoria y del recuerdo y, en la vorágine, capaz que se pierden. Te ayudan a enmarcar que cada tanto te tenés que acordar del origen de cosas con las que hoy convivimos cotidianamente, como cantar el himno, o decir que Artigas es el prócer, o decir que en 1825 se declaró la independencia en Florida. Creo que las fechas patrias son una buena excusa para hablar de cosas importantes.

¿Cómo es la relación del uruguayo con esos símbolos, con ese recuerdo de estas fechas? (Piensa). Digamos que es una relación bastante... incorporada. Lo que sí puedo decir es que la sociedad nuestra camina sobre un pretil bastante riesgoso que es cómo hacer que el recuerdo y la memoria no se vuelva nostálgico, porque cuando se vuelve nostálgico es peligroso�

¿En qué sentido?

En que la nostalgia es la idea de que lo mejor ya pasó, que Uruguay era

�Hay que recordar y hay que darle importancia a la memoria, pero no para vanagloriarse de que todo lo que pasó fue alucinante y hoy no lo es, sino para darle hondura temporal�.

lindo en aquel siglo XIX, o en aquel siglo XX y que políticos eran aquellos... Eso nos hace mal porque es como �bueno... ya pasó, ya no están más esos políticos, esos barrios, esos carnavales, esas gestas heroicas�. Cuando vos pensás que lo mejor ya pasó, el presente se vuelve un lugar súper sombrío donde lo único que te queda es añorar un tiempo que ya fue y que ya no va a volver. Eso le hace mal a una persona, en concreto, pero a una sociedad le puede hacer muy mal. Y Uruguay, el Río de la Plata, esta zona del mundo que ha recibido tantos flujos migratorios, corre ese riesgo de la añoranza de un tiempo feliz que ya se fue. Hay que recordar y hay que darle importancia a la memoria, pero no para vanagloriarse de que todo lo que pasó fue alucinante y hoy no lo es, sino para darle hondura temporal.

La declaratoria de la independencia la trabajaste mucho con �El Origen�, aquel programa que se vio por Canal 12 donde entrevistaste a un montón de historiadores y expertos. ¿Qué te interpeló de aquel momento? Y

también, ¿qué lugar tiene para la sociedad de hoy aquel hecho histórico de hace 200 años?

Junto a mi hermano Juan, socio de Mueca, y con Elisa Lieber, nos hicimos la misma pregunta: �¿por qué son importantes las fechas patrias y cómo se lleva la gente con ellas?� Con eso fue que dijimos: �¿y si hacemos un programa de televisión?�. Hicimos cuatro capítulos históricos y uno era qué significa la independencia, qué quiere decir que te independizás, y de quién, en un mundo que es globalizado y en el que estamos conectados con lo que pasa en Argentina, en Brasil, en América Latina y en Asia. Nos hicimos las preguntas bien básicas: ¿por qué? ¿por qué 33? ¿por qué orientales? ¿Por qué desde Argentina? Así empezamos a tratar de entender qué había en esas fechas y cómo ese origen nos seguía interpelando hoy.

Hablamos de los símbolos y de esos recuerdos que después se van volviendo indicadores de cierta historia o identidad. ¿Cómo deberíamos recordar a aquellos hombres como

Lavalleja, Oribe, Rivera, y aquellas mujeres involucradas en el proceso de independencia?

Iría un paso antes. Debemos recordarlos. Lo primero para mí es entender que es importante el recuerdo. Después, si es a través de libros, documentales, cartas o la formación técnica de licenciarse en Historia, es un segundo elemento. "¿Por qué tenemos que recordar?", podría preguntarse alguien, y es válido, porque vos vivís hoy, estamos en el 2025 y vos tenés tus problemas, y alguien viene y te dice: "vamos a estudiar a Lavalleja". Y vos decís: "¿por qué? ¿por qué me tiene que interesar?". La pregunta de qué hay que recordar es fundamental, y es una pregunta filosófica, que tiene que ver con que los seres humanos tenemos profundidad temporal, que va mucho más allá de nuestro nacimiento. La podés cambiar, transformar, acrecentar o disminuir, pero venís de ahí.

¿Eso el uruguayo lo ha transformado?

El uruguayo va y viene con esa tradición. Pero el recuerdo es importante porque si no, vos quedás en lo que se llama el presentismo, que es vivir en el presente y solo en el presente, sin la hondura temporal. Y eso es peligroso en términos de convivencia porque es la puerta a la banalidad, al fanatismo, a la pérdida de conexión humana. Todo está hinchado de tiempo. Recordar es importante, y dónde vivís, cómo se gestó, qué pasó, es muy importante Después en el cómo hay distintas maneras. Pero me quedo, sobre todo, con el hecho de que es importante recordar Hace bien, te quita del ombligo del presente.

El proceso de independencia arranca en 1811 y va, podríamos decir, hasta 1830, pero no parece que recordemos esa complejidad. ¿Eso se asocia a algo en particular, o es parte de nuestra síntesis histórica?

Yo creo que es parte de la síntesis. Nosotros no recordamos porque nos dedicamos a otras cosas, pero la gente que estudia Historia está todo el tiempo pensando en estas cuestiones y esas discusiones cada tanto pasan a la esfera pública. Las fechas patrias son una excusa perfecta para que esto pase y, si bien digo que

�Todo el tiempo pienso en el paso del tiempo. Y creo que me he entrenado en que sea un pensamiento estimulante�.

recordar es muy importante, no creo que uno tiene que estar todo el día recordando. Yo no considero que una ciudadanía sana es en la que frenás a cualquier persona y te dicen todo el proceso histórico al detalle. La meticulosidad es parte de la gente que se quiere dedicar a eso.

¿Cómo podríamos definir este concepto de �independencia�? ¿Hay alguna manera uruguaya, o desde el presente, de tenerlo en cuenta? Es ambiguo, porque nosotros hablamos de la independencia y es evidente en aquel contexto de la corona española primero y de la puja argentina-brasileña después, pero al mismo modo que te independizás, estás dependiente siempre. Sos independiente y sos dependiente de tus vecinos, y más con los tamaños que tienen, seguís siendo dependiente de España que te dejó la lengua. Sos dependiente de Gran Bretaña, de su comercio y su cuestión marítima, y después tenés toda América Latina. Entonces, la independencia es un hecho desde el punto de vista formal que te implica una Constitución y una gran cantidad de cosas, pero desde el punto de vista filosófico no existe

un país independiente de los demás. Existen países que se rigen a sí mismos, que tienen su soberanía, pero su manera de ser es siempre en relación con todos los demás.

¿Cuál es tu mirada sobre el tiempo? ¿Pensás en el paso del tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo pienso en el paso del tiempo. Y creo que me he entrenado en que sea un pensamiento estimulante. Es tremendo todo lo que nos viene legado mucho antes de haber nacido. Lo pienso también en el ámbito familiar, siempre estoy pensando en generaciones para atrás, en los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es una idea de que hay una humanidad que va sosteniendo y que ese paso del tiempo sigue hacia adelante. Tengo la suerte de tener una hija y dos hijos y siento que hay algo que va a quedar después de mí y que va a trascender. De hecho, creo que envejecer tiene que ver con eso, con llenarse de tiempo, de experiencia vital adentro, y es una cosa muy linda que suceda también. Es una cosa linda que nos puede pasar llegar a viejos llenos de experiencias para poder contar a los que son más chicos.

¿Qué papel tuvo la iglesia en 1825 y qué rol juega la fe en el siglo XXI?

Antes que bandera, hubo oración. Antes que Uruguay, estuvo la Virgen. Su imagen no tiene estridencias ni apariciones y, por eso, es reflejo involuntario de nuestra identidad nacional. Cuenta la tradición que junto a ella se reunieron treinta y tres hombres que juraron �libertad o muerte� y, luego, aquellos que en la Sala de Representantes nos declararon independientes un 25 de agosto de 1825.

La llamaron �virgencita de los Treinta y Tres�, es nuestra patrona y el punto de partida de la charla del BS con el cardenal Daniel Sturla, que recordando estos sucesos asegura que la patria nació �de la mano de la Iglesia�.

El arzobispo de Montevideo y sacerdote salesiano recorre el vínculo entre la fe y el país a lo largo de dos siglos y reflexiona sobre qué significa ser verdaderamente libres e independientes desde la fe. También repasa los desafíos que enfrenta el Uruguay de hoy y, en particular, el papel que deben jugar los jóvenes en los años venideros.

¿Cómo estás viviendo estos días, donde se ha hablado mucho de la Declaratoria de Independencia de 1825?

Con gran alegría, porque siento muy hondo todo lo que son las celebraciones patrias. Pude participar el 25 de agosto en Florida, en los actos que hubo, y realmente fue muy bonito. Y también por todo lo que significa para nuestra patria la presencia de la Iglesia. Entonces hay una alegría personal y hay una alegría institucional.

¿Qué elementos de la devoción mariana por la Virgen de los Treinta y Tres nos ayudan a comprender mejor el espíritu de aquellos orientales que, de alguna manera, empezaban a moverse en ese proceso independentista?

Primero que, como pasa con otras imágenes de la Virgen que vienen de nuestra historia, esta imagen es fundadora de pueblos. Porque la Villa del Pintado, que está en el origen de lo que después fue Florida, se organizó en torno a la Capilla de la Virgen. El indio Antonio Díaz donó un terreno para que se construyera allí una capilla a la Virgen, que llamaban Virgen del Luján, junto a la orilla del arroyo Pintado. Resulta que el lugar donde estaba no era muy bueno, entonces se vio que había un lugar cerca del río Santa Lucía Chico y allí, con permiso del Cabildo, se trasladó la villa con la Virgen. La tradición dice que tanto el gobierno provisorio, formado el 14 de junio, como la Sala de Representantes, el 25 de agosto, pusieron la patria bajo la protección de Dios junto a esta imagen de la Virgen. Esto nos habla de las raíces cristianas que tiene nuestra patria y, por lo tanto, es una imagen muy significativa. También

�A mí me gusta decir que la Iglesia es partera de la patria�.

porque no es que hay un decreto, sino que es el pueblo de Florida que la llamará �virgencita de los Treinta y Tres� y eso es una maravilla, porque el nombre de nuestra patrona es algo que surge del sentir popular

¿Cómo crees que se fue transformando el vínculo que tenemos los orientales con la devoción hacia la Virgen de los Treinta y Tres?

Concretamente se va dando todo un proceso porque, de hecho, la cosa va surgiendo de a poquito. Apenas en 1894 el obispo de Montevideo, monseñor Soler, va a colocar una placa en

la Iglesia de Florida diciendo "frente a esta imagen llamada Virgen de los Treinta y Tres...", pero recién 70 años después, el papa Juan XXIII accede al pedido del obispo de Florida para la coronación pontificia y luego la declara propiamente patrona del Uruguay.

Es una imagen donde no hay ningún acto excepcional, como a veces pueden ser las apariciones y demás. Eso también contribuye a nuestro ser nacional�

Yo creo que sí. El Uruguay vivió, dentro del contexto de América Latina, una evolución religiosa particular. Primero porque nunca fue una Iglesia rica, ni fuerte, ni poderosa, sino que fue una Iglesia muy consustanciada con su gente. Entonces, nuestra particular condición de cristianos en este país tiene que ver con la Iglesia uruguaya que a mí me gusta definir como �pobre y libre, pequeña y hermosa�

¿Qué papel dirías, entonces, que jugó la Iglesia en este proceso independentista? ¿Y cómo lo deberíamos de ver hoy?

A mí me gusta decir que la Iglesia es partera de la patria. Artigas fue hijo de la escuela franciscana y tuvo como secretario al fray José Benito Monterroso� Luego terminará dando clase de catecismo en Paraguay, rezando el rosario en guaraní. En 1830, quien pone el nombre al Uruguay es un sacerdote, en la Constituyente de ese año participa el presbítero Lázaro Gadea. Quien bendice el primer pabellón nacional, en Canelones, es Juan Francisco Larrobla en 1829. El surgimiento de la patria tiene que ver con esa presencia eclesial. Por eso es hermoso que un salesiano, el P. Arturo Mosman Gross, cuando escribe el

himno de la Virgen de los Treinta y Tres dice: �estrella del alba del paterno día, que el sol de la patria miraste nacer�...

¿Qué significan para vos los conceptos de �independencia� y �libertad� desde un punto de vista personal? ¿Se puede ser libre desde la fe? Como dice San Pablo: �para ser libres Cristo nos ha liberado�. La verdadera experiencia de liberación es la que trae Jesucristo y la libertad no es, obviamente, hacer lo que quiero, como se dice vulgarmente. La libertad, entonces, tiene que ver con la verdad y la verdad tiene que ver con la búsqueda de lo que es realmente auténtico para la persona. Ser libre no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que entiendo que es verdadero. Por eso, más que una cuestión exterior, es una cuestión interior. Un preso famoso en Uruguay, como fue Wilson Ferreira Aldunate, estando en la prisión de Trinidad al final de la dictadura, escribió: "hoy me siento más libre que nunca, porque estar preso o no depende de otros, pero ser libre depende de uno, con la ayuda de Dios".

¿Qué �independencias� crees que nos falta conquistar hoy como país? Sin duda, muchas, pero también hay que ser cuidadosos en esto porque independencia absoluta no existe en este mundo. Es decir, siempre tenemos distintas dependencias. El tema es tratar de ser lo más autónomo posible en las decisiones que podamos tomar como país. Nosotros somos un país muy pequeño y, por ello mismo, dependemos mucho de los otros, primero de los gigantes que tenemos a nuestros costados, Argentina y Brasil, y, después, de este mundo donde los precios económicos y todo eso nos influye. Yo creo que en el Uruguay primero tenemos que tratar de pensar por nosotros mismos, que ya no es tan fácil, y después tenemos que lograr consensos en temas nacionales más allá de quién gobierne. Parte de ello tiene que ver con la solución de aquellos problemas internos que más afectan a muchos uruguayos, como la pobreza y, especialmente, la pobreza infantil. Obviamente eso se conecta con la educación.

�La libertad tiene que ver con la verdad y la verdad tiene que ver con la búsqueda de lo que es realmente auténtico para

la persona�.

¿Y en qué otros asuntos creés que se debe dar ese consenso? Tenemos muchos temas nacionales. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las cárceles. Ahí uno dice: �¿qué pasa en este Uruguay que tiene tantos uruguayos privados de libertad?�. Es un tema que, como sociedad, no está funcionando bien. Yo obviamente tengo mi idea, creo que el gran problema del Uruguay es un problema espiritual, no un problema económico. Esto no es tan fácil de que se acepte, o que el común de las personas lo entienda, porque las necesidades básicas son lo que parece que prima, pero en el fondo de todo, el problema del Uruguay es espiritual. Tiene que ver con el sentido de la vida, con para qué estamos en el mundo, qué es lo que queremos, cuál es aquello que realmente da horizontes y amplía el sentido del vivir de las personas. Para eso, obviamente, la fe cristiana tiene una respuesta, pero también en diálogo con otros podemos llegar a llenar de color

esta realidad que a veces se torna un tanto gris.

¿Cuál puede ser el aporte de la fe y de la Iglesia para estas búsquedas de libertad y justicia en el Uruguay del siglo XXI? Hablamos del desarrollo de la espiritualidad, pero tal vez de otra manera, capaz que más concreta, ¿cómo podría contribuir? Bueno� No hay nada más práctico que Dios. Una vez, una señora del ámbito salesiano me dijo: �Padre, ¿nos puede dar una charla? Háblenos de algo práctico�. Entonces, yo recordé una famosa predicación de Joseph Ratzinger, entonces cardenal, que se titulaba "Dios es práctico". A veces creemos que las cosas espirituales son un poquito etéreas, en cambio, nada hay más concreto que Dios y nada hay más concreto para el ser humano que tener un motivo para vivir, un motivo para levantarse cada día, para ir derribando los distintos muros que se le presentan a lo largo del día y poder salir adelante.

Entrevista completa:

La historiadora Ana Ribeiro repasa la complejidad histórica del proceso independentista y el rol que juga ron las juventudes en la lucha por la libertad

La pluma, liviana y frágil, parece incapaz de torcer la historia. Pero en 1825, tras un largo proceso que llevó más de una década, el gesto decisivo en la lucha independentista no fue la batalla, sino la firma. Con tinta se declaró �írritos, nulos y sin ningún valor para siempre� los actos del imperio brasileño y esa frase abrió un camino que, tras el derrotero de unos años, terminó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como el Uruguay.

Ana Ribeiro dice que la Independencia no fue un acto perfecto ni una línea recta. Hubo tensiones, procesos cambiantes y jóvenes que tuvieron un papel preponderante. En esta conversación con el BS, la historiadora analiza ese camino controversial que tuvo el nacimiento del Uruguay y lo que significa ese hecho 200 años después.

La exviceministra de Educación y Cultura propone mirar el Bicentenario sin bronce y solemnidad vacía. Porque la historia -como la escritura- nunca está cerrada.

¿Cómo te han llevado los días en torno al Bicentenario?

Estuve en zafra (risas), pero es muy lindo. Ha sido movido y grato para repasar y repensar todo.

A ver si esto te suena: "declárase írritos, nulo, disuelto y sin ningún valor para siempre todos los actos de incorporación a Portugal y Brasil"... ¿Qué nos podés decir de esta frase tan simbólica, con la que comienza la declaración de nuestra Independencia?

Por lo pronto, que no es la primera vez que una expresión así, casi idéntica, se decía en la Banda Oriental o, en ese momento, Provincia Cisplatina. Antes, en el año 1823 en el Cabildo, hubo voluntad respecto al imperio brasileño, pero nunca se dijo con la fuerza de 1825. La posteridad, además, es lo que te marca la importancia de las cosas. Y ese año terminó en el reconocimiento de la independencia que estamos celebrando precisamente ahora. Es decir, fue una fórmula eficaz y ahí está su fuerza, además de lo implícito que tiene declarar �írritos, nulos y sin valor para siempre� en un poderoso mensaje antiimperio. Era un contexto en el que había que animarse a hacer una declaración así porque, hasta entonces, era un tiempo de batallas donde obviamente se peleaba con armas, pero ese 25 de agosto el arma fue la pluma con la que se firmó la independencia.

En un mundo que estaba absolutamente convulsionado, en especial en el Río de la Plata, donde el estado de guerra era permanente desde hacía quince años, lo que había desgastado y extenuado todo lo que te imagines, debía darse una respuesta militarmente contundente e institucionalmente capaz de sostenerse. La pluma, en ese sentido, tiene prácticamente un valor bélico y, de ahí, su simbología.

¿Qué peso tiene el 25 de agosto de 1825 en ese proceso de independencia que inicia en 1811 y termina en 1830?

La fecha es controversial y esa conti-

nuidad que mencionás del 11 al 30, que todos conceptualmente la pensamos así por comodidad, es bastante más barroca que eso. La continuidad no es del todo perfecta. En el año 25, por ejemplo, (José) Artigas es un personaje derrotado, denostado de todas las formas y del

cual nadie se jacte de haber tenido como jefe. Pero es un momento en el que también hay cierto cansancio de estar bajo la dominación brasileña y se intenta volver a algo que el propio Artigas había impulsado, que son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, es un momento

�La pluma de la independencia tiene prácticamente un valor bélico y, de ahí, su simbología�.

de definiciones bastante grande y con un montón de cambios y rupturas.

¿Qué significó para esos orientales romper con el Imperio brasileño y pedir la anexión a las Provincias Unidas?

Lo que sucede es que los orientales eran una unidad que, en realidad, no existía. Se decían orientales en un sentido que connotaba políticamente. Los seguidores de Artigas eran los que, básicamente, se reconocían de esa forma, pero no todos los demás tenían la misma opinión.

¿Cómo debemos observar desde el presente a aquellos hombres, como Lavalleja, Oribe y Rivera, que contribuyeron en este procesos?

La vieja historiografía los convirtió en grandes hombres. Uno mira los relatos de Historia y lo que se lee es al que encabeza las tropas y al que se le hace el cuadro. Pero, por suerte, la historiografía no se detiene y hoy estamos en un momento en el que se reclama darle espacio, rostro y voz a esas masas anónimas que siguieron a esos hombres y fueron los protagonistas reales de este proceso. Esto no significa ignorar a esos otros que se destacan, sino más bien reconocer el compromiso de todos los demás.

Hay un episodio controvertido en este proceso que fue el Abrazo del Monzón. ¿Realmente existió? ¿Fue un abrazo propiamente dicho o, más bien, una negociación?

El abrazo existió, pero es una palabra bastante amplia porque tú podés pensar que fue un abrazo fraterno y cómplice, o que fue algo más de pensar "esta es la salida que me queda y la acepto con resignación". Existen algunas interpretaciones de que, en la previa, había cosas que

podía denotar alguna forma de entendimiento entre (Juan Antonio) Lavalleja y (Fructuoso) Rivera y que simplemente se estaba esperando que este último se corriera de ese lugar que ocupaba en el ejército portugués y se incorporara a la empresa libertadora. Es probable que nunca lleguemos a una versión que todo el mundo acepte. La Historia es un género de interpretación, nunca hay versiones finales de las cosas y, mucho menos, en este caso donde hay dos o tres interpretaciones y todas ellas están vinculadas a la estatura moral de un líder como Rivera que luego se convertirá en jefe de partido. Lo otro que hay que decir es que él no fue el único que estuvo del lado de los portugueses.

¿Nos sirve resignificar ese hecho desde la actualidad, como esos orientales que se abrazan?

Se va a seguir revisitando y resignificando, una y otra vez, porque el panorama era complejo. Es inevitable volver a interpretarlo.

¿Qué rol jugaron los jóvenes en este proceso libertador?

Los jóvenes fueron los protagonistas netos de este proceso. Artigas era el mayor de todos ellos y le llevaba veinte años a sus compañeros. Obviamente, esto tiene que ver también con que era una sociedad muy distinta demográficamente a la que tenemos hoy.

¿Cómo creés que estos mismos jóvenes deberían vivir este proceso hoy en día?

Les diría que la vivan como quieran. Si los motiva a entender utilizar los cómics que han convertido a Artigas en una calavera con una capa roja que anda en moto en el medio de la noche, bien. A mí nada me asusta. Una vez me preguntaron en una

radio, delante de los integrantes de El Cuarteto de Nos, si me horrorizaba aquello de que �Artigas se emborrachó� y yo, lejos de escandalizarme, me reía muchísimo. Después ellos me regalaron el CD que acababan de sacar y yo, mis libros. Nada me escandaliza si los ayuda a vivirlo, pero les diría también que traten de sacudirse esa cosa propia de los adolescentes de quejarse mientras están cantando el himno o burlarse si tienen que ir a un desfile solemne. Están en la edad de aspirar la solemnidad porque después la van a precisar: nos marcan hitos y fechas que, a la larga, entendemos que nos unen a los demás. Está muy bien que cuestionen, que pregunten y que se revelen, pero lo que está mejor de todo es entender el valor que tienen estas cosas.

�Está

muy bien que los jóvenes cuestionen, que pregunten y que se revelen, pero lo que está mejor de todo es entender el valor que tienen estas cosas�.

Película: Here (2024) | Disponible en Amazon Prime

Here nos sumerge en un único escenario. Una sala, un espacio fijo, un mismo punto en el mapa. Allí no pasa todo al mismo tiempo, pero sí a lo largo de él. Generaciones que llegan y se van, conversaciones pequeñas y momentos trascendentes, grandes recuerdos que se mezclan con algunos silencios.

Lo que permanece es el lugar; lo que cambia, una y otra vez, son las personas que lo habitan.

A primera vista parece un recurso simple, pero pronto entendemos que esa habitación es un espejo de la vida misma. Cada uno de nosotros es parte de una historia más grande que nos trasciende. Venimos después de otros, y después de nosotros vendrán nuevos rostros, nuevas voces, nuevas experiencias e historias. Somos pasajeros en una trama que nunca controlamos del todo, pero que nos invita a reconocer que estamos conectados.

La película nos hace pensar en el valor de los vínculos y la memoria. Un mismo lugar guarda risas, lágrimas, encuentros, nacimientos y despedidas. Nada se pierde del todo; de alguna manera, todo queda tejido en esa continuidad. Así, también, nuestra vida se sostiene en lo que otros construyeron antes, y lo que hagamos hoy será huella para quienes vendrán después.

Esta perspectiva puede ayudarnos a mirar con otros ojos lo cotidiano. Muchas veces pensamos que lo importante son solo los grandes momentos, la fecha especial, el logro esperado, el instante único. Pero Here nos recuerda que la verdadera trama de la vida está en lo más pequeño: en las charlas sencillas, en la mesa compartida, en las decisiones

aparentemente mínimas que, al repetirse, van marcando un camino.

La historia también nos invita a reconocer que cada vida tiene un valor único y que, al mismo tiempo, está profundamente unida a otras vidas. Nadie está aislado ni es pura casualidad. Somos parte de una red de vínculos que nos preceden y nos superan. Lo que recibimos, lo transmitimos. Lo que aprendemos, lo dejamos como herencia. Y en ese flujo de vida se construye la memoria colectiva que nos sostiene como humanidad.

Here muestra que la vida no se entiende sin memoria ni sin futuro. Somos un presente habitado por todo lo que fue y por lo que vendrá. Quizás el gran desafío esté en vivir ese presente con conciencia, gratitud y apertura, sabiendo que cada gesto deja una huella, que cada palabra puede convertirse en recuerdo, que cada encuentro cotidiano puede transformarse en parte de la historia más grande de alguien.

La sala de Here es una metáfora de nuestra propia existencia, un lugar en el que lo íntimo se mezcla con lo trascendente y lo sencillo se entrelaza con lo eterno. No se trata solo de mirar atrás con nostalgia ni soñar con lo que vendrá, sino de habitar el ahora con todo lo que somos, agradecidos de lo recibido y responsables de lo que dejamos. Que esta historia nos ayude a descubrir que lo más importante no es tanto el tiempo que permanecemos, sino cómo lo vivimos y lo compartimos. Porque en cada lugar, en cada vínculo y en cada instante, siempre se nos da la oportunidad de construir algo que permanezca.

sabor

En 1825, mientras la Banda Oriental buscaba afirmarse como país libre e independiente de todo poder extranjero, un joven sacerdote llamado Dámaso Antonio Larrañaga soñaba con una patria ilustrada, formada y creyente. No empuñó un arma ni pronunció grandes discursos: su revolución fue abrir bibliotecas, promover la educación y sembrar esperanza en el alma del pueblo que nacía.

En otro rincón del mundo, apenas unas décadas después, el joven sacerdote piamontés Juan Bosco caminaba las calles de Turín, en una Italia que también estaba naciendo. Pero su escenario era muy distinto: los impulsores de la Unidad Italiana veían en la Iglesia la contracara de la República y en el papa, un obstáculo para el progreso.

Muchos sacerdotes de la época se vieron obligados (¿o convencidos?) a apoyar la revolución, llegando incluso a tomar las armas.

Don Bosco también se involucró en el escenario social de su tiempo, pero a su manera. Le dijo una vez a Bettino Ricasoli, presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia: �¡Excelencia! Sepa que Don Bosco es sacerdote en el altar, sacerdote en el confesionario, sacerdote en medio de sus jóvenes y así como es sacerdote en Turín, así es sacerdote en Florencia, sacerdote en la casa del pobre, sacerdote en el palacio del rey y de los ministros�

Don Bosco eligió otro camino. Siempre fiel a su identidad de sacerdote y educador, no se enfrentó a los opositores ni se dejó arrastrar por las disputas políticas. Hizo

lo que mejor sabía hacer: educar Apostó por los jóvenes y su formación para que llegasen a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.

Larrañaga y Don Bosco representan dos maneras de vivir la misma fe en tiempos de cambio. El primero, patriota y hombre de ciencia, creyó que la libertad debía tener raíces en la cultura y en la fe. El segundo, educador y pastor, creyó que la unidad y la paz solo podían brotar de corazones transformados. Uno acompañó la independencia; el otro, la unidad. Ambos comprendieron que una nación también se construye desde el Evangelio.

Hoy, 200 años después, Uruguay celebra su independencia. Y la Iglesia �la misma que estuvo al inicio, a veces temerosa y, otras veces, audaz� sigue llamada a acompañar los nuevos nacimientos - los de los jóvenes, los de la fe, los de una sociedad más justa y solidaria.

Don Bosco diría que la verdadera patria de un cristiano es aquella donde cada joven puede descubrir su dignidad de hijo de Dios. Y eso fue lo que sembró en el corazón de sus muchachos en aquellos tiempos agitados y revoltosos: la certeza de que podían transformar el mundo siendo buenos cristianos y honrados ciudadanos.

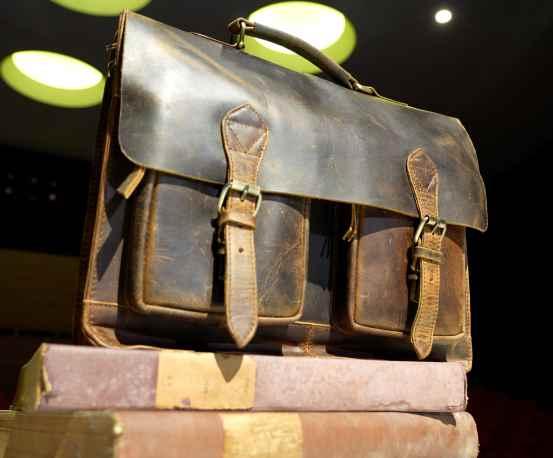

Javier Mazza llega a la entrevista con un maletín a cuestas. El marrón del cuero luce gastado y le da un toque añejo que evoca el paso del tiempo. Del trayecto de los años hablará cuando se le pregunte sobre la narrativa construida en torno a eso que llamamos Uruguay y, de un modo más amplio, de todos los objetos como ese maletín con los que, explica, los seres humanos hemos evolucionado a lo largo de los siglos.

La conversación con este filósofo, experto en comunicación y cultura, es sobre la identidad personal y colectiva, y sobre el impacto de las tecnologías en el proceso que dio paso a nuestro país hace dos siglos. También ahora, en la era de Chat GPT.

¿Cuán importante crees que es para la narrativa de un país celebrar un hecho histórico como la Declaratoria de Independencia?

Muy. Si arrancamos con el cuán, creo que es muy importante. Este tipo de conmemoraciones son lo que, de alguna manera, terminan construyendo la identidad. Creo que es una linda metáfora pensar en los mojones de la ruta. Acá hay como etapas en las cuales hay que hacer un momento de parada, de realinear un poco el vehículo en el que venimos andando. Y estos espacios de celebración funcionan narrativamente como eso: un momento de parar lo que estamos haciendo y pensar que hace 200 años celebramos la independencia de nuestro país. Es interesante porque en nuestro país todavía tenemos un conflicto historiográfico abierto en torno a 1825 o 1830, y eso también nos habla de una nación en proceso de construcción de su identidad.

¿Actualmente estamos en esa construcción?

Siempre estamos trabajando sobre ese relato que nos hace ser quien somos. El momento en que lo dejamos de hacer es el momento en el que el relato, de alguna manera, empieza a perder valor y significatividad para las personas que lo habitan.

Más allá de toda la discusión historiográfica, ¿el concepto de independencia qué puede implicar para una nación joven como la nuestra?

Yo creo que es importante para un país celebrar la independencia porque, también, eso implica una especie de paralelismo con la comprensión del proceso vital de una persona y la obtención de su autonomía. Un país celebra su independencia porque celebra el espacio en el que es autónomo y en el que es responsable de sus propias decisiones, al igual que celebramos la mayoría de edad de las

personas de una determinada manera y decimos que �fulanito� es responsable de las decisiones que toma. Entonces, ese proceso por el cual los seres humanos amanecemos a la adultez y por el cual un país amanece a la independencia es un proceso que en occidente entendemos que es digno de celebrarse, porque, de última, ahí lo que aparece y nace es un agente activo de la sociedad, que colaborará al desarrollo conjunto de la sociedad en tal y cual manera.

Una de las líneas de investigación que estás desarrollando tiene que ver con la tecnología en sentido amplio. En ese sentido, ¿se puede hacer un paralelismo respecto a cuán independientes somos hoy los uruguayos en comparación a hace 200 años?

Es difícil porque los seres humanos no nos podemos permitir el lujo de pensar nuestra independencia o autonomía separada de los objetos técnicos que

nos facilitan la existencia. Los seres humanos tenemos una condición primigenia de vulnerabilidad respecto al espacio en el que nos toca vivir: no estamos preparados para sobrevivir. La naturaleza nos aniquila al poco tiempo de estar arrojados en el mundo, como decía (Martín) Heidegger, sin nada que nos proteja. Si pensás en un oso, en una tortuga o en un tigre, están mucho mejor capacitados que nosotros. Pero los seres humanos lo que hemos hecho es compensado esa deficiencia que tenemos, en términos de condición biológica, con objetos técnicos. Desde el momento en que empezamos a interactuar con estos objetos técnicos, empezamos a coevolucionar con nuestras herramientas.

Esos elementos tecnológicos pasan a ser, entonces, una extensión. Son extensiones de nuestra humanidad en las cuales nosotros aumentamos las capacidades que tenemos. La particularidad que tiene este modo de prolongación es que, al tiempo que empezamos a subirle el volumen a lo que podemos hacer con estos objetos técnicos, también esas cosas empiezan a quedarnos existencialmente un poco más lejos. Cuando vos hacés un pozo con las manos, te lastimás los dedos, te ensuciás y el pozo que hacés es relativamente pequeño. Ahora, cuando utilizás la pala y, después, la pala mecánica y, después, la retroexcavadora, el pozo que vas haciendo es más grande, pero también te queda a mayor distancia esa experiencia del barro en la mano. Y esto quizás parece trivial, pero no lo es si lo planteás en otros ámbitos en los cuales también tecnificamos las cosas que hacemos, como la guerra, por ejemplo.

A eso quería ir porque, de alguna manera, nuestros libertadores son hijos de esas tecnologías y de esas estrategias de batallas. Claro, pero esa batalla en el siglo XVIII y siglo XIX, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, eran batallas donde la muerte del otro estaba y era muy cercana.

¿Y eso qué puede llegar a implicar?

Cambia el grado de patentismo de la responsabilidad de las acciones. Cuando yo las tengo más cerca existencialmente y cuando las puedo sentir física-

mente, es mucho más significativo que cuando las empiezo a distanciar técnicamente. Para el soldado del siglo XIX, que le clava un cuchillo en el pecho a otro, y en ese proceso se llena de sangre, sudor y entrañas, es mucho más evidente le acaba de quitar la vida a otra persona que para el soldado que, en el siglo XXI, maneja un dron a miles de kilómetros de distancia y dispara un misil. No quiere decir que no haya responsabilidad en los dos casos, pero para el señor del dron esa responsabilidad no se le aparece tan evidente.

Es curioso porque estamos hablando del desarrollo tecnológico, pero en definitiva, aún con una distancia de 200 años, seguimos hablando de cosas similares que suceden como, por ejemplo, la guerra. ¿Qué pasa con la tecnología, en ese sentido? No, no. Hay procesos que parecen ser los mismos, pero no lo son. Pensar es radicalmente distinto en el siglo VIII a.C., al siglo III a.C.; en el siglo XII y al XV; y en el XX, al XXI. O sea, los proce sos de pensamiento en todo ese tiempo cambian y están apalancados de reformas tecnológicas en lo que llamamos �tecnologías de la palabra�. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la palabra hablada fue la base del conocimiento y, cuando apareció la escritura, la jugada cambió radicalmente. El proceso de poder solidificar el pensamiento modificó mucho el proceso del pensamiento en occidente, tanto que Platón lo registra en el Fedro a Sócrates diciendo que la escritura era una porquería y que iba a romper el pensamiento. Y tenía razón porque rompió el pensamiento tal como él lo entendía y lo concebía Siempre hay un espíritu conservador que dice que lo nuevo nos va a destruir.

¿hay algo distinto o sigue siendo la misma ecuación?

Hay mucho de constante y hay mucho de distinto. Sigue siendo una tecnología de la palabra, un modo en el cual aumentamos nuestras capacidades de pensamiento al tiempo que las distanciamos existencialmente. Lo nuevo de las tecnologías digitales viene de la mano de la transformación de la palabra a un sustrato numérico. Lo más novedoso de la palabra digital es que está hecha de números. Es que, en el

fondo, por más de que no parezca, las palabras en tu celular están hechas de unos y ceros. Entonces, son calculables. Solamente hace falta desarrollar el poder computacional necesario para poder calcularlas en cada vez mayores volúmenes, como nos sucede con la inteligencia artificial generativa hoy.

¿Cómo ves esto relacionado con el concepto de �independencia�?

¿Qué pasa cuando entramos a pensar lo digital como un salto de una extensión del cuerpo, que ya no es la mano, sino que es la cabeza? Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial,

Hay algo novedoso y es que estos procesos están mediados por corporaciones. La gran diferencia entre la imprenta, Twitter y OpenAI es que estas últimas dos son organizaciones con intereses económicos. Entonces, hay un tercero en el juego y no hay que ser ingenuos de que simplemente está proporcionando una herramienta sin ganar nada en el intercambio. A ver, me cuesta pensar en cuánto hay un riesgo y cuánto hay, digamos, un espacio en el cual tenemos que ser conscientes de que siempre estamos dialogando y pensando con un tercero en la ecuación. Si hay una novedad, esa novedad necesariamente implica un riesgo en términos de independencia.

Muchas veces nos hemos emocionado cantando el Himno Nacional. El día que celebramos la independencia, así como en otras fechas patrias, nuestro corazón palpita cuando escuchamos este ritmo marcial y nos unimos con alma y corazón cantando: �Orientales, la patria o la tumba, libertad o con gloria morir��

Y otras veces nos da pena estar entonando un himno tan guerrero. Nos preguntamos: ¿por qué estamos cantando esto? ¿Acaso no lamentamos actualmente las guerras y las condenamos como injustas mientras mueren seres humanos y se destruyen las naciones? ¿Por qué celebramos la independencia? En nuestro caso, los uruguayos estamos celebrando los 200 años del nacimiento de nuestra patria.

¿Hay algún �latido del Evangelio� que nos puede iluminar? Creo que todo se esclarece si nos remontamos al proyecto creador de Dios y lo aplicamos no solo a nuestra vida y responsabilidad personal, sino a nuestra vida social y comunitaria. También, por qué no, a las relaciones que los países deben establecer entre sí para lograr que �la casa común� se conforme de tal modo que sea un lugar habitable en el que �todos� (cada uno individualmente, y todos unidos en una misma cultura con sus valores y prioridades) sean respetados en su dignidad y sus derechos.

Las naciones luchan por ser independientes porque desean poseer la capacidad de decidir por sí mismas cómo organizarse y gobernar sus propias capacidades y valores.

Y lo hacen por razones políticas, económicas, culturales, sociales, religiosas, históricas y emocionales, compartiendo el sueño de libertad transmitido de generación en generación. Los pueblos luchan porque quieren ser dueños de su propio destino.

Todo esto lo logran en la escucha activa de los demás y en el diálogo constructivo, basado en el respeto de cada uno y de los grupos sociales y culturales que se han formado.

Nuestro Dios no es un Dios justiciero siempre dispuesto a condenar, sino un Dios �todo amoroso� que nos invita a ser responsables de cómo nos comprometemos personal, social y mundialmente, y colaboramos con su proyecto. Jesús hablaba del Reino: �Busquen el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura� (Mt 6,33). Buscar el Reino implica vivir según los valores del Evangelio: con amor, justicia, misericordia y fidelidad.

Solo con la escucha de estos susurros evangélicos podremos construir entre todos la paz, viviendo como hermanos.

�Bienaventurados los que construyen la paz, porque son llamados hijos de Dios (Mt 5-9). En su primera entrevista con un periodista, el Papa León XIV nos dice: �los mártires son signo de una esperanza desarmada�. Celebremos esta fecha histórica para nosotros, pero recordemos que solo siendo artífices de una paz justa y duradera seremos estos signos de fraternidad.

Sor Chiara Cazzuola Superiora General de las FMA

sintonizando con don bosco

Mensaje de la Madre General

Queridos amigos de la Familia Salesiana de Uruguay:

Cuando el 14 de noviembre de 1887, seis Hijas de María Auxiliadora partieron hacia las misiones, el sueño que inspiró su viaje se llamó América, en comunión con el sueño de Don Bosco del cual desistió, guiado por el consejo de Don Cafasso.

Madre Mazzarello escribió a Don Bosco que quienes desearan dedicarse a las misiones extranjeras para cooperar con los salesianos en la salvación de las almas, especialmente de las niñas, debían presentar su solicitud por escrito. Luego vendría la elección. El 27 de septiembre de 1877, finalmente, se anunciaron los nombres de las elegidas: Sor Ángela Vallese (23 años), Sor Giovanna Borgna (17 años), Sor Ángela Cassulo (25 años), Sor Ángela Denegri (17 años), Sor Teresa Gedda (24 años) y Sor Teresina Mazzarello (17 años).

El 14 de noviembre de 1877, las primeras seis misioneras de las Hijas de María Auxiliadora partieron del puerto de Génova. La expedición, compuesta por 20 salesianos entre sacerdotes, clérigos y coadjutores, estaba dirigida por el P. Giacomo Costamagna.

Cuando llegaron, Uruguay parecía una tierra de migrantes, de gente trabajadora en busca de redención, de personas indudablemente comprometidas con una vida diferente y mejor. Existía un enemigo común que combatir: la pobreza.

El español de nuestras hermanas no era excelente, lo habían estudiado un poco en Mornese �y tenemos evidencia de ello en las cartas de Madre Mazzarello�, pero aprender un idioma en los libros es una cosa y hablar con

la gente es otra muy diferente. Así que lo primero que hicieron aquellas jóvenes mujeres fue salir a la calle a escuchar a los uruguayos. A los sencillos y humildes, a los comerciantes, a las mujeres, a las niñas. Cuando se dieron cuenta de que las hermanas eran amables y simpáticas, pero hablaban un idioma extraño,

rica, el primer destino de ultramar desde donde se extendió el carisma salesiano por todo el gran continente americano. Por eso, agradecemos a este país que fue el primero en acoger y preservar la pobreza y la humildad de los inicios misioneros del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, brindándonos la oportunidad de

hicieron todo lo posible para ayudarlas a comprender rápidamente el español.

Desde Mornese hasta Uruguay, el conocimiento que habían adquirido de aquellas tierras venía apenas de un mapa, pero las hermanas no podían imaginar que el inmenso mar que las separaba de Madre Mazzarello fuera tan largo y profundo.

El sueño que se había gestado se llamó Uruguay. Desde ese momento, en el corazón de las Hijas de María Auxiliadora a lo largo de la historia, Uruguay ha sido el Mornese de Amé-

expresar y desarrollar el carisma salesiano-mornesiano para que sea un don para todos.

Al recordar el bicentenario de su Independencia, deseamos a esta nación un creciente reconocimiento de los valores que constituyen su identidad y fortaleza. Que siga siendo hoy una tierra acogedora y libre.

Por eso rezamos con gratitud y sincero afecto.

¡Que tengas una buena vida, Uruguay!

El vínculo de los entrevistados con el carisma salesiano

Nuestro país y el carisma salesiano tienen una larga historia en común. Cincuenta años después de que en la Villa de la Florida se firmara el acta de la Independencia, pisó tierras uruguayas el primer salesiano.

La primera expedición misionera, capitaneada por el P Juan Cagliero, desembarcó en Montevideo cuando iba de paso a Buenos Aires, donde se establecería la primera extensión

de la familia de Don Bosco en el �nuevo mundo� y, desde esa visita exprés, Cagliero empujó para que el sueño misionero se hiciera realidad también en Uruguay. A fines del año siguiente, el 26 de diciembre de 1876, su anhelo se hizo realidad.

El nuevo grupo, liderado por el P Luis Lasagna, llegó a Villa Colón y fundó el Colegio Pío. Desde allí se

sentaron las bases para las siguientes obras salesianas en el país y también las primeras en Paraguay y Brasil.

El espíritu de Valdocco se enraizó rápidamente en la tierra artiguista, haciendo de la educación popular, el acompañamiento juvenil y el compromiso con los más pobres una forma concreta de seguir construyendo el Uruguay de cada día.

da son un ejemplo vivo de la huella que deja el encuentro con un corazón salesiano.

El ejemplo más evidente de vinculación es el del cardenal Daniel Sturla. El arzobispo de Montevideo entró a la congregación en 1979 y, al año siguiente, en el día de San Juan Bosco, realizó su primera profesión religiosa como salesiano. Fue ordenado sacerdote en 1987 y pasó por distintas comunidades hasta que, en 2008, fue designado padre inspector.

Benedicto XVI lo nombró obispo en 2011 y, desde entonces �según dijo el propio cardenal durante la entrevista con el BS� su horizonte se �amplió� más allá de la misión juvenil y popular propia de los salesianos. Sin embargo, Sturla dijo que sigue disfrutando profundamente el encuentro con los gurises porque �para un salesiano, su patria son los jóvenes�. Por eso reflexionó sobre alguno de los desafíos que enfrentan, como la pobreza, la falta de oportunidades, las adicciones y la desesperanza.

A su vez, el cardenal contestó con entusiasmo la consulta que, mediante un video, le hicieron dos estudiantes del Juan XXIII �donde fue director� sobre cómo vivir la fe en lo cotidiano en un país donde la Iglesia está separada del Estado y es difícil manifestarse como parte de un credo.

En el albor del aniversario número 150 de la presencia salesiana en el país, son incontables la cantidad de rostros e historias atravesadas por el carisma de Don Bosco, que en un siglo y medio de vida se ha encarnado con fidelidad y creatividad en decenas de colegios, oratorios, parroquias y obras sociales.

En mayor o menor medida, los entrevistados en Memoria agradeci-

�¿Te suena el Colegio San Isidro de Las Piedras?�. Esa fue la pregunta que dio el puntapié a un pequeño audiovisual desde el patio de aquella presencia salesiana, de la que Ana Ribeiro guarda �los mejores recuerdos�. �Mi colegio�, expresó agradecida la historiadora al observar las imágenes, antes de relatar que allí dio clases durante casi 25 años y también fue donde estudiaron sus hijos.

Emocionada, rememoró a �tantos profesores amigos� y a �ese patio�

en el que vio pasar a decenas de generaciones. También, a tantos jóvenes con los que compartió su vocación docente: �cuando yo cerraba la puerta del salón no existía más nada que ellos y yo�, acotó.

Ribeiro agradeció a los salesianos por ser �abiertos y plurales�, y valorarla más allá de que siempre se declaró agnóstica. Con tono jocoso, recordó que muchas veces le dijo a los sacerdotes y educadores que no se cerraba a Dios y que, entonces, varios le decían que era �como una paciente a punto de curarse, a punto de encontrar a Dios�. �Ojalá algún día tenga constancia de que sí�, solía responderles ella, a las risas.

Durante la entrevista, la historiadora resumió todos aquellos recuerdos como �cálidos y sumamente gratos�.

LAS CHARLAS DE FACUNDO PONCE DE LEÓN CON UN SALESIANO

Morena Tocco y Ana Clara Rocha fueron las dos jóvenes del Colegio Maturana que, a través de un video, le preguntaron a Facundo Ponce de León cómo el pasado puede ayudarnos a comprender el futuro.

El filósofo y comunicador respondió que �el pasado es un trampolín� y que, al ir hacia él y saltar, te lleva �mucho más hacia adelante�. Pero, más allá de su reflexión, Ponce de León aprovechó la consulta y el patio salesiano que asomaba en el fondo del video para recordar con cariño al Colegio Nuestra Señora del Rosario de Paysandú, a donde fue invitado tres años seguidos para compartir una serie de charlas de orientación vocacional con chicos de bachillerato.

Delante y detrás de cámaras, Facundo preguntó por el P. Húber Puglia sdb, quien fue el responsable de la invitación en cada ocasión. Según recordó, después de aquellas instancias con la gurisada de quinto y sexto, él y el sacerdote iban a comer asados y a charlar sobre filosofía. �Me acuerdo que hasta me regaló una frazada que todavía tengo en casa�, dijo sonriente durante la charla con el BS.

¿Por qué cosas, personales o colectivas, da gracias Ana Ribeiro?

Yo doy gracias por todo lo que aprendo desde que nací. Concibo la vida como un aprendizaje. Nada me hace más feliz que aprender y es de lo que más agradezco. Agradezco las enseñanzas afectivas y las enseñanzas "curriculares" Agradezco las opciones sencillas Agradezco todo lo que me enseñan los animales Agradezco todo.

¿Por qué cosas, personales o colectivas, da gracias Facundo Ponce de León?

¡Ah! Son muchas. Me considero una persona agradecida, a la vida, a la familia que me crió: a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanas, a mis tres hermanos, a ese barrio de Punta Carretas en el que crecí. Me siento muy hijo del barrio. Mis papás tomaron una decisión curiosa que encierra mucho de la formación de la que estoy agradecido y es prácticamente la única casa que sigue sin tener la reja, está conectada con el barrio, todas las demás se han ido enrejando, se han ido levantando los muros. Y para mí es todo un símbolo de una educación que recibí y también trato de replicar Agradezco mi vida de familia, el tener una esposa, el tener tres hijos, agradezco mi vínculo de amigos y agradezco mucho la casualidad, arbitrariedad o providencia de haber nacido en este rincón del planeta� Me siento muy feliz de ser uruguayo.

¿Por qué cosas, personales o colectivas, da gracias el cardenal Daniel Sturla?

Yo amo este país porque es el mío, porque me lo enseñaron a amar desde chico. Me encanta el Uruguay, me encanta Montevideo, que es mi ciudad. Viajo bastante desde que soy cardenal y lo más hermoso de un viaje, para mí, siempre es regresar y experimentar de vuelta lo que es nuestra realidad como nación. Amo nuestros campos, las playas, las sierras, nuestros ríos. Amo el Uruguay, me encanta, lo siento en las entrañas. Me gusta la historia de nuestro país, y tenemos muchos desafíos, pero lo amo. Y amo la Iglesia en el Uruguay que, como decía, es pobre y libre, pequeña y hermosa, pero es la mía. Y es en la que estoy llamado a testimoniar a Jesucristo.

¿Por qué cosas, personales o colectivas, da gracias Javier Mazza?

Al final del día creo que terminan siendo cosas tan básicas que da miedo� (Piensa). Da miedo y provoca la reflexión de que sí, inteligencia artificial generativa y todas estas cosas de las que hablamos, pero si yo tengo que dar las gracias por algo, termina siendo por tener salud, familia, gente que me quiera, trabajo y poder hacer algo día a día que me genera una sensación de plenitud en mi modo de ser en el mundo. Esas cinco cosas que te acabo de nombrar son súper, superbásicas, pegadas a nuestra humanidad y, si bien creo que cada una de estas cosas ha coevolucionado con las tecnologías que nos hacen posible la vida, creo que siguen existiendo hace miles y miles de años. Estoy seguro que si le preguntas a un señor en Mesopotamia en el siglo X antes de Cristo, quizás te nombraría cosas bastante parecidas a las que te acabo de nombrar

La obra social Caqueiro de Rivera organizó el mes pasado una jornada deportiva que reunió a decenas de jóvenes. Tres jugadores históricos de la selección uruguaya como Diego Lugano, Álvaro González y Juan Castillo estuvieron presentes y acompañaron el encuentro. Fiel a la tradición celeste, la pelota y el candombe marcaron el ritmo de un día donde el fútbol fue, sobre todo, un puente de encuentro, colaboración y esperanza.

Fotogalería