Evolución del gasto público del Ecuador

En 2022 el gasto total del SPNF se incrementó sustancialmente llegando a los 45.223,9 millones de dólares lo que supone una variación del 12,4% más que 2021, lo que en términos absoluto representa un aumento de 4,980,1 millones de dólares.

En el funcionamiento de la economía de un país existen cuatro componentes que son fundamentales para conseguir el crecimiento y desarrollo económico. Estos son: el Estado, la empresa, la familia y el sector externo.

De todos ellos, el rol que cumple el Estado es muy importante ya que en principio sus funciones básicas son brindar seguridad pública, demandar bienes y servicios que producen otros agentes económicos, brindar el bienestar social a través de la dotación de los bienes y servicios públicos y la redistribución del ingreso y la riqueza, entre otras.

Para poder cumplir con sus objetivos el Estado aplica la política fiscal utilizando su principal instrumento que es el Presupuesto General del Estado, una vez que haya cumplido con las fases iniciales del ciclo presupuestario.

Este Presupuesto tiene dos elementos importantes que son los ingreso y los gastos que al térmico del periodo fiscal dejan una diferencia conocida como el resultado presupuestario que puede ser positivo al que se identifica como superávit fiscal o negativo también llamado déficit fiscal.

En este análisis se hará referencia a

los egresos que realiza el Estado para cumplir con todas sus obligaciones que en términos generales se lo identifica como el gasto público en sus dos formas: la clasificación económica y la clasificación funcional (FMI, 2014). Gasto Público Ecuador

Para efectos del estudio de la evolución temporal del gasto público en Ecuador se toma como referencia la información estadística que ofrece el Banco Central del Ecuador (2023) a través de su boletín estadístico mensual en varias de sus publicaciones. La serie de tiempo considerada es de frecuencia anual acotada al periodo 2017-2022, que coincide con los Gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

Antes de realizar el análisis descriptivo se detallan algunos acontecimientos que ocurrieron en este periodo que se inicia con las secuelas del deterioro de los precios del petróleo desde mediados de 2014 y que entre 2015 y 2016 aportaron a una disminución de los ingresos totales del SPNF por una cantidad de un poco más de ocho mil millones de dólares, que en términos porcentuales significaron una caída del 14,6 y 9,0% respectivamente.

En este tiempo también se recogen

los impactos que generó el terremoto del 16 de abril de 2016. Según señala el Banco Mundial (2021) el impacto del terremoto provocó la destrucción de alrededor de 21.823 empleos y generó 515 millones de dólares en pérdidas (en términos de flujos perdidos) en el sector productivo.

Otro acontecimiento que ha marcado el funcionamiento de la economía y por ende de las finanzas públicas de los países fue el COVID-19, desde marzo de 2020, año en que de acuerdo con acuerdo con la Cepal (2021) las consecuencias de los efectos de la crisis por la Pandemia del COVID-19 se transformaron en el ámbito fiscal en una reducción del total de los ingresos que se sustentan en una reducción de los ingresos tributarios, en este caso del impuesto al valor agregado (IVA) y también la drástica caída de los ingresos por venta de petróleo cuyo promedio anual se ubicó en los 39,4 dólares por barril (Baco Central del Ecuador, 2021).

Adicional a ello, se han suscitado algunos problemas de tipo político derivado del fraccionamiento de las fuerzas políticas que se refleja en la Asamblea Nacional y en los últimos meses los problemas de seguridad generados a partir

MiguelA. Tomalá P. DIRECTORdel surgimiento de grupos delincuenciales relacionadas con las bandas delictivas.

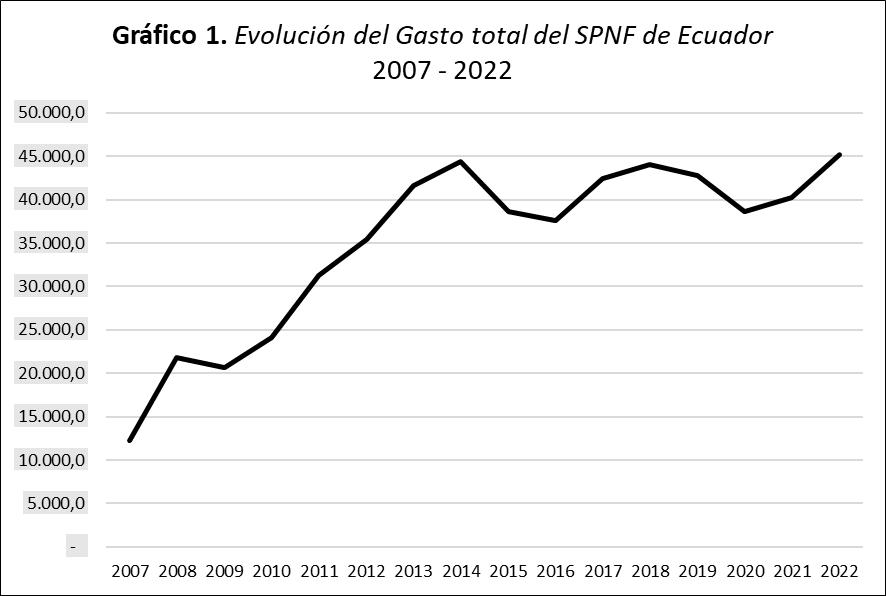

Evolución del Gasto total

En los últimos cinco años de análisis (2017-2022) se produce un comportamiento muy singular en el producto y en las cuentas fiscales. Por un lado, el gasto aumenta en 2017 y 2018 en un 12,6 y 4,0 por ciento respectivamente, lo que en términos monetarios significan 42.383,6 y 44.059,3 millones de dólares, ligeramente inferior a 2013 y 2014, comportamiento originado en mayor proporción por el crecimiento del gasto corriente, a pesar de la reducción que experimentó el gasto de capital (Cepal, 2018; 2019).

Por otro lado, en los años 2019 y 2020 esta evolución cambia al reducirse el gasto total en -2,8 y -9,8 por ciento respectivamente que representan 2.835,2 y 38.618,2 millones de dólares. De acuerdo con la Cepal (2020; 2021) esa disminución ocurrió como resultado de una fuerte reducción de la inversión del gobierno central a pesar de que el gasto corriente aumentó por el incremento del pago de intereses de la deuda; adicional a ello, en 2020 la vigencia de las medidas de austeridad en la compra de bienes y servicios, disminución de la inversión, así como la caída en el rubro de sueldos y salarios.

Luego de las repercusiones que tuvo la pandemia del Covid-19 en el país, los datos del Banco Central (2022) evidencian para 2021 un incremento del gasto del SPNF en un 4,2%, que en términos absolutos representan 1.621,7 millones de dólares frente al año anterior.

El Ministerio de finanzas (2022) señala que la variación positiva del gasto tuvo que ver con el aumento de los rubros de gastos no permanente que se incrementaron en un valor cercano a los 2.000 millones de dólares debido a las asignaciones para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia y cumplir con las transferencias de ley.

Contrario a esto, los gastos permanentes tuvieron una reducción en comparación a 2020 de unos 441 millones de dólares especialmente en los ru-

bros sueldos y gastos en bienes y servicios.

En año 2022 el gasto total del SPNF se incrementó sustancialmente llegando a los 45.223,9 millones de dólares lo que supone una variación del 12,4% más que 2021 que en términos absoluto representan un

Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En virtud de ello los datos que se publican en el boletín estadístico mensual del Banco Central, en cuanto al gasto público total se presentan subdivididos en dos grandes rubros: gasto permanente y gasto no permanente. (hasta junio de 2021 la subdivisión utilizada era gasto corriente, Gasto de Capital y préstamo neto y otro gasto de capital). Dentro de los primeros constan sueldos y salarios, compras de bienes y servicios, intereses por endeudamiento interno y externo, transferencias, prestaciones a la seguridad social y otros no permanentes.

aumento de 4,980,1 millones de dólares. Descomposición del gasto público

Al igual que cualquier tipo de gasto, el sector público también tiene una estructura que genera una descomposición en distintos rubros.

De acuerdo con el Banco Central (2023) las estadísticas que corresponden a las Operaciones del Sector Público No Financiero y las instancias de gobierno se generan desde el año 2013 según el Manual de Estadísticas de las

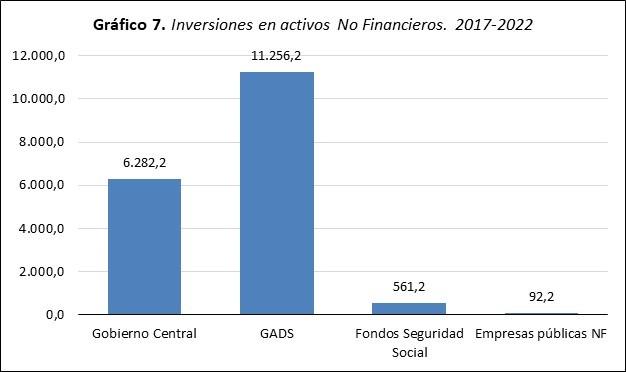

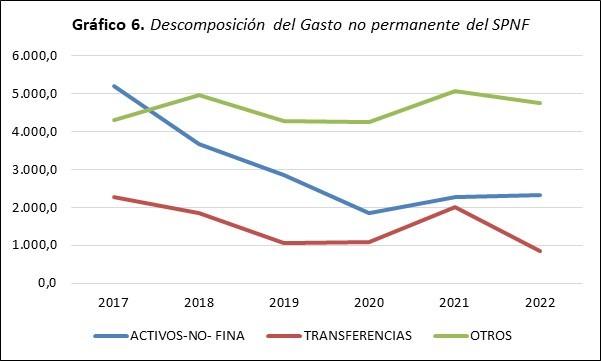

Por su parte, los gastos no permanentes incluyen a las inversiones en activos no financieros compuestas por las del gobierno central, GAD’s, de los fondos de seguridad social y las empresas públicas no financieras; adicional a ello se consideran a las transferencias y otros gastos no permanentes.

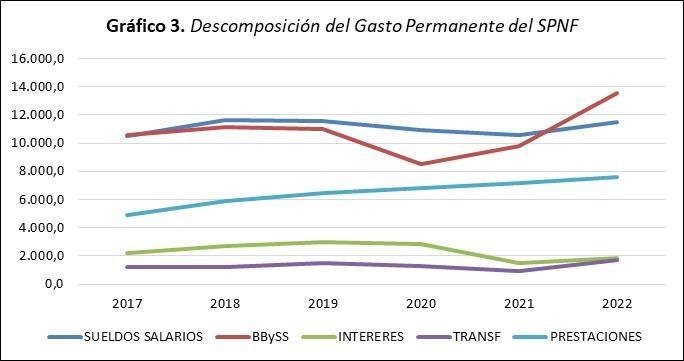

Gastos permanentes del SPNF Como se evidencia en el Gráfico 2 los Gastos no Permanentes del SPNF del Ecuador en 2017 fueron de 29.707,2 millones de dólares. Para el 2018 tuvo un incremento del 13,0% ubicándose en los 33.569,2 millones de dólares, bajando su ritmo de crecimiento a una variación de 3,2% para 2019 donde llegaron a un valor total de 34.628,1 millones de dólares.

El crecimiento experimentado en 2018 obedece a que el gasto permanente creció, -a excepción de las transferencias que cayeron en 0,5%en todos sus rubros; así los sueldos y salarios crecieron en 11%, compra de bienes y servicios aumentaron en 4,8%, pago de intereses subió en 22,6% y las prestaciones a la seguridad social aumentaron en 19,2%. El bajo ritmo de crecimiento experimentado en 2019 se debió a que tanto los sueldos y salarios así como la compra de bienes y servicios se redujeron en –0,6 y

0,7% respectivamente; mientras que rubros como las transferencias crecieron en 29,5% y pago de intereses y prestaciones aumentaron en 9,5 y 9,7% en su orden (ver Gráfico 3). Como ya es conocido el 16 de marzo de 2020 se dio

inicio al confinamiento de toda la población producto del COVID-19, situación que generó efectos negativos en las distintas actividades y en la economía en su conjunto. En términos de finanzas públicas lo ocurrido se evidenció también en la reducción del gasto total (-9,8%) y dentro de esto el gasto permanente cayó en 9,3 % que en términos absolutos significó una reducción de –4.219,6 millones de dólares.

En esta línea de acuerdo con la Cepal (2021) los rubros que fueron más afectados fueron la compra de bienes y servicios (−13,6%), la formación bruta de capital fijo (−12,2%) y los sueldos y salarios (−5,8%). Según Gómez (como se citó en León et al., 2022) la reducción obedeció a la pandemia del COVID-19 que al mismo tiempo generó una reestructuración del presupuesto que inicialmente era de 35.498 millones de dólares, sufriendo modificaciones producto de la disminución de los ingresos petroleros y tributarios que afectó a sectores como la salud, educación y trabajo.

sentaron 3.785,6 millones de dólares en comparación con 2021. Otro rubro que aumentó significativamente fue el de las transferencias que sumaron los 1.735 millones de dólares; es decir, un 82,1% adicionales en relación a 2021 cuando sumaron los 1464,9 millones de dólares.

Por su parte los sueldos y salarios tuvieron un alza de 8,9% y las prestaciones a la seguridad social subieron un 6,2%.

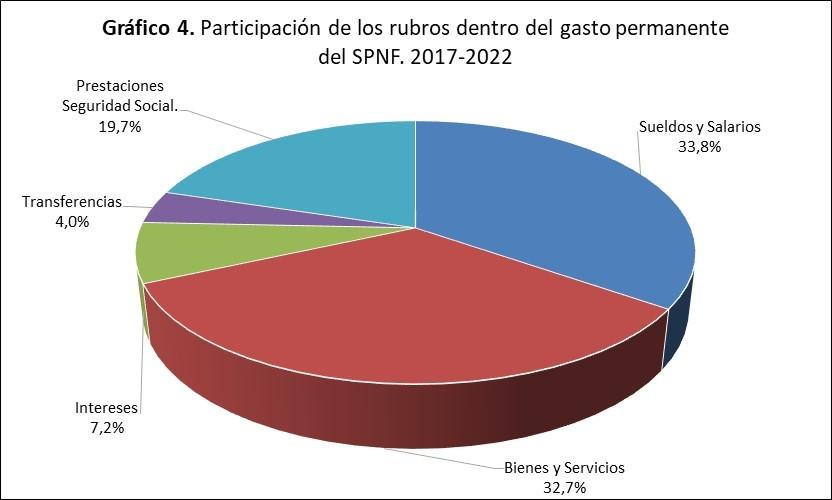

Como se puede apreciar en el Gráfico 4 en lo últimos seis años en Ecuador el gasto permanente acumulado fue de 197.507,0 millones de dólares. De estos, el rubro de pago de sueldos y salarios ha representado el 33,8%; por su parte, la compra de bienes y servicios representan el 32,7%; le sigue los desembolsos por prestaciones a la seguridad social con el 19,7% . Muy rezagados quedan los pagos que realiza el Estado por concepto de intereses que participa en el total con el 7,2% y el 4,0% apenas estás destinado al pago de transferencias.

Cabe mencionar que el gasto perma-

(2023) muestran que hasta 2020 tuvo una tendencia negativa muy significativa que llegando en este año a un valor de 1.857,1 millones de dólares es decir una variación del 64,2% respecto a 2017 con una variación absoluta de –3.334,8 millones de dólares.

Los sectores que mayor contribución tuvieron en la reducción de la inversión fueron el gobierno central que contrajo las inversiones por –2072,8 millones de dólares entre 2017 a 2020. Por su parte los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) disminuyeron la inversión en –846,5 millones en el mismo periodo.

Para los dos últimos años el total de inversiones en activos no financieros tuvo una recuperación llegando a alcanzar en 2022 un monto de 2.325,7 millones de dólares muy por debajo de los niveles antes de la pandemia del COVID -19. La recuperación vino dado por el lado de los GADS que incrementaron este rubro en 20,5% en 2021 y en 5,4% en el año 2022.

En lo últimos seis años (2017-2022) en Ecuador el gasto permanente acumulado fue de 197.507,0 millones de dólares. De estos, el rubro de pago de sueldos y salarios ha representado el 33,8%; por su parte, la compra de bienes y servicios representan el 32,7%; le sigue los desembolsos por prestaciones a la seguridad social con el 19,7% .

En el año 2021 los gastos permanentes tuvieron una mejor reducción llegando a los 30.891,6 millones de dólares lo que equivale a una caída del –1,7% en relación al 2020 pero del -10,7 con respecto al 2019. En este año se destinó menos recursos a la subida de sueldo y salarios (-3,2%), el pago de intereses se redujo significativamente en -48,7%, lo que obedece al resultado de las renegociación de la deuda pública que se hizo en agosto de 2020 (Ministerio de Finanzas , 2022). De igual forma las transferencias cayeron en -23,7%, mientras que la adquisición de bienes y servicios tuvo un incremento del 14,9% y el pago por contribuciones sociales también aumentó en 5,1%.

El año 2022, después de la pandemia, la economía ecuatoriana alcanzó un mejor nivel del PIB que se ubicó en los 105.049 millones de dólares un 8,4% superior al año 2021, superando los niveles anteriores a la pandemia (108.108 millones en 2019).

Este comportamiento de la economía tuvo sus repercusiones en las finanzas públicas y por el lado del gasto público total se evidenció un incremento del 12,4 % respecto a 2021 que representan 4.980 millones más que el año anterior. En lo que se refiere a los gastos permanentes, éstos experimentaron un subida del 20,7% siendo la adquisición de bienes y servicios con una variación positiva del 38,6% el rubro que mayor incidencia tuvo en esta variación que repre-

nente del SPNF acumulado en el periodo 2017-2022 tiene una participación del 78,2% en el gasto público total que en su conjunto llega a un monto de 252.469,6 millones de dólares. El gasto promedio anual se ubica en 32.917,8 millones de dólares, siendo el monto mínimo en 2017 con 29.707,2 y el máximo se generó en 2022 con 37.292,0 millones de dólares.

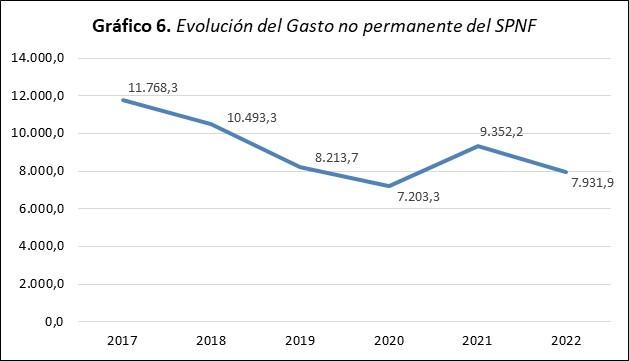

Gastos no Permanentes del SPNF

El primer rubros que integra el gasto no permanente es el de Inversiones en Activos No Financieros que incluye la formación bruta de capital fijo, obra pública y bienes de larga duración para inversión. En 2017 este componentes sumó la cantidad de 5.192,0 millones de dólares. Los datos del Banco Central

El otro rubro importante dentro del gasto no permanente lo constituye los otros gastos no permanentes. En 2017 llegaron a un monto de 4.309,2 millones de dólares que significaban el 36,6% del total. Al igual que los otros componentes este tuvo dificultades hasta 2020 recuperándose en 2021 al sumar los 5.074,1 millones de dólares pero volviendo a caer en 6,3% en 2022 donde sumó los 4.756,9 millones de dólares.

Como se ha podido observar en este análisis descriptivo del gasto total del SPNF en el periodo 2017-2022 ha perdido ritmo de crecimiento desde 2014. En estos años los gastos permanentes tienen una participación del 78,2% en el total siendo superiores a los gastos no permanentes que participan con el 21,8%. Los rubros que tiene mayor participación en el gasto total son Sueldos y Salarios (26,4%), adquisición de bienes y servicios (25,6%), prestaciones a la seguridad social (15,4%), inversiones en activos no financieros (7,2%). El resto de compo-

Crecimiento económico y desarrollo en Ecuador.

Por Eco. Ariel Cevallos Mera Cel. 0996 298 3761A finales del año 1972 el Ecuador empezó a exportar más de 300 mil barriles de petróleo a un precio promedio de $2,24 USD, desde ese entonces Ecuador atraviesa por lo que se conoce en teorías de desarrollo como la maldición de los recursos naturales, aquello establece una relación inversa entre recursos naturales y desarrollo, es decir, aquellas naciones que tienen mayor o abundante cantidad de recursos naturales como petróleo, gas natural, cobre, carbón, etc. tienden a crecer y alcanzar bienestar de forma menos acelerada en comparación a aquellas naciones que cuentan con escasos recursos naturales (ejemplos básicos :Japón, Suiza, Dinamarca, entre otros). (Puertas, 2020)

Partamos por entender la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento está más ligado al aumento del nivel de productividad, al control y análisis de indicadores macroeconómicos (tamaño de la economía, inversión, sector externo, entre otros), mientras que, el desarrollo económico hace más referencia a un aumento de la riqueza en relación al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por ejemplo, mediante un aumento de ingresos, mayores niveles de educación, alto niveles de esperanza de vida, y especialmente mediante reducción de pobreza y desigualdad. Lo ideal en la sociedad es que el crecimiento económico sea propobre, que se traduzca en desarrollo económico-social de los individuos. (Márquez et, al.. 2020).

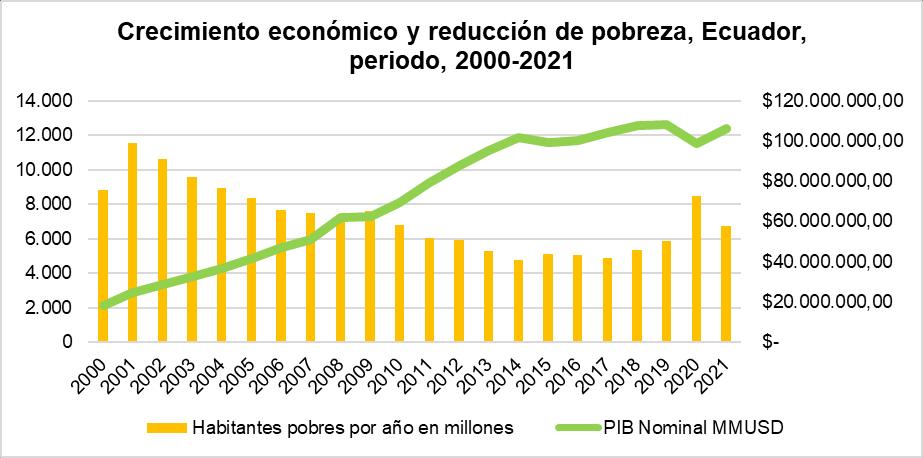

Analizando el contexto ecuatoriano, conforme a cifras oficiales del Banco Central del Ecuador y el INEC, desde que Ecuador adoptó la dolarización se evidencia que entre el periodo que comprenden los años 2009-2017 el notable crecimiento económico generado en la nación, mismo

que fue sostenido por altos niveles de inversión pública, mayor endeudamiento e incremento de los ingresos petroleros (dada bonanza petrolera entre 2007-2014) fueron el mayor instrumento para reducir la pobreza y pobreza extrema dentro de la nación (ver figura 1).

Por otra parte, autores como Joseph Stiglitz (premio nobel de economía) sostienen que, si bien es cierto el Producto Interno Bruto (PIB, el cual es el principal indicador para evaluar el crecimiento económico) lo mide todo pero excepto aquello que hace que la vida valga la pena, es decir deja del lado el componente social, y no analiza cuestiones como acceso a servicios públicos, niveles de pobreza y por consiguiente desigualdad, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo deben ser vistos de forma integral y no aislada. Es simple, la economía de un país mañana puede crecer, duplicarse, triplicarse, pero si ese crecimiento económico no se traduce en mayor bienestar y desarrollo social, entonces ese crecimiento es poco significativo. (Lissardy, 2020).

También surge una interesante interrogante ¿Por qué varias naciones ubicadas en Norteamérica que hasta hace décadas contaban con menor cantidad de recursos que naciones sudamericanas pudieron desarrollarse de forma más acelerada en comparación a nuestras naciones sudamericanas ? las respuestas pueden ser múltiples y complejas, sin embargo , hay que tener claro que el desarrollo es básicamente un problema de poder, es decir , es un problema político, depende de quién manda , de quien administra y tiene la predisposición y el liderazgo para cambiar una realidad, y en segunda instancia el desarrollo depende del componente técnico, es decir, del cómo lo vamos a hacer, eso último se los asegu-

ro es lo más fácil. (Linkl y Maggor, 2021). También hay que reconocer que, una de las cuestiones más importantes para alcanzar crecimiento y bienestar es la generación de oportunidades que se convierte en una herramienta clave a la vez para reducir los niveles de pobreza. En ese ámbito, desde mi óptica, la atracción de inversiones es un medio sustancial, especialmente con énfasis en la inversión extranjera (que no supera acta finales del año 2022 los $1.000 millones en Ecuador), dado a que, en naciones con carencia de liquidez, captar ahorro, capital externo permanente permite dinamizar la economía, aumentar la renta de los ciudadanos y sostener la dolarización. Desde las esferas de los diversos poderes del estado también se deben generar planes, políticas y programas de estado (permanentes, sostenibles en el tiempo) que mejoren las condiciones de vida especialmente de los sectores más vulnerables, el problema es que como mencionaría Milton Friedman(1980) quien es el principal exponente de la escuela monetarista, en su análisis sobre las 4 formas de gastar el dinero, los gobiernos y autoridades suelan gastar el dinero de los demás (ciudadanos) “en los demás (mismos ciudadanos )” , por lo tanto, las autoridades no tienen incentivos para administrar de forma los recursos y buscar la calidad, esto porque no son recursos propios. (Portal Primicias, 2021).

Finalmente, hay que destacar que, el éxito de cualquier política pública no se debe limitar a un solo indicador, también hay factores como marcado crecimiento económico, redistribución de la renta y mayor gasto público, y generación de empleos de calidad que inciden en el desarrollo de un territorio.

El crecimiento económico en el mundo ha estado acompañado, al menos desde mediados del siglo pasado, de un significativo incremento en los intercambios de bienes y servicios a escala internacional. Al respecto, Proaño, et al. (2019) sostienen que la globalización ha obligado “a los mercados a ser cada vez más competitivos y eficiente, puesto que una de las características teóricas que tiene este paradigma es la apertura y unificación de todos los mercados a nivel mundial” (p.83). En 1950, la apertura comercial, indicador que mide la relevancia del sector externo de un país, ascendió en promedio a 27,8% del PIB total en una muestra de 55 país, mientras que, en años más recientes, 2017, por ejemplo, era de 59,8% en la misma muestra (Feenstra, Inklaar y Timmer, 2015). Por lo tanto, si en 70 años, el Mundo experimentó un crecimiento apreciable a la par que el comercio internacional más que se duplicó, conviene preguntarse ¿qué relación empírica pudiese existir entre crecimiento económico y apertura comercial?

Esta pregunta tiene diferentes contenidos empíricos. Keho (2017), plantea que: “La relación entre apertura comercial y crecimiento económico se ha investigado extensivamente encontrándose hasta los momentos resultados mixtos y no conclusivos” (p.3). En consecuencia, el crecimiento y el comercio internacional es una relación no absuelta de polémica en la macroeconomía. Uno de esos debates se desarrolla acerca de la causalidad del crecimiento.

Por un lado, se considera que un elemento positivo para el crecimiento de un país lo constituye una mayor inserción en el comercio global. Por ejemplo, se ha asignado a la integración y apertura parte del éxito en crecimiento económico mostrado por los países del Este de Asia (Banco Mundial, 1993; Tahir y Ali, 2014).

Así que, en esta línea, los países con una mayor apertura comercial pueden aprovecharse de las ideas y conocimientos (Grossman y Helpman, 1991; Romer, 1993), los avances técnicos (Grossman y Helpman, 1992), los derrames de productividad (Khan y Nagayasu 2018), del capital físico y humano (Lucas, 1988), el mercado más amplio, las economías de escala (Yanikkaya, 2003; Mesquita y Stein, 2019), la era digital (Organización Mundial del Comercio, 2018), la posibilidad de disfrutar más rápidamente la introducción de nuevos bienes y servicios

Crecimiento económico y apertura comercial

(Salvatore, 2013), que brinda el comercio internacional, y con ello lograr una mayor tasa de crecimiento per cápita y desarrollo económico a largo plazo.

Por otro lado, hay escepticismo sobre la influencia de la apertura en el crecimiento (Nduka, et al., 2013). Se plantea que el crecimiento no se puede imputar enteramente a la apertura y el comercio, y es también posible que la causalidad sea en sentido contrario (Idris, Yusop y Habibullah, 2016). En adición, desde el plano normativo se criticó la política de liberalización comercial patrocinada desde el Consenso de Washington (Williamson, 2002)(1) para Latinoamérica, mientras que, en Estados Unidos, la administración del Presidente Donald Trump expresó un creciente interés en proteger la industria nacional (Khan y Nagayasu, 2018).

Crecimiento y apertura

Para los mercantilistas (Mun, 1978), el progreso económico de un Estado-nación debía ser a expensas de las ganancias del comercio internacional(2). Por el contrario, con Smith (1982), Ricardo (1973) y Mill (1985) se empezó a defender la idea de que el comercio internacional permitía aumentar el nivel de vida y bienestar de una sociedad. Así, en la economía clásica se encuentran referencias a favor de apertura a otros mercados como mecanismo para fomentar el crecimiento de los países. Los modelos clásicos tradicionales que se sustentan en Smith (ventajas absolutas), Ricardo (ventajas relativas) y Mills (demanda reciproca), expusieron que la apertura promovía la especialización (Idris, et al., 2016) y en última instancia la riqueza. Mientras que, para Nurkse (1967), el crecimiento de las naciones desarrolladas en el siglo XIX estuvo guiado por las exportaciones de materias primas(3), no así en el siglo XX, en el que éste elemento perdió fuerza.

Ahora bien, algunos de los economistas del

desarrollo en torno a la mitad del siglo pasado, alegaron que los países de bajos niveles de ingreso y débiles relaciones de intercambio, debían contar con una estrategia de desarrollo soportada en la protección de la incipiente industria nacional. Este es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Hirschman, 1980; Furtado, 1985; Fishlow, 1987). En esta línea la liberalización y completa apertura comercial no es garantía del crecimiento económico. Lo cual fue criticado por los economistas que retomaron las ideas de Ricardo (1973). En el análisis neoclásico, un país cerrado tiene pérdida de bienestar que podía obtener integrándose al comercio internacional (Palley, 2011; Dowrick y Golley, 2004)(4).

Rodríguez y Rodrik (2001) subrayan que, durante un tiempo, la visión prevaleciente en los círculos políticos de Norteamérica y Europa era que la historia económica reciente brindaba un ejemplo claro de que los países que eliminaron sus barreras comerciales y se integraron sin restricciones al comercio internacional tuvieron un progreso económico más rápido. En tal contexto, los defensores de esta hipótesis, de acuerdo con lo reseñado por Encinas, Rodríguez y Encinas (2012), confían en que la liberalización comercial da lugar a un quiebre positivo en la tendencia de crecimiento de los países.

No obstante, hay propuestas que indican que el progreso económico de los países de ingreso alto estuvo antecedido y apuntalado por una política comercial que dista mucho de ser considerada como de apertura (Chang, 2013)(5). En consecuencia, el nivel de ingreso fue una precondición para fomentar la apertura comercial (Mercan, et al., 2013). Esta visión es apoyada por Rodrik (2011), afirmando que la apertura de la economía casi nunca es un factor clave al principio (del crecimiento). Más aún, luego de períodos exitosos y prolongados de crecimiento es que las naciones terminan incrementando su integración en la economía mundial. Por tanto, la apertura comercial no es un determinante directo ni robusto del crecimiento económico (Rodríguez y Rodrik, 2001)(6), y aquellas regiones donde se liberalizó la economía y la apertura comercial no fue gradual, vieron reducir significativamente su crecimiento(7). El debate sigue siendo intenso, por lo que aún se contrasta de forma empírica la relación entre crecimiento y apertura comercial.

(Revista de Ciencias Sociales. XXVI(4), 2020)

La descomposición de la desigualdad en Ecuador

Para

La desigualdad económica es uno de los temas que en los últimos años ha tomado fuerza en el análisis de la realidad socioeconómica de los países. Sin embargo desde el punto de vista epistemológico ha tenido un tratamiento muy profundo a tal punto que se han generado una serie de alternativas para su medición.

Para realizar este tipo de estudios tradicionalmente se ha utilizado diversos procedimientos metodológicos dentro de lo que destaca la utilización de indicadores de desigualdad como el Índice de Gini, propuesto por Corrado Gini en 1912, que permite medir la concentración del ingreso y evaluar el comportamiento de la desigualdad en términos generales, aunque también se ha propuesto una descomposición aditiva del índice de desigualdad de Gini (Dagum, 1997) en la que se emplea una forma de cuantificar la desigualdad entre subpoblaciones más compleja que la desarrollada por las medidas de entropía generalizada.

Para observar los resultados de la desigualdad de forma desagregada se usa con mayor frecuencia la denominada familia de los Índices de Entropía Generalizada bajo el criterio de que existe una población que está compuesta por varias subpoblaciones y que puede descomponerse aditivamente en la suma de dos componentes.

Por un lado, la contribución a la desigualdad total atribuible a la desigualdad dentro de cada subconjunto de la población o desigualdad intra-grupos o llamado también componente within y la contribución a la desigualdad total atribuible a la desigualdad entre dichos sub-conjuntos conocido como componente between (Fernández y Costa, 1998).

A nivel de Ecuador la descomposición de la desigualdad ha sido un tema poco tratado. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada apenas se destacan trabajos que hacen un intento por verificar la desigualdad a nivel general, regional y por sectores productivos.

Por un lado, Elbers, et al, (2003) hace un ejercicio comparativo para producir estimaciones desagrega-

das de la desigualdad en tres países: Ecuador, Madagascar y Mozambique, utilizando, para el caso de Ecuador, datos de la Encuesta de Condiciones de vida (ECV) de 1994 con la que estima un modelo de predicción para el consumo promedio per cápita, cuyos valores estimados de los parámetros se aplican a los datos del Censo de Población de 1990 para obtener estadísticas de bienestar.

Utiliza asimismo el cálculo del Indice de desigualdad de Gini y el de Entropía Generalizada de grado 0. El objetivo de este trabajo “no es tanto explicar la desigualdad local (en sentido causal) sino explorar el grado en que la desigualdad está correlacionada con las características geográficas y si esta correlación sobrevive a la inclusión de algunos controles económicos y demográficos básicos”.

La aplicación metodológica se la realiza para 8 estratos: la ciudad de Quito; las áreas urbanas y rurales de la región Sierra; la ciudad de Guayaquil; las áreas urbanas y rurales de la región Costa y las área urbanas y rurales del Oriente ecuatoriano.

Con los datos utilizados obtienen el Coeficiente de Gini y la descomposición de la desigualdad sobre la base de la medida de Entropía Generalizada (0)

para evaluar la desigualdad intragrupos e intergrupos.

Un segundo aporte en el tema de la descomposición de la desigualdad en Ecuador es el de Guzmán (2011) quien partiendo del concepto de heterogeneidad estructural, formulado originalmente a mediados del siglo XX por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la vinculación de éste con la desigual distribución del ingreso procura determinar en qué porcentaje, la desigualdad viene explicada por las diferencias en los ingresos entre estratos productivos.

Para ello señala que en el país existe una heterogeneidad productiva que se subdivide en sectores modernos que generan el 43% del Producto Interno Bruto (PIB), sectores de productividad media que aportan con el 28% de la producción nacional y sectores tradicionales o de baja productividad que producen el 29% del PIB. Se verifica que. “Existen diferencias significativas en los ingresos salariales (primarios) de los trabajadores en los diferentes sectores de la economía; sin embargo, para el caso ecuatoriano las mayores diferencias en los ingresos se generan dentro de cada sector. Es aquí donde se genera la mayor porción de la desigualdad en el ingreso” (p. 128).

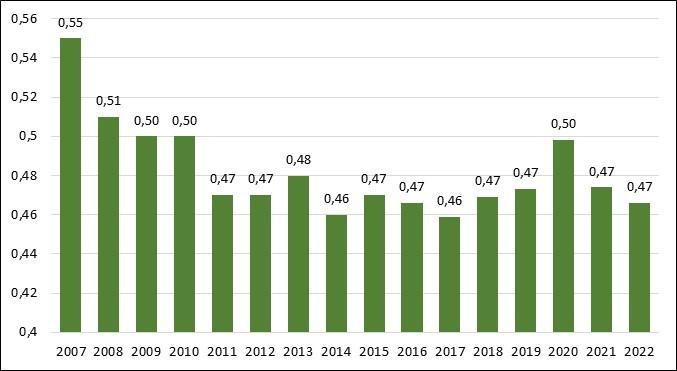

Evolución de la desigualdad en Ecuador Coeficiente de Gini

Fuente: INEC(2023)

observar los resultados de la desigualdad de forma desagregada se usa con mayor frecuencia la denominada familia de los Índices de Entropía Generalizada bajo el criterio de que existe una población que está compuesta por varias subpoblaciones y que puede descomponerse aditivamente en la suma de dos componentes.

El comercio regional deAmérica Latina en el contexto de las crisis mundiales

La participación regional en las exportaciones mundiales de manufacturas estuvo entre un mínimo del 3,8% en 1995 y un máximo del 5,1% en 2001, para después pasar al 5% en 2021. Entre 1996 y 2001, las exportaciones regionales de manufacturas aumentaron más que los ventas mundiales.

En un reciente informe publicado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023) señala que las múltiples crisis que han ocurrido en la economía mundial han debilitado el comercio mundial y regional durante el año 2022.

Destaca que el inicio en febrero del

dería su dinamismo.

conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania agudizó las presiones inflacionarias que ya se observaban desde 2021, lo que condujo a un endurecimiento de las políticas monetarias tanto en las economías avanzadas como en varias economías en desarrollo. Adicional a ello, China ha aplicado una política de “COVID cero” que también ha generado repercusiones.

Datos recientes indican que el comercio mundial de bienes tras caer un 5% en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, se recuperó rápidamente y, en 2021, registró una expansión del 9,8% la mayor desde 2010. La Cepal observa que si bien esta cifra se debió en gran medida a los bajos niveles registrados en 2020, las proyecciones iniciales para 2022 apuntaban a una expansión del 4,7%, equivalente al doble de la tasa media de crecimiento del comercio mundial de bienes en la última década.

Sobre esto se resalta en el informe es que el volumen del comercio mundial en los primeros ocho meses de 2022 creció a una tasa interanual del 4,5% que daban esperanzas de que se iban a cumplir las proyecciones iniciales; sin embargo, el hecho que la economía mundial se haya desacelerado daba la previsión de que al finalizar el año el comercio per-

Respecto al comercio regional como antecedente histórico se indica que entre 1995 y 2021 el monto de las exportaciones regionales de manufacturas varió de 155.000 millones de dólares a 790.000 millones de dólares, lo que significa que se quintuplicó. Sobre la participación regional en las exportaciones mundiales de manufacturas se especifica que estuvo entre un mínimo del 3,8% en 1995 y un máximo del 5,1% en 2001, para después pasar al 5% en 2021. Otro aspecto al destacar es que entre 1996 y 2001, las exportaciones regionales de manufacturas aumentaron más que los ventas mundiales, lo que ocurrió por el incremento de las exportaciones mexicanas durante los primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A pesar de ello, en las últimas dos décadas América Latina no ha logrado sostener ese dinamismo. Durante estos años de análisis, la región ha registrado un déficit en el comercio exterior de manufacturas. Dicho déficit, cuyo promedio entre 1995 y 2005 fue del 3% del PIB regional, se incrementó desde mediados de la década de 2000 y alcanzó el 6% del PIB en 2021, destaca la Cepal.

Por otra parte, se indica que en el primer semestre 2022 continuó desacelerándose a pesar de que a junio se observaba una expansión a tasas interanuales altas, lo que obedecía de manera específica al incremento de los precios de las principales materias primas entre ellas el petróleo.

En el año 2021 las exportaciones regionales crecieron a una tasa de dos dígitos, aspectos que al parecer se ha vuelto a repetir en 2022. A pesar de ello, tal como ocurrió en 2021, el crecimiento de las ventas al exterior tendría su explicación en factores exógenos y no por la

capacidad de aumentar el volumen exportado ni de diversificar la oferta exportadora regional hacia nuevos sectores dinámicos e intensivos en conocimiento. En cuanto a las importaciones regionales de bienes, por segundo año consecutivo, crecerán más que las exportaciones, aspecto que no es muy alentador en un contexto de encarecimiento del financiamiento externo.

Los datos que constan en el informe señalan que el valor de las exportaciones regionales de bienes y servicios creció en el primer semestre de 2022 a una tasa interanual del 23,5%, una cifra ligeramente inferior al 26,8% registrado en el primer semestre de 2021. Para el segundo semestre de 2022, se proyectó un crecimiento anual del 20%, lo que estaría basado en un incremento del 14% en los precios y una expansión del 6% en el volumen exportado.

En base a estas condiciones en las que se desenvuelve el comercio internacional de la región la Comisión resalta algunos aspectos que son importantes a futuro entre los que destaca dos de ellos. Primero, reimpulsar el proyecto de la integración económica regional. Segundo, avanzar hacia un mercado regional integrado mediante la progresiva convergencia entre las distintas agrupaciones subregionales, lo que es indispensable no solo para generar escalas eficientes de producción y promover procesos de diversificación productiva y exportadora, sino también para alcanzar una mayor autonomía en sectores estratégicos.

En síntesis...

Los ingresos tributarios (impuesto a la renta, IVA, ICE, arancelarios y otros) en Ecuador durante 20172022 variaron de 14.353,8 millones de dólares en 2017 a 15.098,8 millones en 2022 con un promedio anual de 14.224,5 millones de dólares. La variación fue del 5,2% de un año al otro.

……………………..

La presión fiscal, ratio entre ingresos tributarios/PIB en los últimos seis años estuvo dentro de un promedio del 18,9%. El ratio mínimo se evidencia en 2022 con 13,1% y el máximo en 2018 con el 21,5%. ………………………

De los 85.346,0 millones de dólares que el Estado ha recibido (2017-2022) por concepto de impuestos, el 42,8% es generado por el IVA, seguido por el impuesto a la renta con el 29,8% y el ICE con el 6,1%. Juntos recaudan el 78,6% del total de ingresos tributarios. …………………………

Según el INEC (2023) la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini en Ecuador a nivel nacional en diciembre de 2019 fue de 0,45 puntos. Para diciembre de 2022 ha experimentado un ligero incremento a 0,47 el índice de Gini. En 2007 fue de 0,55 puntos.