Universidad Laica “EloyAlfaro” de Manabí

Carrera de Economía

Universidad Laica “EloyAlfaro” de Manabí

Carrera de Economía

Publicación Bimensual No. 002. Abril 2025

Observatorio Territorial Multidisciplinario (OTM)

Observatorio Social de Economía (OSE)

1. Portada

2. Un millón de plantas de cacao para impulsar la economía rural

3-4. Polarización política en Ecuador en 2025

5-6. Recaudaciones tributarias en Ecuador ¿Cuánto aporta la provincia de Manabí?

7. ¿Quién recauda más impuestos en América Latina?

8-9. Evolución de las tasas de interés en Ecuador.

9-10. En síntesis. Información estadística

Dr. Marcos Zambrano Rector Uleam

Un millón de plantas de cacao para impulsar la economía rural

Pensar en los agricultores es pensar en el futuro de una nación. Este sector esencial constituye la columna vertebral de la cadena alimentaria y desempeña un papel crucial en la economía rural. En este contexto, y ante la crisis climática global que ha impactado gravemente las plantaciones de cacao en África región que concentra la mayor producción de este cultivo en el mundo , hemos impulsado un ambicioso proyecto respaldado por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam). Lo que para algunos parecía una idea quijotesca, para nosotros representa una apuesta por el desarrollo sostenible y la reactivación económica: la germinación de un millón de plantas de cacao en un vivero a cielo abierto.

Este proyecto, iniciado hace nueve meses, en el sector La Sabana de Chone (noreste de Manabí) alcanzó un hito significativo el 14 de febrero con la culminación de su segunda fase: la entrega de plantas a 500 beneficiarios distribuidos entre asociaciones de agricultores, Juntas Parroquiales y miembros de la comunidad en general en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí. La entrega se realizó en un evento de gran magnitud, al que asistieron más de 3.000 personas, entre académicos, autoridades nacionales y actores del sector agropecuario. Esta iniciativa forma parte de nuestra estrategia de vinculación con la comunidad y contribuye, además, a la restauración ecológica y la reducción de la huella de carbono.

BOLETIN SOCIOECONOMICO NUMERO 002

ABRIL2025

Es una publicación bimensual del Observatorio Social de la Carrera de Economía, adscrito a la Dirección del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la ULEAM

Dr. Marcos Tulio Zambrano, PhD

Rector Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Dr. Lenin Arroyo Baltán, PhD

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar

Soc. Wilmer Suarez Velázquez, Mgs

Director del Observatorio Territorial Multidisciplinario (OTM)

Ing. Juan Carlos Anchundia, Mgs Director de Carrera de Economía

Dr. Miguel Tomalá Parrales, PhD

Director del Boletín Socioeconómico Lic. Patricio Ramos Corrección de texto

Observatorio Socioeconómico

Vía a San Mateo Edificio carrera de economía

Telf. 05-2-623749. 0968778755 www.uleam.edu.ec

Actualmente, el precio del cacao oscila entre los 12.000 y 14.000 dólares por tonelada, lo que posiciona a este cultivo como una oportunidad clave para el crecimiento económico de los agricultores en las tres provincias beneficiadas. La pepa aromática, materia prima fundamental para la producción de chocolate, tiene el potencial de convertirse en el eje del desarrollo agrícola y comercial de la región en el mediano plazo.

Nuestra responsabilidad social nos ha llevado a donar 200.000 plantas, especialmente a los agricultores de Manabí. Asimismo, hemos facilitado la adquisición de plántulas a un costo accesible: mientras que en el mercado cada unidad se comercializa en 2 dólares, nosotros la hemos puesto a disposición de los productores a solo 0,50 centavos de dólar, lo que representa un alivio económico para los beneficiarios.

Nuestro compromiso va más allá de la simple germinación y distribución de plantas. El programa incluye un diseño agronómico técnicamente estructurado para optimizar la capacidad productiva de los terrenos destinados a la siembra. Se estima que, dependiendo de las condiciones del suelo y las prácticas de manejo agrícola, se podrá establecer una densidad de plantación de entre 1.000 y 1.500 plantas por hectárea, con el objetivo de maximizar la productividad y garantizar una cosecha sostenible a lo largo del tiempo.

Además, aseguramos asistencia técnica continua y acompañamiento a los agricultores, fortaleciendo sus destrezas mediante capacitaciones especializadas en las diferentes etapas del proceso productivo: Etapa de siembra.- Técnicas para la preparación adecuada del terreno y el establecimiento de las plántulas. Manejo agronómico.- Prácticas de fertilización, control fitosanitario y optimización del riego. Cosecha.- Procedimientos para una recolección eficiente y de alta calidad del cacao. Comercialización.- Estrategias de acceso a mercados nacionales e internacionales. Este es solo el comienzo. Nuestro proyecto tiene una proyección ambiciosa: la implementación de cinco viveros adicionales en coordinación con otras universidades del país. Con esta expansión, buscamos alcanzar un impacto mayor, extendiendo la superficie cultivada a 60.000 hectáreas de cacao.

En la Uleam, estamos convencidos de que el cacao puede ser el motor del desarrollo sostenible y la transformación económica de nuestras comunidades rurales. Con iniciativas como esta, reafirmamos nuestro compromiso con el sector agrícola y la construcción de un futuro más próspero para nuestros agricultores y el país en su conjunto.

El dato: La Uleam alcanzó en 2024 un millón de beneficiarios en sus proyectos de vinculación con la comunidad.

Por. Soc. Wilmez Suárez Velásquez, Mgs. Director del Observatorio Multidisciplinario de la ULEAM

a polarización no es nueva en la política ecuatoriana, a lo largo de la historia republicana hemos tenido disputas entre ideas conservadoras y liberales, posteriormente evolucionaron en liberalismo, socialismo y populismo, entre otros matices. Dando paso a las categorías pueblo versus oligarquía que simbolizaron por décadas las contiendas electorales, y a partir de semánticas discursivas más actuales pueblo versus hegemonía, poniendo el acento en la necesidad de un pueblo que busca ser encarnado en la figura de un líder que enfrente a los grupos hegemónicos.

de los electores, esto es, implicaciones culturales, motivaciones emocionales o éticas, en definitiva, formas de ser, de estar y de entender el mundo. Al analizar brevemente el discurso de la polarización, podemos notar aspectos del funcionamiento de los sistemas de creencias de los antagonistas que inciden en las decisiones; teniendo en cuenta que diariamente tomamos decisiones desde lo rápido, intuitivo y emocional (agudizados en campañas polarizadas) y/o lento, deliberativo y lógico.

Este antagonismo contempla la existencia de grupos poderosos que se constituyen en uno sólo, impidiendo satisfacer las demandas sociales, frente a ese fenómeno, el pueblo buscará aglutinarse alrededor de un liderazgo para superar el obstáculo y alcanzar la satisfacción de sus demandas, de esta manera el pueblo llega a equivalerse e instituirse en hegemonía, al menos en términos simbólico.

El discurso polarizador se asienta en sistemas ideológicos y se configura de acuerdo con el contexto histórico y cosmovisión

En nuestra mente suelen instalarse creencias atípicas, fábulas y aconteceres no comprobables, jugándonos una mala pasada; veamos dos ejemplos: 1) Si nos gusta un candidato a la presidencia, muy probablemente también su vestimenta, forma de hablar e historia de vida; esto se conoce como efecto Halo (inferir destrezas, capacidades o atributos en una persona. 2) Las frases “los mismos de siempre”, “la vieja política” constituyen etiquetas que utilizamos para agrupar a los antagonistas, a esto se le llama atajos mentales; de esta manera apelamos al sistema intuitivo y emocional, lenguaje simple, rostros con filtro, estadística intuitiva, contenidos breves, etcétera. En pocas palabras, evitar en los electores la racionalidad profunda. Elaboración

Algoritmos de odio

Si bien, los algoritmos de redes sociales y plataformas digitales no están diseñados para promover odio, su objetivo es mantener el mayor tiempo posible a los usuarios frente a las pantallas y motivar la interacción (likes, comentarios, shares), pero su funcionamiento amplifica discursos de odio, polarización y desinformación debido a dinámicas de engagement (interacción de los usuarios con el contenido) y los sesgos inherentes de cada persona (tendencia parcializada o con prejuicios al momento de juzgar y evaluar la información).

Pasemos revista a varios de los mecanismos de funcionamiento de los algoritmos:

Recompensan contenidos emocionales: odio, miedo o indignación, debido a que los usuarios le prestan más atención que a los contenidos neutrales (cuando recibimos una notificación, mensaje, me gusta o compartimos, esperamos placer/ recompensa rápida y a corto plazo porque el cerebro producirá un golpe de dopamina).

Cámaras de eco: muestran a los usuarios contenido a fin con sus ideas, gustos y preferencias, reforzando creencias extremas.

Filtros burbuja: Aíslan a las personas de perspectivas contrarias (aislamiento intelectual), creando realidades paralelas. Radicalización gradual: Recomiendan contenidos cada vez más extremos para mantener la atención de los usuarios (ejemplo las teorías conspirativas, discursos de odio explícitos, persecuciones violentas).

Los efectos sociales negativos de los algoritmos de odio son varios, entre ellos, la polarización social por género, religión y migración, y política (correísmo/anticorreísmo), entre otras, el incremento de la violencia vinculada a propagandas en línea, linchamientos digitales o acoso a minorías, la priorización de contenido viral, aunque sea falso, la manipulación de elecciones mediante microtargeting de mensajes divisivos y el impacto en la salud mental (ansiedad, depresión, odio y aislamiento).

Detener la marcha de los algoritmos es muy difícil, las plataformas ganan mucho más dinero con contenido adictivo, aunque sea dañino, la auto moderación humana resulta insuficiente y las diferencias de concepto se mal utilizan, por ejemplo, la concepción de odio varía según culturas y contextos.

Índice de Polarización Global (GPI)

Las categorías y enunciados anteriores brindaron pistas desde lo político, cultural y comunicacional para comprender la polarización, pero no son suficientes para retratar fenómenos altisonantes como el de la polarización política actual, por ese motivo, en este apartado utilizo la formula del GPI, aplicada a

los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador desde 2006 hasta 2025, permitiendo medir la concentración de votos entre partidos o candidatos, donde los valores altos indican mayor polarización y los valores bajos mayor dispersión.

La elección de 2017 representó un declive del correísmo con 17.81% menos en las preferencias electorales y un ascenso de nuevas fuerzas electorales, dando lugar a una fragmentación creciente (GPI 28.7); la elección de 2021 se presenta para el correísmo como la de peores resultados desde la partida de Correa, configurándose en esa elección un sistema fragmentado con fuerzas políticas relevantes (GPI 22.4); en el proceso electoral de 2023 notamos un ligero aumento de la polarización: UNES y ADN como polos dominantes (GPI 26.5); finalmente, la elección de primera vuelta de 2025 indica una polarización alta (GPI 39.6), cercana al máximo histórico de Ecuador desde el retorno a la democracia correspondiente a la elección de 2013 (GPI41.9).

El GPI de 39.6 confirma una elección de primera vuelta altamente polarizada entre dos fuerzas mayoritarias (muy similar a un bipartidismo), con un escenario político similar al correísmo vs. anticorreísmo de años anteriores. Este resultado sugiere un electorado dividido y una competencia centrada en dos proyectos antagónicos que se medirán quirúrgicamente en el balotaje del 13 de abril de 2025.

A manera de conclusión:

El Ecuador se encuentra en una nueva etapa de polarización, probablemente con fisuras sociales y políticas más grandes que las de 2013, sumado a otros factores y contingencias, han erosionado el dialogo y sancionado el pensamiento crítico, donde la identidad grupal se construye en oposición al “enemigo”, y el desarrollo de algoritmos producto humano y espejos de la sociedad, amplifican lo que ya existe, pero con una potencia sin precedentes poniendo en riesgo la democracia y la convivencia pacífica del país.

Para salir de este ciclo, es necesaria la voluntad de las élites políticas para formar un acuerdo democrático, que debe iniciar desactivando los discursos de odio y reconociendo el derecho al adversariado, la promoción de la educación digital, y el compromiso de medios que eviten el sensacionalismo, igual de importantes son las reformas legales orientadas a regular en las redes sociales las fake news y las granjas de bots. Desde las diversas instancias educativas promover la educación digital “enseñar a usuarios a identificar discursos de odio y manipulación”, y desde las universidades la reconexión intelectual con la realidad.

Miguel Tomalá Parrales

La información estadística del SRI (2025), reflejada en la Figura 1, da cuenta que en el acumulado del periodo 2001-2024 solamente Pichincha (52,8%), Guayas (30,6%) y Azuay (4,7%) generaron el 88,1% del total recibido por el Estado por concepto de tributos. La provincia de Manabí aportó con el 1,9% del total nacional.

os impuestos son una de las formas de financiamiento que tienen los gobiernos nacionales y subnacionales para el desarrollo de sus funciones y actividades (Jácome, 2021). La importancia de estas recaudaciones constituyen una herramienta para el cumplimiento de las necesidades de bienes, servicios de los gobiernos y más requerimientos que del Estado demandan los ciudadanos en su vida práctica y con ello lograr el bienestar social (Yañez, 2016).

En los actuales momentos el sistema tributario ecuatoriano está compuesto por el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuestos a las importaciones, Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y demás contribuciones que se registran en el rubro otros impuestos. En el devenir del tiempo todos los gobiernos han realizado reformas tributarias con el fin de crear nuevos impuestos y/o modificar los ya existentes.

En términos estadísticos los datos muestran un cambio sustancial en los montos de los ingresos tributarios a nivel nacional pasando de los 3.346,9 millones de dólares en el 2000 a los 20.131 millones de dólares en 2024, evidenciando un crecimiento casi lineal con tendencia positiva, que se vio interrumpido por los efectos en la economía de la crisis generada en Estados Unidos entre 2008-2009; la crisis de los precios del petróleo del 2014-2016 y por las consecuencias propias de la pandemia de la COVID-19, entre otros factores.

En este total de recaudación que ha generado el país, las

2

provincias tienen un rol importante, pues en ellas y en cada uno de sus territorios se realizan las distintas actividades que son objetas de imposición. El objetivo de este análisis es identificar cuál ha sido el aporte que la provincia de Manabí ha realizado al total de ingresos tributarios del país tanto en montos anuales así como la contribución de cada uno de los cantones.

Recaudaciones por principales provincias

La estructura productiva de Ecuador históricamente ha estado concentrada en cinco provincias. Según datos del Banco Central del Ecuador a 2023 Guayas (31,5%), Pichincha (26,6%), Manabí (5,2%), Orellana (5,1%) y Azuay (4,4%) generaron el 72,8% del total de la producción nacional. Este aspecto se correlaciona con la recaudación tributaria que

realiza el Estado a través del SRI en las 24 provincias del país. La información estadística del SRI (2025), reflejada en la Figura 1, da cuenta que en el acumulado del periodo 2001-2024 solamente Pichincha (52,8%), Guayas (30,6%) y Azuay (4,7%) generaron el 88,1% del total recibido por el Estado por concepto de tributos.

En este contexto, como se observa en la Figura 2 (línea naranja) la provincia de Manabí tiene una participación en el mismo periodo que ha fluctuado entre un porcentaje mínimo del 1,1% en 2006 -2007 y un máximo del 2,8 en 2023. En el acumulado la participación promedio es del 1,9% que la deja en el cuarto lugar entre las provincias que mayores recursos generan al fisco ecuatoriano (Ver Figura 2).

provincial en las recaudaciones tributarias. 2001-2024

Fuente: Sistema de Rentas Interna (2025)

En términos monetarios Manabí en 2001 recaudó por impuestos grabados 51,8 millones de dólares que representaron el 0,2% del PIB a nivel nacional. En el recorrido temporal se puede apreciar en la Figura 3 (barras azules) que los montos por recaudación en la provincia no han tenido un crecimiento constante, sino que han existido años donde estos ingresos han caído como en 2006 donde se dio una reducción del -49,8% respecto al año anterior. Lo mismo ocurrió en 2017, 2019 y 2020, años en que hubieron caídas del -32.3%, -7,5% y -11,7% respectivamente.

Posterior a la pandemia de la Covid-19 los ingresos tributarios generados en Manabí retoman la tendencia hacia el alza, con valores muy superiores hasta antes del 2018, pasando de los 281,4 en 2021 a un monto de 343,2 millones de dólares en 2023, evidenciando una tasa de crecimien-

to del 47,8% respecto al 2020. Esta evaluación positiva mejora en algo la participación de la provincia en el total de recaudaciones nacionales al representar, en los últimos tres años, el 2,0% que frente al PIB de Ecuador alcanza el 0,3%. En 2024 el monto recaudado en esta provincia llegó a la suma récord de 398,5 millones de dólares; evidenciando una tasa de crecimiento del 16,1%.

La información estadística disponible entre 2007-2023 indica que las recaudaciones totales de la provincia respecto al Valor Agregado Bruto (VAB) ha ido incrementándose con el pasar de los años. Así el ratio Recaudaciones/VAB en 2007 se situó en el 2,2%, llegando a su punto máximo en 2022 cuando la relación se ubicó en 6,3%; teniendo una leve caída al 5,8% en 2023. Recaudaciones por principales cantones de Manabí

Otra forma de evaluar las recaudaciones totales generadas en la provincia de Manabí es mediante la descomposición a nivel cantonal. Manabí está dividida geográficamente en 22 cantones en sus 19.516,60 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta con una población total, según el Censo 2022, de 1.592.840 habitantes (INEC, 2025).

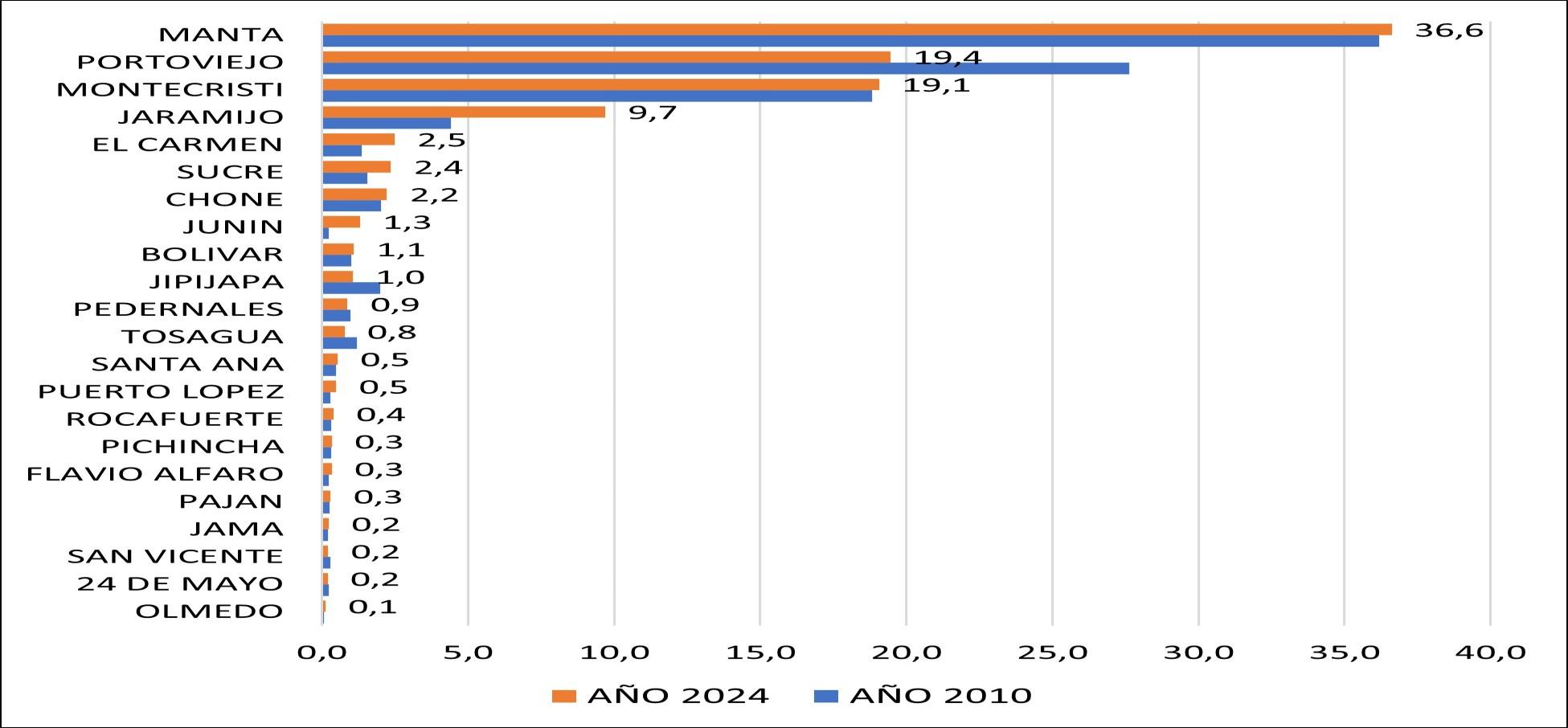

Como se observa en la Figura 4 Manta ha sido el cantón que mayor monto de recaudaciones tributarias ha contribuido en la provincia. En 2010 Manabí recaudó 121,3 millones de dólares. De ese total, el aporte de Manta fue de 43,9 millones de dólares que representaron el 36,2% del total. Con el pasar de los años la contribución ha ido aumentando, llegando en 2024 a un valor recaudado de 145,9 millones de dólares lo que significa un incremento del 232,3% en este periodo de 14 años.

Los datos estadísticos muestran que el crecimiento de las recaudaciones no ha sido lineal en el tiempo, sino que ha tenido un comportamiento cíclico. Las tasas de variación interanual indican que entre 2010 al 2014 se generó una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la recaudación en esta ciudad a pesar de que en términos absolutos el monto aumento año tras año. Para 2015 y 2016 se ahondó la problemática en vista de que se generaron tasas negativas del10,2 y 12,5% respectivamente, que mermó los ingresos tributarios en 18,4 millones de dólares.

A lo anterior le siguieron dos años de recuperación (2017-2018) donde lo recaudado en la ciudad de Manta varió a 89,4 millones y 110,7 millones de dóla-

res, obteniéndose un cambio positivo del 34,0% y 23,9%; sin embargo, para 2019 vuelven a disminuir a 101,0 millones que deja una tasa de reducción del8,8%; igual situación ocurrió en 2020 cuando se produce una drástica caída tanto en el total de recaudación que sumó los 89,1 millones, como en la tasa de crecimiento que muestra una variación del -11,7%. Para 2021 y 2022 los ingresos por este concepto se recuperaron en 21,4 y 16,0% respectivamente, logrando con ello que la ciudad aporte al total de recaudaciones de la provincia de Manabí con el 37,7% promedio en los dos años. En 2023 se evidencia una leve caída del -2,3%, volviéndose a re-

cuperar en 2024 al alcanzar los 149,5 millones de dólares lo que significa una variación del 19,4% y el mayor monto de ingresos que la ciudad ha generado en términos tributarios.

Por otro lado, la tasa anual acumulativa (TAC) del periodo de análisis (20102024) fue del 8,9%; asimismo, la contribución promedio al monto total de recaudaciones provinciales se sitúa en el 37,5%; mientras que al total de recaudaciones a nivel nacional el aporte es mínimo ya que en promedio entre 2010-2024 solo se sitúa en el 0,7%; lo que deja entrever la necesidad de mayor inversión con capitales propios a la par de la inversión que viene de afuera.

Comportamiento de las recaudaciones tributarias en la provincia de Manabí

Fuente: Sistema de Rentas Interna (2025)

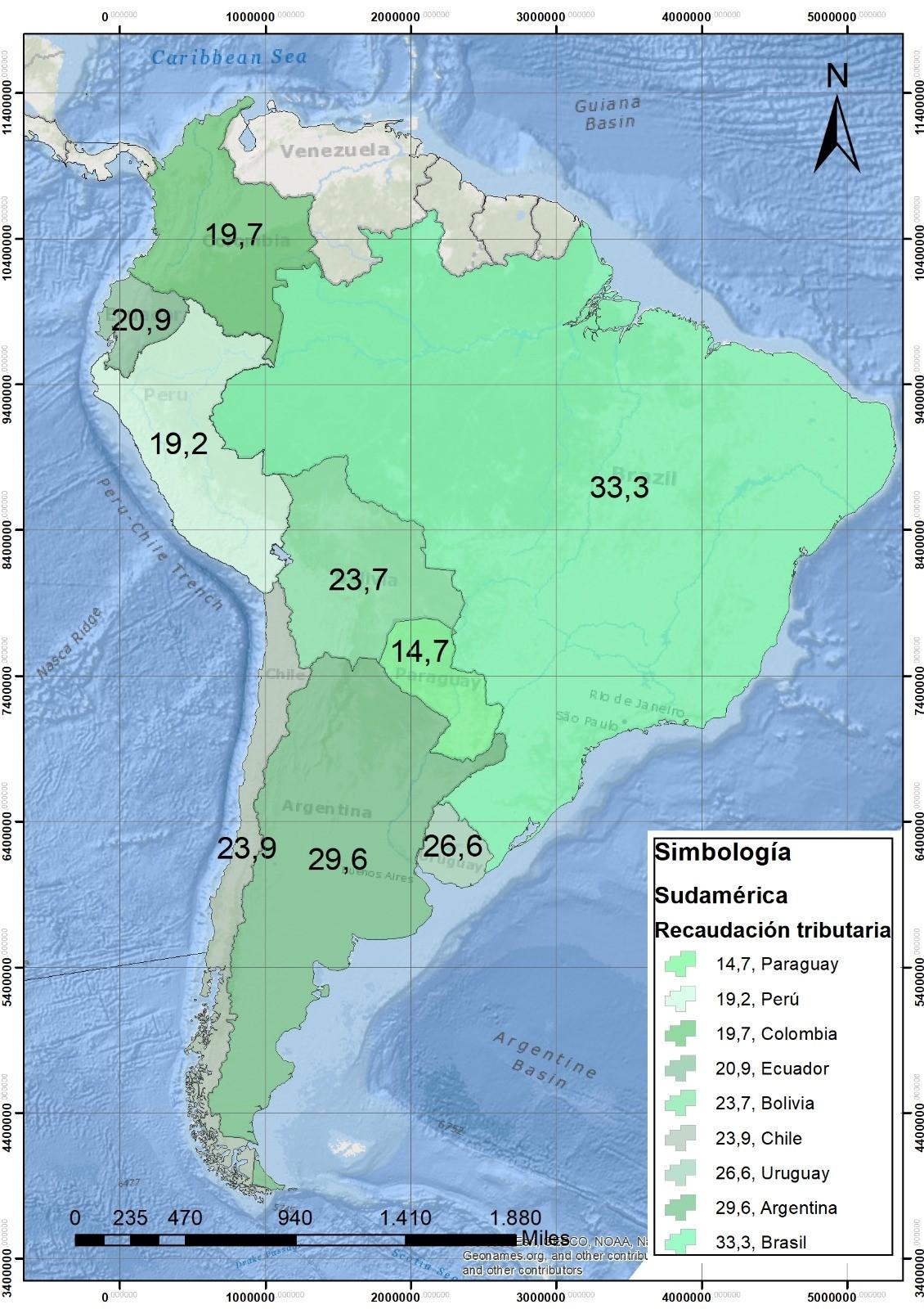

En el caso de Ecuador la relación de recaudaciones tributarias respecto al PIB en 2022 fue del 20,9% ocupando el puesto 14 entre 26 que conforman la región. Este porcentaje fue superior en 1,5 puntos respecto a 2021. De acuerdo con el informe este incremento obedeció al aporte del sector petrolero y la introducción de impuestos sobre el patrimonio que permitieron recaudar mayores montos.

El informe de Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024 publicado por OECD et al. (2024) destaca que entre 2021 y 2022, la recaudación tributaria como proporción del PIB aumentó en más de un 75% en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y el promedio de la región se incrementó 0.3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 21.5%, de manera que se mantiene ligeramente por debajo de su nivel prepandemia (21.6%).

El documento señala que el aumento alcanzado a nivel regional se vio favorecido por el impuesto de sociedades (IS), que a su vez tuvo como factor determinante el aumento de las ganancias de las empresas petroleras, aunque fue compensado parcialmente por un descenso de la recaudación de impuestos especiales, debido a la disminución de la demanda y a la adopción de una serie de medidas políticas por parte de los países para mitigar el impacto de las subidas de los precios de la energía y los alimentos en los hogares y las empresas.

Otro aspecto importante es que los coeficientes de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB se movieron en un intervalo del 10.6% en Guyana y el 33.3% en Brasil en 2022. Asimismo se destaca incrementos en veinte países entre 2021 y 2022, y descenso en seis. Los países que mayores incrementos tuvieron fueron Chile (1.7 p.p.), Bahamas (1.6 p.p.) y Ecuador (1.5 p.p.).

¿Quién tiene mayor presión fiscal? Como se observa en la Figura 1 los países que tiene el mayor porcentaje de los ingresos tributarios en relación al PIB en 2022 son Brasil con el 33,3%, seguido de Barbados con el 30,5%. En tercer lugar se ubicó Argentina con el 29,6%, luego Jamaica que tiene una presión fiscal del 29,3%. El quinto lugar lo destaca Nicaragua con 27,8%.

Por otra parte, los que tienen menor relación impuestos/PIB son Guyana cuya proporción es del 10,6%; Panamá con el 13,1%, seguido de República Dominicana que tiene el 13,9%, Guatemala con el 14,4% y Paraguay que tiene una relación del 14,7%.

En el caso de Ecuador la relación de recaudaciones tributarias respecto al PIB en 2022 fue del 20,9% ocupando el puesto 14 entre 26 que conforman la región. Este porcentaje fue superior en 1,5 puntos respecto a 2021. De acuerdo con el informe este incremento obedeció al aporte del sector petrolero y la introducción de impuestos sobre el patrimonio que permitieron recaudar mayores montos.

¿Qué impuestos aportaron más?

En 2022, los impuestos sobre bienes y servicios fueron los que aportaron prácticamente la mitad de los ingresos tributarios totales de la región de ALC, frente a menos de un tercio en la OCDE (31.9% en 2021, último año disponible).

Por un lado, el IVA fue la principal fuente de dichos ingresos en la región de ALC en 2022, al representar un 28.3% de los ingresos tributarios totales y un 6.1% del PIB.

Los impuestos sobre la renta y las ganancias representaron un 30.1% de los ingresos tributarios totales de la región de ALC en 2022.

Los ingresos procedentes del IS y del IRPF representaron un 18.8% y un 9.2% respectivamente del promedio de ingresos tributarios totales, frente a un 10.2% y un 23.7% en la OCDE (cifras de 2021).

La participación promedio de las Contribuciones a la Seguridad Social (CSS) en los ingresos tributarios totales fue de un 16.7% en la región de ALC en 2022, por debajo del promedio de la OCDE, del 25.6% (cifra de 2021).

Para los 23 países de ALC sobre los que hay datos disponibles de ingresos tributarios relacionados con el medioambiente (ITRM), estos representaron en promedio un 0.8% del PIB en 2022, por debajo del promedio de la OCDE, del 1.9%. Los ITRM de la región de ALC procedieron principalmente de impuestos sobre la energía, en la mayoría de las ocasiones de impuestos especiales al gasóleo y la gasolina (0.5% del PIB, en promedio). El descenso de los ITRM de 0.1 p.p. entre 2021 y 2022 se debió a una reducción de la recaudación de impuestos relacionados con la energía.

Cuando el país se dolarizó tenía como objetivo lograr una disminución en la vulnerabilidad externa. Con el objetivo de favorecer la integración de la inflación y las tasas de interés a sus niveles internacionales; para lograr minimizar los costos de transacción con la economía mundial. Para el 2004, no se lograron cumplir con estas expectativas y la propia dolarización creo desequilibrios macroeconómicos difíciles de superar (Larrea, 2004).

Las tasas de interés son el precio del dinero viabilizado a través de las operaciones de crédito que generalmente son otorgados por las instituciones financieras formales. Estas son determinadas por la oferta y la demanda de financiamiento de los distintos agentes económicos. Se debe tomar en cuenta, que el sistema bancario (por medio de su capacidad de proporcionar préstamos) influye en el nivel de interés y en su efecto hacia la economía (Keynes, 2017).

Figura 1

efectiva abarcan las comisiones y otros gastos involucrados al préstamo (Rosas, 2024).

Para el caso de Ecuador, las tasas están reguladas por la Junta de Política y Regulación Financiera y son monitoreadas para fines estadísticos por el Banco Central del Ecuador, quien se encarga de asignar las tasas de interés de referencia (Banco Central del Ecuador, 2025). Por otra parte, se definen de acuerdo con varios segmentos: productivo, consumo,

Evolución de las tasas de interés referenciales activas y pasivas en Ecuador

Fuente: Sistema de Rentas Interna (2025)

Dada su importancia, las tasas de interés se las puede identificar con diversas nomenclaturas: tasas de interés nominal, tasas de interés real y tasas de interés efectiva. Se debe destacar que las tasas de interés son una parte fundamental del sistema financiero global; debido a que, desde el 2008 los bancos centrales han sostenido las tasas de interés bajas para impulsar el crecimiento económico. Las tasas de interés nominal se refieren a un contrato de préstamo. La tasa de interés real se encarga de ajustar la tasa nominal por inflación y señala el costo real del préstamo. En cambio, las tasas de interés

educativo, vivienda, inmobiliario, microcrédito, inversión pública (Junta de Política y Regulación Financiera, 2025). Las tasas de interés influyen en la economía de Ecuador de varias maneras. Por ejemplo, cuando se establecen tasas de interés más altas provoca que los agentes económicos se frenen en la toma de crédito o inversión. Mientras que las tasas de interés más bajas avivan el consumo y la inversión. Adicional a ello, existen otros factores que influyen en las tasas de interés en Ecuador, tales como la inflación, las tasas de interés internacionales (Banco Mundial, 2024) y el

estado de la economía. Un caso específico se dio en 1998 cuando el país sufrió una gran inestabilidad económica en donde factores como las tasas de inflación y las altas tasas de interés provocaron que se redujera la inversión extranjera generando repercusiones negativas al país (Rosas, 2024).

La adopción del dólar como moneda oficial, a partir de enero de 2000, ayudó a reducir el costo del crédito externo e impulsar de una gran manera la credibilidad del gobierno en los ajustes de los recursos fiscales (Londoño-Espinosa et al., 2022). Antes de la dolarización las tasas de interés se destacaron por estar muy elevadas. Se debe tomar en cuenta, que para el periodo 1990-1999, el Ecuador sufrió enormes depreciaciones cambiarias y desplazamientos bancarios (Ontaneda, 2017).

Cuando el país se dolarizó se quería lograr una disminución en la vulnerabilidad externa. Con el objetivo, de favorecer la integración de la inflación y las tasas de interés a sus niveles internacionales; para lograr así, minimizar los costos de transacción con la economía mundial. Para el año 2004, no se lograron cumplir con estas expectativas y la propia dolarización creo desequilibrios macroeconómicos difíciles de superar (Larrea, 2004).

En 2005-2007, el crecimiento del PIB fue de 4.5% donde influyó el crecimiento del precio del petróleo en un 3% (Mateo y García, 2014). Entre septiembre de 2007 a octubre de 2008, el Gobierno efectuó una política de disminución de tasas activas máximas; logrando determinados resultados en algunos tipos de interés, no así en segmentos como del consumo que experimentó significativos aumentos (Banco Central del Ecuador, 2012). En 2012, las tasas de interés se establecieron y como efecto el Ecuador vivió un buen ambiente macroeconómico. Además, continuó el alza de los precios del petróleo lo que permitió que el gobierno aumentara el gasto social por la disponibilidad de mayores recursos (Polga-Hecimovich, 2013).

Como se observa en la Figura 1, en el periodo 2008-2013 el Ecuador experimentó un decrecimiento en sus tasas activas y tasas pasivas. Esto ocurrió porque el Gobierno Central impuso a la banca a repatriar los capitales desde el exterior con la finalidad, de invertirlos en el país. Esta exigencia fue pedida por la crisis financiera internacional desembocada en septiembre del 2008. Para este momento, existían altas tasas de interés en el Ecuador (El Telégrafo, 2012)

Las tasas de interés activas tuvieron un decrecimiento del -1,51%. Teniendo en cuenta, que para el tercer trimestre del 2008 la tasa de interés activa fue de 9,59% y para el tercer trimestre del 2012 fue de 8,17%. En lo que respecta la tasa de interés pasiva, la primera fase de comportamiento indica un decrecimiento de -3,03%. Tomando en consideración, que para el tercer trimestre del 2008 5,45% y para el segundo trimestre del 2010 fue de 4,53%.

En la segunda fase de comportamiento que ocurrió desde el 2014 hasta 2015 se muestra un incremento en las tasas de interés activas y pasivas. Llegando hasta a un 9,12% la tasa de interés activa. Mientras que la pasiva obtuvo un aumento en el año de 2016 de hasta un 6%.

Este incremento ocurrió por un desequilibrio del mercado. Proporcionado por la explotación del petróleo de esquisto en Estados Unidos y la continuación de las exportaciones libias. Por lo cual, se desencadeno una sobreoferta de hasta unos 3 millones de barriles diarios. Como resultado, los precios del petróleo se vieron afectados (García Álvarez, 2015).

Para el periodo 2015-2018. En la tercera fase de comportamiento se muestra un decrecimiento en las tasas de interés activas y pasivas. El causante de esta disminución en las tasas de interés fue la alta liquidez y las condiciones macroeconómicas que había en dichos años. Las tasas activas de interés se redujeron un -1,88%. Mientras, que las tasas pasivas de interés disminuyeron un -1,53% (López, 2018).

En la cuarta fase de comportamiento que comprende el periodo de gobierno 20172021. Dentro de estos años entre 20182020 hubo un crecimiento en las tasas de interés activas y pasivas, debido a que la banca llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en marzo de 2019 y la banca tuvo acceso a USD 1.000 millones del capital de la banca internacional y de inversionistas. Llegando a un crecimiento para la tasa activa de hasta 9,02%. Mientras que, la tasa pasiva tuvo un aumento de hasta niveles de 6,36% (Coba, 2020).

En la quinta fase de comportamiento para el periodo 2020-2022 (primer tri-

mestre del 2022) hubo una contracción en las tasas activas y pasivas de interés. Por motivo del costo de fondeo de los bancos al riesgo que adoptan con cada cartera y a las necesidades de capital para cada crédito (El Telégrafo, 2020). En las Tablas 1 y 2 se puede observar las tasas activas y pasivas referenciales

Tabla 1

emitidas por el Banco Central en febrero de 2025 para los distintos tipos de depósitos que se generan en el sistema financiero así como para los segmentos de créditos: corporativo, empresarial, de consumo, inmobiliario, etc. Sin duda alguna, este es un tema muy importante para el desarrollo de las actividades productivas en los distintos sectores y segmentos de la economía. El anhelo permanente de todos es que las tasas de interés estén a niveles internacionales bajo el criterio de que somos un país dolarizado. Ojalá en el siguiente periodo de gobierno que se instaura desde el 24 de mayo, se pueda alcanzar este objetivo para beneficio del país en general ya que según Páez et al (2021) Ecuador se encuentra entre los países con un más alto spread de todo el sistema financiero a nivel internacional.

Tasas de interés pasivas referenciales por instrumento. Febrero 2025

de Ahorro

TASAS

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales

OTRAS TASAS REFERENCIALES

Fuente: Banco Central del Ecuador (2025)

Tabla 2

Tasas de interés activas referenciales por segmento de crédito. Febrero 2025

Fuente: Banco Central del Ecuador (2025)

En diciembre de 2023, mes en el que Daniel Noboa inició su mandato presidencial, el costo de la canasta básica familiar en el Ecuador estaba en 786,3 dólares. Para enero de 2025 ésta alcanzó un monto de 798,3 dólares. En la Tabla 1 se observa la evolución durante los últimos 15 meses donde se evidencia que el mayor costo se ubicó en octubre de 2024 con 805,04 dólares. (INEC, 2025).

La misma fuente indica que en cuanto a la tasa de empleo adecuado a nivel nacional alcanzó en el mes de enero de 2025 el 34,0 por ciento. La misma tasa a nivel urbano se ubicó en el 44,2 por ciento y en el ámbito rural alcanzó el 16,2 por ciento.

El subempleo a enero de 2025 llegó al 20,6 por ciento. Desagregando por área geográfica se observa que en el área urbana fue mayor que en la rural, ya que en el primer caso fue de 21,7 por ciento y en el segundo se ubicó en el 18,8por ciento.

En cuanto a pobreza el Inec (2025) informa que la tasa de pobreza por ingresos en Ecuador en diciembre de 2024 fue de 28,0 por ciento. Mientras que la tasa de pobreza multidimensional en el mismo mes se ubicó en 40,8 por ciento.

Tabla 1

Evolución del costo de la canasta familiar básica Mes Año

Enero 2025 798,31 0,0

Fuente: INEC (2025)

Tabla 1

Evolución de la tasa de pobreza y extrema pobreza en Ecuador