Gruppe, wie den Digitalen Staat, den Europäischen Polizeikongress, die PITS und die Berliner Sicherheitskonferenz. Zahlreiche Expertinnen und Experten haben Fortbildungen der Führungskräfteakademie besucht und Zertifikate erhalten.

Druckreife

dem er Wissen weitergibt. Er prüft Informationen, falsifiziert, stellt Zusammenhänge her und bewertet diese.

„40

Macht der Wahrheit. Denn nicht jeder differenziert nach Wirklichkeiten und der Gesetzgeber unternimmt zu wenig, um dem entgegenzuwirken.

Analog im Digitalen

Frisch gedruckt – Vorsicht Tinte (BS/Dr. Eva-Charlotte Proll) Der Behörden Spiegel ist gewachsen an und mit seinen Leserinnen und Lesern. Die Zeitung verdankt ihre Existenz den Bediensteten und Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und ihren Gründern, zwei Menschen mit Vision. Die erste gedruckte Auflage des Behörden Spiegel erschien am 15. April 1985. Damals händisch und in kleiner Auflage in Bonn vor den Regierungsbehörden verteilt, lauteten Vision und Auftrag der Gründer gleichermaßen, Leitmedium für den Öffentlichen Dienst zu werden. Vier Dekaden später ist die Marke Behörden Spiegel nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag vieler Behörden.

Die Zeitung ist mit einer Druckauflage von 101.000 Exemplaren monatlich die auflagenstärkste unabhängige Zeitung für den Öffentlichen Dienst in Deutschland. Allein 10.000 Teilnehmende besuchen jährlich die großen in Berlin stattfindenden Veranstaltungen der

Auf das beste Alter im Leben blickt der Mensch selbst meistens nur im Rückblick und schwelgt in Erinnerungen. Nur der Lebenskünstler vermag es, das beste Alter als jenes anzusehen, in dem er sich grade befindet. Und beim Behörden Spiegel? Sind 40 Jahre Existenz eines Printmediums jene, wo es seine Reife erreicht hat?

Adressfeld

Es sind bewegte Zeiten, in denen durch digitale Großkonzerne individuelle Geschichten und Bilder via Social Media um die Welt gehen, ohne einem Faktencheck unterlaufen zu sein. Es gab Zeiten, in denen der gedruckte Journalismus vor der Herausforderung der Bewegtbilder stand, es gab die scheinbare Bedrohung durch den Online-Journalismus, der plötzlich nur noch Überschriften nach potenziellen Klicks hervorbrachte. Der Journalist hat heute, wie früher Macht, in-

Jahre Behörden Spiegel bedeuten auch, weiter in die Kraft des gedruckten Wortes zu investieren.“

Einem Thema oder einem Artikel die entsprechende Druckreife zu verleihen, verstehen Journalistinnen und Journalisten aber als Aufgabe oder Kunst, nicht als Macht. Die beim Posten in Sozialen Medien hingegen individualistisch geschaffenen Momentaufnahmen, werden durch Algorithmen in ihrer Informationsweitergabe gesteuert und sind damit eine Herausforderung um die

Hier können Sie die App direkt herunterladen!

Der Fokus liegt beim Behörden Spiegel gleichermaßen seit mehreren Jahren – und nicht erst seit der Corona-Pandemie – auf der Weiterentwicklung digitaler Produkte und Möglichkeiten.

Dem Jubiläum entsprechend hat die Zeitung ihre App relaunched, in der Sie – liebe Leserinnen und Leser – ab sofort auf alle unsere Publikationen, Veranstaltungen und Communities zurückgreifen können. 40 Jahre Behörden Spiegel bedeuten auch, weiter in die Kraft des gedruckten Wortes zu investieren. Denn so wie damals erste Zeitungen verteilt und später verschickt wurden – mit persönlicher Einsatzkraft –so soll die Marke weiter fortgeführt werden: als Familienunternehmen.

Dank

Mein herzlicher Dank geht an die vielen Partner, die den Behörden Spiegel in den vergangenen Jahren begleitet haben! Das betrifft sowohl die langjährigen Weggefährten, die zu Freunden geworden sind und die zahlreichen Behörden, die wir gemeinsam mit Publikationen und Fortbildungen begleiten durften, sowie die zahlreichen Partner und Unternehmen, die Teil unserer Veranstaltungen sind und waren! Auf die nächsten 40 Jahre!

Bündeln statt streuen Knappe Kassen, Personalmangel, Digitalisierung: Wie bleiben Kommunen in Zukunft handlungsfähig und wie gelingt Bürokratieabbau? Seite 13

Regeln im Cyberspace Cyberbotschafterin Maria Adebahr spricht über Cyber-Diplomatie und warum Debunking Desinformation verstärken kann. Seite 31

Im Dienst der Sicherheit Sie engagieren sich als Soldatinnen für die Verteidigung, löschen Brände und leiten polizeiliche Ermittlungen: Warum Frauen in Uniformen trotzdem noch Irritationen auslösen. Seite 35

„Einepositive Fehlerkultur fördert offene Kommunikation und Lernorientierung, indem sie Fehler als Chancen zur Verbesserung betrachtet“, betont Alexander Schweitzer, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Der richtige Umgang mit Fehlern unterstütze Mitarbeitende durch Verständnis, implementiere proaktive Maßnahmen zur Fehlervermeidung und ermutige zu Innovation. All das erzeuge ein positives Arbeitsumfeld. In Rheinland-Pfalz wird positive Fehlerkultur in der öffentlichen Verwaltung daher aktiv und mit verschiedenen Instrumenten gefördert. Das beginnt schon beim Onboarding neuer Mitarbeitender. In einem Patenmodell werden Wissen und Erfahrung transparent geteilt. Das sorge dafür, dass Fragen gezielt adressiert und Fehlerquellen vermieden werden könnten, heißt es aus der Staatskanzlei RheinlandPfalz. Zudem bieten strukturierte Kooperations- und Fortbildungsgespräche Raum für offenen und vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe sowie für Gespräche über Verbesserungen und die dazu erforderlichen Werkzeuge.

Wenn der falsche Weg der richtige ist

(BS/Ann Kathrin Herweg) Fehler sind keine Schwäche, sie bieten Entwicklungspotenzial. Das zu verstehen, scheint leicht, es zu leben und Fehler offen zuzugeben, fällt häufig deutlich schwerer. Doch es gibt hilfreiche Ansätze, um eine gute Fehlerkultur zu etablieren – sogar in der hierarchieliebenden öffentlichen Verwaltung.

Auch die internen Führungsgrundsätze sollen helfen: Führungskräfte agieren durch ihren offenen Umgang mit eigenen Fehlern als Vorbilder für ihre Kolleginnen und Kollegen. Regelmäßige Teamreflexionen und Feedback-Runden fördern die Kommunikation untereinander.

„Wir setzen auf ein gutes System des Miteinanders“, so Schweitzer Die genannten Maßnahmen seien dafür grundlegend.

Win-Win-Situation

Eine gute Fehlerkultur in der öffentlichen Verwaltung erkennt man laut Prof. Dr. Michael Leyer an drei Faktoren. Zum einen müssen die Erfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern mit Verwaltungsleistungen aktiv und systematisch erfasst und für die Verbesserung der Pro-

im Idealfall, diesen nicht noch einmal zu machen. Foto: BS/Unitas Photography, stock.adobe.com

zesse genutzt werden – schließlich bestimmen diese, was ein Fehler ist. Zum anderen braucht es eine Arbeitsatmosphäre, in der alles konstruktiv kritisiert und hinterfragt werden darf. Der dritte Faktor

Im Dienst für gesellschaftlichen Zusammenhalt

lautet schlicht: Fehler müssen erlaubt sein.

Organisationen ist, das mit anderen Themen interagiert und z. B. von etablierten Denkweisen beeinflusst wird, so Leyer. Darüber hinaus ist sie meist auf inkrementelle Verbesserungen in Prozessen bezogen und hindert damit den Blick auf größere Veränderungen, die meist mit Technologien zu ganz anderen Prozessen führen.

Die Tatsache, dass Verwaltungsprozesse an den Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern vorbeigehen, wird ebenfalls nicht berücksichtigt. „In jedem Fall sollte es eine übergeordnete Strategie geben, in deren Rahmen Fehler adressiert werden“, fordert er.

Kleine Schritte

Die drei entscheidenden Fragen, die für die Zukunft beantwortet werden müssen, sind also: Welche Aufgaben soll der Öffentliche Dienst zukünftig noch erfüllen? Wie können diese Aufgaben effizient erledigt werden? Und: Wie kann die Verwaltung das dafür notwendige Personal gewinnen und halten?

KI kann echte Entlastung bringen Der öffentliche Sektor erlebt in den letzten Jahren einen enormen Aufgabenzuwachs. Die Beschäftigten müssen mehr Aufträge erfüllen, mehr Verordnungen berücksichtigen und mehr protokollieren. Das lähmt und sorgt für Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die Politik muss effektiv Bürokratie durch Überregulierung abbauen und den Beschäftigten mehr Spielraum bei den Entscheidungen lassen. Aufgabenkritik, Praxistests für neue Gesetze und die Evaluierung alter Gesetze müssen die neuen Mantras werden. Digitalisierung und KI werden den Öffentlichen Dienst der Zukunft prägen. Diese Technologien können auch dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel zu lindern. Gewarnt sei an dieser Stelle allerdings vor überzogenen Erwartungen – Digitalisierung und KI sind kein Allheilmittel. Für den Deutschen Beamtenbund und Tarifunion (DBB) liegt das größte Potenzial dieser Technologien in der Entlastung von Mitarbeitenden im Öffentlichen Dienst, die überall dort greifen kann, wo kleinteilige Routineprozesse anfallen. Dadurch haben die Beschäftigten mehr Zeit für andere Aufgaben. Die Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung müssen auch auf

die Veränderungen, Unsicherheiten und Komplexitäten der Arbeit unter den Bedingungen der Digitalisierung vorbereitet werden. Die Anforderungen an Erreichbarkeit, Schnelligkeit, Transparenz und Servicequalität sind gerade durch die Möglichkeiten der Digitalisierung erheblich gestiegen. Zugleich muss Verwaltungshandeln weiter rechtssicher, verlässlich, nachvollziehbar und am Gemeinwohl orientiert sein.

Neue Kompetenzen fallen nicht vom Himmel

Die Digitalisierung der Verwaltung wird nur erfolgreich sein, wenn alle Mitarbeitenden über entsprechende Kompetenzen und Qualifikationen verfügen. Das erfordert neben der Beherrschung grundlegender ITund Medienkompetenzen zusätzlich die Ausbildung neuer bzw. veränderter Kompetenzen. Diese fallen aber nicht vom Himmel, sondern müssen in grundständigen Studiengängen und Berufsausbildungen erlernt und vor allem im Berufsleben ständig weiterentwickelt werden.

Bei der Arbeit mit KI muss das Ziel sein, dass alle Mitarbeitenden zumindest über ein Grundverständnis über die Funktionsweise, Vorteile und Risiken von KI-Systemen verfügen. Daher brauchen wir weitere Investitionen in die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Für die digitale Transformation sind Fort- und Weiterbildung genauso wichtig wie eine angemessene sachliche Ausstattung.

Woher kommt das Personal für die neue Technik?

Die Verwaltung muss im Blick behalten, dass sich auch der Arbeitsmarkt stark wandelt. Mittlerweile sind es nicht mehr die Arbeitnehmer, die um einen Arbeitsplatz buhlen müssen. Es sind die Arbeitgeber, die im harten Wettbewerb um den Nachwuchs stehen. Der Öffentliche Dienst muss dringend attraktiver werden, um Nachwuchskräfte zu finden und das bestehende Personal zu halten. Nur dann kann er

auch von den neuen Technologien profitieren.

Im Kampf um die besten Fachkräfte hat der Öffentliche Dienst seit jeher schlagkräftige Argumente, wie die Sinnhaftigkeit und Sicherheit der Tätigkeit auf seiner Seite. Die Kolleginnen und Kollegen sind Menschen im Dienst der Menschen und setzen sich mit ihrer Arbeit für das Gemeinwohl ein.

(BS/Ulrich Silberbach) Der Öffentliche Dienst steht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor zahlreichen großen Veränderungen: Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Digitalisierung und KI – um nur ein paar zu nennen. Der Schlüssel, diese multiplen Transformationen zu bewältigen, ist die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten. Dazu müssen schon jetzt die nötigen Schritte in Richtung Zukunft gemacht werden. Grundsätzlich gilt: Der Öffentliche Dienst braucht engagierte Menschen, um zu funktionieren – heute wie in 40 Jahren. Er leidet unter einem eklatanten Arbeitskräftemangel. Schon jetzt fehlen 570.000 Beschäftigte. In den kommenden 20 Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Das bedeutet einen Verlust der Hälfte der aktuell Beschäftigten.

Der große Knackpunkt betrifft die Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen. Ein auskömmliches Gehalt im Öffentlichen Dienst muss sichergestellt werden, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleiben zu können. Aber auch die Arbeitszeitgestaltung muss mit der jeweiligen Lebenssituation der Beschäftigten vereinbar sein. Sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte profitieren von guten Arbeitszeitmodellen. Überzeugt von diesem Mehrwert ist der DBB in der Einkommensrunde Anfang des Jahres für die dringend benötigte Flexibilität eingetreten. Der DBB erwartet, dass in der nun beginnenden neuen Legislaturperiode die Politik ein klares Bekenntnis zu einem verlässlichen und modernen Staat abgibt. Es wird entscheidend darum gehen, die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Öffentlichen Dienstes dauerhaft zu sichern.

Ob im Jahr 2025, 2050 oder 2100: Der Öffentliche Dienst ist und bleibt ein Garant für rechtsstaatliche und sichere Verhältnisse in Deutschland. Der Staat der Zukunft erledigt seine Aufgaben schnell und effektiv und verfügt über eine gut ausgestattete Infrastruktur. Er wird auch in Zukunft Dienstleister und Multiplikator für gesellschaftlichen Zusammenhalt zugleich bleiben. Das ist sicher.

Ulrich Silberbach ist Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbund und Tarifunion.

Foto: BS/Andreas Pein

„Durch eine gute Fehlerkultur kann eine entspanntere Arbeitsumgebung geschaffen werden“, so der Professor für Digitalisierung und Prozessmanagement an der Philipps-Universität Marburg. Dann sind Mitarbeitende zufriedener und in der Folge auch die Bürger, weil ihre Anliegen besser und schneller bearbeitet werden. Wo Fehlerkultur gelebt wird, wird die Grundlage für weitreichendere Veränderungen z. B. in Richtung Digitalisierung gelegt.

Fehlerkultur hat jedoch auch ihre Grenzen – insbesondere dadurch, dass Fehlerkultur nur ein Thema in

Leyers Tipp für Beschäftigte, die eine gute Fehlerkultur in ihrer Behörde etablieren wollen: einen langen Atem haben. Das System der öffentlichen Verwaltung basiert auf einer langen Tradition der Bürokratie, die sich eher an Hierarchie und der korrekten Abarbeitung von Vorgängen nach Vorgaben orientiert. „Das Umdenken dauert, kann aber durch einige Maßnahmen gefördert werden.“ Es braucht zunächst Personen, die das Thema mittragen. Diese müssen vorab mit den nötigen Konzepten und Methoden dafür ausgestattet werden. Leyer rät dazu, mit kleinen Maßnahmen zu beginnen, die bei den Prozessverantwortlichen liegen. Die positiven Effekte können dann anderen Mitarbeitenden transparent gemacht werden, bei diesen auf Interesse stoßen und anschließend größere Themen angegangen werden.

–Tägliche News rund um den Public Sector – Vernetzen Sie sich zu aktuellen Themen und erstellen Sie Ihren individuellen Newsfeed – Direkter Zugriff auf Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts und vieles mehr

Ist Reisezeit Arbeitszeit? Eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie mit einer Dienstreise umzugehen ist. Die Wahl des Verkehrsmittels ist eine Weitere. Die entscheidendste Frage aber ist, ob eine Dienstreise notwendig ist?

Getrennte Dienstsitze Von Außeneinsätzen und Fortbildungsreisen einmal abgesehen, häufen sich jene Dienstreisen, die zwischen den Standorten der eigenen Behörde oder zu anderen Behörden getätigt werden. Dies betrifft die nach wie vor bestehende Trennung der Erst- und Zweitdienstsitze der Bundesministerien durch das Berlin-/Bonn-Gesetz. Schließlich waren 1991 nach Beschluss zur Verlegung der Hauptstadt viele Bundesministerien plötzlich an zwei Standorten gleichzeitig anzufinden und etwaiger Besprechungsbedarf zwischen den Beschäftigten blieb bestehen. Das viel diskutierte und kritisierte Hin- und Herreisen von Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes wird dabei fast genauso lange diskutiert. Doch mit Technologien wie Videokonferenzen werden die trennungsbasierten Dienstreisen zwischen Berlin und Bonn zunehmend weniger. Zusätzlich sind Dienstreisen nur insoweit genehmigungsfähig, als sie unmittelbar mit der Ausübung einer konkreten dienstlichen Tätigkeit verbunden sind, erklärt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen auf Nachfrage.

Trotz moderner Technologien bleiben Reisen zwischen Standorten bisweilen nötig und sinnvoll. Das betrifft nicht nur die Standorte der geteilten Ministerien in Bonn und Berlin, sondern weitere Zweigstel-

Während Tagungen und Kongresse früher oft als reine Pflichtveranstaltungen galten, sind sie heute interaktive Plattformen für Innovation, Wissenstransfer und politische Gestaltung. Berlin hat sich dabei als bedeutender St andort für Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen (MICE) etabliert – eine Entwicklung, die das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin aktiv mitgestaltet.

Die Rolle Berlins als MICEDestination

Der MICE-Report 2024 der Event Inc Group zeigt, dass über 90 Prozent der Unternehmen im kommenden Jahr mehr oder gleich viele Events planen. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Relevanz von Konferenzen und Fachveranstaltungen – auch im behördlichen Umfeld. Ein Beispiel ist der Berlin Tourism & MICE Summit, der am 15. November 2024 im Gasometer auf dem EUREF-Campus stattfand. Er verdeutlichte, wie Nachhaltigkeit und Innovation zentrale Aspekte der Eventplanung sind. Als etablierter Veranstaltungsort für Behördenund Verwaltungsveranstaltungen verbindet das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin moderne Infrastruktur mit nachhaltigen Konzepten und einem erfahrenen Event-Team, wodurch es eine bevorzugte Adresse für Fachveranstaltungen in Berlin ist.

Flexibilität und Raum für Ideen

Moderne Veranstaltungen erfordern eine vielseitige Raumgestaltung und technische Ausstattung. Das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin bietet 37 flexibel kombinierbare Konferenzräume auf 4.400 Quadratmetern, einen

Dienstliche Außeneinsätze besser managen

(BS/Sven Rudolf) Mit voranschreitender Digitalisierung nimmt die Bedeutung von Dienstreisen ab, vollständig vermeiden lassen sie sich nicht, auch nicht im Öffentlichen Dienst. Während es bei Dienstreisen früher um die Wirtschaftlichkeit ging, spielt Nachhaltigkeit mittlerweile ebenfalls eine wichtige Rolle, wird doch anhand derselben entschieden, welche Reisemittel genutzt werden.

Mit der geplanten Verbesserung des Bahnnetzes kann die umweltfreundliche Dienstreise in Zukunft hoffentlich auch sehr viel entspannter gestaltet werden. Foto: BS/pattilabelle, stock.adobe.de

len, die unter anderem in den neuen Bundesländern eröffnet wurden.

Travel-Management Jede Dienstreise bringt dabei einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich. Um diesen möglichst gering zu halten, hat der Bund das freiwillige Einkaufsmanagement (Travel-Management) etabliert. Das Travel-Management-System verfolgt dabei vier konkrete Ziele: erstens die Bündelung der Nachfrage und Optimierung des Reise-

einkaufs, zweitens eine Prozessoptimierung der Reiseplanung und Buchung, drittens Sicherung von Qualität und Kundenservice und viertens Kundenzufriedenheit. Der modulare Aufbau des Systems soll Flexibilität für teilnehmende Institutionen herstellen, so können sie beispielsweise auch eigene Buchungen vornehmen.

Die operative Abwicklung der Reisebuchung und Reisekostenabrechnung wird überwiegend entweder über zentrale Reisestel-

len in den jeweiligen Institutionen umgesetzt oder von spezialisierten Dienstleistungszentren übernommen. Die Aufgabenbündelung bei diesen zentralen Dienstleistenden führt zu geringeren Aufwänden, erhöhter Serviceorientierung und Synergieeffekten. Damit verbunden ist zudem eine Bearbeitung durch Spezialistinnen und Spezialisten, auch sollen bestehende Prozesse optimiert werden. Somit fördere das System aus Sicht des Bundesinnenministerium ebenfalls den Bürokratieabbau in den Institutionen.

Ständige Optimierung

Die drei in das Travel-Management integrierten externen Dienstleistungen (Reisebürovertrag, Kreditkartenvertrag und Workflow) werden bei Neuausschreibungen immer auf ihre Digitalisierungspotenziale geprüft. Entsprechende Punkte fließen dann in die Verhandlungen ein, wie etwa die Prüfung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. Zurzeit befinden sich der Kreditkartenvertrag des Bundes und der Vertrag für einen neuen Workflow in einem Vergabeverfahren. Der Reisebürovertrag wurde gerade erst neu verhandelt. Im Sinne der weiteren Prozessoptimierung läuft aktuell ein Pilotprojekt für bürokratiearme neue Buchungs- und

Wandel, Innovation, erfolgreiche Veranstaltungen

(BS) Gemeinsam gewachsen: Behörden, Veranstaltungen und das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin als führende Adresse für Kongresse und Tagungen. Seit vier Jahrzehnten begleitet der Behörden Spiegel die Entwicklungen in Verwaltung und Politik – eine Zeit großer Veränderungen im Veranstaltungswesen.

Ballsaal für bis zu 1.200 Gäste sowie zwei LKW-Lastenaufzüge mit einer Tragkraft von jeweils 30 Tonnen, die vielfältige Veranstaltungsformate ermöglichen.

„Wir möchten Veranstaltern und Gästen eine Umgebung bieten, die produktive Meetings und einen gelungenen Austausch optimal fördert“, sagt Yavuz Yetgin, Cluster General Manager des Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin. „Unsere Räumlichkeiten sind vielseitig nutzbar und mit modernster Technik ausgestattet.“

Ein Standort mit Bedeutung

Berlin ist ein bedeutender Standort zahlreicher Fachkonferenzen, politischer Events und hochkarätiger Fachtagungen. Dazu zählt

der Kongress Digitaler Staat, der regelmäßig hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung zusammenbringt. Eine weitere bedeutende Veranstaltung ist die Berlin Security Conference (BSC), die am 18. und 19. November 2025 bei uns stattfinden wird. Diese Konferenz, gemeinsam organisiert von Behörden Spiegel und dem Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin, vereint führende Experten aus Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie internationalen Institutionen und trägt maßgeblich zum politischen Diskurs bei. „Die steigende Zahl hochkarätiger Veranstaltungen in unserem Haus zeigt, wie sehr Berlin als MICE-Destination geschätzt wird“, ergänzt

Beschaffungswege. Zur Messung der Zielerreichung werden mithilfe von anonymisierten Daten Kennzahlen zu verschiedenen Aspekten entwickelt und auf ihre Einhaltung überprüft.

CO2-Bilanz

Eine wichtige Kennzahl, die dabei geprüft wird, ist die Frage der Nachhaltigkeit von Dienstreisen. Immerhin sind Dienstreisen ein wichtiger Aspekt für die Bundesverwaltung bei der Reduzierung der CO2-Eigenbilanz. Ein Ziel, das im Rahmen der mit dem Bundesklimaschutzgesetz beschlossenen Klimaneutralität bis 2030, von Bedeutung ist. So hat man schon vor Jahren bei der Bahn die sogenannten grünen Fahrkarten durchgesetzt. Eben diese garantieren eine emissionsfreie Fahrt, da der Strom für die Fahrten ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Damit greift das Travel-Management des Bundes auf die Möglichkeiten des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) zurück. Das BRKG ist aktuell auch die einzige rechtliche Möglichkeit, bundesweite Vorgaben zur Nachhaltigkeit von Dienstreisen festzulegen. Kriterien der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit sind dabei bereits seit 2021 in dem Gesetz verankert. So können Mehrkosten, die durch ein umweltverträgliches Reisen entstehen, in einem verhältnismäßigen Rahmen erstattet werden. Auch wenn in diesem Zusammenhang Bahnfahrten priorisiert wurden, soll die Nutzung von Elektro-Mietfahrzeugen möglich werden. Schließlich ist die Bundesverwaltung aktuell auch damit beschäftigt, ihre Fuhrparks für eine neutrale Klimabilanz umzusetzen.

ADVERTORIAL

Janka Altmann, Director of Convention & Event Sales des Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin. „Wir freuen uns darauf, Veranstaltern aus dem behördlichen Umfeld ein professionelles Umfeld mit maßgeschneiderten Lösungen zu bieten.“ Diese Kongresse zeigen die Bedeutung des Hotels für öffentliche Institutionen. Zudem setzt unser Haus auf ressourcenschonende Konzepte und ist zertifizierter Partner nachhaltiger Eventformate.

Besondere Atmosphäre Neben den offiziellen Programmpunkten spielen informelle Gespräche eine entscheidende Rolle. Das Hotel bietet dafür verschiedene gastronomische Angebote, darunter die mit einem MichelinStern ausgezeichnete Skykitchen und die Loft14 Bar mit Blick über Berlin – ideale Orte für Networking und Austausch.

Moderne meets Komfort Mit 557 Zimmern, Spa-Bereich und guter Anbindung ans Zentrum bieten wir optimale Veranstaltungsbedingungen und Komfort. Die K ombination aus moderner Ausstattung, guter Erreichbarkeit und nachhaltigem Konzept macht das Hotel zu einem verlässlichen Partner für Kongresse und Tagungen.

Eine verlässliche Adresse Ob Fachkonferenz, Behördentagung oder Branchenevent –

das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin bietet passende Räumlichkeiten und professionelle Unterstützung für vielfältige Veranstaltungsformate. Mit flexiblen Raumkonzepten, moderner Technik und einem erfahrenen Team bietet das Hotel Veranstaltern optimale Bedingungen für erfolgreiche Veranstaltungen. Eine bewährte Zusammenarbeit für die Zukunft

Als langjähriger Partner gratulieren wir dem Behörden Spiegel herzlich zum 40. Jubiläum und blicken gemeinsam auf eine bewegte Geschichte zurück. Die Jahrzehnte zeigen die enge Verbindung zwischen Behörden und Veranstaltungsbranche – eine Partnerschaft, die sich stetig an neue Herausforderungen anpasst und auch in Zukunft entscheidend dazu beiträgt, Wissen, Innovationen und politische Impulse zu fördern.

Das BAMF ist mit seiner Zentrale in Nürnberg und rund 50 Außenstellen das bundesdeutsche Kompetenzzentrum für Asyl, Migration und Integration. Im Jahr 2016 wurde bei den Asylverfahren der historisch höchste Wert mit knapp 746.000 Anträgen erreicht. Insgesamt bewegen sich die Asylantragszahlen seit 2014 auch im europäischen Vergleich auf einem hohen Niveau. Dazu kommt ein wachsendes Aufgabenspektrum unseres Amtes im Bereich der Integration, Rückkehr und Sicherheit. Um diesen Entwicklungen und der hohen politischen Bedeutung des Themas Migration Rechnung zu tragen, musste die Anzahl der Mitarbeitenden insbesondere im Asylbereich schnellstmöglich mitwachsen. Bemerkenswert ist dabei die Aufpersonalisierung bei den dauerhaft beschäftigten Mitarbeitenden seit 2017: Diese Zahl hat sich bis heute mehr als verdoppelt. Zum 1. März 2025 zählten zu unserem Dauerpersonal 8.751 Beschäftigte. Darüber hinaus sind aktuell weitere 581 befristet Beschäftigte sowie 615 Leiharbeitnehmende bundesweit für das BAMF tätig.

Das BAMF ist eine flexible Behörde Um die vorhandenen Personalressourcen effizient zu nutzen und

Wie das BAMF die Asylanfragen stemmt

(BS/Dr. Hans-Eckhard Sommer) Zu einem erweiterten Aufgabenspektrum kam seit 2014 ein massiver Anstieg der Asylantragszahlen hinzu: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat auf diese Herausforderungen in kürzester Zeit mit einer Personalerweiterung reagiert, wie sie wahrscheinlich einzigartig im deutschen Behördenumfeld ist. BAMFPräsident Dr. Hans-Eckhard Sommer beschreibt, welche Strategien die flexible Behörde beim Recruiting und der Personalentwicklung bis heute verfolgt, um auch in Zukunft dem Fachkräftemangel vorzubeugen.

auf kurzfristig eintretende Herausforderungen zeitnah reagieren zu können, wurde das Konzept der flexiblen Behörde eingeführt. Dieses soll einen effizienten Einsatz vieler Beschäftigter, etwa im Asylbereich, ermöglichen, um die optimale gegenseitige Unterstützung der Organisationseinheiten zu schaffen. Zudem bietet die flexible Behörde unseren Mitarbeitenden die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln und Expertise in mehreren Bereichen zu gewinnen.

Qualifizierung und Personalentwicklung

In drei eigenen Qualifizierungszentren des Bundesamtes erhalten die Mitarbeitenden aller Laufbahnen seit 2015 Schulungen zu verwaltungstypischen Kompetenzen, aber auch zu den Kernthemen

Asyl und Integration. Allein im

Jahr 2024 profitierten fast 11.000 Teilnehmende vom Wissensaufbau und der Vernetzung durch das QZ. Einen wesentlichen Erfolgsfaktor stellen dabei die mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aller Fachbereiche dar, die als nebenamtlich Dozierende ihre Expertise und Praxis-Erfahrungen mit anderen teilen.

Die Personalentwicklung in unserem Bundesamt soll die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken und das lebenslange Lernen fördern. Dabei werden nicht nur die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeitenden gestärkt, sondern auch ihre Weiterentwicklung und berufl ichen Aufstiegsmöglichkeiten unterstützt. Dafür stehen unter anderem ein Mentoring-Programm und verschiedene Aufstiegsverfahren bereit. Daneben werden berufsbe-

Braucht es ein Beamtentum 2.1?

(BS/sr) Die jüngsten Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst mit der schließlich per Schlichterspruch erzielen Lösung, haben abermals die Bedeutung des Streikrechts für die Beschäftigten bei soclhen Auseinandersetzungen hervorgehoben und vielerorts spürbar gemacht. Davon unberührt blieben die Beamten, die nicht streiken dürfen, aber dafür andere Privilegien genießen. Ist das aktuelle Beamtenrecht noch zeitgemäß oder braucht es einen Neustart, um Updates zu installieren?

Anders als bei Softewareupdates aktualisiert sich das Beamtenrecht nicht automatisch. Foto: BS/Cagkan, stock.adobe.com

Als Herz und Motor des Öffentlichen Dienstes sind die Beamtinnen und Beamten eines der ältesten Standbeine eines funktionierenden Staates. Im Laufe der Zeit haben sich Vorgaben, Privilegien und Stellung des Beamtentums verändert. So ist zum Beispiel vom Staat gestelltes Wohneigentum, früher üblich, heute eher die Ausnahme als die Norm. Doch es besteht wieder erhöhtes Interesse an bezahlbarem Wohnraum, der für Bundesbedienstete vorgehalten wird.

Anpassungen gefordert Im Zeitalter der Digitalisierung und einer sich ändernden Weltlage tauchen aber Rufe nach einer Aktualisierung oder Anpassung des Beamtentums auf. Auch werden immer wieder Stimmen laut, die eine Abschaffung des Beamtentums als Ganzes fordern oder zumindest eine weitere Angleichung an Tarifbeschäftigte fordern. Ob es nun um Besserstellung, Kosten für den Staat oder andere Regelungen geht, ist dabei nebensächlich. Denn die vermehrten Krisen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass es Beamte und das Treueverhältnis, welches sie zum Staat haben,

gebraucht werden. Wie in vielen Fällen führen Beschwerden und veränderte Wahrnehmungen und Werte aber zu Veränderungen. Das kann systemische, gesellschaftliche oder mit anderen Strukturen des Öffentlichen Dienstes zu tun haben. Überspitzt dargestellt, hat der Beamte von heute mit dem aus der Kaiserzeit nicht mehr viel zu tun.

Gesetzlich vs. privat versichert Bereits seit einigen Jahren wird immer wieder die Wahlfreiheit bei Krankenversicherungen als wichtiges Thema genannt. Zwar steht es Beamten frei, in eine gesetzliche Krankenkasse einzutreten, jedoch ist es mit den finanziellen Zuwendungen für die private Krankenversicherung nur in den wenigsten Fällen günstiger und attraktiv für die Beschäftigten. Ob eine pauschale Beihilfe, wie in Hamburg und andere Bundesländer bereits eingeführt, tatsächlich eine Verbesserung der Situation herbeiführen würde, ist allerdings umstritten. Nach Aussage von Kritikern, würde einer pauschale Beihilfe auf kurz oder lang Menschen mit zusätzlichen Kosten in die Gesetzliche Krankenkasse

treiben. Zu solchen Kosten zählen zum Beispiel die Versicherung für Kinder in der privaten Kasse oder Vorerkrankungen. Dennoch sollte die bisherige Wahlfreiheit auf ihre Zeitmäßigkeit überprüft werden.

Arbeitszeit

Ein weiterer Aspekt des Beamtentums, der unter anderem vom dbb kritisiert wird, ist die Arbeitszeit. Besonders die erhöhte wöchentliche Stundenzahl ,die im Jahr 2006 zu Sparzwecken beschlossen wurde, wird seit langem kritisiert. Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels ist eine baldige Abschaffung der 41-Stundenwoche für Beamte aber eher unwahrscheinlich.

Zu anderen Forderungen rund um das Thema Arbeitszeit hat der Schlichtungsvorschlag der jüngsten Tarifrunde von Bund und Kommunen einige Vorschläge unterbreitet, etwa die Schaffung eines Langzeitkontos auf Betriebsebene. Das eingebrachte Wertguthaben soll für Sabbaticals, eine Verringerung der Arbeitszeit, Freistellungen für Kinderbetreuungen und Pflege verwendet werden können. Beschäftigte und Arbeitgeber können zukünftig auf freiwilliger Basis vereinbaren, dass ab dem Jahr 2026 die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden erhöht wird, maximal für einen Zeitraum von 18 Monaten. Die Beschäftigten erhalten dann das entsprechend erhöhte Entgelt. Auch wenn beide Seiten dem Ergebnis zustimmen, bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen auch auf Beamtinnen und Beamte übertragen werden. Es zeigt sich also, dass ein gewisser Anpassungsbedarf bei Bestimmungen und Rahmenbedingungen immer bestehen wird. Regelmäßige Modernisierungen sind zudem wichtig, um auch für junge Menschen ein interessanter Arbeitgeber zu sein und langjährig Beschäftigte zu halten.

gleitende Studiengänge finanziell gefördert, damit unsere Mitarbeitenden ihre Kompetenzen vertiefen oder neue Qualifikationen erwerben können.

Recruiting – digital und vor Ort Das Bundesamt hat sein Personalmarketingkonzept strategisch auf bewährte und digitale Ansätze ausgerichtet. Den Herausforderungen des Arbeitsmarktes wollen wir als moderner Arbeitgeber begegnen und langfristig ein positives, einheitliches Arbeitgeber-Image aufbauen. Unser Ziel ist es dabei, Fach- und Führungskräfte, Berufseinsteigende und Quereinsteigende anzusprechen. Ein zentraler Baustein sind Messeauftritte und Veranstaltungen, auf denen wir uns mit allen Aufgabenbereichen präsentieren.

Digitale Recruiting-Maßnahmen finden vor allem auf den Plattformen Indeed und LinkedIn statt. Auch Social Media spielt eine wichtige Rolle: Auf Instagram gewähren Mitarbeitende Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Dazu kommen klassische Maßnahmen wie Plakatkampagnen in Metropolregionen und eine Karriereseite auf unserer Homepage. Die kontinuierliche Evaluation der Maßnahmen – etwa über Klickzahlen, QR-Codes und Feedbackbögen – sichert den messbaren Erfolg der Strategien.

Personalisierung im IT-Bereich Wie überall ist der Mangel an ITFachkräften auch in der öffentlichen Verwaltung besonders hoch. Um die digitale Transformation unserer Behörde zu unterstützen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wurde im BAMF

2019 der Bereich IT-Research gegründet. Dessen primäres Ziel ist es, die BAMF-IT für die Vernetzung mit Lehre, Wissenschaft und Forschung zu öffnen und damit das Bundesamt als attraktiven Arbeitgeber im IT-Bereich sichtbar zu machen; dazu zählen Forschungskooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen oder die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen, z. B. zum Thema Blockchain, darüber hinaus Vorträge in Lehrveranstaltungen zu den zahlreichen IT-Projekten. Über akademische Abschlussarbeiten bietet IT-Research Studierenden die Chance, BAMF-eigene IT-Themen zu bearbeiten, die durch betreuende Professorinnen und Professoren wissenschaftlich begleitet werden. Über Netzwerke mit mehr als 30 Hochschulen und Forschungseinrichtungen können Studierende vermittelt werden. Dieser Weg fördert eine frühe Identifikation mit unserer Behörde - auch als Arbeitgeber. Zudem unterstützen Werkstudierende ausgewählte IT-Projekte. Interessenten für ein duales Studium im IT-Bereich bieten wir die Studiengänge „Verwaltungsinformatik“ und „Digital Administration and Cyber Security“ an, die an der Hochschule des Bundes gelehrt werden. Bestandteil beider Studiengänge sind Praktika, die im BAMF absolviert werden können. 2019 entstand das „Creative Information Technology Center“ (CIC) des Bundesamtes und seine Veranstaltungsreihe, die CIC-Thementage. An bis dato 45 Thementagen wurden dabei verschiedenste ITThemen diskutiert – und regelmäßig rund 800 Kontakte aus Wissenschaft, Behörden und Wirtschaft erreicht.

Dr. Hans-Eckhard Sommer ist Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Foto: BS/BAMF/Lopez

Wir freuen uns, in den vergangenen Jahren den erfolgreichen Weg des Behörden Spiegel begleitet zu haben. Die besten Wünsche zum 40. Geburtstag und weiterhin viel Erfolg!

Weiss-Druck GmbH & Co.KG Hans-Georg-Weiss-Straße 7 · 52156 Monschau

Ins Ziel kommen die Meisten. Es geht aber darum, der Schnellere zu sein. Wenn Ihr nächster großer Druckauftrag mit mehr Dynamik abgewickelt werden muss, sollten Sie vorher mit einer der faszinierendsten Druckereien Deutschlands sprechen. Damit Sie die Zielfahne früher sehen.

www.dynamikistweiss.de Tel. +49 2472 982-0

Behörden Spiegel: Warum ist Zugang zu Sportangeboten so wichtig für die Gesellschaft?

Sandra Kiriasis: Sport verbindet Menschen. Das beginnt schon bei den Kindern im örtlichen Sportverein. Wenn alle Kinder die gleichen Trikots tragen, sorgt das für ein Zugehörigkeitsgefühl. Schon für die Jüngsten ist das etwas Besonderes und Motivation, sich sportlich anzustrengen, um Teil dieser Gemeinschaft zu werden.

Außerdem hat Sport etwas mit Lebensqualität zu tun. Es ist erschreckend, dass viele Kinder heute keinen Purzelbaum mehr machen können. Wenn Bewegung nicht in jungen Jahren erlernt wird, führt das später zu körperlichen Problemen und zuletzt zu einem hohen Krankenstand.

Sport hat viele positive Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes und auf jede und jeden persönlich – mehr, als man in ein paar Sätzen erklären könnte.

Behörden Spiegel: Warum muss der Staat Sportförderung als wichtige Aufgabe für sich verstehen?

Dr. Tamara Zieschang: Sport hält uns alle gesund, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und trägt dazu bei, Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und aus allen sozialen Lebensbereichen zusammen zu bringen. Sport verbindet die Menschen. Vor allem junge Menschen erleben im Sportverein und bei sportlichen Wettbewerben sehr früh Werte wie Fairness, Toleranz und Verantwortung. Und Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die Deutschland auf internationalen Wettbewerben vertreten, begeistern nicht nur die Menschen landauf und landab. Sie sind zugleich beeindruckende Botschafter für unser Land.

Kiriasis: Das Problem ist, egal ob Hobby oder Profikarriere: Sport ist teuer. Das gilt besonders für technische Sportarten wie Bob, Rodeln oder Skeleton, für die man mehr Ausrüstung benötigt als nur ein paar Turnschuhe. Damit Kinder eine Sportart ausprobieren, ausüben und vielleicht sogar Profis werden können, braucht es daher oft finanzielle Unterstützung – insbesondere dann, wenn die Eltern finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Die Eltern sind die ersten Förderer ihrer Kinder. Die nächsten Förderer sind dann meist die Vereine. Damit sie die Nachwuchsathletinnen und -athleten trainieren und bei der Ausstattung unterstützen können, sind sie oft auf Sponsoren angewiesen. Zu Sportförderung gehört auch, diese Vereine so aufzustellen, dass sie Nachwuchstalente an einen Sport heranführen, trainieren und z. B. die schon erwähnten Trikots finanzieren können. Wenn das gelingt, kann es eine echte Veränderung bewirken – für die Kinder und für den Sport.

Natürlich muss auch die nötige Infrastruktur errichtet und in Stand gehalten werden. Wo es keine intakten Schwimmbäder gibt,

Ausprobieren, dranbleiben, gewinnen

(BS) Eine Medaille für eine deutsche Athletin oder einen deutschen Athleten ist immer auch eine Medaille für Deutschland. Profisportlerinnen und -sportler repräsentieren das Land, dafür werden sie mit staatlichen Mitteln gefördert. Die Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Tamara Zieschang, und die ehemalige Bobpilotin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sandra Kiriasis erläutern, warum Sportförderung lange vor der Profikarriere beginnt, welche Unterstützungsangebote es für Athletinnen und Athleten gibt und wieso staatliche Investitionen in diesem Bereich wichtig sind. Die Fragen stellte Ann Kathrin Herweg.

bekommen Kinder keine Möglichkeit schwimmen zu lernen und am Ende haben wir dort Erwachsene, die immer noch nicht schwimmen können.

Viele ehemalige Athletinnen und Athleten unterstützen mit eigenen Initiativen junge Sportlerinnen und Sportler und es gibt Hilfe von Stiftungen, wie der Deutschen Sporthilfe. Aber auch der Staat ist hier gefordert. Ohne die Förderung von Bund und Ländern könne viele Kinder gar nicht erst mit einer Sportart beginnen, geschweige denn eine Profikarriere starten.

Behörden Spiegel: Was leistet die Sportförderung in Sachsen-Anhalt?

Zieschang: Mit der Sportförderung können gute Rahmenbedingungen geschaffen werden – und zwar sowohl durch die Unterstützung der Organisationsstrukturen im Sport als auch durch gute Sport- und Trainingsstätten. Sachsen-Anhalt fördert die Strukturen im Sport, also den Landessportbund, die Kreis- und Stadtsportbünde, die Landesfachverbände sowie die Vereine. So erhalten zum Beispiel die Sportvereine und -verbände mit jährlichen Pauschalen eine unbürokratische Unterstützung für ihre Arbeit. Dadurch stärken wir die Autonomie des Sports und das Sportland Sachsen-Anhalt in der Breite. Darüber hinaus können Kommunen und Sportvereine Förderungen für die Sanierung, Modernisierung, den Umbau oder Neubau von Sportstätten erhalten – vorausgesetzt, diese sind nach der Bauordnung des Landes barrierefrei. Zudem werden Projekte oder Veranstaltungen im sportlichen

Bereich gefördert, wobei auch inklusive Sportangebote berücksichtigt werden. Hinzu kommt die Förderung des Spitzensports.

Behörden Spiegel: Frau Kiriasis, wie hat die Sportförderung Ihre Karriere beeinflusst?

Kiriasis: Ich habe in der DDR mit dem Sport angefangen, wo Sport und dessen Förderung sehr großgeschrieben wurden. Das war eine harte Zeit, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Förderung bekommen habe. Nach der Wende, als ich 16 Jahre alt war, kam ich in den Nachwuchskader und habe das erste Mal Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe bekommen. Mit dem Erfolg kamen später auch leistungsbezogene Prämien hinzu. 1993 bin ich in die Bundeswehr eingetreten. Dort habe ich eine Grundausbildung absolviert und konnte mich dann ganz meinem Sport widmen. Dafür habe ich ein normales Grundgehalt bekommen. Solch ein regelmäßiges Gehalt war wichtig, um meinen Lebensunterhalt zu sichern und mich ganz auf den Sport konzentrieren zu können. Nebenbei habe ich weiterhin die Unterstützung der Deutschen Sportförderung genutzt, um weitere anfallende Kosten zu decken. Ich weiß nicht, wie mein Sportlerleben sich ohne die Förderung der Bundeswehr entwickelt hätte. Anfang der 90er-Jahre war die Bundeswehr die einzige Möglichkeit für Frauen, eine solche Sportförderung zu erhalten. Heute gibt es mehr Dienstherren, die eine solche Unterstützung anbieten: die Bundes- und Landespolizei, der Zoll

und seit einiger Zeit auch die Feuerwehr. Das ist eine tolle Möglichkeit für die Beschäftigten, am Leistungssport dran bleiben zu können. Jüngere Athletinnen und Athleten, die nicht arbeiten, sondern noch zur Schule gehen, können von der Förderung der Länder profitieren.

Behörden Spiegel: Im Nachwuchsbereich und den Vereinen engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Wie kann und wird Ehrenamt unterstützt?

Zieschang: Der Großteil der Sportvereine in Sachsen-Anhalt wird ehrenamtlich organisiert. Sie erhalten Pauschalen nach dem Sportfördergesetz, die eine wichtige finanzielle Unterstützung für das Ehrenamt darstellen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ehrenamtliches Engagement öffentlich zu würdigen. Besonders zu erwähnen ist die Ehrungsveranstaltung im sportlichen Bereich, die jährlich vom Ministerium für Inneres und Sport ausgerichtet wird oder auch die Ehrung beim Tag des Ehrenamtes, zu dem der Ministerpräsident des Landes einlädt. Auch auf kommunaler Ebene werden regelmäßig ehrenamtlich tätige Menschen im Sport gewürdigt.

Behörden Spiegel: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Sportförderung?

Kiriasis: Zum einen muss eine solche Unterstützung des Ehrenamtes weitergeführt werden. Ohne Ehrenamtliche würde die Vereinsarbeit nicht funktionieren. Ihre Arbeit muss gewürdigt werden und ich denke, was Bürokratie angeht, könnte für sie einiges vereinfacht werden. Außerdem ist es enorm wichtig, dass sichergestellt wird, dass an

allen Schulen Spotunterricht stattfinden kann. Allein schon aus gesundheitlichen Gründen. Auch Aktionen wie die Bundesjugendspiele müssen beibehalten werden. Kinder wollen und müssen sich miteinander messen. Natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die nicht so sportlich sind – aber das sind dann vielleicht Mathe- oder Schachexperten. Insgesamt sollten Kinder die Möglichkeit haben, verschiedene Sportarten kennen zu lernen und vielleicht eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Das muss der Staat fördern.

Und ich würde mir wünschen, dass Gelder, die z. B. von der Deutschen Sportförderung, also aus Spenden, an die Athletinnen und Athleten gezahlt werden, in vollem Umfang bei diesen ankommen – ohne komplizierte Prozesse und ohne dass z. B. Abgaben an das Finanzamt gezahlt werden müssen.

Behörden Spiegel: Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung in Punkto Sportförderung?

Zieschang: Die Förderung des Spitzensports ist eine zentrale Aufgabe des Bundes. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat unterstützt sowohl die Bundessportfachverbände als auch den Betrieb und den Bau von Trainingsstätten, um Athletinnen und Athleten optimale Bedingungen für Training und Wettkampf zu bieten. Ziel ist es, der Bundesrepublik Deutschland eine Spitzenposition im internationalen Sport zu sichern. Eine erfolgreiche Förderung setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Sportorganisationen und den öffentlichen Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene voraus. Insofern erwarte ich von der neuen Bundesregierung wieder ein klares Signal für die Fortführung der Spitzensportförderung. In Magdeburg wollen wir ein Schwimmzentrum für Deutschland neu bauen. Magdeburg ist derzeit der Erfolgsgarant im deutschen Schwimmsport und der erfolgreichste Bundesstützpunkt bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen, können auch weiter Spitzenleistungen erzielt werden.

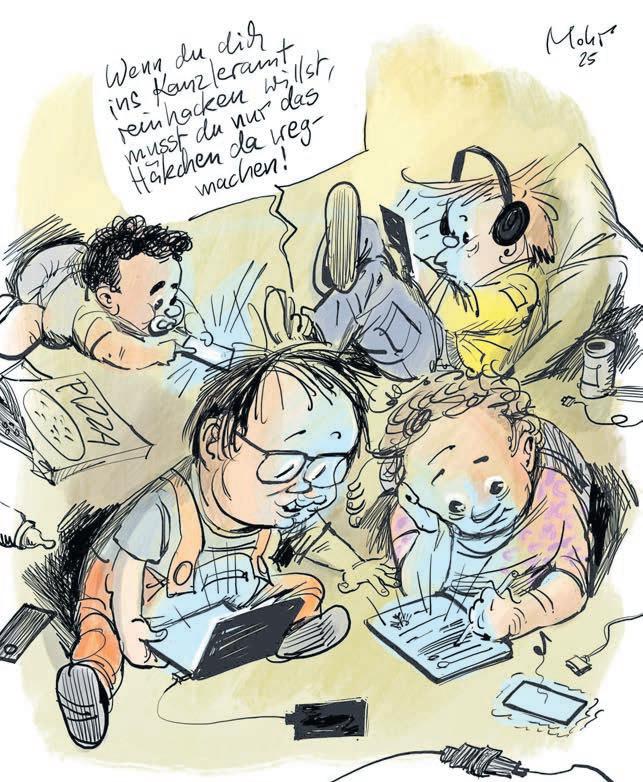

Bereits 2019 kam der Nationalen Normenkontrollrat (NKR) in seinem Jahresbericht zu dem Schluss: „Seit Gründung der Bundesrepublik hat sich viel verändert; jedoch unverändert geblieben ist die Art und Weise, wie Gesetze gemacht werden.“ Das ist auch heute noch so. Die technische Basis des Gesetzgebungsprozesses ist noch immer von etlichen Medienbrüchen geprägt. Die Vorphase des Gesetzgebungsprozesses, in der es wichtig wäre, unterschiedliche Alternativen zu erproben, ihre Praxis- und Digitaltauglichkeit sicherzustellen und Kosten-Nutzen-Analysen sowie Prozessdarstellungen aufzuzeigen, bleibt ein Desiderat. Stattdessen werden frühe Festlegungen getroffen, Textentwürfe erarbeitet und im Ressortkreis abgestimmt. Der Katalog der Qualitätskriterien guter Rechtsetzung wird lediglich als Checkliste abgehakt. So entstehen Regelungen, die unvorhersehbare Bürokratielasten hervorrufen. Deshalb muss der Prozess der Gesetzesvorbereitung grundlegend reformiert werden.

Zentrum für Legistik Es braucht prozessuale Veränderungen, eine fachliche Weiterentwicklung in der Ausrichtung der Gesetzesfolgenabschätzung und eine solide technische Basis für die Abbildung der Prozesse. Für die Umsetzung und Implementierung wäre die Einrichtung eines Zentrums für Legistik (ZfL) im Bundeskanzleramt der richtige Weg. Der NKR fordert, das ZfL zukünftig als Prozesseigner für Gesetzgebung agieren zu lassen. Das ist notwendig, um Praxis- und Vollzugstauglichkeit in den Mittelpunkt aller Gesetzgebungsprojekte zu stellen. Das ZfL sollte interdisziplinär aufgestellte Teams für Gesetzgebungsprojekte bilden, um die bisher juristisch geprägte Sichtweise durch technisches Know-how, praktische Vollzugserfahrungen und analytische Kompetenzen zu ergänzen. Mit dem ZfL könnte so die Voroder Frühphase im Gesetzesvorbereitungsprozess gestärkt werden. Denn hier spielt im Sinne des Bürokratieabbaus die meiste Musik – vor allem, wenn noch keine konkreten Textentwürfe, sondern erst Lö-

W enn man von Gleichstellung zwischen Mann und Frau spricht, ist auch immer eine paritätische Beteiligung an der Erziehung der gemeinsamen Kinder gemeint. Natürlich hängt es immer von der jeweiligen familiären Situation ab, wie die tatsächliche Aufgabenteilung ausfällt. Tatsächlich lag der Anteil der Väter, die 2023 Elterngeld bezogen, bei ungefähr 25 Prozent.

Reduzierte Stundenzahl für die Familie Frauen sind allerdings nach wie vor länger in Elternzeit als Männer. So haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts Frauen im Jahr 2023 im Schnitt für 14,8 Monate Elterngeld beantragt, während es bei Männern durchschnittlich 3,7 Monate waren.

Schon früh im Prozess ansetzen

(BS/Lutz Goebel) Die Vorbereitung von Gesetzen ist der wichtigste Prozess in den Bundesministerien. Das Problem ist, dass er noch nie wirklich modernisiert wurde. Aufgrund veralteter Strukturen entstehen bürokratische Lasten, die vermeidbar wären. Es ist an der Zeit, die Gesetzesvorbereitung einem Update zu unterziehen und fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Ein Plädoyer für ein fundamentales Umdenken.

Die deutsche Gesetzgebung muss modernisiert und angepasst werden. Medienbrüche sollten der Vergangenheit angehören. Qualität gehört gelebt nicht abgehakt. Foto: BS/vegefox.com, stock.adobe.com

sungsansätze beleuchtet werden. In der Frühphase könnte das ZfL den Gesetzgebungsprojekten einen geschützten Raum zur Abwägung von Alternativen und Umsetzungswegen bieten. In dieser Phase müssten Betroffene aus Vollzugsbehörden und Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, um die Praxis- und Vollzugstauglichkeit von Gesetzen zu erhöhen. Am Ende der Vorphase stünden mehrere Alternativen – alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen und einem ungefähren „Preisschild“ für die Umsetzung. Darüber hinaus könnten grafische Visualisierungen von Vollzugsmodellen als gemeinsame Sprache zwi-

schen den Bereichen Recht, Technologie und Vollzug für mehr Klarheit sorgen. Und nicht zuletzt ist die Vorphase gut geeignet, um mittels Gesetzgebungs- und Reallaboren Chancen und Risiken innovativer Regulierungsansätze zu verproben. Erst ganz am Ende sollte dann die politische Entscheidung getroffen werden, welche Gesetzesalternative gewählt wird und erst danach können konkrete Regelungstexte entstehen.

Zu viele Guidelines

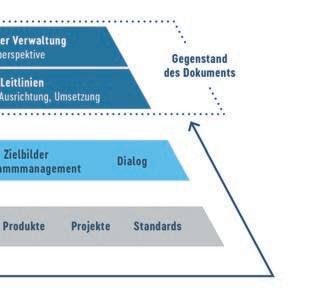

Für die effektivste Ausgestaltung dieser Vorphase sollte auch die Methodik bzw. der Instrumenten-

kasten der besseren Rechtsetzung überarbeitet werden. Denn es existieren über 50 Leitfäden und Handreichungen, die bei der Entwicklung von Gesetzentwürfen zu beachten sind. Sie alle haben das Ziel, Gesetze zu verbessern. In ihrer Summe sind sie aber zu wenig aufeinander abgestimmt, nicht trennscharf und wirken vor allem überfordernd. Bei der Weiterentwicklung der Methodik sollte auf quantitative Faktoren (z. B. Darstellung von Kosten und Nutzen) und qualitative Ziele (Digital-, Praxis- und Vollzugstauglichkeit) gesetzt werden. Auch hierbei kann das ZfL eine zentrale Rolle spielen: es sollte den Neuordnungs-

Geschlechterrollen bei Arbeitszeit und Beurlaubungen

(BS/sr) Es ist das typische Klischee: Der Mann arbeitet in Vollzeit und die Frau in Teilzeit oder sie bleibt ganz zu Hause. Im Sinne einer Gleichstellung ist das wenig sinnstiftend. Aber es bleibt auch das Bild in der öffentlichen Verwaltung des Bundes – laut Gleichstellungsindex.

Deutliche Unterschiede werden auch bei einem Blick auf die Gründe für Teilzeit deutlich. Frauen reduzieren ihre Stundenzahl häufig wegen der Familie. Männer nutzen Teilzeit hingegen oft, um sich fortzubilden oder zu studieren. Wie in der Wirtschaft, konzentriert sich die Teilzeitbeschäftigung in der Bundesverwaltung eher auf die Frauen, zeigt der Gleichstellungsindex. In den einzelnen Bundesinstitutionen fällt der Teilzeitumfang unterschiedlich aus. Fast 80 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit sind

in der Bundesverwaltung Frauen. Am ausgewogensten ist noch die Verteilung im Bundesrechnungshof und in der Bundestagsverwaltung. Hier sind zumindest über 30 Prozent der in Teilzeit Beschäftigten männlich. Zu berücksichtigen bleibt aber, dass der Frauenanteil in den einzelnen Behörden unterschiedlich ausfällt.

Dieser Trend setzt sich auch im höheren Dienst fort. Dort waren im Jahr 2023 insgesamt 33 Prozent aller Frauen in Teilzeit tätig, aber nur elf Prozent der Männer.

prozess der Methodik koordinieren, mit dem klaren Ziel, die Gesetzgebungsreferate von formalistischen Anforderungen zu entlasten. Nach Abschluss dieses Prozesses, der bis Ende 2025 umgesetzt werden kann, sollte das ZfL ein Curriculum für gute Rechtsetzung aufsetzen und das gesamte juristische Personal bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 schulen.

Keine effiziente Zusammenarbeit Abschließend ist auch die technische Modernisierung des Gesetzgebungsprozesses dringend notwendig. Denn aktuell werden Regelungsentwürfe mit Microsoft Word geschrieben – ohne die Möglichkeit, effizient mit den anderen Ressorts zusammenzuarbeiten. Das führt dazu, dass erhebliche Ressourcen in die Konsolidierung der Regelungsentwürfe fließen, ohne dass auch nur eine Sekunde an den Inhalt gedacht wurde. Die wichtigsten Projekte zur Digitalisierung des Rechtsetzungskreislaufs (E-Gesetzgebung, E-Verkündung, das Neue Rechtsinformationssystem NeuRIS sowie das Gesetzgebungs-portal des Bundes) werden von unterschiedlichen Stellen der Bundesregierung verantwortet und die Notwendigkeit ihrer fachlichen Weiterentwicklung nirgendwo mitgedacht. Auch hier kann ein ZfL im Bundeskanzleramt Abhilfe schaffen – indem es die Steuerung der oben genannten Projekte übernimmt und so sicherstellt, dass die fachliche Weiterentwicklung der Rechtsetzung auch in technischer Hinsicht endlich voranschreitet. Die nächste Bundesregierung wird sich dazu bekennen, nachhaltig Bürokratie abzubauen und den Staat wieder leistungsfähig zu machen. Eine notwendige Bedingung dafür ist ein Update für die Gesetzgebung – lassen Sie Worten endlich Taten folgen!

Lutz Goebel ist Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats. Foto: BS/NKR

sind es nach dem aktuellen Gleichstellungsindex sogar 47 Prozent. Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, erklärte vor dem Hintergrund, dass das gesetzte Ziel von Gleichstellung in Führungspositionen bis Ende 2025 zu erreichen sei.

Genau so wie im höheren Dienst gehen auch dreimal so viele Frauen wie Männer in Führungspositionen in Teilzeit. Ein Fakt, der sich auch auf den Frauenanteil in Führungspositionen bezieht.

Gleichstellung greifbar

Das Gesamtziel der Gleichberechtigung befindet sich aber trotzdem auf einem guten Weg. In den obersten Bundesbehörden belief sich der Frauenanteil zum Stichtag des 30.06.2024 auf 44 Prozent, mit den nachgeordneten Behörden

Der Bund müsse an dieser Stelle seine Vorbildrolle wahrnehmen: „Wenn wir von der Privatwirtschaft mehr Gleichstellung fordern, müssen wir als großer Arbeitgeber auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir nehmen unsere gesetzliche Verpflichtung sehr ernst“, erklärte Paus weiter.

Weiterhin ergänzte sie, dass ein guter Mix an Führungskräften auch bessere Ergebnisse hervorbringe. Dieser Fakt sei auch vielen Entscheidern in der Wirtschaft bewusst.

Wenn wir bei zehn Prozent Besteuerung 25.000 Euro einnehmen, dann müssten wir bei einer Besteuerung von 20 Prozent doch 50.000 Euro einnehmen.

Soweit mathematisch korrekt gerechnet, aber wie einige Kämmerer aus Erfahrung wissen, ist es nicht immer so leicht. Denn wenn durch eine Steuererhöhung ein, zwei Spielhallen schließen oder abwandern, generieren sie keine Steuereinnahmen mehr. Dabei ist der legale und gesteuerte Markt wichtig, damit Spielende nicht in den unregulierten Markt abwandern, wo keinerlei Schutzmaßnahmen mehr für sie bestehen.

(BS/sr) Abstandsregeln, Maximalanzahl an Geräten, Einzahlungslimits: Die Glücksspielbranche ist stark reguliert und besteuert. Die Unterschiede zwischen Kreisen oder zwischen Bundesländern können dabei immens sein. Ein Grund dafür ist die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Politik, die sich je nach der persönlichen Haltung zum Thema Glücksspiel differenziert. Wie kann eine Zusammenarbeit im Sinne eines sicheren Spiels gelingen?

Dahms, Präsident Deutscher Sportwettenverband. Er ist der Meinung, dass zu einer Verbesserung der Situation zunächst einmal eine Akzeptanz des Schwarzmarktvolumens in den Behörden geschaffen werden müsse. Dann könnte die für viele Anbieter aktuell zu scharf ausgestaltete Regulierung angegangen werden.

Geregelt sind die Ziele und Vorgaben für eine nachhaltige Ausrichtung in der Beschaffung dabei im Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, welches die Normen, mit denen neue Fahrzeuge ausgeschrieben werden müssen, festlegt. Dabei handelt es sich um die Umsetzung der europäischen Richtlinie (EU) 2019/1161 zur Änderung der Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (Clean Vehicles Directive). Betroffen sind alle öffentlichen Stellen, egal ob es sich um Pkw-Dienstfahrzeuge oder Personen- oder andere Verkehrsdienste handelt. Ausgenommen sind hingegen Einsatzfahrzeuge, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gebaut oder dafür angepasst wurden, wie Polizei und Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz sowie land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge und reine Reisebusse. Während die Clean Vehicle Directive konkrete Vorgaben schafft, ist sie nicht der Beginn einer nachhaltigen Umstellung der Fahrzeuge.

Elektrifizierte Bundeswehr So macht unter anderem auch die Bundeswehr in ihrem Fuhrpark mit handelsüblichen Fahrzeugen große Fortschritte. Die BwFuhrparkServi-

Auch Marc Elxnat, Beigeordneter Arbeitsmarktpolitik Kultur, Bildung, Sport, Gesundheitswesen, Deutscher Städte und Gemeindebund, hält einen gemeinsamen Runden Tisch für wichtig, egal welche Überzeugung man bei diesem Thema inne hat.

Denn Redebedarf besteht. So ist zum Beispiel im Rahmen einer Revitalisierung der Innenstädte auch darüber zu sprechen, wie Glücksspiel in die neuen Konzepte passt.

Ins Gespräch kommen Eine gemeinsame Abstimmung könnte helfen, allerdings gestaltet sich diese nicht immer ganz einfach. Wie eine gute Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung gelingen kann, war eine der großen Fragen des Kongresses der Deutschen Automatenwirtschaft. Eine Formel für Erfolg gibt es dabei nicht, wie Horst Burghardt, Bürgermeister a. D. Friedrichsdorf, Hessen (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt. Der Faktor Mensch ist dabei einfach zu variabel. Dr. Daniel Henzgen erklärt, dass gerade unterschiedliche Wertevorstellungen hier eine Rolle spielen. So herrsche zum Beispiel in den Stadtstaaten ein negatives Bild von Unternehmern und Unternehmerinnen der Glücksspielbranche vor, weswegen die Regelungen hier besonders hart ausgefallen. Dennoch ist es wichtig, regelmäßig das Gespräch zu suchen. Oliver Kumbartzky, hauptamtlicher Bürgermeister im Nordseeheilbad Büsum, schätzt, dass ein jährlicher Gesprächstermin eine Option sei, die wahrgenommen werden sollte, um über das Miteinander zu sprechen. Er empfiehlt, die Kämmerer bei Gesprächen nicht zu vergessen.

Johanna Bergstein, Vizepräsidentin Bundesverband Automatenunternehmer, spricht zudem die Optik von Spielhallen an und gibt zu bedenken, dass diese mehr an die Gemeinden angepasst werden könnte.

Verwaltungslast ist groß Mit verdunkelten Fenstern und wenig Außenwirkung aufgrund der Werbebestimmungen sind Spielhallen nicht immer gut in das städtische Gesamtbild integriert. Welche Vorgaben dabei genau gelten, ist von Kreis zu Kreis und Land zu Land unterschiedlich. Dabei sind

gerade kleinere Kommunen mit der umfangreichen Regulierung ebenso belastet, wie es die Unternehmen sind. Burghardt erklärte, dass bei kleineren Kommunen bisweilen nur ein bis eineinhalb Personen für das gesamte Gewerbe zuständig sind. Auch Elxnat weiß aus der hohen Nachfrage an Schulungen, dass bei Kommunen auch Unsicherheiten bzgl. der Verfahren bestehen. Eine optimierte Zusammenarbeit könnte daher für beide Seiten Verbesserungen bringen. Kurzfristig kann hier allerdings nur wenig helfen, sagt Mathias

Grün auch ohne Tarnfleck

Beschaffung sauberer Fahrzeuge für den Bund

(BS/sr) Ende 2025 ist es so weit, dann ist die erste Etappe zur Umstellung des öffentlichen Fuhrparks beendet: Öffentliche Vergabestellen sollen verstärkt umweltfreundliche Fahrzeuge ausschreiben und ihre Flotten nachhaltiger gestalten. Das betrifft natürlich auch die Bundeswehr, auch wenn schweres Gerät wie Panzer oder Artillerie von den Vorgaben ausgeschlossen bleibt.

Zum Erreichen der Klimaziele muss auch der Fahrbereitschaftsdienst der Abgeordneten und der Ministerinnen und Minister klimafreundlicher werden. Foto: BS/Comofoto, stock.adobe.com

ce GmbH ist bereits seit 2016 damit beschäftigt, nach Vorgaben des Bundesministeriums der Verteidigung eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotte vorzunehmen und auf

Bundeswehr-Liegenschaften eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu schaffen. So konnten bisher bereits 2.000 elektrifizierte Fahrzeuge an die Bundeswehr übergeben und

500 smarte Ladepunkte in den Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden. Diesen sollen bis zum Ende des Jahres 2025 600 weitere Ladesäulen hinzugefügt werden. Zu-

Dass die aktuelle Regulierung zu scharf sei, sieht auch Michael Hüttner, Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz (SPD), so. Es sei überbremst worden, erklärte er bei der Frage, wie eine gute Regulierung gelingen kann. Er erkannte an, dass die Bedürfnisse der Normalspieler respektiert und gewahrt werden müssten, wies aber auch darauf hin, dass gefährdete Spieler weiterhin geschützt werden müssten. Eine schwierige Aufgabe, der man sich jedoch stellen muss. Schließlich sei es die Aufgabe der Politik, Kompromisse zu finden. Ein gegenseitiges Entgegenkommen von beiden Seiten ist für zukünftige Gespräche ebenfalls wichtig. Es bleibt festzuhalten, dass weiterhin einiges zu tun und zu prüfen bleibt, wenn es um die Regulierung von Glücksspiel geht. Allerdings nimmt die allgemeine Gesprächsbereitschaft weiterhin zu. Georg Stecker, Präsident der Deutschen Automatenwirtschaft e. V., erklärt dabei, dass besonders erfreulich sei, dass mittlerweile viele verschiedene Anbieter bereit seien, gemeinsam für Interessen der Glücksspielbranche einzustehen. Selbst wenn es zu einer schnellen Anpassung des Glücksspielstaatsvertrages oder der Spielverordnung kommt, wird der Gesprächsbedarf weiterhin wichtig bleiben. Nach der Glücksspielregulierung ist vor der Glücksspielregulierung.

sätzlich gibt es die Möglichkeit, das öffentliche europäische Ladenetz zu nutzen, wofür entsprechende Ladekarten zur einheitlichen Authentifizierung des Ladevorgangs bereitgestellt werden. Zur Steuerung der Ladeeinrichtungen hat die BwFuhrparkService GmbH ein Ladebackend entwickelt. Für die Zukunft ist neben einem Ausbau des Netzes an Ladepunkten und Fahrzeugen auch eine LadeApplikation geplant, mit der Status und Authentifizierung im Ladenetz erleichtert abgefragt werden können.

Höhere Ziele bei der Bundesverwaltung

Mit dem Beginn der nächsten Phase werden auch die Ziele bei der nachhaltigen Beschaffung weiter angehoben. So werden unter anderem bei Bussen, von denen die Hälfte nicht nur emissionsarm, sondern emissionsfrei sein müssen, die Quoten von 45 Prozent auf 65 Prozent angehoben. Für Lkw steigt die Quote von zehn auf 15 Prozent. In der Bundesverwaltung steigen zudem die Quoten für Pkw weiter an. Diese dienen neben einer Vorbildfunktion auch dazu, dass für die Bundesverwaltung gesetzte Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen.

Behörden Spiegel: Nach Anschlägen wie in Magdeburg wurde in der Vergangenheit immer wieder der Vorwurf laut, die Ausländerbehörden kämen nicht hinterher. Stimmt das?

Engelhard Mazanke: Die Bundesrepublik Deutschland hat fast 600 Ausländerbehörden mit ganz unterschiedlichen Strukturen und Größen. Seit dem Jahre 2015 sind sie in einer Art Dauerbelastung – manche sagen Krisenmodus. Das führt zu einer hohen Belastung der Mitarbeitenden, aber auch dazu, dass wir unseren eigenen Ansprüchen gegenüber den Kunden und vielleicht auch den vorgesetzten Stellen nicht mehr in der Form gerecht werden, wie wir uns das selbst wünschen. Die Ausländerbehörden sind z. B. durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, aber auch durch die alltägliche Erfüllung der anderen gesetzlichen Aufgaben, die sich permanent ändern und komplexer werden, stark gefordert. Wartezeiten sind zu lang. Insofern stimmt das: Wir kommen nicht wirklich hinterher.

Behörden Spiegel: Warum gelingen Integration aber auch Abschiebungen oft nicht?

Mazanke: In unseren gesetzlichen Vorgaben sind zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten vorgesehen und es gibt an vielen Stellen Doppelprüfungen. Ein Beispiel ist das Visumsverfahren. Die Auslandsvertretungen und die Inlands-Ausländerbehörde prüfen beim Familiennachzug beide dasselbe, müssen beide zustimmen und zu einem positiven Ergebnis kommen. Tut eine das nicht, gibt es kein Visum. Das können wir uns nicht mehr leisten: eine Doppelprüfung von zwei Sachbearbeitern in zwei Behörden auf der Basis derselben Unterlagen.

Engelhard Mazanke ist seit 14 Jahren Direktor des Berliner Landesamtes für Einwanderung (LEA). Foto: BS/jamilfilm@yahoo.de

Hinzu kommt, dass Menschen, die für mindestens drei Jahre einwandern, weil sie z. B. einen deutschen Ehepartner gefunden haben, häufig nur ein Visum für drei Monate bekommen. Dann geht genau dasselbe Verfahren wieder von vorne los. Viel einfacher wäre es, wie in anderen Ländern, gleich ein Visum für ein Jahr auszustellen. Ähnlich ist das auch im Rückführungsverfahren. Vom Anstoß des Abschiebeprozesses bis zur Organisation eines Fluges sind an einem Regel-Rückführungsverfahren bis zu sechs oder sieben Stellen – Ausländerbehörden, Polizei und ggf. Justiz und Staatsanwaltschaft –beteiligt. Wenn eines dieser sieben

Eine Ausländerbehörde auf beiden Seiten des Tresens

(BS) Sie arbeiten auf Hochtouren, meistern eine Ausnahmesituation nach der anderen und doch ernten Ausländerbehörden dafür vor allem eines: Kritik. Die größte Einwanderungsbehörde Deutschlands ist das Landesamt für Einwanderung (LEA) in Berlin. Ihr Direktor Engelhard Mazanke spricht im Interview mit Dr. Eva-Charlotte Proll über veraltete Verfahren, Einsparungspotenziale und einen ganzheitlichen Denkansatz im Umgang mit Ausländerangelegenheiten.

Schülerinnen und Schüler der Beethoven-Schule haben 2015 ein Wandbild am Haupteingang des LEA-Hauptstandorts angefertigt. Foto: BS/LEA Berlin

Rädchen nicht richtig in das andere Rädchen greift, weil es z. B. nicht genug Flugbegleiter Luft bei der Bundespolizei gibt, dann funktioniert das ganze Verfahren nicht. Kurzum: Wir haben zu viele Behörden, wir haben Behörden, die Vorgänge doppelt prüfen und dann haben wir im Gesetz viele Vorschriften, die aus meiner Sicht veraltet, zu komplex oder überflüssig sind.

Behörden Spiegel: Wie können veraltete Prozesse effizienter gestaltet werden?

Mazanke: Die Ausländerbehörden haben ganz viele Ideen, um Verfahren zur Fachkräfteeinwanderung zu verschlanken. Auf die Einbindung der Bundesagentur in Entscheidungsprozesse bei Fachkräften kann z. B. in vielen Fällen verzichtet werden, da die Einwanderungsbehörden Überprüfungen, wie sie die Bundesagentur durchführt, häufig selbst schneller und effizienter durchführen könnten. Eine weitere Möglichkeit ist die Anpassung der Geltungsdauer von Aufenthaltstiteln, wenn eine Person sich straffrei verhält und einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat oder eine Ehe mit einem Deutschen lebt. Wenn es dem Gesetzgeber – der neuen Bundesregierung – gelingt, an dieser Stelle wirklich Effizienzgewinne zu erzielen, könnten die Arbeitsbelastung in den Einwanderungsbehörden um bis zu 20 Prozent gesenkt werden. Mit vollständiger Digitalisierung und echter Entbürokratisierung ließen sich aus unserer Sicht sogar bis zu 50 Prozent der Arbeitsaufwände in Einwanderungsbehörden bei der Fachkräfteeinwanderung einsparen. Dann werden Kapazitäten frei, um sich mit Themen wie Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine oder Syrien und Rückführung von Straftätern auseinanderzusetzen. Das Ersparnis-Potenzial liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben.

Behörden Spiegel: Was macht das LEA anders als die Einwanderungsbehörden in anderen Ländern?

Mazanke: Das zeigt sich schon an unserem Namen. Wir sind das Landesamt für Einwanderung – nur Einwanderung, nicht Einwanderung und Ausländerangelegenheiten oder ähnliches. Der Begriff Einwanderung wird bei uns breit gefasst, wir verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, bei uns prüfen die Sachbearbeiter aus dem Bereich Einbürgerungen auch das Aufenthaltsrecht und umgekehrt prüfen auch die Sachbearbeiter aus dem Bereich Aufenthaltsrecht zum Teil die Einbürgerung mit. Entsprechend ganzheitlich versuchen wir auch zu beraten. Der Gesetzgeber differenziert in Kästchen: Es gibt das Asylverfahren, es gibt das Fachkräfteverfahren, es gibt das Einbürgerungsverfahren, es gibt das Visaverfahren. Wir unterscheiden nicht mehr so. Für uns ist das ein Einwanderungsprozess mit einem Verfahren in einer ausgesprochen diversen Gesetzgebung. Aktuell sind wir die einzigen, die so mit diesem ganzheitlichen Ansatz arbeiten. Alle anderen machen ihre Kästchen. Frankfurt, München und andere haben ähnliche Ideen wie wir, aber sie werden immer wieder durch Problematiken wie unterschiedliche IT-Fachverfahren, Personalkürzungen o. Ä. ausgebremst.

Behörden Spiegel: Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem ganzheitlichen Ansatz gemacht?

Mazanke: Stellen wir uns vor, eine Person hat eine Aufenthaltserlaubnis, sie ist Ausländerin und mit einem Deutschen verheiratet. Nach drei Jahren Aufenthalt kann die Person eine Niederlassungserlaubnis bekommen. Sie macht digital den Quick-Check für eine solche Niederlassungserlaubnis und muss angeben, ob sie noch mit ihrem Mann zusammenlebt, wie hoch

keit hat uns vorher schlicht nicht interessiert, der Vorgang lag nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Der Kunde sieht den Prozess aber natürlich ganzheitlich. Hochqualifizierte Fachkräfte, die nach Deutschland einwandern möchten, erkundigen sich schon im Visumsverfahren nach Möglichkeiten, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen oder ihre Familien nachzuholen. Visastellen müssen in der Lage sein, darüber informieren zu können. Schließlich entscheiden diese Fachkräfte bewusst, in welches Land sie ziehen möchten. Die Information, dass sie einen deutschen Pass schon nach drei oder vier Jahren bekommen können, die Greencard in den USA aber erst nach fünf Jahren, kann für sie ein Kriterium sein, sich für Deutschland zu entscheiden. Darum ist ganzheitliches Denken der Prozesse wichtig.

Behörden Spiegel: Viele Beschäftigte im LEA haben einen Migrationshintergrund. Ist das ein Vorteil im Arbeitsalltag und im Umgang mit den Kunden?

ihr Einkommen ist, ob sie Deutsch spricht etc. Der Quick-Check ergibt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind und eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden könnte.

Hier kommt der ganzheitliche Ansatz ins Spiel: Viel sinnvoller ist es für sie in diesem Fall, einen Einbürgerungsantrag zu stellen. Nach § 9 Staatsangehörigkeitsgesetz kann eine Person, die mit einem Deutschen verheiratet ist, nach drei Jahren den deutschen Pass bekommen und braucht zuvor keine Niederlassungserlaubnis mehr. Die Behörde muss weniger prüfen und die Betroffene zahlt zwar etwa hundert Euro mehr, ist dann aber Deutsche, kann ihren alten Pass behalten und muss nie wieder in eine Ausländerbehörde. Wir bemerken aber immer wieder, dass diese Option den Leuten gar nicht bekannt ist. Hier beraten wir dann in das Einbürgerungsverfahren, obwohl

Mazanke: Diversität ist ein Vorteil – nicht nur in Einwanderungsbehörden, sondern überall dort, wo Teams zusammenarbeiten. Je diverser ein Team bei Alter, Geschlecht, Einstellungen etc. ist, desto resilienter und effizienter ist es. Wir als Einwanderungsbehörde des Landes Berlin bilden auch auf der Beschäftigtenseite die Stadtgesellschaft Berlin ab. Insgesamt liegt der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei 34 Prozent. Von den Mitarbeitenden unter 29 Jahren haben 69 Prozent einen Migrationshintergrund, das sind elf Prozent über dem Durchschnitt der Berliner Stadtbevölkerung. Ein junger Sachbearbeiter mit Migrationshintergrund kann sich oft noch gut daran erinnern, wie es sich anfühlt, als dolmetschendes Kind mit den Eltern in einer Behörde zu sein – vor einem angstbehafteten Termin. Das birgt viele Chancen. Die Beschäftigten bringen häufig interkulturelle Kompetenzen mit in die Behörde, genau wie Sprachkenntnisse, die sonst mit Dolmetscherleistungen teuer eingekauft werden müs-

Der Hauptstandort des Landesamtes für Einwanderung befindet sich am Friedrich-Krause-Ufer in Berlin-Mitte, Ortsteil Tiergarten. Foto: BS/LEA Berlin

die Kundin diesen Antrag noch gar nicht gestellt hat. An solchen Stellen zeigen sich Brüche im System und damit das Problem beim Kästchen-Denken. Erst als wir für Einbürgerung zuständig geworden sind, ist uns diese Situation bewusst geworden. Die Möglich-

sen. Außerdem verfügen sie über ein hohes Maß an Flexibilität, um sich auch auf neue rechtliche Dinge einzustellen. Wenn man uns also Ausländerbehörde nennen möchte, dann lege ich Wert darauf, zu sagen: Wir sind Ausländerbehörde auf beiden Seiten des Tresens.

Die Finanzierung einer unabhängigen Zeitung für den Öffentlichen Dienst erfolgte ausschließlich aus den privaten Finanzmitteln der Gründer. In vier Jahrzehnten hat sich aus dieser kleinen Unternehmensgründung die Behörden Spiegel Gruppe entwickelt, die als Kernmarke weiterhin die Zeitschrift Behörden Spiegel und den Berliner Behörden Spiegel herausgibt. Heute hat die Zeitschrift eine geprüfte Auflage von 101.000 Exemplaren. Neben dem Behörden Spiegel erscheinen fünf digitale Newsletter, die das Print-Produkt flankieren. Über die zahlreichen Seminare und Webinare, eine Vielzahl von europäischen, nationalen und regionalen Kongressen – über die an anderer Stelle in dieser Sonderausgabe berichtet wird – ist der Behörden Spiegel heute ein fester Bestandteil der deutschen Presselandschaft.

Warum der Öffentliche Dienst?

Warum ergab es Sinn, eine unabhängige Zeitschrift für den Öffentlichen Dienst ins Leben zu rufen?

Die Gründer waren der Ansicht, es fehle eine unabhängige Stimme, die die Notwendigkeit und Attraktivität des Dienstes im Staat und für den Staat in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt – genauer gesagt für Staat und Kommunen. Es gab und es gibt nach wie vor zahlreiche Magazine und Zeitschriften, die sich mit dem Öffentlichen Dienst beschäftigen, doch immer aus einer interessensgeleiteten Sicht auf die Dinge, seien es Gewerkschaften, Behörden oder Ministerien selbst – dazugekommen sind noch Publikationen von NGOs. In fast 500 Ausgaben hat der Behörden Spiegel immer das Gesamtinteresse der staatlichen Verwaltung, wie auch ihrer Beschäftigten im Blickfeld behalten. Warum es gut ist, Sinn ergibt und eine hohe Verpflichtung für das Allgemeingut erfordert, Finanzbeamtin und Finanzbeamte, Soldatin und Soldat, Försterin und Förster, Diplomatin und Diplomat, Justizvollzugsangestellte oder Rechnungsprüferin und Rechnungsprüfer zu sein – auf diese Fragen fand die Leserschaft im Behörden Spiegel immer positive und bestätigende Antworten. Doch neben dieser Bejahung gab es auch positive Kritik, vor allem dann, wenn Leitungen von Behörden und Ministerien parteiliche Fehlentwicklungen zu verantworten

(BS/Uwe Proll) Am 15. April 1985 erfolgte der Eintrag der ProPress Verlagsgesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichtes Bonn, bereits am 16. April – also einen Tag später – stand ein LKW mit 20.000 Exemplaren des Bonner Behörden Spiegel bereit zur Verteilung. Heute würde dies sicherlich als Start Up bezeichnet werden, zumindest war das Risiko für die Beteiligten groß.

Jeden Monat rollen tausende Ausgaben des Behörden Spiegel über die Druckerpresse und finden ihren Weg zu den Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. Foto: BS/Rudolf

hatten oder das Gesamtinteresse der Beschäftigten unberücksichtigt ließen. Der Behörden Spiegel als Zeitschrift und seine begleitenden Veranstaltungen entwickelten sich daneben zu einer fachlichen Plattform, die in zahlreichen Fachgebieten zur unentbehrlichen Quelle wurde.

Ein gesamtdeutsches Produkt Der Behörden Spiegel – nun im 41. Jahrgang – ist selbst ein Stück Zeitgeschichte geworden. Nur zwei geschichtliche Zeitmarken seien hier kurz erwähnt. Da ist zum einen die deutsche Wiedervereinigung, der Fall der Mauer und in Folge der Parlaments- und Regierungsumzug. Der damalige Postminister der DDR, Klaus Wolf (CDU), erteilte dem ProPress Verlag die Lizenz für eine eigene Ausgabe im Bezirk Berl-

lin und eine zweite Lizenz für alle anderen Bezirke der DDR. In diesen Ausgaben beschäftigte sich der Behörden Spiegel mit zentralen Fragen des Öffentlichen Dienstes. Welche Rechte hat ein öffentlich Bediensteter? Wie werde ich verbeamtet? Wie ist ein Soldat versichert? Was ist Beihilfe? Der Informationsbedarf in den fünf neuen Bundesländern war unerschöpflich. Schon 1987 erhielt der Behörden Spiegel in West-Berlin ein eigenes Büro, das später der Nukleus für den zweiten, parallelen Verlagssitz in der neuen Bundeshauptstadt wurde. Der Behörden Spiegel organisierte sechs Berliner Immobilienbörsen in Bonn und drei Bonner Immobilienbörsen in Berlin für die Beschäftigten, die von der Spree an den Rhein oder umgekehrt mit ihrer Dienststelle umziehen mussten. Neben Immobi-

lienangeboten gab es Informationen der Schul- und Kulturverwaltung, der Polizei und zum Nahverkehr in der neuen Heimat.

Ein Sprung ins Digitale Neben vielen weiteren krisenhaften und ökonomischen Phasen, die den Behörden Spiegel nicht nur redaktionell beschäftigten, sondern auch organisatorisch selbst herausforderten, ist unzweifelhaft die Pandemie zu nennen. Corona änderte alles. Zum einen wurde die gesamte Zeitungserstellung in Küche und Wohnzimmer der Beschäftigten verlegt. Zum anderen konnten mit dem nationalen Lockdown 2020 von einem auf den anderen Tag keine Seminare und keine Kongresse mehr stattfinden. Aufgrund der stabilen finanziellen Lage des Verlages konnte sich die-

ser auf eine bis dahin nicht geahnte Reise in die digitale Transformation begeben. Aus Seminaren wurden Webinare und aus Kongressen Online–Veranstaltungen. Der Behörden Spiegel richtete an seinen beiden Standorten Berlin und Bonn jeweils ein virtuelles TV-Studio ein und transformierte seine Inhalte in digitale Angebote. Hinzu kamen neue Formate wie Podcasts und ein E-Journal. Aber auch neue Kolleginnen und Kollegen, Kamera, Ton und Videobearbeitung.

Auch in dieser Phase galt es nicht nur, die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in der Wichtigkeit und Richtigkeit ihres Tuns zu bestätigen, sondern auch frühzeitig kritisch, die sich allzu häufig widersprechenden Allgemeinverfügungen zu hinterfragen. Es war eine Zeit, in welcher der Öffentliche Dienst vieles gut und schnell geregelt hat, doch an vielen Stellen auch zu Übertreibungen neigte, die bis dato noch nicht aufgearbeitet sind und auch im Öffentlichen Dienst selbst Zweifel am eigenen Tun hinterlassen haben.

Die Herausforderungen nehmen nicht ab