Auch Behörden sind längst in den Sozialen Medien unterwegs. Sie informieren, zeigen Gesicht und treten in den direkten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Wer hier mutig vorangeht, kann Vertrauen schaffen und die Verwaltung erlebbar machen. Doch wie gelingt ein professioneller und überzeugender Auftritt im Netz?

Mehr dazu auf den Schwerpunktseiten dieser Ausgabe.

Initiative will Recht von Beginn an digital (BS/Anna Ströbele) if (wohnflaeche<=100) { buergerkonto++; } – so könnte ein Gesetz aussehen, das direkt als Software ausführbar ist. Das ist die Vision der Initiative „Law as Code“. Das Team der SPRIND verspricht sich davon Effizienzgewinne und eine einheitliche Anwendung von Gesetzen. Doch wie realitisch ist dieser Systemwandel?

Spätestens seit der Einführung des Digitalchecks auf Bundesebene im Jahr 2023 ist vielen das Ziel digitaltauglicher Gesetze bekannt. Gemeint ist, dass Recht auch in der digitalen Verwaltungspraxis funktionieren muss, nicht nur in der analogen. Die Initiative „Law as Code“ der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) möchte hingegen noch einen Schritt weitergehen: Sie schlägt vor, Gesetze nicht erst analog als Fließtexte zu verabschieden und im Nachhinein aufwendig zu digitalisieren, sondern sie von Anfang an zusätzlich als Code zu entwerfen und bereitzustellen.

Davon erhofft sich die Initiative mehr Effizienz und Standardisierung. Ein Beispiel ist das Lohnsteuergesetz: Würde seine nächste Änderung nicht nur als juristischer Text, sondern auch als ausführbarer Code veröffentlicht, könnten Unternehmen diesen direkt in ihre jeweiligen Steuerprogramme übernehmen. So würden sie sich die ‚Übersetzung’ des Gesetzestextes in Software sparen, die in der derzeitigen Praxis jeder Anwender für sich erledigt. Das hat unterschiedliche Ergebnisse und damit nicht miteinander interoperable Programme zur Folge.

Adressfeld

Und es gibt noch einen weiteren Aspekt – die Transparenz. „Das Recht ist heute ein Expertentool geworden – kaum ein Bürger liest Gesetzestexte und hat dazu Zugang“, meint Dr. Hakke Hansen , der die Initiative der SPRIND leitet. Das digitalisierte Recht könnte das ändern, so die Vision. Bürgerinnen und Bürger könnten nachvollziehen, welche Regeln wann angewendet werden –in klar strukturierter, verständlicher Form. Auch die künftige Automatisierung, für

die das maschinenlesbare Recht die Basis darstelle, solle keineswegs eine Blackbox sein, erklärt sein Kollege Jörg Resch

Revolution erproben

Diesen innovativen Weg in der Gesetzgebung zu gehen, ist eine politische Entscheidung, weiß das Team der SPRIND, welches für die Initiative rege Unterstützung erhält. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus etwa ist der Meinung, dass das Konzept von „Law as Code“ einer „Revolution unseres Rechtswesens“ gleichkomme –und diese hält er für dringend nötig. Er plädiert dafür, zeitnah Pilotprojekte zu starten, um das aus seiner Sicht „vielversprechende Konzept“ möglichst viel in der Praxis zu erproben und daraus zu lernen. Dies sollte auch ohne gesetzliche Grundlage möglich sein. In Frankreich und Estland würden indes bereits erste prototypische Anwendungen für maschinenlesbare Rechtsnormen entwickelt und auch die EU-Kommission verfolge vergleichbare Ziele, sagt Alisha Andert, Vorstandsvorsitzende des Legal Tech Verbands. Das zeige, dass „die Vision einer maschinenlesbaren und damit digitaltauglichen Gesetzgebung längst keine Utopie mehr“ sei. Für ihre Umsetzung brauche es neben Pilotprojekten auch standardisierte Modelle, Überzeugungsarbeit, Aus- und Wei-

terbildung in der Legistik (Gesetzgebungslehre) sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen Juristen, Informatikern und Fachleuten aus der Verwaltung, beispielsweise in Normlaboren. Die neue Bundesregierung scheint zumindest Schritte in diese Richtung gehen zu wollen. Im Koalitionsvertrag sind Praxistauglichkeitstests, die Visualisierung von Strukturen und Prozessen sowie die digitale Umsetzung festgeschrieben. Erst kürzlich kündigte der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Dr. Karsten Wildberger (CDU), an, die Frühphasen von Gesetzen „besser nutzen“ zu wollen, etwa mithilfe von Reallaboren und dem „Mut zum Neudenken“. Sein Haus ist für die „bessere Rechtssetzung“ verantwortlich. Und auch der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium, Philipp Amthor (CDU) findet die Idee „super“, jedoch müssten erst einmal Standards gesetzt und Medienbrüche abgebaut werden, zum Beispiel durch die Registermodernisierung. Inwiefern „Law as Code“ Realität werden kann, wird sich in den kommenden Jahren und durch erste Pilotprojekte zeigen. Bis dahin lädt die Initiative alle relevanten Akteure dazu ein, sich aktiv einzubringen. Der Anspruch der SPRIND ist es schließlich, mit ihren Innovationen „den größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen“ zu erzielen.

Auf dem Prüfstand

Der DEMO-Kommunalkongress bot neben Perspektiven zur Sozialdemokratie auch eine Einstimmung auf die Kommunalwahlen in NRW. Seite 13

Wärme planen

Die Wärmeplanung ist der schlafende Riese des Klimaschutzes in Deutschland, den viele Kommunen noch wecken müssen. Seite 19

Mehr als Realität

AR und VR bieten große Potenziale für die Streitkräfte. In der Bundeswehr setzt man die Technik vornehmlich zur Ausbildung ein. Seite 36

Bedarfsmeldung

Schwerpunktthema der Ausgabe #Amt

Übersetzungsarbeit im Netz

Barrierefreie Social Media Posts

Demokratie braucht Vertrauen

Wie Verwaltung handlungsfähig und bürgernah bleibt

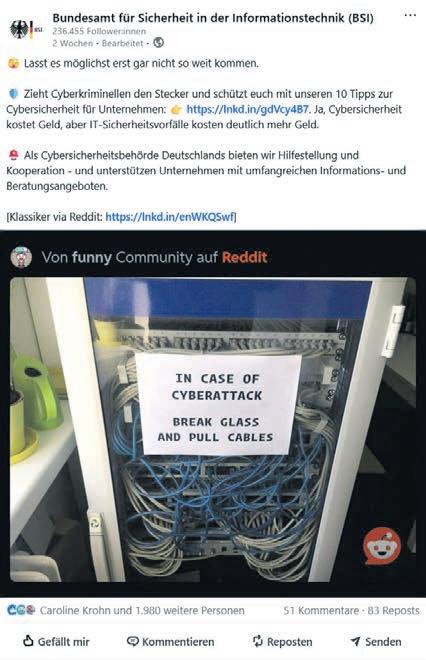

ChatGPT-Actionfigur des BSI

Cyber Security auf Social Media ist Talentanwerbung und Trendverfolgung

Blaulicht im Netz

Ohne Social Media geht es für die Polizei nicht mehr

BS/BWI

BS/Hoffmann unter Verwendung von thebeststocker, stock.adobe.com

Impressum

Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH.

Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll

Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt

Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Moschinski

Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon

Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch

Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser

Digitaler Staat Christian Brecht, Paul Schubert, Frederik Steinhage, Anna Ströbele, Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky

Sonderkorrespondenten BOS Gerd Lehmann

Online-Redaktion Tanja Klement

Parlamentsredaktion Berlin

Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10

Zentraler Kontakt

53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57

Tel. 0228/970 97-0

Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41

Tel. 030/55 74 12-0

Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch

Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch Layout Fabienne Besold, Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, André Offenhammer Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn

Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau Herausgeber- und Programmbeirat Uwe Proll (Vorsitz)

Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)

Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent

Für Bezugsänderungen:

Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „#Amt“ handelt.

Kommentare

(BS) Ob beim Future Combat Air System (FCAS) oder dem Main Ground Combat System (MGCS): Die großen europäischen Rüstungsprojekte setzen auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI). Das wirft ethische Fragen auf. Eine plumpe Verweigerungshaltung wird die Welt aber nicht vom KI-unterstützten Waffengebrauch abhalten. Nicht nur technisch soll das FCAS maßgebend sein – auch bei der Frage, wie KI ethisch in Waffensysteme integriert werden kann, gibt sich das Entwicklungsteam avantgardistisch. Die FCAS-Entwickler verfügen über ein Gremium, in dem die ethischen Grundregeln für den Einsatz von KI im Kampfjet transdiziplinär erörtert werden. Denn klar ist: Ohne den Einsatz neuer Technologien ist FCAS und andere Waffensysteme nicht konkurrenzfähig. Die Intelligenz aus dem Computerchip ist längst Realität. Wer sich militärischer KI verweigert, ist nicht nur waffenlos in der Offensive. Auch die Verteidigung ist ohne computergestützte Intelligen künftig nicht denkbar. Moderne Sensorik erzeugt Datenmengen, die ein Mensch ohne automatisierte digitale Unterstützung nicht mehr bewältigen kann. Hinzu kommt: Ein konsequentes Nein Deutschlands und der EU wird andere Staaten nicht davon abhalten, ihre militärische KI-Aufrüstung voranzutreiben. Rüstungsaktivitäten weltweit nehmen zu –mit Fokus auf technologischer Innovation. Die USA und China füh-

ren diese Entwicklung an. Zudem zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass eine orthodoxe Debatte in Deutschland nicht zu einer friedlicheren Welt beiträgt. Die Kontroverse um die Beschaffung (bewaffneter) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – umgangssprachlich Drohnen genannt – in der Bundesrepublik tobte über Jahre. Unbeeindruckt davon wurden UAV in Bergkarabach und in der Ukraine zum kriegsentscheidenden Wirkmittel. Den Status quo haben andere gesetzt. Deutschland rüstet jetzt nach.

Europa muss seine KI-Kompetenzen ausbauen. Mit dem Konzept des human-in-the-loop – der Idee, Aufklärung und Datengenerierung teilautomatisiert durchzuführen und so den Menschen zu Entscheidungen zu befähigen – bestehen bereits Ansätze für ethisch vertretbare und militärisch leistungsfähige KI-Anwendungen.

Zudem gilt: Die EU kann sich aus einer Position technologischer Teilhabe weit wirksamer in Abrüstungs- und Regulierungsverhandlungen einbringen. Nur wer über valide Fähigkeiten und eine klare Haltung verfügt, kann am Verhandlungstisch Alternativen aufzeigen und seine Position glaubhaft vertreten. Die EU muss ihre Technologie und Ethik weiterentwickeln, damit der Human-in-the-loop nicht nur aus dem Weißen Haus oder aus in Peking steuert.

(BS) Die Erwartungen an die Ergebnisse der Initiative „Handlungsfähiger Staat“ waren groß. Immerhin waren Vertreter der Initiative auch an den Koalitionsverhandlungen beteiligt und hatten die Chance, einen möglichen Umbau in den kommenden Jahren mitzugestalten. Da liegt zugleich ein Teil des Problems. Während der Abschlussbericht der Initiative viele Herausforderungen, die einem handlungsfähigen Staat im Weg stehen, analysiert und benennt, fehlt es an neuen Lösungsansätzen.

von Sven Rudolf

Die Idee bürokratiearmer Gesetze ist keine Neuerung und auch konkretere Vorschläge, wie das Abschaffen von Aufbewahrungsfristen, wurden bereits häufiger eingebracht, teilweise sogar umgesetzt so zuletzt im Bürokratieabbaugesetz IV. Beim Überfliegen des 150 Seiten langen Abschlussberichts findet der Lesende dafür

jedes erdenkliche „Buzzword“, das mit Staatsmoderniserung in Verbindung gebracht werden kann. Solche Schlagwörter helfen aber nicht dabei, den deutschen Staat tatsächlich handlungsfähiger zu gestalten. Wie der Abschlussbericht selbst darlegt, ist es nicht die eine Idee, die den Staat verändert, sondern die „Atemluft für Reformer“, die geschaffen werden muss. Ein Punkt, auf den die nun beendete Initiative keinen Einfluss mehr haben wird. Der Umstand weckt Zweifel, was es bringt, wenn über 50 Expertinnen und Experten bekannte Probleme und ebenso im Raum stehende Lösungen aufzeigen. Es wäre besser gewesen, wenn Thomas de Maizière und Peer Steinbrück schon in ihrer politisch aktiven Zeit Weichen für einen handlungsfähigen Staat gestellt hätten. So liest sich der Abschlussbericht wie Buhrufe von den eigentlichen Zuschauerrängen, die ihr Team kritisieren, obwohl sie es selbst nicht besser hätten umsetzen können.

Um eine gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen am Arbeitsleben zu ermöglichen, braucht es zunächst einmal eines: ein Bewusstsein für die Thematik. Wer Ungleichheiten nicht als solche wahrnimmt, versteht das Problem nicht. Wer Maßnahmen für mehr Gleichstellung nicht kennt, kann sie nicht in Anspruch nehmen. Hier setzt Diana Reimann an. Die Gleichstellungsbeauftragte beim Bundesverwaltungsamt (BVA) bietet Weiterbildungen und Führungstrainings zu verschiedenen Themen an, um mit den Beschäftigten aller Standorte und Ebenen im Gespräch zu bleiben. Zudem nutzt sie Personalversammlungen oder andere Veranstaltungen, bei denen viele Beschäftigte zusammenkommen, um dem Thema Gleichstellung eine Bühne zu geben. „Wir brauchen verschiedene Formate, um die Menschen zu erreichen“, erklärt sie. „Soziale Medien und das Intranet reichen da nicht aus.“

Pragmatisch ans Ziel

Echte Gleichstellung geht nur gemeinsam

(BS/Ann Kathrin Herweg) Der Öffentliche Dienst ist weiblich – zumindest auf den ersten Blick, denn die Mehrheit der Beschäftigten sind Frauen. Aber der Schein trügt: In den Führungsebenen ist Gleichstellung z. B. noch längst nicht angekommen. Nicht, weil Frauen weniger motiviert oder qualifiziert sind als die männlichen Kollegen, sondern weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Doch die lassen sich ändern.

Karriere bei der Feuerwehr entschieden, hänge u. a. auch damit zusammen, wie das Berufsbild in der Gesellschaft wahrgenommen werde, betont der Gleichstellungsbeauftragte. Hier sei auch die mediale Darstellung des Feuerwehr-Berufs ein Problem – überzeichnete Bilder in Actionfilmen genau wie Kinderserien mit stereotypen Rollenbildern. Er appelliert an alle Frauen, sich von solchen Darstellungen und nicht abschrecken zu lassen und den Beruf auszuüben, den sie sich wünschen. Grundlagen schaffen

Das BVA hat eine ganze Reihe von Projekten in Leben gerufen, um Gleichstellung im Arbeitsalltag zu fördern. Darunter auch die sogenannten Eltern- und Pflege-Guides, die Wissen zum Thema Care-Arbeit bündeln und bei verschiedensten Fragen unterstützen. Care-Arbeit wird nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet. Lässt die sich nicht mit dem Arbeitsalltag zusammenbringen, ist es vielen Frauen schlicht nicht möglich, einen Beruf auszuüben. Neben den Beratungsangeboten gibt es im BVA eine Vielzahl an flexiblen Arbeitszeitmodellen und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten. „Diese Angebote werden gern genutzt, denn sie spiegeln das reale Leben wider“, so Reimann. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass pragmatische Lösungen oft am besten sind und am stärksten auf Zustimmung treffen. „Manchmal muss man einfach loslaufen und ggf. feststellen, dass eine Idee zu utopisch ist“, sagt sie. Nachbessern und anpassen könne man immer noch. Wichtig seien dabei ein gutes Vertrauensverhältnis zur Behördenleitung und die Verbindlichkeit, einzuhalten, was angekündigt wurde.

Die Erwartungen der Bevölkerung an staatliche Kommunikation haben sich verändert. Gerade jüngere Zielgruppen informieren sich kaum noch über klassische Kanäle, sondern über Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube. Wer hier nicht sichtbar ist, wird schnell übersehen. Für Behörden bedeutet das: Wer Vertrauen aufbauen, Informationen streuen oder Verständnis für politische Entscheidungen schaffen will, muss dort präsent sein, wo die Menschen sich aufhalten – auch in digitalen Räumen.

Kommunikation mit Mehrwert

Doch Reichweite allein ist kein Selbstzweck. Social Media kann wesentlich mehr: Krisenkommunikation in Echtzeit, Einblick in Verwaltungsprozesse, Bürgernähe durch authentische Kommunikation oder das Aufbrechen von Vorurteilen gegenüber Behörden – die Chancen sind vielfältig. Voraussetzung ist allerdings ein klares Konzept und die Bereitschaft, sich auf den Charakter der jeweiligen Plattform einzulassen.

Interessen verstehen und ernst nehmen

Zielgruppengerechte Kommunikation beginnt mit dem Verständnis dafür, wen man eigentlich erreichen will. Junge Menschen auf Instagram erwarten andere Inhalte als Berufstätige auf LinkedIn. Facebook lebt von Service-Themen, TikTok vom Unterhaltungsgrad.

Deshalb gilt: Je besser die Kommunikationsabteilung die Lebensrealitäten, Fragen und medialen Vorlieben ihrer Zielgruppen kennt, desto gezielter kann sie Inhalte gestalten, die auch wahrgenommen und geschätzt werden. Dafür braucht es

Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen, Aufklärungsarbeit leisten und, wenn nötig, das System hinterfragen, um ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern zu erreichen.

Foto: BS/Jacob Lund, stock.adobe.com

Mit Sichtbarkeit Es brauche viel Entwicklung, Veränderungsbereitschaft und den Mut, Altbewährtes zu hinterfragen oder zu überarbeiten, erklärt Chris-

tian Theierl, Gleichstellungsbeauftragter der Feuerwehr Hamburg. Dass sich das lohnen kann, macht er an einem Beispiel deutlich: Die Feuerwehr Hamburg hat in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln ihren herausfordernden Sporttest überprüft. Dabei wurden Übungen identifiziert, die anatomisch für Frauen schwieriger zu leisten waren. Um gerechte Einstellungsvoraussetzungen zu schaffen, habe man den Test verändert, berichtet Theierl Statt mit Klimmzügen müssten die Bewerberinnen und Bewerber sich nun beispielsweise beim Beugehang beweisen – einer Übung, die beide

Geschlechter gleichermaßen gut absolvieren können. Gerade die Feuerwehr gilt für einige Menschen nach wie vor als Männerdomäne – zu Unrecht. „Es gibt ganz viele Frauen in der Feuerwehr, man sieht sie nur manchmal nicht“, so Theierl. Auch weil sie in der schweren Montur oft nicht als Frauen zu erkennen seien. „Einen Aufdruck Zugführerin gibt es für die Uniform gar nicht“, erklärt er. „Wir arbeiten daran, Verbesserung herzustellen und mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Feuerwehr zu schaffen.“ Denn dass junge Frauen sich wohlmöglich nicht für eine

Wie zielgruppengerechte Kommunikation auf Social Media gelingt

(BS/Julia Binder) Die Kommunikation öffentlicher Institutionen verändert sich rasant. Spätestens seit der letzten Bundestagswahl erkennen immer mehr Behörden und Verwaltungen Social Media als wertvolles Instrument der Öffentlichkeitsarbeit an. Doch wie gelingt der Spagat zwischen seriösem Auftreten und einer ansprechenden, nahbaren Kommunikation? Wie erreichen Behörden ihre Zielgruppen wirklich – und wie gehen sie mit Gegenwind um?

Soziale Medien sind für Behörden mittlerweile der Schlüssel, um vielfältige Zielgruppen zu erreichen. Die Voraussetzung dafür sind eine passende Organisationskultur und ausreichende Ressourcen.

Datenanalyse, Feedbackkultur –und definitiv auch den Mut, Dinge auszuprobieren.

Zwischen Unterhaltungswert und Seriosität

Eine der größten Herausforderungen für Behörden auf Social Media ist die Tonalität: Wie locker darf, wie sachlich muss man kommunizieren? Die gute Nachricht: Authentizität schlägt Perfektion. Bürgerinnen und Bürger erwarten heute nicht mehr nur Informationen, sondern auch Persönlichkeit. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass jede Behörde plötzlich Memes posten oder TikTok-Tänze aufführen muss. Der Schlüssel liegt in der

Balance: Inhalte dürfen durchaus unterhaltsam sein, solange sie zum Absender passen. Ein augenzwinkernder Kommentar zur Arbeit im Ordnungsamt kann Nähe schaffen –solange er sachlich fundiert bleibt. Wichtig ist, die jeweilige Plattform ernst zu nehmen, ohne sich zu verbiegen.

Vertrauen aufbauen durch Krisenfestigkeit

Doch nicht jeder Beitrag wird mit positiven Kommentaren belohnt. Gerade in Sozialen Netzwerken sind Gegenwind und Kritik keine Seltenheit – ob wegen missverständlicher Formulierungen, politischer Entscheidungen oder schlicht schlech-

ter Erfahrungen einzelner Bürgerinnen und Bürger. Wichtig ist, nicht in Abwehrhaltung zu verfallen. Ein souveräner Umgang mit Kritik zeigt Größe – und trägt zur Vertrauensbildung bei. Wer sachlich, freundlich und transparent reagiert, statt zu löschen oder zu ignorieren, gewinnt langfristig. Auch das Eingestehen von Fehlern kann glaubwürdig wirken: „Wir haben dazugelernt, danke für den Hinweis“ – solche Sätze zeigen, dass eine Behörde nicht nur sendet, sondern auch zuhört. Misserfolge gehören in der digitalen Kommunikation dazu. Nicht jeder Beitrag geht viral, manche Strategien funktionieren nicht wie geplant. Entscheidend ist, diese Erfahrungen auszuwerten und daraus zu lernen. Social Media ist kein starres Instrument, sondern ein dynamisches Feld, das ständige Anpassung und Weiterentwicklung erfordert.

Der Erfolgsfaktor Professionelle Social Media-Kommunikation ist keine Nebenaufgabe, die „irgendwer mitmacht“. Sie braucht klare Zuständigkeiten, entsprechende Budgets, Weiterbildungsangebote – und vor allem Rückhalt aus der Führungsebene. Wenn Social Media als strategisches Kommunikationsinstrument begriffen wird, können auch Verwaltungsstrukturen davon profitieren: Prozesse werden transparenter, Entscheidungen nachvollziehbarer

Julia Welford sieht auch die Politik in der Verantwortung, Gleichstellung zu fördern. „Das darf kein parteipolitisches Interesse werden, das ist ein Verfassungsauftrag“, so die Parlamentarische Beraterin für Digitalisierung, Frauen und Jugend in der bayerischen Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Der Staat müsse die nötigen gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen und verbessern. Ein interessantes Beispiel, was das bewirken könne, liefere Schweden. Hier habe es eine Zeit lang freiwillige Elternzeit für Väter gegeben. Die habe nicht dazu geführt, dass eine überwiegende Mehrheit davon Gebrauch gemacht hätte. Dann wurde Elternzeit auch für Väter verpflichtend. Das habe schließlich langfristige Wirkung auf die Rollenverteilungen in Familien entfaltet. Welford plädiert außerdem für Maßnahmen wie geschlechtersensible Berufsberatung an Schulen, dafür, dass Männer von der Politik besser angesprochen werden und aufgezeigt bekommen, dass auch sie von Gleichstellungsarbeit profitieren und dafür, dass Gleichstellungsbeauftragte mehr Unterstützung erhalten und mit ihren Anliegen in der Politik Gehör finden.

und die Verwaltung insgesamt bürgernäher.

Mut zur neuen Behördensprache Social Media bietet Behörden eine große Chance, Nähe, Transparenz und Vertrauen aufzubauen – vorausgesetzt, sie nehmen die Plattformen ernst und begegnen ihrer Zielgruppe auf Augenhöhe. Der Weg dorthin führt nicht über perfektes Marketing, sondern über authentische Kommunikation, strategisches Vorgehen und den Mut, auch mal neue Töne anzuschlagen. Dabei müssen Behörden keine Entertainer werden – aber sie sollten wissen, wie man Menschen erreicht. Zwischen Dienstsiegel und Dialog liegt eine neue Behördensprache, die sowohl seriös als auch menschlich sein darf. Wer sie beherrscht, wird gehört.

Der Nutzen liegt auf der Hand:

Das BMM trägt zu strategischen Zielen auf kommunaler und regionaler Ebene bei – zum Beispiel zur Stärkung der nachhaltigen Mobilität, zum Klimaschutz, zur Entlastung der Verkehrsinfrastruktur sowie zur Wirtschaftsförderung. Arbeitgeber profitieren zudem von einer hohen Mitarbeitendenzufriedenheit und bei der Fachkräftegewinnung und -bindung. Anlässe für ein BMM sind vielschichtig – sie reichen von der Standorterweiterung oder einem Standortwechsel über hohen Parkdruck bis hin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Mehr als eine Öko-Bilanz

Das BMM zeigt auf, wie Arbeitsund Dienstwege umweltfreundlicher, gesünder und aktiver gestaltet werden können und bindet alle relevanten Stellen beim Arbeitgeber ein. Dies führt zu einer hohen Akzeptanz der im Mobilitätsplan festgehaltenen Maßnahmen und hilft so, die ökologische Bilanz zu verbessern, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen und langfristig Kosten zu senken. Arbeitgeber profitieren von einer besseren Erreichbarkeit des Standorts für alle. Gleichzeitig kann das PkwAufkommen am Standort reduziert werden. Weitere wichtige Aspekte sind die Gewinnung und Bindung von Fachkräften sowie die Förderung der Gesundheit und Motivation der Beschäftigten. Sie selbst sparen Kosten, erreichen ihre Ziele stressfreier und erzielen durch aktive Mobilität positive Effekte für die Gesundheit.

Betriebliche Mobilität gemeinsam gestalten

(BS/Christine Breser/Heike Mühlhans) Seit mehr als zehn Jahren fördert die Region Frankfurt RheinMain erfolgreich das betriebliche Mobilitätsmanagement (BMM). Mit dem Programm „Besser zur Arbeit“ haben bereits über 150 Arbeitgeber und Hochschulen, etwa die Hälfte davon aus dem öffentlichen Sektor, mit insgesamt rund 150.000 Beschäftigten und Studierenden in ganz Hessen maßgeschneiderte Mobilitätspläne erarbeitet.

Die Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (ivm) begleitet mit „Besser zur Arbeit“ öffentliche Arbeitgeber, Unternehmen und Hochschulen auf dem Weg zu maßgeschneiderten Mobilitätskonzepten. Die Wirksamkeit des für Arbeitgeber kostenlosen Beratungsprogramms hat sich hierbei bereits in zahlreichen Unternehmen und Behörden bewiesen. In der Region Frankfurt RheinMain und Hessen haben dabei unter anderem die Verwaltungen der Städte Rüsselsheim, Lampertheim, Neu-Isenburg, Langen und Dreieich sowie die Verwaltungen des Rheingau-Taunus-Kreises, des Lahn-Dill-Kreises und des Hochtaunuskreises Mobilitätskonzepte erarbeitet und umgesetzt. Teilnehmer sind zudem das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau RheinlandPfalz, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, der Deutsche Wetterdienst als Bundesbehörde sowie die Goethe-Universität Frankfurt und die Technische Universität Darmstadt. Für ein erfolgreiches BMM ist es entscheidend, dass das Maßnahmenset auf die individuellen Ge-

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht

Eine Kolumne von Ralph Heiermann

Ein Segen können die Sozialen Medien wohl nicht sein, denn als es sie noch nicht gab, hat sie auch niemand vermisst. Für Werbezwecke und auch zur Information tat es der Internetauftritt über eine eigene Homepage. Für schnelle Mitteilungen genügte die E-Mail.

Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Natürlich gibt es weiter Homepages von Behörden, Unternehmen und auch Privaten. Hinzugekommen sind aber insbesondere Plattformen wie zunächst Facebook und später Twitter/X, Instagram und TikTok. Für den Austausch untereinander über Wichtiges und Unwichtiges gibt es diverse Messengerdienste. Unternehmen und Behörden kommen daran nicht mehr vorbei. Sie sind häufig oder sogar zum größten Teil auch dort vertreten. Für die Medien gilt das ausnahmslos. Das hat für beide Seiten, für diejenigen, die Inhalte einstellen und für die Nutzenden, Vorteile. Neue Informationen kommen schnell bei den Zielgruppen an, ohne dass diese gezielt suchen müssen. Für die öffentliche Hand ist es sogar eine Chance, sperrige Inhalte verständlich zu machen, wie Beispiele im In- und Ausland zeigen. So präsentiert der römische Bürgermeister in TikTok-Videos von Baustellen in der Stadt und schafft so Verständnis für damit zeitweise einhergehende Behinderungen. Dienen die Sozialen Medien der seriösen Information, erreichen sie viel eher die Generation der unter 35-Jährigen, die sich in erster Linie über diese Plattformen informiert. Es ist deswegen wichtig, dass nicht nur die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanäle in den

sozialen Medien präsent sind, sondern auch die öffentliche Hand.

Moderner Klatsch

Das Gefahrenpotenzial der Sozialen Medien ist enorm. Das liegt nicht nur an dem außerordentlichen Suchtpotenzial und an den Möglichkeiten gezielter Beeinflussung durch Desinformation, wie wir sie ständig erleben. Es hängt auch damit zusammen, dass früher Klatsch und Tratsch, halbgare politische Einschätzungen, Lästereien, Beschimpfungen und Ähnliches – wirklich – privat am Stammtisch, über den Gartenzaun, an der Ecke oder auf dem Markt ausgetauscht wurden. Unbedachte Äußerungen oder peinliche Selbstdarstellungen hatten meistens kein großes Publikum und waren im günstigsten Fall schnell vergessen.

Diese Zeiten sind vorbei. Das Netz vergisst nicht, die Welt schaut zu und liest mit. Das gilt für die bewusst ins Netz gestellten Beleidigungen und Hasskommentare, aber auch für solche, die auf den Plattformen gepostet werden, weil man vielleicht erst geschrieben und dann nachgedacht hat. In beiden Fällen ist es häufig eine Katastrophe für diejenigen, die betroffen sind. Sie haben nicht selten einen langen Leidensweg vor sich. Mehr Bewusstsein wäre deshalb

gebenheiten des Arbeitgebers und seiner Beschäftigten zugeschnitten ist. Es muss zu den verkehrlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen ebenso passen wie zu den finanziellen und personellen Ressourcen. Damit dies gelingt, wird ein erprobter Prozess erfolgreich eingesetzt. Grundlage für die Beratung bilden drei Analysebausteine. Den ersten Schritt stellt die Bestandsaufnahme am Standort bzw. an den Standorten dar. Ergänzt wird diese durch eine Wohnstandortanalyse, die Aufschluss darüber gibt, wie gut die Standorte mit verschiedenen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Ein dritter wichtiger Baustein ist die Befragung der Beschäftigten. Sie liefert wertvolle Einblicke in das aktuelle Mobilitätsverhalten und zeigt zugleich Potenziale für Veränderungen auf. Darüber hinaus können zusätzliche Informationen erhoben werden – etwa zur CO2-Bilanz oder zu dienstlichen Wegen.

Handlungsfelder

In der Beratung selbst werden auf Grundlage der vorangegangenen Analysen gezielt Maßnahmen entwickelt, welche die Beschäftigten bei ihrer Mobilität unterstüt-

zen. Das betriebliche Mobilitätsmanagement orientiert sich dabei an den konkreten Bedürfnissen vor Ort und bezieht alle Verkehrsmittel mit ein. Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort sowie persönliche Lebensumstände wie Kinderbetreuung, Pflegeverpflichtungen oder eingeschränkte Mobilität spielen bei der Verkehrsmittelwahl eine wichtige Rolle. Deshalb werden verschiedene Handlungsfelder betrachtet: die Förderung von Bus- und Bahnnutzung, Fahrradnutzung, Nahmobilität, Elektromobilität, effizienter Pkw-Nutzung sowie Maßnahmen im Bereich Kommunikation, Information und Organisation. Diese Handlungsfelder lassen sich mit einer Vielzahl konkreter Maßnahmen füllen. Dazu zählen zum Beispiel ein attraktives Ticketangebot wie aktuell das Deutschlandticket Job, Fahrradleasing, eine gute Fahrradinfrastruktur am Standort, Ladepunkte für E-Fahrzeuge oder Carsharing für Dienstfahrten. So kann das Maßnahmenpaket an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.

Vorbildlich mobil Ergänzend bieten die Industrie- und Handelskammern in der Region Frankfurt RheinMain in Zusammenarbeit mit der ivm das Prädikat „Vorbildlich Mobil“ an. Das Prädikat zeichnet das Engagement

der Arbeitgeber aus und schafft im Sinne einer Zielvereinbarung Verbindlichkeit für die Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen. Darüber hinaus kann das Prädikat auch bei der Fachkräftesuche und in Ausschreibungen aufgeführt werden. Das BMM entfaltet seine Wirkung jedoch nicht nur intern, sondern auch nach außen. Eine engagierte Verwaltung wird zum Vorbild für andere Arbeitgeber. Und hier kommt ein weiterer Vorteil des Programms „Besser zur Arbeit“ der ivm zum Tragen. Die das Programm begleitenden Netzwerke schaffen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den Akteuren in der Region.

Weitere Informationen unter www. BesserZurArbeit.de

Christine Breser ist Diplom-Bauingenieurin und leitet bei der Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm) den Bereich „Mobilitätsmanagement und Konzepte“. Foto: BS/ivm

Heike Mühlhans ist Diplom-Bauingenieurin mit dem Schwerpunkt Verkehrswesen und Raumplanung. Seit 2011 leitet sie als Geschäftsführerin die Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm). Foto: BS/ivm

AfD-Mitgliedschaft: Pauschalen Ausschluss wird es nicht geben

sehr hilfreich. Möchte ich das über mich lesen, was ich hier über andere schreibe?

Beweisstück Social Media

In arbeitsrechtlichen Streitigkeiten und Disziplinarverfahren spielen solche Posts und vermeintlich privaten Äußerungen in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Die Problematik der Sozialen Medien lässt sich daraus durchaus ableiten.

Die Likes und bestätigenden Kommentare zu rassistischen, beleidigenden, sexistischen Posts, Memes, Videos oder solchen mit extremistischem Inhalt sind in den vergangenen Jahren immer häufiger Gegenstand arbeitsrechtlicher Abmahnungen oder Kündigungen, im Beamtenbereich von Disziplinarverfahren, geworden. Erst recht gilt dies für entsprechende eigene Beiträge im Netz. Gefährlich sind auch die scheinbar privaten Chats, beispielsweise in der Kollegengruppe, in der man untereinander Dienste oder Fahrgemeinschaften abstimmt. Werden hier dann etwa extremistische Inhalte verbreitet oder wird über Kollegen oder Vorgesetzte in beleidigender Weise hergezogen, kann das selbst für diejenigen Gruppenmitglieder arbeitsrechtlich oder disziplinarrechtlich gefährlich werden.

Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung.

Foto: BS/privat

(BS/sr) Zunächst klang es so, als ob Rheinland-Pfalz mit seiner neuen Verwaltungsvorschrift einen Vorstoß für einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern aus dem Öffentlichen Dienst vornimmt. Doch recht schnell stellte sich heraus: Es war ein Missverständnis, ein pauschales Verbot wird es nicht geben. Damit wird noch einmal deutlich, dass eine Einzelprüfung Pflicht bleibt, wenn es um Fragen der Verfassungstreue geht.

In einer ersten Veröffentlichung des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift des Landes klang es noch nach einem pauschalen Ausschluss aller Mitglieder extremistischer Vereinigungen. Doch bereits eine Woche später kam es zu einer Klarstellung, dass nach wie vor eine Einzelfallprüfung darüber entscheidet, wer für den Dienst geeignet ist und wer nicht. Entscheidend bleibt: „Wer sich in den Dienst dieses Staates stellt, muss jederzeit loyal zur Verfassung stehen – ohne Wenn und Aber“, so der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling. Besteht eine Mitgliedschaft in einer der in der Extremismus-Liste des Landes aufgeführten Organisationen und kann aus diesem Grund die Belehrung zur Verfassungstreue nicht unterzeichnet werden, bestehen begründete Zweifel an der Verfassungstreue. Anders als es in der ersten Veröffentlichung anklang, haben die Bewerberinnen und Bewerber aber die Möglichkeit, die dadurch bestehenden Zweifel zu beseitigen.

Bekanntes Modell Rheinland-Pfalz folgt hierbei dem Ansatz Bayerns. Dort wurde, bereits im Juni die AfD in die Liste der extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen

aufgenommen, um nach Aussage der bayerischen Staatsregierung Bewerber effektiver auf ihre Verfassungstreue überprüfen zu können. Die thematische Frage, ob ein pauschaler Ausschluss aus dem Öffentlichen Dienst möglich ist, ist in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder aufgekommen und obliegt nach wie vor der Einzelfallprüfung. Dennoch hat die Einstufung von Organisationen als extremistisch Auswirkungen auf betroffene Beschäftigte im Öffentlichen Dienst.

Konsequenzen für den Status Erst nach der Einstufung der AfD als in Teilen gesichert rechtsextrem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Anfang Mai war das Thema zuletzt groß diskutiert worden. Durch eine Klage der AfDFraktion obliegt die finale Entscheidung darüber dem Bundesverfassungsgericht. Dr. Ralph Heiermann, Fachanwalt für Verwaltungs- und Arbeitsrecht, erklärte dazu auf Anfrage des Behörden Spiegel: eine Mitgliedschaft allein rechtfertige noch keinen Ausschluss, die Einzelfallprüfung bleibe entscheidend. Eine Funktionärstätigkeit oder das Liken von verfassungsfeindlichen Aussagen in den Sozialen Medien oder Ähnliches können jedoch schnell zu dienstrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.

In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen mit Behinderungen. Viele von ihnen, auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder Ältere, profitieren von barrierefreier Kommunikation.

Deshalb ist es des Anspruch des BMAS, möglichst barrierefrei und inklusiv zu kommunizieren – auf unserer Website und über SocialMedia-Kanäle wie Facebook, Instagram, X und LinkedIn. Das BMAS möchte barrierefrei kommunizieren – und ‚muss‘ es auch. Als öffentliche Institution sind Ministerien laut Paragraf 12 Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, Online-Angebote barrierefrei zu gestalten – etwa durch Untertitel in Videos, kontrastreiche Gestaltung oder einfache Sprache. Dass ein Ministerium für Soziales und Teilhabe dem nachkommt, ist selbstverständlich. Grundsätzlich gilt, Posts klar und verständlich in einfacher Sprache zu verfassen. Praktisch ist das oft herausfordernd, da die Quellen und Themen oft sehr fachlich sind. Die Kunst besteht darin, Übersetzungsarbeit zu leisten – inhaltlich und sprachlich. Oft helfen schon ein paar Grundregeln: aktiv formulieren, kurze Sätze bilden, Fremdwörter vermeiden und Fachbegriffe, wo nötig, erläutern. Sprachauswahl

Einfache Sprache kann die Redaktion eigenständig verwenden. Für Leichte Sprache sind Fachleute

Barrierefreie Social Media Posts

(BS/Bundesministerium für Arbeit und Soziales) Inklusion und Teilhabe sind zentrale Ziele für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Wichtig ist, alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zu erreichen – unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Nur wer Zugang zu Informationen hat, kann selbstbestimmt am politischen, gesellschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und entscheidend für das alltägliche Funktionieren der Demokratie.

Auch auf Sozialen Medien können Menschen schnell ausgeschlossen werden, wenn für sie kein passendes Angebot besteht. Foto: BS/Tina, stock.adobe.com

wenn Formulierungen immer weiter vereinfacht oder die Kontraste angepasst werden müssen. Wie erwähnt bekommen Videos des BMAS grundsätzlich schwarze Untertitel auf weißem Balken – möglichst in leserlichem Satz. In sehr eiligen Fällen muss jedoch die plattformeigene Untertitelung reichen – auch wenn diese nicht immer optimal alle Ansprüche an Barrierefreiheit erfüllt.

Gebärdensprache und Leichte Sprache auch in zeitkritischen Fällen bereitzustellen, ist eine besondere Herausforderung. Hier haben einzelne Ressorts schon gute Lösungen. Bessere Vernetzung und der Austausch von Best-PracticeBeispielen können hier sicher noch weiter helfen.

Nach dem Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Ende 2022 und den anschließenden Änderungen durch das sogenannte OmnibusPaket wurden große Kapitalgesellschaften mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und 50 Millionen Euro Umsatzerlösen oder 25 Millionen Euro Bilanzsumme (zuvor 250 Mitarbeitende und zwei aus drei Kriterien; die endgültige Größenordnung wird erst nach der Bekanntmachung durch die EU-Kommission verbindlich vorliegen) zu einer jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ab dem Jahr 2028 über das Geschäftsjahr 2027 im Lagebericht verpflichtet.

nötig. Leichte Sprache wurde speziell für Menschen mit Behinderungen entwickelt, zum Beispiel für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie folgt klaren Regeln und ist noch stärker vereinfacht als Einfache Sprache. Auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten profitieren von Leichter Sprache. Wer sich hier gerne belesen möchte, findet weiterführende Informationen im Ratgeber Leichte Sprache. Beim Verwenden von Hashtags achtet das BMAS darauf, Großbuchstaben für jedes Wort und jede Abkürzung zu verwenden. Das trägt zur besseren Lesbarkeit bei. Grafiken haben ausreichende Farbkontraste und möglichst lesbare Schriftarten und -größen, um

Menschen mit Sehbehinderung zu erreichen. Bei Vordergrund und Hintergrundfarbe, etwa bei Schrift auf Farbfläche oder Bildern, muss der Kontrastwert ausreichend hoch sein. Entsprechend setzt das BMAS eher Volltonfarben als Pastelltöne ein. Mithilfe einfacher Tools lassen sich die Kontraste im Gestaltungsprozess schnell und unkompliziert überprüfen.

Barrierefreies Bewegtbild Grafiken und Fotos erhalten ergänzend Bildbeschreibungen, die via Screenreader lesbar sind. Videos der Ministerin laufen meist mit Untertiteln. Diese sind hilfreich für gehörlose Interessierte – und auch Nutzer am Smartphone, die ohne Ton zuschauen, können den Inhalt erfassen.

Teile der Videos werden auch in Gebärdensprache übersetzt und im Splitscreen veröffentlicht. Die Bildschirmfläche wird in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt, um mehrere Ansichten parallel anzuzeigen. Manchmal stößt die Übersetzungsarbeit bei Fachbegriffen an Grenzen. Auch bei Eigennamen oder den Titeln von Gesetzen und Verordnungen sind die Möglichkeiten begrenzt. Zwar lässt sich das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Lieferkettengesetz kürzen. Die SozialversicherungsrechengrößenVerordnung hingegen lässt sich schwer vereinfachen.

Inklusion im Zeitfaktor Oft spielt der Faktor Zeit eine erhebliche Rolle: Was einfach aussieht ist manchmal langwierig,

Frankfurter Modell zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

(BS/Lars Scheider) Im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfassen Unternehmen Informationen und Daten über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (z. B. Energieverbrauch, Ausstoß von Treibhausgas-Emissionen, Gleichstellung) und geben Auskunft über Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeitsaspekte bzw. die Auswirkungen von Klimarisiken auf ein Unternehmen.

Freiwillig berichten Für alle Unternehmen und Organisationen, die nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht (CSRD) fallen, wurde auf EU-Ebene der Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed Small and Medium sized Enterprises (VSME; Freiwilliger Nachhaltigkeitsberichtsstandard für nicht börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen) entwickelt. Dieser freiwillige KMUStandard unterstützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen dabei, Berichtsanforderungen von z. B. Banken, Versicherungen und Geschäftspartnern pragmatisch und einfach zu erfüllen. Der VSME-Standard ist im Vergleich zu den ESRS deutlich reduziert und enthält ein Basis- sowie ein umfassendes Modul. Im Basismodul werden grundlegende Informationen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eingefordert (z. B. THG-Emissionen, Personal, Arbeitssicherheit), im umfassenden Modul wird u. a. auch zu Klimazielen und -risiken des Unternehmens berichtet. Darüber hinaus gibt es dann noch ein Erweiterungsmodul, sodass auch eine vertiefte Betrachtung möglich ist. Seit der Neufassung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) im Februar 2023 hat das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nach dem Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) im Februar 2022 wurden große Kapitalgesellschaften zu einer jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) im Lagebericht verpflichtet. Durch den ersten Teil des sogenannten Omnibus-Pakets wurde der Startzeitpunkt um zwei Jahre nach hinten verschoben (Berichtspflicht ab dem Jahr 2028 über das Geschäftsjahr 2027). Für alle Unternehmen und Organisationen, die nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht fallen, wurde auf EU-

Ebene der Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) entwickelt. Dieser freiwillige KMU-Standard unterstützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen dabei, Berichtsanforderungen von z. B. Banken, Versicherungen und Geschäftspartnern pragmatisch und einfach zu erfüllen.

Reduzierter Aufwand

Der VSME-Standard ist im Vergleich zu den ESRS deutlich reduziert und enthält ein Basis- sowie ein umfassendes Modul. Im Basismodul werden grundlegende Informationen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eingefordert (z. B. THG-Emissionen, Personal, Arbeitssicherheit), im umfassenden Modul wird u. a. auch zu Klimazielen und -risiken des Unternehmens berichtet. Um die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand zu erfüllen sowie einen besseren Überblick der Nachhaltigkeitsleistung der städtischen Mehrheitsbeteiligungen zu erhalten, soll auch für Unternehmen, die nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, eine jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Grundlage der VSME eingeführt werden.

Im Entwurf des PCGK der Stadt Frankfurt am Main (Teil D; ‚Transparenz für Bürgernähe und Vertrauen in öffentliche Institutionen‘) werden die Beteiligungsunternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main, die nicht unter die CSRD fallen, verpflichtet einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Vorgaben des Basismodul des VSME mit grundlegenden Informationen zu Umwelt, Soziales und Governance zu erstellen.

Integration in Unternehmensstrategie

Die Plattformen entwickeln sich stetig weiter. Als das BMAS mit Social Media angefangen hat, gab es einige Funktionalitäten noch nicht, etwa eine automatische Untertitelung. Ebenso bieten heutige Smartphones bereits Tools wie Screenreader, die eine Teilhabe an digitaler und Social-Media-Kommunikation ermöglichen bzw. vereinfachen. Auch lassen sich Texte übersetzen und Schriften vergrößern. Seit Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes im Juni 2025 gilt: Smartphones und Tablets müssen Funktionen enthalten, die Menschen mit Sehbehinderungen eine barrierefreie Kommunikation ermöglichen. Zum Thema Barrierefreiheit sind Verbände wie der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. oder auch das Team von #BarrierefreiPosten gut ansprechbar. Auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ( www. bundesfachstelle-barrierefreiheit. de) kann bei Fragen weiterhelfen. Die beim BMAS angesiedelte Bundesinitiative Barrierefreiheit (www. deutschland-barrierefrei.de), macht deutlich: Barrierefreiheit ist eine Querschnittsaufgabe und ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag.

Der Bericht soll jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses veröffentlicht werden. Eine externe Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist dazu nicht vorgesehen. Eine formale Prüfung durch den Deutschen Nachhaltigkeitskodex wird empfohlen. Dies ist für die Beteiligungsunternehmen kostenfrei. Der Aufwand für die Beteiligungsunternehmen für die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts (VSME-Basismodul) wird auf ca. 22 – 30 Personentage geschätzt und ist somit sehr überschaubar. Nach der ersten Berichterstattung im Sommer 2026 (auf Basis JA 2025), soll dann von den Beteiligungsunternehmen geprüft werden, ob die Berichterstattung auf das umfassende VSME-Modul (sog. Comprehensivemodul mit detaillierteren Informationen zu Umwelt, Soziales und Governance) ausgeweitet werden kann und dem Aufsichtsrat im Herbst 2026 zur Entscheidung vorgelegt werden. Dadurch soll die Diskussion im Aufsichtsrat über die Nachhaltigkeitsstrategie des jeweiligen Beteiligungsunternehmens im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung des Konzernverbund Stadt Frankfurt am Main unterstützt werden, damit die Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie integriert werden kann.

Um Nachhaltigkeitsberichterstattung geht es auch beim Webinar Zukunftsfähiges Beteiligungsmanagement: „Strategien für Resilienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung“ am 18.09.2025. Mehr Informationen unter: https:// www.fuehrungskraefte-forum.de/ detail.jsp?v_id=12022

Lars Scheider ist Assessor jur. und seit über zwölf Jahren er Verwaltungsdirektor und Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement bei der Stadtkämmerei in Frankfurt am Main. Dort ist er für alle Grundsatzfragen der Beteiligungssteuerung der rund 500 städtischen Beteiligungsgesellschaften verantwortlich. Foto: BS/privat

In Deutschland kostet Börsenstrom überall das Gleiche. Und das, obwohl im Norden dank Windenergie weit mehr Strom erzeugt wird als im Süden – doch auch dort werden große Mengen Strom benötigt. Im Normalfall wird also ein Teil des Stroms aus Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert. Erzeugen die Windparks allerdings besonders viel Strom, reichen die Leitungen quer durch Deutschland nicht aus, um diesen zu transportieren. Es kommt zu Netzengpässen. Die Folge: In Norddeutschland müssen Windparks abgeschaltet und in den südlichen Bundesländern dafür z. B. Gaskraftwerke hochgefahren werden, um den Strombedarf weiterhin decken zu können. All das kostet Geld – und diese Kosten werden auf die Kunden in ganz Deutschland umgelegt. Durch die Aufteilung Deutschlands in fünf Strompreiszonen würde sich das ändern.

Einsparpotenzial

Durch die vorgeschlagene Neukonfiguration könnten laut Bidding Zone Review insgesamt 339 Millionen Euro jährlich eingespart werden. Zudem würde Strom dort günstiger, wo er produziert wird: im Norden. Das begrüßen die norddeutschen Bundesländer. Für sie bieten sich nicht nur finanzielle Vorteile. „Mit einer Aufteilung der Gebotszone würde die Produktion von grünem Wasserstoff in Norddeutschland starken Auftrieb bekommen“, betont Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt Die Zonen könnten zudem Anreize schaffen, das Stromnetz in

nicht berücksichtigt – darauf würden die Autorinnen und Autoren im Bericht selbst hinweisen. Eine so weitreichende Veränderung brauche jedoch eine viel fundiertere Grundlage, so Neubaur

(BS/akh) Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber raten dazu, die deutsch-luxemburgische Stromgebotszone in fünf Zonen aufzuteilen. Das ist ihre Folgerung aus dem Bidding Zone Review einer Analyse, in der sie gemeinsam mit weiteren Akteuren überprüft haben, ob die aktuelle Einteilung der Zonen sinnvoll und markteffizient ist. Bis Oktober muss die Bundesregierung der europäischen Kommission mitteleilen, ob sie den Rat befolgen wird oder nicht.

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt kritisiert, dass die Preise für Strom nicht die tatsächliche Verfügbarkeit widerspiegeln. Das sei nicht marktwirtschaftlich. Er fordert eine ernsthafte Diskussion über die Thematik. Foto: BS/gottsfam, stock.adobe.com

Deutschland schneller auszubauen und damit effizienter aufzustellen, so Sachsen-Anhalts Energieminister Prof. Dr. Armin Willingmann Zweifelhafter Nutzen

In Mittel- und Süddeutschland wird an der geltenden Regel festgehalten. Anders als im Norden würden hier bei einer Umstrukturierung die Preise steigen, was sich schlecht auf die Wirtschaftsstandorte auswirken könnte.

– Tägliche News rund um den Public Sector – Vernetzen Sie sich zu aktuellen Themen und erstellen Sie Ihren individuellen Newsfeed

– Direkter Zugriff auf Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts und vieles mehr

„Die deutsche Wirtschaft braucht weiterhin die einheitliche Strompreiszone. Jede andere Debatte führt nur zu einer großen Verunsicherung bei allen Akteuren und schadet der Wirtschaft in Süd wie Nord gleichermaßen“, mahnt Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger. Die Idee sei teuer, der Umsetzungsaufwand immens und der Nutzen zweifelhaft.

Baden-Württembergs Energieministerin Thekla Walker hält die

Einführung neuer Gebotszonen für einen komplizierten, langwierigen und bürokratischen Eingriff ins Marktsystem. Sie appelliert dafür, lieber jetzt Möglichkeiten zu nutzen und z. B. den Aufwuchs Erneuerbarer Energien zu fördern. Nordrhein-Westfalens Energieministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur kritisiert das Bidding Zone Review als Grundlage für die Diskussion. Viele wichtige Aspekte würden hier

Fokus Netzausbau Auch in Expertenkreisen wird von der Neukonfiguration der deutschen Gebotszone abgeraten. So betont Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur: „Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass eine einheitliche deutsche Gebotszone das bessere Modell ist und bleibt. Dafür sind ein beschleunigter Netzausbau und grenzüberschreitende Kapazitäten das A und O.“ Prof. Dr. Claudia Kemfert , Abteilungsleiterin in der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e. V., sieht die Lösung ebenfalls im Netzausbau. Strompreiszonen brächten zudem keinen Anreiz für den stärkeren Ausbau von Erneuerbaren Energien im Süden, dafür brauche es vielmehr konkrete finanzielle Anreize und die Ausweisung ausreichender Flächen für Windenergie. Die Meinungen gehen weit auseinander. Entscheiden muss die Bundesregierung. Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie heißt es dazu: „Klares Ziel der Bundesregierung ist es, an der deutschen Stromgebotszone festzuhalten. Dies bekräftigt auch der Koalitionsvertrag.“ Das führe zu einem liquiden Stromhandel. Im Strommix setzten sich dann jeweils deutschlandweit die kostengünstigsten Erzeugungstechnologien durch.

Gut, aber alt Abschlussbericht „Handlungsfähiger Staat“

(BS/sr) Die Initiative „Handlungsfähiger Staat“ hat nach einem Jahr ihren Abschlussbericht für eine Staatsmodernisierung abgegeben und zeigt sich erfreut, dass viele Anregungen aus dem Zwischenbericht der Initiative ihren Weg in den Koalitionsvertrag gefunden haben. Im Bericht selbst heißt es: Würde die Hälfte der Vorhaben umgesetzt, sei Deutschland bereits ein anderes Land.

Mit insgesamt 35 Empfehlungen liefert die Initiative von Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle eine Bandbreite von Verbesserungsbedarf. Dabei reichen die Themen von Gesetzgebung über Digitalisierung bis hin zu Bildung und allgemeinen Empfehlungen. Ziel ist eine ressortübergreifende Staatsmodernisierung. Ob die Impulse der Initiative jedoch die erwünschte Staatswende herbeiführen, bleibt strittig.

Allgemein gehalten

Ziele wie Bürokratieabbau, Digitalisierung und Aufgabenbündelung stoßen auf Zustimmung, doch gibt es auch Kritik und Forderungen. So zeigte sich DBB-Bundesvorsitzender Volker Geyer enttäuscht von den Vorschlägen für die Personalpolitik. Die Erkenntnis, dass der demografische Wandel ein Loch in die Personaldecke reiße, sei nicht neu. „Aber was ist die Konsequenz daraus? Hier gibt es nur die allgemeine Aussage, dass der Staat als Arbeitgeber deutlich attraktiver werden muss, aber zu naheliegenden Maßnahmen kann man sich nicht durchringen,“ moniert Geyer. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes hätte sich mehr Vorschläge zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber gewünscht. Auch die Verlagerung der Personalkompetenz in eine einzelne Bundesbehörde (das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung) sieht er mit großen Bedenken. Denn die Personalvorgänge benötigen ein hohes Maß an Fachlichkeit,

Ist der Abschlussbericht ein Handbuch dafür, was ein handlungsfähiger

erörterte Geyer. Als Beispiel nannte er die Einstellung von Beschäftigten der Bundespolizei. „Gleiches gilt für das Dienstrecht: Das muss beim Bundesinnenministerium bleiben, eine Verlagerung ist nicht sachgerecht," konstatierte Geyer Kernelemente fehlen Auch aus Sicht von Kommunalvertretern gibt es gute Punkte, aber im Großen und Ganzen gehen ihnen die Empfehlungen nicht weit genug, um den gedachten Reformansatz zu Ende zu führen. Es würden grundlegende Fragen wie die Finanzierung und der Leistungsdruck der Kommunen ausgelassen oder nur am Rande behandelt, heißt es beispielsweise von Stimmen aus dem Netzwerk Junge Bürgermeister*innen und dem Deutschen Städte-

und Gemeindebund. Zu den konkreten Vorschlägen heißt es von Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: diese seien „durch die Bank weg nicht neu“. Die Ideen seien zwar eine gute Vorlage, aber wie auch die Initiatoren im Abschlussbericht selbst anmerkten, brauche es nun eine zweite Reformphase, nämlich die aktive Umsetzung. Das Netzwerk betont, die Frage sei nicht, ob Ideen funktionierten, sondern ob sie unter Alltagsbedingungen mit normalem Personalstand (und zwar in einer Spanne von zehn bis 40.000 Mitarbeitenden) und mit eingeschränkten Mitteln umsetzbar seien. Pilotkomunen entfalteten in diesem Zusammenhang nur selten die benötigte Breitenwirkung.

Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt

Turmschanzenstraße 30 39114 Magdeburg

Telefon:

0391/567-01

Fax: 0391/567-7510

E-Mail:

poststelle-mid@sachsen-anhalt.de

Internet: mid.sachsen-anhalt.de

Chief Digital Officer (CDO)

Tobias Krüger -7102

Hauptamtliche

Gleichstellungsbeauftragte

Michaela Neersen -7527

Abteilung 1

Allgemeine Angelegenheiten

Leiter/-in: NN

Vertreterin: Beate Genetzke -7593

Informationssicherheitsbeauftrager

Jens Hoffmann -7445

Referat 11

Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, Innerer Dienst

N.N.

Referat 12

Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung

Carmen Schmudlach -7435

Referat 13

Haushalt, Finanz- und Fördercontrolling

Beate Genetzke -7593

Referat 14

EU-Angelegenheiten, Justiziariat, Vergabewesen, Korruptionsprävention

Maria Kreitsch -7544

Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Jessica Lorenz -7466

Hauptschwerbehindertenvertretung

René Ewert -8752

Staatssekretär/ Amtschef

Sven Haller

LMB, Stellv. Regierungssprecher

Stefan Thurmann -7503

Persönlicher Referent der Ministerin Tim Baldauf -7505

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Peter Mennicke -7504

Staatssekretär/ Beauftragter der Landesregierung für Informationsund Kommunikationstechnologie (CIO)

Bernd Schlömer

Abteilung 2 Städtebau und Bauaufsicht, Landesentwicklung

Iris Grunenberg 3521/22

Referat 21 Grundsatz Städtebau, Stadtentwicklung, Wohnungswesen, Wohngeld, Haushalt Michael Klotz -7475

Referat 22 Städtebauförderung, Architektur Maik Grawenhoff -7467

Referat 23 Öffentliches Baurecht, Rechtsangelegenheiten

Astrid Just -3545

Referat 24

Sicherung der Landesentwicklung

Christine Flach 0345-69 12 800

Referat 25

Bauaufsicht, Bautechnik, technische Fragen des Städte- und Wohnungsbaus

Christian Lander -3543

Referat 26 Landesentwicklungsplanung, Europäische Raumentwicklung

Dr. Martin Stötzer -3501

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Babette Oswald -7547

Vorsitzender des Hauptpersonalrates Volker Simon -7460

Abteilung 3

Verkehrsinfrastruktur und Mobilität

Dr. Stefan Hörold -7580

Referat 31

Grundsatzfragen, Verkehrspolitik, Öffentlicher Personenverkehr

Dirk Grothmann -7489

Referat 32

Straßeninfrastruktur

Melanie Sorgatz -7590

Referat 33

Luftverkehr, Schifffahrt, Güterverkehr, Bahnen

Daniela Düring -7433

Referat 34

Verkehrs- und Straßenbaufinanzierung

Annett Stadler-Roes -7483

Referat 35

Straßenverkehrsrecht, Gefahrgutrecht, Straßenrecht, Verkehrssicherheit

Michael Baum -3508

Referat 36

Verkehrsstrategie, Alternative Mobilitätskonzepte

Andy Lübke -7557

Vorsitzende des örtlichen Personalrates

Simone Pieper -3525

Datenschutzbeauftragter Andy Staudte -3577

Abteilung 4 Digitale Gesellschaft und Geoinformation Karin Schultze -7420/21

Unterstützung Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

Enrico Fiedler -7103

Referat 41 Rechtsangelegenheiten der Abteilung Christina Schwarz -3556

Referat 42 Geobasisinformationssystem, Geodateninfrastruktur

Steffen Patzschke -3509

Referat 43 Demografische Entwicklung und Prognosen Harald Kreibich -3500

Referat 44 Flächenmanagement, Amtliches Raumordnungs- und Informationssystem Bernhard Hintzen -7541

Referat 45 Digitalstrategie, digitale Projekte Ines Cieslok -7120

Referat 46 Digitale Infrastruktur, Breitbandversorgung, Post und Telekommunikation Theo Struhkamp -7130

Kabinetts-, Landtags- und Bundesratsangelegenheiten

Jörg Sambleben -7502

Persönliche Referentin CIO

Elisabeth Breitenstein -7105

Projektmanagementoffice – PMO N.N.

Abteilung 5 Digitale Verwaltung

Dr. Kai Rothenberg* -7218

Referat 51

Grundsatzangelegenheiten digitale Verwaltung

Dr. Kai Rothenberg -7218

Referat 52 Kommunikationsstruktur und Netze des Landes Sascha Hanf -7220

Referat 53

IT-Services, E-Government-Basisbetrieb, Infrastruktur und Dienste für den digitalen Arbeitsplatz

Kerstin Dittmar -7262

Referat 54

IT-Verfahren für die Landesverwaltung Elke Bartels -7240

Referat 55 Koordinierung OZG und Registermodernisierungsgesetz, IT-Kooperationen Frank Bonse -7260

Referat 56 IT-Compliance, Standardisierung

Dr. Manuela Kunze -7270

Aufgaben werden in Halle (Saale) wahrgenommen *m. d. W. d. G. b.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigt Innovationsoffensive an

(BS/Anne Mareile Moschinski) Die neue Bundesregierung will die Fördermittel zur Stärkung des Start Up-Standorts Deutschland verdoppeln. Andere Instrumente zur Unterstützung der Gründerszene fallen hingegen dem Rotstift zum Opfer.

Die

neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will großzügige Finanzpakete auf den Weg bringen, um der deutschen Start Up-Szene vom Fleck zu verhelfen. Kürzlich kündigte sie vor Pressevertretern an: „Wir verdoppeln die Mittel, die wir in unserem Ministerium haben.“ Sie wolle „Kapital in großem Stil“ mobilisieren, um den Technologiestandort Deutschland zu stärken.

Konkret bedeutet das: Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) erhöht die Gelder für die „Initiative für Wachstums- und Innovationskapital“ (WIN-Initiative) von zwölf Milliarden Euro auf 25 Milliarden, um damit bis 2030 das deutsche Venture-Capital-Ökosystem zu bezuschussen. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin des BMWE mit, dass die angekündigte Aufstockung der WIN-Fördermittel einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag entspreche. Man arbeite derzeit mit Hochdruck an der Umsetzung.

Kapital durch Sicherheitsgarantien des Bundes

Die WIN-Initiative hatte die Ampel-Regierung bereits im September vergangenen Jahres auf den Weg gebracht. Das Programm soll Regierung, Banken und Versicherer zusammenbringen und so gezielt Innovationen aus Deutschland fördern. Der Kerngedanke: Der Bund trägt nur einen Bruchteil des investierten Geldes bei, sorgt durch seine Sicherheitsgarantien aber dafür, dass aus der Privatwirtschaft mehr Kapital beigesteuert wird. Bislang waren deutsche Start Ups häufig

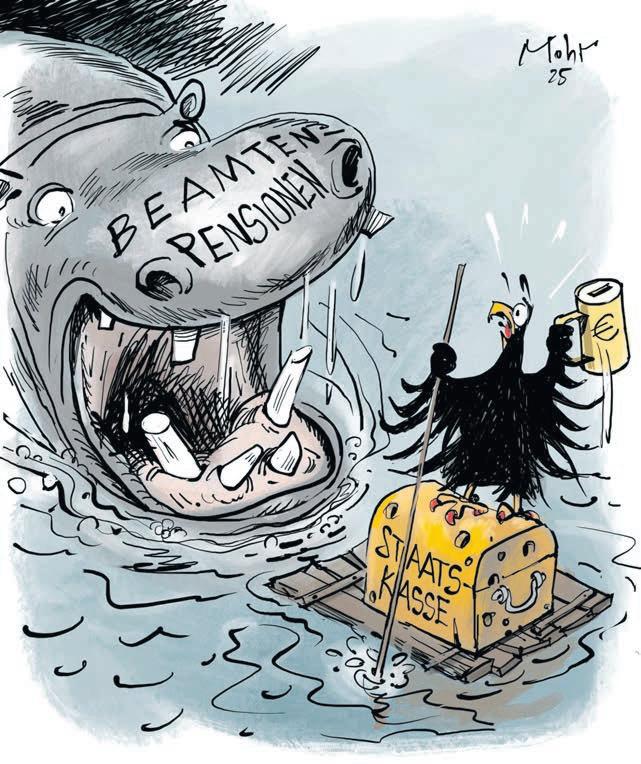

Keine 100 Tage nach der Kanzlerwahl schlagen die Wogen in der Berliner Koalition hoch. Der schon sehr heftige Streit um die Besetzung von Richterstellen und die Debatten über zu stark wachsende Sozialausgaben können Kanzler Friedrich Merz (CDU) jedoch nicht erschüttern: „Diese Regierung steht auf einem stabilen Fundament. Das ist keine Krise, es ist eine Situation, die besser sein könnte.“ Dass die Situation tatsächlich wieder besser wird, daran wollten er und sein Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) arbeiten, sicherte Merz in seiner Sommerpressekonferenz zu.

Wichtigstes Projekt von Union und SPD ist derzeit die Aufstellung des Bundeshaushalts 2025, der dazu dienen soll, „das Land auf Vordermann zu bringen“, wie Klingbeil es ausdrückt. Und Merz sagt: „Wir übernehmen als Koalition Verantwortung für Deutschland, wie es im Koalitionsvertrag heißt. So soll Deutschland Motor für die Wirtschaft in Europa werden.“

Wachstum und sichere Arbeitsplätze schaffen

Das soll vor allem über die von Klingbeil angekündigten „Rekordinvestitionen“ in Höhe von 115 Milliarden Euro geschehen. „Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde“, sagt Klingbeil. Fließen sollen die Gelder in Investitionen etwa in Schienen und Straßen, Bildung, Betreuung und Forschung, neuen Wohnraum, Digitalisierung und Klimaschutz sowie in die Innere und Äußere Sicherheit des Landes. Das schaffe Wachstum, sichere Arbeitsplätze und sei zugleich ein Beitrag

BMWE mit einer Aufstockung der Mittel für die WIN-Initiative erreichen.

vom Kapital ausländischer Investoren abhängig mit der Folge, dass diese auch verstärkt in die unternehmerischen Strategien eingreifen konnten.

Wie das BMWE betont, habe die Bundesregierung der Start UpPolitik im Koalitionsvertrag hohe Priorität eingeräumt, die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit Deutschlands sei von großer Bedeutung für das Wachstum des Landes. Vor diesem Hintergrund irritiert ein anderer Beschluss der neuen Bundesregierung. So kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an, in seinem Kabinett auf den Posten des Start Up-Beauftragten verzichten zu wollen.

Die Pressestelle des BMWE teilt dazu mit: „Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Anzahl der Beauftragten des Bundes zu halbieren.“ Im Zuge dessen werde auch dieser Posten abgeschafft. An der Entschlossenheit des Ministeriums, sich für Start Ups einzusetzen, ändere das aber nichts. Dieses werde auch ohne Beauftragten weiterhin Ansprechpartner für die Branche bleiben.

Erhöhung der WIN-Gelder reicht nicht aus

Die Abschaffung des Beauftragten stößt beim Deutschen Start Up-Verband auf Unverständnis. So habe sich dessen Bedeutung in der Ver-

„Wir erwarten, dass die neue Bundesregierung zeitnah klare Zuständigkeiten schafft.“

Verena Pausder, Vorsitzende, Start UpVerband Deutschland

gangenheit bewährt, erklärt Pressesprecherin Jana Pyrek. Da die Start Up-Beauftragten bisher vom Ministerium selbst und nicht von der Bundesregierung ins Amt gesetzt wurden, seien die Koalitionsvorgaben aber nicht bindend.

Die Verdoppelung der Gelder für die WIN-Initiative treffen beim Branchenverband, wenig überraschend, auf Zustimmung. Dies allein reiche jedoch nicht aus, um den Standort Deutschland zu stärken. „Es sind zusätzliche Anreize nötig“, so Sprecherin Pyrek Die Vorsitzende des Verbands, Verena Pausder, erklärte kürzlich: „Wir erwarten, dass die neue Bundesregierung zeitnah klare Zuständigkeiten schafft, um in den kommenden Jahren die richtigen Weichen stellen zu können.“ Darüber hinaus plant das BMWE auch, die Mittel des „Deutschlandfonds“ um mindestens zehn Milliarden Euro auf 100 Milliarden Euro aufzustocken. Die Förderung avisiert in erster Linie allerdings mittelständische Unternehmen, die die Start Up-Phase bereits hinter sich gelassen haben.

Die Prioritäten im neuen Haushalt

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Koalition auf Kurs und den Haushalt auf einem guten Weg. Bei den Ausgaben für Zivil- und Bevölkerungsschutz demonstriert die Regierung Einigkeit, Diskussionsstoff liefert hingegen das Bürgergeld.

Die Ausgabenplanung im Finanzministerium ist weitgehend unstrittig: Wegen höherer Investitionen werden die Aufwendungen für die Zollverwaltung 2025 um 400 Millionen auf 3,6 Milliarden Euro steigen.

dafür, Deutschland gerechter zu machen.

Die Zahlen sind in der Tat eindrucksvoll. 503 Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr ausgeben, nach 476,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Eindrucksvoll ist aber auch die von 39 Milliarden auf 81,8 Milliarden wachsende Neuverschuldung. Damit wird ein Viertel der Bundesausgaben auf Pump finanziert. Möglich macht dies die faktische Aufhebung der Schuldenbremse: „Wir haben hier im Parlament

Foto: BS/Medienzunft Berlin, stock.adobe.com

die Fesseln endlich gelöst“, sagt Klingbeil und betont: „Wir investieren so stark wie noch nie zuvor in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ Handlungsbedarf für die Zukunft wird bei den Zinsausgaben sichtbar: Statt 38 Milliarden Euro Zinsen, die der Bund 2024 für seine Schulden bezahlen musste, wird ein Anstieg auf 45,3 Milliarden Euro im Jahr 2028 erwartet.

Der größte Brocken im Haushalt ist zugleich das massivste Problem: Sozialministerin Bärbel Bas (SPD)

Hessischer Rechnungshof: Becker folgt auf Wallmann

(BS/gg) Nach zwölf Amtsjahren ist Dr. Walter Wallmann Ende Juni als Präsident des Hessischen Rechnungshofes ausgeschieden und hat sich in den Ruhestand verabschiedet.

Seine Nachfolge trat zum 1. Juli der bisherige hessische Finanzstaatssekretär und ehemalige Kämmerer der Stadt Frankfurt, Uwe Becker, an. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein erklärte anlässlich der Amtswechselfeier im Hessischen Landtag: „Mit Dr. Walter Wallmann verabschieden wir einen überaus engagierten und hoch geschätzten Präsidenten in den Ruhestand.“ Wallmanns Arbeit habe maßgeblich dazu beigetragen, die Transparenz in der öffentlichen Verwaltung zu stärken und das Vertrauen in demokratische Strukturen zu festigen. Mit Uwe Becker übernehme ein ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger kommunaler Erfahrung das Amt des Präsidenten. Der scheidende Präsident Dr. Wallmann dankte den Beschäftigten und zeigte sich stolz, dass er „mit so vielen kompetenten und sympathischen Menschen über eine so lange Zeit zusammenarbeiten durfte“. Mit Uwe Becker habe der Landtag einen hervorragenden neuen Präsidenten gewählt.

Uwe Becker ordnete in seinen Ausführungen die Aufgabe des Rechnungshofes und seine persönliche Rolle ein. Der Hessische Rechnungshof sei oberster Berater für Landtag und Landesregierung sowie für die hessischen Kommunen. „Ich freue mich auf die Aufgabe an der Spitze dieses Hauses“, sagte Becker. Seine Verantwortung gelte dem Land, seinen Gesetzen und ganz besonders seinen Menschen.

will 190,3 Milliarden Euro ausgeben, 14,62 Milliarden Euro mehr als bisher. Größte Posten sind hier die Zuschüsse an die Rentenversicherung, die 122,5 Milliarden Euro (2024: 116,27 Milliarden) betragen und bis 2028 auf 140,8 Milliarden Euro steigen sollen, falls es keine Reform gibt. Fast 52 Milliarden und damit fünf Milliarden mehr als bisher sind für den Bereich Bürgergeld veranschlagt.

Die Mehrausgaben für das Bürgergeld gefallen Merz gar nicht. Unterstützung bekommt er aus der Wissenschaft, etwa von Hans-Werner Sinn, dem ehemaligen Chef des Münchener Ifo-Instituts: „Die Politik muss den Sozialstaat zähmen, weil er lähmend wirkt und zu viel Geld verschlingt.“

Die Sozialministerin hält dagegen: „In die Debatte über unseren Sozialstaat hat sich ein schriller Ton eingeschlichen, der uns nicht guttut.“ Reformbedarf sieht sie aber auch. Der vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ins Gespräch gebrachte „Boomer-Soli“, eine Zwangsabgabe auf alle Alterseinkünfte zur Finanzierung der Bezüge der jetzt in Rente gehenden geburtenstarken Jahrgänge, wird jedoch allgemein abgelehnt. In anderen Politikbereichen sind sich Union und SPD weitgehend einig. „Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz, beim Zivilschutz“, sagt Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).

„Richtig durchstarten“ könne man im Innenbereich, freut sich Martin Gerster (SPD). So steige die Mittelausstattung für das Bundeskriminalamt (BKA) im Vergleich zum vergangenen Jahr um knapp 170 Millionen Euro an und werde erstmals bei über einer Milliarde Euro liegen.

Größter Block sind Ausgaben für die Bundespolizei

Die Bundespolizei erhält 1.000 neue Stellen und ihr Etat steigt im Vergleich zu 2024 um eine Dreiviertelmilliarde Euro. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind Ausgaben in Höhe von 336 Millionen Euro eingeplant, 168 Millionen Euro mehr als bisher. Größter Block im Innenetat sind mit 4,94 Milliarden Euro (bisher 4,19) erneut die Ausgaben für die Bundespolizei. Weitgehend unstrittig sind auch die Ausgabenplanungen in Klingbeils Finanzministerium. So sollen die Ausgaben für die Zollverwaltung wegen höherer Investitionen um 400 Millionen auf 3,6 Milliarden Euro steigen. Für das Bundeszentralamt für Steuern wird mit Ausgaben in Höhe von 894,5 Millionen Euro gerechnet, 73,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Kanzler Merz ist optimistisch, dass die Koalition zu Lösungen finden wird. CDU/CSU und SPD hätten eine ganz normale Arbeitsbeziehung. Er sei zufrieden und werde in der zweiten Jahreshälfte „das fortsetzen, was wir begonnen haben“. Mehr über die Ausgaben für die Zollverwaltung und andere Themen erfahren Sie beim Digitalen Zolltag des Behörden Spiegel am 24. November 2025 auf www.zolltage.de.

► TÄUSCHUNG

Vorgespiegelte Eignung

Gleiche Entscheidungsmaßstäbe

Ein Landesbetrieb schrieb Winterdienstleistungen in einer Abfolge von verschiedenen Vergabeverfahren aus. Er kündigte gegenüber einem der Bieter an, ihn infolge einer Täuschung über Eignungsmerkmale auszuschließen. Dazu initiierte er eine Anhörung. Stein des Anstoßes war, dass der betreffende Bieter eine Angabe in einem anderen Vergabeverfahren gemacht hatte, welche nicht den Tatsachen entsprach. Es ging um eine bestimmte Mindestlagerungskapazität von Streumaterial bzw. -sole (500 Kubikmeter), die für den Winterdienst benötigt wird. Im vorangegangenen Vergabeverfahren hatte er allerdings den betreffenden Bieter nicht wegen Falschabgaben zur Eignung (Paragraph 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB) ausgeschlossen. In dem aktuellen Vergabeverfahren dachte der Auftraggeber jedoch, dieses tun zu können. Der betreffende Bieter wehrte sich gegen den angekündigten Ausschluss infolge einer behaupteten mangelnden Zuverlässigkeit. Das Nachprüfungsverfahren hatte Erfolg. Der Vergabesenat stellte heraus, dass offenbleiben kann, ob es für den Ausschluss eines Vorsatzes bzgl. effektiver Falschangaben bedarf. Er lässt die Auffassung erkennen, dass ein sich fachspezifisch bewerbendes Unternehmen verpflichtet ist, richtige und vollständige Angaben zu machen. Er untersuchte weiter die Frage, ob es möglich ist, eine eignungsbezogene Falschangabe in einem anderen, zeitlich vorausgegangenen Vergabeverfahren auf das aktuelle Verfahren zu übertragen. Er bejahte dies im Grundsatz, verneinte es aber im konkreten Fall. Die Begründung dafür ist, dass es hier ermessensfehlerhaft und sogar willkürlich wäre.

OLG Jena, Beschl. v. 02.10.2024 (Verg 5/24)

► FÖRDERMITTEL

Rückforderung

Unnötige Nennung von Produkten

Es ging um den Ausbau eines Gemeindeweges, der anteilig aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (ILERL M-V)“ gefördert wurde. Im Zuwendungsbescheid lautete es ausdrücklich, dass nicht produktbezogen ausgeschrieben werden darf. Die einschlägigen ANBestILE und NBest-Bau verwiesen auf die VOB/A, 1. Abschnitt. Das Leistungsverzeichnis enthielt bestimmte Herstellerprodukte. Die einschlägigen Leistungspositionen waren jeweils mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ und der ergänzenden Formulierung versehen: „Sofern ein anderes Fabrikat […] angeboten wird, ist eine ausführliche Produktbeschreibung des Herstellers dieser Ausschreibung beizufügen, mit der die Gleichwertigkeit eindeutig nachgewiesen wird.“

Der Zuwendungsgeber nahm einen teilweisen Widerruf (fünf Prozent Kürzung) vor, und zwar aufgrund von Verstößen gegen Paragraf 7 Abs. 2 VOB/A, also den Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung. Er wandte diesen Korrektursatz der COCOF-Leitlinien der EU an. Die Klage des Zuwendungsempfängers gegen diese Kürzung bleibt ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht erkennt keine Berechtigung, unter Bezugnahme auf bestimmte Produkte diese Ausschreibung vorgenommen zu haben. Der Grundsatz der Produktneutralität verlangt, dass im Ausnahmefall der Benennung bestimmter Produkte oder Verfahren eine absolute Notwendigkeit dafür bestehen muss und dass gleichzeitig auch eine sonstige Beschreibung in allgemeinverständlicher Form nicht möglich ist. Dies ist hier nicht der Fall.

VG Schwerin, Urt. v. 10.04.2025 (3 A 1671/20)

► REFERENZEN

Vergleichbarkeit

Liefermengen aus einem Vertrag

In diesem Vergabenachprüfungsund sofortigen Beschwerdeverfahren ging es um die Grundfrage, ob und inwieweit ein Bieter Referenzauftragsmengen aus verschiedenen referenzierten Verträgen herleiten darf. Ausgeschrieben waren Drogentests, wobei die Bieter gemäß der in der EU-Bekanntmachung veröffentlichten Maßgaben eine Mindestbelieferungsmenge von 100.000 Stück als Referenz nachweisen mussten. Ein Konkurrent wundert sich darüber, dass der vorgesehene Zuschlagsbieter, der nach seiner Marktkenntnis bisher gar nicht über entsprechende Referenzauftragsmengen verfügen dürfte, nun diesen Vertrag ausführen soll. Im Nachprüfungsverfahren wurde diese Rüge des Konkurrenten als ausreichend substantiiert angesehen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der designierte Zuschlagsbieter im Rahmen seiner Bewerbung Teilmengen aus verschiedenen referenzierten Auftragsverhältnissen zusammengelegt hatte. Es sollte sich dabei außerdem gemäß den Angaben des Bieters um „landesweit gelieferte 10.500 Stück“ handeln. Die Bewertung des Auftraggebers, dass dies ausreiche und dass zudem eine solche Zusammenlegung aus mehreren Verträgen möglich sei, hielt der Münchener Vergabesenat nicht für rechtens. Es sei auf die Leistungsfähigkeit abzustellen und diese betreffe, und diese betreffe die Belieferung mit der Mindestmenge 100.000 Stück aus einem einzigen Vertrag heraus. Ein Bieter müsse, wenn er diese Stückzahl nicht aus einem Vertrag heraus als Referenz vorweisen könne, demzufolge gemäß den bekanntgemachten Eignungskriterien ausgeschlossen werden.

BayObLG,

Beschl. v. 09.04.2025 (Verg 1/25 e)

► BIETERVORSPRUNG Erfahrungswissen

Voraufträge können besserstellen

Im Rahmen einer Auftragsvergabe betreffend Hochwasserkartierungen entzündete sich Streit um die Frage, ob und inwieweit der designierte Zuschlagsbieter Erfahrungswissen für sich selbst nutzbar machen kann. Der Vergabesenat bejahte grundsätzlich, dass Kartierungsarbeiten, welche in dem entschiedenen Fall für das Vorland gemacht worden sind, von einem Bieter wissensmäßig verwendet werden dürfen. Die objektiven Arbeitsergebnisse, welche die Kartierungen für das angrenzende Vorland betrafen, sind jedoch allen Bietern zugänglich zu machen. Dabei hilft das Argument nicht, dass eine andere Behörde für diese Vorlandplanung zuständig war. Letztlich handelt es sich um objektive Tatsachen, die im Rahmen eines nachfolgenden Ausschreibungsverfahrens für alle Bieter nutzbar gemacht werden müssen. Die Behauptung des öffentlichen Auftraggebers noch im Nachprüfungsverfahren, dass er als zuständige Behörde die Arbeitsergebnisse aus der Vorlandplanung nicht kenne, dass er aber gleichzeitig wisse, dass diese Daten nicht verwendbar seien, wurde vom Vergabesenat zurückgewiesen. Eine Behörde könne die Frage der Verwendbarkeit von Vorarbeiten nicht verneinen, wenn sie sie gar nicht kenne. Bedeutsam ist, dass die Position als Vorauftragnehmer bei der Vorlandplanung dem betreffenden Bieter, dessen Bezuschlagung hier angegriffen werden sollte, nicht infrage zu stellen ist. Der Umstand, dass sich aus einem solchen Vorauftrag heraus unternehmerische Vorteile für ähnliche bzw. daran anknüpfende Arbeiten im Rahmen von weiteren öffentlichen Aufträgen ergeben, ist hinzunehmen.