Berlin und Bonn / Oktober 2025 www.behoerdenspiegel.de

Berlin und Bonn / Oktober 2025 www.behoerdenspiegel.de

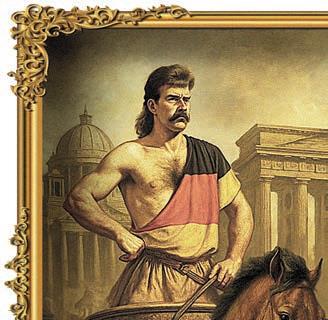

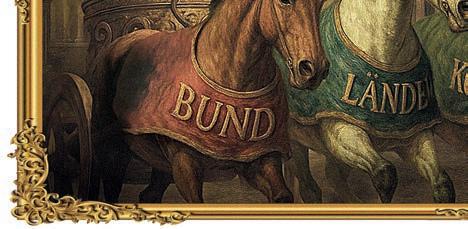

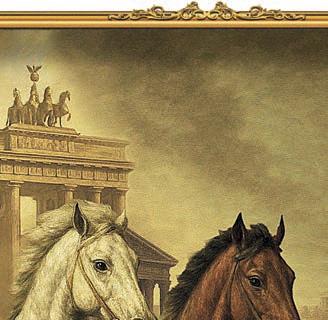

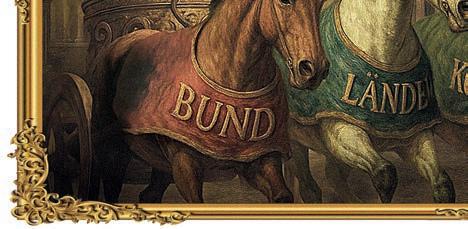

Bund, Länder und Kommunen – um den Sozialstaat und Wirtschaftsstandort Deutschland für die Zukunft sattelfest zu gestalten, ziehen alle drei an einem Strang. So lautet die Idealvorstellung. Doch wie gut funktioniert die föderale Arbeitsteilung im Behördenalltag? Wo liegen die Chancen und Herausforderungen und was muss dringend verbessert werden?

DBB veröffentlicht Befragung zu Gewalt im Öffentlichen Dienst (BS/Anne Mareile Moschinski/Dr. Eva-Charlotte Proll) Polizisten werden beleidigt, Busfahrer beschimpft, Rettungskräfte attackie rt: Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst nimmt zu – das zeigt die aktuelle Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes.

In Krisenzeiten ist der Staat verlässlicher Schutzschirm für Bürgerinnen und Bürger wie für Unternehmen, dann ist das Vertrauen groß. In normalen Zeiten sinken die Zustimmungswerte mit Blick auf die staatliche Handlungsfähigkeit. Letztere wird aber auch überschätzt. Der Staat kann nicht alles leisten. Er ist kein Heilsbringer. Wenn Politiker dies zugeben, müssten sie Lösungsansätze liefern und die manövrieren den Vollzug meistens noch stärker in Richtung Ohnmacht. Den wachsenden Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit des Staates zeigt sich auch in den Ergebnissen der DBB-Bürgerbefragung. Die Gesellschaft verroht, der Umgang der Menschen untereinander wird rücksichtloser und brutaler: Dieser Meinung sind 84 Prozent der Bevölkerung und damit eine überwiegende Mehrheit. Das hat Folgen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. So ist jeder zweite Mitarbeitende nach eigenen Angaben bereits Opfer eines Übergriffs geworden, weil er oder sie im Dienst behindert, belästigt, beschimpft oder angegriffen wurde. „Das ist ein erschreckendes Ergebnis und diese Verrohung spüren auch die Kolleginnen und Kollegen“, erklärte der DBB-Bundesvorsitzende Volker Geyer bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

Gesetze schneller vollziehen

87 Prozent der 2.000 befragten Bürgerinnen und Bürger berichten, bereits Zeuge von Beleidigungen gewesen zu sein. 69 Prozent haben beobachtet, dass Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes angeschrien wurden und jeder Dritte (36 Prozent) hat eine Form von körperlicher Bedrängung beobachtet, zwölf Prozent direkte körperliche Gewalt. „Wir haben zwar ge-

nügend Gesetze“, sagt DBB-Chef Geyer, aber: „Wir müssen auch dafür sorgen, dass diese schneller vollzogen werden.“ Wie die Bürgerbefragung des DBB zeigt, wünscht sich die Hälfte aller Beschäftigten im Öffentlichen Dienst mehr Schutz und Unterstützung von ihren Arbeitgebern. „Der Staat darf seine Beschäftigten nicht allein lassen“, fordert Geyer. Auch die aktuellen Ergebnisse des „eGovernment Monitors 2025“ zeigen: das Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung ist beschädigt, lediglich 33 Prozent haben Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates.

Respekt vor Beschäftigten tendiert gegen null Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), bestätigt die Zunahme der gewalttätigen Übergriffe gegen die Mitarbeitende des Öffentlichen Dienstes. Doch nicht nur die Zahl der Übergriffe habe zugenommen, sagt er. Auch die Art der Angriffe habe sich verändert. „Es gibt häufiger schwerere Verletzungen, die Krankenhausaufenthalte oder RehaMaßnahmen notwendig machen“, berichtet er. Doch auch die Polizeibeschäftigten selbst stünden immer öfter im Visier der Täter. „Wir haben im Streifendienst immer öfter gegen Messerangreifer vorzugehen“, führt Kopelke weiter aus. Das deckt sich mit den Erfahrungen der Deutschen

Polizeigewerkschaft (DPoIG). „Für die Einsatzkräfte wird der tägliche Dienst auf der Straße zum Weg in die Gefahrenzone, was nicht selten zur lebensbedrohlichen Situation wird“, erklärt DPoIG-Sprecher Marc Franke. Neu sei: „Die Gewalt kommt aus der Mitte unserer Gesellschaft.“ Der Staat verfüge über keine Autorität mehr, um Regelungen für das Zusammenleben zu erstellen. „Der Respekt vor den Beschäftigten geht gegen null“, so Franke Mit wachsender Respektlosigkeit und zunehmender Gewalt sind ebenfalls die Beschäftigten des Zolls konfrontiert. „Gerade im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung liegt ein Grund in der fortschreitenden Professionalisierung und Brutalisierung der kriminellen Netzwerke“, erklärt der Sprecher der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ), Felix Schirner. Auch im Innendienst erleben Zöllnerinnen und Zöllner Übergriffe. Der BDZ-Bundesvorsitzende Thomas Liebel bringt es auf den Punkt: „Es ist an der Zeit, dass der Schutz derjenigen, die täglich für die Sicherheit unseres Landes eintreten, oberste Priorität erhält.“

Diesen Negativtrend hin zu mehr Wertschätzung für den Öffentlichen Dienst umzukehren, ist Aufgabe der Politik – angefangen vor der eigenen Haustüre (mehr zum Thema Resilienz und Wertschätzung auf S. 39 dieser Ausgabe).

Arbeiten und Auftanken

Workation ist im Öffentlichen Dienst noch nicht sehr verbreitet. Dabei zeigen einige Behörden, dass es funktionieren kann. Seite 3

Geschlossene Gesellschaft

Fehlende Aufzüge, nicht nutzbare medizinische Technik, unpassierbare Ämter und Schulen: Wie barrierefrei sind unsere Kommunen? Seite 15

Falsche Schätzungen

Warum 1,7 Millionen ehrenamtlich Helfende im Katastrophenfall unrealistisch sind, erklärt Dr. Andreas Follmann von der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin. Seite 40

Inventur

Schwerpunktthema der Ausgabe Föderale Trias

Fließen, stauen, versickern

Zur Verteilung des Sondervermögens

Des Nachbarn Vergaberecht

Niedersachsens Kommunen fordern Entlastung

Staatenlos Zwischen Unsicherheit und Verwaltungsrealität

Registermodernisierung im Aufbruch

Mit dem NOOTS zum Systemwandel in der Verwaltung

Bildnachweise Seite 1: BS/Kittiphan, stock.adobe.com; BS/Dan Race, stock.adobe.com; Foto: BS/privat

Seite 2: Titel: BS/Hoffmann

Impressum

Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH.

Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll

Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt

Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Moschinski

Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon

Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch

Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser

Digitaler Staat Christian Brecht, Frederik Steinhage, Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky

Sonderkorrespondenten BOS Gerd Lehmann

Online-Redaktion Tanja Klement

Parlamentsredaktion Berlin

Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10

Zentraler Kontakt

53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57

Tel. 0228/970 97-0

Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41

Tel. 030/55 74 12-0

Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch

Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch

www.behoerdenspiegel.de

Layout Fabienne Besold, Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, André Offenhammer Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn

Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau

Herausgeber- und Programmbeirat Dr. h.c. Uwe Proll (Vorsitz)

Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)

Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent

Für Bezugsänderungen:

Seite 6

Seite 11

Seite 16

Seite 31

Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Föderale Trias“ handelt.

Kommentare

1001

Endlich ist es soweit: Nachdem die elektronische Patientenakte (ePA) für alle schon Anfang 2025 ausgerollt und für die Nutzenden per Opt-out-Verfahren zum Standard erhoben wurde, soll sie ab Oktober auch für die Leistungserbringenden verpflichtend sein.

Bei der Einrichtung der ePA in einer Krankenkassenapp ist es allerdings nicht mit zwei Klicks und einer Anmeldung getan. Denn um die ePA auch nutzen zu können, ist neben der Krankenkassenapp noch eine zusätzliche Identifikationsapp der Krankenkasse nötig, die immer mitgeöffnet werden muss, um an die ePA zu gelangen. Das verbraucht viel zusätzlichen Speicherplatz auf dem Endgerät und sorgt bei der ersten Einrichtung nicht nur für zusätzlichen Frust, sondern auch für eine potenzielle Abbruch-Hürde. Und damit ist die ePA nicht allein. Auch wer einen Antrag digital an die öffentliche Verwaltung stellen möchte, benötigt zunächst ein Bund-ID-Konto. Um das einzurichten, braucht es ebenfalls eine zusätzliche Applikation: die AusweisApp. Und so zieht es sich durch die Prozesse: Wichtige Dokumente oder Anträge werden digitalisiert –was erst mal gut ist. Aber da es für unterschiedliche Nutzungsgebiete auch unterschiedliche Anbieter, in diesem Fall Krankenkassen gibt,

kocht jeder sein eigenes Süppchen und muss damit auch zusehen, dass alles datenschutzkonform geregelt ist. Das Resultat: Tausende eigens für diese eine Sache gedachte Anwendungen, die auf Dauer nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Speicherplatz kosten.

Ein Lichtblick soll hier das geplante EUDI-Wallet bieten. Ein direkter Zugriff auf wichtige Dokumente wie Personalausweis, Reisepass, Immatrikulationsbescheid und auch die ePA soll mit diesem digitalen Safe ermöglicht werden – eine Anwendung, viele Nutzungsmöglichkeiten. Doch so schön das auch klingt, so gut muss es erst einmal umgesetzt werden. Der erste deutsche Test dazu startet Mitte 2026 in Dresden. Zu Beginn sollen Dresden-Pass und die sächsische Ehrenamtskarte darin Platz finden, weitere Anwendungen sind in Planung. Auch Dresdenerinnen und Dresdener können sich an dem Prozess beteiligen. Deutschlandweit soll das EUDI-Wallet Anfang 2027 ausgerollt werden. Aber ob das von Anfang an so laufen wird wie gehofft, ist fraglich, wenn die bisherigen Digitalisierungsvorstöße betrachtet werden. Mehr zum Thema ePA lesen Sie auf Seite 23.

(BS) Eine härtere Gangart gegen diejenigen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern: So hat Finanzminister Lars Klingbeil das Ziel des neuen Gesetzes gegen Schwarzarbeit formuliert. Das ist sinnvoll und angesichts einer durch Schwarzarbeit entstandenen Schadenshöhe von 766 Millionen Euro im vergangenen Jahr ein überfälliger Schritt. Das zeigt sich auch am Resümee des Zolls: 47 Millionen Euro bzw. sechs Prozent des entstandenen Schadens konnten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure wieder eintreiben, eine verschwindend geringe Zahl. Dabei ist auch die Dunkelziffer hoch, unzählige Delikte werden vom Zoll nicht erfasst – Jahr für Jahr.

von Anne Mareile Moschinski

Die verantwortlichen Ministerien indes malen bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs eine rosige Zukunft an die Wand. Sie prognostizieren Mehreinnahmen in Höhe von zwei Milliarden Euro ab dem Jahr 2028. Das schraubt zu Recht die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Zollbeschäftigen hoch. Aber: Reichen die neuen Regelungen für eine „härtere Gangart“ aus und werden sie die

Dunkelziffer in puncto illegaler Beschäftigung senken?

Klar ist: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls sollen verstärkt Zugriff auf die Daten anderer Behörden sowie mehr Kompetenzen bei Überwachungsmaßnahmen erhalten. Das ist eine notwendige Anpassung an äußere Erfordernisse. Als zweite Neuerung wird die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Zukunft Betrugsfälle selbst ahnden können. Damit bewegt sie sich auf Augenhöhe mit anderen Ermittlungsbereichen und dürfte dafür sorgen, dass Taten schneller geahndet und Personen ohne Aufenthaltstitel schneller identifiziert werden. Klar ist aber auch: Besiegen lassen wird sich das Schreckgespenst der Schattenwirtschaft damit nicht. Zu verlockend bleibt die Schwarzarbeit und der damit verbundene Gewinn in den Augen vieler, zu ausgefeilt sind die Betrugstechniken, um gestohlenes Geld und Täter ins Ausland zu schaffen. Es braucht eben nicht nur neue Gesetze, sondern auch: genügend Personal, mehr Kontrollen, eine adäquate technische Ausstattung. An diesen Stellschrauben wird die neue Regierung drehen müssen – angesichts der desolaten Haushaltslage ein kniffliges Unterfangen.

Die Landeshauptstadt München und die IT Baden-Württemberg (BITBW) gehören zu den Vorreitern, die ihren Beschäftigten bereits eine Workation – Arbeit (Work) im Urlaub (Vacation), genauer: am Urlaubsort – ermöglichen. Nachdem sich mobiles Arbeiten in der Coronazeit etabliert hatte, äußerten die Beschäftigten den Wunsch, phasenweise auch aus dem Ausland arbeiten zu dürfen. „Da war schnell klar: Wir brauchen klare Spielregeln, die gleichzeitig Flexibilität geben und Sicherheit schaffen“, erinnert sich der Personal- und Organisationsreferent der Landeshauptstadt München, Andreas Mickisch

Genau wie die Landeshauptstadt hat auch die BITBW den Anspruch auf Workation in die Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten aufgenommen. Diese regelt u. a., dass Mitarbeitende bis zu 30 Tage innerhalb von 12 Monaten im Kalenderjahr Workation in der EU machen dürfen. Außerdem zeigt sie auf, welche Abläufe und Voraussetzungen dabei zu beachten sind. Das Angebot gilt für alle Arbeitsplätze, an denen mobiles Arbeiten möglich ist – unter Beachtung der vorab mitgeteilten Hinweise zu Datenschutz, Informationssicherheit und Arbeitsschutz. Mit frischem Schwung „Für mich war es eine tolle Mischung aus Sonne, Urlaubsatmosphäre und konzentriertem Arbeiten“, berichtet Stefanie Huber, Organisationsberaterin im Personal- und Organisationsreferat der Landeshauptstadt München. Knapp 1.400 km trennen Malta –den Ort ihrer letzten Workation –und München. Trotzdem sei der Arbeitsalltag mit einem normalen Homeoffice-Tag vergleichbar gewesen. Der einzige Unterschied: Huber konnte nicht an spontanen Präsenzterminen teilnehmen. „Das habe ich aber von Anfang an offen kommuniziert“, betont sie. Offenheit und klare Absprachen sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen einer Workation. Außerdem sollte schon vor Reiseantritt überprüft werden, ob am Zielort der Zugang zu einer sicheren Internetverbindung sowie die benötigte technische Infrastruktur vorhanden sind. „Beim nächsten Mal wer-

Die Beamtengesetze der Länder sehen für Beamtinnen und Beamte, die über eine Mindestzeit von 25 Jahren Wechselschichtdienst (bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Justizvollzug) geleistet haben, vor, dass für sie eine um ein Jahr herabgesetzte Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand gilt. Wechselschichtdienst liegt vor, wenn nach einem Schichtplan die tägliche Arbeitszeit regelmäßig zwischen Früh-, Spätund Nachtdienst wechselt. Mit dem vorgezogenen Altersruhestand soll den besonderen gesundheitlichen Anforderungen an die Jahre im Wechselschichtdienst Rechnung getragen werden.

Freigestellt

Eine Polizeibeamtin aus Nordrhein-Westfalen, die über Jahre Wechselschichtdienst geleistet hatte und zwischendurch Mutter geworden war, machte geltend, dass die von ihr genommene Elternzeit von zweieinhalb Jahren auf ihre Dienstzeit im Wechselschichtdienst anzurechnen sei. So hätte sie die

(BS/akh) Dienstrechner aus, Smartphone in die Schublade und raus in die Berge. Workation ist im Öffentlichen Dienst noch nicht sehr verbreitet. Dabei zeigen einige Behörden bereits, dass es funktionieren kann.

Workation auf die EU bzw. den Europäischen Wirtschaftsraum, da in anderen Ländern eigene Regelungen zu Sozialversicherung, Arbeitsrecht etc. greifen können. Foto: BS/Kittiphan, stock.adobe.com

de ich genauer auf die Ausstattung der Unterkunft achten. Vor allem auf ausreichend Steckdosen“, erklärt Huber. Die Ferienwohnung auf Malta hatte zwar genügend Arbeitsplätze für alle Mitreisenden, doch nicht jeder davon verfügte über eine Lademöglichkeit – eine unerwartete Herausforderung, die sich durch gelegentliche Platzwechsel lösen ließ. Huber plant bereits ihre nächste Workation und zeigt sich nach ihrem ersten Selbsttest überzeugt vom Konzept: „Die neue Umgebung hat spürbar frischen Schwung und Motivation gebracht.“

Ausbruch aus dem Alltag „Ein neues Arbeitsumfeld im Grünen oder in einer interessanten Stadt, mit Fernblick, unter Palmen oder am Strand bietet uns Lebensqualität, neue Eindrücke, Erholung und Abwechslung“, so Prof. Dr. Julia Reif. Die Professorin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität der Bundeswehr München bestätigt die positive Auswirkung von Workation

auf die Motivation von Beschäftigten. Auch die erhöhte Flexibilität und Zeitsouveränität könnten die intrinsische Arbeitsmotivation stärken und – durch die erlebte Verantwortlichkeit für die Arbeitsergebnisse – letztendlich auch die Produktivität und Leistung. Von Workation können verschiedene Gruppen von Beschäftigten profitieren, erläutert Reif: von den jüngeren Generationen, die Flexibilität und digitale Arbeitsweisen erwarten, bis hin zu älteren Beschäftigten, die ggf. nicht mehr Vollzeit arbeiten möchten. „Es gibt nicht den einen Workationer-Typ“, erklärt sie. Für manche Menschen sei die Leidenschaft für Outdoor-Aktivitäten ein Reiseanlass, für andere das Kennenlernen neuer Leute und für wieder andere die Suche nach außergewöhnlichen Erfahrungen abseits des Mainstreams. „Was ihnen aber vermutlich allen gemeinsam ist, ist ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation und Selbstführung, ihr Bedürfnis nach Selbstentfaltung und die Arbeit an

Aufgaben, die so beschaffen sind, dass sie orts- und zeitunabhängig bearbeitet werden können.“

Entscheidend sei bei alldem, Arbeit und Freizeit bewusst zu trennen und die Arbeitszeit unter Palmen kognitiv als ebensolche zu verbuchen, so Reif. Wer Workation als Zwang interpretiere, im Urlaub arbeiten zu müssen, kehre die Ergebnisse um: Zufriedenheit, Motivation und Arbeitsqualität nähmen ab.

Abschalten und entspannen

Inna Fried, Personalsachbearbeiterin bei der BITBW, hat ihre erste Workation gemeinsam mit einer Kollegin gemacht. Die Reise führte die beiden Frauen nach Madrid, Valencia, Barcelona und Madeira. Arbeit und Urlaub voneinander abzugrenzen, fiel ihnen überraschend leicht, berichtet die Personalsachbearbeiterin. „Sobald der Laptop zugeklappt war, schalteten wir automatisch in den Urlaubsmodus.“ Vom Blick aufs Meer bei der ersten Tasse Kaffee am Morgen bis zum Feierabend am Strand – der

Eine Kolumne von Ralph Heiermann

Mindestdienstzeit von 25 Jahren

Wechselschichtdienst erreicht und für sie wäre die Regelung über die besondere vorgezogene Altersgrenze aufgrund des langjährigen Wechselschichtdienstes anzuwenden gewesen. Der Gedanke liegt aus praktischen Gründen nahe. Denn gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes, in denen regelmäßig die Elternzeit stattfindet, bedeuten nicht nur täglichen, sondern regelmäßig auch anschließenden nächtlichen Einsatz. Diese Auffassung teilte der Dienstherr nicht und lehnte eine Anrechnung ab. Auch die Klage beim Verwaltungsgericht blieb erfolglos. Vor dem Oberverwaltungsgericht erhielt die Klägerin im Anschluss mit ihrer Berufung recht. In letzter Instanz hat sich nun am 26. Juni 2025 das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage der Anrechnung der Elternzeit auseinandergesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht musste die Frage beantworten, ob sich eine Verpflichtung zur Anrechnung der Elternzeiten auf die Zeiten im Wechselschichtdienst aus der

Richtlinie 2019/1158/EU ergibt. Diese Richtlinie soll die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige sowie die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz fördern. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass Mütter und Väter, die aus der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, Bedingungen vorfinden, die für sie nicht weniger günstig sind als die, auf die sie Anspruch gehabt hätten, wenn sie Elternzeit nicht in Anspruch genommen hätten. Das gilt auch für zwischenzeitlich eingetretene verbesserte Arbeitsbedingungen.

Dienstliche Belastung

Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Dienstherrn recht gegeben. Entscheidend ist dabei nicht eine Bewertung der tatsächlichen Belastung von Müttern durch die Kinderbetreuung und eine Vergleichbarkeit mit Wechselschichtdienst gewesen. Das liegt deswegen auf der Hand, weil es sich nicht um eine dienstliche Belastung handelt. Das Gericht hebt vielmehr nach der

Arbeitsort-Wechsel war nicht nur eine besondere Erfahrung, sondern auch gut für die Gesundheit. „Wir waren merklich ausgeglichener und entspannter“, erzählt Fried. „Insgesamt haben wir uns mehr bewegt, sind viel gelaufen und haben uns dank des gesteigerten Wohlbefindens auch bewusster ernährt.“

Nachhaltige Effekte

Von den positiven gesundheitlichen Effekten einer Workation können Beschäftigte auch auf kleineren Reisen im Inland profitieren. In einem Projekt hat CENTOURIS, ein Institut der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau, die ganzheitliche gesundheitsorientierte (Co-)Workation in bayerischen Heil- und Thermalbädern untersucht. Dort herrschen durch bereits bestehende Kurangebote besondere Möglichkeiten, Arbeitszeit mit regenerativen Elementen wie einem Besuch in der Natur oder therapeutischen Angeboten zu kombinieren. Diese Verbindung kann Stressabbau und mentale Entlastung fördern. Zudem können therapeutische, physiotherapeutische und ernährungsbezogene Programme vor Ort dazu beitragen, ungesunde Arbeits- und Lebensgewohnheiten nachhaltig zu verändern. Die Ergebnisse des Projekts machen deutlich, dass es sich für Arbeitgeber, aber auch für die Kurorte lohnt, entsprechende Konzepte zu fördern und auszubauen. Arbeitgeber können so ihre Attraktivität steigern, ihre Beschäftigten können Arbeit und Gesundheitsvorsorge verbinden, ohne Urlaubstage zu nutzen, und Fehlzeiten werden reduziert. Kurorte können sich neben den klassischen Kurteilnehmenden neue Zielgruppen erschließen, die auch außerhalb der Hochsaison anreisen und durch ihren Besuch die Wirtschaft vor Ort stärken. „Gesundheitsorientierte Workation stellt in Bayern ein vielversprechendes Konzept dar — sowohl aus Sicht der Beschäftigten wie auch der Arbeitgeber und der Kommunen bzw. Kurorte“, erklärt Dr. Stefan Mang, Geschäftsführer von CENTOURIS. Es bestehe bereits ein messbares Interesse und die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Potenziale seien real.

bisher allein vorliegenden Pressemitteilung hervor, dass die besondere Altersgrenze für die durch langjährigen Wechselschichtdienst belasteten Polizeibeamten von diesen Bedingungen nach der Richtlinie 2019/1158/EU nicht erfasst werde. Der Landesgesetzgeber trage vielmehr mit der Regelung über die herabgesetzte Altersgrenze der vorzeitigen Abnahme der Leistungsfähigkeit von Beamtinnen und Beamten Rechnung. Typischerweise folge diese aus den mit dem langjährigen Wechselschichtdienst verbundenen gesundheitlichen Belastungen. Die Entscheidung ist im Hinblick auf die Zielrichtung der EU-Richtlinie überraschend. Das Oberverwaltungsgericht hatte ausführlich be-

gründet, dass die landesgesetzliche Bestimmung unionsrechtskonform mit der Richtlinie 2019/1158/EU ausgelegt werden müsse. Diese verlange in Bezug auf etwaige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Phasen der Elternzeit nach ihrer Beendigung im wiederaufgelebten Beschäftigungsverhältnis so zu behandeln, als wäre es nicht zur Freistellung von der Dienstpflicht gekommen. Was das Bundesverwaltungsgericht der schlüssigen Begründung des Oberverwaltungsgerichts im Einzelnen entgegenhält und warum es die Frage nicht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat, wird erst in dem noch nicht vorliegenden vollständigen Urteil nachzulesen sein.

Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung.

Foto: BS/privat

Nach zähen Verhandlungen konnten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung im Frühjahr u. a. auf Entgelterhöhungen, verbesserte Arbeitszeitregelungen und eine Anhebung der Sonderzahlungen für Beschäftigte von Bund und Kommunen einigen. Eine Eins-zu-eins-Übertragung der vereinbarten Maßnahmen auf Bundesbeamte im Nachgang zu den Verhandlungen ist üblich, aber auch langwierig. Schließlich ist hierfür ein entsprechendes Anpassungsgesetz erforderlich. Damit die Betroffenen nicht bis zur Verabschiedung des Gesetzes auf ihre Entgelterhöhung warten müssen, hat die Bundesregierung in einer Kabinettssitzung nun Abschlagszahlungen im Vorgriff auf die Übertragung des Tarifergebnisses beschlossen.

Steigerung in zwei Etappen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten des Bundes und auch Versorgungsempfängerinnen und -empfänger profitieren voraussichtlich beginnend mit der Bezügezahlung für Dezember von den geplanten Besoldungsanpassungen. Dann soll im ersten Schritt eine rückwirkende Erhöhung der Entgelte um drei Prozent ab April 2025 erfolgen. Ab Mai 2026 ist eine weitere Erhöhung um 2,8 Prozent geplant. Die Zahlungen erfolgen vorbehaltlich der späteren gesetzlichen Umsetzung durch den Bundestag.

Die Tarifübertragung steht in den Startlöchern

(BS/akh) Ab Dezember sollen Besoldungs- und Versorgungsberechtigte des Bundes mehr Entgelt erhalten. Das ist der erste Schritt, um Beamtinnen und Beamte an der im April erzielten Tarifeinigung für den Öffentlichen Dienst von Bund und Ländern teilhaben zu lassen. Weitere Schritte sollen zeitnah folgen – doch die Umsetzung ist diesmal besonders komplex.

Die Tarifstreiks Anfang des Jahres machen sich bezahlt – nach den Angestellten sollen nun auch die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, die selbst nicht streiken durften, von den erkämpften Entgelterhöhungen profitieren. Foto: BS/vegefox.com, stock.adobe.com

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in dem Kabinettsbeschluss ein Signal der Wertschätzung für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. „Unsere Kolleginnen und Kollegen bekommen mit der Abschlagszahlung schnell die notwendigen Besoldungs- und Versorgungserhöhungen“, freut sich GdP-Vize Sven Hüber. „Die Bundesregierung ist jetzt aber auch aufgefordert, sehr zügig die Tarifeinigung vollständig umzusetzen inklusive der neuen Langzeit-Wertkonten und den seit fünf Jahren überfäl-

Total Recruiting

ligen Reformstau bei der amtsangemessenen Besoldung aufzulösen.“

Angemessen und attraktiv Die Bundesregierung will laut eigener Angabe in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, der die zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses auf die Bundesbesoldung und -versorgung regelt. Im Verbund damit

Eine Kolumne von Stephan Rotthaus

Neulich erzählte mir eine Personalchefin aus einer großen Behörde von ihrem Messe-Erlebnis: Zwischen hippen Start Ups und Tech-Giganten stand sie mit ihrem Stand – ordentlich, aber irgendwie… grau. Die Bewerberinnen und Bewerber? Zogen vorbei, scannten QR-Codes, landeten auf Karriereseiten, die eher nach Amtsblatt als nach Abenteuer klangen. „Wir bieten Sicherheit und Sinn!“, war ihr Argument. Die Antwort: „Und was noch?“

Die Ansprache entscheidet

Genau hier beginnt die erste Phase des Personalzyklus: die Ansprache. Wer Talente für den Öffentlichen Dienst gewinnen will, muss heute mehr bieten als sichere Jobs und gute Altersvorsorge. Es geht um Haltung, um Storytelling, um Sichtbarkeit – und um die richtigen Kanäle. Klartext: Wer Talente erreichen will, muss raus aus der Komfortzone. Die Generationen Y und Z sind digital unterwegs, informieren sich auf Social Media, vergleichen Arbeitgeber auf Bewertungsportalen und erwarten, als Individuen angesprochen zu werden. Eine Karriereseite im 90erJahre-Stil ist keine Einladung, sondern ein Abschreckungsmanöver.

Mut zahlt sich aus Wie es besser geht, zeigt ein Praxisbeispiel aus dem Buch „Total Recruiting“. Dort wurde in einem christlich geprägten Krankenhaus nicht einfach eine Recruiting-Kampagne gestartet, sondern eine Employer-Branding-Offensive. Das Motto: „Team mit Spirit“: authentische Kommunikation mit

Stephan Rotthaus ist internationaler Experte für Personalstrategie im Öffentlichen Dienst, insbesondere im Gesundheitswesen. Darüber hinaus ist er Co-Vorsitzender der Gesundheitskommission des Senats der Wirtschaft e. V. Foto: BS/Sebastian Runge

echten Mitarbeitenden und echten Geschichten. „Team mit Spirit“ stand auch auf den Hoodies, die bald überall zu sehen waren. Die Nachfrage war so groß, dass ein Webshop her musste. Das Ergebnis: Die Bewerberzahlen stiegen, obwohl der Markt als extrem anspruchsvoll gilt. Der Rat des Geschäftsführers: „Ruhig mal lauter, krasser, mutig sein. Vielleicht hier und da ein bisschen provozieren. Aber immer authentisch bleiben.“

So punktet die moderne Behörde Positionierung: Was macht Ihre Behörde besonders? Wofür stehen Sie? Entwickeln Sie ein klares Profil, das über „Sicherheit und Sinn“ hinausgeht.

Zielgruppenansprache: Sprechen Sie gezielt die Menschen an, die zu Ihnen passen – und zwar in deren Sprache und auf deren Kanälen. Social Media, kurze Videos, authentische Einblicke in den Arbeitsalltag: Das ist heute Standard, keine Kür.

Karriereseite als Schaufenster:

Ihre Karriereseite ist Ihr digitales Aushängeschild. Sie muss begeistern, nicht nur informieren. Zeigen Sie echte Teams, echte Projekte, echte Entwicklungschancen.

Mitarbeitende als Botschafter: Binden Sie Ihre Leute ein! Wer

könnte glaubwürdiger für Ihre Behörde werben als die, die schon da sind? Empfehlungsprogramme und Mitarbeitende als Botschafter wirken oft stärker als jede Hochglanzbroschüre.

Aktiv werden, sichtbar sein Wer Talente gewinnen will, muss sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und die Sprache der Zielgruppe sprechen. Es reicht nicht, auf Bewerbungen zu warten – Sie müssen aktiv werden, sichtbar sein und zeigen, was Sie draufhaben.

Webinare zum Thema „Total Recruiting“

• WEBINAR: Total Recruiting im Öffentlichen Dienst am 23.10.2025

https://www.fuehrungskraefteforum.de/detail.jsp?v_id=13153

• WEBINAR: Den gesamten Personalzyklus optimieren am 29.10.2025

https://www.fuehrungskraefteforum.de/detail.jsp?v_id=13155

• WEBINAR: Mitarbeitende als Schlüssel zum Erfolg am 04.11.2025

https://www.fuehrungskraefteforum.de/detail.jsp?v_id=13158

gehören verfassungsrechtlich zusammen“, betont die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG). Die Umsetzung sei komplex und müsse sorgfältig abgestimmt werden. Der Deutsche Beamtenbund (DBB) erhofft sich durch das geplante Gesetz ebenfalls ein Ende des Stillstands im Bereich der amtsangemessenen Alimentation und eine wieder verfassungsgemäß ausgestaltete Besoldung. Ziel sei es, dass der Bund für alle Beamtinnen und Beamten – gerade auch im Sinne der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung – attraktiver und wettbewerbsfähiger werde, so der Bundesvorsitzende Volker Geyer

sei zugleich die Sicherstellung der amtsangemessenen Alimentation auf Bundesebene in Umsetzung der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vorgesehen, heißt es aus dem Bundesministerium des Innern. Gemeint sind die Beschlüsse des BVerfG aus 2020, in denen der Mindestabstand der Besoldung zur Grundsicherung sowie die Alimentation kinderreicher Familien geregelt sind. „Beide Themen – die Übertragung der Tarifeinigung und die Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts –

Nach der Verhandlung ist vor der Verhandlung Während an der Übertragung der Tarifergebnisse auf Bundesbeamte gearbeitet wird, befinden sich die Gewerkschaften bereits in der Vorbereitung auf die kommenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. DBB und Verdi befragen derzeit Staatsdienerinnen und Staatsdiener zu ihren Erwartungen. Im November sollen die Forderungen bekanntgegeben werden, im Dezember beginnen dann die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Laut Andreas Hemsing stehen auch hier Verbesserungen bei Bezahlung, Arbeitsbedingungen und Personalpolitik im Fokus. „Wir sehen, dass Entlastung und Arbeitszeitsouveränität große Themen sind“, so der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des DBB. „In der Einkommensrunde 2025 mit Bund und Kommunen sind wir hier erste Schritte in die richtige Richtung gegangen. Die Landesbeschäftigten haben die klare Erwartung, dass die Länder hier mehr tun und sich als moderne Arbeitgeber präsentieren.“

Schlanker Staat starke Steuerung

5. NOVEMBER 2025

GRAND HYATT BERLIN

www.less-bureaucracy.de

Personalmangel und Budgetnot führen häufig zur Überlastung der verbleibenden Beschäftigten und zur Fluktuation – das ist auch bei der Krise der Kinder- und Jugendhilfe nicht anders. Die schwierige Lage hat dabei zur Folge, dass Kinder die Erfahrung machen, dass ihnen nicht geholfen wird, wie Dr. Elke Alsago, Bundesfachgruppenleiterin im Bereich Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit Verdi, erklärt. Dies sei besonders schlimm, da sich sowohl die aktuelle Weltlage als auch jetzt noch Folgen der Corona-Pandemie auf die Jugendlichen besonders belastend auswirkten. Aus diesem Grund hat Verdi im Rahmen der Aktion „Wer hilft noch, bevor das Kind in den Brunnen fällt?" an alle Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder sowie Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gewendet, um für eine auskömmliche Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe zu sorgen.

Pingpong der Verantwortung Schon das ganze Jahr über ist die schwierige finanzielle Lage der Kommunen ein Thema. Gleichzeitig nimmt die Aufgabenbelastung immer weiter zu. Da die Kinder- und Jugendhilfe zu 80 Prozent von den Kommunen getragen wird, leiden darunter vor allem die Präventivmaßnahmen. Diese werden gerne gekürzt, wenn es um Sparmaßnahmen geht. Dadurch geraten jedoch noch mehr junge Menschen in die Situation, dass sie Hilfe benötigen. Doch Bund, Länder und Kommunen spielen Pingpong, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen und mehr in die wichtige soziale Struktur zu investieren.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle, bemängelt:

Kinder- und Jugendhilfe in der Krise

(BS/sr) Wenn von Investitionen in die Zukunft die Rede ist, geht es meistens um unsere Infrastruktur oder das Klima. Die eigentlichen Träger der Zukunft – die Jugend – treten jedoch oft in den Hintergrund. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Situation der Kinder- und Jugendhilfe.

Wenn die Kinder- und Jugendhilfe vernachhläsigt wird,

„Statt zusammen Lösungen zu finden, schieben Bund, Länder und Kommunen die Verantwortung für das System Kinder- und Jugendhilfe nur hin und her.“

Acht Forderungen

Dieses Spiel um die Finanzierung müsse aufhören, so lautet eine der acht Forderungen der Gewerkschaft an die Finanzministerinnen und Finanzminister. Denn der Bund sei nach dem Grundgesetz dazu verpflichtet, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. So wird gefordert, dass sich der

Bund zukünftig regelmäßig an den Kosten der Kinder- und Jugendhilfe beteiligt und die Länder die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich in dem Bereich entlasten. Zudem soll ein nationaler Fonds geschaffen werden, heißt es in den Forderungen. Dieser soll mit zehn Milliarden Euro über zehn Jahre ausgestattet werden und die Grundlage für die Schaffung einer Stiftung bilden, die Projekte zu folgenden Schwerpunkten fördert: Stärkung der kommunalen Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe; Ausbau und Modernisierung

von Einrichtungen; Fachkräfteoffensive von Bund, Ländern und Kommunen für die Kinder- und Jugendhilfe sowie digitale Innovation und Entbürokratisierung. Neben diesen Forderungen gilt es aber auch, wieder eine Qualitätsoffensive für das Angebot zu starten. Denn durch die Jahre der Unterfinanzierung und des Fachkräftemangels sei es besonders im Rahmen des Personals zu einer Deprofessionalisierung gekommen. Um dem entgegenzuwirken, sollen im Bereich der Ausbildung mehr Plätze geschaffen und zudem die

2025 – Deutschland hat sich im Bürokratiedschungel verfangen. Ganz Deutschland? Nein, in einem kleinen, unauffälligen Büro kämpfen drei ungewöhnliche Helden für eine Verwaltung, die Zukunft hat. Tipps bekommen sie von Charly, dem guten Geist der Staatsmodernisierung:

Vera, Effizienz-Queen

weitere Absenkung der Standards gestoppt werden. Darüber hinaus wünscht sich Verdi eine Verbesserung der Ausstattung der Jugendämter und eine Aktualisierung der Personalbemessung. Gleichzeitig sollten die präventiven Maßnahmen wieder deutlich ausgebaut werden, denn nur durch frühzeitige Hilfe könne der komplexen Problemlage, in der sich junge Menschen heutzutage oft wiederfänden, entgegengewirkt werden.

Kälte in der sozialen Arbeit Welche Auswirkungen ein „Weiter wie bisher“ mit den strukturellen Defiziten mit sich bringen kann zeigt eine gemeinsame Studie von Verdi mit der Universität Fulda. Demnach ist eine der Folgen eine zunehmende Kälte in der sozialen Arbeit, sowie ein erhöhtes Gewaltaufkommen. Diese Kälte sei dabei kein Ausdruck von steigender emotionaler Gleichgültigkeit, sondern folge aus der Tatsache, dass Beschäftigte auf ihre funktionale Rolle beschränkt werden und Gewalt als „unvermeidbar“ akzeptiert wird. So fehlt es zum Beispiel am Raum für Reflexion wenn ein Gewaltereignis eintritt. Egal ob es Gewalt gegen oder von Minderjährigen ist. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bräuchten die Einrichtungen pädagogische Handlungsleitlinien mit integrierten Schutzkonzepten. Diese sollten dann den Umgang mit verletzendem Verhalten thematisierten und professionelle Strategien zur Bearbeitung aufzeigten, sowie eine regelmäßige Supervision. Vor allem aber muss die Soziale Arbeit als Berufsfeld aufgewertet werden, heißt es in dem Bericht. Beschäftigte benötigen Zeit für Prävention, Reflexion und Beziehungsarbeit.

BürokratEASY

BürokratEASY

Die größte und glänzendste Büroklammer denkt voraus, hat immer einen Plan – meistens sogar mehrere –und verliert sich manchmal im Perfektionismus.

Alex, Rebell mit Menschenverstand Der Pragmatiker ist klein, clever und immer bereit, Regeln ein wenig flexibel auszulegen, wenn sie dem Fortschritt im Weg stehen.

BürokratEASY

Klara, Madame Regeltreu

Die traditionsbewusste Büroklammer liebt Regeln, Fristen, Formulare, klare Dienstwege und den guten alten Stempel.

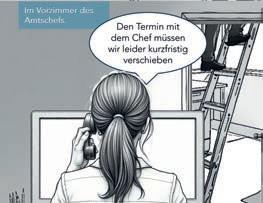

Dass es Unzufriedenheiten mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Gesetz zur Reform der deutschen Krankenhauslandschaft gab, ist noch gelinde ausgedrückt. Denn auch im Bundesrat hatten sich einige Länder gegen eine Verabschiedung des Gesetzes gestellt. Die Uneinigkeit blieb mit den aktuellen Änderungsbestrebungen bestehen, die eigentlich Anfang September im Bundestag beschlossen werden sollten. Diese Uneinigkeit innerhalb der Regierungskoalition war letztlich ausschlaggebend dafür, dass Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die geplanten Anpassungen kurzfristig verschieben musste. Dabei handele es sich nach Aussagen aus dem Gesundheitsministerium jedoch nur um eine kurzfristige Aufschiebung, um regierungsintern abzustimmen, wie man den Koalitionsvertrag umsetze. Für den Bundestagsabgeordneten Armin Grau (Bündnis 90/Die Grünen), zuständig im Gesundheitsausschuss für die Themen Krankenhaus und ambulante und sektorübergreifende Versorgung, ist die Blockierung durch die SPD ein Zeichen dafür, dass der aktuelle Gesetzesentwurf ein Rückschritt für die zukunftsfeste Krankenhausversorgung sei.

Fatales Signal

Die Verschiebung selbst wird von den Spitzenverbänden und den Ländern unterschiedlich aufgefasst. Auf der einen Seite besteht so noch einmal die Möglichkeit etwaige Streitpunkte anzusprechen, die an dem bisherigen Entwurf des Anpassungsgesetzes kritisiert wurden. Doch die negativen Folgen einer ungewissen Verzögerung könnten ka-

Fatale Wochen für die Krankenhausreform

(BS/sr) Es ist schon beinahe ein Jahr vergangen, seit die letzte Bundesregierung die Krankenhausreform auf den Weg gebracht hat. Seitdem ist viel Wasser den Rhein runter geflossen und viel Geld im Gesundheitswesen verloren gegangen. Doch bis zum endgültigen Vollzug wird noch einiges passieren, denn die Reform selbst soll noch einmal angegangen werden.

Während Gesetzesanpassungen diskutiert werden, steigt die finanzielle Not der Krankenhäuser weiter. Foto: BS/Andy Dean, stock.adobe.com

tastrophal sein. Zumindest sendet die Verschiebung um mindestens drei Wochen ein fatales Signal für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Gerald Gaß Schließlich sei im Koalitionsvertrag eine gemeinsame Linie festgeschrie-

Lootboxen-Initiative im Bundesrat

(BS/sr) Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese hat gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (LAKOST), Birgit Grämke, eine Bundesratsinitiative zu glücksspielartigen Mechanismen in Videospielen auf den Weg gebracht.

Im Kern der Initiative zum Schutz von Kindern und Jugendlichen finden sich dabei die sogenannten Lootboxen wieder. Nach deutschem Recht handelt es sich bei diesen weder um Glücksspiel noch sind sie bislang im Jugendschutz reguliert. Da die digitalen Spiele nicht mehr aus dem Leben junger Menschen wegzudenken seien, müsse auch dafür gesorgt werden, dass diese ein sichereres Umfeld böten. „In der digitalen Welt ist weitestgehend akzeptiert, dass glücksspielähnliche Mechanismen zum Spielerlebnis dazugehören,“ erklärte Drese. Ein Verhalten, dass später leider eine erhöhte Gefahr für Verhaltensweisen wie Spielsucht und Überschuldung mit sich bringt.

Rund um die Uhr Grämke hält insbesondere die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit des, wie sie sagt, jugendgerecht verpackten Glücksspiels für problematisch. „Insbesondere Jugendliche durchschauen das perfide Spiel der Industrie am schwierigsten und

glauben schneller als Erwachsene, dass das Glück mit dem nächsten Kauf zum Greifen nah ist“, erklärt Grämke

Da die Entwicklung des Gehirns erst nach Erreichen der Volljährigkeit abgeschlossen sei, regt sie an, Belgien und den Niederlanden als Vorbild zu nehmen, wo Lootboxen seit 2018 als illegales Glücksspiel gelten und die Gamingbranche ihre Spiele entsprechend anpasst.

Recht harmonisieren

Bisher war in der Diskussion rund um das Thema Lootboxen häufig die Frage nach dem Regulierungsrahmen nicht eindeutig. Ist das Glücksspielrecht anzupassen oder übernimmt der Jugendschutz diese Aufgabe? Drese möchte mit der Initiative nun erreichen, dass das Glücksspielrecht mit dem Jugendschutzrecht harmonisiert wird. Dadurch könnten Lootboxen im Sinne des Kinder- und Jugendrechts regulieren werden. Zur Regulierung schlägt die Initiative zwei konkrete Wege ein. Erstens soll eine Offenlegung der Gewinnchancen und Inhalte von Lootboxen verpflichtend werden. Gleiches soll für Warnhinweise und eine verbindliche Altersverifikation ab 18 Jahren für Spiele, welche die digitalen Schatzkisten enthalten, gelten.

Zweitens sollen diese restriktiven Maßnahmen durch bessere Aufklärungsmaßnahmen der Minderjährigen ergänzt werden. Beispielsweise könnten Lehrpläne zur Medienbildung über Lootboxen und andere Mechaniken aufklären.

ben worden, und auch die Länder hätten sich geschlossen positioniert. Unter der Uneinigkeit im Bundeskabinett würden vor allem die Krankenhäuser leiden, da sie auf klare Vorgaben angewiesen seien. Ohne das verschobene Gesetz sei die mittelfristige Planung der Kliniken ungewiss. Auch die Länder kritisieren die

kurzfristige Verschiebung und fühlen sich in ihrem Handeln ausgebremst. So erklärte Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi, dass die Verschiebung weitreichende Folgen haben werde. Denn die größten Ambitionen des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes müssten zeitnah eingeleitet werden. Den Ländern bleibe biswei-

len nichts übrig, als beispielsweise die Prüfung der Leistungsgruppen unter den bestehenden Rahmenbedingungen zu starten. Diese würden sich jedoch absehbar im kommenden Jahr unter neuer Gesetzeslage wiederholen und somit eine Zuweisung von Leistungsgruppen bis 2027 unwahrscheinlich machen. Daher sagte Philippi: „Die Nachbesserungen an der Krankenhausreform dürfen nicht länger aufgeschoben werden.“

Finanzierungshaken

Neben den ernsthaften Sorgen um die Auswirkungen der Verschiebung bestehen von Seiten der kommunalen Spitzenverbände weiterhin Bedenken, ob die Krankenhausreform die Unterfinanzierung der Kliniken beheben könne. Burghardt Jung, Präsident des Deutschen Städtetags, sieht insbesondere darin ein Problem, dass weiterhin 40 Prozent der Finanzierung über Fallzahlen geregelt werden und das neue Finanzierungsmodell statt einer Entbürokratisierung zusätzliche Bürokratie schafft. Auch die vier Milliarden Euro an Soforthilfe aus dem Sondervermögen Infrastruktur seien nur eine kurzfristige Entlastung. Nach Aussage von Jung unterstützen die Kommunen die kommunalen Krankenhäuser ohnehin bereits jährlich mit vier Milliarden Euro. Es braucht also eine schnelle und tiefgreifendere Veränderung in der Krankenhausreform, wenn die Bundesregierung die Forderungen einiger der Beteiligten und Betroffenen umsetzen und den Zeitplan der Krankenhausreform nicht gefährden möchte.

Zur Verteilung des Sondervermögens

(BS/sr) Seit dem Beschluss des Infrastruktursondervermögens waren die Rufe nach einem Verteilungsschlüssel und einer schnellen, bürokratiearmen Ausgabe der Gelder deutlich. Besonders die Kommunen und ihre Spitzenverbände mahnten eine schnelle Abwicklung an, da die finanzielle Lage vor Ort problematisch ist.

Lange Zeit bestand die Befürchtung, dass die Gelder es nicht oder nur in geringem Anteil in die Kommunen schaffen. Foto: BS/rangizzz, stock.adobe.com

Mit dem Länder- und KommunalInfrastrukturfinanzierungsgesetz liefert der Bund nun auch den gesetzlichen Rahmen, mit dem die Länder und Kommunen die Ihnen angedachten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen nutzen können.

Welches Land wie viel erhält, wird dabei nach dem Königssteiner Schlüssel festgelegt. Aus den ihnen zugeteilten Mitteln dürfen die Länder dann entscheiden, wie viel sie an die Kommunen weitergeben. Angesichts ihrer zentralen Rolle in der Daseinsvorsorge und der zahlreichen Infrastrukturaufgaben wäre es folgerichtig, dass die Länder einen Großteil des Sondervermögens an die Kommunen weitergeben.

Keine halben Sachen

Mehrere Länder haben bereits zugesagt, dass sie den Kommunen den Großteil der zur Verfügung ge-

stellten Gelder überlassen werden. So will das Saarland 60 Prozent der Mittel aus dem Sondervermögen an seine Kommunen weitergeben. Niedersachsen plant mindestens 60 Prozent, und auch Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt sowie Rheinland-Pfalz haben Ähnliches angekündigt. Sollten diese Anteile auch bei den Kommunen ankommen, so kann von einem Versickern in den Länderhaushalten keine Rede sein. Doch damit dies gelingt, muss auch die Verteilung gut und im besten Fall einfach gestaltet werden.

Auf Rechnung bitte

In Sachsen-Anhalt sollen 1,568 Milliarden Euro der dem Land zur Verfügung gestellten 2,61 Milliarden Euro direkt an die Kommunen fließen. Davon erhalten die kreisfreien Städte 310 Millionen Euro, die Landkreise 550 Millionen Euro und die kreisangehörigen Gemeinden und

Verbandsgemeinden 708 Millionen Euro.

Zusätzlich wird das Land auch seinen Anteil am Sondervermögen für kommunale Maßnahmen wie den Straßenbau verwenden. Sowohl die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände des Landes als auch die Landesregierung zeigen sich mit dem Ergebnis ihres Vertrages mehr als zufrieden. Durch das bürokratiearme Verfahren zur Beantragung von Projektgeldern schenkt das Land seinen Kommunen zusätzlich mehr Vertrauen und Handlungsspielraum. Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Dr. Lydia Hüskens erklärte diese Freiheit auch damit, dass die Kommunen am besten wüssten, wo die Gelder zu investieren seien. Voraussetzung für die Projekte ist lediglich, dass sie in den im Bundesgesetz festgelegten Rahmen des Infrastruktursondervermögens passen. Eine mögliche Investition wäre beispielsweise die Restaurierung oder Modernisierung einer Klinik beziehungsweise Pflegeeinrichtung.

Lehrkräftemangel ist in vielen Teilen Deutschlands ein weit verbreitetes Problem, auch in Baden-Württemberg verschärft sich die Situation in einigen Punkten bereits seit mehreren Jahren. Umso wichtiger ist die schnelle Reaktion der Landesregierung auf die 1.440 nicht ausgeschriebenen Lehramtsstellen. Gleichzeitig hat Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/ Die Grünen) auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche die Ursachen für die falsch ausgewiesenen Stellen im Personalverwaltungssystem erarbeiten soll. Die Gruppe soll konkret drei Themenkomplexe untersuchen und ihren Ergebnisbericht noch vor Weihnachten 2025 vorlegen. Drei Schulformen gewinnen Den Forderungen von Eltern, Lehrkräften und ihren Gewerkschaften entsprechend wurden die gefundenen Stellen zügig mit einer verlängerten Frist ausgeschrieben. Dabei sollen vor allem die Lücken in Lehrplänen verkleinert werden, um den Schülern wieder eine bessere Unterrichtsversorgung zu bieten. Die meisten Stellen wurden dabei mit 485 Stellen den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zugeteilt. Grundschulen und Gymnasien erhielten mit jeweils 350 Stellen ebenfalls einen beachtlichen Anteil. Allerdings werden von den Stellen für Gymnasien 300 Lehrkräfte befristet an andere Schularten abgeordnet. Dieses Kontingent ist eine Vorsorge für die Mehrbedarfe infolge der Umstellung auf G9. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert jedoch, das der Zusatzbedarf an Lehrkräften aus G9 nicht aus den ‚verschwundenen Stellen‘ gedeckt wird, sondern dass diese aus einem eigenen Topf gewonnen werden, wie die Landesregierung es zugesagt hatte.

Noch viele offene Stellen

Insgesamt galt es, in diesem Jahr 6.100 Stellen zu besetzen, von denen im September bereits 4.900 vergeben waren, das sind etwa 500 Stellen mehr, als im letzten Jahr besetzt werden konnten. Schopper sagte dazu: „Wir gehen gut gerüstet in das neue Schuljahr.“ Dennoch bleiben 1.159 offene Stellen, deut-

Dabei hatte Keilmann bereits vor seinem Amtsantritt in Darmstadt zentrale Rollen. Im Bundesministerium der Finanzen war er schon früh Referent in der Haushaltsabteilung und Mitautor des „Piduch“, eines Standardwerks unter den Kommentaren zum Bundeshaushaltsrecht. Im Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz leitete er das Grundsatzreferat für die Personalausgabenbudgets aller Ressorts sowie für die Einführung Neuer Steuerungsmodelle. Im Hessischen Ministerium der Finanzen in Wiesbaden realisierte er schließlich die pragmatische Umsetzung der Konjunkturprogramme und entwickelte die bislang bundesweit einzige doppische Schuldenbremse, den kommunalen Schutzschirm in Hessen. Nicht zuletzt damit wurde er zu einer zentralen Stimme im doppischen Reformprozess. Die Verbindung von Verwaltungspraxis, konzeptioneller Stärke und analytischer Tiefe war schon damals prägend für sein Wirken. Mit dem Wechsel zum Rechnungshof im Jahr 2013 übernahm Keilmann Verantwortung für die systematische Weiterentwicklung der Überörtlichen Prüfung. In bislang sechzehn Kommunalberichten und wegweisenden Sonderberichten gelang es ihm in den zurücklie-

Trotz deutlichem Einstellungsplus bei Lehrern

(BS/sr) Es war durchaus ein Aufreger, als in der Sommerpause bekannt wurde, dass durch einen Softwarefehler knapp 20 Jahre lang 1.440 Lehrerstellen in Baden-Württemberg nicht besetzt wurden. In der Landesregierung reagierte man schnell mit Bemühungen, die Stellen zu besetzen und die Fehler aufzuarbeiten. Doch liefern die neuen Stellen tatsächlich eine Entlastung für das Schulwesen in Baden-Württemberg oder sind die „frei“ gewordenen Lehrerstellen nur eine Lehre?

werden. Ein Grund dafür sind unter anderem die hohen Mieten in der Stadt“, erklärt Stein Für eine faire Bildung der Zukunft Es bleiben also nach wie vor einige Probleme zu lösen, auch wenn es besonders im Bereich der Grundschulen schon deutliche Fortschritte bei der Lehrerausstattung gibt. Es bleibt abzuwarten, ob sich noch mehr Bewerber für die verbliebenen freien Stellen finden lassen oder diese weiter verwaist bleiben. Die GEW macht jedenfalls klar, dass es mit einer Ausschreibung der Lehrerstellen nicht getan konstatiert: „Wir erwarten bis Weihnachten ein transparentes Konzept, wie alle eingesparten Gelder für die verschwundenen Stellen für Lehrkräfte den Schulen zurückgegeben werden.“ Kurzum: Gemeinsam mit der Aufarbeitung des Fehlers soll auch bekannt gegeben werden, wie die in den letzten 20 Jahren eingesparten Gelder in das Schulwesen investiert wer-

Trotz der vielen neuen Stellen mussten Schülerinnen und Schüler schon am ersten Schultag mit Unterrichtsausfall rechnen. Foto: BS/ImageFlow, stock.adobe.com

lich mehr als noch im Vorjahr: Hier waren es gerade einmal 250 Stellen. Mit dem verlängerten Einstellungszeitraum bis zum 31. Oktober kann sich hier aber noch einiges tun. Monika Stein, Landesvorsitzende GEW Baden-Württemberg, erklärte auf Rückfrage, dass es besser sei, die Stellen im laufenden Schuljahr nachzubesetzen als gar nicht. Sie ergänzte: „Für eine gute Unterrichtsversorgung müssten alle Stellen besetzt werden. Leider wird dies bei den SBBZ und manchen Schulen in Mangelregionen erneut nicht gelingen und die Lehrkräfte müssen jonglieren, um jeden

Tag dafür zu sorgen, dass Unterricht stattfinden kann.“

Die meisten, der noch nicht vergeben, Stellen finden sich gerade in dem Bereich, der die meiste Unterstützung nötig hätte: bei den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, sodass die Lage hier trotz der vielen bereitgestellten Stellen weiterhin angespannt bleibt. Nach Aussage des Kulturministeriums gibt es jedoch nur noch wenige Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen für diese offenen Positionen, weil der stetige Zuwachs an Stellen in diesem Bereich dazu geführt habe, dass

sich die Bewerberinnen du Bewerber ihre Wunschregionen bei der Jobsuche auswählen konnten. Dadurch kommt es gerade im ländlichen Raum häufig zu einem Mangel an Fachpersonal, sodass in diesen Regionen erneut geeignete Personen ohne Lehramtsqualifikation befristet beschäftigt werden müssen.Nicht nur bei den sonderpädagogischen Einrichtungen ist schwierig, Lehrkräfte zu gewinnen. Auch abseits des Rheins ist der ländliche Raum häufig schlechter versorgt. „[…] aber auch in der Landeshauptstadt Stuttgart können nicht alle freien Stellen besetzt

Ulrich Keilmann prägt seit zwölf Jahren die Überörtliche Prüfung (BS/gg) Wenn man in den vergangenen zwölf Jahren über Überörtliche Prüfung in Deutschland sprach, fiel immer wieder ein Name: Dr. Ulrich Keilmann. Als Leiter der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof hat er nicht nur ein neues Niveau in der Finanzkontrolle etabliert, sondern auch weit über Hessen hinaus Debatten angestoßen – über Steuerung, Transparenz und Zukunftsfähigkeit kommunaler Finanzen.

„Wir gehen gut gerüstet

ins neue Schuljahr.“

Theresa Schopper Kultusministerin Baden-Württemberg

Mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Jahr 2026 möchte die GEW sich zudem dafür einsetzen, die Bedingungen im Bildungssystem des Landes weiter zu verbessern. Daher hat die Gewerkschaft zehn Forderungen an die nächste Bundesregierung. Dazu gehört auch eine langfristige Lehrkräftebedarfsplanung. Hier ist vor allem die Schaffung neuer Studienplätze relevant. Denn die Ausweitung der Studienplätze z. B. in Freiburg macht noch einmal deutlich, dass mehrere Jahre vergehen, bis diese Bemühungen Früchte tragen. Schopper zeigte sich aufgrund der geschaffenen Plätze optimistisch: „Die Erhöhung der Studienplatzkapazitäten macht sich hier bemerkbar, sodass wir in weiten Teilen eine gute Abdeckung sicherstellen können.“

Dr. Ulrich Keilmann, Leiter der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof, ist auch fachlicher Leiter des Haushalts- und Finanzgipfels am 23./23. Oktober auf dem Petersberg.

Foto: BS/privat

twicklung des Mehrkomponentenmodells (MKM 2.0) zur Bestimmung finanzieller Leistungsfähigkeit oder die Nachhaltigkeitssteuerung via Haushalt sind nur zwei Beispiele für seine Handschrift. Zahlreiche Kommunen in Hessen konnten mithilfe dieser Instrumente ihre Haushaltsführung nachhaltig verbessern.

Doch Keilmann ist nicht nur Prüfer und Konzeptionist, sondern auch einer der aktivsten Autoren auf dem Feld der Kommunalfinanzen. Mit fast 100 Aufsätzen in relevanten Fachzeitschriften und Sammelbänden hat er eine beachtliche Wirkung entfaltet – und nicht zuletzt kommentiert er seit 2016 regelmäßig in einer Kolumne in dieser Zeitung in mittlerweile weit über 100 Beiträgen das kommunale Verwaltungsgeschehen; pointiert, kritisch und breit gefächert. Von der Weiterentwicklung der Doppik, der Steuerung mit SDG-Kennzahlen, interkommunaler Zusammenarbeit, Digitalisierung, Risikomanagement bis hin zur Rolle kommunaler Unternehmen und Krankenhäuser – kaum ein Thema blieb unbeleuchtet. Dabei verfolgt er stets einen praxisorientierten Ansatz. Seine Texte sind auf Umsetzbarkeit bedacht und stärken den kommunalen Handlungsspielraum. In seinen Beiträgen verknüpft er rechtliche Analyse mit wirtschaftlicher Perspektive und strategischem Denken. Als Behördenleiter mit klarer Linie bleibt er immer im Gespräch mit den Kommunen. Die Überörtliche Prüfung unter seiner Leitung ist nicht als Endstation gedacht, sondern als Ausgangspunkt für Verbesserungen. Seine Devise: Prüfen heißt auch beraten und Veränderungen möglich machen. Dr. Ulrich Keilmann hat die Art, wie über Haushaltskonsolidierung, Steuerung, Transparenz und Effizienz kommunaler Leistungen gedacht wird, nachhaltig geprägt. Sein Werk steht für kluge Analyse, kreative Konzepte und vor allem eine tiefe Verbundenheit mit dem kommunalen Auftrag. Er ist ein öffentlich sichtbarer, fachlich herausragender und in der Verwaltung hoch anerkannter Reformer und das wird er auch weiterhin bleiben.

Nationale

Gleichstellungsbeauftragte Ruth Heinke -1339 Personalrat: Dr. Uwe Lehmpfuhl -1232

Foto: BS/Gelowicz

Bundesinstitut für Berufsbildung

Forschungsdirektor/Ständiger Vertreter des Präsidenten

Präsident

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser

Prof. Dr. Hubert Ertl -2000

Friedrich-Ebert-Allee 114-116

Bonn

53113

Büro des Forschungsdirektors

Heidi Möhker -2823

Forschungskoordination: Dr. Sandra Liebscher -1234

Büro des Präsidenten Elzona Iseni -2833

Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen: Thomas Borowiec -2324

Jugendund Auszubildendenvertretung: Jacqueline Schäfer -2138 Vertrauensperson gute wissenschaftliche Praxis Dr. Normann Müller -1022

Leitungsstab Kommunikation Pressesprecher, Chef vom Dienst: Andreas Pieper -2801 Digitale Kommunikation, Wissensmanagement: Ute Zander -1308 Personalentwicklung Aida Mansour Al Masri -2931 Rechnungsprüfungsstelle, Interne Revision Klaus Michalczak -2908

Graduiertenförderung: Dr. Judith Offerhaus -2803 Nachwuchsgruppen

Segmentierung (RISA): Dr. Katarina Weißling -2723

Weiterbildung (BeKomingDigital): Jun. Prof. Dr. Laura Naegele -1802

Berufsorientierung (BOR 3 ): Jun. Prof. Dr. Alexandra Wicht -1270

Publikationen und wissenschaftliche Informationsdienste

Dr. Bodo Rödel -2411

Agentur „Bildung für Europa“ Berthold Hübers -1657 Vertretung: Julia Lubjuhn Erwachsenenbildung, Erasmus+, Lernmobilität | Europäische Agenda für Erwachsenenbildung Claudia Laubenstein -1338 Erwachsenenbildung: Erasmus+ Kooperationsprojekte | EPALE Dr. Christine Bertram -1698

Innovation und Kooperation in der Berufsbildung, Europass Julia Lubjuhn -1810 Mobilität, Internationalisierung der Berufsbildung Friederike Wiethölter -1613 Öffentlichkeitsarbeit und Information Dr. Gabriele Schneider -1641 Finanzen und Informationstechnologie Bahram Kazemkhani -1609 Finanzielle und vertragliche Projektbegleitung Susanne Ludwig -1631 Stärkung der Auslandsmobilität | AusbildungWeltweit Stefan Metzdorf -1062

Abteilung

4 Initiativen für die Berufsbildung

Prof. Dr. Michael Heister -1332 (1406)

Vertretung: Klaus Weber Koordinierungsstelle „Dekade für Alphabetisierung“: Sigrid Meiborg-Tausch -1010

Abteilung 3 Berufsbildung International Birgit Thomann -1922 (1921) Vertretung: Michael Wiechert

Abteilung

2 Struktur und Ordnung der Berufsbildung

Arbeitsbereich

3.1 Berufsbildung im internationalen Vergleich, Forschung und Monitoring Isabelle Le Mouillour -1602

Dr. Monika Hackel -2406 (1674) Vertretung: Gunther Spillner Berufliche Bildung behinderter Menschen: Kirsten Vollmer -2326

Abteilung 1 Berufsbildungsforschung und Berufsbildungsmonitoring Prof. Dr. Robert Heimrich -1132 (1317)

Vertretung: Prof. Dr. Agnes Dietzen

Berufe und Kompetenzradar: Prof. Dr. Robert Heimrich -1132 (1317)

Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 4.1 Fachstelle für Übergänge, Grundsatzfragen Klaus Weber -1340

Arbeitsbereich 3.2 Internationale Beratung, Kooperation mit Partnerinstitutionen Michael Wiechert -1604

2.1 Personenbezogene Dienstleistungsberufe, Querschnittsaufgaben Christian Hollmann -1346

BIBB-Betriebspanel zu Qualifizierung und Kompetenzentwicklung: Dr. Sabine Mohr -1136

Sonderforschungsbereich A 1: Dr. Holga Alda -2031

Arbeitsbereich 4.2 Innovative Weiterbildung, Durchlässigkeit, Modellversuche Barbara Hemkes -1517

Arbeitsbereich 4.3 Überbetriebliche Berufsbildungsstätten Alexandra Kurz -1208 Arbeitsbereich 4.4 Stärkung der Berufsbildung Katharina Kanschat -2024

Arbeitsbereich 3.3 Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen Claudia Moravek -1542 Arbeitsbereich 3.4 Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungskooperation (GOVET)

Arbeitsbereich 2.2 Kaufmännische Berufe, Berufe der Medienwirtschaft und Logistik Gunther Spillner -2722

Arbeitsbereich 1.1 Berufsbildungsangebot und -nachfrage, Bildungsbeteiligung Bettina Milde -1063

Arbeitsbereich 2.3 Gewerblich-technische Berufe Torben Padur -1718

Dr. Ralf Hermann -1509

Arbeitsbereich 2.4 Elektro-, ITund naturwissenschaftliche Berufe Dr. Stephanie Conein -1142

Arbeitsbereich 1.2 Qualifikation, berufliche Integration und Erwerbstätigkeit Dr. Michael Tiemann (m. d. W. G. b.) -1235 Dr. Tobias Maier (m. d. W. G. b.) -2043

Arbeitsbereich 4.5 Berufsorientierung, Bildungsketten Guido Kirst -1933

Arbeitsbereich 3.5 iMOVE Training Made in Germany

Dr. Andreas F. Werner (Universidade de São Paulo, Brasilien) -1770

Arbeitsbereich 2.5 Lehren und Lernen, Bildungspersonal Michael Härtel -1013

Arbeitsbereich 1.3 Ökonomie der Berufsbildung Prof. Dr. Harald Pfeifer -1335

Arbeitsbereich 2.6 Pflegeberufe, Geschäftsstelle der Fachkommission nach dem Pflegeberufegesetz Dr. Lena Dorin -1532

Arbeitsbereich 1.4 Kompetenzentwicklung

Prof. Dr. Agnes Dietzen -1125

Arbeitsbereich 1.5 Forschungsdatenzentrum N.N.

Telefon: 0228/107-0 Fax: 0228/107-2967

E-Mail: zentrale@bibb.de Homepage: www.bibb.de

Abteilung Z Zentralabteilung

Johanna Mölls -2914 (1690)

Vertretung: Stefan Weiler

Datenschutzbeauftragte: Annette Fischer-Peters -2237

Informationssicherheitsbeauftragter: Andre Noel Zabbai -1551

Referat Z1 Personal, Ausbildungsleitung Ralf Gerber -2921

Referat Z2 Haushalt, Digitalisierung, Controlling Stefan Weiler -2128

Referat Z3 Recht, Organisationsentwicklung, Büro Hauptausschuss Dr. Christoph Junggeburth -2950 Büro Hauptausschuss: Dr. Thomas Vollmer -1725

Referat Z4 Innerer Dienst, Betriebliches Gesundheitsmanagement Christof Held -1004 Referat Z5 Informationstechnik Tim Jänick -1705

(BS/amm) In der Geschichte der Bundesrepublik hat die Staatsverschuldung eine stattliche Kurve nach oben genommen: Von knapp zehn Milliarden Euro im Jahr 1950 hat sich die Schuldenhöhe des Öffentlichen Gesamthaushalts auf 2,5 Billionen Euro im Jahr 2024 summiert. Damit ist die Staatsverschuldung na ch Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Zum öffentlichen Gesamthaushalt gehören die Haushalte von Bund, Ländern, den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung

Mrd. Euro

im internationalen Vergleich in Prozent des BIP Veränderung der Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts in Deutschland in Mrd. Euro

Schwarzarbeit soll in Zukunft zielgerichteter bekämpft werden –das ist das Ziel des Referentenentwurfs, den das Bundeskabinett kürzlich beschlossen hat. Konkret bedeutet das: Es soll mehr Befugnisse für die Kontrolleure geben, auch effektivere digitale Prozesse sowie ein optimierter Datenaustausch sind vorgesehen. „Wir legen eine härtere Gangart ein, um gegen diejenigen vorzugehen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit und auf dem Rücken von illegal beschäftigen Arbeitskräften bereichern“, erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Ermittlungsergebnisse direkt ans Jobcenter übermitteln

Geplant ist zudem, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) „schlagkräftiger, moderner und digitaler“ aufgestellt wird, um die „Menschen besser vor Ausbeutung und widrigen Arbeitsbedingungen zu schützen, die Einnahmen des Staates zu sichern und fairere Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu gewährleisten, die sich an die Regeln halten.“

Der Zoll soll künftig die Befugnis erhalten, seine Ermittlungsergebnisse unverzüglich an die Jobcenter zu übermitteln, konkretisiert das Bundesarbeitsministerium (BMAS) die vorliegenden Pläne. „So kann Sozialleistungsmissbrauch früher erkannt werden und die Jobcenter können Entscheidungen, beispielsweise über Rückforderungen zu viel gezahlter Leistungen, schneller treffen“, erläutert Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Wie groß das Problem der Schattenwirtschaft tatsächlich ist, zeigt sich an folgenden Zahlen: Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) haben im vergangenen Jahr mindestens 3,3 Millionen Menschen schwarzgearbeitet. Die vom Zoll registrierte Schadenssumme belief sich auf 766 Millionen Euro, davon entfielen allein 369 Millionen auf die Baubranche.

Bund plant härtere Gangart gegen Schwarzarbeit

(BS/Anne Mareile Moschinski) Ein neuer Gesetzesentwurf aus dem Finanz- und Arbeitsministerium soll für einen verbesserten Datenaustausch zwischen Zoll, Finanzämtern und weiteren Behörden sorgen. Von den Gewerkschaften gibt es Lob,

werden. Auch fordert der BDZ eine Generalsanierung der IT-Infrastruktur sowie eine „Sicherheitsmilliarde“ vom Bund, um den vorherrschenden Investitionsrückstau abzubauen. Als weiteres Problem für die Schwarzarbeitsbekämpfung sieht er den mangelnden Datenaustausch mit den Finanzämtern der Länder. „Ohne eine grundlegende Änderung in der Kooperationsbereitschaft auf Länderebene und eine entsprechende politische Weichenstellung wird die Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung an dieser Stelle nur oberflächlich bleiben“, erklärt Schirner. Bislang fehle hierzu aber eine eindeutige Positionierung der Deutschen Steuergewerkschaft (DStG).

Nagel- und Kosmetikstudios sowie Barbershops sollen in Zukunft verstärkt auf Schwarzarbeit kontrolliert werden. Foto: BS/Jacob Lund, stock.adobe.com

trolle Schwarzarbeit 2023 insgesamt 42.631 Prüfungen durch – vor allem in risikoreichen Branchen wie Baugewerbe und Gastronomie. Daraus resultierten mehr als 100.000 Strafverfahren und knapp 50.000 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. Mit dem geplanten neuen Gesetz soll der Staat ab 2028 zwei Milliarden Euro Mehreinnahmen erhalten.

FKS auf Augenhöhe mit Polizei und Steuerfahndung Neben illegal Beschäftigten in den Bereichen Gastronomie und Bau sowie in Privathaushalten sollen künftig auch Nagel- und Kosmetikstudios sowie Barbershops verstärkt

anderen Ermittlungsbereichen wie Polizei, Zoll- und Steuerfahndung zu agieren. Im Referentenentwurf heißt es dazu: „Damit kann sie Kriminelle oder Personen, die sich in Deutschland ohne Aufenthaltstitel aufhalten, selbst identifizieren – genauso zügig wie die Polizei. Das wird die Verfahren erheblich beschleunigen.“ Geplant sind außerdem erweiterte Befugnisse bei der Telekommunikationsüberwachung.

Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) begrüßt die Neuerungen. Es würden damit viele langjährige Forderungen erfüllt, erklärt BDZ-Sprecher Felix Schirner

auf Anfrage des Behörden Spiegel. So seien insbesondere die Stärkung der Ermittlungsbefugnisse, die Teilnahme am polizeilichen Inorientierte Prüfungsansatz nach dem Grundsatz „Qualität vor Quantität“ positive Entwicklungen. Auch die Kompetenzerweiterung der FKS, die damit zu einer „Kleinen Staatsanwaltschaft“ werde, befürwortet der BDZ. „Dies steigert die Effektivität der Ahndung und entlastet die Justiz“, so Schirner.

Forderung nach „Sicherheitsmilliarde“ vom Bund Nachbesserungsbedarf gebe es dennoch – insbesondere, was die Umsetzung der neuen rechtlichen Regelungen angeht. Sowohl personell wie technisch sei die FKS hierfür nicht ausreichend ausgestattet. Vor allem der Anteil der im gehobenen Dienst Beschäftigten müsse erhöht

Die DStG indes äußert sich in einem Pressestatement zu dem geplanten Gesetz aus den Reihen von BMF und BMAS. Darin bringt sie zum Ausdruck: Die Digitalisierung der FKS sei ein längst überfälliger Schritt. Jedoch müssten die Beschäftigten entsprechende Schulungen und Fortbildungen erhalten – ein Punkt, der bislang im Entwurf nur unzureichend berücksichtigt wurde. Die geplanten erweiterten Ermittlungsbefugnisse ringen der Gewerkschaft auch Skepsis ab. Ohne Aufstockung der Personalressourcen und gezielte Entlastungsmaßnahmen prognostiziert die DStG eine erhebliche Überlastung in den Landesfinanzverwaltungen.

24. NOVEMBER 2025 2025 www.zolltage.de

ie Finanzverwaltung ist am Limit. In vielen Bereichen hat sie ihre Grenzen bereits überschritten“, konstatierte Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft kürzlich in einer Bundestags-Anhörung. Noch vor eineinhalb Jahrzehnten brachten

Prüfungen der Finanzämter bei Betrieben rund 16 Milliarden Euro im Jahr ein. 2023 waren es nach dem vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Bericht über die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 13,2 Milliarden Euro, davon 10,2 Milliarden Euro durch Prüfungen von Großbetrieben.

Vergleichende Angaben zur Effektivität der Steuerverwaltung, die jeweils in der Zuständigkeit der Länder liegt, werden traditionell nicht gemacht.

Die Zahl der Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer für 2023 hat die Bundesregierung in ihrem Bericht mit 12.394 angegeben. Zwar liegt der offizielle Bericht des Bundes für 2024 noch nicht vor, doch nach Medienberichten soll das Er-

Massiver Personalmangel bei Betriebsprüfungen

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Das Problem ist seit Jahren bekannt, doch gegengesteuert wurde nicht: In den Finanzämtern bestehen erhebliche Personalengpässe in der Betriebsprüfung. Dabei ist die Zahl der Prüfer so rückläufig wie das finan-

Das Ergebnis der Betriebsprüfungen soll im Jahr 2024 von 13,2 auf knapp elf Milliarden Euro gesunken sein. Foto: BS/grafikplusfoto, stock.adobe.com

gebnis der Betriebsprüfungen von 13,2 auf knapp elf Milliarden Euro zurückgegangen sein.

Lückenlose Prüfung von Großbetrieben

Nach Angaben des Bundes existierten im Jahr 2023 insgesamt 196.211 Großbetriebe, von ihnen wurden 34.899 (17,8 Prozent) geprüft. Von den 820.020 Mittelbetrieben nahmen die Prüferinnen und Prüfer 35.980 (4,5 Prozent) unter die Lupe und von den 1,25 Millionen Kleinbetrieben bekamen 2,3 Prozent (28.415) Besuch vom Finanzamt. Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Angestellten werden im Schnitt nur alle 150 Jahre mit einer Betriebsprüfung konfrontiert. Bei größeren Betrieben ist die Taktung dichter. Großbetriebe werden nach Angaben des bayerischen

Finanzministeriums lückenlos und für jeden Besteuerungszeitraum geprüft. Bei Klein- und Mittelbetrieben erfolgen Prüfung und jährliche Veranlagung zunächst im Innendienst. „Eine Außenprüfung findet hier vor allem dann statt, wenn Angaben in der Steuererklärung darüber hinausgehend aufklärungsbedürftig sind.“

Das heißt: Steuerprüfer stehen erst dann vor der Tür, wenn es schon einmal Auffälligkeiten gab. Und sie wählen zuerst die Betriebe aus, wo der höchste Steuerschaden vermutet wird. Wenn zudem noch Verdacht auf Schwarzarbeit und Geldwäsche besteht, dann kommt die Steuerfahndung zusammen mit dem Zoll.

Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) sieht die Steuerprüfer des Freistaats auf der

Erfolgsspur. „2024 erwirtschafteten die bayerischen Betriebsprüfer mit 2.357 Milliarden Euro rund 22 Prozent des bundesweiten Gesamtmehrergebnisses“, heißt es in der Jahresbilanz seines Ministeriums. Wenn man als Vergleich den Anteil Bayerns am gesamten deutschen Steueraufkommen (14,8 Prozent beziehungsweise 140 Milliarden Euro von insgesamt 948 Milliarden Euro) heranzieht, dann ist ein Anteil von 22 Prozent am bundesweiten Mehrergebnis durch Steuerprüfungen überdurchschnittlich. Besonders hervor hebt Bayern den Anteil seiner Prüfer im Lohnsteuerbereich. 2024 habe jeder bayerische Prüfer bei der Lohnsteuerprüfung 610.000 Euro Mehrsteuern ermittelt, was 36 Prozent über dem bundesweiten Durchschnittswert gelegen habe.

In Großkonzernen sind Betriebsprüfer Dauergäste Andere Bundesländer sind mit statistischen Angaben wesentlich zurückhaltender oder haben aktuell noch gar nichts veröffentlicht. Baden-Württemberg etwa beziffert das steuerliche Mehrergebnis der Lohnsteuer- und Umsatzsteuerprüfungen für 2024 auf 396,8 Millionen Euro, zusammen mit den Ergebnissen der Steuerfahndung kam man auf 2,13 Milliarden Euro. Aus Hessen heißt es, Betriebsprü-

fung und Steuerfahndung hätten im letzten Jahr ein Mehrergebnis von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Berlin kommt bei Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer zusammen auf rund 381 Millionen Euro. Thüringen meldet bei Steuerprüfung und -fahndung 130 Millionen Euro für 2024. Würden mehr Prüfer mehr Geld für die Staatskasse bringen? Die bisherige Faustregel lautet, dass jeder Steuerprüfer pro Jahr für eine Million Euro Steuermehreinnahmen sorgt. Dagegen spricht, dass die für Steuerhinterziehung besonders auffälligen Branchen ohnehin intensiv geprüft werden und dass Großkonzerne, in denen das meiste Geld zusammenkommt, die Prüfer als Dauergäste im Haus haben.

Doch zusätzliches Personal ist schwer zu gewinnen. Köbler weist darauf hin, dass im Öffentlichen Dienst in Deutschland und somit auch in der Finanzverwaltung in den nächsten 20 Jahren rund 55 Prozent der Beschäftigten in Rente gehen. Die müssten erst einmal ersetzt werden, ehe an zusätzliche Einstellungen zu denken sein. „Der wachsende Wunsch nach Teilzeitarbeit und einer guten Work-LifeBalance verstärkt den Personalmangel zusätzlich“, so Köbler Eine Lösung sieht er in der Digitalisierung. Unternehmen, Steuerberater und Steuerverwaltung müssten cloudbasiert an den gleichen Daten arbeiten: „Eine solche Plattform würde nicht nur die Kommunikation erleichtern, sondern auch Fehlerquellen minimieren und Prozesse beschleunigen.“

► LIEFERAUFTRAG

Container keine Bauleistung

Tiefbauarbeiten nur optional

Im Vergabenachprüfungsverfahren ging es um die Frage, ob der EU-Schwellenwert von 221.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen einschlägig ist oder der für Bauleistungen von 5,538 Millionen Euro. Die ausgeschriebene Leistung zeichnete sich dadurch aus, dass Container geliefert und aufgestellt werden sollten. Das Liefern und Aufstellen dieser Container umfasste ca. 85 Prozent des Gesamtauftragswertes. Die Vergabekammer prüfte, ob die vorgenommene Ausschreibung rechtskonform ist. Sie gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die Ausschreibung dem Liefer- und Dienstleistungsvergaberecht zuzuordnen ist, geknüpft an den Schwellenwert von 221.000 Euro. Für diese Einordnung spricht nach Auffassung der Vergabekammer insbesondere ein Hinweis im Leistungsverzeichnis, der eine als „Nebenangebot“ bezeichnete „Option“ enthielt: „Weiterhin sind die Tiefbauarbeiten wie Fundament, Plattierung, Zaun und Zuwegung sowie [...]. Es wäre wünschenswert, wenn die Anbieter hierzu ein Nebenangebot abgeben.“ Diese Optionalität der Bauleistungen und die Kostenschätzung bestärken die Vergabekammer darin, hier keine Bauleistung anzunehmen. Sie stellt fest: „Die Kostenschätzung des Auftraggebers wies für die Bereiche Bauvorbereitung, Elektroinstallationen und Blitzschutz insgesamt einen Nettowert von ca. 75.000 Euro aus, während die Bereiche der Lieferung der Rechenzentrumscontainer, der Schranksysteme, der Kühlungsanlagen und der USV-Systeme einen Nettowert von ca. 700.000 Euro auswiesen.“ Damit war vergaberechtlich der Auftrag recht eindeutig dem Bereich der Liefer- und Dienstleistungen zuzuordnen.

VK Berlin, Beschl. v. 04.04.2025, VK-B1-03/25

► RÜCKVERSETZUNG

Bindung der Auftraggeberin?

Zurechenbare Gründe

Die Auftraggeberin hatte eine sog. „Rückversetzung des Verfahrens“ bewirkt, mit der eine produktspezifische Ausschreibungen Leistungspositionen korrigiert werden sollte. Hinzu kam, dass ihr klar wurde, dass sie eine produktspezifische Ausrichtung vorgenommen hatte, die den Wettbewerb potenziell einengt.

Die Vergabekammer misst die Gründe für die Entscheidung der Rückversetzung an den Aufhebungsgründen des Paragrafen 17 VOB/A. In der Sache geht es um die Befugnis, die Leistungsbeschreibung als Grundlage des Vergabeverfahrens zu ändern. Vergaberechtlich besitzt die Auftraggeberin nicht die Berechtigung, eine Rückversetzung zu bewirken. Im Gegenteil: Hat kein teilnehmender Bieter diese und weitere Aspekte der Ausschreibung gerügt, so ist die öffentliche Auftraggeberin an die Vorgaben der von ihr veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen gebunden.

Die von der Vergabekammer herangezogenen offiziellen Aufhebungsgründe greifen deshalb nicht, weil die Ursachen für die gewollte, aber letztendlich vergaberechtlich nicht zulässige Rückversetzung – und damit quasi einer Aufhebung bzw. Teilaufhebung – aus der Risikosphäre der öffentlichen Auftraggeberin stammen. Eine (vergaberechtliche) Befugnis, die Grundlagen der Ausschreibung zu verändern, besitzt sie im Nachhinein nicht mehr. Nimmt sie hingegen tatsächlich eine Rückversetzung vor, so kann sie sich schadensersatzpflichtig machen. Aus dem Blickwinkel des Vertragsrechts muss sie jedenfalls keineswegs einen Vertrag abschließen, den sie in der ursprünglich ausgeschriebenen Form nicht mehr wünscht. VK Nordbayern, Beschl. v. 12.02.2025 (RMF-SG21-3194-9-45)

► RECHTSDIENSTLEISTUNG

Begleitung von Vergabeverfahren

Rechtsanwälten vorbehalten?